陵墓建筑(总结)

2019导游基础知识第六章知识点:陵墓建筑

2019导游基础知识第六章知识点:陵墓建筑古人以为,人死以后,肉体已殁,但灵魂永存,于是产生了祭祀的观念。

帝王不同凡民,死了以后,更需要筑陵墓,以祈求祖宗保佑,社稷才能得以永存。

中国帝王陵墓的演变,呈现形式多样的特点,陵园建筑十分完整,珍藏着许多珍贵的历史文物,已成为举世瞩目的旅游胜地。

一、封土的沿革自产生灵魂观念以后,人们开始产生筑坟的念头。

大约从周代开始,出现“封土为坟”的做法。

依据《周礼·春官》记载,“以爵为封丘之度”,即按照官吏级别大小以决定封土的大小,当然天子、诸侯死了以后,其陵墓封土无疑是的。

(一)秦汉两代的“方上”“封土为坟”的发展,早期帝王的陵墓,是在地宫之上用黄土层层夯筑而成,呈覆斗形。

因为陵墓的上部是方形平顶,犹如方形锥体被截去顶部,故名“方上”。

现存秦代秦始皇陵以及汉代帝王陵墓,都取方上形式,其中尤以秦始皇陵为典型。

(二)唐代改为“以山为陵”到了唐代,李世民认为平地筑起高坡太劳民伤财,同时为了防止水土流失和盗墓,即改为“以山为陵”的形式。

唐乾陵即为典型例子。

(三)宋代恢复“方上”的形式,但不是简单重复宋代的“方上”规模要比秦汉时代小得多。

(四)明清两代的“宝城宝顶”形式一般形式为,在地宫上砌筑高大的圆形砖城,于砖城内填上土,使之高出城墙成一圆顶,这一圆顶即为宝顶;城墙上设垛口和女儿墙,犹如一座小城,即为宝城。

宝城上建有明楼,楼内立石碑,刻着皇帝的庙号、谥号。

二、陵园的建筑布局帝王陵园的主要标志,就是上述的“封土”,或“方上”,或“宝城宝顶”。

除此之外,因为帝王在幽冥世界也要享受在现实世界时的至高无上的荣耀,所以陵园范围极大,陵园建筑也许多。

早在商代,在王陵和贵族墓的墓室之上就出现了供祭祀用的房屋建筑,仅仅因为时代久远,商至春秋时期帝王陵的地面建筑早已毁坏。

不过,自秦汉以来,帝王陵的地面建筑有遗址可寻。

帝王陵的地面建筑主要有三个部分。

第一部分为祭祀建筑区。

为陵园建筑的重要部分,用来供祭祀之用。

中国古代建筑4—陵墓建筑

定陵出土的皇帝金冠

定陵出土的皇后凤冠

现存著名帝陵

名称

秦始 皇陵

主人 秦始皇

位置 陕西临潼县

汉茂 陵

汉武帝

陕西兴平县

唐乾 唐高宗李治和武则 陕西乾县梁山

陵

天的合葬墓

长陵、献陵、景陵、 明十 裕陵、茂陵、泰陵、 北京市昌平县 三陵 康陵、永陵、昭陵、 天寿山下

定陵、庆陵、德陵、 思陵

清东 顺治、康熙、乾隆、

可以看作是人殉的替代。 西汉中期以后,随葬品中增添了各种专为随葬而作

的陶制明器,主要有两部分,一是模仿的“俑”,一 是实际的用品。

东汉,明器的种类和数量更多。 宋至明代,随葬品以实用物品和珍宝为主,包括陶 瓷器、金银器和玉器等。

秦始皇兵马俑 马王堆汉墓:木俑

茂陵博物馆展出的西汉铜鎏金马

金缕玉衣

土穴墓:在原始社会早期,墓葬的形式很 简单,只是在地下挖一个小而浅的墓坑,仅能 容纳尸体,既无棺椁,也无墓室,尸体也无特 殊东西加以包裹。到了父系氏族公社后期,贫 富开始分化,埋葬方式有了发展,墓坑除了土 壁之外,又加用了木板围护。

如山东泰安大汶口氏族墓葬的坑内四壁用 天然木料垒砌,上面用天然木材铺盖。与后来 春秋、战国、西汉时期的木椁还有很大的距离, 但已经开始向墓室建筑迈进了。

(2)陵园建筑

帝王陵墓除了它的主要标志封土之外,在它 们的陵前还有一大片建筑园林和石像生仪仗队。 所以陵园范围极大,陵墓建筑也很多,其中地面 建筑主要有以下3个部分:祭祀建筑区 、神道 、 护陵监 。

祭祀建筑区:为陵园主要部分,供祭祀之用。建在墓冢前 方,为一封闭的方形庭院,主要建筑物是寝殿和享堂。寝 殿是供死者灵魂起居生活的建筑,内设墓主生前用具。享 堂,是祭祀死者的场所。帝王陵的祭祀建筑多称为享殿、 献殿、祭殿。主殿周围还有配殿、廊庑、祭坛、朝房、值 房等。祭祀建筑往往用围墙围绕起来成为一个区域,宛如 宫内的建筑群一般。

陵墓建筑

中国古代建筑群之一

01 建筑结构

03 建筑特色 05 典型陵墓

目录

02 历代皇陵 04 建筑形式

基本信息

陵墓建筑是中国古建筑中最宏伟、最庞大的建筑群之一。这些陵墓建筑,一般都是利用自然地形,靠山而建; 也有少数建造在平原上。中国陵园的布局大都是四周筑墙,四面开门,四角建造角楼。

陵墓建筑是中国古代建筑的重要组成部分,中国古人基于人死而灵魂不灭的观念,普遍重视丧葬,因此,无 论任何阶层对陵墓皆精心构筑。在漫长的历史进程中,中国陵墓建筑得到了长足的发展,产生了举世罕见的、庞 大的古代帝、后墓群;且在历史演变过程中,陵墓建筑逐步与绘画、书法、雕刻等诸艺术门派融为一体,成为反 映多种艺术成就的综合体。

十三陵

明朝皇帝的陵墓主要在北京的昌平,即十三陵,为明代定都北京后13位皇帝的陵墓群。

明十三陵规模宏伟壮丽,景色苍秀,气势雄阔,是国内现存最集中、最完整的陵园建筑群。其中规模最宏伟 的是长陵(明成祖朱棣)和定陵(明神宗朱翊钧)。经挖掘发现,定陵地宫的石拱结构坚实,四周排水设备良好, 积水极少,石拱无一塌陷,这充分展示了中国古人建造地下建筑的高超技术。

典型陵墓

秦始皇陵

明清皇陵

秦始皇陵

位于陕西省西安市骊山北麓的秦始皇陵是中国最著名的陵墓,建于2000多年前。被誉为“世界第八大奇迹” 的秦始皇兵马俑就是守卫这座陵墓的“部队”。秦始皇兵马俑气势恢弘、雕塑和制作工艺高超,于1987年被列入 《世界遗产名录》。世界遗产委员会曾这样评价:那些环绕在秦始皇陵墓周围的著名陶俑形态各异,连同他们的 战马、战车和武器,都是现实主义的完美杰作,同时也保留了极高的历史价值。

风水观念 祭祀特征

宗教特征

中国古代建筑在世界建筑发展史上始终保持着独特的体系,具有自己鲜明的民族特点,宫殿建筑所反映的是 一个时代建筑艺术及其技艺的最高成就。宫殿建筑的起源虽然很早,但保留至今的仅有明、清两代的宫殿。

陵墓建筑

1、“风水”与陵寝的选址。 “藏风得水”、 “聚气”、

“乘生气”

陵寝建筑的布局特征

中国古代的帝王陵寝一般由地下部分与地 面部分组成。

一、地下部分——墓室结构

1、土穴

2、先秦至秦汉时期:“黄肠题凑”;

3、东汉以后:砖石代替木材; 4、明清:“前朝后寝”、地下宫殿。

陵墓木椁示意图

汉 墓 结 构 图

始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天 下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而 致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。 令匠作机驽矢,有所穿近者辄射之。以 水银为百川江河大海,机相灌输,上具 天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不 灭者久之

秦陵兵马俑图

墓室面积、位置

宫墙

防土大坝,死乃崇丧”

(《后汉书· 王符传》:“今京师贵戚,郡县豪家,生不极养,

死乃崇丧。” )陵墓是保留至今惟一的汉代建筑类型。

汉代帝陵承秦制:1、帝王登位翌年即开始建陵墓; 2、起土为陵(体),墓室深埋地下。

图:霍去病墓与墓前石雕

茂陵博物馆图

唐乾陵

神道石刻

标志性石刻——阙、墓表、牌坊; 装饰性石刻——石象生; 叙事性石刻——墓碑。

洛阳涧河西岸东汉砖墓中的发券顶和浮雕立柱、透雕门楣(图)

山东沂南东汉画像石墓剖面图

一、地下部分——随葬品

1、原始社会的殉葬

2、奴隶社会的殉葬

奴隶社会的殉葬

汉墓中出土的大量画像砖、画像石和明器

汉墓画像图

汉代画像砖中的中型住宅图像,四川成都出土

汉代明器中的陶楼、陶屋、陶院落(图)

汉 代 明 器 陶 质 塔 楼 河 北 阜 城 出 土 的 ( 图 )

二、地上部分—封土

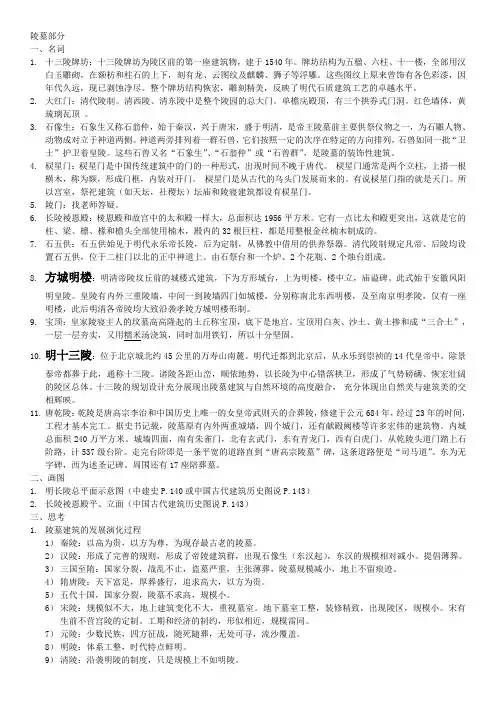

陵墓部分

陵墓部分一、名词1.十三陵牌坊:十三陵牌坊为陵区前的第一座建筑物,建于1540年。

牌坊结构为五楹、六柱、十一楼,全部用汉白玉雕砌,在额枋和柱石的上下,刻有龙、云图纹及麒麟、狮子等浮雕。

这些图纹上原来曾饰有各色彩漆,因年代久远,现已剥蚀净尽。

整个牌坊结构恢宏,雕刻精美,反映了明代石质建筑工艺的卓越水平。

2.大红门:清代陵制。

清西陵、清东陵中是整个陵园的总大门。

单檐庑殿顶,有三个拱券式门洞。

红色墙体,黄琉璃瓦顶。

3.石像生:石象生又称石翁仲,始于秦汉,兴于唐宋,盛于明清,是帝王陵墓前主要供祭仪物之一,为石雕人物、动物成对立于神道两侧。

神道两旁排列着一群石兽,它们按照一定的次序在特定的方向排列,石兽如同一批“卫士”护卫着皇陵。

这些石兽又名“石象生”、“石翁仲”或“石兽群”,是陵墓的装饰性建筑。

4.棂星门:棂星门是中国传统建筑中的门的一种形式,出现时间不晚于唐代。

棂星门通常是两个立柱,上搭一根横木,称为额,形成门框,内装对开门。

棂星门是从古代的乌头门发展而来的。

有说棂星门指的就是天门。

所以宫室,祭祀建筑(如天坛,社稷坛)坛庙和陵寝建筑都设有棂星门。

5.陵门:找老师答疑。

6.长陵祾恩殿:棱恩殿和故宫中的太和殿一样大,总面积达1956平方米。

它有一点比太和殿更突出,这就是它的柱、梁、檩、椽和檐头全部使用楠木,殿内的32根巨柱,都是用整根金丝楠木制成的。

7.石五供:石五供始见于明代永乐帝长陵,后为定制,从佛教中借用的供养祭器。

清代陵制规定凡帝、后陵均设置石五供,位于二柱门以北的正中神道上。

由石祭台和一个炉、2个花瓶、2个烛台组成。

8.方城明楼:明清帝陵坟丘前的城楼式建筑,下为方形城台,上为明楼,楼中立,庙谥碑。

此式始于安徽凤阳明皇陵。

皇陵有内外三重陵墙,中间一到陵墙四门如城楼,分别称南北东西明楼,及至南京明孝陵,仅有一座明楼,此后明清各帝陵均大致沿袭孝陵方城明楼形制。

9.宝顶:皇家陵寝主人的坟墓高高隆起的土丘称宝顶,底下是地宫。

5中国古代陵墓建筑

• 但是,帝王陵墓之外的一般坟丘,基本上都是圆锥形或 半圆形。但是帝王帝王陵墓封土经过了一系列的变化。

后来凡是埋葬死人的地方都泛称为墓。

梁山伯与祝英 台之墓

丘:土之高者叫丘。天坛的祭天坛叫圜丘。

林:圣贤的墓叫林。

孔 林

陵:古代大的土岗叫陵。到了汉代,陵是专指 皇帝的坟,成了皇帝坟墓的专称。

秦始皇陵墓

以山为陵

即利用山峰作为陵墓坟头,将墓穴修在山体中,以整座山体作为墓冢,气势宏大,雄伟壮观。 这样既能体现帝王的浩大气魄,又可防止盗挖和水土流失。唐乾陵、昭陵,就是这种封土形式。

➢“以山为陵”——盛行于唐代帝王陵墓,如:唐乾陵

唐 乾 陵 : 以 山 为 陵

宋代恢复“方上”的形式

宋朝由于常年经历战争,为节源,改变了汉唐预先营造 寿陵的制度,死后才开始创造,且必须在七个月内完成, 故其规模要比秦汉代小。

4、夏商西周和春秋前期。“不封不 树”“墓而不坟”。

殷墟王陵,虽然墓穴规模巨大, 最大的联通墓道面积超过700平方米, 但墓与地平。未见任何迹象表示曾筑 大坟。

• M260位于殷墟王陵遗址 东区。M260墓呈“甲” 字形,墓道在墓室南部,

呈坡状,墓室为一长方

形竖穴坑。墓室底有一

腰坑,内有一人一大玉

黄肠题凑

“黄肠题凑”为天子葬制。所谓“黄肠”, 是柏木黄心,即去皮后的柏木。(“黄肠”因 题凑用的木材都是剥去树皮的柏木枋(椽), 以木色淡黄而得名。“ )棺椁周围用木头垒起 一圈墙,上面盖上顶板,就像一间房子似的。 天子以下的诸侯、大夫、士也可用题凑。但一 般不能用柏木,而用松木及杂木等。但经天子 特许,诸侯王和重臣死后也可用黄肠题凑,如 汉霍光死,汉宣帝“赐给梓宫、便房、黄肠题 凑各一具”。

第十章陵墓建筑

宋陵

这是中国出现集中 陵区的肇始。 规模远远小于唐陵。

巩县宋陵分布示意图(共8座)

宋陵

宋永昭陵平面

宋陵石象生

神道

方上

神道驭马官

神道驭象蕃臣

立象

瑞禽图

石兽、石羊

文臣

武臣

蕃臣像

明清

明代:

明孝陵——南京 十三陵——北京

清代:

关外三陵:永陵、东陵、北陵 清东陵 清西陵

3号坑复原图

汉武帝茂陵遗存

“方上”

茂陵是西汉帝陵中规模最大的一座,位于陕西兴平县城东15公里处

卫青及霍去病墓远望

霍去病墓

霍去病墓马上踏匈奴石刻

霍去病墓马上踏匈奴石刻

霍去病墓石马

霍去病墓石象

霍去病墓石兽

霍去病墓石兽

汉代砖墓结构

汉代墓砖类型

河南洛阳西汉空心砖墓内部

唐代陵墓

1.乾陵 2.靖陵 3.建陵 4.昭陵 5.贞陵 6.崇陵 7.庄陵 8.端陵 9.献陵10.简陵 11.元陵12.章陵 13.定陵14.丰陵 15.桥陵16.景陵 17.光陵18.泰陵

二、陵墓建筑的发展过程

早期: 《礼记》 墓而不坟 《周易》 不封不树

河南安阳的妇好墓(商)

高台建筑

战国中山王陵园

秦始皇陵

位于陕西临潼骊山北麓、渭河南岸的平原上

—中国历史上第一个皇帝的陵园 中国历史上形体最大的陵墓

秦始皇陵

秦兵马俑坑

位于秦始皇陵东侧约1公里处。共4 座俑坑: 1号:12600㎡ 2号:6000㎡ 3号:520㎡ 4号:仅有三面围墙

第十章 封建社会的陵墓建筑

第一节 陵墓建筑的作用和演变过程 第二节 明十三陵

第一节 陵墓建筑的意义和发展过程

陵墓建筑。

(2)因山为陵形 )因山为陵形——唐代的以山作“封土”

因山为陵式帝陵—— 唐太宗李世民之昭陵

(3)宝城宝顶形 )宝城宝顶形——明清时代的帝陵封土形式

明 成 祖 朱 棣 之 长 陵

宝城 宝顶 明楼 方城 裬 恩 殿 裬 恩 门 陵 门

清 东 陵

竖穴墓——安阳殷墟商代“中”字型 安阳殷墟商代“ 竖穴墓 安阳殷墟商代 墓

谢谢观赏

2、陪葬品

•

西汉王陵

燕赵大地虽非秦汉帝陵之 区,但两汉分封王陵墓却 很多, 很多,其中河北满城中山 靖王刘胜夫妇的山陵, 靖王刘胜夫妇的山陵,仍 以当时少有的凿山造墓的 形式以及随葬的金缕玉衣 等稀世文物在中国古代陵 寝史上占有重要的地位。 寝史上占有重要的地位。 满城位于太行山东麓, 满城位于太行山东麓,在 县西北山脚下有一片丘陵 地带, 地带,这里有一座孤立的 小山,俗称陵山。 小山,俗称陵山。陵山高 200多米,由三个连绵的山 多米, 多米 峰组成,主峰居中, 峰组成,主峰居中,山顶 较为平坦, 较为平坦,左右两峰遥相 对峙,似人工双阙, 对峙,似人工双阙,天造 地设, 地设,西汉中山靖王刘胜 的墓就坐落在主峰的东坡 上。

“黄肠题凑”木椁墓

北京大葆台汉墓 (西汉燕王刘旦墓)

清光 绪 帝——崇 陵 明 楼 ——崇

清东陵的风水格局

昭西陵:位于清东陵大红门外东侧,是清太宗皇太极的 昭西陵:位于清东陵大红门外东侧,

皇后--孝庄文皇后的陵寝。 皇后 孝庄文皇后的陵寝。 孝庄文皇后的陵寝

2.印度泰姬陵 . 泰姬陵是莫卧儿帝国第5代皇帝沙吉汗为其爱妃泰姬· 玛哈尔所修的 陵墓,始建于 1630年,耗时 22年完成,号 称世 界七大奇 迹之一。

“马踏匈奴”为霍去病墓 石刻群的主像,高168厘 米,长190厘米,宽48 厘米。石马与真马大小 相近,昂首站立,肌肉 丰满,尾长拖地。马腹 下仰卧一老朽。头对马 嘴,两颊有胡须,面目 狰狞,两足上曲,手持 利器,妄图作垂死挣扎。 作者运用了富有象征色 彩的圆雕艺术手法,高 度概括了霍去病生前抗 击匈奴的战功。

中国陵墓建筑

覆斗方上式 :它在墓坑上用土层夯筑,形成上小下大的方锥体。因其上部为 一小方形平顶,如锥体截去掉顶部,故名曰“方上”。这种封土形制沿用的朝代最 多,自周朝一直延续到隋朝。之后,又被宋朝选用。在诸多使用这种封土形制的陵 墓中,以秦始皇陵墓的墓冢形体最大。 因山为陵式 :起源于汉代文帝灞陵,将墓穴修在山体中,以整座山体作为墓 冢,气势宏大,雄伟壮观。唐朝帝王陵墓使用这种封土方式。利用山的丘峰作为陵 墓坟头,既能体现帝王的浩大气魄,又可防盗。 宝城宝顶式 :在地宫上方,用砖砌成圆形围墙,内填黄土,夯实,顶部做成 穹隆状。圆形围墙称宝城,穹隆顶则称宝顶。在地宫之上砌筑高大的砖城,在砖城 内填土,高出城墙成圆顶状,称此为宝城宝顶。宝城前有一个向前突出的方形城台 ,台上建方形明楼,楼内树立皇帝或皇后等谥号碑,也是陵名的标志。这种由宝城 、宝顶和方城明楼构成的坟头,在结构上较以前复杂多了,艺术性加强了,也增添 了庄严肃穆的气氛。

十三陵

长陵

清陵共分三处:辽宁省有老陵三座(永陵、福陵、昭陵)、

河北省遵化县的马兰峪有清东陵、河北省易县境内有清西陵。

清东陵是我国现

存陵墓建筑中规 模最宏大、建筑 体系最完整的皇 家陵寝。这里埋 葬着顺治(孝

陵)、康熙 (景陵)、乾 隆(裕陵)、 咸丰(定陵)、 同治(慧陵)5 个皇帝,14个 皇后,136个嫔 妃,共15个陵墓,特别感谢: 图片, 知道,网上视频,

友Fra bibliotek赞助!致谢!

我国皇帝的陵墓中明清两代的皇陵最为完整。 明朝皇帝的陵墓主要在北京的昌平县天寿山下, 即十三陵。明十三陵中规模最大最宏伟的是长 陵(明成祖朱棣)和定陵(明神宗朱翊钧)。 定陵已于1956年发掘。定陵地宫距地面27米, 总面积1195平方米,由前、中、后及左右5个 殿联成,全部用砌石卷拱。地宫除放置皇帝神 宗的棺木外,还有他的两个皇后的棺木。地官 石拱结构坚实,四周排水设备良好,很少积水, 石拱无一块石头塌陷,充分说明我国建造地下 建筑的高超技术。

第五章陵墓建筑

秦始皇陵地宫透视图

秦始皇陵是一座建造在九层夯土之上 的中华土木大金字塔

中华土木大金字塔的外观是木构廊庑环绕的台榭形式

❖ 始皇陵据记载,秦始皇陵高120米,底边周长2167 米。不过始皇陵乃黄土堆积,经过2000多年来的风 雨剥蚀,高度已降到64米。由丞相李斯主持规划设

计,大将章邯监工营建陵墓。因为陵墓地上的部分

并没有突出之处,可观的是秦陵四周分布的大量形

制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬,现已探明的有 400多个。现已经过考古挖掘的兵马俑,叹为观止。 兵马俑陪葬坑位于秦始皇陵园东垣外1000米的地方,

是一组模拟军事序列,旨在拱卫地下皇城的“御林 军”。发现于1974年,先后发掘三处。

❖民间传说秦陵的地宫内有水银所制 的五湖四海,秦始皇躺在纯金打就 的棺材里,游荡在水银制成的江河 上,巡视着帝国的领地。

❖ 北魏皇陵规划出现了寺塔建筑物,南朝 皇陵最精湛的是神道两侧的石雕刻,其 分布基本为三列对称设置

❖ 最前面的是一列两侧相对而立的一对石 兽,或天禄、麒麟、辟邪;

❖ 第二列是神道石柱(墓阙或华表);

❖ 第三列是石碑。南朝神道石刻是中国石 雕艺术的奇葩

❖——隋、唐皇陵建制上改为“以山 为陵”,开凿地宫,修建陵园,陵 园营造有内、外两重城唐皇陵规制 不但规模宏大,且陪葬的礼制也达 到鼎盛。唐皇陵神道石刻,陵陵俱 有,形成了帝王陵墓建筑规制。

水葬用的木筏

湖中的水葬台

天葬

❖ 天葬是是蒙古、藏族等少数民族的一种传统丧葬方式, 人死后把尸体拿到指定的地点让鹰(或者其他的鸟类、 兽类等)吞食,认为可以带到天堂。

❖ 属于佛教布施行为的一种特殊方式,死者将自己最后一 点东西———死亡了的肉体奉献给天葬台上的有形的秃 鹫和那些无形的神灵。藏族人向来对兀鹫十分敬仰,并 称其为“神鸟”,严禁捕猎。在天葬中人们借助兀鹫实 现了肉体的解脱,达到灵魂的升华。同时,把无用的尸 体施舍给秃鹫的结果,会使那些被秃鹫为食的虫食等其 他小生命少了一些伤害,多了一些生存的机会。因此用 自己无用的尸体去保护有用的小生命,被视为功德无量 的善业。藏族在天葬中具体地表达的是藏传佛教的“慈 悲”和“空”的理念。因此,虽然天葬源于印度,但是 在藏区却融入了藏族自己的理念与方式,成为一种富有 藏族本土特色的丧葬习俗。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

陵墓建筑是中国古代建筑的重要组成部分,中国古人基于人死而灵魂不灭的观念,普遍重视丧葬,因此,无论任何阶层对陵墓皆精心构筑。

在漫长的历史进程中,中国陵墓建筑得到了长足的发展,产生了举世罕见的、庞大的古代帝、后墓群;且在历史演变过程中,陵墓建筑逐步与绘画、书法、雕刻等诸艺术门派融为一体,成为反映多种艺术成就的综合体。

陵墓建筑是中国古建筑中最宏伟、最庞大的建筑群之一。

这些陵墓建筑,一般都是利用自然地形,靠山而建;也有少数建造在平原上。

中国陵园的布局大都是四周筑墙,四面开门,四角建造角楼。

陵前建有甬道,甬道两侧有石人、石兽雕像,陵园内松柏苍翠、树木森森,给人肃穆、宁静之感。

集安葬与祭祀于一体的陵墓建筑使我国古代建筑的一个重要组成部分,古代社会盛行厚葬,因此,无论任何阶层对于陵墓的建筑皆倍加用心,不惜耗费巨额财力、大批人力去精心构筑。

在漫长的历史进程中,陵墓建筑得到了长足的发展一至产生了举世罕见的、庞大的古代帝、后墓群,如陕西的秦始皇陵、北京的明十三陵等。

陵墓建筑并非是单一的建筑体,在历史演变过程中,已逐步与绘画、书法、雕刻等诸艺术门派融为一炉,成为反映古代先民多种艺术成就的综合体。

中国古代陵寝建筑的文化心理特征一.“灵魂不死”观念二.“事死如事生”、“事亡如事存”三.“厚葬以明孝”、“媚祖以邀福”

陵寝建筑的布局特征

中国古代的帝王陵寝一般由地下建筑与地面建筑两部分组成。

地下建筑部分主要用于埋葬死者的遗体、遗物和随葬品等,多仿死者生前的居住状况。

地面建筑部分主要用于祭祀和护陵之用

地下部分:氏族公社时期:氏族公共墓地(氏族人生前死后都在一起)夫妻合葬(父子合葬

私有制、贫富分化、阶级对立产生出现墓穴和棺椁。

商周时期:出现了墓道、墓室、椁室以及祭祀杀殉坑等。

石墓室和砖墓室逐渐替代木椁,利于长期保存。

战国末年:大块空心砖代替木材作墓室壁体,

西汉:大块空心砖墓盛行一时,墓室中已经出现穹窿顶。

东汉以后:小砖与拱顶墓室代之而起。

唐、宋: 穹窿顶结构得到广泛应用。

明、清: 墓室以中间3进为主,用石作拱券结构,形成豪华的地下宫殿,且更讲究棺椁的密封与防腐措施。

地上部分:春秋战国时: 冢墓普遍,墓的称谓由墓丘陵;

秦始皇:营建骊山陵墓,大祟坟台。

汉:起方形截锥体陵台,称为“方上”,四面有门阙和陵墙。

汉文帝灞陵,依山为陵,是历史上第一个依山凿穴为玄宫的帝陵.

曹魏:主张薄葬,因山为陵,不起坟、以免后世发掘。

唐太宗:因山为陵,以九峻山为坟,茔地高踞山际。

明孝陵:有所创新,地下建宫殿,上起圆形坟称宝顶,用墙垣包绕,称为宝城,南侧建方城明楼。

至此,地面陵体完成由方形土台土山圆形人工构筑物的转变。

陵墓建筑 - 儒家内涵

陵墓特指一种用以瘗葬帝王,墓顶有封土的建筑类型。

从殷商开始萌芽,战国正式出现,经秦汉唐宋以至明清,在中国一直受到极大重视。

产生于史前时期的原始祖先崇拜,经过儒家的改造和强化,延续2000多年,体现在建筑上,除了前面谈到的祭祀祖先圣哲的“庙”以外,最重要的就是陵墓了。

儒家特别强调孝道,认为是维系以血缘关系为纽带的宗法社会秩序的稳固基础,说只要躬行孝道的人,就不会犯上作乱。

孝事家庭尊长,不但应该在尊长生前,即使在尊长死后,也要事死如生,按时祭祀,逢事祭告,甚至平日出门进门,也要告于祖先牌位。

祖先死后,入土为安,坟墓是祖先在另一个世界的住所,称作"阴宅",理应像"阳宅"一样予以充分重视,甚至更加重视。

帝王陵墓更是这样。

照古人的观念,阴宅选址的地形地势、方位和安全,将长久地影响后代子孙的命运。

这一考虑,在中国称为“风水”。

风水中固然有一些不科学以至反科学的因素,但它对形势选址的重视及其选址原则,往往又很符合科学和艺术规律,从大量按风水原则选址建造的陵墓中,不难见出它的积极作用。

在古代等级制社会,坟墓的具体规模,当然也有等级之差,不可逾越。

在陵墓中,体现等级的最重要的就是坟堆的大小。

体量,从来就是建筑艺术一个至关重要的因素。

建筑艺术与其他艺术在感染手段上的一个重大不同,就是建筑有无可比拟的巨大体量。

君王的坟堆就特别高大,特称为“陵”或“陵墓”。

“陵”字原意就是高大的山。

其他人的坟堆较小,称为“丘墓”、“坟墓”或“冢墓”。

丘、坟、冢原意为土丘或土堆。

从秦汉直到明清,帝王陵墓顶上都有巨大的土堆。

中国帝王的坟墓,是中国古代建筑的一个重要类型。

现代对革命领袖的坟墓也称陵,如中山陵。

中国古代习用土葬,中国古代人崇信人死之后,在阴间仍然过着类似阳间的生活,对待死者应该“事死如事生”,因而陵墓的地上、地下建筑和随葬生活用品均应仿照世间。

从新石器时代起,墓葬多为长方形或方形坑墓,有的距地表深达10余米,并有大量奴隶殉葬和车、马等随葬。

到了后来,帝王的陵墓-地下寝宫装饰得越来越华丽,随葬各种奇珍异宝,其建筑规模对后世陵墓影响很大。

唐代是中国陵墓建筑史上一个高潮,有的陵墓因山而筑,气势雄伟。

由于帝王拜谒陵墓的需要,在陵园内设立了祭享殿堂,称为上宫,陵区内置陪葬墓,安葬诸王、公主、嫔妃,乃至宰相、功臣、大将、命官。

陵山前排列石人、石兽、阙楼等。

中国陵墓是建筑、雕刻、绘画、自然环境融于一体的综合性艺术。

其布局可概括为三种形式:①以陵山为主体的布局方式,可以秦始皇陵为代表。

其周围建城垣,背衬骊山,轮廓简洁,气象巍峨,创造出纪念性气氛。

②以神道贯串全局的轴线布局方式。

这种布局重点强调正面神道。

如唐代高宗乾陵,以山峰为陵山主体,前面布置阙门、石象生、碑刻、华表等组成神道,衬托陵墓建筑的宏伟气魄。

③建筑群组的布局方式。

明清的陵墓都是选择群山环绕的封闭性环境作为陵区,将各帝陵协调地布置在一处。

在神道上增设牌坊、大红门、碑亭等,建筑与环境密切结合在一起,创造出庄严肃穆的环境。

陵墓建筑- 建筑形式

陵墓建筑中国分地上和地下两部分

地下

帝王级陵有三种

1、黄杨提腠

2、金缕玉衣

3、厚葬,

王侯级:一般的厚葬,银缕玉衣...百官:普通的厚葬;百姓:最一般的

地上

帝王:有好多石像

王侯:石像但比帝王的差

百官和百姓就立个碑。