实验一人染色体核型分析

遗传学实验:人的染色体核型分析

实验结果

• 作人类染色体核型图

• • • • • • • • • A-G 染色体组的名称 1-22 染色体编号 X,Y 性染色体 del 缺失 der 结构重排的染色体 dup 重复 inv 倒位 t 易位 +/在染色体符号前表示染色体增加或减少,在 染色体符号后表示染色体多出或缺少一部分

实验步骤

1. 计数,沿边缘剪下染色体,编号 2. 初步目测配对,分组 3. 测量长度,计算相对长度、着丝粒指数、 臂比,相同的染色体间配对 4. 将配对好的染色体排列并粘贴在纸上,每一 组下面画一横线,在两端注明起止号,并在 横线下的中部写明A-G组号,染色体从大到 小编为1-22号,性染色体单独列为一组

染色体的特征

• 数目 (2n=?)

• 长度 (绝对长度、 相对长度)

• 着丝粒位置 (M\SM\ST\T)

• 随体与次溢痕的数目、 大小和位置 • 带型分析

人类23对染色体

组型分析实验方法

• • 染色体数目确定 染色体形态特征:

长度:绝对、相对 相对长度=每条染色体的长度/全套染色体长度 臂比=长臂/短臂

记述一特定带时,需 要写明4个内容:染 色体号,长短臂,区 的号序和带的号序。 这些内容按顺序写, 不用间隔或加标点。 如果某一带被再细分, 在原带号数后加一小 数点,编号原则仍按 从着丝粒往臂端序贯 编号。如1p31.2代表 一号染色体短臂3区1 带第2亚带

核型描述

• 首先列出染色体总数,然后是性染色体组成, 接着列出异常的染色体数目或形态。下列统一 的命名符号:

着丝点指数=短臂/(长+短臂)

随体的有无

分组排队原则

• 着丝粒类型相同,相对长度相近的分一组 • 同一组的按染色体长短顺序配对排列 • 各指数相同的染色体配为一对 • 可根据随体的有无进行配对 • 将染色体按长 短排队,短臂向上

实验一染色体核型分析

实验一染色体核型分析染色体核型分析(Karyotype Analysis)染色体核型分析是一种常用的生物学实验技术,用于研究细胞的染色体数目、结构和形态。

通过染色体核型分析,可以检测染色体异常,诊断染色体疾病,并研究染色体的进化和遗传变异等重要问题。

一、染色体核型概述染色体是细胞核中的染色体主体,在细胞分裂时,染色体按形态、大小和着丝点位置等特征进行配对、对分和分离。

每个染色体通常具有一对相同的形态、大小和着丝点位置等特征的染色体称为同源染色体。

不同种类的细胞具有不同的染色体数目和形态。

例如,人体细胞核中共有46条染色体,其中包括23对同源染色体,其中22对为自动染色体,1对为性染色体。

通过染色体核型分析可以对染色体进行分类,了解其特征,为进一步研究染色体的结构和功能提供基础。

二、染色体核型分析的方法染色体核型分析的方法主要包括染色体制备、染色体着色和染色体观察等步骤。

(一)染色体制备染色体制备是染色体核型分析的关键步骤之一、常用的染色体制备方法包括:髓细胞染色体制备、外周血细胞染色体制备和组织细胞染色体制备等。

1.髓细胞染色体制备:将骨髓细胞进行培养、采集,离心沉淀细胞,用低渗透碘液进行溶解和沉淀,使用甘油进行固定,最后用酸性醇固定。

2.外周血细胞染色体制备:通过血液采集,将血中的白细胞离心沉淀,用低渗透碘液进行溶解和沉淀,使用甘油进行固定,最后用酸性醇固定。

3.组织细胞染色体制备:将组织细胞培养、离心沉淀细胞,用低渗透碘液进行溶解和沉淀,使用甘油进行固定,最后用酸性醇固定。

(二)染色体着色染色体着色是染色体核型分析的重要步骤之一、染色体着色方法主要有:Giemsa着色法、雷尼染色法、苏丹Ⅲ染色法等。

其中,Giemsa着色法是最常用的染色方法。

其原理是将染色体进行固定和醇解处理,再进行核蛋白、DNA染色,使染色体呈现出淡紫色或暗紫色。

(三)染色体观察染色体观察是染色体核型分析的最后一步。

可以使用显微镜对染色体进行观察和记录。

染色体核型分析实验报告

染色体核型分析实验报告染色体核型分析实验报告染色体核型分析是一项重要的实验技术,它能够帮助我们了解个体的遗传特征以及染色体异常与疾病之间的关系。

本次实验旨在通过染色体核型分析,观察和分析不同个体的染色体组成,并探讨染色体异常与遗传疾病之间的关联。

实验过程中,我们选择了一组健康的个体作为研究对象,采集了其外周血样本。

通过细胞培养和染色体制备技术,我们成功地制备出了染色体悬液。

接下来,我们使用高倍显微镜观察了染色体的形态和数量。

在观察过程中,我们发现了不同个体之间染色体的差异。

正常情况下,人类细胞核中的染色体应该为23对,其中包括22对常染色体和一对性染色体。

常染色体是指除性染色体以外的其他染色体,它们负责携带遗传信息,决定了个体的大部分遗传特征。

性染色体则决定了个体的性别。

通过观察,我们发现了某些个体的染色体数量存在异常。

这种异常可能是由于染色体缺失、重复或结构异常等原因引起的。

染色体缺失是指染色体上的一部分或整个染色体丢失,而染色体重复则是指染色体上的一部分或整个染色体重复出现。

染色体结构异常则是指染色体上的片段发生断裂、倒位、交换等变化。

染色体异常与许多遗传疾病之间存在着密切的关系。

例如,唐氏综合征是由于21号染色体上的三个染色体引起的,患者通常具有智力发育迟缓、面部特征异常等症状。

另外,爱德华氏综合征是由于18号染色体异常引起的,患者通常出现心脏和肾脏畸形等问题。

通过染色体核型分析,我们可以准确地检测出这些染色体异常,为遗传疾病的诊断和治疗提供有力的依据。

除了遗传疾病,染色体核型分析还可以应用于其他领域。

例如,它可以用于法医学领域的亲子鉴定,通过比对父母与子女的染色体核型,确定亲子关系。

此外,染色体核型分析还可以用于评估环境因素对染色体的影响,例如辐射和化学物质对染色体的损伤程度。

总结起来,染色体核型分析是一项重要的实验技术,它可以帮助我们了解个体的遗传特征以及染色体异常与疾病之间的关系。

通过观察染色体的形态和数量,我们可以准确地检测染色体缺失、重复和结构异常等问题,并为遗传疾病的诊断和治疗提供依据。

实验四__人类染色体的识别与核型分析

实验四人类染色体的识别与核型分析一、实验目的1.学习染色体核型的分析方法;2.了解人类染色体的特征。

二、实验原理1.染色体组型(核型)是指生物体细胞所有可测定的染色体表型特征的总称。

包括:染色体的总数,染色体组的数目,组内染色体基数,每条染色体的形态、长度、着丝粒的位置,随体或次缢痕等。

染色体组型是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。

组型分析能进行染色体分组外,还能对染色体的各种特征做出定量和定性的描述,是研究染色体的基本手段之一。

利用这一方法可以鉴别染色体结构变异、染色体数目变异,同时也是研究物种的起源、遗传与进化,细胞遗传学,现代分类学的重要手段。

2.人类的单倍体染色体组(n=23)上约有30000-40000个结构基因。

平均每条染色体上有上千个基因。

各染色体上的基因都有严格的排列顺序,各基因间的毗邻关系也是较为恒定的。

人类的24种染色体形成了24个基因连锁群,所以,染色体上发生任何数目异常、甚至是微小的结构变异,都必将导致许多获某些基因的增加或减少,从而产生临床效应。

染色体异常常表现为具有多种畸形的综合征,称为染色体综合征,其症状表现为多发畸形、智力低下和生长发育异常,此外还可看到一些特征性皮肤纹理改变。

染色体畸变还将导致胎儿死产或流产。

染色体病已成为临床上较常见的危害较为严重的病种之一,染色体病的检查、诊断已经成为临床实验室检查的重要内容。

1960年,在美国Denver市召开了第一届国际遗传学会议,讨论并确定正常人核型(karyotype)的基本特点即Denver体制,并成为识别人类各种染色体病的基础。

按照Denver 体制,将待测细胞的染色体进行分析和确定是否正常,以及异常特点即为核型分析。

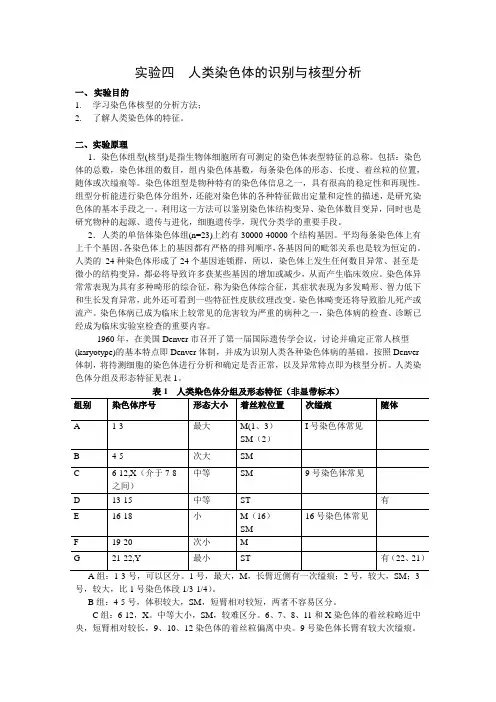

人类染色体分组及形态特征见表1。

表1 人类染色体分组及形态特征(非显带标本)A组:1-3号,可以区分。

1号,最大,M,长臂近侧有一次缢痕;2号,较大,SM;3号,较大,比1号染色体段1/3-1/4)。

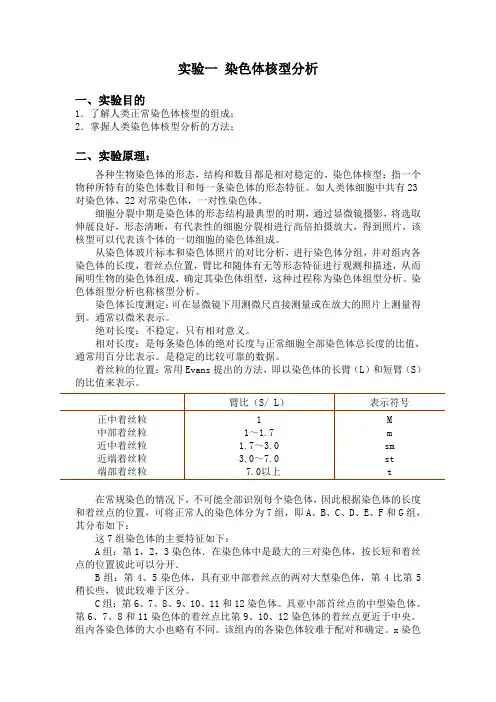

实验一 染色体核型分析

实验一 染色体核型分析一、实验目的1.了解人类正常染色体核型的组成; 2.掌握人类染色体核型分析的方法;二、实验原理:各种生物染色体的形态,结构和数目都是相对稳定的。

染色体核型:指一个物种所特有的染色体数目和每一条染色体的形态特征。

如人类体细胞中共有23对染色体,22对常染色体,一对性染色体。

细胞分裂中期是染色体的形态结构最典型的时期,通过显微镜摄影,将选取伸展良好,形态清晰,有代表性的细胞分裂相进行高倍拍摄放大,得到照片,该核型可以代表该个体的一切细胞的染色体组成。

从染色体玻片标本和染色体照片的对比分析,进行染色体分组,并对组内各染色体的长度,着丝点位置,臂比和随体有无等形态特征进行观测和描述,从而阐明生物的染色体组成,确定其染色体组型,这种过程称为染色体组型分析。

染色体组型分析也称核型分析。

染色体长度测定:可在显微镜下用测微尺直接测量或在放大的照片上测量得到。

通常以微米表示。

绝对长度:不稳定,只有相对意义。

相对长度:是每条染色体的绝对长度与正常细胞全部染色体总长度的比值,通常用百分比表示。

是稳定的比较可靠的数据。

着丝粒的位置:常用Evans 提出的方法,即以染色体的长臂(L )和短臂(S )的比值来表示。

在常规染色的情况下,不可能全部识别每个染色体,因此根据染色体的长度和着丝点的位置,可将正常人的染色体分为7组,即A 、B 、C 、D 、E 、F 和G 组,其分布如下:这7组染色体的主要特征如下:A 组:第1,2,3染色体.在染色体中是最大的三对染色体,按长短和着丝点的位置彼此可以分开.B 组:第4、5染色体,具有亚中部着丝点的两对大型染色体,第4比第5稍长些,彼此较难于区分。

C 组:第6、7、8、9、10、11和12染色体。

具亚中部首丝点的中型染色体。

第6、7、8和11染色体的着丝点比第9、10、12染色体的着丝点更近于中央。

组内各染色体的大小也略有不同。

该组内的各染色体较难于配对和确定。

染色体核型分析实验报告

染色体核型分析实验报告染色体核型分析是一项重要的实验,它可以帮助我们了解生物体的染色体结构和数量。

本次实验旨在通过显微镜观察细胞分裂过程中的染色体核型,从而了解染色体的形态和数量特征。

实验采用了豌豆的根尖细胞作为观察对象,通过对细胞进行处理和染色,最终观察到了豌豆细胞的染色体核型。

在实验过程中,首先需要准备好实验所需的材料和试剂,包括豌豆种子、生长培养基、盐酸、乙醇、醋酸、苯酚和苯酚甲醛溶液等。

接着,将豌豆种子在适宜的条件下培养,待其生长到一定阶段后,取其根尖进行处理。

处理过程包括盐酸和乙醇的固定、醋酸的软化以及苯酚和苯酚甲醛的染色。

处理完成后,将样品制作成玻片,用显微镜进行观察和记录。

观察实验结果时,我们发现豌豆细胞的染色体呈现出一定的形态特征。

在有丝分裂过程中,我们观察到了染色体的形态变化,包括染色体的缠绕、分离和移动等过程。

通过对观察到的染色体进行计数和分析,我们得出了豌豆细胞的染色体数目和核型特征。

通过本次实验,我们对染色体核型分析有了更深入的了解。

染色体核型分析是细胞生物学研究中的重要内容,它可以帮助我们研究生物体的遗传特征、变异规律和进化过程。

同时,染色体核型分析也在遗传学和生物育种领域有着重要的应用价值,可以为我们的科学研究和生产实践提供重要的理论支持和技术指导。

总的来说,染色体核型分析实验是一项非常有意义的实验,它可以帮助我们更好地了解生物体的染色体结构和数量特征。

通过本次实验,我们不仅学习到了染色体核型分析的基本原理和方法,还培养了实验操作能力和科学思维能力。

希望通过今后的学习和实践,我们能够更深入地探索染色体核型分析的相关内容,为生物学研究和生产实践做出更大的贡献。

实验一人染色体核型分析

实验一人染色体核型特征及其分析实验目的:掌握正常人染色体核型特征及其分析方法。

实验准备 1 、材料:正常人体细胞中期分裂相照片2 、器材:剪刀、镊子、培养皿、浆糊、牙签。

实验原理人类正常体细胞染色体数为 46 条,其中 22 对为常染色体, 1 对为性染色体。

根据染色体的相对长度和着丝粒的位置,将其中 44 条常染色体两两配合成对,形成同源染色体,共 22 对,同时将它们按大小顺序编号( No.1—22 )并分成 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G7 组,其中性染色体 X 放在 C 组, Y 放在 G 组,每组染色体都有其特定的形态特征。

A 组 (No. 1---3) :是最大一组染色体No.1 是一对最大型的中央着丝粒染色体;No.2 较 No.1 稍短,是一对最大型的亚中央着丝粒染色体;No.3 是该组中最短的一对中央着丝粒染色体。

B 组 ( No.4—5) :比 A 组短,是二对亚中央着丝粒染色体,长短臂区分明显,组内两号不易辨别。

C 组 (No.6---12 和 X 染色体 ) :是中等大小的亚中央着丝粒染色体。

该组只有最大的 No.6 和最小 No.12 容易识别,其余各号间难以区别。

以下特点可供识别时参考: No.6 、 7 、 8 、 11 着丝粒近于中央, No.9 、 10 、 12 长短臂区别明显。

D 组( No.13—15 ):中等大小,是较大近端着丝粒染色体,短臂末端有随体,组内各号间不易识别。

E 组( No.16—18 ):这三对染色体各有特点,彼此间容易区分。

No.16 是本组最大的一对中央着丝粒染色体;No.17 为亚中央着丝粒染色体,稍大;No.18 是本组最小的一对亚中央着丝粒染色体。

F 组( No.19—20 ):是两组最小的中央着丝粒染色体,彼此间不易区别。

G 组( No.21—22 和 Y 染色体):是一组最小的近端着丝粒染色体, 21 和 22 号短臂末端有随体,彼此不易区分。

人类染色体G带观察与核型分析

人类染色体G带观察与核型分析一、实验目的掌握人类体细胞染色体组型分析的方法二、实验原理○1核型:染色体组型又称核型,是指将动物、植物、真菌等的某一个体或某一分类群(亚种、种、属等)的体细胞内的整套染色体,按它们相对恒定的特征排列起来的图像。

核型模式图是指将一个染色体组的全部染色体逐个按其特征绘制下来,再按长短、形态等特征排列起来的图像。

核型( karyotype )是指一个细胞内的整套染色体按照一定的顺序排列起来所构成的图像,通常是将显微摄影得到的染色体照片剪贴面成。

正常细胞的核型能代表个体的核型。

组型( idiogram )是以模式图的方式表示,它是通过对许多细胞染色体的测量取其平均值绘制而成的,是理想的、模式化的染色体组成。

它代表了一物种染色体组型的特征,核型的研究对人类医学遗传研究及临床应用,对探讨动植物起源、物种间亲缘关系、鉴定远缘杂种等方面都有重大意义。

○2带染色技术也称为改良的 iemsa 染色法。

因用 iemsa 染色,所以称为带。

它是目前应用最广泛的染色体分带技术之一。

染色体标本放到37℃胰酶中是带显示的一种预处理方式,它可以从染色体上抽取蛋白质特定的成分,从而经 iemsa 染色后获得良好一致的分带类型。

带的形成与 iemsa 染料的组成及染色特性分不开。

iemsa 染料即噻嗪-曙红染料,染色首先取决于两个噻嗪分子同DNA 的结合,在此基础上它们结合一个曙红分子,其次取决于一个有助于染料沉淀物积累的疏水环境。

通过胰前预处理可以使阴性带区的疏水蛋白被除去或使它们的构型变为更疏水状态。

从而造成了染色体蛋白质的差异,这种差异就是明暗相间的染色体带。

染色体带技术为染色体遗传病诊断、杂种细胞检定、特殊细胞株标记、染色体的识别等开创了一系列检测方法,大大加速了染色体研究的进展。

○3对任何一个染色体的基本形态学特征来说,重要的参数有3个:描述染色体的三个参数: 1.相对长度:指单个染色体长度与包括X(或Y)染色体在内的单倍染色体总长之比,以百分率表示。

实验1染色体核型分析111111

一、实验目的二、1、辨认并描绘染色体的形态特征,如染色体的长短、臂比、随体等,以进行组型分析。

三、2、分析染色体组型计算有关数据。

二、实验原理各种生物染色体的形态,结构和数目都是相对稳定的。

每一生物细胞内特定的染色体组成叫染色体组型。

染色体组型分析也称核型分析。

通过一定的方法制得染色体有丝分裂的玻片标本,经显微照相,冲洗放大等步骤获得染色体照片。

从染色体玻片标本和染色体照片的对比分析,进行染色体分组,并对组内各染色体的长度,着丝点位置,臂比和随体有无等形态特征进行观测和描述,从而阐明生物的染色体组成,确定其染色体组型,这种过程称为染色体组型分析。

染色体组型分析在细胞遗传学、现代分类学、生物进化和遗传育种学等研究中,是重要的研究手段。

三、材料和器具材料:黑麦-节节麦双二倍体的照片 器具:剪刀、尺子、胶水四、实验步骤1.测量:在放大的照片上用透明尺准确地量出各条染色体的总长度和每条染色体两臂的长度(分别量到着丝点的中部)。

随体的长度可计入或不计入染色体长度之内,应注明。

染色体弯曲不能用直尺测量时,可先用细线量取染色体相等的长度,再用尺量出细线的相应长度。

2. 计算(1)放大倍数=或=(2)绝对长度=(3)相对长度:(取小数点后两位数)(4)臂比(取小数点后两位数)3. 染色体形态测量数据表放大照片上某染色体的照相长度(μ)目镜测微尺测定的实际长度(μ)放大相片的测微尺长度(mm )测微尺实际长度(μ) 某染色体照片长度(μ)放大倍数某染色体绝对长度×100%1/2全部染色体的总长度 长臂的长度短臂的长度染色体序号放大相片长度(mm)绝对长度(μm)相对长度臂比染色体类型备注长臂短臂全长长臂短臂全长4剪贴和配对将放大照片上的各条染色体剪下,根据目测和染色体的相对长度、臂比、着丝粒位置、次缢痕的有无和位置、随体的有无和形态大小等特征,进行同源染色体配对。

5排列和粘贴将配对好的染色体按照由大到小的顺序依次排列起来。

实验四人类染色体的识别与核型分析

实验四人类染色体的识别与核型分析一、实验目的1.学习染色体核型的分析方法;2.了解人类染色体的特征。

二、实验原理1.染色体组型(核型)是指生物体细胞所有可测定的染色体表型特征的总称。

包括:染色体的总数,染色体组的数目,组内染色体基数,每条染色体的形态、长度、着丝粒的位置,随体或次缢痕等。

染色体组型是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。

组型分析能进行染色体分组外,还能对染色体的各种特征做出定量和定性的描述,是研究染色体的基本手段之一。

利用这一方法可以鉴别染色体结构变异、染色体数目变异,同时也是研究物种的起源、遗传与进化,细胞遗传学,现代分类学的重要手段。

2.人类的单倍体染色体组(n=23)上约有30000-40000个结构基因。

平均每条染色体上有上千个基因。

各染色体上的基因都有严格的排列顺序,各基因间的毗邻关系也是较为恒定的。

人类的24种染色体形成了24个基因连锁群,所以,染色体上发生任何数目异常、甚至是微小的结构变异,都必将导致许多获某些基因的增加或减少,从而产生临床效应。

染色体异常常表现为具有多种畸形的综合征,称为染色体综合征,其症状表现为多发畸形、智力低下和生长发育异常,此外还可看到一些特征性皮肤纹理改变。

染色体畸变还将导致胎儿死产或流产。

染色体病已成为临床上较常见的危害较为严重的病种之一,染色体病的检查、诊断已经成为临床实验室检查的重要内容。

1960年,在美国Den ver市召开了第一届国际遗传学会议,讨论并确定正常人核型(karyot ype)的基本特点即D enve r体制,并成为识别人类各种染色体病的基础。

按照Denv er 体制,将待测细胞的染色体进行分析和确定是否正常,以及异常特点即为核型分析。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验一人染色体核型特征及其分析

实验目的:掌握正常人染色体核型特征及其分析方法。

实验准备 1 、材料:正常人体细胞中期分裂相照片

2 、器材:剪刀、镊子、培养皿、浆糊、牙签。

实验原理人类正常体细胞染色体数为 46 条,其中 22 对为常染色体, 1 对为性染色体。

根据染色体的相对长度和着丝粒的位置,将其中 44 条常染色体两两配合成对,形成同源染色体,共 22 对,同时将它们按大小顺序编号( No.1—22 )并分成 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G7 组,其中性染色体 X 放在 C 组, Y 放在 G 组,每组染色体都有其特定的形态特征。

A 组 (No. 1---3) :是最大一组染色体

No.1 是一对最大型的中央着丝粒染色体;

No.2 较 No.1 稍短,是一对最大型的亚中央着丝粒染色体;

No.3 是该组中最短的一对中央着丝粒染色体。

B 组 ( No.4—5) :比 A 组短,是二对亚中央着丝粒染色体,长短臂区分明显,组内两号不易辨别。

C 组 (No.6---12 和 X 染色体 ) :是中等大小的亚中央着丝粒染色体。

该组只有最大的 No.6 和最小 No.12 容易识别,其余各号间难以区别。

以下特点可供识别时参考: No.6 、 7 、 8 、 11 着丝粒近于中央, No.9 、 10 、 12 长短臂区别明显。

D 组( No.13—15 ):中等大小,是较大近端着丝粒染色体,短臂末端有随体,组内各号间不易识别。

E 组( No.16—18 ):这三对染色体各有特点,彼此间容易区分。

No.16 是本组最大的一对中央着丝粒染色体;

No.17 为亚中央着丝粒染色体,稍大;

No.18 是本组最小的一对亚中央着丝粒染色体。

F 组( No.19—20 ):是两组最小的中央着丝粒染色体,彼此间不易区别。

G 组( No.21—22 和 Y 染色体):是一组最小的近端着丝粒染色体, 21 和 22 号短臂末端有随体,彼此不易区分。

Y 染色体属于 G 组,形态与前者不同,它稍大,两长臂互相平行,无随体。

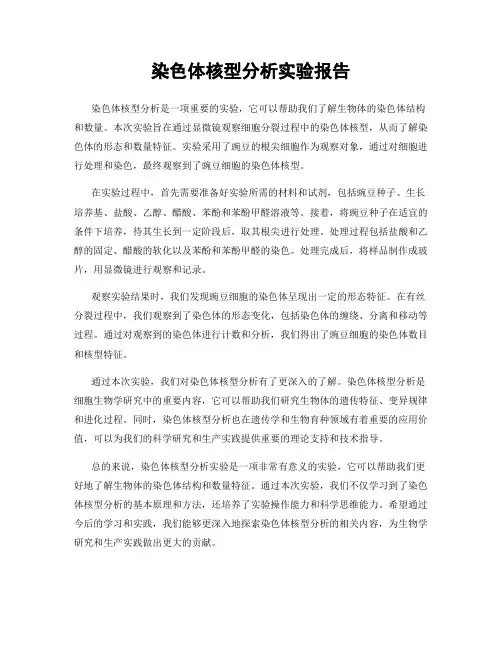

实验内容

取同一细胞的两张照片,一张贴在报告纸上方中央,另一张则将染色体逐个剪下(注意防止丢失),然进行染色体分组配对,并按顺序排列起来,贴在同一报告纸的下面,注意应将

长臂放于短臂下端,而且末端对齐。

实验报告:核型剪贴。

要求: 1、染色体不能丢失: 2、 A 组、 E 组各号鉴别必须准确,其他各组间不能混淆; 3、粘贴整齐有序: 4、卷面清洁。

图 2 男性淋巴细胞分裂中期染色体及核型。