《春之歌》曲式分析报告

欣赏《春之歌》

欣赏《春之歌》欣赏《春之歌》【教材分析】本课选自上海音乐出版社五年级第一学期第三单元。

《春之歌》,选自门德尔松的钢琴独奏曲集《无词歌集》(作品第62号)。

本曲为门德尔松创作的所有“无词歌”中最为著名的曲子,不仅用于钢琴独奏,还被改编成管弦乐曲以及小提琴和其它乐器的独奏曲而广为流传,深受世界人民喜爱。

乐曲为A大调,2/4拍,用三部曲式写成。

曲式结构“A-B-A”,从A段这一清新、流畅的旋律中,我们能感受到万物复苏、春意盎然的意境,令人心旷神怡;B部分是从A段主题发展而来,节奏舒展,旋律起伏也增大,开朗柔和,流利明快,与主题形成相得益彰的对比。

乐曲进入第三段后,前面两个主题再现,尾奏中,还加入了许多装饰音,最后乐曲在安详的气氛中结束。

这种弱处理手法,给人以余音缭绕的感觉,充满了诗情画意。

整首乐曲如春天里和煦的阳光,绚丽多彩。

全曲始终涌动着分解和弦式的小琵音音型,如涓涓溪水,潺潺而过,有规律的和弦脉动,加强了乐曲的流动性,从而活跃了情绪。

其间又隐隐透出一丝丝淡淡的甜蜜哀愁,被一群群环绕身边的装饰音点缀,更烘托出春天的美好意境和蓬勃生机。

乐曲没有引子,一开始就呈现出主题。

音乐在丰富多彩的伴奏音型衬托下,奏出既优美而又赋予歌唱性的主旋律。

《春之歌》为五年级第一学期第三单元《美好的回忆》中的一首欣赏乐曲。

学生之前已经学唱过歌曲《故乡的小路》,勾勒起对童年美好的回忆。

而《春之歌》则进一步激发了学生对美好春天的回忆,引导学生在通过欣赏乐曲,体验春天意境的同时,去憧憬绚丽多彩的未来。

【育人立意】通过欣赏乐曲《春之歌》及春天题材的歌曲、乐曲,感受音乐中春天清新的气息明快,舒展的情绪及涌动着的青春活力、体验春的意境,从而勾勒梦想,憧憬绚丽多彩的未来;并能体验音乐活动中合作、互动、分享的喜悦。

【学情分析】学生已经初步掌握了欣赏乐曲的基本方法,知道每首乐曲都有不同的主题,这为欣赏《春之歌》这首乐曲做了很好的铺垫,但《春之歌》所表现的两个主题并不明显,因此“区分出体验主题1和主题2”有一定的难度;学生已经初步掌握了部分打击乐器以及口风琴的基本方法,不同打击乐器所能表现的乐曲情绪特点,这为其参与音乐实践活动打下了很好的基础;此外,学生从未接触过“无词歌”,需要通过学习加以理解。

整体与部分哲理视角下的《春之歌》分析

整体与部分哲理视角下的《春之歌》分析作者:阳势来源:《教师博览·科研版》2013年第12期[摘要]音乐史上作曲家创作的作品,运用的体裁都与该时期的时代背景紧密结合。

从宏观角度而言,时代背景与音乐作品体现了整体与部分的关系。

而从中观角度而言,音乐体裁与音乐要素也反应了整体与部分的关系。

[关键词]节奏;旋律;和声;织体一切事物都是部分或者是要素构成的整体。

整体不是由诸多部分和要素叠加之和,整体构成的是一种完全不同于部分的东西。

部分的性质是整体赋予的,所以部分在整体中的作用也是不可替代的。

部分是相对独立的部分个体,但是这些个体全都是在整体体系中的个体,即有个性的个体建立在共性整体的基础上。

所以部分和整体的关系非常的复杂,而且整体和部分的作用都是不可取代的。

整体与部分的关系其实就是森林与树木、身体和手的关系。

亚里士多德曾说整体大于部分的总和。

这个似乎神秘而又有着辩证主义的命题反映了历史学家卡莱尔“唯有在整体中,部分才能得到真正的确认”的论证。

下面笔者以门德尔松的钢琴小品《春之歌》为例进行阐述。

一、宏观——背景介绍(一)时代背景政治上,19世纪战争几乎遍布了欧洲所有国家。

法国大革命战争拉开了欧洲革命的序幕,社会结构面临着转型。

贵族特权被取消,资产阶级取得了统治权力,中产阶级崛起,无产阶级不断壮大。

经济上,19世纪科学技术的进步以及城市人口的不断增加使得经济得到飞速的发展。

人类经历了两次工业革命的洗礼,所有的这些科学技术的进步,以及城市人口的增加都为19世纪欧洲经济的发展提供了源源不断的动力。

文化上,面对18世纪启蒙运动追求民主自由思潮的幻灭以及19世纪连绵不断的战争导致19世纪浪漫主义思潮的诞生。

19世纪时一个追求自由和个性的时代,所以文学思潮风起云涌。

(二)作者的成长背景门德尔松于1809年出生于德国汉堡的一个犹太家庭。

祖父是一位伟大的哲学家,父亲是银行家,母亲是具有文化修养和钢琴造诣的教师。

名曲《春之歌》与《SerenadeToSpring》的旋律和节奏

名曲《春之歌》与《SerenadeToSpring》的旋律和节奏第一篇:名曲《春之歌》与《Serenade To Spring》的旋律和节奏名曲《春之歌》与《Serenade To Spring》的旋律和节奏与门德尔松一生共创作了48首无词歌,《A大调无词歌》即《春之歌》是门德尔松《无词歌》中最脍炙人口的一首。

这首乐曲以其流畅动听的旋律,别致而通俗的风格深为人们熟悉和喜爱。

这首乐曲最大的特点就是由众多的装饰音写成。

整首乐曲色彩缤纷、春意盎然,使人产生一种心旷神怡的愉悦心情。

《春之歌》是单一主题的再现单三部曲式,节奏为2/4拍,优雅的小快板,具有带伴奏的独唱曲特点,乐曲如春天里和熙的阳光绚丽多彩。

全曲始终涌动着分解和弦式的小琶音音型,如涓涓溪水、潺潺流过,有规律的和弦脉动,加强了乐曲的流动性,从而活跃了情绪。

其间又隐隐透出一丝淡淡的甜蜜哀愁,被一群群环绕身边的装饰音点缀,更烘托出春天的美好意境和蓬勃生机。

乐曲没有引子,一开始就呈现出主题。

在音乐上没有强烈的矛盾冲突和戏剧性发展变化,在丰富多彩的伴奏音型衬托下,奏出既优美又赋予歌唱性的主旋律。

《Serenade T o Spring》即《春之小夜曲》属于小夜曲形式,小夜曲也是一种音乐体裁,是用于向心爱的人表达情意的歌曲。

该乐曲舒缓柔美,充满了思忆,不经意之间流露出些许的忧愁,令人不得不沉醉于其中,有如月夜般的寂静,有如泉水般的涌现,犹如走进人的心灵的深处,仿佛有失意,仿佛有孤寂与呐喊,在忧愁与思绪中给人以希望与生机,节奏较为简单,采用小夜曲的形式,舒展自由。

第二篇:7.2 节奏与旋律教案7.2 节奏与旋律【教学目标】 1.知识目标:了解自己在不同集体中,扮演不同角色,承担不同责任。

了解集体中的“小群体”存在的利与弊;懂得正确处理集体生活中的矛盾和冲突就是学习过集体生活的过程,也是促进集体和谐发展的过程。

2.能力目标:能够积极面对和正确处理自己所在的不同集体之间的矛盾;学会让自己所在的“小群体”融入大集体中;能够正确区分局部利益和整体利益。

门德尔松《无词歌》曲式特点分析——以《春之歌》为例

《无词歌》这首作 品旋律优美 、感情真挚 ,是 典型的浪漫 主义 的代表作 。时至今 日,门德尔松的 《无词歌》在钢琴作 品中仍有着较 高 的地位。笔者 曾弹奏过 几首 《无词歌》中的作 品,觉得这 些作 品有 故事、有内涵 、旋律优美,所 以一直深入 学习,一探其中的奥秘 。

《无词歌 》的第五集至第八集 (作 品号62、67、85、102)创 作 于 1842年至 1845年间 ,这 时门德尔松的演 出邀请接 连不断 ,莱 比锡 音乐学 院的创办 ,事 业有成 ,又有 一个美满幸福 的家庭 ,门德 尔松 的内心感 到无 比的幸 福与成功 。但 是,从他 的亲人 和身边几位重 要 朋友 的离世 ,他 的内心越来越沉重 ,导致在他 的作 品 中体现 出 了悲 剧性 。不 同的时期 ,作 曲家 的人 生观在发生 改变 ,于是创作 风格也 会 随之 变 化 。

一 门德尔松音乐创作的 时代背景及创作特征 、 l9世纪 的作 曲家们 ,再 也不愿忍受古 典主义的局 限和 压制 ,想

要 冲破 束 缚 , 于 是 在 曲式 结 构 的 创 作 上 , 进 行 了大 胆 的创 新 ,钢 琴 音 乐在这个时 期达 到 了巅峰 。这一时期 的欧洲无论是 文化 领域 、科 技领 域社会意 识、文学艺术 等各个方面都 得到 了空前 的发展 。由于 当时的德 国受 了欧洲启蒙运动 的影响 ,导致 了19世纪 的德 国在艺术 领 域上形成 了一种新 的风格 一一 浪漫主义 风格, 门德 尔松 正是这一 风格 的代表 人之 一。

(二 ) 《无 词歌 》风 格 特 点 他 的 《无词 歌》把器乐与 声乐完美 的结合 ,体现 出了器 乐声乐 化 的特点,也体现 出如歌的旋律性 。作品取材大多来源于生活 、自然 风光等 。流畅优美 的旋律,清新淡雅 ,给听众 以美的享受。结构严谨 规 范 ,织 体 丰 富 ,和 声 简 单 ,作 品清 澈 见底 ,让 人 一 目了 然 ;每 首 乐 曲都有鲜 明的主 题 ,具有标题 性 ,更显示 了浪漫主义音 乐的根本特 征 。他 常 用 无 词歌 代 替 文 字 来表 达 内心 的 情感 ,寄 给 家 人 和朋 友 。 三 、作品 春之歌 》曲式特点分析

《春之歌》分析报告

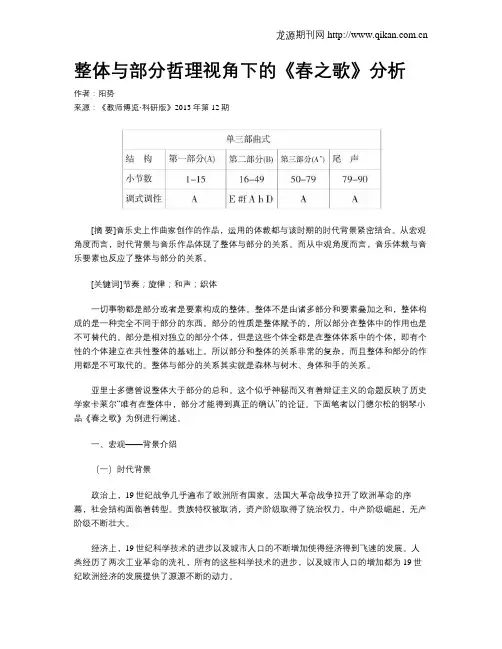

门德尔松《无词歌》(Op.62,no.6)分析报告一、这首作品的整体结构性质是带有展开性中段并综合再现的三段曲式,带有尾声,简单的结构图式如下:二、具体分析如下:1、呈示段(1~15小节)是一个平行不等长的二句式乐段——而且是少见的“前长后短”的结构。

上句(1~8)半终止在主调的V7和弦上,下句(9~15)平行进入,完全终止在主和弦上,在终止上形成带有古典主义特色的属主呼应。

所含的上句可以分成两个平行的分句,第二分句是第一分句的发展;下句重复上句第一分句材料平行进入,改变了第一个分句的最后一个音,形成一个新的动机,构成贯穿,进行发展,阴性终止在主调的主和弦上,形成前八后七的句式结构。

主题材料(1~4)含有三种不同的材料(见例1)①是半音进行;②是跳进与级进的结合;③是分解和弦进行;例1:2、中段(16~35)是个展开性中段,使用了截段发展的方式进行展开,其基本结构到第35小节结束,具体分析如下:第16~19小节是2+2的结构,使用了材料①和材料②进行展开。

材料①先是作倒影展开,保持节奏,改变进行方向;材料②则保持节奏、保持方向,自由模进。

和声配置继续保持在调内进行,但改用了不稳定的转位和弦(第16小节)。

第20~23小节,使用材料③保持进行方式,改变旋律进行展开;第24~27小节是材料①放宽节奏的展开;第28~31小节,是材料②的展开;保持相同的织体、保持抒情的音乐性格、保持较宽广的调性节奏,使得音乐在呈示段的基础上朝着更加舒展的方向发展。

第32~35小节是第28~31小节的变尾重复,完满终止在E大调的主和弦上。

3、连接(36~49)先使用中段结尾的两个音形成动机,通过离调模进进行补充,在第39小节回到E 大调上完满终止(见例2)。

例2:从第40小节开始,使用中段结束的动机进行转调模进,声部加厚,模进步骤增多,经过#f小调、A 大调、b小调、D大调,最后停在A大调的属功能上,为再现作调准备。

4、再现段(50~83小节)综合呈示段与中段派生的新材料综合再现。

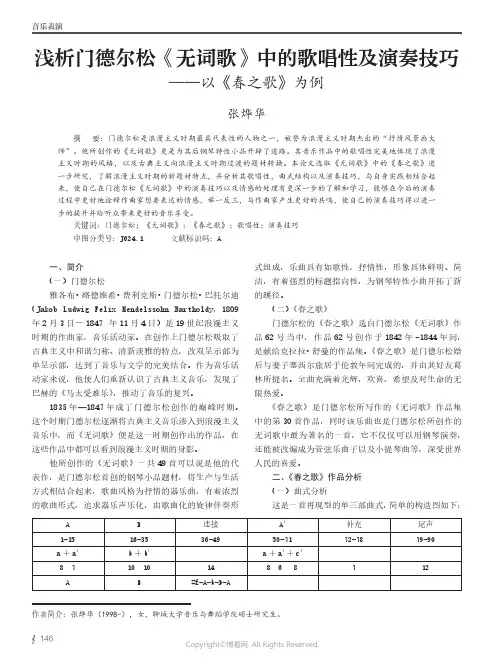

浅析门德尔松《无词歌》中的歌唱性及演奏技巧——以《春之歌》为例

《春之歌》是一首以A大调为主的乐曲,极具歌唱性,该曲子没有引子部分,是一首A,B,A形式再现型单三部曲式。

A段(1-15)小节,是不方正的乐段,两个乐句为平行乐句,乐句的结构为8+7的模式,没有引子,由A大调直接引入旋律。

半音化的音阶引入,直接推动了整个乐曲的发展,整个A段右手旋律比较平稳,通过加入左手的装饰音伴奏,使整个乐曲生动活泼起来,把人们带到春意盎然,生机勃勃的春景当中。

B段(16-35)小节,该乐段是由两个10+10的方整型乐句构成的乐段,乐句二是乐句一的对比形式。

整个B乐段的主题仍然是延续A乐段的主题,并在其基础上进行了发展。

在第28小节处旋律上出现了#D,乐曲由此处开始转调到E大调上,把音乐的发展推向了高潮部分。

连接段(36-49)小节,该乐段起到了一个衔接的作用,通过转调模进的形式继续推动音乐的发展。

在第39小节处升高Ⅶ级音转为#f小调,在第41小节处再次还原VII级音,调式又回到了主调上,再次巩固旋律。

紧接着在第42小节音乐由此再次转向了b小调,随后在下一小节转向同主音大小调D大调上,在第44小节处音乐最终回到A大调上引出A1乐段。

整个连接段充满了调性的转换,丰富了音乐的和声效果,使音乐变得更加丰富多彩。

A1段(50-71)小节,该乐段可划分为3个部分,由8+14+8的不方整乐句构成,a乐句是重复再现A 段a乐句,延续了A乐段的主题特征,而A1的a1乐句是将a乐段进行变化扩充,再现发展,在第64小节处将音乐推向高潮,并在71小节落下春日的帷幕。

补充(72-79)小节,在A1乐段结束后,又加入7小节的间奏部分使音乐的发展进入尾声。

尾声(76-90)小节,音乐旋律在A大调主和弦上利用装饰音进行发展,再次巩固主题,同时结尾采用了大量的跳音形式,使音乐更加的明亮,更加的活泼起来,伴随着音乐的渐弱,春景慢慢在眼前消失,表现出作曲家对春季的怀念之情。

(二)主题旋律这首曲子描写了大地春回,万物复苏的蓬勃景象,巧妙地表现出春风荡漾,莺啼燕语的风景,全曲好似一幅鲜明的春日景象。

《春之歌》分析报告

门德尔松《无词歌》(Op.62, no.6 )分析报告一、这首作品的整体结构性质是带有展开性中段并综合再现的三段曲式,带有尾声,简单的结构图式如下:[A]= A is(a8+a^)+ 捡+ R%+ AJ;a8+a14+ 补]J + Coda8A ---------------- E巳E#f AbDA ----------------------------二、具体分析如下:1、呈示段(1〜15小节)是一个平行不等长的二句式乐段一一而且是少见的“前长后短”的结构。

上句(1~8)半终止在主调的V7和弦上,下句(9~15)平行进入,完全终止在主和弦上,在终止上形成带有古典主义特色的属主呼应。

所含的上句可以分成两个平行的分句,第二分句是第一分句的发展;下句重复上句第一分句材料平行进入,改变了第一个分句的最后一个音,形成一个新的动机,构成贯穿,进行发展,阴性终止在主调的主和弦上,形成前八后七的句式结构。

主题材料(1〜4)含有三种不同的材料(见例1)①是半音进行;②是跳进与级进的结合;③是分解和弦进行;例1:① ② ③2、中段(16〜35)是个展开性中段,使用了截段发展的方式进行展开,其基本结构到第35小节结束,具体分析如下:第16〜19小节是2 + 2的结构,使用了材料①和材料②进行展开。

材料①先是作倒影展开,保持节奏,改变进行方向;材料②则保持节奏、保持方向,自由模进。

和声配置继续保持在调内进行,但改用了不稳定的转位和弦(第16小节)。

第20〜23小节,使用材料③保持进行方式,改变旋律进行展开;第24〜27小节是材料①放宽节奏的展开;第28〜31小节,是材料②的展开;保持相同的织体、保持抒情的音乐性格、保持较宽广的调性节奏,使得音乐在呈示段的基础上朝着更加舒展的方向发展。

第32〜35小节是第28〜31小节的变尾重复,完满终止在E 大调的主和弦上。

3、连接(36〜49)先使用中段结尾的两个音形成动机,通过离调模进进行补充,在第39小节回到E大调上完满终止(见例2)。

门德尔松《春之歌》分析

门德尔松《春之歌》分析

费利克斯门德尔松是18世纪最具有影响力的著名音乐家之一,他运用他卓越的功力和音乐理论创造出众多音乐作品。

其中,最著名的是《春之歌》。

这首歌曲以自然的、鲜明的节奏和旋律塑造了一片生机勃勃的春季景色,表达了春天的活力和温柔。

门德尔松在创作《春之歌》时,他首先从独特的声学理论出发,研究了各种技法,以便将旋律和节奏融合在一起,营造出浪漫的、轻快的气氛。

他还把布鲁内尔的现代声乐理论引入其中,使用扩大和缩小的音乐特征,以及多种多样的技法来描绘春季的色彩和气息。

同时,他还将意大利、法国浪漫音乐的影响引入到作品中,为其蒙上了一层迷人的外衣。

《春之歌》是以舒缓、明朗的旋律和节奏创作而成的一首歌曲,它传达出了春之欢乐的歌曲。

从乐器上来说,它以钢琴为主,配以长号群、小提琴群、巴松管群和柴可夫斯基的精致乐器,突出了音乐的空灵感,也表现出了春日的自由和活力。

此外,门德尔松运用了复调结构来增强旋律的节奏,以唯美的旋律营造出春季柔和的景色,表现出凉风拂面的春之气息。

他还把奥里瓦尔德和贝多芬的抒情理论引入,使用多种铺陈和递进等技巧表现出完美的旋律,以表达春季暖暖的阳光和明媚的色彩。

最后,《春之歌》也极具创造性,运用了复杂的组合技巧,破坏了传统的节奏,强调了抒情性。

它不仅是一首花开满园的春天音乐,还表达了门德尔松对自然充满热爱和对艺术的热情,受到了广大歌迷

的追捧和喜爱。

以上,就是关于《门德尔松《春之歌》分析》的全部内容,《春之歌》是门德尔松以浪漫主义为主题,用当时最先进的理论和技术,创造出的一首艺术音乐,它在古典音乐史上占有重要的地位,其中细腻的旋律、技巧精湛的节奏构成、多彩的乐器组合,都彰显了作者的高超天赋。

1春之歌

《春之歌》【教材分析】《春之歌》选自门德尔松的钢琴独奏曲集《无词歌集》。

乐曲为A大调、2/4拍、用三部曲式写成。

从A段这一清新、流畅的旋律中,我们能体会到那种春意盎然的意境和心旷神怡的感情:B部分是从A 段主题发展而来。

乐曲进入第三段后,前面两个主题再现,经过下行模进,在力度上越来越弱,尾奏中,还加了许多装饰音:最后,乐曲在安详的气氛中结束,这种弱处理手法,给人以余音缭绕的感觉,充满了诗情画意。

本课通过欣赏《春之歌》,了解门德尔松和无词歌。

以感知情绪为先导,通过演奏、哼唱、表演等形式感受《春之歌》歌唱性的旋律,体验音乐作品中的春天美景。

【教学目标】1. 欣赏乐曲《春之歌》,感受乐曲抒情明快的情绪,体验流水般的旋律带来的春天气息,想象春天万物复苏的美好情景。

2.在欣赏乐曲过程中,通过听辨、吹奏主题、哼唱旋律的活动,和伙伴合作、交流讨论,理解乐曲所表达的对春天的热爱。

3.知道无词歌的基本特色和《春之歌》的曲式结构;了解门德尔松以及主要作品。

【重难点】体验《春之歌》的优美抒情的旋律所表达的春天景色,感受春天。

【教学准备】多媒体课件、打击乐曲、音响资料(多种版本的《春之歌》)【教学过程】一、导入(一)、感受春天变化T:同学们,新的一学期开始了,寒假里你们过得愉快吗?S:...T:春天来了,你们感受到大自然都发生了哪些变化?S:...T:嗯,同学们说得很好,观察得都很仔细。

下面我们来看一看春天的变化欣赏图片集——春天的大自然(放多媒体软件)二、欣赏无词歌《春之歌》(一)了解门德尔松和无词歌1.认识无词歌和它的音乐地位。

(二)初听《春之歌》欣赏钢琴版的《春之歌》,以感受情绪为先,对乐曲有初步的感知,先不出示乐曲的标题,通过自己的感受体验给乐曲写上标题。

T:今天我们来欣赏一首乐曲,大家认真听,感受一下乐曲,想象乐曲表现怎样情景?S:聆听乐曲,分小组讨论。

T:听完了这首乐曲大家从中感受到什么样的情景?S:感受到“春天”的情景T:好,大家给这首乐曲取一个什么样的名字呢?S:《春之歌》《春之声》《春天的乐曲》《春天的旋律》。

小学音乐_《春之歌》教学设计学情分析教材分析课后反思

人教版音乐二年级下册《春之歌》教学设计课型:音乐欣赏课教学年级:小学二年级教材简析:本教材选自人民音乐出版社二年级第二学期第一单元“春天来了”。

本单元以赞美春天的中外作品为主线,在听、赏、玩、唱、创的活动中引导学生体验音乐中表现“春”的不同意境和情绪,感受人们对“春”的期盼以及对春天的赞美。

乐曲《春之歌》是一首浪漫主义作曲家门德尔松的标题性抒情钢琴小品,选自门德尔松的钢琴曲集《无词歌》,是该曲集中较著名的一首。

除钢琴独奏外,这首乐曲还被改编成小提琴等器乐独奏以及管弦合奏,它以其无比优美的旋律、圣洁高雅的格调和深邃隽永的意境而深受人们喜爱。

本课设计以欣赏乐曲与师生共同参与各种音乐实践活动为教学手段,引导学生感受乐曲的音乐情绪,想象春天生机勃勃的景象。

教学对象分析:本节课的教学对象是小学二年级学生,二年级学生的性格特点:一个活泼、好动,思维活跃的个体,有一定的学习能力和语言表达能力。

但小学二年级学生的脑功能发育也处于“飞跃”发展的阶段,他们的大脑神经活动的兴奋性水平提高,表现为既爱说又爱动。

他们的注意力不持久,一般只有20-30分钟。

他们的形象思维仍占主导,逻辑思维很不发达,很难理解抽象的概念。

而且对欣赏课有着固有的观念:乏味、无趣。

只有把握学生的心理,由浅入手,运用大量的音频、视频、示范及实践活动,增强他们的听觉、视觉刺激,提高他们的兴趣,发挥他们的自主性,加强他们的参与感,才能让学生在这种氛围中,摒弃固有观念,不再害怕,不再厌烦,轻松聆听乐曲。

教学方法:演示、示范、引导、游戏、评价、激励、对比法等教学目标:知识与技能目标:通过对诗词歌赋、绘画、舞蹈、音乐艺术的鉴赏,使学生学会运用简单艺术表现方法,亲自参与艺术实践和艺术表演。

过程与方法目标:运用聆听感受、模仿想象等方法,在听赏乐曲、模唱旋律、律动表现等多种音乐实践活动中,感受并体验乐曲所表达的情景。

情感态度与价值观:感受多种艺术表现形式——诗词、歌赋、绘画、演奏、舞蹈、制作等去讴歌赞美春天,从中领略艺术的无穷魅力,继而产生热爱大自然、珍惜大自然、讴歌大自然的美好心愿。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

门德尔松《无词歌第30首·春之歌》OP.62,NO.6之曲式分析报告

(总述全曲结构,指明曲式类型)

这是一个引申型(展开型)单三段曲式,进入再现段之前有连接,曲末有尾声。

----------------------------------------------(分述部分内部的论述顺序由于组织语言及行文的需要可作调整)(分述次级结构)

首段是一个8+7结构的并行不等长的减缩型乐段。

(描述这一结构内的调性、和声运用情况)整个乐段调性持续在主调A大调上,和声按照T—S—D—T的模式运动,简洁流畅而富有逻辑性,为典型的呈示型和声手法;(交待下一次级结构的终止式)第一乐句在第8小节处停留在V6 5上作半终止,第二乐句在第14至15小节由K6 4—V7—I形成收拢型的全终止;(对材料进行必要的描述)整个乐段的旋律呈波浪型,富有歌唱性,伴奏织体以八度和声音程加倚音性的上行分解和弦构成,使音乐具有了明快、活跃的形象特征。

(分述次级结构)

中段是一个20小节的不可分句乐段,但从材料的运用来看又可将其分成三个不同的阶段。

(依次交待三个阶段)第一个阶段延续前一乐段的材料是2+2的乐节重复。

第二阶段引用前乐段的材料加以展开,以顶针句法形成了2+2+2+2的四个乐节。

第三个阶段材料接近第一个阶段,前4形成了一次不完满的全终止,后四小节为补充终止部分;(描述这一结构内的调性、和声运用情况)这一乐段从A大调进入,在22小节处转入属调E大调,直至34—35小节由V7—I结束本乐段。

和声上以正格进行为主,较前一乐段省略了下属功能的使用,使整个和声进行显得更为紧凑。

从上述分析可看出这一乐段的对比因素主要体现在调性及材料的展开方面。

(分述次级结构)

连接段是一个从材料上可分为7+7的过渡性段落,前7小节引用前面的材料作动机性的发展,后7小节以十六分音符作类似华彩性的展开从而顺利引出再现段;(描述这一结构内的调性、和声运用情况)整个这一段落从E大调进入,随后在40小节处转入A大调(主调),在和声运用上,重新纳入下属功能组和弦,并频繁的使用了到二级、四级上的离调和弦,使得这一段落的和声富有动力性。

(分述次级结构)

再现段为动力性再现,调性持续在A大调上,较首段在结构上有了扩充,形成了一个8+14小节的并行不等长乐段。

(分述下一次级结构)前一乐句为首段第一乐句的严格再现,在57小节停留在V6 5上作半终止,后一乐句延续前乐句的材料但由于使用了V7/IV—II 的离调阻碍进行及V6 5/V—V2—I6等重属和弦的进行使得音乐获得了内在的动力从而得以扩充。

(分述次级结构)

尾声从材料上来看也可以分成4个阶段.。

第一个阶段6小节,材料来源于连接部分,为动机性的音型。

第二个阶段5小节,材料来源于中段的第3个阶段,材料以八分音符的等分节奏进行为特点。

第3个阶段3小节,材料来源于首段,以十六分音符做歌唱性的律动为特点。

第4阶段4小节,是主和弦的上行分解;(描述调性及和声特点)整个尾声的调性持续在A大调上,第一个阶段配合动机化的旋律音型在和声上运用了较多的重属、副属和弦使得尾声的第一个阶段具有了一定的动力性,但在随后的三个阶段和声上采用了单纯的V7—I的进行使得之前的和声紧张度得以缓解与平和,配合和声的处理,尾声的后三个阶段在旋律上也以下行为主。

从而使得音乐更具有结束感。

整个尾声在材料上有对全曲做“总结归纳”的意味,在和声调性上具有明显的结束感,为典型的收束型写法。

(总述分析要点,得出分析结论)

本曲在材料上具有较为明显的统一性;和声调性上主要以陈述性的和声语汇及近关系的调性展开为主,这与“单三”作为一种较小型的曲式结构其“容量”有限,并不适合做过多的展开与对比是相适应的;结构上在音乐的不同发展阶段作了相应的处理:首段较规整、中段较自由、再现段有扩充,形成了一种逐渐增长、逐渐活跃的形式;织体上贯穿全曲使用了倚音上行分解和弦的形式,使音乐生动活泼。

这与本曲所要描述的主题——《春之歌》——所要表达的那种春天来临,万物复苏、世界一片欣欣向荣的艺术形象是相吻合的。

由于结构上的逐渐活跃,使得“连接”及较为长大的“尾声”的出现变得必然和必要。