常见病中医诊疗规范(20200530122128)

中医科常见疾病诊疗规程

中医科常见疾病诊疗规程

引言

中医是中国传统医学的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的理论体系。

本文档旨在介绍中医科常见疾病的诊疗规程,以帮助医生正确处理患者的病情。

I. 疾病概述

常见中医科疾病包括感冒、咳嗽、发热、消化不良等。

这些疾病在中医理论中有着相应的认识和处理方式。

II. 诊断方法

中医主要使用四诊法(望、闻、问、切)进行疾病诊断。

通过观察患者的面色、舌苔、脉象等,医生可以初步确定疾病的病因和病机。

III. 针灸疗法

针灸是中医科最常用的治疗方法之一。

通过在特定穴位刺激,调整气血运行,从而改善疾病症状。

IV. 中药治疗

中药是中医治疗的重要手段之一。

根据疾病的病因和病机,医生会开方给予患者适当的中药汤剂或颗粒剂。

V. 中医养生

除了治疗疾病,中医也注重养生。

合理的饮食、适当的运动和调节情绪等,有助于增强机体免疫力,预防疾病的发生。

结论

中医科常见疾病诊疗规程涉及到疾病诊断和治疗的方方面面。

医生应根据患者的具体情况,综合运用中医理论和疗法,以达到最佳的治疗效果。

以上是对中医科常见疾病诊疗规程的简要介绍,仅供参考。

具体情况需根据医生的专业判断和实际情况进行处理。

常见病中西医诊疗常规

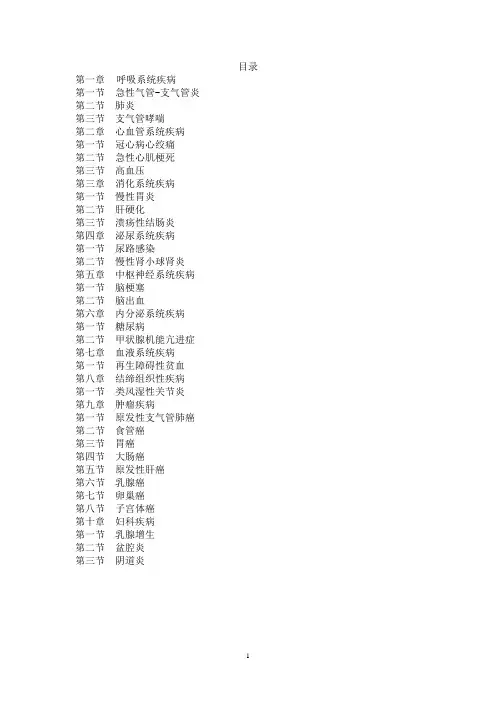

目录第一章呼吸系统疾病第一节急性气管-支气管炎第二节肺炎第三节支气管哮喘第二章心血管系统疾病第一节冠心病心绞痛第二节急性心肌梗死第三节高血压第三章消化系统疾病第一节慢性胃炎第二节肝硬化第三节溃疡性结肠炎第四章泌尿系统疾病第一节尿路感染第二节慢性肾小球肾炎第五章中枢神经系统疾病第一节脑梗塞第二节脑出血第六章内分泌系统疾病第一节糖尿病第二节甲状腺机能亢进症第七章血液系统疾病第一节再生障碍性贫血第八章结缔组织性疾病第一节类风湿性关节炎第九章肿瘤疾病第一节原发性支气管肺癌第二节食管癌第三节胃癌第四节大肠癌第五节原发性肝癌第六节乳腺癌第七节卵巢癌第八节子宫体癌第十章妇科疾病第一节乳腺增生第二节盆腔炎第三节阴道炎第一章呼吸系统疾病第一节急性气管-支气管炎急性气管-支气管炎是由感染、物理、化学刺激或过敏等因素引起的气管-支气管粘膜的急性炎症。

临床上主要症状有咳嗽和咳痰,常见于寒冷季节或气候突变时节。

也可由急性上呼吸道感染迁延而来。

急性气管-支气管炎属中医“暴咳”的范畴。

【诊断依据】1 症状(1)急性起病,常有受凉史。

(2)临床表现往往先有上呼吸道感染的症状,继而咳嗽、咳痰、病程在2个月以下。

2 体征体格检查偶可听到较局限的哮鸣,或支气管干性啰音,少有湿啰音。

3 辅助检查(1)胸部X线检查可见双肺纹理增多。

(2)血常规检查白细胞计数和中性粒细胞可增多。

【治疗】(一)一般治疗(1)注意保暖,休息,多饮水。

(2)保持室内良好通风。

(二)中医治疗1.分证论治1 风寒袭肺[症状]:咳嗽声重,气急,咯痰稀薄色白,常伴咽喉痒,鼻塞,流清涕,头痛,肢体酸楚,恶寒发热,无汗等表证,舌苔薄白,脉浮或浮紧。

[治法]:疏风散寒,宣肺止咳。

[例方]:三拗汤合止嗽散。

2风热犯肺[症状]:咳嗽频剧,气粗或咳声嘎哑,喉燥咽痛,咯痰不爽,痰粘稠,伴鼻流黄涕,口渴头痛,肢楚身热,汗出恶风等表证,舌苔薄黄,脉浮数或浮滑。

[治法]:疏风清热,宣肺止咳。

中医科常见病诊断与治疗规范

中医科常见病诊断与治疗规范

一、前言

中医药是中国传统医学的重要组成部分,具有悠久的历史和丰

富的理论体系。

为了规范中医科的常见病诊断与治疗,提供科学、

安全、有效的医疗服务,本文档总结了中医科常见病的诊断与治疗

规范。

二、常见病的分类

中医科的常见病可以分为内科病、外科病和妇科病等多个类别。

其中,内科病包括感冒、消化不良、高血压等;外科病包括创伤、

骨折、软组织损伤等;妇科病包括月经不调、痛经、妇科炎症等。

三、常见病的诊断流程

对于中医科常见病的诊断,通常采用四诊合参的方法。

即:望诊、闻诊、问诊、切诊。

其中,望诊通过观察患者面色、舌苔等来

判断病情;闻诊通过听取患者的声音、呼吸等来判断病情;问诊通

过询问患者的症状、病史等来判断病情;切诊通过按压患者的经络、脉搏等来判断病情。

四、常见病的治疗方法

中医科常见病的治疗方法主要包括中药治疗、针灸治疗和推拿按摩等。

中药治疗通过选择适当的中药草药来调理患者的身体,达到治疗疾病的目的;针灸治疗通过插入针具刺激穴位来调节患者的气血,从而治疗疾病;推拿按摩通过按摩患者的经络、穴位来促进气血流通,达到治疗疾病的效果。

五、常见病的防治建议

为了预防和治疗中医科的常见病,建议大家注意以下几点:保持良好的生活惯,合理饮食;加强锻炼,增强体质;避免过度劳累和精神紧张;及时就医,不滥用药物。

六、结语

中医科常见病的诊断与治疗规范是保障患者健康的重要基础。

通过本文档中的内容,我们可以更好地了解中医科常见病的诊断与治疗流程,选择适当的治疗方法来帮助患者恢复健康。

常见病中医诊疗规范标准

常见病中医诊疗规范标准a)外感风寒咳嗽:咳嗽声低沉,痰白稠,恶寒发热,头痛身疼,舌苔薄白,脉浮紧或浮缓。

治法:XXX解表,宣肺散寒。

方药:桑菊感冒颗粒。

b)外感风热咳嗽:咳嗽声响,痰黄稠,发热口渴,喉痒咳吐,舌红苔黄,脉浮数。

治法:辛凉解表,宣肺清热。

方药:银翘解毒片。

c)内伤咳嗽:咳嗽声低沉,痰多黏稠,气促喘急,舌质红或暗红,苔黄腻,脉弦数。

治法:滋阴润肺,化痰止咳。

方药:玉屏风散。

临床尚有肺虚咳嗽、痰湿咳嗽等兼证。

其他疗法:1)常用中成药:咳喘平口服液、止咳糖浆等。

2)针灸疗法:可选用足三里、肺俞、大椎等穴位。

调护:咳嗽病程长,治疗时间长,应注意饮食调养,多食清淡易消化的食物,少吃辛辣刺激性食物,避免熬夜、疲劳等不良惯。

预防:1)加强体育锻炼,增强体质,提高抗病能力。

注意保暖避免受凉,避免接触过敏原。

2)多吃有益于肺部健康的食物,如梨、苹果、花生、核桃等。

同时,避免吸烟和二手烟。

转诊指标:对于咳嗽病情严重,伴有呼吸困难、胸痛、咳痰带血等危重症状,应及时转上级医院治疗。

治法:疏肝理气,和胃止痛。

方药:柴胡疏肝散加减。

b)胃阴虚:胃脘隐痛或灼热疼痛,恶心欲呕,口干口渴,便秘或大便干燥,舌质红少苔,脉细数。

治法:滋阴清热,润燥止痛。

方药:六味地黄丸加减。

c)胃热炽盛:胃脘灼热难忍,口干口渴,大便秘结,苔黄腻,脉滑数。

治法:清热泻火,凉血止痛。

方药:龙胆泻肝汤加减。

3、其他疗法a)中药针灸:梁丘针、足三里、内关等穴位。

b)常用中成药:胃痛可用胃复安胶囊、胃炎舒胶囊等。

c)抗酸药:适用于胃酸过多者,如奥美拉唑、雷贝拉唑等。

4、调护a)饮食调理:忌辛辣刺激食物,多食易消化、富含维生素的食物,如糯米、山药、莲藕等。

b)心理调适:避免情绪波动,保持心情愉悦。

c)生活调理:避免过度劳累,保持充足睡眠。

5、预防a)饮食有节制,避免暴饮暴食。

b)避免过度疲劳,注意休息。

c)保持心情愉悦,避免情绪波动。

d)定期体检,及时发现并治疗慢性胃病。

中医科常见病诊疗常规

中医科常见病诊疗常规第一节感冒感冒就是由于感触风邪或时行病毒,引起肺卫功能失调,出现鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身不适等一系列临床表现得一种病证。

其临床表现与西医学所称得急性上呼吸道感染相似。

普通感冒、流行性感冒、咽炎、扁桃体炎、喉炎等均可参考本病辨证论治。

[诊断]1鼻塞流涕,喷嚏,咽喉2 痒或痛,咳嗽。

3 恶寒发热,无汗或少汗,头痛,肢体酸楚。

4 四时皆有,以冬春季节为多见。

5 血白细胞总数正常或偏低,中性粒细胞减少,淋巴细胞相对增多。

6 本病应注意与温病,尤其就是风温早期相鉴别。

[辨证论治]1 风寒证症候:鼻塞声重,喷嚏,流清涕,恶寒发热或发热不甚,无汗,周身酸痛,咳嗽痰白质稀,舌苔薄白,脉浮紧、治法:辛温解表,宣肺散寒。

例方:荆防败毒散。

2风热证症状:发热或高热,微恶风,鼻塞喷嚏,流稠涕,汗出口干,咽喉痛,咳嗽痰稠,舌苔薄黄,脉浮数。

治法:辛凉解表,宣肺清热。

例方:银翘散、3暑湿证症状:发热,汗出热不解,鼻塞流浊涕,头昏重胀痛,身重倦怠,心烦口渴,胸闷欲呕,尿短赤,舌苔黄腻,脉濡数、治法:清暑祛湿解表。

例方:新加香薷饮。

4 表寒里热证症状:发热,恶寒,无汗口渴,鼻塞声重,咽喉痛,咳嗽气急,痰黄粘稠,尿赤便秘,舌苔黄白相兼,脉浮数、治法:解表清里,宣肺疏风。

例方:双解汤、[其她疗法]1 中成药1.1风寒证可口服午时茶、通宣理肺丸、1、2 风热证可口服银翘解毒片,羚翘解毒片,桑菊感冒冲剂。

1。

3感冒兼见脾胃湿困诸症者可用藿香正气丸。

1。

4 时行感冒可口服板蓝根冲剂、2 中药针剂2。

1 风热证、暑湿证及表寒里热证均可用双黄连粉针剂3~6g加入5%葡萄糖注射液250~500ml内静滴,每日1次、2、2 发热重者,可用清开灵注射液40ml加入5%葡萄糖注射液250~500ml内静滴,每日1次、3 外治疗法3。

1大蒜液滴鼻,10%大蒜液每次1滴,每日滴3~5次。

适用于各证型感冒、3、2 拔火罐可取大椎、身柱、大杼、肺俞、风门等穴,每日1次。

中医诊疗技术操作规范

中医诊疗技术操作规范阳江市中医医院目录一、针刺疗法技术 (1)毫针刺法 (2)头针技术操作规范 (3)耳针技术操作规范 (4)腹针疗法操作规范 (5)眼针技术操作规范 (6)手针技术操作规范 (7)腕踝针技术操作规范 (8)三棱针技术操作规范 (13)皮内针技术操作规程 (15)火针疗法技术操作规程 (16)皮肤针法技术操作规范 (19)穴位注射法 (21)埋线疗法操作规范 (22)醒脑开窍针法技术操作规范 (24)靳三针技术操作规范 (27)电针技术操作规范 (38)针刺麻醉疗法 (40)口唇针疗法 (41)浮针疗法 (42)二、灸类疗法技术 (48)直接灸技术操作规范 (49)隔物灸技术操作规范 (50)悬灸技术操作规范 (52)天灸技术操作规范 (53)温针灸技术操作规范 (55)热敏灸技术操作规范 (56)雷火灸技术操作规程 (59)三、刮痧疗法技术 (61)刮痧技术操作规范 (62)撮痧技术操作规范 (63)放痧技术操作规范 (64)四、拔罐疗法技术 (66)留罐技术操作规范 (67)闪罐技术操作规范 (68)走罐技术操作规范 (69)针罐技术操作规范 (70)刺络拔罐疗法技术操作规范 (70)药物拔罐技术操作规范 (72)刮痧拔罐技术操作规范 (73)五、中医微创类技术 (75)六、推拿类疗法技术 (78)小儿推拿技术操作规范 (79)七、敷熨熏浴类疗法技术 (80)穴位贴敷操作规范 (81)冷敷技术操作规范 (83)中药湿敷操作规范 (84)中药熏蒸操作规范 (85)中药保留灌肠操作规范 (86)八、骨伤类疗法技术 (88)理筋技术操作规范 (89)复位技术操作规范 (92)正骨技术操作规范 (94)夹板固定技术操作规范 (95)石膏固定术操作规范 (97)外固定架技术操作规范 (99)牵引技术操作规范 (100)练功康复技术操作规范 (104)九、肛肠类技术 (108)枯痔技术操作规范 (109)挂线疗法操作规范 (111)注射固脱疗法操作规范 (113)十、其他类技术 (115)经穴电疗技术操作规范 (116)经穴磁疗法操作规范 (117)揉抓排乳技术操作规范 (118)脐疗技术操作规范 (119)割治疗法操作规范 (120)一、针刺疗法技术毫针刺法操作规范一、适应症适用范围广泛,包括内、外、妇、儿、骨等科的常见病。

中医科常见病诊疗规范

目录面瘫病〔面神经炎〕诊疗方案 (1)中风病〔脑梗死〕急性期诊疗方案 (4)眩晕〔椎动脉供血缺乏〕诊疗方案 (11)头痛〔偏头痛〕诊疗方案 (17)胃疡〔消化性溃疡〕诊疗方案 (22)胃脘痛〔慢性胃炎〕诊疗方案 (28)吐酸病〔胃食管反流病〕诊疗方案 (33)心悸〔心律失常—室性早搏〕诊疗方案 (37)病毒性心肌炎诊疗方案 (41)消渴病〔2型糖尿病〕诊疗方案 (46)消渴病痹证〔糖尿病周围神经病变〕诊疗方案 (52)消渴病肾病〔糖尿病肾病〕诊疗方案 (58)风温肺热病〔非重症社区获得性肺炎〕诊疗方案 (65)咳嗽〔感冒后咳嗽或感染后咳嗽〕诊疗方案 (70)肺癌诊疗方案 (74)胃癌诊疗方案 (79)乳岩诊疗方案 (83)臁疮〔下肢溃疡〕诊疗方案 (86)乳痈〔急性乳腺炎〕诊疗方案 (90)脱疽病〔肢体闭塞性动脉硬化〕诊疗方案 (95)水火烫伤〔烧伤〕诊疗方案 (100)腰椎间盘突出症诊疗方案 (106)盆腔炎诊疗方案 (113)痛经〔子宫内膜异位症、子宫腺肌病〕诊疗方案 (119)胎动不安〔早期先兆流产〕诊疗方案 (124)小儿肺炎喘嗽〔肺炎〕诊疗方案 (128)小儿哮喘〔支气管哮喘〕诊疗方案 (133)小儿泄泻〔小儿腹泻病〕诊疗方案 (139)项痹〔颈椎病〕诊疗方案 (145)中风后遗症诊疗方案 (150)暴聋〔突发性聋〕诊疗方案 (156)鼻鼽〔变应性鼻炎〕诊疗方案 (161)慢喉痹〔慢性咽炎〕诊疗方案 (165)白疕〔寻常性银屑病〕诊疗方案 (169)粉刺〔寻常性痤疮〕诊疗方案 (240)蛇串疮〔带状疱疹〕诊疗方案 (174)外感发热〔上呼吸道感染〕诊疗方案 (178)眩晕〔椎动脉供血缺乏〕诊疗方案 (182)面瘫病〔面神经炎〕诊疗方案一、概述:分为周围性和中枢性面瘫,其中周围性面瘫发病率最高,多由受风受寒或某些病毒侵犯神经系统引起,最终造成的面神经功能丧失。

发生病变的一侧面部表情动作减弱或消失,口歪眼斜、口角下垂,口角流涎,眼角扩大,闭眼不能、流泪,不能皱眉﹑露牙齿,耳后疼痛,耳鸣等。

中医科常见病诊疗规范

中医科常见病诊疗规范篇一:中医科常见病诊疗常规中医科常见病诊疗常规第一节感冒感冒是由于感触风邪或时行病毒,引起肺卫功能失调,出现鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身不适等一系列临床表现的一种病证。

其临床表现与西医学所称的急性上呼吸道感染相似。

普通感冒、流行性感冒、咽炎、扁桃体炎、喉炎等均可参考本病辨证论治。

[诊断]1 鼻塞流涕,喷嚏,咽喉2 痒或痛,咳嗽。

3 恶寒发热,无汗或少汗,头痛,肢体酸楚。

4 四时皆有,以冬春季节为多见。

5 血白细胞总数正常或偏低,中性粒细胞减少,淋巴细胞相对增多。

6 本病应注意与温病,尤其是风温早期相鉴别。

[辨证论治]1 风寒证症候:鼻塞声重,喷嚏,流清涕,恶寒发热或发热不甚,无汗,周身酸痛,咳嗽痰白质稀,舌苔薄白,脉浮紧。

治法:辛温解表,宣肺散寒。

例方:荆防败毒散。

2 风热证症状:发热或高热,微恶风,鼻塞喷嚏,流稠涕,汗出口干,咽喉痛,咳嗽痰稠,舌苔薄黄,脉浮数。

治法:辛凉解表,宣肺清热。

例方:银翘散。

3 暑湿证症状:发热,汗出热不解,鼻塞流浊涕,头昏重胀痛,身重倦怠,心烦口渴,胸闷欲呕,尿短赤,舌苔黄腻,脉濡数。

治法:清暑祛湿解表。

例方:新加香薷饮。

4 表寒里热证症状:发热,恶寒,无汗口渴,鼻塞声重,咽喉痛,咳嗽气急,痰黄粘稠,尿赤便秘,舌苔黄白相兼,脉浮数。

治法:解表清里,宣肺疏风。

例方:双解汤。

[其他疗法]1 中成药1.1 风寒证可口服午时茶、通宣理肺丸。

1.2 风热证可口服银翘解毒片,羚翘解毒片,桑菊感冒冲剂。

1.3 感冒兼见脾胃湿困诸症者可用藿香正气丸。

1.4 时行感冒可口服板蓝根冲剂。

2 中药针剂2.1 风热证、暑湿证及表寒里热证均可用双黄连粉针剂3~6g加入5%葡萄糖注射液250~500ml内静滴,每日1次。

2.2 发热重者,可用清开灵注射液40ml加入5%葡萄糖注射液250~500ml内静滴,每日1次。

3 外治疗法3.1大蒜液滴鼻,10%大蒜液每次1滴,每日滴3~5次。

常见病和重点病种、优势病种中医诊疗规范

重点专科肾脏科常见病和重点病种、优势病种中医诊疗规范慢性肾炎原发性慢性肾小球肾炎,简称“慢性肾炎”。

多见于成人,其临床表现主要是长期持续性尿检异常,有蛋白尿、血尿,可有高血压,程度轻重不一,浮肿,有的患者可呈缓慢进行性肾功能损害,最终发生终末期肾衰。

可见于腰痛、水肿等病。

1 诊断依据1.1 起病缓慢,或有急性肾炎史,病情迁延反复。

1.2 有不同程度的蛋白尿、血尿、水肿和高血压等表现,病久常有肾功能减退。

1.3 病程中可因上呼吸道感染等原因诱发急性发作,呈类似急性肾炎表现。

1.4 肾穿刺病理学检查可证实各种类型慢性肾炎。

2 辨证施治2.1 肺肾气虚,水湿内停证:面浮肢肿,少气乏力,腰膝酸软易感冒。

舌淡边有齿痕,舌苔滑润,脉细弱。

治宜益气固表,化湿利水,方如玉屏风散合防己黄芪汤加减。

防风10g 黄芪60g 白术10g 防己10g 甘草6g。

2.2 气血两虚,瘀血内阻证:面色少华或面色晦暗,少气乏力。

咽干燥,大便干结。

舌紫暗,舌苔薄而干,脉细数或细涩。

治宜益气养血,活血化瘀,方如参芪地黄汤合泽兰汤加减。

党参15g 黄芪50g 生地10g 丹皮丹参泽泻泽兰益母草怀牛膝各10g。

2.3 肝肾阴虚,湿热留恋证:眩晕,耳鸣,目干涩或视物模糊,口干咽燥,腰脊酸楚,小便黄赤,大便干结。

舌质红,舌苔黄腻,脉弦细带数。

治宜滋补肝肾,清利湿热,方如知柏地黄丸合三妙丸加减。

知母黄柏生地丹皮泽泻山药山萸肉各10g 苡仁30g 怀牛膝15g。

2.4脾肾阳虚,水湿泛滥证:畏寒肢冷,浮肿明显,纳呆,便溏,腰酸腿软。

舌淡胖,脉沉细。

治宜益肾健脾,温阳利水,方如济生肾气丸加减。

制附子肉桂各6g 生地丹皮泽泻山药山萸肉茯苓各10g。

又如肾炎灵合剂(高邮市中医医院协定处方):红参10g 冬虫夏草3g 黄芪10g 白术12g 生熟地各12g 怀山药15g 山萸肉12g 枸杞12g 菟丝子10g 仙灵脾10g 丹参10g等。

3 其他疗法3.2.1 中成药:脾肾阳虚,水湿泛滥证可选用温阳利水类中成药。

常用中医临床诊断治疗操作规范标准

常用中医临床诊断治疗操作规范标准

引言

本文档旨在为中医临床诊断治疗操作提供标准规范,以确保医

务人员在临床实践中能够准确、安全地进行中医诊断和治疗。

本文

档总结了常用的中医临床操作规范,供医务人员参考和遵循。

诊断操作规范

1. 完善病史询问:医务人员应详细询问患者的病史,包括疾病

的发病过程、症状变化等情况。

2. 望诊规范:医务人员应仔细观察患者的面色、目光、舌苔、

舌质等,判断患者的健康状况。

3. 闻诊规范:医务人员应听取患者的呼吸声、咳嗽声等,以获

取更详细的病情信息。

4. 问诊规范:医务人员应针对患者的症状进行有针对性的询问,以确定病情和治疗方案。

治疗操作规范

1. 中药处方规范:医务人员应根据患者的病情、体质等因素,

合理选择中药组方,并确保草药的质量和安全性。

2. 针灸操作规范:医务人员应掌握良好的针灸技术,遵循无菌操作规范,确保针灸过程的安全性和有效性。

3. 推拿操作规范:医务人员应在理疗前进行全面的体格检查,遵循推拿的操作规范,确保疗效的达到预期。

4. 气功调理规范:医务人员应根据患者的具体情况,指导患者进行适当的气功调理,并注意患者的身体反应。

结论

本文档总结了常用的中医临床诊断治疗操作规范标准,旨在提供参考和指导,以确保中医的临床操作安全、准确。

医务人员在实践中应遵循本文档的规范,为患者提供更好的医疗服务。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

.

细数

治法:滋阴益胃,和中止痛。

方药:一贯煎合芍药甘草汤。

g) 脾胃虚寒:胃痛绵绵,空腹为细。

治法:温中健俾,和胃止痛。 方药:黄芪健中汤加味。

调护: (1) 如胃痛持续不已,疼痛较剧烈,应卧床休息,缓解后始可下床活动。

炎症、溃疡等病变。 d) 大便或呕吐物隐血试验强阳性者,提示并发消化道出血。 e) B 超、肝功能、胆道 X 线造影有助于鉴别诊断。 2、 证候分类 a) 肝胃气滞:胃脘痞胀疼痛或攻窜胁背,嗳气频作,苔薄白,脉弦。

治法:舒肝理气,和胃止痛。 方药:柴胡疏肝散。 b) 寒邪犯胃:胃脘冷痛暴作,呕吐清水痰涎,畏寒喜暧,口不渴。苔白,脉弦紧。 治法:温胃散寒,理气止痛。 方药:良附丸加味。 c) 胃热炽盛: 胃痛急迫或痞满胀痛, 嘈杂吐酸, 心烦, 口苦或粘。 舌质红, 苔黄或腻, 脉数 治法:疏肝理气,泻热和胃。 方药:化肝煎合左金丸加减。 d) 食滞胃肠:胃脘胀痛,嗳腐吞吐酸或呕吐不消化食物,吐后痛绶。苔厚腻,脉滑或 实。 治法:消食导滞,和胃止痛。 方药:保和丸。 e) 瘀阻胃络: 胃痛较剧, 痛如针刺或刀割, 痛有定处, 拒按, 或大便色黑。 舌持紫暗, 脉涩。 治法:活血化瘀,和胃止痛。 方药:失笑散合丹参饮。 f) 胃阴亏虚:胃痛隐作,灼热不适,嘈杂似饥,食少口干,大便干燥。舌红少津,脉

2、 证候分类

a) 风寒束表:恶寒、发热、无汗、头痛身疼,鼻塞流涕,喷嚏。舌苔薄白,脉浮紧或 浮缓。

治法:辛温解表,宣肺散寒

方药:荆防败毒散。

b) 风热犯表:发热、恶风、头胀痛,鼻塞流黄涕,烟痛咽红,咳嗽,舌边尖红,苔白 或微黄,脉浮数。

治法:辛凉解表,宣肺清热

方药:银翘散

c) 暑湿袭表: 见于夏季, 头昏胀重, 鼻塞流涕, 恶寒发热, 或热势不扬, 无汗或少汗, 胸闷泛恶。舌苔黄腻,脉濡数。

治法:疏风散寒,宣肺止咳 方药:三拗汤合止嗽散。 b) 风热犯肺:咳嗽气粗,咯痰粘白或黄,咽痛或咳声嘶哑,或有发热,微恶风寒,口 微渴。舌尖红,苔薄白或黄,脉浮数。 治法:疏风清热,宣肺止咳 方药:桑菊饮。 c) 燥邪伤肺: 干咳少痰, 咯痰不爽, 鼻咽干燥, 口干。 舌尖红, 苔薄黄少津, 脉细数。 治法:疏风清肺,润燥止咳 方药:桑杏汤。 d) 痰热壅肺:咳嗽气粗,痰多稠黄,烦热口干。舌质红,苔黄腻,脉滑数。 治法:清热肃肺,豁痰止咳。 方药:清金化痰汤。 e) 痰湿蕴肺:咳声重浊,痰多色白,晨起为甚,胸闷脘痞,纳少。舌苔白腻,脉滑。 治法:燥湿化痰,理气止咳。 方药:二陈汤合三子养亲汤。 f) 肺阴亏虚:咳久痰少,咯淡不爽,痰粘或夹血丝,咽干口燥,手足心热。舌红,少 苔,脉细数。 治法:滋阴润肺,化痰止咳。 方药:沙参麦冬汤 其他疗法: 中药针剂:鱼腥草注射液 100ml ,静脉点滴, 1 日 1~2 次。 常用中成药:风寒咳嗽可用杏苏止咳糖浆

三、 胃脘痛的诊疗常规

胃脘痛系因胃气郁滞, 气血不畅所致。 临床以上腹部近心窝处经常发生疼痛为主症。 多 见于胃、十二指肠炎、溃疡、痉挛等疾病。 1、 诊断依据

a) 胃脘部疼痛,常伴痞闷或胀满、嗳气、泛酸、嘈杂、恶心呕吐等症。 b) 发病常与情志不畅、饮食不节、劳累、受寒等因素有关。 c) 上消化道钡餐 X 线检查、纤维胃镜及组织病理活检等,可见胃、十二指脾性粘膜

风热咳嗽可用急支糖浆 痰热咳嗽可用麻甘口服液 痰湿咳嗽可用桂龙咳喘宁胶囊 抗生素:血象提示有明显感染征象时可考虑使用。

.

.

调护: 咳嗽患者应忌食辛燥香辣、 肥腻及过于寒凉之品。 内伤咳嗽, 应积极针对原发病因进行 治疗及护理。 预防: ( 1) 注意气候变化,做好防寒保暖,避免受凉 ( 2) 适当参加体育锻炼,以增强体质,提高抗病能力 ( 3) 体虚易感冒者,可服玉屏风散之类方药以益气固表 ( 4) 平时应注意改善环境卫生,消除烟尘和有害废气的危害 转诊指标: 内伤咳嗽的肺阴亏虚型,要注意是否为肺结核活动期,应到专科医院确诊。

可过饥过饱,宜多饮水。

预防: ( 1) 加强体育锻炼,增强体质,提高抗病能力。注意防寒避暑,及时增减衣物。感冒流

( 2)

行期间,避免或少去公共场所。 感冒的药物预防很重要也很有效。冬春季多用紫苏、荆芥、贯众;夏季多用藿香、 佩兰、 荷叶; 时邪疫毒流行期间, 多用板蓝根、 大青叶等。 另外, 常用的食品如葱、 姜、大蒜、食醋等也有预防作用。

转诊指标

.

.

对于体质素差、治疗不当或感邪较重者,表邪入里化热,邪陷心包,出现高热神昏,呼吸急 促等危重证候者,应及时转上级医院治疗。

二、 咳嗽的诊疗常规

咳嗽是因邪客肺系,肺失宣肃,肺气不清所致,以咳嗽、咯痰为主要症状的病症。多见 于急、慢性支气管炎。 1、 诊断依据

a) 咳逆有声,或伴咽痒咳痰。 b) 外感咳嗽,起病急,可伴有寒热等表证。 c) 内伤咳嗽,每因外感反复发作,病程较长,可咳而伴喘。 d) 急性期查血白细胞总数和中性粒细胞增高。 e) 两肺听诊可闻及呼吸音增粗,或伴散在干湿性罗音。 f) 肺部 X 线摄片检查,正常或肺纹理增粗。 2、 证候分类 a) 风寒袭肺: 咳嗽声重, 咯痰稀薄色白, 恶寒, 或有发热, 无汗。 舌苔薄白, 脉浮紧。

.

常见病中医诊疗规范

一、 感冒的诊疗常规

感冒病系外感风邪,客于肺卫,以鼻塞、流涕、咳嗽、恶寒、发热、头身疼痛为主要临 床表现。

1、 诊断依据

a) 鼻塞流涕、喷嚏、咽痒或痛,咳嗽。

b) 恶寒发热,无汗或少汗,头痛,肢体酸楚。

c) 四时皆有,以冬春季节为多见。

d) 血白细胞总数正常或偏低,中性粒细胞减少,淋巴细胞相对增多。

治法:清暑祛湿解表

方药:新加香薷饮

临床尚有体虚感冒,以及挟湿、挟滞等兼证。

其他疗法:

(1)常用中成药 风寒感冒:风寒感冒颗粒或桑姜感冒片

( 2)艾灸法

风热感冒:银翘解毒片或感冒清 用艾条温和灸足三里穴

调护:

本类方剂多为辛散轻宣之品,不宜久煎,以免药性挥发,降低疗效。对于风寒感冒, 应温热服,服后避风覆被取汗,并服热汤或热粥以助药力。服药期间,饮食以清淡为宜,不