宋明理学(第一轮)

历史(全国)一轮复习教师配套文稿:专题十二第讲宋明理学

第37讲宋明理学理学的创立___________________________________________________ 1.背景(1)儒学的困境:魏晋时期佛、道两教广泛传播冲击着儒学地位。

(2)唐中后期,韩愈率先提出复兴儒学的主张,提出儒家的“道统”思想;李翱提出从“性命之源”的高度理解孔子之道.(3)北宋时期:士大夫们在相对宽松的文化政策鼓励下,掀起儒学复兴运动.2.概念:将儒家的忠、孝、节、义提升到“天理”的高度,形成一整套囊括天人关系的严密思想体系,又称新儒学。

3.代表(1)周敦颐:把人与天地万物的本原合而为一,从而为“理”生万物的理论提供了依据。

(2)周敦颐和邵雍:率先运用系统的思辨,自觉地将宇宙的自然结构与人的精神结构融合起来,寻找其统一的本原,为理学的建立开辟了道路。

(3)张载:开创“气学”一派,严格区分了天、道、性、心等概念.(4)程颢、程颐:确定了理学的最高范畴“天理”,其核心是“仁”。

朱熹的学说与理学的成熟_________________________________1.朱熹的理学体系(1)理气论:理先于气,理比气更根本。

(2)修养论:强调日积月累和循序渐进,即“慎思明辨,格物致知”;强调“仁”是一切道德价值的终极源泉;强调要有社会责任感。

(3)政治理论:道的价值内涵是“三纲五常”;干预政治的关键是“正君心”。

2.朱熹地位及影响(1)注解《四书》,使之成为理学的主要经典。

(2)作为一代儒学宗师,他的思想作为官方正统儒学,对维护专制主义政治制度起了重要作用。

陆王心学与理学的发展_______________________________1.概况2.地位:心学的出现【易错易混】三教合一佛教思想的相互融合、相互借鉴,但是,并没有融合成一种思想流派。

三教合一开始出现于隋朝。

【数字助记】“一、一、二”归纳宋明理学【辨析比较】陆王心学与程朱理学的区别从哲学观上看,程朱理学坚持“性即理"的根本观念,建立起一套以“理"为本体、以“穷理尽性”为方法的理学体系,属客观唯心主义;陆王心学则坚持“心即理”的根本观念,建立了一套以“心"(道德仁心)或“良知”为本体、以“发明本心”或“致良知"为方法的心学体系,属主观唯心主义。

课件7:第3课 宋明理学

心学,又称“良知之学”,是理学的一个流派。它与程朱 理学不同的是,陆王心禅学茶主一味张道以在其人中“心”为宇宙的本体 (程朱理学以“道”或“理”为宇宙的本体),这一体系 强调自心,主张修生养性,返身而诚,认为在顺境或逆境 下也不能动摇。南宋陆九渊成为心学的创始人。陆九渊强 调人的主观意志方面的思想,以心即人的主观性作为哲学 的核心,明代王阳明继承并发展了这一学说,成为集心学

不同点: (1)对世界本原的具体认识不同: 程朱理学认为世界的本禅茶原一味是道外在在其中的“理”,陆王心学 认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。 (2)把握“理”的途径不同: 程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握 “理”,陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反 省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤。

禅茶一味 道在其中

之大成者,因而又称“陆王心学”。

讨论:程朱理学和陆王心学有什么相同点和不同点?

共同点: (1)内容:都是儒学的表禅现茶一形味式道在,其都中 继承了孔“仁”“礼” 的思想,都认为世界本原是“理”。 (2)影响: a.都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的 自然欲求; b.理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使 命,对塑造中华民族的禅性茶格一味都道起在其了中积极影响。

禅茶一味 道在其中

少数民族接受儒家思想

2.隋唐时期的儒学: 正统地位开始受到挑战 隋朝儒学家提出“三教禅合茶一归味儒道”在其(中“三教合一”)主张

尊道 唐朝实行三教并行政策 礼佛

崇儒 儒学家的努力:韩愈提出复兴儒学

禅茶一味 道在其中

佛教盛行 a.统治者支持和扶持。禅茶一味 道在其中

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教。

二、程朱理学 1.什么是理学? 含义:所谓“程朱理学禅”茶,一味指道两在其宋中时期所呈现出来的儒学。 广义的理学,泛指以讨论天道问题为中心的整个哲学思潮, 包括各种不同的学派。 狭义的理学,专指程颢、程颐、朱熹为代表的,以“理” 为最高范畴的学说,称为“程朱理学”。 理学是北宋政治、社会、经济发展的理论表现,是中国古

宋明理学学案一、三教合一(一)儒学独尊地位的动摇汉朝,是儒学

宋明理学学案一、三教合一(一)儒学独尊地位的动摇汉朝,是儒学获得“独尊”地位的时代。

同时,也是佛教传入,道教形成的时代。

到了魏晋南北朝时期,佛教、道教迅速传播,争取了许多社会信徒,儒学的发展出现了危机。

★阅读提示注意仔细阅读教材第一段小字,认识佛教、道教迅速传播原因,了解当时佛、道兴盛的表现,加深对教材正文‚儒学的发展出现了危机‛这一结论的理解。

(二)“三教合一”形势的出现儒、佛、道三家彼此之间在反复辩驳的过程中互相吸纳与渗透,到唐宋时期,调和之风尤其兴盛。

“三教合一”的潮流弥漫到社会生活各个领域。

★热点链接儒、佛、道三家的相互影响和融合情况:魏晋时,儒家的政治伦理思想和道家哲学思想结合在一起,形成了一种不同于先秦西汉的新道家学说即玄学。

玄学以精神性的‚无‛,作为思想体系的核心,强调‚以无为本‛。

体现在政治上,便主张‚无为‛,认为统治者要无为而治,老百姓也要无为而处。

从‚无为‛出发,为维护封建的纲常名教进行辩解,认为‚名教即自然‛,封建的尊卑、上下关系合乎自然,生而固有,不能否定。

晋朝人葛洪是最早把道教理论和儒家思想结合起来的人,他把神仙信仰与儒家思想捏合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本,否则,虽勤于修炼,也不能成仙。

佛教也逐步走上了中国化的道路。

佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。

特别是调整了与儒学的关系。

许多佛教徒竭力调和佛、儒两家,‚内(儒)外(佛)兼修‛,解释戒杀为仁,戒盗为义。

儒家注重用世,具有强烈的入世精神。

佛教则解释为出家不是不问世俗事,而是降魔,统一了出家和入世的关系★要点点拨儒、佛、道三家思想都有自己的优势所在,同时也有着自己的不足之处。

在反复辩驳的过程中,它们逐步认可了对方的可取之处,并加以吸收利用,随之形成了‚三教合一‛的潮流。

大大丰富了中国文化的内涵,推动了文化的发展。

(三)儒学对“三教合一”的回应为了重兴儒学,回答“三教合一”氛围下人们在世界观等方面提出的问题,唐宋儒家学者不断进行思考和探索。

第3课 宋明理学

凸显人性的庄严。

消 三纲五常维系封建专制,

极 影

压抑、扼杀自然欲求,

响

阻碍中国社会历史进步。

2.影响:

(1)积极:注重气节、道德;强调人的社会责任 和历史使命;重视主观意志力量;讲求以理统情、 自我节制、发奋立志;对塑造中华民族的性格都起 了积极影响。

(2)消极:维护专制统治,扼杀人的自然欲求。

①尊卑等级观念;

材料 凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所

固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知

在格物。

——《二程遗书语录》

12

(2)南宋:

朱 子 高

于 孔 子

。

眼 珠 子 , 鼻 孔 子 ,

后 生 长

于 先 生

。

眉 先 生 , 胡 后 生 ,

理学的集大成者是南宋朱熹。

材料一 未有天地之先,毕竟也只是理,有此理, 便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物, 都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

材料四 上而无极太极,下而至于一草、一木、 一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一 书道理;一事不穷,则阙了一事道理;一物不 格,则阙了一物道理。须着逐一件与它理会过。

— — 摘自《朱子语类》

③认识论:格物致知(目的在于明道德之善)

4.影响:

(1)维护了封建专制统治,南宋以后成为官方 积 哲学; 极 (2)《四书章句集注》成为后世科举考试的重要

(2)王阳明(1472—1528), 名守仁,号阳明先生,浙江余 姚人,是我国古代有名的哲学 家、教育家、政治家和军事家。

①思想主张: “心即理”(心外无物、 心外无理);“致良知”;“知行合一”。

②原因:明超朝社会动荡不安,阶级矛 盾尖锐,封建专制统治陷入危机,只有 通过整治人心,才能挽救统治。

2021高考岳麓版历史一轮复习讲义: 第11单元 第24讲 宋明理学和明清之际的进步思潮

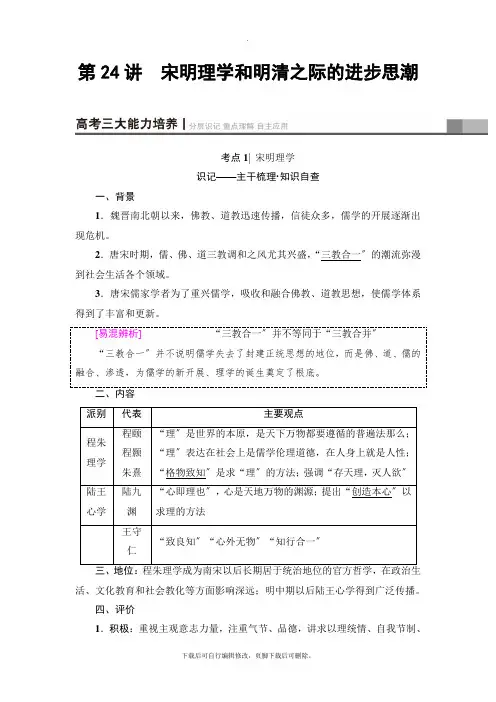

第24讲宋明理学和明清之际的进步思潮考点1| 宋明理学识记——主干梳理·知识自查一、背景1.魏晋南北朝以来,佛教、道教迅速传播,信徒众多,儒学的开展逐渐出现危机。

2.唐宋时期,儒、佛、道三教调和之风尤其兴盛,“三教合一〞的潮流弥漫到社会生活各个领域。

3.唐宋儒家学者为了重兴儒学,吸收和融合佛教、道教思想,使儒学体系得到了丰富和更新。

[易混辨析]“三教合一〞并不等同于“三教合并〞“三教合一〞并不说明儒学失去了封建正统思想的地位,而是佛、道、儒的融合、渗透,为儒学的新开展、理学的诞生奠定了根底。

二、内容派别代表主要观点程朱理学程颐程颢朱熹“理〞是世界的本原,是天下万物都要遵循的普遍法那么;“理〞表达在社会上是儒学伦理道德,在人身上就是人性;“格物致知〞是求“理〞的方法;强调“存天理,灭人欲〞陆王心学陆九渊“心即理也〞,心是天地万物的渊源;提出“创造本心〞以求理的方法王守仁“致良知〞“心外无物〞“知行合一〞活、文化教育和社会教化等方面影响深远;明中期以后陆王心学得到广泛传播。

四、评价1.积极:重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,凸显了人性的庄严。

2.消极:用三纲五常维系专制统治,压抑、扼杀了人们的自然欲求,产生了消极影响。

理解——史料研习·史论归纳宋明理学史料一未有天地之先,毕竟是先有此理……①宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性……天理流行,触处皆是;②暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理……③天理,只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。

——?朱子语类?史料二王阳明进一步开展、完善了陆九渊的心学体系,与程朱理学形成分庭抗礼之势……王阳明继承了陆九渊“创造本心〞的思想,④主张从“本心〞入手去认识圣贤之心,以自己的内心为最高权威,反对用先验观念强制管辖心灵,表达出一定的平等和叛逆萌芽。

高考历史第一轮复习课后随堂检测47(课时作业36_宋明理学)

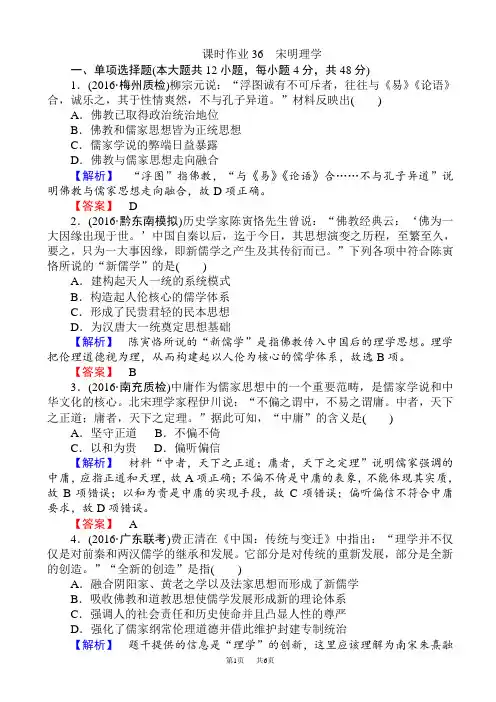

课时作业36宋明理学一、单项选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2016·梅州质检)柳宗元说:“浮图诚有不可斥者,往往与《易》《论语》合,诚乐之,其于性情爽然,不与孔子异道。

”材料反映出() A.佛教已取得政治统治地位B.佛教和儒家思想皆为正统思想C.儒家学说的弊端日益暴露D.佛教与儒家思想走向融合【解析】“浮图”指佛教,“与《易》《论语》合……不与孔子异道”说明佛教与儒家思想走向融合,故D项正确。

【答案】 D2.(2016·黔东南模拟)历史学家陈寅恪先生曾说:“佛教经典云:‘佛为一大因缘出现于世。

’中国自秦以后,迄于今日,其思想演变之历程,至繁至久,要之,只为一大事因缘,即新儒学之产生及其传衍而已。

”下列各项中符合陈寅恪所说的“新儒学”的是()A.建构起天人一统的系统模式B.构造起人伦核心的儒学体系C.形成了民贵君轻的民本思想D.为汉唐大一统奠定思想基础【解析】陈寅恪所说的“新儒学”是指佛教传入中国后的理学思想。

理学把伦理道德视为理,从而构建起以人伦为核心的儒学体系,故选B项。

【答案】 B3.(2016·南充质检)中庸作为儒家思想中的一个重要范畴,是儒家学说和中华文化的核心。

北宋理学家程伊川说:“不偏之谓中,不易之谓庸。

中者,天下之正道;庸者,天下之定理。

”据此可知,“中庸”的含义是() A.坚守正道B.不偏不倚C.以和为贵D.偏听偏信【解析】材料“中者,天下之正道;庸者,天下之定理”说明儒家强调的中庸,应指正道和天理,故A项正确;不偏不倚是中庸的表象,不能体现其实质,故B项错误;以和为贵是中庸的实现手段,故C项错误;偏听偏信不符合中庸要求,故D项错误。

【答案】 A4.(2016·广东联考)费正清在《中国:传统与变迁》中指出:“理学并不仅仅是对前秦和两汉儒学的继承和发展。

它部分是对传统的重新发展,部分是全新的创造。

”“全新的创造”是指()A.融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成了新儒学B.吸收佛教和道教思想使儒学发展形成新的理论体系C.强调人的社会责任和历史使命并且凸显人性的尊严D.强化了儒家纲常伦理道德并借此维护封建专制统治【解析】题干提供的信息是“理学”的创新,这里应该理解为南宋朱熹融合了儒家思想以外的思想;A项是西汉时期董仲舒的新儒学,排除;C项理学的作用也是儒家思想的共同作用,排除;D项并未说明理学的创新,故排除。

高三一轮复习第1讲第4课宋明理学

材料四 “所谓天理,复是何物?仁、义、 礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、 夫妇、朋友岂不是天理?〞

“天理存那么人欲亡,人欲胜那么天理 灭〞。学习和修养的目的就是“遏人欲而 存天理〞。

理学的道德观: 存天理,灭人欲

天理:即封建伦理道德和等级秩序

[精析] 此题考察宋代理学。题干中理学家周敦颐认为, 天地以“生〞为道,“生〞是宇宙的根本规律,“生〞 就是“仁〞,故阐释的是“仁〞与万物生成的关系。 答案选A项。

考向 此题准确理解材料信息——“仁〞生天地 阴阳。

预测 宋明理学的考察,主要集中在“三教合一〞“程 朱理学〞“陆王心学〞。“三教合一〞主要从三教相互吸纳、 糅合的角度考察,说明中国古代文化的开放性和包容性; “宋明理学〞一是侧重对程朱理学和陆王心学的思想主张的 考察,二是侧重考察理学对中华民族人格品德的塑造作用的 考察。

影响

都有助于维护专制统治,扼杀人的自然欲 求;都强调人的社会责任和历史使命,对 塑造中华民族性格起了积极作用。

问题探究:结合材料和所 学知识,我们应该怎样对待宋 明理学?

“先天下之忧而忧,后天 下之乐而乐〞。

——范仲淹

“为天地立心,为生民立 命,为往圣继绝学,为 万世开太平。〞

----张载

“天下兴亡,匹夫有责〞。

知识

观,挽救衰退

的城邦制。

4、中外思想家在人的价值(人与万物自然界)问题上的比较:

荀子

提出“制天命而用之”的人定胜天的思想

老子

万物的本原是“道”,一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡 欲,社会动荡根源在于人们的行为违背了自然.提出“无为而治 ”

庄子

“不以心损道,不以人助天”

【人教版】2020高考历史一轮复习_课时规范练33_宋明理学_含答案

课时规范练33 宋明理学一、选择题1.(2018北京海淀期中,13)732年,官修的礼仪巨著《大唐开元礼》颁行,舍弃了自魏晋南北朝以来盛行,并为皇室和国家所采用的道教和佛教礼仪。

对此理解正确的是( )A.“三教合一”局面的出现B.理学对朝廷影响日益深入C.儒学的正统地位根深蒂固D.佛、道盛行导致战乱不休,儒学家提出“三教合一”的主张,与题目时间不符,故A项错误;理学是指宋代的儒学,与题目时间不符,故B项错误;官修的礼仪巨著《大唐开元礼》颁行,舍弃了道教和佛教礼仪,说明了儒学的正统地位根深蒂固,故C项正确;材料没有涉及佛、道盛行导致战乱不休的信息,故D项错误。

2.(2018北京东城二模,13)董仲舒认为“以类合之,天人一也”,张载认为“天人合一”,程颢认为“天人不二”。

据此可知宋代理学( ) A.主要探讨人与社会的关系 B.认为“理”是万物的本原C.继承并发展汉代儒学思想D.以“格物致知”为认识论,故A项错误;材料强调天人关系而非理学内容,故B项错误;根据材料“董仲舒认为‘以类合之,天人一也’”“张载认为‘天人合一’,程颢认为‘天人不二’”可知宋明理学在天人观念上是对汉代儒学的继承和发展,故C项正确;材料并未涉及格物致知的认识论,故D 项错误。

3.(2018安徽淮南二模,27)有日本学者指出,朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质;李约瑟认为,朱熹的理气二元论像是依照爱因斯坦的理论而架构出的世界观。

据此可知,朱子学( )A.正确揭示了宇宙的本原B.具有朴素唯物主义思想C.蕴含着自然科学的理念D.与西方科学具有一致性,没有正确揭示宇宙的本原,故A、B两项错误;根据材料“朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质;李约瑟认为,朱熹的理气二元论像是依照爱因斯坦的理论而架构出的世界观”可得出理学里有自然科学的理念存在,故C项正确;理学为唯心主义哲学,与西方科学有着本质的不同,故D项错误。

2019届高考一轮讲义:第33讲-汉代儒学与宋明理学(含答案)

第33讲汉代儒学与宋明理学一、汉代儒学(一)罢黜百家,独尊儒术1.背景(1)政治上:高度集权的专制主义政治体制大体定型。

(2)文化上:以汉民族为主体的文化共同体也基本形成。

2.措施(1)政治上:重用儒生。

汉武帝初年,儒学之士在各级部门担任职务。

(2)思想上:董仲舒建议皇帝倡导儒学,实践德政、推行教化。

“天人感应”思想得到汉武帝的认可。

(3)教育上:设置太学,培养政治人才,使儒学教育官方化和制度化。

3.影响(1)消极:结束了各学派学术思想平等竞争的局面,扼制了学术思想的自由发展。

(2)积极:儒学思想逐渐被统治者确立为正统思想,对民族历史文化的进步具有积极意义。

(二)董仲舒的主张1.提出天人感应和君权神授的理论;主张“春秋大一统”;“罢黜百家,独尊儒术”;提倡“三纲五常”。

2.主张确立儒学的独尊地位。

(三)科举制的文化影响1.古代选官制度的变化:世官制→察举制→科举制。

2.科举制的含义:隋唐时代开始的以考试成绩为选官的标准,以儒学经典为考试内容的选官制度。

3.影响:儒学全面影响了社会政治和文化生活;有益于中国专制主义政体的稳固;也导致了古代中国专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。

二、宋明理学(一)理学的创立1.背景(1)魏晋时期道教的兴起和佛教的传播,冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位。

儒学的统治地位进一步被削弱。

(2)唐代的韩愈、李翱提出了复兴儒学的主张;北宋士大夫们掀起了儒学复兴运动。

2.创立:北宋时期,以程颢、程颐为代表的“北宋五子”将儒学提升到“天理”的高度,创立了一种新儒学体系——理学。

“二程”确立了理学的最高范畴“天理”,并认为天理的核心是“仁”。

张载是理学中唯物主义的杰出代表。

(二)理学的成熟1.标志:南宋朱熹建立了庞大而严密的理学体系。

2.表现(1)理气关系:朱熹认为理气互相依存,但理先于气,理不能离开气。

(2)修养论:强调日积月累,强调“仁”和仁者境界。

(3)社会政治理论:道的价值内涵是“三纲五常”,干预政治的关键是“正君心”。

高考历史一轮复习考点讲练:宋明理学

【一轮复习】考点讲练:宋明理学一、基础知识1.宋明理学兴起的历史背景(1)儒学正统的危机a.魏晋南北朝时,佛教、道教的迅速传播对儒学造成冲击。

b.唐朝统治者奉行①________的政策,儒学的正统地位受到挑战。

(2)儒学大师韩愈提出复兴儒学。

(3)隋唐以来雕版印刷的发明、书院的兴起。

2.主要流派与思想3.地位(1)程朱理学成为⑥______以后长期居于统治地位的官方哲学。

(2)明朝中期以后,陆王心学得到广泛传播。

4.影响对中国社会政治、文化教育及⑦______都产生了深远影响。

二、自测题1.程颐说:“圣王为治,修刑罚以齐众,明教化以善俗。

刑罚立则教化行矣,教化行而刑措矣。

虽日尚德而不尚刑,顾岂偏废哉?”在此,程颐主张()A.德刑兼顾,二者不可偏废B.严刑酷法,规范民众习俗C.教化百姓,有利国富民强D.崇尚道德,依法治理国家2.《朱子语类》载朱熹弟子陈淳的话说:“先生在临漳,首尾仅及一期,以南陬敝陋之俗,骤承道德正大之化,始虽有欣然慕,而亦有愕然疑,哗然毁者,越半年后,人心方肃然以定。

”材料肯定了朱熹在漳州()A.强化伦理纲常B.整肃社会治安C.变革社会习俗D.倡导重学风尚3.明清时期徽州妇女贞节牌坊数量惊人,下表是歙县历代受旌表的贞女烈妇这反映的实质问题是()A.政府治国严谨B.世风每况愈下C.儒学地位衰落D.理学摧残人性4.孔子曾说:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”孔子的学生曾子也说:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”孔子与曾子的思想主张与下列哪位思想家的观点最为贴切()A.董仲舒的“三纲五常”主张B.朱熹的“格物致知”思想C.顾炎武的“经世致用”思想D.王阳明的“致良知”思想5.学者一般认为,道是中国文化之根基,是中国文化区别于其他文化的本质所在;儒是让中国人掌握中国文化的老师,道之所存,师之所在;佛是从外国请来的一个新鲜产物,中国文化的调味品:三者都影响了中国传统文化的形成。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

朱熹是如何看待“理”与“气”的?

朱熹关注社会基层民众的日常言行、所作所为,希望从基层着手, 改变家族与村落,建立一个理想的社会。因此他重视儒学的普及化、通 俗化,他编著《四书集注》,用理学思想重新解释《论语》、《孟子》、 《大学》、《中庸》,使理学透过“四书”而深入人心。他编著《小学 集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。他编著《论语 训蒙口义》、《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、行为、读书、写字、 饮食等方面的习惯,都提出了道德性的行为规范。例如: ——穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧; ——说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓; ——读书:要端正身体面对书册,详缓看字; ——饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。 这些规矩在今天的年轻一代“新新人类”看来,似乎过于迂腐、 过于苛刻,其实不然。按照朱熹的逻辑,如果连日常生活细节中的良好 习惯都难以养成,那么就谈不上正心诚意、修身齐家,更遑论治国平天 下了。由此,我们不难理解朱熹为什么要强调“持敬”、“涵养”工夫 了。他所说的“持敬”,首先要使自身外貌风度得到整肃,要排除杂念, 外貌与内心做到表里如一、整齐严肃,可以概括为十二个字:动容貌、 整思虑、正衣冠、尊瞻视。他有一句名言:“出门如见大宾,使民如承 大祭。”意思是说,待人接物必须恭恭敬敬、畏畏谨谨、收敛身心,不 要放纵自己。如果人人都如此讲究“修身”,那么整个社会的精神文明

不同点:

1、对世界本原的具体认识不同: 程朱理学认为世界本原是外在的“理”; 陆王心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。 2、把握“理”的途径不同: 程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握“理”; 陆王心学提出求“理”就是进行内心的反省,克服私欲, 回复良知就能成为圣贤。

三人的诗句体现了什么样的思想?

三、程朱理学思想的主要内容

1、程朱理学

1)代表人物: 程颢、程颐、朱熹 2)主要思想观点 A、哲学观:认为“理”是世界的本原,先有理后有 气。 B、道德观:“存天理,去人欲” C、方法论:主张通过“格物致知”的方法去把握 “理”。 3)主要理论著作: 朱熹《四书章句集注》 4)目的

维护封建统治秩序,禁锢人们思想

设计意图:利用

文学形象、生动的 语言使抽象的概念 深入浅出。

王阳明《传习录》:众人只说格物要依晦翁,何曾把

4.王阳明发扬心学 他的说去用?我着实曾用来。初年与钱友同论做圣贤要

格天下之物,如今安得这等大的力量,因指亭前竹子令 ●明中期社会矛盾尖锐,封建统治陷入危机。 去格看,钱子早夜去穷格竹子的道理,竭其心思,至于 ●理学成为人们求取功名的敲门砖,已失去 三日便致劳神成疾。当初说他这是精力不足,某因自去 以之寻求圣贤学问的精神。 道德沦丧,社会动荡 穷格,早夜不得其理,到七日,亦以劳思致疾。遂相与 自然、宇宙 心外无物,心外无理 叹:圣贤是做不得的,无他大力量去格物了。及在夷中

一、宋明理学创立的背景 1、儒学独尊地位的动摇

①社会动荡不安,儒学的权威性被削弱; ②受到道、佛教的冲击,儒学的核心价值被冲击 ③儒学成为政治的附庸受到质疑

2、“三教合一”潮流的出现

儒学吸收佛道有效成分,更具理性化、思辨化

3、儒学复兴运动的发展

王 守 仁 程 颢 朱 熹

陆 九 渊

程 颐

目标:

• • • • • “为天地立心, 为社会重建精神价值 为百姓安身立命服务 为生民立命, 为历史上的孔、孟等圣人恢复 为往圣继绝学, 中断的学术传统 为万世开太平。” 为万世开拓太平基业 ——北宋 · 张载

理学源流

• • • • • 先声:韩愈李翱 (一)创立:北宋五子 (二)集成:南宋朱熹 (三)发展:陆王心学 (四)衰落:明末清初

哪五个人并称为“北宋五子”?请试探寻他们之间的关系。 北宋五子将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的 高度,形成一整套囊括天人关系的严密思想体系,这就 是理学,又称新儒学。

人为支离,此颇不合。

发明本心

——《宋元学案》卷七十七

陆九渊与杨简的对话 —冯友兰《中国哲学简史》

问渠哪得清如许? 为有源头活水来。

—朱熹《观书有感》

杨: “本心”到底指什么?

陆:你断案的时候,心中的是 非标准是什么?那便是你的 本心。

可见本心就是人心中固有的 是非善恶标准。 何谓发明本心呢?曾子曰: “吾日三省吾身”,发明 本心就是进行内心的反省。

对宋明理学的评价 积极:①重新稳固了儒学在思想界的统治地位,有

助于维护社会的稳定与封建专制统治。

做人:三纲五常

《爱莲说》(北宋)周敦颐

1,周敦颐(濂溪)《太极图》 2,邵雍(康节)重新排列、解释64卦 系统的思辨,将宇宙结构与人的精神结构合 二为一。 3,张载(横渠)关学:开创气学一派;准 确的表达了理学的基本宗旨和精神 4,二程(洛学):确定了理学的最高范畴 天理,将理气统一为仁,以此作为人的最高 境界。

三年,颇见得此中意思,乃知天下之物本无可格者。格 否定格物 物之功,只在身心上做。 致知说 人类社会 致良知,知行合一 人人自有定盘针,万化根源总在心。

却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。

小故事

致良知的故事:王守仁的门人,夜间在 房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道 理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良 知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光 了上身的衣服,又说:“还太热了,为什 么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说: “这,好像不太好吧。”他向贼大喝: “这就是你的良知!”

一物需有一理。 万物皆有理。

万物皆只有一个天理。

天下只有一个理。 天者,理也。 有理而后有象,有象然后有数。

父子、君臣,天下之定理,无所逃 于天地之间……为君尽君道,为臣尽 臣道,过此则无理。 性即是理。 仁、义、礼、智、信五者,性也。 今日格一件,明日格一件,积习既 多,然后脱然自有贯通处。

以上文字摘自《二程遗书》

道、佛 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正统,并能治 理国家的新儒学。 目的 周敦颐 邵 张 雍 载—— 理学中唯物主义的代表 奠基者 理学的开创者 儒学(根本)

二

程—— 贡献最大,影响最巨

老子的思想主张

道是世界的本原;道是世界万物运行的规律;

自然、宇宙

世界万物由矛盾对立面构成,矛盾在一定条件

②材料二中“破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王守 仁是怎样解决这一问题的?

③分析陆王心学与材料三所反映思想之间的渊源关系。

四、程朱理学与陆王心学的异同

共同点:

1、内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼” 的思想,都认为世界本原是“理”。 2、影响相同:有助于统治者维护专制统治;压制、扼杀人的自 然欲求;对塑造中华民族性格起了积极影响。

下转化。类社会

做人原则:顺其自然;守静、守雌

荀子的思想主张

自然、宇宙

天行有常;制天命而用之。 人性论:人性本恶

人类社会

政治:行仁义和王道、以德服人;礼法并施 做人:强调后天教育使人向善

董仲舒新儒学

自然、宇宙

天命观,天人感应

政治:春秋大一统;遵循天道,行仁政

人类社会

程颐四箴之一《程子听箴》碑刻,原物存于岳麓书院 。

1.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物 程朱理学

之本也。气也者,形而下之器也,生物之具也。是以人 程颢 程颐 朱熹 物之生,必禀此理,然后有性。必禀此气,然后有形。 自然、宇宙 “理”是世界本原,是万物遵循的普遍法 其性其形,虽不外乎一身,然其道器之间,分际甚明, 则 不可乱也。 “理”表现在人类社会就是儒家 认识: ——《晦庵先生朱文公文集》 道 《朱子语类》云:宇宙之间一理而已。天得之而为天, 德规范,表现在人身上就是人性。 人类社会 穷理:格物致知 地得之而为地,凡生于土地之间者,又各得之以为得之 以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流 做人:存天理,灭人欲 行,无所适而不在。

材料一 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花 的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同 我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的 心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此 花不在你的心外。” 材料二 王守仁曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱, 由此他认识到“破山贼易,破心中贼难” 。 材料三 唐代禅宗五祖弘忍的弟子、北派首领神秀的同门、 南派首领慧能所作佛偈: 菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃? ①材料一中王守仁对“花”与“人心”关系的解释,反映了他 的什么观点?你认为他的解释合理吗?

材料一 《二程遗书》云:今日格一件,明日格一件,

积习既多,然后脱然自有贯通处。 3.陆九渊开创心学 《朱子语类》云:一事不穷,则阙了一事道理;一物

不格,则阙了一物道理。 自然、宇宙 “心”为宇宙万物的本原,“心”就是 材料 万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙, 白鹿洞书院学规:博学之,审问之,慎思之,明辨之, “理”。 无非此理而已。 笃行之。 宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。 材料二 鹅湖之会,论及教人,元晦(朱熹的字)之 人类社会 穷理不必向外探求,只需内心反省 ——《象山先生全集》 意欲令人泛观博览而后归之约,二陆之意欲先发明人之 本心而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教

三、程朱理学思想的主要内容

一物需有一理,万物皆有理,万物皆只有一个天 理。天下只有一个理,天者,理也。 ——《二程遗书》 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智、信岂 不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天 理?”“天理人欲,不容并立”,“遏人欲而存天 理。” 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱 然自有贯通处,一事不穷,则阙了一事道理;一物不格, 则阙了一物道理。 ——朱熹

人生自古谁无死,粉身碎骨浑不怕,苟利国家生死以, 留取丹心照汗青。要留清白在人间。岂因祸福避趋之。 ——宋· 文天祥 ——明· 于谦 —清 · 林则徐