各种动物的运动方式1

动物的运动方式与机制

动物运动方式的演 化

爬行动物的运动方式:四肢爬 行,腹部贴地

哺乳动物的运动方式:直立行 走,四肢灵活

演化过程:爬行动物逐渐演化 为哺乳动物,四肢变得更加灵 活,能够支撑身体直立行走

演化原因:为了适应环境变化, 提高生存能力,爬行动物逐渐 演化为哺乳动物

哺乳动物和鸟类的共同 祖先:爬行动物

哺乳动物和鸟类的分化: 约2.3亿年前

滑行:一些哺乳动物如海豹、企鹅等, 通过进化获得了滑行的能力。

飞行:鸟类的主 要运动方式,通 过翅膀的扇动产 生升力和推力

滑翔:鸟类在空 中滑行,利用空 气的阻力和重力 进行控制

跳跃:鸟类在陆 地上跳跃,通过 腿部肌肉的收缩 和伸展实现

游泳:鸟类在水 中游泳,通过翅 膀和脚蹼的协调 动作实现

爬行:两栖动 物在陆地上主 要通过四肢爬 行,如青蛙、

蟾蜍等。

游泳:两栖动 物在水中主要 通过四肢划水, 如青蛙、蟾蜍

等。

跳跃:一些两 栖动物具有较 强的跳跃能力, 如青蛙、蟾蜍

等。

滑行:一些两 栖动物具有较 强的滑行能力, 如青蛙、蟾蜍

等。

动物的运动机制

肌肉是动物运动的主要动力来源

肌肉类型:骨骼肌、平滑肌、心肌

添加标题

添加标题

添加标题

添加标题

肌肉收缩和舒张Leabharlann 动物运动的基本 机制动物的运动方式与机 制

汇报人:XXX

目录

动物的运动方式

动物的运动机制

动物运动方式的演 化

动物的运动方式

爬行:四肢着地,腹部贴地,缓慢 爬行

跳跃:一些爬行动物如蜥蜴、青蛙 等具有跳跃能力

添加标题

添加标题

添加标题

添加标题

游泳:部分爬行动物如海龟、鳄鱼 等具有游泳能力

动物的运动和行为

动物的运动和行为(一)动物多种多样的运动形式1、水生动物对环境的适应水生动物通过漂浮、游泳等形式运动。

鱼游泳时,主要靠身体躯干部和尾鳍的左右摆动产生前进的动力,胸鳍、腹鳍和背鳍都有维持鱼体的平衡的作用,尾鳍有决定鱼运动方向的作用。

鳃是鱼的呼吸器官。

鳃丝里密布毛细血管网,当水由口流入,经过鳃丝时,溶解在水里的氧气就渗入鳃丝中的毛细血管里;而血液里的二氧化碳,渗出毛细血管,排到水中,随水从鳃盖后缘的鳃孔排出体外。

鱼的体型、体色、体表、鳔等也是与水中生活相适应的。

2、陆地生活的动物对环境的适应陆地生活环境比水域生活环境要复杂。

陆地气候相对干燥,陆地生活的动物一般都具有防止水分散失的结构。

陆地上的动物不受水的浮力作用,一般都具有支持躯体和运动的器官,他们通过爬行、行走、跳跃、奔跑、攀援等多种运动方式来觅食或逃避敌害;陆地生活的动物体内一般都具有能在空气中呼吸的器官;还普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境做出反应。

3、鸟类适于飞行的特点绝大多数鸟适于飞行,飞行使鸟类扩大了活动范围,有利于觅食和繁衍后代。

鸟的身体呈流线形,可以减少飞行时空气对它的阻力;体表覆盖着羽毛,前肢变成了翼,上面生有几排大型的正羽,翅膀呈扇形;胸肌发达;胸骨有龙骨突,长骨中空;消化系统发达,消化、吸收、排出粪便都很迅速;循环系统结构完善,运输营养物质和氧的功能强;有独特的气囊,可以帮助呼吸。

4、昆虫适于陆地飞行生活的形态结构特点(1)外骨骼:能进行陆地飞行生活的昆虫,如蝗虫,体表覆有坚韧的外壳,即外骨骼,可保护和支持内部柔软的器官,防止体内水分的蒸发,更好地适应陆地生活。

(2)运动器官——翅和足:昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,胸部着生着三对足,一般生有两对翅。

足适于在陆地上行走,有的最后一对足特别发达,还适于在陆地上跳跃,如蝗虫。

长有翅的昆虫一般翅能展开扇动空气,适于飞翔,如蝴蝶、蝗虫等。

(3)感觉器官:昆虫的头部有一对触角,是触觉和嗅觉器官;有一对复眼,是视觉器官。

动物行走学了解动物的运动方式和步态

动物行走学了解动物的运动方式和步态动物的行走方式和步态是其生物学特征之一,不同的动物根据其体型、生活习性以及环境的适应性,进化出了各具特色的行走方式和步态。

通过对动物行走的研究,可以更好地了解它们的生态习性和生存策略。

在本文中,我们将探讨一些常见动物的运动方式和步态。

1. 四足动物四足动物是指以四只脚行走的动物,如狗、猫、大象等。

它们的步态较为简单,一般以爬行、跑步为主要运动方式。

四足动物的步态可以分为步行、奔跑和匍匐。

(1)步行:在步行过程中,四足动物的四只脚依次着地,形成一个稳定的支撑面。

它们的步幅相对较小,节奏较慢,动作相对平稳,适用于较为平缓的地形。

(2)奔跑:四足动物奔跑时,前后肢齐步交替着地。

动作相对迅速,速度较快。

奔跑是四足动物狩猎、逃避危险或追逐同类的常见方式。

(3)匍匐:一些四足动物在狭窄的空间下会选择匍匐行走,比如猫头鹰、蛇等。

匍匐时,它们的腹部与地面接触,通过身体的蠕动来前进。

2. 两足动物两足动物是指以两只后脚行走的动物,如鸟类、人类等。

它们的步态复杂多样,具有较高的运动灵活性。

(1)直立行走:人类是典型的两足动物,我们通过双腿的支撑来维持身体的平衡,交替迈步来行走。

直立行走使得人类能够在复杂的环境中自由行动。

(2)飞行:鸟类是两足动物中唯一具有飞行能力的群体。

它们的步态在地面行走和空中飞行之间切换,通过翅膀的扇动产生提升力,实现飞行的目的。

3. 多足动物多足动物是指以多只脚进行行走的动物,如蜈蚣、蝎子等。

它们的步态独特,能够适应复杂的生存环境。

(1)多足齐步:多足动物中的蜈蚣、蜘蛛等通过多只脚齐步行进。

它们的步幅较小,但由于脚的数量较多,整体行进速度相对较快。

(2)剪步:剪步是指多足动物中部分昆虫(如蚂蚁)采用的行走方式。

剪步时,它们的前后腿齐步迈出,形成有规律的行动。

通过对动物行走方式和步态的了解,我们可以更好地理解不同动物的生态习性和适应能力。

同时,对于工程技术领域和生物仿生学的发展也具有借鉴意义。

动物的运动和行为知识点总结

动物的运动和行为知识点总结一、动物的运动方式动物的运动方式多种多样,根据不同的物种和环境,它们采用了各种不同的运动方式。

1. 行走:大多数陆生动物都能够通过四肢的运动来行走。

例如,狗、猫、狮子等四肢动物都是通过行走来移动的。

2. 跳跃:一些动物,如青蛙和袋鼠,通过后肢的弹力来进行跳跃。

它们的后肢肌肉发达,能够产生强大的力量,从而实现迅速的跳跃。

3. 飞行:鸟类和昆虫是唯一能够自由飞行的动物。

它们通过翅膀的振动产生升力,从而在空中飞行。

4. 游泳:水生动物,如鱼类、海豚和海龟,通过身体的形状和鳍、鳃等特殊器官来在水中游泳。

5. 爬行:爬行动物,如蛇和蜥蜴,通过腹部的鳞片和肌肉的运动来爬行。

二、动物的行为表现动物的行为表现是它们对外界刺激做出的反应,它们的行为可以反映出它们的生存需求、社交关系和繁殖行为等。

1. 捕食行为:捕食行为是动物为了获取食物而展示的行为。

例如,猎豹会利用其敏捷的身体和快速的奔跑能力来追捕猎物。

2. 社交行为:动物之间存在着各种各样的社交行为,包括求偶、争斗、合作等。

例如,狮子会通过咆哮来维护自己的领地和社会地位。

3. 繁殖行为:动物的繁殖行为是为了繁衍后代而展示的行为。

不同的物种有不同的繁殖行为方式,例如,鸟类会筑巢、孵蛋,哺乳动物会进行交配和哺育幼崽等。

4. 迁徙行为:一些动物会根据季节和资源的变化而进行迁徙。

例如,候鸟会根据气候的变化选择合适的栖息地,进行长途迁徙。

5. 学习行为:一些动物具有学习能力,能够通过经验和观察来改变自己的行为。

例如,猴子可以通过模仿其他猴子的行为来学习新的技能。

总结:动物的运动方式和行为表现多种多样,它们适应了不同的生存环境和生活方式。

通过了解动物的运动方式和行为表现,我们可以更好地理解它们的生态习性和生存策略,为保护和研究动物提供参考和指导。

八年级生物动物的运动和行为知识点

八年级生物动物的运动和行为知识点

以下是八年级生物中关于动物的运动和行为的一些知识点:

1. 动物的运动方式:

- 游泳:水生动物如鱼、鲸等利用泳鳍或鳍状肢体在水中移动。

- 水平爬行:蛇、蜥蜴等动物通过腹面与地面接触来进行水平爬行。

- 垂直爬行:蜘蛛等动物利用特殊的器官或附着结构垂直爬行。

- 跳跃:草h企鹅、青蛙等动物通过强力腿部肌肉的收缩来进行跳跃。

- 飞行:鸟类、昆虫等动物通过翅膀的扇动来实现飞行。

2. 动物的导航和迁徙:

- 借助地标:动物常常利用地标如山脉、河流等作为引导,实现导航。

- 嗅觉和视觉:动物利用嗅觉和视觉的感知来识别和记忆环境和路线。

- 地磁感应:一些动物如候鸟、海龟等能够感应地球的磁场来确定方向。

- 内部钟表:动物可能拥有内部钟表来感知时间,辅助导航和迁徙。

3. 动物的行为:

- 群居行为:某些动物如蚂蚁、蜜蜂组成群体,每个个体扮演不同的角色,共同协作以获得更好的生存效益。

- 进化行为:一些动物通过物种的进化发展出特定的行为以适应环境,如迷彩、攻击和防御等。

- 社交行为:动物通过展示行为如打招呼、领地争夺、婚配等来交流和维护社交关系。

- 孵卵和育儿行为:某些动物如鸟类、哺乳动物表现出孵卵和照顾幼崽的行为。

这些知识点是关于八年级生物学中动物运动和行为方面的一些基本知识点,你可以进一步深入学习这些内容并进行拓展。

5.2.1 动物的运动(八上生物人教)

第五单元生物圈中的其他生物第二章动物的运动和行为第一节动物的运动知识点1 动物的运动方式1.表现:常表现为各种各样的运动。

如蚯蚓的蠕动,鱼的游泳,鸟和昆虫的飞行,哺乳动物的奔跑、爬行、跳跃等。

2.运动的基础:依赖于一定的身体结构。

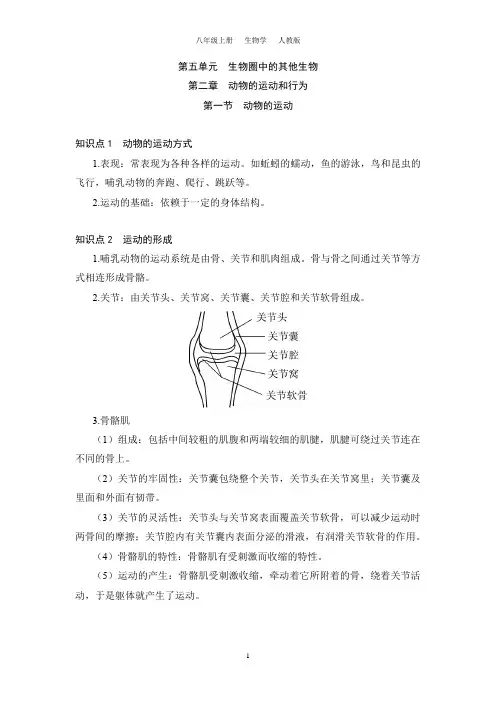

知识点2 运动的形成1.哺乳动物的运动系统是由骨、关节和肌肉组成。

骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼。

2.关节:由关节头、关节窝、关节囊、关节腔和关节软骨组成。

3.骨骼肌(1)组成:包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,肌腱可绕过关节连在不同的骨上。

(2)关节的牢固性:关节囊包绕整个关节,关节头在关节窝里;关节囊及里面和外面有韧带。

(3)关节的灵活性:关节头与关节窝表面覆盖关节软骨,可以减少运动时两骨间的摩擦;关节腔内有关节囊内表面分泌的滑液,有润滑关节软骨的作用。

(4)骨骼肌的特性:骨骼肌有受刺激而收缩的特性。

(5)运动的产生:骨骼肌受刺激收缩,牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

(6)协作:骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能推开骨,所以与骨相连的肌肉至少有两组,相互配合完成各种活动。

屈肘时:肱二头肌收缩;肱三头肌舒张;伸肘时:肱三头肌收缩;肱二头肌舒张。

归纳综合:运动过程中肱二头肌和肱三头肌的配合4.运动的配合运动并不是仅靠运动系统来完成的。

它需要神经系统的控制和调节。

它需要能量的供应,因此还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合。

5.运动的意义哺乳动物靠四肢支撑起身体,骨在骨骼肌牵引下围绕着关节运动,使躯体完成各种动作,从而具有很强的运动能力,有利于觅食和避敌,争夺栖息地和繁殖后代,以适应复杂多变的环境。

规律总结:运动不简单,配合是关键。

有活一块干(收缩),没活一起玩(舒张)。

动物的运动方式

动物的运动方式动物世界中,每一种生物都有其独特的运动方式。

它们通过不同的策略和适应能力来满足其生存和繁衍的需求。

本文将从陆地、水中和空中三个方面来探讨动物的运动方式。

一、陆地上的动物运动方式1. 四足动物四足动物是陆地上最常见的动物形态之一。

它们依靠四条腿来支撑身体,步伐稳定而有力。

例如,狗、猫、马等四足动物采用四肢轮流交替的方式行走,使动物能够保持平衡并快速移动。

2. 双足动物双足动物是一种通过两条后肢进行移动的动物,如人类和鸵鸟。

双足动物在运动时,通过摆动双臂保持平衡,同时利用两条后肢的弹性和协调性来迅速移动。

3. 爬行动物爬行动物的运动方式与四肢动物和双足动物有所不同。

它们通过游泳的方式在陆地上爬行,如蛇、蜥蜴等。

爬行动物依靠腹部和背部的蠕动,以及鳞片的摩擦力来推进身体,从而实现前进。

二、水中的动物运动方式1. 游泳对于水生动物而言,游泳是最基本的运动方式。

鱼类、海豚等水生动物通过尾巴的摆动和鳍的调节来推进身体。

它们在水中自由自在地穿行,追逐猎物和寻找伴侣。

2. 利用水流有些动物并非通过自身的力量移动,而是借助水流来运动。

比如贝壳类生物利用其外壳形状和柔软的体部来抓住水流,随着水流的波动来移动。

三、空中的动物运动方式1. 飞行飞行是鸟类和昆虫等空中动物最显著的运动方式。

鸟类通过翅膀的振动产生升力,从而在空中飞行。

昆虫则利用翅膀快速跳动的动作来实现飞行。

2. 滑翔除了飞行,一些动物也能够通过滑翔来在空中移动。

例如,松鼠通过张开薄膜状的皮肤在树林之间滑翔,使得其能够快速穿梭并捕食。

总结:动物的运动方式因其生活环境和身体结构的不同而各具特色。

陆地上的动物运用四肢、双足或蠕动方式行走;水中的动物通过游泳或利用水流推动移动;空中的动物则能够飞行或滑翔。

这些运动方式不仅是动物们生活的适应策略,也是它们多样化而美丽的体现。

通过了解和欣赏动物的运动方式,我们可以更好地理解自然界的生态系统,更好地保护和珍惜动物的生存环境,共同构建一个和谐的自然世界。

15章动物的运动知识点(全)

第十五章动物的运动第1节动物运动的方式一、生活环境大体分为水、陆、空,不同环境的动物,运动方式表现与生活环境相适应的现象。

二、动物在水中的运动-------游泳为主1、漂浮运动(非主动运动):水母、海蜇2、倒退运动(生物能动能):水母、乌贼、鱿鱼、扇贝应用:火箭升空3、游泳: ①附肢划水:虾(还能爬行)、海龟②纤毛:草履虫③趾间的蹼:蛙、鹅、鸭、天鹅、野鸭④鳍:鱼(身体呈纺锤形---减小阻力)4、鱼在水中游泳的动力:主要来自躯干和尾部的肌肉收缩,除此还有鳍的摆动和鳃的喷水三、动物在陆地的运动----爬行、行走、奔跑、跳跃1、爬行:靠肌肉收缩或者附肢的运动把贴近地面的身体推向前进举例:*蛇,肌肉收缩拉动鳞片脱离地面,使得身体向前*蜗牛,蜈蚣、蚰蜒、马陆有多对步足区别:蚯蚓是蠕动,因为没有骨骼2、行走:用四肢将身体支撑起来,并通过四肢的交替前伸和后蹬使整个身体向前举例:猫、狗、大象、马区别:人是完全依靠两条腿平衡走路的动物3、奔跑:行走加快时,在某一瞬间四肢都会离开地面,身体腾空举例:狗、豹、鸵鸟4、跳跃:依靠后肢的弹跳,使身体腾空运动举例:青蛙、袋鼠、山雀5、常见森林动物--猴子---攀援蝗虫运动方式:爬行、跳跃、飞行四、动物在空中的运动-----飞行1、飞行方式1)滑翔:能够朝向一定的方向飞行、能够双翅伸展不动、身体从某一高处向前下方飘行、省力滑翔机是一种没有动力装置的飞行器2)鼓翼飞行:是鸟类飞行的基本方式起飞时:展翅并加速鼓翼降落时:减慢振翅和收翅,并伸出双脚着地2、飞行器官:①鸟-----翼②昆虫----翅③蝙蝠-----翼膜.翼手3、能飞行的特点:身体流线型--减少阻力、发达的胸肌--提供动力、前肢特化成翼4、会飞的都是鸟(❌)如:昆虫、蝙蝠鸟都会飞(❌)如:企鹅、鸵鸟五、动物运动的意义1.获取食物、2.逃避敌害和迁移到适宜的栖息场所3.完成求偶和交配、4.有利于动物的存活、(有利于物种进化,有利于健康(❌)5.有利于生殖和繁衍种族6.扩大了生存空间,增加了利用资源的机会第2节动物运动的形成1.人和脊椎动物的运动系统由骨、骨连结和骨骼肌三部分构成。

动物的运动教案

动物的运动教案引言:动物的运动是生物学中一个重要的研究领域。

不同种类的动物以各种不同的方式运动,这些运动方式与动物的解剖结构和环境要求密切相关。

为了帮助学生更好地理解动物的运动,本教案将介绍动物的运动方式和适应环境的特殊结构。

一、基本运动方式1. 步行步行是大部分动物最基本的运动方式之一。

它包括腿部肌肉的收缩和放松,使得动物能够在地面上移动。

不同种类的动物有不同的步行方式,如人类呈直立行走,而猫则呈四足步行。

2. 慢跑慢跑是一种比步行快但比奔跑慢的中等运动速度。

慢跑需要动物使用各种肌肉组群来移动身体,在保持平衡的同时保持速度。

3. 奔跑奔跑是动物迅速移动的一种方式,需要更大的肌肉力量和平衡能力。

奔跑时,动物会以更快速的步频和较大的步幅来移动身体,在较短的时间内覆盖更远的距离。

4. 跃起跃起是一种常见的运动方式,特别对于能够跃离地面的动物。

它可以用于逃离威胁、抓取猎物或达到其他目标。

跃起需要动物运用力量和协调性来获得足够的推力。

5. 游泳游泳是一种水生动物常用的运动方式,它需要特殊的适应性结构和肌肉力量。

游泳可以帮助动物在水中保持平衡和前进,以适应其生活环境。

二、适应环境的特殊结构1. 翅膀翅膀是鸟类的特殊结构,用于飞行。

鸟类的翅膀具有轻巧的骨骼结构和丰富的羽毛,可以产生足够的升力来支持鸟类在空中飞行。

2. 鳞片鳞片是爬行动物如蜥蜴和蛇的特殊结构,它们帮助动物在陆地和水中的不同环境中移动。

鳞片可以提供保护和减少摩擦力的作用,使得爬行动物能够顺利地爬行或游泳。

3. 鳃鳃是鱼类的特殊结构,它们用于从水中获取氧气。

鳃覆盖在鱼类的侧面,能够有效地吸收溶解在水中的氧气,并排出有害的二氧化碳。

4. 腿不同种类动物的腿有不同的结构和用途。

例如,哺乳动物腿部有强大的肌肉和关节,使得它们可以进行多种运动方式。

昆虫的腿则适应于爬行和跳跃,它们由多个关节组成,具有弹性和灵活性。

总结:动物的运动方式和适应环境的特殊结构密切相连。

八年级生物动物的运动和行为知识点

八年级生物动物的运动和行为知识点

一、动物的运动方式:

1. 游泳:例如鱼类、鲸、海豚等水生动物都是通过尾鳍或肢鳍的摆动来推动身体前行。

2. 飞行:例如鸟类和蝙蝠等可以通过振动翅膀来飞行。

3. 爬行:例如蛇、蜥蜴等通过腹部和背部的肌肉运动来爬行。

4. 跳跃:例如青蛙、袋鼠等会通过弹跳的方式来移动身体。

5. 跑步或奔跑:例如兔子、马等动物会用四肢快速地交替蹬地来行动。

二、动物的行为方式:

1. 觅食行为:包括捕食行为和食草行为。

捕食动物会通过追捕、伏击等手段来捕食猎物;而食草动物会选择吃草或植物来获取能量和养分。

2. 繁殖行为:动物通过交配、产卵、哺乳等方式来繁殖后代。

3. 求偶行为:动物通过展示行为、发出声音等方式来吸引异性并进行配对。

4. 社交行为:许多动物会组成社会群体,进行合作、互助、争斗等行为。

5. 防御行为:动物会采取各种方式来保护自己、领地或群体,例如躲藏、发出警告信号、逃离等。

6. 迁徙行为:许多动物会根据季节和环境变化,进行长距离的迁徙,以寻找适宜的栖

息地和资源。

以上是八年级生物动物的运动和行为的一些知识点,希望能对你有所帮助。

如有其他

问题,请继续提问。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

各种动物的运动方式

兽类最大的特点是行走和奔跑:

一般四肢动物的行动规律有这样的方式,以马为例,开始起步时如果是右前足先向前开步,对角线的左足就会跟着向前走,接着是左前足向前走再

就是右足跟着向前走,这样就完成一个循环。

接着又是另一次右前足向前,左后足跟着向前,左前足向前,右后足跟着,继续循环下去,就形成一个行走的运动。

我们在画马的行走动作时,要注意身体的重心是放在三只稳定地站在地上的脚所构成的三角形内。

马除了走步外,还有小跑、快跑、奔跑等方式,各种跑的方式都有一定的运动规律的。

下面我们再把每种步法列出动作分析图,以便能从形象上了解马的动作规律。

青蛙:

青蛙和鱼不一样,它是既能生活在水里,又能生活在陆地上的动物。

当它在水中游水时,用长而有蹼的强大后肢划水游泳;当它在陆地上时,用肌肉发达的强大后肢跳跃。

跳跃是青蛙最主要的活动方式,身体结构也朝向适应跳跃的方向发展。

青蛙的后肢比前肢长很多,修长的后肢是名副其实的弹簧腿产生往前冲的力量,比较短的前肢则能减轻落地后的冲击力。

跳跃的原理如同压扁的弹簧放松之后往外弹跳出去,而后肢的大腿、小腿及足部平常坐叠在一起就具有压扁的弹簧功能。

为了跳更远,腰部的肠骨特别延长和相接并形成可动关节,这样子青蛙跳出去以后,身体拉长更有冲力。

长而有蹼的后肢也有助于游泳,让他们能够悠游于水陆两种环境。

蟾蜍身体笨重,不善于跳跃,运动方式以行走为主。

由于蛙类的四肢和身体相接的方式属于比较原始的状态,膝或手关节落在身体外侧,无法将躯干抬高离开地面,因此以腹部贴地爬行的方式走路,走起来慢而且不灵活,相当不方便,尤其在逃命的时候,很难用走路的方式逃脱。

不过蟾蜍有毒,碰到天敌的时候,自侍有防御武器不必急着逃走。

无毒的青蛙则不染,面对蛇、猛禽、水鸟、肉食性鱼类、人类等天敌,只有赶快跳进水里或草丛中躲起来。

1.马的慢走动作规律

以上是马的一般走路的四肢运动规律。

它的方式是对角线换步法,即左前右后,右前左后的交替循环。

一般慢走每一个完步大约一秒半钟的时间,也可慢些或快些,根据规定情景而定。

慢走的动作,腿向前运动时不易抬得较高。

如果走快步,可以提高些。

前肢和后腿运动时的关节屈曲方向是相反的,前肢腕部向后弯,后肢跟部向前弯。

走路时头部动作要配合,前足跨出时头点下,前足着地时头抬起。

2.马的小跑动作规律

马的小跑是属于一种轻快地走步动作,四肢的运动规律基本上也是对角线交换的步法。

与慢走稍为不同的是,对角线的两足是同时离地、同时落地。

四足向前运动时要提得高,特别是前足可提的较高些。

身躯前进时要有弹跳感,队较量足运动成垂直线时身躯最高,成倾斜线时身躯最低。

动作节奏是四足落地、离地时快,运动过程是两头快中间慢。

大多数兽类的小跑都是这种对角线两足同起同落的不法。

但也有些兽类,如骆驼和象等的小跑是采用一种“溜蹄”步法,行走时,身躯向两侧作大幅度的倾摆摇动。

“溜蹄”步法,同样给人以轻快弹跳的感觉。

3.马的大跑动作规律

这种大跑的步伐不用对角线的步法,而是左前有前,左后右后交换的步法,即前两足和后足的交换。

前进时身躯的前后部有上下跷动的感觉,这种大跑的步法,步子跨出的幅度较大,第一个起点与第二个落点之间的距离可达一个多的体长,速度大约是每秒钟两个完步。

4.马的奔跑动作规律

奔跑是最快的一种步伐,运动方式也是两前足和两后足交换的步法。

四足运动充满着弹力,给人以蹦跳出去的感觉。

迈出步子的距离更大,并且常常只有一只脚与地面接触,甚至全部腾空,每个循环步伐之间落地点的距离可达身体三、四倍的长度。

马奔跑的速度相当快,时速可达50哩,一秒钟可跑三个完步。

拍一格为中速,拍两格为慢速。

有在空中飞奔的感觉。