人体经络学注解整理。

十二经脉循行原文及注解

十二经脉循行原文及注解

"十二经脉"是中医学中的重要理论之一,是指人体内的十二条

主要经脉。

这些经脉分布在人体的各个部位,贯穿全身,与人体的

脏腑、经络、气血密切相关。

关于十二经脉的原文及注解主要来源

于《黄帝内经》和《灵枢》等古代中医经典。

《黄帝内经》是中国古代医学经典之一,其中包括《素问》和《灵枢》两部分。

在《灵枢》中,有关于经脉的记载,其中包括了

十二经脉的循行路径和相关注解。

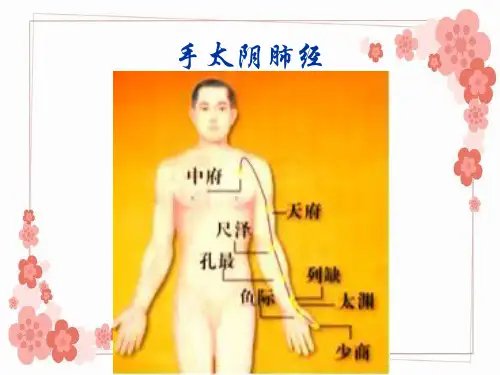

十二经脉分别是,手太阴肺经、

手阳明大肠经、手少阴心经、手太阳小肠经、手厥阴心包经、手少

阳三焦经、足太阴脾经、足阳明胃经、足少阴肾经、足太阳膀胱经、足厥阴肝经、足少阳胆经。

这些经脉在人体内分布纵横交错,形成

了完整的经络系统。

关于这些经脉的循行路径和注解,古代医家进行了详细的描述

和解释。

他们认为,经脉是气血运行的通道,贯穿全身,连接脏腑

组织,调节人体的生理功能。

经脉的循行路径是指经脉沿着人体特

定的路径分布,与脏腑经络相互联系,形成了人体的气血循环系统。

注解部分则包括了对经脉特性、功能、病理变化等方面的解释和阐述。

总的来说,关于十二经脉循行原文及注解的内容主要来源于古代医学经典,这些经典包括了对经脉的路径、特性、功能等方面的详细描述和解释,这些内容对于中医学理论体系的建立和临床实践具有重要的指导意义。

人体经络解读

压减 心

率 , 平 静

性 心 脏 病

防 治 心 脏

灵 道 穴

心, 早

神减 搏

。缓 ,

心慢

便 频 数 。

防 治 五 心

阴 郄 穴

烦

热

,

小

增 强 通 便

治防 疗治 晕老 车年

增 强 胃 动

眠 , 泻 心

安 定 心 神

神 门 穴

。 。痴力 火 ,

呆。 。 增

。

强

睡

增 强 通 便

治防 疗治 晕老 车年

血舌

,生

,夜 休 治 泻 啼 克 疗中 心 , , 中冲 火 舌 昏 暑穴 。炎 迷 ,

,,虚 癔小脱 症儿,

总结

手阙阴心包经主要治疗和预防:

➢ 心血管系统疾病:心慌、心悸、心绞痛、 心肌炎、调节心率。

➢ 其他:中暑、休克、昏迷、呕吐、小儿惊 风等。

手少阳三焦经

郁调三 。 , 焦三

主 经焦 情 主经 志内 ,分 主泌 气失

督脉

有化 小 治 很 不 儿 疗长 好 良 食 中强 的 , 欲 气穴 疗腹 不 下 效泻 振 陷 。等 , 症

主 管 所 有

孔 最 穴

咽 。 可 ,出 的

喉 急 起 对血 毛

痛 性 到 感, 孔

。 咳 发 冒痔 ,

“ 头 项 寻

古 人 有 句

起 的 头 痛

头 痛 , 外

治 疗 小 儿

列 缺 穴

列 话 。感 遗

缺I

风尿

。I

寒,

”

引偏

脉 曲 张 ,

之治 会疗 穴胸 ,闷

大 补 穴 ,

肺 经 的 原

太 渊 穴

部等

人体经络穴位系统知识详解

人体经络穴位系统知识详解人体经络穴位系统知识详解一、基础知识经络遍布于全身,是人体气血运行的主要通道,也是联结人体各个部分的基本途径。

外行于体表,内属于脏腑,纵横交错,沟通表里,贯穿上下,通过多种通路和途径将机体的上下、左右、前后各个部份,以及脏与脏、腑与腑、脏与腑之间,脏腑与体表,体表与脏腑,官窍、皮肉、筋腱和骨骼之间等紧密地联系在一起。

由于经络系统的这种联系,使生命有机体的各个部份相互联系,相互协调,相互促进,相互制约,从而成为一个统一的、内部协调而稳定,并与外部环境息息相关的有机整体。

经气来源于真气,真气来源于先天之元气,又依赖后天水谷精微之气的不断充养,是人体生命活动最根本的动力。

一方面,经气推动气血在经脉中的运行,约束气血的运行轨道,调节气血的容量,对全身脏腑气血阴阳的协调平衡起着总领的作用。

没有经络系统对全身的维系、协调和平衡,就不可能有有机体正常的生命运动。

另一方面,经气还表现为经络的'反应性'和'传导性'。

针刺治疗必须'得气',针和灸的刺激作用于人体,经气被激发,从而才能疏通经脉,通行周身,调节机体的阴阳平衡,促使生命有机体的功能活动向正常状态恢复。

经络的反应性和传导性还表现在抵御外邪、传入疾病和反应疾病方面。

由于经络内联脏腑,外络肢节,网络周身,因此,当人体正气充足时,经脉之气就能首当其冲,奋起抵御外邪的入侵:而当人体正气不足,抵抗力下降时,经络便会成为疾病的传入通路。

邪气(致病因素)侵入人体,通过经络的传导由表向里,由浅入深,传入内脏,并且还会通过经络系统影响到人体的其他部份。

脏腑病变有时也会通过经络传出体表,在体表某些部位出现压痛、结节、隆起、凹陷、充血等反应,这类反应常可用以帮助诊断有关内脏的疾病。

根据病变的部位可以分析其所属经络脏腑,这种方法就叫作'分经论证':而根据各条经络的生理、病理特点来分析临床症候的,称作'分经辨证':根据经络的生理病理特点在相应的经脉进行治疗,则称作 '循经治疗'。

中医经络学说重点总结

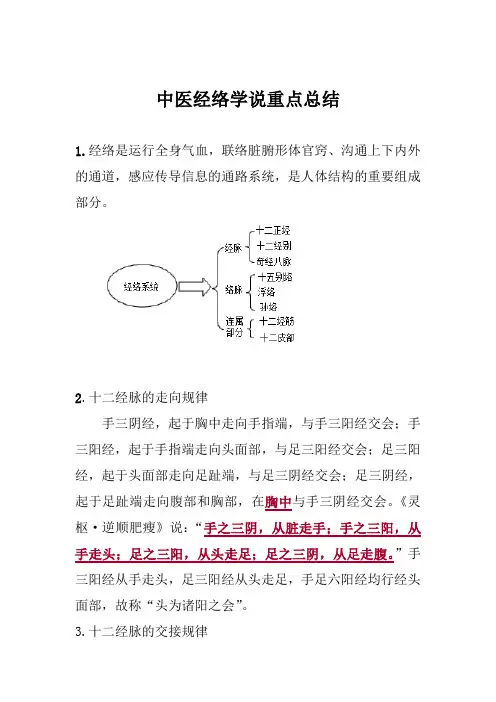

中医经络学说重点总结1.经络是运行全身气血,联络脏腑形体官窍、沟通上下内外的通道,感应传导信息的通路系统,是人体结构的重要组成部分。

2.十二经脉的走向规律手三阴经,起于胸中走向手指端,与手三阳经交会;手三阳经,起于手指端走向头面部,与足三阳经交会;足三阳经,起于头面部走向足趾端,与足三阴经交会;足三阴经,起于足趾端走向腹部和胸部,在胸中与手三阴经交会。

《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。

”手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,手足六阳经均行经头面部,故称“头为诸阳之会”。

3.十二经脉的交接规律(1)相为表里的阴经与阳经在四肢末端交接(2)同名手足阳经在头面部交接(3)足手阴经在胸部交接如足太阴脾经与手少阴心经交接于心中;足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中;足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

4.十二经脉的分布规律(1)头面部的分布阳经在头面部的分布特点是:阳明经主要行于面部,其中足阳明经行于额部;少阳经主要行于侧头部;手太阳经主要行于面颊部,足太阳经行于头顶和头后部。

(2)四肢部的分布十二经脉在四肢的分布特点是:阴经行于内侧面,阳经行于外侧面。

上肢内侧为太阴在前,厥阴在中,少阴在后;上肢外侧为阳明在前,少阳在中,太阳在后;下肢内侧,内踝尖上八寸以下为厥阴在前,太阴在中,少阴在后;内踝尖上八寸以上则太阴在前,厥阴在中,少阴在后;下肢外侧为阳明在前,少阳在中,太阳在后。

(3)躯干部的分布十二经脉在躯干部的分布特点是:手三阴经均从胸部行于腋下,手三阳经行于肩部和肩胛部。

足三阳经则阳明经行于前(胸腹面),太阳经行于后(背面),少阳经行于侧面。

足三阴经均行于腹胸面。

循行于腹胸面的经脉,自内向外依次为足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经和足厥阴肝经。

5.十二经脉流注次序《灵枢·营卫生会篇》:“阴阳相贯,如环无端。

”6.奇经八脉的特点(1)包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉,是经络系统的重要组成部分。

人体经络图及经络知识全面详解(珍藏版)

人体经络图及经络知识全面详解(珍藏版)人体经络图及经络知识全面详解(珍藏版)人体经络图| 肝经图 | 胆经图 | 心经图 | 脾经图 | 大肠经图| 小肠经图 | 肺经图 十二经络图 | 胃经图 | 心包经图 | 肾经图 | 膀胱经图 | 三焦经图 | 奇经八脉图 | 阳蹻脉图经络知识 | 督脉图 | 任脉图 | 阴维脉图 | 阳维脉图 | 带脉图 | 冲脉图 | 阴蹻脉图人体经络图经络理论是中医最基础的理论,无论是中医的外治疗法,如针灸、推拿还是伤寒杂病论的六经辨证中,经络理论都起着重要的指导作用,认识中医就从了解人体经络图开始,人体经络是人体气血运行的通路,内属于脏腑,外布于全身,将各部组织、器官联结成为一个有机的整体。

经络,是经脉和络脉的总称。

经,指经脉,犹如直通的径路,是经络系统中的主干;络,指络脉,犹如网络,是经脉的细小分支。

经络学说是中医的精髓之一,与脏腑、气血等基础理论一起,对中医各科特别是对针灸的临床辩证和治疗,有着极为重要的指导意义。

正确认识和理解人体经络图,是经络养生、经络保健、经络疗法的先决条件,不明经络,开头动手就错,古往今来的注明中医学家都对人体经络有着很深的研究,比如鼎鼎大名的李时珍除了编写出了中医药学巨著本草纲目,在经络研究方面也有着很深的造诣,奇经八脉考就是其对经络研究的总结。

人体经络图由十二经络图和奇经八脉图组成,包括手三阴经(手太阴肺经图、手厥阴心包经图、手少阴心经图)、手三阳经(手阳明大肠经图、手少阳三焦经图、手太阳小肠经图)、足三阳经(足阳明胃经图、足少阳胆经图、足太阳膀胱经图)、足三阴经(足太阴脾经图、足厥阴肝经图、足少阴肾经图)。

奇经八脉图片包括督脉图、任脉图、冲脉图、带脉图、阴维脉图、阳维脉图、阴蹻脉图、阳蹻脉图共8条。

十二经脉是经络系统的主体,也称为“正经”。

奇经八脉的“奇”有“异”的意思,是指与十二经脉不同而“别道奇行”的八条经脉。

•中医针灸治疗各种疾病•如何用针灸治疗坐骨神经痛•针灸治疗近视•针灸治疗儿童脑瘫•针灸治疗三叉神经痛•针灸治疗失眠神经衰弱•针灸治疗前列腺炎•奇经八脉与中医病机•针灸治疗面瘫•针灸治疗耳聋•内容仅供参考中医药导航网针灸推拿中国中医中医杂志国家中医药管理局腰肌劳损。

经络总论知识点归纳总结

经络总论知识点归纳总结经络是中医理论中的重要概念,也是治疗疾病的重要手段。

在中医中,经络被认为是人体内部的一种生物电传导系统,通过这个系统,气血等生命物质得以在人体内部运行和流通。

下面将对经络的相关知识进行归纳总结,以便更好地理解和应用经络理论。

一、经络的概念和特点1. 经络的概念经络是中医理论中的基本概念,是中医对于人体生理和病理的理论基础之一。

经络具有传导气血和营养物质的功能,是连接人体各个部位的通路。

2. 经络的特点经络具有沿身体特定方向延伸的特点,分为经和络两个部分。

经络的走向和分布呈现出一定的规律性,通过这些规律可以推断出人体内部的病理变化。

二、经络的分类和功用1. 经络的分类经络按其功能和走向的不同,可以分为经、络和腧穴三个部分。

经络包括十二经、奇经八脉和十五络。

腧穴又分为十四经穴和八脉穴。

2. 经络的功用经络的主要功能包括传导气血、调节阴阳、运行营养物质等。

不同的经络在人体内部承担不同的功能,协调着人体各个部位的生理活动。

三、经络的病理变化1. 经络的病理变化经络的病理变化包括经气郁滞、经血瘀滞、经络寒热、经络虚实等。

这些病理变化常常影响着人体的正常生理活动,导致各种疾病的发生和发展。

2. 经络病症的诊断与辨证通过观察患者的舌苔、脉象、脏腑症候和经络病变的特点,可以用中医的辨证方法进行诊断和辨证。

这些方法对于治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

四、经络的调理与治疗1. 经络调理的方法经络的调理方法包括针灸、艾灸、推拿、拔罐、针刺、穴位按摩等多种中医疗法。

通过这些方法可以调理和治疗经络的病理变化,恢复人体的正常生理状态。

2. 经络治疗的应用经络治疗方法被广泛应用于各种疾病的治疗,如风湿病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等。

这些方法在临床上取得了一定的疗效,受到了广泛的认可和应用。

五、现代研究与发展趋势1. 现代研究的进展随着现代医学技术的发展,对于经络的研究逐渐深入,一些先进的医学影像学技术和生物电学技术被用于研究经络的结构和功能。

十二经络详细解说

十二经络详细解说

《黄帝内经》载:“经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起。

”而经脉则“伏行分肉之间,深而不见,其浮而常见者,皆络脉也”,并有“决生死,处百病,调虚实,不可不通”的特点,故针灸“欲以微针通其经脉,调其血气,营其逆顺出入之会,令可传于后世”。

由此可见,经络理论对指导中医各科实践有着决定性的作用。

经络通则百病消

十二经络对应的脏腑来讲也就是:肺经,大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经、胆经。

今天给大家介绍一个12经络简便记忆的顺口溜,并结合图示好好学习吧。

疲劳透支找脾经

精力不足找肾经

容易感冒拍肺经

人要无病肠要净

求生必须通胃经

心烦心痛找心经

吸收不好小肠经

颈肩腰背膀胱经

失眠多梦找心包

奇难杂症找三焦

废物积滞找胆经

情志抑郁找肝经

人生关键任督通

三焦通,百脉通

小贴士:

打通任督二脉:

任脉在身体的前面,主管阴经,主血。

督脉在身体的后面,主管阳经,主气。

日常瑜伽练习可以根据自身情况补气还是养血来练习,杨淇老师还给我们分享了一个小诀窍哦,大家可以经常晒晒太阳,晒身体的正面可以养血,晒背面可以补气哦。

本篇文章作为五行经络瑜伽的学习辅助内容,让大家对十二经络有更多的了解,如果不过瘾怎么办?去中国瑜伽在线观看杨淇老师的五行经络瑜伽课程视频哦,相信你会学到更多···

图片 I 百度

整理 I 编辑 I 素心

内容来自网络。

了解人体十二经络走向图教你记住十二条经脉

了解人体十二经络走向图教你记住十二条经脉人体十二经络走向图点击图片进入下一页 (1/2)十二经脉是经络系统的主体,具有表里经脉相合,与相应脏腑络属的主要特征。

包括手三阴经(手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经)、手三阳经(手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经)、足三阳经(足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经)、足三阴经(足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经),也称为“正经”。

十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而逐经相传,构成了一个周而复始、如环无端的传注系统。

气血通过经脉即可内至脏腑,外达肌表,营运全身。

其流注次序是:从手太阴肺经开始,依次传至手阳明大肠经,足阳明胃经,足太阴脾经,手少阴心经,手太阳小肠经,足太阳膀胱经,足少阴肾经,手厥阴心包经,手少阳三焦经,足少阳胆经,足厥阴肝经,再回到手太阴肺经(表1)。

其走向和交接规律是:手之三阴经从胸走手,在手指末端交手三阳经;手之三阳经从手走头,在头面部交足三阳经;足之三阳经从头走足,在足趾末端交足三阴经;足之三阴经从足走腹,在胸腹腔交手三阴经。

人体十二经络走向图点击图片进入下一页 (1/2)十二经脉在体表的循行分布规律是:凡属六脏(心、肝、脾、肺、肾和心包)的阴经分布于四肢的内侧和胸腹部,其中分布于上肢内侧的为手三阴经,分布于下肢内侧的为足三阴经。

凡属六腑(胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦)的阳经,多循行于四肢外侧、头面和腰背部,其中分布于上肢外侧的为手三阳经,分布于下肢外侧的为足三阳经。

手足三阳经的排列顺序是:'阳明'在前,'少阳'居中,'太阳'在后;手足三阴经的排列顺序是:'太阴'在前,'厥阴'在中,'少阴'在后(内踝上八寸以下为'厥阴'在前,'太阴'在中,'少阴'在后)。

十二经脉的表里关系是:手足三阴、三阳,通过经别和别络互相沟通,组成六对'表里相合'的关系。

人体全息经络图

人体全息经络图左手为气脉:2、食指尖节指肚为甲人(胆经)1、中指指肚为乙日(肝经)、3、中食指肌(手横纹右上端,食指与中指之间(未到中指掌肌区域)为丙月-通达肺经。

4、无名指中节指肚为丁时(大肠经)5、小指尖节指肚为戌刻(脾经)6、无名指尖节指肚为己分(胃经)7、无指肌(手横纹上端,四指下掌部肌肉)为庚秒-通达心经。

8、食指中节指肚为辛行(小肠经)9、鱼肌(立掌中线左侧,位于大拇指根部肌肌区域)为壬气--通达膀胱10、掌肌(立掌中线右侧,位于掌边肌肌区域)癸血--通达肾经11、小指肌(手横纹右上端,四指与小指之间肌肌区域)通达为地支--通达心包经。

12、中指中节指肚为正果---通达(三焦经)13、拇指尖节指肚为童子--通达(阴经)、右手为血脉:1、中指尖节指肚为子鼠穴(胆经)2、食指尖节指肚为丑牛(肝经)、3、中食指肌(手横纹右上端,食指与中指之间(未达中指掌肌区域)为寅虎穴-通达肺经。

4、无名指中节指肚为卯兔穴(大肠经)5、小指尖节指肚为辰龙穴(脾经)6、无名指尖节指肚为巳蛇穴(胃经)7、无指肌(手横纹上端,四指下掌部肌肉)为午马穴-通达心经。

8、食指中节指肚为未羊穴(小肠经)9、鱼肌(立掌中线左侧,位于大拇指根部肌肌区域)为申猴穴--通达膀胱10、掌肌(立掌中线右侧,位于掌边肌肌区域)酉鸡穴--通达肾经11、小指肌(手横纹右上端,四指与小指之间肌肌区域)通达为戌狗穴--心包经。

12、中指中节指肚为亥猪穴---(三焦经)13、拇指尖节指肚为童子穴--(阴经)、人体侧面有一条轮廓经,这条经脉是人体中的一条隐形经脉,触之显之,不触即隐之,所以一直未被世人发现。

人体一共有十五条经脉。

分别是:1:手太阴肺经2:手阳明大肠经3:足阳明胃经4:足太阴脾经5:手少阴心经6:手太阳小肠经7:足太阳膀胱经8:足少阴肾经9:手厥阴心包经10:手少阳三焦经11:足少阳胆经12:足厥阴肝经另外还有轮廓经(奇经)与内外经八脉。

十二经络流注注解

十二经络流注注解1、寅时(凌晨3——5点)是肺经开穴运行的时间。

肺经旺,寅时睡得熟,色红精气足。

“肺朝百脉。

”肝在丑时把血液推陈出新之后,将新鲜血液提供给肺,通过肺输送全身。

所以,人在清晨面色红润,精力充沛。

有肺病此时表现强烈,如剧咳或哮喘。

肺经虚症:皮肤免疫力下降,手足冰冷、麻痹、咽喉干、咳嗽等。

实症:呼吸不畅、咽喉异物感、胸闷、气喘、扁桃炎、咳嗽、肩背酸痛、易患痔疮等。

饮食宜选择:白菜、豆腐、豆浆、牛奶。

水果以梨为佳。

2、卯时(凌晨5——7点)是手阳明大肠经开穴运行的时间卯时大肠经旺,卯时大肠蠕,排毒渣滓出。

“肺与大肠相表里。

”肺将充足的新鲜血液布满全身,接着大肠进入兴奋状态,完成吸收食物中的水谷精微、排出废物。

清晨起床后最好排大便。

小肠经虚症:腹痛,腹鸣腹泻、大肠功能减弱、肩膀僵硬、皮肤无光泽、肩酸、喉干、喘息、宿便等。

实症:腹胀、易便秘、易患痔疮、肩背部不适或疼痛、牙疼、皮肤异常、上脘异常等。

饮食宜选择:茄子、菠菜、蘑菇、木耳、玉米、扁豆、豌豆等。

水果以香蕉为佳。

3、辰时(7_____9点)胃经旺。

辰时吃早餐,营养身体安。

有胃痛、胃酸等毛病,这个时间段应养胃,因为这段时间是胃经开穴运行的时间,在这个时间段来吃些养胃的食物效果是最明显的。

此时应吃早餐。

早餐宜食粥,宜淡素,宜饱。

胃经虚症:消化不良实症:易饿、胃弱、口干、口臭、便秘。

4、已时(9——11点)脾经旺。

已时脾经旺,造血身体状。

“脾主运化,主统血。

”脾是消化、吸收、排泄的总调度,又是人体血液的统领。

“脾开窍于口,其华在唇。

”脾的功能好,消化吸收好,血液质量好,所以嘴唇是红润的。

唇白标志血气不足,唇暗、唇紫标志寒入脾经。

脾经虚症:胃弱、失眠、疲劳、食欲不振、大便异常、腹胀等。

实症:消化吸收不好、腹胀、打嗝、头疼、身疲乏力、排便异常等。

5、午时(11——13点)心经旺。

午时一小憩,安神养精神。

“心主神明,开窍于舌,其华在面。

”心气推动血液运行,养神、养气、养筋。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人体经络学(附:人体穴位作用注解图)--摘录整理二千五百年前,中国诞生了第一部医学巨著——《黄帝内经》,在

这部典籍中,一个重要的概念贯穿于全书,那就是经络。

经络是经脉和络脉的总称,古人发现人体上有一些纵贯全身的路线,称之为经脉;又发现这些大干线上有一些分枝,在分枝上又有更细小的分枝,古人称这些分枝为络脉,“脉”是这种结构的总括概念。

《黄帝内经》对经络的认识是从大量的临床观察中得来的,记载这些

临床观察的文献近年来已在马王堆帛书、张家山竹简和绵阳木人经络模型等出土文物中逐渐找到。

这些早期文献主要描述了经脉系统,并涉及了三种古老的医疗手段:一个是灸法,一个是砭术(即用石头治病的一种医术),另一个就是导引术(一种古老的气功),而经脉是这三种医术施用时借助的途径。

随着冶炼技术的发展,人们制成了金属针,称为微针,并用微针对

经脉进行治疗。

《黄帝内经》分为两部书,其中之一叫做《灵枢经》,也称为《针经》,就是专门论述用微针治疗经络的著作。

《黄帝内经》对经络作了系统的总结,在经脉之外,增加了络脉、经别、经筋、皮部和奇经等新的概念,它们共同组成了经络系统,成为古人心目中人体最重要的生理结构。

《黄帝内经》还阐述了经络的功能,即运行气血、平衡阴阳、濡养筋骨、滑利关节、联络脏腑和表里上下以及传递病邪等。

《黄帝内经》对经络系统及其功能的认识主要来自于长期的临床观察,也包含一些推理分析的结果和取类比象的描述。

由于《黄帝内经》的概念体系是二千多年前的,给现代人理解它的思想内涵带来了极大的困难。

因此,从文献和实验等多个方面揭示古典经络概念的内涵,是中医研究者的任务。

一、经络系统组成

●经络作为运行气血的通道,是以十二经脉为主,其"内属于府藏,

外络于肢节",将人体内外连贯起来, 成为一个有机的整体;

●十二经别,是十二经脉在胸、腹及头部的重要支脉,沟通脏腑,加强表里经的联系;

●十五络脉,是十二经脉在四肢部以及躯干前、后、侧三部的重要支脉,起沟通表里和渗灌气血的作用;

●奇经八脉,是具有特殊作用的经脉,对其余经络起统率、联络和调节气血盛衰的作用;

此外,经络的外部,筋肉也受经络支配分为十二经筋;皮肤也按经络

的分布分为十二皮部。

二、人体穴位常识

穴位是指神经末稍密集或神经干线经过的地方。

穴位的学名是腧穴,别名包括:“气穴”、“气府”、“节”、“会”、“骨空”、“脉气所发”、“砭灸处”、“穴位”。

人体周身约有52个单穴,300个双穴、50个经外奇穴,共720个穴位。

有108个要害穴,其中有72个穴一般点击不至于致命,其余36个穴是致命穴,俗称“死穴”。

死穴又分软麻、昏眩、轻和重四穴,各种皆有九个穴。

合起来为36个致命穴。

三、人体穴位作用注解图。