九年级化学第三章知识点总结

九年级化学第三章知识点总结

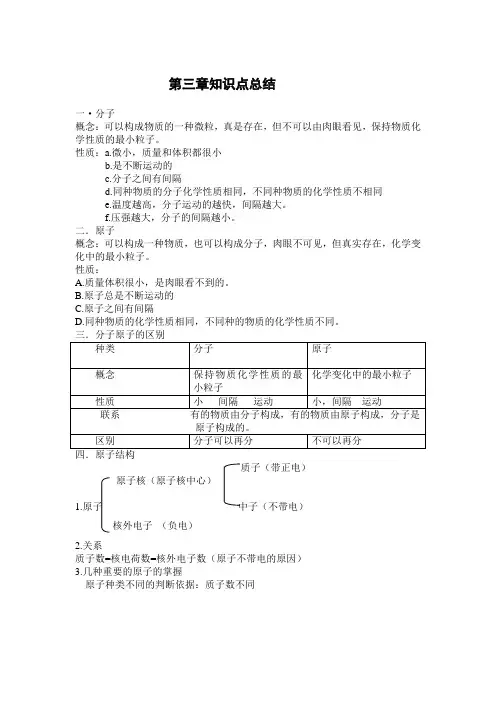

第三章知识点总结一·分子概念:可以构成物质的一种微粒,真是存在,但不可以由肉眼看见,保持物质化学性质的最小粒子。

性质:a.微小,质量和体积都很小b.是不断运动的c.分子之间有间隔d.同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的化学性质不相同e.温度越高,分子运动的越快,间隔越大。

f.压强越大,分子的间隔越小。

二.原子概念:可以构成一种物质,也可以构成分子,肉眼不可见,但真实存在,化学变化中的最小粒子。

性质:A.质量体积很小,是肉眼看不到的。

B.原子总是不断运动的C.原子之间有间隔D.同种物质的化学性质相同,不同种的物质的化学性质不同。

三.分子原子的区别种类分子原子化学变化中的最小粒子概念保持物质化学性质的最小粒子性质小间隔运动小,间隔运动联系有的物质由分子构成,有的物质由原子构成,分子是原子构成的。

区别分子可以再分不可以再分四.原子结构质子(带正电)原子核(原子核中心)1.原子中子(不带电)核外电子(负电)2.关系质子数=核电荷数=核外电子数(原子不带电的原因)3.几种重要的原子的掌握原子种类不同的判断依据:质子数不同原子种类质子数中子数核外电子数氢 1 0 1碳 6 6 6氧8 8 8钠11 12 11镁12 12 12氯17 18 174.原子核外电子的排布A.分层排布层数:1层7层离原子核:近远能量:小大B.稳定原子核外电子排布C.原子结构示意图D.结构决定性质:原子的化学性质由最外层电子数决定。

种类最外层电子数得失电子趋势化学性质稀有气体原子8个或者2个相对稳定,不容易稳定得失电子金属原子一般小于4个容易失去电子不稳定非金属原子一般大于4个容易的得到电子不稳定。

九年级上册化学第三单元知识点总结

九年级上册化学第三单元知识点总结

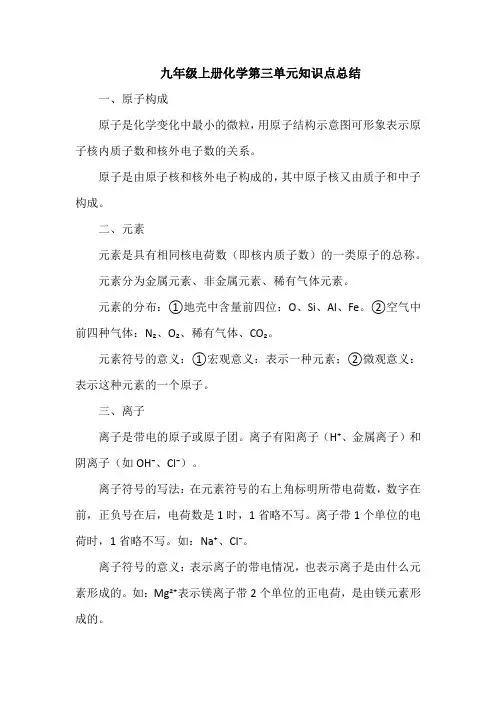

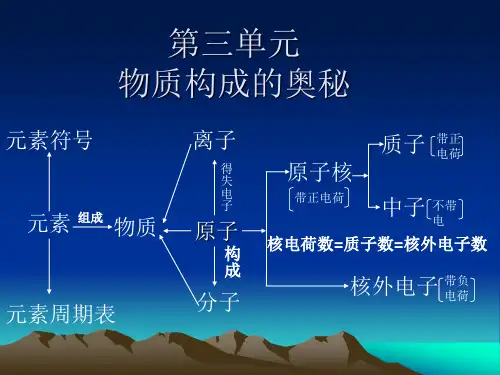

一、原子构成

原子是化学变化中最小的微粒,用原子结构示意图可形象表示原子核内质子数和核外电子数的关系。

原子是由原子核和核外电子构成的,其中原子核又由质子和中子构成。

二、元素

元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

元素分为金属元素、非金属元素、稀有气体元素。

元素的分布:①地壳中含量前四位:O、Si、Al、Fe。

②空气中前四种气体:N₂、O₂、稀有气体、CO₂。

元素符号的意义:①宏观意义:表示一种元素;②微观意义:表示这种元素的一个原子。

三、离子

离子是带电的原子或原子团。

离子有阳离子(H⁺、金属离子)和阴离子(如OH⁻、Cl⁻)。

离子符号的写法:在元素符号的右上角标明所带电荷数,数字在前,正负号在后,电荷数是1时,1省略不写。

离子带1个单位的电荷时,1省略不写。

如:Na⁺、Cl⁻。

离子符号的意义:表示离子的带电情况,也表示离子是由什么元素形成的。

如:Mg²⁺表示镁离子带2个单位的正电荷,是由镁元素形成的。

离子的形成:原子得失电子形成离子。

发生化学变化时,一般是原子最外层电子发生了转移。

失去电子的原子带正电荷,得到电子的原子带负电荷。

离子的分类:阳离子和阴离子。

离子分为强离子和弱离子。

人教版九年级化学初中化学第三单元物质构成的奥秘知识点总结

6、元素符号的书写:记住常用元素的元素符号。

7、元素的分类

(1)金属元素:组成的物质常温下基本全部为固态,Hg常温下为液态。

(2)非金属元素:组成的物质常温下有液态、固态、气态三种状态。

(3)稀有气体元素:组成的物质常温下都为气态。

8、元素周期表:七个周期,十六个族。同个周期电子层数相同;同个族最外层电子数相同,化学性质也相似。

3、元素、原子的区别和联系:

元素

原子

概念

具有相同核电荷数的一类原子的总称。

化学变化中的最小粒子。

区分

只讲种类,不讲个数,没有数量多少的意义。

既讲种类,又讲个数,有数量多少的含义。

使用范围

应用于描述物质的宏观组成。

应用于描述物质的微观构成。

举例

水中含有氢元素和氧元素。即水是由氢元素和氧元素组成的。

如一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的。

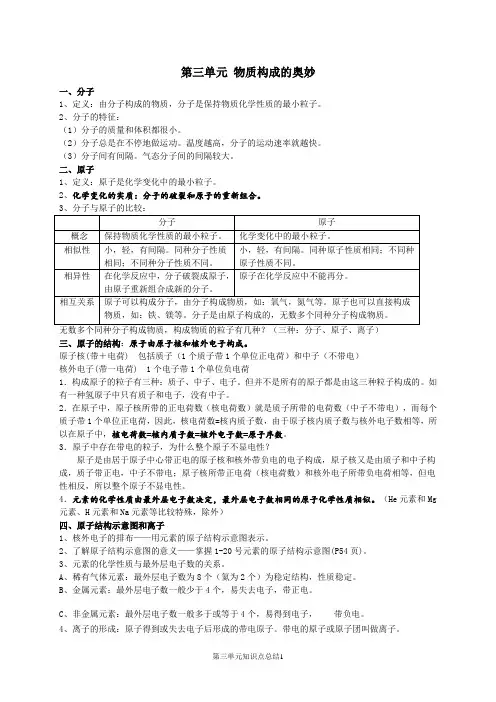

第三单元 物质构成的奥妙

一、分子

1、定义:由分子构成的物质,分子是保持物质化学性质的最小粒子。

2、分子的特征:

(1)分子的质量பைடு நூலகம்体积都很小。

(2)分子总是在不停地做运动。温度越高,分子的运动速率就越快。

(3)分子间有间隔。气态分子间的间隔较大。

二、原子

1、定义:原子是化学变化中的最小粒子。

2、化学变化的实质:分子的破裂和原子的重新组合。

无数多个同种分子构成物质,构成物质的粒子有几种?(三种:分子、原子、离子)

三、原子的结构:原子由原子核和核外电子构成。

原子核(带+电荷)包括质子(1个质子带1个单位正电荷)和中子(不带电)

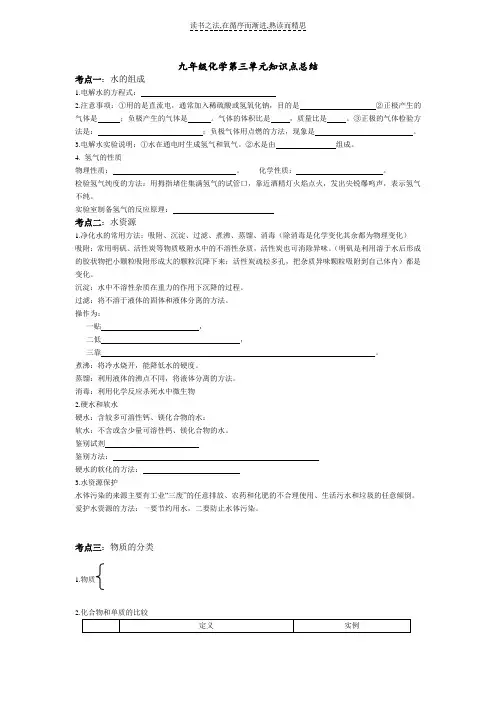

九年级化学第三单元知识点总结

九年级化学第三单元知识点总结考点一:水的组成1.电解水的方程式:2.注意事项:①用的是直流电,通常加入稀硫酸或氢氧化钠,目的是②正极产生的气体是;负极产生的气体是。

气体的体积比是,质量比是。

③正极的气体检验方法是:;负极气体用点燃的方法,现象是。

3.电解水实验说明:①水在通电时生成氢气和氧气。

②水是由组成。

4. 氢气的性质物理性质:。

化学性质:。

检验氢气纯度的方法:用拇指堵住集满氢气的试管口,靠近酒精灯火焰点火,发出尖锐爆呜声,表示氢气不纯。

实验室制备氢气的反应原理:考点二:水资源1.净化水的常用方法:吸附、沉淀、过滤、煮沸、蒸馏、消毒(除消毒是化学变化其余都为物理变化)吸附:常用明矾、活性炭等物质吸附水中的不溶性杂质,活性炭也可消除异味。

(明矾是利用溶于水后形成的胶状物把小颗粒吸附形成大的颗粒沉降下来;活性炭疏松多孔,把杂质异味颗粒吸附到自己体内)都是变化。

沉淀:水中不溶性杂质在重力的作用下沉降的过程。

过滤:将不溶于液体的固体和液体分离的方法。

操作为:一贴,二低,三靠。

煮沸:将冷水烧开,能降低水的硬度。

蒸馏:利用液体的沸点不同,将液体分离的方法。

消毒:利用化学反应杀死水中微生物2.硬水和软水硬水:含较多可溶性钙、镁化合物的水:软水:不含或含少量可溶性钙、镁化合物的水。

鉴别试剂鉴别方法:硬水的软化的方法:3.水资源保护水体污染的来源主要有工业“三废”的任意排放、农药和化肥的不合理使用、生活污水和垃圾的任意倾倒。

爱护水资源的方法:一要节约用水,二要防止水体污染。

考点三:物质的分类1.物质2.化合物和单质的比较定义实例单质化合物氧化物考点四:分子和原子1.分子:最小粒子;原子:最小微粒。

2.区别:化学反应中,分子可分,原子不可分。

;联系:分子是由原子构成的3.分子的特点:①②③4.从微观角度观察物理变化与化学变化物理变化是;化学变化是第四单元考点一:原子和离子1.原子结构(画出10,11号元素的原子结构示意图)2.原子结构的规律①决定原子种类。

九年级化学上册第三章知识点总结(人教版)

⑵相对原子质量与原子核内微粒的关系:相对原子质量≈质子数+中子数 课题2 元 素 一、 元素 1、 含义:具有相同质子数(或核电荷数)的一类原子的总称。 注意:元素是一类原子的总称;这类原子的质子数相同 因此:元素的种类由原子的质子数决定,质子数不同,元素种类就不同。 2、 元素与原子的比较: 元 素 原 子 区 别 含义 宏观概念,只分种类不计个数 微观概念,既分种类又分个数 2、水污染 A、水污染物:工业“三废”(废渣、废液、废气);农药、化肥的不合理施用生活垃圾、生活污水的任意排放 B、防止水污染:工业三废要经处理达标排放、提倡零排放;生活污水要集中处理达标排放、提倡零排放;合理施用农药、化肥,提倡使用农家肥;加强水质监测。

九年级化学上册第三章知识点总结(人教)

第三单元自然界的水 课题1 水的组成 一、水的组成 1、水的组成: (1)电解水的实验 A.装置�D�D�D水电解器 B.电源种类---直流电 C.加入硫酸或氢氧化钠的目的----增强水的导电性 D.化学反应:文字表达式::水(H2O) 氢气(H2) + 氧气(O2) 化学方程式:2H2O 2H2↑+ O2↑ 产生位置 负极 正极 体积比 2 : 1 质量比 1 : 8 E.检验:O2---出气口置一根带火星的木条----木条复燃 H2---出气口置一根燃着的木条------气体燃烧,发出淡蓝色的火焰 (2)结论:水是由氢、氧元素组成的。 2、水的性质 物理性质:无色无味的液体、40C时密度最大,为1g/cm3 化学性质:通电分解 文字表达式:水(H2O) 氢气(H2) + 氧气(O2) 化学方程式: 2H2O 2H2↑+O2↑ 3、氢气 1、物理性质:密度最小的气体(向下排空气法)(氢气与其它气体的显著区别之处);难溶于水(排水法)、无色无味的气体 证明氢气密度比空气小的方法:用氢气吹肥皂泡,若肥皂泡上升,则密度比空气小 2、化学性质: 可燃性(用途:高能燃料;焊接和切割金属)文字表达式:氢气(H2) + 氧气(O2) 水(H2O) 化学方程式:2H2 + O2 2H2O 点燃前,要验纯 现象:发出淡蓝色火焰,放出热量,有水珠产生 注意:混有一定量的空气或氧气的氢气遇明火会发生爆炸,因此点燃前必须验纯。 二、物质的分类 单质:由同种元素组成的纯净物 例:氢气、氧气、红磷等 化合物:由不同种元素组成的纯净物 例:水、高锰酸钾等 氧化物:由两种元素组成,且其中之一为氧元素的化合物 例:二氧化硫、水等 注意:单质、化合物前提必须是纯净物。 课题2 分子和原子一、构成物质的微粒:分子、原子等微粒 1、由分子构成的物质:例如水、二氧化碳、氢气、氧气等物质 2、由原子构成的物质:金属、稀有气体、金刚石、石墨等物质 3、物质构成的描述:物质由××分子(或原子)构成。例如:铁由铁原子构成;氧气由氧分子构成。 二、分子 1、基本性质:⑴质量、体积都很小; ⑵在不停地运动且与温度有关。温度越高,运动速率越快 例:水的挥发、品红的扩散; ⑶分子间存在间隔。同一物质气态时分子间隔最大,固体时分子间隔最小 ;物体的热胀冷缩现象就是分子间的间隔受热时增大,遇冷时变小的缘故。⑷同种物质的分子的性质相同,不同物质的分子的性质不同。 2、分子的构成:分子由原子构成。 分子构成的描述:①××分子由××原子和××原子构成。 例如:水分子由氢原子和氧原子构成 ②一个××分子由几个××原子和几个××原子构成。 例如:一个水分子由一个氧原子和二个氢原子构成 3、含义:分子是保持物质化学性质的最小粒子。 例:氢分子是保持氢气化学性质的最小粒子 4、从分子和原子角度来区别下列几组概念 ⑴物理变化与化学变化 由分子构成的物质,发生物理变化时,分子种类不变。发生化学变化时,分子种类发生改变。⑵纯净物与混合物由分子构成的物质,纯净物由同种分子构成;混合物由不同种分子构成。 ⑶单质与化合物 单质的分子由同种原子构成;化合物的分子由不同种原子构成。 三、原子 1、含义:原子是化学变化中的最小粒子。例:氢原子、氧原子是电解水中的最小粒子 2、分子与原子的比较 分 子 原 子 定义 分子是保持物质化学性质的最小粒子 原子是化学变化中的最小粒子。 性质 体积小、质量小;不断运动;有间隙 联系 分子是由原子构成的。分子、原子都是构成物质的微粒。 区别 化学变化中,分子可分,原子不可分。 3、化学反应的实质:在化学反应中分子分裂为原子,原子再重新组合成新的分子。课题3 水的净化 一、净化水的方法:沉淀、过滤、吸附、蒸馏 1、沉淀:静置,让水中的不溶性固体颗粒下沉到底部。 2、过滤 ①适用范围:用于分离难溶性固体与液体 ②操作注意事项:“一贴二低三靠” “一贴”:滤纸紧贴漏斗的内壁 3、物质构成的描述:物质由××分子(或原子)构成。例如:铁由铁原子构成;氧气由氧分子构成。 二、分子 1、基本性质:⑴质量、体积都很小; ⑵在不停地运动且与温度有关。温度越高,运动速率越快 例:水的挥发、品红的扩散; ⑶分子间存在间隔。同一物质气态时分子间隔最大,固体时分子间隔最小;物体的热胀冷缩现象就是分子间的间隔受热时增大,遇冷时变小的缘故。 ⑷同种物质的分子的性质相同,不同物质的分子的性质不同。 2、分子的构成:分子由原子构成。 分子构成的描述:①××分子由××原子和××原子构成。 例如:水分子由氢原子和氧原子构成 ②一个××分子由几个××原子和几个××原子构成。 例如:一个水分子由一个氧原子和二个氢原子构成 3、含义:分子是保持物质化学性质的最小粒子。 例:氢分子是保持氢气化学性质的最小粒子 4、从分子和原子角度来区别下列几组概念⑴物理变化与化学变化 由分子构成的物质,发生物理变化时,分子种类不变。发生化学变化时,分子种类发生改变。 ⑵纯净物与混合物 由分子构成的物质,纯净物由同种分子构成;混合物由不同种分子构成。 ⑶单质与化合物 单质的分子由同种原子构成;化合物的分子由不同种原子构成。 三、原子 1、含义:原子是化学变化中的最小粒子。例:氢原子、氧原子是电解水中的最小粒子 2、分子与原子的比较 分 子 原 子 定义 分子是保持物质化学性质的最小粒子 原子是化学变化中的最小粒子。 性质 体积小、质量小;不断运动;有间隙联系 分子是由原子构成的。分子、原子都是构成物质的微粒。 区别 化学变化中,分子可分,原子不可分。 3、化学反应的实质:在化学反应中分子分裂为原子,原子再重新组合成新的分子。 课题3 水的净化 一、净化水的方法:沉淀、过滤、吸附、蒸馏 1、沉淀:静置,让水中的不溶性固体颗粒下沉到底部。 2、过滤 ①适用范围:用于分离难溶性固体与液体 ②操作注意事项:“一贴二低三靠” “一贴”:滤纸紧贴漏斗的内壁 2、水污染 A、水污染物:工业“三废”(废渣、废液、废气);农药、化肥的不合理施用 生活垃圾、生活污水的任意排放B、防止水污染:工业三废要经处理达标排放、提倡零排放;生活污水要集中处理达标排放、提倡零排放;合理施用农药、化肥,提倡使用农家肥;加强水质监测。 第四单元 物质构成的奥秘 课题1 原 子 1、原子的构成 (1)原子结构的认识

人教版初三化学第三章知识点总结

生物细胞中元素含量排列:氧﹥碳﹥氢﹥氮

元素的分类

• 元素

稀有气体元素:“气”字 头

金属元素:“金”字旁

固态非金属:“石”字

非金属元素

旁 液态非金属:“水”字旁

气态非金属:“气”字头

元素符号

1.元素符号的书写: 只用一个符号表示的要大写,用两个符号 表示的应该“一大二小”

而在化学变化中,分子破裂为原子,原子

重新结合形成新的分子。 2、纯净物与混合物的区别

由相同分子构成的物质是纯净物, 由不同种分子构成的物质是混合物。

(四) 原子结构示意图:

第一层 第二层 第三层(最外层)

弧线表示 电子层

+11 2 8 1 弧线上的数字表示各电子层上的电子数

数字1也可以表示 最外层电子数 圆圈表示 原子核 圈内数字表示 质子数 “+”表示 原子核带正电

三态的变化,由于分子之间空隙的变化, 分子本身的体积大小不变。

• (二)化学变化的实质

• 由分子直接构成的物质,在化学变化中:

•

分子分裂

原子

重新组合

新的分子

1.分子是保持物质化学性质的最小粒子,

而原子是化学变化中的最小粒子。

3.在化学变化中,分子可分,原子不可分。

(三)用分子的观点解释:

1、物理变化与化学变化的区别 在物理变化中,分子不会变成其他分子;

2.元素符号的含义 “O” 既表示 氧元素,又表示1个氧原子。 “H” 既表示氢元素,又表示1个氢原子。 “2H” 只能表示2个氢原子。

元素周期表

1.7个横行,即7个周期。

18纵行,16个族(8,9,10纵行共组1个族)。b.该原子的核外电子层数=所在周期数

化学九年级上册第三单元知识点总结

化学九年级上册第三单元知识点总结一、分子和原子。

1. 分子的性质。

- 分子的质量和体积都很小。

- 例如,1个水分子的质量约是3×10^-26kg,一滴水中大约有1.67×10^21个水分子。

- 分子在不断地运动。

- 实验:浓氨水和酚酞溶液的实验,浓氨水具有挥发性,氨分子不断运动,进入酚酞溶液中使酚酞溶液变红。

- 温度越高,分子运动速率越快。

如湿衣服在阳光下比在阴凉处干得快。

- 分子之间有间隔。

- 实验:酒精和水混合体积变小。

不同液体混合时,分子相互穿插填充了彼此的空隙。

- 气体分子间间隔较大,容易被压缩;固体和液体分子间间隔较小,不易被压缩。

例如,空气可以被压缩进轮胎,而水和固体很难被压缩。

- 同种分子化学性质相同,不同种分子化学性质不同。

- 例如,氧气分子能支持燃烧、供给呼吸,而二氧化碳分子不能支持燃烧、不能供给呼吸。

2. 分子的定义。

- 分子是保持物质化学性质的最小粒子。

- 例如,保持水化学性质的最小粒子是水分子;保持氧气化学性质的最小粒子是氧分子。

3. 原子的性质。

- 原子的质量和体积也很小。

- 原子在不断地运动。

- 原子之间有间隔。

4. 原子的定义。

- 原子是化学变化中的最小粒子。

- 在化学变化中,分子可分,原子不能再分。

例如,水电解时,水分子分解成氢原子和氧原子,氢原子和氧原子重新组合成氢分子和氧分子。

5. 分子和原子的联系与区别。

- 联系。

- 分子是由原子构成的。

例如,一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的。

- 原子可以构成分子,原子也可以直接构成物质(如金属单质、稀有气体等)。

- 区别。

- 在化学变化中,分子可分,原子不可分。

二、原子的结构。

1. 原子的构成。

- 原子是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。

原子核是由质子和中子构成的。

- 每个质子带一个单位的正电荷,每个电子带一个单位的负电荷,中子不带电。

- 在原子中,核电荷数=质子数 = 核外电子数。

人教版初三化学第三章物质构成的奥秘知识点总结

第三单元物质构成的奇妙课题1 分子和原子一、构成物质的微粒:分子、原子、离子1、由分子构成的物质:例如水、二氧化碳、氢气、氧气等物质2、由原子构成的物质:金属、稀有气体、金刚石、石墨等物质3、有离子构成的物质:氯化钠硫酸锌4〔显著特征:含有 4 3 344等原子团〕4、物质构成的描绘:物质由××分子〔或原子、离子〕构成。

例如:铁由铁原子构成;氧气由氧分子构成。

氯化钠由氯离子和钠离子构成二、分子1、根本性质:⑴质量、体积都很小;⑵在不停地运动〔及温度有关〕。

温度越高,运动速率越快例:水的挥发、品红的扩散、闻到气味等;⑶分子间存在间隔。

同一物质气态时分子间隔最大,固体时分子间隔最小;物体的热胀冷缩现象就是分子间的间隔受热时增大,遇冷时变小的原因。

⑷同种物质间分子的性质一样,不同物质间分子的性质不同。

分子一样物质一样,分子不同物质不同2、分子的构成:分子由原子构成。

分子构成的描绘:①××分子由××原子和××原子构成。

例如:水分子由氢原子和氧原子构成②一个××分子由几个××原子和几个××原子构成。

例如:一个水分子由一个氧原子和二个氢原子构成3、含义:分子是保持物质化学性质的最小微粒。

例:氢分子是保持氢气化学性质的最小粒子,水分子是保持水的化学性质的最小粒子。

4、从分子和原子角度来区分以下几组概念⑴物理变更及化学变更由分子构成的物质,发生物理变更时,分子种类不变。

发生化学变更时,分子种类发生了变更。

〔学会从分子和原子的角度描绘物理变更和化学变更〕⑵纯净物及混合物由分子构成的物质,纯净物由同种分子构成;混合物由不同种分子构成。

⑶单质及化合物单质的分子由同种原子构成;化合物的分子由不同种原子构成。

三、原子1、含义:原子是化学变更中最小的微粒。

例:氢原子、氧原子是电解水中的最小粒子组合成新的分子。

九年级化学第三章知识总结要点

九年级化学第三章知识总结要点

本文档总结了九年级化学第三章的知识要点,旨在帮助学生回顾和巩固所学的内容。

1. 原子和分子

- 原子:物质的最小单位,由质子、中子和电子组成。

- 分子:由两个或更多原子组合而成的粒子。

2. 元素和化合物

- 元素:由同一种原子组成的纯物质。

- 化合物:由两种或更多不同元素组合而成的纯物质。

3. 化学式

- 化学式是化合物组成的简写方式。

- 有机化合物的化学式通常由C、H、O等元素符号组成。

4. 反应式和反应类型

- 反应式:描述化学反应所发生的变化。

- 反应类型:包括合成反应、分解反应、置换反应和电解反应等。

5. 离子和离子反应

- 离子:带电的原子或由原子组成的粒子。

- 离子反应:以离子为反应物的化学反应。

6. 相对分子质量和摩尔质量

- 相对分子质量:化合物相对于碳-12同位素的质量比。

- 摩尔质量:物质的相对分子质量或相对原子质量的单位质量(克)。

7. 配制溶液

- 配制溶液的步骤:称取溶质、溶解溶质、加水并充分搅拌。

8. 酸碱中和反应

- 酸碱中和反应:指酸和碱反应生成盐和水的过程。

以上是九年级化学第三章的知识总结要点。

希望对学生们的研究有所帮助!。

九年级化学上册 第三章 维持生命之气——氧气知识点总结(新版)粤教版

第三章《维持生命之气——氧气》1、氧气(1)物理性质:通常情况下,氧气是一种无色、无味的气体。

不易溶于水,密度比空气略大(比空气略重),液氧是淡蓝色的。

氧气的化学性质:是一种化学性质比较活泼的气体,能与许多物质发生化学反应,在反应中提供氧,具有氧化性,是常用的氧化剂特有的性质:支持燃烧,供给呼吸物质现象碳在空气中保持红热,在氧气中发出白光,产生使澄清石灰水变浑浊的气体C + O2点燃CO2磷产生大量白烟4P + 5O2点燃 2P2O5硫在空气中发出微弱的淡蓝色火焰,而在氧气中发出明亮的蓝紫色火焰,产生有刺激性气味的气体S + O2点燃 SO2镁发出耀眼的白光,放出热量,生成白色固体2Mg+O2点燃2MgO 4Al + 3O2点燃 2Al2O3铝铁剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体(Fe3O4) 3Fe+2O2点燃Fe3O4石蜡在氧气中燃烧发出白光,瓶壁上有水珠生成,产生使澄清石灰水变浑浊的气体H2和O2的现象是:发出淡蓝色的火焰。

CO和O2的现象是:发出蓝色的火焰。

CH4和O2的现象是:发出明亮的蓝色火焰。

*铁、铝燃烧要在集气瓶底部放少量水或细砂的目的:防止溅落的高温熔化物炸裂瓶底*铁、铝在空气中不可燃烧。

*氧气用途:供给呼吸(如潜水、医疗急救、高空飞行、潜水、登山)支持燃烧(如燃料燃烧、炼钢、气焊、作火箭发动机的助燃剂、制液氧炸药等)2、催化剂(触媒):在化学反应中能改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质在反应前后都没有发生变化的物质。

(一变两不变)催化剂在化学反应中所起的作用叫催化作用。

3、氧气的制备:工业制氧气——分离液态空气法(原理:氮气和氧气的沸点不同物理变化)实验室制氧气原理 2H2O2MnO22H2O + O2↑2KMnO4△ K2MnO4 + MnO2 + O2↑2KClO3MnO22KCl+3O2↑4、气体制取与收集装置的选择△发生装置:固固加热型(A)、固液不加热型(B)收集装置:根据物质的密度、溶解性5、制取氧气的操作步骤和注意点(以高锰酸钾制取氧气并用排水法收集为例)a、步骤:查—装—定—点—收—移—熄b 、注意点①试管口略向下倾斜:防止冷凝水倒流引起试管破裂②药品平铺在试管的底部:均匀受热③铁夹夹在离管口约1/3处④导管应稍露出橡皮塞:便于气体排出⑤试管口应放一团棉花:防止高锰酸钾粉末进入导管⑥排水法收集时,待气泡均匀连续冒出时再收集(刚开始排出的是试管中的空气)⑦实验结束时,先移导管再熄灭酒精灯:防止水倒吸引起试管破裂⑧用排空气法收集气体时,导管伸到集气瓶底部6、氧气的验满:用带火星的木条放在集气瓶口检验:用带火星的木条伸入集气瓶内7、燃烧和灭火知识点内容说明燃烧定义可燃物与氧气发生的发光、放热的剧烈的氧化反应发光放热的现象不一定是燃烧灭火原理1、清除可燃物或使可燃物与其他物质隔离2、隔绝空气或氧气3、使可燃物温度降低到着火点以下灭火实例灭火方法分析灭火原理油锅着火可用锅盖盖灭使可燃物与空气隔离纸箱着火可用水浇灭降温,使可燃物与空气隔离森林着火可将大火蔓延前方的树木砍掉清除可燃物图书档案着火用二氧化碳灭火隔绝空气,降低温度燃烧条件1、物质本身是可燃物2、可燃物的温度达到着火点3、可燃物接触氧气(或空气)8、氧化反应:物质与氧(氧元素)发生的化学反应。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三单元物质构成的奥秘

第一节分子和原子

一、分子和原子的异同

二、验证分子运动的探究实验

【实验操作】如右图,取适量的酚酞溶液,分别倒入A、B两个小烧杯中,另取一个小烧杯C,加入约5mL浓氨水。

用一个大烧杯罩住A、C两个小烧杯,烧杯B置于大烧杯外。

观察现象。

【实验现象】烧杯A中的酚酞溶液由上至下逐渐变红。

【实验结论】分子是不断运动的。

【注意事项】浓氨水显碱性,能使酚酞溶液变红。

浓氨水具有挥发性,能挥发出氨气。

三、从微观角度解释问题

1.用分子观点解释由分子构成的物质的物理变化和化学变化

物理变化:没有新分子生成的变化。

(水蒸发时水分子的间隔变大,但水分子本身没有变化,故为物理变化)

化学变化:分子本身发生变化,有新分子生成的变化。

(电解水时水分子变成了新物质的分子,故为化学变化)

2.纯净物和混合物(由分子构成的物质)的区别:纯净物由同种分子构成,混合物由不同

种分子构成。

3.分子和原子的联系:分子是由原子构成的,同种原子结合成单质分子,不同种原子结合

成化合物分子。

4.分子和原子的本质区别:在化学变化中,分子可以再分,而原子不能再分。

5.化学变化的实质:在化学变化过程中,分子裂变成原子,原子重新组合,形成新物质的

分子。

第二节原子的结构

1.原子的构成

原子一般是由质子、中子和电子构成,有的原子不一定有中子,质子数也不一定等于中子数。

原子的种类由核电荷数(质子数)决定。

2. 构成原子的各种粒子间的关系

在原子中,原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数。

由于原子核所带的正电荷与核外电子所带的负电荷的电量相等,电性相反,所以原子整体不显电性。

3. 相对原子质量

以一种碳原子(碳12)质量的1/12(1.66×10-27

kg )为标准,其他原子的质量跟它相比较所得到的比,作为这种原子的相对原子质量,符号为Ar 。

相对原子质量是通过比较得出的比值,单位为“1”。

12

1

(kg)(kg)⨯

=

标准碳原子的质量一个原子的实际质量相对原子质量

原子中质子和中子的质量接近碳原子质量的1/12,而电子的质量约为质子质量的

1/1836,可以忽略不计,所以原子的质量集中在原子核上,即相对原子质量≈质子数+中子数

第三节 元素

1. 定义:元素就是具有相同电荷数(即核内电子数)的一类原子的总称。

元素与原子的区别和联系:

2. 元素之最

地壳中含量(质量分数)排在前五位的元素:氧、硅、铝、铁、钙 地壳中含量最多的金属元素:铝 地壳中含量最多的非金属元素:氧 生物细胞中含量最多的元素:氧 人体中含量最多的金属元素:钙

3. 元素的分类:金属元素、非金属元素、稀有气体元素

4. 元素符号:元素用元素符号表示。

元素符号是用元素拉丁文名称的第一个字母表示的,

如果第一个字母相同,则再附加一个小写字母加以区别。

原子

(不带电) 原子核(带正电)

核外电子(每个电子

带一个单位负电荷)

质子(每个质子带

一个单位正电荷) 中子(不带电)

在核外一个相对很大的空间内做着高速运动 体积很小,约占原子体积的十万分之一

5.元素符号的意义:元素符号不仅表示一种元素,还表示这种元素的一个原子。

如果物质

由原子构成,元素符号还可以表示一种物质。

如果元素符号前加上系数,就只表示该原子的个数,只具有微观意义。

如:H表示氢元素、1个氢原子。

2H表示2个氢原子。

Cu表示铜元素、一个铜原子、金属铜。

6.描述物质宏观组成和微观构成:

①宏观组成(描述物质的组成时用元素叙述):铁是由铁元素组成的。

二氧化碳是由碳

元素、氧元素组成的。

②微观构成(描述物质的构成时用分子、原子、离子叙述)铁是由铁原子构成的。

二

氧化碳是由二氧化碳分子构成的。

(描述分子的构成时用原子叙述)1个二氧化碳分子是由1个碳原子和2个氧原子构成的。

7.元素周期表:元素周期表的每一横行叫做一个周期,共7个周期;每一纵行叫做一个族,

共16个族。

周期的变化规律:从左到右,原子序数由少变多。

除第一周期以外,每一周期都是以金属元素开始,逐渐过渡到非金属元素,最后以稀有气体元素结束,从左到右金属性逐渐减弱。

同一周期元素的原子的电子层数相等。

8.核外电子的排布

在含有很多电子的原子里,电子的能量并不相同,能量高的通常在离核较远的区域运动,能量低的电子通常在离核较近的区域运动,就像分了层一样。

这样的运动,我们称为分层运动或分层排布。

现在发现的元素,原子核外电子最少的有1层,最多的有7层。

电子层序数越大,层内电子的能量越大,离原子核距离越远。

规律:①核外电子总是尽先排在能量最低的电子层里,第一层排满才能排第二层,第二层排满才能排第三层。

②每个电子层最多能容纳2n2个电子(n为层序数,第一层n=1,第二层n=2)。

③最外层电子数不超过8个(第一层为最外层时,不超过2个)。

9.原子结构示意图:一个氯原子的原子结构示意图如下

10. 元素的种类

① 金属元素:原子的最外层电子数一般少于4个(是不稳定结构),在化学变化中易失去最外层电子,而使次外层成为最外层,形成稳定结构。

这种性质叫做金属性。

② 非金属元素:原子的最外层电子数一般多于或等于4个(是不稳定结构),在化学变化中易获得电子,而使最外层达到8电子的稳定结构。

这种性质叫做非金属性。

③ 稀有气体元素:原子的最外层有8个电子(He 为2个),为相对稳定结构。

11.

离子的形成:带电的原子或原子团叫做离子。

在化学反应中,金属元素原子失去最外层电子,非金属元素原子得到电子,从而使参加反应的原子带上电荷。

带电荷的原子叫做离子。

带正电荷的原子叫做阳离子,带负电荷的原子叫做阴离子。

阴、阳离子由于静电作用互相吸引,结合形成稳定的、不带电性的化合物。

12. 离子内质子数不等于核外电子数,离子的最外层电子一般是8(氢是0)个电子的稳定

结构。

原子通过得失电子变成离子,离子也可以通过得失电子变回原子。

13. 离子符号

离子用离子符号表示:在原子团或元素符号的右上角标出离子所带的电荷的多少及电荷的正负(数字在前,符号在后),当离子所带电荷数为1时,1可以不写。

如Na +(钠离子)、Ca 2+(钙离子)、H +(氢离子)、Cl -(氯离子)、O 2-(氧离子)、OH -(氢氧根离子)等。

离子符号表示的意义:Mg 2+表示1个镁离子带2个单位的负电荷。

2O 2-表示2个氧离子。

离子符号只有微观含义,没有宏观含义。

14. 一定带正电的粒子:质子、原子核、阳离子

一定带负电的粒子:电子、阴离子 不带电的粒子有:中子、原子、分子 15. 物质与其构成粒子之间的关系:

① 原子直接构成物质。

如汞、金刚石直接由原子构成。

② 金属元素原子和非金属元素原子分别形成阳离子和阴离子。

如氯化钠是由氯离子和钠离子构成的。

③ 非金属元素离子和非金属元素离子各提供电子形成共用电子对,结合成分子。

如氧气是由氧分子构成的。