E级GPS控制测量技术设计书(DOC)

E级GPS测量技术设计书

E 级GPS 测量技术设计书一、任务概述为巩固此学期所学的GPS控制测量,安排了此次实习,本次实习要求通过GPS定位测量综合训练,掌握布设GPS控制网的方法,培养自身的测量能力,熟悉GPS技术。

能使用GPS进行静态数据的采集并且数据处理,可以完整的整理出坐标数据。

本次实习先布设E 级GPS控制网,再进行GPS控制测量。

二、测区概况本测区位于xxxx,地势相对比较平坦,视野也较开阔,我们选的点尽量选在地势较空旷开阔的地方,以减免一些不必要的干扰。

由于条件限制,有两个点位于马路边,由于马路边行人,大型车辆比较多,这可能给测量带来一定的不便和误差。

其他总体情况还是比较良好。

三、测量依据1、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314—2001);2、《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73—99);3、《公路全球定位系统(GPS)测量规范》(JTJ/T066—98);4、《数字产品质量要求》(GB17491.1);四、已有资料利用情况此次测量任务利用分布在xxx和xxx三个已知点D1、X2、X1,经过对这两点的分析可知,这三点的坐标系统与此次测量所用坐标系统相同,点位保存完整,精度及等级也能达到本次测量要求,无需进行换带计算。

只需将此已知数据引入测区即可。

五、主要的作业方法和技术规定此次实习所用的仪器是南方测绘型号的GPS,此GPS操作简单,只需进行静态选择,主要的技术指标是针对选点和外业观测的,具体技术指标如下:1、GPS测量主要技术要求(1)平均边长表1 GPS网中各点平均边长AA A B C D E平均距离1000 300 70 10~15 5~10 0.2~5 (2)外业观测要求表2 各级GPS测量基本技术要求规定AA A B C D E卫星截止高度角(°)10 10 15 15 15 15 同时观测有效卫星数≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 有效观测卫星总数≥20 ≥20 ≥9 ≥2 ≥4 ≥4观测时段数≥10 ≥6 ≥4 ≥2 ≥1.6≥1.6表3 观测技术要求AA A B C D E时段长度min静态≥720≥540≥240≥60≥45≥40 快速静态双频+P(Y)码- - - ≥10≥5 ≥2双频全波- - - ≥15≥5 ≥2级别项目级别项目级别项目单频或双频半波- - - ≥30≥5 ≥2采样间隔S静态30 30 30 10~3010~3010~30 快速静态- - - 5~5 5~155~15时间中任一卫星有效观测时间min静态≥15 ≥15 ≥15 ≥15≥15≥15 快速静态双频+P(Y)码- - - ≥1 ≥1 ≥1 双频全波- - - ≥3 ≥3 ≥3 单频或双频半波- - - ≥5 ≥5 ≥5注:1、在时段中观测时间符合表7中第七项规定的卫星,为有效观测卫星;2、计算有效观测卫星总数时,应将各时段的有效观测卫星数扣除其间的重复卫星数;3、观测时段长度,应为开始记录数据到结束记录的时间段;4、观测时段数≥1.6,指每站观测一时段,至少60%测站再观测一时段。

E级GPS平面控制网技术设计书

E级GPS平面控制网技术设计书1、概述本次gps平面控制测量任务和作业容是位于北部松花江主航道北侧,为配合本次控制测量课程设计任务,需在江心岛开发区约4.2平方公里的测区围建立E级GPS平面控制网。

2、测区自然地理概况和已有资料2.1、测区自然地理概况测区位于省市北部松花江主航道北侧,是松花江泛洪区自然形成的梭形岛,为河漫滩湿地。

该岛地理位置优越,南北与市区相望,西隔宾洲铁路桥与太阳岛相望。

测区东西长约4.5公里,南北最宽约1.3公里,面积达4.2平方公里,平均海拔115米,位于松花江中游,属中温带大陆性季风气候,冬长夏短,全年平均降水量569.1毫米,降水主要集中在6-9月,夏季占全年降水量的60%。

四季分明,冬季1月平均气温约零下19度;夏季7月的平均气温约23度。

测区围:测区地理坐标为东经:126度37分—126度40分北纬:45度48分实测围呈不规则形状,围面积约4.2平方公里。

2.2、测区已有资料成果情况测区有google earth卫星遥感图一幅,该图可供图上选点。

此外,测区有校区控制三角点2个,其数据如下:3、测量技术设计依据(1)GB-T-18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规》(2)CJJ 73-97《全球定位系统城市测量技术规程》(3)CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》(4)CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》(5)CH / T1004《测绘技术设计规定》(5)CJJ -8-99《城市测量规》4、使用仪器本次测量采用的GPS接收机型号是南方北极星GPS 9600,该GPS仪接受的信号是L1-C/A码。

其平面精度:5mm+1ppm ,高程精度:10mm+2ppm 。

5、布网方案5.1、布网要求GPS 网相邻点间基线中误差按下式计算:式中(mm)为固定误差;(ppm)为比例误差系数;(km)为相邻点间的距离。

GPS-E 级网的主要技术要求应符合表1规定。

E级GPS控制网技术要求

附录E E级GPS控制网有关技术要求(参考)一、控制网执行的技术标准1、全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T 18314—2001),中华人民共和国国家标准;2、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991),中华人民共和国国家标准;3、技术设计书。

二、使用仪器测量采用的GPS接收机型号及其标称精度。

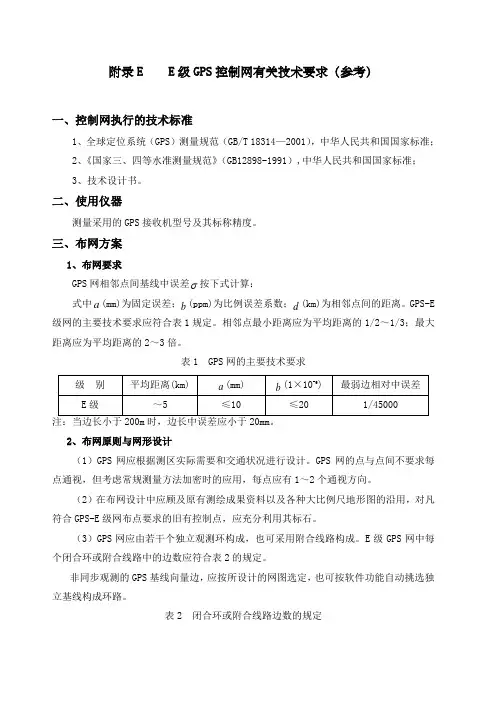

三、布网方案1、布网要求GPS网相邻点间基线中误差 按下式计算:式中a(mm)为固定误差;b(ppm)为比例误差系数;d(km)为相邻点间的距离。

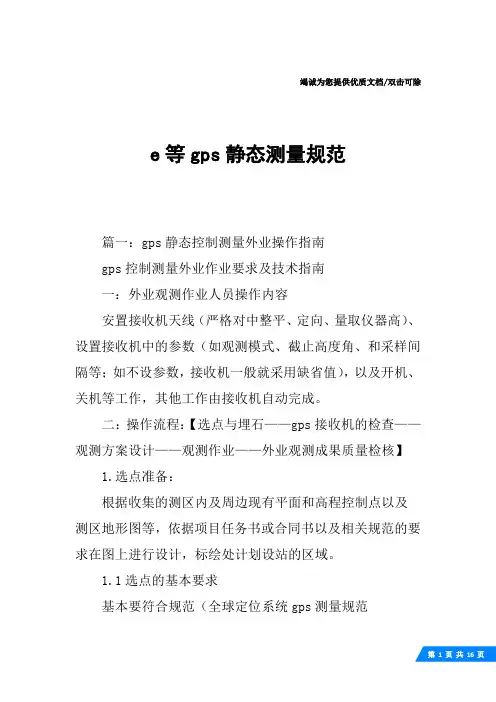

GPS-E 级网的主要技术要求应符合表1规定。

相邻点最小距离应为平均距离的1/2~1/3;最大距离应为平均距离的2~3倍。

表1 GPS网的主要技术要求2、布网原则与网形设计(1)GPS网应根据测区实际需要和交通状况进行设计。

GPS网的点与点间不要求每点通视,但考虑常规测量方法加密时的应用,每点应有1~2个通视方向。

(2)在布网设计中应顾及原有测绘成果资料以及各种大比例尺地形图的沿用,对凡符合GPS-E级网布点要求的旧有控制点,应充分利用其标石。

(3)GPS网应由若干个独立观测环构成,也可采用附合线路构成。

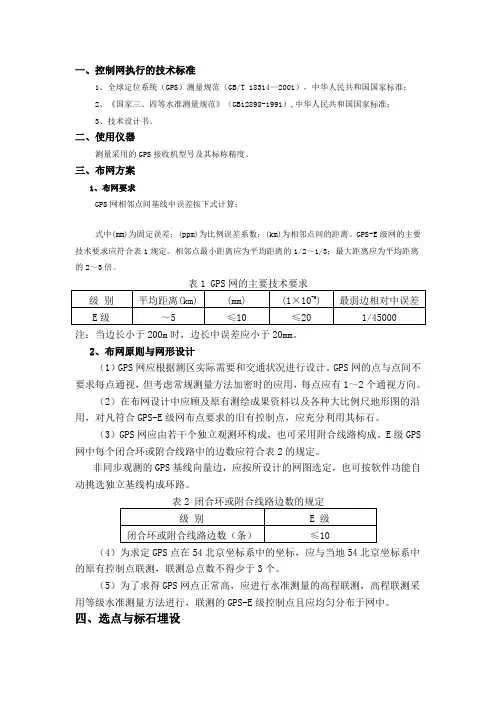

E级GPS网中每个闭合环或附合线路中的边数应符合表2的规定。

非同步观测的GPS基线向量边,应按所设计的网图选定,也可按软件功能自动挑选独立基线构成环路。

表2 闭合环或附合线路边数的规定(4制点联测,联测总点数不得少于3个。

(5)为了求得GPS网点正常高,应进行水准测量的高程联测,高程联测采用等级水准测量方法进行,联测的GPS-E级控制点且应均匀分布于网中。

四、选点与标石埋设1、选点在了解任务、目的、要求和测区自然地理条件的基础上,进行现场踏勘,最后进行选点。

选点应符合下列要求:(1)点位的选择应符合技术设计要求,并有利于其它测量手段进行扩展与联测;(2)点位的基础应坚实稳定,易于长期保存,并应有利于安全作业;(3)点位应便于安置接收设备和操作,视野应开阔,视场内周围障碍物的高度角一般应小于15°;(4)点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等),其距离不得小于200m,并应远离高压输电线其距离不得小于50m,以避免周围磁场对卫星信号的干扰;(5)点位附近不应有对电磁波反射(或吸收)强烈的物体,以减少多路径效应的影响;(6)交通应便于作业,以提高作业效率;(7)应充分利用符合上述要求原有的控制点及其标石,但利用旧点时应检查旧点的稳定性、完好性,符合要求方可利用;(8)选好点后应按合理的方法给GPS点编号。

城区GPS_E级控制测量技术设计书

城区GPS-E级控制测量技术设计书一、项目及任务概况为加强土地管理和满足城镇规划建设的需要,受**县国土资源局委托,由**信息技术有公司承接**县城区GPS-E级控制测量任务,现根据国家和省有关技术《规》、《规程》制定本技术设计书。

**县,省市辖县,革命老区县,地处省东北部,江上游,是粤东丘陵地带的一部分。

测区位于**城区和城区周边水寨、河东、横陂、转水四镇,施测围由甲方具体划定(详见下图),面积约189平方公里,根据要求施测GPS-E级控制点约32个。

二、采用任意带坐标的建议从**县城所处的地理坐标位置(115°34′-115°42′)来看,正好落在高斯正形投影3°带中央子午线为117°的39带西边缘,基本上位于114°(38带)与117°(39带)的相交处(115°30′),测区偏离中央子午线西向约140KM,其长度变形值很大,按理论计算,长度变形约为27.2CM/KM。

根据《城市测量规》CJJ8-2011规定,当长度变形值大于2.5CM/KM时,可采用高斯正形投影任意带的平面直角坐标系统,投影面可采用城市平均高程面。

为确保测区的成图成果质量,也为用图单位在征地、放桩等工程测量中有精度保证,做到平面控制点坐标反算的边长与实量边长尽可能相符,建意测区采用高斯正形投影任意带的平面直角坐标系统(80坐标系),将中央子午线通过**县城,定为:115°45′。

如本测区所测图幅与原测图幅在技术上有矛盾,可通过平移的办法处理。

以上建议供参考,否测按不予边长变形的考虑进行实测。

三、作业依据1.《全球定位系统(GPS)测量规》 GB/T 18314-20092.《卫星定位城市测量技术规》 CJJ/T 73-20103.《城市测量规》 CJJ/T 8-20114.《国家三、四等水准测量规》 GB/T 12898-20095.《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316-20086.本项目的技术设计书四、已有资料的分析与利用1.平面控制资料测区及周边地区有原国家点和军控点,为1980年坐标系,可作为本次控制测量平面起算点。

e等gps静态测量规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除e等gps静态测量规范篇一:gps静态控制测量外业操作指南gps控制测量外业作业要求及技术指南一:外业观测作业人员操作内容安置接收机天线(严格对中整平、定向、量取仪器高)、设置接收机中的参数(如观测模式、截止高度角、和采样间隔等;如不设参数,接收机一般就采用缺省值),以及开机、关机等工作,其他工作由接收机自动完成。

二:操作流程:【选点与埋石——gps接收机的检查——观测方案设计——观测作业——外业观测成果质量检核】1.选点准备:根据收集的测区内及周边现有平面和高程控制点以及测区地形图等,依据项目任务书或合同书以及相关规范的要求在图上进行设计,标绘处计划设站的区域。

1.1选点的基本要求基本要符合规范(全球定位系统gps测量规范gb/t18314-20xx)的相关要求:a)测站四周视野开阔,高度角15°以上不允许存在成片的障碍物b)远离大功率无线电发射源,以免损坏接收机天线,高压1/16电线50米至少,大功率无线发射源至少200米。

c)测站远离房屋、围墙、广告牌、山坡及大面积平静水面(湖泊、池塘)等信号反射物,以免出现严重的多路径效应。

d)点位应位于地质条件良好、点位稳定、易于保护的地方,并尽可能顾及交通条件。

1.2选点作业a)测量人员应按照在图上选择的初步位置以及对点位的基本要求,在实地最终选定点位,并做好相应的标记。

b)利用旧点时,应对旧点的稳定性、可靠性和完好性进行检查,符合要求时方可利用。

c)点名以该点位所在地命名,无法区分时,可在点名后加注(一)、(二)。

d)新旧点重合时,应沿用旧点名,一般不应更改。

e)选点工作完成后,应按规范要求的形式绘制gps网选点图,可以用相机或手机拍照片。

提交的资料:①点之记②gps网选点图1.3埋石c、d、e及gps点在满足标石稳定、易于长期保存的前提下,均可根据具体情况选用。

提交的资料:标石建造的照片2/162.仪器的验检:2.1一般视检gps接收机及其天线的外观是否良好,是否有挤压摩擦造成的伤痕,仪器、天线等设备的型号是否正确。

E级GPS控制网有关技术要求

一、控制网执行的技术标准1、全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T 18314—2001),中华人民共和国国家标准;2、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991),中华人民共和国国家标准;3、技术设计书。

二、使用仪器测量采用的GPS接收机型号及其标称精度。

三、布网方案1、布网要求GPS网相邻点间基线中误差按下式计算:式中(mm)为固定误差;(ppm)为比例误差系数;(km)为相邻点间的距离。

GPS-E级网的主要技术要求应符合表1规定。

相邻点最小距离应为平均距离的1/2~1/3;最大距离应为平均距离的2~3倍。

注:当边长小于200m时,边长中误差应小于20mm。

2、布网原则与网形设计(1)GPS网应根据测区实际需要和交通状况进行设计。

GPS网的点与点间不要求每点通视,但考虑常规测量方法加密时的应用,每点应有1~2个通视方向。

(2)在布网设计中应顾及原有测绘成果资料以及各种大比例尺地形图的沿用,对凡符合GPS-E级网布点要求的旧有控制点,应充分利用其标石。

(3)GPS网应由若干个独立观测环构成,也可采用附合线路构成。

E级GPS 网中每个闭合环或附合线路中的边数应符合表2的规定。

非同步观测的GPS基线向量边,应按所设计的网图选定,也可按软件功能自动挑选独立基线构成环路。

(4)为求定GPS点在54北京坐标系中的坐标,应与当地54北京坐标系中的原有控制点联测,联测总点数不得少于3个。

(5)为了求得GPS网点正常高,应进行水准测量的高程联测,高程联测采用等级水准测量方法进行,联测的GPS-E级控制点且应均匀分布于网中。

四、选点与标石埋设1、选点在了解任务、目的、要求和测区自然地理条件的基础上,进行现场踏勘,最后进行选点。

选点应符合下列要求:(1)点位的选择应符合技术设计要求,并有利于其它测量手段进行扩展与联测;(2)点位的基础应坚实稳定,易于长期保存,并应有利于安全作业;(3)点位应便于安置接收设备和操作,视野应开阔,视场内周围障碍物的高度角一般应小于15°;(4)点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等),其距离不得小于200m,并应远离高压输电线其距离不得小于50m,以避免周围磁场对卫星信号的干扰;(5)点位附近不应有对电磁波反射(或吸收)强烈的物体,以减少多路径效应的影响;(6)交通应便于作业,以提高作业效率;(7)应充分利用符合上述要求原有的控制点及其标石,但利用旧点时应检查旧点的稳定性、完好性,符合要求方可利用;(8)选好点后应按合理的方法给GPS点编号。

控制测量技术设计书

控制测量技术设计书控制测量技术设计书1.⼯程名称及任务。

2.测区概况简述。

3.已有资料的来源及分析、利⽤论证。

4.坐标系统的选择及处理⽅法的论证,起始数据的配置和处理。

5.⽔平控制⽹布设⽅案阐述,其中包括:(1)⾸级⽹的等级和布⽹⽅式,以及本次控制⽹在精度和密度⽅⾯对⽇后布设加密⽹的保证。

(2)控制⽹(点)精度估算的简要过程及结果。

(3)从经济上、技术上、精度上对两个以上布⽹⽅案进⾏对⽐论证,从中确定⼀个最优⽅案。

(4)填写精度统计表。

6.技术依据及作业⽅法。

内容主要包括:(1)⼯程执⾏的规范及施测细则。

(2)觇标及标⽯图并注明规格,材料及埋设⽅法(绘出⽰意图)。

(3)仪器的选择及检验项⽬要求。

(4)观测⽅法及各项限差(参阅规范或教材,不能杜撰)。

(5)概算内容和平差⽅法。

7.⼯作量综合计算及⼯作进程计划表(⾃⾏估计)。

8.需⽤的主要仪器设备(包括名称、型号和标称精度)、材料及经费预算。

9.⼯程项⽬完成后应提交的资料清单。

⽬录⼀.测区情况1.1测区位置及⾯积1.2地理状况⼆.作业依据三.测区已有资料及利⽤3.1平⾯控制资料3.2⾼程控制资料3.3其他资料四.平⾯控制测量4.1E级GPS测量4.2三级导线测量五.⾼程控制测量5.1四等⽔准测量5.2光电测距三⾓⾼程测量六.⼀级导线、⽔准测量和光电测距三⾓⾼程测量平差计算6.1观测数据的检查6.2平差计算七.提交成果资料7.1技术总结7.2控制点成果表的制作7.3控制⽹图的制作要求⼋.图根控制测量8.1图根导线8.2图根⾼程测量8.3平差计算8.4提交资料九.附图、附表、附件本次实习的⽬的是了解控制测量作业的全过程,通过对长沙县⽔渡河及其周边地区实现控制测量,巩固课堂学习的理论知识,将理论与实践有机结合,提⾼理论⽔平与外业操作能⼒。

⼀.测区情况1.1测区位置及⾯积东经113°,北纬28°向涉及周围13km左右。

施测范围呈不规则形状,范围⾯积约14km2。

E级GPS平面控制网技术设计书

E级GPS平⾯控制⽹技术设计书E级GPS平⾯控制⽹技术设计书1、概述本次gps平⾯控制测量任务和作业容是位于北部松花江主航道北侧,为配合本次控制测量课程设计任务,需在江⼼岛开发区约4.2平⽅公⾥的测区围建⽴E级GPS平⾯控制⽹。

2、测区⾃然地理概况和已有资料2.1、测区⾃然地理概况测区位于省市北部松花江主航道北侧,是松花江泛洪区⾃然形成的梭形岛,为河漫滩湿地。

该岛地理位置优越,南北与市区相望,西隔宾洲铁路桥与太阳岛相望。

测区东西长约4.5公⾥,南北最宽约1.3公⾥,⾯积达4.2平⽅公⾥,平均海拔115⽶,位于松花江中游,属中温带⼤陆性季风⽓候,冬长夏短,全年平均降⽔量569.1毫⽶,降⽔主要集中在6-9⽉,夏季占全年降⽔量的60%。

四季分明,冬季1⽉平均⽓温约零下19度;夏季7⽉的平均⽓温约23度。

测区围:测区地理坐标为东经:126度37分—126度40分北纬:45度48分实测围呈不规则形状,围⾯积约4.2平⽅公⾥。

2.2、测区已有资料成果情况测区有google earth卫星遥感图⼀幅,该图可供图上选点。

此外,测区有校区控制三⾓点2个,其数据如下:3、测量技术设计依据(1)GB-T-18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规》(2)CJJ 73-97《全球定位系统城市测量技术规程》(3)CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》(4)CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》(5)CH / T1004《测绘技术设计规定》(5)CJJ -8-99《城市测量规》4、使⽤仪器本次测量采⽤的GPS接收机型号是南⽅北极星GPS 9600,该GPS仪接受的信号是L1-C/A码。

其平⾯精度:5mm+1ppm ,⾼程精度:10mm+2ppm 。

5、布⽹⽅案5.1、布⽹要求GPS ⽹相邻点间基线中误差按下式计算:式中(mm)为固定误差;(ppm)为⽐例误差系数;(km)为相邻点间的距离。

GPS-E 级⽹的主要技术要求应符合表1规定。

《GPS测量技术》实训实习指导书.doc

目录前言 (2)实训项目一:GPS控制测量数据采集与处理 (6)实训项目二:GPS-RTK / CORS数字测图 (14)实训项目三:利用RTK进行工程施工放样 (16)前言一、实训目的实训的目的是使学生了解根据GPS定位的特点来对工程控制网进行测定的过程,它和常规工程控制网的不同点和相同点,使所学理论知识与实践相结合,巩固和加深对新知识的理解,增强学生的动手能力,培养学生解决问题、分析问题的能力。

通过学习,应达到如下要求:1、熟练掌握GPS接收机的使用方法,外业观测的记录要求。

选点、埋石的要求。

2、合理分配时段、掌握星历预报对时段的要求。

PDOP值的大小对观测精度的影响,图形结构的设计及外业工作。

手机或对讲机的合理应用。

3、熟练运用GPS-RTK / CORS进行碎部测量,完成数据的传输。

会用成图软件进行数字成图。

4、培养学生热爱本职工作,关心集体、爱护仪器及工具的良好职业道德以及对工作认真负责,对技术精益求精的工作作风,遵守校纪校规,保护群众利益的社会公德。

通过GPS定位实训,将所学知识融会贯通,依据测量工作“先整体后局部”、“先控制后碎部”的基本原则,完成G PS控制测量数据采集与处理,熟练运用GPS-RTK / CORS技术进行数字测图和施工放样。

二、实训任务与内容本实训是工程测量技术专业学生课堂实习,要求在测区内进行是静态GPS控制测量、GPS-RTK / CORS数字测图。

(一)GPS控制测量数据采集与处理1.实训前的准备工作实训动员,领取GPS接收机及物品,搜集资料。

2.GPS控制网的布设收集、查阅资料、测区踏勘,技术设计、实地选点埋石。

根据已有的坐标点作为已知点,设计GPS控制网,其各项技术要求、技术指标均以GPS规范为依据。

3.星历预报作业组在进入测区观测前,应事先编制GPS卫星可见性预报表。

预报表包括可见卫星号、卫星高度角和方位角、最佳观测卫星组、最佳观测时间、点位图形、几何图形强度因子等内容。

E级GPS控制测量技术设计书(DOC)

E级GPS控制测量技术设计书XXX建筑工程设计院二0一四年二月目录1、作业技术流程2、技术要点2.1准备工作2.2技术设计2.4选点埋石2.5野外观测2.6数据处理2.7平差计算2.8质量检查与自检报告2.9技术报告3.0成果整理与提交3、范例1、作业技术流程E级GPS控制测量在地形测量、地籍测量中一般是测区的首级平面控制,控制网的精度保证是后续其它工序的基础。

E级GPS控制测量工作时一般按下列流程进行工作:准备工作→技术设计→选点埋石→野外观测→数据处理→平差计算→质量检查与自检报告→技术报告→成果整理与提交。

2、技术要点2.1准备工作E级GPS控制测量的准备工作主要有:熟悉工程的合同或协议,了解委托单位对工程的特殊要求。

收集与测区有关的高等级控制点成果及相关资料,收集需用的地形图资料、技术标准,按规范或委托单位的要求制作标石,对参加施工的仪器设备按要求进行检验或校验。

进行现场踏勘了解测区现状和已知高等级控制点的保存情况,为技术设计做好准备。

准备施工的其它后勤保障工作。

2.2 选点埋石2.2.1 选点1.选点人员应由熟悉GPS测量技术及地质技术的人员承担。

选点前必须充分研究专业设计书;充分认知测区的地理、地质、水文、气象、验潮等环境信息;熟悉可利用的各种设施、位置环境、交通、水电等信息。

2. 选点人员应收集测区地质资料,实地勘察选定点位。

同时考察卫星通视环境与电磁干扰环境,确定可用标石类型、记录点之记有关内容,实地树立标志牌、拍摄照片等。

选点(埋石)所占用的土地,应得到土地使用者或管理者的同意。

3.点位应选择在稳定坚实的基岩、岩石、土层、建筑物顶部等能长期保存、满足观测条件的地点,并做好选点标记。

点位尽可能位于地面,城区内应尽量选在楼顶上,以便于保存和通视。

点位应尽量选在交通便利,方便观测的位置。

4.选点时应避开环境变化大,测量标志难以永久保存的地点,如易受水淹的河床、低地、靠近铁路、公路、已规划的易受施工影响有剧烈震动的地点。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

E级GPS 控制测量技术设计书XXX 建筑工程设计院二0 一四年二月目录1、作业技术流程2、技术要点2.1准备工作2.2技术设计2.4选点埋石2.5野外观测2.6数据处理2.7平差计算2.8质量检查与自检报告2.9技术报告3.0 成果整理与提交3、范例1、作业技术流程E 级GPS 控制测量在地形测量、地籍测量中一般是测区的首级平面控制,控制网的精度保证是后续其它工序的基础。

E 级GPS 控制测量工作时一般按下列流程进行工作:准备工作→技术设计→选点埋石→野外观测→数据处理→平差计算→质量检查与自检报告→技术报告→成果整理与提交。

2、技术要点2.1准备工作E 级GPS 控制测量的准备工作主要有:熟悉工程的合同或协议,了解委托单位对工程的特殊要求。

收集与测区有关的高等级控制点成果及相关资料,收集需用的地形图资料、技术标准,按规范或委托单位的要求制作标石,对参加施工的仪器设备按要求进行检验或校验。

进行现场踏勘了解测区现状和已知高等级控制点的保存情况,为技术设计做好准备。

准备施工的其它后勤保障工作。

2.2选点埋石2.2.1选点1.选点人员应由熟悉GPS 测量技术及地质技术的人员承担。

选点前必须充分研究专业设计书;充分认知测区的地理、地质、水文、气象、验潮等环境信息;熟悉可利用的各种设施、位置环境、交通、水电等信息。

2. 选点人员应收集测区地质资料,实地勘察选定点位。

同时考察卫星通视环境与电磁干扰环境,确定可用标石类型、记录点之记有关内容,实地树立标志牌、拍摄照片等。

选点(埋石)所占用的土地,应得到土地使用者或管理者的同意。

3.点位应选择在稳定坚实的基岩、岩石、土层、建筑物顶部等能长期保存、满足观测条件的地点,并做好选点标记。

点位尽可能位于地面,城区内应尽量选在楼顶上,以便于保存和通视。

点位应尽量选在交通便利,方便观测的位置。

4.选点时应避开环境变化大,测量标志难以永久保存的地点,如易受水淹的河床、低地、靠近铁路、公路、已规划的易受施工影响有剧烈震动的地点。

点位离开铁路的距离应不小于100m ,离公路不小于50m 。

5. 选点时应避开地质环境不稳定的地区,如断裂破碎带边缘、易发生洪水、滑坡、岩崩区、局部沉降区,有大量物质搬移的矿区、采石场、大量取土、地下水剧烈变化的地点。

6.选点时应远离发射功率强大的无线发射源、微波信道、高压线等,距离不小于200 米,应远离高压输电线和微波无线电传送通道,其距离不得小于50 米。

并应实地了解发射源和电磁波影响状况,标注在点之记环视图上。

7.选点时应避开多路径环境影响,避免靠近水面、树冠、高大建筑物、低洼潮湿等地点,应保证15 °以上无遮挡。

50 米以内的各种固定与变化反射体应标注在点之记环视图上。

8.选点时应设计水准联测路线,对于要联测等级水准的GPS 控制点,尤其是当点位处于河流、湖泊、水库的边缘时,在其位置选择上一定要考虑其水准联测的可能性。

9.选点完成后提交工作总结;及其它相关资料,包括点之记信息、本点与相邻点网图、实地选点方案等。

10.选点结束后,实地选点方案必须经过业主或质检部门检查验收,合格后方可进入埋石阶段。

2.2.2埋石2.2.2.1标石类型、规格及制作1.标石类型:地面采用GB/T 18314-2001 《全球定位系统(GPS)测量规范》中的混凝土普通标石(i ),楼顶采用建筑物上标石(j )。

标石尺寸如下:①地面标石:基座:长、宽各70cm ,厚30cm (现场混凝土浇灌,代替盘石)。

柱石:下底宽40cm ,上底宽20cm ,高60cm (预制)。

指示盘(保护井盖):长、宽各60cm ,厚度15cm (预制);指示盘顶面刻绘“D或E级GPS ×××(点号);严禁碰动;埋石年月(2014.01 )”。

警示桩:长方体,20 ×20 ×60cm (预制)。

在警示桩上部30cm 范围内竖排分左右两行刻印“测量标志”及“严禁破坏”字样。

②楼顶标石:下底30cm ,上底20cm ,高15cm (现场混凝土浇灌)。

2 .中心标志:采用采用长10cm 、直径4cm 的铜质或不锈钢标志。

在金属标志的正中位置用小钻头凿刻深2.0mm 、粗1.0mm 的小洞作为GPS 观测的对中点。

在标志表面刻印“ D 或 E 级GPS 点”字样。

3.标石规格4.标石制作:柱石、保护盖、指示盘、警示桩采用预制,其余为现场浇灌。

2.4.2标石埋设标石埋设质量直接关系到成果的使用寿命,必须对其质量引起高度重视。

埋石工作应准备的工具包括:运输工具、钻孔(打夯)机械,挖、埋坑工具(锹、镐、冲击钻、铁锤、钢钎等)、铁皮板、水桶、皮尺、振捣工具(电动振捣棒等)、修饰工具(建筑用水平尺、抹子等)、指南针、绘制点之记工具(铅笔、格尺、空白点之记等)、数码相机等。

1.地面标石:标石坑以选点标记为中心挖掘,大小以方便作业为准,深度不小于1.20m 。

基座以土模建造,要求两条土模边与东西向平行,土模高20cm ,长宽各70cm 。

混凝土按其施工要求进行配比,在施工时必须充分搅拌并捣实。

基座混凝土浇灌至20cm 厚时,在基座的正中位置安放柱石,再继续浇灌混凝土10cm ,使柱石镶嵌进基座,与混凝土基座牢固地凝结在一起,十分钟后,柱石周边用细土填埋夯实。

柱石上面安置保护盖,保护井内填埋细沙或细土,加盖指示盘。

在标石北面1.4m 处埋设警示桩,警示桩埋入地下35cm ,字面朝向标石。

2.楼顶标石:楼顶标石建造应使用模具。

对建造标石的位置必须进行彻底清理,除去沥青等防水物,打毛楼面,在四角位置打入水泥钢钉,清洗楼面,浇灌混凝土,安置中心标志。

2.4.3标石整饰在标石预制或浇灌时,在标石面上按下图进行整饰,并用油漆描红。

2.4.4埋石关键过程照片拍摄1.在埋石关键阶段,应拍摄照片反映埋石客观过程。

拍照使用分辨率不低于100 万像素的数码像机,文件大小以1 兆左右为宜。

照片为6 寸彩色,地面标石3 张,楼顶标石2 张。

照片应含以下内容:①标石坑照片,应能反映出标石坑的形状和尺寸;② 标石整饰后照片,应能反映出标石整饰是否规范;③标石埋设位置照片(远景、近景),应能反映出标石埋设位置的地貌。

④照片张贴式样见附录6。

2.对于地面标石:在挖好标石坑、完成标石装配(未填土,在基座上平行放置长度为70cm 的白底黑刻划尺子及字大为5 ×5cm 的点号(白底黑字))、埋石工作完成,三阶段分别拍摄照片。

对于楼顶标石:在完成准备工作并钉好钢钉、埋石工作完成并拆除模具(在楼面平行于标石放置白底黑刻划尺子及字大为5 ×5cm 的点号(白底黑字)),二阶段分别拍摄照片。

3.照片及数据文件按要求整理后作为资料上交。

2.4.5点之记与测量标志委托保管书绘制在埋石工作完成后按GB/T 18314-2001 《全球定位系统(GPS)测量规范》附录B格式用“ Word2000 ”对点之记进行绘制和整理,采用标准A4 纸张打印输出,确保点之记内容完整、格式统一、整齐美观。

点之记中的交通路线图、交通情况、点位略图及点位说明要尽可能多地增加找点信息,以便查找点位,并力求简单明了、语言精练。

当点位周围有高于地平仰角15 度以上的障碍物或大面积水域时,需在现场绘制点位环视图。

所有D 或E 级GPS 点(新点和利用旧点)均需按要求制作测量标志委托保管书一式三份,一份交保管单位,上交和存档各一份2.4.6选点埋石结束后应提交的资料1.D 或 E级GPS 点的点之记。

2.D 或 E级GPS 网的选点网图3.测量标志委托保管书。

4.选点与埋石工作技术总结。

2.5 野外观测2.5.1野外观测的准备工作1.仪器设备E级GPS控制网的野外观测仪器应满足下表的要求:2.GPS接收机应经省级测绘仪器设备检验鉴定机构校准合格,持证投入生产。

开工前还应对GPS接收机按GB/T 18314-2001 《全球定位系统(GPS)测量规范》9.1-9 ,4 的要求进行检视、检验、校验。

3.作业前应事先编制GPS 卫星可见性预报表,并根据作业的接收机台数,E 级GPS 控制网设计编制作业调度表,其内容应包括观测时间、测站号、测站名称及接收机号等。

2.5.2野外观测的基本技术要求E级GPS控制网的野外观测的基本技术要求应符合下表的规定:测一时段。

对中误差不应大于 3mm ,天线定向线应指向磁北,定向误差不得大于± 5o 。

2.天线高量测时,应量测互为 120 o 天线的三个位置,当互差小于 3mm后, 取中数采用,否则,应重新架设、整平仪器,量取天线高。

在每时段的观测前后 应各量测一次天线高,读数精确至 1mm 。

3.GPS 接收机开机经检验有关指示灯与仪表显示正常后,方可进行自测试 并输入测站、观测单元和时段等控制信息。

4.观测期间,不得在天线附近 50m 以内使用电台,严禁 10m 以内使用对 讲机和手机* 观测时段≥1.6,指每站观测一时段,至少要有 60% 的测站再观整平、 对中,2.6数据处理2.6.1外业观测数据处理E级GPS控制网的野外数据处理宜利用GPS接收机的随机软件,按原码采用双差相位观测值进行基线解算,采用双差固定解作为最终结果。

外业观测采集的数据通过随机软件PC-CDU 通入计算机内,应转成RINEX 格式进行备份。

2.6.2外业观测数据质量检核1.相邻点间基线长度精度用下式表示:a2(b d)2σ = ±式中:σ —标准差(基线向量的弦长中误差mm )a —固定误差=10mmb —比例误差系数=5ppmd —相邻点间距离(km )2.同一时段观测值得数据剔出率,其值宜小于10% 。

3.同步环闭合差应满足以下要求:3 3 3Wx ≤ 5σWy ≤ 5σWz ≤ 5σσ—相应级别规定的精度(按网的实际平均边长计算)。

4.独立闭合环或闭合路线坐标闭合差应满足:Wx≤3 nσWy≤3 nσWz≤3 nσ Ws≤3 3nσ式中:n 为闭合环边数;Ws= Wx2 Wy2 Wz2σ—相应级别规定的精度(按网的实际平均边长计算)。

5.复测基线的长度较差d s,两两比较应满足:d s≤2 2σσ—相应级别规定的精度(按网的实际平均边长计算)。

2.7平差计算在基线向量检验符合要求后,按照GB/T 18314 —2001 《全球定位系统(GPS)测量规范》的要求,进行GPS 网的无约束平差和约束平差。

平差计算可使用随机商用软件,但必须保证数据的准确性。

2.7.1无约束平差无约束平差以三维基线向量及其相应方差—协方差阵作为观测信息,以一个点的WGS-84 系三维坐标为起算依据,进行GPS 网的无约束平差。

平差结果须提供各点在WGS-84 系下的三维坐标、各基线向量及其改正数和其精度信息。