手部九宫穴位按摩法可调节各脏腑功能

常按摩手部5穴位 百病不侵(图)

常按摩手部5穴位百病不侵(图)中医穴位养生说简单也简单,说难也难,在操作过程中只要找准穴位,根据方法坚持操作,就能有意想不到的效果。

人的头部、手部和角度穴位有很多,每一个穴位都与身体的某一个部位或是器官相连,在穴位养生过程中治疗和预防身体的疾病。

按摩手部穴位能起到很好的养生效果,一起来了解下吧!(网络图片)中衡穴中衡穴位于中指。

中指对应心包经络及五官、肝脏。

常按摩此养生穴位及整个中指,主治肝脏疾患、疲劳、食欲旺盛、耳鸣、头晕等症。

少商穴是人体肺经最末的一个穴。

在拇指上,是肺经的经气传入大肠经的起始处。

肺经的经气从胸腔走到这里时,已呈微弱之势,所以称为少商。

常用于治疗肺炎、扁桃体炎、中风、昏迷、精神分裂症等。

商阳穴手阳明大肠经起于商阳穴,为手阳明大肠经的井穴。

该穴位于人体的手食指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

主要治疗耳聋,齿痛,咽喉肿痛,颌肿,青盲,手指麻木,热病,昏迷等疾病。

要按摩少商穴位,可以找一根棉棒,或者将牙签倒过来,或者用笔的尾端,只要是圆钝头的东西都可以为我们所用。

关冲穴在手无名指末节尺侧,距指甲根角0.1寸处。

此养生穴位为急救穴之一,主要功效为泻热开窍,清利喉舌,活血通络。

其主治病症为:一是头面部疾病:头痛,喉炎,结膜炎,角膜白斑等症;二是其他疾病:脑血管病、热病、小儿消化不良等。

少泽穴此养生穴位位于小指末节尺侧,距指甲角0.l寸。

治疗热症,通常刺血方法比较好。

咽喉痛、发烧、牙肿点刺,滴一滴血就可缓解。

需注意的是,此穴位不适合按摩。

大家都知道人的全身上下都分布着大大小小的穴位,连通着多条经络。

每条经络,每个穴位都与身体某一具体部位相联系。

在穴位按摩养生过程中要仔细学习,记住每一个穴位的功效,在操作过程中才能达到自己想要的效果。

九宫穴位按摩

头部九宫穴位按摩按摩头部九宫的作用:可有效的防治顽固性头痛眩晕、高血压、低血压、失眠、中风、偏瘫、感冒、癫痫、颈项强直疼痛、恼动脉硬化、脑供血不足和老年痴呆等心脑血管疾病。

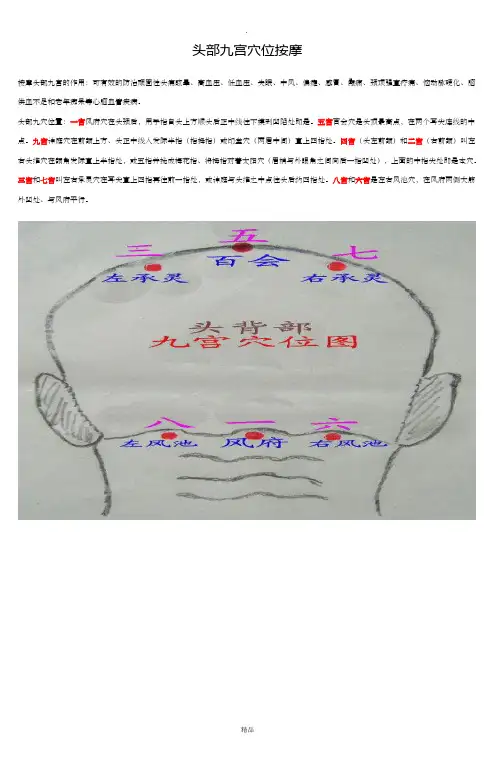

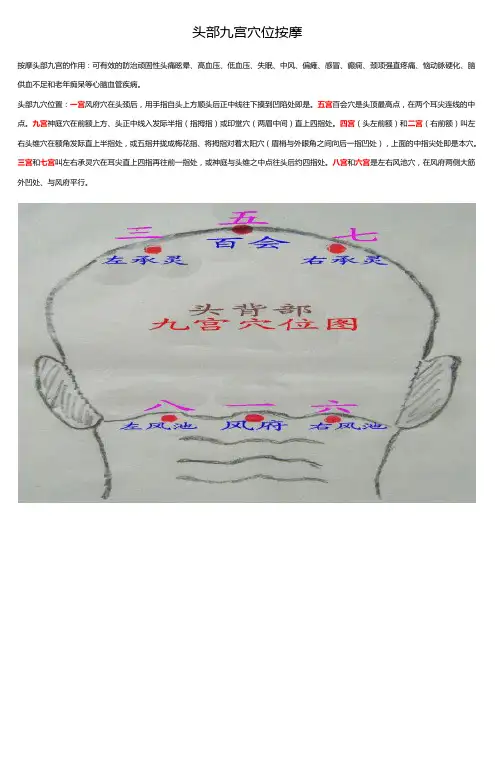

头部九穴位置:一宫风府穴在头颈后,用手指自头上方顺头后正中线往下摸到凹陷处即是。

五宫百会穴是头顶最高点,在两个耳尖连线的中点。

九宫神庭穴在前额上方、头正中线入发际半指(指拇指)或印堂穴(两眉中间)直上四指处。

四宫(头左前额)和二宫(右前额)叫左右头维穴在额角发际直上半指处,或五指并拢成梅花指、将拇指对着太阳穴(眉梢与外眼角之间向后一指凹处),上面的中指尖处即是本穴。

三宫和七宫叫左右承灵穴在耳尖直上四指再往前一指处,或神庭与头维之中点往头后约四指处。

八宫和六宫是左右风池穴,在风府两侧大筋外凹处、与风府平行。

一宫:风府穴:督脉。

行气活血开窍。

适应于头痛、眩晕、咽喉肿痛、感冒、中风、癫狂、失音、颈部疾病、半身不遂、精神病。

六及八宫:风池穴:胆经。

调理气血,疏风解表,通窍明目。

适应于头痛、中风、偏瘫、感冒、暑病、目眩、高血压、颈项强直、失眠、腰背痛、眼耳鼻病。

五宫:百会穴。

督脉。

阳经之首,醒脑、升阳、镇静,调理脏腑。

适于头痛、眩晕、神经衰弱、偏瘫、癫痫、高血压、低血压、脑充血、胃及子宫下垂、久泄、脱肛。

九宫:神庭穴。

督脉。

活血止痛,安神养脑。

适应于头痛、泪出、眩晕、癫痫、昏睡、失眠、惊悸、鼻流清涕、呕吐、精神病、躁狂。

二及四宫:头维穴。

胃经。

头痛、眩晕、眼痛、中风、癫痫、鼻塞。

三及七宫:承灵穴。

胆经。

头痛、眩晕、目痛、鼻病、脑病、恶风寒、喘息不利。

简要按摩法:晚11时至上午11时按一宫到九宫的顺序按摩,其余时间由九宫到一宫的顺序按摩。

按摩次数是凡单数(13579宫)是9的倍数,要顺时针旋转,2468宫是6的倍数逆时针转。

九个穴位按摩后,再在一宫处加按9次,最后在五宫处双手叠压顺转36次、逆转24次。

按摩结束后要搓手欲面,在家时要用热水洗手。

九宫穴位按摩

头部九宫穴位按摩按摩头部九宫的作用:可有效的防治顽固性头痛眩晕、高血压、低血压、失眠、中风、偏瘫、感冒、癫痫、颈项强直疼痛、恼动脉硬化、脑供血不足和老年痴呆等心脑血管疾病。

头部九穴位置:一宫风府穴在头颈后,用手指自头上方顺头后正中线往下摸到凹陷处即是。

五宫百会穴是头顶最高点,在两个耳尖连线的中点。

九宫神庭穴在前额上方、头正中线入发际半指(指拇指)或印堂穴(两眉中间)直上四指处。

四宫(头左前额)和二宫(右前额)叫左右头维穴在额角发际直上半指处,或五指并拢成梅花指、将拇指对着太阳穴(眉梢与外眼角之间向后一指凹处),上面的中指尖处即是本穴。

三宫和七宫叫左右承灵穴在耳尖直上四指再往前一指处,或神庭与头维之中点往头后约四指处。

八宫和六宫是左右风池穴,在风府两侧大筋外凹处、与风府平行。

一宫:风府穴:督脉。

行气活血开窍。

适应于头痛、眩晕、咽喉肿痛、感冒、中风、癫狂、失音、颈部疾病、半身不遂、精神病。

六及八宫:风池穴:胆经。

调理气血,疏风解表,通窍明目。

适应于头痛、中风、偏瘫、感冒、暑病、目眩、高血压、颈项强直、失眠、腰背痛、眼耳鼻病。

五宫:百会穴。

督脉。

阳经之首,醒脑、升阳、镇静,调理脏腑。

适于头痛、眩晕、神经衰弱、偏瘫、癫痫、高血压、低血压、脑充血、胃及子宫下垂、久泄、脱肛。

九宫:神庭穴。

督脉。

活血止痛,安神养脑。

适应于头痛、泪出、眩晕、癫痫、昏睡、失眠、惊悸、鼻流清涕、呕吐、精神病、躁狂。

二及四宫:头维穴。

胃经。

头痛、眩晕、眼痛、中风、癫痫、鼻塞。

三及七宫:承灵穴。

胆经。

头痛、眩晕、目痛、鼻病、脑病、恶风寒、喘息不利。

简要按摩法:晚11时至上午11时按一宫到九宫的顺序按摩,其余时间由九宫到一宫的顺序按摩。

按摩次数是凡单数(13579宫)是9的倍数,要顺时针旋转,2468宫是6的倍数逆时针转。

九个穴位按摩后,再在一宫处加按9次,最后在五宫处双手叠压顺转36次、逆转24次。

按摩结束后要搓手欲面,在家时要用热水洗手。

点按手上一穴位,可调百种病(手掌点穴按摩法)

点按⼿上⼀⽳位,可调百种病(⼿掌点⽳按摩法)当你⾝体稍有不适,可以通过⼿掌⽳位进⾏调整达到治病强⾝⽬的,可以⽤按摩,也可以⽤⼿针疗法。

这是以经络理论为基础,在⼿部的⼀些特定⽳位上按摩或针刺,以治疗疾病的疗法。

它具有疏通经络,调和⽓⾎,协调阴阳之功效。

对于各种疼痛性疾病,急性扭伤等有较好的疗效。

有关上肢与全⾝的联系,早在《内经》中就有记载,如《灵枢·动输》说:“夫四末阴阳之会者,此⽓之⼤络也。

”⼿为上肢末端,为⼿三阴、三阳经络⽓⾎交会联络的部位。

⼿部经脉与全⾝经脉密切相连。

因此⼿掌⽳位按摩疗法,针刺⼿部特定⽳位,具有疏通经脉,调节脏腑功能,从⽽能对全⾝各部的病痛进⾏治疗。

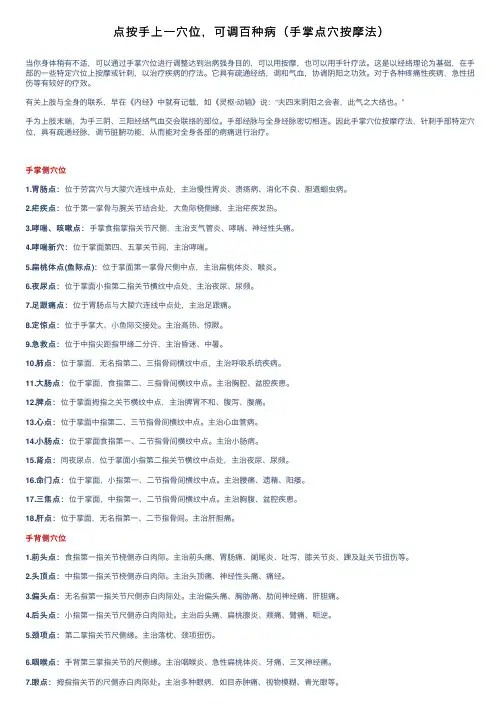

⼿掌侧⽳位胃肠点:位于劳宫⽳与⼤陵⽳连线中点处,主治慢性胃炎、溃疡病、消化不良、胆道蛔⾍病。

1.胃肠点:疟疾点:位于第⼀掌⾻与腕关节结合处,⼤鱼际桡侧缘,主治疟疾发热。

2.疟疾点:哮喘、咳嗽点:⼿掌⾷指掌指关节尺侧,主治⽀⽓管炎、哮喘、神经性头痛。

3.哮喘、咳嗽点:哮喘新⽳:位于掌⾯第四、五掌关节间,主治哮喘。

4.哮喘新⽳:5.扁桃体点(鱼际点):位于掌⾯第⼀掌⾻尺侧中点,主治扁桃体炎、喉炎。

6.夜尿点:夜尿点:位于掌⾯⼩指第⼆指关节横纹中点处,主治夜尿、尿频。

⾜跟痛点:位于胃肠点与⼤陵⽳连线中点处,主治⾜跟痛。

7.⾜跟痛点:8.定惊点:定惊点:位于⼿掌⼤、⼩鱼际交接处。

主治⾼热、惊厥。

急救点:位于中指尖距指甲缘⼆分许,主治昏迷、中暑。

9.急救点:肺点:位于掌⾯,⽆名指第⼆、三指⾻间横纹中点,主治呼吸系统疾病。

10.肺点:⼤肠点:位于掌⾯,⾷指第⼆、三指⾻间横纹中点。

主治胸腔、盆腔疾患。

11.⼤肠点:脾点:位于掌⾯拇指之关节横纹中点,主治脾胃不和、腹泻、腹痛。

12.脾点:⼼点:位于掌⾯中指第⼆、三节指⾻间横纹中点。

主治⼼⾎管病。

13.⼼点:⼩肠点:位于掌⾯⾷指第⼀、⼆节指⾻间横纹中点。

主治⼩肠病。

14.⼩肠点:肾点:同夜尿点,位于掌⾯⼩指第⼆指关节横纹中点处,主治夜尿、尿频。

手掌穴位图解及按摩要点

中医认为手部经络穴位丰富,既有手三阳经、手三阴经及其穴位循环与分布,又有十四经的沟通联系,众多经外奇穴的分布,治疗手穴能治疗全身疾病。

手是一个全息元,刺激相应的穴位可调整相应组织器官的功能,改善其病理状态,从而起到防病治病强身健体的作用。

手掌按摩穴位全图:一.循环系统高血压高血压是一种以动脉血压升高,尤其突出的是舒张压持续升高的全身性慢性血管疾病,主要与中区神经系统和内分泌液体调节功能猕乱有关,也与年龄、职业、环境、肥胖、嗜烟等因素有关。

中医理论认为主要由于肝肾阴阳失调所致。

具体治疗方法:治疗高血压要首先按压阳谿、合谷、落零五穴及整个血压反应区。

手法是用力按压。

用一根一束的牙签强刺,会获得更高的疗效。

良好的心脏功能,是保证血脉通畅的必要条件。

所以要促进全身血液循环,必须加选手心的心包区,手背的腕骨穴的按摩、刺激才奏效。

在体检或是定期检查时,如果医生说你的血压高,应立即开始做穴位疗法,用牙签刺激穴位,按摩穴位,很快血压就出现下降。

每天坚持治疗,血压会持续逐渐下降。

按摩的穴位:腕骨、血压反应区、零落五、心包区、合谷、阳谿低血压通常收缩压在100 毫米汞柱以下,便为低血压,底血压者往往血管收缩力差,血流不畅。

因此,血液不能流到毛细血管的每个角落,以心脏为主的血液循环系统功能不良,从而出现低血压特有的症状:站起来时眼前发黑,手脚冰凉、耳鸣等。

具体治疗方法:在治疗低血压时,需选择与心脏关系密切的心经、心包经及与心包经关系很密切的三焦经上的穴位。

取手腕掌侧的神门、太陵穴,手背的阳池、中渚穴,这四个穴位都是治疗低血压很有效的穴位。

另外,还可加取手心的心包区和手背的血压反应区,这两个区带也是治疗低血压敏感区。

常时间慢按揉、轻捻搓。

刺激要领是柔和而轻松。

按摩的穴位:血压反应区、中渚、神门、太陵、心包区、阳池二.消化系统便秘便秘是食物滞留肠中,其中的水分被过多吸收而引起的。

如果排泄不畅,废物滞于肠中并被吸收进入血液,一定会引起各种内脏功能失调。

人体手部穴位图(高清详解)手掌穴位现用图解大全

人体手部穴位图(高清详解)手掌穴位图解大全手部是一个全息元,刺激相应的手部穴位可调整相应组织器官的功能,改善其病理状态,从而起到防病治病强身健体的作用。

以下位于人体手部的穴位,学习掌握手背、手掌穴位按摩方法。

中医认为手部经络穴位丰富,既有手三阳经、手三阴经及其穴位循环与分布,又有十四经的沟通联系,众多经外奇穴的分布,治疗手穴能治疗全身疾病。

手部穴位图(高清详解)一、循环系统高血压高血压是一种以动脉血压升高,尤其突出的是舒张压持续升高的全身性慢性血管疾病,主要与中区神经系统和内分泌液体调节功能猕乱有关,也与年龄、职业、环境、肥胖、嗜烟等因素有关。

中医理论认为主要由于肝肾阴阳失调所致。

具体治疗方法:治疗高血压要首先按压阳谿、合谷、落零五穴及整个血压反应区。

手法是用力按压。

用一根一束的牙签强刺,会获得更高的疗效。

良好的心脏功能,是保证血脉通畅的必要条件。

所以要促进全身血液循环,必须加选手心的心包区,手背的腕骨穴的按摩、刺激才奏效。

在体检或是定期检查时,如果医生说你的血压高,应立即开始做穴位疗法,用牙签刺激穴位,按摩穴位,很快血压就出现下降。

每天坚持治疗,血压会持续逐渐下降。

按摩的穴位有:腕骨、血压反应区、零落五、心包区、合谷、阳谿。

低血压通常收缩压在100 毫米汞柱以下,便为低血压,底血压者往往血管收缩力差,血流不畅。

因此,血液不能流到毛细血管的每个角落,以心脏为主的血液循环系统功能不良,从而出现低血压特有的症状:站起来时眼前发黑,手脚冰凉、耳鸣等。

具体治疗方法:在治疗低血压时,需选择与心脏关系密切的心经、心包经及与心包经关系很密切的三焦经上的穴位。

取手腕掌侧的神门、太陵穴,手背的阳池、中渚穴,这四个穴位都是治疗低血压很有效的穴位。

另外,还可加取手心的心包区和手背的血压反应区,这两个区带也是治疗低血压敏感区。

常时间慢按揉、轻捻搓。

刺激要领是柔和而轻松。

按摩的穴位有:血压反应区、中渚、神门、太陵、心包区、阳池。

手部穴位图解大全,刺激相应的手部穴位可调整相应组织器官的功能

手部穴位图解大全,刺激相应的手部穴位可调整相应组织器官的功能手部是一个全息元,刺激相应的手部穴位可调整相应组织器官的功能,改善其病理状态,从而起到防病治病强身健体的作用。

以下位于人体手部的穴位,学习掌握手背、手掌穴位按摩方法。

可高清另存为下载手部穴位图解大全中医认为手部经络穴位丰富,既有手三阳经、手三阴经及其穴位循环与分布,又有十四经的沟通联系,众多经外奇穴的分布,治疗手穴能治疗全身疾病。

手部穴位图(手背穴位图高清详解)一、循环系统高血压高血压是一种以动脉血压升高,尤其突出的是舒张压持续升高的全身性慢性血管疾病,主要与中区神经系统和内分泌液体调节功能猕乱有关,也与年龄、职业、环境、肥胖、嗜烟等因素有关。

中医理论认为主要由于肝肾阴阳失调所致。

具体治疗方法:治疗高血压要首先按压阳谿、合谷、落零五穴及整个血压反应区。

手法是用力按压。

用一根一束的牙签强刺,会获得更高的疗效。

良好的心脏功能,是保证血脉通畅的必要条件。

所以要促进全身血液循环,必须加选手心的心包区,手背的腕骨穴的按摩、刺激才奏效。

在体检或是定期检查时,如果医生说你的血压高,应立即开始做穴位疗法,用牙签刺激穴位,按摩穴位,很快血压就出现下降。

每天坚持治疗,血压会持续逐渐下降。

按摩的穴位有:腕骨、血压反应区、零落五、心包区、合谷、阳谿。

低血压通常收缩压在100 毫米汞柱以下,便为低血压,底血压者往往血管收缩力差,血流不畅。

因此,血液不能流到毛细血管的每个角落,以心脏为主的血液循环系统功能不良,从而出现低血压特有的症状:站起来时眼前发黑,手脚冰凉、耳鸣等。

具体治疗方法:在治疗低血压时,需选择与心脏关系密切的心经、心包经及与心包经关系很密切的三焦经上的穴位。

取手腕掌侧的神门、太陵穴,手背的阳池、中渚穴,这四个穴位都是治疗低血压很有效的穴位。

另外,还可加取手心的心包区和手背的血压反应区,这两个区带也是治疗低血压敏感区。

常时间慢按揉、轻捻搓。

刺激要领是柔和而轻松。

手部九宫穴位按摩法可调节各脏腑功能

手部九宫穴位按摩法可调节各脏腑功能一、脏腑慢性疾病的形成在脏腑按摩疗法治疗脏腑慢性疾病过程中〔这里所说的脏腑慢性疾病是指病史较长、病情开展缓慢、在短时间内不会发生生命危险、多有脏腑功能失调而非器质性病变引起的一些缠绵不愈、反复发作的疑难杂症〕,始终坚持“治病求本〞的治疗原那么。

因为要想治疗这类慢性疾病首先必须掌握其形成的原因和致病因素,才能够做到对证施法,有的放矢,到达消除致病因素,恢复脏腑经络正常生理功能的效果,因此,探究脏腑慢性疾病的成因对分析脏腑按摩治疗原理是非常必要的。

1、要想充分认识脏腑慢性疾病的成因,首先必须要对中医学理论体系中气的概念和特征做到充分认识中医学哲学根底理论中的气一元论,在中医学的学术思想中占有特别重要的地位,是中医学的哲学和医学理论的基石。

中国古代朴素的哲学认为气是一种至精至微的物质,是构成宇宙天地以及天地万物的最根本元素。

运动是气的根本属性。

气和形及其相互转化是物质世界存在和运动的根本形式,天地万物的发生、开展和变化,皆取决于气的气化作用。

物之生由乎化,化为气之化,即气化。

形气之间的相互转化就是气化作用的具体表现。

气生形,形归气,气聚那么形生,气散那么形亡。

形之存亡由乎气之聚散。

中医学将这一气学理论应用到医学方面,认为人是天地自然的产物,人体也是由气构成的,人体是一个不断发生着形气转化的升降出入气化作用的运动着的有机体,并以此阐述了人体内部气化运动的规律。

也就是说,中医学认为气是构成人体和维持人体生命活动的最根本物质,气的升降出入是人体气化运动的根本形式。

2、要想充分认识脏腑慢性疾病的成因,其次还要深刻理解人体气和血的关系中医学精、气、血、津液学说认为精、气、血、津液是人体生命活动的物质根底。

精、气、血、津液的生成和代谢,有赖于脏腑经络受组织器官的生理活动,而脏腑经络及组织器官的生理活动,又必须依靠气的推动、温煦等作用,精、血、津液的滋养和濡润,因此,精、气,血、津液与脏腑经络及组织器官的生理和病理有着密切关系。

手上的穴位保健大全

手上的穴位保健知识大全手指脚趾多揉揉,失眠头痛不用愁。

常揉拇指健大脑,常揉食指胃肠好。

常揉中指能强心,常揉环指肝平安。

常揉小指壮双肾。

十指对力强心脏,双手对插头脑清,旋转关节通经脉,反掌伸展松筋骨,揉揉十指祛头痛,按摩四关行气血,摇肩转膊松颈椎,甲角切切精神爽:健康的手指都一样:指甲粉红色,有光泽,厚薄适中,软硬适度,不易折断,表面光滑,指甲根部半月形(甲半月,又叫健康圈)呈白色。

五指养生速查手部有6条经脉循行,与全身各脏腑、组织、器官沟通,大约有99个穴位(区),可以反映全身五脏六腑的健康状况。

按摩或按压这些穴位,几乎可以缓解全身疾病。

五指对应经络对应器官拇指肺部经络心脏和肺食指大肠经络胃、肠和消化器官中指心包经络五官、肝脏无名指三焦经络肺和呼吸系统小指心、小肠经络肾脏、循环系统不健康的手指各有不同:甲半月颜色灰色:可能精力弱,容易引起贫血、疲倦、乏力。

粉红:可能脏腑功能下降,体力消耗过大,容易引起糖尿病、甲亢等病症。

紫色:容易引起心脑血管血液循环不良,供血供氧不足,易出现头晕、头痛、动脉硬化。

黑色:多见于严重的心脏病、肿瘤或长期服药者。

甲半月面积最好:面积占指甲1/5。

小于1/5:表示精力不足,肠胃吸收能力差。

如甲半月突然晦暗、缩小、消失,应早期预防一些消耗性的疾病、肿瘤、出血等。

熬夜、性过多时,甲半月也会消失,很难再长出来。

大于1/5:多为心肌肥大,易患心脑血管、高血压、中风等疾病。

指甲状态色泽发暗,有多条竖线分布:这是体内水分不足的体现,并且该手指对应的体内器官和组织功能虚弱。

色泽发暗,凸凹不平,有多条横线分布:这是贫血以及营养不良的体现,或者数月前曾身体不调。

手部有6条经脉循行与全身各脏腑组织、器官沟通。

大约有99个穴位(区)可以反映全身五脏六腑的健康状况与全身各脏腑组织、器官沟通。

随时随地健手健身运用五指健身术,最大的优势就是随时随地:让冗长的会议时间变得更有意义、电脑前休息的十分钟有了内容、餐前等待上菜不再急躁……这一切的前景是,只要我们想,所有双手空下来的时间,都可以是健身时间。

九宫穴位按摩

头部九宫穴位按摩按摩头部九宫的作用:可有效的防治顽固性头痛眩晕、高血压、低血压、失眠、中风、偏瘫、感冒、癫痫、颈项强直疼痛、恼动脉硬化、脑供血不足和老年痴呆等心脑血管疾病。

头部九穴位置:一宫风府穴在头颈后,用手指自头上方顺头后正中线往下摸到凹陷处即是。

五宫百会穴是头顶最高点,在两个耳尖连线的中点。

九宫神庭穴在前额上方、头正中线入发际半指(指拇指)或印堂穴(两眉中间)直上四指处。

四宫(头左前额)和二宫(右前额)叫左右头维穴在额角发际直上半指处,或五指并拢成梅花指、将拇指对着太阳穴(眉梢与外眼角之间向后一指凹处),上面的中指尖处即是本穴。

三宫和七宫叫左右承灵穴在耳尖直上四指再往前一指处,或神庭与头维之中点往头后约四指处。

八宫和六宫是左右风池穴,在风府两侧大筋外凹处、与风府平行。

一宫:风府穴:督脉。

行气活血开窍。

适应于头痛、眩晕、咽喉肿痛、感冒、中风、癫狂、失音、颈部疾病、半身不遂、精神病。

六及八宫:风池穴:胆经。

调理气血,疏风解表,通窍明目。

适应于头痛、中风、偏瘫、感冒、暑病、目眩、高血压、颈项强直、失眠、腰背痛、眼耳鼻病。

五宫:百会穴。

督脉。

阳经之首,醒脑、升阳、镇静,调理脏腑。

适于头痛、眩晕、神经衰弱、偏瘫、癫痫、高血压、低血压、脑充血、胃及子宫下垂、久泄、脱肛。

九宫:神庭穴。

督脉。

活血止痛,安神养脑。

适应于头痛、泪出、眩晕、癫痫、昏睡、失眠、惊悸、鼻流清涕、呕吐、精神病、躁狂。

二及四宫:头维穴。

胃经。

头痛、眩晕、眼痛、中风、癫痫、鼻塞。

三及七宫:承灵穴。

胆经。

头痛、眩晕、目痛、鼻病、脑病、恶风寒、喘息不利。

简要按摩法:晚11时至上午11时按一宫到九宫的顺序按摩,其余时间由九宫到一宫的顺序按摩。

按摩次数是凡单数(13579宫)是9的倍数,要顺时针旋转,2468宫是6的倍数逆时针转。

九个穴位按摩后,再在一宫处加按9次,最后在五宫处双手叠压顺转36次、逆转24次。

按摩结束后要搓手欲面,在家时要用热水洗手。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

手部九宫穴位按摩法可调节各脏腑功能一、脏腑慢性疾病的形成在脏腑按摩疗法治疗脏腑慢性疾病过程中(这里所说的脏腑慢性疾病是指病史较长、病情发展缓慢、在短时间内不会发生生命危险、多有脏腑功能失调而非器质性病变引起的一些缠绵不愈、反复发作的疑难杂症),始终坚持“治病求本”的治疗原则。

因为要想治疗这类慢性疾病首先必须掌握其形成的原因和致病因素,才能够做到对证施法,有的放矢,达到消除致病因素,恢复脏腑经络正常生理功能的效果,因此,探究脏腑慢性疾病的成因对分析脏腑按摩治疗原理是非常必要的。

1、要想充分认识脏腑慢性疾病的成因,首先必须要对中医学理论体系中气的概念和特征做到充分认识中医学哲学基础理论中的气一元论,在中医学的学术思想中占有特别重要的地位,是中医学的哲学和医学理论的基石。

中国古代朴素的哲学认为气是一种至精至微的物质,是构成宇宙天地以及天地万物的最基本元素。

运动是气的根本属性。

气和形及其相互转化是物质世界存在和运动的基本形式,天地万物的发生、发展和变化,皆取决于气的气化作用。

物之生由乎化,化为气之化,即气化。

形气之间的相互转化就是气化作用的具体表现。

气生形,形归气,气聚则形生,气散则形亡。

形之存亡由乎气之聚散。

中医学将这一气学理论应用到医学方面,认为人是天地自然的产物,人体也是由气构成的,人体是一个不断发生着形气转化的升降出入气化作用的运动着的有机体,并以此阐述了人体内部气化运动的规律。

也就是说,中医学认为气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质,气的升降出入是人体气化运动的基本形式。

2、要想充分认识脏腑慢性疾病的成因,其次还要深刻理解人体气和血的关系中医学精、气、血、津液学说认为精、气、血、津液是人体生命活动的物质基础。

精、气、血、津液的生成和代谢,有赖于脏腑经络受组织器官的生理活动,而脏腑经络及组织器官的生理活动,又必须依靠气的推动、温煦等作用,精、血、津液的滋养和濡润,因此,精、气,血、津液与脏腑经络及组织器官的生理和病理有着密切关系。

人体的生命物质虽有精、气、血、津液之分,但皆本源于气。

气聚而成形,散而无形。

气与精,血、津液相对而言,则气无形,而精、血、津液有形。

气与精、血、津液的相互化生与转化,体现了在生命活动中,形化为气,气化为形,形气相互转化的气化过程。

精血同源、津血同源,精、津、液化而为血,血涵蕴精与津液,故中医学对人体生命活动的基本物质,又常以气血既称,强调“人之生,以气血为本”,“气血者,人之所赖以生者也”(《医宗必读·古今元气不同论》)。

因此,下面着重谈谈气和血在维持人体生命活动中的关系。

气和血是构成人体和维持人体生命活动的两大基本物质,气之与血,异名同类.两相维附,气非血不和,血非气不运。

气属阳,主动,主煦之;血属阴,主静,主濡之。

这是气与血在属性和生理功能上的区别。

但两者都源于脾胃化生的水谷精微和肾中精气,在生成、输布等方面关系密切,故“气中有血,血中有气,气与血不可须臾相离”(《难经本义》)。

这种关系被称为“气为血之帅”、“血为气之母”。

气为血之帅,血在脉中流行,实赖于气之率领和推动。

故气之正常运动,对保证血液的运行有着重要意义。

总之,气行则血行,气止则血止,气有一息之不运,则血有一息之不行。

人之生死由乎气.气之为用,无所不生,一有不调,则无所不病、气有不调之处即病本所在之地,可见凡疾病之表里虚实,顺逆缓急,无不因气所致,所谓“百病生于气也”(《素问·举痛论》)。

3、以上认识了中医学的气的特征和气与血的关系,下面来谈谈慢性疾病是怎样形成的中医学认为,人体各脏腑组织之间,以及人体与外界环境之间,既对立又统一,它们在不断地产生矛盾而又解决矛盾地过程中,维持着相对地动态平衡,从而保持着人体正常地生理活动。

当这种动态平衡因某种原因而遭到破坏,又不能立即自行调节得以恢复时,人体就会发生疾病。

致病病因主要包括六淫、疫疠、七情、饮食、劳倦、外伤,以及痰饮、瘀血、结石等。

宋代陈无择把病因与发病途径结合起来,明确提出了三因学说,把六淫外感归为外所因,七情内伤归为内所因,饮食劳倦虫兽金刃归为不内外因。

疾病病因作用于人体之后,会导致机体的生理状态被破坏,产生了形态、功能、代谢的某些失调、障碍或损害,人体就处于了患病状态。

中医学把维持人体正常生命活动的气称作“正气”,把各种致病因素成为“邪气”,疾病的发生和变化,即是在一定条件下邪正斗争的反映。

因此,无论人体外感六淫,还是内伤七情、饮食劳逸,在正气旺盛,生理功能正常的情况下,不会导致人体发病。

只有在人体正气虚弱,功能活动不能适应诸因素的变化时,使人体阴阳失衡,脏腑功能紊乱,才能发生疾病,这就是常说的“正气存内,邪不可干”、“邪之所凑,其气必虚”。

外感病因多指风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪。

风、寒、暑、湿、燥、火六种正常的自然界气候又称为“六气”。

当“六气”转化为对人体有害的“邪气”,成为致病的因素时,称之为“六淫”。

六淫之邪主要从口鼻或皮毛侵入人体,六淫致病的初起阶段,其临床表现,多有表证,表证不除,邪气由表入里,由浅及深,则损及脏腑,易致内生五邪之害。

“六淫”中又以风、寒、湿邪侵入人体而致病者为最常见。

目前,由于随着现代人们生活水平的提高,因外感“六淫”病邪伤及脏腑形成的疾病占的比例明显较少。

内伤病因泛指因人的情志或行为不循常度,超过人体自身调节范围,直接伤及脏腑而发病的致病因素,如七情内伤、饮食失宜、劳逸失当等。

当内伤病因产生时,在体内也会形成破坏了人体相对动态平衡的“邪气”导致脏腑气血阴阳失调而为病。

脏腑慢性疾病多由内伤病因所致。

无论是因外感病邪还是内生病邪,人体内正邪相争,必然会导致人体正常的气机失调,或为气不周流而郁滞,或为升降失常而逆乱。

“气为血之帅”、“血为气之母”,气行则血行,气止则血止,人体内气的运行失常,必会导致血、津液的运行和代谢失常,如果病邪反复侵害或人体正气亏虚无力抵抗驱除,就会滞留在体内并不断增多而聚集,最终造成气滞而血瘀,气郁而聚湿生痰。

病邪、瘀血、痰饮或在形躯,或在脏腑,而变生百病。

瘀血形成后,不仅是人体失去正常血液的濡养作用,而且反过来影响全身或局部血液的运行,产生疼痛、出血、经脉淤塞不通、脏腑发生症积,以及“瘀血不去,新血不生”等不良后果。

故有“初病在气,久病在血”之说。

痰饮形成后,饮多留积于肠胃、胸胁及肌肤;痰则随气升降流行,内而脏腑,外而筋骨皮肉,泛滥横溢,无处不到。

痰饮为水湿所聚,停滞于中,易于阻滞气机升降出入和经脉气血运行,使脏腑气机升降失常,经脉受阻,影响水液代谢。

因此,既可因病生痰,又可因痰生病,互为因果,为害甚广,从而形成各种复杂的病理变化。

故有“百病多由痰作祟”之说。

“气聚则形生”,“气之与血,异名同类.两相维附,气非血不和,血非气不运”。

可以根据气的特征和气与血的关系,不难推断出与人体“正气”相对的“邪气”也应具有这样的特征。

邪气反复的侵入或者内生,随着增多必然会积聚而成形,并与体内生的成瘀血和痰饮两相维附而结合,滞留在人体脏腑和经络而形成致病因素,进而导致各种疾病。

由于病邪的反复侵入或内生,必然损伤人体的气血,使正气亏损;必然造成脏腑功能失调,影响脏腑正常的生理功能;必然使人体气机的紊乱或者郁滞,而最终又导致血液的凝结而成瘀血、津液的停滞而成痰饮、邪气的不断化生而凝聚停留体内。

这些致病因素如果不被及时清除体外,必然又会造成人体脏腑功能失调,气血化生不足,正气亏虚,气行不畅。

人体脏腑组织器官得不到气血足够的濡养,代谢废物不能顺利的被排除体外,又可产生瘀血、痰饮和邪气,这样在人体内病邪的产生和对机体的损害就形成了恶性循环。

综上可见生病之初多因外感六淫之病邪侵入人体或七情内伤、饮食失宜、劳逸失当内生之病邪损伤脏腑扰乱气机所致。

初感病邪,或因正不胜邪,或因治疗不及时,或因治疗不当,造成病邪不能及时驱除,必致脏腑失调,气血不畅,而邪气又反复侵入或内生,日久人体必脏腑受损,气血亏虚,无力抗争,以致瘀血、痰饮和邪气形成并滞留,诸因不除,则就会逐渐形成各种缠绵不愈的脏腑慢性疾病。

二、脏腑按摩治疗疾病的原则从形成脏腑慢性疾病的因素和导致的结果看,不外乎是由于气血不足、气失调达、气血瘀滞、痰饮潴留、经脉受阻等几个方面的因素,导致脏腑功能失调、经络不通、代谢失常而机体表出现各种临床症状。

因此要想改变疾病所产生的各种人体非正常表现,必须消除这些致病因素,恢复脏腑功能,保持经络畅通,才能达到机体重新回到健康的状态。

脏腑按摩疗法就是紧紧围绕脏腑慢性疾病的致病因素、脏腑功能和按摩手法的作用机理,明确了“活血化瘀”和“扶正祛邪”的总的治疗原则,瘀散血活,则气血畅通,正气旺盛,则邪自祛,从而使脏腑调和,阴阳平衡,身体恢复健康,为了达到这一目的,主要从以下四个方面着手。

1、健脾和胃,生化气血脾胃为“气血生化之源”、“后天之本”,故补气血主要是强健脾胃。

胃主受纳,脾主运化,两者的关系是“脾为胃行其津液”,共同完成饮食物的消化吸收及其精微的输布。

人体五脏六腑、四肢百骸的营养均靠脾胃所受纳和运化的水谷之精微供给。

无论是七情内伤,还是饮食失宜、劳神过度,多伤及脾胃,致使脾胃运化失常,水谷不化,气血生化无源,进而导致脏腑功能减弱,正气亏虚,无力抗邪。

另外,脾胃的腐熟、运化功能失常,气血亏虚,还能导致瘀血、痰饮、水湿、宿食等致病因素的生成;脾胃在中焦,脾主升,胃主降,是人体气机升降的枢纽,脾胃功能失常,还可致使清阳不升,浊阴不降,水谷精微输布失常,体内糟粕浊秽之物不易排出体外等问题。

脾胃健运,化源充足,则气血旺盛,因此对于各种脏腑慢性疾病,从强健脾胃功能入手,生化气血,扶持正气,是治疗的重中之重,也是脏腑按摩疗法在治疗各种脏腑慢性疾病过程中始终贯穿的重要方法。

2、疏肝利胆,调畅气机肝主疏泄,调畅气机,若肝失条达,气机郁结,郁则气滞,气滞则血瘀。

所以,气滞之病又以肝气郁滞为先。

情志失调,或痰湿、食积、瘀血等停聚于内,多宜伤肝,肝失条达,则影响气的流通,导致局部或全身的气机不畅,从而引起某些脏腑,经络的功能障碍。

故有“诸病皆可从肝治”之说,即五脏六腑,肝最为要,内伤杂病,肝病首当其冲,充分体现了肝在人体生理病理过程中的重要性。

可见,肝主疏泄对维持人体正常生理功能具有其他脏腑无与比拟的重要性和广泛性。

因此要使人体内凝结的邪气和瘀血疏散,人体的气血运行正常,必须保持肝的疏泄功能正常。

因此,在治疗脏腑慢性疾病过程中,要保持人体气机的升降出入正常,加强对肝的调理是非常重要的。

3、补肾填精,滋阴壮阳临床上有“五脏之病穷必及肾”之说,就是说脏腑功能失常导致的许多病证常与肾有关,许多脏腑慢性疾病治疗无效时,往往求助于肾而会取得较满意的疗效。

肾脏是人的生命之本,主骨生髓,藏精主水,内蕴元阴元阳,为脏腑阴阳之本,生命之源,故称肾为“先天之本”。