正常人体步态分析

医学步态分类

医学步态分类步态是指人类行走时的姿势和步伐方式,是人体运动功能的重要表现之一。

医学上对步态进行了详细的分类和研究,以便通过观察和分析步态来诊断和治疗各种疾病。

下面将介绍几种常见的医学步态分类。

1. 步态正常正常步态是指人体在行走时,两腿交替进行,步伐平稳,身体姿势平衡。

正常步态的特点是:步幅适中,步频稳定,身体保持垂直,双臂自然摆动,步态整齐协调。

2. 瘫痪步态瘫痪步态是指由于中枢神经系统或周围神经系统的损伤导致的下肢肌肉功能减退或丧失,从而引起步态异常。

常见的瘫痪步态包括:瘫痪性步态、截瘫步态和痉挛性步态等。

瘫痪步态的特点是:行走时受限制,步伐不稳,步幅短小,步频不均匀,双臂运动减弱或无动作。

3. 肌强直步态肌强直步态是指由于肌肉强直或僵直导致的步态异常。

常见的肌强直步态包括:强直性脊柱炎步态、类风湿性关节炎步态等。

肌强直步态的特点是:行走时双腿僵硬,身体姿势前倾,步伐缓慢而小,步态不协调,双臂运动受限。

4. 高弓步态高弓步态是指足弓过高导致的步态异常。

常见的高弓步态包括:先天性足弓高、神经源性足弓高等。

高弓步态的特点是:行走时足弓过高,脚背抬高,步伐短小,步态不稳,双臂摆动幅度增大。

5. 扁平足步态扁平足步态是指足弓过低导致的步态异常。

常见的扁平足步态包括:先天性扁平足、获得性扁平足等。

扁平足步态的特点是:行走时足弓过低,内侧足缘接触地面面积增大,步伐不稳,易疲劳,双臂摆动幅度减小。

6. 间歇跛行步态间歇跛行步态是指由于腰椎间盘突出或脊柱侧弯引起的步态异常。

常见的间歇跛行步态包括:腰椎间盘突出症步态、脊柱侧弯步态等。

间歇跛行步态的特点是:行走时出现疼痛或不适感,步态不稳,步伐缓慢,双臂摆动幅度减小。

以上是几种常见的医学步态分类,每种步态异常都有其特定的特点和诊断依据。

通过对步态的观察和分析,医生可以判断出患者可能存在的疾病,并采取相应的治疗措施。

步态分类的研究对于改善患者的行走功能和生活质量具有重要意义,也为临床医学提供了重要的参考依据。

正常步态参数等

正常步态参数等一、正常步态参数:(一)、正常步态的基本参数(步长、步幅、步频、步速、步行周期、步行时相等)1、正常人一般步长:50~80cm2、步幅:通常为步长的两倍。

3、步宽:健全人(足跟中点为测量点)8±3.5cm4、足角:健全人约6.75°。

5、步频:健全人约95~125steps\min。

东方男性步频约为112.2±8.9steps\min,女性约123.4±8.0steps\min。

6、步速:健全人步行速度约为65~95m\min。

7、步行周期:约1~1.32s。

(一侧足跟着地至该侧足跟再次着地的过程)(二)步态分析:另PPT二、偏瘫步态:1、提髋型:在摆动前期或早期,由于患侧股四头肌不恰当的运动,使患侧下肢呈现伸肌痉挛模式占优势,再加上屈髋肌无力、腘绳肌收缩和不充分的跖屈肌活动,使得摆动相不能屈膝、踝背屈,患侧通过躯干像健侧倾斜、提髋来代偿性地提起下肢,完成下肢的摆动。

2、膝过伸性:由于股四头肌无力或痉挛,踝跖屈肌无力或痉挛、踝背屈肌无力和跟腱挛缩,或行走时股四头肌与股二头肌收缩不协调,使患者的膝关节在支撑相出现过度伸展、髋后突。

此过程中增加了重心向患侧移动和下降的幅度,使能耗加大。

结局使膝后关节囊和韧带受到损伤,出现疼痛、韧带松弛或骨畸形,加之髋关节稳定性差,影响安全。

3、瘸拐型:由于股四头肌痉挛,或腘绳肌痉挛,加上踝关节跖屈肌的持续收缩,出现行走时摆动相不能选择性的屈、伸膝关节,摆动患腿,如摆动相开始时,患侧腿髋关节即屈曲,同时由于屈肌共同模式为打破,膝关节屈曲,足呈内翻状,在摆动相结束时,膝关节需伸展,此时又诱发了伸肌共同运动模式,患足跖屈,踝关节不能着地,患侧在支撑时不能负重,行走不稳或呈瘸拐状。

4、画圈型:由于患侧下肢屈髋肌、屈膝肌和髋内收肌收缩能力下降,或伴有股四头肌痉挛,出现行走时摆动相患腿髋内收、屈髋、屈膝及踝背屈动作困难,为了抬起患腿,只得将骨盆上提,向后旋转,髋关节外旋、外展,呈环形运动或跨栏步态,此时身体重心上下移位加大;支撑相患足落地时,不是足跟先着地,而是足见或整个足掌“蹬”地,又加重了患侧腿伸肌痉挛模式,造成足内翻、足趾跖屈,使得患侧支撑相持重差,在身体重心转移时左右摆动幅度加大。

正常人体步态分析

2)支撑期(站立期) 支撑期(站立期)

从脚跟着地到足趾离地的时期,称为支撑期(站立期)。该时 从脚跟着地到足趾离地的时期,称为支撑期(站立期)。该时 )。 期约占整个步态周期60%时间 在此时间内, 时间。 期约占整个步态周期60%时间。在此时间内,足完成了从跟着 地到趾离地整个动作,经历了跟着地、足平放(地面)、 )、跟离 地到趾离地整个动作,经历了跟着地、足平放(地面)、跟离 趾离地几个时间点。 地、趾离地几个时间点。 根据这几个时间点,站立期又可细分为以下几个时期: 根据这几个时间点,站立期又可细分为以下几个时期:

站立期又可细分为以下几个时期; 站立期又可细分为以下几个时期;

站立早期:跟着地到全足放平时期。在此时期,足底吸收 站立早期: 地面的冲击,井开始承重。也称缓冲期。该时期为步态周 地面的冲击,井开始承重。也称缓冲期。该时期为步态周 期的0 15%的时间段。 期的0-15%的时间段。 站立中期:全足放平到跟离地时期。在此时期,身体体全 站立中期: 部体重转移到支撑足。该时期为步态周期的 15-30%的时 部体重转移到支撑足。该时期为步态周期的 15-30%的时 间段。 蹬离期(站立末期):距离地到趾离地时期。此间,身体 蹬离期(站立末期) 重量逐步向对侧转移,并产生蹬地动作,推动身体向前。 该时期为步态周期的30-60%的时间段。 该时期为步态周期的30-60%的时间段。

举例说明

4)双支撑期

定义:在步行过程中,有一个时期,两侧足都与地 定义:在步行过程中,有一个时期,两侧足都与地 面接触,一侧足处于蹬离期,一侧足处于站立前期, 双足同时都处于支撑期。这个时期,称为双支撑期。 双足同时都处于支撑期。这个时期,称为双支撑期。 双支撑期不是步态周期中除站立期和摆动期外又一 个特定时期,而是在观察双侧足的步态周期时,两 侧足各自站立期的相互重叠的一个时期。在一个步 态周期中,有两个双足支撑期,每次约占步态周期 11-12%。 的11-12%。

康复治疗技术 教材 正常步态的时-空参数

正常步态的时-空参数一、导入正常步态是人体在中枢神经系统控制下通过骨盆、髋、膝、踝和足趾的一系列活动完成的,此时躯干则基本保持在两足之间的支撑面上。

临床中,中枢神经系统或运动系统的疾病往往会导致正常步态的改变,因此我们需要对正常步态做全面分析。

今天我们就来学习正常步态的一些时-空参数。

二、正常步态的时-空参数正常步态常用的时-空参数包括:步长、步幅、步宽、足偏角、步频和步速。

三、步长步长:指行走时,从一侧足跟着地到对侧足跟着地所行进的距离。

健全人平地行走一般步长约为55~85cm。

包括左步长和右步长,通常一个步长所需要的平均时间我们称之为步长时间。

个体步长的差异主要与腿长有关,腿长者步长也大。

四、步幅步幅:又称跨步长,指行走时,从一侧足跟着地到该侧足跟再次着地所行进的距离。

通常是步长的两倍。

一个步幅所需要的时间通常为一个步行周期。

五、步宽步宽:指在行走中双足中线间的距离。

健全人约为~。

步宽越窄,步行稳定性越差。

六、足偏角足偏角:指在行走中人体前进的方向与足底中心线所形成的夹角。

健全人约为°。

七、步频、步速步频:又称步调,指单位时间内行走的步数,以stein表示。

正常人平均自然步频约为95~125stein。

双人并肩行走时,一般是短腿者步频大于长腿者。

步速:即行走速度,指单位时间内行走的距离,通常用m/min表示。

正常人平均自然步速约为65~95m/min。

八、小结下面,我们来对今天的内容做一个小结。

步长:指行走时,从一侧足跟着地到对侧足跟着地所行进的距离。

包括左步长和右步长。

步幅:又称跨步长,指行走时,从一侧足跟着地到该侧足跟再次着地所行进的距离。

通常是步长的两倍。

步宽:指在行走中双足中线间的距离。

足偏角:指在行走中人体前进的方向与足底中心线所形成的夹角。

步频:又称步调,指单位时间内行走的步数。

步速:即行走速度,指单位时间内行走的距离。

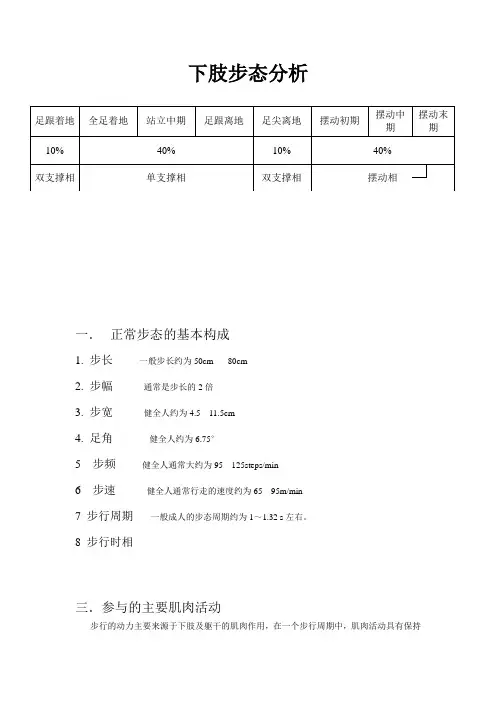

下肢步态分析.

下肢步态分析一.正常步态的基本构成1. 步长一般步长约为50cm-----80cm2. 步幅通常是步长的2倍3. 步宽健全人约为4.5---11.5cm4. 足角健全人约为6.75°5 步频健全人通常大约为95---125steps/min6 步速健全人通常行走的速度约为65---95m/min7 步行周期一般成人的步态周期约为1~1.32 s左右。

8 步行时相三.参与的主要肌肉活动步行的动力主要来源于下肢及躯干的肌肉作用,在一个步行周期中,肌肉活动具有保持平衡、吸收震荡、加速、减速和推动肢体运动的功能。

1.竖脊肌(erector spinae)为背部深层肌,纵列于脊柱两侧,下起骶骨、髂骨,上止椎骨、肋骨、枕骨,作用为使脊柱后伸、头后仰和维持人体于直立姿势。

在步行周期站立相初期和末期,竖脊肌活动达到高峰,以确保行走时躯干正直。

2.臀大肌(gluteus maximus)为髋关节伸肌,收缩活动始于摆动相末期,并于支撑相,即足底全面与地面接触时达到高峰。

在摆动相后期臀大肌收缩,其目的在于使向前摆动的大腿减速,约在步行周期85%,大腿的运动方向改变为向后,成为下一个步行周期的准备。

在支撑相,臀大肌起稳定骨盆、控制躯干向前维持髋关节于伸展位的作用3.髂腰肌(iliopsoas)为髋关节屈肌,髋关节于足跟离地至足趾离地期间伸展角度达到峰值(10°~15°)。

为对抗髋关节伸展,从支持相中期开始至足趾离地前,髂腰肌呈离心性收缩,最终使髋关节从支撑相末期由伸展转为屈曲。

髂腰肌第二次收缩活动始于摆动相初期,使髋关节屈曲,以保证下肢向前摆动。

4.股四头肌(quadriceps femoris)为全身最大的肌,其中股直肌起于髂前下棘,股内侧肌、外侧肌分别起自股骨粗线内、外侧唇,股中间肌起自股骨体的前面;四个头向下形成一腱,包绕髌骨的前面和两侧,往下续为髌韧带,止于胫骨粗隆。

为膝关节强有力的伸肌,股直肌还可屈髋关节。

步态分析

内容:

• 掌握正常步态的步行周期 • 掌握步态的评定方法(定性和定量分析) • 熟悉常见的异常步态

一、正常步态

步态分析(gait analysis):

• 利用力学原理和人体解剖学和生理学知识对人类 行走状态进行对比分析的一种研究方法。包括步 行和跑两种状态。

• 旨在通过生物力学和运动学手段,揭示步态异常

二、步态的评定方法

步态观察

• 步态临床观察要点(p120)

步态内容 观察要点

步行周期

步行节律 疼痛 肩臂、躯干、骨盆、

时相合理、左右对称、行进中流畅

节律、速率

ROM MMT

• 观察分析表的应用 — 美国加利福尼亚RLA步态分

析依据评定表

二、步态的评定方法

步态检查的注意事项

• 向病人明检查的要求,以期病人的良好配合

股四头肌、腓肠肌、 腓肠肌、比目鱼 肌 臀中肌

腓肠肌、比目鱼 肌、股四头肌和 髂腰肌

胫前肌、髂腰

肌、股四头肌

胫前肌

腘绳肌、臀大肌、 胫前肌、股四头肌

小腿三头肌的作用

常速步行时髋、膝踝各关节的屈伸活动

支撑相(Stance phase)

– 早期 – 中期 – 末期

摆动相(Swing phase)

的影响因素,从而协助康复评估治疗。

一、正常步态

基本组成

一、正常步态

步行参数

步频(cadence) 单位时间内行走的步数。 步/分(steps/min) 正常值:95~125steps/min 步速(velocity) 沿前进方向单位时间内步行的距离。 米/秒(m/s) 正常值:1.2m/s

一、正常步态

• 全面掌握患者的病情,了解步态异常的可能原因

常见步态分类和原因

常见步态分类和原因

1.正常步态:正常步态是指健康人的行走姿势。

步态流畅、平稳,步幅和步频相匹配。

正常步态的原因是身体健康,肌肉和关节协调良好。

2. 足底着地步态:足底着地步态是指脚跟着地后,脚掌和脚趾陆续着地。

这种步态常见于长跑、慢跑和步行。

足底着地步态的原因是减少跑步时对脚跟的压力,缓解髋关节的负荷。

3. 脚尖着地步态:脚尖着地步态是指脚尖先着地,然后脚跟着地。

这种步态常见于快速奔跑、跳跃和攀爬等高强度运动。

脚尖着地步态的原因是增加腿部肌肉的弹性和力量,提高运动速度和爆发力。

4. 跛行步态:跛行步态是指身体在行走时出现明显的不对称和异常。

这种步态常见于关节炎、脊椎疾病和肌肉萎缩等疾病。

跛行步态的原因是身体局部损伤或疾病导致行走时的不协调。

5. 瘸步步态:瘸步步态是指身体在行走时出现明显的拐弯和跛脚。

这种步态常见于脚部骨折、脊柱侧弯和神经疾病等。

瘸步步态的原因是导致行走时受伤或疾病的影响,使步态不正常。

以上是常见的步态分类和原因,了解不同的步态可以帮助我们更好地了解身体状况和预防运动损伤。

- 1 -。

步态分析ppt课件

步态周期

首次着地 (足跟着地)

承重反应 (足放平)

站立中期

站立末期 (足跟离地)

迈步前期 (足趾离地)

迈步初期 (加速期)

迈步中期

迈步末期 (减速期)关节Fra bibliotek动角度骨盆

髋关节

5°旋前

30°屈曲

50°旋前

30°屈曲

中立位 5°旋后

30°屈曲~00 0°~10°过伸

5°旋后

10°过伸~0°

5°旋后

0°~20°屈曲

精选课件

23

10、帕金森

(Parkinson) 步态: Parkinson)病 或其它基底 节病变时, 步幅短而急 促,有阵发 性加速,不 能随意立停 或转向,又 称为前冲步 态或慌张步 态。

精选课件

24

11、截瘫步态

精选课件

25

感谢亲观看此幻灯片,此课件部分内容来源于网络, 如有侵权请及时联系我们删除,谢谢配合!

步态分析

精选课件

1

一、定义

步行牵涉全身众多关节和肌群的一种协调、 对称、均匀、稳定的周期性运动。因此,步态分 析是康复评价中重要的一环,用在诊断与评估神 经骨骼肌肉系统疾病上有其优点与必要性。而藉 由步态分析技术发展的治疗方法、辅具、假体等 则可回馈到治疗与矫正异常步态之上,以协助病 人恢复正常行动功能。

股四头肌向 心性收缩以 稳定膝关节 伸展位,为 足跟着地作 准备

腓肠肌、比目 鱼肌腓骨短肌、 足拇长屈肌收 缩引起踝关节 屈曲 背屈肌收缩使 踝关节呈中立 位,防止足趾 拖地

背屈

精选课件

14

(四)常见的异常步态

1、疼痛步态 如果患肢负 重时产生疼痛,患者常试 图缩短患肢支撑期,以减 轻疼痛,表现为对侧下肢 摆动加速.步长缩短,致 使左、右不对称,故又称 为短促步。腰部有疼痛时, 患者常小步慢行,以减少 震动。腰椎间盘突出症病 人为了减轻神经跟疼痛而 有脊柱侧弯,从而导致躯 体倾斜,患侧支撑期时足 跟轻轻触地。

常见步态及其原因分析

常见步态及其原因分析步态是人体行走时身体的姿势和动作,包括脚的着地方式、支撑期、摆动期等。

常见的步态有正常步态、跛行、瘸行等,每种步态都可以通过观察和分析来推断患者的疾病或损伤。

以下是对常见步态及其原因的分析。

一、正常步态正常步态是人体正常行走时的姿势和动作,包括站立位、初步起步、支撑期、摆动期和停止等。

一般来说,正常步态的特征是身体平衡、步伐稳定、脚部接触地面的能力良好。

二、跛行跛行是由于下肢某一部位受伤或功能障碍造成的步态异常。

常见的跛行类型有跛行、单腿跛行和双腿跛行。

1. 跛行跛行是一种由于下肢行走功能障碍而出现的步态异常。

跛行的原因有许多,常见的原因包括下肢骨折、髋关节疾病、脊髓损伤等。

跛行的表现为步态不稳、行走时较长的时间花在支撑期上,另一条腿在摆动期时有明显抬高,并且行走时常常有疼痛感。

2. 单腿跛行单腿跛行是由于一侧下肢功能障碍造成的步态异常。

原因常见于腿部骨折、关节炎、脚踝损伤等。

单腿跛行的表现为一个腿在行走时无法正常承重,走路时会产生明显的摇晃感,而另一条腿则需用力抬高。

3. 双腿跛行双腿跛行是由于两侧下肢功能障碍造成的步态异常。

导致双腿跛行的原因有多种,如双下肢麻痹、肌无力等。

双腿跛行的表现为行走时脚踝无法灵活前后活动,步子比较短小,步态不稳定。

三、瘸行瘸行是由于躯干或上肢功能障碍造成的步态异常。

常见的瘸行类型有躯干瘸行、手指瘸行等。

1. 躯干瘸行躯干瘸行是由于躯干功能障碍导致行走时出现的步态异常。

躯干瘸行的原因多为中枢神经系统疾病或损伤,如脑卒中、脊柱骨折等。

躯干瘸行的表现为行走时上半身微微向一侧倾斜,步态异常。

2. 手指瘸行手指瘸行是由于手指功能障碍造成的步态异常。

手指瘸行的原因常见于手指骨折、关节炎等。

手指瘸行的表现为行走时手指无法正常弯曲或伸直,导致手部姿势异常。

步态异常可以通过观察和分析来推断患者的疾病或损伤,有助于医生对病情的判断和诊断。

因此,对步态异常的分析和研究对于医学领域具有重要的意义。

步态分析规范(标准版)

步态分析规范【目的】应用运动和力学原理对步行动作进行分析,以评定步行功能,发现异常步态,有助于诊断神经系统和运动系统疾病,为步行训练、矫治异常步态提供必要的依据,有助疗效评价。

【内容】(一)步行周期:从一侧足跟着地开始,到此足跟再次助着地的时间。

1、支撑期60%:足跟着地→脚掌着地→重心转移到同侧→足跟离地→足趾离地。

2、摆动期40%:足上提→膝关节最大屈曲→髋关节最大屈曲→足跟着地。

(二)重心:站立时人体重心在第2骶椎前约1cm,离地时在身高的55%处,步行时重心垂直移动,一个周期二次,振幅5cm。

最高点在支撑中期,最低点在足跟着地期。

侧方移动,左右各一次,最高点在支撑中期。

(三)骨盆旋转:步行时骨盆在水平面上进行旋转,向前旋转在足跟着地时,向后旋转在支撑中期,共计8°。

(四)骨盆倾斜:步行中骨盆在额状面上进行左右倾斜,角度约5°。

(五)下肢轴的旋转:摆动期内旋约25°,支撑期外旋。

(六)支撑中期:小腿与地面垂直,膝关节屈曲约15°。

(七)下肢肌群功能:1、臀大肌、股四头肌、足背屈肌等伸肌在支撑期开始收缩,起伸髋、控制屈膝程度和足放平速度的作用,避免身体前倾,有减震作用。

2、臀中、小肌在支撑早期收缩,起稳定和避免侧向倾斜作用。

3、腘绳肌在摆动减速期收缩,发挥屈膝伸髋及减速作用。

(八)步频数:正常110~120步/min,快速140步/min,慢速70步/min。

(九)步幅:二足跟之间垂直距离,成人男性0~15cm。

(十)步速:每分钟行走距离=步频数×步幅。

(十一)、步宽:双足足中线之间宽度。

(十二)步角:足跟中点到第2趾的连线与前进方向之间夹角。

【方法】(一)三维步态分析系统、足踏开关跨步分析器(从略)(二)目测法。

1、患者沿直线往返行走多次。

2、从前、后、侧三面,在同一高度进行观察,并详细记录。

3、观察项目包括运动对称性,自如程度,步幅大小,上肢摆动,躯干运动,身体的上下运动;头部位置,肩的位置,骨盆前后倾斜,髋关节稳定性,膝关节稳定性,踝关节运动状况,足跟着地、支撑中期,足趾离地时足的状况,疼痛、疲劳。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一节 正常人体步态 一、基本概念 二、正常步态的一般特征 三、步态周期中下肢关节的

运动 四、步态周期中地面反力对

下肢关节的作用 五、步态周期中的肌肉活动 六、步态观察方法

第一节 正常人体步态

一、基本概念

1.重心 — 含义:人体受到重力 的合力点。身体的重量 集中于该点。 — 位置:人体重心位于 骨盆中间,约在第一骶 椎的前缘。 — 注意:人体重心位置 与身体姿势有关,与各 环节的重量分布有关。

- 胫前肌群 - 胫后肌 - 股四头肌 - 股后肌群 - 外展肌

3.髋关节

- 臀大肌

1.步态观察

2.常见的异常步态

二、正常步态的一般特征

2.骨盆的的运动

1)骨盆的水平转动 一侧下肢迈出时,另一侧下肢滞后,这就形成了骨盆的

扭转。步行中,下肢交替迈出,骨盆也随之在水平面内来 回转动。其运动幅度与步长有关,一般为内旋外旋各4度。 2)骨盆的倾斜运动 在正常步行的支撑中期.重心向支撑腿移动,身体的上部

向支撑侧倾斜,骨盆产生了向支撑侧倾斜的运动,运动幅 度约为5度。由于骨盆倾斜运动,加上支撑期下肢的内收,

其摆动速度:该时期又称为减速期。

举例说明

4)双支撑期

定义:在步行过程中,有一个时期,两侧足都与地 面接触,一侧足处于蹬离期,一侧足处于站立前期, 双足同时都处于支撑期。这个时期,称为双支撑期。 双支撑期不是步态周期中除站立期和摆动期外又一 个特定时期,而是在观察双侧足的步态周期时,两 侧足各自站立期的相互重叠的一个时期。在一个步 态周期中,有两个双足支撑期,每次约占步态周期 的11-12%。

2.重力线

重力线是人体重力合力方向,它是通过重心的铅 垂线。

额状面内,它平分人体为左右对称。矢状面内, 重力线相对身体各部位的位置,特别是相对下肢 主要关节(髋、膝、踝)的位置,随着人体站立 姿势的变化而不同。当人们以最舒适的自然姿势 站立时,重力线通过髋关节股骨头中心稍偏后 (髋关节屈曲轴后),膝关节髌骨骨后面(膝关 节屈曲轴前),踝关节的前面,足长中间偏后。

四、步态周期中地面反力对下肢关节的作用

在支撑期,下肢髋、膝、踝关节受地面反作用力的情况如下: 1.踝关节 跟着地时外力作用线位于踝后,产生轻度的跖屈力矩,随着 承重的增加路跖作用力矩迅速增大,并在全足平着地时达到最大。 从支撑中期开始,外力作用线移到踝关节前,从而产生较强的背 屈力矩,其在蹬离期达到最大。 2.膝关节 膝关节从跟着地到支撑中期,地面反作用力的力线位于膝关 节后,产生使膝关节屈曲的.屈曲力矩。越过支撑中期后,地面 反作用力线由后向前向膝轴移动.在跟离地时移至膝前方,促使 膝关节伸展。趾离地前,当身体重心移到跖趾关节之前时,膝关 节开始屈曲运动。此时地面反作用力线通过膝轴后方,促使膝屈 曲。 3.髋关节 跟着地到全足平放时期,地面反作用力力线位于髋关节前方, 促使髋关节屈曲。在支撑中期之后,外力作用线逐渐移至髋关节 后,其作用又变为促使髋关节伸展。

3.步态周期及其划分

1)步态周期 定义:步行中,从一侧足跟着地始到同侧

足跟再次着地止,这段时间称为一个步态 周期(或步行周期)。

在此期间,该侧下肢经历了两个阶段;即地面支 撑阶段和空中摆动阶段。因此,一个步态周期又 分为支撑期(站立期)和摆动期,也称支撑相 〔站立相)和摆动相。

2)支撑期(站立期)

站立中期:全足放平到跟离地时期。在此时期,身体体全 部体重转移到支撑足。该时期为步态周期的 15-30%的时 间段。

蹬离期(站立末期):距离地到趾离地时期。此间,身体 重量逐步向对侧转移,并产生蹬地动作,推动身体向前。 该时期为步态周期的30-60%的时间段。

3)摆动期

概念:趾离地后到足跟再次着地时期,称为摆动期〔摆动 相)。该时期约占整个步态周期的40%。

一、基本概念

二、正常步态的一般特征

三、步态周期中下肢关节 的运动

四、步态周期中地面反力 对下肢关节的作用

五、步态周期中的肌肉活 动

六、步态观察方法

1.重心

2.重力线

3.步态周期及其划分

4.常用步行参数

1.重心的移动

2.骨盆的的运动

3.跟着地后的膝屈曲

1、髋关节

2、膝关节

3、踝关节

在支撑期

1.踝关节

2.膝关节

2、膝关节

跟着地时也处于屈曲状态, 在站立前期,一直保持屈曲状态,以减少重心的上升。 在站立期,膝关节逐渐伸,在蹬离期前完全伸直,然后又开始屈曲,在摆动 前期屈曲角度达到最大。在摆动后期,为准备跟着地,膝关节开始伸,屈曲 角度减小,直到跟着地时期。

3、踝关节

在跟着地后开始跖屈运动,前在逐渐援触地面。随着身体的前移使踝关节跖 屈角度减小,踝关节开始背屈运动。 到蹬离期,为了产生蹬地动作,踝关节快速跖屈运动, 在摆动期,跖屈角度减小,足尖稍抬起,避兔擦地。

步宽:是指通过双脚跟部中心,且与行进方向平 行的两直线间的距离。成年男性的步宽一般为5一 10 CM。

步长:步行时,一侧足着地位置到对侧足跟着地 位置之间的距离(后跟一后跟)。

步频:步行时每分钟迈步的步数。一般为 70-120 步/分钟。 步行速度:单位时间内步行的距离。

二、正常步态的一般特征

- 胫前肌群在站立早期有一个活动高峰; - 胫后肌群在蹬离期有一个活跃高峰; - 股四头肌在站立早期有一个较大的活跃高峰。 然后在站立后期及摆动前期又有一个小的活动高 峰。 - 股后肌群在摆动后期和跟着地时较活跃; - 外展肌在站立早期和中期较活跃; - 臀大肌在站立早期活跃。

为什么下肢肌肉呈现这样一杆洁用状态呢?它 与下肢步态周期中受到的外力和内力的平衡有密 切关系,与下肢主要关节的活动密切相关,与人 体外展???

鸭步!!!

提髋。。。

1)两腿长度不等步态

两腿长度不等是一种常见的结构异常。步 态上呈现出腿长侧肩抬高和腿短侧肩下垂 的现象。它依靠短侧骨盆下降来代偿。人 们可以看到摆动时,长长腿髋关节、膝关 节和踝关节过度屈曲。如假肢装配中,假 肢太短时,常出现这种步态。当两腿长度 相差较大时,病人通常采用另一种代偿形 式——即腿短侧踮着足尖行走,以达到延 长肢体的目的.

降低了重心上升的幅度。 3)骨盆的侧向移动 步行中,随着承重足的左右变更,为了在单足支撑时保持 身体的平衡,重心向支撑腿移动,骨盆随着也产生向承重 侧的左右移动。

二、正常步态的一般特征

3.跟着地后的膝屈曲

正常人跟着地时,膝关节有15-20度的屈曲,以减少 重心的上下移动。膝踝的协调运动使人体重心的轨 迹基线变得更平坦光滑。

从脚跟着地到足趾离地的时期,称为支撑期(站立期)。该时 期约占整个步态周期60%时间。在此时间内,足完成了从跟着 地到趾离地整个动作,经历了跟着地、足平放(地面)、跟离 地、趾离地几个时间点。

根据这几个时间点,站立期又可细分为以下几个时期:

站立期又可细分为以下几个时期;

站立早期:跟着地到全足放平时期。在此时期,足底吸收 地面的冲击,井开始承重。也称缓冲期。该时期为步态周 期的0-15%的时间段。

六、步态观察方法

1.步态观察 分析患者步态时,要全面客观地评定。观察步态

应在三个面内进行。 要点: 1)首先必须注意运动的对称性和平稳性; 2)观察步态的步幅长度和步宽; 3)还应仔细观察身体的各组成部分:头、两肩、

骨盆、髋、膝、踝、足运动; 4)两肩应观察其下垂、抬高、凹陷、前伸、后缩

以及自由运转。 应注意躯干部分的倾斜,不对称的上臂摆动, 异常倾斜、升高、下垂、和固定僵硬等: 5)髋关节的环行运动 6)其它异常步态还有膝关节的稳定性和足的过度 内、外翻等。

三、步态周期中下肢关节的运动

1、髋关节

跟着地时,髋关节屈曲约为30度。随着身体重心向前移动,髋关节逐渐做伸的运动 (屈曲角度减小),直到站立中期后。 身体重心移到髋关节前,髋关节才从屈的状态变为后伸状态,并在趾离地前达到最大 伸直状态;之后,髋关节开始由伸向屈的方向运动,准备屈髋向前摆腿。进入摆动期 后,髋关节屈曲角度增大,大腿向前迈出。髋关节的屈曲阶段一直延续到跟着地。

五、步态周期中的肌肉活动

肌肉活动,通过肌电信号来反映。 肌电信号强,表明肌肉收缩活动大;反之,肌电

信号弱,则肌肉收缩活动也小。 人们通过测量步行时正常人下肢主要肌肉的电信

号的强弱,描绘出了下肢主要肌肉电信号幅值在 整个步态周期中的变化曲线。它直接反映了肌肉 活动情况的变化。

从肌肉活动曲线图中可以看到:

在站立中期,一侧腿支撑时,骨盆向支撑侧倾斜,此时为 了维持骨盆的侧向稳定和身体重心的平衡,髋外展肌收缩, 防止身体向一侧过度倾斜.从而维持身体的恻向稳定。胜 后肌群的活动在蹬离期达到最大,是为了更好地完成蹬地 动作。胫后肌群的强烈收缩,在克服外力背屈作用后,使

足跖屈运动,产生前进的推力,使人向前迈步。

举例说明

2)膝关节强直步态

膝关节强直时,其代偿运动常发生在脊柱 腰段。因为骨盆和躯干的侧倾代替髋关节 的运动,所以在脊柱腰段和健侧髋关节处 可见过度的运动。

举例说明

3)膝关节屈曲挛缩步态

膝关节因挛缩而活动范围受限,则患者缩 短,并具有腿短跛行的所有特征。

举例说明

4)膝关节强直于伸直位步态

从肌肉活动曲线图中可以看到:

跟着地时期,主要是身体稳定与平衡问题。而前面的结论 已经知道,此时外力的作用是使髋、膝关节屈曲,亦即使 下肢关节失稳。因此臀大肌和股四头肌此时均强烈收缩, 使髋、膝伸展,防止屈曲,防止跌倒,从而维持身体前后 方向的稳定。

跟着地时期,外力对踝关节的作用是使其跖屈。为了使跟 关节的历屈运动得到控制。胫前肌群收缩,对抗外力,使 全足平稳着地。

特点:双支撑期时间长短与步行速度有关。步行速度慢时, 双支撑期延长;步行速度快时,双支撑期将缩短。

4)双支撑期