李文华:司法考试刑法:专题《因果关系》

司法考试专题辅导:因果关系的表现形式

来源:中法学校作者:时间:2009-11-13 10:25:46 点击: 84 对司法考试⽽⾔,因果关系其实主要是“经验”测试,因果关系理论对应付考试没有实际价值。

在把握因果关系的判断⽅⾯,主要是掌握其表现形式:⼀般情况下表现为直接必然导致结果发⽣,如开枪把⼈打死,窃取财物,等等。

这是常识,3岁⼩孩也能判断,与法律⽆关。

因此,因果关系的理论与实务,主要解决特殊的表现形式。

1.因果关系的特殊表现形式。

(1)⾏为在特定条件下导致结果发⽣。

如殴打⾏为与被害⼈患有疾病等特异体质的情况(如脾肿⼤、⼼脏病、⾼⾎压、⽩⾎病、⾎⼩板缺少症)相遇,发⽣死亡结果。

(2)⾏为与被害⼈⾏为相遇,导致结果发⽣。

如私设电遇到被害⼈钻电触电⾝亡。

(3)两⾏为相接导致结果。

如甲强令⼯⼈⼄违章作业⽽造成事故,甲强令司机⼄违章驾驶⽽发⽣交通事故,甲教唆⼄杀⼈⽽致⼈死亡等。

(4)数⾏为共同作⽤导致危害结果。

如甲某投放⼀份未达致死量的毒药,⼄某也投放⼀份未达致死量的毒药,在甲、⼄投放的毒药总量共同作⽤下导致死亡结果;数⼈共同殴打⼀⼈致死等。

因为采取因果关系客观说,只承认具有追究刑事责任客观基础的地位,相应扩⼤了认定因果关系的范围,所以,上述情况虽然有些奇怪,通常认为有因果关系。

2.认定因果关系须注意的问题。

(1)因果关系中断的情况。

假如甲殴打致被害⼈受伤、本⾝不⾜以造成死亡结果,但是,在送被害⼈去医院的途中遭遇车祸导致被害⼈死亡,或者在医院治疗时因医疗事故导致被害⼈死亡的,甲的伤害⾏为与被害⼈死亡结果之间的因果联系被介⼊因素中断,不具有因果关系。

但介⼊的司机交通肇事和医⽣的医疗过失⾏为与结果有因果关系。

例:03年试卷⼆第41题,丙追杀情敌赵某,赵狂奔逃命。

赵的仇⼈赫某早就想杀赵,偶然见赵慌不择路,在丙尚未赶到时,即向其开枪射击,致赵死亡。

赵的死亡和丙的追杀之间没有因果关系。

这是正确的,因为是赫某杀死了赵某。

假如丙与赫某配合,⼀⼈驱赶,⼀⼈下⼿,则⼆⼈的⾏为均与赵的死亡有因果关系。

刑法上的因果关系

刑法上的因果关系

刑法上的因果关系=条件关系+客观可归责性。

对条件关系的判断,采条件说:

1、等价:造成结果的所有条件均等价,不区分造成结果的原因是“远因”还是“近因”,是“典型的”或者是“纯属意外的”原因,⼀视同仁。

2、“去除法”:若可以想象条件不存在⽽结果仍会发⽣的,则⾮刑法上的条件。

对条件说的补充规则

1、假设因果流程不会影响条件关系的判断。

2、⾏为只要是造成结果的共同条件之⼀,即⾜以判定为发⽣结果之条件。

3、⾏为与被害⼈异常因素或⾃⾝过失共同造成结果,⾏为仍是结果的条件。

客观归责:在肯定条件关系之后,筛选刑法上可资归责的原因为何。

1、⾏为制造(升⾼)风险,并且在法律上有重要意义。

如果升⾼的风险并不具有法律上的重要意义,仍然在法律的容许范围内,则不是归责的原因。

如怂恿他⼈前往叙利亚⼀⽇游,他⼈终被杀。

若旅游项⽬合法,则怂恿者⽆罪。

2、结果与⾏为之间有常态关连,没有重⼤的因果偏异。

是否有常态关连,以前⽤“主观判断”:实⾏⾏为与结果之间的关系是否为⼀般⼈可能认识、预见的,或者⾏为⼈特别认识、预见的。

现在⽤“客观判断”:是⾏为的风险被现实化,还是其他风险被现实化?。

刑法上的因果关系因果关系司考历年真题

刑法上的因果关系 ----- 司考历年真题解析1 •下列关于刑法上因果关系的说法哪些是正确的?(2003年•卷二• 41题)A.甲欲杀害其女友,某日故意破坏其汽车的刹车装置。

女友如驾车外出,15分钟后遇一陡坡,必定会坠下山崖死亡。

但是,女友将汽车开出5分钟后,即遇山洪爆发,泥石流将其冲下山摔死。

死亡结果的发生和甲的杀害行为之间,没有因果关系B.乙欲杀其仇人苏某,在山崖边对其砍了7刀,被害人重伤昏迷。

乙以为苏某已经死亡,遂离去。

但苏某自己醒来后,刚迈了两步即跌下山崖摔死。

苏某的死亡和乙的危害行为之间存在因果关系C•丙追杀情敌赵某,赵狂奔逃命。

赵的仇人赫某早就想杀赵,偶然见赵慌不择路,在丙尚未赶到时,即向其开枪射击,致赵死亡。

赵的死亡和丙的追杀之间没有因果关系D. 丁持上膛的手枪闯入其前妻钟某住所,意图杀死钟某。

在两人厮打时,钟某自己不小心触发扳机遭枪击死亡。

钟的死亡和丁的杀人行为之间存在因果关系,即使丁对因果关系存在认识错误,也构成故意杀人罪既遂【答案】()【考点】介入因素三标准【解析】A项,第一,甲的破坏行为对女友的死亡作用很大,二者有因果关系。

第二,介入因素是山洪,很异常,切断甲的先前行为与女友死亡的因果关系。

第三,山洪对女友死亡作用很大,甲的先前行为与女友死亡没有因果关系。

两个结论是没有因果关系,所以最终结论是二者没有因果关系。

B项,第一,先前行为是乙重伤苏某的行为,对苏某死亡的作用大,二者有因果关系第二,介入因素是苏某自己迈了两步,该行为不异常,先前行为与苏某死亡有因果关系。

第三,介入因素本身即苏某自己迈了两步,直接导致死亡,先前行为与苏某死亡无因果关系。

综合结论是,先前行为即乙重伤苏某的行为与苏某死亡有因果关系。

C项,第一,先前行为是丙的追杀行为,对赵某死亡的作用大,二者有因果关系。

第二,介入因素是第三人赫某开枪射击,很异常,先前行为与赵某死亡无因果关系。

第三,赫某开枪直接导致赵某死亡,先前行为与赵某死亡无因果关系。

2024年法考随堂笔记之刑法篇(四)

2024年法考随堂笔记之刑法篇(四)八、因果关系与犯罪形态(一)因果关系1、日常生活行为、合法行为、降低危险的行为不是刑法上的因,即便和危害结果看似有关联,也不具有刑法上的因果关系。

2、二重因果(100%+100%)/重叠因果(50%+50%):多个行为人均与结果有因果关系。

3、介入因素是否中断因果链条的判断标准、处理结论(1)中断因果链条:介入因素异常(独立发生)且作用大→结果的发生归责于介入因素。

结果与前行为没有因果关系,前面有中止行为、真诚努力,成立犯罪中止,否则成立犯罪未遂。

(2)不中断因果链条:介入因素不异常(不独立发生)或作用不大→结果的发生既要归责于介入因素,也要归责于前行为。

结果与前行为有因果关系,前行为人成立犯罪既遂。

(二)犯罪形态1、犯罪预备与犯罪未遂的区分:是否已着手实行(分则罪名实行行为+造成现实紧迫的危险)。

部分很危险的犯罪,不需要实行行为,也属于着手【如入户抢劫:入户时就很危险已着手,在营业的电焊店泼汽油,泼完还没来得及点火,也属于放火罪着手,因为这种场所泼汽油时就很危险】。

隔离犯的着手:邮寄物品途中没有危险,则收件人收到打开时属于着手(中途因意外没到达就只是犯罪预备);邮寄物品途中有危险,则寄出时就是着手,如爆炸物、易碎传染性物品。

2、犯罪形态具有终局性+不可转换性:一个犯罪只会有一种犯罪形态。

只要犯罪已终局性停止(主客观都停止犯罪),后面发生什么都不会改变前面行为的性质,如成立犯罪既遂、犯罪未遂后有悔罪表现的不成立犯罪中止,改变不了已形成的犯罪形态。

3、犯罪中止的自动放弃(能达目的而不欲):能不能继续犯罪应以行为人主观判断为准,客观能不能是陷阱。

【例:盗窃时听到脚步声,认为是主人回来不可能再盗窃了便放弃,实际上是路人,还能继续犯罪。

应成立犯罪未遂。

】4、犯罪中止的成立场景:(1)如果“没种下因(犯罪行为没作用到被害人身上)”,自动放弃即成立犯罪中止:.(2)如果“种下了因”,要么自动放弃+中止行为+有效性,要么自动放弃+中止行为+异常的介入因素导致了结果,才成立犯罪中止。

李文华:司法考试刑法:最新专题《因果关系》

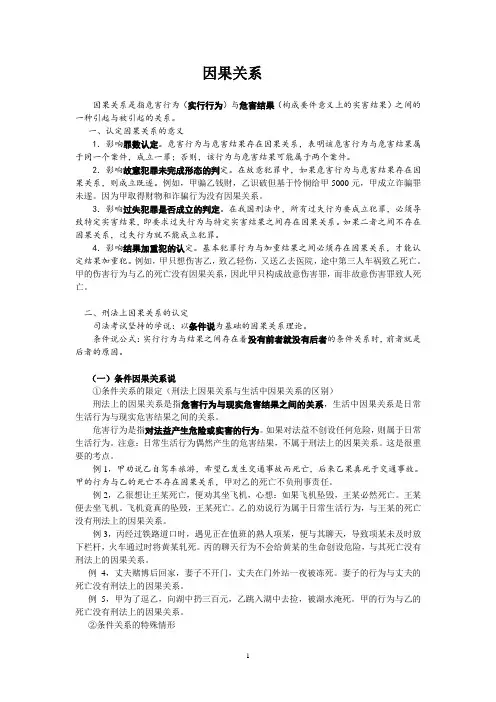

因果关系因果关系是指危害行为(实行行为)与危害结果(构成要件意义上的实害结果)之间的一种引起与被引起的关系。

一、认定因果关系的意义1.影响罪数认定。

危害行为与危害结果存在因果关系,表明该危害行为与危害结果属于同一个案件,成立一罪;否则,该行为与危害结果可能属于两个案件。

2.影响故意犯罪未完成形态的判定。

在故意犯罪中,如果危害行为与危害结果存在因果关系,则成立既遂。

例如,甲骗乙钱财,乙识破但基于怜悯给甲5000元,甲成立诈骗罪未遂。

因为甲取得财物和诈骗行为没有因果关系。

3.影响过失犯罪是否成立的判定。

在我国刑法中,所有过失行为要成立犯罪,必须导致特定实害结果,即要求过失行为与特定实害结果之间存在因果关系。

如果二者之间不存在因果关系,过失行为就不能成立犯罪。

4.影响结果加重犯的认定。

基本犯罪行为与加重结果之间必须存在因果关系,才能认定结果加重犯。

例如,甲只想伤害乙,致乙轻伤,又送乙去医院,途中第三人车祸致乙死亡。

甲的伤害行为与乙的死亡没有因果关系,因此甲只构成故意伤害罪,而非故意伤害罪致人死亡。

二、刑法上因果关系的认定司法考试坚持的学说:以条件说为基础的因果关系理论。

条件说公式:实行行为与结果之间存在着没有前者就没有后者的条件关系时,前者就是后者的原因。

(一)条件因果关系说①条件关系的限定(刑法上因果关系与生活中因果关系的区别)刑法上的因果关系是指危害行为与现实危害结果之间的关系,生活中因果关系是日常生活行为与现实危害结果之间的关系。

危害行为是指对法益产生危险或实害的行为。

如果对法益不创设任何危险,则属于日常生活行为。

注意:日常生活行为偶然产生的危害结果,不属于刑法上的因果关系。

这是很重要的考点。

例1,甲劝说乙自驾车旅游,希望乙发生交通事故而死亡,后来乙果真死于交通事故。

甲的行为与乙的死亡不存在因果关系,甲对乙的死亡不负刑事责任。

例2,乙很想让王某死亡,便劝其坐飞机,心想:如果飞机坠毁,王某必然死亡。

2015年司法考试刑法真题及解析---精品管理资料

一、单项选择题。

1。

关于因果关系,下列哪一选项是正确的?A.甲跳楼自杀,砸死行人乙。

这属于低概率事件,甲的行为与乙的死亡之间无因果关系B。

集资诈骗案中,如出资人有明显的贪利动机,就不能认定非法集资行为与资金被骗结果之间有因果关系C.甲驾车将乙撞死后逃逸,第三人丙拿走乙包中贵重财物.甲的肇事行为与乙的财产损失之间有因果关系D。

司法解释规定,虽交通肇事重伤3人以上但负事故次要责任的,不构成交通肇事罪。

这说明即使有条件关系,也不一定能将结果归责于行为【答案】D【考点】因果关系【解析】因果关系是实行行为与危害结果之间的一种直接、必然的引起与被引起的关系,这种关系本身是客观的、不以任何人的主观意志为转移的。

有因果关系的,不一定有刑事责任,但有刑事责任的,肯定有因果关系。

关于A项。

甲跳楼自杀,砸死行人乙。

甲的砸人行为与乙的死亡之间,是引起与被引起的关系,这种因果关系是客观存在的。

当然,甲对乙的死亡不一定需要承担刑事责任:(1)如果甲在跳楼自杀时,知道乙在楼下,明知自己的跳楼行为必然或者可能造成乙被砸死的结果,而希望或放任这种结果的发生,则甲成立故意杀人罪;(2)如果甲在跳楼自杀时,应当预见自己的跳楼行为可能会发生砸到乙的后果,或者已经预见而轻信能够避免时,以致发生乙被砸死的结果,则甲成立过失致人死亡罪:(3)如果甲在跳楼自杀时,对乙的出现完全无法预见,虽然最终造成乙被砸死的结果,但乙无任何刑事责任,只是意外事件。

但无论是上述哪一种情形,因果关系是客观存在的,这是不争的事实.此外,低概率事件与因果关系是否存在,并无直接关系。

在特殊体质的人死亡这种低概率的案例中,因果关系同样是存在的。

因此,A项的表述错误,不当选.关于B项.在集资诈骗案件中,犯罪人的非法集资行为与被害人资金被骗的结果之间的因果关系,是客观存在的,至于出资人(即被害人)的动机,则对因果关系的认定不产生任何影响(当然,出资人的动机可能会影响到对犯罪人的量刑。

李文华:司法考试刑法:最新专题《行为对象和危害结果》_百度文汇总

行为对象和危害结果一、行为对象行为对象,是指危害行为所作用的对象(人或物。

注意:行为对象并不是所有犯罪都要求的构成要件要素;有些犯罪有多个行为对象。

例如,抢劫罪的行为对象包括人身和财物。

行为对象与以下内容的不同。

1.与组成犯罪行为之物不同。

例如,赌资是组成赌博罪之物,而不是赌博罪的对象。

2.与行为孳生之物不同。

行为人伪造的文书、伪造的假币、制造的毒品不属于伪造公文罪、伪造货币罪、制造毒品罪的行为对象。

但这些内容可能成为其他犯罪的行为对象,例如伪造的货币可以成为购买、运输、出售假币罪的对象,制造的毒品可以成为运输、贩卖、走私犯罪的行为对象。

3.与作为犯罪行为的报酬取得之物不同。

例如,行为人杀人后从雇请者处得到的酬金或者物品,就不是行为对象。

4.与犯罪工具不同。

例如,使用伪造的信用卡进行诈骗时,伪造的信用卡是犯罪工具,不是行为对象,盗窃罪中的钥匙是犯罪工具,不是行为对象,盗窃的“驴牌”包,就是行为对象。

二、危害后果危害后果是指危害行为对法益所造成的实害结果(实害犯)与危险结果(危险犯)。

只要危害行为侵犯了法益,一定有危害后果。

所以,危害后果是所有犯罪都要具备的构成要件要素。

危害后果的特征:1、侵害法益性危害结果一定是侵害法益所造成的结果。

该法益必须是刑法明文规定保护的法益。

2、客观现实性(1危害结果属于客观要件,是否产生危害结果,不受行为人主观认识错误的影响。

例如,甲误以为给人静脉注射空气没有危险,便给乙的静脉注射空气,导致乙死亡。

甲虽然有认识错误,但是不影响危害结果的存在。

(2危害结果有时不受被害人的主观承诺影响。

例如,强奸罪,妇女如果同意发生性行为,行为人就不构成强奸罪。

但是即使幼女同意发生性行为,行为人也构成强奸罪。

3、因果性:危害后果一定由危害行为引起,但危害行为不一定引起实害结果。

【2008-2-1】关于危害后果的相关说法,下列哪一选项是错误的?A.甲男(25岁)明知孙某(女)只有13岁而追求她,在征得孙某同意后,与其发生性行为。

专题:犯罪的客观要件—因果关系

专题:犯罪的客观要件——因果关系论一、因果关系的概念(一)概念:刑法上的因果关系,是指危害行为和危害结果之间的一种引起和被引起的关系。

(二)特征:1.客观性。

2.绝对性和相对性。

3.时间顺序性。

4.复杂性。

二、因果关系的学说(一)条件说。

1.条件说的含义犯是产生犯罪结果的不可缺少的条件行为,都是引起犯罪结果的原因。

即“无前者便无后者”。

如:甲重伤乙,乙住院后,因丙在医院放火,将乙烧死。

则甲应对乙的死亡负刑事责任。

甲轻伤乙,乙自己包扎伤口时,因感染破伤风而死,则甲也应对乙的死亡负刑事责任。

这种学说由于主张将一切条件都看作对发生的结果具有同等的价值,因此,又称为等价说或者同等说。

注意的是,条件说指的是实行行为与犯罪结果之间的因果关系,因此,即使预备行为产生了结果,其间也不成立因果关系。

如:甲为了杀乙,在碗里放了毒药,放在自己家里。

丙次日造访,误服了该药,治病死亡。

则甲应付故意杀人预备与过失指人死亡的责任。

2.条件说的缺点(1)处罚的范围过宽。

(条件说反驳:可以由责任来限定处罚范围。

)(2)即便进一步地由责任来限定处罚范围,有时也会引起处罚范围过大。

如:甲劝说乙乘坐火车,期望乙在事故中死亡,结果火车真的发生事故,乙死了。

那么甲的劝说行为具应该承担刑事责任。

(3)如果前行为是结果发生的条件,但在因果关系的发展过程中又介入了其他行为或者因素,导致了犯罪结果的发生。

这时,让前一行为的行为人承担刑事责任,似乎也不合理。

如:甲欲杀乙,将乙打成重伤。

乙住院,医院恰好失火,致乙死亡。

让乙承担故意杀人既遂的责任,就显得不太合理了。

3.条件关系之判断(1)因果关系之中断该理论认为,如果在前行为与后行为之间介入了独立的其他因素,则前行为与结果间的因果关系就发生中断。

不同主张:a.必须介入故意的行为,才可以中断。

b.必须介入有责任的因素,才可以中断。

c.介入任何独立的因素,都可以中断。

(2)假定的因果关系虽然某种行为正在导致结果的发生,但即使没有该行为,由于其他情况,也会产生同样的结果。

法考与司法考试刑法学习笔记之因果关系上

重点知识点因果关系★★★★★(考察16次)(一级考点)01相当因果关系说相当因果关系说是对条件说的一种限制,该说认为条件说得出的只是“事实上的因果关系”,在事实上的因果关系的前提下,还应进行相当性的判断,即“法律上的因果关系”。

1.重叠的因果关系指两个以上独立的行为,独自不能导致结果的发生,但重叠在一起就会导致结果的发生,这也被认为存在因果关系。

2.假定的因果关系指虽然某行为导致结果发生,但如果没有此行为,其他情况也会导致结果发生。

3.竞合的因果关系指两个或两个以上的行为分别都能够导致结果的发生,但行为人在没有犯意联络的情况下,竞合在一起造成了危害结果的发生。

02被害人自我答责的行03引起因果关系中断的原因:介入因素(三级考点)【注意】介入因素必须是异常(偶然)的因素——即介入因素在案件当时发生的概率很低(低于10%)——质的要求;介人因素必须是独立地引起危害结果的发生——即介入因素对死亡结果的贡献率接近100%——量的要求。

【注意】如果介入因素创造了独立的危险,结果是这种危险的展开,那么前行为和后结果就没有因果关系,但如果介入因素是对前行为危险的纯粹利用,没有制造与前行为危险不同的独立危险,则前行为和后结果则存在因果关系。

【注意】在救助行为具有救活可能性时,死亡结果归属于阻断救助的行为,而不归属于先前行为。

如,甲将正在救助受伤者丙的乙打跑,致使丙死亡,事后查明,乙的救助行为完全可以救活丙,则甲的行为与受伤者的死亡具有因果关系。

【注意】被害人有特殊体质,行为人实施危害行为后,被害人疾病发作,该疾病发作属于介人因素。

死亡结果能否归属于行为人的先前行为,关键看先前行为与疾病发作有无引发关系。

真题与解析1(多选题)关于因果关系,下列哪些选项是正确的?A.甲以杀人故意用铁棒将刘某打昏后,以为刘某已死亡,为隐藏尸体将刘某埋入雪沟,致其被冻死。

甲的前行为与刘某的死亡有因果关系B.乙夜间驾车撞倒李某后逃逸,李某被随后驶过的多辆汽车辗轧,但不能查明是哪辆车造成李某死亡。

【司考】考点违法性构成要件之因果关系(星考点)

基本概念1.因果关系:刑法上的因果关系是指实行行为与构成要件意义上的实害结果之间的引起与被引起的关系,即将实害结果归属于某个实行行为。

2.条件说的因果关系:实行行为与结果之间存在着没有前者就没有后者的条件关系时,前者就是后者的原因,二者之间具有因果关系。

3.合法则的因果关系:即实行行为合法则、符合客观规律必然地造成了结果时,就将结果归属于实行行为,肯定二者之间的因果关系。

4.二重的因果关系:即两个行为单独都能导致结果发生,没有意思联络,各自同时发生作用,竞合在一起导致了结果的发生。

5.重叠的因果关系:即两个以上的行为单独都不能导致结果发生,仅具有导致结果发生的危险,合并在一起导致了结果的发生。

两个以上的行为与结果都有因果关系,是多因一果的情形。

重点考点详解一、因果关系的概念(一)性质因果关系本身不是纯正的犯罪构成的客观要件,只是确定行为与结果间是否有联系。

因果关系是实行行为与实害结果之间引起与被引起的关系,是二者的粘合剂。

讨论前提:建立在事实查明的情况下,事实未查明,依存疑有利于被告人原则。

1.故意犯罪因果关系不是构成要件,而是解决是否既遂的问题,没有因果关系只是对结果不承担刑事责任,但仍然可能承担刑事责任,成立犯罪和犯罪既遂不是一个问题。

2.过失犯罪是结果犯,因果关系属于构成要素,没有因果关系过失犯罪是无罪。

有因果关系不一定成立犯罪,要看犯罪人主观要件,有因果但没有故意、过失属于意外事件,无罪的理由是没有主观构成要件,不是没有因果关系。

(二)二个层次1.从事实角度判定这个结果是哪些因素引起的(事实上的因果关系):地基、自然意义2.从规范角度判定这个结果行为是否负责任(规范层面上的归属问题):法律意义二者关系:没有自然意义一定没有法律意义,但有了自然意义不一定有法律意义。

(三)二分法1.对实行行为的要求其中的“因”特指犯罪的实行行为,合法行为和犯罪预备行为都谈不上因果关系问题。

(1)行为不具有法益侵犯危险性或减少了危险,就不是实行行为,更不能将结果归属于该行为。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

李文华:司法考试刑法:最新专题《因果关系》————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:因果关系因果关系是指危害行为(实行行为)与危害结果(构成要件意义上的实害结果)之间的一种引起与被引起的关系。

一、认定因果关系的意义1.影响罪数认定。

危害行为与危害结果存在因果关系,表明该危害行为与危害结果属于同一个案件,成立一罪;否则,该行为与危害结果可能属于两个案件。

2.影响故意犯罪未完成形态的判定。

在故意犯罪中,如果危害行为与危害结果存在因果关系,则成立既遂。

例如,甲骗乙钱财,乙识破但基于怜悯给甲5000元,甲成立诈骗罪未遂。

因为甲取得财物和诈骗行为没有因果关系。

3.影响过失犯罪是否成立的判定。

在我国刑法中,所有过失行为要成立犯罪,必须导致特定实害结果,即要求过失行为与特定实害结果之间存在因果关系。

如果二者之间不存在因果关系,过失行为就不能成立犯罪。

4.影响结果加重犯的认定。

基本犯罪行为与加重结果之间必须存在因果关系,才能认定结果加重犯。

例如,甲只想伤害乙,致乙轻伤,又送乙去医院,途中第三人车祸致乙死亡。

甲的伤害行为与乙的死亡没有因果关系,因此甲只构成故意伤害罪,而非故意伤害罪致人死亡。

二、刑法上因果关系的认定司法考试坚持的学说:以条件说为基础的因果关系理论。

条件说公式:实行行为与结果之间存在着没有前者就没有后者的条件关系时,前者就是后者的原因。

(一)条件因果关系说①条件关系的限定(刑法上因果关系与生活中因果关系的区别)刑法上的因果关系是指危害行为与现实危害结果之间的关系,生活中因果关系是日常生活行为与现实危害结果之间的关系。

危害行为是指对法益产生危险或实害的行为。

如果对法益不创设任何危险,则属于日常生活行为。

注意:日常生活行为偶然产生的危害结果,不属于刑法上的因果关系。

这是很重要的考点。

例1,甲劝说乙自驾车旅游,希望乙发生交通事故而死亡,后来乙果真死于交通事故。

甲的行为与乙的死亡不存在因果关系,甲对乙的死亡不负刑事责任。

例2,乙很想让王某死亡,便劝其坐飞机,心想:如果飞机坠毁,王某必然死亡。

王某便去坐飞机。

飞机竟真的坠毁,王某死亡。

乙的劝说行为属于日常生活行为,与王某的死亡没有刑法上的因果关系。

例3,丙经过铁路道口时,遇见正在值班的熟人项某,便与其聊天,导致项某未及时放下栏杆,火车通过时将黄某轧死。

丙的聊天行为不会给黄某的生命创设危险,与其死亡没有刑法上的因果关系。

例4,丈夫赌博后回家,妻子不开门,丈夫在门外站一夜被冻死。

妻子的行为与丈夫的死亡没有刑法上的因果关系。

例5,甲为了逗乙,向湖中扔三百元,乙跳入湖中去捡,被湖水淹死。

甲的行为与乙的死亡没有刑法上的因果关系。

②条件关系的特殊情形(1)假定的因果关系。

甲行为导致结果发生,但即使没有甲行为,由于其他原因也会导致结果发生。

甲行为与结果具有因果关系。

例如,被害人的父亲张某在法警执行死刑之前,夺过法警的枪,将死刑犯击毙。

张某的行为与死亡结果之间存在因果关系。

(2)二重的因果关系。

两个条件单独都能导致结果发生,没有意思联络,各自同时发生作用,竞合在一起导致了结果发生。

两个条件与结果都有因果关系。

经典案例:甲、乙二人没有意思联络,分别向丙的食物中投放了100%致死量的毒药,而且毒药同时起作用,导致丙死亡。

第一,本案中甲、乙二人的行为都是死亡结果发生的原因,二人都成立故意杀人罪(既遂),但不成立共犯。

第二,假定本案中毒药并未同时起作用,而是其中一人投放毒药引起死亡,处理结论有所不同:如果查清由甲投放毒药引起死亡,那么甲的行为与死亡之间存在因果关系,成立故意杀人罪既遂;而乙的行为与死亡结果之间不存在因果关系,成立故意杀人罪未遂。

如果查不清是甲还是乙投放的毒药导致丙死亡,根据存疑时有利于行为人的原则,甲、乙两人的行为与死亡结果之间都没有因果关系,只成立故意杀人罪未遂。

(3)重叠的因果关系。

两个条件单独都不能导致结果发生,相互之间没有意思联络,结合在一起导致了结果的发生。

两者对结果都有因果关系。

经典案例:甲、乙二人没有意思联络,分别向丙的食物中投放了50%致死量的毒药,导致丙死亡。

对此,甲、乙两人的行为与死亡之间都存在因果关系,分别成立故意杀人罪既遂。

(二)相当因果关系说例如,甲欲伤害乙,将乙打成重伤,又后悔,便送乙去医院,途中遭遇车祸,致乙死亡。

甲的伤害行为与乙的死亡有无因果关系?如果有,甲构成故意伤害罪致人死亡;如果没有,甲仅构成故意伤害罪。

这类案件的特点是因果发展历程中出现介入因素。

对此,根据条件公式会得出一概都有因果关系的结论,这显然是不妥当的。

因此,理论上提出相当因果关系说,通过“介入因素三标准”来解决。

存在介入因素时,判断先前行为与最终结果有无因果关系,判断标准是:先前行为—→介入因素—→结果(1)先前行为对结果发生所起的作用大小。

作用大者,则先前行为与结果有因果关系;反之无。

一般认为,重伤行为对死亡结果作用大,轻伤行为对死亡结果作用小。

(2)介入因素异常性的大小。

过于异常,先前行为与结果无因果关系;反之有。

判断介入因素的异常性,主要是看在案件具体情景中,介入因素的出现的几率大小,如果出现几率很小,则属于很异常的事件。

(3)介入因素本身对结果发生所起的作用大小。

作用大者,则表明先前行为与结果无因果关系;反之有。

上述三点需综合判断,根据少数服从多数原则得出最终结论。

根据介入因素三标准,上例中,第一,重伤对死亡结果作用大,前后有因果关系;第二,车祸很异常,前后没有因果关系;第三,车祸对死亡作用大,前后没有因果关系。

综合结论,甲的重伤行为与乙的死亡没有因果关系。

1.常见的介入因素(1)自然事件例如,甲欲杀害乙,将乙打成重伤,乙昏迷在海滩上,甲离去。

海潮来临,将乙吞没,乙死亡。

第一,甲的重伤行为对死亡作用大,前后有因果关系;第二,海潮不异常,前后有因果关系;第三,海潮对死亡作用大,前后没有因果关系。

综合结论,甲的前行为与乙的死亡有因果关系。

(2)第三人的行为例1,丙追杀情敌赵某,赵狂奔逃命。

赵的仇人赫某早就想杀赵,偶然见赵慌不择路,在丙尚未赶到时,即向其开枪射击,致赵死亡。

第一,先前行为是丙的追杀行为,对赵某的生命威胁很大,二者有因果关系;第二,介入因素是第三人赫某开枪射击,很异常,先前行为与赵某死亡无因果关系;第三,赫某开枪直接导致赵某死亡,先前行为与赵某死亡无因果关系。

综合结论,先前行为即丙的追杀行为与赵某死亡无因果关系。

例2,丁欲伤害王某,将其打成重伤,又后悔,又将王某送往医院。

医生因为重大过失导致王某死亡。

重伤对死亡作用大;医生重大过失很异常;医生重大过失对死亡作用大。

综合结论,丁的行为与王某死亡没有因果关系。

注意,医生如果是一定过失或轻微过失,则不异常。

(3)被害人自身的行为例1,乙欲杀其仇人苏某,在山崖边对其砍了7刀,被害人重伤昏迷。

乙以为苏某已经死亡,遂离去。

但苏某自己醒来后,刚迈了两步即跌下山崖摔死。

第一,先前行为是乙重伤苏某的行为,对苏某死亡的作用大,二者有因果关系;第二,介入因素是苏某自己迈了两步,该行为不异常,先前行为与苏某死亡有因果关系;第三,介入因素本身即苏某自己迈了两步,直接导致死亡,先前行为与苏某死亡无因果关系。

综合结论,先前行为即乙重伤苏某的行为与苏某死亡有因果关系。

例2,甲趁妇女喝醉,强奸妇女,妇女羞愤自杀。

强奸行为对生命威胁小;妇女自杀,较异常;自杀对死亡作用很大。

结论是甲的强奸行为和妇女死亡没有因果关系。

例3,甲点燃王某的衣服欲烧死王某,王某情急之下跳入湖中,被湖水淹死。

甲的行为与王某死亡有因果关系。

(4)行为人的第二个行为例如,甲欲杀害乙,致乙重伤休克。

甲以为乙死亡,为了毁尸灭迹,将“尸体”抛入河中,乙溺水身亡。

重伤行为对死亡作用大;杀人后为毁灭罪证而抛尸的行为,不算异常;抛“尸”行为对死亡作用大。

综合结论,甲的重伤行为与乙的死亡有因果关系,甲构成故意杀人罪既遂。

实际上,该案例也称为因果关系认识错误中的“事前故意”。

注意:“介入因素三标准”是五星级考点,务必熟练掌握。

需要提醒的是,许多辅导用书对介入因素这类题,提供的判断标准只有介入因素是否异常这一点。

这是不完整的。

正确的标准是三个因素都要判断,然后综合得出结论。

2.介入因素问题与条件说特殊情形的区分(1)与假定的因果关系的关系实际上,假定因果关系的案例也可以用介入因素三标准来判断,结论是一样的。

(2)与二重的因果关系的区分在介入因素的案件里,先前行为与介入因素对结果的发生作用是有先有后的,在二重的因果关系里,两个条件是同时发生作用的。

如果两个条件发生作用有先后顺序,则就属于介入因素的问题。

例如,甲想杀丙,向丙的水杯投了100%致死量的毒药,丙喝了后,导致重伤,但还没死。

此时不知情的乙也想杀丙,又向丙的水杯投了100%致死量的毒药,丙又喝了,这下直接中毒死亡。

根据介入因素三标准,甲与丙的死亡没有因果关系,乙与丙的死亡有因果关系。

乙的投毒对于甲而言算很异常,类似于半路杀出来一个程咬金。

甲定杀人未遂,乙定杀人既遂。

(3)与重叠的因果关系的区分在介入因素的案件里,先前行为与介入因素对结果的发生作用是有先有后的,在重叠的因果关系里,两个条件是同时发生作用的。

如果两个条件发生作用有先后顺序,则就属于介入因素的问题。

例如,甲与乙都想杀死丙,甲先投了5毫克毒药(50%致死量),丙喝了,导致重伤。

此时,不知情的乙又投了5毫克毒药(50%致死量),丙又喝了,中毒死亡。

根据介入因素三标准,甲与丙的死亡没有因果关系,乙与丙的死亡有因果关系。

乙的投毒对于甲而言算很异常,类似于半路杀出来一个程咬金。

甲定杀人未遂,乙定杀人既遂。

可以看出,判断的重点不在于谁先投、谁后投,重点在于丙是一口喝还是分两次喝,也即两份毒药是同时起作用,还是先后起作用。

如果有明显的先后之分,则后者就属于介入因素。

(3)不作为犯罪的因果关系作为犯罪与不作为犯罪的因果关系在形式上有差异,但因果联系的内容相同。

作为犯罪的条件关系公式是:如果没有该行为,结果便不会发生,故该行为是原因。

不作为犯罪的条件关系公式是:如果行为人履行义务,结果便不会发生,故不履行义务是原因。

(4)因果关系与刑事责任认定因果关系不等于认定刑事责任,行为人是否负刑事责任不仅取决于客观事实,还要取决于行为人对行为和结果的主观心理状态,因为在具有因果关系的情况下,行为人可能没有刑法要求的故意或者过失,因而不存在刑事责任。

最典型的是当被害人存在特殊体质例如,甲打乙一耳光,乙嘴角流血,因乙患有罕见的血友病,流血不止死亡。

甲的行为与乙的死亡有无因果关系?根据条件公式,没有甲的打人出血行为,就不会有乙的死亡,因此二者之间有因果关系。