杜甫《春望》古诗词鉴赏答案

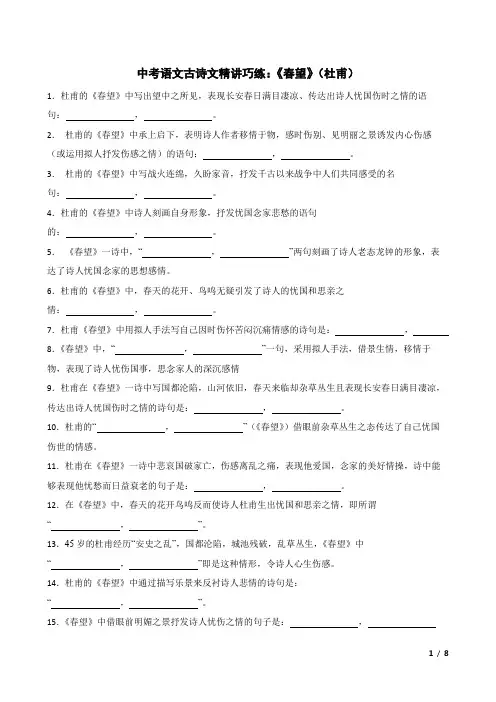

中考语文古诗文精讲巧练:《春望》(杜甫)(含解析)

中考语文古诗文精讲巧练:《春望》(杜甫)1.杜甫的《春望》中写出望中之所见,表现长安春日满目凄凉、传达出诗人忧国伤时之情的语句:,。

2.杜甫的《春望》中承上启下,表明诗人作者移情于物,感时伤别、见明丽之景诱发内心伤感(或运用拟人抒发伤感之情)的语句:,。

3.杜甫的《春望》中写战火连绵,久盼家音,抒发千古以来战争中人们共同感受的名句:,。

4.杜甫的《春望》中诗人刻画自身形象,抒发忧国念家悲愁的语句的:,。

5.《春望》一诗中,“,”两句刻画了诗人老态龙钟的形象,表达了诗人忧国念家的思想感情。

6.杜甫的《春望》中,春天的花开、鸟鸣无疑引发了诗人的忧国和思亲之情:,。

7.杜甫《春望》中用拟人手法写自己因时伤怀苦闷沉痛情感的诗句是:,8.《春望》中,“,”一句,采用拟人手法,借景生情,移情于物,表现了诗人忧伤国事,思念家人的深沉感情9.杜甫在《春望》一诗中写国都沦陷,山河依旧,春天来临却杂草丛生且表现长安春日满目凄凉,传达出诗人忧国伤时之情的诗句是:,。

10.杜甫的“,”(《春望》)借眼前杂草丛生之态传达了自己忧国伤世的情感。

11.杜甫在《春望》一诗中悲哀国破家亡,伤感离乱之痛,表现他爱国,念家的美好情操,诗中能够表现他忧愁而日益衰老的句子是:,。

12.在《春望》中,春天的花开鸟鸣反而使诗人杜甫生出忧国和思亲之情,即所谓“,”。

13.45岁的杜甫经历“安史之乱”,国都沦陷,城池残破,乱草丛生,《春望》中“,”即是这种情形,令诗人心生伤感。

14.杜甫的《春望》中通过描写乐景来反衬诗人悲情的诗句是:“,”。

15.《春望》中借眼前明媚之景抒发诗人忧伤之情的句子是:,16.杜甫在《春望》中用“,”传递自己目睹春城败象的沉痛之情。

17.杜甫的《春望》中,运用细节描写表现出诗人苍老之态,以及其愁绪不得排解的诗句是:,。

18.杜甫在《春望》中通过“,”两句,我们可以想象到杜甫因忧国、伤时、思家而造成的苍老之态。

答案解析部分1.【答案】国破山河在;城春草木深【知识点】理解性默写【解析】【分析】国破山河在,城春草木深。

《春望》杜甫阅读答案(优秀9篇)

《春望》杜甫阅读答案 (优秀 9 篇)《春望》是唐代大诗人杜甫创作的一首诗。

此诗前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

下面是我为大伙儿带来的9 篇《《春望》杜甫阅读答案》,如果能帮助到您,我将不胜荣幸。

教学目标既然是是通过诗歌这种体裁来表现爱国情怀这这一主题,那么在学习的过程中我们就应该抓住“诗歌”和“爱国”者两个重点来确定教学目标:知识与能力:体会古诗的韵律,领略古诗的音韵美,凝练美,意境美和含蓄美。

过程与方法:体会其中蕴含的情理,做到学以致用。

情感态度与价值观:领略诗人深沉的爱国情感。

教学重点理解诗歌,准确把握诗中情感,真正有感情地朗诵诗歌教学难点深入理解名句,培养学生品味语言鉴赏诗歌的能力教法学法对于五年级的学生来说他们在诗歌的学习方面也有了一定的基础积淀,所以在这堂课中我觉得应充分的贯彻老师作为辅导者,学生才是主体,将课堂还给学生的理念。

在教法上,老师主要还是要通过讲授的方法来行课引导学生的学习,而学生在的学法上主要是通过诵读和讨论来学习这首诗歌,来体会诗歌中的爱国情感。

教学过程1、新课导入杜甫是学生已经接触过的诗人,所以我觉得在导入这个环节选择介绍作者来导进课文。

一方面,先让学生说出现在他们对杜甫的一些了解,这样不仅可以让学生相互学习和积累文学常识,而且还可以让老师了解到学生对知识的积累和掌握情况,再者课堂一开始的师生互动,能够使得课堂能够融洽些,学生也能集中注意力。

另一方面,在学生回答完后,老师再对学生的回答的内容作总结和补充,提出学生要掌握的文学常识,并且抓住其中的一个要点来引入正课,而这个要点自然是要抓住爱国情感这个点来过渡到正课。

2、诗歌讲解诗歌的讲解评析是课堂的主题部分,在这个部分我想不仅要讲解诗歌也要教会学生怎样的分析诗歌和记忆诗歌。

在讲解的过程中我们要抓住个线索来分析这首诗歌,而在这里我想抓住情感这个线索来分析,在了解学习完字词后先让学生尝试朗诵一下这首诗歌,当然这时学生还没能很好的把握这首诗歌的情感,所以就需要进一步的分析这首诗歌了,由此正式进入诗歌。

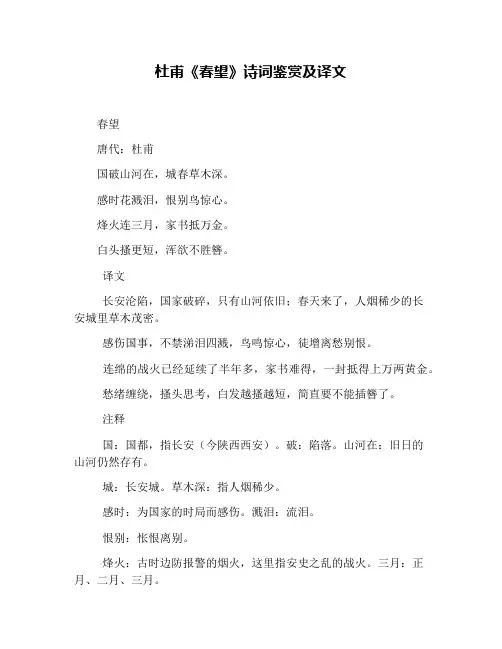

杜甫《春望》诗词鉴赏及译文

杜甫《春望》诗词鉴赏及译文春望唐代:杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

译文长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。

感伤国事,不禁涕泪四溅,鸟鸣惊心,徒增离愁别恨。

连绵的战火已经延续了半年多,家书难得,一封抵得上万两黄金。

愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

注释国:国都,指长安(今陕西西安)。

破:陷落。

山河在:旧日的山河仍然存有。

城:长安城。

草木深:指人烟稀少。

感时:为国家的时局而感伤。

溅泪:流泪。

恨别:怅恨离别。

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

三月:正月、二月、三月。

抵:值,相当。

白头:这里指白头发。

搔:用手指轻轻的抓。

浑:简直。

欲:想,要,就要。

胜:经受,承受。

簪:一种束发的首饰。

古代男子蓄长发,成年后束发于头顶,用簪子横插住,以免散开。

鉴赏“国破山河在,城春草木深。

”诗篇一开头描写了春望所见:山河依旧,不过国都已经沦陷,城池也在战火中残破不堪了,乱草丛生,林木荒芜。

诗人记忆中昔日长安的春天是何等的繁华,鸟语花香,飞絮弥漫,烟柳明媚,游人迤逦,不过那种景象今日已经荡然无存了。

一个“破”字使人怵目惊心,继而一个“深”字又令人满目凄然。

诗人写今日景物,实为抒发人去物非的历史感,将感情寄寓于物,借助景物反托情感,为全诗创造了一片荒凉凄惨的气氛。

“国破”和“城春”两个截然相反的意象,同时存有并形成强烈的反差。

“城春”当指春天花草树木繁盛茂密,烟景明丽的季节,不过因为“国破”,国家衰败,国都沦陷而失去了春天的光彩,留下的仅仅颓垣残壁,仅仅“草木深”。

“草木深”三字意味深沉,表示长安城里已不是市容整洁、井然有序,而是荒芜破败,人烟稀少,草木杂生。

这里,诗人睹物伤感,表现了强烈的黍离之悲。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”花无情而有泪,鸟无恨而惊心,花鸟是因人而具有了怨恨之情。

春天的花儿原本娇艳明媚,香气迷人;春天的鸟儿应该欢呼雀跃,唱着委婉悦耳的歌声,给人以愉悦。

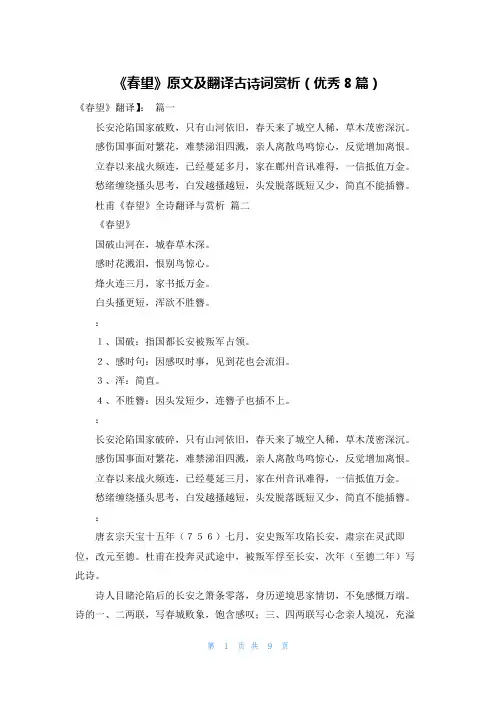

《春望》原文及翻译古诗词赏析(优秀8篇)

《春望》原文及翻译古诗词赏析(优秀8篇)《春望》翻译】:篇一长安沦陷国家破败,只有山河依旧,春天来了城空人稀,草木茂密深沉。

感伤国事面对繁花,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反觉增加离恨。

立春以来战火频连,已经蔓延多月,家在鄜州音讯难得,一信抵值万金。

愁绪缠绕搔头思考,白发越搔越短,头发脱落既短又少,简直不能插簪。

杜甫《春望》全诗翻译与赏析篇二《春望》国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

:1、国破:指国都长安被叛军占领。

2、感时句:因感叹时事,见到花也会流泪。

3、浑:简直。

4、不胜簪:因头发短少,连簪子也插不上。

:长安沦陷国家破碎,只有山河依旧,春天来了城空人稀,草木茂密深沉。

感伤国事面对繁花,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反觉增加离恨。

立春以来战火频连,已经蔓延三月,家在州音讯难得,一信抵值万金。

愁绪缠绕搔头思考,白发越搔越短,头发脱落既短又少,简直不能插簪。

:唐玄宗天宝十五年(756)七月,安史叛军攻陷长安,肃宗在灵武即位,改元至德。

杜甫在投奔灵武途中,被叛军俘至长安,次年(至德二年)写此诗。

诗人目睹沦陷后的长安之箫条零落,身历逆境思家情切,不免感慨万端。

诗的一、二两联,写春城败象,饱含感叹;三、四两联写心念亲人境况,充溢离情。

全诗沉着蕴藉,真挚自然,反映了诗人热爱祖国,眷怀家人的感情。

今人徐应佩、周溶泉等评此诗曰:“意脉贯通而平直,情景兼备而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞。

”此论颇为妥帖。

“家书抵万金”亦为流传千古之名言。

春望原文、注释及赏析篇三望海楼明照曙霞,护江堤白踏晴沙。

涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。

谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。

译文杭州城外望海楼披着明丽的朝霞,走在护江堤上踏着松软的白沙。

呼啸的钱塘涛声春夜传入伍员庙,娇嫩的绿柳春色包蕴在苏小小家。

红袖少女夸耀杭绫柿蒂织工好,青旗门前争买美酒饮“梨花”。

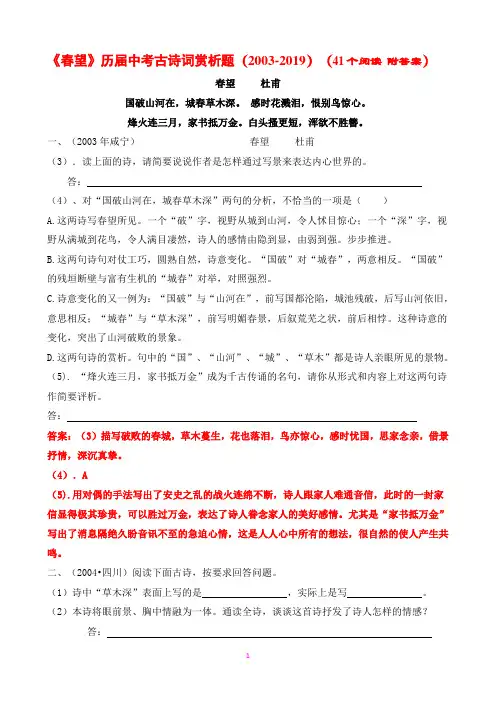

《春望》历届中考古诗词赏析题(2003-2019)(附答案)

《春望》历届中考古诗词赏析题(2003-2019)(41个阅读附答案)春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

一、(2003年咸宁)春望杜甫(3).读上面的诗,请简要说说作者是怎样通过写景来表达内心世界的。

答:(4)、对“国破山河在,城春草木深”两句的分析,不恰当的一项是()A.这两诗写春望所见。

一个“破”字,视野从城到山河,令人怵目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,令人满目凄然,诗人的感情由隐到显,由弱到强。

步步推进。

B.这两句诗句对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。

“国破”对“城春”,两意相反。

“国破”的残垣断壁与富有生机的“城春”对举,对照强烈。

C.诗意变化的又一例为:“国破”与“山河在”,前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”,前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖。

这种诗意的变化,突出了山河破败的景象。

D.这两句诗的赏析。

句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物。

(5). “烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评析。

答:答案:(3)描写破败的春城,草木蔓生,花也落泪,鸟亦惊心,感时忧国,思家念亲,借景抒情,深沉真挚。

(4).A(5).用对偶的手法写出了安史之乱的战火连绵不断,诗人跟家人难通音信,此时的一封家信显得极其珍贵,可以胜过万金,表达了诗人眷念家人的美好感情。

尤其是“家书抵万金”写出了消息隔绝久盼音讯不至的急迫心情,这是人人心中所有的想法,很自然的使人产生共鸣。

二、(2004•四川)阅读下面古诗,按要求回答问题。

(1)诗中“草木深”表面上写的是,实际上是写。

(2)本诗将眼前景、胸中情融为一体。

通读全诗,谈谈这首诗抒发了诗人怎样的情感?答:(3)诗歌一二句写春望所见,其中“”字写出了使人怵目惊心之景,“”字写出了令人满目凄然之景。

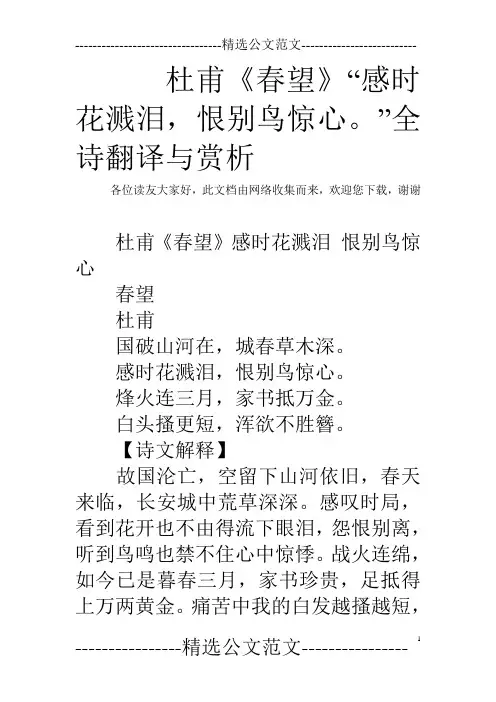

杜甫《春望》“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”全诗翻译与赏析

杜甫《春望》“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”全诗翻译与赏析各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢杜甫《春望》感时花溅泪恨别鸟惊心春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

【诗文解释】故国沦亡,空留下山河依旧,春天来临,长安城中荒草深深。

感叹时局,看到花开也不由得流下眼泪,怨恨别离,听到鸟鸣也禁不住心中惊悸。

战火连绵,如今已是暮春三月,家书珍贵,足抵得上万两黄金。

痛苦中我的白发越搔越短,简直要插不上头簪。

【词语解释】国:指京城长安。

感时:感叹时事。

花溅泪:看见花就泪水飞溅。

鸟惊心:听到鸟的叫声使人心惊。

烽火:这里指战争。

抵:值。

短:短少。

浑:简直。

簪:古代男子成年后把头发绾在头顶上,用一根簪别住。

【现代文译文】国都已被攻破,只有山河依旧存在,春天的长安城满目凄凉,到处草木丛生。

繁花也伤感国事,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反增离恨。

三个月战火连续不断,长久不息,家书珍贵,一信难得,足矣抵得上万两黄金。

愁白了头发,越搔越稀少,少得连簪子都插不上了。

【解读】感时花溅泪,恨别鸟惊心。

恨别鸟惊心这一句历来有两种解释一般解释是,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而堕泪惊心。

另一种解释为,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟亦惊心。

两说虽则有别,其精神却能相通,一则触景生情,一则移情于物,正见好诗含蕴之丰富。

一个“溅”字,运用了拟人的巧妙手法,把作者当时面对国家衰亡的无奈感慨和绵绵愁绪借用花的溅泪表现出来。

背景:安禄山起兵反唐,由于唐玄宗宠妃杨贵妃的哥哥杨国忠,误导唐玄宗,把守潼关的哥舒翰派到关外攻打叛军大本营,中途哥舒翰被俘。

安禄山没有了劲敌,一下子就攻下长安。

唐玄宗带领妃妾皇子,与大臣们逃往灵武。

唐玄宗退位,太子李亨在灵武称帝。

唐肃宗至徳元年八月,杜甫从鄜州前往灵武投奔唐肃宗,途中为叛军所俘,后被困居住在长安。

这首诗作于次年三月。

初中素材杜甫《春望》注释及赏析

杜甫《春望》注释及赏析《春望》是唐朝诗人杜甫的一首五言律诗。

下面是小编为你带来的杜甫《春望》译文及赏析,欢迎阅读。

《春望》原文国破山河在1,城春草木深2。

感时花溅泪3,恨别鸟惊心4。

烽火连三月5,家书抵万金6。

白头搔更短7,浑欲不胜簪8。

注释国:国都,指长安(今陕西西安)。

破:陷落。

山河在:旧日的山河仍然存在。

城:长安城。

草木深:指人烟稀少。

感时:为国家的时局而感伤。

溅泪:流泪。

恨别:怅恨离别。

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

三月:正月、二月、三月。

抵:值,相当。

白头:这里指白头发。

搔:用手指轻轻的抓。

浑:简直。

欲:想,要,就要。

胜:受不住,不能。

簪:一种束发的首饰。

古代男子蓄长发,成年后束发于头顶,用簪子横插住,以免散开。

《春望》翻译国家沦陷只有山河依旧,春日的城区里荒草丛生。

忧心伤感见花开却流泪,别离家人鸟鸣令我心悸。

战火硝烟三月不曾停息,家人书信珍贵能值万金。

愁闷心烦只有搔首而已,致使白发疏稀插不上簪。

《春望》赏析一首名作能传诵千古,必定是因为它能高度概括时人和后人在同类境遇中共同的感受和体会。

《春望》就是如此。

国破是一朝一代的悲哀,而山河是永恒的存在;破城遇到春天,草木照样生长,自然规律不会因时势的变化而改易。

眼前人事和永恒时空的对比,使诗人更强烈地感受着内心的荒凉落寞,以至于所见只剩下山河草木,一片空旷。

但是山河草木虽然无情,诗人即使它们都变成了有情之物,花鸟会同诗人一样因感时而溅泪,因恨别而伤心。

足见人间深重的苦难也能惊动造化。

花儿带露、鸟儿啼鸣不过是自然现象,而所溅之泪所惊之心实出自诗人。

因此花和鸟的溅泪和惊心只是人的移情。

历来称赞此诗人移情于景的手法新颖,但它能够感人还是得力于开头两句的深刻含蕴。

一春三月,烽火不息,所以家书难得,可邸万金。

两句是因果关系的流水对,这一年的正月,李光弼正与史思明战于太原,郭子仪进击河东,叛将安守忠自长安向武功出兵,长安、鄜州都卷入战事,自然音问难通。

《春望》《月夜忆舍弟》中考古诗词阅读练习及答案

《春望》《月夜忆舍弟》中考古诗词阅读练习及答案3.(5分)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟杜甫戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

注:①戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声,鼓声响起后,就开始停止夜间活动。

②长:一直。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。

上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了、等相同的社会现实。

(2)杜甫被称为“诗圣”。

他的诗常通过描写个人遭际与国家命运来表现深沉的情感。

请任选上面一首诗,结合相关词句对这一特点进行说明。

答案:3.【分析】《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

全诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪“应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,充分地表现出诗人爱国之情。

《月夜忆舍弟》首联和颔联写景,烘托出战争的氛围。

颈联和尾联在此基础上写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音讯,于是思念之情油然而生,特别是在入秋以后的白露时节,在戌楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,这种思念之情越发显得深沉和浓烈。

全诗托物咏怀,层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨,语言精工,格调沉郁哀伤,真挚感人。

【解答】(1)本题考查诗歌内容比较分析。

从“家书抵万金”、“有弟皆分散”可知,这两首诗都写到了因战乱亲人分散的悲剧。

从“烽火连三月”、“况乃未休兵”可知,两首诗都写到了战争长久、国家动荡。

(2)本题考查诗歌情感理解分析。

这里要任选上面一首诗,结合相关词句对“通过描写个人遭际与国家命运来表现深沉的情感”进行具体分析。

既要分析杜甫与家人分散,难通音信的个人遭际,也要分析国家残破、动荡不安的现实,最后把杜甫忧国伤时、思念亲人的深沉情感点明即可。

《春望》诗歌鉴赏练习与答案

《春望》诗歌鉴赏练习与答案杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.下列对古诗《春望》的分析理解有误的一项是(B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”为颔联)A.杜甫字子美,自号少陵野老,唐代诗人,有“诗圣”的美誉,本诗写于安史之乱期间。

B.这是一首五言律诗,分四联,颈联“感时花溅泪,恨别鸟惊心”用了移情于物的手法。

C.全诗结构紧凑,围绕“望”字展开,前四句描写所见景象,后四句传达感叹忧愤之情。

D.这首诗情景交融,感情深沉而又含蓄凝练,充分体现了杜诗“沉郁顿挫”的艺术风格。

2.下面对这首词理解不正确的一项是:(D. 表达了诗人忧国伤时,念家悲己的感情)A.首联写春望所见,“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉。

这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情。

B.颔联运用拟人手法,移情于景,借花鸟表达了作者感时伤世的感情。

C.尾联刻画出诗人满头白发,愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以派遣的感时伤怀,忧国思家之情。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

3.阅读下面的唐诗,选出鉴赏有误的一项(C. “抵万金”,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情)。

A.诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

B.诗的三、四两句与五、六两句都运用了对偶的修辞手法,语意凝练,节奏感强,富有韵律美,增强了诗歌的表现力。

C.这首诗的颈联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

D.尾联中,“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。

这样,在国破家亡、离乱伤痛之外,诗人又叹息衰老,更增了一层悲哀。

4.下列理解与分析不正确的一项是(A.表达了诗人忧国伤时的情感)A.首联写春天降临沦陷破败的长安城,诗人借此表达了念家悲己的情感。

【古诗大全】爱国古诗《春望》杜甫赏析

【古诗大全】爱国古诗《春望》杜甫赏析春望朝代:唐代作者:杜甫原文:国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

译文国都已被攻破,只有山河依旧存在,春天的长安城满目凄凉,到处草木丛生。

繁花也伤感国事,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反增离恨。

多个月战火连续不断,长久不息,家书珍贵,一信难得,足矣抵得上万两黄金。

愁白了头发,越搔越稀少,少得连簪子都插不上了。

注释国:国都,即京城长安(今陕西西安)。

破:被攻破。

深:茂盛;茂密。

城:指长安城,当时被叛军占领。

感时:感伤时局。

恨别:悲伤,悔恨离别。

感时花溅泪,恨别鸟惊心:两句互文,译为:花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而堕泪惊心。

惊:使……惊动。

烽火:古时边疆在高台上为报警点燃的火。

这里指战争。

家书:在一个远离家乡的地方,给家庭写的信。

(当时杜甫家住?(fū)州城外羌村)连三月:连续多个月。

抵万金:家书可值几万两黄金,极言家信之难得。

抵:值。

白头搔更短:白头发越抓越少了。

白头:白头发。

搔:抓,挠。

短:少。

浑欲不胜簪:简直连簪子也插不上了。

浑:简直。

欲:将要;就要。

不:禁不住。

胜:能承受。

簪:一种束发的首饰。

古代男子束发,所以用簪。

鉴赏语句赏析全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。

诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。

起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。

写出了国破城荒的悲凉景象。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花鸟都为之落泪惊心。

通过花和鸟两种事物来写春天,写出了事物睹物伤情,用拟人的手法,表达出亡国之悲,离别之悲。

体现出诗人的爱国之情。

诗人由登高远望到焦点式的透视,由远及近,感情由弱到强,就在这感情和景色的交叉转换中含蓄地传达出诗人地感叹忧愤。

国家动乱不安,战火经年不息,人民妻离子散,音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

杜甫《春望》古诗词鉴赏答案

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

【试题】

1、这首诗表达了诗人诗人怎样的思想感情?

2、你认为“国破山河在,城春草木深”中哪个字用得好?请作简要赏析。

【答案】

1、忧国伤时,念家悲己。

2、示例一:“破”字用得好,一个“破”字,写出了国都沦陷,城池残破的景象,使人触目惊心。

示例二:“深”字用得好。

一个“深”字,写出了乱草遍地,林木苍苍的景象,令人满目凄然。

(2013年河南省中考语文试题)

【注解】

1、国破:指国都长安被叛军占领。

2、感时句:因感叹时事,见到花也会流泪。

3、浑:简直。

4、不胜簪:因头发短少,连簪子也插不上。

【韵译】

长安沦陷国家破碎,只有山河依旧,春天来了城空人稀,草木茂密深沉。

感伤国事面对繁花,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反觉增加离恨。

立春以来战火频连,已经蔓延三月,家在州音讯难得,一信抵值万金。

愁绪缠绕搔头思考,白发越搔越短,头发脱落既短又少,简直不能插簪。

【鉴赏】

唐玄宗天宝十五年(756)七月,安史叛军攻陷长安,肃宗在灵武即位,改元至德。

杜甫在投奔灵武途中,被叛军俘至长安,次年(至德二年)写此诗。

这是一首五言律诗,作于唐肃宗至德二年(757)。

当时长安被安史叛军焚掠一空,满目凄凉。

杜甫眼见山河依旧而国破家亡,春回大地却满城荒凉,在此身历逆境、思家情切之际,不禁触景伤情,发出深重的忧伤和无限的感慨。

诗人

在这首诗中表现了爱国之情。

诗人目睹沦陷后的长安之箫条零落,身历逆境思家情切,不免感慨万端。

诗的一、二两联,写春城败象,饱含感叹;三、四两联写心念亲人境况,充溢离情。

全诗沉着蕴藉,真挚自然,反映了诗人热爱祖国,眷怀家人的感情。

今人徐应佩、周溶泉等评此诗曰:“意脉贯通而平直,情景兼备而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞。

”此论颇为妥帖。

“家书抵万金”亦为流传千古之名言。

全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。

诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。

起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。

写出了国破城荒的悲凉景象。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花鸟都为之落泪惊心。

通过花和鸟两种事物来写春天,写出了事物睹物伤情,用拟人的手法,表达出亡国之悲,离别之悲。

体现出诗人的爱国之情。

诗人由登高远望到焦点式的透视,由远及近,感情由弱到强,就在这感情和景色的交叉转换中含蓄地传达出诗人地感叹忧愤。

国家动乱不安,战火经年不息,人民妻离子散,音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。

诗人从侧面反映战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道亲人平安与否的迫切心情。

同

时也以家书的不易得来表现诗人对国家深深地忧虑。

结尾两句,写诗人那愈来愈稀疏的白发,连簪子都插不住了,以动作来写诗人忧愤之深广。

全篇诗情景交融,感情深沉,而又含蓄凝练,言简意赅,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

全诗抒发了诗人忧国、伤时、念家、悲己的情感,以及对亲人的思念之情。

全诗沉着蕴藉,真挚自然,反映了诗人热爱祖国,眷怀家人的感情。

今人徐应佩、周溶泉等评此诗曰:“意脉贯通而不平直,情景兼备而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞。

”此论颇为妥帖。

“家书抵万金”亦为流传千古之名言。