高中语文第三单元单元群文阅读练习(含解析)新人教版

高中语文统编版(部编版)选择性必修上册第三单元单元群文阅读(含答案)

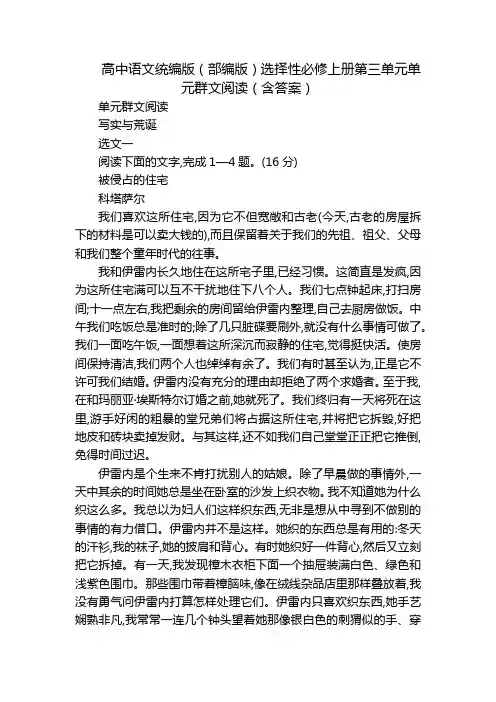

高中语文统编版(部编版)选择性必修上册第三单元单元群文阅读(含答案)单元群文阅读写实与荒诞选文一阅读下面的文字,完成1—4题。

(16分)被侵占的住宅科塔萨尔我们喜欢这所住宅,因为它不但宽敞和古老(今天,古老的房屋拆下的材料是可以卖大钱的),而且保留着关于我们的先祖、祖父、父母和我们整个童年时代的往事。

我和伊雷内长久地住在这所宅子里,已经习惯。

这简直是发疯,因为这所住宅满可以互不干扰地住下八个人。

我们七点钟起床,打扫房间;十一点左右,我把剩余的房间留给伊雷内整理,自己去厨房做饭。

中午我们吃饭总是准时的;除了几只脏碟要刷外,就没有什么事情可做了。

我们一面吃午饭,一面想着这所深沉而寂静的住宅,觉得挺快活。

使房间保持清洁,我们两个人也绰绰有余了。

我们有时甚至认为,正是它不许可我们结婚。

伊雷内没有充分的理由却拒绝了两个求婚者。

至于我,在和玛丽亚·埃斯特尔订婚之前,她就死了。

我们终归有一天将死在这里,游手好闲的粗暴的堂兄弟们将占据这所住宅,并将把它拆毁,好把地皮和砖块卖掉发财。

与其这样,还不如我们自己堂堂正正把它推倒,免得时间过迟。

伊雷内是个生来不肯打扰别人的姑娘。

除了早晨做的事情外,一天中其余的时间她总是坐在卧室的沙发上织衣物。

我不知道她为什么织这么多。

我总以为妇人们这样织东西,无非是想从中寻到不做别的事情的有力借口。

伊雷内并不是这样。

她织的东西总是有用的:冬天的汗衫,我的袜子,她的披肩和背心。

有时她织好一件背心,然后又立刻把它拆掉。

有一天,我发现樟木衣柜下面一个抽屉装满白色、绿色和浅紫色围巾。

那些围巾带着樟脑味,像在绒线杂品店里那样叠放着,我没有勇气问伊雷内打算怎样处理它们。

伊雷内只喜欢织东西,她手艺娴熟非凡,我常常一连几个钟头望着她那像银白色的刺猬似的手、穿来穿去的织针和地上的一两个线筐。

线团在线筐里不停地跳动着,很是好看。

我怎么能不提到住宅的布局呢。

厨房、挂着葛布兰式壁毯的客厅、书房和三间宽大的卧室,都位于面对罗德里格斯·佩尼亚街的最幽静的部分。

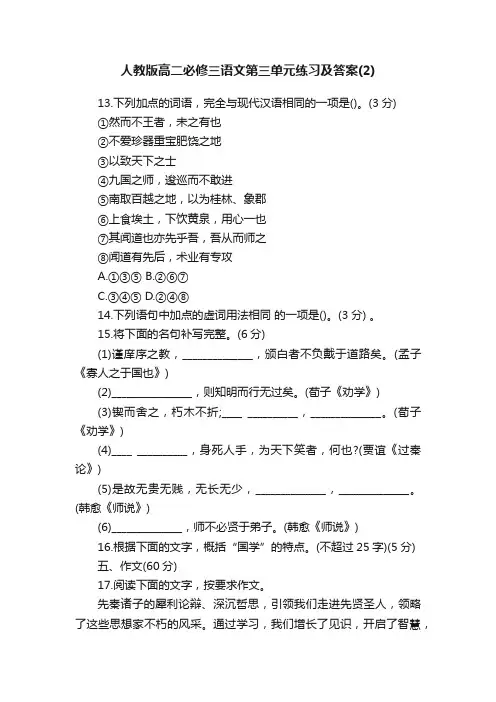

人教版高二必修三语文第三单元练习及答案(2)

人教版高二必修三语文第三单元练习及答案(2)13.下列加点的词语,完全与现代汉语相同的一项是()。

(3分)①然而不王者,未之有也②不爱珍器重宝肥饶之地③以致天下之士④九国之师,逡巡而不敢进⑤南取百越之地,以为桂林、象郡⑥上食埃土,下饮黄泉,用心一也⑦其闻道也亦先乎吾,吾从而师之⑧闻道有先后,术业有专攻A.①③⑤B.②⑥⑦C.③④⑤D.②④⑧14.下列语句中加点的虚词用法相同的一项是()。

(3分) 。

15.将下面的名句补写完整。

(6分)(1)谨庠序之教,______________,颁白者不负戴于道路矣。

(孟子《寡人之于国也》)(2)________________,则知明而行无过矣。

(荀子《劝学》)(3)锲而舍之,朽木不折;____ __________,______________。

(荀子《劝学》)(4)____ __________,身死人手,为天下笑者,何也?(贾谊《过秦论》)(5)是故无贵无贱,无长无少,______________,______________。

(韩愈《师说》)(6)______________,师不必贤于弟子。

(韩愈《师说》)16.根据下面的文字,概括“国学”的特点。

(不超过25字)(5分)五、作文(60分)17.阅读下面的文字,按要求作文。

先秦诸子的犀利论辩、深沉哲思,引领我们走进先贤圣人,领略了这些思想家不朽的风采。

通过学习,我们增长了见识,开启了智慧,涵养了德行,砥砺了人格。

在学习的过程中,有哪一句话打动了你,或者你对哪一句话产生了感触,请以“走进先贤,聆听慧语”为中心立意,写一篇800字左右的文章,文体特征要鲜明。

人教版高二必修三语文第三单元练习答案1.C 思路解析:C项,理解不正确,原文“这就是文学经典之‘道’,犹如自然之道,万物之母”,是比喻的说法。

2.B 思路解析:A项,“传统哲学思想”与“天下兴亡,匹夫有责”两者之间不是因果关系,“天下兴亡,匹夫有责”本来就属于儒家的政治哲学思想。

人教版高二语文必修三第三单元练习(含解析)

人教版高二语文必修三第三单元练习(含解析)阅读题 (40 分)一、现代文阅读 (9 分,每题 3 分)阅读下面的文字,完成第1~3 题。

中国文学经典之“道”观文学经典是一个历史的动向的看法,其经典作品的确立是一个动向衍变的历程,但是透视经典生成和变化的历史印迹,不难发现总有一些隐蔽的内核在这种变化中化为一种准则与范式,这就是文学经典之“道”,忧如自然之道,万物之母。

正因为有了文学经典之“道”的目染耳濡、导向与规范,所以到此刻很多经典能够穿越时空依旧存有。

中国文学经典之“道”,本质就是内化于中国人心中的儒、道性根源。

传统的儒家之仁义、智慧、孝慈、忠良的哲学思想,使中国文人有了入世、立功立业的理想与理想,“修身、齐家、治国、平天下”“天下兴亡,匹夫有责”,这样的理念使中国文学出现了很多爱国题材的作品,并素来被誉为经典,如屈原的《离骚》、岳飞的《满江红》、文天祥的《过零丁洋》等。

又如表达英雄造反起义的《水浒传》,其内核也都是塑造、歌颂忠君爱民之事,“替天行道”的梁山要旨、招安思报效朝廷的思想最后都是以儒家思想为旨归。

传统道家主张的“无为而无不为”、崇尚自然的哲学思想,使中国文人远离庙堂而退隐山林,回归自然,这为中国文人在精神上供应了能够喘息、聊以安家的家园。

入世之不得,壮志之未酬,尚能在自然界中找到生息之处,获得精神的寄望与欢乐。

这就以致中国文人重视对自然山川风光的描述,从而出现了很多经典的作品,如陶渊明的《归园田居》、柳宗元的《小石潭记》、王安石的《石钟山记》等,但是这些对自然的优美描述之中却也隐含了归隐之郁郁不得志的无奈与烦闷。

无论是儒家源于好学、行仁和人群的友善 ; 还是道家重个体自由理想、精神超越,重逍遥自在、无拘无碍、心灵与大自然的友善,都对素来的文人在建构审佳丽品境地上产生了长远的影响。

这种对审佳丽品理想与境地的追求,逐渐成为文学经典审美理想与境地的追求,经过长远的目染耳濡,文学经典这种审盛意识成为积淀在个人心灵之中的无意识,甚至中华民族和华夏文化传统的没心识。

22人教版高中语文新教材选择性必修中册--第三单元主题群文阅读

5. 穰苴做将军后,为什么请求景公派宠臣监军?请简要说明。 答:_①__穰__苴__认__为__自__己___人__微__权__轻__,__士__卒__未__附__,__百__姓__不__信__。__②__穰__苴__想__借__诛__杀__宠__ _臣_来__整__顿__军__纪__,__树___立__威__信__。__

第三单元

单元主题群文阅读

群文阅读一

历史的现场

司.马.穰苴者,田完之苗裔也。齐景公时,晋伐阿、甄,而燕侵河上,齐师败 绩。景公患之。晏婴乃荐田穰苴曰:“穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众,武能

威敌,愿君试之。”景公召穰苴,与语兵事,大说之,以为将军,将兵扞燕,百姓不

李比希在自传中写道:“我有个大好运气,即得到一位志趣相投和目的相似的 朋友。过了这么多年,我现在和这位朋友仍然以最大的热诚合作……手携手地 努力向前,这一位要行动时,那一位已经准备好了。”

6. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( B ) A. 管仲夷吾者/颍上人也/少时常与鲍叔牙游/鲍叔知其贤/管仲贫困常欺鲍 叔/鲍叔终善遇之/不以为言 B. 管仲夷吾者/颍上人也/少时常与鲍叔牙游/鲍叔知其贤/管仲贫困/常欺鲍 叔/鲍叔终善遇之/不以为言 C. 管仲夷吾者/颍上人也/少时常与鲍叔牙游/鲍叔知其贤/管仲贫困常欺鲍 叔/鲍叔终善/遇之不以为言 D. 管仲夷吾者/颍上人也/少时常与鲍叔牙游/鲍叔知其贤/管仲贫困/常欺鲍 叔/鲍叔终善/遇之不以为言

如今敌人侵略已经深入国境,国内骚乱不安,战士们在边境上风餐露宿,国君 睡不好觉,吃不下饭,百姓的性命都系在您的身上,还说什么送行呢!”叫来 军法官问道:“按军法,对约定时刻迟到的人是怎么说的?”回答说:“应当 斩首。”庄贾很害怕,派人飞马报告齐景公,请求解救。报信的人走了,还没 来得及返回,在这时(穰苴)就把庄贾斩首,并向全军巡行示众。全军将士都 震惊害怕。过了好长时间,齐景公派的使者才拿着节符来赦免庄贾,车马飞奔 直入军营。穰苴说:“将领在外作战,国君的命令有的可以不接受。”又问军 法官说:“骑马闯入军中,按军法应怎么办?”军法官说:“应当斩首。”使 者异常恐惧。穰苴说:“国君的使者不能杀掉。”

2023_2024学年新教材高中语文第三单元主题群文阅读生命的诗意部编版必修上册

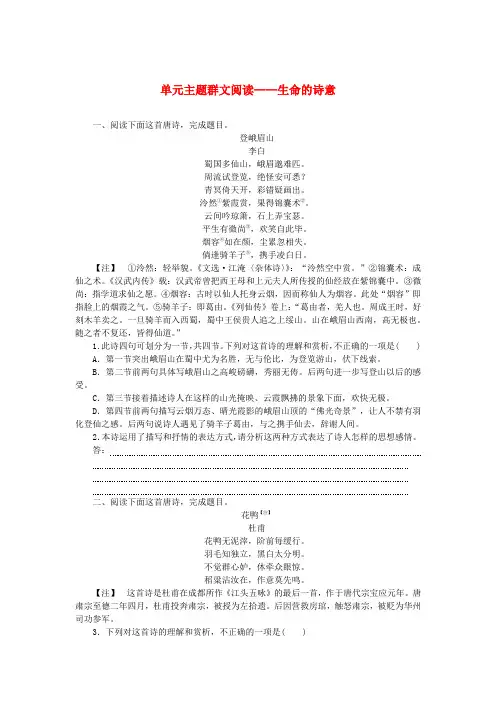

单元主题群文阅读——生命的诗意一、阅读下面这首唐诗,完成题目。

登峨眉山李白蜀国多仙山,峨眉邈难匹。

周流试登览,绝怪安可悉?青冥倚天开,彩错疑画出。

泠然①紫霞赏,果得锦囊术②。

云间吟琼箫,石上弄宝瑟。

平生有微尚③,欢笑自此毕。

烟容④如在颜,尘累忽相失。

倘逢骑羊子⑤,携手凌白日。

【注】①泠然:轻举貌。

《文选·江淹〈杂体诗〉》:“泠然空中赏。

”②锦囊术:成仙之术。

《汉武内传》载:汉武帝曾把西王母和上元夫人所传授的仙经放在紫锦囊中。

③微尚:指学道求仙之愿。

④烟容:古时以仙人托身云烟,因而称仙人为烟容。

此处“烟容”即指脸上的烟霞之气。

⑤骑羊子:即葛由。

《列仙传》卷上:“葛由者,羌人也。

周成王时,好刻木羊卖之。

一旦骑羊而入西蜀,蜀中王侯贵人追之上绥山。

山在峨眉山西南,高无极也。

随之者不复还,皆得仙道。

”1.此诗四句可划分为一节,共四节。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( ) A.第一节突出峨眉山在蜀中尤为名胜,无与伦比,为登览游山,伏下线索。

B.第二节前两句具体写峨眉山之高峻磅礴,秀丽无俦。

后两句进一步写登山以后的感受。

C.第三节接着描述诗人在这样的山光掩映、云霞飘拂的景象下面,欢快无极。

D.第四节前两句描写云烟万态、晴光霞影的峨眉山顶的“佛光奇景”,让人不禁有羽化登仙之感。

后两句说诗人遇见了骑羊子葛由,与之携手仙去,辞谢人间。

2.本诗运用了描写和抒情的表达方式,请分析这两种方式表达了诗人怎样的思想感情。

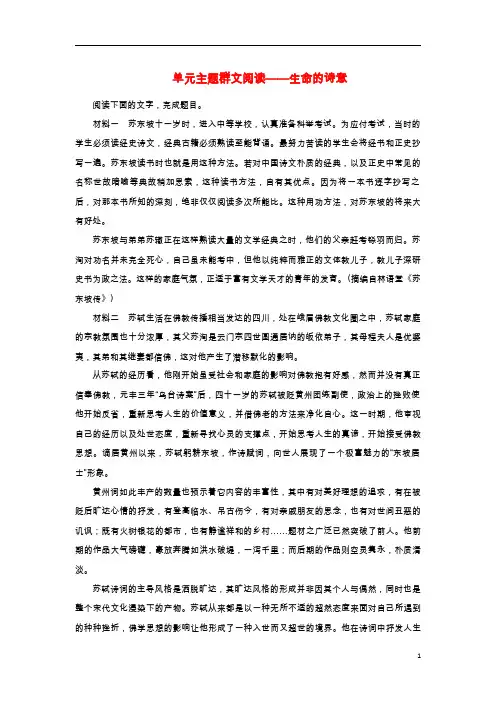

答:二、阅读下面这首唐诗,完成题目。

花鸭【注】杜甫花鸭无泥滓,阶前每缓行。

羽毛知独立,黑白太分明。

不觉群心妒,休牵众眼惊。

稻粱沾汝在,作意莫先鸣。

【注】这首诗是杜甫在成都所作《江头五咏》的最后一首,作于唐代宗宝应元年。

唐肃宗至德二年四月,杜甫投奔肃宗,被授为左拾遗。

后因营救房琯,触怒肃宗,被贬为华州司功参军。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.首联中,江头所见的“花鸭”,羽毛洁净,身上没有泥渣,独自缓步于阶前却不争食,举止显得与众不同。

2023版新教材高中语文第三单元单元主题群文阅读生命的诗意课时作业部编版必修上册

单元主题群文阅读——生命的诗意阅读下面的文字,完成题目。

材料一 苏东坡十一岁时,进入中等学校,认真准备科举考试。

为应付考试,当时的学生必须读经史诗文,经典古籍必须熟读至能背诵。

最努力苦读的学生会将经书和正史抄写一遍。

苏东坡读书时也就是用这种方法。

若对中国诗文朴质的经典,以及正史中常见的名称世故暗喻等典故稍加思索,这种读书方法,自有其优点。

因为将一本书逐字抄写之后,对那本书所知的深刻,绝非仅仅阅读多次所能比。

这种用功方法,对苏东坡的将来大有好处。

苏东坡与弟弟苏辙正在这样熟读大量的文学经典之时,他们的父亲赶考铩羽而归。

苏洵对功名并未完全死心,自己虽未能考中,但他以纯粹而雅正的文体教儿子,教儿子深研史书为政之法。

这样的家庭气氛,正适于富有文学天才的青年的发育。

(摘编自林语堂《苏东坡传》)材料二 苏轼生活在佛教传播相当发达的四川,处在峨眉佛教文化圈之中,苏轼家庭的宗教氛围也十分浓厚,其父苏洵是云门宗四世圆通居讷的皈依弟子,其母程夫人是优婆夷,其弟和其继妻都信佛,这对他产生了潜移默化的影响。

从苏轼的经历看,他刚开始虽受社会和家庭的影响对佛教抱有好感,然而并没有真正信奉佛教,元丰三年“乌台诗案”后,四十一岁的苏轼被贬黄州团练副使,政治上的挫败使他开始反省,重新思考人生的价值意义,并借佛老的方法来净化自心。

这一时期,他审视自己的经历以及处世态度,重新寻找心灵的支撑点,开始思考人生的真谛,开始接受佛教思想。

谪居黄州以来,苏轼躬耕东坡,作诗赋词,向世人展现了一个极富魅力的“东坡居士”形象。

黄州词如此丰产的数量也预示着它内容的丰富性,其中有对美好理想的追求,有在被贬后旷达心情的抒发,有登高临水、吊古伤今,有对亲戚朋友的思念,也有对世间丑恶的讥讽;既有火树银花的都市,也有静谧祥和的乡村……题材之广泛已然突破了前人。

他前期的作品大气磅礴,豪放奔腾如洪水破堤,一泻千里;而后期的作品则空灵隽永,朴质清淡。

苏轼诗词的主导风格是洒脱旷达,其旷达风格的形成并非因其个人与偶然,同时也是整个宋代文化浸染下的产物。

高中语文第三单元群文阅读鸿儒哲思(含解析)新人教版必修4

高中语文第三单元群文阅读鸿儒哲思(含解析)新人教版必修4高中语文第三单元群文阅读鸿儒哲思(含解析)新人教版必修4一、阅读下面的文字,完成1~3题。

先秦诸子由于社会影响巨大,历史贡献卓著,因此对中国文脉的形成有特殊贡献。

在文脉上,老子和孔子谁应领先?这个排列有点难。

孔子开创了中国语录式的散文体裁,使散文成为一种有可能承载厚重责任、端庄思维的文体。

孔子的厚重和端庄并不堵眼堵心,而是仍然保持着一个健康君子的斯文潇洒。

更重要的是,由于他的思想后来成了千年正统,因此他的文风也就成了永久的楷模。

他的文风给予中国历史的,是一种朴实的正气,这就直接成了中国文脉的一种基调。

中国文脉,蜿蜒曲折,支流繁多,但是那种朴实的正气却颠扑不灭。

因此,孔子于文,功劳赫赫。

本来,孔子有太多的理由在文学上站在老子面前,谁知老子另辟奇境,别创独例。

以极少之语,蕴极深之义,使每个汉字重似千钧。

在老子面前,语言已成为无可辩驳的天道。

这让中国语文,进入了一个几乎空前绝后的圣哲高台。

孟子是孔子的继承者,比孔子晚了一百八十年。

在人生格调上,他与孔子很不一样,显然有点骄傲自恃,甚至盛气凌人。

这在人际关系上好像是缺点,但在文学上就不一样了。

他的文辞,大气磅礴,浪卷潮涌,畅然无遮,情感浓烈,具有难以阻挡的感染力。

他让中国语文,摆脱了左顾右盼的过度礼让,连结成一种马奔车驰的畅朗通道。

文脉到他,气血健旺,精神抖擞,注入了一种“大丈夫”的生命格调。

但是,与他同一时期,一个几乎与他同年的庄子出现了。

庄子从社会底层审察万物,把什么都看穿了,既看穿了礼法制度,也看穿了试图改革的宏谋远虑,因此对孟子这样的浩荡语气也投之以怀疑。

岂止对孟子,他对人生都很怀疑。

真假的区分在何处?生死的界线在哪里?他陷入了困惑,又继之以嘲讽。

这就使他从礼义辩论中撤退,回到对生存意义的探寻,成了一个由思想家到文学家的大步跃升。

他的人生调子,远远低于孟子,甚至也低于孔子、墨子、荀子或其他别的“子”。

高中语文(新人教版)必修上册同步习题:单元群文阅读(同步习题)【含答案及解析】

单元群文阅读学习之道主题解说《礼记》中说:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

”儒家认为学习是成就道德生命的一种方式。

我们应把握学习的价值、意义、原则和方法,树立终身学习的理念,通过学习来提升自我,提高修养。

学习思辨性阅读与表达,可以培养我们的理性思维,帮助我们认清事物的本质,学会辨别是非、善恶和美丑。

单篇研读一、阅读下面的文字,完成1—3题。

(9分)①客家,是中华民族大家庭中重要的一员,是具有显著特性的汉族民系,是汉民族中的一个地缘性群体。

而客家文化是这个群体在其形成与发展过程中,为适应和改造生存条件而创造出来的全部物质文化与精神文化的总和。

一旦这种文化产生,它就成了该群体的识别标志及维系该群体生存与发展的最核心的力量。

换句话说,没有客家群体,就不会有客家文化;但如果没有客家文化长期稳定的发展,客家群体也不可能具有那么强大的生命力,以至于历经数百甚至上千年之久。

②客家人的先民是从中原地区来到岭南地区的,最早可以追溯到秦朝,或为军队戍边,或为躲避战乱。

初以平民为主,后有文人贵族。

而历史上的客家人因各种情况,又从岭南地区继续外迁。

当今客家民系分布很广,其中粤闽赣边三角地区是其主要聚居地,在国外以东南亚为主。

所以,客家文化是在特定历史条件下形成的以移民为代表的地域性文化,有古汉文化活化石之誉。

客家迁徙史和客家文化的诸多方面,都突出体现了客家精神的丰富内涵,而其精神的核心又在于团结和奋进。

③首先是客家先民自身的团结精神形成了很强的向心力。

正是这种向心力使他们在漫长的迁徙过程中把中原灿烂的文明带到南方播衍而不被迁徙地的土著同化。

江西赣南围屋、广东梅州地区的多层梅州围龙屋、永定的土楼、长汀的九厅十八井等典型的客家建筑,既是世界建筑史上的一枝奇葩,也是客家人团结奋进的象征。

④在永定的一些大型土楼内,有石柱雕联、石鼓承柱、雕梁画栋;有天井、花园、假山、盆景、鱼池,美不胜收。

甚至还有土楼附设学堂,楼有楼名,柱有雕联,如“振成楼”“振纲立纪,成德达才”,教人遵纲纪,重德才,奋发进取。

高中语文(新人教版)选择性必修上册同步习题:第三单元群文阅读(同步习题)【含答案及解析】

单元群文阅读人生百态主题解说人生有风,有雨,有欢乐,也有忧愁。

我们会感受孤寂与无奈,我们会面临指责与非议,我们会经历矛盾与抉择……漫游岁月,经历人生的风景,在流年中剪下一段光彩,在生命的清澈与纯粹中享受这百态人生。

单篇研读一、阅读下面文字,回答问题。

(12分)生沈从文场坪上,白日照着,有一圈没事可做的闲人,为小小热闹黏合在那里。

一个年纪已经过了六十的老人扛了一对大傀儡走来,到了场坪,四下望人,似乎很明白这不是玩傀儡的地方,但莫可奈何地停顿下来。

老头子把傀儡坐在场中烈日下,轻轻地咳着,调理他那副枯嗓子。

他除了那对脸儿一黑一白简陋呆板的傀儡以外,什么也没有!看的人也没有。

他把那双发红小眼睛四方瞟着,场坪地位既那么不适宜,天又那么热,心里明白,若无什么花样做出来,绝不能把闲人牵引过来。

老头子便瞻望傀儡中白脸的一个,亲昵地低声地打着招呼,也似乎正在用这种话安慰他自己。

“王九,不要着急,慢慢地会有人来的。

咱们耽一会儿,就来玩个什么给爷们看看,玩得好,还愁爷们不赏三枚五枚?玩得好,大爷们回家去还会说:‘王九赵四摔跤多扎实,六月天大日头下扭着,蹩着,搂着,还不出汗!’可不是,天那么热,你也不累,好汉子!”来了一个学生。

老头子瞥了这学生一眼,便微笑着,全身做成年轻人灵便姿势,把膀子向上向下摇着,自言自语地说话,亲昵得如同家人父子应对。

“王九,你瞧,先生可来了。

好,咱们动手,先生不会走的。

你小心,别让赵四小子扔倒。

先生帮咱们绷个场面,看你摔赵四这小子,先生准不走。

”于是他把傀儡扶起,整理傀儡身上那件破旧长衫,又从衣下取出两只假腿来,把它缚在自己裤带上,把傀儡举起,弯着腰,钻进傀儡所穿衣服里面去,用衣服罩好了自己,且把两只手套进假腿里,改正了两只假腿的位置,开始独自在灰土坪里扮演两人殴打的样子。

他变动着傀儡的姿势,跳着,蹿着,有时又用真脚去捞那双用手套着的脚,装作掼跤盘脚的动作。

他自己既不能看清楚头上的傀儡,又不能看清楚场面上的观众,表演得却极有生气。

第三单元 群文阅读练习2021-2022学年语文必修上册统编版(含答案)

单元群文阅读诗意人生,美好相伴文本一(2021山东潍坊高一上期中)阅读下面两首古诗,完成1—2题。

(9分)咏鹤[宋]李弥逊缟衣湖上月明天,雪影飘飘意欲仙。

世网从来禁不得,高飞冲破晚秋烟。

群鹤咏①[南齐]萧道成八风儛②遥翮③,九野弄清音。

一摧云间志,为君苑中禽。

[注]①诗人因功勋卓著,名位日隆,为宋明帝所疑,被调进京城,本诗当作于此时。

②儛:通“舞”。

③翮(hé):翎管,羽毛的硬管,这里代指鸟翅。

1.下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)()A.第一首诗前两句描绘了白鹤在天朗月清之夜,于湖面之上翩翩起舞的景象,意境优美。

B.第二首诗前两句描绘了群鹤迎风展翅、自由翱翔、在九天之上恣意鸣叫的豪迈形象。

C.两首诗都运用了对比的手法,分别写出鹤截然不同的命运,暗寓诗人的遭际,抒发己怀。

D.两首咏物诗都紧紧扣住所写之鹤的特点,描写、抒情有机结合,意象鲜明,意蕴丰富。

2.两首诗都以“鹤”为歌咏对象,但表达的思想情感并不相同,请结合诗句简要分析。

(6分)文本二阅读下面这首诗,完成3—4题。

(9分)郡斋即事①范仲淹三出专城②鬓似丝,斋中潇洒胜禅师。

近疏歌酒缘多病,不负云山赖有诗。

半雨黄花秋赏健,一江明月夜归迟。

世间荣辱何须道,塞上衰翁也自知。

[注]①此诗作于宋仁宗景祐三年(1036),范仲淹知饶州时,当时范仲淹已48岁。

②专城,指主政一城的州牧太守等地方长官。

范仲淹因直言敢谏,先后被贬睦、苏、饶三州。

3.下列对这首诗相关内容的分析和鉴赏,不正确的一项是(3分)()A.首句使用比喻手法,“似丝”写出了诗人在经历仕途坎坷和人生失意后容颜上的变化。

B.首联次句用“禅师”从正面衬托诗人,突出了诗人的“潇洒”;同时,该句又领起下文,中间两联是对“潇洒”的具体描述。

C.颔联“近疏歌酒缘多病”一句与杜甫的“潦倒新停浊酒杯”在所写的内容和抒发的情感方面具有相似性。

D.颈联写诗人赏菊、望月。

“健”“迟”两字用得极为精妙,“健”字写出在雨中赏菊时兴致之高,“迟”字写出诗人观赏江月的流连忘返。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

单元群文阅读一、阅读下面的文字,完成1~3题。

(限时15分钟)从道不从君马作武“从道不从君”这句千古以来曾激励过无数文人士子抱持独立个性与品格的口号,出自《荀子·臣道》。

作为口号,这句话挑战君主政治,倡导体制外独立人格。

其精神,是对充溢着民本主义思想元素的古老政治教条的承传和发挥。

但需要强调的是,这样的口号和精神既非荀子的发明,也不是荀子的本意。

生活在战国末期的荀子,一方面接过了孟子“暴君放伐论”的旗帜,明确宣称:“天之生民,非为君也;天之立君,以为民也。

”但另一方面又严格界定了君与民的主从身份及地位。

称曰:“‘君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟,水则覆舟。

’此之谓也。

”可见,荀子秉承的民本主义主张安政惠民,是以君主对民众的绝对统治为前提和基础的。

民众不过是水,而君主则是凌驾其上的舟。

水是工具或手段,而舟才是主体,才是目的。

荀子说:“君者,民之原也。

原清则流清,原浊则流浊。

故有社稷者而不能爱民,不能利民。

而求民之亲爱己,不可得也。

民不亲不爱,而求其为己用,为己死,不可得也。

”这最后一句,才是点题:所谓重民爱民,无非是“求其为己用,为己死”。

这与西周以来作为统治智慧结晶的敬德保民思想一脉相承。

理解“从道不从君”,关键在一“道”字。

春秋以来,道在道路、道理含义基础上升华为一个颇具哲学意义且内涵十分丰富的概念,甚至被称为中国思想传统中最崇高的概念。

然而,先秦诸子的“道”具有主观性的终极价值,含摄的乃是最高的政治秩序以及行为与道德的最高原则。

这仅限于政术或治道层面,而没有达到政理或政道的境界。

对先秦诸子来说,“他们全部思考的是对曾经称为‘天’的权威的道德和政治秩序之瓦解的回应;而且,对于他们所有人来说关键问题并不是西方哲学的所谓‘真理是什么’,而是‘道在哪里’的问题,这是规范国家与指导个人生活的道”。

有人将道与真理等量齐观,但我们知道,首先,“道”是主观建构之“路”,其本质是“人道”;而“真理”是客观发现之“真”,具有绝对性和先验性。

其次,“道”可以是多元的,可以变化的;而“真理”是唯一的,永恒的。

最后,“道”追问“可”与“不可”;“真理”追问“是”与“不是”。

荀子之“道”与真理无关,归根结底是超验性的“圣王之道”,就本质而言,在上者乃是君主政治前提下的最高道德原则,在下者则流为具体的安邦治国之道术。

在荀子心中,“道”的这种本质属性十分明确。

他说:“道也者,治之经理也。

”“道者何也?曰:君之所道也。

”“道也者何也?曰:礼义辞让忠信是也。

”可见,荀子的“道”与孔孟之道一样,属于形下意义的治道,是借助先王的名义而抽象出来的君主政治的一般原则。

它不是科学与理性的结晶,而是统治术以及经验的提炼。

“从道不从君”是对以君主政治为最高目标的价值认同与道德恪守。

先王之道构建了社会政治秩序,确立了基本的道德伦理原则,明确了个人在宗法人伦关系网络中的名分与地位。

“从道不从君”的提出,意味着超越了对具体的君主个人的忠诚,将作为整个君主制秩序与文化象征的君道而不是君主个人奉为终极权威。

(选自《光明日报》,有删改) 1.下列关于对“道”和“真理”关系的理解,表述不正确的一项是( )A.道是有哲学意义且内涵丰富的,含摄的是最高的政治秩序以及行为与道德的最高原则,与真理无关。

B.道是主观建构的,本质是“人道”;真理是客观发现的,是绝对的,先验的。

C.道是多元的,可变化的;真理是唯一的,永恒的。

D.道和真理的目标不一样,前者是“可”与“不可”,后者追问“是”与“不是”。

答案 A解析根据第三段,“含摄的乃是最高的政治秩序以及行为与道德的最高原则”的只是先秦诸子的“道”,“与真理无关”的是荀子之道。

2.下列关于“从道不从君”的理解,符合原文意思的一项是( )A.荀子提出“从道不从君”是想挑战君主政治,倡导体制外独立人格,也是想承传和发挥充溢着民本主义思想元素的古老政治教条。

B.“从道不从君”意味着不用服从君主的统治,将作为整个君主制秩序与文化象征的君道奉为权威就够了。

C.“从道不从君”,关键在“道”字。

这个“道”与孔孟之道一样,只是形下意义的“礼义辞让忠信”。

D.“从道不从君”是对以君主政治为最高目标的价值认同与道德恪守,本质上并没有否定君主政治。

答案 D解析根据第一段“这样的口号和精神既非荀子的发明,也不是荀子的本意”可以发现A项错误。

根据第四段最后部分可以发现B中“不用服从君主的统治”的说法也是错误的。

根据第三段从段首“理解‘从道不从君’,关键在一‘道’字”可知“道”包涵“春秋以来”“先秦诸子”“荀子”的不同见解,从结尾处可以发现与孔孟之道一样的只是荀子的“道”。

C中对于“道”的理解太狭隘了。

3.下列表述,不符合原文内容的一项是( )A.荀子的“道”是“圣王之道”,可以表现为君主政治前提下的最高道德原则,也可以表现为具体的安邦治国之道术。

B.荀子强调民众的地位和作用,主张安政惠民,但又要求民众要绝对服从君主的统治,这是学习了西周以来的敬德保民思想后提出来的。

C.先秦诸子的“道”是规范国家与指导个人生活的道,但仅限于政术或治道层面,没有达到政理或政道的境界。

D.先王之道构建了社会政治秩序,确立了基本的道德伦理原则,这与荀子所提出的“君者,民之原也。

原清则流清,原浊则流浊”在本质上是一致的。

答案 B解析“要求民众要绝对服从君主的统治”错,原文第二段是“以君主对民众的绝对统治为前提和基础的”,第四段是“超越了对具体的君主个人的忠诚”。

A、C可以从第三段找到根据。

D可以从第二段和第四段找到根据。

二、阅读下面的文字,完成1~3题。

(限时15分钟)王阳明的人生与学问吴光明宪宗成化八年九月三十日,王阳明诞生于余姚一个官宦之家。

幼名为“云”,五岁时改名“守仁”,盖取《论语》“知及之,仁不能守之,虽得之,必失之”之意。

阳明十二岁时,开始拜师读书。

他经常捧书沉思,思考人生真谛。

有一天,他突然问书塾老师:“何为(人生)第一等事?”老师回答说:“惟读书登第耳!”王阳明疑惑地说:“登第恐未为第一等事,或读书学圣贤耳!”这个“读书学圣贤”的心愿,表达了少年王阳明要做圣贤的远大志向。

弘治十二年春,阳明二十八岁,第三次参加会试,终于举进士出身。

明武宗正德元年,阳明三十五岁。

司礼太监刘瑾专权跋扈,结党营私,排斥异己。

御史薄彦徽等会同南京给事中戴铣,上疏请诛刘瑾等“八虎”。

刘瑾大怒,逮薄、戴等人下诏狱,各杖三十。

戴铣竟被杖死狱中。

时任兵部主事的王阳明挺身而出,抗疏力救,刘瑾遂逮阳明下诏狱,廷杖四十,贬为贵州龙场驿丞。

在贬谪龙场期间,王阳明经历了身体与心灵的“百折千难”,但他并未被种种天灾人祸所击垮,而是自强不息,从容应对。

面对种种困境,他常常思考“圣人处此,当有何道”的问题。

在一个风雨交加的深夜,他突然大彻大悟《大学》“格物致知”之旨,不禁欢呼雀跃,“始知圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”。

这便是所谓“龙场悟道”,其关键在于领悟了“圣人之道,吾性自足”的道理,其逻辑的结论是求理于心,而非求理于外。

这标志着王阳明主体意识的觉醒,也为他日后在讲学中形成良知心学奠定了心灵觉悟的基础。

正德五年三月,王阳明经历了两年贬谪生活后被朝廷起用,升为庐陵知县。

他以民为本,推行了多项德政,特别是冒着被罢官处分的风险蠲免了困扰境内百姓的苛捐杂税,深得民众拥护。

同时,他敦励风俗,推行孝道,以儒家道德人文精神教化民众,使民风归于淳厚。

正德十四年六月十四日,宁王朱宸濠在南昌起兵反对朝廷。

当时,阳明正奉命到福建途中,仓促闻变,立即回军吉安,调兵“勤王”。

在王阳明的精心调度与策划下,竟能“以万余乌合之兵,而破强寇(宁王)十万之众”,这在军事史上创下了以少胜多的奇迹,也成就了王阳明立德立功立言“三不朽”和文武双全的历史声名。

从正德十二年到十六年,王阳明大多时间在江西赣州和南昌。

这段时期,他经历了自贬谪龙场以来人生最艰难险恶的时期,但种种苦难的磨砺,使王阳明的思想升华到一个新高度,促使他提出了“致良知”的哲学命题,从而完成了阳明学的哲学建构。

正如阳明自己总结的:“某于‘良知’之说,从百死千难中得来,非是容易见得到此”“我此‘良知’二字,实千古圣圣相传一点滴骨血也”。

阳明良知之教的成型,不仅使其精神境界升华到新的高度,更使他在复杂险恶的政治斗争中气定神闲、宠辱不惊,自立于不败之地。

嘉靖六年五月,广西田州土司叛乱,数剿无效,朝廷遂命王阳明进剿“乱贼”。

王阳明率师抵达广西以后,对思恩、田州地区瑶族土司的武装反叛采取了安抚为主、罢兵息战的政策。

不到半年,即促使其首领卢苏、王受率数万之众竭诚投降,使得迁延数年、屡剿无效的思田之乱宣告平息。

广西平乱的战事,前后经历一年多。

这一年多来,王阳明以衰病之躯,奔走于炎热潮湿、瘴疠遍布的崇山峻岭,可谓呕心沥血、鞠躬尽瘁。

嘉靖七年十月初十日,王阳明向朝廷上了平生最后一道奏疏,说明自己“炎毒益甚、遍身肿毒,喘嗽呕吐”的严重病况,请求朝廷允许他回乡养病,其词悲切。

眼见病情日重,他已等不及朝廷的批复了,于是班师北归。

于十一月二十五日抵达南安府(今大余县),二十八日晚,舟停青龙铺水面。

二十九日上午,他已处于弥留之际,其弟子周积请问有何遗言,阳明只留下了“此心光明,亦复何言”八个字,瞑目而逝。

享年五十七岁。

(摘编自吴光《王阳明的人生与学问》) 相关链接:“先生(王阳明)之学,始泛滥于词章,继而遍读考亭(朱熹)之书,循序格物,顾物理、吾心终判为二,无所得入。

于是出入于佛、老者久之。

及至(龙场)居夷处困,动心忍性,因念圣人处此更有何道,忽悟格物致知之旨,圣人之道,吾性自足,不假外求。

其学凡三变而始得其门。

”(黄宗羲《明儒学案·姚江学案》) 1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )A.王阳明先被贬龙场,后困居江西,经受种种苦难的磨砺,始终坚持潜心苦思,终成就了阳明之学。

B.王阳明提出“圣人之道,吾性自足”,强调虽圣人之道遥不可及,但自我都可追求主体心灵的觉悟。

C.王阳明为戴铣等人挺身而出,仗义执言,与专权跋扈的刘瑾抗争,表现了他坚持正义、无所畏惧的道德勇气。

D.王阳明临终时留下“此心光明,亦复何言”的遗言,寥寥八字,可视为对王阳明人生与学问的概括。

答案 B解析“圣人之道,吾性自足”说的是圣人之道就在自性中,并非遥不可及。

2.下列对文章内容的概括和分析,不正确的一项是( )A.王阳明年少时便立下圣贤之志,不愿走入仕途,成年后却历经三次科举而投身官场,奔走四方,颇立功业。

B.人生的艰难险恶,促使王阳明思想的升华;而思想的升华,更使他气定神闲地面对政治斗争中的复杂险恶。

C.阳明之学虽为王阳明首创,却是吸纳前人思想精髓所得,他曾学朱熹、佛老,历经艰难,方悟得良知之教。

D.本文史论结合,选取王阳明人生中的重大事件,展示了明朝这位著名哲学家的人生轨迹和思想行为。