东南大学工程结构抗震防灾 复试资料

结构抗震与防灾复习题 库(含答案)

《工程结构抗震与防灾》复习题一、填空题1.地震按其成因可划分为(火山地震)、(陷落地震)、(构造地震)和(诱发地震)四种类型。

2.地震按地震序列可划分为(孤立型地震)、(主震型地震)和(震群型地震)。

3.地震按震源深浅不同可分为(浅源地震)、(中源地震)、(深源地震)。

4.地震波可分为(体波)和(面波)。

5.体波包括(纵波)和(横波)。

6.纵波的传播速度比横波的传播速度(快)。

7.造成建筑物和地表的破坏主要以(面波)为主。

8.地震强度通常用(震级)和(烈度)等反映。

9.震级相差一级,能量就要相差(32)倍之多。

P510.一般来说,离震中愈近,地震影响愈(大),地震烈度愈(高)。

11.建筑的设计特征周期应根据其所在地的(设计地震分组)和(场地类别)来确定。

12.设计地震分组共分(三)组,用以体现(震级)和(震中距)的影响。

13.抗震设防的依据是(抗震设防烈度)。

14.关于构造地震的成因主要有(断层说)和(板块构造说)。

15.地震现象表明,纵波使建筑物产生(垂直振动),剪切波使建筑物产生(水平振动),而面波使建筑物既产生(垂直振动)又产生(水平振动)。

16.面波分为(瑞雷波 R波)和(洛夫波 L波)。

17.根据建筑使用功能的重要性,按其受地震破坏时产生的后果,将建筑分为(甲类)、(乙类)、(丙类)、(丁类)四个抗震设防类别。

18.《规范》按场地上建筑物的震害轻重程度把建筑场地划分为对建筑抗震(有利)、(不利)和(危险)的地段。

19.我国《抗震规范》指出建筑场地类别应根据(等效剪切波速)和(覆盖层厚度)划分为四类。

20.饱和砂土液化的判别分分为两步进行,即(初步判别)和(标准贯入度试验判别)。

21. 可液化地基的抗震措施有(选择合适的基础埋置深度)、(调整基础底面积,减小基础偏心)和(加强基础的整体性和刚度)。

详见书P1722.场地液化的危害程度通过(液化等级)来反映。

23.场地的液化等级根据(液化指数)来划分。

工程结构抗震复习题及答案

1、地震动的三要素是什么?答:地震动的主要特征可通过地震动的峰值、频谱和持续时间这三个要素密切相关。

2、地震的基本概念是什么?答:因地球内部缓慢积累的能量突然释放而引起的地球表层的振动。

3、地震波的基本概念是什么?答:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量,这就是地震波。

4、地震按成因分为哪几类?答:地震按成因分为构造地震、火山地震、诱发地震和陷落地震。

5、地震按震源深度划分为哪几类?答:地震按震源的深度可以分为浅源地震、中源地震和深源地震。

6、构造地震的成因假说有哪几种?答:主要有板块构造运动假说和断层假说。

78震源:地壳岩层发生断裂破坏、错动,产生剧烈振动的地方,称为震源。

震中:震源正上方的地面位置称为震中。

震中距:地面某点至震中的距离称为震中距。

震源深度:震中到震源的距离或震源到地面的垂直距离,称为震源深度。

震源距:地面某点至震源的距离称为震源距。

9、地震波的主要成分有哪些?答:地震波是一种弹性波,包含体波和面波。

体波为在地球内部传播的波。

它有纵波和横波两种形式。

面波是只限于在地球表面传播的波。

它有瑞雷波和乐甫波两种形式。

实际地震时记录到的地震波可以看出,首先达到的是(纵波),接着是(横波),(面波)达到的最晚。

10、什么是地震烈度?地震烈度的影响因素是什么?答:一次地震对某一地区的影响和破坏程度称地震烈度,简称为烈度。

一般而言,震级越大,烈度就越大。

同一次地震,震中距小烈度就高,反之烈度就低。

影响烈度的因素,除了震级、震中距外,还与震源深度、地质构造和地基条件等因素有关。

11、什么是多遇烈度、基本烈度和罕遇烈度,多遇烈度和罕遇烈度烈度与基本烈度的关系怎样?答:多遇烈度:发生概率最多的地震,在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63.2%的地震烈度值,相当于50年一遇的烈度值。

相当于基本烈度-1.55度。

基本烈度:一个地区的基本烈度是指该地区在今后50年期限内,在一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。

东南大学结构工程建筑结构设计复试题目

东南大学建筑结构设计复试真题

2011年的题型是这样的

选择题:2’*20

填空题:2’*10

计算题:30’*3

总分150分

选择题、填空题大多数都出自学习指导那本书上,计算题也许多都是学习指导上面题改编过来的。

去年考了三道计算题,每题好像都有三小问,题目记不清楚了,大致这样,大家凑合看看。

一、民国时期面粉厂改造加梁

与学习指导上例2.2类似,有一问还考到裂缝宽度验算

二、金工车间改造

该题的计算简图与学习指导上某道例题类似

(1)计算风荷载,并画出内力图;(2)试比较改造前后牛腿的受力情况,验算改造后牛腿是否符合要求(3)不记得了

三、高层

试比较风荷载作用下顶层侧移(原题有三小问的)。

只记得这么多了,最后预祝大家都能考上了!。

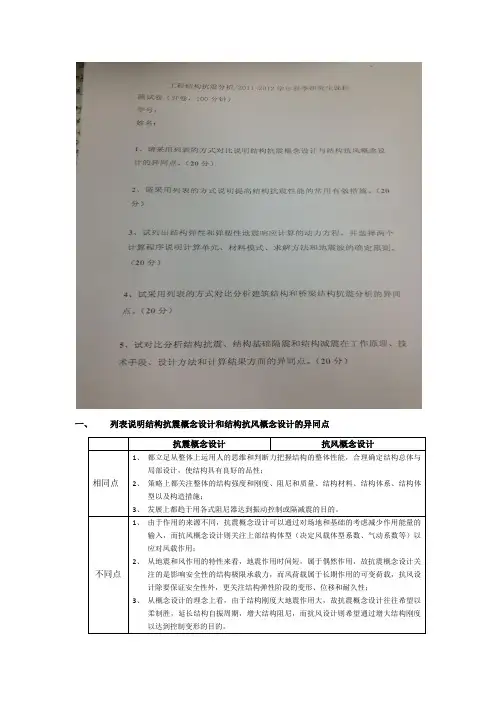

东南大学工程结构抗震分析往年真题及答案2

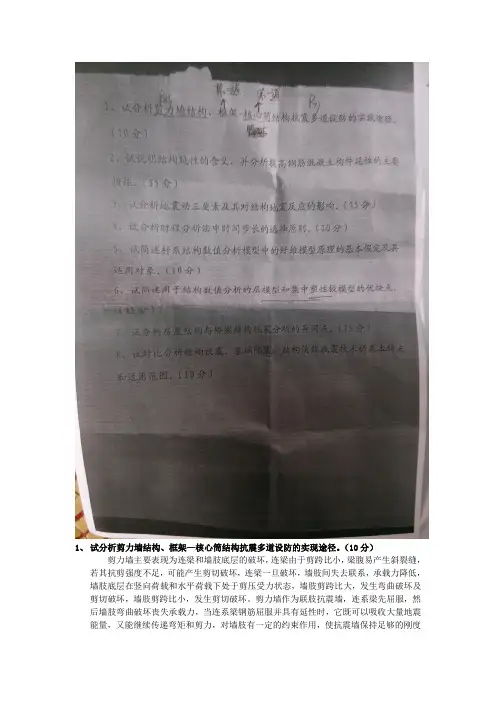

1、试分析剪力墙结构、框架—核心筒结构抗震多道设防的实现途径。

(10分)剪力墙主要表现为连梁和墙肢底层的破坏,连梁由于剪跨比小,梁腹易产生斜裂缝,若其抗剪强度不足,可能产生剪切破坏,连梁一旦破坏,墙肢间失去联系,承载力降低,墙肢底层在竖向荷载和水平荷载下处于剪压受力状态,墙肢剪跨比大,发生弯曲破坏及剪切破坏,墙肢剪跨比小,发生剪切破坏。

剪力墙作为联肢抗震墙,连系梁先屈服,然后墙肢弯曲破坏丧失承载力,当连系梁钢筋屈服并具有延性时,它既可以吸收大量地震能量,又能继续传递弯矩和剪力,对墙肢有一定的约束作用,使抗震墙保持足够的刚度和承载力,延性较好。

如果连系梁出现剪切破坏,按照抗震结构多道设防的原则,只要保证墙肢安全,整个结构就不至于发生严重破坏或倒塌。

框架—核心筒结构是双重结构体系,是由框架和核心筒两个系统组成的,核心筒作为第一道防线,框架作为第二道防线。

在结构中,核心筒在各个方向上都具有较大的抗侧刚度,因此成为结构中的主要抗侧力构件。

在小震作用下,结构整体处于弹性状态,此时核心筒承受绝大部分地震剪力,一般可达总剪力的85 %以上,其刚度大小对结构小震作用下的侧移起控制作用; 在中震及大震作用下,筒体开裂,并且先于框架屈服, 其抗侧刚度降低,所承担的剪力比例有所减小。

而核心筒外围的框架主要承受竖向荷载,并按刚度分配分担相应的剪力,在中震和大震作用下,随着核心筒刚度的降低,框架承担的剪力也相应有所增加。

因此,外框架应具有足够的承载力,以充分发挥框架—核心筒结构的多道抗震防线作用。

框架—核心筒结构具有三道抗震防线:连梁、墙肢或子筒、外框架。

框架—核心筒结构中的各构件设防要求可表述如下:1) 小震作用下,连梁、墙肢或各子筒、外框架均处于弹性状态。

2) 中震作用下,连梁进入塑性,各子筒基本处于弹性状态,外框架也基本保持弹性状态。

震后修复主要集中于耗能连梁。

3) 大震作用下,连梁屈服程度较大,但具有足够的塑性变形能力;各子筒部分进入塑性,但塑性发展程度不大;外框架结构基本保持弹性,少量进入塑性状态。

东南大学工程结构抗震分析往年真题及答案1

结构抗震主要有反应谱分析法、弹性时程分析、弹塑性时程分析、静力弹塑性时程分析等设计方法。隔震设计方法有底部剪力法、地震反应控制法、动力分析法等设计方法。减震设计方法有基于等价线性化的振型分解法、时程分析法、能量分析法等设计方法。减隔震设计方法的关键是减隔震装置恢复力模型的模拟。

计算结果

减隔震结构的地震响应与传统结构地震响应的比值范围:

隔震:8%-50%(保持弹性)

减震:60%-80%

TMD\TLD被动控制结构:60%-80%

(半)主动控制结构:10-50%

不同点

1、由于作用的来源不同,抗震概念设计可以通过对场地和基础的考虑减少作用能量的输入,而抗风概念设计则关注上部结构体型(决定风载体型系数、气动系数等)以应对风载作用;

2、从地震和风作用的特性来看,地震作用时间短,属于偶然作用,故抗震概念设计关注的是影响安全性的结构极限承载力,而风荷载属于长期作用的可变荷载,抗风设计除要保证安全性外,更关注结构弹性阶段的变形、位移和耐久性;

3、优选耗能杆件

①弯曲耗能由于剪切耗能:开通缝连梁等

②弯曲耗能由于轴变耗能:偏交支撑

4、刚度、承载力

和延性匹配

1刚度与承载力匹配:适宜的刚度保证结构地震作用下即不至于地震作用力过大,也不至于变形过大;

2刚度与延性匹配:发挥框架与墙体或支撑双重体系的协同作用;

3提高构件延性:配置斜向钢筋、分割成较细杆件、单肢墙变双肢墙等;

单一水准抗震设防,仅进行基本烈度下的抗震强度验算,没有考虑变形能力和耗能能力。

抗震设防准

不同抗震设防类别的建筑抗震设防标准也不同。

统一采用基本烈度。

地震输入

一般建筑仅需考虑地震波的单点输入。

大跨空间结构需考虑多点激振、行波效应等。

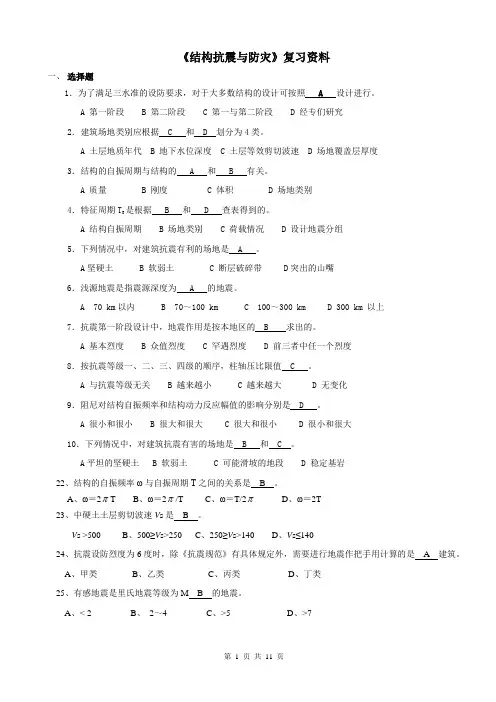

《结构抗震与防灾》复习资料(全面)

25、有感地震是里氏地震等级为MB的地震。

A、< 2 B、2~4 C、>5 D、>7

26、浅源地震的震源深度为___A___Km。

A、<60 B、60~300 C、>300 D、>350

27、下列措施中,能起到轻结构重量

三.名词解释

1、地震序列:在一定时间内,发生在同一震源区的一系列大小不同的地震,且其发震机制具有某种内在联系或有共同的发震构造的一组地震总称地震序列。

2、地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量

3、震级:表示地震本身大小的尺度,是按一次地震本身强弱程度而定的等级

4、地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱程度的尺度;

因T1=0.467s<1.4Tg=1.4x0.4=0.56s,则 n=0,由式(2-129)得

(5)用式(2-130)计算各层层间剪力Vi(图2-22b)

2、柱的抗震设计,详细相关参考资料答案可参考书本P116(例题3-1)

例:框架柱抗震设计。已知某框架中柱,抗震等级二级。轴向压力组合设计值N=2710kN,柱端组合弯矩设计值分别为 和 。梁端组合弯矩设计值之和 ,选用柱截面500mmX600mm,采用对称配筋,经配筋计算后每侧 。梁截面300mmx750mm,层高4.2m。混凝土强度等级C30,主筋Ⅱ级HRB335钢筋,箍筋Ⅰ级HPB235钢筋。

8、简述饱和砂土液化的判别方法。

答:判别方法分为初步判别和标准贯入试验判别,凡经初步判定为不液化或不考虑液化影响,则可以不进行标准贯入试验的判别。具体方法见教材P14-16

五、计算题

1、用底部剪力法计算各层水平地震作用。详细相关参考资料答案可参考书本P56(例题2-5)

东南大学工程结构抗震试题 参考答案

期末模拟参考答案一、是非判断题1.对(纵波的波速大于横波波速)2.错(第一阶段也进行了抗倒塌设计,是通过概念设计和构造措施满足的)3.对(质量刚度比较均匀的结构,扭转效应不明显)4.对(截面验算中不考虑此项系数,采用抗震措施的改变来处理建筑的重要性)5.对(限值轴压比是为了保证柱子的延性,防止脆性破坏,说提高可靠度应该也对)6.对(横墙承重结构体系的抗震性能较差)7.对(风荷载和地震作用都是结构的外部响应,如当结构自振周期与外部荷载的振动频率相近时便会引发共振,还有风荷载的临界风速也与结构的固有频率有关)8.错9.错(层间位移不会加大,应该是楼层位移加大)10.对(动力学里面的达朗贝尔原理)11.错(底层增加了抗震墙使得结构变刚了,自振周期变小,可能会使结构的地震作用变大,结构反而变得不安全)12.错(强柱弱梁是指汇交在同一节点的上、下柱端截面在轴压力作用下的受弯承载力之和应大于两侧梁端截面受弯承载力之和,实现塑性铰先出在梁端,推迟或避免柱端形成塑性铰。

)13.错(乙类建筑,地震作用应该符合本地的设防烈度)14.对(构造要求)二、简答题1.场地土层的固有周期就是剪切波穿行覆盖层4次所需的时间,所以覆盖层越厚,场地土固有周期越长;同时表层土的滤波作用使得坚硬场地土地振动以短周期为主,软弱场地土以长周期为主,并且由于表层土的放大作用,坚硬场地的加速度反应谱在短周期内局部增大,软弱场地在长周期范围内局部增大;而房屋结构一般比较柔,自振周期为长周期;当地震波中占优势的波动分量周期与结构自振周期相近时,共振效应将导致建筑出现较大震害,所以厚覆盖土层上、软弱场地上的建筑物震害相对较重。

2.提高结构延性的基本原则:1、在结构的竖向,应重点提高楼房中可能出现塑性变形集中的相对柔性楼层的构件延性;2、在平面上,应着重提高房屋周边转角处,平面突变处以及复杂平面各翼相接处的构件延;3、对于具有多道抗震防线的抗侧力体系,应着重提高第一道防线中构件的延性;4、在同一构件中,应着重提高关键杆件的延性;5、在同一杆件中,重点提高延性的部分应是预期该构件地震时首先屈服的部位,如梁的两端,柱上下端,抗震墙肢的根部等。

【精品】建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)..

建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)..《建筑结构抗震设计》总复习(武汉理工配套)考试的具体题型和形式可能会有变化,但知识点应该均在以下内容中。

复习不要死记硬背,而应侧重理解。

第一章:绪论1.什么是地震动和近场地震动?P3由地震波传播所引发的地面振动,叫地震动。

其中,在震中区附近的地震动称为近场地震动。

2. 什么是地震动的三要素?P3地震动的峰值(振幅)、频谱和持续时间称作地震动的三要素。

3. 地震按其成因分为哪几类?其中影响最大的是那一类?答:地震按其成因可分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震等几类,其中影响最大的是构造地震。

4. 什么是构造地震、震源、震中、震中距、震源深度? P1 答:由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的地面震动,这种地震称为构造地震,一般简称地震。

地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。

震源至地面的距离称为震源深度。

一般震源深度小于60km的地震称为浅源地震;60~300km的称为中源地震;大于300km的称为深源地震;我国绝大部分发生的地震属于浅源地震,一般深度为5~40km。

震源正上方的地面称为震中,震中邻近地区称为震中区,地面上某点至震中的距离称为震中距。

5. 地震波分哪几类?各引起地面什么方向的振动?P1-3 答:地震波按其在地壳传播的位置不同可分为体波和面波。

在地球内部传播的波称为体波,体波又分为纵波(P波)和横波(S波)。

纵波引起地面垂直方向的震动,横波引起地面水平方向震动。

在地球表面传播的波称为面波。

地震曲线图中,纵波首先到达,横波次之,面波最后到达。

分析纵波和横波到达的时间差,可以确定震源的深度。

6. 什么是震级和地震烈度?几级以上是破坏性地震?我国地震烈度表分多少度?P4答:震级:指一次地震释放能量大小的等级,是地震本身大小的尺度。

(1)m=2~4的地震为有感地震。

(2)m>5的地震,对建筑物有不同程度的破坏。

东南大学工程结构抗震分析往年真题及答案3(精)

1、反应谱法、时程分析法和静力弹塑性分析法的优点和不足之处?2、地震动三要素及其对结构地震反应的影响?3、反应谱形状特征及其影响因素。

4、为什么可以采用等效侧向力方法计算水平地震作用效应?5、规范反应谱是如何考虑地震动频谱和幅值特性的影响?6、抗震规范GB50011-2001和GB50011-2010在地震影响系数曲线的规定有何不同?7、振型分解反应谱理论的基本假定?8、里兹向量法计算结构动力特性的有什么优点?9、写出振型分解反应谱法的振型组合公式,为什么不能对地震作用进行组合?10、实际工程分析时,如何合理选择振型数量?11、写出线性加速度法的三组基本方程式?12、讨论线性加速度法、Wilson-θ法、Newmark-β法的数值稳定性?13、时程分析法中地震波选取的注意要点?14、时程分析法中时间步长的选择原则。

15、写出振型叠加时程分析法和振型分解反应谱法计算地震反应的异同?16、什么是瑞利阻尼矩阵,用于时程分析法时的注意点?17、什么是比例阻尼体系和非比例阻尼体系?18、滞回曲线的定义、种类和作用?19、什么是骨架曲线,其特征参数有哪些?20、试绘出双线型恢复力模型,并描述其主要特点?21、试绘出三线型恢复力模型,并描述其主要特点?22、时程分析法中结构振动模型分为那几类?23、时程分析法中对于恢复力模型的拐点如何处理?24、基于性态的抗震设计理论相比传统抗震设计理论的优越性?25、什么是结构抗震性态目标矩阵?Pushover分析方法的基本假定?26、Pushover分析方法中水平加载模式有哪些?Pushover分析方法的一般步骤?试表述Pushover分析方法得到的结构荷载-位移曲线及其作用?所有答案在书上几乎都能找到,以下几点为书上不好找在课件中找到的答案,仅供参考。

1抗震规范GB50011-2001和GB50011-2010在地震影响系数曲线的规定有何不同?第5.1.5条保持2001规范地震影响系数曲线的计算表达式不变,只对其参数进行调整,达到以下效果:①阻尼比为5%的地震影响系数维持不变,对于钢筋混凝土结构的抗震设计,基本维持2001规范的水平。

工程结构抗震与防灾_东南大学_3 第三章建筑结构抗震设计_2 第2讲提高结构抗震性能的措施

3.1

结构抗震概念设计

台湾集集地震 中,南投县某 有外廊柱框架 结构教学楼破 坏较轻。

Hale Waihona Puke 图源:《台湾集集地震经验 教学楼建筑》 人民网

3.1

结构抗震概念设计

第一道防线的选择——第一道防线一般应优先选择不负 担或少负担重力荷载的竖向支撑或填充墙,或选择轴压比 值较小的抗震墙、实墙筒体之类的构件作为第一道防线的 抗侧力构件。

提高延性的重点楼层 (a)大底盘建筑;(b)框托墙结构体系

3.1

结构抗震概念设计

( 2 )在平面位置上,应该着重提高房屋周边转角处、平面 突变处以及复杂平面各翼相接处的构件延性。对于偏 心结构,应加大房屋周边特别是刚度较弱一端构件的 延性。

( 3 )对于具有多道抗震防线的抗侧力体系,应着重提高第 一道防线中构件的延性。

(2)如果建筑物采用的是多重抗侧力体系,第一道防 线的抗侧移构件在强烈地震作用下遭到破坏后,后备的 第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡住 后续的地震动的冲击,可保证建筑物最低限度的安全, 免于倒塌。

3.1

结构抗震概念设计

图源:《台湾集集地震经验 教学楼建筑》 人民网

台湾集集地震中,嘉义县某两层具有单边悬挑走廊 的单跨框架结构教学楼倒塌破坏

( 4 )在同一构件中,应着重提高关键杆件的延性。 ( 5 )在同一杆件中,重点提高延性的部位应该是预期该构

件地震时首先屈服的部位。

• 一般而言,在结构抗震设计中,对结构中重要构件 的延性要求,高于对结构总体的廷性要求;对构件中 关键杆件或部位的延性要求,又高于对整个构件的延 性要求。

• 重点提高重要构件及某些杆件中关键杆件或关键部 位的延性。

3.1

结构抗震概念设计

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程结构抗震与防灾

第一章结构抗震基本知识

1)体波:纵波(Primary)、横波(Secondary)

面波:洛夫波、瑞雷波

2)地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱的尺度(震级是表征地震强弱的指标,是地震释放多少能量的尺度),是地震对地面影响的强烈程度,主要依据宏观的地震影响和破坏现象加以区分。

3)地震动的三个基本要素:地震动的幅值(加速度、速度、位移)、频谱(设计反应谱)和持时(一方面,动力放大系数当中考虑了持时;另一方面,时程分析法当中也有地震持续时间参数)。

4)抗震设防烈度:基本烈度,超越概率为63.2%

众值烈度(多遇地震):1.55,10%

罕遇地震烈度:1,2%-3%

需要注意的是,抗震设计时,抗震设防烈度对应的是相应多遇地震烈度的地震动参数

5)抗震设防目标:“三水准”(小震不坏、中震可修、大震不倒)

6)抗震设计方法:“两阶段”(第一阶段,验算多遇地震作用下结构弹性工况下的承载力与变形,同时满足第一水准和第二水准的要求,再通过概念设计与构造措施来满足第三水准的要求;第二阶段,验算罕遇地震作用下结构薄弱层的弹塑性层间位移,并采取相应的构造措施,防倒塌)

7)抗震设防烈度的确定:甲类地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施应符合本地区抗震设防烈度提高1度的要求;乙类地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施应符合本地区抗震设防烈度提高1度的要求;丁类地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低。

8)建筑场地划分依据:等效剪切波速与覆盖层厚度

9)场地土液化

a.影响因素:地质年代、土粒组成与密实程度、黏粒含量、埋置深度与地下水位深度、地震烈度和地震持续时间

b.判别:两阶段(初步判别、标准贯入试验判别)

第二章结构抗震计算

1)

a.结构抗震计算包括地震作用S与结构抗力R的计算;

b.结构重要性系数已考虑在抗震等级的选取中;

c.是考虑短时荷载下材料强度的提高系数。

2)反应谱:单自由度弹性体系在给定的地震作用下某个反应量的最大值与体系自振周期的关系曲线。

3)

a.为地震系数,仅与地震烈度有关,而与结构性能无关;

b.为动力系数,《规范》取为一定值,即;

c.仅与地震烈度有关。

4)加速度设计反应谱中的设计参数

a.、、与阻尼有关,而与地基土、空气等因素有关,对钢筋混凝土结构,

,;

b.与地震烈度、设计地动加速度有关,也与验算工况(多遇地震、罕遇地震)有关;

c.与场地土类别(等效剪切波速、覆盖层厚度)、设计地震分组(震级、震中距)有关,也与验算工况有关(0.05);

d.T与结构自身刚度、质量有关(—>);

f.加速度反应谱中的几个折点:0.1、、5、6.0;加速度反应谱中的:、()

5)=

a.振型的物理意义:某一振型在振动过程中所引起的惯性力不在其他振型上做功;

b.表示j振型i质点处的最大地震作用力,是一个最值,但相应于各振型的最大地震作用力不会同时发生,《规范》采用SRSS法计算地震产生的地震作用效应(外围构件采用乘以放大系数考虑扭转作用);

c.表示j振型i质点的相对位移,通常取振型顶层处相对位移为+1。

6)()

a.(;局部突出,);

b.两个质点及以上,其中0.85为高振型影响系数;

c.为楼高,即楼层距地面的高度;

d.是考虑高振型对基本周期较长()的结构上部震害影响更大而进行的修正,修正后顶部地震作用效应(是准的);

e.鞭梢效应,,,即局部突出部分地震剪力乘以放大系数3,但扩大的2倍不往下传递;

f.局部突出,,,,即附加地震力置于

主体房屋顶部。

g.底部剪力法假设结构振动反应以第一振型为主,并且第一振型接近直线。

7):a.地震影响系数在长周期段下降较快,按反应谱计算的地震作用明显减小,计算出来的地震作用效应可能太小;b.长周期结构受地面运动速度和位移的影响更大而上述设计方法均是基于地面运动加速度,故而运用最小地震剪力来考虑可能因设计方法不同而带来的差异。

8)

a.为罕遇地震作用下楼层弹性地震剪力,为罕遇地震作用下按弹性分析的层间位移;

b.与的大小以及均匀程度(1.5)、薄弱层部位或总层数有关。

9)考虑扭转影响时,体系震动具有以下特点:体系自由度数目大大增加,各振型的频率间隔大为缩短,相邻较高振型的频率可能非常接近,扭转分量的影响并不一定随着频率的增高而递减,有时较高振型的影响可能大于低振型的影响,因此振型组合时应考虑振型相关性。

第三章建筑结构抗震设计

1)结构抗震概念设计:

a.地段;

b.建筑场地和地基(薄的场地覆盖层和坚实的场地土场地的特征周期);

c.体型(结构体系建筑物的自振周期、结构规则扭矩(平面)和变形集中(竖向)、高度合适地震力和倾覆力矩、高宽比合理侧移和基地倾覆力矩、防震缝);

d.结构构件布置(抗侧刚度很大的结构构件宜在平面上居中对称布置刚度中心与质量中心

重合、抗震墙宜沿房屋周边布置抗扭刚度和抗倾覆能力);

e.结构材料(钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25强度储备、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3能够按预期进入屈服保证延性、混凝土强度等级不能太低锚固、混凝土强度等级不能太高脆性破坏);

f.破坏模式(抗震防线优先选择不负担或少负担重力荷载的竖向支撑或填充墙,或选择轴压比较小的抗震墙、实墙筒体之类的构件作为第一道防线,以期通过第一道防线的破坏耗能,同时保证第一道防线的失效不会导致整个结构的失效,也就是保证竖向荷载的传递路径不中断;结构延性竖向可能出现塑性变形集中的楼层(薄弱层)构件,平面转角处、突变处、不同平面各翼相接处构件,第一道防线构件,同一构件中的关键杆件(底层柱、抗震墙的底部加强区)、同一杆件中的关键部位(梁的两端、柱的两端、抗震墙肢的根部);减震;耗能机制(弯曲耗能));

g.结构变形;

h.整体性;

i.房屋自重;

j.非结构构件;

2)框架抗震设计:

a.震害(框架柱柱端弯剪破坏、柱身剪切破坏、角柱破坏、短柱破坏、柱牛腿破坏,框架梁梁端屈服后受剪承载力不足发生剪切破坏,梁柱节点核心区混凝土剪碎、梁筋锚固破坏、脆性断裂,填充墙(下重上轻框架变形模式属于剪切型,层间位移下大上小)剪切破坏、沿柱周边开裂;抗震墙(底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总倾覆力矩

的50%)连梁剪切破坏(深梁、)、抗震墙的水平裂缝(受拉)和剪切斜裂缝(墙肢高

宽比过小,抗侧刚度过大,剪力过大));

b.抗震设计

屈服机制(总体机制塑性铰在梁端、底层柱根部形成、楼层机制塑性铰全在柱端、混合机制)破坏模式(强柱弱梁:,强节点弱构件:,强剪弱弯:、)加强构件延性(柱:剪压比(最小截面)防止斜压破坏(脆性破坏)、充分发挥箍筋作用,轴压比防止小偏心受压破坏,最小配箍率防止斜拉破坏,纵向钢筋最小总配筋率避免柱过早屈服并获得较大的屈服变形,柱端约束(加密箍筋、最小体积配箍率)承担柱子剪力、提高核心区混凝土抗压强度和变形能力、给纵向钢筋提供侧向支撑防止其压曲;梁:剪压比防止斜压破坏,截面宽度塑性铰区混凝土保护层厚度符合要求、提高节点受剪承载力,高宽比利于混凝土约束并保证平面外刚度,高跨比避免形成短梁,纵向受拉钢筋配筋率避免压区混凝土过早被压碎,受压钢筋与受拉钢筋满足一定比例减小受压区混凝土高度、抵抗可能出现的正弯矩,加密箍筋;梁筋锚固)

c.反弯点偏离柱的中部、地震作用使柱双向偏心受压、楼板钢筋参与工作提高梁的承载能力、梁底受压区钢筋对梁的承载能力的影响都会使得“强柱弱梁”难以实现(1.6)。

3)抗震墙抗震设计

a.顶点位移法估算基本自振周期时;

b.震害:弯曲破坏、斜拉破坏、斜压破坏、剪压破坏、沿施工缝滑移、锚固破坏;

c.强墙弱梁减小连梁高度、加大洞口宽度、刚度折减、弯矩调幅;

d.希望塑性铰出现在抗震墙的根部,应加强抗震墙上部的受弯承载力;

e.约束边缘构件与构造边缘构件延性与耗能能力。

4)框架-抗震墙抗震设计

a.工作机制:刚性楼盖弯剪型下部楼层较大剪力大部分由抗震墙承受、上部楼层较小

剪力由框架承受

b.抗震墙的合理数量抗震墙在提高结构抗力的同时也增加了结构的刚度,而结构刚度的增加必将导致地震剪力即作用效应的增加

c.框架所承受的地震剪力最小值抗震墙的间距较大,楼板的变形会使中间框架所承受的水平荷载有所增加;抗震墙的开裂、弹塑性变形的发展或塑性铰的出现使得其刚度降低,抗震墙和框架之间的内力重分配会使框架所承受的水平荷载增加;框架-抗震墙结构体系中,框架作为结构抗震的第二道防线应有足够的安全储备

5)砌体

a.=0;

b.楼盖(横向:刚性楼盖、柔性楼盖、中性楼盖;纵向:刚性楼盖;防止纵墙平面外坍塌)

c.抗震构造措施(构造柱、圈梁增强约束,提高变形能力)。