周淑贞 第七章 气候带和气候类型

《气象学与气候学》第三版课件1

三、天气和气候的区别与联系

• 1、时间尺度的不同; • 2、决定因子不同; • 3、气候是天气状况的综合,但不是天气 状况的简单平均。

三、天气和气候的区别与联系

• 4、盖斯特对某一地区的气候状态的定义: • 该地气候系统的全部成分在任一特定时段 内的平均统计特征。

四、本课程的基本任务:

• • • • 1、掌握方法、记叙现象,说明特征; 2、探讨规律,弄清分布,进行区划; 3、应用规律,采取措施,防御灾害; 4、为有关后续课程奠定基础。

第一章、引论

• 第一节、气象学、气候学的研 究对象、任务和简史

一、基本概念

• 1、大气圈: • 由于地球的引力作用,地球周围聚集 着的一个气体圈层,称为大气圈。 • 2、下垫面: • 一个事物的下伏表面。

一、基本概念

• 3、气象学 • 专门研究大气现象和过程,探讨其演 变规律和变化,并直接或间接用之于指 导生产实践为人类服务的科学。 • 4、气候学 • 简单来说,气候学就是研究地球上气 候的科学。

五、气象学与气候学的发展简史

• • • • • • • 2)近期 时间: 时间: 20世纪50年代以后 特点: 特点: a、开展了大规模的观测试验 b、对大气物理现象进行数值模拟试验 c、把大气作为一个整体来研究

五、气象学与气候学的发展简史

• d、气候学领域中的科学革命 • 国际上的一系列气候学会议; • 提出气候系统的概念和世界气候计划 (四个子计划); • 加强了气候学各分支之间的联系,组 织大规模的综合研究。如人类活动与气 候相互影响的研究。

五、气象学与气候学的发展简史

• 我国: • 竺可桢,气象台站和 竺可桢 雨量站的建立。偏重于 我国气候区划和季节的 划分,以及对我国的季 风、寒潮、台风和旱涝 问题的研究。

城市气候-

城市气候-城市气候概述城市气候(urban climate)指由高大建筑物、人造路面和绿化地等所构成的城市下垫面以及人类活动的影响而形成的局地气候。

城市本身的气候状况与城郊开阔地区相比,具有明显的差异。

城市空气污染严重,烟雾校多,太阳辐照度平均比郊区低10-20%,紫外辐射减少尤甚,含菌量比郊区要高。

城市中的风速一般小于郊区,空气温度高于郊区,空气湿度低于郊区,云量和降水量大于郊区。

城市气候特点的形成同城市本身的状况密切相关,且随着城市人口的增加和城市规模的扩大而表现得更为明显。

对城市气候的研究,包括以下各项:城市规模和布局与城市气候的关系,大气污染对城市气候的影响,城市气候与郊区气候的差异及其形成原因,对居民健康的影响,城市气候的改良途径和方法等。

城市气候的基本特征城市气候既受所属区域大气候背景的影响,又反映了城市化后人类活动所产生的作用。

不同气候区的城市气候不尽相同,但也存在一些共同的城市气候特征,集中表现在“五岛”效应。

城市热岛效应与热岛环流由于城市下垫面的特殊性质,城市人类活动释放大量的二氧化碳等温室气体,加上人为热源的影响,使城市气温明显高于郊区,这种现象称为城市热岛效应。

国内外许多学者的研究表明,城市热岛强度夜间大于白天,日落以后城郊温差迅速增大,日出以后明显减小。

城市热岛效应不仅在近地面气温中有反映,而且对城市的边界层大气环流产生影响。

由于城市热岛效应,市区中心空气受热不断上升,四周郊区相对较冷的空气向城区辐合补充,热岛中心上升的空气到一定高度又向四周郊区辐散下沉,形成一种局地的热岛环流(见图)。

这种环流在晴朗少云,背景风场极其微弱的静稳天气条件下最为明显。

虽然城市热岛效应夜间强于白天,但由于夜间郊区大气层结稳定,有时还存在逆温层,因此夜间的上升气流层不强;而白天郊区大气层结本身不稳定,流入城市后上升速度快,所以城市热岛环流白天要比夜间强,而且夜间的郊区风还具有阵性。

干岛或湿岛城市对空气湿度的影响比较复杂。

精品课程建设立项申报书

精品课程建设立项申报书精品课程建设立项申报书申报单位:国土资源与旅游学院课程名称:气象学与气候学课程负责人:查良松课程建设时间:课程建设时间: 2007-2008 -安徽师范大学教务处制二○○六年九月十九日一、课程负责人情况姓名职务从事专业查良松年龄53 研究生,硕职称教授 25 年学历及学位大学教龄气象与气候,地理信息系统⑴近三年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数,不超过五门);⑵承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业论文、毕业设计的年限、学生总人数);⑶主持的教学研究项目(含课题名称、来源、年限、本人所起作用,不超过五项);⑷作为第一署名人发表的教学相关论文(含题目、刊物名称与级别、时间,不超过十项);⑸获得的教学表彰/奖励(含奖项名称、授予单位、署名次序、时间,不超过五项)。

⑴近三年来讲授的主要课程 2004 年《全球变化》,专业课,周学时 2,01 级地理本科,99 人;《GIS 模型设计》,专业方向课,周学时4,03 级研究生,10 人;《全球变化》,专业课,周学时2,02 级地理教育硕士,7 人;教《旅游管理信息系统》,专业课,周学时4,03 级旅游本科,120 人; 2005 年《气象学与气候学》,专业基础课,周学时 3,04 地理本科 126 人;《全球变化》,专业课,周学时 2,02 地理本科 120 人;《GIS 模型设计与应用》,专业课,周学时 3,04 级 GIS、自然研究生 12 人;学《全球变化》,研究生选修课,周学时 3,04 级 GIS 5 人; 2006 年《全球变化》,专业课,周学时 4,地理科学 03 级,81 人;《地学建模》,专业课,周学时 4,03 级地理信息系统本科,81 人;情《地理信息系统》,研究生公共基础课(部分),全院06 级,周学时 4,70 人;《全球变化》,研究生选修课,周学时 2,03 级地图学与 GIS 专业,16 人;《全球变化》,专业课,周学时 2,02 级地理教育硕士,7 人;⑵承担的实践性教学况2004 年,完成以上各门课程对应的实习;指导本科论文 7 人 7 篇(其中地理 5 人,旅游 2 人);研究生、教育硕士论文 3 人。

格尔木地区近55年气候变化研究

Science &Technology Vision 科技视界自从人类社会步入二十一世纪,全球气温呈现变暖状态,平均气温增加了0.4~0.5℃,我国的气温平均涨幅为0.65±0.15℃,由于气候的异常变化,给人类社会带来了许多意料之外的后果。

本文对格尔木地区从1955年至2010年的月平均气温、月降水量和月蒸发量进行了统计和分析,分别对温度、降水和蒸发三个气象要素进行趋势分析,寻找它们与当地社会发展的联系。

格尔木辖区属大陆高原气候,少雨、多风、干旱,冬季漫长寒冷,夏季凉爽短促,日照时间长,是我国仅次于西藏的第二个高辐射区。

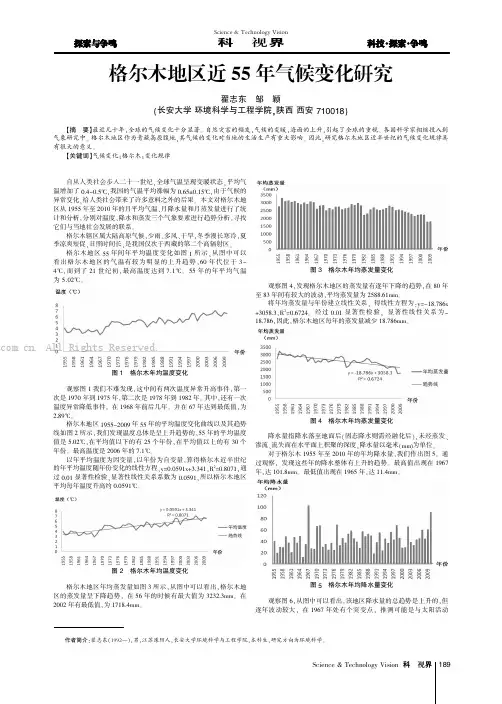

格尔木地区55年间年平均温度变化如图1所示,从图中可以看出格尔木地区的气温有较为明显的上升趋势,60年代位于3~4℃,而到了21世纪初,最高温度达到7.1℃。

55年的年平均气温为5.02℃。

图1格尔木年均温度变化观察图1我们不难发现,这中间有两次温度异常升高事件,第一次是1970年到1975年,第二次是1978年到1982年。

其中,还有一次温度异常降低事件,在1968年前后几年。

并在67年达到最低值,为2.89℃。

格尔木地区1955~2009年55年的平均温度变化曲线以及其趋势线如图2所示,我们发现温度总体是呈上升趋势的,55年的平均温度值是5.02℃,在平均值以下的有25个年份,在平均值以上的有30个年份。

最高温度是2006年的7.1℃。

以年平均温度为因变量,以年份为自变量,算得格尔木近半世纪的年平均温度随年份变化的线性方程,y=0.0591x+3.341,R 2=0.8071,通过0.01显著性检验,显著性线性关系系数为0.0591,所以格尔木地区平均每年温度升高约0.0591℃。

图2格尔木年均温度变化格尔木地区年均蒸发量如图3所示,从图中可以看出,格尔木地区的蒸发量呈下降趋势,在56年的时候有最大值为3232.3mm。

在2002年有最低值,为1718.4mm。

亚热带季风气候

亚热带季风气候出现在亚热带大陆东岸,纬度25°-35°间,如中国秦岭—淮河以南,热带季风气候以北的 地区,地学界亦有学者认为大巴山区比秦岭山区更适合作为中国亚热带北界。日本、朝鲜半岛南部亦有亚热带季 风气候分布,但日本和朝鲜半岛的季风气候受海洋影响,其海洋性的特征相对明显。

亚热带季风气候降水充沛,但季风性特征明显;从地域来看,降水总量从东南沿海向西北内陆递减,东南沿 海可达2000毫米,而长江流域为1000毫米;从时间来看,春季降水约占全年降水总量的20-45%,夏季为30-50%, 秋季为15-20%,冬季仅有10-15% 。

自然景观

亚热带季风气候的地带性植被为亚热带常绿阔叶林,亦称之为亚热带季风林。壳斗科、樟科、山茶科、木兰 科和金缕梅科等是常绿阔叶林中的主要树种。典型的亚热带常绿阔叶林中的树木通常具有樟科植物的特征,叶片 革质全缘、表面光亮,叶面常迎向阳光照射的方向,因此,常绿阔叶林又有照叶林之称。典型的有樟树、茶树、 柑橘树、甘蔗等。

部分中国学者的研究表明,气候变化导致的气温上升使中国一年三熟区界限北扩超过360公里。由于气温的 升高,导致农作物蒸散普遍增加。降水的增加使得未来中国长江以南地区将更加湿润,东南部的中、南亚热带地 区则由于降水过多不利于作物生长,使得生长期有所缩短 。在山地高原区,农作物的种植区域也会向高海拔地 区移动,但面临的农业气象灾害也将增加,如病虫害的增加,作物生育期的缩短等 。

中亚热带季风气候区为亚热带的中间地带,其温暖指数不足175摄氏度每月,其受海洋影响相对较大,具有 海洋性暖湿气候特点,特别是朝鲜半岛南部和日本南部。各地的年降水量普遍丰富,大多为1000-1500毫米。年 均温多在16-20摄氏度左右,最冷月均温一般在2-8摄氏度之间,冬季绝大部分地域比较暖和 。

气候带分类

第七章气候带与气候型重点:1.柯本、斯查勒气候分类法的原则及优缺点.2.几种主要气候类型的分布、成因、特点。

3.能利用所给资料或气温、降水分布图判别气候类型。

§7-1气候分类教学目标一、知识目标1. 熟练掌握柯本、斯查勒气候分类法的原则及优缺点.2. 掌握气候带、气候型的概念,及上述两种分类法的五带十二型.二、能力目标1、学会利用指标判断气候类型2、教学重点:1、柯本分类法及适用范围(老师引导学生看书回答问题)2、两分类法的比较教学难点:青藏高原对气温的影响教学用具: 多媒体课件教学方法:讲授法教学课时:2学时教学设计:[复习导入]地球上可以根据纬度划分成几个气候相对均匀的呈带状分布的气候带。

在同一气候带内,又因环流、下垫面以及自然地理环境的不同,所形成的气候特征相对均匀的地区,称为气候型。

在气候带和气候型概念确定之后,就可以把全球各地的气候进行分析、比较和综合,将特点相似的气候归为一种气候类型,把不同的气候类型归纳在同一系统之中,这就是气候分类。

一、气候分类法简介:(一)纬度带分类法:1、代表人:古希腊哲学家亚里斯多德在他的《太阳气候》一书中提到此分类法2、划分原则:①以纬度为重要依据②划分因素是太阳高度角和昼夜长短③以南北回归线和南北极圈为界将地球划分出五带——天文气候带(二)温度带分类法:1、苏本分类法:苏本——奥地利气候学家,1879年首先提出用等温线作为划分气候的依据①代表的等温线:年平均温度20℃,是椰子树、棕榈树的南北界线,最热月的平均温度10℃,是针叶林的南北界线②分界:热带:年平均温度大于20℃温带:在年平均温度20℃和最热月的平均温度10℃之间寒带:最热月的平均温度小于10℃,长年积雪,生长苔藓地衣的低等植物2、柯本分类法:柯本是著名的俄国气候学家,生于俄国(1846—1940年),成名于德国,他的分类法经历了三个阶段:①1884年:用日平均温度20℃、10℃在一年中的持续时间划分五带②1918年:除了1884年的温度指标外,还考虑到了降水③1953年:由柯本的学生盖格尔和波根据柯本的理论及自己的研究,得出柯本—盖格尔—波气候分类法,简称“柯本分类法”。

气象学与气候学-周淑贞--考试重点

气象学与气候学复习重点大气圈概述:➢大气的组成大气是由多种气体混合组成的气体及浮在其中的液态和固态杂志组成(干洁空气定义:大气中,除了水汽和液体、固体杂质外的整个混合气体。

组成:氮、氧、氩、二氧化碳等,此外还有少量的氢、氖、氪、氙、臭氧等稀有气体;氧气、臭氧、氮气的来源及作用:大气中的氧是一切生命所必须的,这是因为动物和植物都要进行呼吸,都要在氧化作用中得到热能以维持生命;大气中的氮气能够冲淡氧气,使氧气不至太浓,氧化作用不过于激烈,大量的氮气可以通过豆科植物的根瘤菌固定到土壤中,成为植物体内不可缺少的养料;大气中的臭氧主要是由于在太阳的短波辐射下,通过光化学作用,氧分子分解成氧原子后再和另外的氧分子结合而成的,另外有机物的氧化和雷电的作用也能形成臭氧,臭氧可以大量吸收太阳紫外线使臭氧层增暖,影响大气温度的垂直分布,从而对地球大气环流和气候的形成起着重要的作用。

)➢大气的结构1.对流层气温随高度增加而降低;垂直对流运动;气象要素水品分布不均匀2.平流层自对流层顶到55Km左右为平流层。

在平流层内,随着温度的增高,气温最初保持不变或者微有上升,大约到30km以上,气温随着温度增加而显著提高,在55km高度可达-3摄氏度。

平流层的这种气温分布特征是它受地面温度影响很小,特别是存在大量的臭氧能够直接吸收太阳辐射有关。

虽然30km以上臭氧额的含量已逐渐减少,但这里的紫外线辐射很强烈,故温度随高度增加迅速增加,造成显著的暖层。

平流层内气流比较平稳,空气的垂直混合作用显著减弱3.中间层;热层;散逸层有关大气的物理性状:主要气象要素➢气温;气压➢湿度水汽压和饱和水汽压:大气中水汽所产生的那部分压强称为水汽压,在温度一定的情况下,单位体积空气的水汽量有一定的限度,如果水汽含量达到此限度,空气就呈饱和状态这是的空气称为饱和空气,其水汽压称为饱和水汽压;相对湿度;饱和差;比湿;水汽混合比;露点➢降水;风;云量;能见度空气状态方程大气的热能和温度:太阳辐射➢辐射的基本知识物体通过电磁波的方式向四周放射能量,这种能量传播方式称为辐射。

气候分类法

(一)柯本气候分类法1、划分原则:温度、降水、植被的分布2、五带:A—热带多雨气候:没有冬季,最冷月平均气温不低于18℃,年降水量不少于75cm。

B—干燥气候:其界限为a.冬季多雨地区r≤2t;b.夏季多雨地区r≤2 (t+14);c.降水均匀地区r≤2(t+7)。

C—温带气候:无经常的雪被,最冷月在18℃—3℃之间,年降水量平小于B带的限值,即r > 2( t + 14 )。

D—寒冷气候或雪林气候:最冷月温度< - 3℃,最暖月温度>10℃,年降水量r >B带界限,即r > 2 (t + 14),冬季有稳定的雪被。

E—冰雪气候。

最热月温度<10℃,同时也是森林分布的界限。

3、十二型:在A、C、D带中又分为冬干(w),夏干(s),常湿(f)的气候。

按降水量又将干燥气候区为草原气候(BS)及沙漠气候(BW)两种,后者年降水量少于前者之半。

再按温度区分E带气候为苔原气候(ET)及冰冻气候(EF)。

因此又划分了12种气候型。

①A、C、D根据降水的季节分配分成两种或三种:f:全年多雨s:夏季多雨w:冬季干燥如:热带A:Af热带雨林气候——雨林Am热带季风气候——季雨林Aw热带疏林草原——疏林草原暖温带C:Cf常湿温暖气候——常绿阔叶林Cw冬干温暖气候——夏绿阔叶林Cs夏干温暖气候——常绿灌木林寒冷带D:Df常湿冷温气候——针叶林Dw冬干冷温气候——针叶林②干燥带根据干燥度分为:S:半干燥或草原W:干燥或沙漠如:干燥带B:BS:草原气候——草原BW:沙漠气候——荒漠③极地带根据夏季气温的高低分为:T:0℃< Tmax月< 10℃F:Tmax月< 0℃如:极地带E:ET苔原带——苔藓、地衣EF冰原带——冰雪覆盖4、柯本分类法的优点:①柯本气候分类法的界限明显,便于应用,且避免了以往气候描述中的主观因素;②气候类型与自然景观相符合。

雨林→季雨林→疏林草原→草原→荒漠→常绿灌木林Af Am AW BS BW Cs→常绿阔叶林→夏绿阔叶林→寒温性针叶林→苔原Cf Cw Df、Dw ET③各种气候类型用字母表示,一目了然。

气象学与气候学教学大纲

《气象学与气候学》教学大纲课程性质:专业基础课程先修课程:高等数学,地球概论总学时:51 学分:3理论学时:42 实验学时:9开课学院:国土资源与旅游学院适用专业:地理科学大纲执笔人:查良松大纲编写时间:2004年2月教研室主任审核:教学院长审定:一、说明1、课程的性质、地位和任务本课程是自然地理的一个重要组成部分,是地理科学专业基础课程。

通过系统地学习,应使学生认识到发生在大气中的各种现象、过程和成因,除了大气本身的性质外,都直接或间接的与太阳辐射和下垫面有密切关系;大气中发生的很多现象与人类的生产生活有密切相关。

2、课程教学的基本要求通过学习,使学生了解气象学与气候学基本理论,有一定的气象、气候观测、资料整理的技能,了解气象气候学在地理、环境、资源等学科方面的应用和发展状况。

在教学设计上,该课程是以普通气象学为基础、以气候学为重点的专业基础课程,基本任务是:⑴通过实践,了解气象观测、气候统计分析和气候调查的方法,记叙大气中所观察到的现象,从定性和定量两方面说明它们的特性。

⑵根据所发现的规律,了解预测未来天气变化的途径和天气预报的重要性。

⑶掌握天气演变和气候形成过程的物理规律性。

解释各不同地区的气候特征及其地理分布,进行气候分类和气候区划,研究气候变迁的成因。

注意吸收国内外最新成果,培养学生研究能力和学习本课程兴趣。

对教材内容进行整合,尽量使用多媒体教学手段。

3、本课程的重点与难点重点:强调大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈、生物圈构成了决定气候形成、气候分布和气候变化的复杂的气候系统,太阳辐射是这个系统的能源。

在太阳辐射的作用下,气候系统内部产生一系列的物理、化学和生物学过程和相互作用的结果。

立足于大气圈,重点突出课程的有关气候成因、气候分类及地理气候分布的基本理论和概念。

难点:温压场分布、表现形式及原理;天气预报过程;气象要素的定量表述;不同时间和空间尺度的气候变化机制分析。

二、课堂教学时数及课后作业题型分配三、本文第一章引论【教学目的】通过本章教学,使学生明确气象学与气候学的学科性质、基本内容和学习意义,了解该课程是自然地理学的主要基础和学好本门课程的基本要求。

地中海附近气候类型

地中海附近气候类型1、地中海地区最为典型的是什么气候类型地中海气候,夏季高温少雨,冬季温和多雨。

所以这个地区的代表植被是亚热带硬叶林,叶子小,有蜡质,为了防止夏天水分蒸发2、地中海气候类型的特点地中海气候的特点是:copy冬季受西风带控制,锋面气旋活动频繁,气候温和,最冷月均温在4~10℃之间,降水量丰沛。

夏季在副热带高压控制下,气流下沉,气候炎热干燥,云量稀少,阳光充足。

全年降水量300~1000毫米,冬半年约占60%~70%,夏半年只有30%~40%。

冬雨夏干的气候特征,在世界各种气候类型中,可谓独树一帜。

地中海气候的成因主要是冬季受西风带控制,锋面气旋活动频繁;夏季受副热带高压带控制,气流下沉。

在世界十多种气候类型中,全年受气压带、风带交替控制的气候类型中,除地中海气候外,还有热带草原气候(赤道低压带与信风带交替控制)和热带沙漠气候(信风带与副热带高压带交替控制)。

全年受西风带控制的气候是温带海洋性气候。

3、地中海周围的气候类型是什么?地中海气候4、地中海沿岸的气候类型是什么类型地中海沿岸的气候类型是(地中海气候)。

地中海气候气候特点:夏季炎热干燥,冬季温和多雨成因:受西风带和副热带高气压带交替控制分布:南北纬30-40度的大陆西岸,主要分布在地中海沿岸地区。

5、地中海沿岸地区的气候类型是什么?地中海沿岸形成地中海气候,夏季高温干旱冬季温和多雨。

6、请问什么是地中海式气候啊地中海气候[dì zhōng hǎi qì hòu]更多图片(4张)地中海气候(Mediterranean climate),又称作副热带夏干气候,由西风带与副热带高气压带交替控制形成的,是亚热带、温带的一种气候类型。

其分布于30-40度大陆西岸,包括地中海沿岸、黑海沿岸、美国加利福尼亚州、澳大利亚西南部伯斯和南部阿德莱德一带,南非西南部,以及智利中部等地区,因地中海沿岸地区最典型而得名。

在地中海地区,夏季受副热带高气压带控制,地中海水温相比陆地低从而形成高压,加大了副热带高气压带的影响势力,冬季地中海的水温又相对较高,形成低压,吸引西风,又使西风的势力大大加强。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2)夏季受温带海洋气团或变性 热带海洋气闭影响,暖热多雨 ,南北气温差别小:

3)季节变化明显。

38

39

40

第三节 中纬度气候

十二、温带大陆性湿润气候 出现在亚欧大陆温带海洋性 气候区的东侧,北美100°W 以东的温带地区。 气候特征: 冬季寒冷,有少量气旋性降 水; 夏季降水量较多.

气候特征 1 全年严寒

各月平均气温皆在0℃以下, 具有全球的最低年平均气温.

2 雪量少,长期积累,形成厚 冰原。

全年降水量小于250mm,皆

为干雪,不会融化,长期累积

形成很厚冰原。

49

50

51

31

第三节 中纬度气候

七、副热带季风气候 副热带亚欧大陆东岸,约以 30°N为中心,向南北各伸展 5°左右。 气候特征: 1)冬季受温带大陆气团影 响,寒冷干燥,南北气温差 别大;

2)夏季受温带海洋气团或 变性热带海洋气闭影响,暖 热多雨,南北气温差别小;

3)季节变化明显。

32

第三节 中纬度气候

1.降水量少而变率大;

2.云量少,日照强烈;

3,气温高,较差大;

4.蒸发强,相对湿度小。

25

26

27

第二节 低纬度气候

(二)热带西岸多雾干旱气候型5b 在热带大陆西岸,有冷流经过的海

滨地带 气候特征: 1 干旱多雾; 2 气温日、年较差较小。

28

第二节 低纬度气候

(三) 热带半干旱气候候5c ❖ 在热带干旱气候区的外 缘。 ❖ 气候特征:

23

1.热带季风发达,热带气旋盛行; 2.年降水量大,集中在夏季; 3.长夏无冬,春秋极短。

24

第二节 低纬度气候

五、热带干旱与半干旱气候型 分布地区

出现在副热带及信风带的大 陆中心和大陆西岸。在南、北半 球各约以回归线为中心向南北伸 展,平均位置约在纬度15°— 25°间。 (一)热带干旱气候5a 气候特征:

46

第四节 高纬度气候

十五、极地长寒气候(苔原气 候)

分布在北美洲和亚欧大陆 的北部边缘、格陵兰沿海的一 部分和北冰洋中的若干岛屿中。

气候特征 1 全年皆冬,一年中只有1— 4个月月平均气温为0一10℃;

2 降水量少,多云雾,蒸发 微弱。

48

第四节 高纬度气候

十六、极地冰原气候 出现在格陵兰、南极大陆和北 冰洋的若干岛屿上。这里是冰 洋气团和南极气团的源地。

纬度约在40°—60°. 气候特征: 1)终年盛行西风,受温 带海洋气团控制,冬暖 夏凉,年温较差小: 2)气旋多,全年湿润有 雨,冬雨较多:

37

第三节 中纬度气候

十一、温带季风气候 出现在亚欧大陆东岸纬度 35°—55°地带(包括中国 的华北和东北,朝鲜大部, 日本北部及俄罗斯远东部分 地区)。 气候特征:

八、副热带湿润气候 位于南北美洲、非洲和

澳大利亚大陆副热带东岸。 由于所处大陆面积小,

未形成季风气候。 气候特征: 1)冬夏温差比季风区小; 2)降水年分配比季风区均匀。

33

第三节 中纬度气候

九、副热带夏干气候(地中海 气候)

位于副热带大陆西岸,纬度 30°—40°之间的地带,包括 地中海沿岸、美国加利福尼亚 州沿岸、南非和澳大利亚南端。

有一短暂雨季,年雨量 比干早气候较多。

29

第三节 中纬度气候

六、副热带干旱与半干旱气 候

在热带干旱气候向高纬 度的一侧,约在南北纬 25°—35°的大陆西岸和内 陆地区 . 副热带干旱气候6a :

少云、少雨、日照强和夏 季气温特高等特征。

30

第三节 中纬度气候

副热带半干旱气候6b 位于6a区外缘。 冬季降水比6a型稍多; 夏季气温比6a型低。

气候特征:

1) 全年降水量适中,雨量集中 冬季,夏季干燥。

2) 沿岸与内陆夏温显著不同, 有凉夏型与暖夏型之别。

凉夏型9a :

靠近冷洋流沿岸;

夏季凉爽多雾,少雨。

34

35

第三节 中纬度气候

暖夏型9b : 离海岸较远(内陆); 夏季干热.

36

第三节 中纬度气候

十、温带海洋性气候 分布在温带大陆西岸,

3

第一节 气候带与气候型的划分

一、柯本气候分类法

柯本气候分类法是以气温和降水两个气候要素为基础,并参照自 然植被的分布而确定的。他首先把全球气候分为A、B、C、D、E五个 气候带,其中A、C、D、E为湿润气候,B带为干旱气候,各带之中又 划分为若干气候型.为了再详细地区分气候副型,柯本又在上述主要气 候类型符号后再加上第三个、第四个字母,这种符号有20余个。

42

43

第三节 中纬度气候

(二)半干旱气候 又称为草原气候

1.降水 1)夏雨型 2)冬雨型

2.气温 季节变化明显,夏热冬寒; 气温年较差随着纬度增大。

44

第四节 高纬度气候

十四、副极地大陆性气候 分布在50°N或55°N到

65°N地区 气候特征:

1 冬季长而严寒,暖季短, 气温年较差大。

2 降水量少,集中夏季,蒸 发弱、相对湿度高。

二、斯查勒气候分类法

首先根据气团源地、分布、锋的位置和它们的季节变化对全球分 为三个气候带 (低纬度气候带,中纬度气候带和高纬度气候带),13个 气候型和若干副型:

低纬度气候带 1.赤道潮湿气候 2.热带季风和信风气候 3.热带干湿气候 4.热带干旱气候

4

第一节 气候带与气候型的7.副热带夏干气候(地中海

6

第一节 气候带与气候型的划分

2.柯本气候分类法存在问题 (1)关于干燥带的划分问题 ① 柯本用年平均降水量与年平均温度的经验公式来计算干燥指标; ② 干燥气候并不能与A、C、D、E等四带相提并论。后者是按气温来 分带的,大体上具有与纬线相平行的地带性,而干燥气候的形成有几 种原因: ❖ 在副热带高压控制下,受下沉气流的影响(如副热带沙漠); ❖ 因处于信风带的背风面,受不到海风的影响(如热带沙漠); ❖ 因处在冷洋流海岸,逆温现象严重(如热带大陆西岸沙漠); ❖ 地处内陆,终年受大陆气团控制(如温带沙漠)。 这些干燥气候在A、C、D几个气候带内都可出现。 结论:干燥气候只能作为A、C、D带内的一种气候型,并不能单独列 为一个气候带。

对季风气候没有足够的重视。

8

我国的周淑贞等的划分情况:

一. 划分的基本原则: 1. 从发生学的观点出发,综合考虑气候形成因子,包括太阳辐射、大 气环流、海陆、洋流、地形及地表覆盖物(冰雪、土壤、植被)等; 2. 从生产实践观点出发,根据各地气候的典型特征,采取与人类生活 和生产建设密切相关的要素来进行分类。 3. 气候带与气候型的名称应以气候条件本身来确定。 4. 在气候分类中必须明确考虑季风气候。

41

第三节 中纬度气候

十三、温带干旱与半干旱气候 分布在35°—50°N的亚

洲和北美大陆中心部分。终年 在大陆气团控制下,因此气候 干燥。 (一)干旱气候

又称为沙漠气候 1 热夏型(北半球):

1)降水量少,降水变率大, 有少量冬雪;

2)日照高;

3)冻寒夏热,气温变化急剧 ,年较差大。 2 凉夏型(南半球)

9

我国的周淑贞等的划分情况:

二.气候的划分 低纬气候带

1.赤道多雨气候 2.热带海洋性气候 3.热带干湿季气候 4.热带季风气候 5.热带干旱与半干旱气候

10

我国的周淑贞等的划分情况:

中纬气候带

6.副热带干旱与半干旱气候 7.副热带季风气候 8.副热带湿润气候 9.副热带夏干气候(地中海气候) 10.温带海洋性气候 11.温带季风气候 12.温带大陆性湿润气候 13.温带干旱与半干旱气候

7

第一节 气候带与气候型的划分

(2)关于高度因素的问题 柯本在进行气候分类时只注意气温和降水量等数值的比较,忽视

了高地气温、降水的垂直变化与水平纬度地带的差异。 总之,柯本气候分类法的一个最大缺点:只注意气候要素数值的

分析和气候表面特征的描述,忽视了气候的发生发展和形成过程。 (二)斯查勒分类法 1.优点: (1) 重视气候的形成因素,把高地气候与低地气候区分开来,考虑了 气候的纬度地带性以及大陆东西岸和内陆的差异性。 (2) 与土壤水分收支平衡相结合,界限清晰,干燥气候与湿润气候的 划分明确细致。 2.存在问题:

高纬气候带

14.副极地大陆性气候 15.极地苔原气候 16.极地冰原气候 H.高原气候

11

高地气候

热带高地气候(如安第斯山) 副热带高山气候(如珠穆朗玛山) 温带内陆干旱区高山气候(天山) 温带季风区山地气候举例(长白山)

掌握垂直山地气候的特征 P224

12

全球气压带风带分布示意图

第二节 低纬度气候

19

第二节 低纬度气候 三、热带干湿季气候 (一)分布地区 在纬度5°-15°左右,也有 伸达25°左右的。 (二)气候特征: 1.一年中干、湿季分明; 2.热季出现在干季之末雨 季之前。

20

21

22

第二节 低纬度气候

四、热带季风气候 (一)分布地区

纬度10°到回归线附近的亚洲大 陆东南部(如我国台湾南部、雷州半 岛和海南岛);中南半岛;印度半岛 大部;菲律宾;澳大利亚北部沿海 等地。 (二)气候特征:

气候) 8.湿润海洋性气候 9.温带干旱气候 10.温带湿润大陆性气候

高纬度气候带 11.副极地大陆气候 12.苔原气候 13.冰原气候

5

第一节 气候带与气候型的划分

三、气候分类法评议 (一)柯本气候分类法

1.柯本气候分类法的优点: ➢ 系统分明,各气候类型有明确的气温或雨量界限,易于分辨;符 号简单,便于应用,便于借助计算机进行自动分类和检索; ➢ 所用的气温和降水量指标是经过大量实测资料的统计分析,联系 自然植被而制定的,与自然景观森林、草原、沙漠、苔原等对照比 较符合; ➢ 分类所依据的气温和降水资料是最基本的气候资料,易于获得, 且来源广泛,记录时间长,有利于在全球范围内推广应用等。