土壤地理学知识点总结

土壤地理学

第一章1、土壤得概念土壤位于地球陆地表面,就是覆盖于岩石圈之上得由风化产物经生物改造作用形成得具有肥力得薄得疏松物质层。

2、土壤得组成土壤就是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水与溶液)、气相(土壤空气)与土壤生物有机体四部分组成。

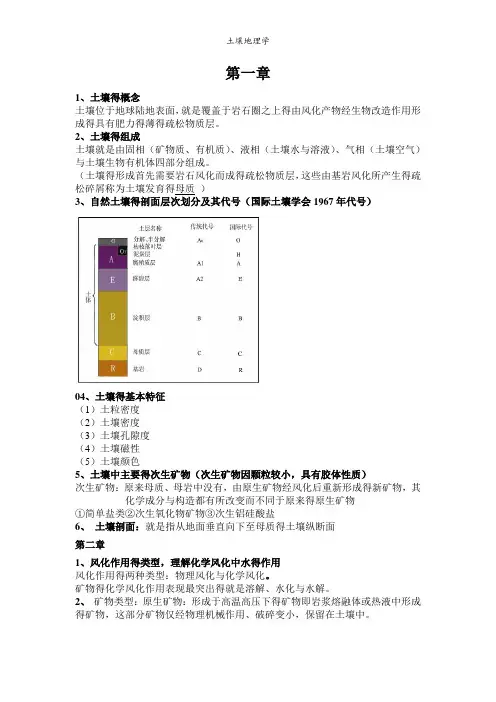

(土壤得形成首先需要岩石风化而成得疏松物质层,这些由基岩风化所产生得疏松碎屑称为土壤发育得母质)3、自然土壤得剖面层次划分及其代号(国际土壤学会1967年代号)04、土壤得基本特征(1)土粒密度(2)土壤密度(3)土壤孔隙度(4)土壤磁性(5)土壤颜色5、土壤中主要得次生矿物(次生矿物因颗粒较小,具有胶体性质)次生矿物:原来母质、母岩中没有,由原生矿物经风化后重新形成得新矿物,其化学成分与构造都有所改变而不同于原来得原生矿物①简单盐类②次生氧化物矿物③次生铝硅酸盐6、土壤剖面:就是指从地面垂直向下至母质得土壤纵断面第二章1、风化作用得类型,理解化学风化中水得作用风化作用得两种类型:物理风化与化学风化。

矿物得化学风化作用表现最突出得就是溶解、水化与水解。

2、矿物类型:原生矿物:形成于高温高压下得矿物即岩浆熔融体或热液中形成得矿物,这部分矿物仅经物理机械作用、破碎变小,保留在土壤中。

次生矿物:原生矿物风化与成土过程中经化学变化,或由分解产物重新结合而成得矿物。

(黏土矿物或黏粒矿物)①氧四面体——硅氧片②铝氧八面体——铝氧片 1:1型矿物:高岭石、埃洛石2:1型膨胀型矿物:蒙脱石,蛭石2:1型非膨胀型矿物:伊利石3、、土壤粒级、土壤质地、土壤结构(土壤结构中注意一种特殊得结构:团粒结构)土壤粒级:将粒径大小相近、性质相似得土粒归为一类称为粒级土壤质地:土壤中各粒级土粒得配合比例(常用各粒级土壤占土壤总质量得百分数表示)。

土壤结构:土壤中得固体颗粒往往不就是以单粒状态存在,而就是形成大小不同、形状各异得团聚体。

土壤中各种团聚体得排列组合状况,叫做土壤中得固体颗粒往往不就是以单粒状态存在,而就是形成大小不同、形状各异得团聚体。

土壤地理学复习重点(整理)

1.土壤:土壤是覆盖在地球陆地表面上能够生长植物的疏松层。

2.土壤肥力:土壤肥力是指土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气和热量的能力。

3.土壤系统:土壤系统是由固相(矿物质和有机质)、液相(土壤水分和土壤溶液)和气相(土壤空气)三相物质相互联系、相互作用组成的有机整体,表现出肥力、能量交换和净化功能。

土壤生态系统:土壤与其地上部生物和地下部生物之间进行复杂的物质与能量的迁移、转化和交换,构成一个动态平衡的统一体,成为生物同环境之间进行物质和能量交换的活跃场所。

土壤圈:覆盖于地球陆地表面和浅水底部的土壤所构成的一种连续体或覆被层,犹如地球的地膜。

单个土体和聚合土体:单个土体是土壤剖面的立体化形式,作为土壤的三维实体,其体积最小。

面积的大小取决于土壤的变异程度。

聚合土体,两个以上的单个土体组成的群体,称为聚合土体。

土壤剖面:从地面垂直向下的土壤纵断面称为土壤剖面。

土层:土壤剖面中与地表大致平行的层次,由成土作用而形成的,因此,称为土壤发生层,简称土层。

土壤的组成包括哪些它们之间的相互关系如何土壤组成:土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水分)、气相(土壤空气)等三相物质组成的。

相互关系:土壤固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水分)、气相(土壤空气)之间是相互联系、相互转化、相互作用的有机整体。

土壤矿物质包括哪些类型什么叫原生矿物土壤中主要原生矿物有哪些它们的性质如何土壤矿物质包括:土壤矿物质主要来自成土母质,按其成因可分为原生矿物和次生矿物两大类。

原生矿物:指各种岩石受到不同程度的物理风化,而未经化学风化的碎屑物,其原来的化学组成和结晶构造均未改变,颗粒较粗,有些表面可能受到轻微蚀变,内部结晶仍然完好。

土壤中主要原生矿物及性质①硅酸盐、铝硅酸盐类矿物:是土壤多种营养元素的来源。

②氧化物类矿物:这些矿物都极稳定,不易风化、对植物的养分意义不大。

③硫化物类矿物:极易风化,成为土壤中硫素的主要来源。

《土壤地理学》复习重点

《⼟壤地理学》复习重点⼟壤学复习资料第⼀章绪论⼀、名称解释▲▲▲1.⼟壤(soil):指地球陆地表⾯具有肥⼒能够⽣长植物的疏松层,是成⼟母质在⼀定的⽔热条件和⽣物作⽤下,经⼀系列的⽣化物理过程形成的独⽴历史⾃然体。

(包括海、湖浅⽔区)特征:具有肥⼒、有⽣物活性、多孔隙结构。

功能:有肥⼒及⽣产性能;可更新性和再⽣性;缓冲和净化功能。

2.⼟壤剖⾯(soil profile):从地⾯垂直向下⾄母质的⼟壤纵断⾯称为⼟壤剖⾯。

3.⼟体构型(profile construction):在⼟壤剖⾯之中⼟层的数⽬、排列组合形式和厚度。

(也称为⼟壤剖⾯构造)4.单个⼟体(pedon):⼟壤剖⾯的⽴体化构成了单个⼟体。

5.聚合⼟体(poly pedon):指在空间上相邻、物质组成和性状上相近的多个单个⼟体便组成聚合⼟体。

(相当于⼟壤分类中最基本的分类单元-⼟系)6.⼟壤圈(pedosphere):指覆盖于地球陆地表⾯和浅⽔域底部的⼟壤所构成的⼀种联系体或覆盖层。

7.⼟壤肥⼒(soil fertility):指⼟壤为植物⽣长发育供应、协调营养因素和环境条件的能⼒。

8.⼟壤⾃净能⼒(soil purification):指⼟壤对进⼊⼟壤中的污染物通过复杂多样的物理过程、化学及⽣物化学过程,使其浓度降低、毒性减轻或者消失的性能。

9.⼟壤地理学:指以⼟壤及其与地理环境系统的关系作为研究对象,它是研究⼟壤的发⽣发育、⼟壤分类及时空分异规律。

⼆、⼟壤地理学的研究内容▲▲⑴关于⼟壤发⽣发育、诊断特性与系统分类的研究。

⑵关于⼟被结构和⼟壤-地形数字化数据库的研究。

⑶关于⼟壤调查、制图和⼟壤资源评价的研究。

⑷关于地理环境、⼈类活动与⼟壤圈相互作⽤的研究。

⑸关于⼟壤资源保护及被污染⼟壤修复技术的研究。

三、⼟壤地理学研究⽅法(了解)⑴⼟壤野外调查与定位观测研究法⑵实验室化验分析与实验模拟研究法⑶遥感技术在⼟壤调查中的运⽤⑷数理统计与SGIS在⼟壤研究中运⽤⑸⼟壤历史发⽣研究法四、⼟壤地理学的发展简史▲▲a)起源:⼟壤地理学是⼟壤科学中发展历史最悠久的⼀个重要基础性分⽀学科,它最早可追溯到⼈类农耕的起始阶段。

地理土壤 知识点总结

地理土壤知识点总结一、土壤的概念和形成1. 土壤的概念土壤是地球表面的一层有机和无机物质混合的固态物质,是植物生长的基本载体,含有水和空气,并支持着生物的多样性。

2. 土壤的形成土壤的形成是一个长期的过程,主要包括物质的物理、化学和生物作用。

其中,母岩的风化、植被和动物的作用、微生物的分解以及水和气候的侵蚀和侵蚀是土壤形成的关键过程。

二、土壤的成分和结构1. 土壤的主要成分土壤的主要成分包括矿物质、有机质、水和空气。

其中,矿物质占据了土壤大部分的重量,主要由矿物颗粒和有机质组成。

2. 土壤的结构土壤的结构由颗粒的大小、形状和排列方式决定。

根据土壤颗粒的大小,土壤可以分为粉砂土、壤土、砂壤土和重壤土。

而根据土壤颗粒的形状,土壤可以分为砂土、干式土和云母土。

三、土壤的类型1. 根据成分和性质划分的土壤类型根据土壤的成分和性质,土壤可以分为沙土、壤土、壤土和淤泥土。

其中,沙土主要由沙粒组成,透水性强;壤土主要由粉砂、黏土和有机质组成,具有较好的保水性;煤土主要由粉砂和有机质组成,非常适合农作物生长;淤泥土主要由淤泥颗粒组成,主要分布在河流和湖泊的沉积物中。

2. 根据地理位置和环境划分的土壤类型根据土壤的地理位置和环境,土壤可以分为森林土、草地土、农田土和河漠土。

其中,森林土主要分布在森林地带,含有丰富的有机质,适合树木和植物的生长;草地土主要分布在草原地区,具有较高的肥力,是畜牧业的适宜土地;农田土主要分布在农业区域,根据土壤的肥力和适合的作物不同,可以分为黑土、红壤、黄壤等不同类型;河漠土主要分布在河流和河岸地带,受水文和泥沙的影响,土壤肥沃度和水分含量有较大差异。

四、土壤的功能和用途1. 土壤的功能土壤的功能主要包括植物生长的基本载体、水分的调节、有机质的储存和分解、微生物的生存和活动,以及人类社会的建设和生活所需的资源。

2. 土壤的用途土壤广泛用于农业、畜牧业、工业和建设业等领域。

在农业中,土壤被用于种植农作物和果树,提供丰富的营养物质和水分;在畜牧业中,土壤被用于草原和饲养场地的建设;在工业中,土壤被用于矿产开采和能源储备;在建设业中,土壤被用于房屋和公共设施的建设。

地理土壤知识点初中总结

地理土壤知识点初中总结学科内容:地理学段:初中关键词:土壤,地理,初中一、土壤的形成1. 土壤是地球陆地表层的疏松物质,由岩石经过风化、物理和化学作用,再加上有机物质和微生物的作用所形成。

2. 土壤的形成过程包括岩石的风化、破碎和分解,有机物质的堆积和微生物的作用。

3. 风化分解:岩石受到自然力的作用,如温度变化、水分、植物生长等,使岩石发生变化。

4. 有机物质的堆积:植物和动物的尸体、粪便等有机物质在土壤中堆积。

5. 微生物的作用:细菌、真菌等微生物在土壤中繁殖,分解有机物质,促进土壤肥力的增强。

6. 土壤的形成受气候、地形、植被和时间的影响。

7. 气候:气候决定了风化和糜烂的速度,寒带气候和热带气候土壤的形成过程不同。

8. 地形:山地、平原、丘陵地形土壤的形成受地形的影响。

9. 植被:不同植被覆盖下土壤的形成也不同,如丛林的土壤和草原的土壤。

10. 时间:土壤的形成需要漫长的时间,土壤的性质与形成时间有关。

二、土壤的类型1. 棕色土:主要分布在热带和亚热带地区,通常属于热带季风气候区。

2. 黄棕土:分布在黄土高原和东北,属于雷州半岛等地区。

3. 黄色土:主要分布在喜马拉雅山脉周围和新疆等地区。

4. 红黄土:分布在江汉平原周围和云南高原的部分地区。

5. 红壤:主要分布在长江下游平原。

6. 山地土:分布在山地丘陵地带。

7. 海岸土:分布在沿海地区。

8. 沼泽土:分布在低洼地区和湿地。

9. 盐渍土:分布在干旱地区和盐碱地。

10. 灰土:分布在华北地区。

三、土壤的结构1. 土壤的颗粒结构,土壤颗粒的大小不同,根据颗粒大小可分为砂土、壤土和粘土。

2. 砂土:颗粒大,排水性好,通气性强,但保水性较差。

3. 壤土:颗粒介于砂土和粘土之间,保水性、通气性和肥力较好。

4. 粘土:颗粒小,保水性好,但通气性差,容易粘黏。

5. 土壤的结构对植物的生长有重要影响,适合的土壤类型能够提供植物生长所需的水分和养分。

四、土壤的肥力1. 土壤的肥力主要由有机质含量、养分含量、土壤酸碱度和微生物数量等因素决定。

土壤地理知识点

地质大循环:就是指地面岩石的风化、风化产物的淋溶与搬运、堆积,进而再次成岩作用,这就是地球表面恒定的周而复始的大循环。

生物小循环:就是指生物在其风化产物的基础上进行植物营养元素的富集、保蓄,使部分营养元素暂时脱离地质大循环的轨道。

土壤剖面:就是一个具体土壤的垂直断面,一个完整的土壤剖面应包括土壤形成过程中所产生的发生层次以及母质层次,即 A,B,C层。

土壤景观:即景观中的土壤部分,以土壤为主体,特别就是以土壤剖面及其发生层次为主体,反映该土壤所分布的地貌、植被、水文与生物地球化学的总体自然特征。

土壤的绝对年龄:就是指土壤从母质上开始发育,直到现在所经历的时间。

土壤的相对年龄:就是指土壤的发育程度,一般用土壤剖面的分异程度来确定。

土壤风化淋溶系数:指的就是母质或土壤中各种盐基的氧化物与氧化铝的分子比值。

土壤风化系数:淋溶层氧化钾与氧化钠的分子比与母质层中氧化钾与氧化钠分子比的比值。

单个土体:指土壤这个空间连续体在地球表层分布的最小体积,一般统计的平面面积在1-10m2不等,即在这个范围内,土壤剖面的发生层次就是连续的,均一的。

当然,这就是一种人为的统计划分。

聚合土体(土壤个体):在一定的范围内,一群在统计意义上具有相似性的单个土体。

它就是进行土壤分类的基层单位,如土种或土系等。

潴育化过程:实质上就是土壤干、湿交替所引起的氧化与还原交替的过程。

潮土化过程:在冲积平原上,地下水参与的条件下,发生潴育化过程,再加上人为熟化,称为潮土化过程。

潜育化过程:土壤在长期处于水分饱与、缺氧的条件下,有机物质进行嫌气分解,产生还原性有机物,并使铁、锰等无机氧化物还原成低价态,土壤颜色也随之转变为蓝灰色或青灰色。

这一还原过程即为潜育化过程钙化过程:就是指母质或土壤中碳酸钙(镁)的淋溶作用。

粘化过程:就是指土壤中粘粒的形成与聚积过程。

粘化分为残积粘化与淋淀粘化。

灰化过程:就是冷湿针叶林植被下的一种强酸性淋溶过程,主要表现为铁、铝的螫合淋溶与酸性淋溶。

土壤地理学复习知识点汇总完整版

第一章 土壤的组成与性质

第一节 绪论

一、 土壤的基本概念(掌握)

定义:土壤是地球陆地表面,具有一定肥力、能够生长植物的疏松表层。 位置:地球陆地表面

存环境质量的作用

二、 土壤圈在地球表层系统中的地位、作用和功能(掌握)

(一)土壤圈概念和研究意义 ● 概念:由瑞典学者马特松(S.Matson 1938 年)首先提出。土壤圈是覆盖于地球陆地表面和浅水域底部

的土壤所构成的一种连续体或覆盖层,犹如地球的地模,通过它与其他圈层之间进行物质能量交换和转化。 (二)土壤圈在地球表层系统中的地位

2.土壤污染 ▲ 概念:人类活动产生的有害物质进入土壤后,当其含量超过土壤的容量和自净能力时,引起的土壤理

化性质恶化,农作物产量和质量降低,人畜健康受到危害的现象。 ▲ 污染物类型:①工业三废;②城市污水和垃圾;③化肥和化学农药;④放射性物质。 ▲ 土壤污染的后果:①降低农副产品的品质;②威胁人类的健康与安全;④降低土壤维护和改善人类生

粒级分析也叫机械组成分析或土壤颗粒分析。

2. 划分:砾石、粗砂粒、细砂粒、粉砂粒、黏粒。

4

(二)土壤质地(土壤机械组成)

1.概念:是指不同粒级(组)在土壤中所占的相对比例或重量百分数。

2.分类:根据土壤机械组成的相似与否,把土壤质地划分为 3 大类别,12 个类型(美国制):

土壤质地类型表

类别

类 型(12 个)

三 、土壤有机质 1.概念:是以各种形态和状态存在于土壤中的含碳有机化合物。包括:动植物残体、微生物体、中间分解产 物、腐殖质。其中以腐殖质为主。 据土壤有机质含量,将土壤分为:

地理土壤知识点总结

地理土壤知识点总结土壤是地球表面的一层疏松、多孔性、富含养分的固体物质,是支撑植物根系并供给植物养分生长的重要基础。

在地理学中,土壤扮演着极为重要的角色,对于地球的生态系统和人类的农业生产都起着至关重要的作用。

本文将从土壤的定义、形成、类型、特性、利用和保护等方面对地理土壤知识点进行总结。

一、土壤的定义土壤是地球表面由矿物质、有机物质、水、空气和微生物等组成的,长期受自然力和生物力影响而逐渐形成的一层陆地表层。

土壤是地球上非常重要的资源,是人类生存和发展的基础之一。

与此同时,土壤也是一个复杂的系统,包含了多种物质和作用,在地理学中具有重要的研究价值。

二、土壤的形成土壤的形成是一个长期的过程,主要受到气候、母岩、地形、植被、动植物、微生物等因素的影响。

具体而言,土壤的形成过程可以概括为以下几个阶段:岩石破坏、物质迁移和淋溶、物质聚积和土壤生成。

这些过程相互作用,最终形成了不同类型的土壤。

三、土壤的类型根据其形成过程、成分、性质和利用方式,土壤可以分为多种类型。

常见的土壤类型包括红壤、黄壤、棕土、黑土、沼泽土等。

这些土壤类型在不同地理环境和气候条件下具有不同的特点,对于不同的地理区域和农业生产具有不同的意义和作用。

四、土壤的特性土壤的特性是指土壤的物理、化学和生物学性质。

土壤的物理特性包括土壤颗粒的大小和结构、土壤的孔隙度和贮水性等;土壤的化学特性包括土壤的酸碱度、有机质含量、养分含量等;土壤的生物学特性包括土壤中微生物的丰富程度、土壤动植物的多样性等。

这些特性决定了土壤的适宜性和利用价值。

五、土壤的利用土壤是人类社会的重要资源,土壤的利用对于人类的生存和发展至关重要。

在地理学中,土壤的利用主要包括农业生产、工程建设、环境保护等方面。

在全球范围内,不同地理区域对土壤的利用方式千差万别,需要根据当地的实际情况进行科学合理的规划和利用。

六、土壤的保护由于人类的活动和自然因素的影响,土壤正面临着严重的退化和污染问题。

(完整版)土壤地理学知识点总结

绪论土壤发生学研究土壤形成因素-土壤发生过程-土壤类型及其性质三者之间的关系的学说。

土壤分类学土壤地理学土壤地理学是以土壤及其与地理环境系统的关系为研究对象,它是研究土壤的发生发育、土壤分类及时空分异规律,进而为调控、改造和利用土壤资源提供科学依据的学科第一章土壤形成因素分析1、成土因素学说的发展:道库恰耶夫、土壤发生学派土壤是历史自然体西比尔采夫三个土纲1)显域土纲(Zonal soil)地带性土壤2)隐域土纲(Introzonal soil)隐地带性土壤3)泛域土纲(Azonal soil)泛地带性土壤2、气候因素是怎样影响土壤的形成发育的?1、气候影响有机质积累和分解过度湿润和长期冰冻有利于有机质的积累干旱和高温有利于有机质的矿化2、气候影响岩石矿物风化强度温度增加10℃,化学反应速度平均增长2—3倍热带风化强度比寒带高10倍,比温带约高3倍—热带地区岩石风化和土壤形成速度,风化壳和土壤厚度>温带和寒带地区3、气候影响粘土矿物的形成不同气候带的土壤中,具有不同次生粘土矿物:干冷地区的土壤—水云母温暖湿润或半湿润气候条件下—蒙脱石和蛭石湿热地区—高岭石类高度湿热地区—铁、铝氧化物岩石的原始矿物的风化演化系列,即从脱钾、脱盐基和脱硅三个阶段性系列,形成伊利石(脱K)、蒙脱石(缓慢脱盐)、高岭石(迅速脱盐)和三水铝石(脱硅)等,这些阶段性与其风化的环境条件——即气候条件有关。

4、物质迁移随水分和热量的增加而增加从风化和成土过程产物的迁移规律看:在湿润地区(如灰化土地区),土壤中游离的盐基遭到强烈的淋洗;在半干旱气候条件下(如黑钙土地区),土壤中易溶性盐分受到淋洗,而碳酸盐则在土体中相对聚积;在干旱地区(如棕钙土地区),易溶盐分仅在土壤上层遭到淋洗。

5、气候影响土壤分布规律温度:寒温带——灰化土温带——暗棕壤暖温带——棕壤亚热带和热带——红壤、砖红壤等干湿程度:温带湿润气候区——淋溶土温带半湿润半干旱区——弱淋溶土,钙积土温带干旱区——荒漠土3、岩石的原始矿物的风化演化系列:脱K、脱盐基等各形成什么矿物?岩石的原始矿物的风化演化系列,即从脱钾、脱盐基和脱硅三个阶段性系列,形成伊利石(脱K)、蒙脱石(缓慢脱盐)、高岭石(迅速脱盐)和三水铝石(脱硅)等,这些阶段性与其风化的环境条件——即气候条件有关。

土壤地理学

名词解释1.土壤地理学:土壤是地球陆地表面具有肥力能够生长植物的疏松层。

2. 土壤肥力:是指土壤为植物生长发育供应、协调营养因素(水分和养分)和条件环境(温度和空气)的能力3. 土壤自净能力:是指土壤对进入土壤中的污染物通过复杂多样的物理过程、化学过程和生物化学过程,使其浓度降低、毒性减轻或者消失的性能。

包括,物理自净、化学自净、生物自净。

4. 原生矿物:土壤原生矿物直接来源于母岩,特别是岩浆岩,它只受不同程度的物理风化作用,而其化学成分和结晶构造并未改变。

5. 土壤矿物的风化过程:物理风化,化学风化,生物风化6. 水解作用过程包括:脱盐基作用,脱盐硅作用,富铝化作用7. 矿物分解的阶段性:碎屑阶段,钙淀积阶段,硅铝分化阶段,富铝化阶段.8. 土壤的次生矿物:原生矿物在风化和成土过程中新形成的矿物,其化学组成和构造都经过改变不同于原来的原生矿物称为土壤次生矿物。

9. 土壤有机质:是土壤中的各种含碳有机化合物,其中包括动植物残体,微生物体和这些生物残体的不同分解阶段的产物。

10. 土壤腐殖质:是土壤微生物利用植物残体及其分解产物重新合成的一类黑褐色有机高分子化合物。

11.田间持水量:土壤中毛管悬着水的最大含量称为田间持水量。

12.土壤有效水:能被植物吸收利用的土壤水称为土壤有效水。

13.凋萎系数:当植物发生永久凋萎时土壤含水量称为凋萎系数。

14.土壤有效水的范围:一般把田间持水量视为土壤有效水的上限。

15.土壤孔隙度:是指单位原状容积土壤中孔隙所占容积的百分数。

16.土壤比重:是指单位体积土壤颗粒风干质量与同体积水的质量比。

17.土壤盐基饱和度:在土壤全部交换性阳离子总量盐基离子所占的百分数。

18.土壤活性酸度:是指土壤溶液中所含氢离子引起的酸度。

19.土壤潜在酸度:是指由土壤胶体或吸收的交换氢离子和铝离子所引起的酸度。

20.土壤对酸碱的缓冲性能:土壤对酸碱的缓冲性能是指土壤所具有的抵抗在外界化学因子作用下酸碱反应剧烈变化的性能,即当减少或增加土壤溶液中氢离子的浓度时,其pH值并不随之相应地上升或降低。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

绪论土壤发生学研究土壤形成因素-土壤发生过程-土壤类型及其性质三者之间的关系的学说。

土壤分类学土壤地理学土壤地理学是以土壤及其与地理环境系统的关系为研究对象,它是研究土壤的发生发育、土壤分类及时空分异规律,进而为调控、改造和利用土壤资源提供科学依据的学科第一章土壤形成因素分析1、成土因素学说的发展:道库恰耶夫、土壤发生学派土壤是历史自然体西比尔采夫三个土纲1)显域土纲(Zonal soil)地带性土壤2)隐域土纲(Introzonal soil)隐地带性土壤3)泛域土纲(Azonal soil)泛地带性土壤2、气候因素是怎样影响土壤的形成发育的?1、气候影响有机质积累和分解过度湿润和长期冰冻有利于有机质的积累干旱和高温有利于有机质的矿化2、气候影响岩石矿物风化强度温度增加10℃,化学反应速度平均增长2—3倍热带风化强度比寒带高10倍,比温带约高 3 倍—热带地区岩石风化和土壤形成速度,风化壳和土壤厚度>温带和寒带地区3、气候影响粘土矿物的形成不同气候带的土壤中,具有不同次生粘土矿物:干冷地区的土壤—水云母温暖湿润或半湿润气候条件下—蒙脱石和蛭石湿热地区—高岭石类高度湿热地区—铁、铝氧化物岩石的原始矿物的风化演化系列,即从脱钾、脱盐基和脱硅三个阶段性系列,形成伊利石(脱K)、蒙脱石(缓慢脱盐)、高岭石(迅速脱盐)和三水铝石(脱硅)等,这些阶段性与其风化的环境条件——即气候条件有关。

4、物质迁移随水分和热量的增加而增加从风化和成土过程产物的迁移规律看:在湿润地区(如灰化土地区),土壤中游离的盐基遭到强烈的淋洗;在半干旱气候条件下(如黑钙土地区),土壤中易溶性盐分受到淋洗,而碳酸盐则在土体中相对聚积;在干旱地区(如棕钙土地区),易溶盐分仅在土壤上层遭到淋洗。

5、气候影响土壤分布规律温度:寒温带——灰化土温带——暗棕壤暖温带——棕壤亚热带和热带——红壤、砖红壤等干湿程度:温带湿润气候区——淋溶土温带半湿润半干旱区——弱淋溶土,钙积土温带干旱区——荒漠土3、岩石的原始矿物的风化演化系列:脱K、脱盐基等各形成什么矿物?岩石的原始矿物的风化演化系列,即从脱钾、脱盐基和脱硅三个阶段性系列,形成伊利石(脱K)、蒙脱石(缓慢脱盐)、高岭石(迅速脱盐)和三水铝石(脱硅)等,这些阶段性与其风化的环境条件——即气候条件有关。

4、生物成土因素是如何影响土壤形成发育的?生物因素是土壤发生发展中最主要、最活跃的成土因素。

植物、动物和微生物从土壤质地特征具有肥力这个认识出发,由于生物的作用,才把大量太阳能引进了成土过程的轨道,才有可能使分散在岩石圈、水圈和大气圈的营养元素向土壤聚积,从而创造出仅为土壤所固有的肥力的特征,并推动了土壤的发育和演变。

从这种意义上说生物因素在成土过程中起着主导的作用。

生物因素包括植物、动物和微生物,它们在土壤形成过程中所起的作用是不一样的。

(1)、地质大循环与生物小循环(2)绿色植物在土壤形成中的作用:绿色植物是土壤有机质的初始生产者。

它的作用首先表现在把分散在母质、水圈和大气中的营养元素选择性地吸收起来,利用太阳辐射能,进行光合作用,制造成有机质,把太阳能转变成化学能,再以有机残体的形式,聚积在母质表层。

然后,主要经过微生物的分解、合成作用,或进一步的转化,使母质表层的营养物质和能量逐渐地丰富起来,改造了母质,产生了完整的肥力特征,形成和推动了土壤的发展。

*.有限养分无限使用*.补充淋失损失,养分富集*.选择吸收使养分组成质量提高*.固氮(3)动物在成土过程中的作用:土壤动物,如蚯蚓、啮齿类动物、昆虫等的生命活动,对土壤形成也有着重要的作用。

森林下的枯枝落叶层、繁茂的草原被复层,是土壤动物、昆虫的大千世界,生活在土壤中的动物,通过其生命活动、机械扰动,参加了土壤与动物之间,以及土壤中的物质和能量的交换、转化过程,相当深刻地影响土壤的形成与发育。

*养分转化*挖掘混和土壤组成性质变化*动物遗体增加土壤有机质(4)微生物在土壤形成中的作用:微生物是分解者、还原者。

土壤中微生物种类繁多,数量极大,对土壤的形成,肥力的演变起着重大的作用。

微生物一方面将有机质完全分解;另一方面合成土壤腐殖质,其后又进行分解。

这样构成了土壤中营养元素循环,并导致腐殖质的形成和土壤腐殖质曾中能量及有机元素的积累。

*分解*合成*固氮*转化硅、铁、磷、钾细菌5、母质的概念及类型?形成土壤的岩石风化物经外力搬运堆形成的残积物、坡积物、洪积物、冲积物、湖积物、海积物、冰水沉积物、风积物等残积类型运积类型6、地形因素影响土壤形成的主要作用表现在哪些方面?1)、一方面是使物质在地表进行在分配;2)、另一方面是使土壤及母质在接受光、热条件方面发生差异,以及接受降水或潜水在土体的重新分配方面的差异7、土壤的相对年龄及绝对年龄?土壤发生发育时间的长短,成为土壤的年龄。

绝对年龄:指该土壤在当地新鲜风化层或新母质上开始发育时算起迄今所经历的时间。

相对年龄:指土壤的发育程度,一般用剖面分异程度加以确定,无具体年份。

8、人类因素从哪几个方面来影响土壤的形成发育?*加速演化自然土壤--耕作土壤*改变方向荒漠土壤--绿洲土壤*改变肥力褐土---(土娄)土*消除障碍层粘盘层流沙层铁盘层白土层9、基本成土过程及形成土壤发生层的成土过程?10、地质大循环和生物小循环的概念。

地质大循环:是指地面岩石的风化、风化产物的淋溶与搬运、堆积,进而再次成岩作用,这是地球表面恒定的周而复始的大循环。

地质小循环:是指生物在其风化产物的基础上进行植物营养元素的富集、保蓄,使部分营养元素暂时脱离地质大循环的轨道。

11、表征地质风化度和土壤淋溶程度的几个指标:土壤风化淋溶系数、土壤淋溶系数、土壤风化系数、硅铝率及硅铁铝率、铁的游离度。

书P35 土壤风化淋溶系数(ba值):土壤淋溶系数:土壤风化系数:硅铝率及硅铁铝率:铁的游离度:13、土壤剖面、土壤发生层、土体构型等的含义。

土壤剖面:是一个具体土壤的垂直断面,一个完整的土壤剖面应包括土壤形成过程中所产生的发生层次以及母质层次,即A,B,C 层。

第二章土壤分类1、土壤分类单元:就是在所选择的作为区分标准的土壤性质上相似的一组土壤个体,并且依据这些性质以区别其它土壤个体。

2、中国现行土壤分类体系中的分类等级,各高级分类单元及低级分类单元的划分依据是什么?命名方法是什么?地理发生学土壤分类体系核心:每一个土壤类型都是在各成土因素的综合作用下,由特定的基本成土过程所产生,且具有一定的土壤剖面形态和理化性状特征的土壤。

我国现行的土壤分类系统采用连续命名与分段命名相结合的方法。

3、美国土壤系统分类的分类原则与命名方法。

美国《土壤系统分类》的土壤分类单元的命名采用拉丁文及希腊文词根拼缀法,试图国际化。

实际上这是一种连续命名法,即以土纲名称为词根,累加形容词或副词,分别依次构成亚纲、土类、亚类、土族的名称。

土系的名称仍然用首先发现它的地方命名。

4、诊断层、诊断特征、制图单元、图斑、图斑:是制图单元在图上所表示的有区界的空间范围,每个图斑都有一定的几何形状和面积。

5、国际土壤分类的发展趋势。

6、中国土壤系统分类的特点?诊断现象?第三章中国土壤形成的地理基础1、我国气候带的划分:根据热量及湿度各分为哪些气候区?2、我国主要成土母质(风化壳)的类型?3、土壤分布的水平地带性、垂直地带性、纬度地带性、经度地带性、隐地带性土壤?我国主要的纬度地带性及经度地带性土壤都有哪些?1)水平地带性: 土壤分布的水平地带性是指土壤分布与热量的纬度地带性和湿度的经度地带性的关系,但是大的构造地理——如大的山脉、高原等可以明显地影响这一格局。

2)垂直地带性: 岩石风化,自然植被,农业利用等也发生类似于自南向北的地理变异,称之为垂直地带性3)隐地带性土壤: 由于土壤侵蚀、成土母质、地下水等区域成土因素的影响,还有一些土壤与地带性土壤不一样,称为隐地带性土壤。

如紫色土、石灰岩土、草甸土、潮土等。

4)纬度地带性:因为自赤道向两极,地球接受太阳的辐射量呈有规律的递减,所有的岩石风化、植被景观也都呈现出有规律的变化,土壤也相应发生这种纬度性的变化。

5)经度地带性:湿度带基本平行于经度,而土壤亦随之发生规律的分布,称之为土壤分布的经度地带性。

⚫我国湿润区土壤的纬度地带性分布规律:气候带植被带风化壳土壤带寒温带针叶林不饱和硅铝风化壳灰化土.漂灰土中温带针阔混交林不饱和硅铝风化壳暗棕壤暖温带落叶阔叶林不饱和硅铝风化壳棕壤弱富铝硅铝风化壳黄棕壤北亚热带常绿.落叶阔叶混交林中亚热带常绿阔叶林富铝风化壳红壤.黄壤南亚热带富铝风化壳赤红壤常绿阔叶林.季雨林热带雨林.季雨林富铝风化壳砖红壤⚫经度地带性土壤都有:温带地区的经度地带性由东往西为:黑土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰漠土暖温带地区的经度地带性由东往西为:棕壤、褐土、黑垆土、灰钙土、棕漠土第四章棕色针叶林土、暗棕壤和白浆土1、棕色针叶林土、暗棕壤及白浆土的概念。

1)棕色针叶林土,寒温带湿润针叶林下的淋溶土,表层有一定厚度的酸性粗腐殖质,但冬季严寒而漫长,冻层(包括季风性和永久性的)存在时间长(一般可达半年以上),影响土体淋溶,因而酸性络合淋溶的灰化过程不明显,这有别于欧亚同纬度的海洋性气候地区的灰化土带。

2)暗棕壤,温带针叶林下的淋溶土,低温时间长,仅有利于有机质积累,粘化现象不明显,因而也有别于一般的棕壤。

3)白浆土,形成于一定地形和母质条件下的潴育淋溶的土壤,具有特有的漂白层,大面积分布于温带湿润地区。

2、为什么棕色针叶林土没有发生典型的灰化过程,而仅发生了隐灰化过程?3、白浆土的E 层与灰化土的E层有什么不同?A. 灰化土的E 为灰白色富硅的灰化淋溶层,更为重要是具有暗棕色Fe、Al的腐殖质结合的灰化淀积层。

B. 白浆层E 层:,厚度一般在20cm左右,灰白色(10YR7/1),湿时浅黄色(5Y6/3),雨后常会流出白浆。

以粉沙为主,质地中至重壤,结构呈水平层理的片状,湿润状态下结构不明显。

有较多的白色SiO2 粉末,紧实。

植物根系少,有机质含量很低,常常低于10g/kg。

该层有大小不等的铁锰结核或锈斑(潜育白浆土)。

4、白浆土的低产原因何在?如何改良?原因:(1)耕层构造不良,白浆土A h层肥力状况较好,但A h层很薄,其下面是养分贫瘠、水分物理性质不良的白浆层,是托水、隔水、阻碍作物生长的障碍层次;再往下便是粘紧不透水的淀积层,根系难以向下伸展,但淀积层养分比较富集。

这样的耕层构造,使土体贮水量小,易造成表涝、表旱。

绝大部分根系分布在很薄的表层内,营养容积小,作物生长后期供肥不足。

所以,白浆土种植作物,一般植株矮小,产量不高不稳。

(2)养分总贮量不高,分布不均。

白浆土有机质和全量氮、磷、钾等养分主要之中分布在A h 层,含量较高,但养分有效性较低,尤其有效磷更缺;E 层养分迅速下降,表现特别贫瘠,B t层好转。