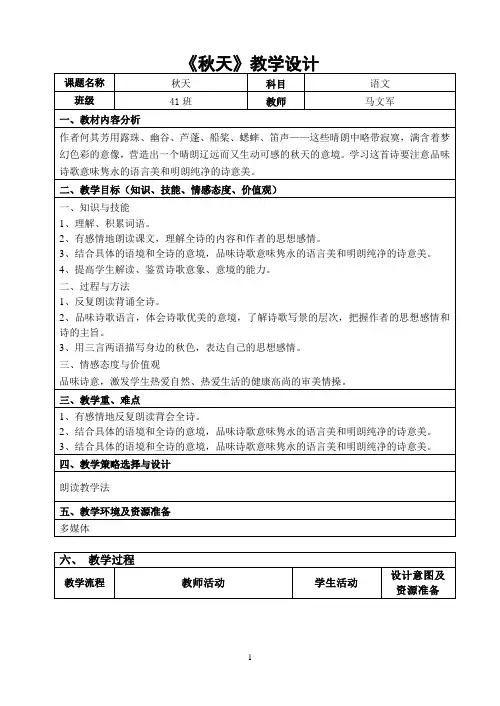

14《秋天》教学设计

《秋天》教案15篇

《秋天》教案《秋天》教案15篇作为一名老师,编写教案是必不可少的,教案是教材及大纲与课堂教学的纽带和桥梁。

我们该怎么去写教案呢?下面是小编为大家整理的《秋天》教案,希望能够帮助到大家。

《秋天》教案1一、教学目的:1、能有感情地朗读进而背诵全诗。

2、品味诗意,激发学生热爱生活、热爱自然的愿望和热情。

3、能以“秋天”为题,学写一首小诗。

二、教学重点:(教学目的1)三、教学难点:(教学目的2)四、教学设想:以多媒体画面切入,充分调动学生的朗读积极性;充分发挥学生的能动性,激发他们自己感悟诗意。

五、教学时间:一课时六、教学过程:(一)引秋:导入新课,激发兴趣(由秋天的景色或秋天的诗引入)。

(二)诵秋:1、请一个学生朗读全诗,其他同学听字音是否准确;2、生评;3、师读生听(听节奏、听感情)(出示多媒体配乐画面);4、生评,师随机点拨;5、全班饱含感情地齐读;6、向同桌大声朗读自己喜欢的诗句;7、向全班同学朗读自己所知道的描写秋景的诗文。

(三)品秋:1、以4人为一组,探究全诗。

可以研究老师揭示的问题,也可互问互答(出示问题);2、汇报探究结果;3、仔细聆听诗人的深情絮语,看看在自己的头脑中形成了哪些画面(由学生朗读);4、请同学们说出自己头脑中浮现的画面。

(四)写秋:1、请同学们根据自己对秋天的认识,也以“秋天”为题写一首诗,或者画一幅画(出示音乐);2、请同学们读出自己的诗或展示自己的画;3、请同学们伴着音乐一起歌唱秋天(出示配乐画面、生齐背诵)。

《秋天》教案2教材解读《北大荒的秋天》是苏教版国标本小学语文教科书三年级(上册)第二单元一篇文质兼美的文章。

作者以饱满的感情和浓郁的色彩,为我们描绘了北大荒令人心醉的美景,展示了北大荒的劳动者辛勤耕耘的成果,勾勒了一幅独具魅力的北大荒的秋景图。

引导学生在品味文章语言的过程中感受北大荒秋天的景色之美、物产之丰,是本文教学的重点,也是教学之难点。

设计理念1、探究式阅读教学理念。

《秋天》教学设计

《秋天》教学设计[教学目标]1.理解、积累词语:栖息、寥廓、枯涸、清冽、梦寐。

2.能够正确、流利、有感情地朗读、背诵《秋天》。

3.品味本诗意境,赏析本诗美句,理解文中描绘的几幅画面。

4.能以“秋天”为题,学写一首小诗。

[设计思路]一、诗情导入。

秋天,是一个富于诗意的季节。

多少诗人因秋的到来而获得了灵感。

在文人墨客的笔下,秋天呈现出各种各样的姿态:“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧宵”是豪迈的秋;“秋风秋雨愁煞人”是忧伤的秋;“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。

”是寂廖的秋。

秋天还有绚丽的色彩、丰收的喜悦,今天就让我们走进何其芳的秋天,去感受一个别样的秋。

(板书课题)作者简介:何其芳(1912——1977),原名何永芳,现代散文家、诗人、文艺评论家。

代表诗集《预言》《夜歌和白天的歌》, 散文集《画梦录》。

本文选自何其芳早年创作的诗集《预言》(1931-1933),作者写这首诗时才是20岁左右的大学生。

他将视野投向乡野,投向普通人的活动场景,表现其明朗纯净的诗意诗风。

二、初读:读准字音、把握节奏1、读准字音(学生齐读,每个词读2遍)(1) 丁丁..()(2)肥硕.( )(3)栖.息( )(4)寥.廓( ):(5)枯涸.( ):(6)清冽.( ):(7)梦寐.( ):2、把握节奏。

(教师配乐范读,学生读,评)震落了/ 清晨/满披着的 / 露珠,伐木声 / 丁丁地 / 飘出幽谷。

放下 /饱食过稻香的 / 镰刀,用背篓/ 来装 / 竹篱间/肥硕的 /瓜果。

秋天 / 栖息在 / 农家里。

向/江面的冷雾 / 撒下 / 圆圆的网,收起 / 青鳊鱼似的 / 乌桕叶的影子。

芦篷上 / 满载着 / 白霜,轻轻/摇着 / 归泊的 /小桨。

秋天 / 游戏在 / 渔船上。

草野 / 在蟋蟀声中 / 更寥廓了。

溪水 / 因枯涸见石 / 更清冽了。

牛背上的笛声 / 何处去了,那满流着 / 夏夜的/香与热的 / 笛孔?秋天 / 梦寐在 / 牧羊女的眼里三、再读:(自由朗读),整体感知1、文章描绘了一幅什么样的图景?(地点,季节)2、从诗中哪些地方可以看出来?因为露珠、冷雾、白霜表明了秋天的天气特征;稻香、镰刀则体现农家特色;还有秋虫低鸣,蟋蟀声使田野更寥廓,溪水枯涸、更清冽,也暗示这是秋天。

《秋天》教学设计(15篇)

《秋天》教学设计(15篇)《秋天》教学设计1教材分析:《秋天》是本册第四单元的一篇讲读课文。

这是一篇写景的文章,本文抓住时间特点,选取初秋季节典型景物的变化,描绘出一幅天高云淡、大雁南飞的秋景图,展现出作者对秋天的喜爱、赞美之情及迎接秋季的喜悦之情。

学情分析:秋季景色众多,但作者所选的景色都很有代表性,学生们对“天气”“树叶”“天空”“大雁这些常见的景物有一定的了解,他们也能感知它们的变化,这样便于学生理解课文内容,突破难点,培养学生热爱秋天,热爱大自然的情怀。

教学目标:图文结合理解课文内容,激发学生热爱大自然的感情。

复习生字和词语。

会写“了”“人”两个生字和横撇一个笔画。

教学重点:1.图文结合理解课文内容,激发学生热爱大自然的感情。

2. 会写“了”“人”两个生字和横撇一个笔画。

教学准备:多媒体课件教学过程:一、复习生字和词语1 .出示生字秋气树叶片飞会个(1)从字的结构、组词、音节等角度交流识字方法。

(2)复习木字旁、口字旁和人字头。

2.出示词语秋天天气来了树叶一个叶子一片片南飞一会儿(1)学生自己读词。

(2)开火车读词,小老师领读。

二、观看《秋天来了》视频你看到了什么?你觉得秋天是个怎样的季节?小结:是呀!秋天真是一个美丽的季节呀!今天我们学习的《秋天》这篇课文里,作者也描写了很多秋天的景物呢!三、整体感知课文自由出声朗读课文,一定要把字音读准哦!指名读课文,学生评议。

说说课文写了秋天的什么?板书:天气树叶天空大雁四、朗读课文,随文识字(一)学习第一自然段1.天气凉了(1)学习生字"气” 一>汽“气”与气体有关系“汽” 与水有关系。

(2)当堂练习:把汉字送回家气汽天( ) ( )水空( ) ( )油(3)指导读句子,“凉”字读重音,板书“凉了”。

2. 树叶黄了(1)课件出示树叶,观察树叶的'形状。

(2)课件播放树叶由绿到黄的变化过程。

小结:哦,原来秋天到了,树叶也悄悄地发生了变化,由绿色变成了黄色。

《秋天》教学设计(优秀5篇)

《秋天》教学设计(优秀5篇)《秋天》教案篇一【教学目标】:1、查阅秋天的相关作品,体会作者的思想感情,畅谈自己对作品的感受。

2、细致观察秋天的特点,用心体验秋景唤起的思绪,情景交融的进行习作。

【教学重点】:读秋感秋【教学难点】:写秋画秋【教学方法】:综合实践法【教学过程】:引言:“世界上没有两片相同的树叶”,年年岁岁有秋季,岁岁年年秋不同。

就算是同一个地方的同一个秋天,在不同的人眼里,也会感觉景致迥异——王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。

”下面让我们一同走进秋天,去寻找属于我们的那一季“秋天”!一、读秋1.小组头脑风暴:看看哪组说出的咏秋诗句多。

2.将头脑风暴中说出的诗句归类,看看哪些诗句包含的作者的。

感情是积极的,哪些是消极的。

3.总结归纳:情调积极的诗句通常写到秋天的哪些景致?情调消极的诗句通常又写秋天的哪些景致?4.小组交流:说说你读过的关于“秋”的散文名篇,其中哪一篇写得最好,是怎么写的。

二、感秋由老师统一组织或某个休息日由家长陪伴,走向大自然,去感知“秋”,寻找属于自已的秋天。

要留心观察这个季节与春、夏、冬三季有什么不同,注意观察山、水、天空、树木、鸟兽、空气、人的着装等等,将自己所认为的这个季节最大的特点或自己最大的感受记录下来。

三、写秋1.按一定的顺序将自己观察到秋景有选择地写下来。

2.读读自己笔下的秋景,看看这些景物的色调是冷的还是暖的,你对秋的倾向是褒还是贬。

然后想一想,你观察秋景或描写秋景时的心境怎样,这种心境对你描写的秋景有无影响。

3.修改你的文章,试着让它表达一种情感,或体现自己的一种感慨、表达自己的一种认识。

四、画秋1.欣赏课本前的《山行》图及其它关于“秋”的图画。

2.选取恰当的景致,选择恰当的色调,将自己心中的“秋”描绘出来。

【板书设计】:“表达·交流”综合实践——寻找自己的秋天一、读秋二、感秋三、写秋四、画秋【教后反思】《秋天》教学设计篇二一、课题:秋天二、教学目的:1.能有感情地朗读进而背诵全诗;2.品味诗意,激发学生热爱生活、热爱自然的愿望和热情;3.能以“秋天”为题,学写一首小诗。

七上第十四课《秋天》教学设计

“收起青鳊鱼似的乌桕叶的影子”

比喻青鳊鱼像乌桕叶;另一层意思,江岸上乌桕树,树叶婆娑,倒映在江面,就好像网起的是乌桕叶的影子。用倒装句体现渔民悠闲的心情。

3、教师提问诗中刻画了几幅图画?

四、教学策略选择与设计

朗读教学法

五、教学环境及资源准备

多媒体

六、教学过程

教学流程

教师活动

学生活动

设计意图及资源准备

情境导入

教师:著名诗人秋瑾在诗中说“秋风秋雨愁煞人”。

刘禹锡《秋词》“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”

宋玉也在《九辩》中言“悲哉!秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”

在文人墨客的笔下,秋天是忧伤的、哀惋的,让人顿生惆怅……但是秋天也有绚丽的色彩、丰收的喜悦。今天就让我们走进秋天,感受一个别样的秋天。(板书课题)

感受古人写秋的意蕴和文采,积累相关的句子。

引入新课

感受秋天。

自主学习

教师要求:

标注生字词

学生自主完成:

标注读音

勾画注释并记忆

排除字词障碍

朗读感知

教师范读后指导学生朗读

农家丰收图

霜晨归渔图

少女思恋图

4、想像每幅画面中人物的身份、活动、心情,用优美的语言描绘你喜欢的一幅图画,并说说为什么喜欢这幅图。

朗读之后,学生读提示,思考:

学生四人小组讨论明确三个问题:

(1)找出优美的语句。

(2)学生有感情地朗读这句诗,体会、分析感情、语言的精妙之处。

(3)主要分析加点词的表达作用:

3、用三言两语描写身边的秋色,表达自己的思想感情。

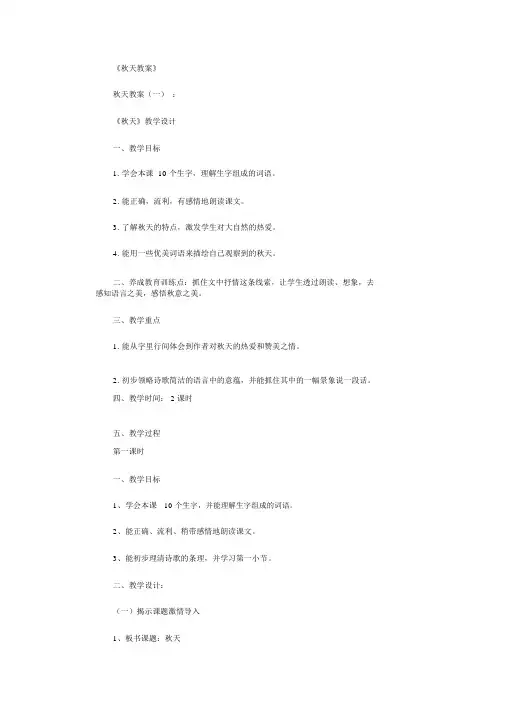

秋天教案(3篇)完整版

《秋天教案》秋天教案(一):《秋天》教学设计一、教学目标1.学会本课 10 个生字,理解生字组成的词语。

2.能正确,流利,有感情地朗读课文。

3.了解秋天的特点,激发学生对大自然的热爱。

4.能用一些优美词语来描绘自己观察到的秋天。

二、养成教育训练点:抓住文中抒情这条线索,让学生透过朗读、想象,去感知语言之美,感悟秋意之美。

三、教学重点1.能从字里行间体会到作者对秋天的热爱和赞美之情。

2.初步领略诗歌简洁的语言中的意蕴,并能抓住其中的一幅景象说一段话。

四、教学时间: 2 课时五、教学过程第一课时一、教学目标1、学会本课10 个生字,并能理解生字组成的词语。

2、能正确、流利、稍带感情地朗读课文。

3、能初步理清诗歌的条理,并学习第一小节。

二、教学设计:(一)揭示课题激情导入1、板书课题:秋天2、看到这两个字,你想到了些什么词语?(秋高气爽秋风红叶秋水长天秋风萧瑟秋虫啾鸣秋实累累秋桂飘香霜叶知秋秋雨绵绵秋风习习枫林尽染落叶萧萧秋山如洗一叶知秋春华秋实秋菊傲霜秋风落叶)3、教师适当讲解上面词语的意思。

4、你眼中的秋天是怎样的呢?你能用几句话来描绘一下吗?当然你也能够选用上面的词语。

5、有一位山东作家,他叫王宜振。

他是中国作家协会的会员。

1975 年开始发表作品。

主要创作儿童诗歌,也写童话和儿童故事的。

出版有儿歌集《摇篮里的歌》,儿童诗集《秋风娃娃》《献给中学生的一束诗》《献给少男少女的诗》。

我们来看看在这位大孩子的眼中,秋天是怎样的。

(二)、整体感知理清脉络1、学生自读圈画(具体要求:①读通、读顺句子,读准字音。

②画出不理解的地方。

③选取一到两个词语,联系上下文说说它的意思。

)2、检查预习:2.检查自读状况①指名学生朗读诗歌。

为诗歌标出小节。

(主要检查读通、读顺、读准确的目标达成度)②你能选取一个词语来说说它的意思吗?注意:老师不是叫你当词典的传声筒,老师要看你是否真懂了。

3、鼓励学生质疑问难(能够包括词语、句子等各种问题)4、老师要提出一个很有挑战性的问题,来看看同学读了这么几遍书后有些什么收获。

《秋天》教案设计 教案教学设计共3篇

《秋天》教案设计教案教学设计共3篇《秋天》教案设计教案教学设计1【引言】秋天是中国的一个美丽的季节,柔和的日照和凉爽的气温,让人们感受到了生命的循环和变迁。

秋天不仅充满了美丽的景色和丰富的文化内涵,还是一个充满挑战的季节。

为了让学生更好地理解秋天的奥妙和精髓,教师需要设计相关的教案和教学计划。

【教学目标】本次课程旨在让学生:1. 理解秋天的内涵和特点,培养对大自然的感知能力;2. 掌握秋天的诗歌、歌曲及气象知识,学会用文字、图像和语言表述秋天的美好;3. 培养学生的思想能力和想象力,激发学生对秋天的热爱和兴趣;4. 提高学生的阅读和写作能力,让他们学会如何更好地表达自己的思想和感受。

【教学内容】第一部分:了解秋天—独立思考1. 展示秋天的图片,引导学生自由发言,谈论秋天的印象,如:“树叶变黄了” “麦田金黄色的麦浪” 等等。

2. 引导学生了解秋天的特点。

让学生自己想,秋天有哪些特点?比如,有些树木叶子会变色,一些动物会迁徙,天气变得凉爽,白天缩短,晚上变长等等。

3. 针对以上特点,让学生组成小组,自行选择一个特点,阅读相关资料并分享。

4. 整理秋天的文化内涵,涵盖气象、诗歌、歌曲等方面。

比如,“白露”,“清明”,“菊花”等等。

第二部分:阅读和写作1. 杨红樱的《秋天》,为学生阅读材料。

2. 学生暂停阅读,集中精力思考秋天,学习秋天的特点、颜色、气味等方面。

3. 要求学生根据自己的故事和记忆,撰写一篇关于秋天的短文,不少于300字。

4. 学生们将自己的文章交给老师,当班会议上进行展示。

【教学计划】第一节课:引入:老师展示秋天的图片并引导学生自由发言。

主体教学:1.老师引导学生思考秋天的特点,自由讨论。

2.学生分组,每组选择一个秋天的特点,进行资料查找和分享,从秋天的天气、植物、动物等方面展开述说。

3.总结秋天的内涵和文化价值,主要涵盖气象、诗歌、歌曲等方面。

作业:要求整合家庭照片,设计一张关于秋天的海报。

二年级上册语文《秋天》教学设计 5篇

二年级上册语文《秋天》教学设计篇10教学目标:1、学会本课10个生字,认读“稻”、“藏”、“催”三个字。

2、自己观察画面,初步理解图意,能从图中找出秋天的特点。

3、能正确、流利地朗读课文,初步了解课文内容。

教学重点:1、学会本课生字新词。

2、自己观察画面,初步了解课文内容。

3、正确、流利地朗读课文。

教学难点:1、指导学生学习难字“熟塘报落岸”。

2、初步理解图意,能从图中找出秋天的特点。

教学过程:一、激情导入,揭示课题。

1、教师让学生观看一段关于秋天的录像片,然后让学生谈一谈自己的感受。

2、今天我们学习一篇跟秋天有关的课文,教师板书课题:秋天,请同学们读一读。

二、学习本课生字和词语。

1、让学生自己读课文,边读边标出生字画出新词。

借助汉语拼音读一读。

2、同桌之间开展相互间的学习:(1)打开课后的'生字表,分别读一读,如果读得不正确,进行纠正,还可以借助工具书查一查,读准字音。

(2)两个人读一读画的新词,相互解答不明白的词意,利用工具书查一查,看看解释。

3、教师检查学生自学情况:(1)教师出示生字卡片,让学生读一读(指名读,开火车读)。

在读生字的过程中,对读得不准确的地方及时纠正。

(2)看投影,读词语。

先让学生自己练习读,再指名读。

蓝天池塘岸边电报运动场熟了当作底下金子往下落(3)结合学生遇到的难字说一说记忆字形的方法,教师板书。

蓝:上面是“草”字头,下面的“监”字第一笔是竖。

注意与“篮”字区分。

塘:左右结构,部首是“土”字旁,右边是“唐”字。

“唐”字的第七笔是竖,要出头。

这是一个左形右声的形声字。

熟:这是左右结构的字,左上是一点一横,左中是口;左下是“子”,第三笔要写成提;右上是“丸”字;下面是四点底。

报:左右结构,右边的笔顺是:横折钩竖横撇捺落:上下结构,上面是“草”字头,下面是“洛”字,这是一个上形下声的形声字。

动手书空。

教师进行板演,易错的地方用彩色笔标出来。

(4)理解词意结合学生提出的问题进行理解,让学生先说一说意思,相互补充,利用工具书查一查。

《秋天》教学设计与反思

《秋天》教学设计与反思教学目标:1.培养学生对秋天的感知,提高学生对秋天的兴趣。

2.培养学生的观察力和描述能力。

3.提高学生的口头表达能力和写作能力。

教学重点:1.秋天的特点和景色的描绘。

2.词语的运用和句子的构造。

教学难点:1.如何让学生用生动的语言描绘秋天的景色。

2.如何引导学生用多样化的语言表达自己对秋天的感受。

教学准备:1.课件、图片或实物展示秋天的景色。

2.音乐《秋天的童话》。

教学过程:一、热身导入(5分钟)教师播放音乐《秋天的童话》,让学生感受秋天的氛围,让学生自由发挥,用动作模仿秋天的景色和动物。

二、呈现教学目标(5分钟)教师出示包含秋天特征的图片,引导学生观察并描述图片上的事物,引出“秋天”的话题,并告诉学生今天我们要学习如何用语言描绘秋天的景色和感受。

三、师生互动(10分钟)选择几个学生上台,让他们描述自己眼中的秋天,包括秋天的颜色、气味、天空、树叶等。

然后教师和学生一起讨论学生们所描述的秋天有什么共同之处,有什么不同之处。

四、词汇讲解(10分钟)出示一些秋天常见的词汇,比如“红叶”、“黄叶”、“金黄”、“落叶”等,教师解释词汇的含义并展示一些图片,帮助学生理解词汇的意义。

五、合作活动(15分钟)将学生分成小组,每个小组选择一种秋天的景色进行描述。

学生可以用词语、句子、短文等形式来描绘。

鼓励学生用多样化的语言表达,可以使用比喻、排比等修辞手法。

六、展示和反馈(15分钟)每个小组派一名代表上台将自己的描述展示给全班,其他学生可以给予表扬和建议。

教师在展示和反馈的过程中及时纠正学生用词不准确的地方,引导学生进行修正。

七、小结(5分钟)教师总结本堂课的教学内容,复习学生们所学到的秋天的词汇和描述技巧。

鼓励学生在日常生活中观察和描绘秋天的景色,培养他们的观察力和表达能力。

八、作业布置(5分钟)布置作业:要求学生写一篇关于秋天的短文,描述秋天的景色和感受。

要求学生运用所学的词汇和描述技巧。

《秋天》教学设计内容 (2)

《秋天》教学设计【知识与技能】1.认识10个生字,会写“了”“子”“人”“大”4个生字,认识3个偏旁,会写1个笔画。

2.能借助拼音正确、流利地朗读课文。

3.通过朗读课文,使学生初步了解秋天的特征,知道秋天是个美丽的季节。

【过程与方法】学会正确、流利地朗读课文和背诵课文。

【情感、态度与价值观】培养学生观察大自然的兴趣,激发学生热爱大自然的情感。

重点认识生字,背诵课文。

难点注意“一”的不同读音,感受大自然的美丽和可爱。

课时安排:2课时第1课时一、激趣导入一年有四个季节,春夏秋冬。

那么现在是什么季节?这节课就让我们到大自然中去欣赏秋天那美丽的景色吧。

(板书课题)指名读课题,齐读课题。

二、初读课文,认读生字1.自由读课文。

看音节,自由读课文,注意读准字音。

2.自由读圈画生字。

把课后我们要认识的、要会写的字画出来,借助拼音读一读。

3.读带拼音词语。

藏在课文里的生字宝宝,相信大家都认识它们了吧?现在它们来到屏幕上了。

快和它们打个招呼吧!(自己练习读一读、指名领读、开火车读) 4.现在拼音宝宝和它们的词语朋友们分手了,请你再读一读。

(指名读,同桌互查)5.摘掉拼音帽子,你还认识它们吗?(指名读)6.下面,让我们把生字送回课文中,自由读一读,看谁能把课文读的更通顺,更流利。

三、理解课文,指导朗读1.老师请三位同学每人读一个自然段,谁来读第一段?第二段?第三段?秋天到了,我们周围发生了很多变化,那么课文里写了哪些变化呢?(板书:天气、树叶、大雁)2.我们一起来看课文的第一自然段:指名读。

(1)能读读这段吗?(2)区分一片,一片片。

(3)你觉得树叶飘落的景象美吗?师:金黄的树叶转着圈儿,从树上一片片地飘落下来,像一只只美丽的黄蝴蝶在空中翩翩起舞,地上铺满了厚厚的叶子,远远望去,真是一个金黄的世界!(4)指导学生边想象边读课文。

(5)比一比谁读得美。

3.学习第二自然段:(1)在这美丽的季节里,有一种动物却要和我们告别了,它是谁呢?谁来读读第二自然段?(板贴图片)(2)秋天,大雁要飞到南方去过冬,大雁是怎么飞的呢?(3)为什么一会儿排成“人”字,一会儿排成“一”字?(4)大雁马上要出发了,你想对大雁说什么呢?(5)“一群大雁往南飞,一会儿排成个‘人’字,一会儿排成个‘一’字。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

14《秋天》教学设计

学习目标:

①流利、有感情地朗读课文,感知课文内容,把握作者的感情。

②体会诗歌优美的意境。

③揣摩、品味本文优美的语言。

④培养学生热爱大自然、热爱生活的感情。

重点难点:

①体会诗歌优美的意境。

②揣摩、品味本文优美的语言。

教学设计:

一、导人新课

著名诗人秋瑾曾在诗中咏叹“秋风秋雨愁煞人”;宋玉也曾在《九辩》中言“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。

” 在文人墨客的笔下,秋天是忧伤的、哀婉的,让人顿生惆怅……(这是中国古代诗人的一种典型的悲秋气节)。

但是秋天也是有绚丽的色彩、丰收的喜悦的。

今天就让我们走进秋天,感受一个别样的秋天。

二、朗读课文

1、师配乐范读课文

[要求]a.朗读时注意语气、语速、语调及重音的把握。

b.学生准确划分诗歌的停顿。

2、生自由朗读课文。

三、合作探究(多媒体课件显示)

【问题组】

a.为什么说这是一幅乡村秋景图?

b.诗中刻画了几幅图画?(给它们命上整齐、漂亮的名字)

c.诗歌抒发了作者怎样的感情?你喜欢这首诗吗?为什么?

朗读之后,学生四人小组讨论明确三个问题。

[明确]a.因为露珠、冷雾、白霜,表明秋天的天气特征;提到农家:稻香、镰刀体现农家特色;有秋虫低鸣:蟋蟀声使田野更辽阔;溪水干涸、

更清冽,暗示这是在秋天。

b.三幅图:农家丰收图、霜晨归渔图、少女思恋图。

c.对秋天的喜爱、赞美的感情。

【研读赏析】

①展示学生绘制的图画或课件。

(学生对照图片展开想像,描绘自己喜欢的画面。

多媒体或投影显示问题组)

a.想像每幅画面中人物的身份、活动、心情,用优美的语言描绘你喜欢的一幅图画,并说说为什么喜欢这幅图。

b.作者是按什么顺序写景的?

c.找出你最喜欢的语句,说说你为什么喜欢,写得好在哪儿?

②学生四人小组讨论明确三个问题。

a 先请几名同学朗读最喜欢的一节诗。

说说为什么喜欢。

然后据图画,展开想像,描绘画面。

b学生描绘画面(参考内容):

♦农家丰收图:清晨朝露未唏的时候,有位农人来到幽谷,丁丁的伐木声震荡山谷;田野里发散出稻香的气息,金黄的波浪此起彼伏,稻田中有个身影在挥镰割稻,晶莹的汗珠湿透衣衫;果林中还有采摘瓜果的人,瓜果飘香,沁人心脾,摘下这些沉甸甸的秋天的礼物,放进背篓,这份喜悦要与亲友一起分享............................

♦霜晨归渔图:清晨的江面还弥漫着冷冷的雾气,能够感受到些许的凉意。

远远地有个渔人摇着船桨向岸边驶来。

依稀可见船篷上挂着层白霜,渔人熟练地撒下鱼网,网上的青鳊鱼就像乌桕叶,闪着银色的光泽。

归航了,江面上传来动人的渔歌,还有阵阵爽朗的笑声…… ♦少女思恋图:原野上一片蟋蟀的呜叫声,溪水清澈见底。

羊儿的咩咩声阵阵传来,秋天的美景让人赏心悦目,牧羊女却失去了往日的活泼。

夏日里的笛声悠远、绵长,怎不见了那吹笛的少年?姑娘的心事谁能猜得透? b.由远及近的顺序。

c.优美语句赏析:

♦先找出优美的语句

♦学生有感情地朗读这句诗,体会、分析感情、语言的精妙之处。

♦主要分析加点词的表达作用:(美句赏析参照)伐木声飘出幽谷一—从听觉的角度,写出了幽谷的深、静。

放下饱食过稻香的镰刀——“饱食”使用了拟人的修辞写出了丰收之景;“稻香”从味觉角度,暗示稻子成熟,展示丰收的图画。

秋天栖息在农家里——“栖息”使用拟人的修辞,概括秋天在农人家里的状况,将虚无的东西具体化,写出了松弛、娴静的氛围。

轻轻摇着归泊的小桨——“轻轻”显示出渔人悠闲与自得的心情。

秋天游戏在渔船上——“游戏”一词虚实相生,渔人是在渔船上游戏,并不在乎打了多少鱼,更是在感受秋天,游戏秋天,写出了那份闲适。

秋天梦寐在牧羊女的眼里——“梦寐”是朦胧的意思,写出了少女的情怀,牧羊女的感情似喜似羞。

♦为什么“收起青鳊鱼似的乌桕叶的影子”这个比喻用得好? 明确:比喻青鳊鱼像乌桕叶;另一层意思,江岸上乌桕树,树叶婆娑,倒映在江面,就好像网起的是乌桕叶的影子。

用倒装句体现渔民悠闲的心情。

③齐读、自背、齐背、比赛背诵。

四、课堂小结:本诗从多种感官角度出发,使用比喻、拟人的修辞,写出夏忙后农闲的景象:农人世外桃源般的生活悠闲、惬意,少了些艰难苦恨,多的是清静、清甜。

这是一个明媚、快乐的秋天,一个乐在其中的秋天。

五、布置作业

①写自己的秋天。

以“秋天”为题写一首诗。

②摘抄以“秋”为内容的诗文,并做点评。

课后记:本课采用了以读带讲兼以学生自学讨论的教学方法。

教学过程中穿插朗读指导,有助于学生充分理解、领会诗歌。

整体感知部分,考虑到启发学生实行创造性思维、情感体验,很好地激发了学生的兴趣。