手足口病中药治疗

手足口病的中药治疗方法

手足口病的中药治疗方法手足口病是一种常见的儿童传染病,其症状包括发热、口腔溃疡和皮疹等。

虽然手足口病通常是自限性的,但有效的治疗方法可以缓解症状并促进康复。

中药作为一种传统治疗方式,被广泛应用于手足口病的治疗中。

本文将介绍几种常用的中药治疗方法,帮助患者更好地应对手足口病。

一、中药治疗方法之清热解毒法1. 石膏:石膏能够清热解毒、泻火通便,常用于手足口病的治疗中。

将石膏研磨成细末,加入适量的水调成糊状,用纱布包裹后敷于患处,每日多次更换。

这样能够有效地缓解口腔溃疡、皮疹等症状。

2. 疏风解表法:此法适用于手足口病的早期,主要目的是祛除外邪。

常用的中药有金银花、连翘、荆芥等,可以单味或配伍使用。

将药材加水煎煮,取汁液温服,能够帮助降温、缓解发热症状。

二、中药治疗方法之清热燥湿法1. 黄连泻火汤:此方具有清热燥湿、解毒消肿的作用。

将黄连、黄柏、黄芩等中药材一同煎煮,取汁液温服。

黄连泻火汤能够有效地改善手足口病患者的食欲不振、口舌生疮等症状。

2. 牛黄上清丸:该制剂由牛黄、黄芩、黄连、栀子等多种中药组成,具有清热解毒、消肿止痛的功效。

将牛黄上清丸研磨成细末,加入适量的蜂蜜调匀后口服,每日3次。

这样使用能够加速患者的康复过程。

三、中药治疗方法之滋阴清热法1. 龟龄集:龟龄集中的龟板具有滋阴清热、补益气血的作用。

将龟龄集研磨成细末后,与蜂蜜调成糊状,每日口服数次,能够帮助调节患者的阴阳平衡,促进身体康复。

2. 麦冬清热汤:此方由麦冬、生地、黄芩等多种中药材组成,可滋阴清热,缓解手足口病引起的咽喉疼痛、口舌生疮等症状。

将中药材煎煮后取汁液温服,每日2-3次。

四、中药治疗方法之祛湿化痰法1. 苦参碱:苦参碱具有抗病毒、抗炎等作用。

将苦参碱研磨成细末,与麦芽糖调成糊状,每日口服数次,能够缓解手足口病引起的咳嗽、痰多等症状。

2. 小儿解表颗粒:该制剂主要由黄芩、石膏、滑石等多种中药组成,具有清热去湿、祛痰平喘的作用。

手足口病的中医中药治疗方案

手足口病的中医中药治疗方案手足口病(HFMD)是一种常见的儿童传染病,其特点是口腔、手部和脚底出现水泡、疱疹和溃疡。

中医中药在治疗手足口病方面具有独特的优势,可以缓解症状、加快康复和预防并发症。

本文将介绍手足口病的中医中药治疗方案。

一、中医诊断中医治疗手足口病首先需要准确的中医诊断。

根据中医理论,手足口病属于“疮疡"范畴,其病因主要是暑湿毒邪侵袭体内,造成气血不畅,导致口疮、手足水泡等症状。

中医医师会通过望、闻、问、切四诊法来判断病情和辨析病机。

二、中医治疗原则1. 支持正气:中医治疗手足口病的基本原则是支持正气,提高机体免疫力。

中医师会针对患儿的体质及病情给出相应的调理方案,例如调节饮食、保持充足的休息、合理安排活动等。

2. 清热解毒:手足口病多与暑湿毒邪有关,中医中药可以发散风热、清热解毒。

常用的中药包括金银花、连翘、板蓝根等。

3. 润燥化痰:手足口病临床上常伴有口舌干燥、痰黏、咳嗽等症状,中医中药可以利湿润燥、化痰止咳。

例如常用的中药有麦冬、薏苡仁、川贝母等。

4. 活血化瘀:手足口病患儿常伴有局部红肿、疱疹溃烂的症状,中医中药可以活血化瘀、消肿止痛。

常用的中药有赤芍、当归、三七等。

5. 调理脾胃:手足口病患儿常出现纳差、食欲不振、腹泻等情况,中医中药可以调理脾胃、改善消化功能。

常用的中药有山楂、白术、苍术等。

三、中医中药治疗方案1. 中药煎剂:根据患儿体质和病情,中医师可以开具适量的中药煎剂。

将中药配方煎煮后,逐渐降温并喂服给患儿。

中药煎剂的剂量和用法需遵循中医师的建议,并严格按照剂量进行配制和使用。

2. 中药外敷:手足口病患儿局部水泡、溃疡可以采用中药外敷的方式。

中医师会选择适合的中药草药,煎煮后药渣敷于患处,起到清热解毒、消肿止痛的作用。

3. 中药浴疗:对于手足口病有皮疹、水泡较多的患儿,可以采用中药浴疗以辅助治疗。

将中药草药煎煮后加入洗浴水中,患儿进行浸泡,可以缓解症状并促进康复。

手足口病的中医治疗

手足口病的中医治疗1.普通病例:肺脾湿热证主症:发热,手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹,口腔黏膜出现散在疱疹,咽红、流涎,神情倦怠,舌淡红或红,苔腻,脉数,指纹红紫。

治法:清热解毒,化湿透邪基本方药:甘露消毒丹加减连翘、金银花、黄芩、青蒿、牛蒡子、藿香、佩兰、通草、生薏米、滑石(包煎)、生甘草、白茅根用法用量:根据患儿的年龄、体重等酌定药物用量。

水煎100—150毫升,分3—4次口服。

加减:(1)便秘加大黄;(2)咽喉肿痛加元参、板蓝根;中成药:蓝芩口服液、小儿豉翘清热颗粒、金莲清热泡腾片、抗病毒口服液等。

2.普通病例:湿热郁蒸证主症:高热,疹色不泽,口腔溃疡,精神萎顿,舌红或绛、少津,苔黄腻,脉细数,指纹紫暗。

治法:清气凉营、解毒化湿基本方药:清瘟败毒饮加减连翘、栀子、黄芩、黄连、生石膏、知母、丹皮、赤芍、生薏米、川萆薢、水牛角用法用量:根据患儿的年龄、体重等酌定药物用量。

日一剂,水煎100—150毫升,分3—4次口服,或结肠滴注。

中成药:紫雪丹或新雪丹等;热毒宁注射液、喜炎平注射液、丹参注射液等。

3.重型病例:毒热动风证主症:高热不退,易惊,呕吐,肌肉瞤动,或见肢体痿软,甚则昏矇,舌暗红或红绛,苔黄腻或黄燥,脉弦细数,指纹紫滞。

治法:解毒清热、熄风定惊基本方药:羚羊钩藤汤加减羚羊角粉(冲服)、钩藤、天麻、生石膏、黄连、生栀子、大黄、菊花、生薏米、全蝎、白僵蚕、生牡蛎用法用量:根据患儿的年龄、体重等酌定药物用量。

日一剂,水煎100—150毫升,分3—4次口服,或结肠滴注。

中成药:安宫牛黄丸、紫雪丹或新雪丹等;热毒宁注射液、痰热清注射液、喜炎平注射液等。

4.危重型病例:心阳式微肺气欲脱证主症:壮热不退,神昏喘促,手足厥冷,面色苍白晦暗,口唇紫绀,可见粉红色或血性泡沫液(痰),舌质紫暗,脉细数或沉迟,或脉微欲绝,指纹紫暗。

治法:回阳救逆基本方药:参附汤加味人参、炮附子、山萸肉用法用量:根据患儿的年龄、体重等酌定药物用量。

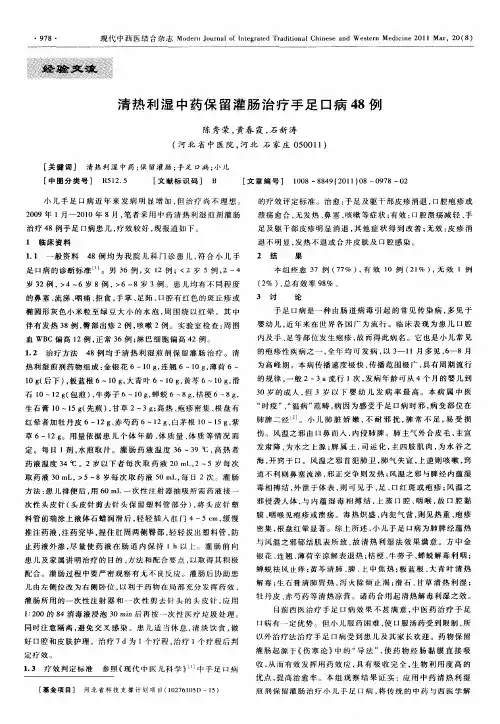

清热利湿中药保留灌肠治疗手足口病48例

足 口病 的 诊断 标 准 … 。男 3 6例 , 1 文 2例 ;< 2岁 5例 , 4 2~ 岁3 2例 , 4~ > 6岁 8例 , >6~ 8岁 3 。患 儿 均 有 不 同 程 度 例 的 鼻塞 、 涕 、 痛 、 食 , 掌 、 跖 、 流 咽 拒 手 足 口腔 有 红 色 的 斑 丘 疹 或 椭 圆形 灰 色 小 米 粒 至 绿 豆 大 小 的 水 泡 , 围 绕 以红 晕 。其 中 周

本 组 痊 愈 3 例 ( 7 ) 有 效 1 例 ( 1 ) 无 效 1 例 7 7% , 0 2% ,

(% )总有效率 9% 。 2 , 8

3 讨 论

手 足 口病 是 一 种 由肠 道 病 毒 引 起 的 常 见 传 染 病 , 见 于 多

婴幼 儿 , 年来 在世 界 各 国广 为 流 行 。 l 表 现 为 患 儿 口腔 近 临床 内及 手 、 等部 位发 生 疱 疹 , 而 得此 病 名 。它 也 是 小儿 常 见 足 故 的疱 疹 性 疾 病 之 一 , 年 均 可 发 病 , 3 l 全 以 一 1月 多 见 ,— 8月 6 为 高峰 期 。本 病 传 播 速 度极 快 , 播 范 围极 广 , 传 具有 周 期 流 行 的规 律 , 般 2~ 流 行 1次 , 病 年 龄 可 从 4个 月 的婴 儿 到 一 3a 发

伴有 发热 3 8例 , 部 出疹 2例 , 嗽 2例 。实 验 室 检 查 : 围 臀 咳 周

血 WB C偏 高 l 2例 , 常 3 正 6例 ; 巴细 胞 偏 高 4 淋 2例 。 12 治疗方法 . 4 8例 均 予 清 热 利 湿 煎 剂 保 留灌 肠 治 疗 。 清

热利 湿 煎 剂 药 物组 成 : 金银 花 6~1 , 翘 6~1 , 0g连 0g 薄荷 6~

手足口病的中医治疗

手足口病的中医治疗手足口病是一种常见的传染病,多见于儿童。

其症状主要包括发热、口腔溃疡、皮疹等,给患者带来不适和痛苦。

除了西医的治疗方法外,中医也提供了一些有效的治疗手足口病的方法。

本文将介绍手足口病的中医治疗方法。

一、中医辨证施治中医经过长期的实践和总结,发现手足口病可以根据不同的症状和体质来进行辨证施治。

根据患者的具体情况,中医师会判断出病情的性质和疾病的发展趋势,然后提供相应的治疗方案。

辨证施治是中医治疗手足口病的核心方法,通过调整人体的阴阳平衡和气血流通来改善病情。

二、中药治疗中药是中医治疗手足口病的重要组成部分,通过草药的化学成分起到调理人体的作用。

常用的中药包括玄参、连翘、金银花等,这些中药具有清热解毒、消炎止痛的功效,可以缓解患者的症状。

此外,中医还会根据患者的具体情况来调配不同的中药方剂,全面治疗手足口病的各个方面。

三、经络疗法中医认为手足口病是由湿毒引起的,通过经络疗法可以帮助清除体内的湿毒,缓解病情。

常用的经络疗法包括针灸、拔罐和艾灸等。

针灸是将细针刺入特定的穴位,以调理经络和气血;拔罐是利用罐子在特定的部位产生负压,用来疏通经络和排出湿毒;艾灸是将艾条燃烧,使烟气渗透经络,起到温通和祛寒的作用。

通过经络疗法,可以提高患者的免疫力,加速康复过程。

四、饮食调理中医强调饮食对于疾病的治疗和康复的重要性,同样适用于手足口病。

中医建议患者在治疗期间要注意饮食调理,多吃清淡易消化的食物,如粥、蔬菜和水果等,避免辛辣刺激性食物的摄入。

此外,中医还会根据患者的体质和症状来推荐一些具有清热、解毒、抗炎作用的食材,如绿豆、苦瓜和莲子等,以辅助治疗。

综上所述,中医治疗手足口病是一种有效的方法,通过辨证施治、中药治疗、经络疗法和饮食调理等综合手段来改善患者的症状和促进康复。

值得一提的是,中医治疗手足口病的效果可能因个体差异而有所不同,患者应根据医生的指导进行治疗,并及时向医生反馈病情,以便进行调整和改进。

手足口病的中医辨证论治

手足口病的中医辨证论治手足口病是一种常见的传染病,主要发生在儿童和幼儿园群体中。

它的症状包括发热、口腔溃疡、手部和足部皮肤疹子等。

中医认为,手足口病是由于外邪入侵而引起的,而且可以通过中医的辨证论治方法来治疗。

本文将就手足口病的中医辨证论治进行探讨。

元气亏虚型元气亏虚型是手足口病的一种常见的中医辨证类型。

病情多在幼儿园群体中发生,并伴有体虚、食欲不振、肢倦乏力等症状。

中医认为这是因为元气不足,机体防御力下降,容易受到外邪侵袭而发病。

针对元气亏虚型的辨证,中医常采取益气健脾的方法来进行治疗。

通过使用补益的中药方剂,如人参、黄芪等,可以提升机体的免疫力和抵抗力,改善患儿的食欲,促进康复。

湿热蕴结型湿热蕴结型是手足口病的另一种常见的中医辨证类型。

这种类型的患者常常伴有高热、口舌生疮、咽痛等症状,舌苔黄腻,并有可能伴有消化不良的情况。

对于湿热蕴结型的辨证,中医常采取清热利湿的方法进行治疗。

使用中药方剂如黄连解毒汤或龙胆泻肝汤等,可以清热解毒,利湿化痰,改善患儿的症状,加快病程的康复。

血热郁火型血热郁火型是手足口病中较为严重的一种中医辨证类型。

在这种类型的患者中,常见的症状包括高热、腹泻、口舌生疮、烦躁易怒等。

舌苔黄腻或绛,脉象数而实。

针对血热郁火型的辨证,中医常采用清热解毒的方法进行治疗。

使用中药方剂如凉血清热汤或凉热清燥汤等,可以清热解毒,降低体内的炎症反应,缓解患儿的症状,促进康复。

总结:手足口病是一种儿童常见的传染病,中医辨证论治方法可以针对不同的病程类型进行治疗。

元气亏虚型可以通过益气健脾的方法来治疗,湿热蕴结型可以采用清热利湿的方法来治疗,而血热郁火型可以采用清热解毒的方法来治疗。

选择合适的中药方剂进行治疗,可以有效改善患儿的症状,加速康复。

在进行中医辨证论治时,建议有专业医生的指导下进行,避免自行使用中药而带来不必要的风险。

此外,患儿还需在治疗的同时注意休息,保持室内空气清新,避免交叉感染,加强日常卫生习惯,以确保康复的效果。

小儿手足口病的中医诊断与中药治疗

1 临床 资料 1 1 风 热 卫表 证 . 本证 多 见 于 疾 病 初 期 。

1 2 1 临床 特征 发 热 较 甚 或 身热 不 扬 , 泄 不 彻 , . . 汗 手心 足

底 及 指 趾 背侧 疹 出较 多 , 疹参 见 , 至 痒痛 渗 液 , 丘 甚 臀部 变 见丘 疱

色丘 疹 。 常伴 流 涕 , 轻咳 等 肺 卫 表 证 , 舌红 、 薄 、 见 浮 数 。 苔 脉 1 1 2 病 因病 机 属风 热 邪 毒 , 袭肺 系 , 于 卫 表 , . . 侵 郁 发于

肌肤 。

12 3 治 法 清 热 解毒 , 湿退 疹 。 .. 除

12 4 主 方 .. 疏风清热, 毒透疹。 解

公英 、 花 地 丁 等 。 紫 1 16 随 症加 减 发热 较 重 , .. 加豆 豉 、 玉泉 散( 石 膏加 甘 草 ) 生 。

12 6 随 症 加 减 热 甚 汗 少加 淡 豆 豉 ; 雪 散 冲 服 ; 痛 .. 另紫 咽

赤烂加僵蚕 , 勃 ; 甚者加川石斛 , 芦根 ; 便秘结加大黄 ; 马 渴 鲜 大 皮 疹淌 滋水 者 , 苦 参 。 加 另外 配 合 锡 类 散 吹 1 3。 12 7 病 案 举 例 周 某 , ,岁 ,0 7 月 1 日初 诊 , 3 .. 男 5 2 0 年6 5 近 d 发 热 不退 , 体温 达 3 ℃左 右 , 出 不 解 , 足部 位 有 丘 疱 疹 瘙 痒 异 9 汗 手 常 , 破 处渗 液 , 抓 口痛 厌 食 , 涎 粘 稠 , 闹 不安 , 溲 黄 少 。 : 流 哭 小 查 体

银 翘 散 加减 。

甘露 消毒 丹 加 减 。

1 1 3 治法 ..

1 1 4 主方 ..

手足口病的中医药治疗方案

手足口病的中医药治疗方案手足口病是一种常见传染病,主要发生在儿童身上。

该疾病主要以皮疹、口腔、手和足部溃疡等为主要症状。

中医药在手足口病的治疗中发挥了重要作用。

本文将介绍一些中医药的治疗方案,帮助患者和家长更好地了解和应对手足口病。

一、中医药治疗手足口病的原则在中医药治疗手足口病时,我们应遵循以下原则:1. 温凉相济:在病情较重或有高热等症状时,可选择温药进行治疗,如桂枝汤等。

而在病情较轻或体温正常时,可选用凉药治疗,如黄连解毒汤等。

温凉相济能够平衡体内的阴阳,帮助恢复机体的平衡。

2. 清热解毒:手足口病主要表现为高热和口腔溃疡等症状,其病因多为病毒感染。

因此,中药治疗应以清热解毒为主要原则,如连翘、金银花等,可以有效抑制病毒的繁殖,加快康复过程。

3. 调理脾胃:手足口病会导致食欲不振、口腔溃疡等症状,影响患者的正常饮食。

中药治疗应考虑调理脾胃,促进食欲,并有助于伤口的修复。

常用的中药有苓甘术汤等,具有健脾和胃、益气补中的作用。

二、中医药常用方剂1. 桂枝汤组成:桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣等。

功效:发汗解表,温通经络,缓解手足口病引起的发热、疼痛等症状。

用法用量:将药材煎煮后,取汤剂,一日三次,每次适量服用。

2. 黄连解毒汤组成:黄连、黄芩、连翘、金银花等。

功效:清热解毒,具有抗病毒的作用,可以有效缓解手足口病引起的发热、口腔溃疡等症状。

用法用量:将药材煎煮后,取汤剂,一日三次,每次适量服用。

3. 苓甘术汤组成:茯苓、白术、甘草等。

功效:健脾和胃,益气补中,有助于恢复患者的食欲和口腔溃疡的修复。

用法用量:将药材煎煮后,取汤剂,一日三次,每次适量服用。

三、中医药治疗的注意事项1. 饮食调理:手足口病期间,应适量摄入易消化的食物,如米粥、面条、蔬菜和水果等。

避免辛辣、刺激性食物,以免加重症状。

2. 保持休息:患者应多休息,减少外出活动,帮助身体更早地恢复。

3. 保持个人卫生:手足口病是一种传染病,通过飞沫传播。

手足口病的中医疗法

手足口病的中医疗法手足口病是一种由肠道病毒引起的、好发于小儿的传染病,近些年来在世界各国广为流行。

临床为口腔内、手、足部等部位发生疱疹,故而得此病名。

它也是小儿常见的疱疹性疾病之一。

全年均可有发病,但3~11月份多见,6~8月份为高峰期。

这种病传播速度极快,传播范围极广,发病年龄可从4个月的婴儿到30岁的成人,但以3岁以下的婴幼儿发病率最高。

这种病具有周期流行的规律,一般2~3年流行一次。

我国近10年来有过两次较大的流行。

治疗手足口病采用中药效果最好,一般用内服药和口腔涂药相结合,无并发症者一周左右即可治愈预后良好。

也可采用抗病毒药物治疗。

要定时让患儿用温水冲漱口腔;禁食冰冷或辛辣有刺激的食物,不要给予咸食,以免引起疼痛而拒食;饮食要易消化,吃一些清淡、质软、温性的饭菜,多喝温开水;要让患儿有足够的休息;要保证患儿衣服清洁,避免皮疹感染。

治疗方法急性发作期:手、足、口腔粘膜满布疱疹或溃疡,疼痛、发热烦燥,舌红、苔白或黄,指纹青紫或脉数。

证因外感时邪病毒,脾胃蕴热泪盈眶郁蒸所致,治宜清热泻脾,解毒凉血,方用自拟清热泻脾饮。

药物组成:金银花、蒲公英、黄芩各10克,连翘9克,野菊花、赤芍大青叶各12克,石膏15~30克。

兼高热有动风之亦者加羚羊角、蝉蜕;兼心米之炽盛者,合导赤散;若大便秘结者加大黄、生地黄苡仁;兼阴虚者加麦冬、知母;兼风热犯肺者加桑叶、苦杏仁。

每日1剂,水煎分2次服。

恢复期:热退或微热。

疱疹逐渐消退,胃纳欠佳等,此乃余邪未尽,治宜理脾助运,兼以清化。

外方:谷芽、生意苡仁各15克,蝉蜕6克,钩藤、淡竹叶各9克,甘草5克。

每日1剂,水煎分2次服。

本病中药古籍未有专门记载,但根据本病症状和特征,似属于中医“温病”、“湿温”、“时疫”等范畴,系实证、热证,治疗方法有疏风清热、清心泻火、清暑化湿、滋阴降火等。

本人在临床观察本病除了手、足、口皮疹外,多兼发热、口臭、流涎、拒食、烦躁、大便秘结或不畅,舌红、苔黄、脉滑数或指纹紫滞等症状和体征。

儿童回春颗粒治疗小儿手足口病的疗1

儿童回春颗粒治疗小儿手足口病的疗效

手足口病是一种常见的传染病,多见于儿童,主要症状包括口腔和手足疱疹、发热、咳嗽等。

儿童回春颗粒是一种中药制剂,具有清热解毒、润燥化痰、调和脾胃等功效,对于小儿手足口病有一定的疗效,以下是具体介绍:

1. 清热解毒:小儿手足口病常伴有发热、口疮等症状,其中的病毒性因素会引起机体免疫系统的反应,产生毒素等,儿童回春颗粒中的苦参、黄连等成份能够清热解毒,起到抑制病毒、减轻体内毒素产生以及促进病情好转的作用。

2. 润燥化痰:手足口病会引起口腔溃疡、口疮等症状,生津止渴的功效对于缓解口腔的燥痒等也起到了一定的作用,润燥化痰还可以帮助病人排出体内异物,从而缓解症状。

3. 调和脾胃:小儿手足口病会影响到孩子的食欲,儿童回春颗粒中的淮山、山药等成份有助于调节肠胃消化功能,提高消化能力,帮助恢复孩子的食欲。

综合来看,儿童回春颗粒可以减轻小儿手足口病发热、口疮等症状,具有降温、镇痛、抗过敏、增强体质等作用,但是需要注意它并非单一针对手足口病的治疗方案,应该在医生指导下使用,不可滥用。

如果病情较严重,应当及时就医并接受规范治疗。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

据《安徽省中医药防治手足口病临床技术方案(试行)》,预防手足口病除“洗净手,喝开水、吃熟食、勤通风、晒衣被”等预防措施外,建议参考使用中药预防措施:金银花6g、芦根10g、淡竹叶3g、生甘草3g,水煎服,一日两次连续服用7天-10天。

3岁以内婴幼儿可减量服用;3岁-6岁可服用本剂量;6岁以上者可加量服用。

齐鲁:手足口病中药预防处方:金银花6克,大青叶6克,绵茵陈15克,生苡仁10克,生甘草3克。

以上为3-6岁剂量,3岁以内婴幼儿可减量服用,6岁以上者可加量服用。

用户是以水煎服,一日两次。

连续服用5-7天。

上述方剂具有清热解毒、健脾化湿之功能,适用于易感人群预防。

手足口病食疗方:患病期间,宜清淡饮食或流质,多饮水,保证液体和营养充足。

轻症患儿可酌情选用以下食方:1、红萝卜1条,白茅根15G,竹蔗1节,生苡仁15G,每日1剂,煎水代茶。

2、灯芯草5扎,蝉蜕3G,木棉花1朵,鸡骨草10G,瘦猪肉50G,煲汤饮用。

以上均为3-6岁儿童1人份剂量,可根据年龄大小酌情增减剂量。

另一个版本:处方一:金银花12g、白菊花6g、板蓝根9g、竹叶6g。

水煎服,每日1剂,少量频服。

适用于平素健康儿童。

处方二:黄芪12g、防风6g、炒白术6g、蚤休6g。

水煎服,每日1剂,少量频服。

适用于平素体弱易感者。

(注:本指南中药处方剂量适用于3~6岁儿童;3岁以内婴幼儿可减量服用;6岁以上者可加量服用)医学专家也表示,适当服用中药预防手足口病,并不代表能够完全排除它。

在使用这些中药预防手足口病的同时,家长应该注意让孩子保持个人卫生,勤洗手,避免到人群聚集的公共场所,居处宜多通风,勤晒衣被,饮食注重清淡,这才能从根本上做好预防。

预防手足口病中药处方1.黄芪15克、生薏仁10克、绿豆10克,先煮黄芪取其液,然后加入生薏仁、绿豆,煮粥食用。

2.中药药枕:藿香、艾叶、白菊花各60克。

将各味药洁净处理,去除杂质,制成药枕使用。

3.中药漱口法:金银花10克、荷叶5克。

加水煎药汁漱口。

4.金银花12克、白菊花6克、板蓝根9克、竹叶6克。

水煎服,每日1剂,少量频服,适用于平时健康的儿童。

5.黄芪12克、防风6克、炒白术6克、蚤休6克。

水煎服,每日1剂,少量频服,适用于体弱易感者。

6.中药饮片煎煮熏蒸法:藿香10克、艾叶10克、佩兰10克。

每30平方米面积场所内,将上述中药加水1000毫升在敞开器皿中煎煮熏蒸30分钟。

专家认为,手足口病属于中医“温病”范畴,基本病机为外感时邪疫毒。

中药在预防手足口病方面可以采用清热解毒、生津化湿的药方,基本药物为金银花、芦根、淡竹叶、生甘草等。

在治疗手足口病方面,可以根据不同的征候开药,专家拟出了参考处方,如邪伤肺卫证可采用“银翘散”加减,卫气同病证可采用“甘露消毒丹”加减,气营两燔证可采用“清瘟败毒饮”加减等。

对手足口病的局部症状,中医专家建议采用中医外治法,如口咽部疱疹可用西瓜霜、冰硼散、珠黄散等。

手足皮肤疱疹治疗可用冰硼散、金黄散、青黛散等。

手足口病的中药预防与治疗处方随笔肖立伟发表于2009-04-09 17:50-----------------------------------------一---------------------------------------------------------------------巨野论坛:诊断要点:指南指出,发病前1~2周有手足口病接触史。

多突然起病,于发病前1~2天或发病同时出现发热,可伴头痛、咳嗽、流涕、纳差、恶心、呕吐、泄泻等症。

一般体温越高病程越长,则病情越重。

主要临床表现为口腔及手足部疱疹。

实验室检查发现外周血白细胞总数正常或偏低,淋巴细胞和单核细胞相对增高。

有条件时应进行病原学检查以明确诊断。

指南还公布了手足口病急性期、恢复期等不同时期中医辨证治疗的处方。

辨证预防:指南指出,手足口病流行期间,儿童应注意勤洗手,避免到人群聚集的公共场所;居处宜多通风,勤晒衣被;饮食清淡,忌食辛辣、油腻;家长也应注意个人卫生。

中药处方:针对不同体质的儿童,指南列出了处方。

处方一:金银花12g、白菊花6g、板蓝根9g、竹叶6g。

水煎服,每日1剂,少量频服。

适用于平素健康儿童。

处方二:黄芪12g、防风6g、炒白术6g、蚤休6g。

水煎服,每日1剂,少量频服。

适用于平素体弱易感者。

(注:本指南中药处方剂量适用于3~6岁儿童;3岁以内婴幼儿可减量服用;6岁以上者可加量服用)出处:/bbs/thread-105050-1-1.html---------------------------------------二---------------------------------------------------------------------手足口病中药预防建议:金银花6g、芦根10g、淡竹叶3g、生甘草3g,水煎服,一日两次连续服用7天-10天。

3岁以内婴幼儿可减量服用;3岁-6岁可服用本剂量;6岁以上者可加量服用。

出处:/f?kz=374597198---------------------------------------三----------------------------------------------------------------------新浪亲子网:广东省中医院儿科主任医师杨丽新向大家推荐:将金银花、茵陈、冬瓜、扁豆放入水中,煮开后当茶连续饮用几天,大人、孩子都可防病。

浙江省中医院主任医师俞景茂向大家推荐了另外三种预防措施:用布做个中药香囊,把藿香、艾叶、肉桂烘干磨成细粉装入其内,每天让孩子挂在胸前,睡觉时放在枕边,半个月到一个月换一次香囊内的中药;把中药藿香、艾叶放入敞开的容器里,加入少量水,每天加热熏蒸房间30分钟;艾条1支,每天燃熏房间10分钟至15分钟。

出处:/health /09/0204/0824134664.shtml---------------------------------------四----------------------------------------------------------------------人民网:建联专家为此特地根据手足口病的不同发病症状告诉市民中医的预防治疗措施。

出现牙龈红肿者,可用板蓝根、黄苓、白藓片、竹叶、薄荷煎水含漱。

手足红肿明显,可用黄苓、黄连、丹皮、板蓝根、白藓片、地肤子、忍冬藤、红花煎水清洗患处。

除此之外,还可采用中药是疗的方法加以预防。

如荷叶粥,用鲜荷叶2张,白米50克,将荷叶切碎,煮粥食用;竹叶粥,用竹叶20片,灯芯10根,扁豆15克,滑石6克,加少许糖,煎饮用;还有印花蝉衣饮,用印花15克,蝉衣3克,清茶少许,煎水饮。

出处:/GB/54797/54806/7208847.html含视频---------------------------------------五-------------------------------------------------------------------------扬子晚报网:专家提供了预防手足口病的药方:1.双花防毒饮:金银花10g,野菊花10g,蚤休15g,茯苓10g,甘草3g。

上药加水300ml,浸泡30分钟,以武火(大火)煎煮沸腾,改用文火(小火)煎煮15分钟,煎成药液150ml。

每日1剂,药液分2~3次服,连续服用7~10天。

3岁以下婴幼儿可减量服用。

2.玉屏风口服液合板蓝根冲剂,连续服用7~10天。

出处:/gn/200805/t20080508_442789.htm----------------------------------------六----------------------------------------------------------------------一、预防在社区、公共场所、学校及普通健康人群,尤其是婴幼儿中,除了“洗净手,喝开水、吃熟食、勤通风、晒衣被”等预防措施外,建议参考使用以下中药预防措施:组方:金银花6g 芦根10g 淡竹叶3g 生甘草3g。

用法:水煎服,一日两次。

适用对象:3岁以内婴幼儿可减量服用;3~6岁可服用本剂量;6岁以上者可加量服用。

服用时间:连续服用7-10天。

本方剂具有清热解毒,生津化湿之功能,适用于易感人群预防。

二、治疗2.1临床分证论治2.1.1邪伤肺卫证:本证处于疾病早期阶段,以卫分证为主,全身症状不严重为特征。

临床主要表现:发热、微恶风、头痛身楚、咳嗽、鼻塞流涕等,舌苔薄白,脉浮数。

治法:清凉解表,疏散风热。

方剂:银翘散加减。

主要药物:金银花、连翘、竹叶、荆芥、牛蒡子、薄荷、豆豉、甘草、桔梗、芦根等。

加减:可加升麻、葛根,促进疱疹早透;肌肤瘙痒甚者,可加蝉蜕、浮萍解肌透表。

中成药可用精制银翘解毒胶囊、维C银翘片等。

2.1.2卫气同病证:本证处于疾病发疹阶段,且以发热、手足皮肤、口咽部出现大量疱疹为特征。

临床主要表现:发热较甚,持续不解,口痛拒食,手足皮肤、口咽粘膜出现大量疱疹,局部瘙痒,伴有烦躁不安、口干口渴、尿黄赤,大便干结或便溏,舌质红、苔黄腻,脉滑数。

治法:清热解毒,化湿透疹。

方剂:甘露消毒丹加减。

主要药物:金银花、连翘、黄芩、薄荷、白寇仁、藿香、石菖蒲、滑石、茵陈、板蓝根、射干、贝母等。

可以根据临床表现,酌情加入野菊花、蒲公英、大青叶、茯苓、薏苡仁、紫草等药物,以加强清热解毒,化湿透疹作用。

加减:恶心呕吐者加芦根、竹茹;高热不退者加葛根、柴胡、生石膏、知母;肌肤搔痒甚者加蝉蜕、白藓皮。

中成药可用痰热清注射液等。

2.1.3气营两燔证:本证处于疾病发疹重症阶段,是病情演变关键时刻。

临床主要表现:壮热不解,夜晚尤甚,头痛剧烈,口痛剧烈难忍,手足甚至四肢皮肤、臀部疱疹斑疹密集,色泽紫暗,或成簇出现,疱液混浊或脓液,伴有小便黄赤,大便干结,舌质红绛、苔黄厚腻或黄燥,脉滑数。

治法:清热解毒,透营祛湿。

方剂:清瘟败毒饮加减。

主要药物:黄连、黄芩、栀子、连翘、生石膏、知母、生地黄、赤芍、牡丹皮、大青叶、板蓝根、紫草、水牛角、羚羊角等。

加减:大便干结难解者可加大黄;烦躁不安者可加莲子心;口渴甚者可加麦冬、芦根等。

中成药可用痰热清注射液、穿琥宁注射液等药物。

2.1.4、变证上述经过积极治疗,可出现热退疹消,病情进入了恢复阶段。

少数病例如毒邪没有及时祛除,耗伤气阴,可出现心悸、胸闷、气短;或邪毒炽盛,逆传心包,内陷厥阴,可出现壮热、神昏、抽搐等变证危象。

本阶段应采取中西医结合治疗。

2.1.4.1邪毒炽盛,内陷心包证:本证处于疾病出现脑炎、脑膜炎、脑水肿等中枢系统改变的严重并发症阶段,死亡率高。