年上海高考语文试卷及其答案

高考试题上海高考语文(含答案精校版)

20XX年全国普通高等学校招生统一考试上海语文试卷考生注意:1•本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试题与答题要求,所有答题必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上,做在试卷上一律不得分。

2•答题前,务必在答题纸上填写准考证号和姓名,并将核对后的条形码贴在指定位置上。

3•答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

4.考试时间150分钟。

试卷满分150分。

一阅读80分(一)阅读下文,完成第1 —6题。

(16分)笔墨的超越①毛笔、墨是中国书法和绘画的主要工具,原本并无奇特之处,不过分别是由兽毛与熏烧的烟灰制作而成的。

但是,在中国的书画艺术史上,它们始终扮演着不可或缺的角色。

②汉代蔡邕说:“惟笔软则奇怪生焉。

”的确,毛笔是中国书画成为艺术的关键因素之一。

“墨分五色”,足以展现万类的缤纷,更是中国艺术家的常识。

毛笔的锥体造型,具有“锋出八面”的能力;墨与水的调和,经过宣纸的洇化,可产生变幻莫测的效果。

④笔墨的造型过程一般不可重复,书法和绘画,虽是静态地呈现在纸上,却可以在人们心中唤起强烈的动感。

沈尹默说,在欣赏书法时,“不但可以接触到五光十色的神采,而且还会感到音乐般轻重疾徐的节奏”。

原本的“墨色”,居然可使人感受到“五光十色”;原本静止的文字,居然可以使人感受到“音乐的节奏” !中国的书法与绘画艺术,因笔墨的性能,具有了独特的表现能力与艺术魅力。

简单的书写或皴擦、普通的黑白两色,竟然以简驭繁、以静寓动,胜过了许多复杂的艺术。

宗白华认为:“中国音乐衰落,而书法却取代了音乐成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。

”其中或有溢美之词,但也足见中国人对笔墨艺术的特殊感情。

④这种特殊感情的形成,不仅由于笔墨造型能力的超妙和奇特。

工具与人,达成了性灵的相通。

在长达数千年的历史里,笔墨成为文人精神生活重⑤笔墨与文人长相厮守,须臾不离,年深日久,似乎也具有了特殊的性灵..。

因此,笔可以“歌”,墨可以“舞”,“妙笔”可以“生花”,笔底可走“龙蛇”,甚至文人也被称为“墨客”要的呈现手段之一。

上海高考语文试卷含答案解析

一、累积与应用( 10 分)1.填空题( 5 分)(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

(王羲之《兰亭集序》)(2)遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

选自辛弃疾的《水龙吟·登健康赏心亭》(3)柳永《雨霖铃》中,“多情自古伤分别,更那堪,冷淡清秋节”两句,直抒胸臆,感情深沉;陆游《书愤》中,也有直抒胸臆的一联是:“ 早岁那知世事艰,中原北望气如山”。

2.按要求选择。

( 5 分)(1)小明做事粗心,他想写一句话来警觉自己,以下句子适合的一项为哪一项(C)(2分)。

A.愚者千虑,必有一得。

B.一屋不扫,何以扫天下?C.患生于所忽,祸起于细微。

D.勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

(2)填入下边语段空白处的词句,最适合的一项为哪一项(A)(3分)吴人的先人很会唱歌,这是尽人皆知的。

,并且被民间文艺工作者采集保留。

但是吴地的舞蹈呢?我们先人的那种伴有呜呜歌声的舞蹈哪里去了呢?A.吴歌、白茅山歌古往今来都有人会唱。

B.吴歌、白茅山歌有人古往今来都会唱。

C.有人古往今来都会唱吴歌、白茅山歌。

D.古往今来有人都会唱吴歌、白茅山歌。

二、阅读( 70 分)(一)阅读下文,达成3-7题( 16分)知识与理论①依照我们的知识,桌面是圆滑的,物理学的理论却告诉我们,桌子是由原子构成。

原子之间有空隙,桌面其实坑坑洼洼。

好多人迷惑:理论和知识冤家碰头时,我们是该相信理论仍是该固守知识?②其实,理论和知识很难抽象地拿来比较。

由于平常说的“知识”一词,所称的内容十分繁琐。

鲸鱼是一种鱼,这份知识保留在“鲸鱼”这个词里,但鲸鱼是哺乳动物,这也是大家都知道的知识。

太阳东升西落是知识,而地球围着太阳转也是知识。

为了划分,我们把“鲸鱼是哺乳动物” “地球围着太阳转”这一类知识称做“科学知识”。

本文要议论的知识,是指来自平常经验的知识而非科学知识。

“知识” 这个词也不可以指称错误的东西,错误与否不以科学为标准,而以平常经验为标准,一旦发现某些原真相信的东西不切合平常经验,我们也就不再称之为“知识”。

2020年上海高考语文真题试卷(答案版)

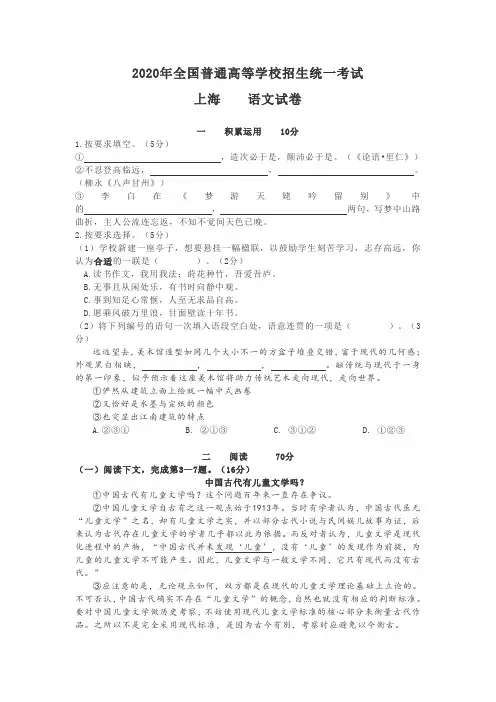

2020年全国普通高等学校招生统一考试上海语文试卷(时间150分钟,满分150分)2020.5一、积累应用(10分)1.按要求填空。

(5分)①_____________,造次必于是,颠沛必于是。

(《论语•里仁》)②不忍登高临远,_____________,_____________。

(柳永《八声甘州》)③李白在《梦游天姥吟留别》中的, _____________,_____________两句,写梦中山路曲折,主人公流连忘返,不知不觉间天色已晚。

2.按要求选择。

(5分)⑴学校新建一座亭子,想要悬挂一幅楹联,以鼓励学生刻苦学习,志存高远,你认为合适的一联是()。

(2分)A. 读书作文,我用我法;莳花种竹,吾爱吾庐。

B. 无事且从闲处乐,有书时向静中观。

C. 事到知足心常惬,人至无求品自高。

D. 愿乘风破万里浪,甘面壁读十年书。

⑵将下列编号的语句一次填入语段空白处,语意连贯的一项是()。

(3分)远远望去,美术馆造型如同几个大小不一的方盒子堆叠交错,富于现代的几何感;外观黑白相映,___,___,___。

融传统与现代于一身的第一印象,似乎预示着这座美术馆将助力传统艺术走向现代,走向世界。

①俨然从建筑立面上绘就一幅中式画卷②又恰好是水墨与宣纸的颜色③也突显出江南建筑的特点A. ②③①B. ②①③C. ③①②D. ①②③二、阅读70分(一)阅读下文,完成第3-7题。

(16分)中国古代有儿童文学吗?①中国古代有儿童文学吗?这个问题百年来一直存在争议。

②中国儿童文学自古有之这一观点始于1913年。

当时有学者认为,中国古代虽无“儿童文学”之名,却有儿童文学之实,并以部分古代小说与民间娱儿故事为证,后来认为古代存在儿童文学的学者几乎都以此为依据。

而反对者认为,儿童文学是现代化进程中的产物,“中国古代并未发现‘儿童’, 没有‘儿童’的发现作为前提,为儿童的儿童文学不可能产生。

因此,儿童文学与一般文学不同,它只有现代而没有古代。

2019-2020年高考语文试题及答案(上海卷)高考语文试卷

2019-2020年高考语文试题及答案(上海卷)高考语文试卷(一)阅读下文,完成第1-5题。

(16分)色彩对人类生活的意义是不言而喻的。

如果说自然环境的美丽多彩是大自然赋予人类的珍贵财富,那么城市则凝聚了人类自远古以来几千年的文明成果。

城市面貌是地区特征、民族特性和文化传统的直观反映,城市色彩无疑是其中最重要的信息之一。

近年来,色彩作为城市景观中的重要因素,逐渐引起关注。

在世界范围内越来越多的研究工作围绕这样的主题展开:一个城市是否可能或应该具有特定的色彩基调?什么样的城市色彩基调能够与其所在的自然环境和谐共处,并反映出城市特有的地方、民族和文化特质?如何从色彩这一设计角度使城市具有统一和谐、美丽宜人的景观,从而给生活于此的人们创造出良好的生存环境?从根本上说,城市色彩的研究对象不是某个个体,而是人们生活于其中的整体城市环境。

“城市色彩”在国内是一个新课题、新领域。

以前实用色彩的研究和运用很少涉及城市这一对象,色彩这一论题没有被提升到城市的范围来进行探索。

究其原因,一方面或许是由于城市问题所涉及的因素众多,另一方面或许是由于色彩的实际运用是一个缺乏明确标准的问题,诸如“选择什么颜色”或者“喜欢什么颜色”这类问题有着极强的主观性,因此,建立良好的城市色彩景观似乎成了一个难以企及的理想。

应该说,正是这种将色彩视为个人喜好的观念,以及城市景观品质意识的匮乏,使城市环境中的色彩问题没有得到足够重视,这对一个良好的城市景观的形成、保护和发展极为不利。

针对城市色彩景观的研究,正是试图以色彩为切入点,从宏观的角度对城市这一复杂的对象展开研究,最终为建立良好的城市色彩景观提供科学的理论依据和切实可行的操作方法。

大中型城市,一般情况下都会形成具有功能特征的区域,以此为据可以建立城市色彩景观规划设计的一种模式,即以建筑区域在城市中的不同功能角色和性质为出发点,对其进行以区域为单位的建筑及其他重要视觉元素的色彩景观控制。

2020年上海语文高考试卷及答案

2020年全国普通高等学校招生统一考试上海语文试卷一积累运用10分1.按要求填空。

(5分)①,造次必于是,颠沛必于是。

(《论语•里仁》)②不忍登高临远,,。

(柳永《八声甘州》)③李白在《梦游天姥吟留别》中的,两句,写梦中山路曲折,主人公流连忘返,不知不觉间天色已晚。

2.按要求选择。

(5分)(1)学校新建一座亭子,想要悬挂一幅楹联,以鼓励学生刻苦学习,志存高远,你认为合适的一联是()。

(2分)A.读书作文,我用我法;莳花种竹,吾爱吾庐。

B.无事且从闲处乐,有书时向静中观。

C.事到知足心常惬,人至无求品自高。

D.愿乘风破万里浪,甘面壁读十年书。

(2)将下列编号的语句一次填入语段空白处,语意连贯的一项是()。

(3分)远远望去,美术馆造型如同几个大小不一的方盒子堆叠交错,富于现代的几何感;外观黑白相映,,,。

融传统与现代于一身的第一印象,似乎预示着这座美术馆将助力传统艺术走向现代,走向世界。

①俨然从建筑立面上绘就一幅中式画卷②又恰好是水墨与宣纸的颜色③也突显出江南建筑的特点A.②③①B. ②①③C. ③①②D. ①②③二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)中国古代有儿童文学吗?①中国古代有儿童文学吗?这个问题百年来一直存在争议。

②中国儿童文学自古有之这一观点始于1913年。

当时有学者认为,中国古代虽无“儿童文学”之名,却有儿童文学之实,并以部分古代小说与民间娱儿故事为证,后来认为古代存在儿童文学的学者几乎都以此为依据。

而反对者认为,儿童文学是现代化进程中的产物,“中国古代并未发现‘儿童’,没有‘儿童’的发现作为前提,为儿童的儿童文学不可能产生。

因此,儿童文学与一般文学不同,它只有现代而没有古代。

”③应注意的是,无论观点如何,双方都是在现代的儿童文学理论基础上立论的。

不可否认,中国古代确实不存在“儿童文学”的概念,自然也就没有相应的判断标准。

要对中国儿童文学做历史考察,不妨使用现代儿童文学标准的核心部分来衡量古代作品。

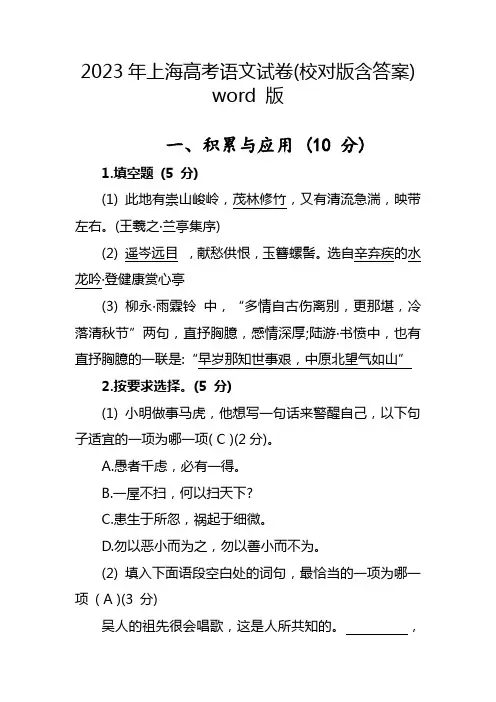

2023年上海高考语文试卷(校对版含答案) word 版

2023年上海高考语文试卷(校对版含答案)word 版一、积累与应用 (10 分)1.填空题(5 分)(1) 此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。

(王羲之·兰亭集序)(2) 遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

选自辛弃疾的水龙吟·登健康赏心亭(3) 柳永·雨霖铃中,“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”两句,直抒胸臆,感情深厚;陆游·书愤中,也有直抒胸臆的一联是:“早岁那知世事艰,中原北望气如山”2.按要求选择。

(5 分)(1) 小明做事马虎,他想写一句话来警醒自己,以下句子适宜的一项为哪一项( C )(2分)。

A.愚者千虑,必有一得。

B.一屋不扫,何以扫天下?C.患生于所忽,祸起于细微。

D.勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

(2) 填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项为哪一项( A )(3 分)吴人的祖先很会唱歌,这是人所共知的。

,而且被民间文艺工作者收集保存。

可是吴地的舞蹈呢?我们祖先的那种伴有呜呜歌声的舞蹈哪里去了呢?A.吴歌、白茅山歌从古到今都有人会唱B.吴歌、白茅山歌有人从古到今都会唱C,有人从古到今都会唱吴歌、白茅山歌。

D.从古到今有人都会唱吴歌、白茅山歌。

二、阅读 (70 分)(一) 阅读下文,完成3-7 题(16 分)常识与理论(1)依据我们的常识,桌面是光滑的,物理学的理论却告诉我们,桌子是由原子组成。

原子之间有间隙,桌面其实坑坑洼洼。

很多人疑惑: 理论和常识冤家碰头时,我们是该相信理论还是该坚守常识?(2)其实,理论和常识很难笼统地拿来比拟。

因为平时说的“常识”一词,所称的内容十分繁杂。

鲸鱼是一种鱼,这份常识保存在“鲸鱼”这个词里,但鲸鱼是哺乳动物,这也是大家都知道的常识。

太阳东升西落是常识,而地球围着太阳转也是常识。

为了区分,我们把“鲸鱼是哺乳动物”“地球围着太阳转”这一类常识称做“科学常识”。

本文要讨论的常识,是指来自日常经验的常识而非科学常识。

高考真题——语文(上海卷)Word版 含答案

全国普通高等学校招生统一考试(一)上海语文试卷一阅读 80分(一)阅读下文,完成1—6题。

(18分)受众的新闻素养:能力和意愿①新闻作为一种媒体信息,本应有助于人们了解事情的真相,如信息论的提出者香农就曾把信息定义为“不确定性的消除”,然而信息也会增加人们对真相认识的不确定性。

尤其在这个信息爆炸的时代,如何摆脱这种困境?除了优化信息环境外,更现实的途径是提高受众的新闻素养。

②在信息时代,批判性地解读和使用媒体信息应是社会成员的基本技能。

为什么在今天要特别强调受众的“新闻素养”?这是由新闻的性质和当今新闻的发展趋势决定的。

新闻是帮助公民自治的必要信息,和其他出于私人利益或兴趣而获得的信息不同,它关乎社会群体的公共利益,最终会影响私人生活。

而随着信息技术的发展、商业文化的介入、新闻发布门槛的降低,新闻与评论、娱乐、宣传的界线不再像从前那样清晰,“准新闻”甚至“伪新闻”层出不穷。

③新闻受众应该提高自己的新闻辨别能力,对不同来源的信息设置不同的警惕值,这样才能使自己变得明智。

如何批判性地解读新闻?受众可以从以下几个方面加以考虑:1、报道有无确切的来源?来源可靠吗?2、报道的内容完整吗?是否包含事件的时间、地点、人物、原因、经过等要素?假如不完整,原因是什么?3、报道者提供了什么证据?这些证据是怎样检验或核实的?4、这则新闻除了报道事件外,是否还有其他意图?④有人认为受众都是愿意看到真相的,他们欠缺的仅仅是辨别能力,然而现实中相当多的受众首先欠缺的是寻求事实真相的意愿。

如果说从前的新闻受众在接收信息上缺乏自由的话,那么现在的新闻受众更多是被诱惑,把有限的时间用于关注娱乐新闻,而最危险的是在被抑制和被诱导中养成的对事实真相无所谓的态度,要么是“你知道了真相又能怎样”,要么是“根本就没有真相,一切都是阴谋”。

前者导致老于世故地配合做戏,后者导致愤世嫉俗、拒绝相信一切。

⑤还有一些人尽管有寻求事实真相的意愿,却习惯于把常识当成真相,或者以常识为来判断事件是否真实。

2022年高考语文试题及答案(上海)

2022 年一般高等学校招生全国统一考试语文上海卷及答案考生留意:1.本考试设试卷和答题纸两局部,试卷包括试题与答题要求,全部答题必需涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上,做在试卷上一律不得分。

2.答题前,务必在答题纸上填写准考证号和姓名,并将核对后的条形码贴在指定位置上。

3.答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别留意,不能错位。

4.考试时间150 分钟。

试卷总分值150 分。

一80 分(一)阅读下文,完成第1--5 题。

(18 分)①民间剪纸是劳动人民为了满足自身精神生活的需要而制造,并广为流传的一种艺术样式。

它生存于劳动者深厚的生活土壤中,表达了人类艺术最根本的审美观念和精神品质,具有鲜亮的艺术特色和生活情趣。

②从技法上讲,剪纸就是在纸上镂空剪刻,使其呈现出所要表现的形象。

劳动群众凭借自己的聪明才智,在长期的艺术实践和生活实践中,将这一艺术形式锤炼得日趋完善,形成了以剪刻、镂空为主的多种技法,如撕纸、烧烫、拼色、衬色、染色、勾描等,使剪纸的表现力具备无限的深度和广度。

其线条细如春蚕吐丝,粗如大笔挥抹。

不同的花式可粘贴摆衬,亦可悬空吊挂。

由于剪纸的工具简便,材料普及,技法易于把握,有着其他艺术门类不行替代的特性,因而这一艺术形式从古到今,几乎普及我国的城镇乡村,深得人民群众的宠爱。

③中国的剪纸起源于汉,至南北朝时期已相当精熟。

然而真正繁盛起来,却是在清代中期以后,这是由于近代中国城市的崛起。

古老的剪纸多在乡间,以剪子铰出为主,趣味质朴,都是出自农家妇女之手。

剪纸进入城市后,不仅市民情趣和生活抱负要渗入其中,而且千家万户聚居在一起,相效成习,所需颇巨。

剪纸艺人为了省工,弃剪用刀,一刀多张,雕镂更加细致,风格转向精巧,艺人也就不止于妇女了。

这些民间艺术家创作的目的在于建立自己的抱负世界,在于为生活制造奇特的形象。

他们各自有着不同的经受和人生的艰辛,但对于世界都寄予了满腔的热忱。

民间剪纸中,很少消灭伤痕和眼泪,表达着民间艺术家对生活充满了信念和对抱负的追求。

2024年上海语文高考试卷

选择题:

下列哪部作品不属于中国古代四大名著?

A. 《红楼梦》

B. 《西游记》

C. 《水浒传》

D. 《聊斋志异》(正确答案)

“春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”这句诗的作者是谁?

A. 李白

B. 杜甫

C. 王安石(正确答案)

D. 苏轼

下列哪个成语与“项羽”有关?

A. 纸上谈兵

B. 破釜沉舟(正确答案)

C. 指鹿为马

D. 卧薪尝胆

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

”这句诗描绘了怎样的情境?

A. 战争的残酷

B. 田园的宁静(正确答案)

C. 都市的繁华

D. 旅途的艰辛

下列哪部作品是鲁迅的代表作?

A. 《骆驼祥子》

B. 《狂人日记》(正确答案)

C. 《子夜》

D. 《家》

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”这句诗的作者是谁?

A. 文天祥(正确答案)

B. 辛弃疾

C. 陆游

D. 范仲淹

下列哪个词语与“书法”艺术紧密相关?

A. 琴棋书画(正确答案)

B. 诗词歌赋

C. 吹拉弹唱

D. 戏曲杂技

“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。

”这句名言出自哪部作品?

A. 《论语》

B. 《孟子》

C. 《陋室铭》(正确答案)

D. 《爱莲说》

下列哪位诗人被誉为“诗圣”?

A. 李白

B. 杜甫(正确答案)

C. 白居易

D. 王维。

新高考上海卷语文试卷(含答案)

新高考上海卷语文试卷(含答案)下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!专业课原理概述部分一、选择题1. 以下哪个作品是鲁迅的短篇小说集?()A. 《呐喊》B. 《彷徨》C. 《故事新编》D. 《朝花夕拾》2. 下列哪个不属于“江南三大名楼”?()A. 滕王阁B. 黄鹤楼C. 岳阳楼D. 蓬莱阁3. 《红楼梦》中,贾宝玉梦游太虚幻境时所见到的仙女是?()A. 警幻仙子B. 绛珠仙子C. 碧痕仙子D. 琼华仙子4. 以下哪个是唐代诗人王之涣的诗作?()A. 《登鹳雀楼》B. 《凉州词》C. 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》D. 《江畔独步寻花》5. 《水浒传》中,绰号“智多星”的人物是?()A. 宋江B. 吴用C. 林冲D. 武松二、判断题1. 《诗经》是中国最早的一部诗歌总集。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2012年全国普通高等学校招生统一考试(上海卷)语文试卷考生注意:1.本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试卷和答题要求,所有答题必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上,做在试卷上一律不得分。

2.答卷前,务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号,并将核对后的条形码贴在指定位置上,在答题纸反面清楚地填写姓名。

3.答题纸与试卷在试卷编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

4.答题时间150分钟。

试卷满分150分。

(一)阅读下文,完成第1—6题。

(16分)应该认真对待文献综述熊易寒①在很长一段时间里,国内学术界都不太重视文献综述。

近年来随着学术规范的逐步建立,这种情况有所转变,不过大多数综述都是罗列式的,报幕似的把相关研究一个一个列出来,丝毫感觉不到这些文献之间存在任何内在的关联,甚至也感觉不到这些文献与作者本人的研究有何相干。

这样的综述机械、突兀,有生拼硬凑之嫌,称之为“伪综述”亦不为过。

②阅读国际上的顶级学术刊物,有这么几个发现:一、书评以外的论文 有比较翔实的文献综述;二、专门的文献综述性文章 是由该领域的一流学者撰写的;三、对相关著作的征引 采取间接引用的形式,很少直接引用。

这与国内的情形很不一样,值得我们思考。

③为什么必须有文献综述?一篇优秀的文献综述其实就是一幅学术谱系图。

写文献综述不仅是为了陈述以往的相关研究,也不仅仅是为了表示对前辈、同行或知识产权的尊重,更是为了“认祖归宗”,对自己的研究进行定位。

有时候只有把一篇文献放到学术史的脉络中去,放到学术传统中去,我们才能真正理解这个文本:作者为什么要做这项研究?他的问题是什么?他试图与谁对话?我们在开始一项研究时也同样要有问题意识和对话意识,不能自说自话。

对话的前提自然是倾听,如果连别人说了什么都不知道,如何进行对话?正是在倾听的过程中,我们发现了“问题”,才需..要与对方进行讨论,否则便无话可说。

通过综述的写作,我们就会知道:别人贡献了什么?我打算或者能够贡献什么?我是否在重复劳动?从这个意义上讲,撰写文献综述首先是为了尊重并真正进入一个学术传统,其次才是利他主义功能——为他人提供文献检索的路线图。

④为什么专门的文献综述性文章多由大家执笔?这类文献综述看似简单,其实是一项高难度的工作。

首先,必须熟悉该领域的重要文献,了解最新的研究进展。

在“知识大爆炸”的今天,要做到这一点,非有积年之功不可。

其次,面对汗牛充栋的文献,必须具备高超的理解能力和概括能力,从宏观上把握总的研究状况,否则就不是你在驾驭文献,而是文献在驾驭你。

我们(特别是初学者)在阅读文献的时候,常常淹没在浩如烟海的文献之中,茫然不知所措,有时甚至感觉被人牵着鼻子走,面对不同观点的学术论争,觉得“公说公有理,婆说婆有理”,不免犯糊涂,此乃“段位”不够所致。

最后,这类文献综述往往具有一定的导向性和前瞻性,除了要总结现有研究,还需要高屋建瓴,指出现状的不足及其根源所在,为这一领域甚至整个学科的发展方向提出建设性意见。

如此看来,专门的文献综述性文章由德高望重、造诣深厚的学术权威撰写也就在情理之中了。

⑤为什么要尽可能间接引用?间接引用就是作者用自己的语言表述引文的核心观点。

这样做至少有两个好处:一是重新表述需要我们先将对方的观点吃透,然后围绕自己的核心问题和行文思路,重新加以组织,这样可以使论述更加紧凑有力。

在这个过程中,我们要尽可能找出不同文本之间的内在关联,它们的分歧是什么,共识是什么,然后将众多的观点进行整合、归类。

二是间接引用突破了原文的限制,可以用简洁的语言进行概括,有效节省篇幅。

⑥规范的文献综述,要求学者有严谨、认真的治学态度,也需要学术刊物的大力倡导和支持。

因为有了文献综述,论文的篇幅势必扩大,有限的版面会更加紧张,但论文质量将更有保障。

因版面限制而砍去综述,实在是削足适履的不智之举。

/ 71.⑦认真对待文献综述,对于我们的社会科学研究而言是非常重要的。

我们不能仅仅把文献综述看作论文写作的一个步骤、程序,或者是有关方面的一个规定,更应该看到,这是知识生产过程的一个有机组成部分,它不是在重复别人,它是在说出自己。

这不仅是一个合法性问题,也是一个有效性问题。

可以说,扎实的文献综述是一篇论文成功的一半。

1.概括第①段大意。

(25字以内)(2分)2.根据文章的意思,可依次填入第②段空格处的一项是( )。

(2分)A.通常大多都 B.大多通常都C.都通常大多 D.通常都大多3.第③段加点词“倾听”在文中的意思是。

(2分)4.简析第⑥段的作用。

(3分)5.联系上下文,对第⑦段画线句理解正确的一项是( )(3分)A.文献综述需要对别人的观点概括提炼,不能重复别人的观点。

B.文献综述不是简单重复原文观点,而是对原文的发现和发展。

C.文献综述要突破原文观点的限制,表达出自己个性化的认识。

D.文献综述需要对别人观点加以整合,体现出自己的独立思考。

6.作者认为优秀的文献综述具有哪些价值? (4分)(二)阅读下文,完成第7—12题。

(22分)冬阳·童年·骆驼队林海音①骆驼队来了,停在我家的门前。

②它们排列成一长串,沉默地站着,等候人们的安排。

天气又干又冷,拉骆驼的摘下了他的毡帽,秃瓢儿上冒着热气,是一股白色的烟,融入干冷的大气中。

③爸爸在和他讲价钱。

双峰的驼背上,每匹都驮着两麻袋煤。

我在想,麻袋里面是“南山高末”呢?还是“乌金墨玉”?我常常看见顺城街煤栈的白墙上,写着这样几个大黑字。

但是拉骆驼的说,他们从门头沟来,他们和骆驼,是一步一步走来的。

④另外一个拉骆驼的,在招呼骆驼们吃草料。

它们把前脚一屈,屁股一撅,就跪了下来。

⑤爸爸已经和他们讲好价钱了。

人在卸煤,骆驼在吃草。

⑥我站在骆驼的面前,看它们吃萆料咀嚼的样子,那样丑的脸,那样长的牙,那样安静的态度。

它们咀嚼的时候,上牙和下牙交错地磨来磨去,大鼻孔里冒着热气,白沫子沾满在胡须上。

我看得呆了,自己的牙齿也动了起来。

⑦老师教给我,要学骆驼,沉得住气的动物。

看它从不着急,慢慢地走,慢慢地嚼,总会走到的,总会吃饱的。

也许它天生是该慢慢的,偶然躲避车子跑两步,姿势就J艮难看。

⑧骆驼队伍过来时,你会知道,打头儿的那一匹,长脖子底下总系着一个铃铛,走起来,“当、当、当”地响。

⑨“为什么要一个铃铛?”我不懂的事就要问一问。

⑩爸爸告诉我,骆驼很怕狼,因为狼会咬它们,所以人类给它带上铃铛,狼听见铃铛的声音,知道那是有人类在保护着,就不敢侵犯了。

⑾我的幼稚心灵中却充满了和大人不同的想法,我对爸爸说:⑿“不是的,爸!它们软软的脚掌走在软软的沙漠上,没有一点点声音,你不是说,它们走上三天三夜都不喝一口水,只是不声不响地咀嚼着从胃里反刍出来的食物吗?一定是拉骆驼的人类,耐不住那长途寂寞的旅程,所以才给骆驼带上了铃铛,增加一些行路的情趣。

”⒀爸爸想了想,笑笑说:⒁“也许,你的想法更美些。

”⒂冬天快过完了,春天就要来,太阳特别地暖和,暖得让人想把棉袄脱下来。

可不是么?骆驼也脱掉它的绒袍子啦!它的毛皮一大块一大块地从身上掉下来,垂在肚皮底下。

我真想拿剪刀替它们剪一剪,因为太不整齐了。

拉骆驼的人也一样,他们身上那件反穿大羊皮,也都脱下来了,搭在骆驼背的小峰上。

麻袋空了,“乌金墨玉”都卖了,铃铛在轻松的步伐里响得更清脆。

/ 72.⒃夏天来了,再不见骆驼的影子,我又问妈:⒄“夏天它们到哪儿去?”⒅“谁?”⒆“骆驼呀!”⒇妈妈回答不上未了,她说:(21)“总是问,总是问,你这孩子!”(22)夏天过去,秋天过去,冬天又未了,骆驼队又来了,但是童年却一去不还。

冬阳底下学骆驼咀嚼的傻事,我也不会再做了。

(23)可是,我是多么想念童年住在北京城南的那些景色和人物啊!我对自己说,把它们写下来吧,让实际的童年过去,心灵的童年永存下来。

就这样,我写了一本《城南旧事》。

(24)我默默地想,慢慢地写。

看见冬阳下的骆驼队走过来,听见缓慢悦耳的铃声,童年重临于我的心头。

7.第⑥段画线句的作用是。

(2分)8.对骆驼挂铃铛的解释,“我”的想法比爸爸的想法“更美”在哪里?(3分)9.作者多处描述骆驼队,对此分析不恰当的两项是( )( )(6分)A.第①段由一句话构成,简洁而有画面感,将骆驼队这一描述对象凸现出来。

B.第②段先写骆驼群的沉默,再写拉骆驼的人头上冒的热气,有比较的意味。

C.第③段中画线的“但是”一词有强调的作用,语意上与上文没有形成转折。

D.第④段“屈”、“撅”、“跪”一连串动作的描写,让人们感觉到骆驼的温顺。

E.第⑩段不用对话描写而是转述爸爸的话,改变了表达方式,行文富有变化。

段描写了冬天快过完时的骆驼队,暗示“我”对骆驼的感情发生改变。

P.第○1510.有人评论林海音的文字“细致而不柔弱”,结合这一评论,赏析第⑦段画线句。

(3分)11.最后三段和前文叙述视角不同,传递的情感也有差异。

请根据前后两部分内容,对此加以分析。

(4分)12.“冬阳”在行文中着墨不多,却是标题的一部分。

联系全文,对此加以评析。

(4分)(三)默写。

(6分)【任选6空,超过6空,按前6空评分】13.(1)问君何能尔?。

(陶渊明《饮酒》)(2),不如须臾之所学也。

(苟子《劝学》)(3),何似在人间! (苏轼《水调歌头》)(4)不义而富且贵,。

(《〈论语〉七则》)(5),阴阳割昏晓。

(杜甫《望岳》)(6),不能成方圆。

(《孟子·离娄上》)(7)一夫当关, (李白《蜀道难》)(8)月子弯弯照几州,。

(杨万里《竹枝歌》)(四)阅读下面的作品,完成第14一16题。

(8分)春江晚景张九龄江林皆秀发,云日复相鲜。

①②征路那逢此,春心益渺然。

兴来只自得,佳处莫能传。

薄暮津亭下,余花满客船。

[注]①那:同“哪”。

②渺然:广阔辽远的样子。

14.与诗歌题目中“江”字直接照应的词语有“江林”、“”和“客船”。

(1分)15.对本诗分析正确的一项是( )(3分)A. 本诗用典与写实相结合,含蓄而又自然。

B.本诗以咏物为题材,脉络清晰而且顺畅。

C.颔联、颈联对仗工整,符合律诗的要求。

/ 73.D.全诗的语言清新淡雅,又不失朴实之风。

16.从情景关系的角度,赏析本诗前两联是如何表达作者情感的。

(4分)(五)阅读下文,完成第17—21题。

(17分)卜式传①卜式,河南人也。

以田畜为事。

时汉方事匈奴,式上书,愿输家财半助边。

上使使问式:“欲为官乎?”式曰:“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。

”使者曰:“家岂有冤,欲言事乎?”式曰:“臣生与人无争,邑人贫者贷之,不善者教之,所居,人皆从式,何故见冤? ”使者曰:“苟,子欲何?”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节,有财者宜输之,如此匈奴可灭也。

”使者以闻。

丞相弘曰:“此非人情,愿陛下勿许。

”于是上不报式。