《猫》阅读理解题及答案

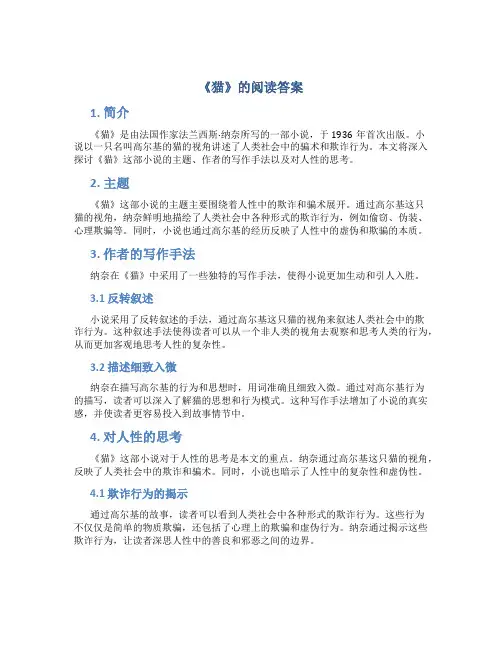

《猫》的阅读答案

《猫》的阅读答案1. 简介《猫》是由法国作家法兰西斯·纳奈所写的一部小说,于1936年首次出版。

小说以一只名叫高尔基的猫的视角讲述了人类社会中的骗术和欺诈行为。

本文将深入探讨《猫》这部小说的主题、作者的写作手法以及对人性的思考。

2. 主题《猫》这部小说的主题主要围绕着人性中的欺诈和骗术展开。

通过高尔基这只猫的视角,纳奈鲜明地描绘了人类社会中各种形式的欺诈行为,例如偷窃、伪装、心理欺骗等。

同时,小说也通过高尔基的经历反映了人性中的虚伪和欺骗的本质。

3. 作者的写作手法纳奈在《猫》中采用了一些独特的写作手法,使得小说更加生动和引人入胜。

3.1 反转叙述小说采用了反转叙述的手法,通过高尔基这只猫的视角来叙述人类社会中的欺诈行为。

这种叙述手法使得读者可以从一个非人类的视角去观察和思考人类的行为,从而更加客观地思考人性的复杂性。

3.2 描述细致入微纳奈在描写高尔基的行为和思想时,用词准确且细致入微。

通过对高尔基行为的描写,读者可以深入了解猫的思想和行为模式。

这种写作手法增加了小说的真实感,并使读者更容易投入到故事情节中。

4. 对人性的思考《猫》这部小说对于人性的思考是本文的重点。

纳奈通过高尔基这只猫的视角,反映了人类社会中的欺诈和骗术。

同时,小说也暗示了人性中的复杂性和虚伪性。

4.1 欺诈行为的揭示通过高尔基的故事,读者可以看到人类社会中各种形式的欺诈行为。

这些行为不仅仅是简单的物质欺骗,还包括了心理上的欺骗和虚伪行为。

纳奈通过揭示这些欺诈行为,让读者深思人性中的善良和邪恶之间的边界。

4.2 人性的复杂性纳奈在《猫》中也揭示了人性的复杂性。

人类社会中的欺诈行为并不是简单的黑与白的对立,而是存在一些灰色地带。

纳奈在描写角色的时候很少用纯粹的正面或者负面形容词,而是通过复杂的情节描写让读者反思人性的多维性。

5. 结论《猫》这部小说通过高尔基这只猫的视角,深刻地描绘了人类社会中的欺诈和骗术。

纳奈通过独特的写作手法和深入的人性思考,给读者带来了一次思考人性和社会的旅程。

《猫》阅读理解题及答案

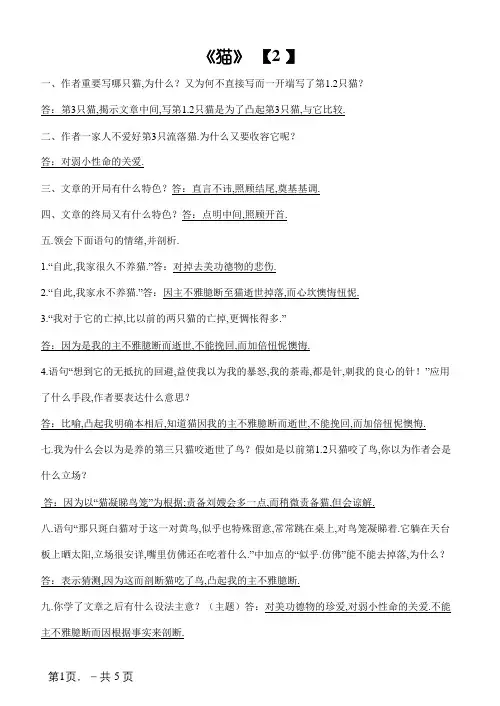

《猫》【2 】一、作者重要写哪只猫,为什么?又为何不直接写而一开端写了第1.2只猫?答:第3只猫,揭示文章中间,写第1.2只猫是为了凸起第3只猫,与它比较.二、作者一家人不爱好第3只流落猫.为什么又要收容它呢?答:对弱小性命的关爱.三、文章的开局有什么特色?答:直言不讳,照顾结尾,奠基基调.四、文章的终局又有什么特色?答:点明中间,照顾开首.五.领会下面语句的情绪,并剖析.1.“自此,我家很久不养猫.”答:对掉去美功德物的悲伤.2.“自此,我家永不养猫.”答:因主不雅臆断至猫逝世掉落,而心坎懊悔忸怩.3.“我对于它的亡掉,比以前的两只猫的亡掉,更惆怅得多.”答:因为是我的主不雅臆断而逝世,不能挽回,而加倍忸怩懊悔.4.语句“想到它的无抵抗的回避,益使我以为我的暴怒,我的荼毒,都是针,刺我的良心的针!”应用了什么手段,作者要表达什么意思?答:比喻,凸起我明确本相后,知道猫因我的主不雅臆断而逝世,不能挽回,而加倍忸怩懊悔.七.我为什么会以为是养的第三只猫咬逝世了鸟?假如是以前第1.2只猫咬了鸟,你以为作者会是什么立场?答:因为以“猫凝睇鸟笼”为根据;责备刘嫂会多一点,而稍微责备猫,但会谅解.八.语句“那只斑白猫对于这一对黄鸟,似乎也特殊留意,常常跳在桌上,对鸟笼凝睇着.它躺在天台板上晒太阳,立场很安详,嘴里仿佛还在吃着什么.”中加点的“似乎.仿佛”能不能去掉落,为什么?答:表示猜测,因为这而剖断猫吃了鸟,凸起我的主不雅臆断.九.你学了文章之后有什么设法主意?(主题)答:对美功德物的珍爱,对弱小性命的关爱.不能主不雅臆断而因根据事实来剖断.《巨大的悲剧》浏览第二天然段,答复下面问题.1.按请求写出叙事的要素.时光:_1月18日____地点:__南顶点__人物:斯科特和他的四名伙伴2.“他只用冷淡的眼睛看了看这块悲伤的地方.”“他要忠诚地去实行这一最冷淡无情的职责……”你是如何懂得加点词“冷淡”.“冷淡无情”这两个词的答:“冷淡”写出斯科特因后到而极端兴奋.掉望的心境;“冷淡无情”一方面指别人,先到顶点的已成事实,另一方面相对斯科特毕生要实现的幻想来说,要他替别人事迹作证确切有点冷淡.3.作者为什么要引述斯科特的日志及其表达的感化.答:引述日志与斯科特未到达顶点时,对顶点的俏丽气象的想象形成光鲜比较.因为斯科特等人不是第一个到达顶点者,所以来时的深切愿望.高涨的热忱,对“无比俏丽”的神往一会儿化为乌有.如许的比较反应了人物极端掉望.苦楚的心境.4.“对人类来说,第一个到达者失去一切,第二个到达者什么也不是”(作者在这里要表达的是什么意思?你赞成这种说法吗?)答:作者站在斯科特的角度,表达了比赛掉败后极端兴奋.悲哀的心境.作者为斯科特这个掉败者作传,本身就解释作者不赞成这个不雅点.5.“挪威国旗耀武扬威.洋洋得意地在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响.”(国旗怎么会“耀武扬威”“洋洋得意”?这里表现出斯科特心坎什么样的庞杂情绪?答:这是拟人手段,表达的是斯科特和伙伴的心境.在苦楚万分的斯科特眼中,飘荡的挪威国旗就是他的敌手.成功者阿蒙森似乎站在那边耀武扬威.洋洋得意.6.为什么斯科特五人到达顶点时,“这里的一切并没有使他以为十分刺眼”?答:他们固然到达南顶点,但已不是成功的豪杰,因而心境兴奋,便以为“这里的一切并没有使他以为十分刺眼”.7.斯科特为什么要接收为他人事迹作证的义务?答:因为他讲究绅士风姿,主意诚信,坦然面临成功和掉败.正因为这一行动,他的人格才显得无比崇高,也博得了人们的尊重.浏览第12—16天然段,答复下面问题.1.斯科特上校的日志表清楚明了贰心中惦念着祖公平易近族.同伙.老婆,有着忘我的爱.2.斯科特上校在最后的一篇日志中把“我的老婆”改成为“我的遗孀”这是为什么?表现了他如何的性情?答:因为斯科特已经做好了就义的预备.表现他沉着.坚韧的性情.3.斯科特在性命的最后时刻,在北风凛凛的南极帐篷里,给英国大众写了一封绝命书.请根据选段剖析这位豪杰所表达出的心坎情绪.答:酷爱故国,勇于献身.4.但是在这白雪皑皑的荒野上,只有心中的海市蜃楼,它召来那些因为爱情.忠诚和友情曾经同他有过接洽的各类人的形象,他给所有这些人留下了话.(接洽高低文看,“心坎中的海市蜃楼”是什么意思?作者为什么要如许比喻?)答:指斯科特临逝世前回想的美妙的旧事和他对故国.亲人和同伙的怀想.他们与严格的情况形成光鲜的对比,海市蜃楼是美妙的,倒是基本无法实现的.如许比喻加倍凸起了悲剧后果给人心灵的冲击.5.“一小我固然在同不可克服的好运的搏斗中扑灭了本身,但他的心灵却是以变得无比崇高.所有这些在一切时代都是最巨大的悲剧.这话表达的是什么意思?在全文中起什么感化?”答:最后一段表达了作者对斯科特崇高的赞誉,意思是斯科特在与大天然的搏斗中固然掉败了,他的身材倒下了,但是他的心灵经受了考验,变得无比的崇高.有价值的.美的扑灭当然是巨大的悲剧.这段话在全文中可作为宗旨句.名著浏览:2分1.它讲述的是阿廖沙三岁至十岁这一段时代的童年生涯.小说从“我”随母亲投靠外祖父写起,到外祖父叫“我”去“人世”混饭吃停止.活泼地再现了19世纪七八十年月俄罗斯基层人平易近的生涯状态.如写“我”刚到外祖父家时见舅舅们为争取家产而争吵斗殴的情景,批评了小市平易近的自私残暴;写“我”在母亲逝世后与外祖母相依为命的一段生涯,作者描绘了外祖父的贪心小气(该他出钱买的那天,午饭按例要坏些;十分留意倒给他的茶的浓度;连敬圣像点的长明灯的油也是各买各的),外祖母的宽厚仁慈(该她出钱买的满是好肉;对着“我”挣来的钱默默流泪)等等.《童年》的人物形象.阿廖沙:从小在实际的生涯中懂得到了善与恶.爱与恨.使他在阴郁浑浊的情况中仍保持着生涯的勇气和信念,养成了顽强.大胆.正派的性情,充满爱心.外祖父:他有着抵触庞杂的性情,心坎有着仁慈的一面,但对金钱的贪心腐化了他的魂魄.经常毒打外祖母和孩子们,如阿列克谢因染坏一匹布,被他打得昏逝世曩昔;狠心剥削工人,暗放高利贷,鼓动帮工偷器械.他是一个小气.贪心.专横.残暴的典范形象.外祖母:她经常讲一些恻隐穷汉和弱者.歌唱公理和光亮的平易近间故事给他听,如一盏明灯照亮了阿廖沙迟钝而孤单的心,她庇护.关怀着阿廖沙,赐与他无穷的温情与钟爱,进行有益的教诲.她慈祥仁慈.愚蠢能干.酷爱生涯.襟怀胸襟广大.擅长谦让,有一颗博大的心.小茨冈:他是一个被抛弃的孩子,爱好偷器械回来.他争强好胜,爱好逞能,为了得到别人的称赞不择手腕.但乐不雅纯朴,赐与阿廖沙许多的关心.④小茨冈:乐不雅纯朴;老工人格里戈里:正派;“功德情”:献身于科学的常识分子.1.阿廖沙在外祖父的家中最密切的人是(C )A.外祖父B.两个舅舅C.外祖母D.茨冈2.在《童年》中,阿廖沙的表哥——米哈伊尔的萨沙的性情是( B)A.顺受.麻痹B.沉默.愁闷. C.正派本分3.高尔基几岁开端白手起家的.( C) A.14.B.15C.10.D.164.两个舅舅互相奋斗的重要原因是(A)A.都想得到父亲的财产B.为了照料阿辽沙C.格里高里的挑拨D.为了阿辽沙的舅妈5.是(B )使阿辽沙的外祖父变得小气.专横.残暴. A.不幸的童年B.生涯所迫,为了传到钱C.他性情就是如许D.父亲教他变成了如许。

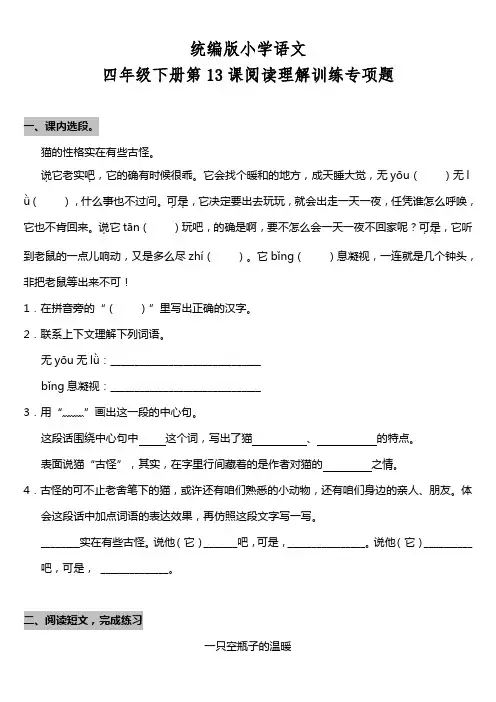

部编版语文四年级下册 第13课《猫》阅读专项训练题(含答案)

统编版小学语文四年级下册第13课阅读理解训练专项题一、课内选段。

猫的性格实在有些古怪。

说.它老实吧.,它的确有时候很乖。

它会找个暖和的地方,成天睡大觉,无yōu()无l,它决定要出去玩玩,就会出走一天一夜,任凭谁怎么呼唤,ǜ(),什么事也不过问。

可是..它也不肯回来。

说.它tān()玩吧,的确是啊,要不怎么会一天一夜不回家呢?可是,它听..到老鼠的一点儿响动,又是多么尽zhí()。

它bǐng()息凝视,一连就是几个钟头,非把老鼠等出来不可!1.在拼音旁的“()”里写出正确的汉字。

2.联系上下文理解下列词语。

无yōu无lǜ:_______________________________bǐng息凝视:_______________________________3.用“﹏﹏”画出这一段的中心句。

这段话围绕中心句中这个词,写出了猫、的特点。

表面说猫“古怪”,其实,在字里行间藏着的是作者对猫的之情。

4.古怪的可不止老舍笔下的猫,或许还有咱们熟悉的小动物,还有咱们身边的亲人、朋友。

体会这段话中加点词语的表达效果,再仿照这段文字写一写。

________实在有些古怪。

说他(它)_______吧,可是,________________。

说他(它)__________吧,可是,______________。

二、阅读短文,完成练习一只空瓶子的温暖①星期天,一家人购物后回到小区,女儿把空的纯净水瓶子顺手放到了垃圾箱旁。

13岁的女儿是进步了,以前她可是随手乱扔。

但我没有表扬她,我想,这反倒是一个很好的教育机会。

②我不动声色,走过去把空瓶子又捡了起来,随手放进了我的手提袋里。

这是我的习惯,我不会把它们扔掉的,我家里不缺几个瓶子的钱,但瓶子问题折射出来的是一个人的素养。

今天,我更是要做给女儿看的。

③果然,女儿看到我的举动很吃惊,她竟然要把瓶子从我的手提袋中拿出来重新扔掉。

看女儿进入我设的圈套,我这才谆谆地教导她:“孩子,不是老爸吝啬,一只瓶子一毛钱,不值什么钱,但这也是钱,节俭是从一个空瓶子开始的。

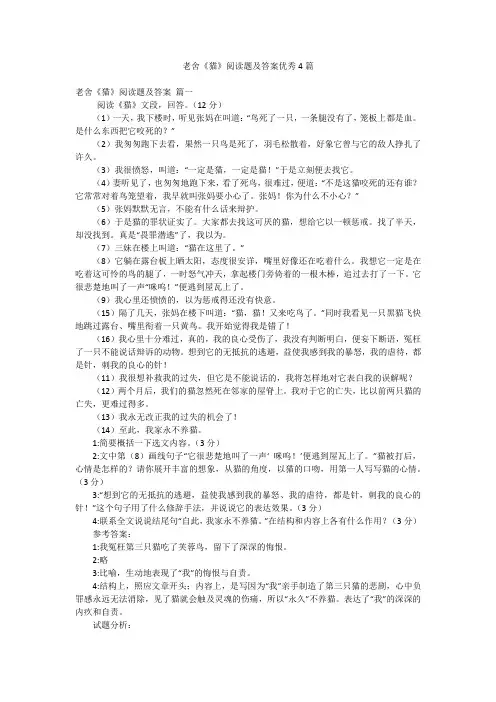

老舍《猫》阅读题及答案优秀4篇

老舍《猫》阅读题及答案优秀4篇老舍《猫》阅读题及答案篇一阅读《猫》文段,回答。

(12分)(1)一天,我下楼时,听见张妈在叫道:“鸟死了一只,一条腿没有了,笼板上都是血。

是什么东西把它咬死的?”(2)我匆匆跑下去看,果然一只鸟是死了,羽毛松散着,好象它曾与它的敌人挣扎了许久。

(3)我很愤怒,叫道:“一定是猫,一定是猫!”于是立刻便去找它。

(4)妻听见了,也匆匆地跑下来,看了死鸟,很难过,便道:“不是这猫咬死的还有谁?它常常对着鸟笼望着,我早就叫张妈要小心了。

张妈!你为什么不小心?”(5)张妈默默无言,不能有什么话来辩护。

(6)于是猫的罪状证实了。

大家都去找这可厌的猫,想给它以一顿惩戒。

找了半天,却没找到。

真是“畏罪潜逃”了,我以为。

(7)三妹在楼上叫道:“猫在这里了。

”(8)它躺在露台板上晒太阳,态度很安详,嘴里好像还在吃着什么。

我想它一定是在吃着这可怜的鸟的腿了,一时怒气冲天,拿起楼门旁倚着的一根木棒,追过去打了一下。

它很悲楚地叫了一声“咪呜!”便逃到屋瓦上了。

(9)我心里还愤愤的,以为惩戒得还没有快意。

(15)隔了几天,张妈在楼下叫道:“猫,猫!又来吃鸟了。

”同时我看见一只黑猫飞快地跳过露台、嘴里衔着一只黄鸟。

我开始觉得我是错了!(16)我心里十分难过,真的,我的良心受伤了,我没有判断明白,便妄下断语,冤枉了一只不能说话辩诉的动物。

想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒,我的虐待,都是针,刺我的良心的针!(11)我很想补救我的过失,但它是不能说话的,我将怎样地对它表白我的误解呢?(12)两个月后,我们的猫忽然死在邻家的屋脊上。

我对于它的亡失,比以前两只猫的亡失,更难过得多。

(13)我永无改正我的过失的机会了!(14)至此,我家永不养猫。

1:简要概括一下选文内容。

(3分)2:文中第(8)画线句子“它很悲楚地叫了一声‘ 咪呜!’便逃到屋瓦上了。

”猫被打后,心情是怎样的?请你展开丰富的想象,从猫的角度,以猫的口吻,用第一人写写猫的心情。

部编版四年级语文下册《猫》阅读理解练习题含答案

类文阅读-13 猫阿咪(节选)丰子恺阿咪之父是中国猫,之母是外国猫。

故阿咪毛甚长,有似兔子。

想是秉(承呈)母教之故,态度异常活泼。

除睡觉外,竟无片刻静止。

地上倘有一物,百玩不厌。

人倘理睬它一下,它就用姿态动作代替言语,和你大打交道。

此时你即使有要事在身,也只得暂时(敝撇)开,与它应酬一下:即使有懊恼在心,也自会忘怀一切,笑逐(言颜)开。

哭的孩子看见了阿咪,会破涕为笑呢。

我家的访客之中,有的也很枯(糙燥)无味。

他们是为公事或私事或礼貌而来的,谈完了天气之后只得默守冷场。

然而自从来了阿咪,我们的谈话有了插曲,主客都舒畅了。

一个客人向我叙述一件颇伤脑筋之事,谈话冗长曲折,连听者也很吃力。

谈至中途,阿咪蹦跳而来,无端地仰卧在我面前了。

这客人正在愤(慨概)之际,忽然转怒为喜,停止发言,赞道:“这猫很有趣!”便欣赏它,抚弄它,获得了片时的休息与调节。

一个客人带了个孩子来。

我们谈话,孩子不感兴味,在旁枯坐。

我家此时没有小主人可陪小客人,我正抱歉,忽然阿咪从沙发下钻出。

后来我应酬大客人,阿咪替我招待小客人。

原来小朋友最爱猫,和它厮伴半天,也不厌倦;甚至被它抓出了血也情愿。

因为他们有一共通性:活泼好动。

女孩子更喜欢猫,逗它玩它,抱它喂它,劳而不怨。

因为他们也有个共通性:娇痴亲昵。

(选自《阿咪》新星出版社)1. 画去括号中错误的字。

2. 第一段段介绍阿咪的血统和可爱的样貌,突出了它的习性。

3. 对文章理解不正确的一项是()。

A. 阿咪的出现给主客谈话增添了乐趣,不再枯燥。

B. 作者说小朋友爱猫是因为他们有共同的特点,具有活泼好动、娇痴亲昵的共性。

C. 作者的访客大多也喜欢阿咪。

4. 作者通过叙述哪两件事情,表达了对阿咪的喜爱之情?5. 阿咪给作者的生活带来了哪些乐趣?参考答案】1. 呈敝言糙概2. 活泼好动3. B。

4. 阿咪出现在访客前,让访客转怒为喜。

阿咪陪小客人玩5. 让访谈不再枯燥,陪人玩耍,给家人和客人带来了热闹和欢笑。

《猫》阅读理解题及答案 (自动保存的)

《猫》阅读理解题1、文章的开局有什么特点?开门见山,照应结尾,奠定基调。

2、我为什么会认为是养的第三只猫咬死了鸟?如果是以前第1、2只猫咬了鸟,你认为作者会是什么态度?因为以“猫凝望鸟笼”为依据;责怪张嫂会多一点,而稍微责怪猫,但会原谅。

3、你学了文章之后有什么想法?对美好事物的珍惜,对弱小生命的关爱。

不能主观臆断而因根据事实来判定。

二、阅读“”这时,妻买了一对黄色白芙蓉鸟来,到”“自此,我家永不养猫。

”1、按照芙蓉鸟事件发展的过程,情节可分为哪六个环节?买鸟、凝望、被疑、蒙冤、受罚、真相2、芙蓉鸟事件中,作者对情节的安排有什么特点?作用是什么?按照故事发展的过程,这一部分有六个情节,依次为“买鸟”“凝望”“被疑”“蒙冤”“受罚”“真相”。

这当中,前五个情节详细叙述了第三只小猫的不幸遭遇,把读者置于疑云中,直到最后一个情节,才用寥寥数语揭示出真相,于是疑云顿开。

这样安排,不仅使情节显得曲折跌宕,而且容易激起读者对第三只小猫的同情与怜悯。

3、作者善于设置伏笔,使结构严谨。

请找出选文中小猫最后被冤枉而埋得两处伏笔。

并分析其作用(同步98页)4、、“我没有判断明白,便妄下断语,冤枉了一只不能说话辩诉的动物。

”分析这句话表达了作者什么样的思考?猫也好,张婶也好,他们都不能为自己辩护,因为他们都处于弱势,没有力量去保护自己。

作者通过这些告诉读者,在动荡不安的旧中国,那些贫苦者、弱小者的不幸的命运,表达了自己的反思,也表现了对弱者的同情。

4、5、.“想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!”这句话运用了什么修辞手法?作者要表达什么意思?(3分)(同步82页)答案:这句话运用了比喻的修辞手法。

生动形象地写出了“我”明白真相后,知道猫因“我”的主观臆断蒙冤而死,不能挽回结果而后悔、内疚的情感。

6、.“自此,我家永不养猫”,这句话是全文的结尾,它在内容和结构上有什么作用?(3分)答案:这句话在内容上是对全文的总结。

《猫》的文本教学解读《猫》阅读答案

《猫》的文本教学解读《猫》阅读答案《猫》逗着它玩,但没有对于前几只小猫那样感兴趣。

有一天,它因夜里冷,钻到火炉底下去,毛被烧脱好几块,更觉得难看了。

春天来了,它成了一只壮猫了,却仍不改它的忧郁性,也不去捉鼠,终日懒惰的伏着,吃得胖胖的。

这时,妻买了一对黄色的芙蓉鸟来,挂在廊前,叫得很好听。

妻常常叮嘱着张婶换水,加鸟粮,洗刷笼子。

那只花白猫对于这一对黄鸟,似乎也特别注意,常常跳在桌上,对鸟笼凝望着。

妻道:“张婶,留心猫,它会吃鸟呢。

”张婶便跑来把猫捉了去。

隔一会,它又跳上桌子对鸟笼凝望着了。

一天,我下楼时,听见张婶在叫道:“鸟死了一只,一条腿被咬去了,笼扳上都是血。

是什么东西把它咬死的?”我匆匆跑下去看,果然一只鸟是死了,羽毛松散着,好像它曾与它的敌人挣扎了许久。

我很愤怒,叫道:“一定是猫,一定是猫!”于是立刻便去找它。

妻听见了,也匆匆地跑下来,看了死鸟,很难过,便道:“不是这猫咬死的还有谁?它常常对鸟笼望着,我早就叫张婶要小心了。

张婶!你为什么不小心?”张婶默默无言,不能有什么话来辩护。

于是猫的罪状证实了。

大家都去找这可厌的猫,想给它以一顿惩戒。

找了半天,却没找到。

我以为它真是“畏罪潜逃”了。

三妹在楼上叫道:“猫在这里了。

”它躺在露台板上晒太阳,态度很安详,嘴里好象还在吃着什么。

我想,它一定是在吃着这可怜的鸟的腿了,一时怒气冲天,拿起楼门旁倚着的一根木棒,追过去打了一下。

它很悲楚地叫了一声“咪呜!”便逃到屋瓦上了。

我心里还愤愤的,以为惩戒得还没有快意。

隔了几天,李嫂在楼下叫道:“猫,猫?又来吃鸟了。

”同时我看见一只黑猫飞快的逃过露台,嘴里衔着一只黄鸟。

我开始觉得我是错了!我心里十分的难过,真的,我的良心受伤了,我没有判断明白,便妄下断语,冤苦了一只不能说话辩诉的动物。

想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒,我的虐待,都是针,刺我的良心的针!我很想补救我的过失,但它是不能说话的,我将怎样的对它表白我的误解呢?两个月后,我们的猫忽然死在邻家的屋脊上。

部编版四年级语文下册《 猫》阅读理解练习题含答案

类文阅读-13 猫阿咪(节选)丰子恺阿咪之父是中国猫,之母是外国猫。

故阿咪毛甚长,有似兔子。

想是秉(承呈)母教之故,态度异常活泼。

除睡觉外,竟无片刻静止。

地上倘有一物,百玩不厌。

人倘理睬它一下,它就用姿态动作代替言语,和你大打交道。

此时你即使有要事在身,也只得暂时(敝撇)开,与它应酬一下:即使有懊恼在心,也自会忘怀一切,笑逐(言颜)开。

哭的孩子看见了阿咪,会破涕为笑呢。

我家的访客之中,有的也很枯(糙燥)无味。

他们是为公事或私事或礼貌而来的,谈完了天气之后只得默守冷场。

然而自从来了阿咪,我们的谈话有了插曲,主客都舒畅了。

一个客人向我叙述一件颇伤脑筋之事,谈话冗长曲折,连听者也很吃力。

谈至中途,阿咪蹦跳而来,无端地仰卧在我面前了。

这客人正在愤(慨概)之际,忽然转怒为喜,停止发言,赞道:“这猫很有趣!”便欣赏它,抚弄它,获得了片时的休息与调节。

一个客人带了个孩子来。

我们谈话,孩子不感兴味,在旁枯坐。

我家此时没有小主人可陪小客人,我正抱歉,忽然阿咪从沙发下钻出。

后来我应酬大客人,阿咪替我招待小客人。

原来小朋友最爱猫,和它厮伴半天,也不厌倦;甚至被它抓出了血也情愿。

因为他们有一共通性:活泼好动。

女孩子更喜欢猫,逗它玩它,抱它喂它,劳而不怨。

因为他们也有个共通性:娇痴亲昵。

(选自《阿咪》新星出版社)1.画去括号中错误的字。

2.第一段段介绍阿咪的血统和可爱的样貌,突出了它的习性。

3.对文章理解不正确的一项是()。

A.阿咪的出现给主客谈话增添了乐趣,不再枯燥。

B.作者说小朋友爱猫是因为他们有共同的特点,具有活泼好动、娇痴亲昵的共性。

C.作者的访客大多也喜欢阿咪。

4.作者通过叙述哪两件事情,表达了对阿咪的喜爱之情?5.阿咪给作者的生活带来了哪些乐趣?【参考答案】1.呈敝言糙概2. 活泼好动3.B。

4.阿咪出现在访客前,让访客转怒为喜。

阿咪陪小客人玩。

5.让访谈不再枯燥,陪人玩耍,给家人和客人带来了热闹和欢笑。

猫猫是这样的刘洁猫猫的寿命大约7-10年,若在室内饲养,大约10-15年。

猫的阅读练习题及答案

猫的阅读练习题及答案语文阅读在平时测试、期末考试中都占有很大的比重,所以,多做一些阅读练习,不仅能熟能生巧,轻松应对考试,最重要的,对于语文学习能力的提高非常有帮助。

下面给大家分享一些关于猫的阅读练习题及答案,希望对大家有所帮助。

猫郑振铎我家养了好几次的猫,却总是失踪或死亡。

三妹是最喜欢猫的,她常在课后回家时,逗着猫玩。

有一次,从隔壁要了一只新生的猫来。

花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前太阳光里滚来滚去。

三妹常常的,取了一条红带,或一条绳子,在它面前来回地拖摇着,它便扑过来抢,又扑过去抢。

我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖地照着,心上感着生命的新鲜与快乐。

后来这只猫不知怎地忽然消瘦了,也不肯吃东西,光泽的毛也污涩了。

终日躺在客厅上的椅下,不肯出来。

三妹想着种.种方法去逗它,它都不理会。

我们都很替它忧郁。

三妹特地买了一个很小很小的铜铃,用红绫带穿了,挂在它颈下,但只观得不相称,它只是毫无生意的、懒惰的、郁闷地躺着。

又一天中午,我从编译所回来,三妹很难过地说道:“哥哥,小猫死了!”我心里也感着一缕的酸辛,可怜这两个月来相伴的小侣!当时只得安慰着三妹道:“不要紧,我再向别处要一只来给你。

”隔了几天,二妹从虹口舅舅家里回来,她道,舅舅那里有三四只小猫,很有趣,正要给人家。

三妹便怂恿着她去拿一只来。

礼拜天,母亲回来了,却带了一只浑身黄色的小猫回来。

立刻引起了三妹的注意,又被这只黄色的小猫吸引去了。

这只小猫较第一只更有趣,更活泼。

它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。

它似乎太活泼了,一点也不怕生人,有时由树上跃到墙上,又跑到街上,在那里晒太阳。

我们都很为它提心吊胆,一天都要“小猫呢?小猫呢?”的查问好几次。

每次总要寻找一回,方才寻到。

三妹常指它笑着骂道:“你这小猫呀,要被乞丐捉去后才不会乱跑呢!”某一日清晨,我起床来,披了衣下楼,没有看见小猫,在小园里找了一遍,也不见。

《猫》阅读练习及答案(部编人教版七年级语文上册第16课)

郑振铎《猫》阅读练习及答案我家养了好几次猫,结局总是失踪或死亡。

三妹是最喜欢猫的,她常在课后回家时,逗着猫玩。

有一次,从隔壁要了一只新生的猫来。

花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前太阳光里滚来滚去。

三妹常常的,取了一条红带,或一根绳子,在它面前来回的拖摇着,它便扑过来抢,又扑过去抢。

我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖的照着,心上感着生命的新鲜与快乐。

后来这只猫不知怎地忽然消瘦了,也不肯吃东西,光泽的毛也污涩了,终日躺在厅上的椅下,不肯出来。

三妹想着种种方法逗它,它都不理会。

我们都很替它忧郁。

三妹特地买了一个很小很小的铜铃,用红绫带穿了,挂在它颈下,但只显得不相称,它只是毫无生意的,懒惰的,郁闷的躺着。

有一天中午,我从编译所回来,三妹很难过的说道:“哥哥,小猫死了!”我心里也感着一缕的酸辛,可怜这两月来相伴的小侣!当时只得安慰着三妹道:“不要紧,我再向别处要一只来给你。

”隔了几天,二妹从虹口舅舅家里回来,她道,舅舅那里有三四只小猫,很有趣,正要送给人家。

三妹便怂恿着她去拿一只来。

礼拜天,母亲回来了,却带了一只浑身黄色的小猫同来。

立刻三妹一部分的注意,又被这只黄色小猫吸引去了。

这只小猫较第一只更有趣、更活泼。

它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。

它似乎太活泼了,一点也不怕生人,有时由树上跃到墙上,又跑到街上,在那里晒太阳。

我们都很为它提心吊胆,一天都要“小猫呢?小猫呢?”查问得好几次。

每次总要寻找了一回,方才寻到。

三妹常指它笑着骂道:“你这小猫呀,要被乞丐捉去后才不会乱跑呢!”我回家吃中饭,总看见它坐在铁门外边,一见我进门,便飞也似地跑进去了。

饭后的娱乐,是看它在爬树。

隐身在阳光隐约里的绿叶中,好像在等待着要捉捕什么似的。

把它抱了下来。

一放手,又极快地爬上去了。

过了二三个月,它会捉鼠了。

有一次,居然捉到一只很肥大的鼠,自此,夜间便不再听见讨厌的吱吱的声了。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《猫》

一、作者主要写哪只猫,为什么?又为何不直接写而一开始写了第1、2只猫?

答:第3只猫,揭示文章中心,写第1、2只猫是为了突出第3只猫,与它对比.

二、作者一家人不喜欢第3只流浪猫。

为什么又要收留它呢?

答:对弱小生命的关爱。

三、文章的开局有什么特点?答:开门见山,照应结尾,奠定基调。

四、文章的结局又有什么特点?答:点明中心,照应开头。

五、体会下面语句的情感,并分析。

1、“自此,我家好久不养猫。

”答:对失去美好事物的伤心。

2、“自此,我家永不养猫。

”答:因主观臆断至猫死掉,而内心后悔内疚。

3、“我对于它的亡失,比以前的两只猫的亡失,更难过得多。

”

答:因为是我的主观臆断而死,不能挽回,而更加内疚后悔。

4、语句“想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒,我的虐待,都是针,刺我的良心的针!”使用了什么手法,作者要表达什么意思?

答:比喻,突出我明白真相后,知道猫因我的主观臆断而死,不能挽回,而更加内疚后悔。

七、我为什么会认为是养的第三只猫咬死了鸟?如果是以前第1、2只猫咬了鸟,你认为作者会是什么态度?

答:因为以“猫凝望鸟笼”为依据;责怪刘嫂会多一点,而稍微责怪猫,但会原谅。

八、语句“那只花白猫对于这一对黄鸟,似乎也特别注意,常常跳在桌上,对鸟笼凝望着。

它躺在露台板上晒太阳,态度很安详,嘴里好象还在吃着什么。

”中加点的“似乎、好象”能不能去掉,为什么?

答:表示猜测,因为这而判定猫吃了鸟,突出我的主观臆断。

九、你学了文章之后有什么想法?(主题)答:对美好事物的珍惜,对弱小生命的关爱。

不能主观臆断而因根据事实来判定。

《伟大的悲剧》

阅读第二自然段,回答下面问题。

1.按要求写出叙事的要素。

时间:_1月18日____地点:__南极点__人物:斯科特和他的四名伙伴

2.“他只用冷漠

....的职..的眼睛看了看这块伤心的地方。

”“他要忠实地去履行这一最冷酷无情

责……”你是怎样理解加点词“冷漠”、“冷酷无情”这两个词的

答:“冷漠”写出斯科特因后到而极度沮丧、绝望的心情;“冷酷无情”一方面指别人,先到极点的已成事实,另一方面相对斯科特毕生要实现的理想来说,要他替别人业绩作证确实有点冷酷。

3.作者为什么要引述斯科特的日记及其表达的作用。

答:引述日记与斯科特未到达极点时,对极点的美丽景象的想象形成鲜明对比。

由于斯科特等人不是第一个到达极点者,所以来时的深切希望、高涨的热情,对“无比美丽”的向往一下子化为乌有。

这样的对比反映了人物极度失望、痛苦的心情。

4.“对人类来说,第一个到达者拥有一切,第二个到达者什么也不是”(作者在这里要表达的是什么意思?你同意这种说法吗?)

答:作者站在斯科特的角度,表达了角逐失败后极度沮丧、悲哀的心情。

作者为斯科特这个失败者作传,本身就说明作者不同意这个观点。

5.“挪威国旗耀武扬威、洋洋得意地在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响。

”(国旗怎么会“耀武扬威”“洋洋得意”?这里表现出斯科特内心什么样的复杂感情?

答:这是拟人手法,表达的是斯科特和伙伴的心情。

在痛苦万分的斯科特眼中,飘扬的挪威国旗就是他的对手、胜利者阿蒙森似乎站在那里耀武扬威、洋洋得意。

6.为什么斯科特五人到达极点时,“这里的一切并没有使他觉得十分耀眼”?

答:他们虽然到达南极点,但已不是成功的英雄,因而心情沮丧,便觉得“这里的一切并没有使他觉得十分耀眼”。

7.斯科特为什么要接受为他人业绩作证的任务?

答:因为他讲求绅士风度,主张诚信,坦然面对成功和失败。

正因为这一行为,他的人格才显得无比高尚,也赢得了人们的尊敬。

阅读第12—16自然段,回答下面问题。

1.斯科特上校的日记表明了他心中惦记着祖国民族、朋友、妻子,有着无私的爱。

2.斯科特上校在最后的一篇日记中把“我的妻子”改成为“我的遗孀”这是为什么?表现了他怎样的性格?答:因为斯科特已经做好了牺牲的准备。

表现他冷静、坚韧的性格。

3.斯科特在生命的最后时刻,在寒风凛冽的南极帐篷里,给英国公众写了一封绝命书。

请根据选段分析这位英雄所表达出的内心情感。

答:热爱祖国,勇于献身。

4.但是在这白雪皑皑的荒漠上,只有心中的海市蜃楼,它召来那些由于爱情、忠诚和友谊曾经同他有过联系的各种人的形象,他给所有这些人留下了话。

(联系上下文看,“内心中的海市蜃楼”是什么意思?作者为什么要这样比喻?)

答:指斯科特临死前回忆的美好的往事和他对祖国、亲人和朋友的怀想。

他们与严酷的环境形成鲜明的对照,海市蜃楼是美好的,却是根本无法实现的。

这样比喻更加突出了悲剧效果给人心灵的冲击。

5.“一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。

所有这些在一切时代都是最伟大的悲剧。

这话表达的是什么意思?在全文中起什么作用?”

答:最后一段表达了作者对斯科特崇高的赞誉,意思是斯科特在与大自然的搏斗中虽然失败了,他的身体倒下了,但是他的心灵经受了考验,变得无比的崇高。

有价值的、美的毁灭当然是伟大的悲剧。

这段话在全文中可作为主旨句。

名着阅读:2分

1.它讲述的是阿廖沙三岁至十岁这一段时期的童年生活。

小说从“我”随母亲投奔外祖父写起,

到外祖父叫“我”去“人间”混饭吃结束。

生动地再现了19世纪七八十年代俄罗斯下层人民的生活状况。

如写“我”刚到外祖父家时见舅舅们为争夺家产而争吵斗殴的情景,批判了小市民的自私残暴;写“我”在母亲死后与外祖母相依为命的一段生活,作者刻画了外祖父的贪婪吝啬(该他出钱买的那天,午饭照例要坏些;十分注意倒给他的茶的浓度;连敬圣像点的长明灯的油也是各买各的),外祖母的宽厚善良(该她出钱买的全是好肉;对着“我”

挣来的钱默默流泪)等等。

《童年》的人物形象。

阿廖沙:从小在现实的生活中了解到了善与恶、爱与恨。

使他在黑暗污浊的环境中仍保持着生活的勇气和信心,养成了坚强、勇敢、正直的性格,充满爱心。

外祖父:他有着矛盾复杂的性格,内心有着善良的一面,但对金钱的贪婪腐蚀了他的灵魂。

经常毒打外祖母和孩子们,如阿列克谢因染坏一匹布,被他打得昏死过去;狠心剥削工人,暗放高利贷,怂恿帮工偷东西。

他是一个吝啬、贪婪、专横、残暴的典型形象。

外祖母:她经常讲一些怜悯穷人和弱者、歌颂正义和光明的民间故事给他听,如一盏明灯照亮了阿廖沙敏感而孤独的心,她庇护、关心着阿廖沙,给予他无限的温情与钟爱,进行有益的教导。

她慈祥善良、聪明能干、热爱生活、胸怀宽大、善于忍让,有一颗博大的心。

小茨冈:他是一个被遗弃的孩子,喜欢偷东西回来。

他争强好胜,喜欢逞能,为了得到别人的夸奖不择手段。

但乐观纯朴,给予阿廖沙很多的帮助。

④小茨冈:乐观纯朴;老工人格里戈里:正直;“好事情”:献身于科学的知识分子。

1、阿廖沙在外祖父的家中最亲密的人是( C )

A.外祖父B.两个舅舅C.外祖母D.茨冈

2、在《童年》中,阿廖沙的表哥——米哈伊尔的萨沙的性格是( B)

A.顺受、麻木B.沉默、忧郁.C.正直本分

3、高尔基几岁开始自食其力的.( C)

A.14.B.15C.10.D.16

4、两个舅舅互相斗争的主要原因是(A)

A.都想得到父亲的财产B.为了照顾阿辽沙

C.格里高里的挑唆D.为了阿辽沙的舅妈

5、是(B)使阿辽沙的外祖父变得吝啬、专横、残暴。

A.不幸的童年B.生活所迫,为了传到钱

C.他性格就是这样D.父亲教他变成了这样。