工业循环冷却水处理设计规范2007

工业循环冷却水系统设计规范标准

《》条文说明1总则目录1.01为了控制工业循环冷却水系统由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规。

1.02本规适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。

1.03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1 总则全文1.0.1本条阐明了编制本规的目的以及为了达到这一目的而执行的技术经济原则。

在工业生产中,影响水冷设备的换热器效率和使用寿命的因素来自两个方面,一是工艺物料引起的沉积和腐蚀;二是循环冷却水引起的沉积和腐蚀。

后者是本规所要解决的问题。

因循环冷却水未加处理而造成的危害是很严重的,例如,某化工厂,原来循环水的补充水是未经过处理的深井水,每小时的循环量9560t。

由于井水硬度大、碱度高,每运行50h后,有50%的碳酸盐在设备、管道沉积下来,严重影响换热器效率。

据统计,空分透平压缩机冷却器,在运转3个月后,结垢厚度达20㎜。

打气减少20%。

该厂不少设备、在运转3个月后,必须停车酸洗一次,不但影响生产,而且浪费人力、物力。

为了防止设备管道产生结垢,该厂在循环水中直接加入六偏磷酸钠、EDTMP和T—801水质稳定剂之后,机器连续3年运行正常。

虽然每年需要增加药剂费用2万元,但综合评价经济效益还是合算的。

又如某石油化工厂,常减压车间设备腐蚀与结垢现象十分严重,Φ57×3.5面碳钢排管平均使16-20个月后,垢厚达15-40㎜。

后经投加聚磷酸盐+膦酸盐+聚合物的复合药剂进行处理,对腐蚀、结垢和菌藻的控制取得了良好的效果。

每年可节约停车检修费用约60万元,延长生产周期增产的利润约70万元。

减少设备更新费用约4.7万元。

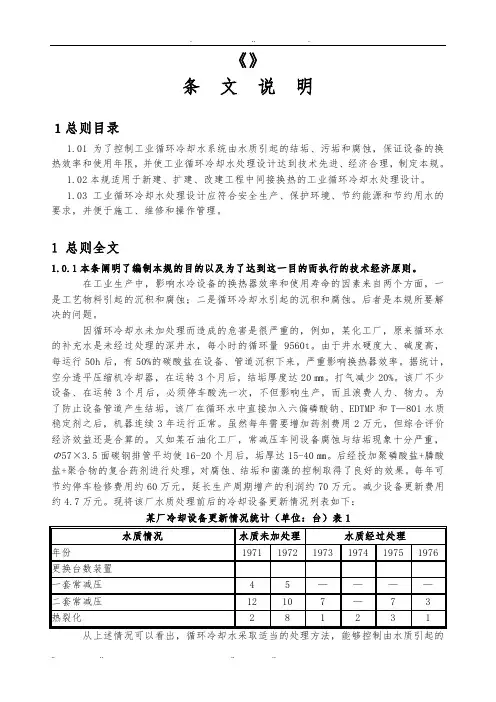

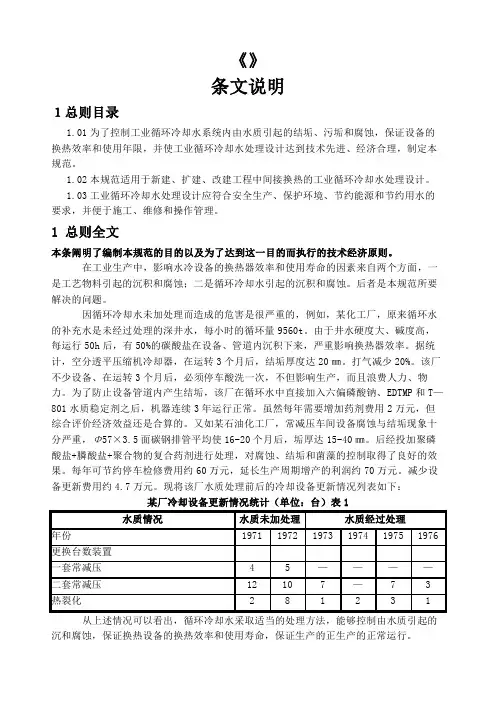

现将该厂水质处理前后的冷却设备更新情况列表如下:某厂冷却设备更新情况统计(单位:台)表1从上述情况可以看出,循环冷却水采取适当的处理方法,能够控制由水质引起的沉和腐蚀,保证换热设备的换热效率和使用寿命,保证生产的正生产的正常运行。

工业循环冷却水处理设计规范

工业循环冷却水处理设计规范

随着现代社会经济的发展,人们越来越重视工业循环冷却水的处理。

循环冷却水是工业生产过程中产生的大量热量,按照热工学原理,必须合规处理以降低热量排放,防止污染环境,保护环境。

为此,我们对工业循环冷却水处理设计规范进行了系统的研究和分析,将其制定为一部依据国家质量检测标准下的综合标准。

首先,我们认为应该针对工业循环冷却水在物理、化学、微生物和机械等方面制定相应的检测标准,以保证检测的准确性。

具体来说,对水的pH值应采用预先确定的方法测定,考虑水质受时间、季节、温度、压力和其他因素的影响,测量水质组成中主要成分、水中可溶性有机物、水质微生物量等;此外,也需要考虑水中悬浮物、游离浊度、碱度、比表面积等比较复杂的参数,以确保安全和稳定的流体循环。

其次,对工业循环冷却水的处理应设计合理的净化系统,如水源处理系统、过滤系统、水质净化系统等,可以分析处理的周期、设备的选择、投资成本等。

此外,它还要考虑节能减排,如采用新型双级曝气塔、膜反渗透膜技术等,以最大限度地节能减排,维护质量稳定性。

最后,对工业循环冷却水介质新技术、新材料和新设备应建立起合理的检测控制机制,定期检测,以及采用合理的检测手段,如紫外线分析仪、测温仪、质谱仪等,以保证循环冷却水的安全和有效的操作。

总的来说,为了保护环境,工业循环冷却水处理设计规范必须满足上述标准。

它既要考虑水质控制的要求,又要考虑循环冷却水的节能减排,降低污染,维持水质的稳定性和无毒性,为社会和环境奠定健康的基础。

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007说明

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007说明1.新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007规范修订的背景、意义及其特点1.1 我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。

我们这本《工业循环冷却水处理规范》第一版是GBJ80-83,第二版,也就是现行版GB50050-95,发布至今已达12年之久,远远超过了标准化的规定,所以要进行修订。

1.2 循环冷却水处理技术的发展我国循环冷却水处理药剂及技术虽然起步较晚,但紧跟国外的发展趋势,并结合国情进行研究开发和推广应用,具有起点高、发展快的特点。

在消化吸收的基础上,先后开发出HEDP、ATMP、EDTMP、PAA、DDM(G4)、聚马、马丙、聚季铵盐。

瞄准具有70 年代水平的聚磷酸盐/膦酸盐/聚合物/杂环化合物的循环冷却水处理“磷系复合配方”,进行研究开发,填补了国内空白,满足了大化肥循环冷却水处理药剂国产化的要求。

80 年代,随着石油装置和大型冶金装置的引进,对栗田、Nalco Drew、片山等国外著名公司的循环水处理剂及冷却水处理技术进行消化吸收。

一大批新的循环水处理剂配方相继开发成功,使我国的循环冷却水处理技术又取得了重要进展,在磷系复合配方的基础上,开发出“磷系碱性水处理配方”、“全有机水处理配方”、“钼系水处理配方”和“硅系水处理配方”。

实现了循环冷却水在自然平衡pH 条件下的碱性条件下运行,这类水处理配方除具有“磷系复合配方”的优点外,还避免了加酸操作带来的失误,深受用户的欢迎。

90 年代以来,随着水处理技术的进一步提高,国内水处理剂及技术开始出口。

同时新型膦酸盐、新型水处理杀生剂的不断开发成功,水处理药剂的前沿研究与国外水平基本接近。

“全有机水处理剂配方”应用比重不断提高,与此同时,低磷、无磷、无金属水处理配方不断推向市场。

工业循环水冷却设计规范

工业循环水冷却设计规范工业循环水冷却是制造业中常用的一种冷却方式,可以将热能从生产工艺中排出,保持设备和工艺的稳定运行。

为了确保冷却系统的安全、高效和可靠运行,需要遵循一些设计规范。

以下是工业循环水冷却设计的一些规范和要点。

首先,要正确选择冷却介质。

通常情况下,水是最常用的冷却介质。

选择冷却水的温度和流量时,需要考虑到生产工艺的要求和设备的工作条件,确保冷却水能够有效地带走热能,防止设备过热。

其次,要合理设计冷却系统的布局。

冷却系统通常包括冷却塔、冷却水泵、冷却器、水管和阀门等组成部分。

在设计过程中,要合理布置各个部件的位置,确保冷却水能够顺畅地流动,并避免管路过长、弯曲过多造成的阻力。

另外,要合理选择和设计冷却器。

冷却器的种类有很多,如换热器、冷水机组和冷却塔等。

在选择冷却器时,需要根据设备的散热量和工艺的要求来确定冷却器的容量和工作原理。

在设计冷却器时,要考虑到冷却水的流动速度、传热面积和传热系数等参数,以确保冷却效果良好。

此外,要进行循环水的处理和保护。

由于循环水中会含有各种溶解物和悬浮物,长期使用会导致水质变差。

因此,需要进行水质检测和处理,以保证水质的稳定和循环系统的正常运行。

常用的水处理方法有过滤、软化和除气等。

最后,要定期检测和维护冷却系统。

定期检测冷却水的流量、温度和压力等参数,以及冷却系统的阀门、泵和管道等设备的工作情况。

对于出现异常的情况,需要及时进行维修和更换,以防止故障的发生。

总之,工业循环水冷却的设计规范包括正确选择冷却介质、合理布局冷却系统、合理选择和设计冷却器、循环水的处理和保护,以及定期检测和维护冷却系统。

通过遵循这些规范,可以确保冷却系统的安全、高效和可靠运行,保障设备和工艺的正常运行。

工业循环冷却水设计规范一些问题

工业循环冷水设计规范

一、名词:

浓缩倍数:循环冷却水与补充水含盐量的比值

旁滤水:从循环冷水系统中分流并经过处理后,再返回系统的那部分水

排污水量:在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量

补充水量:指补充循环冷却水系统运行过程中损失的水量

二、间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜小于5.0,且不应小于3;直冷系统的设计浓缩倍数不宜小于3.0

浓缩倍数计算公式:N=Qm/(Qb+Qw)

N-----浓缩倍数

Qm---补充水量(m³/h)

Qb---排污水量(m³/h)

Qw—风吹损失水量(m³/h)

三、间冷开式系统旁滤水量宜为循环水量的1%-5%,间冷开式系统的旁滤设施宜采用砂、纤维过滤器,出水浊度小于3NTU。

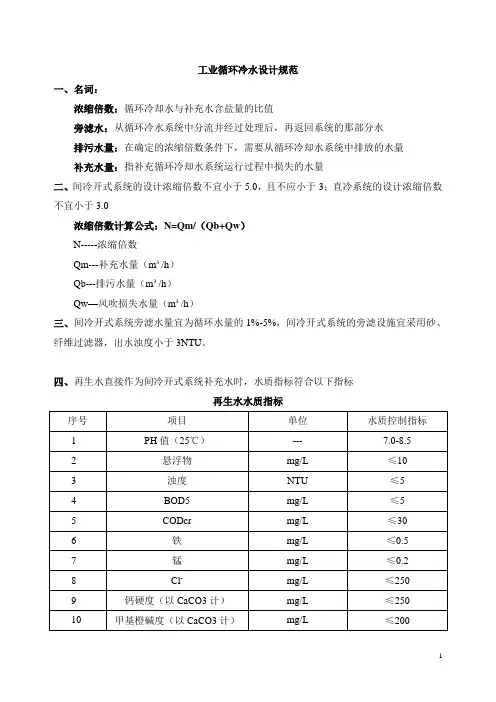

四、再生水直接作为间冷开式系统补充水时,水质指标符合以下指标

再生水水质指标

五、设计温度40℃,K值选用0.0016/℃

表2不同浓缩倍数系统的补充水量与排污水量

续表2。

工业循环冷却水系统设计规范(共35页)

《》条文说明1总则目录1.01为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。

1.02本规范适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。

1.03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1 总则全文本条阐明了编制本规范的目的以及为了达到这一目的而执行的技术经济原则。

在工业生产中,影响水冷设备的换热器效率和使用寿命的因素来自两个方面,一是工艺物料引起的沉积和腐蚀;二是循环冷却水引起的沉积和腐蚀。

后者是本规范所要解决的问题。

因循环冷却水未加处理而造成的危害是很严重的,例如,某化工厂,原来循环水的补充水是未经过处理的深井水,每小时的循环量9560t。

由于井水硬度大、碱度高,每运行50h后,有50%的碳酸盐在设备、管道内沉积下来,严重影响换热器效率。

据统计,空分透平压缩机冷却器,在运转3个月后,结垢厚度达20㎜。

打气减少20%。

该厂不少设备、在运转3个月后,必须停车酸洗一次,不但影响生产,而且浪费人力、物力。

为了防止设备管道内产生结垢,该厂在循环水中直接加入六偏磷酸钠、EDTMP和T—801水质稳定剂之后,机器连续3年运行正常。

虽然每年需要增加药剂费用2万元,但综合评价经济效益还是合算的。

又如某石油化工厂,常减压车间设备腐蚀与结垢现象十分严重,Φ57×3.5面碳钢排管平均使16-20个月后,垢厚达15-40㎜。

后经投加聚磷酸盐+膦酸盐+聚合物的复合药剂进行处理,对腐蚀、结垢和菌藻的控制取得了良好的效果。

每年可节约停车检修费用约60万元,延长生产周期增产的利润约70万元。

减少设备更新费用约4.7万元。

现将该厂水质处理前后的冷却设备更新情况列表如下:某厂冷却设备更新情况统计(单位:台)表1从上述情况可以看出,循环冷却水采取适当的处理方法,能够控制由水质引起的沉和腐蚀,保证换热设备的换热效率和使用寿命,保证生产的正生产的正常运行。

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007说明1.新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007规范修订的背景、意义及其特点1.1 我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。

我们这本《工业循环冷却水处理规范》第一版是GBJ80-83,第二版,也就是现行版GB50050-95,发布至今已达12年之久,远远超过了标准化的规定,所以要进行修订。

1.2 循环冷却水处理技术的发展我国循环冷却水处理药剂及技术虽然起步较晚,但紧跟国外的发展趋势,并结合国情进行研究开发和推广应用,具有起点高、发展快的特点。

在消化吸收的基础上,先后开发出HEDP、ATMP、EDTMP、PAA、DDM(G4)、聚马、马丙、聚季铵盐。

瞄准具有70 年代水平的聚磷酸盐/膦酸盐/聚合物/杂环化合物的循环冷却水处理“磷系复合配方”,进行研究开发,填补了国内空白,满足了大化肥循环冷却水处理药剂国产化的要求。

80 年代,随着石油装置和大型冶金装置的引进,对栗田、Nalco Drew、片山等国外著名公司的循环水处理剂及冷却水处理技术进行消化吸收。

一大批新的循环水处理剂配方相继开发成功,使我国的循环冷却水处理技术又取得了重要进展,在磷系复合配方的基础上,开发出“磷系碱性水处理配方”、“全有机水处理配方”、“钼系水处理配方”和“硅系水处理配方”。

实现了循环冷却水在自然平衡pH 条件下的碱性条件下运行,这类水处理配方除具有“磷系复合配方”的优点外,还避免了加酸操作带来的失误,深受用户的欢迎。

90 年代以来,随着水处理技术的进一步提高,国内水处理剂及技术开始出口。

同时新型膦酸盐、新型水处理杀生剂的不断开发成功,水处理药剂的前沿研究与国外水平基本接近。

“全有机水处理剂配方”应用比重不断提高,与此同时,低磷、无磷、无金属水处理配方不断推向市场。

循环水处理标准GB50050-2007

新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007释义新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007要实施了,杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司与您共同学习,共同提高。

国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007说明1.新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007规范修订的背景、意义及其特点1.1我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。

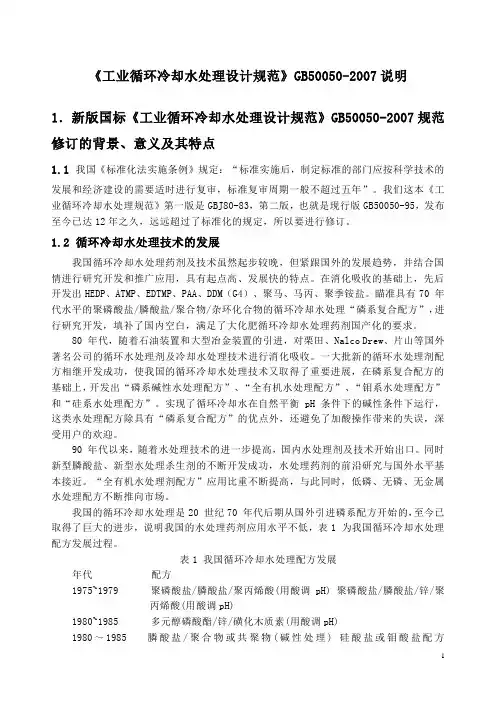

我们这本《工业循环冷却水处理规范》EDTMP、PAA、/聚合物/硅系水处理配方”“磷1986~1992????磷酸盐/二元、三元共聚物全有机配方,系统可连续运行1~2年1993????新型膦酸盐及新型共聚物开始进入市场,碱性处理比重在提高1998????开始开发无磷无金属配方目前循环冷却水处理已经在我国各个行业的循环水系统中得到应用。

不论是国产装置还是引进装置,其使用的循环冷却水药剂绝大部分已经国产化,我们已经有能力解决各种条件苛刻的冷却水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物粘泥等问题。

从90年代开始,我国在循环冷却水处理监控技术开发方面也开展了一些工作,如示踪和远程控制技术已取得初步成果,冷却水系统成垢过程专家系统已开发成功。

但在这些方面我们也有较大差距,循环冷却水系统的计算机控制、自动化管理等方面没有投入很大的开发力量,影响了水处理应用技术水平的提高。

我国循环冷却水处理技术在某些方面具有较高水平,如我国的膦酸盐类水处理剂的质量已明显提高,接近或达到了国际先进水平,因此已开始大量出口。

然而就总体而言,与国际先进水平的差距仍很明显:重点是水处理管理水平和控制水平。

现行规范GB50050-95,其中一些数据均是以聚磷、聚合物水处理配方为基础制定的,实际上至2000年水处理配方已发展至全有机配方:新型膦酸盐及新型共聚物,无磷,无金属水处理配方也开始出现,这些新型水处理配方与管理的科学化,控制的自动化相结合,使得水处理效果明显提高,水质适用范围更加宽泛,所有这一些水处理技术上进步在现有规范中没有得到反映,因此循环水处理技术发展的形势也要求对现有《工业循环冷却水处理规范》进行修订。

工业循环冷却水处理设计规范

给排水在线——中国给排水工程师的网络家园因为专业,所以完美!工业循环冷却水处理设计规范GB50050—95域名: 编辑部:info@目录1 总则2 术语、符号2.1 术语2.2 符号3 循环冷却水处理3.1 一般规定3.2 敞开式系统设计3.3 密闭式系统设计3.4 阻垢和缓蚀3.5 菌藻处理3.6 清洗和预膜处理4 旁流水处理5 补充水处理6 排水处理7 药剂的贮存和投配8 监测、控制和化验附录A 水质分析项目表附录B 本规范用词说明域名: 编辑部:info@附加说明主编部门:中华人民共和国化学工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1995年10月1日关于发布国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》的通知建标[1995]132号根据国家计委计综[1992]490号文的要求,由化工部会同有关部门共同修订的《工业循环冷却水处理设计规范》已经有关部门会审,现批准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050—95为强制性国家标准,自一九九五年十月一日起施行,原《工业循环冷却水处理设计规范》GBJ50—83同时废止。

本标准由化工部负责管理,具体解释等工作由中国寰球化学工程公司负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九五年三月十六日域名: 编辑部:info@1 总则1.0.1 为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。

1.0.3 工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1.0.4 工业循环冷却水处理设计应在不断地总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极慎重地采用新技术。

1.0.5 工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,尚应符合有关现行国家标准、规范的规定。

工业循环冷却水处理设计规范

中华人民共和国国家标准GBGB XXXX-XX工业循环冷却水处理设计规范Code for design of industrial recirculatingcooling water treatment报批稿实施XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX中华人民共和国建设部联合发布国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范Code for design of industrial recirculating cooling watertreatmentGB50050-XXXX(报批稿)主编部门:批准部门:中华人民共和国建设部实施日期:XXX出版社XXX北京前言根据建设部建标[2004]67号文“关于印发《二00四年工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”,由中国寰球工程公司作为主编单位会同相关参编单位,对《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95版进行修订。

修订工作是在原规范的基础上进行的。

根据国家现行的方针政策,重点突出节水和保护环境。

通过有针对性的调查和资料收集,召开多次行业专题研讨会,广泛征求了全国有关单位和专家的意见,经审查会审查并修改后,完成了规范报批稿。

本次修订对原规范做了较大改动,主要修订和增加内容有:再生水处理、直冷循环冷却水处理、间冷闭式循环冷却水处理、术语、符号、间冷(开式和闭式)和直冷循环冷却水水质指标、腐蚀速率、黏泥量、浓缩倍数、硫酸投加量计算、旁滤量、高碱及高硬补充水处理、含磷超标排水处理、自动化监控、水质分析数据校核计算及标准。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国工程建设标准化协会化工分会负责具体管理,中国寰球工程公司负责具体技术内容的解释。

在执行过程中如有需要修改或补充建议,请将相关资料寄送主编单位中国寰球工程公司《工业循环冷却水处理设计规范》国家标准管理组(邮编:100029,北京市朝阳区樱花东街7号),以供修订考量。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工业循环冷却水处理设计规范中华人民共和国国家标准GB50050--2007工业循环冷却水处理设计规范Code for design of industrial recirculating cooling water treatment中华人民共和国建设部关于发布国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》的公告中华人民共和国建设部公告第742号现批准《工业循环冷却水处理设计规范》为国家标准,编号为GB50050-2007,自2008年5月1日起实施。

其中,第3.1.6(2、4、5、6)、3.1.7、3.2.7、6.1.6、8.1.7、8.2.1、8.2.2、8.5.1(1、2、3、4、5、6、7)、8.5.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。

原《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95同时废止。

本标准由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十五日1 总则1.0.1 为了贯彻国家节约水资源和保护环境的方针政策,促进工业冷却水的循环利用和污水资源化,有效控制和降低循环冷却水所产生的各种危害,保证设备的换热效率和使用年限,减少排污水对环境的污染,使工业循环冷却水处理设计做到技术先进,经济实用,安全可靠,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于以地表水、地下水和再生水作为补充水的新建、扩建、改建工程的循环冷却水处理设计。

1.0.3 工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1.0.4 工业循环冷却水处理设计应不断地吸取国内外先进的生产实践经验和科研成果,积极稳妥地采用新技术。

1.0.5 工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,还应符合国家有关现行标准和规范的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 循环冷却水系统Recirculating Cooling Water System以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水系统,由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其它有关设施组成。

2.1.2 间冷开式循环冷却水系统(间冷开式系统)Indirect Open Recirculating Cooling Water System循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

2.1.3 间冷闭式循环冷却水系统(闭式系统)Indirect Closed Recirculating Cooling Water System 循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与冷却介质也是间接传热的循环冷却水系统。

2.1.4 全闭式系统Totally Closed System系统中的循环冷却水不与大气接触的间冷闭式循环冷却水系统。

2.1.5 半闭式系统Semi Closed System系统中的循环冷却水局部与大气接触的间冷闭式循环冷却水系统。

2.1.6 直冷开式循环冷却水系统(直冷系统)Direct Open Recirculating Cooling Water System 循环冷却水与被冷却介质直接接触换热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

2.1.7 开式系统Open System间冷开式和直冷系统的统称。

2.1.8 药剂Chemicals循环冷却水处理过程中所使用的各种化学品。

2.1.9 异养菌总数Count of Aerobic Heterotrophic Bacteria以细菌平皿计数法统计出每毫升水中的异养菌落个数,单位为个/mL。

2 2.1.10 生物黏泥Slime微生物及其分泌的黏液与其它有机和无机杂质混合在一起的黏浊物质。

2.1.11 生物黏泥量Slime Content用生物过滤网法测定的循环冷却水所含生物黏泥体积,以mL/m3表示。

2.1.12 污垢热阻值Fouling Resistance换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值,单位为m2•K/W。

2.1.13 腐蚀速率Corrosion Rate以金属腐蚀失重而算得的每年平均腐蚀深度,单位为mm/a。

2.1.14 粘附速率换热器单位传热面上每月的污垢增长量,单位为mg/cm2•月。

2.1.15 系统水容积System Capacity V olume循环冷却水系统内所有水容积的总和,单位为m3。

2.1.16 浓缩倍数Cycle of Concentration循环冷却水与补充水含盐量的比值。

2.1.17 监测试片Monitoring Test Coupon置于监测换热设备、测试管或塔池中用于监测腐蚀的标准金属试片。

2.1.18 预膜Prefilming以预膜液循环通过换热设备,使其金属表面形成均匀致密保护膜的过程。

2.1.19 旁流水Side Stream从循环冷却水系统中分流并经处理后,再返回系统的那部分水。

2.1.20 药剂允许停留时间Permitted Retention Time of Chemicals药剂在循环冷却水系统中的有效时间。

2.1.21 补充水量Amount of Makeup Water指补充循环冷却水系统运行过程中损失的水量。

2.1.22 排污水量Amount of Blowdown在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量。

2.1.23 泥浆浓度(含固率)Mud Concentration单位质量污泥所含固体物质的质量分数。

3 2.1.24 含水率Containing Water Rate单位质量污泥所含水分的质量分数。

2.1.25 再生水Reclaimed Water污水及其它各种废水经处理后,达到一定的水质指标可进行再利用的水。

2.1.26 深度处理Advanced Treatment对再生水进一步处理。

2.1.27 超滤Ultra Filtration系膜式分离技术,过滤精度在0.01~0.1µm范围之内。

2.1.28 微滤Micro Filtration系膜式分离技术,过滤精度在0.1~1.0µm范围之内。

2.1.29 稳定指数Stability Index指2倍水的饱和pH值和水的实际pH值的差值。

以此判定水的腐蚀或结垢倾向。

3 循环冷却水处理3.1一般规定3.1.1 循环冷却水处理方案设计应包括下列内容1 补充水来源、水量、水质及其处理方案;2 设计浓缩倍数、阻垢缓蚀、清洗预膜处理方案及控制条件;3 系统排水处理方案;4 旁流水处理方案;5 微生物控制方案。

3.1.2 循环冷却水量应根据生产工艺的最大小时用水量确定。

开式系统给水温度应根据生产工艺要求并结合气象条件确定,闭式系统给水温度应结合冷却介质温度确定。

3.1.3 直冷系统循环冷却水的回水量、水温、水质和间冷开式、闭式系统循环冷却水回水水温应按工艺要求确定。

3.1.4 补充水水质资料收集宜符合下列规定:1 补充水为地表水,不宜少于一年的逐月水质全分析资料;2 补充水为地下水,不宜少于一年的逐季水质全分析资料;3 补充水为再生水,不宜少于一年的逐月水质全分析资料,并应包括再生水水源组成及其处理工艺等资料。

4 水质分析项目宜符合本规范附录A的要求,数据分析误差应满足附录B的规定。

3.1.5 补充水水质应以逐年水质分析数据的平均值作为设计依据,并以最不利水质校核设备能力。

3.1.6 间冷开式系统循环冷却水换热设备的控制条件和指标应符合下列规定:1 循环冷却水管程流速不宜小于0.9 m/s;2 当循环冷却水壳程流速小于0.3 m/s 时,应采取防腐涂层、反向冲洗等措施;3 设备传热面冷却水侧壁温不宜高于70℃;4 设备传热面水侧污垢热阻值应小于3.44×10-4 m2.K/W;5 设备传热面水侧粘附速率不应大于15 mg/cm2•月,炼油行业不应大于20 mg/cm2•月;6 碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.075 mm/a,铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.005 mm/a。

3.1.7 闭式系统设备传热面水侧污垢热阻值应小于0.86×10-4 m2.K/W,腐蚀速率应符合3.1.6-6 款规定。

3.1.8 间冷开式系统循环冷却水水质指标应根据补充水水质及换热设备的结构型式、材质、工况条件、污垢热阻值、腐蚀速率并结合水处理药剂配方等因素综合确定,并宜符合表3.1.8 的规定。

3.1.9 闭式系统循环冷却水水质指标应根据系统特性和用水设备的要求确定,并宜符合表3.1.9的规定。

3.1.10 直冷系统循环冷却水水质应根据工艺要求并结合补充水水质、工况条件及药剂处理配方等因素综合确定,并宜符合表3.1.10 的规定。

3.1.11 间冷开式系统与直冷系统的钙硬度与甲基橙碱度之和大于1100 mg/L,稳定指数RSI<3.3 时,应加硫酸或进行软化处理。

3.1.12 间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜小于 5.0,不应小于3.0;直冷系统的设计浓缩倍数不应小于3.0。

浓缩倍数可按下式计算:N=Qm/(Qb+Qw)(3.1.12)式中N —浓缩倍数;Qm —补充水量(m3/h);Qb —排污水量(m3/h);Qw —风吹损失水量(m3/h)。

3.1.13 间冷开式系统的微生物控制指标宜符合下列规定:1 异养菌总数不大于1×105个/mL;2 生物黏泥量不大于3 mL/m3。