人教部编版中小学关于《孟子》的成语大总结

人教部编版八年级上册第22课《孟子三章——得道多助,失道寡助》知识要点总结

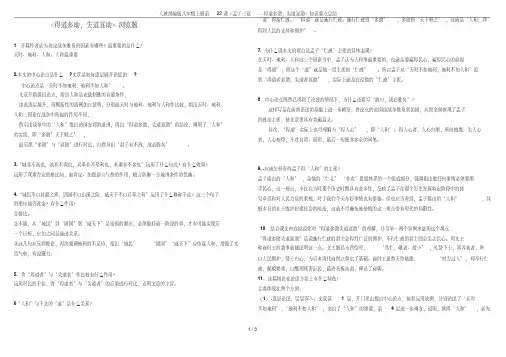

人教部编版八年级上册第22课《孟子三章——得道多助,失道寡助》知识要点总结1 / 3《得道多助,失道寡助》浏览题1.开篇作者认为决定战争胜负的因素有哪些?最重要的是什么?天时、地利、人和。

人和最重要2.本文的中心论点是什么?文章是如何逐层展开论证的?中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

文章开籍提出论点,指出人和是克敌制胜的首要条件,由此逐层展开,用概括性的战例加以证明,分别就天时与地利、地利与人和作比较,指出天时、地利、人和三因素在战争中所起的作用不同,然后由战争中的“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了“人和”的实质,即“多助”天下顺之”;最后把“多助”与“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。

3.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”运用了什么句式?有什么效果?运用了双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地理条件的优越。

4.“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”运用了什么修辞手法?这三个句子的顺序能否改变?有什么作用?①排比。

②不能,从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才有可能实现后一个目标,它们之间是递进关系。

③这几句从反面推论,再次强调地利的不足恃,指出“域民”“固国”“威天下”应依靠人和,增强了文章气势,有说服力。

5.将“得道者”与“失道者”作比较有什么作用?运用对比的手法,将“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章的主旨。

6“人和”与下文的“道”是什么关系?“道”即指仁政。

“得道”就是施行仁政。

施行仁政则“多助”,多助则“天下顺之”,这就是“人和,即得到人民的支持和拥护”.7. 为什么说本文的观点是孟子“仁政”主张的具体表现?在天时、地利、人和这三个因素当中,孟子认为人和事最重要的,也就是要赢得民心,赢得民心的前提是“得道”,而这个“道”就是他一贯主张的“仁政”。

与孟子与其弟子有关的成语

与孟子与其弟子有关的成语

与孟子及其弟子有关的成语有:

1、孟母三迁:形容为了给孩子提供良好的环境而不断搬家。

这个成语故事出自《孟子·滕文公下》:“夫人力顺势而行者,皆由母。

”这个成语强调了母亲对于孩子教育和成长的重要性。

2、守株待兔:形容固守经验,不知变通。

这个成语故事出自《孟子·尽心上》:“古之人有行之者,固执己见,亦不独有之也。

”这个成语讽刺了那些不思进取,固守过去的人。

3、拔苗助长:形容急于求成,反而坏事。

这个成语故事出自《孟子·公孙丑上》:“天下之言词,有道矣,忠信、仁义、是也,非此三者,无他言矣。

”这个成语告诫人们做事要有耐心,不能急于求成。

4、杯水车薪:形容力量微小,无济于事。

这个成语故事出自《孟子·公孙丑上》:“以杯水而救车薪之火,未灭已矣。

”这个成语比喻用小力量难以解决大问题。

5、始作俑者:形容最先开始做某件事情的人或某种做法的发起者。

这个成语出自《孟子·梁惠王上》:“仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其像人而用之也。

”这个成语强调了做事要有道德标准,不可为了一己私利而开恶例。

6、五十步笑百步:形容自己做得不好,却讥笑别人的缺点。

这个成语出自《孟子·梁惠王上》:“既不能令于前,乃能令于后;犹五十步笑百步也。

”这个成语讽刺那些自己没做好却喜欢嘲笑别人的人。

7、舍我其谁:形容非常自负,认为只有自己才能胜任某件事情。

这个成语出自《孟子·公孙丑下》:“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”这个成语表现了孟子的自信和担当精神。

和孟子有关的成语

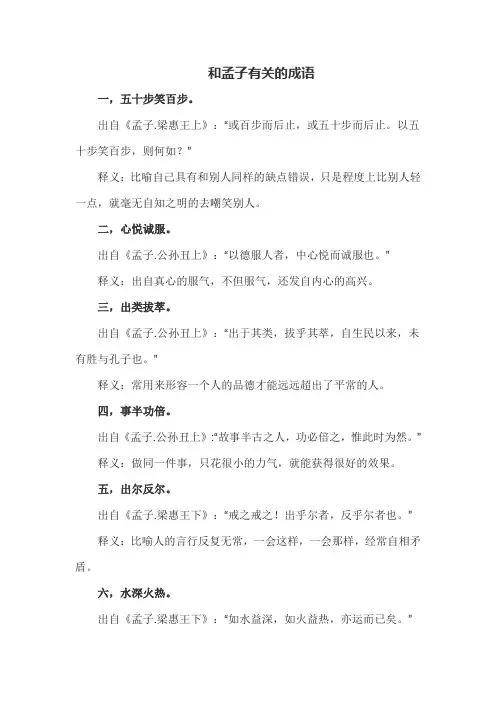

和孟子有关的成语一,五十步笑百步。

出自《孟子.梁惠王上》:“或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”释义:比喻自己具有和别人同样的缺点错误,只是程度上比别人轻一点,就毫无自知之明的去嘲笑别人。

二,心悦诚服。

出自《孟子.公孙丑上》:“以德服人者,中心悦而诚服也。

”释义:出自真心的服气,不但服气,还发自内心的高兴。

三,出类拔萃。

出自《孟子.公孙丑上》:“出于其类,拔乎其萃,自生民以来,未有胜与孔子也。

”释义:常用来形容一个人的品德才能远远超出了平常的人。

四,事半功倍。

出自《孟子.公孙丑上》:“故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。

”释义:做同一件事,只花很小的力气,就能获得很好的效果。

五,出尔反尔。

出自《孟子.梁惠王下》:“戒之戒之!出乎尔者,反乎尔者也。

”释义:比喻人的言行反复无常,一会这样,一会那样,经常自相矛盾。

六,水深火热。

出自《孟子.梁惠王下》:“如水益深,如火益热,亦运而已矣。

”释义:老百姓所受的痛苦,像在水里那样越来越深,像在火里那样越来越热。

比喻人们处在极端的痛苦之中。

七,王顾左右而言他。

出自《孟子.梁惠王下》:“王顾左右而言他。

”释义:比喻和对方交流时,不能正面回答问题,只能绕开话题,故意扯一些不相干的事。

八,与民同乐。

出自《孟子.梁惠王上》:“此无他,与民同乐也。

”释义:就是指君主能够施行仁政,与百姓休戚与共,共享快乐的生活。

后常比喻领导与群众打成一片,共享幸福生活。

九,寡不敌众。

出自《《孟子.梁惠王上》:“寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。

”释义:比喻在战争中,和对方力量相差过于悬殊,根本不可能战胜对方。

十,缘木求鱼。

出自《孟子.梁惠王上》:“以若所为求若所欲,犹缘木而求鱼也。

”释义:爬到树上去捉鱼。

比喻办法和方向错误了,永远不会达到目的。

十一,明察秋毫。

出自《孟子.梁惠王上》:“明足以察秋毫之末,而不见舆薪,则王许之乎?”释义:能够把秋天鸟的毛端都看得清清楚楚。

比喻人的目光敏锐,洞察事理,任何微小的事物和变化,他都能看得很清楚。

人教部编版八年级上册第22课《孟子三章——得道多助,失道寡助》知识要点总结

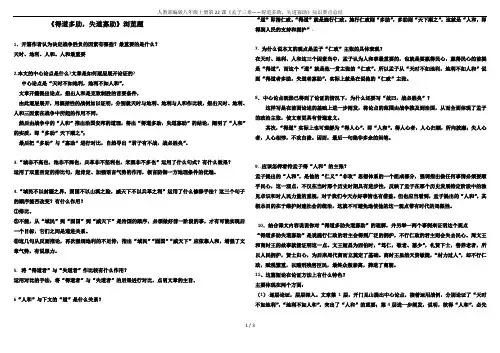

人教部编版八年级上册第22课《孟子三章——得道多助,失道寡助》知识要点总结《得道多助,失道寡助》浏览题1.开篇作者认为决定战争胜负的因素有哪些?最重要的是什么?天时、地利、人和。

人和最重要2.本文的中心论点是什么?文章是如何逐层展开论证的?中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

文章开籍提出论点,指出人和是克敌制胜的首要条件,由此逐层展开,用概括性的战例加以证明,分别就天时与地利、地利与人和作比较,指出天时、地利、人和三因素在战争中所起的作用不同,然后由战争中的“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了“人和”的实质,即“多助”天下顺之”;最后把“多助”与“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。

3.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”运用了什么句式?有什么效果?运用了双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地理条件的优越。

4.“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”运用了什么修辞手法?这三个句子的顺序能否改变?有什么作用?①排比。

②不能,从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才有可能实现后一个目标,它们之间是递进关系。

③这几句从反面推论,再次强调地利的不足恃,指出“域民”“固国”“威天下”应依靠人和,增强了文章气势,有说服力。

5.将“得道者”与“失道者”作比较有什么作用?运用对比的手法,将“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章的主旨。

6“人和”与下文的“道”是什么关系?“道”即指仁政。

“得道”就是施行仁政。

施行仁政则“多助”,多助则“天下顺之”,这就是“人和,即得到人民的支持和拥护”.7. 为什么说本文的观点是孟子“仁政”主张的具体表现?在天时、地利、人和这三个因素当中,孟子认为人和事最重要的,也就是要赢得民心,赢得民心的前提是“得道”,而这个“道”就是他一贯主张的“仁政”。

人教部编版八年级语文上册第21课《孟子二章》知识点整理汇总(附专题训练)

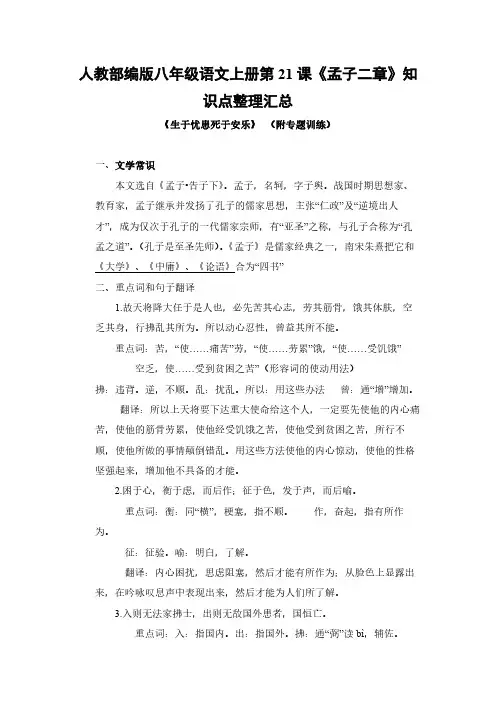

人教部编版八年级语文上册第21课《孟子二章》知识点整理汇总《生于忧患死于安乐》(附专题训练)一、文学常识 本文选自《孟子•告子下》。

孟子,名轲,字子舆。

战国时期思想家、教育家,孟子继承并发扬了孔子的儒家思想,主张“仁政”及“逆境出人才”,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟之道”。

(孔子是至圣先师)。

《孟子》是儒家经典之一,南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”二、重点词和句子翻译 1.故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

所以动心忍性,曾益其所不能。

重点词:苦,“使……痛苦”劳,“使……劳累”饿,“使……受饥饿” 空乏,使……受到贫困之苦”(形容词的使动用法)拂:违背。

逆,不顺。

乱:扰乱。

所以:用这些办法曾:通“增”增加。

翻译:所以上天将要下达重大使命给这个人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他受到贫困之苦,所行不顺,使他所做的事情颠倒错乱。

用这些方法使他的内心惊动,使他的性格坚强起来,增加他不具备的才能。

2.困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

重点词:衡:同“横”,梗塞,指不顺。

作,奋起,指有所作为。

征:征验。

喻:明白,了解。

翻译:内心困扰,思虑阻塞,然后才能有所作为;从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。

3.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

重点词:入:指国内。

出:指国外。

拂:通“弼”读bì,辅佐。

恒:常。

翻译:如果国内没有坚持法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,国外没有敌对的国家和外来的忧患,国家时时都有灭亡的危险。

(熟记通假字:①曾:通“增”增加衡:同“横”,梗塞,指不顺。

③拂:通“弼”读bì,辅佐三、一词多义1.于:①征于色:在②舜发于畎亩之中:从2.拂:①行拂乱其所为:拂:违背。

逆,不顺②入则无法家拂士通“弼”读bì,辅佐3.安:①死于安乐:安逸②安居而天下熄安静4.行:①行天下之大道:行走②行拂乱其所为:行动5.发:①舜发于畎亩之中:兴起,指被任用②发于声:显露、流露四、问题理解1.理解内容后填空(1)文章讲的是造就人才和治理国家的问题,中心论点:生于忧患,死于安乐。

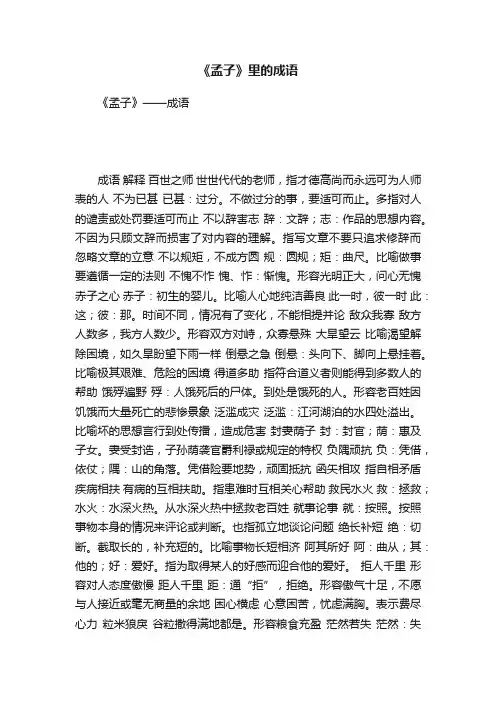

《孟子》里的成语

《孟子》里的成语《孟子》——成语成语解释百世之师世世代代的老师,指才德高尚而永远可为人师表的人不为已甚已甚:过分。

不做过分的事,要适可而止。

多指对人的谴责或处罚要适可而止不以辞害志辞:文辞;志:作品的思想内容。

不因为只顾文辞而损害了对内容的理解。

指写文章不要只追求修辞而忽略文章的立意不以规矩,不成方圆规:圆规;矩:曲尺。

比喻做事要遵循一定的法则不愧不怍愧、怍:惭愧。

形容光明正大,问心无愧赤子之心赤子:初生的婴儿。

比喻人心地纯洁善良此一时,彼一时此:这;彼:那。

时间不同,情况有了变化,不能相提并论敌众我寡敌方人数多,我方人数少。

形容双方对峙,众寡悬殊大旱望云比喻渴望解除困境,如久旱盼望下雨一样倒悬之急倒悬:头向下、脚向上悬挂着。

比喻极其艰难、危险的困境得道多助指符合道义者则能得到多数人的帮助饿殍遍野殍:人饿死后的尸体。

到处是饿死的人。

形容老百姓因饥饿而大量死亡的悲惨景象泛滥成灾泛滥:江河湖泊的水四处溢出。

比喻坏的思想言行到处传播,造成危害封妻荫子封:封官;荫:惠及子女。

妻受封诰,子孙荫袭官爵利禄或规定的特权负隅顽抗负:凭借,依仗;隅:山的角落。

凭借险要地势,顽固抵抗函矢相攻指自相矛盾疾病相扶有病的互相扶助。

指患难时互相关心帮助救民水火救:拯救;水火:水深火热。

从水深火热中拯救老百姓就事论事就:按照。

按照事物本身的情况来评论或判断。

也指孤立地谈论问题绝长补短绝:切断。

截取长的,补充短的。

比喻事物长短相济阿其所好阿:曲从;其:他的;好:爱好。

指为取得某人的好感而迎合他的爱好。

拒人千里形容对人态度傲慢距人千里距:通“拒”,拒绝。

形容傲气十足,不愿与人接近或毫无商量的余地困心横虑心意困苦,忧虑满胸。

表示费尽心力粒米狼戾谷粒撒得满地都是。

形容粮食充盈茫然若失茫然:失意的样子;若失:好像失去了东西。

形容精神不集中,恍惚,若有所失的样子明察秋毫,不见舆薪目光敏锐,可以看清鸟兽的毫毛,而看不到一车柴草。

比喻为人精明,只看到小节,看不到大处安富尊荣安:安逸;富:富有;尊:尊贵;荣:荣耀。

《孟子》中的成语及其特色

《孟子》中的成语及其特色《孟子》是继《论语》之后的又一部儒学巨著。

有人说《论语》二十篇只一万五千来字,却出了三百条成语,若按字数和成语数的比例来说,可算是成语最多的一部书了。

《孟子》字数虽比《论语》多,有三万五,但它也凝结了成语二百条,若按字数与成语数比例,我们可以说,《孟子》是继《论语》后成语最多的另一本书了。

我们将《孟子》里的成语归纳一下,按篇目顺序排列,其成语大致有:第一篇梁惠王章句上不违农时不远万里秋毫之末洞察秋毫明察秋毫饿莩遍野弃甲曳兵坚甲利兵尽力而为放辟邪侈妻离子散深耕易耨始作俑者嗜杀成性率兽食人挟山超海畜妻养子仰事俯畜以羊易牛引领而望缘木求鱼寡不敌众五十步笑百步第一篇梁惠王章句下出尔反尔大旱云霓创业垂统箪食壶浆疾首蹙额鳏寡孤独流连忘返救民水火水火之中水深火热匹夫之勇入境问禁事齐事楚凶年饥岁与民同乐怨女旷夫幼学壮行第二篇公孙丑章句上出类拔萃阿其所好恻隐之心乘时乘势浩然之气反求诸已具体而微解民倒悬事半功倍袒裼裸裎闻过则喜恶湿居下心悦诚服坐于涂炭以力服人揠苗助长易如反掌与人为善至大至刚善为说辞无敌于天下第二篇公孙丑章句下地丑德齐地利人和采薪之忧平治天下舍我其谁此一时彼一时得道多助失道寡助第三篇滕文公章句上胁肩谄笑守望相助取长补短绝长补短南蛮?`舌洪水横流吊民伐罪饱食暖衣第三篇滕文公章句下洪水猛兽乱臣贼子不忘沟壑强而后可通功易事枉尺直寻威武不屈为富不仁一傅众咻淫辞邪说逾墙钻穴富贵不能淫第四篇离娄章句上规矩准绳豪门巨室陈善闭邪不虞之誉好为人师仁心仁闻求全之毁三年之艾守身如玉授受不亲声音笑貌天下无敌孝子顺孙恶醉强酒养生送死自暴自弃为渊驱鱼为丛驱雀第四篇离娄章句下赤子之心不为巳甚己渴己溺居安资深被发缨冠视如寇仇视如土芥私淑弟子左右逢源掩鼻而过第五篇万章章句上翻然改进勃然大怒藏怒宿怨岌岌可危洁身自好枉己正人齐东野语先知先觉一介不取源源不断源源而来自怨自艾第五篇万章章句下勃然变色抱笑击柝充类至尽辞尊居卑金声玉振却之不恭市井之臣顽廉懦立知人论世于今为烈市井之徒第六篇告子章句上舍生取义先得我心杯水车薪一曝十寒专心致志心之官则思第六篇告子章句下动心忍性独夫民贼寸木岑楼法家拂士教亦多术困心衡虑以邻为壑第七篇尽心章句上春风化雨曾经沧海安富尊荣存心养性不愧不怍不言而喻当务之急独善其身放饮流?f 孤臣孽子广土众民过化存神鸡鸣而起进锐退速敬老慈幼久假不归举一废百愧天怍人良知良能摩顶放踵如此而已穷不失义弃若敝屣视若敝屣死于非命习焉不察言近指远仰不愧天一毛不拔引而不发第七篇尽心章句下大而化之顿开茅塞发棠之请饭糗茹草负隅顽抗来者不拒食前方丈同流合污再作冯妇春秋无义战以其昏昏使人昭昭我们将《孟子》中的这些成语放在一起比较归纳一下,发现有三种较明显的现象:首先,《孟子》中提倡仁政,指斥暴政,关注生命,关心民生的成语占有很大的比重。

《孟子》书中的成语

《孟子》书中的成语

1.无可厚非:指某种行为或言论是可以理解、可以原谅的,没有

什么过分、荒诞或毁谤的意思。

2.以牙还牙:指用被侵犯的同样方式报复,是一种原始、基本的

报复行为。

3.返璞归真:指回归原始、朴素的本性,去除世俗的浮华和虚饰。

也可以泛指一种反思和自我纠正的过程。

4.同流合污:指跟着坏人一起做坏事,抛弃本来的良知和正义。

5.得心应手:指做事顺手自如,毫不费力,完全控制了局面。

6.绳之以法:指依法惩罚罪犯,让法律的威严得以彰显。

7.一念之差:指一念之间的转变可能带来截然不同的后果。

8.逐鹿中原:比喻争夺中心地位,竞争激烈而殊死。

9.拔苗助长:比喻急功近利,造成事业或计划上的悲剧性后果。

10.亡羊补牢:比喻事情出了问题,及时采取措施来弥补失误,以防止后患。

关于孟子的成语

关于孟子的成语关于孟子的成语1、知我罪我:形容别人对自己的毁誉。

2、濯足濯缨:水清就洗帽带,水浊就洗脚。

后比喻人的好坏都是由自己决定。

3、视为寇雠:《孟子·离娄下》:“君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。

”后因以“视为寇雠”比喻极端仇视。

4、明察秋毫之末,而不见:眼力能看到一根毫毛的末梢,而看不到一车柴草。

比喻只看到小处,看不到大处。

5、言近旨远:旨:意思。

话很浅近,含义却很深远。

6、披发缨冠:谓不及束发冠戴,只系缨于颈。

比喻急于救援。

语出《孟子·离娄下》:“今有同室之人斗者,救之,虽被发缨冠而救之可也。

”7、运之掌上:运:运动,运转。

运转于手掌之上。

比喻极其容易。

8、一曝十寒:曝:晒。

原意是说,虽然是最容易生长的植物,晒一天,冻十天,也不可能生长。

比喻学习或工作一时勤奋,一时又懒散,没有恒心。

9、鱼与熊掌:语本《孟子·告子上》:“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

”比喻俱为所欲,难于取舍之物。

10、移气养体:改变气质和保养身体。

11、断杼择邻:孟母为了教育孟子不要中途荒废学业,用被割断的纱不成布来做比喻;孟母三迁居处,选择良好的环境,来影响孟子的成长。

12、坐以待旦:旦:天亮。

坐着等天亮。

比喻办事勤劳。

13、以辞害意:因拘泥于辞义而误会或曲解作者的原意。

14、晬面盎背:谓德性表现于外,而有温润之貌,敦厚之态。

指有德者的仪态。

语本《孟子·尽心上》:“君子所性,仁义利智根于心。

其生色也,睟然见于面,盎于背,施于四体,四体不言而喻。

”15、众楚群咻:指众多的楚国人共同来喧扰。

后指众多外来的干扰。

16、一介不取:一介:一粒芥菜子,形容微小。

一点儿小东西也不拿。

形容廉洁、守法,不是自己应该得到的一点都不要。

17、邹衍谈天:《史记·孟子荀卿列传》:“驺衍之术迂大而闳辩;奭也文具难施……故齐人颂曰:‘谈天衍,雕龙奭。

’”后因以“邹衍谈天”喻善辩。

人教部编版八年级语文上册第六单元第22课《孟子三章》复习知识点总结整理

1.孟子,名轲,字子舆,战国时期伟大的思想家、儒家学派代表人物之一,尊称为“亚圣”,孟子继承并发展了孔子的思想。

在政治上主张法先王、行仁政;后人把孟子和孔子并称为“孔孟”2.《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为由孟子及其弟子万章公孙丑等人)共同编著的。

体裁:语录体散文。

3.南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

4.五经指的是:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》得道多助,失道寡助天时⑴不如地利⑵,地利不如人和⑶。

三里之城⑷,七里之郭⑸,环⑹而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池⑺非不深也,兵革⑻非不坚利也,米粟非不多也,委⑼而去之,是地利不如人和也。

故曰:域⑽民不以封疆⑾之界,固⑿国不以山溪⒀之险,威天下不以兵革之利。

得道⒁者多助,失道⒂者寡助。

寡助之至⒃,亲戚畔(叛)⒄之。

多助之至,天下顺⒅之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔(叛),故⒆君子有不战,战必胜矣。

注释⑴ [天时]指有利于作战的天气时令。

⑵ [地利]指有利于作战的地理形势。

⑶[人和]作战的人心所向,内部团结。

⑷ [三里之城]方圆三里的内城。

⑸ [郭]外城。

在城外加筑的一道城墙。

⑹ [环]包围。

⑺ [池]护城河。

⑻ [兵革]泛指武器装备。

兵,武器;革,甲胄,用以护身的盔甲之类。

⑼[委]放弃;[去]离开。

⑽[域]这里用作动词,是限制的意思。

⑾ [封疆]划定的疆界。

⑿ [固]巩固。

⒀ [山溪]地势;山河。

⒁ [得道者]实施“仁政”的君主者,...的人,次处特指君主下同。

⒂ [失道者]不实施“仁政”的君主。

⒃ [至]极点。

⒄ [畔]通“叛”,背叛。

⒅ [顺] 归顺,服从⒆[故]所以。

(20)[是]这(21)故君子有不战,战必胜矣:所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

君子,这里指能行仁政的君主,即上文所说的“得道者通假字畔,通:"叛",背叛。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人教部编版中小学关于《孟子》的成语大总结

1、杯水车薪

【解释】:用一杯水去救一车着了火的柴草。

比喻力量

太小,解决不了问题。

【出自】:《孟子·告子上》:“今之为人者,犹以一杯水救

一车薪之火也。

”

2、不为已甚

【解释】:已甚:过分。

不做得太过分。

多用于劝诫别

人对人的责备或处罚应当适可而止。

【出自】:《孟子·离娄下》:“仲尼不为已甚者。

”

3、不孝有三,无后为大

【解释】:不孝顺父母的事情有三种,其中以没有子孙

为最大。

【出自】:《孟子·离娄上》:“不孝有三,无后为大,舜不

告而娶,为无后也,君子以为犹告也。

”

4、不言而喻

【解释】:喻:了解,明白。

不用说话就能明白。

形容

道理很明显。

【出自】:《孟子·尽心上》:“仁义礼智根于心,其生色也,然见于面。

盎于背,施于四体,四体不言而喻。

”

5、不虞之誉

【解释】:虞:料想;誉:称赞。

没有意料到的赞扬。

【出自】:《孟子·离娄上》:“有不虞之誉,有求全之毁。

”

6、出尔反尔

【解释】:尔:你;反:通“返”,回。

原意是你怎样做,就会得到怎样的后果。

现指人的言行反复无常,前后自相矛

盾。

【出自】:《孟子·梁惠王下》:“出乎尔者,反乎尔者也。

”

7、出类拔萃

【解释】:拔:超出;类:同类;萃:原为草丛生的样

子,引伸为聚集。

超出同类之上。

多指人的品德才能。

【出自】:《孟子·公孙丑上》:“出于其类,拔乎其萃,自

生民以来,未有盛于孔子也。

”

8、此一时,彼一时

【解释】:此:这;彼:那。

那是一个时候,现在又是

一个时候。

表示时间不同,情况有了变化。

【出自】:《孟子·公孙丑下》:“彼一时,此一时也。

五百

年必有王者兴,其间必有名世者。

”

9、箪食壶浆

【解释】:食:食物;浆:汤。

百姓用箪盛饭,用壶盛

汤来欢迎他们爱戴的军队。

形容军队受到群众热烈拥护和欢

迎的情况。

【出自】:《孟子·梁惠王上》:“箪食壶浆以迎王师。

”

10、当务之急

【解释】:当务:指应当办理的事。

当前任务中最急切

要办的事。

【出自】:《孟子·尽心上》:“知者无不知也,当务之为急;仁者无不爱也,急亲贤之为务。

”

11、独善其身

【解释】:独:唯独;善:好,维护。

原意是做不上官

就修养好自身。

现指只顾自己,不管别人。

【出自】:《孟子·尽心上》:“穷则独善其身,达则兼善天下。

”

12、返求诸己

【解释】:遇到挫折时切莫责怪他人,而应先反过来从

自己身上找出问题的症结,并努力加以改正。

【出自】:《孟子·公孙丑上》:“发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。

”

13、父母之命,媒妁之言

【解释】:媒:男方的媒人;妁:女方的媒人。

媒妁:

婚姻介绍者(媒人)。

旧指儿女婚姻须由父母作主,并经媒

人介绍。

【出自】:《孟子·滕文公下》:“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母国人皆贱之。

”

14、顾左右而言他

【解释】:看着两旁的人,说别的话。

形容无话对答,

有意避开本题,用别的话搪塞过去。

【出自】:《孟子·梁惠王下》:“曰:‘四境之内不治则如之何?’王顾左右而言他。

”

15、寡不敌众

【解释】:寡:少;敌:抵挡;众:多。

人少的抵挡不

住人多的。

【出自】:《孟子·梁惠王上》:“寡固不可以敌众。

16、好为人师

【解释】:喜欢当别人的教师。

形容不谦虚,自以为是,爱摆老资格。

【出自】:《孟子·离娄下》:“人之患在好为人师。

”

17、何出此言

【解释】:为什么说这样的话呢?

【出自】:《孟子·离娄上》:“先生何为出此言也?”

18、君子远庖厨

【解释】:君主把厨房摆在远离自己的场所,凡有血气

的东西都不要亲手去杀它们,就是这个道理。

【出自】:《孟子·梁惠王上》:“是以君子远庖厨也。

”

19、具体而微

【解释】:具体:各部分已大体具备;微:微小。

指事

物的各个组成部分大体都有了,不过形状和规模比较小些。

【出自】:《孟子·公孙丑上》:“冉牛、闵子、颜渊,则具

体而微。

”

20、尽信书,不如无书

【解释】:泛指读书不要拘泥于书上或迷信书本。

【出自】:《孟子·尽心下》:“尽信《书》,则不如无《书》。

吾于武成,取二三策而已矣。

仁者无敌于天下,以至仁伐不

仁,而何其血之流杵也。

”

21、解民倒悬

【解释】:解:解救;倒悬:人被倒挂,比喻处境困难、

危急。

比喻把受苦难的人民解救出来。

【出自】:《孟子·公孙丑上》:“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。

”

22、乐以天下,忧以天下

【解释】:和天下的人同忧同乐,这样还不能使天下归

服于他的,是从来不曾有的事。

【出自】:《孟子·梁惠王下》:“乐以天下,忧以天下,然

而不王者,未之有也。

”

23、乱臣贼子

【解释】:乱臣:叛乱之臣;贼子:忤逆之子。

旧指不

守君臣、父子之道的人。

后泛指心怀异志的人。

【出自】:《孟子·藤文公下》:“孔子成《春秋》,而乱臣贼子俱。

”

24、明察秋毫

【解释】:明察:看清;秋毫:秋天鸟兽身上新长的细

毛。

原形容人目光敏锐,任何细小的事物都能看得很清楚。

后多形容人能洞察事理。

【出自】:《孟子·梁惠王上》:“明足以察秋毫之末,而不见舆薪,则王许之乎?”

25、茅塞顿开

【解释】:茅塞:喻人思路闭塞或不懂事;顿:立刻。

原来心里好象有茅草堵塞着,现在忽然被打开了。

形容思想

忽然开窍,立刻明白了某个道理。

【出自】:《孟子·尽心下》:“山径之蹊间,介然用之而成路;为间不用,则茅塞之矣。

”

26、却之不恭

【解释】:却:推却。

指对别人的邀请、赠与等,如果

拒绝接受,就显得不恭敬。

【出自】:《孟子·万章下》:“却之却之为不恭。

”

27、仁民爱物

【解释】:仁:仁爱。

对人亲善,进而对生物爱护。

旧

指官吏仁爱贤能。

【出自】:《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而仁民,仁民而爱物。

”

28、水深火热

【解释】:老百姓所受的灾难,象水那样越来越深,象

火那样越来越热。

比喻人民生活极端痛苦。

【出自】:《孟子·梁惠王下》:“如水益深,如火益热,亦运而已矣。

”

29、事半功倍

【解释】:指做事得法,因而费力小,收效大。

【出自】:《孟子·公孙丑上》:“故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。

”

30、舍我其谁

【解释】:舍:除了。

除了我还有哪一个?形容人敢于

担当,遇有该做的事,决不退让。

【出自】:《孟子·公孙丑下》:“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”

31、舍生取义

【解释】:舍:舍弃;生:生命;取:求取;义:正义。

舍弃生命以正义。

指为正义而牺牲生命。

【出自】:《孟子·告子上》:“生,亦我所欲也,义,亦我

所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

”

32、同流合污

【解释】:流:流俗;污:肮脏。

指跟坏人一起干坏事。

【出自】:《孟子·尽心下》:“同乎流俗,合乎污世。

”

33、五十步笑百步。