高考文学类文本阅读之小说阅读修订稿

2024届高考专题复习:文学类文本阅读(小说)课件

小说

决心、勇气和智慧

新高考Ⅱ 2020

新高考Ⅱ

《放猖》《莫须有先生教国语》(废名):用儿童 的纯真来看待人与事 《大师》(节选)(双雪涛):下棋之道与做人之道

散文+ 小说 小说

特点: ①选文凸显文学性,注重思想内涵和精神价值。新高考文学性文本 阅读的选文以中国现当代名家作品为主,文质兼美,融深邃的思想 内涵和丰富的表现手法于一体。选文立足思想引领,立德树人,以 弘扬革命文化、社会主义先进文化、中华优秀传统文化为主,以文 化人,引导学生厚植家国情怀,注重品德修养;引导学生树立正确 的人生观,传承爱国精神。 ②形式多样。选文既有短篇作品,也有长篇节选;既有单一文本, 也有复合文本。

(1)按照情节的基本结构来梳理:开端、发展、高潮、结局 (2)按照小说线索来梳理:线索——串联故事情节的东西 (3)抓住场面来梳理:场面——人物活动的场所

方法突破

分析概括小说情节的三个步骤 第一步,审题干,明方向。即根据题干中的关键词判断题目是考查梳理情 节,还是考查以分析情节为基础,概括人物的心理、态度等的变化,从而 确定答题的方向。 第二步,依内容,理层次。即根据小说文本的具体内容,或抓线索,或抓 场面,或抓中心事件,划分段落,理清层次结构。 第三步,巧概括,规范答。通过梳理文章层次,抓住每层的关键词句,提 炼组合,规范概括。

方法突破

把握两个角度,分析情节作用 (1)内容上: ①对环境:突出或交代人物物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画 了人物……的心理,使人物形象更加丰满。 ③对主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题, 丰富主题等。 ④对读者感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发 读者思考。

(3)扩大阅读视野,培养细读文本的能力。针对高 考文学性文本的选文特点,我们应扩大阅读视野,加强课 内外阅读积累,尤其是要加强对现当代文学的主要流派、 代表作家及各自创作特点的了解,并选择其中一些代表性 的作品进行阅读;同时还可以适当地阅读一些文学评论, 学习鉴赏文学作品的方法,培养细读文本、深度解读文本 的能力。

2025高考语文复习教案:现代文阅读之文学类文本阅读之小说

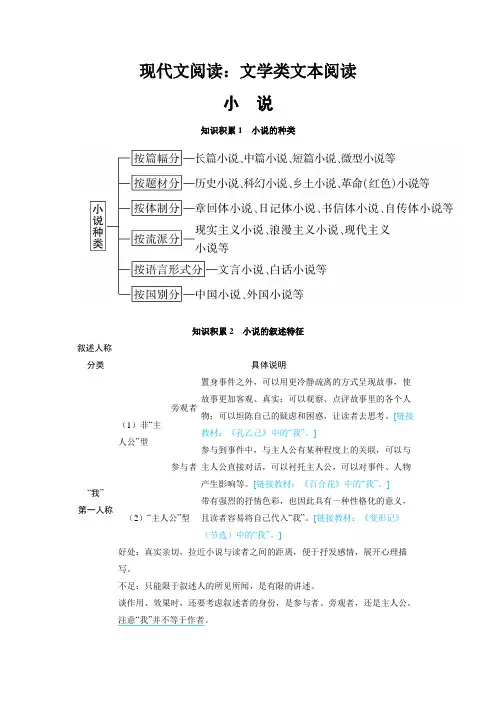

现代文阅读:文学类文本阅读小说知识积累1小说的种类知识积累2小说的叙述特征叙述人称分类具体说明“我”第一人称(1)非“主人公”型旁观者置身事件之外,可以用更冷静疏离的方式呈现故事,使故事更加客观、真实;可以观察、点评故事里的各个人物;可以坦陈自己的疑虑和困惑,让读者去思考。

[链接教材:《孔乙己》中的“我”。

]参与者参与到事件中,与主人公有某种程度上的关联,可以与主人公直接对话,可以衬托主人公,可以对事件、人物产生影响等。

[链接教材:《百合花》中的“我”。

](2)“主人公”型带有强烈的抒情色彩,也因此具有一种性格化的意义,且读者容易将自己代入“我”。

[链接教材:《变形记》(节选)中的“我”。

]好处:真实亲切,拉近小说与读者之间的距离,便于抒发感情,展开心理描写。

不足:只能限于叙述人的所见所闻,是有限的讲述。

谈作用、效果时,还要考虑叙述者的身份,是参与者、旁观者,还是主人公。

注意“我”并不等于作者。

“你”第二人称叙述者以直接对话的方式,与作品中的“你”进行交流。

使用这种叙述人称虽然可以拉近叙述者和读者之间的距离,增强抒情性和亲切感,但在小说的叙述中略显拗口。

“他”第三人称不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由。

该叙述人称可以将人物的心理活动展现出来;还可以展示同一时间不同人物在不同地点发生的事情。

叙述视角(1)常见的叙述视角类别说明及其效果全知视角大致对应“零聚焦”,是从与故事无关的旁观者立场进行叙述的视角。

作用:①视野开阔,适合讲述时空延展度大、矛盾复杂、人物众多的故事;②自由度高,叙述时可以在不同人物、事件中自由切换;③客观全面,能够让读者全面了解事件。

限知视角大致对应“内聚焦”。

包括主人公视角和见证人视角两种。

主人公视角就是作品中主人公的视角。

既可以用第一人称来叙述,也可以用第三人称来叙述。

见证人视角,即作品中次要人物(一般是线索人物)的视角,通常采用第一人称“我”来叙述。

作用:①设置悬念,激发读者的阅读期待。

1 高考文学类文本阅读之小说命题点一 情节类题——三大题型三思维,梳理赏析明作用

第一部分 专题三 文学类文本阅读之小说

片段、细节将主要通过人物心灵屏幕来展现。而这种展现,有 回旋,有倒流,有明暗,有跳跃,有时间的颠倒与空间的重叠, 有时空的分解与重新组合。心理结构是心理小说所采用的主要 结构方式,但又不同于心理小说。心理小说以人物心理为主要 表现对象,而心理结构,有的侧重于人物心理表现,有的侧重 于现实生活的反映。

5.抑扬式:情节本欲“扬”,却先从“抑”着笔,最后笔 锋突转,归在“扬”。之小说

二、散文结构形态 散文式小说的结构摒弃了那种由开端、发展而推向高潮,

然后下降到解决的情节模式,它没有常见的紧张集中的情节, 也不讲悬念、扣人心弦的戏剧效果,只是一些看似零碎的片段, 仿佛与日常生活差不多,并不明显地表现“起”“承”“转”“合”。 它像一棵树,枝枝丫丫向各个方向自然伸展,各有各的空间, 时空关系的设置很散。但仔细体会,舒展自如中又有一种内在 的联系,很有点像散文的“形散神不散”。

高潮 张、最激烈、最尖锐的阶段(最能表现人物思想品格的 部分) 是矛盾得到解决,人物的发展已经完成,故事有了最

结局 后的结果,主题思想得到充分展示,是情节发展的必 然结果(往往是议论、抒情句段)

第一部分 专题三 文学类文本阅读之小说

2.一波三折式:大多数小说情节运行并不呈现为一条直线, 总会在发展、高潮处横生枝节,发生波折后,再回到轨道,这 就出现了情节的摇摆。情节的波折往往赋予小说更为摄人心魂 的魅力。

这时,飞船收到了从地面发来的一束视频信号,显示在屏 幕上。

先行者看到了一个城市的图像:先看到如林的细长的高楼 群,镜头降下去,出现了一个广场,广场上一片人海,所有的 人都在仰望天空。镜头最后停在广场正中的平台上,那儿站着 一个漂亮姑娘,好像只有十几岁。她在屏幕上冲着先行者挥手, 娇滴滴地喊:“喂,我们看到你了!你是先行者?”

2025届高考语文复习:文学类文本阅读之小说+课件

新高考I卷:冯至《江上》

【小说】历史、诗化小说

新高考Ⅱ卷:李广田《到橘子林去》 【小说 】

新高考I卷:陈村《给儿子》

【小说】书信、知青小说【

新高考Ⅱ卷:沈从文《社戏》(节选) 小说 】

提示:近三年新课标卷命题素材均以小说为主,侧重国内名家的文本,还未 出现外国小说,其中有些作者是统编版教材中的选文作者。

14

(2) 隐性关联:阅读材料与试题材料有关联

2021——2023全国卷文学类文本阅读选材一览表

卷别 2023新高考I卷 2023新高考II卷

篇目 《给儿子》 《社 戏 (节选)》

作者 陈村 沈从文

2023全国甲卷 2023全国乙卷 2022新高考I卷

《机械的诗旅途随笔之一》 《长出一地的好荞麦》 《江上》

作品简要分析。

全国甲卷:海明威的“冰山”理论将文学作品同 冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟 2020 ,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小 说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此

考查对小说情节安 排及其作用的分析 能力。

简要说明本小说的情节安排及其效果。

考查筛选并概括文

全国乙卷:老董的匠人精神主要体现在哪些方面? 中信息的能力。

现代文阅读 文学类文本阅读

小说的整体阅读

读懂一本小说,就是多活一次人生。 小说通过虚构的故事,让我们经历一段我们不曾经历 的人生。 这就是为什么那些最杰出的小说是文明赠予我们的礼 物。它们让你完全沉浸在床头的台灯能够照射到的小小空 间之中,摒除了喧哗的世界。本来你对自己几乎一无所知, 它们却让你了解自己的孤独,了解自己的悲哀,了解自己 在永恒时光中小小的位置。

小说阅读有问题 想说爱你不容易

1.不曾经历的人生让我们产生隔阂 2.专注于故事情节让我们忽略鉴赏 3.艰深的主题意蕴让我们难以把握

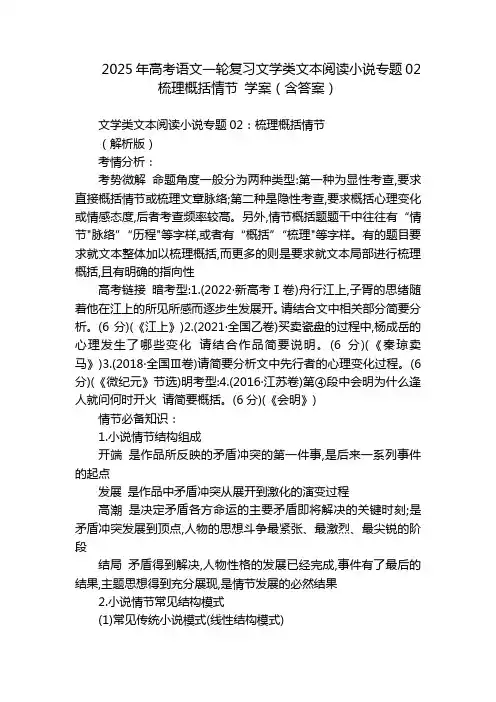

2025年高考语文一轮复习文学类文本阅读小说专题02梳理概括情节学案(含答案)

2025年高考语文一轮复习文学类文本阅读小说专题02梳理概括情节学案(含答案)文学类文本阅读小说专题02:梳理概括情节(解析版)考情分析:考势微解命题角度一般分为两种类型:第一种为显性考查,要求直接概括情节或梳理文章脉络;第二种是隐性考查,要求概括心理变化或情感态度,后者考查频率较高。

另外,情节概括题题干中往往有“情节"脉络”“历程"等字样,或者有“概括”“梳理"等字样。

有的题目要求就文本整体加以梳理概括,而更多的则是要求就文本局部进行梳理概括,且有明确的指向性高考链接暗考型:1.(2022·新高考Ⅰ卷)舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。

请结合文中相关部分简要分析。

(6分)(《江上》)2.(2021·全国乙卷)买卖瓷盘的过程中,杨成岳的心理发生了哪些变化请结合作品简要说明。

(6分)(《秦琼卖马》)3.(2018·全国Ⅲ卷)请简要分析文中先行者的心理变化过程。

(6分)(《微纪元》节选)明考型:4.(2016·江苏卷)第④段中会明为什么逢人就问何时开火请简要概括。

(6分)(《会明》)情节必备知识:1.小说情节结构组成开端是作品所反映的矛盾冲突的第一件事,是后来一系列事件的起点发展是作品中矛盾冲突从展开到激化的演变过程高潮是决定矛盾各方命运的主要矛盾即将解决的关键时刻;是矛盾冲突发展到顶点,人物的思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段结局矛盾得到解决,人物性格的发展已经完成,事件有了最后的结果,主题思想得到充分展现,是情节发展的必然结果2.小说情节常见结构模式(1)常见传统小说模式(线性结构模式)模式解读单线结构基本模式为开端—发展—高潮—结局,完整模式前面还会有序幕,后面还会有尾声。

目前高考选文多为这样的结构模式双线结构(复线结构) 由两条线索组成,或一明一暗,或一主一副篇目:《药》摇摆式(一波三折式) 大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨,这就出现了情节的摇摆。

2020高考语文专题2.文学类文本阅读(小说阅读)

综合考法3 鉴赏小说的环境描写

1.常见题型

▶概括所写景物的特点及其作用。 ▶小说中几次写到×××景物?有什么作用? ▶找出文中描写环境的句子,分析环境描写对塑造

人物或表现主题所起的作用。 ▶×××社会环境具有怎样的特点?

2.解题方法

(1)场景出现在小说开头,功能是给全篇“定 调”。 (2)场景出现在人物出场前,功能便是导引人 物出场。 (3)场景置于人物的描写之中,功能是揭示人 物性格、塑造人物形象。 (4)某场景作为小说的主背景,那么其作用很 可能是一种象征。

1.正面描写 (1)外貌(肖像)描写:描绘人物的面貌特征。 (2)语言描写:包括人物的独白和对话。

(3)动作描写:描写人物富有特征性的动作。 (4)神态描写:是对人物的面部表情的描写。 (5)心理描写:是对人物在一定环境中的思想活 动的描写。

2.侧面描写 通过对环境或其他人物的言行进行描写突出 所要描写的对象的特征。

【答案】B

【考点】分析作品的内容和表现手法,概括作 品主题。

现代文阅读Ⅱ(文学类文本阅读之小说) 学习任务5:赏析小说语言-2024年高考语文(新高考卷版)

目录

一、理解语句的三种含意 理解重要语句的含意,首先要理解语句的表层意义,即字面意义;其次要理

解句子的语境义,即在一定的语境中语句的临时意义;最后要理解语句的“言外 之意”,如反语、双关、婉曲等,表达的往往是言外之意。 二、辨明两种语言特点

1.鉴赏小说中人物的语言特点。不同性格的人,在不同的场合,面对不同的 对象,说话的语言风格不一样:或幽默,或庄重;或委婉含蓄,或直截了当;或简洁, 或啰唆;或羞羞答答,或大大方方;或粗野,或文雅。

11

目录

一、解答品味小说语言艺术题“六角度”

1.词语锤炼角度

经过千锤百炼的词语,其艺术效果是凝练、细腻、形象、逼真的,能够生动地

塑造人物形象,描写人物心理,同时也能很好地表现小说的主题。如:动词的作用、

形容词的作用、副词的作用、数词的作用、叠词的作用、拟声词的作用、文言或

半文言的作用等。特别是动词的使用,如《林教头风雪山神庙》中的“轻轻把石头

目录

题型2:品味小说语言艺术

教材引入

每位作者都有自己独特的语言风格,或清新明快,或幽默诙谐,或沉郁悲 哀。《祝福》中的语言就是沉郁悲哀的。作者选择色彩不太强烈的字,声 调不太响亮的字,组合成稍长的句子,使大家读后,因语调的缓慢、文字的暗 淡而感到悲哀。例如:云是“灰白色的沉重的晚云”,爆竹声是“钝响”,天色是 “愈阴暗了”,满天飞舞的大雪,“夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟”。 文本写的是新年的气象,色彩却如此暗淡,情调是如此悲哀,乐景不乐,只让人 觉得沉郁。

21

技法演示 第一步:审题干,明考向。 根据题干可知,本题综合考查小说中人物的语言风格和形象特征。考生需要

通读全文,重点关注人物语言,概括其风格特点,并在此基础上,分析其体现出的人 物品格特征。

04 文学类文本之小说阅读选择题精准突破-2024年高考语文二轮复习之现代文阅读(全国通用)

其时,徐霞客长子徐屺、次子徐岘均已婚娶,孙子徐建极已三岁。按 理说,他家有遗产,衣食足以自给,百年已过其半,五岳已游其四,本该 弄孙课子,优游林下,安享晚年,可他偏偏闲不住。

这年九月十九日,徐霞客偕一僧二仆,从家乡江阴出发,奋然西行,

2024届高考语文二轮复习

现代文阅读II 文学类文本之小说阅读

选择题精准突破

考点解读 选项设误 方法对策 知识储备 随堂训练

第6题:把握小说的思想内容 第7题:把握小说的艺术特色

二 选项设误陷阱 1.情节设误 情节设误是指选项曲解某一情节的作用,颠倒情节顺序或夸大某个情节, 甚至无中生有。 2.人物形象设误 人物形象设误是指对人物的性格特点的错误解说,考生在解题时要特别 注意概述人物形象的词语。 3.环境设误 环境设误是指选项对环境特点、作用及描写的特点进行错误理解分析。

2.比对人物个性。看选项概括的小说人物个性,与原文相比,有无 “曲解人格”(概括人物性格时,或歪曲,或贬低,或拔高)等。 3.比对思想意蕴。看选项分析的小说主旨、情节内涵、人物语言行为 等,与原文相比,有无偏离作者的思想情感、歪曲作者的创作意图等。 4.比对艺术手法。看选项分析的小说艺术特色,有无“手法误判” (错误地界定小说的表达方式、修辞手法、表现方法)、“效果误解” (对小说表达方式、修辞手法、表现方法追求的效果进行错误解读) 等。

故事情节: 答题策略:高考小说的情节构思一般都很巧妙,首先表现在新颖、独特、 有悬念、有起伏、有伏笔、有照应等曲折性方面,还表现在情节尽管曲 折,却很合理。

所以阅读小说时,首先要分析作品的层次,理清作者的思维脉络,和作品 的情节脉络,这既是小说的一个考查点,也是阅读小说的一个突破口。其 次,弄清楚小说的开端、发展、高潮、结局各部分的具体内容,并按照 统一的角度“主体,做了什么,表现了什么”进行概括。还要弄清楚各 部分之间有什么关系,是发展递进,还是对照对比,抑或突转。阅读时 最好在旁边用简明的语句进行标注。》)

高考语文复习文学类文本之小说的阅读方法

2024届高考语文备考一轮复习:文学类文本之小说的阅读方法考情分析(1)以现当代的中外名篇或名家作品为主,作品内容具有较强的文学性或审美情趣、具有深刻的现实意义。

文章多节选自现当代名篇,情节相对完整,能展现人物的性格侧面。

作品多反映底层人的生活。

(2)人物选择上,主人公大多平凡而典型,他们身上具有闪光点;主题上,反映小人物身上勤劳、善良、乐于助人、轻财重义等中华传统美德,以弘扬核心价值观为主,多展现中国人民在革命、建设、改革征程上的高贵品质。

(1)问题设计侧重小说“三要素”(人物形象、故事情节、环境)和主题。

往往在以下题型中选择4个考查:①把握故事情节(含“探究情节设计的合理性”);②揣摩人物形象;③注意环境描写;④概括(或探究)主题;⑤品味赏析语言;⑥赏析艺术技巧;⑦理解及鉴赏小说的标题。

(2)问题的切入点较小,问题较具体。

集中于分析综合和鉴赏题。

(3)更趋向关注对人生、对社会的思考。

集中于拓展和探究题。

基础知识一、小说的概念及“三要素”小说是通过完整的故事情节和典型的环境描写来塑造具有典型性格的人物形象,多角度多层次地反映现实生活的文学体裁。

2.小说的“三要素”生动的人物形象、完整的故事情节和人物活动的具体环境是小说必须具备的三要素。

其中,人物是核心,情节是骨架,环境是依托。

二、小说篇幅(1)长篇小说(六万字或十万字以上)。

一般认为,字数在六万或十万以上的小说为长篇小说,还可细分为小长篇(一般六万字到十万字),中长篇(一般十几万字到三五十万字),超长篇(一般超过百万字)。

(2)中篇小说(三万字至六万字)。

一般认为,字数在三万字至六万字的小说为中篇小说。

也有少数十几万字的小说也被算作中篇而不归于长篇,这取决于文章内容的丰富度。

(3)短篇小说(几千字至三万字)。

一般认为,字数在几千字到三万字的小说为短篇小说。

(4)微型小说(数百字至几千字)。

一般认为,微型小说的字数应在两千字以下。

三、常考小说题材、主题(1)军事小说。

高考语文复习--高考语文文学类文本阅读3 小说(分析叙事艺术)(讲义)

分析叙事艺术[导语]小说是一种叙事文学,讲究如何讲述故事。

当我们的小说复习还在传统的三要素里打转的时候,高考已悄悄为我们开辟了小说学习、复习的新视野——小说叙事学。

小说作为叙事性文学,叙事的切入角度、视角变化、方式、技巧以及节奏等腾挪跌宕之处甚多,理应得到我们的重视,而不仅仅是把“叙事”当作与描写、议论、说明相并列的表达方式。

小说叙事学复习与前面的突破一“分析情节结构”有交叉重复之处,但从高考命题来看,把它拎出来单独复习十分必要。

既如此,就要好好地思考与研究小说的叙事艺术及其答题之道了。

一、叙事人称与叙事视角1.“我”——第一人称——有限视角叙事小说中的“我”有两种。

(1)非“主人公”型:可以是旁观者,也可以是参与者,还可以是旁观者兼参与者。

①旁观者:旁观者置身事件之外,可以用更冷静疏离的方式呈现故事,使故事更加客观、真实;可以观察、点评故事里的各种人物;可以坦白自己的不明白之处,让读者去思考。

②参与者:参与到事件中,与主人公得有某种程度的关联(要考虑到“我”这个参与者的身份作用),可以与主人公直接对话,可以衬托主人公,可以对事件、人物产生影响等。

(2)“主人公”型:带有强烈的抒情色彩,也因此具有一种性格化的意义,且读者容易将自己代入“我”的境地中,拉近与“我”的距离。

用第一人称“我”来叙述,“我”既是故事情节的讲述者,又是其中的参与者、见证者、亲历者。

好处是真实亲切,拉近小说与读者的距离,便于抒发感情,便于展开心理描写。

不足是只能限于叙述人的所见所闻,受到一定的限制,是有限的讲述。

分析“我”的作用、效果时还要考虑叙述者的身份,是参与者、见证者还是亲历者。

2.“他”——第三人称——全知视角叙事“他”,只是故事情节的讲述者,并非其中的参与者、见证者、亲历者,“他”站在故事的外部,以旁观者的身份讲述故事。

好处是叙述自由,超越时空,无所不知。

不足是叙述缺乏亲切感,使读者与小说产生距离。

值得注意的是:第三人称不全是无限视角,也有有限视角——叙述者只是对某个人物无所不知,而对其他人物却并不了解。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高考文学类文本阅读之小说阅读集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-高考文学类文本阅读之小说阅读小说的考点高考中小说的命题指向四个关键词:环境、情节、人物、主题。

可以分为以下几方面:1.把握故事情节;2.揣摩人物形象;3.注意环境描写;4.概括主题内容;5.品味语言特色;6.分析写作技巧。

(三)小说考题主要命题方向(1)“理情节”题型:①用简明的语句概括故事情节。

②这一情节在文中起什么什么作用。

(2)“析人物”题型:①指出小说对人物进行描写的具体方法,并说明好处或者作用;②简要概括人物的性格特征;③对文人物进行客观公平的评价。

(3)“看环境”题型:①在文中景物描写有什么特点,起什么作用;②就指定的环境描写分析其对人物或表达主题的作用。

(4)“谈构思”题型:①说说作品作品在材料安排有何特点,分析其好处;②这句(段)话在文中结构上起什么作用;③联系全文,指出某某物在文中结构上起什么作用。

(5)“讲方法”题型:①文中运用了什么表现方法以及用它塑造形象时所起的作用;②文中特有的表达方式是如何为作者表情达意服务的;③在语言运用上有何特点;④从语言运用角度,鉴赏文中画线句子。

⑤本文人物语言有哪些特点?请分别举例说明。

(6)“明主题”题型:①用自己的话概括作者的写作意图,作品的主题;②这篇文章的主旨是什么,为什么?③前后说法,是否有矛盾,为什么?④阐释小说的社会意义。

小说的结局1、分析出人意料的结局。

①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

如《项链》,直到结尾才点出是假的,但前面以作了埋伏。

如借项链时主人一口答应,还项链时主人没有打开盒子检查等,暗示了项链是不值钱的。

③从主题上看,能更好地深化主题。

如《界河》,主人公意外被打死,凸显出战争对美好人性的摧残,有力地控诉了战争的罪恶,深化了人类呼唤和平幸福生活的主题。

2、分析令人伤感的悲剧结局。

①从主题上看,能更好地深化主题。

如《界河》,主人公意外被打死的悲剧性结局凸显出战争对美好人性的摧残,有力地控诉了战争的罪恶,深化了人类呼唤和平幸福生活的主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

如《药》写华小栓吃了人血馒头后的死,突现了群众的愚昧性格。

③这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

如《杜十娘怒沉百宝箱》,杜十娘的死,引起读者思考死的原因。

3、分析令人喜悦的大团圆结局。

如《界河》,如果去掉结尾有什么作用?①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

4、分析戛然而止,留下空白的结尾。

如:书法比赛会上,人们围住前来观看的高局长,请他留字。

“写什么呢”高局长笑眯眯地提起笔,歪着头问。

“写什么都行。

写局长最得心应手的好字吧。

”“那我就献丑了。

”高局长沉吟片刻,轻抖手腕落下笔去。

立刻,两个劲秀的大字从笔端跳到宣纸上:“同意。

”人群里发出啧啧的惊叹声。

有人大声嚷到:“请再写几个。

”高局长循声望去,面露难色地说:“……”(小说《书法家》)分析:在省略号中全篇结束,但是可以看出这位书法家并非真正的书法家,讽刺了当今官场的一些丑陋现象。

它留下了“空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。

二、小说常用的开头1、设疑法(悬念法):提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。

如《睡美人》,小说一开头就说女A角失踪了,这样写有什么好处?①造成悬念,引起读者思考。

女A角为什么突然失踪呢?从而吸引读者把小说读下去。

②引出下文的情节。

因为女A角的突然失踪,才有下文女B角的上台演出。

③突出人物形象。

女A角故意失踪,是为了让贤,从而表现了女A角善于发现人才、想方设法使用人才的美好心灵。

④揭示小说的主题。

小说通过女A角故意失踪的故事,告诉人们要了解、重用现实生活中的睡美人。

2、写景法。

如《荷花淀》开头写月下院子里的美景,烘托了水生嫂的美好心灵。

三、常见表现手法的分析①铺垫。

如《温酒斩华雄》(《三国演义》),在关公未斩华雄前,作者写了华雄勇猛凶狠,他挫败孙坚,砍杀祖茂等人,这样写实际上是为关公的出现作了铺垫。

②衬托。

如《睡美人》,作者写导演担心女B角演砸的后果,反衬了女A角丰富的舞台经验,精湛的表演艺术;写女B角与男A角的搭档天衣无缝,(正面)衬托了女A角的识人之准,让贤之正确。

③细节描写。

如《界河》,“他”倒下的细节描写,突出了作者对“他”的惋惜,刻画他善良、纯真人性,表现了战争的残酷。

再如《温酒斩华雄》(《三国演义》第五回)中“温酒”(其酒尚温)的细节描写,让人领略到关羽武艺之高超,获胜之快速,从而表现了关羽的神勇④对比。

如《父爱无价》:父亲对儿子肖像画的至爱,与拍卖会上众人对肖像画的冷淡形成对比,有力地表现了主题。

⑤象征。

如《界河》,“鸟儿在自由地飞翔”象征了“他”喜欢自由、追求自由的性格。

⑥渲染气氛。

如《父爱无价》,作者写拍卖会上“死一般的沉寂”“附和声此起彼伏”“人声鼎沸”是为了渲染气氛,反衬父爱无价。

⑦制造悬念。

如《父爱无价》,作者写拍卖会上“死一般的沉寂”“附和声此起彼伏”“人声鼎沸”是为了制造悬念,推动情节发展,突出小说主题。

⑧照应。

如《睡美人》,结尾写她在观众席上微笑鼓掌,照应了开头写女A角突然失踪,突出了女A角的美好心灵。

⑨以乐写哀。

如《祝福》。

除上面介绍之外,还有抑扬、虚实、联想、想象等。

四、小说的环境描写环境是人物活动的舞台,包括自然环境和社会环境。

小说的环境描写跟人物的塑造与表现主旨有极其重要的关系。

阅读中始终把环境、情节和人物联系起来,才能把握小说创作的真谛。

1、自然环境描写作用。

作用:①自身的、独立的审美价值:表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染气氛,为后边刻画人物作铺垫;③烘托人物性格,或某种心理;④展开、推动情节发展;⑤深化主旨;⑥象征和暗示。

例如:①推动情节的发展。

如《界河》,第一句话写天气突然放晴,气候转暖,推动了情节的发展,为下文的洗澡作铺垫。

②烘托人物感情,表现人物性格。

如《界河》,写天空中的鸟自由地飞翔,烘托了主人公热爱、追求自由的情感。

③衬托主题。

如《界河》,自然环境描写突显出大自然的美丽可爱,反衬出战争的残酷、可恶。

④渲染气氛。

如《药》的第一段写秋天下半夜阴暗、恐怖的环境,渲染了夏瑜就义前的悲凉气氛。

⑤交代故事发生的时间、地点。

2、社会环境(人物活动、事件发生发展的社会背景、时代特征、社会风貌等)描写的作用。

作用:①交待人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系;②交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;③揭示社会本质特征,揭示主题。

如《父爱无价》,作者写拍卖会上“死一般的沉寂”“发安静”“附和声此起彼伏”“人声鼎沸”的场面(社会环境)的作用是:①渲染气氛,揭示了竞拍者对肖像画的态度,反衬了父爱无价的主题;②制造悬念。

推动情节发展,突出小说主题。

五、小说的情节1、情节的组成:序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声。

2、情节安排评价①就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

如《父爱无价》,父亲以子为傲——父亲听到儿子死讯——父亲决定拍卖儿子的肖像画——没人愿买——可得到全部珍品。

这样安排,既有戏剧性,又体现父亲对儿子的至爱。

②就开头结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

如《睡美人》,开头说女A角失踪,制造悬念,结尾写她在观众席上鼓掌,揭穿谜底,使事故情节完整,又表现了人物性格,突出了主题。

又如《雪夜》开头结尾都写雪花飘舞,渲染凄凉气氛,暗示了人物命运。

③就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写)。

如《祝福》。

④就结尾来说有戛然而止,留下空白式。

如《书法家》。

此外,还有出人意料式、悲剧、喜剧式等。

3、贯穿情节的线索。

可作线索的有事、物、人、情、时间、空间。

如《药》中的“人血馒头”、《睡美人》中的“导演”、《故乡》中的“我”等。

4、看情节的发展如何表现人物性格.如《界河》,前面写天气放晴、春光明媚,体现了他对大自然、对美好生活关注和向往。

随着情节的发展,他发现了敌人,便“飞速向岸边游回,狂奔到那棵树下,一把抓起枪,瞄准”,表现了他十分机警,反应快捷的性格;但情节发展到最后,他却被对方打死,这是因为“他实在无法扣动扳机”,从而写出了他心地善良,向往和平,有人性的品格。

(答题思路:按顺序归纳情节,然后指出性格)5、看情节的发展如何表现主题.如《睡美人》,女A角失踪后,导演在没有办法之余,只好让女B角上台演出,令导演惊讶的是,女B角与男A角的搭档天衣无缝。

通过这些情节的描写,提出了如何去发现人才、评价人才、使用人才的社会问题。

(答题思路:先归纳情节,后点出主题)6、重要情节作用的分析,解题时要注意其思考的方向:一是对表现主题的作用。

其作用一般来说是点题或突出主题。

二是对塑造人物形象方面的作用。

或是发展了人物性格,或是表现了人物性格。

三是对整个故事情节的构成上的作用。

一般来说是推动了故事情节的发展。

如《雁阵》,“雁阵”的出现,就具有以下含义和作用:①“雁阵”象征人的价值无比崇高,足表现人性的主题、促使狗娃人性复苏的重要形象;②它对主题的表现起画龙点睛的作用,使主题的表现由隐而显;③推动了故事情节的转折,化解了矛盾冲突。

答题思路:明确情节构思为表现人物的宗旨,结合情节的一般作用,然后根据题目要求,结合文章作答。

①情节(使情节波澜再起,引出另一个情节,制造悬念,情节更突出,照应前文情节)→②人物(丰富人物,表现人物性格,)→③主题(深化某种主题,突显某种主题)。

当然,这个三级概念中,本级和上一级为最基本。

按照顺序,与之相近的是答案的重点。

根据要求组织语言表达:XX情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……情节安排基本技巧①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

④补叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

⑤平叙:(指叙述两件或多件同时发生的事)使头绪清楚,照应得体。

六、小说的人物形象1、分析环境描写,把握人物性格。