中医诊断学名词解释

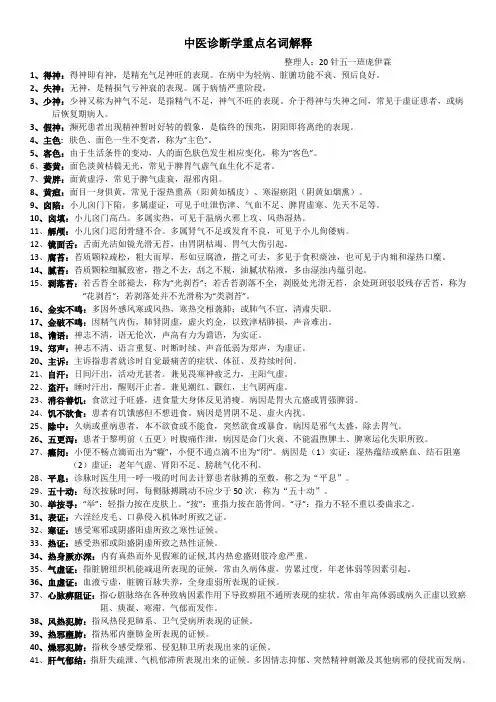

中医诊断学重点名词解释

中医诊断学重点名词解释整理人:20针五一班庞伊霖1、得神:得神即有神,是精充气足神旺的表现。

在病中为轻病、脏腑功能不衰、预后良好。

2、失神:无神,是精损气亏神衰的表现。

属于病情严重阶段。

3、少神:少神又称为神气不足,是指精气不足,神气不旺的表现。

介于得神与失神之间,常见于虚证患者,或病后恢复期病人。

3、假神:濒死患者出现精神暂时好转的假象,是临终的预兆,阴阳即将离绝的表现。

4、主色:肤色、面色一生不变者,称为“主色”。

5、客色:由于生活条件的变动,人的面色肤色发生相应变化,称为“客色”。

6、萎黄:面色淡黄枯槁无光,常见于脾胃气虚气血生化不足者。

7、黄胖:面黄虚浮,常见于脾气虚衰,湿邪内阻。

8、黄疸:面目一身俱黄,常见于湿热熏蒸(阳黄如橘皮)、寒湿瘀阻(阴黄如烟熏)。

9、囟陷:小儿囟门下陷。

多属虚证,可见于吐泄伤津、气血不足、脾胃虚寒、先天不足等。

10、囟填:小儿囟门高凸。

多属实热,可见于温病火邪上攻、风热湿热。

11、解颅:小儿囟门迟闭骨缝不合。

多属肾气不足或发育不良,可见于小儿佝偻病。

12、镜面舌:舌面光洁如镜光滑无苔,由胃阴枯竭、胃气大伤引起。

13、腐苔:苔质颗粒疏松,粗大而厚,形如豆腐渣,揩之可去,多见于食积痰浊,也可见于内痈和湿热口糜。

14、腻苔:苔质颗粒细腻致密,揩之不去,刮之不脱,油腻状粘液,多由湿浊内蕴引起。

15、剥落苔:若舌苔全部褪去,称为“光剥苔”;若舌苔剥落不全,剥脱处光滑无苔,余处斑斑驳驳残存舌苔,称为“花剥苔”;若剥落处并不光滑称为“类剥苔”。

16、金实不鸣:多因外感风寒或风热,寒热交相袭肺;或肺气不宣,清肃失职。

17、金破不鸣:因精气内伤,肺肾阴虚,虚火灼金,以致津枯肺损,声音难出。

18、谵语:神志不清,语无伦次,声高有力为谵语,为实证。

19、郑声:神志不清、语言重复、时断时续、声音低弱为郑声,为虚证。

20、主诉:主诉指患者就诊时自觉最痛苦的症状、体征、及持续时间。

21、自汗:日间汗出,活动尤甚者。

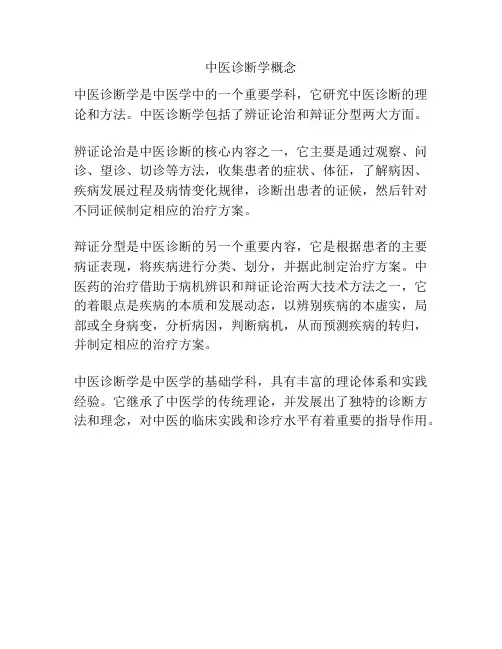

中医诊断学概念

中医诊断学概念

中医诊断学是中医学中的一个重要学科,它研究中医诊断的理论和方法。

中医诊断学包括了辨证论治和辩证分型两大方面。

辨证论治是中医诊断的核心内容之一,它主要是通过观察、问诊、望诊、切诊等方法,收集患者的症状、体征,了解病因、疾病发展过程及病情变化规律,诊断出患者的证候,然后针对不同证候制定相应的治疗方案。

辩证分型是中医诊断的另一个重要内容,它是根据患者的主要病证表现,将疾病进行分类、划分,并据此制定治疗方案。

中医药的治疗借助于病机辨识和辩证论治两大技术方法之一,它的着眼点是疾病的本质和发展动态,以辨别疾病的本虚实,局部或全身病变,分析病因,判断病机,从而预测疾病的转归,并制定相应的治疗方案。

中医诊断学是中医学的基础学科,具有丰富的理论体系和实践经验。

它继承了中医学的传统理论,并发展出了独特的诊断方法和理念,对中医的临床实践和诊疗水平有着重要的指导作用。

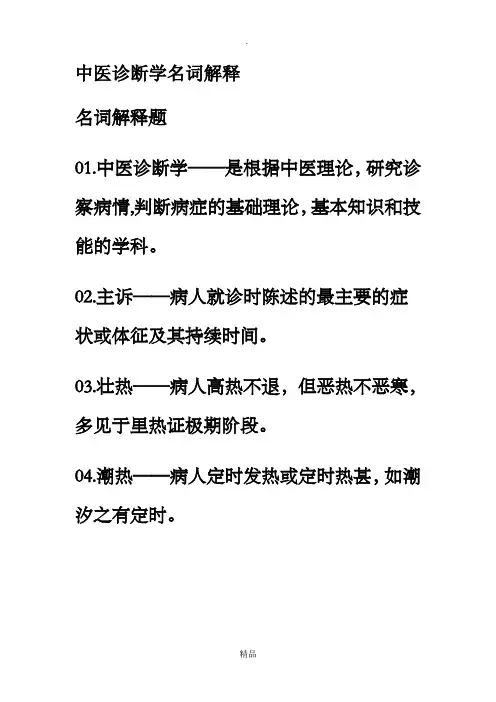

中医诊断学名词解释83494

中医诊断学名词解释名词解释题01.中医诊断学——是根据中医理论,研究诊察病情,判断病症的基础理论,基本知识和技能的学科。

02.主诉——病人就诊时陈述的最主要的症状或体征及其持续时间。

03.壮热——病人高热不退,但恶热不恶寒,多见于里热证极期阶段。

04.潮热——病人定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

05.气虚发热——长期低热,烦劳则甚,兼见少气自汗,倦怠乏力,因脾虚气陷,郁而发热。

06.寒热往来——恶寒与发热交替而作,见于半表半里证或疟疾病。

07.自汗——经常汗出不止,活动后更甚者,多见于气虚、阳虚。

08.盗汗——入睡时汗出,醒后汗自止,多见于阴虚内热证。

09.战汗——病势沉重时,先见全身战栗抖动,而后汗出者,是邪正相争,病变发展的转折点。

10.消谷善饥——食欲过于旺盛,多食而易饥,是胃火炽盛所致。

11.除中——久病之人,本不能食,突然欲食,甚至暴食,是脾胃之气将绝之象。

12.里急后重——腹痛窘迫,时时欲泻,肛门重坠,便出不爽,是湿热痢疾主症。

13.癃闭——小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭,统称癃闭。

14.崩漏——不在经期,突然阴道大量出血,或持续淋漓不断出血者。

15.得神——人之两目灵活,面色荣润,表情自然,体态自如,言语清晰,意识清楚者,是精充气足神旺的表现。

16.失神——病人目光呆滞,面色晦暗,神情萎糜,身重迟钝,语声断续,意识朦胧者,是精衰气脱神亡的表现。

17. 主色——凡人之种族皮肤的正常颜色。

18.善色——病色有光泽者,称为善色,说明精气未衰,胃气尚荣,预后较好。

19.戴阳——久病重病,面色苍白,但时泛红如妆者,是阴盛格阳之假热证候。

20.萎黄——病人面色淡黄,枯槁无华者,是脾虚精亏的表现。

21.阴黄——面色黄而晦暗如烟熏者,因寒湿内停,困扰脾阳所致。

22.瘿瘤——颈前颌下喉结之处,有肿物如瘤,或大或小,可随吞咽上下移动,多因肝郁气结痰凝所致。

23.瘰疬——颈侧皮里膜外肿起结核,形状累累如珠,历历可数者,多因肺肾阴虚,虚火灼痰,结于颈项。

中医诊断学名词解释

中医诊断学名词解释中医诊断学是中医学的重要分支之一,是通过对患者病情的综合分析和判断,运用中医理论和诊断方法进行疾病诊断的学科。

下面将对中医诊断学中的几个重要名词进行解释。

1. 望诊望诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过观察患者的面色、舌苔、舌体、脉象、眼底等特征,以及各种症状的变化,来判断患者的病情和病机。

通过望诊可以了解患者的体质、病情轻重、病因等信息,对疾病的诊断和治疗起到重要的指导作用。

2. 闻诊闻诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过听取患者主诉的症状、病史和自述,以及进行问诊,从中获取与疾病相关的信息。

通过闻诊可以了解患者的症状表现、病情变化、病位病因等,帮助医生做出正确的诊断。

3. 问诊问诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过与患者进行交流,询问患者详细的病史、症状以及身体感受等信息,以获取有关患者的疾病情况。

通过问诊可以了解到患者的病情特点、发病原因、病史等重要信息,对疾病的诊断和治疗具有重要意义。

4. 切诊切诊是中医诊断学中的一种方法,指医生通过触诊患者的脉搏来获取有关患者病情的信息。

中医认为,人体的脉搏反映了人体的生理状态和病理变化,通过触诊脉搏可以判断患者的脏腑功能、气血状况,以及病情的变化。

切诊是中医诊断的重要手段之一,对于指导疾病的诊断和治疗具有重要的作用。

5. 辩证施治辩证施治是中医诊断学的核心内容之一,它是通过对患者的整体状况进行综合分析,找出疾病的病因、病机和病理变化,再根据中医理论中的辨证施治原则,制定个性化的治疗方案。

中医辩证施治注重于治疗疾病的根本原因,强调“因病而治”,具有针对性和综合性的特点。

在中医诊断学中,医生还会借助其他辅助检查手段,如九窗望诊法、唇色、目色、声音等,来进一步辅助判断和诊断。

值得注意的是,中医诊断学强调病因、病机和机体整体状况的综合分析,注重从整体上把握疾病的本质,与西医的病因病理学和病理生理学有所不同。

总结起来,中医诊断学是一门以望诊、闻诊、问诊、切诊为主要方法,通过辩证施治发现疾病本质和机体整体状况的学科。

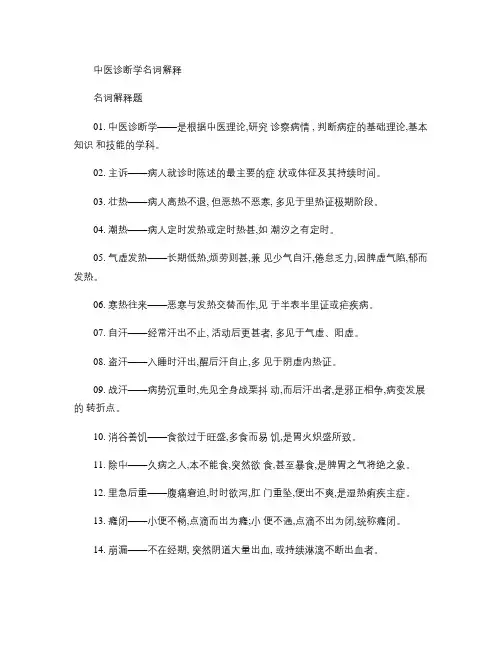

中医诊断学名词解释(精)

中医诊断学名词解释名词解释题01. 中医诊断学——是根据中医理论,研究诊察病情 , 判断病症的基础理论,基本知识和技能的学科。

02. 主诉——病人就诊时陈述的最主要的症状或体征及其持续时间。

03. 壮热——病人高热不退, 但恶热不恶寒, 多见于里热证极期阶段。

04. 潮热——病人定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

05. 气虚发热——长期低热,烦劳则甚,兼见少气自汗,倦怠乏力,因脾虚气陷,郁而发热。

06. 寒热往来——恶寒与发热交替而作,见于半表半里证或疟疾病。

07. 自汗——经常汗出不止, 活动后更甚者, 多见于气虚、阳虚。

08. 盗汗——入睡时汗出,醒后汗自止,多见于阴虚内热证。

09. 战汗——病势沉重时,先见全身战栗抖动,而后汗出者,是邪正相争,病变发展的转折点。

10. 消谷善饥——食欲过于旺盛,多食而易饥,是胃火炽盛所致。

11. 除中——久病之人,本不能食,突然欲食,甚至暴食,是脾胃之气将绝之象。

12. 里急后重——腹痛窘迫,时时欲泻,肛门重坠,便出不爽,是湿热痢疾主症。

13. 癃闭——小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭,统称癃闭。

14. 崩漏——不在经期, 突然阴道大量出血, 或持续淋漓不断出血者。

15. 得神——人之两目灵活,面色荣润,表情自然, 体态自如, 言语清晰, 意识清楚者, 是精充气足神旺的表现。

16. 失神——病人目光呆滞,面色晦暗,神情萎糜, 身重迟钝, 语声断续, 意识朦胧者, 是精衰气脱神亡的表现。

17. 主色——凡人之种族皮肤的正常颜色。

18. 善色——病色有光泽者,称为善色,说明精气未衰,胃气尚荣,预后较好。

19. 戴阳——久病重病,面色苍白,但时泛红如妆者,是阴盛格阳之假热证候。

20. 萎黄——病人面色淡黄,枯槁无华者, 是脾虚精亏的表现。

21. 阴黄——面色黄而晦暗如烟熏者,因寒湿内停,困扰脾阳所致。

22. 瘿瘤——颈前颌下喉结之处,有肿物如瘤,或大或小,可随吞咽上下移动,多因肝郁气结痰凝所致。

中医 诊断 名词解释

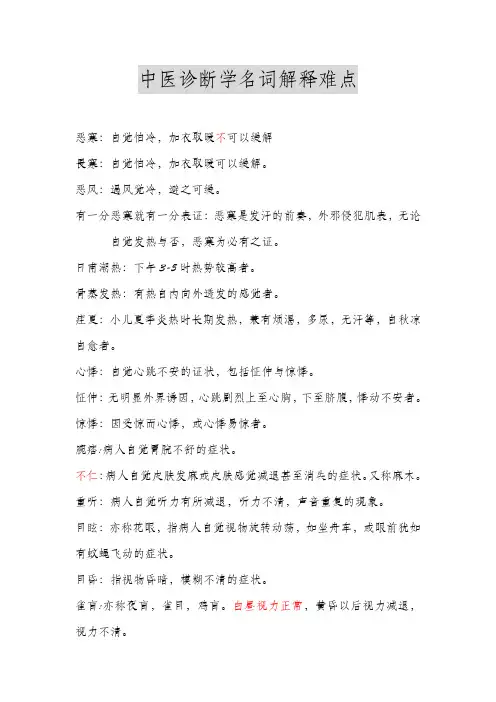

中医诊断学名词解释难点恶寒:自觉怕冷,加衣取暖不可以缓解畏寒:自觉怕冷,加衣取暖可以缓解。

恶风:遇风觉冷,避之可缓。

有一分恶寒就有一分表证:恶寒是发汗的前奏,外邪侵犯肌表,无论自觉发热与否,恶寒为必有之证。

日甫潮热:下午3-5时热势较高者。

骨蒸发热:有热自内向外透发的感觉者。

疰夏:小儿夏季炎热时长期发热,兼有烦渴,多尿,无汗等,自秋凉自愈者。

心悸:自觉心跳不安的证状,包括怔仲与惊悸。

怔仲:无明显外界诱因,心跳剧烈上至心胸,下至脐腹,悸动不安者。

惊悸:因受惊而心悸,或心悸易惊者。

腕痞:病人自觉胃脘不舒的症状。

不仁:病人自觉皮肤发麻或皮肤感觉减退甚至消失的症状。

又称麻木。

重听:病人自觉听力有所减退,听力不清,声音重复的现象。

目眩:亦称花眼,指病人自觉视物旋转动荡,如坐舟车,或眼前犹如有蚊蝇飞动的症状。

目昏:指视物昏暗,模糊不清的症状。

雀盲:亦称夜盲,雀目,鸡盲。

白昼视力正常,黄昏以后视力减退,视力不清。

歧视:视一物成二物而不清的症状。

口不渴饮:口不渴,亦不欲饮。

消渴善饥:病人食欲旺盛,进食过多,但食后不久就感到饥饿的症状。

亦称多食易饥。

除中:病危之人,本来毫无食欲,突然索食,食量大增。

完谷不化:指大便中有较多的未消化的食物。

里急后重:指大便之前腹痛,急迫欲便,便时窘迫不畅,肛门坠重,便意频繁的症状。

大便失禁:指大便不能随意控制,滑出不禁,甚至滑出而不自知的症状。

癃闭:小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭。

崩漏:指非正常行经期间阴道出血的症状。

戴阳:重病之人,本来面色晦暗,一时面色似有华,但俩颧泛红如妆,游移不定。

恶色:病人面色异常,且枯槁晦暗。

阴脏人:指体型偏于矮胖,头圆颈粗,肩宽胸厚身体姿势多后仰,平时多喜热恶凉;阳气较弱,而阴气偏旺,患病易从阴化寒,多寒湿痰zhu内停。

阳脏人:指体型偏于瘦长,头长颈细,肩窄胸平身体姿势多前屈,平时喜凉恶热;阴气较亏而阳气偏盛,患病易从阳化热,导致伤阴伤津。

中医诊断学名词解释说课材料

中医诊断学名词解释中医诊断学名词解释名词解释题01.中医诊断学——是根据中医理论,研究诊察病情,判断病症的基础理论,基本知识和技能的学科。

02.主诉——病人就诊时陈述的最主要的症状或体征及其持续时间。

03.壮热——病人高热不退,但恶热不恶寒,多见于里热证极期阶段。

04.潮热——病人定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

05.气虚发热——长期低热,烦劳则甚,兼见少气自汗,倦怠乏力,因脾虚气陷,郁而发热。

06.寒热往来——恶寒与发热交替而作,见于半表半里证或疟疾病。

07.自汗——经常汗出不止,活动后更甚者,多见于气虚、阳虚。

08.盗汗——入睡时汗出,醒后汗自止,多见于阴虚内热证。

09.战汗——病势沉重时,先见全身战栗抖动,而后汗出者,是邪正相争,病变发展的转折点。

10.消谷善饥——食欲过于旺盛,多食而易饥,是胃火炽盛所致。

11.除中——久病之人,本不能食,突然欲食,甚至暴食,是脾胃之气将绝之象。

12.里急后重——腹痛窘迫,时时欲泻,肛门重坠,便出不爽,是湿热痢疾主症。

13.癃闭——小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭,统称癃闭。

14.崩漏——不在经期,突然阴道大量出血,或持续淋漓不断出血者。

15.得神——人之两目灵活,面色荣润,表情自然,体态自如,言语清晰,意识清楚者,是精充气足神旺的表现。

16.失神——病人目光呆滞,面色晦暗,神情萎糜,身重迟钝,语声断续,意识朦胧者,是精衰气脱神亡的表现。

17. 主色——凡人之种族皮肤的正常颜色。

18.善色——病色有光泽者,称为善色,说明精气未衰,胃气尚荣,预后较好。

19.戴阳——久病重病,面色苍白,但时泛红如妆者,是阴盛格阳之假热证候。

20.萎黄——病人面色淡黄,枯槁无华者,是脾虚精亏的表现。

21.阴黄——面色黄而晦暗如烟熏者,因寒湿内停,困扰脾阳所致。

22.瘿瘤——颈前颌下喉结之处,有肿物如瘤,或大或小,可随吞咽上下移动,多因肝郁气结痰凝所致。

23.瘰疬——颈侧皮里膜外肿起结核,形状累累如珠,历历可数者,多因肺肾阴虚,虚火灼痰,结于颈项。

中医诊断学名词解释

中医诊断学名词解释名词解释题01、中医诊断学——就是根据中医理论,研究诊察病情,判断病症的基础理论,基本知识与技能的学科。

02、主诉——病人就诊时陈述的最主要的症状或体征及其持续时间。

03、壮热——病人高热不退,但恶热不恶寒,多见于里热证极期阶段。

04、潮热——病人定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

05、气虚发热——长期低热,烦劳则甚,兼见少气自汗,倦怠乏力,因脾虚气陷,郁而发热。

06、寒热往来——恶寒与发热交替而作,见于半表半里证或疟疾病。

07、自汗——经常汗出不止,活动后更甚者,多见于气虚、阳虚。

08、盗汗——入睡时汗出,醒后汗自止,多见于阴虚内热证。

09、战汗——病势沉重时,先见全身战栗抖动,而后汗出者,就是邪正相争,病变发展的转折点。

10、消谷善饥——食欲过于旺盛,多食而易饥,就是胃火炽盛所致。

11、除中——久病之人,本不能食,突然欲食,甚至暴食,就是脾胃之气将绝之象。

12、里急后重——腹痛窘迫,时时欲泻,肛门重坠,便出不爽,就是湿热痢疾主症。

13、癃闭——小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭,统称癃闭。

14、崩漏——不在经期,突然阴道大量出血,或持续淋漓不断出血者。

15、得神——人之两目灵活,面色荣润,表情自然,体态自如,言语清晰,意识清楚者,就是精充气足神旺的表现。

16、失神——病人目光呆滞,面色晦暗,神情萎糜,身重迟钝,语声断续,意识朦胧者,就是精衰气脱神亡的表现。

17、主色——凡人之种族皮肤的正常颜色。

18、善色——病色有光泽者,称为善色,说明精气未衰,胃气尚荣,预后较好。

19、戴阳——久病重病,面色苍白,但时泛红如妆者,就是阴盛格阳之假热证候。

20、萎黄——病人面色淡黄,枯槁无华者,就是脾虚精亏的表现。

21、阴黄——面色黄而晦暗如烟熏者,因寒湿内停,困扰脾阳所致。

22、瘿瘤——颈前颌下喉结之处,有肿物如瘤,或大或小,可随吞咽上下移动,多因肝郁气结痰凝所致。

23、瘰疬——颈侧皮里膜外肿起结核,形状累累如珠,历历可数者,多因肺肾阴虚,虚火灼痰,结于颈项。

中医诊断学

一、名词解释:1、症状:是病人因疾病而产生的各个具体临床表现,如头痛、牙痛等。

是疾病的表现现象,时进行辨证的主要依据。

2、证候:是对疾病的病因、病位、病性和邪正盛衰所处的病理性概括。

是对疾病本质的认识。

3、辩证:是在中医理论指导下,对病人所表现的各种症状、体征等进行分析、综合,从而对疾病当前的病位与病性等本质作出判断,并概括为完整证名的诊断思维过程。

4、壮热:身发高热(39`C以上),持续不退,不恶寒反恶热的病症。

见于伤寒阳明经证和温病气分阶段,属里实热证。

5、潮热:病人定时发热或热甚,有一定的时间按规律,如潮汐之有定时。

见于阳明腑实证、阴虚证或湿温病。

6、微热:指发热不高,体温一般在38`C以下,或自觉发热的症状。

多见于内伤病或温病后期。

7、恶寒:指病人自觉怕冷的感觉,虽加被或近火取暖仍不能缓解者,见于实寒症。

8、畏寒:指病人自觉怕冷的感觉,若加衣被或近火取暖可解其寒者,见于虚寒证。

9、日晡潮热:下午3-5时(即申时)发热明显,或热势更甚。

见于阳明腑实证。

10、寒热往来:指病人恶寒与发热交替出现,属半表半里证,可见于少阳病,疟疾。

11、自汗:指病人醒时汗出,活动尤甚。

属气虚阳虚证。

12、盗汗:指睡则汗出,醒则汗止。

属阴虚证。

13、战汗:病势沉重之时,先见恶寒战栗,而后汗出,称战汗。

见于伤寒病邪正据争之时,是疾病发展的转折点。

14、目眩:指病人自觉事物旋转动荡,如坐舟车。

15、雀盲:指白昼视力正常,每至黄昏以后视力减退,视物不清等症状。

16、纳呆:指病人进食的欲望减退,甚至不想进食的症状。

多见于脾胃病变。

17、消谷善讥:食欲过于旺盛,进食量多,但食后不久即感饥饿的症状。

胃火炽盛,腐熟太过。

18、饥不欲食:指病人虽有饥饿之感,但不想进食,勉强进食,量亦很少的症状。

多因胃阴不足,虚火内扰所致。

19、除中:指久病重病本不能食,而突然索食或暴食。

是脾胃之气将绝之象。

20、嘈杂:指似饥非饥,欲食不食,时而即厌,食后胃中有酸辣不舒之感,多为痰湿、停饮、气郁所致。

中医诊断学名词解释

中医诊断学名词解释01.中医诊断学——是论述中医诊断疾病,辨别证候的基本理论、方法和技能的一门课程。

02.主诉——病人就诊时陈述的最主要的症状或体征及其持续时间。

03.壮热——病人高热不退,但恶热不恶寒,多见于里热证极期阶段。

04.潮热——病人定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

05.气虚发热——长期低热,烦劳则甚,兼见少气自汗,倦怠乏力,因脾虚气陷,郁而发热。

06.寒热往来——恶寒与发热交替而作,见于半表半里证或疟疾病。

07.自汗——经常汗出不止,活动后更甚者,多见于气虚、阳虚。

08.盗汗——入睡时汗出,醒后汗自止,多见于阴虚内热证。

09.战汗——病势沉重时,先见全身战栗抖动,而后汗出者,是邪正相争,病变发展的转折点。

10.消谷善饥——食欲过于旺盛,多食而易饥,是胃火炽盛所致。

11.除中——久病之人,本不能食,突然欲食,甚至暴食,是脾胃之气将绝之象。

12.里急后重——腹痛窘迫,时时欲泻,肛门重坠,便出不爽,是湿热痢疾主症。

13.癃闭——小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭,统称癃闭。

14.崩漏——不在经期,突然阴道大量出血,或持续淋漓不断出血者。

15.得神——人之两目灵活,面色荣润,表情自然,体态自如,言语清晰,意识清楚者,是精充气足神旺的表现。

16.失神——病人目光呆滞,面色晦暗,神情萎糜,身重迟钝,语声断续,意识朦胧者,是精衰气脱神亡的表现。

17. 主色——凡人之种族皮肤的正常颜色。

18.善色——病色有光泽者,称为善色,说明精气未衰,胃气尚荣,预后较好。

19.戴阳——久病重病,面色苍白,但时泛红如妆者,是阴盛格阳之假热证候。

20.萎黄——病人面色淡黄,枯槁无华者,是脾虚精亏的表现。

21.阴黄——面色黄而晦暗如烟熏者,因寒湿内停,困扰脾阳所致。

22.瘿瘤——颈前颌下喉结之处,有肿物如瘤,或大或小,可随吞咽上下移动,多因肝郁气结痰凝所致。

23.瘰疬——颈侧皮里膜外肿起结核,形状累累如珠,历历可数者,多因肺肾阴虚,虚火灼痰,结于颈项。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中医诊断学名词解释

01.中医诊断学——是论述中医诊断疾病,辨别证候的基本理论、方法和技能的一门课程。

02.主诉——病人就诊时陈述的最主要的症状或体征及其持续时间。

03.壮热——病人高热不退,但恶热不恶寒,多见于里热证极期阶段。

04.潮热——病人定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

05.气虚发热——长期低热,烦劳则甚,兼见少气自汗,倦怠乏力,因脾虚气陷,郁而发热。

06.寒热往来——恶寒与发热交替而作,见于半表半里证或疟疾病。

07.自汗——经常汗出不止,活动后更甚者,多见于气虚、阳虚。

08.盗汗——入睡时汗出,醒后汗自止,多见于阴虚内热证。

09.战汗——病势沉重时,先见全身战栗抖动,而后汗出者,是邪正相争,病变发展的转折点。

10.消谷善饥——食欲过于旺盛,多食而易饥,是胃火炽盛所致。

11.除中——久病之人,本不能食,突然欲食,甚至暴食,是脾胃之气将绝之象。

12.里急后重——腹痛窘迫,时时欲泻,肛门重坠,便出不爽,是湿热痢疾主症。

13.癃闭——小便不畅,点滴而出为癃;小便不通,点滴不出为闭,统称癃闭。

14.崩漏——不在经期,突然阴道大量出血,或持续淋漓不断出血者。

15.得神——人之两目灵活,面色荣润,表情自然,体态自如,言语清晰,意识清楚者,是精充气足神旺的表现。

16.失神——病人目光呆滞,面色晦暗,神情萎糜,身重迟钝,语声断续,意识朦胧者,是精衰气脱神亡的表现。

17. 主色——凡人之种族皮肤的正常颜色。

18.善色——病色有光泽者,称为善色,说明精气未衰,胃气尚荣,预后较好。

19.戴阳——久病重病,面色苍白,但时泛红如妆者,是阴盛格阳之假热证候。

20.萎黄——病人面色淡黄,枯槁无华者,是脾虚精亏的表现。

21.阴黄——面色黄而晦暗如烟熏者,因寒湿内停,困扰脾阳所致。

22.瘿瘤——颈前颌下喉结之处,有肿物如瘤,或大或小,可随吞咽上下移动,多因肝郁气结痰凝所致。

23.瘰疬——颈侧皮里膜外肿起结核,形状累累如珠,历历可数者,多因肺肾阴虚,虚火灼痰,结于颈项。

24.解颅——小儿囟门迟迟不能闭合,是肾气不足,发育不良的表现。

25.乳蛾——咽部两侧红肿突起如乳突者,是肺胃热盛,外感风邪凝结而成。

26.斑——点大成片,色红或紫,平摊于皮下,摸之不碍手者。

27.热深厥亦深——是内有真热而外见假寒的证候,其内热愈盛则肢冷愈严重。

28.肌肤甲错——皮肤粗糙如鳞,抚之涩手者,是血虚挟瘀所致。

29.透关射甲——小儿指纹透过风、气、命三关,一直延伸到指甲端者,提示病情危重。

30.染苔——若因某些食物或药物,致使舌苔染上颜色。

染苔并非疾病所致,无临床意义。

六、问答题

01.简述中医诊断学的基本原则及诊法合参的理由。

01.答:中医诊断的基本原则是:一、整体察病,即在诊病的过程中,从整体上了解疾病的病因病机和脏腑气血阴阳的变化,从而全面地认识疾病。

二、诊法合参,即在诊察疾病时,将望、闻、问、切四诊合参,综合分析病情资料。

三、从病辨证,即辨病与辨证相结合诊断

疾病。

诊法合参的理由是:疾病的过程是一个复杂的过程,其表现是在多方面的,而四诊正是从不同角度检查病情,只有四诊并用才能全面、详细地获取所需临床资料;此外,在复杂的、有时甚至出现“假象”的病证中,只有四诊并重,才能去伪存真,鉴别真假。

02.中医诊断学包括哪些内容?

02.答:包括四诊、辨证、诊病和病案四大部分。

四诊包括望诊、闻诊、问诊、切诊四个方面;辨证包括八纲辨证、病因辨证、气血津液辨证、脏腑辨证、经络辨证、六经辨证、卫气营血辨证和三焦辨证等八种辨证方法;诊病主要包括对疾病诊断的基本知识,如命名、分类等进行阐述;病案包括对医案和病历的读写。

03.何谓主诉?记录主诉时应注意什么?

03.答:病人就诊时所陈述的最主要症状或体征及期持续时间称为主诉。

记录主诉注意事项是:①抓准主诉;②问清主诉所述症征的部位、性质、程度、时间;③不要使用病名和病程,文字要精炼。

04.恶寒和发热同时并见有何临床意义?

04.答:恶寒与发热同时并见是外感病初期(即表证)的重要诊断依据。

根据恶寒、发热的轻重不同,临床又可分为:①恶寒重,发热轻,主风寒表证;②发热重,恶寒轻,主风热表证;③发热轻,兼恶风自汗,是太阳中风证。

05.如何从恶寒发热的轻重判断邪正之盛衰?

05.答:一般来说,若恶寒发热均较轻者,是邪轻正衰;若恶寒发热俱重者,则邪正俱盛;若恶寒重,而发热轻者,则为邪盛正衰。

06.何谓壮热?试述壮热的原因、机制和兼症。

06.答:壮热是指病人高热不退,身热如灼,不恶寒反恶热的一种症状。

其原因可以是风寒之邪入里化热,或风热之邪内传成里实热证。

壮热的机制是因正盛邪实,邪正剧争,邪热鸱张,阳气亢奋,充斥于体内外所致;其兼症常有面赤,口渴饮冷,大汗出,脉洪大等症。

07.表证有汗与无汗各见到哪些情况?

07.答:①表证无汗,多属表寒证,因寒性收引,汗孔闭塞。

②表证有汗,有三种情况。

其一,属外感风邪之证,因风性开泄,腠理疏松而汗出;其二,外感风热之证,因热性升散,使腠理疏松而汗出;其三,为气虚外感之表证,因卫阳不足,肌表不固而汗出。

08.亡阴、亡阳之汗各有何特点?为什么?

08.答:亡阴之汗是大汗不止,汗出如油,热而粘手,由于体内津液枯涸,相对浓缩,邪热通过粘稠阴液从汗而泄,故热而粘手;亡阳之汗是大汗淋漓,汗稀而凉,因阳气将绝,元气欲脱,卫外不固,故津液自泄而见汗稀而凉。