部编版七年级语文十篇文言文小短文训练题及答案

部编初中七年级上册语文文言文训练含答案(Word版)

部编初中七年级上册语文文言文训练含答案(Word版)一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,回答问题。

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

”其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(1)解释下列句子中划线的词语。

①因往晓之________②终日在天中行止________③奈何忧其坏________④其人舍然大喜________(2)与“杞人忧天”意思相近的成语是________,意思相反的成语是________。

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

①只使坠,亦不能有所中伤。

②若躇步跳蹈,终日在地上行止。

(4)这则寓言嘲讽了什么样的人?如果从积极的方面看待“杞人忧天”,你会做怎样的评价?【答案】(1)告知,开导;行动,活动;为何,为什么;同“释”,解除、消除(2)庸人自扰;高枕无忧(乐天安命)(3)①即使掉下来,也不会伤害什么。

②你踩踏着它,整天都在地上活动。

(4)嘲讽了一些为不必要的事或基本上不会发生的事而担心的人。

评价:一些事情虽然发生的概率很小,但还是有可能发生的。

我们要在灾难发生之前,提前做好预防准备。

【解析】【分析】(1)①句意为:就去开导他;晓:告知,开导。

②句意为:整天都在空气里活动。

行止:行动,活动;③句意为:如果地陷下去怎么办?奈何:为何,为什么;④句意为:开导他的人也放了心,也很高兴。

舍:同“释”,解除、消除。

(2)本题考查对成语的理解。

本文具有讽刺意义。

可以寻找词典的解释。

庸人自扰,其意思是指为不必要忧虑的事情而忧虑,从这则寓言中得出意思相近的成语是“ 庸人自扰”。

部编初中七年级 下册语文文言文阅读训练及答案(Word版)

部编初中七年级下册语文文言文阅读训练及答案(Word版)一、部编七年级语文下册文言文阅读1.阅读文言文,回答问题。

邴原泣学邴原①少孤,数岁时,过书舍而泣。

师曰:“童子何泣?”原曰:“孤者易伤,贫者易感。

夫书者,凡得学者,有亲也。

一则羡.其不孤,二则羡其.得学,中心感伤,故泣耳。

”师恻②然曰:“欲书可耳!”原曰:“无钱资。

”师曰:“童子苟③有志,吾徒相教,不求资也。

”于是遂就书。

一冬之间,诵《孝经》《论语》。

【注】①邴(bǐng):姓。

邴原,三国时北海朱虚人。

②恻(cè):心中悲伤。

③苟:如果。

(1)选出下列划线的字解释不正确的一项是()A. 邴原少孤孤:失去父亲B. 一则羡其不孤羡:羡慕C. 二则羡其得学其:代词,自己D. 师恻然曰然:……的样子(2)用现代汉语翻译下列句子。

童子苟有志,吾徒相教,不求资也。

(3)从邴原泣学这个故事中,你有什么启发?【答案】(1)C(2)如果你有志读书,我传授你知识,不收学费。

(3)示例一:我们应该向邴原学习贫不丧志,立志学习和他在学习上的坚持不懈的精神。

示例二:书塾的老师不向邴原收取学费,那种无私的精神值得我们敬佩和学习。

【解析】【分析】⑴要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

C项有误,其:代词,他们,那些有父母的孩子。

⑵直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。

苟:如果。

徒:白白地。

资:学费。

句意是:如果你有志读书,我传授你知识,不收学费。

⑶根据作者在文中表明的见解或主张,以及表现出来的好恶、褒贬之情归纳道理启发。

要点:向邴原学习贫不丧志,立志学习和他在学习上的坚持不懈的精神。

书塾的老师不向邴原收取学费,那种无私的精神值得我们敬佩和学习。

故答案为:⑴C⑵如果你有志读书,我传授你知识,不收学费。

⑶示例一:我们应该向邴原学习贫不丧志,立志学习和他在学习上的坚持不懈的精神。

部编七年级上册语文文言文训练含答案

部编七年级上册语文文言文训练含答案一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,回答问题。

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

(1)解释下列划线的词语。

①家无井而出溉汲________②及其家穿井________③有闻而传之者________④丁氏对曰________(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①国人道之,闻之于宋君。

②得一人之使,非得一人于井中也。

(3)这个故事给了我们什么启示?【答案】(1)打水浇田;待,等到;知道、听说;应答,回答(2)①居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人。

(3)对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易传播未经证实的传闻。

【解析】【分析】⑴①句意:家里没有水井,需要出门去打水。

溉汲:打水浇田;②句意:等到他家打了水井的时候。

及:待,等到;③句意:有人听了就去传播。

闻:知道、听说;④句意:姓丁的答道。

对:应答,回答。

⑵①重点词:道:讲述;闻:使……知道……。

翻译:居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②重点词:非:不是;于:从。

翻译:(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人。

⑶本题的答题角度有两个,一是从传播谣言者的角度,不能人云亦云,要善于分析,传闻是否合情合理;一是从丁氏的角度,与人交流时,必须做到表达准确、清晰,以避免不必要的误会和歧义。

故答案为:⑴打水浇田;待,等到;知道、听说;应答,回答;⑵①居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人;⑶对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易传播未经证实的传闻。

部编人教版七年级 语文 下册文言文阅读专项训练及答案(Word版)

部编人教版七年级语文下册文言文阅读专项训练及答案(Word版)一、部编七年级语文下册文言文阅读1.文言文阅读。

甲明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

中轩敞者为舱,篛篷覆之。

旁开小窗,左右各四,共八扇。

启窗而观,雕栏相望焉。

闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。

苏、黄共阅一手卷。

东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。

鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。

东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

舟尾横卧一楫。

楫左右舟子各一人。

居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。

居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

(魏学洢《核舟记》)乙一乐工能刻木为舟。

大可二寸,篷桅橹舵咸具。

二人对酌于中,壶觞①饾饤②满案,一人挽篷索,一人握橹,一人运舵,皆有机能动,放在水中,能随风而行,略无欹③侧。

一舟必需白金一两,好事者竞趋焉。

(周辉《刻木巧匠》)【注释】①壶觞:酒器。

②饾饤:dòu dìnɡ,供陈设的食品。

③欹:qī,斜。

(1)解释下列加下划线词。

①绝类弥勒________②诎右臂支船________③二人对酌于中________④皆有机能动________(2)用现代汉语写出下列两个句子的意思。

①罔不因势象形,各具情态。

②一舟必需白金一两,好事者竞趋焉。

(3)两文在表现雕刻家精湛技艺时写法上有何不同?从技艺的角度比较,你觉得是木舟精巧,还是核舟精巧?说说你的理由。

【答案】(1)像;同“屈”弯曲;相对饮酒;机关(2)①都能就着(根据)木头原来的样子模拟(那些东西的)形状,各有各的神情姿态。

部编版七年级语文下册课外文言文阅读训练5篇及答案(精选)

部编版七年级语文下册课外文言文阅读训练5篇及答案(精选)一)愚人食盐从前有一个愚人,到朋友家吃饭。

他觉得菜太淡了,没有味道。

主人听到后,就加了更多的盐。

吃起来很美味,愚人就想:“这么好吃,一定是因为加了盐。

” 晚上回家,母亲已经准备好饭菜了。

他问:“有盐吗?”母亲拿出盐来,但奇怪儿子只吃盐不吃菜。

母亲说:“这样可不行啊。

” 愚人回答说:“我知道世界上所有美味都在盐里。

” 然而,他吃了太多盐,反而让味道变得不好,变成了他的困扰。

这说明,过度的东西不仅没有好处,反而有害。

1.(1)但XXX惟食盐不食菜:只看到儿子只吃盐不吃菜。

2)愚人食盐不已:愚人一直吃盐,没有停下来。

2.天下之事皆然过/则非惟无益/反害之。

3.“所以美味的原因是因为加了盐。

”4.过度追求某些东西可能会带来负面影响,要适度而为。

二)释盗遗布XXX,XXX,是XXX的长官。

有人被发现在XXX上行窃,XXX看到了,就叫他的儿子教育他说:“并不是不喜欢工作的人就一定是坏人,也许是因为生活贫困。

” 然后那个人自己承认了罪行。

XXX说:“从他的外表看,他不像是坏人,应该是因为贫困而做了这件事。

” 于是,他送给那个人两个布匹,让他改过自新。

从此以后,那个人再也没有行窃了。

1.夫不喜之人/未必本恶/以性成/梁上君子/是矣。

2.C.乃遗布二端(赠送)3.因为他认为那个人并不是坏人,只是因为生活贫困所迫。

4.XXX是一个宽容和善良的人,他不会轻易地对别人下判断,而是愿意给别人改过的机会。

剔除下面文章的格式错误,删除明显有问题的段落,然后再小幅度的改写每段话。

从前有个庸医,他只会开一味药,叫做“驼背”。

他认为,只要人喝了这个药,就能治好所有病痛。

有一天,一个人来看病,庸医照例开了“驼背”药。

这个人却问:“我是腿疼,怎么能用驼背药治呢?”庸医回答:“你不懂,这个药能治好所有病,包括腿疼。

”那人只好喝下了药。

结果,他的腿疼更加严重了。

他气愤地找到庸医,质问他为什么会这样。

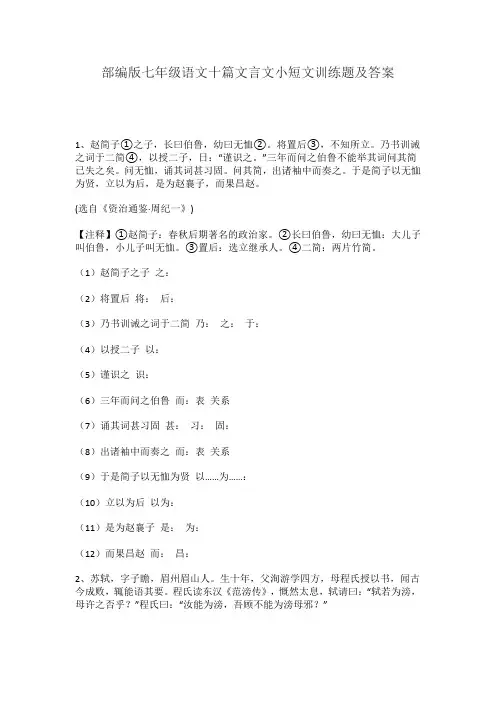

部编版七年级语文十篇文言文小短文训练题及答案

部编版七年级语文十篇文言文小短文训练题及答案1、赵简子①之子,长曰伯鲁,幼曰无恤②。

将置后③,不知所立。

乃书训诫之词于二简④,以授二子,日:“谨识之。

”三年而问之伯鲁不能举其词问其简已失之矣。

问无恤,诵其词甚习固。

问其简,出诸袖中而奏之。

于是简子以无恤为贤,立以为后,是为赵襄子,而果昌赵。

(选自《资治通鉴·周纪一》)【注释】①赵简子:春秋后期著名的政治家。

②长曰伯鲁,幼曰无恤:大儿子叫伯鲁,小儿子叫无恤。

③置后:选立继承人。

④二简:两片竹简。

(1)赵简子之子之:(2)将置后将:后:(3)乃书训诫之词于二简乃:之:于:(4)以授二子以:(5)谨识之识:(6)三年而问之伯鲁而:表关系(7)诵其词甚习固甚:习:固:(8)出诸袖中而奏之而:表关系(9)于是简子以无恤为贤以……为……:(10)立以为后以为:(11)是为赵襄子是:为:(12)而果昌赵而:昌:2、苏轼,字子瞻,眉州眉山人。

生十年,父洵游学四方,母程氏授以书,闻古今成败,辄能语其要。

程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。

既而读《庄子》,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。

”治平二年,入判登闻鼓院。

英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林,知制诰。

宰相韩琦曰:“轼之才,远大器也,他日自当为天下用。

要在朝廷培养之,使天下之士莫不畏慕降伏皆欲朝廷进用然后取而用之则人人无复异辞矣。

今骤用之。

则天下之士未必以为然,适足以累之也。

”及试二论,复入三等,得直史馆。

轼闻琦语,曰:“公可谓爱人以德矣。

”(节选自《宋史•苏轼列传》)(1)母程氏授以书以:(2)辄能语其要辄:(3)母许之否许:(4)汝能为滂为:(5)吾顾不能为涝母顾:(6)比冠比:(7)属文日数干言属:(8)既而读《庄子》既而:(9)今见是书是:(10)得吾心矣得:(11)欲以唐故事召入翰林以:(12)天下之士未必以为然以为:(13)适定以累之也适:(14)及试二论及:3、陈元方候袁公陈元方年十一时,候袁公。

部编版七年级文言文课外阅读练习题附答案

(一)《请君入瓮①》周兴与丘神勣(iì)通谋,太后命来俊臣鞫②之。

俊臣与兴方推事③对食,谓兴曰:“囚多不承,当为何法?”兴曰:“此甚易耳!取大瓮,以炭四周炙④之,令囚入中,何事不承!”俊臣乃索大瓮,火围如兴法,因起谓兴曰:“有内状推⑤兄,请兄入此瓮!”兴惶恐,叩头伏罪。

〔导读〕:本文写的是来俊臣“以其人之道,还治其人之身”及周兴作法自毙的故事。

〔注释〕:①瓮(wèng):大坛子。

②鞫(jū ):审讯犯人。

③推事:研究事情。

④炙(zhì ):烧烤。

⑤内状:宫内递出的状辞。

推:追究,检举。

一、解释加点的词。

1、俊臣与兴方推事对食()2、囚多不承()3、当为何法()4、因起谓兴曰()二、解释下列句中加点的“之”。

1、太后命来俊臣鞫之()2、以炭四周炙之()三、翻译下列句子。

1、兴曰:“此甚易耳!取大瓮,以炭四周炙之,令囚入中,何事不承!”2、因起谓兴曰:“有内状推兄,请兄入此瓮!”四、来俊臣请周兴入瓮,是采用了的方法。

(四)《欧阳公事迹》欧阳公四岁而孤,家贫无资。

太夫人以荻画地,教以书字。

多诵古人篇章。

及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录。

以至昼夜忘寝食,惟读书是务。

自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

【阅读训练】1.文中“教以书字”的“书”的含义,跟下面哪一句中的“书”相同?()A.卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。

B.惟予之公书与张氏之吝书若不相类。

C.一男附书至,二男新战死。

D.乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。

.2.翻译句子。

①欧阳修四岁而孤。

译文:②惟读书是务。

译文:3.就本文而言,欧阳修值得我们学习的精神是:4.欧阳修的成功,除了他自身的努力之外,还有一个促进他成长的原因是:(二)《覆巢之下安有完卵》孔融被收①,中外惶怖②。

时融儿大者九岁,小者八岁。

二儿故琢钉戏③,了无遽(jù)容。

融谓使者曰:“冀罪止于身④,二儿可得全不⑤?”儿徐进曰:“大人岂见覆巢之下复有完卵乎?”寻亦收至⑥。

初中七年级上册语文文言文及答案

初中七年级上册语文文言文及答案一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读蒲松龄《狼》两则,回答问题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】有屠人货肉归,日已暮。

欻一狼来,瞰担中肉,似甚涎垂,步亦步,随屠尾行数里。

屠惧,示之以刃,少却;及走,又从之。

屠无计,默念狼所欲者肉,不如姑悬诸树而蚤①取之。

遂钩肉,翘足挂树间,示以空空。

狼乃止。

屠即径归。

昧爽②往取肉,(a)树上悬巨物,似人缢死状,大骇。

逡巡(b),则死狼也。

仰首(c),见狼口中含肉,肉钩刺狼腭,如鱼吞饵。

时狼皮价昂,直③十余金,屠小裕焉。

缘木求鱼,狼则罹之,亦可笑已!【注】①蚤:通“早”。

②昧爽:拂晓。

③直:通“值”,价值。

(1)将“审视、遥望、近之”分别填入【乙】文a、b、c三处,正确的顺序是:a________,b________,c________。

(2)解释下面句中划线的词。

①顾野有麦场________②一狼洞其中________③有屠人货肉归________④不如姑悬诸树而蚤取之________(3)翻译下列句子。

①狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?②时狼皮价昂,直十余金,屠小裕焉。

(4)“缘木求鱼,狼则罹之,亦可笑已!”作者认为【乙】文中狼“可笑”的原因是什么?【答案】(1)遥望;近之;审视(2)看,视;名词用作动词,挖洞;卖;暂且(3)①狼也狡猾啊,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的诡诈手段能有多少啊?②当时狼皮价格昂贵,一张狼皮价值十几两银子,屠夫(由于得到了这张狼皮)小赚了一笔。

新部编初中七年级上册语文文言文训练含答案

新部编初中七年级上册语文文言文训练含答案一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下边的文言文,回答以下问题。

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,成天在天中行止,何如忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不妥坠耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有绚烂者,只使坠,亦不可以有所中伤。

”其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若躇步跐蹈,成天在地上行止,何如忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(1)解说以下句子中划线的词语。

①因往晓之 ________②成天在天中行止________③何如忧其坏 ________④其人舍然大喜 ________(2)与“庸人自扰”意思周边的成语是 ________,意思相反的成语是 ________。

(3)用现代汉语翻译下边的句子。

① 只使坠,亦不可以有所中伤。

② 若躇步跳蹈,成天在地上行止。

( 4)这则寓言讽刺了什么样的人?假如从踊跃的方面对待“庸人自扰”,你会做如何的评价?【答案】( 1)见告,开导;行动,活动;为何,为何;同“释”,排除、除掉(2)庸人自扰;高枕无忧(乐天安命)(3)①即便掉下来,也不会损害什么。

② 你踩踏着它,成天都在地上活动。

(4)讽刺了一些为不用要的事或基本上不会发生的事而担忧的人。

谈论:一些事情固然发生的概率很小,但还是有可能发生的。

我们要在灾害发生以前,提早做好预防准备。

【分析】【分析】( 1)①句意为:就去开导他;晓:见告,开导。

②句意为:成天都在空气里活动。

行止:行动,活动;③ 句意为:假如地陷下去怎么办?何如:为何,为何;④ 句意为:开导他的人也放了心,也很快乐。

舍:同“释”,排除、除掉。

( 2)此题观察对成语的理解。

本文拥有讽刺意义。

可以找寻字典的解说。

庸人自扰,其意思是指为不用要忧愁的事情而忧愁,从这则寓言中得出意思周边的成语是“庸人自扰”。

七年级上册 语文文言文阅读训练及答案(Word版)

七年级上册语文文言文阅读训练及答案(Word版)一、部编语文七年级上册文言文阅读练习1.阅读文言文,回答问题习惯说(清)刘蓉蓉少时,读书养晦堂①之西偏一室。

俯而读仰而思思有弗得辄起绕室以旋。

室有洼,径尺,浸淫②日广。

每履之,足苦踬③焉。

既久而遂安之。

一日,先君子来室中坐,语之,顾而笑曰:“一室之不治,何以天下家国为?”命童子取土平之。

后蓉复履其地,蹶然以惊,如土忽隆起者;俯视,地坦然,则既平矣。

已而复然,又久而后安之。

噫!习之中人④甚矣哉!足之履平地,而不与洼适也;及其久,则洼者若平;至使久而即乎其故,则反窒焉而不宁。

故君子之学,贵乎慎始。

【注】①养晦堂:刘蓉居室名。

②浸淫:渐渐扩展。

③踬:跌绊。

④习之中人:习惯在人身上一旦形成。

(1)下列句子中划线词语意思或用法相同的一项是()A.一日/吾日三省吾身B.贵乎慎始/不义而富且贵C.顾而笑曰/顾野有麦场D.至使久而即乎其故/温故而知新(2)请用三条“/”给文中画线的句子断句。

俯而读仰而思思而弗得辄起绕室以旋。

(3)《习惯说》通过一件小事说明了一个深刻的道理,请用原文回答,并谈谈自己的理解。

【答案】(1)C(2)俯而读 /仰而思 /思而弗得/ 辄起绕室以旋。

(3)故君子之学,贵于慎始。

一个人学习时,初始阶段的习惯非常重要。

(或:要重视学习开始阶段习惯的养成。

)【解析】【分析】(1)A项,前一句句意为:一天。

日:天。

后一句句意为:我每天多次反省自己。

日:每天。

B项,前一句句意为:所以,君子求学,贵在慎重地对待开始阶段的习惯养成。

贵:可贵。

后一句句意为:用不正当的手段得来的富贵。

贵:富贵。

C项,前一句句意为:回过头笑着对我说。

顾:回头看。

后一句句意为:后头看到田野里有个打麦场。

顾:回头看。

D项,前一句句意为:以至把长久以来的坑填平,恢复原来的状态。

故:原来的,旧的。

后一句句意为:已经攻克,鲁庄公问其中的缘故。

故:原因,缘故。

故选C。

(2)“俯而读仰而思思有弗得辄起绕室以旋”的意思是:(我)低下头就读书,遇到不懂地方就仰头思索,想不出答案便在屋内踱来踱去。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

部编版七年级语文十篇文言文小短文训练题及答案

1、赵简子①之子,长曰伯鲁,幼曰无恤②。

将置后③,不知所立。

乃书训诫之词于二简④,以授二子,日:“谨识之。

”三年而问之伯鲁不能举其词问其简已失之矣。

问无恤,诵其词甚习固。

问其简,出诸袖中而奏之。

于是简子以无恤为贤,立以为后,是为赵襄子,而果昌赵。

(选自《资治通鉴·周纪一》)

【注释】①赵简子:春秋后期著名的政治家。

②长曰伯鲁,幼曰无恤:大儿子叫伯鲁,小儿子叫无恤。

③置后:选立继承人。

④二简:两片竹简。

(1)赵简子之子之:

(2)将置后将:后:

(3)乃书训诫之词于二简乃:之:于:

(4)以授二子以:

(5)谨识之识:

(6)三年而问之伯鲁而:表关系

(7)诵其词甚习固甚:习:固:

(8)出诸袖中而奏之而:表关系

(9)于是简子以无恤为贤以……为……:

(10)立以为后以为:

(11)是为赵襄子是:为:

(12)而果昌赵而:昌:

2、苏轼,字子瞻,眉州眉山人。

生十年,父洵游学四方,母程氏授以书,闻古今成败,辄能语其要。

程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”。