部编人教版七年级上册语文文言文(Word版)

精华一新部编人教版七上课内文言文7篇

子曰:“吾十有yòu⑳五而㉑志㉒于学,三十而㉓立㉔, 四十而不惑㉕,五十而知天命㉖,六十而耳顺㉗,七十 而从心所欲㉘,不逾yú㉙矩jǔ㉚。”(《为政》)

子曰:“温故㉛而知新㉜,可(可以)以㉝为师矣。” 子曰:“学而㉞不思则罔wǎng㉟,思而不学则殆dài ㊱。”

有⑳同“又”,用于整数和零数之间;而㉑表修饰,不译 志㉒立志;而㉓表修饰;立㉔立身,指能有所成就; 惑㉕迷惑,疑惑;天命㉖上天的意旨。命,命令; 耳顺㉗通常认为是指能听得进不同的意见;欲㉘顺从意愿; 逾㉙越过;矩㉚法度;故㉛学过的知识;新㉜新的理解和体会; 以㉝凭借;而㉞表转折;罔㉟迷惑,意思是感到迷茫而无所 适从;殆㊱疑惑.

方(38)正;洞(39)名词作动词,挖洞;意(40)打算,企图; 隧(41)名词作状语,从通;以(42)(连词,表目的,来;尻(43) 屁股;自(44)从;断(45)砍断;股(46)大腿;乃(47)才; 悟(48)明白、知道;假(49)假装;寐(50)睡觉;盖(51) 表示推测,大概,原来是;黠(52)狡猾;而(53)可是,表转折; 顷刻(54)一会儿;之(55)结构助词,的;变诈(56)巧变诡 诈;几何(57)多少,意思是能有多少;止(58)只是;耳(59)罢

夫①助词,用于句首,表示发端;静②屏除杂念和干扰,宁静专

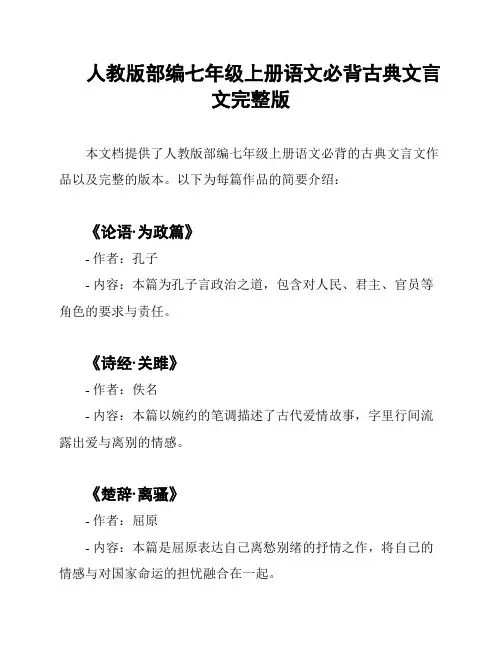

人教版部编七年级上册语文必背古典文言文完整版

人教版部编七年级上册语文必背古典文言

文完整版

本文档提供了人教版部编七年级上册语文必背的古典文言文作品以及完整的版本。

以下为每篇作品的简要介绍:

《论语·为政篇》

- 作者:孔子

- 内容:本篇为孔子言政治之道,包含对人民、君主、官员等角色的要求与责任。

《诗经·关雎》

- 作者:佚名

- 内容:本篇以婉约的笔调描述了古代爱情故事,字里行间流露出爱与离别的情感。

《楚辞·离骚》

- 作者:屈原

- 内容:本篇是屈原表达自己离愁别绪的抒情之作,将自己的情感与对国家命运的担忧融合在一起。

《史记·汉武帝本纪》

- 作者:司马迁

- 内容:本篇为史记中记录汉武帝治理国家的篇章,描述了他的才能、个人特点以及为国家做出的贡献。

《红楼梦·贾宝玉初识林黛玉》

- 作者:曹雪芹

- 内容:本篇是《红楼梦》中的第五十二回,描写贾宝玉与林黛玉初次相见的情景,展现了两人的性格特点与情感纠葛。

《鹿鼎记·韦小宝任职瑞州》

- 作者:金庸

- 内容:本篇为《鹿鼎记》中的一部分,描述了韦小宝在瑞州任职期间遇到的各种事件,展现了他的机智与智勇。

以上为人教版部编七年级上册语文必背的古典文言文作品完整版,希望能帮助到您。

部编人教版七年级 上册语文文言文(Word版)

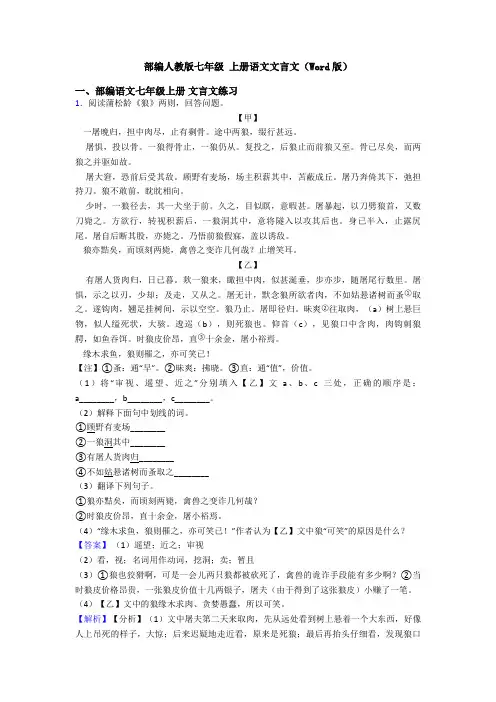

部编人教版七年级上册语文文言文(Word版)一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读蒲松龄《狼》两则,回答问题。

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

【乙】有屠人货肉归,日已暮。

欻一狼来,瞰担中肉,似甚涎垂,步亦步,随屠尾行数里。

屠惧,示之以刃,少却;及走,又从之。

屠无计,默念狼所欲者肉,不如姑悬诸树而蚤①取之。

遂钩肉,翘足挂树间,示以空空。

狼乃止。

屠即径归。

昧爽②往取肉,(a)树上悬巨物,似人缢死状,大骇。

逡巡(b),则死狼也。

仰首(c),见狼口中含肉,肉钩刺狼腭,如鱼吞饵。

时狼皮价昂,直③十余金,屠小裕焉。

缘木求鱼,狼则罹之,亦可笑已!【注】①蚤:通“早”。

②昧爽:拂晓。

③直:通“值”,价值。

(1)将“审视、遥望、近之”分别填入【乙】文a、b、c三处,正确的顺序是:a________,b________,c________。

(2)解释下面句中划线的词。

①顾野有麦场________②一狼洞其中________③有屠人货肉归________④不如姑悬诸树而蚤取之________(3)翻译下列句子。

①狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?②时狼皮价昂,直十余金,屠小裕焉。

(4)“缘木求鱼,狼则罹之,亦可笑已!”作者认为【乙】文中狼“可笑”的原因是什么?【答案】(1)遥望;近之;审视(2)看,视;名词用作动词,挖洞;卖;暂且(3)①狼也狡猾啊,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的诡诈手段能有多少啊?②当时狼皮价格昂贵,一张狼皮价值十几两银子,屠夫(由于得到了这张狼皮)小赚了一笔。

初中七年级 上册语文文言文及答案(Word版)

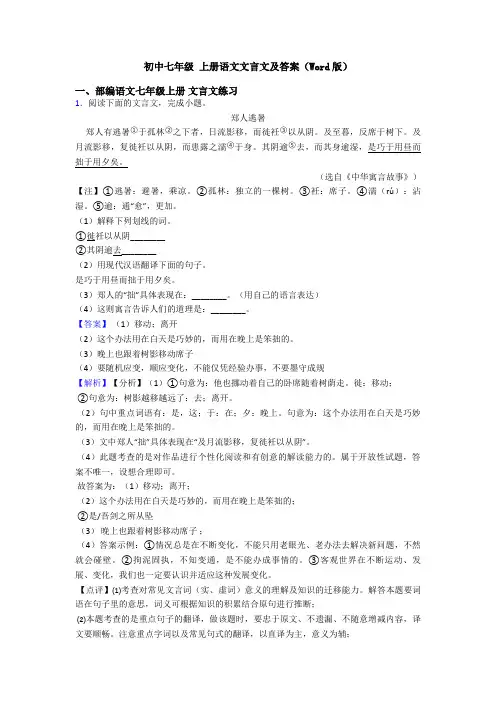

初中七年级上册语文文言文及答案(Word版)一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,完成小题。

郑人逃暑郑人有逃暑①于孤林②之下者,日流影移,而徙衽③以从阴。

及至暮,反席于树下。

及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡④于身。

其阴逾⑤去,而其身逾湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。

(选自《中华寓言故事》)【注】①逃暑:避暑,乘凉。

②孤林:独立的一棵树。

③衽:席子。

④濡(rú):沾湿。

⑤逾:通“愈”,更加。

(1)解释下列划线的词。

①徙衽以从阴________②其阴逾去________(2)用现代汉语翻译下面的句子。

是巧于用昼而拙于用夕矣。

(3)郑人的“拙”具体表现在:________。

(用自己的语言表达)(4)这则寓言告诉人们的道理是:________。

【答案】(1)移动;离开(2)这个办法用在白天是巧妙的,而用在晚上是笨拙的。

(3)晚上也跟着树影移动席子(4)要随机应变,顺应变化,不能仅凭经验办事,不要墨守成规【解析】【分析】(1)①句意为:他也挪动着自己的卧席随着树荫走。

徙:移动;②句意为:树影越移越远了:去;离开。

(2)句中重点词语有:是,这;于:在;夕:晚上。

句意为:这个办法用在白天是巧妙的,而用在晚上是笨拙的。

(3)文中郑人“拙”具体表现在“及月流影移,复徙衽以从阴”。

(4)此题考查的是对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力的。

属于开放性试题,答案不唯一,设想合理即可。

故答案为:(1)移动;离开;(2)这个办法用在白天是巧妙的,而用在晚上是笨拙的;②是/吾剑之所从坠(3)晚上也跟着树影移动席子;(4)答案示例:①情况总是在不断变化,不能只用老眼光、老办法去解决新问题,不然就会碰壁。

②拘泥固执,不知变通,是不能办成事情的。

③客观世界在不断运动、发展、变化,我们也一定要认识并适应这种发展变化。

【点评】⑴考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。

解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断;⑵本题考查的是重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅。

部编人教版七年级上册语文文言文阅读(Word版)

部编人教版七年级上册语文文言文阅读(Word版)一、部编语文七年级上册文言文阅读练习1.阅读下面的文段,回答问题。

(甲)夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!——《诫子书》(乙)孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。

为我死,王则封汝,必无受利地。

楚、越之间有寝之丘者;此其地不利,而名甚恶。

荆人畏鬼,而越人信禨①。

可长有者,其为此也。

”孙叔敖死王果以美地封其子而子辞,请寝之丘,故至今不失。

孙叔敖之知,知不以利为利矣。

知以人之所恶为已之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

——《孙叔敖戒子》【注释】①禨:(jī):迷信鬼神,向鬼神求福。

(1)下列加下划线词语解释不正确的一项是()A.王数封我矣多次,屡次B.必无受利地一定C.知以人之所恶恶劣D.孙叔敖之知通“智” 智慧(2)用“/”给文中画横线的句子断句。

(限断两处)孙叔敖死王果以美地封其子而子辞(3)翻译句子。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②孙叔敖之知,知不以利为利矣。

(4)这两篇文章同为劝解儿子的书信,但是目的不同。

甲文诸葛亮写信的目的是劝诫儿子________,________ 乙文孙叔敖写信的目的是劝诫儿子________ 。

【答案】(1)C(2)孙叔敖死/王果以美地封其子/而子辞(3)①不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。

②孙叔敖的智慧,在于明白不拿眼前利益作利益。

(4)静以修身;俭以养德(自己的话来说也对);不要去接受王给的肥沃的封地,而是要选择贫瘠而又名声差的封地。

【解析】【分析】(1)C项“恶”意思是“厌恶”。

(2)这句话意思是:孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了。

根据句子意思划分节奏即可。

(3)本题翻译需注意,非:不是;致:到达;第一个“知”:通“智”,智慧;第二个“知”,明白。

部编版初中7年级语文所有文言文及翻译建议收藏

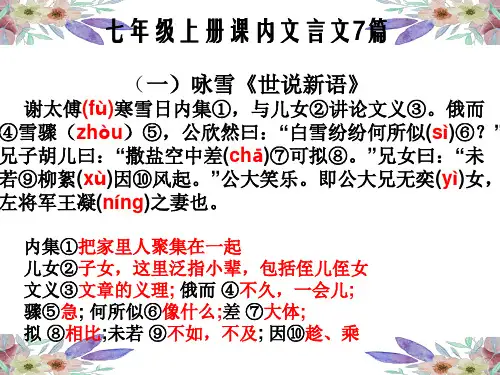

部编版初中7年级语文所有文言文及翻译七年级上册课本第29页-30页8.《世说新语》二则①咏雪谢太傅②寒雪日内集③,与儿女④讲论文义⑤。

俄而⑥雪骤⑦,公欣然曰:“白雪纷纷何所似⑧?”兄子胡儿⑨曰:“撒盐空中差可拟⑩。

”兄女曰:“未若⑪柳絮因风⑫起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女⑬,左将军王凝之⑭妻也。

【注释】①选自《世说新语笺疏》(中华书局1983年版)。

《世说新语》,南朝宋临川王刘义庆(403-444)组织编写的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

课文所选两则分别出自《言语》篇和《方正》篇,题目是编者加的。

②[谢太傅]即谢安(320-385),字安石,陈郡阳夏()(今河南太康)人,东晋政治家。

死后追赠为太傅。

③[内集]把家人聚集在一起。

④[儿女]子女,这里泛指小辈,包括侄儿侄女。

⑤[文义]文章的义理。

⑥[俄而]不久,一会儿。

⑦[骤]急。

⑧[何所似]像什么。

⑨[胡儿]即谢朗,字长度,小名胡儿,谢安次兄谢据的长子。

⑩[差()可拟]大体可以相比。

差,大体。

拟,相比。

⑪[未若]不如,不及。

⑫[因风]乘风。

因,趁,乘。

⑬[公大兄无奕女]指东晋诗人谢道韫(),谢无奕之女,聪慧有才辩。

无奕,谢安长兄谢奕,字无奕。

⑭[王凝之],字叔平,书法家王羲之的次子,曾任左将军。

翻译:一个寒冷的雪天,谢太傅把家里人聚集在一起,跟子侄辈谈论文章的义理,不久,雪下得急(大)了,太傅高兴地说:“白雪纷纷扬扬的像什么呢?”他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中大体可以相比。

”他哥哥的女儿道韫说:“不如比作柳絮乘风而起,(漫天飞舞)。

”谢安高兴得笑了起来。

(谢道韫)是太傅大哥谢无弈的女儿,左将军王凝之的妻子。

陈太丘①与友期行陈太丘与友期行②,期日中③,过中不至,太丘舍去④,去后乃⑤至。

元方⑥时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不⑦?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去⑧。

”元方曰:“君与家君⑨期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

部编版七年级上册语文课内文言文

部编版七年级上册语文课内文言文知识梳理(一)咏雪谢太傅寒雪日内集(把家里人聚集在一起),与儿女(这里泛指小辈,包括侄儿侄女)讲论文义(文章的义理)。

俄而(不久)雪骤(急),公欣然(高兴的样子)曰:“白雪纷纷何(什么)所似(像)?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差(大体)可拟(相比)。

”兄女曰:“未若(不如)柳絮因(乘)风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之/妻也。

(二)陈太丘与友期行陈太丘与友期(约定)行,期(约定)日中。

过中不至(到),太丘舍(舍弃)去(离开),去后乃(才)至(到)。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君(对别人父亲的尊称)在不(不,同“否”,相当于疑问词“吗”)?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委(舍弃)而去。

”元方曰:“君与家君期(约定)日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引(拉)之,元方入门不顾(回头看)。

(三)《<论语>十二章》1、子曰:“学而时(按时)习之,不亦说(说通“悦”,愉快)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(生气),不亦君子乎?”——《学而》【翻译】孔子说:“学习知识然后按时温习它,不也很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也很快乐吗?人家不了解我,我却不生气,不也是有道德修养的人吗?”2、曾子曰:“吾日(每天)三省(多次反省)吾身——为(替)人谋而不忠(竭尽自己的心力)乎?与朋友交而不信(诚信)乎?传(指老师传授的知识)不习乎?”——《学而》【翻译】曾子说:“我每天多次反省自身:替人家谋虑是否竭尽自己的心力呢?和朋友交往是否诚信呢?老师传授的知识是否复习过了呢?”3、子曰:“吾十有(有通“又”,用于整数和零数之间)五而志于学,三十而立(立身,指能有所成就),四十而不惑(迷惑),五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩(越过法度)。

”——《为政》【翻译】孔子说:“我十五岁就有志于做学问;三十岁能自立于世;四十岁能通达事理;五十岁的时候我懂得自然的规律和命运;六十岁时对各种言论能辨别是非真假,也能听之泰然;七十岁能随心所欲,却不逾越法度规矩。

(部编)新人教版语文七年级上册课外文言文及答案

部编,新人教,新,人教,版,语文,七年级,上册,(部编)新人教版语文七年级上册课外文言文阅读练习及答案(带翻译)(一)陆元方卖宅陆少保,字元方,曾于东都卖一小宅。

家人将受直矣,买者求见元方因告其人曰此宅子甚好但无出水处耳。

买者闻之,遽辞不买。

子侄以为言,元方曰:“不尔,是欺之也。

”【注释】①陆少保:字元方,唐朝人,曾任少保(太子的老师),故又名陆少保。

1、下列各组句子中,加点字词意思相同的一组是()A、曾于东都卖一小宅/于我如浮云B、子侄以为言/我言秋日胜春朝C、是欺之也/不知为不知,是知也D、不尔/尊君在不2、请用三条“/”给文中画线的句子断句。

买者求见元方因告其人曰此宅子甚好但无出水处耳3、对于文中的陆元方,有人说他傻,有人赞他好。

请谈谈你的看法。

(二)不学无术张咏在成都,闻准入相,谓其僚属曰:“寇公奇材,惜学术不足尔。

”及准出陕咏适自成都罢还准严供帐大为具待。

咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?”咏徐曰:“《霍光传》不可不读也。

”准莫谕其意,归取其传读之,至“不学无术”,笑曰:“此张公谓我矣。

1、下列各组句子中,加点字词意思相同的一组是()A、闻准入相/闻之于宋君B、咏将去/去后乃至C、准莫谕其意/意与日去D、归取其传读之/传不习乎2、请用三条“/”给文中画线的句子断句。

及准出陕咏适自成都罢还准严供帐大为具待3、从文中可以看出寇准具有哪些优秀品质?(三)列子学射列子①学射,中矣,请于关尹子②。

尹子曰:“子知子之所以中者乎?”对曰:“弗知也。

”关尹子曰:“未可。

”退而习之。

三年,又以报关尹子。

尹子问:“子知子之所以中乎?”列子曰:“知之矣。

”关尹子曰:“可矣守而勿失也非独射也为国与身③亦皆如之。

” (选自《列子列子学射》)关尹子曰:“可矣守而勿失也【注释】①【列子】名御寇,战国时郑国人。

②【关尹子】人名,善射。

③【身】修养自身。

1、下列各组句子中,加点字词意思相同的一组是()A、中矣/一狼洞其中B、子知子之所以中者乎/兄子胡儿C、弗知也/不知为不知,是知也D、退而习之/久之,目似瞑2、请用三条“/”给文中画线的句子断句。

部编初中七年级语文上册文言文题及答案(Word版)

部编初中七年级语文上册文言文题及答案(Word版)一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】郑人有且置履者,先自度其足而置之其坐,至之市而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。

”(选自《韩非子》)【乙】楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽①契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”舟止,从其所契者入水球之。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?(选自《吕氏春秋》)【注】①遽(jù):迅速,急忙。

(1)解释下面句子中划线的词语。

①郑人有且置履者________②先自度其足而置之其坐________③其剑自舟中坠于水________④不亦惑乎________(2)用现代汉语翻译下面句子。

①及反,市罢,遂不得履。

②舟止,从其所契者入水求之。

(3)你认为【甲】文段中“郑人”可笑的地方表现在哪里?(4)有人说,【乙】文段写的是“蠢人蠢事”,请简要概括这个“蠢人”所做的“蠢事”。

(5)读了【甲】【乙】两则寓言后,你得到的共同的启示是什么?【答案】(1)将要;测量;坠落;迷乱,糊涂(2)①等到他返回集市的时候,集市已经散了,最终没有买到鞋子。

②船停了,(这个楚国人)从他刻记写的地方下水寻找剑。

(3)尺码是根据脚量出来的,自己亲自去买鞋居然还要先量尺码;买鞋时,尺码忘带,还要回去拿;别人反问问题的症结所在,他还执迷不悟。

(4)一个渡江的楚人不小心把剑掉入江中,他在船上刻下记号,船停后,便从记号处跳入水中寻找落水的剑。

(5)做事不可以拘泥、死板,要善于变通。

【解析】【分析】(1)本题考查常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。

解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

①句意为:有个想要买鞋子的郑国人。

且:将要。

②句意为:先测量好自己脚的尺码,把尺码放在他的座位上。

度:测量。

2019人教版部编七年级上册语文必背古诗文言文(完整版)

1、觀滄海曹操東臨碣石,以觀滄海。

水何澹澹,山島竦峙。

樹木叢生,百草豐茂。

秋風蕭瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星漢燦爛,若出其里。

幸甚至哉,歌以詠志。

2、聞王昌齡左遷龍標遙有此寄李白楊花落盡子規啼,聞道龍標過五溪。

我寄愁心與明月,隨君直到夜郎西。

3、次北固山下王灣客路青山外,行舟綠水前。

潮平兩岸闊,風正一帆懸。

海日生殘夜,江春入舊年。

鄉書何處達?歸雁洛陽邊。

4、天凈沙·秋思馬致遠枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬。

夕陽西下,斷腸人在天涯。

5、詠雪(《世說新語》)原文:GAGGAGAGGAFFFFAFAF謝太傅寒雪日內集,與兒女講論文義。

俄而雪驟,公欣然曰:“白雪紛紛何所似?”兄子胡兒曰:“撒鹽空中差可擬。

”兄女曰:“未若柳絮因風起。

”公大笑樂。

即公大兄無奕女,左將軍王凝之妻也。

6、陳太丘與友期(《世說新語》)陳太丘與友期行,期日中,過中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方時年七歲,門外戲。

客問元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!與人期行,相委而去。

”元方曰:“君與家君期日中。

日中不至,則是無信;對子罵父,則是無禮。

”友人慚,下車引之,元方入門不顧。

譯文:陳太丘和朋友相約同行,約定的時間在中午,過了中午朋友還沒有到,陳太丘不再等候他而離開了,陳太丘離開后朋友才到。

元方當時年齡七歲,在門外玩耍。

陳太丘的朋友問元方:“你的父親在嗎?”元方回答道:“我父親等了您很久您卻還沒有到,已經離開了。

”友人便生氣地說道:“真不是人啊!和別人相約同行,卻丟下別人先離開了。

”元方說:“您與我父親約在正午,正午您沒到,就是不講信用;對著孩子罵父親,就是沒有禮貌。

”朋友感到慚愧,下了車想去拉元方的手,元方頭也不回地走進家門。

7、論語十二章(一)子曰:“學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,GAGGAGAGGAFFFFAFAF不亦君子乎?”——《學而》(二)曾子曰:“吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”——《學而》(三)子曰:“吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

部编人教版七年级上册语文文言文(Word版)一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下文,回答问题父亲的眼神①一个背景,让朱自清潸然泪下;一个眼神,让我终生悚然汗下。

②那是我上高中时,尽管我的语文、英语成绩居班里前几名。

但是数理化的成绩却出奇地差。

在这样的情况下,自已估计高考肯定无望,因此,高一期未考试后,我彻底失望,决定回家务农。

③因自觉惭愧,回家后听说父亲正在田里拔草,我赶紧戴上草帽,赶到田里帮忙。

学都上不好,再不勤快一点,会被人骂为“混混”的。

顶着烈日,到了田里,我告诉父亲,不想上学了,反正学不好,还不如回家种田。

④我以为父亲会勃然大怒,因为母亲去世较早,这些年来他节衣缩食,对我寄予了很大希望,他当了一辈子的“睁眼瞎”,不想我走他的老路。

但是,父亲始终埋着头,并不理会我,好像并没有听到我讲的话。

我不敢再说话了,只好随着他卖力地拔草。

近晌午的太阳很毒,汗水不住地渗出来,衣服贴在身上,抬起头,父亲仍然在埋头拔草,我怎样好意思停下来。

⑤中午,回家吃饭,父亲仍然没有对我辍学的事发表意见。

让我说什么好?情况很不妙,我知道,越是在闷热干燥的夏日午后,越会有突如其来的狂风暴雨。

这即将燃烧的沉默,真让我忐忑不安。

⑥这时父亲对我说:“走吧,去地里把瓜秧翻一下,要不今年就没有收成了。

”我爽快地拿起锄头就走。

我就不信,父亲能干,我就不行!⑦夏日午后的太阳实在太厉害了,汗水把我迷糊得睁不开眼睛。

要在学校,正是午睡的时候,而现在,我早已呵欠连天了。

看看我的老父亲,光着黑黝黝的脊梁,仍在埋头翻秧——趁父亲不注意,我跑到树阴底下枕着锄头就睡了。

⑧好像没过多大一会儿,我就被父亲推醒。

睁开眼,我看到父亲冷冷的眼神,那眼神很复杂,既有悲哀、绝望,更有期盼的鼓励,还有许多我一下子读不出的内容……⑨“娃儿,种庄稼也像做学问,如果你不上心,啥子事情都有干不好。

你在地头睡觉,庄稼也会在田里‘睡觉’……”⑩父亲的眼神让我受不了,我的后脊早已汗流下来,不是热汗,是冷汗。

⑪当天睌上,回到家里,我觉得浑身骨头都散了。

摸着胳膊上已经晒脱了皮的地方,我的心乱成一锅粥。

⑫第二天早上,天刚蒙蒙亮,父亲又轻轻把我叫醒。

一睁眼,除了看见他瘦弱的躺体、苍老的面容外,又是那特有的眼神。

想到父亲近70岁了,身体多病,为供我读书,每天仍在田间地头躬亲劳作,毫无怨言……这时,我突然坐起来,大声地喊了一句:“我爱你要上学!”⑬后来的事情变得很简单。

高考后,我上了大学中文系。

再后来到电视台当了一名记者。

⑭尽管远离了家乡,远离了父亲。

但那熟悉的确眼神始终占据了我的记忆。

今夜回想起来,仍然抑制不住自已汹涌的感情。

走到院子外,望着深邃的苍穹和满天的繁星,我不由喃喃自语:“山一样沉默的父亲啊!你的期盼,你的鞭策,你的激励,终于成就了今天的我,我永远也忘不了你的眼神!”(1)填空。

①文段是运用第________人称来叙述的。

③-⑫段是按________顺序来记叙。

②第⑥段中画横线的句子运用了________和________的人物描写方法。

(2)第⑭段中画线的句子在全文中有什么作用?(3)简要概括文段记叙了一件什么事情?(4)文段中哪些内容是略写?哪门子些内容是详写?为什么?【答案】(1)一;时间(事情发展的先后);动作描写;心理描写(2)抒情;议论;描写。

(3)记叙了“我”因学业不顺,辍学回家务农并屡屡受挫,经父亲的教育和鞭策后,幡然醒悟,又返校复学,直至走向成功这件事。

(4)“我”辍学回家的原因是略写,返校复学后的事是略写,怀念父亲的眼神也是略写,在家务农一段则是详写。

【解析】【分析】(1)①选文以第一人称“我”的口吻,记叙了“我”因学业不顺,辍学回家务农并屡屡受挫,经父亲的教育和鞭策后,幡然醒悟,又返校复学,直至走向成功的事。

运用第一人称更利于情感的抒发。

③④两节写“我”因学业不顺,辍学回家帮父亲到田里拔草,⑤—⑩段中分别有“中午、午后、晚上”等表时间的词语,由此可推知:③一⑩段是按照时间(事情发展的先后)的顺序来记叙的。

②句中的“拿”“走” 属于人物的动作描写;“我就不信,父亲能干,自己就不行!”,属于人物的心理活动,因此段⑥中划横线的句子运用了动作描写和心理活动描写。

(2)“深邃的苍穹和满天的繁星”属于景物描写;“山一样沉默的父亲啊,你的期盼,你的鞭策,你的激励,终于成就了我的今天,我水远也忘不了你的眼神!”直接抒发了对父亲的赞美和感激之情。

所以段⑬中划波浪线的句子主要运用了描写和抒情的表达方式。

(3)做题时先读完全文,回想一下故事的来龙去脉,然后用简洁的语言将故事情节的几要素概括清楚即可,其中最为主要的是人物、事件、结果。

要让别人看到答案即能知道故事的大概情节。

如:本文记叙了“我”因学业不顺,辍学回家务农并屡屡受挫,经父亲的教育和鞭策后,幡然醒悟,又返校复学,直至走向成功这件事。

(4)选文详写“在家务农”这个情节,因为这个情节让我明白了父亲劳动的艰辛,更重要的是在这一情节中“我看到父亲冷冷的眼神,那眼神很复杂,既有悲哀、绝望,更有期盼和激励,还有许多我一下子读不出的内容……”,突出了文章的中心。

而“我”辍学回家的原因,返校复学后的事以及怀念父亲的眼神,与文章的中心,没有多大的关系,所以略写。

故答案为:⑴一;时间(事情发展的先后) ;动作描写;心理描写⑵抒情;议论;描写。

⑶记叙了“我”因学业不顺,辍学回家务农并屡屡受挫,经父亲的教育和鞭策后,幡然醒悟,又返校复学,直至走向成功这件事。

⑷“我”辍学回家的原因是略写,返校复学后的事是略写,怀念父亲的眼神也是略写,在家务农一段则是详写。

【点评】⑴本题考查分析文章叙述人才、写作顺序及描写方法的能力。

文章运用第几人称叙述非常简单,分清叙述者是“你”“我”“他”即可。

文章的写作顺序有时间顺序、空间顺序、逻辑顺序,在梳理文章内容的基础上即可正确辨析写作的顺序。

人物的描写方法有:动作描写;语言描写;心理描写:外貌描写;神情描写;细节描写。

答题时要结合具体语句分析语句使用的描写方法。

⑵本题考查分析文章表达方式的能力。

文章的表达方式有:记叙、描写、议论、抒情、说明五种,平时学习时要掌握这五种表达方式的特点,答题时要根据具体内容分析所使用的表达方式。

⑶本题考查学生概括文章主要内容的能力。

概括文章内容,可以先迅速浏览,获得整体印象,同时,可边读边用笔划出文段中的过渡句、提纲挈领的句子、文章或文段的中心句、总结性的句子。

找到事件的几个要素:时间、地点、人物、事件、结果。

然后按照人物+事件的模式进行概括即可。

⑷本题考查分析材料安排详略的能力。

所谓详写,是指对能直接表现中心意思的主要材料加以具体的叙述和描写,放开笔墨,写得比较充分;所谓略写是指对虽与表现中心意思有关但不是直接表现中心意思的材料,少用笔墨,进行概括式的叙述。

答题时要结合具体内容进行分析。

2.阅读下文,回答问题。

溥幼嗜学溥幼嗜学,所读书必手钞,钞已朗诵一过,即焚之,又钞,如是者六七始已。

右手握管处,指掌成茧。

冬日手皲,日沃汤数次。

后名读书之斋曰“七录”。

溥诗文敏捷,四方征索者,不起草,对客挥毫,俄顷立就,以故名高一时。

——选自《明史·张溥传》(1)“日沃汤数次”中“汤”字的意思是________(2)文中主要写了什么内容?用简洁的语言概括。

(3)张溥的博学源自于他自身七录其书的刻苦钻研,由此你获得了哪些启示?【答案】(1)热水(2)张溥靠抄书学有所成,名高一时。

(3)围绕“学习要勤奋刻苦,方能成功”来答即可。

【解析】【分析】(1)“汤”是古今异义词,古义是“热水”,今义是食物煮熟后的汁水。

(2)解答此题要先疏通文意,了解文章内容,然后用什么人+做什么事+结果概括即可。

张溥靠抄书学有所成,名高一时的故事。

(3)张溥的博学源自于他自身七录其书的刻苦钻研。

我们可以思考出这样一个道理:我们获得一样学问,必须要付出相应的努力。

学习成果需要我们用勤奋去换取,哪怕写到"指掌生茧"也要继续学下去。

只要学习勤奋,终有所成就。

记住学无止境!故答案为:⑴热水⑵张溥靠抄书学有所成,名高一时。

⑶围绕“学习要勤奋刻苦,方能成功”来答即可。

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

注意词语的特殊用法。

⑵本题考查对文章内容的概括能力,要求考生读懂文章,理解文章的内容,正确概括。

⑶本题为开放性试题,考生要在理解文章内容的基础上进行观点的阐述,要围绕文章的主题进行。

【参考译文】张溥从小就热爱学习,他所读过的书一定亲手抄写,抄一遍再朗读一遍,读过之后就把它烧掉,再抄,这样持续了六七遍才停止。

他右手握笔的地方,指掌上长了老茧。

冬天手指冻裂,每天要在热水里浸几次,后来他把读书的房间题名为"七录"。

张溥写诗作文思路敏捷,各方人士问他索取诗文,他不打草稿,当着客人的面挥笔就写,一会儿就写好了,因为这个原因他在当时很有名气。

3.阅读下面的文段,回答问题。

荀巨伯①远看友人疾,值②胡贼攻郡③,友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去。

”巨伯曰:“远来,子令吾去,以求生,岂荀巨伯所行邪!”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,郡尽空。

汝何男子,而敢独止?”巨伯曰友人有疾不忍委之宁以我身代友人命。

贼相视④谓曰:“我辈败⑤义之人,而入有义国。

”遂班军⑥而还,一郡并获全。

【注释】①荀巨伯:人名。

②值:适逢。

③郡:城。

④相视:看望。

⑤败:毁坏。

⑥班军:调回军队。

(1)下列各组句子中,加下划线词语意思不相同的一项是()A. 吾今死矣,子可去/去后乃至。

B. 有疾不忍委之/相委而去。

C. 而入有义国/与儿女讲论文义。

D. 而敢独止?/人不知而不愠。

(2)请用三条“/”给文中划线的句子断句。

巨伯曰友人有疾不忍委之宁以我身代友人命。

(3)你从荀巨伯的身上学到了些什么?请写出两三点来。

【答案】(1)C(2)巨伯曰/友人有疾/不忍委之/宁以我身代友人命。

(3)坚守信义,对友忠诚,舍生取义等【解析】【分析】(1)A项的“去”解释为:离开;B项的“委”解释为:丢弃;C项的“义”解释为:正义,情义/含义;D项的“而”解释为:表转折关系。

故选C。

(2)句子翻译为:我的朋友身患重病,我不忍心舍弃他,我想用我的死来换取朋友的生。

故断句为:巨伯曰/友人有疾/不忍委之/宁以我身代友人命。

(3)结合“远来,子令吾去,以求生,岂荀巨伯所行邪!”分析得出:对友忠诚;结合“友人有疾,不忍委之,宁以我身代友人命。

”分析得出:舍生取义;结合“我辈败义之人,而入有义国。

”分析得出:坚守信义。

故答案为:⑴ C⑵巨伯曰/友人有疾/不忍委之/宁以我身代友人命。

⑶坚守信义,对友忠诚,舍生取义等【点评】⑴本题考查文言字词的理解,注意结合语境理解一词多义。