高考语文核心考点:现代文阅读

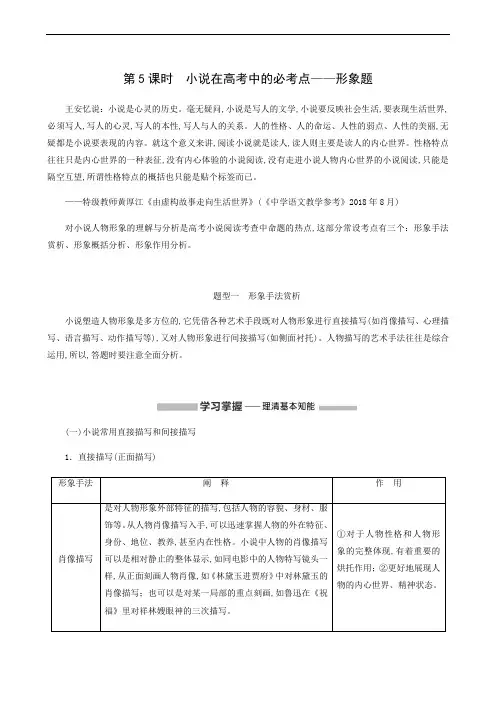

高考语文复习 专题2 现代文阅读 热考文体1 小说 第5课时 小说在高考中的必考点__形象题

第5课时小说在高考中的必考点——形象题王安忆说:小说是心灵的历史。

毫无疑问,小说是写人的文学,小说要反映社会生活,要表现生活世界,必须写人,写人的心灵,写人的本性,写人与人的关系。

人的性格、人的命运、人性的弱点、人性的美丽,无疑都是小说要表现的内容。

就这个意义来讲,阅读小说就是读人,读人则主要是读人的内心世界。

性格特点往往只是内心世界的一种表征,没有内心体验的小说阅读,没有走进小说人物内心世界的小说阅读,只能是隔空互望,所谓性格特点的概括也只能是贴个标签而已。

——特级教师黄厚江《由虚构故事走向生活世界》(《中学语文教学参考》2018年8月)对小说人物形象的理解与分析是高考小说阅读考查中命题的热点,这部分常设考点有三个:形象手法赏析、形象概括分析、形象作用分析。

题型一形象手法赏析小说塑造人物形象是多方位的,它凭借各种艺术手段既对人物形象进行直接描写(如肖像描写、心理描写、语言描写、动作描写等),又对人物形象进行间接描写(如侧面衬托)。

人物描写的艺术手法往往是综合运用,所以,答题时要注意全面分析。

(一)小说常用直接描写和间接描写1.直接描写(正面描写)形象手法阐释作用肖像描写是对人物形象外部特征的描写,包括人物的容貌、身材、服饰等。

从人物肖像描写入手,可以迅速掌握人物的外在特征、身份、地位、教养,甚至内在性格。

小说中人物的肖像描写可以是相对静止的整体显示,如同电影中的人物特写镜头一样,从正面刻画人物肖像,如《林黛玉进贾府》中对林黛玉的肖像描写;也可以是对某一局部的重点刻画,如鲁迅在《祝福》里对祥林嫂眼神的三次描写。

①对于人物性格和人物形象的完整体现,有着重要的烘托作用;②更好地展现人物的内心世界、精神状态。

2.间接描写(侧面描写)(二)四种易忽略的表现手法1.场面描写2.点面结合3.抑扬结合4.虚实结合紧张迎敌的表现。

作用虚实结合,虚实相生,能够达到“超以象外,得其寰中”(《诗品》)、“神龙见首不见尾”的艺术效果。

高考语文复习 第1板块 现代文阅读 专题1 第4讲 分析论点论据和论证

有研究者追溯郭熙《早春图》的渊源,提出这幅卷轴画原是北宋宫殿 一套建筑画中的一幅。邓椿《画继》记载,他祖上被赐予一个宅子,他父 亲被任命为提举官时,朝廷派遣一个中官监修这所宅第。一天,邓椿的父 亲看到裱工用“旧绢山水”擦拭桌子,他拿过来一看,发现竟是郭熙的作 品。那位中官说:“昔神宗好熙笔,一殿专背(即‘裱’)熙作,上(徽宗)继 位后,易以古画,退入库中者不止此尔。”邓父请求徽宗赏赐这些“退 画”。徽宗答应了,并派人把废弃的郭熙壁障整车拉到邓宅。这个记载透 露了宋神宗时期皇宫中“一殿专背熙作”的状态,这应该是郭熙创作《早 春图》这类大幅山水时的状态。

邓椿的记载还引导我们思考另外一个问题,即郭熙绘画的“历史物质 性”甚至在徽宗时期就已经发生了重要变化:从形式上说,这些画作从建 筑绘画转变为卷轴画;从空间上说,它们从皇宫内的殿堂进入了私人宅第; 从观赏方式上说,它们从要求“远观”的宏大构图转变为鼓励“近视”的 独幅作品。

需要强调的是,这种“历史物质性”的转换并非少数作品的特例。一 幅卷轴画可能在它的流传和收藏过程中并没有发生形态上的重大变化,但 是各代的藏家在上面盖上图章、写下题跋,尤其是乾隆等帝王把这类操作 全面系统化之后,即使形态未改但也是面貌已非。

一、快速梳理论证结构 1.抓住文体特征。 明确论点,分析观点与材料的内在逻辑关系。论述类文本中论点是 灵魂,起统率作用。要厘清其行文思路,可分析其论点与材料的内在逻辑 关系、材料性质、论证方法,进一步按常见的论证结构(总分、并列、层 进、对照)作切分。

2.寻找标志性词语。 找出表明上下文内容间关系的标志性词语,并仔细区别其代表的意 思,有助于我们对文章结构的分析。可以作为标志性词语的有:关联词、 表明承接递进关系的词语、顺序词、范围词、过渡词。 3.寻找关键语句。 论述类文本中的有些句子,如领起句、总起句、过渡句、设问句和 小结句等,往往能体现文章思路,为我们划分文章结构提供重要参考。

高考现代文阅读考点3分析词句段在文中的作用(解析版)-2023年高考语文现代文考点讲练(上海专用)

高考现代文阅读考点3——分析词句段在文中的作用(解析版)(上海专用)【考点解析】1.词语在文中的作用从三方面来说:其一在文章内容上的作用:(1)内涵丰富的词语体现文章的思想和感情。

(2)连接性词语(包括关联词、序数词)对文章内容和要点有提示作用。

(3)指代性词语能确定相关内容的位置和范围。

其二在文章构思上的作用:(1)作为文章的线索。

(2)提示写作手法。

其三在艺术效果上的作用:(1)记叙性文字中的动词、形容词增强文章的生动性、形象性;叠音词增强了音韵美。

(2)议论性、说明性文字中的副词、介词和关联词强化文章的逻辑性。

2、句子和段落的作用:散文中句子和段落的作用通常从内容、结构和效果三个方面作答(至少要考虑内容和结构两个方面,如果有修辞和描写、抒情等表达方式,则要考试效果)。

内容方面,要先概括段落所写的内容,然后分析所写的内容能表现所写对象的什么特点,是表现景物的特点,还是表现人物的某方面,其中能不能表现作者的某种情感倾向。

结构方面,主要考虑该段内容和上下文之间的关系,是否照应前文,是否能总结上文,是否能引出下文,为下文做铺垫,和下文某处照应,是否是过渡段落,起承上启下的作用。

(1)开头:总领全文,开篇点题,照应题目;渲染气氛,奠定基调;埋下伏笔,设置悬念,为下文写……作铺垫。

具体展开:A.如开篇点题,其作用往往是总括全文,点明题旨,或者表达与主旨相关的某种感情;B.如开篇没有点题,其作用就是开启(引出)下文,或与下文形成对照,或为下文作铺垫。

C.如是景物描写,从结构上看,它可能是铺垫作用,内容上其作用是衬托、勾勒环境,提供背景,或营造(渲染)某种气氛;D.如果开篇即连续感叹,即兼有强烈的抒情作用。

如果首段连续发问,即兼有引人入胜或发人深思的作用。

(2)结尾语段的作用通常是:总结全文,揭示主旨;呼应开头,首尾照应,使文章结构完整;卒章显志,点明中心;强化作者情感,深化或升华主旨;回味深长,引发读者思考。

高考语文复习第一部分 现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读考点5 观点评价与情境探究(创新考法)

(2018·全国Ⅱ卷)文中第一段:在大数据时代,数字化、 廉价的存储器、易于提取、全球性覆盖作为数字化记 忆发展的四大驱动力,改变了记忆的经济学,使得海 量的数字化记忆不仅唾手可得,甚至比选择性删除所 耗费的成本更低。(《“被遗忘权”之争:大数据时代 的数字化记忆与隐私边界》)

作者在表述观点时,为了避免抽象, 让读者有具体可感的印象,往往会 对事物或者概念进行举例介绍。这 些例子,仅仅是针对某一事物或现 象中的一个或几个不属于事物本质 属性的信息。

边练边悟 1.(2021·新高考Ⅱ卷)互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植 入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。(阅读文本 见考点3突破二)

【解题思维】 第一步:审清情境,明确答题方向 题干中有“看法”“解决”“措施”等字眼,题干中隐含着看法、对策等信 息。 [情境]有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。这是社会 生活中真实存在的现象。

突破二 理解文本观点并迁移运用

主次信息的区分判断

区分 类型

阐释

典型题例

标题

往往直接点明话题或表明观点、 主张。

(2020·全国Ⅰ卷)《“孝”作为家庭伦理 的意义》

主要 信息

重要 概念

反映事物本质属性的词语(短语) 或句子,即用简洁而明确的语言 说明事物的特征和本质,并和与 之相混淆的事物区别开来。

(2020·全国Ⅱ卷)第3题:A.一件艺术品的 历史形态并不会自动地显现于它的现存 状态,而是需要通过深入的历史研究来 加以重构。(《实物的回归:美术的“历 史物质性”》)

对某事物或现象的论断或主张, (2020·全国Ⅰ卷)文末论断:“孝”之核

观点、 即肯定什么、支持什么、反对什 心理念“仁爱”作为家庭伦理仍具有某

高考语文专题复习课件:现代文阅读

现代文阅读

提纲:

一、理解文中重要词语、句子 二、筛选信息、判断表达是否符合文意 三、根据文章内容或信息进行推断 四、归纳评价文章内容和作者的观点态度 五、鉴赏作品的形象和表达技巧 六、现代文阅读的有关注意事项

整体感知,揣摩语言

理解

现 代 文 阅 读 能 力

把握文意,筛选信息

概括要点,提取精要

C.物品

D.风在里许‛中的‚包裹‛的意思是( A.包扎 B.包扎成件的包儿 C 包含

解析:1 此题考查对文中词语含义的理解。‛物色‛被‚包裹‛ ,且是‚数重‛,只可能是‚物品‛。答案:C 2 此题考查词语在文中的含义。根据陈述,‚包裹‛作谓语,对 象是钱物品‛,仅从搭配角度考虑,‚包裹‛当指‚包扎‛。答

分析

整体把握,理清思路

研究探讨,深入领会

鉴赏

分析评价,借鉴吸收

一、理解文中重要词语、句子

(一)理解文中重要词语

1、名词术语及概念性试题 的解题思路

对名词术语及概念的理解要以准确判断概念的

本质属性为基础,通过筛选文中有关重要信息, 进而揭示概念特征的有关信息,然后组织答案。

如 2002年全国高考题‚沙尘暴‛

偶像破坏的具体含义是指______________

彻底破坏旧传统,对阻碍社会的旧传统的反抗与批判.

3、指代词(包括有指代意义的词语) 的解题思路。

代词指代意义的确定必须紧扣上下文的内容,要 注意指代内容有近距离指代,也有远距离指代。对有 些指代性词语还应特别注意其前后指代是否一致,范 围是否统一等。有时指代内容没有现成词语可供使用, 需要对文章进行分析、归纳与综合。(分清近指和远 指,有助于迅速找准信息来源)

作家及各自的原则输入语言信息,就 会产生各自不同的语言指纹,即风格。 贾岛的苦吟,实际上是在炼意、炼句、 炼字等方面用了一番功夫。

高考语文现代文阅读考点考查角度归纳

高考现代文阅读考点考查角度归纳以下归纳包括现代文阅读的散文、小说、戏剧、新闻、传记等体裁。

其中,散文包括:叙事散文、写景散文、咏物散文、哲理散文;小说包括:中外中长篇小说节选、短篇小说和微型小说。

从近年高考题和相关模拟题来看,现代文阅读有可能考查的角度如下:词一、在文中的含义1.体现作者立场、观点,表现文章思想的词语[例]14.“我要尽力地吞咽今年北平的春天”,这里的“吞咽”的含义是什么?作者说这句话,表达了什么样的感情?(4分)(2005全国卷Ⅰ一日的春光冰心)2.表达段中、文中核心概念的词语[例]20.“他诚然孤独,可是有‘永恒’为伴。

”根据你对全文的理解尤其是对人物形象的把握,与贝多芬为伴的"永恒"指的是什么?(4分) (05湖南贝多芬:一个巨人何为)3.含义特殊、反映深层意义的词语[例]20.结合“湿”字在文章中的特定含义,说说为什么沈从文认为“值得回忆的哀乐人事常是湿的”?(6分) (07北京湿湿的想念)4.文中反复强调的词语[例]20.第一、三段都出现了“荒野无灯”,请分别指出它们在文中的具体含义。

(4分)(07山东灯火的温情叶延滨)6.需要辨别微妙区别的词语[例]20.文章说“浩歌是一种境界,寂寞也是一种境界”。

两种“境界”分别指什么?二者有何相同点?(6分)(07天津雪野里的精灵李存葆)7.有特殊指代义的词语19.解释词语并回答问题。

(6分)(06 北京)①解释下面加点的词语在本文里的特定含义。

连电视对面的沙发上也常常堆满了书,于是吾家有电而无视久矣。

东西已经被我变乱了“东西”,他找不到,便自嘲道:“看来我这是‘意识先于存在’。

”8.需要概括含义要点的词语[例]18.根据原文,概括“土地”两层含义的要点,每点不超过8个字。

(4分) (05湖北土地韩少功)9.联系某段文字,谈谈对某个词的理解[例]17.第6自然段中,作者说:“苏东坡获罪人狱,旋被朝廷发配来黄州,这反而为他营造出了创作‘二赤’名篇的主观情绪和客观环境。

全国高考语文现代文阅读

全国高考语文现代文阅读

全国高考语文现代文阅读通常包括以下几种类型:

1. 文学类文本阅读:包括小说、散文等文学作品,主要考查学生对文学作品的鉴赏能力和分析能力,以及对作者情感、语言特点等方面的理解。

2. 论述类文本阅读:包括议论文、说明文等论述性文章,主要考查学生对文章内容的理解和分析能力,以及对作者观点、论证方法等方面的把握。

3. 实用类文本阅读:包括新闻报道、访谈、调查报告等实用性文章,主要考查学生对文章内容的理解和分析能力,以及对信息筛选、概括和推断等方面的能力。

在阅读过程中,学生需要掌握一定的阅读技巧,如寻找中心思想、识别重要细节、理解作者意图等。

同时,还需要了解不同文体的特点、语言特点和写作技巧等方面的知识。

为了提高现代文阅读能力,学生需要进行大量的阅读训练,并注重阅读理解能力和语言表达能力的提高。

同时,还需要注重培养自己的思维能力和批判性思维能力,以便更好地理解和分析不同类型的现代文阅读材料。

2023年高考语文备考:现代文阅读之小说高频考点考前指导

现代文阅读Ⅱ文学类文本·小说主观题高频考点考前指导【高频考点1:小说标题】高考小说标题的考查的角度①理解小说标题的含义(小说标题的意蕴)②体会小说标题的作用(用意,好处)③与探究题结合在一起考查。

如“××”作为这篇小说的标题,有主题思想、结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。

请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析④不同标题的比较。

答题思路及规范:(一)小说标题的含意。

①表层:本义。

②深层:比喻义,双关义。

③主旨:象征义,结合人物、主题分析。

例【2017·浙江卷<《一种美味》T12 “一种美味”有多重意蕴,试简要分析。

(5分)【参考答案】①在物质匮乏的年代,“鱼汤”,或仅仅是对“鱼汤”的渴望,便成了满足口腹之欲的一种“美味”。

(本义)②围绕“鱼汤”的烹制,是一家人快乐、亲情和希望的酝酿,这种处于生活重负下的情感“美味”弥足珍贵。

(比喻义)③在此过程中,“他”由天真惜懂到初通人事,是自我的一次重要发现与成长,更是能够滋养一生的特殊“美味”。

(主旨典型例题小说以“寻找安详”为标题,意蕴丰富,请结合文本加以分析。

(4分)【参考答案】①表层义:“寻找安详”指的是“我”和老乡去寻找一个叫安详的画家。

②深层义:“寻找安详”也指画家安详安心守山,真情投入,寻找到内心的安静祥和,寻找到了艺术的真谛。

③主旨义:“寻找安详”还指“我”寻找到了内心的安详,表达了作者对当下社会浮躁的反思,每个人都应该寻找内心的“安详”。

(二)小说标题的作用(用意,好处)【识记内容】①人物层面:交代文章的写作对象,突出主人公的形象(品质、特点等),寄托人物的情感。

②情节层面:概括了主要情节、推动或暗示情节的发展、设置悬念激发读者兴趣等。

③环境层面:交代时间、地点、环境、故事背景,渲染氛围等。

④主题层面:紧扣、(体现、揭示、暗示)了主题;使用了某种手法,生动新颖,或含有象征意味、寓意等。

⑤思路结构层面:贯穿全文的线索、抑扬、呼应等。

2025届高考语文复习:现代文阅读1解题技巧与八大陷阱+课件

● 阅读文章时,需要圈出陈述对象,要特别注意选项句的主语与宾语,因为“冠”往

往出现在选项句的主语或宾语的位置上;当选项中出现类似“X义的观点 XXX"这样的句子时,应注意是否有此类情况。另外,还要留心文中代词的

6、表肯定否定的词: 没有、无、尚未、无非、拒绝、阻碍等。 7、关联词: 因为、因此、之所以…是因为、所以、由于、因而、从而、 只要…就、……就……、只有…才、不仅……还等。

重点勾画词语

●8、表频率高低的词语

●(通常、总 是、有时、偶尔等) ● 9、论证方法: ● 举例、引用、对比、比喻、因果、类比、归谬法、正反论证、比如、用……

重点勾画词语

1、表程度或范围的词:

● 一些、某些、凡是、几乎、均、全部、少数、部分、几个、大多、所有、一 切、都、只、光、仅仅、大约、约、近、左右、最多、最少、至少、大概、 到……为止、除……以外等。

2、表已然、未然、或然、必然的词:(不确定的副词等)

可能、一定、或许、似乎、也许、已经、了、将来、正在、目的、如果、必然、 预计等。

从逻辑上说,任何新思想的形成,都不能从“无”开始。它总是基于既有的思想演进过 程,并需要对既有思想范围进行反思批判“接着讲”信的基本精神,。突破以往思想 或推进以往思想,而新的思想系统的形成,则是其逻辑结果。

脱离了

[命题陷阱四:混淆时态

● 命题者故意把“未然”(尚未确定或还未实现或推训)说成“已然"(既成事 实),或者把“或然"(可能发生的情况)转述为“必然"(必定发生的情况)。也 可能反之.将“已然”说成“未然",把“必然”说成“或然”

2023届高考语文复习-现代文阅读之理解与赏析重点词语+课件24张

(二)请赏析下列句子中重点字词的妙处。

1. 赏析下列划线字词的妙处。

今年中秋佳节将临的前几天,我突然发现最长的那枝已冒出小蕾来,每隔一天就大了许多, 如小型的佛手。

农历八月十三日,我来到花架边观察,只见嫩绿的花苞低首含羞,我立即预感到,今夜昙花 终于要怒放了。 大约到晚上九时,她便开始悄然开放。原先柔软下垂的筒状萼部,徐徐向上翘升,作白天鹅抬头 状。随之花瓣缓缓展开,如玉女提裙起舞,清香阵阵,优美绝伦。啊,她就是“月下美人”啊!

1.请理解下面这个句子中“卧”的含义。

山坡上卧着些村庄,小村庄的房顶上卧着点雪。

〖参考答案〗“卧”本义是“躺”,文中“卧”来写村庄,写雪,就使“村庄” 和“雪”具有了人的状态和情态,把它们写活了。

2. 请理解下面这个句子中“慢慢地,稳稳地”的含义。

我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了儿子……但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走 得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

比喻义

〖参考答案〗“老黄牛”原指耕田的老牛,句中比喻妈妈勤劳朴实,任劳 任怨,无私奉献。

3. 他一笑,眼睛就没了。

夸张义

〖参考答案〗“没了”本义是消失,句中形容他的眼睛非常小。

(二)理解重点词语

指代义 象征义

【理解重点词语含义技法:】 ◆◆◆原义是……,在文中是指……(修辞义、象征秃”原指什么都没有。运用形容词 ,描写出来三 峡青草和松树生长环境的恶劣,表达了作者对这些顽强生命力的赞美之 情。

(三)赏析重点词语例题精讲

5. 赏析下列划线字词的妙处。 (本义+手法+文中义+情感特点) 海水疯狂地汹涌着,吞没了远近大小的岛屿,它从我们的脚

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高考语文核心考点:现代文阅读本文是关于高考语文核心考点:现代文阅读,感谢您的阅读!高考语文核心考点:现代文阅读高考语文知识点之现代文阅读考试要求1.能判断对文章(段)内容的概括正确与否。

2.能准确概括出文章(段)中心,努力避免感知不准,理解不透,概括不准或不全等问题。

3.能找出最能体现文章(段)主题的语言材料或事件材料。

4.能结合自已的认识,联系自己的生活,就文章(段)主题谈一点体会。

5.能判断某个句子用在某种语言环境下是否恰当,并能改正;6.能用合适的语言作准确诠释、能对精彩句子作一点赏析。

7.理解句式特点,根据语境和语义提示写出合适的句子,根据提示仿写出合适的句子。

8.能对关于作者和作品中人物的情感、态度、观点的表述作出正确与否的判断,能用合乎要求的对其作准确归纳。

9.能找到体现人物观点、情感和态度的相关文字依据。

10.会分析各种表达方式的运用效果考试内容文学作品的表达技巧,是指作家运用了哪些写作原则、规律和方法来塑造文学形象和表现作品的内容的。

具体来说,对文章的表达技巧的分析主要指:一是作家在表达方式运用上的技巧和文体知识运用方面的技巧,二是修辞手法的运用和其他相关写作方面的技巧。

从高考试题来看,对表达技巧的考查不但要求学生判断某种表达技巧是什么,而且要求赏析其表达的作用。

现代文阅读术语及表达技巧清单一、叙述人称1.第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

2.第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

3.第三人称:能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

二、叙述方式1.顺叙:能按某一顺序(时间或空间)较清楚地进行记叙。

2.倒叙:造成悬念,引人入胜。

3.插叙:对主要情节或中心事件做必要的铺垫照应,补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

4.补叙:对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代。

5.平叙:俗称“花开两枝,各表一朵”,(指叙述两件或多件同时发生的事)使头绪清楚,照应得体。

三、描写总体来说,描写有以下一些作用:①再现自然风光。

②描绘人物的外貌及内心世界。

③交代人物活动的自然及社会环境。

1.人物肖像、动作描写、心理描写:更好展现人物的内心世界、性格特征。

2.景物描写:具体描写自然风光,营造一种气氛,烘托人物的情感和思想。

3.环境、场面描写:交代人物活动的背景,写明事件发生的时间和地点,渲染气氛,更好地表现人物。

4.人物对话描写、心理描写、细节描写:刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展。

也可描摹人物的语态,收到一种特殊的效果。

5.正面描写、侧面描写:正面直接表现人物、事物;侧面烘托突出人物、事物。

6.白描简笔勾勒,简洁准确传神工笔细描精雕细刻,纤毫毕见,具体生动描写景物的角度:视觉、听觉、味觉、触觉描写景物的方法:动静结合(以动写静)、概括与具体相结合由远到近(或由近到远)、虚实结合、点面结合、声色结合四、修辞1.比喻:化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

2.比拟:给物赋予人的形态情感(指拟人),描写生动形象,表意丰富。

3.借代:以简代繁,以实代虚,以奇代凡。

4.夸张:烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛,揭示本质,给人以启示。

5.对偶:便于吟诵,易于记忆,使词句有音乐感;表意凝练,抒情酣畅。

6.排比:节奏鲜明,内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;长于抒情。

7.反复:写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;多次强调,给人以深刻的印象。

8.对比:使所表现的事物特征或所阐述的道理观点更鲜明、更突出。

9.设问:自问自答,提出问题,引发读者的思考。

10.反问:强调语气,语气强烈,强化情感。

11.双关:表达含蓄,语意丰富。

一方面可使语言幽默,另一方面能适应某种特殊语境的需要,使表达含蓄、曲折,生动活泼,以增强文章表现力。

附:引号的作用:引用、强调、特定称谓、否定、讽刺、反语破折号用法:提示、注释、总结、递进、话题转换、插说。

五、结构安排布局谋篇的技巧:开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过度铺垫、设置线索;结构严密,完整匀称;烘托铺垫,前后照应;设置悬念,制造波澜,起承转合,曲折有致。

材料和中心的关系的处理,主次详略是否得当;材料是否典型、真实、新颖、有力。

记叙文常以时间推移、空间转换、情景变化、思维逻辑顺序等来安排层次。

散文构思的线索,一般常见的有如下几种:以情为线索;以理为线索;以物为线索;以空间位置为线索。

从结构上明确不同位置的句子在文中所起的作用:1、首句——统领全文、提纲挈领、引出下文,为后文做铺垫、埋下伏笔;2、尾句——总结全文,深化主题,照应上文,前后呼应,言有尽而意无穷,回味深长。

3、转承句——承上启下,过渡,承接上文,引出下文;4、中心句——点明中心、揭示主旨;5、点睛句——点明全文中心,统领全文;句子含义深刻,耐人寻味,读后能给人以启迪。

6、情感句——抒发强烈内在情感,直抒胸臆;7、矛盾句——从字面上看自相矛盾,但作者却寄寓了深刻的用意。

揭示深刻内涵,表达深刻见解。

段落在文中所起的作用:1、开头段:开篇点题:渲染气氛;埋下伏笔;设置悬念;为下文作铺垫;总领下文;统摄全篇;开门见山;上下文形成对照;渲染气氛;奠定基调;揭示主题。

2、中间段:承上启下(概括上文某一内容,引起对下文的什么内容的叙写);总领下文;总结上文;埋下伏笔;铺垫蓄势;详略结合;充实内容3、结尾段:点明中心,深化主题;照应开头;呼应前文;画龙点晴;升华感情;卒章显志;含蓄有余味;寄托作者感情。

使结构首尾圆合;言已尽而意无穷。

(1)记叙文(散文)的结构特点①按时间顺序或事件发生、发展的顺序组织材料。

②按观察点的变换安排材料,如《我的空中楼阁》。

③按场面的安排安排材料,如《内蒙访古》。

④按材料性质归类安排结构,如《琐忆》。

⑤按作者认识的过程或感情的变化安排材料。

如《荔枝蜜》。

⑥按作者的所见所闻所感所思作为行文线索安排材料。

(2)议论文的结构特点①按逻辑思维分,包括提出问题、分析问题、解决问题或绪论、本论、结论三部分。

②按篇章结构分,常见的结构有并列式、对照式、层进式和总分式。

六、表达方式入手分析句意:1、记叙文中的议论往往起画龙点睛、揭示记叙目的和意义的作用;2、议论文中的记叙往往起到例证的作用;3、说明文中描写、文艺性笔调起到点染作品使之更加生动形象的作用。

说明方法:举例子、列数字、打比方、作比较、下定义、分类别、作诠释、摹状貌、引用4、夹叙夹议,记叙与议论交叉运用的写法,使文章在轻松活泼之中,阐发议论,读来饶有兴味,深受教益,文章中的记叙是为议论服务的,而议论又以记叙为基础,叙为议提供了事实依据,使立论有根有据,具有很强的说服力。

七、语言1、语言是否准确、简练、生动、形象;2、具有怎样独特的语言风格:幽默、辛辣、平实、自然、简洁明快、含蓄深沉等言语优美,辞采风丽,精辟深刻,富于哲理,典雅凝重,底蕴深厚,地方色彩,乡土气息,犀利辛辣,激愤尖锐,幽默诙谐,活泼生动,简洁明快,质朴自然,平白如话,不加雕饰3、运用了什么独特的修辞手法(比喻、拟人、排比、夸张、通感等)。

注意表达的语言:记叙性语段的表达方式往往是:描写了何对象的什么缺点或者何对象怎么样,表达了作者怎样的感情。

议论性语段的表达方式往往是:论证了什么观点或通过批驳,确立了什么观点。

说明性语段的表达方式往往是:说明(介绍)了什么对象的什么特征(特点)。

八、表现手法1、象征,借助某一具体事物来表现某种抽象的概念、思想或感情,特点是利用象征物与被象征物之间的某一特点(内容)得到含蓄而形象的表现,增强文章的表现力,象征手法的“托义于物”也就是“借此言彼”,主旨含而不露,隐而不晦。

2、衬托,是指不直接地对主要的人物或事物进行描写,而是对其背景、与之相关的人或事物加以描绘,使其形象突出,这种写法除了利用反差对比使主要形象更加鲜明外,还会使文章曲折含蓄,独具风格。

3、先抑后扬,引发好奇,感情铺垫,引发好奇。

4、托物言志,作者在对事物的进行描绘的过程中,非常巧妙地寄托作者个人的情感和理念,把自己的感情融入到事物中,来表达自己的内心情感,含蓄、哲理和暗示性,使读者在欣赏中获得独特的美感享受。

5、借景抒情,通过景物的描写,来衬托作者或喜或悲的情感。

直接抒情直抒胸臆,淋漓尽致间接抒情寓情于景,物事含蓄6、虚实结合,可以抓住重点,突出事物的本质特征,从而更鲜明的刻画人物的性格,凸现事物、景物的特点,更集中地揭示题旨。

结构紧凑,笔墨集中。

7、动静相衬,动衬静,静衬动,生动的烘托作用,相得益彰。

8、以小见大,由平凡细微的事情反映重大的主题,突出表现中心,更有震撼力。

9、渲染烘托,渲染,是指作者通过对人物的外形、行为、心理、语言或事件、环境、景物等作多方面的挥洒铺陈,集中描写,突出人或事物的本质特点,用以加深主题的一种表现手法。

衬托是指不直接地对主要的人物或事物进行描写,而是对其背景,与之相关的人或事物加以描绘,使其形象突出。

这种写法除了利用反差对比使主要形象更加鲜明外,还会使文章曲折含蓄,独具风格。

比较一下,我们就可以发现二者的不同点:渲染在于对某种事物的有意重彩泼墨式的描写;衬托却是通过与之有关的其他事物的描写,对该事物起到映衬作用。

二者也有相交叉的地方,那就是作者有时用渲染的方法意在起到烘托的作用;对用来衬托的其他事物也可以用渲染的手法来描写。

10、联想想象,所谓联想,就是由一事物想到另一事物的心理过程,所谓想象,就是在原有感性形象的基础上创造出新形象的过程。

联想想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增添文章的艺术表现力。

11、讽语(反讽):有2种作用:表示人与人之间的亲昵感情和揭露批判。

辛辣讽刺,幽默有趣,使文章富有战斗性。

遇到其他手法请及时补允。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。