《烛之武退秦师》(必修一)默写

《烛之武退秦师》默写

夜晚用绳子将烛之武从城上放下去, 去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻 郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉 郑国对您有好处,那就烦劳您手下的人了。 越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边 境,您知道是困难的,您何必要灭掉郑国 而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄 厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放 弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道 上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时 供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,

通假字

无能为也已(矣) 共其乏困(供) 秦伯说,与郑人盟(悦) 失其所与,不知(智) 何厌之有(餍) 若不阙秦(缺)

古今异义 (古/今)

贰于楚也(从属二主、有二心/数词二的大写) 以为东道主(东方道路上的主人/泛指主人) 行李之往来(出使的人/指外出的人携带的随身物品) 今有急而求子(您,多指男子/儿子) 越国以鄙远(边远的地方/粗鄙、低下) 以烦执事(婉指秦穆公/掌管某事的人) 亦去之(离开/距离) 微夫人之力(那个人/尊称人的妻子)

蔽:损害

所与:所交往的人。所+动

知:通“智” 乱:(军队)散乱

易:交换

武:战时应遵守的道义准 则 其:还是。表商量语气

去:离开 之:句末助词

翻译

(1)本文记叙的主要人物和事件是什么? (2)主要人物(烛之武)是在什么情况 下“出场”的? (3)烛之武为什么起初拒绝又很快接受了任

务? (4)晋文公为什么不愿向秦军进攻呢?

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡 郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑 以为东道主,行李之往来,共其乏困, 君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君 焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其 西封,不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋, 唯君图之。秦伯说,与郑人盟,使杞子、 逢孙、杨孙戍之,乃还 。子犯请击之。 公曰:“不可。微夫人之力不及此。因 人之力而敝之,不仁;失其所与,不知; 以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

实用文档之烛之武退秦师理解性默写

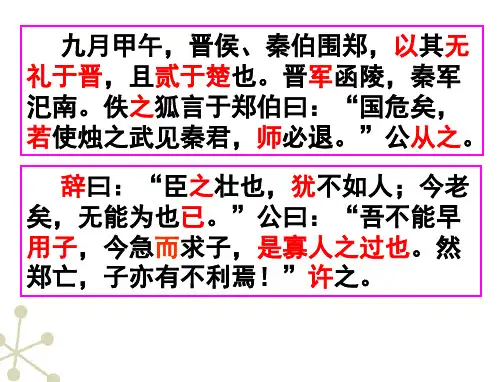

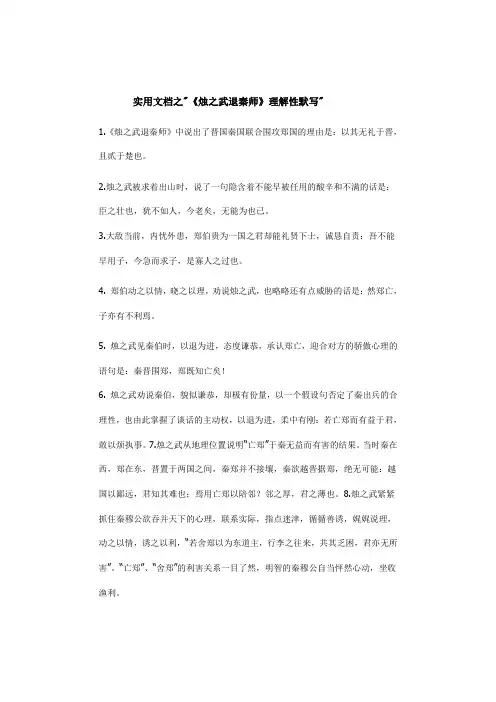

实用文档之"《烛之武退秦师》理解性默写"1.《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是:以其无礼于晋,且贰于楚也。

2.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

3.大敌当前,内忧外患,郑伯贵为一国之君却能礼贤下士,诚恳自责:吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

4. 郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:然郑亡,子亦有不利焉。

5. 烛之武见秦伯时,以退为进,态度谦恭,承认郑亡,迎合对方的骄傲心理的语句是:秦晋围郑,郑既知亡矣!6. 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

7.烛之武从地理位置说明“亡郑”于秦无益而有害的结果。

当时秦在西,郑在东,晋置于两国之间,秦郑并不接壤,秦欲越晋据郑,绝无可能:越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

8.烛之武紧紧抓住秦穆公欲吞并天下的心理,联系实际,指点迷津,循循善诱,娓娓说理,动之以情,诱之以利,“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”。

“亡郑”、“舍郑”的利害关系一目了然,明智的秦穆公自当怦然心动,坐收渔利。

9.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

10.烛之武说晋野心勃勃,贪得无厌的句子是:既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?11.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:阙秦以利晋,唯君图之。

12. 烛之武说退秦军后,晋文公非常气愤。

晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“微夫人之力不及此”。

他又说“因人之力而敝之”,这是不仁道的;“失其所与”,这是不明智的;“以乱易整”,这是不符合武德的。

烛之武退秦师知识点+名句默写

益”

词类活用

⑴晋军函陵 名作动,驻扎。 ⑵若亡郑而有益于君。动词使动用法,使......灭亡。 ⑶邻之厚,君之薄也

形容词作动词。变雄厚,变薄弱。

⑷越国以鄙远

名词的意动用法,把……当作边邑; 形容词用作名词,远地,指郑国

编年体:以年代为线索编排有关历史事件。编年体史 书以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事。《春 秋》,《左传》 《资治通鉴》

国别体:以国家为单位,分别记叙历史事件。《国语》 是中国第一部国别体史记,《战国策》 《三国志》

纪传体:纪传体史书的突出特点是以大量人物传记为 中心内容,是记言、记事的进一步结合。从体裁的形 式上看,纪传体是本纪、世家、列传、书志、史表和 史论的综合。我国最早的纪传体史书是西汉司马迁编 纂的《史记》。

(3)微夫人之力不及此。 古义:那人;今义:一般人的妻子

(4)亦去之

古义:离开;今义:往,到

(5)敢以烦执事 古义:办事的官吏,这里是对对方的敬称; 今义:掌管某项工作的人

(6)共其乏困 古义:指缺乏的东西。 今义:指精神或身体劳累

鄙

①蜀之鄙有二僧。《为学》 边邑,边远的地方 越国以鄙远 把....作为边邑

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

是: : 阙秦以利晋,唯,君图之。”

。

12. 烛之武说退秦军后,晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文

公认为“不可”,他说“微夫人之力不及此 ” 他又说“ “因人之力而敝之””这是,不仁道的; ““失其所与”

”这是不明智“的以;乱“易整”,”,这是不符合武德的。

文学常识

《左传》是我国第一部编年体史书。相传为春秋末年 鲁国史官左丘明所作。

人教版高中语文必修一理解性默写

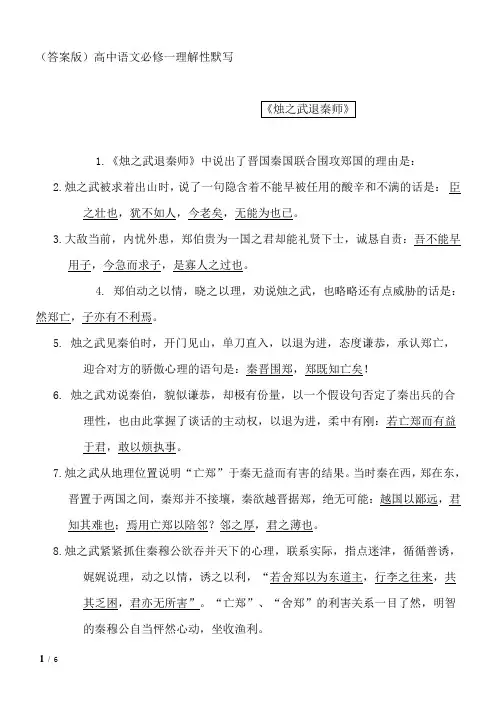

(答案版)高中语文必修一理解性默写1.《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是:2.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

3.大敌当前,内忧外患,郑伯贵为一国之君却能礼贤下士,诚恳自责:吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

4. 郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:然郑亡,子亦有不利焉。

5. 烛之武见秦伯时,开门见山,单刀直入,以退为进,态度谦恭,承认郑亡,迎合对方的骄傲心理的语句是:秦晋围郑,郑既知亡矣!6. 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

7.烛之武从地理位置说明“亡郑”于秦无益而有害的结果。

当时秦在西,郑在东,晋置于两国之间,秦郑并不接壤,秦欲越晋据郑,绝无可能:越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

8.烛之武紧紧抓住秦穆公欲吞并天下的心理,联系实际,指点迷津,循循善诱,娓娓说理,动之以情,诱之以利,“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”。

“亡郑”、“舍郑”的利害关系一目了然,明智的秦穆公自当怦然心动,坐收渔利。

9.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

(如果只写三句,就写前面三句。

)10.烛之武说晋野心勃勃,贪得无厌的句子是:既东封郑,又欲肆其西封。

11.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:阙秦以利晋,唯君图之。

12. 烛之武说退秦军后,晋文公非常气愤。

晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“微夫人之力不及此”。

他又说“因人之力而敝之”,这是不仁道的;“失其所与”,这是不明智的;“以乱易整”,这是不符合武德的。

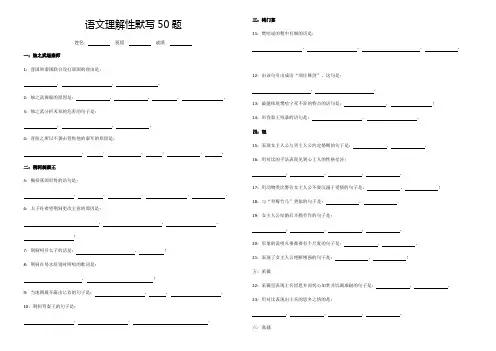

高中语文理解性默写50题(必修一,必修二)带答案

语文理解性默写50题姓名: . 班级: . 成绩: .一:烛之武退秦师1:晋国和秦国联合攻打郑国的理由是:,,。

2:烛之武推脱的原因是:,,,。

3:烛之武分析灭郑的危害的句子是:,,,4:晋侯之所以不袭击背叛他的秦军的原因是:,;,;,。

二:荆轲刺秦王5:概括燕国形势的语句是:,,,,。

6:太子丹希望荆轲更改主意的原因是:,,,!7:荆轲呵斥太子的话是:,!8:荆轲在易水辞别时所唱的歌词是:,!9:当地图展开露出匕首的句子是:,,。

10:荆轲骂秦王的句子是:,,。

三:鸿门宴11:樊哙说的粗中有细的话是:,。

,,12:由该句引出成语“项庄舞剑”,这句是:,。

13:最能体现樊哙宁死不辞的特点的语句是:,!14:形容秦王残暴的语句是:,。

四:氓15:表现女主人公与男主人公约定婚期的句子是:,。

16:用对比的手法表现见到心上人的性格差异:,。

,。

17:用动物类比警告女主人公不要沉溺于爱情的句子是:,!18:与“青梅竹马”类似的句子是:,。

19:女主人公结婚后辛勤劳作的句子是:,。

,。

20:形象的说明凡事都要有个尺度的句子是:,。

21:表现了女主人公绝断刚强的句子是:,!五:采薇22:采薇里表现士兵因思乡而忧心如焚并饥渴难耐的句子是:,。

23:用对比表现出士兵的思乡之情的是:,。

,。

六:离骚24:表现作者悲叹百姓的疾苦的句子是:,。

25:用香草来比喻作者品德高尚的句子是:,。

26:作者虽遭到不平的待遇,但依然九死不悔的句子是:,。

27:屈原在《离骚》中用比喻的手法,写出自己才能优秀却遭到嫉妒和造谣中伤的句子是:,。

28:表现作者宁愿死也不与世俗同流合污的句子是:,。

29:用圆榫和方卯不和的道理说明道不同不能相合的句子是:,。

30:用荷叶做上衣,用莲花花瓣做下衣,体现作者高尚品德的句子是:,。

31:用加高帽子,加长佩戴表现作者品德高尚的句子是:,。

32:作者宁愿粉身碎骨也不改变本心的句子是:,。

七:孔雀东南飞33:临行前刘兰芝精心打扮的句子是:,。

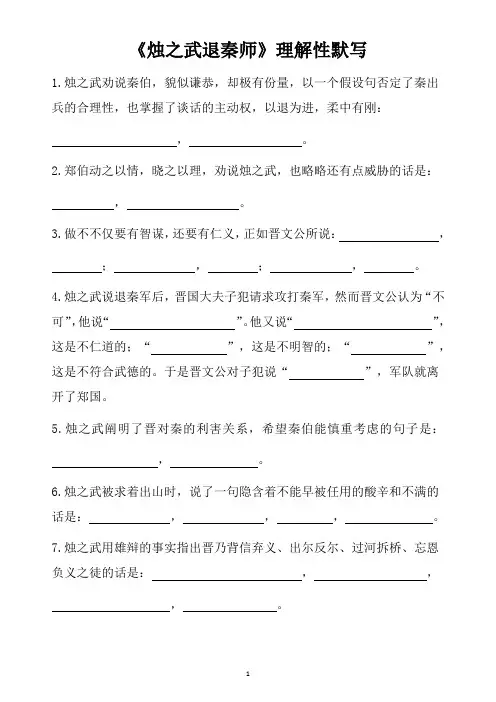

《烛之武退秦师》理解性默写(学生版+教师版)2

1.烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:,。

2.郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:,。

3.做不不仅要有智谋,还要有仁义,正如晋文公所说:,;,;,。

4.烛之武说退秦军后,晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“”。

他又说“”,这是不仁道的;“”,这是不明智的;“”,这是不符合武德的。

于是晋文公对子犯说“”,军队就离开了郑国。

5.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:,。

6.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:,,,。

7.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:,,,。

1.烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

2.郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:然郑亡,子亦有不利焉。

3.做不不仅要有智谋,还要有仁义,正如晋文公所说的:因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

4.烛之武说退秦军后,晋文公非常气愤。

晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“微夫人之力不及此”。

他又说“因人之力而敝之”,这是不仁道的;“失其所与”,这是不明智的;“以乱易整”,这是不符合武德的。

于是晋文公对子犯说“吾其还也”,晋国军队就离开了郑国。

5.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:阙秦以利晋,唯君图之。

6.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

7.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

烛之武退秦师默写

烛之武退秦师默写解释加点字,翻译划线句。

九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以.【】其无礼于晋,且贰.【】于楚也。

晋军.【】函陵,秦军氾(fàn)南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之.【】壮也,犹.【】不如人;今老矣,无能为也已.【】。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是.【】寡人之过.【】也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许.【】之。

夜.【】,缒.(zhuì)【】而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既.【】知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢.【】以烦执事..【】。

越国以鄙.【】远.【】,君知其难也,焉.【】用亡郑以陪.【】邻?邻之厚.【】,君之薄.【】也。

若舍郑以为东道主..【】之往来,共.(gōng)【】其乏困,君亦无...【】,行李所害。

且君尝为.【】晋君赐.【】矣,许君焦、瑕,朝.【】济而夕.【】设版焉,君之所知也。

夫(fú)晋,何厌之有?既东封.【】郑,又欲肆.【】其西封.【】,不阙.(juã)【】秦,将焉.【】取之?阙秦以利晋,唯.【】君图.【】之。

”秦伯说.(yuâ)【】,与郑人盟。

使杞子、逢(páng)孙、杨孙戍(sh ù)之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微.【】夫人..【】之力不及此。

因.【】人之力而敝.【】之,不仁;失其所与.【】,不知.(zhì)【】;以乱易整,不武。

吾其.【】还也。

”亦去.【】之。

谏太宗十思疏学案【作品介绍】《谏太宗十思疏》是唐朝著名的谏议大夫魏徵,于贞观十一年(公元637年)上书唐太宗(李世民)的一篇奏疏。

文章中,魏征紧扣“思国之安者,必积其德义”,这个安邦治国的重要思想作了全面且精辟的论述,提醒唐太宗要想使国家长治久安,必须努力积聚德义。

具体提出了居安思危、戒奢以俭、虚心以纳下等十个治国需警醒的要点。

其主要内容是劝谏太宗施仁政、心怀天下、从谏如流、以民为贵、亲贤臣远小人等,去做一个好皇帝。

《烛之武退秦师》高考理解性默写(含答案)

《烛之武退秦师》高考理解性默写五、《烛之武退秦师》《左传》1.《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是:,。

2.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:,;,。

3.大敌当前,内忧外患,郑伯贵为一国之君却能礼贤下士,诚恳自责:,,。

4. 郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:,。

5. 烛之武见秦伯时,以退为进,态度谦恭,承认郑亡,迎合对方的骄傲心理的语句是:,。

6. 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:,。

7.烛之武从地理位置说明“亡郑”于秦无益而有害的结果。

当时秦在西,郑在东,晋置于两国之间,秦郑并不接壤,秦欲越晋据郑,绝无可能:,;?,。

8.烛之武紧紧抓住秦穆公欲吞并天下的心理,联系实际,指点迷津,循循善诱,娓娓说理,动之以情,诱之以利,“,,,”。

“亡郑”、“舍郑”的利害关系一目了然,明智的秦穆公自当怦然心动,坐收渔利。

9.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:,,,。

10.烛之武说晋野心勃勃,贪得无厌的句子是:,,,?11.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:,。

”12. 烛之武说退秦军后,晋文公非常气愤。

晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“”。

他又说“”,这是不仁道的;“”,这是不明智的;“”,这是不符合武德的。

于是晋文公对子犯说“”,晋国军队就离开了郑国。

答案:1.以其无礼于晋,且贰于楚也。

2.臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

3.吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

4.然郑亡,子亦有不利焉。

5.秦晋围郑,郑既知亡矣。

6.若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

7.越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

8.若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害9.且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

《烛之武退秦师》理解性默写及答案

《烛之武退秦师》理解性默写

1.晋国和秦国联合围攻郑国的理由的句子是:,。

2.烛之武见秦伯时,开门见山,单刀直入以退为进,态度谦恭,承认郑亡,迎合对方骄傲心理的句子是:,。

3.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:,。

4.烛之武用假设否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话主动权的两句是“,”。

13.大敌当前,郑伯贵为一国之君却能诚恳自责的句子:,,。

14.郑伯晓之以理,劝说烛之武出使秦军的句子是:,。

15.起初烛之武拒绝郑伯,不愿意去“退秦师”的原因是“,;,”。

16.当秦军撤退后,晋侯没有感情冲动,而是表现出清醒的头脑和理智的判断的句子是“。

,;,;,”。

《烛之武退秦师》理解性默写答案

1.以其无礼于晋且贰于楚也

2.秦、晋围郑郑既知亡矣

3.阙秦以利晋唯君图之

4.若亡郑而有益于君敢以烦执事

5.且君尝为晋君赐矣许君焦、瑕

朝济而夕设版焉君之所知也

6.若亡郑而有益于君敢以烦执事

7.既东封郑又欲肆其西封

若不阙秦将焉取之

8.阙秦以利晋唯君图之

9.因人之力而敝之失其所与以乱易整

10.越国以鄙远君知其难也

11.然郑亡子亦有不利焉

12.秦、晋围郑郑既知亡矣

13.吾不能早用子今急而求子是寡人之过也

14.然郑亡子亦有不利焉

15.臣之壮也犹不如人

今老矣无能为也已

16.微夫人之力不及此因人之力而敝之不仁失其所与

不知以乱易整不武。

《烛之武退秦师》默写

《烛之武退秦师》默写

2014.02

班级姓名学号

一、注音

1.氾.()南

2.鄙.()远

3.缒.()而出

4.阙.()秦

5.失其所与.()

6.戍.()之

二、解释加点字(有通假、活用、古今异义请注明,并在括号中注明特殊句式。

)

1.以.其无礼于晋()

2.晋军.函陵()

3.是.寡人之过也()

4.许.之;许.君焦、瑕

5.越国以鄙远

...,,

6.焉.用亡.郑以陪.邻,,

7.若舍郑以为东道主()

8.行李之往来,共.其乏困,,

9.且君尝为

..晋君赐.,,

10.既东封

..郑,又欲肆.其西封,,

11.夫晋,何厌.之有()

12.因.人之力而敝.之,

13.失其所与.,不知.,

三、文学常识

1.《左传》是末期国史官为一书所作的传。

2.我国第一部编年体史书是;我国第一部国别体史书是,

相传为所作;《史记》是我国第一部体史。

3.《春秋》三传为、、。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《烛之武退秦师》(必修一)默写

1.《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是:以其无礼于晋,且贰于楚也。

2.烛之武被求着出山时,说了一句隐含着不能早被任用的酸辛和不满的话是:臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。

3.大敌当前,内忧外患,郑伯贵为一国之君却能礼贤下士,诚恳自责:吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

4. 郑伯动之以情,晓之以理,劝说烛之武,也略略还有点威胁的话是:然郑亡,子亦有不利焉。

5. 烛之武见秦伯时,以退为进,态度谦恭,承认郑亡,迎合对方的骄傲心理的语句是:秦晋围郑,郑既知亡矣!

6. 烛之武劝说秦伯,貌似谦恭,却极有份量,以一个假设句否定了秦出兵的合理性,也由此掌握了谈话的主动权,以退为进,柔中有刚:若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

7.烛之武从地理位置说明“亡郑”于秦无益而有害的结果。

当时秦在西,郑在东,晋置于两国之间,秦郑并不接壤,秦欲越晋据郑,绝无可能:越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

8.烛之武紧紧抓住秦穆公欲吞并天下的心理,联系实际,指点迷津,循循善诱,娓娓说理,动之以情,诱之以利,“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害”。

“亡郑”、“舍郑”的利害关系一目了然,明智的秦穆公自当怦然心动,坐收渔利。

9.烛之武用雄辩的事实指出晋乃背信弃义、出尔反尔、过河拆桥、忘恩负义之徒的话是:且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

10.烛之武说晋野心勃勃,贪得无厌的句子是:既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?11.烛之武阐明了晋对秦的利害关系,希望秦伯能慎重考虑的句子是:阙秦以利晋,唯君图之。

”12. 烛之武说退秦军后,晋文公非常气愤。

晋国大夫子犯请求攻打秦军,然而晋文公认为“不可”,他说“微夫人之力不及此”。

他又说“因人之力而敝之”,这是不仁道的;“失其所与”,这是不明智的;“以乱易整”,这是不符合武德的。

于是晋文公对子犯说“吾其还也”,晋国军队就离开了郑国。