【高中语文拓展阅读】8集大型纪录片《路遥》解说词

8集大型纪录片——路遥——解说词

8集大型纪录片《路遥》解说词【导读:作家路遥,是永远值得我们记忆的。

陕西作家尚飞鹏撰稿,路遥的弟弟王天笑监制的8集大型纪录片浮出水面,特转发这部纪录片解说词,以示我对路遥深切的怀念。

】第一集黄土【本集提示:从路遥出生到离开王家堡的这一段童年时期,展开叙述路遥的出生地——陕北陕北的地域文化、民间艺术、民间风俗的体现;包括具体与路遥生命和生存有关的渊源以及黄河、无定河、王家堡和郭家沟的小河。

山川地貌、剪纸、腰鼓、民歌、民谣、谚语等具有历史和现实意义的人文精神。

(采访对象:路遥的家人、父母、天笑、黄土文化专家、陕北艺术家)】一九四九年十月一日,对于中华民族每一个人来说,都是重要的;这一天,中国向全世界庄严宣告,中国人民从此站起来了,这是一个历史性的时刻。

就在这一年的两个月之后,十二月三日,路遥出生于陕西省清涧县石嘴驿镇王家堡村的一户农民家庭,父亲给他起了个乳名叫卫儿。

路遥的出生地陕北是一块贫瘠而广阔的土地,也是黄土高原的腹地,自古就是兵家必争之地,又是古代战争的主战场,北靠内蒙,西接宁夏,向南是八百里秦川的关中大地,东临黄河与隔岸的山西省遥遥相望,著名的黄河大峡谷从天而降。

陕北在历史上属少数民族杂居区域,在这块不足一千平方公里的大地上,创造了很多奇迹,黄帝陵就坐落在这块土地上,明朝农民起义领袖李自成是陕北大地的骄傲,蒙汉人民在这里建立了永久的友谊,蒙古族的人民英雄成吉思汗,对这块土地的影响也十分广泛。

路遥在读小学前一直是没有名字的,直到一九五八年上四年制小学一年级时,才起名为“王卫国”,含保家卫国之意,卫儿才有了一个正式的名字。

路遥这个名字是他开始写作,立志成为一个作家的时候起的笔名,当然是路遥知马力的路遥,谁也没有想到这个名字,三十多年后会成为中国文学史上一个响亮而流传久远的符号。

路遥是家中的长子,他的父母先后生了八个子女,路遥在王家堡村生活到一九五七年的冬天,度过了他苦难童年的一部分。

在陕北的广大农村,一般只记农历,而农历的计算方式,恰恰又是农耕文化根深蒂固的精神命脉,它的计算方式与农事有关,与二十四节气有关,是几千年来一直不可动摇的传统,它已经成为一种传统文化的象征。

观后感《路遥纪录片》

世界以痛吻我,我仍报之以歌——观《路遥纪录片》有感陕北,这块古老的土地,北斗七星照耀下的苍凉的北方原野,自古就是兵家的必争之地,是多民族交融区域。

也许是历史对这块土地的陶染,亦或是环境对这片土地的影响,追溯到光辉十三年的毛泽东,追溯到罗宾汉式的英雄刘志丹、谢子长,追溯到斯巴达克式的悲剧英雄横行天下的李自成、叱诧风云的民族英雄韩世忠,甚至一直追溯到民族荒蛮时期半人半神的轩辕黄帝,各种因素使得陕北成为产生英雄和史诗的地方。

而在这片萧索又肃杀的土地上,诞生了一位文学界的伟大作家——路遥。

在观看完《路遥纪录片》后,我对路遥传奇的一生有了一个初步浅显的了解,更对路遥这样的英雄人物有所感悟,遂写下这篇文章以纪念我心中的路遥!-·英雄主义路遥的一生是苦难的,出生于贫瘠之地,家徒四壁,被迫过继给亲戚后,仍面临吃不饱饭、穿不暖衣、上不起学的窘境,但他却始终能够做到贫而乐道。

在那个贫穷困难的年代,路遥以超前的思维认识到“读书才能改变命运”,他如钉子一般又钻又挤的克服苦难,如海绵一般又吸又收的奋力求知,陕北的大风吹不倒他,生活的泥沼拦不住他,他就这样凭着一腔孤勇,一步一步地走出陕北,去往外面更加广阔灿烂的世界闯荡!苦难的土地造就了苦难的路遥,苦难的路遥却还给生活一片芬芳。

如今我们时常能在网上看到这样的一些话:“因为淋过雨,所以要把别人的伞撕碎”,在一些人看来,因为自己曾经受过某种挫折、打击,所以他们自然而然地不想让后来的人们过得比自己当年轻松,于是就出现了一些所谓的“撕伞”行为。

然而路遥宽广包容的胸怀却是对这句话最好的反驳。

路遥经受过苦难,却从不宣扬或抱怨苦难,他自己把自己的伤疤舔干净,抚愈好,再跳上生活的战车,继续向前推进。

罗曼·罗兰曾说过:“世上只有一种英雄主义,就是在认清生活真相之后依然热爱生活”,我想路遥就是这样一个极具英雄主义精神的人。

路遥写苦难,但他从不颓唐;路遥写痛苦,但他从不沮丧。

最新大型八集纪录片路遥心得体会2篇

最新大型八集纪录片路遥心得体会2篇收获的季节到了,我们必须为路遥清点一下丰收的果实,高粱玉米有多少,黑豆荞麦有多少,糜子谷子有多少,陕北极少种的麦子又有几升几斗对于路遥而言,真正的收获早就开始了,应该从播种算起,从苦难的童年算起,从王家堡向郭家沟乞讨的征途算起,从每一次饥饿的昏倒算起,从恋爱并失恋算起,从无数个沉思的夜晚算起,从早晨到中午开始算起,这是一笔耗尽了整个生命的清单啊!每一粒粮食都倾注了汗水和心血。

路遥已经养成了严谨的习惯,不会不严谨,不会不认真,也不会放松自己,不会原谅自己,必须把每一个作品改到满意为止,就像种地的农夫精耕细作。

要说路遥为什么有这些收获,就是他创造了能够得到收获的所有准备、具备了所有前提。

路遥从1976年开始就收获接连不断,比如:1976年从延安大学毕业,能够分配到陕西省作协《延河》编辑部。

这是一件让很多人佩服的事情。

1978年路遥与在延川县插队的北京知识青年林达在延川县结婚,在延川县应该算一件很重大的事件。

1979年女儿路远出生,给路遥的生命意义增添了极大的幸福,1980年路遥的中篇小说《惊心动魄的一幕》在《当代》杂志发表。

并获“1979——1981年度“《当代》文学荣誉奖”;1981年5月,荣获“第一届全国优秀中篇小说奖”。

这期间短篇小说《匆匆过客》《青松小红花》《卖猪》《夏》《姐姐》《风雪腊梅》相继在全国公开发表,产生影响。

1982年路遥的中篇小说《人生》在《收获》杂志第六期发表并引起全国轰动。

路遥将《人生》改编成电影后,再次产生轰动,被评为1984年第八届《大众电影》百花奖最佳故事片奖。

评论小说和电影的文章多达近200篇,文学界形成了路遥研究高潮。

1982年《当代》杂志在第五期发表路遥的中篇小说《在困难的日子里》,并荣获1982年度《当代》中篇小说奖。

从此路遥登上了中国当代文坛。

并且以反映“城乡交叉地带”的社会生活问题为焦点,成为研究路遥小说创作的一个关键词。

路遥简介资料

⌛️

对社会问题的关注

• 倡导关注社会现实问题

• 影响后世作家对社会问题的关注与表达

路遥作品在当代社会的现实意义

对农村问题的关注

• 反映农村社会的变迁

• 对农村问题的思考与探讨

对知识分子命运的关注

• 反映知识分子的心态与追求

• 对知识分子问题的思考与探讨

对社会现实问题的关注

• 揭示社会矛盾与问题

• 对社会问题的思考与探讨

关注知识分子命运

• 反映知识分子的心态与追求

• 探讨知识分子的价值与意义

关注社会现实问题

• 揭示社会矛盾与问题

• 倡导积极向上的精神

路遥作品的人性分析与价值取向

强调人的价值与尊严

探讨人性的复杂与多样

倡导正义与良知

• 倡导积极向上的精神

• 揭示人性中的善良与丑陋

• 强调道德伦理观念

• 强调人的自立与自强

• 路遥是现实主义巨匠,具有独特的文学地位

争议

• 路遥作品在文学风格与创作手法上的争议

• 路遥作品在思想内涵与价值取向上的争议

路遥研究的未来发展趋势

研究领域的拓展

• 深入研究路遥作品的思想内涵与价值取向

• 拓展研究路遥作品的艺术风格与创作手法

研究方法的多样化

• 采用不同的研究方法,如比较文学、文化研究等

• 结合文学批评、文学史、文学理论等多学科视角

研究成果的丰富

• 深入研究路遥作品,丰富文学研究成果

• 对路遥研究的发展起到推动作用

⌛️

谢谢观看

Docs

01

《惊心动魄的一幕》

• 反映会现实问题

• 探讨道德伦理观念

02

《黄叶在秋风中飘落》

电视记录片《路遥》正式开机

路遥是陕北文化集大成者,他的作品感动天下、影响久远,是中国当代文学史上的重要作家之一,是陕西和陕北的一张代表性的文化名片,大型纪录片《路遥》将成为这张名片的良好诠释,拍摄本片得到全国文化界和影视界的多方关注。鉴于路遥对民族文化的贡献以及未来所具有的典型性价值,以纪录片的方式全方位真实再现其坎坷传奇的人生历程,为此抢救、整理、挖掘路遥的文化创作遗产迫在眉睫。

大型纪录片《路遥》由著名导演吴天明出任总策划,陕西省作协主席陈忠实担纲总顾问,陕西籍青年导演田波担任该片的总导演。该片制成后首先在中央电视台、凤凰卫视等媒体隆重播出,二期宣传将在国内30多家省级卫星电视频道滚动播出,三期宣传将在全国30多个省会城市及地市级城市的电视媒体活动,为此纪录片《路遥》的拍摄和制作意义之重大,影响之深远,是中国文化界、影视界的一件大事。

拍摄大型纪录片《路遥》最初是由路遥文学联谊会组织发起的,在3年的准备工作中受到了社会各界的大力支持。本片从策划至今已有三年多时间,已抢救性地拍摄了60多小时的资料片。纪录片以路遥的生平经历为主线,讲述这位出身寒苦、命运多舛的人民作家短暂而又不凡的一生。该片以路遥作品所描述的场景为主体,全面展示陕北大地上丰富多彩、雄浑厚重的人文内涵和民俗传统。此片旨在表现路遥甘为孺子牛的吃苦耐劳、顽强拼搏、积极进取的时代精神,解读路遥在平凡世界里不平凡的一生。全方位展示路遥走过的陕北大地独有的文化资源,多角度透视陕北这块有着数千年灿烂文化的黄天厚土。

解读路遥及作品

创作风格

由于路遥出身农村,他始终认定自己“是一 个农民血统的儿子”,是“既带着‘农村味’又 带着‘城市味’的人”,他的写作素材基本来自 农村生活; 他坚信“人生的最大的幸福也许在于创作的 过程,而不在于那个结果”。所以他认为“只有 在无比沉重的劳动中,人才活得更为充实”; 他始终以深深纠缠的故乡情结和生命的沉重 感去感受生活,以陕北大地作为一个沉浮在他心 里的永恒的诗意象征。

2019/1/8

这种反差让高加林很是纠结。他的那种难以言说 的复杂的感情一下子表现了出来。在经过反复考 虑后,他接受了黄亚萍的爱,可同时意味着这种 选择会无情地伤害巧珍,当他委婉地对巧珍表达 了他的这种选择后,巧珍含泪接受了,但她却并 没有过多地责怪高加林,反而更担心高加林以后 的生活,劝他到外地多操心。但是泪水却在她脸 上刷刷地淌着。 回到土地 但是好梦难圆,高加林通过关系得到城内工 作这件事终于被人告发了,他要面对的是重新回 到生他养他的那片土地,他所有的理想和抱负如

《在困难的日子里》获1982年《当代》 文学中长篇小说奖,同年加入了中国作家协 会。 1988年完成百万字的长篇巨著《平凡的 世界》,这是一部全景式地表现当代城乡社 会生活的长篇小说。全书共三册。 1992年11月17日上午8时20分,路遥因 肝硬化腹水医治无效在西安逝世,年仅43岁。

创作生涯

内容简介:

回到土地 主人公是高加林,他高中毕业回到村里后当 上了民办小学的教师,很满足这个既能体现他的 才能而又对他充满希望的职业,但是好景不长, 他就被有权有势的大队书记高明楼的儿子顶替了 ,他重新回到了土地。正当他失意无奈,甚至有 些绝望的时候,善良美丽的农村姑娘刘巧珍闯进 了他的生活,刘巧珍虽然没有文化,但是却真心 真意地爱上了高加林这个“文化人”,她的爱质 朴纯真,她以她的那种充满激情而又实际的作法 表白了她的炽烈的爱。而实际上她所得到的爱从 一开始就是不平等,高加林在她的眼中是完美的

经典纪录片解说词

经典纪录片解说词经典纪录片解说词经典纪录片解说词1选择从这里开始。

幸福也从这里开始。

那年我大学毕业,从七月流火的南方来到清爽大连工作。

当时只为了心里的足球情结,和苏小明《军港之夜》中轻轻摇动的战舰。

当然,看不到年轻的水兵在睡梦中露出甜美的微笑,却一路看到了许多悠长而空旷的上坡路,梧桐树影下不高不低的小洋楼,以及晃悠晃悠从旅顺开往大连的古老列车。

有谁能忍心拒绝这座美丽的城市呢?劳动公园春天的玉兰,海之韵清晨的日出,深夜里东港驳船的倒影,北大桥下午比蜜糖还甜美的海风,星海广场尚未曾被围合起来的辽阔气场。

万岁街,不老街,七七街,一德街,五四路,高尔基路,长春路。

不知从哪个瞬间开始,我便知道自己离不开了。

离不开的还有这个给了我生计和梦想的地方。

我如此热爱这里,为她感动,为她心安,为她向我的父母和兄弟姐妹反复而细致地描述每一个关于她的故事。

斗转星移,数年过去了。

好像是在一瞬之间,我突然疲惫了起来。

疲惫不是因为忙碌,或许是因为岁月的流转,许多东西模糊了,不只是西岗区的老体育场,不只是龙王塘的掩映亭阁,不只是老虎滩渔人码头上的轻轻海风。

模糊了的,还有我们内心的宁静、笃定以及对个人理想的深情厚谊。

是我们的梦想变大了,还是我们的心胸变小了?是我们的社会现实了,还是我们的情感褪色了?是我们眼里的欲望拥挤了,还是别人的议论终于让我们变得纠结了?然而,你可曾忘了,每当我们搭乘雨后清晨的BRT,从人民路到延安路,从星海湾到小窑湾,从中山广场到星海广场,透过车窗的一幕幕都是我们一起走过的足迹。

我们不要忘了,这些足迹带给了我们生活的城市多少美丽。

如果你在清晨漫步一方公馆的小路,你可以听见自己最真实的心跳声,还可以触摸到在那晨曦中掠过国际游艇港的温润海风;如果你在沈阳理工大学校园听上一堂课,然后向高高的白杨树唤醒大学的美好时光,让曾经的记忆浸满书香;如果你在午后来到龙德广场,看一出王家卫的电影,你会不会想到临近的starbucks坐一坐,发发呆;如果你在阳光冬日来到长白山国际度假区,把自己完全融入滑雪圣地的狂欢,你又会不会有一种超越自我的快感。

中学生必读课外书籍路遥《平凡的世界》经典片段赏析教师备课通用PPT模板

主要人物

孙少安

哥哥孙少安是奋斗精神的另一个代表,与孙少 平追求飞扬的生活不同。他的沉稳和精明都是 内敛的。长子的家庭责任和过早的承担世事, 使得孙少安难以走出土地和家族的束缚,变成 了农村变革的先觉者。最终,孙少安在初尝成 功滋味的时候不得不面对妻子的去世,唾手可 得的完美生活消失殆尽

田晓霞

田晓霞天真烂漫、单纯、善良、勇敢,当她与 孙少平偶遇以后,渐渐地发展成志同道合的好 朋友。田晓霞从小受父亲田福军的影响,形成 了正确的价值观,具有较高的文化修养和道德 觉悟,她很希望自己能够游览祖国的大好山川, 领略人们的豪情壮志,她很欣赏孙少平的胆量, 不止一次地向孙少平吐露自己的志向。

路遥三年准备、三年创作,为了扩充视野、掌握资料,他进 行了大量的阅读,包括近百部长篇小说,前后近十年的报纸 以及其他相关书籍, 1988年5月25日,路遥终于完成了《平 凡的世界》的全部创作

第三章节

主要人物

主要人物

孙

一个穷困的农村青年,然而他又是有知识的农村青年。务实,勇于听从精神的召唤。孙少平身上都昂扬着

主要人物

田润叶

田润叶同样是一个农民的女儿,所不同的是,她生活在城市,这 里的文明与开放程度较高,所以在润叶身上脱离了世俗的偏见, 敢于追求自己的爱情。她并不介意孙少安贫寒的家境,更没有看 不起孙少安的农民身份。止因如此,她主动向孙少安表白,告诉 少安自己愿意一辈子跟他好。但孙少安偏偏又是一个极为理性的 人,他明白彼此之间有着不可逾越的障碍和巨大的反差,所以少

。二是作品处处展现温暖的亲情与友情,是一部温暖人心的小说。小说中有大量关于人间亲情的描写,其中最典 型的莫过于孙玉厚一家了——孙玉厚勤劳朴素、忍辱负重;他的儿女孙少安、孙少平、孙兰香等自强自立、善解 人意、善于帮助别人。小说还书写了美好的同学之情、朋友之情、同事之情、乡邻之情等人间美好的情感。

路遥

陈忠实评路遥

路遥的精神世界是由普通劳动者构建的 “平凡的世界”,他在当代作家中最能深刻地理解这 个平凡的世界里的人们对中国意味着什么。他本身 就是这个平凡世界里并不特别经意而产生的一个, 却成了这个世界人们精神上的执言者。他的智慧集 合了这个世界的全部精华,又剔除了母胎带给他的 所有腥秽,从而使他的精神一次又一次裂变和升华。 他的情感却是与之无法剥离的血肉情感。他有深切 的感知和清醒 的理智,以为那些随意的解释和矫情 娇气的描绘,不过是作家自身心理不健康不健全的 表现,并不属于那个平凡世界里的人们。

路遥悲剧主题

路遥在他的一系列小说中都始终不变的表现了悲剧这一主 题。平凡世界里的爱情,总是充满了现实困顿的磕磕绊绊。 真诚的爱情,往往要经受人们潜意识中的悲剧宿命的磨难, 最后幸存的爱情几乎成了一种理想。短暂的美好和永恒的 苦难相比,甜显得那么奢侈,正如沈从文先生说的,美丽 的总留下忧伤。鲁迅说,悲剧是把有价值的东西毁灭给人 看。作为中国当代文坛上公认的平民作家,路遥在他的一 系列小说中都始终不变的表现了悲剧这一主题。他短暂的 人生,坎坷的人生经历,实际上是这一充满悲剧浓烟的平 凡的生活的真实写照

路遥,原名

祭奠路遥

路遥墓 这是一处静谧的灵魂 安息之所,路遥在这 里沉睡。在路遥墓后 有一面高大的石壁, 上面镶嵌着一尊孺子 牛的浮雕和路遥“像 牛一样劳动,像土地 一样奉献”的名言。 墓地四周有枣树、松 树,其中有两棵路遥 喜欢的白皮松。

永远的路遥

艾青说:为什么我的眼中常含泪水?因为我对这土地爱的 深沉。在路遥逝世三周年纪念日,来自北京、西安、延安、 榆林等地各界人士,在路遥陵园举行了路遥骨灰安葬仪式。 在平凡的世界里走完42年人生路程与灵魂的短暂飘泊后, 路遥与他日夜思念的黄土地紧紧地拥抱在了一起,与他爱 的深沉的故乡的土地融为一体。 中国作家协会原党组副书记王巨才的《在路遥墓地前》写 道“路遥一直活着,活在一版再版的“文集”里,活在千 百万读者的无尽言说中。他留在世间的数百万言作品,曾 以独特的生活情景、广阔的社会内容、鲜明的人物形象、 深刻的人文情怀,感动过、抚慰过无数在生活底层苦苦寻 觅打熬的人,给他们以启示和激励、信心和力量。路遥是 自重自强的、博大笃实的。”

路遥

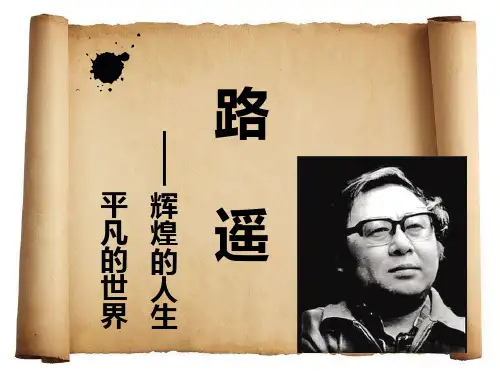

路遥(中国当代作家)编辑锁定路遥(1949年12月3日-1992年11月17日),中国当代作家,生于陕北榆林清涧县一个世代农民家庭,其代表作《平凡的世界》以恢宏的气势和史诗般的品格,全景式地展现了改革时代中国城乡的社会生活和人们思想情感的巨大变迁,该作获得第三届茅盾文学奖。

后因肝病早逝,年仅42岁。

由于路遥出身农村,他的写作素材基本来自农村生活,他始终认定自己是一个“农民血统的儿子”,是“既带着…农村味‟又带着…城市味‟的人”,他坚信“人生的最大的幸福也许在于创作的过程,而不在于那个结果”。

所以他认为“只有在无比沉重的劳动中,人才活得更为充实”。

他始终以深深纠缠的故乡情结和生命的沉重感去感受生活,以陕北大地作为一个沉浮在他心里的永恒的诗意象征,每当他的创作进入低谷时,他都是一个人独自去陕北故乡的“毛乌素沙漠”,他在那里审视自己,观照社会。

中文名路遥别名王卫国国籍中国民族汉族出生地陕西榆林清涧出生日期1949年12月3日逝世日期1992年11月17日职业作家毕业院校延安大学主要成就获得第三届茅盾文学奖代表作品《平凡的世界》《人生》血型O型▪墓地路遥人物生平编辑路遥,原名王卫国,汉族,中国当代土生土长的农村作家。

1949年12月3日生于陕西榆林市清涧县一个贫困农民家庭,7岁时因为家里困难被过继给延川县农村的伯父。

曾在延川县立中学学习,1969年回乡务农。

这段时间里他做过许多临时性的工作,并在农村一小学中教过一年书。

在路遥回乡务农期间,路遥和当时在延川县梁家河大队插队的习近平总书记同住一个窑洞,两人成为朋友,曾彻夜长谈过。

[1]1973年进入延安大学中文系学习,其间开始文学创作。

大学毕业后,任《陕西文艺》(今为《延河》)编辑。

1980年发表《惊心动魄的一幕》,获得第一届全国优秀中篇小说奖。

1982年发表中篇小说《人生》描写一个农村知识青年的人生追求和曲折经历,引起很大反响,获全国第二届优秀中篇小说奖,改编成同名电影后,获第八届大众电影百花奖最佳故事片奖,轰动全国。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

8集大型纪录片《路遥》解说词第一集黄土【本集提示:从路遥出生到离开王家堡的这一段童年时期,展开叙述路遥的出生地——陕北陕北的地域文化、民间艺术、民间风俗的体现;包括具体与路遥生命和生存有关的渊源以及黄河、无定河、王家堡和郭家沟的小河。

山川地貌、剪纸、腰鼓、民歌、民谣、谚语等具有历史和现实意义的人文精神。

(采访对象:路遥的家人、父母、天笑、黄土文化专家、陕北艺术家)】一九四九年十月一日,对于中华民族每一个人来说,都是重要的;这一天,中国向全世界庄严宣告,中国人民从此站起来了,这是一个历史性的时刻。

就在这一年的两个月之后,十二月三日,路遥出生于陕西省清涧县石嘴驿镇王家堡村的一户农民家庭,父亲给他起了个乳名叫卫儿。

路遥的出生地陕北是一块贫瘠而广阔的土地,也是黄土高原的腹地,自古就是兵家必争之地,又是古代战争的主战场,北靠内蒙,西接宁夏,向南是八百里秦川的关中大地,东临黄河与隔岸的山西省遥遥相望,著名的黄河大峡谷从天而降。

陕北在历史上属少数民族杂居区域,在这块不足一千平方公里的大地上,创造了很多奇迹,黄帝陵就坐落在这块土地上,明朝农民起义领袖李自成是陕北大地的骄傲,蒙汉人民在这里建立了永久的友谊,蒙古族的人民英雄成吉思汗,对这块土地的影响也十分广泛。

路遥在读小学前一直是没有名字的,直到一九五八年上四年制小学一年级时,才起名为“王卫国”,含保家卫国之意,卫儿才有了一个正式的名字。

路遥这个名字是他开始写作,立志成为一个作家的时候起的笔名,当然是路遥知马力的路遥,谁也没有想到这个名字,三十多年后会成为中国文学史上一个响亮而流传久远的符号。

路遥是家中的长子,他的父母先后生了八个子女,路遥在王家堡村生活到一九五七年的冬天,度过了他苦难童年的一部分。

在陕北的广大农村,一般只记农历,而农历的计算方式,恰恰又是农耕文化根深蒂固的精神命脉,它的计算方式与农事有关,与二十四节气有关,是几千年来一直不可动摇的传统,它已经成为一种传统文化的象征。

陕北的民间文化都随着农历和节气展开,也许剔除了农历对时间的计算方式,农耕文化的根系就会彻底消失。

路遥的出生和他的整个命运与这些又有什么关联呢?一个从农村降生的人,一个从土地出发的人,一个在大山里长大成人的人,不管他走到哪里,成就了多么大的事业,他都与出生地有关,永远不会忘记土地,就是在梦里也会怀抱着大山,脚踩着土地……不背叛土地就是不背叛生命,黄土地对于路遥而言,就是一生的所有。

路遥说:“在人山人海的大都市穿行,我感到一种生命的压抑,自我渺小到极限。

而只要仰卧在黄土高原的群山之间,或者在沙窝子里行走,才能有一种完整的思考,好像整个世界就是你的了。

”我们不完全把这段话看成是路遥对城市化、对人性异化的批判,至少也是对人类脱离大自然的一个警示。

路遥从来都是一个勇敢的斗士,尽管他的一生也基本上处在贫困线上,但他的精神生活极其富有……可以说,他一直都在憎恨贫困和落后,他一生的努力,就是为了摆脱这种处境,并且呼唤所有的农村青年建立新的人生观,开创属于自己的人生。

为此,路遥献出了毕生的精力。

三十年以后,路遥因中篇小说《惊心动魄的一幕》、《人生》等重要作品一举成名,一时间读者的来信像雪片一样飞往他居住的那个陕西省作协的小窝里,或者他料想到了,或者他没有料想到,但这些并不重要,重要的是路遥怎么看待这些问题,一时成了关键性的焦点。

他完全可以沾沾自喜,他也有资本夸夸其谈,傲气十足地接受来自四面八方的赞誉。

在现实生活中,在我们的身边,到处可以看到这样所谓的作家,而路遥没有选择这样的生活方式,他选择了继续创作。

没有人等待我们的选择,只有自己给自己做出选择。

土地给了我们一切,包括生命的终极想象。

憎恨贫困和落后与热爱故乡和土地并不矛盾,路遥常常因为家乡不能尽快富裕起来而哀声叹气,这叹息仿佛大山一样沉重。

有一条河在陕北的土地上穿行,有的老乡叫它老河,有的老乡叫它大河,有的叫它老爷河,那是一条什么样的河?它就是黄河,黄河在陕北高原的穿行,使陕北的天地充满了活力,有一条黄河的陕北和没有一条黄河的陕北是不一样的。

几千年来,哪怕是洪灾连绵,也会给寂寞的陕北带来意外的快乐与惊喜。

有黄河在,陕北就是活泛的,跳跃的,有生命力的,它带给陕北无限的开阔与大气,他是陕北大地上的一部永恒的大书,这片土地上的人民多少年来阅读着它起伏不定的波涛长大,从出生到死亡,它陪伴了一代又一代在苦难中创造快乐的陕北人走完了生命的最后一刻。

有一首陕北民歌叫《黄河船夫曲》在陕北地区广为流传。

(演唱这首民歌……)路遥生平酷爱民歌,路遥仿佛就是这船上的船夫,在黄河上行船啊,水流急,风浪大,他就是这样漂泊、颠簸,一次又一次地拼博。

人的生存状态决定艺术状态的表现力与内涵,在陕北一条横穿大片土地的黄河,以及本地水系的无定河、洛河,它们构成了陕北大地最重要的流动话语,是活生生的自然生命与人类生命直接交流和沟通的活化石,这几条黄色的河流成为陕北人生命的基本底色,成为它对映蓝天白云辽阔无边的呼应。

工业文明出现之前,中原的农耕文化的繁荣,使北方之北的蒙古游牧民族长期侵犯中原。

农耕与游牧的文化,塑造了黄河中游地区与外部世界的隔离和亲疏远近的共存关系,蒙古人种的豪放与扩张性,使陕北的古代长期处于战争的历史,给陕北人的个性里也注入了豪爽大气的一面,路遥坚强忍耐的性格里就有就有这种因素,他匈奴式的串脸胡以及不屈不挠的英雄气概说明了一切。

在没有实行计划生育的陕北村子里,一般每家都有六七个孩子,天暖了,各家的孩子出去玩耍,五六岁的、七八岁的,男男女女混和在一块,所有的孩子都一丝不挂,在一块玩耍没有任何害臊的感觉。

路遥上学了,他的小伙伴们还在农村,他们大部分连上学的机会都没有。

即使出类拔萃的路遥上了学,在学校里也总是感到矮人一等,城里的孩子穿得很好,很干净,就瞧不起他,欺负他。

从学校回来,路遥和这一群农村的孩子在一起,就好像回到自己的国家、自己的世界里一样,觉得特别痛快。

陕北的天气是多变的,春天很短,不断有沙尘暴袭来,夏天又酷热,沙漠性气候,使它有“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”之说,秋天是陕北的好季节,深秋是迷人的,草木主要在深秋生长,郁郁葱葱,展示着它的魅力,也是心情最为舒展和敞开的时间。

但刚刚收获就投入到初冬的怀抱。

陕北的冬天,一切都裸露着,像一个少女的胴体。

路遥最爱冬天,爱这种坦诚的裸露与大气,路遥爱大自然更爱陕北的一草一木,即使是贫穷也是最好的,正是因为贫穷它才与母亲一样温柔,父亲一样威严的山紧密相连,命运依从,心心相印。

陕北是中华文明的发祥地之一。

当一个民族的心灵遭受重创的时候,我们的命运就失去了重型,一个没有或者说是丧失了哲学根基的人群,再也不能有任何闪失,路遥思考的,路遥小说的创作正在继承并瓦解这个具有五千年历史的传统,他在建立一种什么样的人生观,更值得我们去研究。

城市和乡村的结合,路遥与苦难的拼博并不是他一个人的拼博,而是整个土地上的劳动人民与贫穷的博斗。

对土地又亲又恨的矛盾纠葛,是这块土地上祖祖辈辈人民的生命本质,在这种矛盾中博斗的结果是越斗越亲,越斗越爱,结果是永远地不肯舍弃,永远的相恋。

据有关资料,联合国教科文组织调察团经过对陕北以及黄土高原地区考察之后得出的结论是,这里是一块不适合人类居住的地方。

虽然如此,这里的人们绝对不会放弃这片土地,虽然苦难深重,但谁又会答应这样的挑衅,这是我们这一群人唯一的家园,这个家园开创了中华民族历史的第一篇章,我们不会放弃这一片古老的土地,永远不会!答案是明确的,但必须有忧患意识。

在路遥的作品中,很多人物都是在去留之间奋斗与徘徊,很多人物遭受着人为的苦难与遭贱,而并非大自然的灾害所致。

人类成了制造灾害的中心,我们应该防范人类自己,并不是贫瘠的土地,而每一寸土地,都应该有人来坚守,我们就是坚守黄土地的主人。

路遥每一次写作,都要回陕北体验生活,回到陕北他就会有一种满足感,他就不会感到心慌,他大量的重要作品,几乎都在陕北写作。

他离不开这块土地,更离不开那里的父老乡亲。

多少年来,他一直就这样,穿梭于西安和陕北,他一直在上路,一直在途中完成他的创作计划和城乡结合部的交汇与纠葛,矛盾与热恋。

用一生的经历说和城市与乡村的姻缘,为此,他像一个媒婆,把腿都磨短了,把嘴都说破了,不就是为了让人与人、心与心之间相互谅解与沟通吗,不就是让所有的人都向善吗,不就是让所有的乡下人都过上像城里人一样快乐而幸福的生活吗?质疑与反抗,在有关路遥的言谈和文字中并不多见,作为一个文学大家应该在这方面有所表现。

但是,由于路遥具体的个性,以及他本人在政治方面的敏感嗅觉,会习惯性地抑制和消减这方面的表露。

但在其作品的人物中,戏剧性地表现了他对现实的拒绝与批判,这在《人生》和《平凡的世界》等诸多作品都有所表现。

他笔下的主要人物可以说从来就是边缘化的,他们不仅在现实生活中找不到位置,更得不到最起码的温暖。

大多数都远离主体文化、经济、政治中心。

在路遥的笔下,他的主人公几乎都是从农村走进城市,纯贞的心灵在都市中挣扎和碰撞,暴发出激情和愤怒,从这些事实的描述中,我们终于看清路遥,一个现实主义作家用现代的手法书写生命状态真相的大手笔。

陕北是敞开的,从古到今经历了无数次战争和灾害的洗礼,接纳了多民族文化的融合。

就是现在,我们在农村到处可以看到一个村落,一个农家的院子里是没有围墙的,路遥就生长在这样四面敞开的大山里,狼和狐狸,野羊和兔子们都有机会在人的居住地自由出入。

这样的陕北很容易与大自然毫无阻隔地交流,与大山间的窑洞,与装在窑洞里的老百姓融为一体。

虽然地处偏僻远离大都市的陕西之北,但它心灵的自由是从来没有缺失过的,路遥的心灵自由对行为自由的要求是发自生命源头的渴望。

在这条创造了华夏文明的黄河中游,陕北在它的暴躁和洪水肆虐中成长,塑造了坚强、忍耐,倍受屈辱,生着、活着并且痛苦着的人,他们把灾难和快乐同时收割。

陕北也是中国新文化运动的摇篮,它的史诗性和英雄气概在这块土地上表现得更加充分,刘志丹、李子洲、谢子长、柳青和路遥,就是一批优秀的陕北儿女。

黄河文化对陕北文化的影响与作用是不可估量的,其中造就心灵自由的流淌是肯定的。

一切创造都始于疯狂和沉思的融合,路遥那气吞山河的长篇巨作,不正是感受于这条河流的巨大声响和排天的巨浪吗。

在我们的生活中,往往一个大自然中的信息,会引发我们做出某种伟大的选择,路遥在每一次的创作之前,都要回陕北,回他的老家,看父母,看山川,看黄河,看沙漠之舟在地球上不停地运动与旋转。

1989年7月11日,一位诗人在黄河壶口瀑布与路遥巧遇,才有幸听路遥唱陕北民歌。

其情其景,至今还深深地印在脑海里回旋,那是一种享受,也是一种痛苦,甚至是折磨……从壶口返回宜君的路上,路遥首先唱起了陕北民歌,他的声音并不大,但又粗又厚。

这雄壮而有力的旋律开始蔓延,像天空上的乌云,像大地深处的煤。