教科版小学四年级科学上册教案(第一单元)

新编教科版小学四年级科学上册教案全册

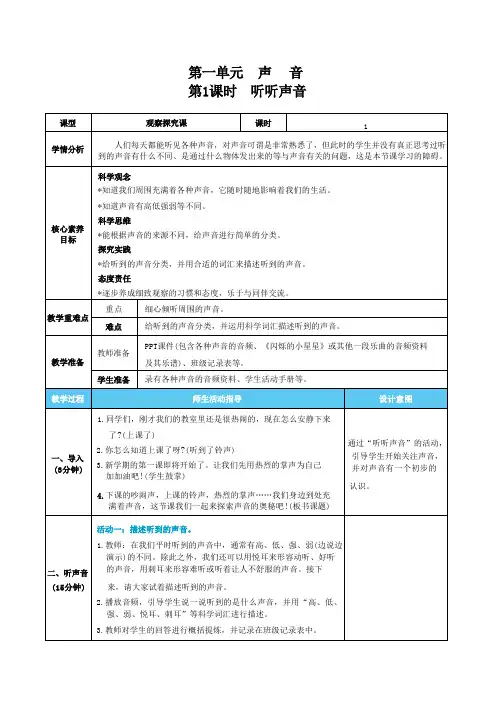

第1单元第1课《听听声音》(0.5-1 课时)【教学目标】科学概念目标1.我们周围充满着各种不同的声音,我们虽然看不见它,但可以感受它。

2.声音可以用高低,强弱,悦耳和刺耳等词语来进行描述。

科学探究目标运用语言描述听到的声音,并能给声音进行简单的分类。

科学态度目标1.在认识声音的活动中,逐步养成留心观察的习惯和态度,乐于与同伴交流。

2.对声音的知识产生浓厚的探究兴趣。

3.能对声音提出一些有意义的问题。

科学、技术、社会与环境目标初步认识到声音是我们生活中的一部分,他随时随地影响着我们的生活【教学重点】用词语描述我们周围各种各样的声音,并提出一些有意义的问题。

【教学准备】教师准备:包含各种声音的音频视频。

学生准备:用记录表记录并描绘听到的声音。

【教学流程】教学环节教师指导与评价学生学习活动评价要点一、导入2 分钟观察图片,想象图片中事物发出的声音,将学生的注意力汇聚到声音这个问题学生进行交流讨论,用简单的词语描绘自己想象的声音是怎样的。

将注意力集中到声音上。

二、聚焦3分钟试着举例说一说你听到过的声音,用什么词语可以描述它。

学生交流与讨论。

聚焦声音的描述第1单元第2课《声音是怎样产生的》(1 课时)【教学目标】科学概念目标声音是由物体的振动产生的。

科学探究目标1.能观察、比较、描述物体发生和不发生时的不同状态,并记录下来。

2.能从多个物体发生的观察事实中对原因进行假设性解释。

科学态度目标1.在探究的过程中,积极大胆的阐述自己的发现。

2.乐于与他人合作,养成细致观察的习惯和态度。

科学、技术、社会与环境目标科学技术随时随地都在影响着我们的生活。

【教学重点】认识物体的振动产生声音。

【教学准备】教师准备:一面鼓,一把钢尺,一根固定在模板上的皮筋,一个阴差几个豆子或细沙。

学生准备:用记录表记录物体产生声音时的状态。

【教学流程】第1单元第3课《声音是怎样传播的》(1 课时)【教学目标】科学概念目标声音是通过物体以波的形式,从一个地方传到另一个地方。

小学科学教科版四年级上册第一单元《声音》教案

小学科学教科版四年级上册第一单元《声音》教案一. 教材分析《声音》这一单元旨在让学生了解和掌握声音的产生、传播和接收的基本原理。

通过本单元的学习,学生将能够理解声音是由物体振动产生的,声音的传播需要介质,声音在不同介质中的传播速度不同,以及人耳如何接收和感知声音等知识点。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的观察和实验能力,对周围的声音现象有一定的感知。

但他们对声音的产生、传播和接收的原理可能还比较陌生,需要通过实验和讲解来帮助他们理解和掌握。

三. 教学目标1.让学生了解声音的产生、传播和接收的基本原理。

2.培养学生通过实验和观察来探究问题的能力。

3.提高学生运用科学知识解释生活现象的能力。

四. 教学重难点1.声音的产生和传播原理。

2.声音在不同介质中的传播速度。

3.人耳如何接收和感知声音。

五. 教学方法采用实验法、讲解法、讨论法、提问法等,以学生为主体,教师为主导,通过实验和讲解相结合的方式,引导学生探究和理解声音的产生、传播和接收原理。

六. 教学准备1.实验器材:振动的物体(如尺子、鼓等)、介质(如空气、水等)、接收器(如耳朵、声音传感器等)。

2.教学工具:PPT、黑板、粉笔。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个简单的实验,让学生观察和感受振动的物体产生的声音。

例如,将一把尺子紧按在桌面上,拨动尺子使其振动,学生能听到尺子发出的声音。

2.呈现(10分钟)利用PPT展示声音的产生、传播和接收的原理。

通过图片、动画等形式,让学生直观地了解声音的产生过程,以及声音如何在空气中传播。

3.操练(15分钟)让学生分组进行实验,观察和记录声音在不同介质中的传播情况。

实验可以设计为:将振动的物体(如尺子)放入空气中、水中,让学生观察和听取声音的变化。

4.巩固(5分钟)教师通过提问法,引导学生回顾和巩固所学知识。

例如,提问学生:“声音是如何产生的?声音的传播需要什么介质?声音在不同介质中的传播速度如何?”等。

新教科版四年级科学上册第一单元1《听听声音》优秀教案

新教科版四年级科学上册第一单元1《听听声音》优秀教案一. 教材分析《听听声音》是新教科版四年级科学上册第一单元的第一课。

本节课的主要内容是让学生通过观察和实验,了解声音的产生和传播,培养学生的观察能力和实验操作能力。

教材中包含了丰富的探究活动,旨在让学生在动手动脑中掌握科学知识。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的观察和实验能力,对声音有一定的认知。

但在具体实验操作和科学思维方面还需加强。

学生在日常生活中对声音有着丰富的体验,但往往缺乏对声音本质的认识。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生从生活经验出发,逐步深入到对声音的科学理解。

三. 教学目标1.让学生了解声音的产生和传播,知道声音是由物体的振动产生的,需要介质传播。

2.培养学生观察、实验、分析问题的能力。

3.培养学生对科学的兴趣和好奇心。

四. 教学重难点1.声音的产生和传播原理。

2.实验操作技能的培养。

五. 教学方法1.观察法:让学生通过观察实验现象,了解声音的产生和传播。

2.实验法:让学生亲自动手进行实验,培养实验操作能力。

3.讨论法:引导学生分组讨论实验结果,培养分析问题和合作交流的能力。

六. 教学准备1.实验器材:鼓、尺子、气球等。

2.教学课件:声音的产生和传播的相关图片和视频。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示生活中各种声音的图片和视频,让学生感受声音的多样性,激发学生的学习兴趣。

提问:你们知道声音是怎么产生的吗?声音需要什么介质传播吗?2.呈现(10分钟)教师演示实验,让学生观察鼓、尺子、气球等物体的振动现象,引导学生认识到声音是由物体的振动产生的。

同时,让学生观察并讨论声音在空气、水等不同介质中的传播情况。

3.操练(10分钟)学生分组进行实验,亲自动手操作,观察并记录实验现象。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)教师提问:声音的产生和传播有什么特点?让学生结合实验现象进行回答,巩固所学知识。

5.拓展(5分钟)引导学生思考:除了空气和水,还有哪些介质可以传播声音?让学生联系生活实际,思考声音在生活中的应用。

小学科学第一单元《声音》(共8课)(教案)学年科学四年级上册教科版

小学科学第一单元《声音》(共8课)(教案)学年科学四年级上册教科版【小学科学第一单元《声音》(共8课)(教案)学年科学四年级上册教科版】课程目标:1. 了解声音的来源和传播方式。

2. 掌握声音的特性和测量方法。

3. 培养对声音的观察、实验和思考能力。

教学重点:1. 声音的产生和传播方式。

2. 声音的特性和测量方法。

教学难点:1. 声音的传播效果和传播方式。

2. 声音的音调、响度和音色。

教学准备:1. 教科书《科学》四年级上册。

2. 多媒体资料和实验器材。

课程内容及教学安排:第一课:声音的来源(30分钟)1. 导入:教师播放不同声音,让学生听声音猜测来源。

2. 学习声音的来源:生活中各种生物和事物都可以产生声音。

3. 实验:学生分组观察和记录身边的声音来源,然后归纳总结。

第二课:声音的传播(40分钟)1. 导入:回顾上节课学过的声音的来源,让学生回答声音是怎样传播的。

2. 学习声音的传播方式:空气传播和固体传播。

3. 实验:学生用实验器材模拟声音的传播,观察和比较空气和固体传播的效果。

第三课:声音的音调(45分钟)1. 导入:教师演示不同音调的声音,让学生感知音调的高低变化。

2. 学习声音的音调:高音、低音和中音的区别。

3. 实验:学生用发条拉琴模拟不同音调的声音,观察和比较音调的差异。

第四课:声音的响度(45分钟)1. 导入:教师演示不同响度的声音,让学生感知响度的大小差异。

2. 学习声音的响度:响亮和轻柔的声音。

3. 实验:学生利用声压计测量不同响度的声音,了解响度的测量方法和调整声音响度的原理。

第五课:声音的音色(50分钟)1. 导入:教师演奏不同乐器,让学生欣赏和感知音色的差异。

2. 学习声音的音色:不同的乐器和声源产生的声音具有不同的音色特点。

3. 实验:学生自由选择乐器,通过演奏和听觉感知,描述不同乐器的音色特点。

第六课:声音的测量方法(40分钟)1. 导入:回顾前几节课学过的声音特性,让学生回答如何测量声音的特性。

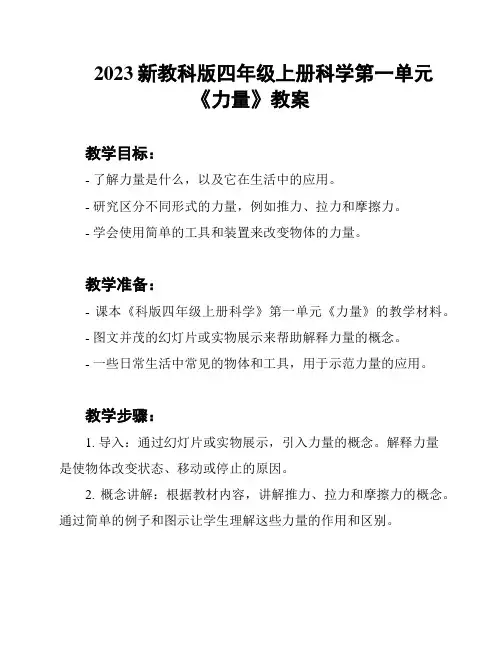

2023新教科版四年级上册科学第一单元《力量》教案

2023新教科版四年级上册科学第一单元《力量》教案教学目标:- 了解力量是什么,以及它在生活中的应用。

- 研究区分不同形式的力量,例如推力、拉力和摩擦力。

- 学会使用简单的工具和装置来改变物体的力量。

教学准备:- 课本《科版四年级上册科学》第一单元《力量》的教学材料。

- 图文并茂的幻灯片或实物展示来帮助解释力量的概念。

- 一些日常生活中常见的物体和工具,用于示范力量的应用。

教学步骤:1. 导入:通过幻灯片或实物展示,引入力量的概念。

解释力量是使物体改变状态、移动或停止的原因。

2. 概念讲解:根据教材内容,讲解推力、拉力和摩擦力的概念。

通过简单的例子和图示让学生理解这些力量的作用和区别。

3. 实例演示:以日常生活中的场景为例,展示推力、拉力和摩擦力的具体应用。

比如使用手推物体、拉扯绳子或使用不同表面的物体进行摩擦实验。

4. 分组活动:学生分成小组,每组根据老师提供的物体和工具,自行设计小实验来展示不同形式的力量。

鼓励学生积极参与,观察和记录实验结果。

5. 讨论与总结:每个小组向全班展示他们的实验结果,并进行简短的讨论。

总结不同形式的力量对物体造成的影响。

6. 作业布置:根据教材要求,布置相关的阅读和练作业,巩固学生对力量的理解。

教学评估:- 观察学生在分组活动中的参与情况和表现。

- 对学生提出的问题进行回答,并纠正他们的理解误区。

- 教师可以布置一些简单的练题或小测验,检查学生对力量概念的掌握程度。

研究反思:- 教师可以在课后进行研究反思,总结本节课的教学效果及问题,为后续课程提供改进和调整的思路。

新教科版科学四年级上册第一单元声音表格式核心素养目标教案

第一单元声音第1课时听听声音【教学反思】这节课中,一方面我用生活实际引入,从学生熟悉的各种声音出发,引导学生用心倾听各种声音,体验声音的多样性,从而思考并提出更多关于声音的问题,激发探究的兴趣。

另一方面,利用两个活动有效地引导学生感受声音的变化。

一是让学生自己描述声音的特点,二是让学生对听到的声音分类,学生从实践活动中体验到声音的变化。

当然,在教学过程中还有一些不足:由于教学经验不足,在课堂组织上还不够紧凑和老练,这需要我在今后的教学中有意识地进行锻炼和培养提高。

在播放《闪烁的小星星》时,由于自身专业的限制,对音乐音阶等知识了解较少,对上课有一定的影响。

在以后的空余时间要多补充一些知识,拓宽自身的知识面。

第2课时声音是怎样产生的【教学反思】在教学课本中的四个实验时,有的物体振动现象明显,有的物体振动不明显,我进行了分组探究,学生也都感觉到了振动现象。

但由于前概念的影响,在完成课本中的四个实验后,仍有少部分学生觉得是力(敲打、碰撞、拍打……)产生了声音。

针对这一问题,我加了一个环节:让学生感知锣发声的过程,停止敲击时,仍然有声音。

这一实验使学生清晰地认识到“声音是由物体振动产生的,敲打、碰撞、拍打是产生声音的外在条件”。

第3课时声音是怎样传播的【教学反思】我们通过演示“玻璃罩里的闹钟”实验,用手挠桌面比较贴近桌面和远离桌面听到的声音,以及比较音叉在水中的声音大小这三个活动,来让同学们总结出声音可以在气体、固体和液体中传播。

课堂的整个逻辑顺序和结构是完整的,但是仍然有一些细节需要做到更好。

同学们很容易说出声音是靠空气传播的,但是只通过两个小活动就让同学们总结出声音还可以通过固体和液体传播有一点小难度,所以我后来收集了很多实例,比如“隔墙有耳”“伏地听音”“说话声把河边的鱼吓跑”等等,让同学们更好理解声音在固体、液体中的传播。

第4课时我们是怎样听到声音的【作业设计】1.(吉林.永吉)振动的物体带动了周围空气的振动,空气的振动又引起鼓膜的振动,耳中的听小骨再将振动传达到内耳,并刺激听觉神经产生信号。

小学科学教科版四年级上册第一单元《制作我的小乐器》教案

制作我的小乐器【教学目标】[科学概念目标]在乐器制作过程中及完成后需进行相应的测试和调整。

[科学探究目标]经历设计、制作、调整、展示小乐器的制作过程,并将科学和技术密切结合起来。

[科学态度目标]养成乐于动脑、动手的习惯,感受到身边处处是科学。

[科学、技术、社会与环境目标]科学技术影响着我们的生活,并不断改变我们的生活。

【教学重点】在乐器制作过程中及完成后需进行相应的测试和调整。

【教学难点】经历设计、制作、调整、展示小乐器的制作过程,并将科学和技术密切结合起来。

【教学过程】1.新课聚焦播放视频《乐器表演》乐器的种类很多,如吉他、排箫、鼓、扬琴等,它们通过弹拨、吹奏、敲击等方式发出优美的声音。

但是大部分乐器不能完全机器制造,需要人工来完成,世界著名顶级的乐器均由人工打造完成,我国的古琴制作历史可以追溯到几千年前,掌握了声音的发声原理,熟悉了弦的秘密,我们也来做一个乐器的手工匠人。

回忆上节课中弦乐器是怎样发出高低不同的声音的,根据你理解的乐器的发声原理,自己设计、制作小乐器。

出示课题:制作我的小乐器。

(板书课题)2.科学探索探索一:认识常见的乐器常见乐器:1.西洋乐器(1)键盘乐器:钢琴、风琴、电子琴等(2)管乐器:长笛、单簧管、萨克斯等(3)弦乐器:小提琴、贝斯、吉他、竖琴等(4)打击乐器:军鼓、架子鼓、镲等2.民族乐器(1)弹拨乐器:琵琶、阮、古琴、古筝、扬琴等(2)弓弦乐器:二胡、板胡、高胡、京胡等(3)吹奏乐器:唢呐、笙、箫、笛子、管子等(4)打击乐器:鼓、锣、梆子、板、木鱼等探索二:设计制作方案,画出制作小乐器的示意图1.制作前要思考(1)用什么材料制作小乐器?怎样让这些材料方便的发出声音。

(2)怎样让我们的小乐器发出有规律的、高低不同的声音。

2.设计我的制作方案制作乐器:打碗制作材料:5个相同的碗、水、小棒。

制作步骤:(1)摆放好5个相同的碗;向碗中倒入不同量的水。

(2)用小棒逐个敲击,听听声音。

新教科版四年级上册科学第一单元《声音》教案

新教科版四年级上册科学第一单元《声音》教案教学目标:1.认识不同的声音,描述声音的特征。

2.简单分类声音,了解声音的来源。

3.培养探究声音的兴趣,提出有意义的问题。

教学准备:包含各种声音的音频视频素材、声音记录表等。

教学流程:一、导入出示图片,引导学生想象图片中事物发出的声音,并进行交流讨论,用简单的词语描述声音的特征。

将注意力集中到声音上。

二、聚焦让学生举例说一说自己听到过的声音,并用词语描述它。

引导学生关注声音的来源和特征。

三、探索引导学生观看视频,描述交通工具、动物、球类和生活中的声音,并记录下声音的特征。

让学生提出关于声音的问题,培养探究声音的兴趣。

四、拓展给学生播放一段音乐,让学生感受音符的高低变化。

引导学生提出更多关于声音的问题,如声音是如何传播的,我们是如何听到声音的等。

教学重点:1.用词语描述周围的声音。

2.简单分类声音,了解声音的来源。

教学难点:用词语描述周围的声音,并提出有意义的问题。

本节课我们通过实验探究,发现声音是由物体的振动产生的。

我们用皮筋、钢尺、鼓和音叉等物体进行实验,观察它们在发出声音时的振动状态,总结出物体振动产生声音的规律。

同时,我们也学会了观察、比较、描述物体发生和不发生时的不同状态,并记录下来。

这些实验不仅让我们认识到声音的产生原理,还培养了我们的细致观察的惯和态度。

最后,我们要记住:声音是由物体的振动产生的,振动停止,声音也会随之消失。

声音不仅可以在空气中传播,还可以在固体中传播。

让我们来探究一下声音在固体中的传播方式。

教师拿出一个音叉,敲击它,让学生感受一下声音的振动。

然后将音叉放在桌子上,再次敲击,观察桌子上的物品是否会震动,是否会发出声音。

通过实验,学生可以发现固体可以传播声音,而且传播速度比空气中快得多。

活动三:探究声音在液体中的传播除了在空气和固体中传播,声音还可以在液体中传播。

教师将一个音叉放在水槽里,敲击它,让学生观察水面的波动和声音的传播情况。

教科版小学科学四年级上册教案全册完整版

教科版小学科学四年级上册教案全册完整版一、教学内容1. 第一单元《植物的生长与变化》,包括第1课《植物的生长条件》、第2课《植物的生长过程》、第3课《植物的开花与结果》。

2. 第二单元《电路的奥秘》,包括第1课《电路的组成》、第2课《电路的连接方式》、第3课《电路的开关》。

3. 第三单元《磁铁的力量》,包括第1课《磁铁的性质》、第2课《磁铁的磁性方向》、第3课《磁铁的应用》。

二、教学目标1. 知识目标:使学生了解植物的生长条件、生长过程、开花与结果的特点;掌握电路的组成、连接方式和开关的作用;认识磁铁的性质、磁性方向及其应用。

2. 技能目标:培养学生观察、实验、探究的能力,提高学生的动手操作能力。

3. 情感目标:激发学生对科学的兴趣,培养学生的合作意识和环保意识。

三、教学难点与重点1. 教学难点:植物的生长过程、电路的连接方式、磁铁的磁性方向。

2. 教学重点:植物的生长条件、电路的组成、磁铁的性质。

四、教具与学具准备1. 教具:植物生长过程的图片、电路实验器材、磁铁及磁性材料。

2. 学具:学生分组实验器材、观察记录表、画图工具等。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示植物生长过程的图片、演示电路实验、展示磁铁的性质,引导学生观察、思考,激发学生的学习兴趣。

2. 例题讲解:针对教学难点,结合教材内容进行讲解,使学生掌握关键知识点。

3. 随堂练习:设计针对性强、形式多样的练习题,巩固所学知识。

4. 小组讨论:分组讨论,分享学习心得,培养学生的合作能力。

六、板书设计1. 植物的生长与变化:生长条件:阳光、水分、土壤、空气生长过程:种子发芽、植株生长、开花结果2. 电路的奥秘:电路组成:电源、导线、用电器、开关连接方式:串联、并联3. 磁铁的力量:磁铁性质:磁性、极性、磁性方向应用:磁铁吸附、指南针、电动机七、作业设计1. 作业题目:(1)简述植物的生长条件。

(2)列举电路的连接方式。

(3)简述磁铁的性质及应用。

新教科版四年级上册第一单元教案(含教学反思)

新教科版第一单元植物的生长变化教案含教学反思第1课时种子里孕育着新生命【教学目标】1.收集各种植物的种子,观察并描述它们的外部特征。

2.观察种子外部形态和内部结构的不同。

3.探讨种子哪一部分有可能发育成植物。

【教学重难点】1.观察各种植物的种子。

2.引领学生产生问题并积极思考,能用适宜的方式将自己的认识清楚地表达出来,并能想办法证明自己的猜测是否正确。

【教学准备】教师准备:向日葵小苗的图片、各种植物的种子(向日葵、花生、四季豆、南瓜、小麦、玉米、绿豆等)、白纸、放大镜。

学生准备:各种植物的种子、白纸、放大镜。

【教学过程】一、情境导入,聚焦问题1.师:向日葵小苗是从哪里来的呢?2.生:思考后,回答老师提出的问题。

3.师:(出示图片)验证学生说出的答案。

4.植物的生命过程是怎样的呢?绿色开花植物几乎都是从种子开始新生命的。

种子有什么特征呢?二、学单导学,自主实验1.实验前,明晰实验设计方案。

师:每个人把自己带来的白纸放到桌面上,将带来的植物的种子放到白纸上,观察植物的种子,边观察边记录。

(可以借助放大镜观察。

)2.实验中,围绕问题展开观察。

师:观察植物的种子,你准备观察种子的什么?生:说说自己的想法。

师:你们说对了,我们观察植物的种子,要观察种子的形状、大小、颜色等。

师:观察种子的外部形态和内部结构有什么不同?3.实验后,汇报交流实验现象。

三、深入研讨,建构认识1.不同植物种子的外部形态有什么不同之处?2.不同植物种子的内部结构有什么相同之处?3.种子的哪一部分有可能发育成植物?四、拓展应用,深化认识寻找不同植物的种子,做一幅种子贴画。

【板书设计】种子里孕育着新生命⎩⎨⎧叶、种、种皮内部:胚根、胚芽、子 色外部:形状、大小、颜植物的种子 【教学反思】四年级下册的《植物的生长变化》单元已经开始引领学生有意识地关注植物的有关问题,并且通过对凤仙花一生的介绍,注意到植物一生的变化。

但发生了什么变化?其他植物是否也会发生同样的变化?在过去的学习中,学生对变化的认识是间接的,对其他植物的生长变化的认识也是零散的、模糊的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

教科版小学四年级上册科学第一单元天气第1课《我们关心的天气》教学设计教学导航【教材分析】四年级学生对于天气现象并不陌生,他们可以通过生活经验、每天的天气预报、以及各种信息资料对天气有一些初步印象,但并不能对天气现象进行科学的观察、记录和描述,用比较规范准确的语言来描述天气的基本特征,因此,要通过本课的学习过程,使学生认识一些常见的天气符号,并能用简单的天气符号记录天气变化。

提高学生关心天气变化、准确地观察与记录天气的意识。

【学情分析】学生在日常生活中都能感受到风的存在,并形成风的前概念,例如:放风筝的时候能感受到风的大小和风往哪个方向刮,这与气象学上的风速和风向类似。

结合生活实例,学生也知道可以根据树叶吹动、旗子展开方式等景物来初步判断风向,但通常会将景物的指向直接认定为风向,这与气象上风向的定义有出入。

学生还根据生活经验知道风是有大小的,但如何具体的描述风力的大小不是特别的明确,更与气象上风速的定义与等级判定存在较大的差距。

根据这样的学生情况以及教学内容,我将通过让学生造风活动体验到风有不同的方向和大小,根据学生的体验结合有结构材料的提供,让他们在活动中建立起风向和风速的概念,并掌握两种判断风向的方法,学会用风旗判断风力等级。

通过实测活动,让他们掌握使用风向标和风旗的方法,并激发持续探究风向和风速的兴趣。

【教学目标】知识与能力:1、认识一些常见的天气符号,并能用简单的天气符号记录天气变化。

2、了解自然界各种各样的天气,感知不同的天气会带给我们不同的感受。

3、在观察和研究天气的活动过程中,使学生增强对周围世界的好奇心和求知欲。

4、激励学生去观察动物和植物的变化与天气的关系。

5、使学生能坚持观测天气和长期测量和记录天气数据。

过程与方法:通过观察和体验,运用多种感官判断天气变化,从云量、降水量、风、气温等不同方面描述天气,用天气符号观察和记录天气状况。

情感、态度、价值观:通过对各种天气的了解,意识到天气对人类生活的影响,提高学生关心天气的意识。

【教学重点】根据平时观察积累和自学,认识一些常见的天气符号,并能用简单的天气符号记录天气变化。

【教学难点】通过观察和体验,能运用多种感官判断天气变化,从云量、降水量、风、气温等不同方面描述天气,用天气符号观察和记录天气状况。

【教学准备】教师:气球、风向标、风速仪、电风扇、教室及室外实测场地方位确定、课件等。

学生:每组一个小电风扇、一根编织带、一面风旗,每人一套自制风向标的材料。

【课时安排】1课时教学过程一、教学设计思路本节课分为三大部分。

第一部分:首先通过让学生谈一谈今天的天气状况,了解学生对天气的初始认识,引起学生对天气变化的关注;第二部分:引导学生认识常见的天气符号。

观看中央电视台播报的天气预报资料,使学生了解天气与我们的生活密切相关,再进一步让学生说出表示天气状况的符号分别代表的含义,使学生初步学会正确描述天气状况;第三部分:观测分类活动。

在观察前使学生明确要从云量、降水量、风、气温等方面来观察描述天气,并利用天气符号进行分类活动。

二、教学过程(一)导入1.谈话:同学们,谁来说一说今天的天气怎么样?2.组织学生汇报交流3.评价学生的发言情况(二)新授课1.你们知道每天的天气预报都报道哪些情况吗?2.出示课件(中央电视台天气预报图)讲述:这是一幅中央气象台的天气预报图,观察图中都有哪些主要城市,每个城市的天气如何,你是从哪儿看出来的的?根据你平时的积累和图中相关符号,说一说你的理由。

3.组织学生记录、汇报交流4.小结:每天的天气预报可以告诉我们云量、降水量、气温等方面的情况。

5.你们除了知道图上的几种天气符号外,还知道其它天气情况用什么符号表示吗?老师这有一些天气符号,请你按提示进行分类6.组织学生小组活动学习识别各种天气符号并分类学会从云量、降水量、风、气温等不同方面描述天气,会用天气符号观察和记录。

7.汇报交流8.评价9.请你用天气符号的方式记录下今天的天气状况。

10.通过这节课的学习,你有哪些收获?(三)全课总结天气符号在世界上大多数国家都是通用的,天气预报给人们带来的便利。

一般从云量、降水量、风、气温等不同方面描述天气,利用天气各种符号记录,简单方便,这是科学的记录方法。

在以后的学习中我们要用这些符号记录每天的天气状况。

三、教学评价1、能说出每天的天气预报可以告诉我们什么。

2、能识别各种天气符号,并归类。

四、拓展活动用天气符号记录一周的天气情况。

【板书设计】关心天气晴朗天气阴云天气雨雪天气大风天气(晴)(多云)(冰雹)(风力和风向)((阴(风力和风向)雨)(雾)(中雨)(台风)(大雨)(雷阵雨)(小雪)(中雪)(霜冻)教科版小学四年级上册科学第一单元第2课《天气日历》教学设计教学导航【教学目标】知识与技能:通过亲自观察认识到天气每天都在发生变化。

过程与方法:1.初步学会使用温度计来测量气温。

2.能运用多种感官和温度计来收集天气信息和数据,并记录在“天气日历”和“日期—温度”表中。

情感态度价值观:意识到长期的观察和记录能帮助我们了解到更多的天气信息。

【教学重点】能运用多种感官和温度计来收集天气信息和数据,并记录在“天气日历”和“日期—温度”表中。

【教学难点】意识到长期的观察和记录能帮助我们了解到更多的天气信息。

【教学准备】一张分类画有天气符号的大纸为每个学生准备几张用来画有天气符号的小卡片一张天气日历一张气温柱形图表【课时安排】1课时教学过程一、导入师:同学们,还记得我们开学那天的天气吗?生:晴天(有部分学生回答)师:今天的天气如何,谁能具体说说。

生:晴,无风。

(举手回答)师:我们怎样才能在两周后仍然能够记住今天的天气?生:记下来。

师:对。

今天我们就来学习把天气记录下来的方法——天气日历。

首先来了解一下什么是天气日历。

(把天气日历图挂起来)生:一个一个的表格师:对。

天气日历是记录每天各种天气现象的表格。

师:天气日历表格里面记录的是生:每天各种天气现象。

二、认识一些天气符号教师出示分类画有天气符号的大纸。

师:这张图上表示风速和风向的符号,是不是和上节不一样?生:这节课是用小红旗。

师:我们用小红旗展开的幅度,来表示风速。

小红旗展开的幅度小,风速就比较小,小红旗展开的幅度大,风速就比较大。

师:(总结)在天气日历中,我们可以使用天气符号来记录云量、降水量、风速和风向。

分发给学生小卡片师:现在大家在小卡片上画一画天气符号,小组讨论一下,每人画一类天气符号,不要画重复。

生:开始讨论,画天气符号。

三、分组制作天气日历师:大家向窗外看一看,哪一张天气符号能够反映今天的云量?生:每个小组内有一个同学,把晴天的符号举起来,并贴到天气日历相应的日期栏内。

师:看一看红旗,哪一张天气符号能反映今天的风速?生:每个小组内有一个同学,把旗子不动的符号举起来,并贴到天气日历相应的日期栏内。

师:从今天开始,我们每天要把天气现象记录下来。

每个小组记录一天。

师:大家现在观察刚才制作的天气日历,我们在天气日历上都记录那些内容呢?生:晴天,星期,风师:(总结)在我们的天气日历中,一般要记录日期和时间、云量和降水情况、风速和风向。

四、单独记录气温师:我们在记录天气日历的时候,里面没有记录的是天气特征里面的什么?生:气温。

师:气温是单独记录的,用气温柱形图。

出示气温柱形图表。

师:我们测量气温使用什么仪器?生:温度计师:我们下一节课就用温度计来测量一下气温。

下课。

教科版小学四年级上册科学第一单元第3课《温度与气温》教学设计教学导航【教材分析】1.温度计的使用在三年级已经学过。

在前两课中,学生实际上已经用温度计测量气温。

2.每个小组或每个同学都将再次使用温度计测量气温,并将在今后的一段时间里,每天都使用温度计测量气温,并将测量的结果记录在“天气日历”和“我们的日期-温度表”中。

3.为了提高学生们测量的准确性,有必要在下列几个方面对学生使用温度计测量气温进行指导:1.认识温度计上的刻度。

温度计上标出的温度往往是整十数,每两个数值之间分成5或10个相等的小格,每个小格代表1摄氏度或2摄氏度。

4.测量时,要把温度计放置到测量环境内2-3分钟,待液柱不再升高(或降低)时再读数。

读数时,视线要与温度计的液柱平行。

4.对测量的气温进行比较和分析,确定只有室外阴凉通风的地方才能反映当地的气温。

并指导学生把测得的气温记录在“天气日历”和“我们的日期——温度表”上。

5.利用收集的数据制成“温度填充图”,分析每天选择同一时间测量气温的重要性。

【教学目标】知识与能力:1、了解气温、天气预报的主要含义。

2、气温是指大气的温度,每天应选择同一时间来观测气温。

3、选择每天观测气温的环境,完成“天气日历”中温度的观测和记录。

4、会用温度计等进行简单的观测,搜集有关数据并能分析气温变化的规律。

过程与方法:运用小组讨论、汇报、交流的方式,提出问题并解决问题。

情感、态度、价值观:1、保持对气温变化的研究兴趣,理解长期观测和记录数据的重要性。

2、激发学生对气温变化的兴致和求知欲。

【教学重点】选择每天观测气温的环境,完成“天气日历”中温度的观测和记录。

【教学难点】正确测量,能坚持观测和记录。

【教学准备】1、课前布置分小组记录一天中清晨、上午、中午、下午和傍晚的气温。

2、每组一张温度填充图。

3、每个小组或每人一支温度计。

【课时安排】1课时教学过程一、教学设计思路为了提高学生们观测气温的规范性、科学性,首先在下列几个方面对学生使用温度计和观测气温进行指导:认识温度计上的刻度。

观测时,要把温度计放置到测量环境内2-3分钟,待液柱不再升高(或降低)时再读数。

读数时,视线要与温度计的液柱平行。

之后对测量的气温进行比较和分析,确定只有室外阴凉通风的地方才能反映当地的气温。

最后指导学生把测得的气温记录在“天气日历”上。

利用收集的数据制成“温度填充图”,分析每天选择同一时间测量气温的重要性。

二、教学过程(一)引入1、温度对天气的影响很大,气温是天气现象的一个重要特征,是天气日历中重要的记录数据。

说明气温与温度的区别。

2、揭示学习课题。

(二)室外温度的测量与比较1、教师提示使用温度计测量温度要注意的安全问题。

2、学生说说怎样用温度计测量温度、怎样读数;复习温度计的刻度;让学生找出沸点、冰点、人体正常体温等温度数。

(拓展:测量气温的温度计与实验用的测水温的温度计一样吗?可播放动画:气温计与实验用的温度计有何不同。

)3、讨论教室内和教室外的温度一样吗?怎样确定室外的温度比室内高?测量室内外的温度要做哪些准备,注意什么?4、测量室内温度,记录、交流。

5、分组到室外不同地方测量温度,走廊上、阳光下、树底下、阴凉处,把测量的温度及时记录。

6汇报交流,室内外温度有什么不同吗?哪个温度可以反映今天我们这个地方的气温?每个小组测得的温度一样吗?为什么不同?(三)气温的测量1、讨论,刚才我们测量到的阳光下、阴凉处两个不同地点的温度有什么不同?想一下,我们应该选择什么地点来测量气温?(可播放视频:气温的定义,了解气象台和观测站观测气温的要求。