20文学类文本阅读·散文

人教版2024年高考一轮复习语文考点《【文学类文本阅读】 【散文】概括内容要点,理解词句含义》

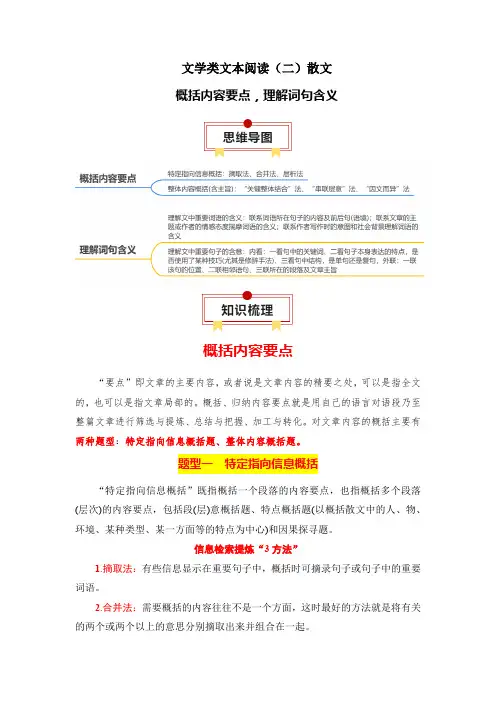

文学类文本阅读(二)散文概括内容要点,理解词句含义概括内容要点“要点”即文章的主要内容,或者说是文章内容的精要之处,可以是指全文的,也可以是指文章局部的。

概括、归纳内容要点就是用自己的语言对语段乃至整篇文章进行筛选与提炼、总结与把握、加工与转化。

对文章内容的概括主要有两种题型:特定指向信息概括题、整体内容概括题。

题型一特定指向信息概括“特定指向信息概括”既指概括一个段落的内容要点,也指概括多个段落(层次)的内容要点,包括段(层)意概括题、特点概括题(以概括散文中的人、物、环境、某种类型、某一方面等的特点为中心)和因果探寻题。

信息检索提炼“3方法”1.摘取法:有些信息显示在重要句子中,概括时可摘录句子或句子中的重要词语。

2.合并法:需要概括的内容往往不是一个方面,这时最好的方法就是将有关的两个或两个以上的意思分别摘取出来并组合在一起。

3.层析法:需要概括的内容,文中无明显的对应关键句时,则可将原文内容分层,层层分析后归纳概括。

特定指向信息概括“3步骤”第一步:审清题干,明确概括指向这一步的关键是明确概括对象是什么以及指向对象的哪一方面的信息(原因、结果、作用、意义、影响、方式、特点、情感等)。

第二步:理清思路,检索概括区间无论是概括哪类指向信息,都要确保不遗漏要点,都必须理清全文思路,这样才能明确所要概括的信息在哪里。

第三步:提炼加工,整合答案要点在确定信息存在的区间后,要逐段提炼加工,分类整合。

分类整合的标准有两个:一是看赋分。

一般而言,若赋分为6分,应有3个要点,基本上是1个要点2分。

二是合并同类,求同存异。

就是说提炼加工出来的信息要点难免有同类信息,这个时候要将同类信息合并为一个要点,避免答案要点交叉重复。

题型二整体内容概括(含主旨)“整体内容概括”是针对文章的整体表现而言的,包含情感态度概括和主旨概括。

这两者直接以文章层意、内容要点为基础,又涉及作者主观创作意图和文章客观表达效果,涉及文内使用的材料和文外相关材料,要求具有较高的分析概括能力和较准确的语言表达能力。

统编高考语文文学类文本阅读散文精选附答案50

统编高考语文文学类文本阅读散文精选附答案50一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文章,完成各题。

说“冬”富丽四季更迭,岁月流转,在经历了春的烂漫、夏的热烈、秋的浓情之后,我们又将迎来冬的凛冽。

“春花秋月杜鹃夏,冬雪皑皑寒意加。

”冬的意象之于我们,总是伴随着白雪、严寒。

然而,“冬”字最初的含义,却跟冬天并无关联。

“冬”在甲骨文中写成等形状,像是在丝线或绳索的两头各打一个结,表示两个端点。

因此,文字学家们普遍认为,“冬”是初表示终结、终了等意思。

例如马王堆汉墓帛书《老子》:“飘风不冬朝,暴雨不冬日。

”大意是说,暴风不会持续一早上,暴雨不会持续一整天。

在这里,“冬”表示的就是终了、贯穿始终的意思。

顺便插一句,在绳索上打结这种做法跟远古时代的结绳记事有关。

据《周易·系辞下》记载“上古结绳而治”,在文字产生以前,“结绳”是人们用以计数或者记录重大事件的一种原始方法。

不只在中国,世界各地的不同民族都曾使用过类似的方法。

而在汉字中,除了“冬”以外,十,廿,卅等字很可能也都保留了结绳记事的印记。

比如说“十”,有一种观点认为,它最初就是用在绳子上打一个结的方式表示数字“十”。

“冬”字本来的意思是终结、终了,而冬季是一年四季中的最后一个季节,也是一年的末尾,因此,当四季的概念产生以后,“冬”这个字形就被用来表示“冬季”了。

许慎《说文解字》中所言“冬,四时尽也”,显然针对的是“冬”作为季节名称的用法,而非它的最初含义,这一点值得注意。

“冬”被用作季节名称之后,人们在原字形上添加“糸”构成“终”字,以表示“终结”的意思。

正因为如此,在有的版本的《老子》中,“飘风不冬朝,暴雨不冬日”中的“冬”被直接写成了“终”。

当“冬季”成为“冬”的基本含义之后,其字形也沿着这一脉络继续发展。

“冬”的金文形体中增加了“日”,像是“日”被覆盖住了,意味着阳光不太温暖,借以强化“冬”的含义。

而“冬”的小篆字形,则去掉了“日”,在下面增加了。

2020-2021统编高考语文文学类文本阅读散文专题练习(含答案)

2020-2021统编高考语文文学类文本阅读散文专题练习(含答案)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文字,完成下列小题。

认领陈蔚文①不久前,姐夫的车钥匙不慎在小区遗失,寻找未果。

若去4S店重配钥匙要3000多元,无奈贴出公告,拾到者以500元酬谢。

拾到者收取酬金似乎无可厚非,然而我的第一个念头——如果是我家任何一位成员拾到,断不会收取这笔钱,这源于家风。

②父亲是军人,在我和姐姐的成长道路上,他的要求有时严苛得近于粗暴。

小至教导我们吃有吃相、站有站相,大至仁善礼俗、道德理想,还有“与人为善”“滴水之恩当涌泉相报”“少壮不努力,老大徒伤悲”等等,当年被父亲以这些“家规”训诫时不胜其烦,然而不知不觉中,它们已于日常生活中潜入我们的血脉,化育成人生的一部分。

③说来,这些不过是些农耕文化即有的“常识”伦理,与古老祠堂张挂的家训类同,只是父亲惯以口语表达,而先人们讲究遣词造句,使得家训更有恢宏的文化气度。

如我的老家浙江兰溪诸葛村,迄今留有诸葛亮先生的《诫子书》:“君子之行,静以修身,俭以养德……”我曾到过鄱阳湖畔的汪山土库,这是一座气派的清代建筑,曾经的主人是“程氏家族”,有“一门三督抚”的佳话。

据说程家三兄弟在早饭前必诵家规:“尊长敬贤,唯礼是尊;孝顺父兄,共敦友爱”“待人持物,仁义为本;自省其心,非礼莫为”……这些听上去非常古老的家规其实也很现代,因为直到今天,它仍然是许多家庭教育子女的理念,也是一个人立足于世且心怀坦荡的基石。

④“自省其心,非礼莫为”一句,用诗人的语言转译便是“一个人应该活得像自己并且干净”。

⑤我父亲奉行的人生信条也大抵如此。

他不仅如此训导我们,本人亦是忠实的践行者。

⑥还记得儿时,从部队回来探亲的父亲带我乘公交,有个乡下孩子晕车,吐了我一身,孩子父亲惶恐,父亲的第一反应是掏出大手绢给那孩子揩拭,并连声安慰那对父子,还请旁边的乘客给那孩子让座。

十几年前,他拾到一部九成新手机,那时手机还算贵重物品,他首先检查手机有没有电,还好,有电,于是开机等机主打来电话。

2024届高考专题复习:文学类文本阅读之散文

题型2 理解并解释文中重要的句子

方法突破

理解句子含意的“六条路径” 1、把握中心,整体领悟。有些文章,寓深刻的道理于平凡的小事之中,其中有 些句子就需要着眼于全文,从整体上领会和感悟其含意。 2、瞻前顾后,审读语境。必须把所问句子放在文章具体语境中来分析,通过对 其前后句子含意的分析,弄清所问句子的含意。-般来说,所问句子的含意常在其 前面的句子或后面的句子中就有表述,答题时,或者直接引用原句,或者理解后 进行转述。 3、抓关键词,揣摩句意。句子中的关键词往往是动词、形容词、数词、副词等, 它们常常是揭示事物性质或状态的重要信息。考生可通过抓关键词,运用替换词 语的方法来揣摩句子在文中的含意。

考点解读

考点1 理解能力

题型1 理解文中重要词语的含义

方法突破

解答词语含义的“三联一依” 1、三联。①联系词语所在句子的内容及前后句。理解词语含义必须联系语境, 做到“词不离句”,多用来理解具有临时性意义的词语、有特殊用法的词语等。 ②联系文章的主题和作者的情感态度。一般用来分析具有深层含义和特定意义的 词语。③联系作者写作的意图和社会背景。 2、一依。依托手法挖掘。为了突出表达效果,使语言生动形象,散文写作往往 使用一些修辞手法、描写手法。因此可以依托修辞手法、描写手法挖掘作者要表 达的意思和要达到的效果。 答题模式:词语本义+语境义+在修辞、情感、主旨等方面的作用。

文学类文本阅读之 散文

考情分析

年份 卷别

选材聚焦

体裁

《到橘子林去》(李广田):赞

2022 新高考Ⅱ

散文

颂劳动人民的伟大力量

《放猖》《莫须有先生教国语 散文

2021 新高考Ⅱ 》(废名):用儿童的纯真来看 +小

2020-2021高考语文文学类文本阅读散文训练经典题目(及答案)

2020-2021高考语文文学类文本阅读散文训练经典题目(及答案)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面文章,完成下面小题。

过尽行人君不来——梅岭古道随想王威廉①这世间已有太多的路,但只有极少数的道路,才能借助历史的机缘,在蒙蒙的时间尘埃里脱颖而出,被永恒铭记。

②我是站在梅岭古道的关隘处,想到这些的。

两侧逼仄的山崖,逼人警觉,仰视,仿佛山石随时塌陷。

向山脊南北眺望,是望不到边际的葱绿。

梅岭古道山体上那些被墨绿色苔藓遮盖的斧凿痕迹依然鲜明,没有炸药的年代,面对顽石,人们只能以硬碰硬,山间全是叮叮当当的巨大回音,虎口震裂,石屑飞溅,才有了一道道或深或浅的刻痕,那样的艰辛,无法想象。

我伸开双臂丈量,怀疑最宽处都不足五米,上上下下的石阶被上千年的踩踏,已经不成形状,我要不断低头看路,小心着脚下的石头。

而路边的荒草,在风中摇摆着,显得更加茂盛,不可一世。

③这条路纵使早已废弃,却绝不会被遗忘。

这条路就是那种从时间的尘埃里脱颖而出的道路。

离古道向南再继续走一阵,就到了珠玑巷,据说那是北人南迁而来的第一站,正是从那里开始,一批批中原人扎进了岭南的密林,一直走到东亚大陆的尽头……④这条路最让人怀念的,却不是它的地理意义,它和人类的其他事物一样,所能彪炳千秋的,依然是沉淀下来的文化风采。

在这条道路上,数不清的杰出人物留下了他们的诗篇,赞美这儿绚烂的梅花。

是的,若遇上对的时节,这里的梅花开得格外艳丽,尤其站在关隘高处向下望去,是一片灿烂热烈的花海。

这样绝美的风景,怎能不引发诗心的吟唱?不过,只要读过古人的诗篇就会明白,这条道路打动他们的更本质的原因,是他们在这里感悟到了人生的道路。

⑤“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。

问翁大庾岭上住,曾见南迁几个回?”苏轼走上梅岭写的《赠岭上老人》格外打动我。

秘密就在此:“曾见南迁几个回?”越过五岭,穿过梅关,在古代是一种流放,一种罪刑,此地虽有梅花千顷,此身却是戴罪之躯。

理想就如这梅花般娇艳,可是该如何去实现呢?也许这一去就是一生,就是无法抵抗的微躯消亡,就是无法忍受的信念熄灭。

高三散文阅读(精选20篇)

高三散文阅读(精选20篇)1.高三散文阅读篇一生命是一种延续的载体。

请不要误会,它不是佛经所讲的轮回重现。

我想,在文字没有出现之前,人们应该把所见所闻积于心,敏于思,幻于野。

也许思维的局限因没有语言的明确意识而狂燥不安,抑郁难忍。

习惯于声音的沟通行为,会在声调上辨别掌握。

我们不难知道语音的驱使力量,以及一种声音的感召力的重要意义。

从文字能正常疏导意识开始,音义的表象渐渐进入语言的空间。

不同角度的思维表达均可在文字里辨别。

人类文明便从这里起步,走进陌生展现自己的思想。

生命从记录行为开始,散文便悄然诞生,伴随延续着的载体度过一个个春夏秋冬。

从文字里我们已经知道散文存在的时空领域。

若空气和水一样重要滋养所有的生命蓬勃旺盛。

随字音语义的精选妙运,随生存领域的拓展开发,音声义变化位置充当需要的角色。

文字从表象到理性,从粗俗到优雅,一路运载人的思维展现自己的无限功能。

而人也把文字当成生命旺盛的朋友,交流运用,在不同领域升华自己的才能。

文字的功能是因需要而构建体系的。

灿烂的散文天空,因前人记录的遗留,让我们欣赏到各种不同的声音。

一字一义惜墨如金,让我们的思维浓缩到一种局限的空间体验意境,一字多音多义把我们的意识泛化,让我们很难把握意识的准确含义。

读经书讲文理,每个朝代都有自己的解释标准。

如一个故事流传千年,几乎人人耳熟能详,而领悟的意境不尽相同一样。

生命是在阅读和思考中度过的。

虽然散文是所有文学的一种形式,因形散景活,句意短精,交流方便而深受人们的钟爱。

它的特点是把意识集中使用,快速传递需要的信号,达到明确目的的可能。

且看经书宝典,从问答形式的隐意精选,到诗歌辞赋的寄兴鉴赏,都是高雅的思维运筹,是特殊场所的点缀装饰,很难体现在正常的交往中。

再想用意境构思的小说形式,虽说虚构的气氛不乏真实的影子,可幻思幻忧的逻辑形象毕竟与现实有相当的距离。

于是一种接近口语的白话散文应用而生,跟随所有人的意识,体现在表达的需要中,是那样的悠然安祥和超凡拓拔。

高考散文阅读练习20篇(附参考答案)

高考散文阅读练习20篇(附参考答案)一、阅读下面的文字,完成1-3题。

暮色中的炊烟迟子建炊烟是房屋升起的云朵,是劈柴化成的幽魂。

它们经过了火光的历练,又钻过了一段漆黑的烟道后,一旦从烟囱中脱颖而出,就带着股超凡脱俗的气质,宁静、纯洁、轻盈、飘渺。

无云的天气中,它们就是空中的云朵;而有云的日子,它们就是云的长裙下飘逸着的流苏。

如果你晚霞满天的时候来到山顶,俯瞰山下的小镇,可以看到一动一静两个情景,它们恰到好处地组合成了一幅画面:静的是一幢连着一幢的房屋,动的则是袅袅上升的炊烟。

房屋是冷色调的,炊烟则是暖色调的。

这一冷一暖,将小镇宁静平和的生活气氛完美地烘托出来了。

女人们喜欢在晚饭后串门,她们去谁家串门前,要习惯地看一眼这家烟囱冒出的炊烟,如果它格外地浓郁,说明人家的晚饭正忙在高潮,饭菜还没有上桌呢,就要晚一些过去;而如果那炊烟细若游丝、若有若无,说明饭已经吃完了,你这时过去,人家才有空儿聊天。

炊烟无形中充当了密探的角色。

炊烟总是上升的,它的气息天空是最为熟悉的了。

这气息,常让我忆起一个与炊烟有关的老女人的命运。

在北极村姥姥家居住的时候,我喜欢趴到东窗去望外面的风景。

窗外是一片很大的菜园,种了很多的青菜和苞米。

菜地的尽头,是一排歪歪斜斜的柞木栅栏,那里种着牵牛花。

牵牛花开的时候,那面陈旧暗淡的栅栏就仿佛披挂了彩带,看上去喜气洋洋的。

在木栅栏的另一侧,是另一户人家的菜地,她家种植了大片大片的向日葵。

从东窗,还能看见她家的木刻楞房屋。

这座房屋的主人是个俄罗斯老太太,我们都叫她“老毛子”。

她是斯大林时代避难过来的,早已加入了中国国籍。

北极村与她的祖国,只是一江之隔。

所以每天我从东窗看见的山峦,都是俄罗斯的。

她嫁了个中国农民,是个马夫,生了两个儿子。

她的丈夫死后,两个儿子相继结了婚,一个到外地去了,另一个仍留在北极村,不过不跟她住在一起。

那个在北极村的儿子为她添了个孙子,叫秋生。

秋生呆头呆脑的,他只知道像牛一样干活,见了人只是笑,不爱说话,就是偶尔跟人说话也是说不连贯。

专题04 文学类文本阅读(散文)(学生卷)-五年(2020-2024)高考语文真题分类汇编(通用)

专题04文学类文本阅读(散文)年份卷别试题简析题材考点2024新高考Ⅰ卷回忆散文鉴赏艺术特色、分析段落作用、理解句子含义、辨析作者观点态度全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、理解句子含义、探究作品意蕴全国甲卷书信散文鉴赏作品内容、理解句子含义、体会作者情感、个性化阅读与理解2023新高考Ⅱ卷乡土散文鉴赏艺术特色、鉴赏写作手法、探究作品意蕴全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、鉴赏文学形象、分析重要段落作用北京卷游记散文理解重要词语、鉴赏艺术特色、鉴赏散文语言、分析标题的含义和作用天津卷叙事散文归纳内容要点、分析重要语段的作用、探究作品意蕴、个性化阅读与理解2022新高考Ⅱ卷叙事散文鉴赏艺术特色、归纳内容要点、分析标题的含义和作用全国乙卷书信散文鉴赏艺术特色、把握作者情感北京卷生活散文理解重要词语的含义、分析重要语段的作用、分析表达效果天津卷写景散文识记现代汉语常用字字音、鉴赏艺术特色、评价作者情感2021新高考Ⅱ卷回忆散文鉴赏艺术特色、把握作品思想内容、分析重要语句的含义全国甲卷游记散文鉴赏艺术特色、分析情节段落的作用、探究作品意蕴北京卷回忆散文理解重要词语的含义、分析概括文本、分析标题的含义天津卷书信散文分析重要语段的作用、鉴赏表现手法、鉴赏文学形象、个性化阅读与理解2020新课标Ⅲ卷叙事散文鉴赏艺术特色、梳理概括情节、分析标题的作用新高考Ⅰ卷游记散文鉴赏艺术特色、分析重要语段的作用、鉴赏行文结构北京卷文化散文理解词语的含义、筛选概括信息、梳理文本结构天津卷文化散文鉴赏艺术特色、分析情节段落的作用、梳理文章结构、个性化阅读与理解命题趋势在鉴赏散文艺术特色的基础之上,强化对重点词句、段落的深入理解,对文本意蕴的整体把握,同时有意识地考查考生个性化阅读与理解的能力。

一、(2024·新高考Ⅰ卷·高考真题)阅读下面的文字,完成下面小题。

放牛记徐则臣我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。

文学类文本·散文阅读

文学类文本·散文阅读一、(2013广东,15分)阅读下面的文字,完成1~3小题。

过岭师陀我不曾骑过马,对于‚马性‛是不大了解的。

现在巧得很,一匹马立在暮色苍茫的道上,只等我骑上去。

它不停地摆耳蹬蹄,想是已经饿得发慌。

然而要骑上去,便觉得欠一点勇气,——就是说‚欠一点‛吧。

虽然不晓得‚马上威风‛,但关于马的传说是知道一点的。

我生长的地方有一句话,道是:‚一马三分龙。

‛马似乎又有几分神性了,但只说有‚三分‛,可见并不是龙。

我既不憎马也不敬马。

据说马的脾气很大,性子也很暴烈。

而望望前面的山,也颇有几分神秘意味。

要走上去的一面,正背着阳光,显得非常晦暗。

上到山顶约有五六里路的样子。

山路颇险,倘一个不留神,岂但‚翻身落马‛,且要‚落山‛,将有性命之虞。

所以作起‚一鞭残照里‛的诗句并不难,难的倒是骑上去,又如何来那么一鞭,何况从没有骑过马的呢?这时凭空想起不如骑马阅兵了,那定然有一名‚马童‛将马带牢,绝不听其发脾气:这气派倒是在画报上看见过。

来接的朋友同随从都已到齐,在马上扬鞭催促了。

不便再磨延,即耸身跨上鞍桥。

还好,它并不如我曾料想的那般凶刁,在人将骑与未骑稳之际猛地向前一撞。

我一面暗自感谢马,一面感谢马的主人。

‚这马几时也清高起来了?‛我说。

马摆了摆头,很斯文,又像对我抗议。

人马一直升上去,是一种既危险又快意的感受。

路折转而上,兼之刚下过雨,脚下那些被磨得秃光秃光的石块,异常滑溜。

马像溜冰似的一面打着滑跌,为防备一失足落向深谷,一面还得跳着‚狐步舞‛。

蹄声咵咵响着,其雄壮是只有‚马赛进行曲‛可以比拟的吧。

晚霞发出彩绢般的光,一缕一缕横斜在头顶。

人同马打着滑跌,跳着舞,踏着进行曲渐渐接近彩霞,似乎马一跃身,就可以钻进去。

回望上下,溪谷间腾起茫茫浓雾,此身飘飘然,就如在云端里,觉得当真要万念俱空似的。

骑马登山竟是这样充满诗意,真是想也不曾想到。

但是,这诗境中的人物也不能一直做下去。

当将要一脚踏进云端时,马却停下来了。

统编高考语文文学类文本阅读散文复习题(含答案)50(1)

统编高考语文文学类文本阅读散文复习题(含答案)50(1)一、文学类文本阅读—散文1.阅读下面的文字,完成小题。

解读凉州郭保林离开兰州,我乘上汽车,直奔武威——古称凉州的边塞名城。

汽车穿行在河西走廊,历史的密码从时间隧道里蹦跳出来,扑落在大脑的屏幕上……两千多年前,张骞途经古凉州,出使西域,开辟了举世闻名的“丝绸之路”,以河西走廊为核心的古凉州地带便成为中原通往西域及中亚、西亚的重要通道。

在这条历史通道上,作为丝路重镇的武威,见证了丝绸之路上无数的历史变迁和美好梦想的时空流转,而历史变迁中沉淀孕育的凉州文化,成为丝路文化融汇的结晶和典范。

秦汉之际,匈奴在中国北方崛起,从汉高祖刘邦到汉景帝,数十年间没有力量与匈奴抗衡,只好采取和亲政策,以缓和边境危急。

到了汉武帝时,这位有囊括四海之志的一代君王,决心要开疆拓土,疏通丝绸之路,连续派卫青、霍去病、李广出击河西走廊。

骠骑将军霍去病首战告捷,一举击垮了匈奴休屠王,占领河西走廊东端。

为了纪念这场战争的胜利,此战场被命名为武威。

汉武帝在河西走廊开设郡县,武威郡即凉州刺史的治所,这样,武威便有了凉州的别称。

到了唐朝初年,河西走廊先后被匈奴人的后裔突厥和吐蕃、吐谷浑割据。

唐王朝建立后一百多年中,与西北少数民族发生了多次战争,大都是以凉州为根据地进行的。

整整一个唐朝,在丝绸之路上进行了上百次的大战役,前后三百年,前仆后继,为开拓这条人类文化的运河、中西友谊之路,付出了极大的代价。

在唐朝国力极度强盛时,西域诸国与大唐的关系进入了政治、经济、文化艺术水乳交融的阶段,凉州作为河西走廊的桥头堡,自然也达到了繁华鼎盛时期。

那时,凉州的知名度极高,仅次于都城长安。

凉州词、凉州乐、凉州伎舞,风靡全国。

温子升描述当时凉州的繁华景象:“车马相交错,歌吹日纵横。

”由此可见盛唐时期这西北边塞重镇一幅歌吹喧天、文化葱茏的画面。

我知道,凡是文化名城,街巷里总是要飘曳着文化人的衣袂。

王之涣、王维、高适、岑参、李益……多少诗人钟情凉州,用生命和卓越才华写下了中国文化史上流韵千古的凉州词,让凉州这座边塞小城在唐诗中留下了不可磨灭的形象。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文学类文本阅读·散文时间:40分钟分值:28分一、(2018·广东省惠州市第二次调研考试)阅读下面的文字,完成1—3题。

(14分)被时间打败的故乡王波①从未想过自己会在故乡无路可走,但眼前的事实差点儿就是这样。

通往老房子的3条路,有两条已完全被草木封锁,仅剩的暂且可绕行的路,竟也荒草丛生。

②实际上,5年前情况就已经这样了。

只是今年,有个女人颤颤巍巍地拄着拐棍儿站在山坡上,当她远远地有气无力地喊我的小名时,我才认出她是当年村里公认最壮实的女人。

看到比我母亲略年长的她,刚刚年届六十已衰老至此,我忍不住一阵心酸,随即无可奈何地意识到,我的故乡彻底被时间打败了。

③时间先是打败了老房子。

④在倚山而居的自然村落里,我们家位于最靠近山脚的一条居住线上。

1984年夏秋之际,开始有人家搬进城,这条线上前前后后住过的12户人家,如今空无一人。

除了有两三处房子勉强可以住人,剩下的老房子,或摇摇欲坠,或已坍塌,或早已变为菜地、麦田和桔园。

在植物恣意生长的土地上,外人丝毫不会看出这里曾经有人居住的痕迹。

⑤时间随后打败了老房子的主人。

⑥在回乡上坟的车上,父亲一路讲的是村里村外同龄人的死讯,大都因癌症而不治。

我对这些人的记忆,停留在十年甚至二十年前。

而能被记住的,大多是方圆几十里呼风唤雨或性格突出的“人物”。

他们有些人进了城,有的人依旧留在农村,但他们结局大致相似——当年的狂放、不羁乃至霸气,先后都被时间抹去,归拢于山坡上一座座小小的坟头里。

⑦时间也打败了老房子主人们的恩怨。

⑧这些曾经在乡间田头为了一棵树、一厘地而寸步不让的男人女人们,先后成了“城里人”。

臵身于陌生而广阔的城市空间里,他们觉得天地顿然开阔。

再回望与自己几无利益瓜葛而草木依旧的乡村时,他们像城里人一样,看到的不再是残酷的丛林法则,而是温情的丛林记忆。

那些当年抄起铁锹在房前或垄间打得头破血流的人们,在城市街头偶遇或回乡祭祖重逢后,已然能微笑致意;他们的后代则继续在城市里推杯换盏称兄道弟,嘲笑父辈们的目光短浅和不识时务。

⑨留在村里的为数不多的人家,反倒一如既往,偶尔会因一些鸡毛蒜皮的小事起争执,不肯在村里村外丢面子,有时会找到城里的旧人来求证论理、主持公道。

“城里人”自然知道,农村没有一些城里人想象的那般诗意、淳朴和美好,甚至更多的是丛林法则式的愚昧、狭隘和残暴,但他们仍会以过来人身份,劝导执拗不化的乡亲,今天所有的斤斤计较,将来都会云散烟消,被时间一一打败。

⑩的确,在他们成群结队决定告别农村生活那一刻起,故乡就注定要被时间打败了。

⑪越来越多的人搬进城后,村里再也组织不起护渠、引水、修路、挖井的队伍。

半山腰处,夏有蛙鸣冬有薄冰的池塘最终干涸,山脚下的溪边再也不见用棒槌捶打衣物的女人,通往田地的道路逐年垮塌荒废,村头洼地的水井渐渐被淤泥石块填埋。

⑫时间打败了这些属于农村的公共设施,也就从根基上瓦解了乡亲们的生产生活方式,即便是村里最强势的男人和最壮实的女人,也只能自生自灭。

被扼住咽喉的故乡,只能苟延残喘。

⑬“村上死个人,眼瞅着就抬不上山了。

”在他们这茬人嘴里,这是形容故乡衰落的最有力道的话;而在心里,这句话也时时让步入晚年的他们不安和恐惧。

⑭时间就这样打败了他们这代人,也打败了故乡吐故纳新的能力。

我一度以为,逃离农村的人们会摆脱被打败的命运。

⑮只是现在我才发现,告别乡村进入城市的我们,其实和他们一样被时间打败得溃不成军。

不满三岁的女儿,不知祖坟为何物,站在坟前喜笑颜开,徒留我和父亲神情凝重;望着车窗外连绵不断的丘陵山峰,她随口而出的是“小乌龟爬山坡”;望着那个喊我乳名的老奶奶,她一脸茫然。

眼前的老人孩子,对她来说,全是陌生人,倒是邻居养的一只踱步的公鸡和几只母鸡以及拴在树下的山羊令她兴奋,那是她在电视和手机视频里认识已久的“朋友”。

⑯她不知道,在故乡被时间打败之后,我和她都将成为回不去故乡的人。

(选自2015年2月25日《中国青年报》,略有删节) 1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)()A.作者对于故乡被时间打败始终感到无可奈何。

B.本文环境、人物描写和情节的推进,都能很好地为表现主题服务。

C.作者将客观叙述描写和主观感受抒写相结合,笔调凝重深沉。

D.作者内心苦苦挣扎,对故乡被时间打败心有不甘。

解析不是小说。

没有情节。

答案 B2.第⑮段画线句子在文中有什么表达作用?请作简答。

(6分) 答:____________________________________________________ ___________________________________________________________ _____________答案反衬(“对比突出”)(1分)了女儿对于故乡的人、事、物的陌生淡漠(3分),更加突出表现了作者面对面目全非的故乡所感受到的无奈和失落(3分)。

(本题最多得6分)3.清代文华殿大学士(相当于宰相)张英得知在安徽桐城老家的家人与邻居争墙基地界的事后,写了一封信给家人,该信是一首诗:“千里修书只为墙,让他三尺又何妨。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

”家人便拆墙,后退三尺让路。

请联系这个故事与本文内容,简要说说本文第⑨段画线句子的内涵与张英诗句的内涵有何异同。

(5分)答:____________________________________________________ ___________________________________________________________ _____________答案参考要点:相同处都是说风物长宜放眼量(不值得为眼前利益斤斤计较)。

(3分)不同处:张英诗句主张强势一方应该主动作为,谦让友善。

(态度主动退让,与邻为善);(2分)第⑨段画线句子意思是争执双方的任何得失都经不起时间消磨,无须斤斤计较。

(态度消极无奈,在时间面前人很可怜,任何争斗都无价值)。

(2分)(不求全面,意思对即可。

本题最多得5分)二、(2018·河南省南阳市第四次考试)阅读下面的文字,完成4—6题。

(14分)春风林斤澜北京人说:“春脖子短。

”南方来的人觉得这个“脖子”有名无实,冬天刚过去,夏天就来到眼前了。

最激烈的意见是:“哪里会有什么春天,只见起风、起风,成天刮土、刮土,眼睛也睁不开,桌子一天擦一百遍……”其实,意见里说的景象,不冬不夏,还得承认是春天。

不过不像南方的春天,那也的确。

褒贬起来着重于春风,也有道理。

起初,我也怀念江南的春天,“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”。

这样的名句是老窖名酒,是色香味俱全的。

这四句里没有提到风,风原是看不见的,又无所不在的。

江南的春风抚摸大地,像柳丝的飘拂;体贴万物,像细雨的滋润。

这才草长,花开,莺飞……北京的春风真就是刮土吗?后来我有了别样的体会,那是下乡的好处。

我在京西的大山里、京东的山边上,曾数度“春脖子”。

背阴的岩下,积雪不管立春、春分,只管冷森森的,没有开化的意思。

是潭、是溪、是井台还是泉边,凡带水的地方,都坚持着冰块、冰砚、冰溜、冰碴……一夜之间,春风来了。

忽然,从塞外的苍苍草原、莽莽沙漠,滚滚而来。

从关外扑过山头,漫过山梁,插山沟,灌山口,呜呜吹号,哄哄呼啸,飞沙走石,扑在窗户上,撒拉撒拉,扑在人脸上,如无数的针扎。

轰的一声,是哪里的河冰开裂吧。

嘎的一声,是碗口大的病枝刮折了。

有天夜间,我住的石头房子的木头架子,格拉拉、格拉拉响起来,晃起来。

仿佛冬眠惊醒,伸懒腰,动弹胳臂腿,浑身关节挨个儿格拉拉、格拉拉地松动。

麦苗在霜冻里返青了,山桃在积雪里鼓苞了。

清早,着大靸鞋,穿老羊皮背心,使荆条背篓,背带冰碴的羊粪,绕山嘴,上山梁,爬高高的梯田,春风呼哧呼哧地帮助呼哧呼哧的人们,把粪肥抛撒匀净。

好不痛快人也。

北国的山民,喜欢力大无穷的好汉。

到喜欢得不行时,连捎带来的粗暴也只觉着解气。

要不,请想想,柳丝飘拂般的抚摸,细雨滋润般的体贴,又怎么过草原、走沙漠、扑山梁?又怎么踢打得开千里冰封和遍地赖着不走的霜雪?如果我回到江南,老是乍暖还寒,最难将息,老是牛角淡淡的阳光,牛尾蒙蒙的阴雨,整天好比穿着湿布衫,墙角落里发霉,长蘑菇,有死耗子味儿。

能不怀念北国的春风!(选自《北京晚报》) 4.下列对文本有关内容和艺术特色的分析和鉴赏,正确的一项是(3分)()A.作者历经飞沙走石的北国春风,“有了别样的体会”,感到北国春风不如南国春风。

B.作者“好不痛快人也”的感慨,源于对北国春风和人们在春风中劳作场景的感受。

C.对比是本文的主要写法,如南国春风与北国春风的对比,麦苗返青与山桃鼓苞的对比。

D.作者对北国春风欲抑先扬,把自己对北国春风的体会抒写得淋漓尽致。

解析A项,“感到北国春风不如南国春风”错,作者实际是借南国春风的轻柔来衬托北国春风的阳刚之美的。

C项,“麦苗返青与山桃鼓苞”不属于对比。

D项,“作者对北国春风欲抑先扬”错,应该是“欲扬先抑”。

答案 B5.为什么作者起初在北方怀念江南的春风,后来却说“能不怀念北国的春风”?请简析。

(5分)答:____________________________________________________ ___________________________________________________________ _____________答案①北国的春天时间短,风沙大,使作者怀念轻柔的江南春风。

②后来作者看到北国的春风吹开冰冻,催生万物,产生了痛快淋漓的深切感受,因此怀念北国的春风。

(意思对即可)6.文章倒数第二段,作者对江南春天中“看不见”的春风另有一番描述。

请你结合文章内容,谈谈这样写好在哪里。

(6分) 答:____________________________________________________ ___________________________________________________________ _____________答案①用另一种角度写南国看不见的春风,与开篇对南国春风的描述形成对比,表明感情的变化。

②用轻柔的南国春风,与强劲的北国春风对比,凸显北国春风的作用。

③从怀念南国的春风转为怀念北国的春风,突出文章主旨。

(意思对即可)B组·能力提升时间:40分钟。

分值:28分。

学生用书P409一、(2018·河南省许昌平顶山联考)阅读下面的文字,完成1—3题。

(14分)雪兔有一个冬天的雪夜,我们围着火炉安静地干活,偶尔说些远远的事情。

这时门开了,有人挟裹着浓重的寒气和一大股雾流进来了。

我们问他干什么来,这个看起来挺老实的人说了半天也没说清楚,一个人在那儿苦恼地想了半天,最后终于组织出了比较明确的表述:“你们,要不要黄羊?活的黄羊。