第五讲 日治时期的台湾

殖民化与近代化日治下的台湾

16

社會運動

政治運動 蔣渭水 林獻堂 六三法撤廢運動 台灣議會設置請願運動 政治結社組織運動 地方自治運動

17

文化啟蒙運動

台灣文化協會 台灣民報 讀報社 講習會 夏季學校 講演會 青年運動

18

農民運動

蔗農爭議及農運萌芽 二林蔗農組合 農運團體的興起 台灣農民組合

日本統治基盤已經穩定,抵抗不易; 兒玉源太郎總督時代的民政長官後藤新平積極

招降,有相當的成果。

6

第二階段的武裝抗日 (1907-1915; 1930)

苗栗事件 北埔事件(1915)

經過及意義

西來庵事件 ( 1915 )

經過及意義

霧社事件 (1930)

經過及意義

樺山資紀

3

日治初期的武裝抗日活動

抗日活動興起的原因

軍紀廢弛、不當殺戮 剝奪了臺灣住民的既得利益與工作機會 民族主義:「反日復清」與「防衛鄉土」

武力鎮壓的措施

三段警備制

土匪招降策

4

第一階段的抗日 (1895-1902)

北部地區的抗日

林李成、林大北 陳秋菊、簡大獅

10

殖民經濟與台灣的現代化

土地調查與改革 林野調查 改革幣制及度量衡 交通建設 人口調查 農業發展

公共埤圳規則

11

農業商品化的發展

工業日本、農業台灣 稻米的增產與商品化 甘蔗生產的資本主義化 香蕉及鳳梨的開發 糖業的發展 米糖相剋

12

工業化的進展

第一階段(1931-1936) 第二階段(1937-1941) 第三階段(1942-1945) 工業化的結果

了解日本对台湾统治政策的演变.ppt

青年團與壯丁團

為鎮壓抗日分子以及 救災,保甲中的青、 壯年男子組成青年團 與壯丁團

5.監督修橋鋪路

6.監督公共衛武裝抗日行動仍此起彼落

前期武裝抗日 1.時間:西元1895年~1902年

2.特色:游擊戰術 以武力鎮壓 3.總督府策略:鎮 撫兼施 訂定招降辦法,誘降抗日分子

日本殖民統治政策的演變

時間 實施背景

內容

A.非同化 政策時期

1895 臺灣為日 至 本的第一

1919 個殖民地

1.以武力鎮壓武裝抗日 2.採取漸進統治策略 3.尊重臺灣人民的風俗

習慣與社會組織

B.同 化 政策時期

1919 第一次世

至

界大戰後 興起民族

1937 自決思潮

第一次世界大戰

1.時間:西元1914~1918年 2.主要戰場:歐洲 Ps.戰後的和會中,美國總統威爾遜提出民族自決

的原則。

民族自決

1.出現時間:十九世紀 2.主張:各民族有權自行決定如何組織政府,追求

自己的經濟、社會及文化發展,不為外人 或其他民族干涉。 3.反映:人們不願受外族統治、殖民或併吞的基本 信念。

日本殖民統治政策的演變

A.非同化 政策時期

時間 實施背景 1895 臺灣為日

至 本的第一 1919 個殖民地

4.結果:各地抗日勢力悉數瓦解

後期武裝抗日

1.時間:西元1907~1915年 2.背景:受中國革命運動的影響

具有民族革命性質 3.事件:西元1915年余清芳等人領導

的噍吧哖事件(又稱西來庵 事件或玉井事件)

原住民抗日

1.起因 日本官吏及警察的殘暴和壓迫

2.代表事件:霧社事件 (1)時間:西元1930年 (2)領導人:泰雅族頭目莫那魯道 (3)經過:原住民趁日人全體到齊 參加運動會時,襲擊殺害日人

《台湾历史与文化》第六章,日据时期的台湾

二、民族抵抗的社会运动

台湾 同化 会

议会设 置请愿 活动

台湾 文化 协会l0月27日,台中埔里雾社地区泰雅族的迈 勃、钵仔仑等社人民在首领摩那·罗达奥的率领 下,袭击警察驻在所,杀死日人134名,夺取枪支 180支。日本殖民者立即调集大批军队和警察前来 镇压,出乎他们意料的是“山地人不但善用天险 的地理防御作战,且战术高超又很勇敢,尤其那 种不屈不挠与日军抗战到底的精神,更使日军感 到无比的惊骇。在日军优势兵力的进攻下,他们 且战且退,顽强抵抗。日军竟然丧心病狂地使用 毒气弹进行轰炸。12月8月,起义扫于失败。事后 统计表明,参加雾社起义的泰雅族同胞l236人中, 战死或自杀者达644人,被捕564人,而这564人中, 又因日本殖民者恶毒桃唆与雾社居民有仇隙的陶 渣部落发动突然劫杀,仅剩298人,雾社地区泰驻 族人几乎濒于灭绝。

皇民化运动核心内容是破坏中华文化,灌输大和文化及 “忠君(天皇)爱国(日本)”思想。首先,强制普及日语, 不准使用汉语和地方方言,否则处以罚款。据台湾总督府 统计,1937年日语普及率为37.8%,1940年为51%, 1944年则为71%。其次,生活方式强制日本化。在全岛大 力推行神社崇拜,民间供奉的神明集中焚毁,不许奉祀。 台湾人世代相传的祖先崇拜被伊势大神宫的大麻奉祀取代, 传统的中元、春节亦遭禁止,家庭中更要设置日式风吕 (澡盆)、榻榻米等。同时,迫使台湾人改用日式姓名,试 图使人们“在不知不觉中感受皇民意识”,从而达成日本 化。再次,强化皇民思想教育。在学校,强迫接受日本国 民训练,丑化中国,抹灭学生的故国观念,提倡敬仰天皇, 了解“皇国对东亚及世界之使命”,以期树立“忠君爱国” 观;培养凶猛、好胜、服从、勇敢的日本式国民性格。

第六章 日据时期的台湾

一、殖民统治机构与法律体系

单元四日本统治下的台湾

單元四第1課 悲壯抗日史

日本統治臺灣後,民眾為了反抗日本 的鎮壓與官吏橫暴,各地不斷有武裝抗日 活動發生。其中以羅福星領導的苗栗事件、 余清芳等人的吧哖(今臺南縣玉井鄉)事 件、泰雅族頭目莫那 ‧ 魯道的霧社(今南 投縣仁愛鄉)事件等,最為慘烈。

單元四第1課 悲壯抗日史

2.日治時期臺灣知識分子有哪些文化與政治活動呢?

▲

日本的教育制度雖然不公 平,但卻改變以往女子不 能讀書的風氣。

單元四第2課 殖民的社會

3.日本政府如何對臺灣進行皇民化運動?

日本統治後期,為了讓臺灣人民澈底日本化, 於是總督府積極推動「皇民化運動」,鼓勵民眾學 習日語和說日語、穿和服、改用日本姓氏、供奉日 本神祇等。 在推動許多控制民眾的措施與皇民化運動後, 雖然無法讓臺灣澈底日本化,但也深深影響民眾的 生活與現在的社會。例如:有些老年人還會說日本 話、部分名詞仍用日語發音等。

蓬萊米就是為了迎合 日本人的口味而研究 出來的新品種。

西元1919年,日本 設立嘉義農林學校 (今嘉義大學),以 培育農業與林業所 需要的人才。

▲

▲

單元四第3課 經濟與產業發產

日本統治臺灣時期,雖然讓臺灣產業蓬勃發展, 但他們為了將這些成果充實日本本國的經濟,於是實 施一些不平等的措施,壓榨臺灣民眾的努力。例如: 總督府規定臺灣本地人不可以單獨成立公司,必須依 附在日本人之下;強制低價收購蔗田,大部分的農民 只能租地耕種;獨占蔗糖的交易權,農民的權益完全 掌握在日本人手中。這造成大部分民眾無法享受經濟 繁榮的成果,生活仍很艱困。

▲

新式製糖工廠的成立, 可以生產更多的蔗糖。

西元1921年,林獻堂、蔣渭水等人成立臺 灣文化協會,發行臺灣民報,舉辦文化演講, 藉此批評日本的不當統治,並開啟民眾的新思 維,傳播現代化知識,提高臺灣的文化內涵。 這些有志之士除了教育臺灣民眾外,也發 動請願運動,要求能成立民選的議會,決定自 己的法律與財政收支。在多次的努力下,日本 終於讓步,將部分官員改為民選,這也開啟了 臺灣的民主思潮。

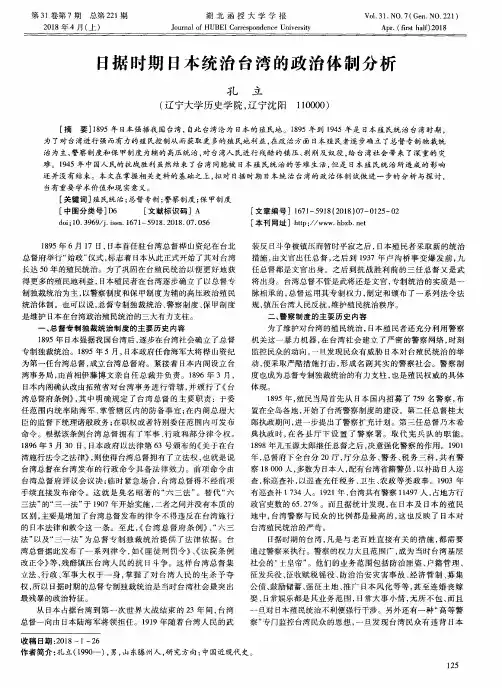

日据时期日本统治台湾的政治体制分析

1895年 日本 强据 我 国 台湾 后 ,逐 步在 台湾 社 会 确 立 了 总 督 机关这一暴 力机器 ,在 台湾社会 建立 了严密 的警察 网络 ,时刻

专 制独 裁统 治。1895年 5月 ,日本政 府任命海军大将桦 山资纪 监控民众的动向 ,一旦发现 民众有威胁 日本 对台殖 民统治 的举

台湾总 督府评议 会议决 ;临 时紧急场合 ,台湾 总督得不 经前项 查 ,称巡查补 ,以巡查充任 税务 、卫生 、农 政等类 政事 。1903年 手续直接发布命令。这就 是臭 名 昭著 的 “六 三法 ”。替 代 “六 有 巡 查 补 1 734人 。1921年 ,台湾 共 有 警 察 11497人 ,占地 方 行

治为主 ,警察制度和保 甲制度为辅的高压统治 ,对 台湾人 民进行 残酷的镇 压、剥削及奴役 ,给 台湾社会 带来 了深 重的 灾

难 。 1945年 中国人 民 的抗 战胜 利 虽然 结 束 了 台湾 同胞 被 日本 殖 民统 治 的 苦 难 生 活 ,但 是 日本 殖 民统 治 所 造 成 的 影 响

还并没有结束。本文在 掌握相 关史料的基础之上 ,拟 对 日据 时期 日本统 治台湾的政治体制试做进 一步 的分 析与探讨 .

当有 重要 学 术价 值 和 现 实 意义 。

[关键词]殖 民统 治;总督 专制 ;警察制度 ;保 甲制度

[中 图 分 类 号 ]D6

[文献标识码 ]A

[文章编号 ]167l一5918(2018)07—0125—02

三法”的“三一法 ”于 1907年开始实施 ,二者之间并没有本 质 的 政官吏数的 65.27%。而且据统 计发现 ,在 日本及 日本 的殖 民

区别 ,主要是增加 了台湾总督发布 的律令 不得违反在 台湾施行 地 中 ,台湾 警 察 与 民众 的 比例 都 是 最 高 的 ,这 也 反 映 了 日本 对

日治时代的台湾.

第一次世界大戰結束後,世界各地盛行民 族自決的風潮,例如三一運動。台灣的新

1915年以後興,台知灣幾識乎不分再有子大在規模民的武族力抗情爭感行動的。隨支之而持來的下,,是自以發的非社會武運動。 裝的抗日手段,爭取台灣的民主與自治。 台灣人組織近代政治社團、文化社團和社會社團,採用具有清楚政治意識的宗旨,以此結

後期抗日活動

• 漢人武裝抗日的第三期,自1907年的北埔事件起,到1915年的 西來庵事件為止,總共有13起零星武裝抗日事件。但是,除了最 後一次的西來庵事件外,規模都很小,還有的事先就被發覺捕獲, 因此和過去大規模的反抗不同。這些事件中,有11件發生在 1911年的辛亥革命之後,並且有4件是受到辛亥革命的刺激而發 動的。13起事件中,宣稱要將台灣歸收入中國版圖的有4件,稱 王稱帝、要自立台灣王朝的有6件,兩者皆可的1件,不明其目標 的則有2件。由此數字可以發現,欲自立台灣政權的比例,超過 要將台灣歸還中國的部分,且與前二期中同樣以台灣建國為目標 的事件相比,也不再強調對於清朝的忠誠。這個轉變可能和 1911年清朝被推翻,台灣人民原本習慣效忠、認同的對象突然 消失所致。

台灣總督

在前期武官總督方面,共有樺山資紀、桂 太郎、乃木希典、兒玉源太郎、佐久間左 馬太、安東貞美與明石元二郎。在1919年 之前的這幾位總督中,在日本近現代史中, 以乃木與兒玉最負盛名,他們倆都是被視 為日俄戰爭日方戰勝的關鍵。另外,安東 貞美與明石元二郎在施政上,則較符合台 灣人的利益。這裡面,卒於任內明石元二 郎還在生前留囑,將墓地設置於台灣。

合意識相近、志同道合的人,共,中國與日本因為朝鮮主 權問題而爆發甲午戰爭。次年3月20日,戰況呈現 敗象的中國,派出李鴻章為和談代表,並以全權 大臣身分赴日本廣島與日本全權大臣(伊藤博文) 議和,並約在日本下關著名旅館春帆樓。到達之 後,李鴻章要求先停戰,但談判沒有結果。最後 清政府被迫於1895年4月17日與日本簽訂「馬關 條約」,清廷一方面承認朝鮮獨立;另一方面也 將遼東半島、台灣全島及澎湖列島割讓予日本。

台湾近代史报告

台湾近代史研究简述一、日本统治时期的台湾十九世纪末一直到二战结束,台湾一直处在日本的统治之下,这五十年是台湾人民身处日本残暴统治的历史时期,同时也是台湾人民反抗日本统治的时期。

台湾地区的抗日游击战争是对中国大陆抗日战争的配合与呼应。

而这一历史时期台湾的政治活动与内地几乎是同步的。

在经济实力不断增长的过程中,台湾的资产阶级在政治舞台上崭露头角,并且开始主导进行政治改良运动。

其中著名的“台湾同化会”,这个组织融合了当时资产阶级通过思想的改良,改变时事的思维,但是日本人在参与同化活动却改变了整个活动的性质,同化会成为日本人以思想同化来达到对台湾人民的思想控制的方式。

而在先进的思想外衣包裹下的同化运动受到了知识阶层的广泛认可,并且给日本高压政治统治下的台湾人民也带来了较大的冲击。

同化运动的组织者希望以此来削弱台湾总督势力,改善台湾同胞的境遇,并且可以在同化运动活动中要求日本改良统治,但是运动本身因为引发台湾本土统治阶层与日本人之间的矛盾,并最终失败。

在中国大陆正在如火如荼的进行五四运动时期,受此影响台湾的文化界也掀起了一场文化运动,这场文化运动是台湾文化界民族意识觉醒的一场运动,以青年为主导的文化运动通过报刊、书籍、演讲等各种形式配合抗日运动,在运动过程中涌现出了大量的青年民族进步人士,而通过此次文化运动,社会各阶层的民族意识普遍得到觉醒。

二、国民党统治时期的台湾二战结束同时也宣告了日本在台湾统治的灭亡,但是光复之后的台湾进入了国民党独裁统治时期,国民党在政治上对台湾实行特殊化和政治独裁的统治方式,而在经济上面实行与内地完全隔离的统治政策。

与美帝国主义勾结的台湾国民党政府,对台湾人民大肆搜刮和掠夺导致了通货膨胀,以及人民的流离失所。

美国的介入加剧了台湾人民的恶劣处境。

从1950年开始国民党开始了重新整顿台湾政治经济秩序的时代。

为了摆脱国民党内部原来的派系斗争,在台湾以青年知识分子和广大劳动群众为基础建立起了了新的党内组织,对原来的元老势力通过党内政治和军事的制衡削弱他们的势力。

日治时期台湾五大家族与近代新台湾五大家族

日治時期台灣五大家族與近代新台灣五大家族李敏華一、日治時期台灣五大家族:台灣五大家族在傳統上,是指台灣自日治時期一直到戰後時期,地方上最具政經影響力的五大家族,由北至南分別為基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家和高雄陳家。

台灣在二次大戰後經濟發展成就,蜚譽國內外,因而許多人以「奇蹟」來形容。

以產業發展的角度來看,最早應可溯自晚清,台灣的製茶、樟腦、蔗糖等,即已具有發展的雛形,板橋林家、霧峰林家即順應此潮流,因而造就了富豪世家的地位,高雄陳家也搭上了這班車,隨後在日治時代更加以發揚光大。

其中以板橋林家發跡最早,自18世紀末的清乾隆晚期即迅速興旺;高雄陳家與霧峰林家次之,約發跡於清治時期的19世紀中後期;至於基隆顏家與鹿港辜家發跡最晚,是進入日治時期後倚仗日本勢力而發展出來的家族,顏家隨著礦業的興起,辜家則以政商角色脫穎而出。

(一)基隆顏家(基隆顏雲年家)基隆顏家是台灣五大知名家族之一,因其發跡於北台灣的基隆地區,故被稱為「基隆顏家」。

基隆顏家在台灣日治時期以開採金礦、煤礦起家,被稱為「炭王金霸」,成為台灣的富商巨賈。

基隆顏家的祖先,根據日本方面的資料《台灣之官民》(橋本白水著,南國出版協會,大正八年出版)記載,是唐朝的書法大家顏真卿。

清乾隆四十年間從福建安溪縣金田鄉遷台的顏浩妥,在大肚溪開採石材,大饑荒時返回福建。

嘉慶年間,顏浩妥又帶兒子顏玉蘭、顏玉賜再度赴台,在台中港從事漁業。

顏玉蘭的兒子顏鬥猛於1847年在八堵購地開墾,成為顏家的發祥地。

居住在當地的顏家目睹當時基隆港的興盛,預測隨著海運以及各種產業的發展,作為燃料和原動力的石炭(煤)的需求市場勢必擴大,而煤礦採掘事業之趨於重要指日可待,所以積極開發各地的煤礦。

顏鬥猛有三個兒子:顏正選、顏尋芳、顏正春,顏尋芳率領族人開採四腳亭煤礦。

1895年日本統治台灣後,顏家煤礦被日本當局徵收,臺灣煤礦業被日商藤田組掌握。

日本領台之初,臺灣總督府於明治29年(1896)9月,頒佈實施「臺灣礦業規則」,准許一般人民申請開採。

统治政策与体制

總督兒玉源太郎、 民政長官後藤新平

兒玉源太郎與後藤新平銳意經營台灣,使台灣由日本政府之「負債」變成「資產」 資料來源:天下雜誌,1991,發現台灣,頁210,台北天下

日治台時期的警察:家中大小事都問他 資料來源:少年台灣11,2003.4

日治台時期的警察:不受歡迎的聽眾 資料來源:少年台灣11,2003.4

皇民化政策

1930年代起,隨著日本帝國主義侵略擴張的

野心日益熾盛,成為其南進基地的台灣,無 可避免受到影響 總督府一面壓制帶有民族主義或共產主義色 彩的政治、社會運動,強化台灣的統治;一 面積極推動普及日語、部落振興、民風作興 等社會教化運動,謀求加速台人之同化,使 台人轉變成為「利害與共」的日本國民

台籍日本兵

資料來源:鄭志敏 ,2001,Hello台 灣史,頁185,台 北全威

皇民化政策下的具體實施內容

廢除報紙漢文版,推動常用日語運動,獎勵「常用國語 者」、「國語家庭」、「國語模範部落」等 鼓勵台人養成日式生活習慣,改從日姓及供奉日本神祇, 參拜神社等 1941年,策動全台成立「皇民奉公會」,標榜「台灣一 家」 1942年,實施「陸軍特別志願兵」制度,招募台人壯丁 4,200餘人從軍,另徵集原住民1,800餘人組「高砂義永 軍」 1945年初,正式在台實施徵兵,其結果,台籍日本兵總 數多達20餘萬人,以確保日本發動侵略戰爭所需的補給 資源

地方行政制度的沿革

日治之初,總督府酌參清代舊制,設三縣一廳十二 支廳 1897年改為六縣三廳,縣廳下設86個辦務署,其下 設街、庄、社等,作為基層行政機關。街、庄、社 長由台人擔任 1920年發布改革地方制度,制定州、市、街庄制度, 使其不僅是地方行政區劃,亦是地方公共團體 至1945年全台計有5州3廳51郡11市2支廳67街197 庄

台湾历史相关试题及答案

台湾历史相关试题及答案一、选择题1. 台湾最早的原住民族是?A. 汉族B. 荷兰人C. 原住民D. 西班牙人答案:C2. 清朝时期,台湾正式成为中国领土是在哪个皇帝的统治下?A. 康熙帝B. 雍正帝C. 乾隆帝D. 嘉庆帝答案:A3. 台湾历史上的“雾社事件”发生在哪个时期?A. 清朝B. 日本殖民统治时期C. 明朝D. 荷兰殖民统治时期答案:B二、填空题4. 台湾岛位于中国东南沿海,东临______,南界______,西隔______与福建省相望。

答案:太平洋;巴士海峡;台湾海峡5. 台湾历史上的“日治时期”指的是从______年到______年。

答案:1895;1945三、简答题6. 请简述台湾在历史上的“开台”过程。

答案:台湾的“开台”过程指的是台湾岛的开发和治理。

最早由荷兰人于1624年占领台湾南部,建立殖民地。

1661年,郑成功率领明朝遗民收复台湾,建立东宁王国。

1683年,清朝康熙帝统一台湾,设立台湾府,自此台湾正式成为中国领土的一部分。

7. 请简述台湾在20世纪中期的历史变迁。

答案:20世纪中期,台湾经历了重大的历史变迁。

1945年,第二次世界大战结束后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》,台湾回归中国。

1949年,中华人民共和国成立后,国民党政府撤退至台湾,两岸形成对峙局面。

此后,台湾在经济、政治、文化等方面经历了快速发展和变革。

四、论述题8. 论述台湾在历史上与大陆的联系及其对两岸关系的影响。

答案:台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。

历史上,台湾与大陆有着密切的联系,两地人民同根同源,文化、经济交流频繁。

如明朝时期郑成功收复台湾,清朝时期设立台湾府,都是台湾与大陆紧密联系的体现。

这些历史事实对两岸关系产生了深远的影响,为两岸人民的相互理解、交流与合作奠定了坚实的基础,也对维护国家统一和领土完整起到了重要作用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1895年始在台湾设警察。到1898年时人数增至 3375人,始终以日人为主体,1907年始录用台 湾人,但人数较少。

职能:“一切政务皆由警察官施行,协助处理 地方厅政务支厅长以下的官吏多为警察官;特 别事物为保甲,鸦片户口、刑决、收官、卫生、 税揖等的处理。

在台湾,民警比例为547:1;日本为1228:1; 朝鲜为919:1(1922年的统计数据),1902年, 警察费为当时民政费的44.8%。

(3)人力管制

主要为解决台湾在战时对技术人员和熟练 工人的奇缺状况,并适用战争需要。但在 实行中却并不重技术教育而重精神教育, 以培养台湾人的“日本人格”。

(4)战时经济统制的阶段及成效

①1931——1935年,1934年日月潭水电厂竣工, 促进了耗电巨大的炼铝,炼钢,化工工业的发展, 改变了以前单一制糖业的格局。农业方面发展多 种作物种植,如棉花,麻类,咖啡,可可等,单 一农业产品格局打破。

– 保甲制度

1898年8月,总督府颁发保甲条例,1903年5月, 制定保甲条例实施细则,全岛居民以十户为一 甲,十甲为一保,保甲内居民负有连带责任。 保甲须成立壮丁团,负责防范“匪徒”及各种 家害。接受警察官的指挥。这条例成为日本殖 民者控制人民的基本条规。

此后,保甲组织从警察辅助机关转为一般行政 辅助机关。

1907年实施三一法,与六三法无本质区别,只不 过增加了一条:台湾总督发布的律令不得违反在 台湾施行的日本法律和赦令。从此,台湾总督集 立法、行政、军事大权于一身,实施专制独裁统 治。

1921年颁布法律第三号,(简称法三号),目的 在于消除台湾特性,同化台湾,使之成为日本帝 国真正的领土和臣民。对总督权力予以一定限制, 即只有在台湾地方需要而日本国内法律尚无明确 规定时,总督才拥有律令权,同时扩大总督府评 议会规模。但其专制权力未变。

第五讲 日治时期的台湾

日本侵占台湾 殖民统治的建立 殖民地经济的初步确立 社会结构与教育 二战时期殖民统治的强化 台湾民众的反日活动

一.日本侵占台湾

1.《马关条约》 2.台湾民主国的建立与抗日保台

台湾民主国的建立 1895年5月2日,光绪皇帝批准《马关条 约》,5月7日,日本放弃割占辽东半岛, 清朝寄望于列强阻止日本割台的幻想破灭。 5月8日,清全权大臣伍廷芳与日本代表伊 东已代在烟台如期换约。在此情形下,台 湾民众决定自主保台。

2.殖民地教育

(1)社会教育概况

社会教育在普及日语和强化日本大和精神方面起 着重要作用。据1919年的调查,与普及日语相关 的社会教育团体有887个,会员44302人。主要进 行修身,日语等教育活动。例如,桃园兴风会的 纲领:“1·振兴母国(日本)国风;2·训致内 (日)台人间及街庄内共同和亲之美风;3·奖励 国(日)语,励行习得母(日)国礼仪作法及其 他国风。”

4、发展官营的交通设施事业

主要指铁路、港口等事业,基隆、高雄等 港口从1899年开始兴建,1908年建成南北 铁路共405公里,均属总督府所有。 当局还发展以制糖业为主的民营业

〈二〉台湾经济的殖民地位

对于宗主国来说,殖民地的一个重要作用就是提 供初级产品—农产品和工业原料。具体到台湾, 以米糖为主的农业经济是经济的主体,台湾成为 日本资本的输出地,也成为日本的重要原料产地, 30年代中期以前,台湾经济的殖民地化有三方面 体现:

师范教育:早期附属于国语学校中,称国语学校 师范部,分甲乙两科,甲科招收日本学生;乙科 招收台湾学生。1899年,设立独立的师范学校, 宗旨在培养忠于天皇,富于日本精神的教师,以 达到同化台湾的目的。师范学校只为初等教育培 养师资,中等学校的师资来自日本国内,或日本 大学毕业的台湾人。

高等教育:包括医学校,农林学校,商业学校, 工业学校等专科学校及台北帝国大学。

本地的中小资本,处于从属和被排挤的地位,主 要经营小工厂和小规模贸易。 劳工阶层,到30年代发展很快,工人来源有二: 无地的佃农;日本本土的移民。1925年,岛内日 本人有183722人,1941年为312386人,大多数 集中于制造业,交通运输业,贸易,行政和专业 性服务等五种行业。这批工人工资高,成为“工 人贵族”。

5月15日,以丘逢甲为首的地方绅士集议台北筹防局,推 举唐景崧,刘永福为头领,发表公开电,宣布自主保台。 此时,清政府下令台地方官员内渡,命李经方(李鸿章之 子)赴台办理移交事宜。而日本任命的首任台湾总督兼军 务司令官桦山资纪率舰南下。所以在21日,丘逢甲等士绅 再次聚议,推唐景崧为总统,丘为全台义军首领,刘永福 为大将军,更改官制,制国旗,印信等,决定成立“台湾 民主国”。

5月25日,台湾民主国正式成立。年号“永清”,以示 永远臣伏于清。该政权是在日本侵略者即将入侵台湾的危 急形势下,在全台人民反抗日本侵略的爱国斗争高潮推动 下,为抗日保台而建立的抗日救亡政权。民主国成立后, 曾以台湾绅民的名义致电清政府表示:“台湾绅民,义不 臣倭,愿为岛国,永戴圣清”。唐景崧在一系列公开电中 反复强调“台民忠义,誓不从倭”,“暂充总统”,“仍 奉正朔,遥作屏藩”

(2)金融统制

加税:计有“九·一八”后的“临时利得税” (1935年适用于台湾);“支那事变特别税” (1943年改为“台湾大东亚战争特别税”)。

通货膨胀:40年代,台湾银行贷款额大幅度增 加,超出存款额的两倍,只能靠发行钞票维持。 台湾的所有金融机构必须认购日本国债,数额从 1937年的10300万元增至1943年的27900万元, 超过全岛金融机构存款余额的50%。另外,在 “皇民化运动”中强制储蓄,“缴纳黄金运动”。

3.金融体系的确立

建立官方的台湾银行。1899年开业,职能有二: 统一币制,1899年发行类似复本位制的一元银币 兑换的纸币,易引起投机,1904年6月发行金币 兑换券,取消银币流通。确定单一金本位制;承 担总督府的公债,创立之初的大部分资金用于认 购公债和向当局贷款。1905年后,产业和贸易金 融业务才逐次展开。 完善关税政策,以保护和扶植台湾的日本产业, 在砂糖、茶叶、海运等方面,排挤欧美资本。

①工业方面,奖励扶植日资发展新式制糖厂以制 糖业为中心,发展了一定规模的现代制造业;

②农业方面,当局大力发展农业生产,提高了糖、 米产量,大量输往日本本土; ③“米糖相克”致使农民生活水平的逐年下降。

四.社会结构与教育

1.社会结构

日据时期社会结构变化的背景: 殖民地官僚体系取代了清朝官员的统治地位;原 有的银行——洋行——妈振馆——茶行的经营模 式逐渐衰退消失; 郊商势力进一步衰落,大陆资本日益式微;日资 大量涌入台湾; 在农村,基本保持原有的地主制和小农经营,但 因日资的进入也发生了一些变化。

– 殖民官吏等级划分

敕任官:民政长官,参事长官 奏任官:警视总长,各局局长,三厅厅长 专任官:参事官,事务官,警事,技师, 海事官,翻译官 判任官:各属官,警部,通译及地方官厅 的中下级官吏

三、殖民地经济的初步确立

占据台湾的最初几年,日本殖民当局忙于镇压当 地的反抗运动,使得经济停滞不前。1896—1904 年间,日本中央财政对台湾财政的补助金总额达 3000万日元,占该时期台湾财政收入的20%左右。 为谋求财政独立,维持殖民统治,第四任总督儿 玉源太郎(1898—1906在任)提出了“殖产兴业” 为中心的20年财政计划。通过发行公债,筹集资 金,兴办铁路,邮电,港口等官营企业以及其他 民间企业来发展经济。为实现以上目标,事先开 展了土地调查,林野调查,币值改革,建立金融 体制,交通体系等基础工作,即为殖民地经济奠 基的基础工作。

(一)殖民地经济的奠基工作

1.土地调查

清代台湾土地所有权分为大租权和小租权,两者 又可分割,继承,典卖,地权混乱,同时存在大 量隐田或土地种目状况不明,地籍不分等问题。 1898年7月始,殖民当局历时6年开始调查土地, 确定了土地权力所属,区分土地种目及调查地形 的目的。1903年发布确定大租权的公告。1904年 取消大租权,对大租权者予以补偿。其结果,田 园面积由366987甲增至633065甲,赋课收入由 86万元增至298元。一方面因取消大租权而确定 了一地一主的近代土地制度,又给总督府提供了 大量财源。

社会分层 城市:日本人是社会的上层,形成由少数日本上

层阶级独占的政治专制主义,包括殖民地官员, 殖民地经济执行者,技术专家等。

台湾人上层社会:主要是与日本人合作的企业界 人物,如有钱有势的乡绅地主和商人,鹿港辜家, 板桥林家,基隆颜家,雾峰林家,高雄陈家是其 代表。

原来的地主,富商,买办,也有日据时期新崛起 的家族。

2.林野调查

1895年当局颁布“林野取缔”规则,规定 “凡无地挈及其它可资证明其所有权的山 林原野,悉为官有”。据此,除土著的 “番界”外,在97万余甲林野中,被划为 官有的达916775甲,民有的仅56961甲。 此后,当局于1914—1925年间出卖其中的 204912甲,获利达5459863元。

10月21日,日军占领台南,至此,台湾尽陷倭手。

二.殖民统治的建立

1895年6月17日,日本首任驻台总督桦山资 纪在台北主持始政仪式,标志日本在台殖 民统治的正式开始,台湾从此沦为日本的 殖民地长达半个世纪。

1、殖民统治机构与法律体系 – 总督(1895——1919,武官总督制;1919— —1945,文官总督制)

②1936——1940年,继续发展电力事业,兴建 了一些水电厂,利用海外投资发展冶炼,化肥, 水泥,橡胶等工业,新发展了机械制造和纺织业。

③1941——1945年,利用本岛资源,重点发展 钢铁,轻金属,煤炭,水泥,肥料,酒精等工业, 其中水泥,碱,电力,酒精,纸等均达到历史的 最高峰,而农产品加工则逐年递减。

五.二战时期殖民统治的强化

1.战时经济统制

(1)“工业化政策” 基本内容是发展军国主义所需的军需现代化。 1938年5月,日本颁布适宜于台湾的“国家总动员法”,

总督依法对米糖生产进行统制,同时还统制资金和人力, 以适应“工业化”政策。