1.高频考点一 大气受热过程与气温.pdf

大气的受热过程和气温课件

目录

• 大气的受热过程 • 大气的气温变化 • 大气中的热量传输 • 大气中的能量平衡 • 大气中的温室效应

01

大气的受热过程

太阳辐射的传

太阳辐射是太阳以电磁波的情势向外发送的能量,它是地球大气的主要能量来源。

太阳辐射在传输过程中,会受到大气中气体分子和蔼溶胶粒子的吸取和散射作用, 导致太阳辐射强度随高度增加而减小。

太阳辐射的传输方式主要包括直接辐射、漫射辐射和反射辐射。

大气对太阳辐射的吸取

大气中的气体分子和蔼溶胶粒子 能够吸取太阳辐射能量,其中水 汽、二氧化碳和臭氧是主要的吸

取气体。

吸取作用会导致太阳辐射能量减 少,从而影响大气的温度和化学

组成。

吸取作用对不同波长的太阳辐射 有不同的影响,导致大气温度和 化学组成在垂直方向上出现差异

温室效应增强

大气中温室气体浓度增加导致温室效应增强,进而影响全球气候 。

极端气候事件增多

能量平衡的破坏可能导致极端气候事件如暴雨、干旱、台风等增多 。

冰川融化与海平面上升

能量平衡的破坏可能导致冰川融化,进而导致海平面上升。

05

大气中的温室效应

温室效应的定义和原理

温室效应定义

大气层能够让阳光透进来照射地面, 禁止地面热量散发出去的自然现象。

甲烷

对红外辐射有强吸取力,但含量相 对较少。

温室效应的影响和应对措施

影响

全球气候变暖、海平面上升、极端气候事件增多等。

应对措施

减少温室气体排放、提高能源效率、发展可再生能源、植树造林等。

THANKS

感谢观看

热辐射的传输不受物质的阻挡,可以穿越空间和透明介质。在大气中,太阳辐射 通过短波辐射的情势被大气吸取、反射和散射,进而量平衡的原理

大气的受热过程和气温

大气的受热状况 1.大气的热力作用原理及应用

大气的削 弱作用

主干精讲

大气的保温作 用

高考真题回顾 大气受热状况

1.(2015·广东文综)大规模的火山爆发可能造成地表温度下降。其

合理的解释是火山爆发导致( D )

A.大气二氧化碳浓度增加

B.高纬度地下降约6 ℃

全球 气温自赤道附近向两极递减

空

北半球1月份大陆气温比同纬度海洋低,7月

海陆间

间水

份大陆气温比同纬度海洋高;南半球相反

变

平

地势(海拔)高的地区气温低,地势(海拔)低的 内陆地区

化分

地区气温高

布 暖流流经海区海水温度较高,寒流流经海区

沿海地区 海水温度较低

大气的受热状况与气温 3.气温的分布规律 (1)气温的分布规律

B.大气降水增多 D.气温变率增大

D 该地基塘用地转变为建设用地,导致城市硬化面积增加,城市 热岛效应增强,因此大气湿度减小,A选项错误; 大气降水减少,B选项错误; 对近地面风速影响较小,选项C错误; 气温变率增大,选项D正确。

高考真题回顾 气温的分布及影响因素

2.(2013·全国卷Ⅱ·T6)下图示意某地区年均温的分布。读图,完成下题。

主干精讲

时空表现

分布规律

一般,日气温最高值出现在午后2时左右,气温最

时 日变化 低值出现在日出前后。一般低纬度地区日较差大于

间

高纬度地区,陆地日较差大于海洋

变

就北半球而言,一年中陆地最热月在7月,最冷月

化 年变化 在1月。海洋最热月和最冷月比陆地推迟一个月。

一般气温年较差高纬大于低纬,陆地大于海洋

气温--大气受热过程(附带气温的描述和影响因素)

⽓温--⼤⽓受热过程(附带⽓温的描述和影响因素)⽓温—⼤⽓受热过程⼀、⼤⽓分层名称对流层平流层⾼层⼤⽓⾼度0—12km12—50km50km以上⽓流状况上升和下沉平流现象天⽓现象飞机航天器1、两个来源地球⼤⽓受热能量的根本来源:太阳辐射。

近地⾯⼤⽓主要、直接的热源:地⾯辐射。

2、两⼤过程地⾯增温:⼤部分太阳辐射能够透过⼤⽓射到地⾯,使地⾯增温。

⼤⽓增温:地⾯被加热,并以长波辐射的形式向⼤⽓传递热量。

3、两⼤作⽤削弱作⽤:⼤⽓层中的⽔汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作⽤。

保温作⽤:C⼤⽓逆辐射对近地⾯⼤⽓热量的补偿作⽤。

特别提醒:任何物体温度最⾼时,其辐射最强。

就某⼀地区⽽⾔,地⽅时12点时,太阳辐射最强;地⽅时13点时,地⾯温度最⾼,地⾯辐射最强;地⽅时14点时,⼤⽓温度最⾼,⼤⽓辐射(包括⼤⽓逆辐射)最强。

三、⼤⽓受热过程原理的应⽤1、⼤⽓保温作⽤原理的应⽤(1)温室⽓体⼤量排放带来全球⽓温升⾼温室⽓体(CO?、甲烷等)→排放增多→吸收地⾯辐射增多→⽓温升⾼→全球变暖(2)分析农业实践中的⼀些现象:①采⽤塑料⼤棚发展反季节农业,利⽤玻璃温室育苗等。

塑料薄膜、玻璃能使太阳短波辐射透射进⼊棚内或室内,⽽地⾯长波辐射却不能穿透塑料薄膜或玻璃把热量传递出去,从⽽使热量保留在塑料⼤棚和玻璃温室内。

②⼈造烟雾、浇⽔防冻。

秋冬季节,我国北⽅常⽤⼈造烟雾来增强⼤⽓逆辐射,使地⾥的农作物免遭冻害。

浇⽔可增加空⽓湿度,增强⼤⽓逆辐射;⽔汽凝结释放热量;⽔的⽐热容⼤,浇⽔可减⼩地表温度下降的速度和变化幅度,减轻冻害。

③果园中铺沙或鹅卵⽯不但能防⽌⼟壤⽔分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于⽔果的糖分积累等。

2、利⽤⼤⽓削弱作⽤原理分析某地区太阳能的多寡(1)⾼海拔地区地势⾼→空⽓稀薄→⼤⽓的削弱作⽤弱→太阳能丰富(2)内陆地区(如我国西北地区)⽓候较为⼲旱→晴天多、阴⾬天⽓少→⼤⽓的削弱作⽤弱→太阳能丰富(3)湿润内陆盆地(如四川盆地)3、昼夜温差⼤⼩的分析主要从⼤⽓的削弱作⽤和保温作⽤去分析。

高三地理微专题--大气的受热过程和气温

三、影响气温高低的因素

(一)从地气系统大气受热过程分析

2.下垫面 (1)反射率:反射率大,吸热少。(冰雪>裸地>草地>林地 >湿地、水域) (2)比热容:比热容大,吸热慢,白天气温低。(水域>砂石)

三、影响气温高低的因素

(一)从地气系统大气受热过程分析

3.大气保温作用。 (1)天气状况:阴天晚上大气保温作用强,气温高;晴天晚上 气温低。

(1)分析攀枝花1月份平均气温较高的原因。 答案:因地形阻挡,冬季受北方冷空气(寒潮)影响较小;

收缩,)危害路基;(4分)甲地年平均气温高于五道

甲 安多

0

梁,夏季活动层厚度较大,冬季有时不能完全冻结,影

响路基稳定性。(4分)

拉萨

a

b

(2015•全国卷Ⅰ)37.(24分)阅读图文材料,完成下列要求。 多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。我国的多年

冻土主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在 –1°~1℃,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为–3.5°~–2℃。

2.冷空气影响:冷锋、寒潮过境,气温降低。

三、影响气温高低的因素

(二)与外界热量交换

3.地形阻挡: ①阻挡暖空气:使气温降低; ②阻挡冷空气:使气温升高。

三、影响气温高低的因素

(三)人类活动 1.全球性:全球气候变暖 2.区域性:城市热岛效应

图10为1959-2009年秦岭山地1月0℃等温线位置变化图。完成4~5题。

一、气温的日变化

(二)气温日较差差异的影响因素及原理分析 4.地形因素:(接触面积大,气温日较差大) ①大尺度山地气温日较差一般比同纬度平原较小。 ②小尺度的地形区:凹地比凸地的气温日较差大,因为凹地与 地面接触面积大受地面辐射影响较大。 【(低凹地(如盆地、谷地)大于平地,平地大于凸地(如小 山丘)的气温日较差)】

大气运动(考向1:大气受热过程)2024年高考地理核心考点

核心 考点

01 大气受热过程与气温 02 大气运动状况与降水 03 气候类型与地理景观 04 天气系统与气象灾害

知识框架

01

大 气 受 热 过 程

大气受热过程

1. 三种辐射:太阳辐射(短波)、地面辐射和大气逆辐射(长波) 2. 三个过程: ①太阳暖大地→②大地暖大气→③大气还大地 3. 两个热源: ①主要直接热源(地面长波辐射)②根本热源(太阳辐射) 4. 两种作用:①大气对太阳辐射的削弱作用(白天)

比热容:比热容大, 升温及降温慢

气温变化存在 时间差异

2、地形对气温的影响

地形

海拔:随海拔升高,气 温降低

坡向:阳坡热量充足, 阴坡热量低

山脉走向:平行走向利 于气流深入,垂直走向 阻挡效果明显

接收地面辐射量小;空气稀薄,保温能 力弱

阳坡光照时间长、强度大,升温效果 更明显

主要表现为冬季阻挡冷空气南下,屏 障作用显著

4.与降雪时相比,降雪后( ) A.路面温度更高 B.路面最高温滞后 C.气温明显升高

√D.气温日较差增大 5.降雪结束后且路面有积雪时路面温 度基本保持不变,其原因是( )

√A.积雪阻挡了冷空气对地面的影响 B.地面获得的太阳辐射量减少 C.大气逆辐射对地面的保温作用弱 D.地面辐射较弱,气温下降快

①地势 地势高,大气稀薄 ②天气 天气晴朗,能见度好 ③下垫面 比热容大,温度增幅小;比热容小,增幅大

01 大气受热过程——真题

(2022·浙江)大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。下图为 我国某城市大气散射辐射日变化图。

1.有关该城市大气散射辐射强弱的叙述, 正确的是( )

①夏季大于冬季②郊区大于城区

√ ③冬季大于夏季④城区大于郊区

2025版新教材高考地理复习特训卷高频考点13大气受热过程

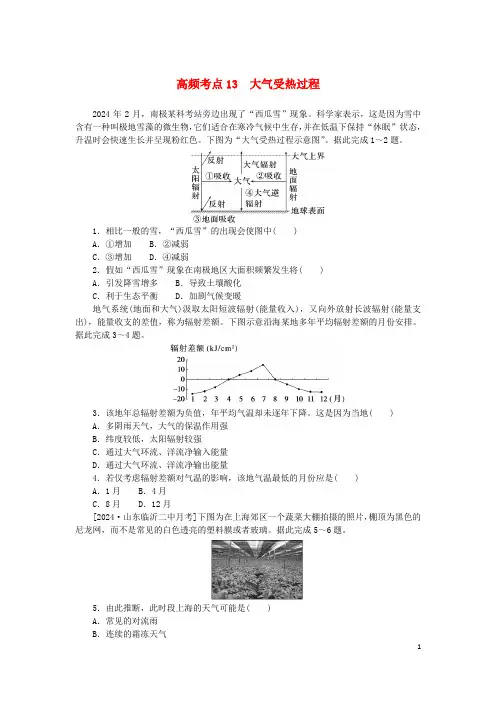

高频考点13 大气受热过程2024年2月,南极某科考站旁边出现了“西瓜雪”现象。

科学家表示,这是因为雪中含有一种叫极地雪藻的微生物,它们适合在寒冷气候中生存,并在低温下保持“休眠”状态,升温时会快速生长并呈现粉红色。

下图为“大气受热过程示意图”。

据此完成1~2题。

1.相比一般的雪,“西瓜雪”的出现会使图中( )A.①增加 B.②减弱C.③增加 D.④减弱2.假如“西瓜雪”现象在南极地区大面积频繁发生将( )A.引发降雪增多 B.导致土壤酸化C.利于生态平衡 D.加剧气候变暖地气系统(地面和大气)汲取太阳短波辐射(能量收入),又向外放射长波辐射(能量支出),能量收支的差值,称为辐射差额。

下图示意沿海某地多年平均辐射差额的月份安排。

据此完成3~4题。

3.该地年总辐射差额为负值,年平均气温却未逐年下降。

这是因为当地( )A.多阴雨天气,大气的保温作用强B.纬度较低,太阳辐射较强C.通过大气环流、洋流净输入能量D.通过大气环流、洋流净输出能量4.若仅考虑辐射差额对气温的影响,该地气温最低的月份应是( )A.1月 B.4月C.8月 D.12月[2024·山东临沂二中月考]下图为在上海郊区一个蔬菜大棚拍摄的照片,棚顶为黑色的尼龙网,而不是常见的白色透亮的塑料膜或者玻璃。

据此完成5~6题。

5.由此推断,此时段上海的天气可能是( )A.常见的对流雨B.连续的霜冻天气C.持续的伏旱天气D.台风带来的狂风暴雨6.在此季节,农夫这样做的主要目的是( )A.增加大气逆辐射,提高夜间温度B.削减地面辐射,防止夜间温度过低C.增加地面辐射,提高农作物存活率D.减弱太阳辐射,削减农作物水分蒸腾早春季节常发生霜冻天气,严峻影响名优茶的产量和质量。

下图示意某年1月底某科研所对峨眉山市一灌木型茶园进行气温测量的结果(图中折线表示距离地面1 m、3 m高度的温度曲线)。

据此完成7~8题。

7.读图可知,该茶园( )A.白天出现逆温现象时间长B.树冠层的日温差可达18 ℃C.霜冻现象发生于白天D.夜晚离地面越近,温度越低8.为提高茶树冠层的温度,下列措施最可行的是( )A.利用风扇,使上下层空气混合B.开拓水塘,增大上下层温差C.地膜覆盖,促进空气对流运动D.建防护林,阻挡外来气流涌入[2024·浙江温州选考适应性测试]下图为“乌鲁木齐大气热力作用中的三种辐射改变统计图”。

2020高考地理高频考点训练—大气受热过程与气温

高频考点一大气受热过程与气温[2019河南八市联考,4—5]太阳光柱是自然界最美丽的天气现象之一。

在温度为-20 ℃或更低时,空气中数百万个从高空降落的薄片状冰晶,在空气阻力的作用下呈水平状态降落,日光从地平线附近射出,被冰晶反射的阳光几乎是垂直地面而形成的现象。

据此回答1—2题。

1.在一天中,太阳光柱最可能发生在( )A.正午 B.下午3时C.日落 D.子夜2.太阳光柱发生时,天气状况最可能是( )A.雪花飞舞 B.寒风大作C.阴雨连绵 D.晴朗无风[2019福建龙岩质检,6—7]温度平流指冷暖空气水平运动引起的某些地区温度降低或升高的现象。

空气由高温区流向低温区称“暖平流”,空气由低温区流向高温区称“冷平流”。

冷暖平流是大规模天气变化的原因之一。

下图示意我国局部地区某日海平面气压形势变化(单位:百帕)。

读图回答3—4题。

3.该日10:00受暖平流影响的是( )A.① B.② C.③ D.④4.在冷平流影响下,常出现( )A.霜冻 B.阴雨天气C.气压降低 D.连续性降水[2019山西晋中期末,6—8]一般情况下,近地面大气中的水汽是向上输送的,表现为蒸发过程。

而在特定情况下,水汽可能会在地表或土壤中凝结而向下输送,这就是逆湿现象。

荒漠中的绿洲在夏季是一个冷源和水汽源。

绿洲周边存在绿洲风。

据此回答5—7题。

5.下列地区,最容易出现逆湿现象的是( )A.绿洲边缘的荒漠 B.荒漠边缘的绿洲C.绿洲中心 D.荒漠中心6.夜晚逆湿出现概率大,原因是夜晚( )A.绿洲风最弱,水汽不容易消散B.地表温度低,蒸发弱,易凝结C.绿洲风最强,由绿洲输送的水汽多D.地表温度低,近地面大气中水汽多7.我国西北地区的逆湿现象可能( )A.导致沙漠扩大 B.改善土壤条件C.导致降水增多 D.加剧风力侵蚀[2019河南适应性测试,1—2]读我国某城市四种下垫面不同日期地表气温均值对比图,回答8—9题。

8.推测①②③④最可能分别为( )A.裸地、植被覆盖地、城镇建筑用地、水体B.城镇建筑用地、水体、裸地、植被覆盖地C.水体、植被覆盖地、裸地、城镇建筑用地D.水体、裸地、植被覆盖地、城镇建筑用地9.2010年3月4日,四地气温均值差异较大的主要原因可能是( )A.台风影响 B.阴雨天气 C.湿度较大 D.天气晴朗[2019河南周口一模,5—6]下图为北京市2018年10月28日08时至11月2日08时的露点温度及气压变化曲线。

高一地理必修一大气的受热过程与气温

• A. 晴天时水汽丰富 B.晴天时大气运动缓慢

• C.晴天时尘埃杂质多 D.晴天大气逆辐射弱

• 2、下列对于平流层、对流层、高层大气的

叙述,正确的是

C

• A. 自地面向上,依次是平流层、对流层、高

层大气

• B.气温随高度增加而增加的只有平流层

• C.平流层中大气的主要运动方式是水平运动

高一地理必修一大 气的受热过程与气

温

一.大气的受热过程

1.大气对太阳辐射(吸收、反射、散射)消弱作用

(1)吸收作用:大气物 质直接吸收太阳能,转化 为热能,升高大气温度的 作用。有选择性特征

高层大气中的氧原子和平流 层上部的臭氧层吸收太阳紫 外线,使热层、平流层气温 随高度上升而上升。对流层 中的水汽和二氧化碳吸收太 阳红外线,但热量很少,对 该层气温垂直变化没有影响。

(3)散射作用: . (大气中颗粒越小,波长越短的光越容

易被散射。颗粒越大就无选择性)1、晴朗白天天空呈蔚蓝色原因

蓝 光 其它光

波长较短的蓝色光最容易被大气散射开来 2、白云薄、乌云厚、早晚的彩云形成原理:

远处蓝青绿光被散射,只剩 下黄橙红光投射在近处云中

七色合成白色

无光为黑暗

3、日出前、日落后与 阴天,天空依然是亮 的,室内明亮的原理:

大气消弱作用结果:

使到达地面的太阳辐射减少

地面辐射、大气辐射的形成:

物体辐射原理是:物体温度愈高,辐射的最大能量部分的波长愈短; 物体温度愈低,辐射的最大能量部分的波长愈长。

平均温度 辐射能量最大部分 方向

称呼

太阳辐射 6000°K 地面辐射 22℃ 大气辐射 15℃

可见光 红外线 红外线

大气的受热过程与气温

精心整理大气的受热过程与气温一、准备知识1.大气的垂直分层臭氧层能过滤大部分对人体和生物有害的紫外线,仅剩下少量的紫外线到达地表对流层高度因纬度而异,低纬地区受热多,对流旺盛,对流层所达高度高,低纬地区约 17—18 千米,中纬度 11—12 千米,高纬度 8—9 千米。

2、低层大气组成及作用低层大气组含量作用成干氮78.08地球上生物的基本成分洁%空氧20.94人类和一切生物维持生命活动所气%必需的物质二氧0.03%1) 、光合作用的基本原料化碳变动2)、对地面有保温作用臭氧很少能吸收太阳紫外线,是“地球生命的保护伞”。

水汽很少1)、相变产生天气现象2)、影响地面和大气温度固体杂质很少凝结核,是成云致雨的必要条件注:干洁空气比例基本不变;水汽一般夏季>冬季,低纬 >高纬;固体杂质陆 >海、城市>乡村、早晨和夜间 >午后、冬季 >夏季3.(1)宇宙中的物体都在不断向外辐射能量,同时也在不断接受外界辐射的能量(温度高的物体主要表现为向外辐射,温度低的物体主要表现为接收辐射)物体的温度越高辐射能力越强。

(2)长波辐射与短波辐射的相对性(见课本 P28注释)二、大气的受热过程大气的受热过程影响着大气的热状况、温度分布和变化,制约着大气的运动状态。

(一)大气受热过程三个环节AA. 太阳辐射穿过厚厚大气(1)投射的纬度和季节决定了太阳辐射的强度和时间,决定了获得能量的基本格局。

(2)大气的削弱作用太阳辐射在大气上界辐射最强,穿过大气就会被削弱。

削弱三种方式①反射:参与的大气成分:云层和较大尘埃。

特点:云层愈厚,云量愈多,反射作用愈强;例:多云。

无选择性。

②散射。

参与的大气成分:空气和较小尘埃特点:一部分太阳辐射改变方向,无法到达地面。

有选择性。

③吸收。

参与的大气成分:臭氧吸收紫外线。

水汽和二氧化碳吸收红外线。

影响大气削弱作用的因素①太阳高度越大经过的路径越短被太阳削弱的越少,且太阳高度角大单位面积太阳辐射量大。

第4讲大气受热过程和气温--教师版

第4讲⼤⽓受热过程和⽓温--教师版第4讲⼤⽓受热过程和⽓温⼀、⼤⽓的受热过程及应⽤1.⼤⽓的受热过程⼤⽓对地⾯的保温作⽤主要表现在以下两个⽅⾯:①近地⾯的⼤⽓能吸收地⾯辐射(即阻碍地⾯辐射散失);②⼤⽓逆辐射把热量还给地⾯(即补偿地⾯损失的热量),对地⾯起到了保温作⽤。

2.应⽤(1)分析昼夜温差⼤⼩分析昼夜温差的⼤⼩要结合⼤⽓受热过程原理,主要从地势⾼低、天⽓状况、下垫⾯性质⼏⽅⾯分析。

①地势⾼低:地势⾼→⼤⽓稀薄→⽩天⼤⽓的削弱作⽤和夜晚⼤⽓的保温作⽤都弱→昼夜温差⼤。

②天⽓状况:晴朗的天⽓条件下,⽩天⼤⽓的削弱作⽤和夜晚⼤⽓的保温作⽤都弱→昼夜温差⼤。

③下垫⾯性质:下垫⾯的⽐热容⼤→地⾯增温和降温速度都慢→昼夜温差⼩,如海洋的昼夜温差⼀般⼩于陆地。

(2)在⽣产⽣活中的应⽤要点回顾①解释温室⽓体⼤量排放对全球变暖的影响②在农业中的应⽤:利⽤温室⼤棚⽣产反季节蔬菜;利⽤烟雾防霜冻;果园中铺沙或鹅卵⽯不但能防⽌⼟壤⽔分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于⽔果的糖分积累等。

⼆、分析⽓温空间分布和时间变化的⽅法1.⽓温的垂直分布规律在对流层中,正常情况下⽓温随⾼度的上升⽽降低,海拔每升⾼100⽶⽓温降低0.6℃;在平流层中,整体上⽓温随⾼度的增加⽽上升。

2.逆温现象及其危害(1)逆温含义:⼀般情况下,对流层温度上冷下暖,但在⼀定条件下,对流层的某⼀⾼度有时也会出现⽓温随⾼度增加⽽升⾼的现象,这种⽓温逆转的现象我们称之为“逆温” (如右图)。

⽓温垂直递减率⼩于0.6℃,⽓体对流运动较弱,这也叫逆温现象。

(2)逆温的危害:⽆论哪种条件造成的逆温,都会对⼤⽓质量造成很⼤的影响。

这是因为逆温层的存在,造成局部⼤⽓上热下冷,阻碍了空⽓对流运动的发展,使⼤量烟尘、污染物、⼤⽓凝结物等聚集在它的下⾯,能见度变差,空⽓污染加重,尤其是城市及⼯矿区上空,由于凝结核多,易产⽣浓雾天⽓,有的甚⾄造成严重的⼤⽓污染事件,如光化学烟雾。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高频考点一大气受热过程与气温

[2019河南八市联考,4—5]太阳光柱是自然界最美丽的天气现象之一。

在温度为-20 ℃或更低时,空气中数百万个从高空降落的薄片状冰晶,在空气阻力的作用下呈水平状态降落,日光从地平线附近射出,被冰晶反射的阳光几乎是垂直地面而形成的现象。

据此回答1—2题。

1.在一天中,太阳光柱最可能发生在( )

A.正午 B.下午3时

C.日落 D.子夜

2.太阳光柱发生时,天气状况最可能是( )

A.雪花飞舞 B.寒风大作

C.阴雨连绵 D.晴朗无风

[2019福建龙岩质检,6—7]温度平流指冷暖空气水平运动引起的某些地区温度降低或升高的现象。

空气由高温区流向低温区称“暖平流”,空气由低温区流向高温区称“冷平流”。

冷暖平流是大规模天气变化的原因之一。

下图示意我国局部地区某日海平面气压形势变化(单位:百帕)。

读图回答3—4题。

3.该日10:00受暖平流影响的是( )

A.① B.② C.③ D.④

4.在冷平流影响下,常出现( )

A.霜冻 B.阴雨天气

C.气压降低 D.连续性降水

[2019山西晋中期末,6—8]一般情况下,近地面大气中的水汽是向上输送的,表现为蒸发过程。

而在特定情况下,水汽可能会在地表或土壤中凝结而向下输送,这就是逆湿现象。

荒漠中的绿洲在夏季是一个冷源和水汽源。

绿洲周边存在绿洲风。

据此回答5—7题。

5.下列地区,最容易出现逆湿现象的是( )

A.绿洲边缘的荒漠 B.荒漠边缘的绿洲

C.绿洲中心 D.荒漠中心

6.夜晚逆湿出现概率大,原因是夜晚( )

A.绿洲风最弱,水汽不容易消散

B.地表温度低,蒸发弱,易凝结

C.绿洲风最强,由绿洲输送的水汽多

D.地表温度低,近地面大气中水汽多

7.我国西北地区的逆湿现象可能( )

A.导致沙漠扩大 B.改善土壤条件

C.导致降水增多 D.加剧风力侵蚀

[2019河南适应性测试,1—2]读我国某城市四种下垫面不同日期地表气温均值对比图,回答8—9题。

8.推测①②③④最可能分别为( )

A.裸地、植被覆盖地、城镇建筑用地、水体

B.城镇建筑用地、水体、裸地、植被覆盖地

C.水体、植被覆盖地、裸地、城镇建筑用地

D.水体、裸地、植被覆盖地、城镇建筑用地

9.2010年3月4日,四地气温均值差异较大的主要原因可能是( )

A.台风影响 B.阴雨天气 C.湿度较大 D.天气晴朗

[2019河南周口一模,5—6]下图为北京市2018年10月28日08时至11月2日08时的露点温度及气压变化曲线。

露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度,即空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。

读下图,回答10—11题。

10.从上图可以看出( )

A.气压越低,露点越高

B.30日8时,北京气温高于5.7 ℃

C.气压白天高,夜间低

D.水汽含量越高,露点温度越低

11.冷空气影响北京的大致时间是( )

A.30日8时 B.31日8时

C.1日8时 D.2日8时

高频考点一大气受热过程与气温

1.C 由材料“日光从地平线附近射出”说明太阳光柱发生时间应为日出或日落,C项正确。

2.D 由材料“日光从地平线附近射出”说明当时天气晴朗,“呈水平状态降落”说明当时大气相对稳定(无风),故D项正确,A、B、C项错误。

3.C 根据所给材料,空气由高温区流向低温区称“暖平流”,可以判断出现暖锋,③处有暖锋,C项正确;①处有冷锋,A项错误;②④位于高压脊,B、D项错误。

4.B 在冷平流影响下,空气由低温区流向高温区,出现冷锋,常会有大风、降雨、降温等天气,B项正确;不一定会出现霜冻,A项错误;气压会逐渐升高,连续性降水为暖平流影响下的天气状况,C、D项错误。

5.A 在特定情况下,水汽可能会在地表或土壤中凝结而向下输送,这就是逆湿现象。

选项地区中,最容易出现逆湿现象的是绿洲边缘的荒漠,水汽凝结后下渗快,A项正确。

荒漠边缘的绿洲和绿洲中心地区,水源较多,下渗较慢,以向上蒸发、蒸腾为主,B、C项错误。

荒漠中心空气干燥,水汽含量太少,无法凝结,D项错误。

6.B 夜晚逆湿出现概率大,原因是夜晚沙漠降温快,地表温度低,蒸发弱,水汽易凝结下渗,B项正确。

夜晚风由荒漠吹向绿洲,绿洲温度较高,水汽不容易凝结,A、C项错误。

夜晚地表温度低,近地面大气中水汽不会增多,更易达到饱和或过饱和状态,D项错误。

7.B 我国西北地区的逆湿现象可能使土壤中水分含量增大,改善土壤条件,B项正确。

土壤水分条件改善,沙漠可能缩小,A项错误。

逆湿现象使蒸发量减少,故降水可能减少,C项错误。

土壤湿度增大,风力侵蚀减轻,D项错误。

8.C 由图中6月15日气温值,可判断温度由低到高依次是水体、植被覆盖地、裸地、城镇建筑用地。

C项正确。

9.D 晴天太阳辐射强,不同地表大气升温幅度差异大;而阴天太阳辐射弱,不同地表大气升温幅度差异不明显。

故D项正确。

10.B 从图中可以看出,气压高低与露点温度没有明确的相关性,A错。

30日8时,北京露点温度为5.7 ℃,水蒸气凝结成露珠要放热,所以北京气温要高于5.7 ℃,B项正确。

气压白天低,夜间高,C项错误。

水汽含量越高,露点温度越高,D项错误。

11.C 根据图中气压曲线可知,大约1日8时开始,气压值上升,露点温度下降,说明冷空气影响北京的大致时间是1日8时,C项正确。

A、B、D项错误。