中药不良反应的发生原因及发生机制分析

中药注射剂药品不良反应发生的因素及预防建议

中药注射剂药品不良反应发生的因素及预防建议除中药注射剂成分复杂、提纯工艺、储存等因素外,中药注射剂稳定性、给药操作以及患者对药物的个体差异性等对中药药品不良反应的发生也有较大影响。

1、溶媒。

中药注射剂成分复杂,溶液稳定性要求高,酸碱度有特殊要求,需严格按照药品说明书使用。

例如,肾康注射液在不同的溶液中稀释后,有效成分含量、溶液中产生的微粒数均发生变化。

试验表明:有效物质原儿茶醛的含量变化情况为:0.9%氯化钠注射液>5%果糖注射液>10%转化糖注射液>5%葡萄糖注射液>10%葡萄糖注射液。

5种溶媒按药品说明书比例配伍2h后不溶性微粒数均有所增加,其中0.9%氯化钠注射液中的不溶性微粒数最多,且2h后不溶性微粒数明显增加,≥25μm的微粒数较其他溶媒显著增加。

与10%葡萄糖注射液配伍时,微粒数最少,≥25μm的微粒数极少。

因此,临床应用时推荐使用10%葡萄糖注射液。

又如,茵栀黄注射液与0.9%氯化钠注射液存在配伍禁忌,因此溶媒只能选择5%葡萄糖注射液或10%葡萄糖注射液。

2、给药速度和浓度。

浓度过大、速度过快均易引起药品不良反应。

如,痰热清注射液要求药液稀释倍数不低于1:10,应减慢滴速,滴速过快或有渗漏可引起头晕、胸闷或局部疼痛。

苦碟子注射液要求根据使用量稀释250-500ml,不宜过浓,滴速不宜过快。

肾康注射液要求,每20ml药液加入20-40ml 10%葡萄糖注射液稀释后使用。

中药注射剂通常需要缓慢滴注。

如,参麦注射液静脉滴注时,严格控制滴速小于40滴/分,用量过大,可引起心动过速,晕厥等症状;康艾注射液要求:老人、儿童20-40滴/分,成年人40-60滴/分为宜;香丹注射液静脉滴注时滴速应不超过30滴/分。

3、配伍禁忌与药物相互作用。

中药注射剂成分复杂,禁忌与其他药物配伍使用,中药注射剂与其他药物续点时,需使用0.9%氯化钠注射液和0.5%葡萄糖注射液冲管,多数情况下可使用0.9%氯化钠注射液,茵栀黄注射液与0.9%氯化钠注射液配伍禁忌,需用0.5%葡萄糖注射液。

中药不良反应发生的原因及预防措施

中药不良反应发生的原因及预防措施【关键词】不良反应发生原因预防措施药物不良反应(adverse drug reactions,简称ADR)系指正常剂量的药物用于预防、诊断、治疗疾病或调节生理机能时出现的有害的和与用药目的无关的反应。

中医药学是人类历史的宝贵遗产,是中华民族辉煌科学成就的代表。

几千年来,中医根据辨证施治运用中药防治各种疾病,作出了巨大的贡献,中医药以其安全有效、毒副作用小的明显优势受到临床患者的青睐。

随着对中药大量、长期的使用,认为“中药为天然药物,无毒副作用”或者是“有病治病,无病强身”等观点,从而导致中药滥用现象的出现。

随着中药临床应用的日益广泛,随之出现的中药不良反应也越来越多,因此,临床对中药的使用必须高度重视中药不良反应的发生。

现对中药不良反应的产生原因作以下浅析。

1 中药质量问题1.1 品种中药品种繁多,来源复杂,药物中“同名异物”,“同物异名”的现象在所难免。

这些药物的药性悬殊,不同品种的药物之间相互替用或乱用就可能导致不良反应的发生。

如金钱草异物同名品甚多,有四川报春花科多年生草本植物过路黄的全草;有江苏唇形科植物活血丹的全草;各地称金钱草的药用植物还有很多,临床治疗肝胆结石的以四川大金钱草(过路黄)的老草疗效为好,而治疗泌尿系统结石则以唇形科活血丹(连钱草)为佳。

各品种功用不同,临床用药若不辨清楚,则易导致不良反应[1]。

山豆根主要有广豆根和北豆根,前者为豆科槐属植物,而后者却是防己科植物蝙蝠葛的根茎,北豆根具有清热解毒之功,常入药治疗咽喉肿痛,而广豆根易致呕,实验表明,广豆根毒性明显大于北豆根,又如苦楝子与川楝子,有些地区当川楝子不足时,以苦楝子代用,这是不妥的,苦楝子是有毒之品,不可与川楝子混淆入药。

1.2 产地自然环境对植物体内的化学物质的合成、代谢和积累影响显著,从而影响中药中有效成分的类型和数量,影响中药的品质。

中药强调地道药材,其目的是保证中药所含有效成份的相对固定。

中药不良反应研究论文

《中药不良反应研究论文》xx年xx月xx日contents •引言•中药不良反应概述•中药不良反应研究现状•中药不良反应防治策略•中药不良反应研究的挑战与展望•结论与讨论目录01引言中药不良反应对公众健康的影响日益突出,已成为社会关注的热点问题。

研究中药不良反应对完善中药安全性评价、促进中药合理应用具有重要意义。

研究背景与意义本文旨在探讨中药不良反应发生的原因、特点及防治方法,为临床合理应用中药提供理论依据和实践指导。

具体研究内容为:中药不良反应的分类、特点、影响因素及防治措施,同时对中药不良反应监测与报告的现状及不足进行分析与评价。

研究目标与内容采用文献调研、病例分析、问卷调查等方法,收集中药不良反应相关资料。

对收集到的资料进行整理和分析,运用统计学方法对中药不良反应发生的特点、影响因素及防治措施进行深入探讨。

根据研究结果,提出中药不良反应监测与报告的建议和对策,为临床合理应用中药提供参考。

研究方法与技术路线02中药不良反应概述中药不良反应是指在正常用法和用量下,出现与治疗目的无关的有害反应。

根据定义,中药不良反应包括治疗作用和副作用。

定义中药不良反应主要分为两大类:一类是药物本身的药理作用,即治疗作用;另一类是药物引起的机体损伤,即副作用。

分类中药不良反应的定义与分类中药不良反应的发生与药物的作用机制密切相关。

一些中药成分可能作用于机体的某些部位,产生药理作用,但同时也会引起不良反应。

药物与机体相互作用中药不良反应还与机体对药物的反应有关。

一些中药成分在机体内可能被代谢成其他物质,这些物质可能对机体产生不良反应。

药物作用机制中药不良反应发生机制VS中药不良反应的影响因素药物因素中药的种类、成分、用法、用量、炮制方法等都会影响不良反应的发生率。

机体因素机体的生理状态、病理状态、遗传因素等都会影响中药不良反应的发生率。

例如,机体处于特殊生理状态时,对某些中药成分可能更加敏感,易发生不良反应。

03中药不良反应研究现状临床研究数量与质量虽然中药不良反应临床研究数量相对较少,但研究设计逐渐严谨,观察指标逐渐丰富,数据分析和解读逐渐深入。

第四章中药不良反应

第三节中药不良反应的因果判断

一、中药不良反应的因果判断

由于中药不良反应的影响因素与发病机理十分复杂,因此临床上遇到可疑的中药不良反应,要进行因果判断与评价。才能提高安全用药的水平。

*卫生部药品不良反应检测中心制订的标准(据高东宸等,《药物不良反应监察指南》,中国医药科技出版社,1996年)

四、中药不良反应分型

(一)A型不良反应

是指与药物剂量有关的不良反应。如使用麻黄治疗哮喘时,可以出现与剂量相关的心率增加、血压升高等。这种不良反应的临床发生率高,由于早先预知,常采取了必要的对应措施,危害较轻。不良反应的发生与药物吸收、分布、代谢、排泄诸因素有关。有的药物与靶器官敏感性增强有关。

(二)B型不良反应

第一节中药不良反应概述

一、中药不良反应的定义

中药临床上为治疗目的而发挥的作用称为治疗作用,而与治疗无关且不利于病人的作用称为不良反应。世界卫生组织(WHO)对药品不良反应的定义是:“为了预防、诊断或治疗人的疾病、改善人的生理功能,而给以正常剂量的药品所出现的任何有害且非预期的反应。在临床试验中,由于超剂量、药物滥用或药物依赖性、药物相互作用引起的损害被认为不良反应。”

(八)中药污染

中药保管不善引起的变质、霉变或种植采收中农药有机磷污染均可发生不良反应。

(九)用药途径不当

作为肌注用丹参注射剂用于静脉注射易发生不良反应,甚至有过敏性休克死亡的可能。

(十)用药时间过长引起蓄积中毒

如黄花夹竹桃长期使用会发生洋地黄样蓄积中毒反应。朱砂蓄积中毒损害肝肾功能。

(十一)个体差异

(五)致突变作用

我国对许多中药及其有效成分进行了致突变试验,也发现某些中药及其成分对致突变有影响,如石菖蒲的主要成分α—细辛醚对鼠伤寒沙门氏菌TA92有致突变作用,对染色体有明显断裂反应。植物黄酮类槲皮素对小鼠微核实验有明显致突变作用。

中药药物不良反应事件案例

中药药物不良反应事件案例摘要:一、引言二、中药不良反应的案例介绍1.案例一:草乌中毒2.案例二:附子过敏3.案例三:蜈蚣中毒三、中药不良反应的原因分析1.药物本身的问题2.用药剂量不当3.药物相互作用4.患者个体差异四、如何预防中药不良反应1.严格遵循医嘱2.了解药物禁忌和注意事项3.遵循药物剂量和疗程4.避免长期自行用药五、结论正文:随着人们对中医药的日益重视,中药的应用越来越广泛。

然而,与此同时,中药不良反应事件也屡见不鲜。

本文将通过几个具体案例,分析中药不良反应的原因,并探讨如何预防中药不良反应。

一、引言中药作为我国传统医学的重要组成部分,具有疗效显著、副作用较小的特点。

然而,在实际应用过程中,中药不良反应仍然不容忽视。

为了提高大家对中药不良反应的认识,本文将介绍一些中药不良反应的案例。

二、中药不良反应的案例介绍1.案例一:草乌中毒草乌是一种常见的中药材,具有祛风除湿、止痛的功效。

然而,草乌中含有乌头碱,对人体具有很强的毒性。

如果患者误食或过量使用草乌,可能导致乌头碱中毒,出现恶心、呕吐、腹痛、心慌等症状。

2.案例二:附子过敏附子是一种常见的中药材,具有温阳散寒、止痛的作用。

但部分患者对附子过敏,在使用附子后出现皮疹、瘙痒、呼吸困难等症状。

严重的过敏反应甚至可能导致休克。

3.案例三:蜈蚣中毒蜈蚣具有祛风止痛、解毒杀虫的作用,但蜈蚣体内含有毒素,如果患者误食或过量使用蜈蚣,可能导致蜈蚣中毒。

症状包括恶心、呕吐、腹痛、头晕等。

三、中药不良反应的原因分析1.药物本身的问题:中药成分复杂,部分药材具有一定的毒性和副作用。

如果用药不当,可能导致不良反应。

2.用药剂量不当:中药剂量过大或过小,都可能导致不良反应。

合理控制药物剂量是预防中药不良反应的关键。

3.药物相互作用:某些中药与其他药物同时使用时,可能发生相互作用,加重不良反应。

患者在用药过程中应密切关注药物相互作用。

4.患者个体差异:不同个体对药物的敏感度和耐受性不同,部分患者在使用中药时容易发生不良反应。

中药不良反应

中药不良反应湖北省中医院 冯汉鸽前言药物不良反应(adverse drug reactions,简称ADR)是指为了预防、诊断或治疗人的疾病、改善人的生理功能,而给以正常剂量的药品所出现的任何有害且非预期的反应。

在临床试验中,由于超剂量、药物滥用或药物依赖性、药物相互作用引起的损害被认为是不良反应,现在亦归为不良反应范畴。

中药不良反应的定义和分类壹中药不良反应的主要原因贰中药不良反应的典型案例叁中西药联合应用肆目录第一部分中药不良反应的定义和分类中药ADR的定义在中医药理论指导下,用于预防、诊断或治疗人类疾病,改善其生理功能而给以正常剂量的中药所出现的有害且非预期的反应。

1 副作用毒性作用过敏反应 致癌作用234中药ADR的分类致突变作用致畸作用 特异质反应依赖性6785副作用在常规治疗剂量下,伴随中药的防治作用而发生的一些与防治目的无关的作用,称为副作用。

1柏子仁用于养心安神时,其润肠通便的作用就成为副作用。

当归用于活血养血时,其润肠功能导致轻泻或使慢性腹泻加重亦为副作用 。

2毒性作用由于使用中药引起人体功能或器官组织的损害称为毒性反应。

由于接近或超过极量用药而发生的即刻毒性反应称急性中毒反应。

由于长时间用药蓄积后逐渐发生的毒性反应称慢性毒性反应。

毒性反应的发生与中药本身的毒力、用量、用药时间、体质等因素有关。

3过敏反应又称为变态反应,某些中药也会发生抗原抗体结合反应,造成组织损伤或生理功能紊乱,其病理变化及临床症状多种多样。

常见的为皮肤荨麻疹、红斑、紫癜等,严重时也会发生疱性剥脱性皮炎危及生命,还可能引起呼吸困难、过敏性休克等。

4致癌作用指某些中药能诱发癌症。

多数人认为中药是比较安全的,但近年研究发现,少数中药也有致癌作用。

实验发现槟榔是具有消积导滞、驱虫行水作用的常用中药,我国云南和台湾地区,以及亚洲南部一些国家的民族有嚼食槟榔的习惯,而槟榔中的水解槟榔碱有致癌作用;据印度等国家调查表明,有嚼食槟榔习惯的人群,常会诱发口腔、食道、胃部肿瘤。

探讨中药不良反应的成因与对策

探讨中药不良反应的成因与对策摘要:本文概述了近年来中药不良反应的现状,就中药不良反应的概念,引发因素,提出临床药师在预防中药不良反应中所应该做的工作。

关键词:中药不良反应;原因;探讨【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-7165(2015)17-0180-011 中药不良反应的主要原因笔者总结,造成中药不良反应的原因主要有以下几个方面:1.1 品种来源混乱。

由于历史的原因,中草药来源广泛、品种繁多, 成分复杂,同名异物现象十分严重,加之不同地区用药习惯不同,极容易造成不良反应。

自1993 年比利时报道中草药肾病以来,国内医药界对中草药引起的肾脏损害已有所重视,指出木通等药材中含马兜铃酸, 有导致急性肾衰并发展为终末期肾衰的危险,提出注意该药的肾毒性。

但实际上,这可能是木通的科属不同造成的,关木通为马兜科植物, 东北马兜铃酸亦称木通甲素,是关木通的主要成分之一。

实验证明人体静脉给药量大于1mg/kg 可导致肾损害,长时间低剂量给药可在体内蓄积。

而川木通为毛茛科植物小木通或绣球藤的干燥藤茎,主要成分为绣球皂苷和糖苷等;木通来源于木通科植物木通或其同属植物的干燥藤茎,主含木通皂苷,有利尿作用,无肾毒性。

关木通、川木通、木通3 种木通并非同一品种,其有毒成份马兜铃酸含量依次递减,而误把关木通当木通使用,难免增加产生急性肾功衰竭的风险;香加皮为萝藦科植物杠柳的根皮含强心苷类成分、有毒,五加皮为五加科植物细柱五加的根皮,而医师把香加皮当作五加皮使用,就会有发生洋地黄样中毒的危险。

1.2 炮制加工不当。

众所周知,中药炮制得当可以增强疗效,降低毒性,炮制不当则易引起中毒。

中药大多是生药,其中绝大多数必须经过特定的加工炮制,才能符合临床用药的需要。

特别是一些毒性较大的中药,须经过加工炮制以降低其毒性或消除毒副作用。

如半夏、天南星的姜制,马兜铃的蜜制,肉豆蔻的煨制,巴豆制霜等。

如不依法炮制或该炮制的不炮制,服用后难免引起不良反应的发生。

中药不良反应的基本类型和发生机理

中药不良反应的基本类型和发生机理第一节中药不良反应的基本类型中药不良反应按其发生的原因和临床表现可分为A、B、C、D四种基本类型。

一、A型中药不良反应A型药物不良反应是可以预知的药物不良反应,是由药物已知药理、毒理导致的临床反应和表现,是由于药物本身的固有成分或代谢产物所致,占所有不良反应的70%~80%。

常是药物固有作用增强或持续发展的结果,也可认为是由药理作用增强所引起的。

A型不良反应的程度呈剂量依赖性,多能预知,易于预测,发生率高而死亡率低。

临床主要包括:(1)作用增强型:是由于药物本身固有作用的增强和放大而导致。

如三七、云南白药具有止血抗凝作用,可引起出血倾向;消渴丸可引起低血糖反应。

(2)副作用型:是指在治疗剂量时,随药物的治疗作用而发生的一些与防治目的无关的作用。

如应用人参来补阳补气的过程中,可引起口干、心烦,即属于此类。

(3)毒性型:主要是指药物在正常剂量、正常用法下发生的毒性反应,也包括用药时间过长、用药剂量过大所引起的毒性反应,均可导致人体的生理生化机能异常和结构的病理改变,可发生在任何系统。

包括急性中毒和慢性蓄积性中毒反应。

如应用雷公藤抗风湿,治疗痹痛过程中,可引起肝肾损伤等。

(4)继发型:是指由于药物作用诱发的一些病证。

如排便困难,长期服用番泻叶、大黄、芦荟等中药,由于其中含有的蒽醌类化合物可以增强巨噬细胞的活性及倾化性,可损害肠黏膜上皮细胞,尤其是对隐窝部位上皮细胞的损害,使上皮细胞变性,细胞核固缩,最后上皮细胞坏死脱落,坏死脱落的上皮细胞一部分进入肠腔随粪便排出,另一部分退行性变的结肠上皮细胞,其膜性结构及崩解产物形成脱落小体陷入黏膜固有层,被巨噬细胞吞噬形成。

(5)首剂综合征:是指首次应用某些药物时所发生的不可耐受的强烈反应。

如降压药罗布麻叶,首剂按常量应用,常出现血压骤降现象。

具有首剂效应的药物,其用量应从小剂量开始,根据病情和耐受情况逐渐加大到一般治疗剂量,较为安全。

中药不良反应产生的原因

中药不良反应产生的原因近年来,随着中药的广泛应用,国内外关于中药不良反应的报道也逐渐增多,除了中药本身因素外,在使用中因辩证不当,药不对症、配伍不当、服用剂量过大、长期用药日久蓄积、煎煮不当及机体因素也是导致中药不良反应产生的主要原因。

总结中药不良反应产生的原因,旨在科学、合理的使用中药。

标签:中药不良反应;原因中药不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

由于中药在使用中,既有准字号中成药,也有食字号保健品,还有没有法定质量标准的汤剂等,更重要的是因为药材质量的不稳定,用药剂量、用药时间、配伍变化等大多没有严格规定;临床疗效的多靶向性等导致其不良反应的原因非常复杂。

近年来,关于中药不良反应的报道,有属于药品不良反应的范畴,如穿琥宁注射液等的不良反应;还有相当一部分是用药不当、劣药所致的有害反应,所以,目前所讲的中药不良反应是广义的。

通过查阅国内外关于中药不良反应的报道和笔者所在市各级医疗单位不良反应的统计,归纳中药不良反应的产生,主要有以下几方面原因。

1 药物本身的原因1.1 药材因素中药来源混乱、品类繁多、基原多样,常出现同名异物、品种混乱、真假难辨的情况。

若采药不辨真伪,用药不知是非,极易引起毒副作用的发生。

清代郑肖岩《伪药条辨》曾说:“虽有良医,而药肆多伪药,则良医仍无济于事,故良医良药,互相辅而行。

”指出伪药效差的一面,其次会加重病情,更重要的是伪药易发生毒副反应。

如马兜铃科的关木通导致肾损害就是由于木通类植物基源混乱而导致误用引起的不良反应。

但即使同一原性药材,也可因生长环境、生长年限、采收季节、采收时间、产地加工、炮制加工、储存条件的不同而影响药材质量。

1.2 药材污染中药在生长过程中残存农药,重金属含量增高,放射性元素、微生物污染等不但会影响到中药质量,也会对人体造成危害。

如蜂蜜原为药食两用之品,如果蜜源来自雷公藤、夹竹桃等有毒植物之花,则有中毒的可能。

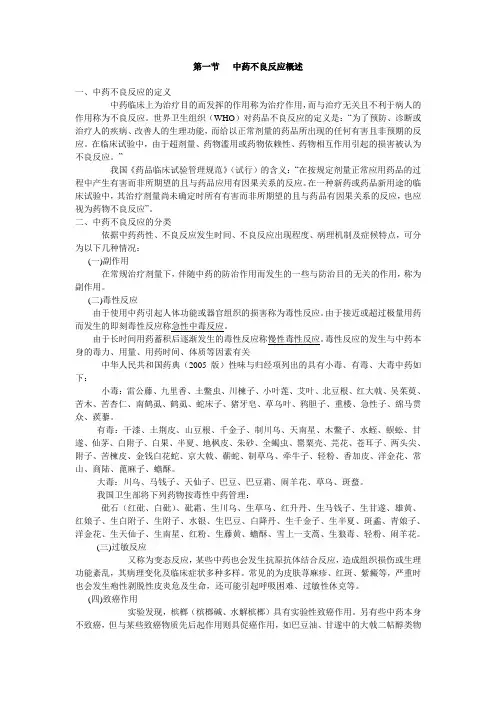

中药不良反应产生的原因及对策分析

(表1)。

表1 中药不良反应原因分析

中药品种

大黄

半夏 黄花夹竹桃

蟾酥 乌头 黄芩

不良反应

腹痛、间断性便秘

中毒反应 洋地黄蓄积中毒

中毒反应 中毒反应 中毒反应

原因分析 大黄性苦、味寒,含有鞣质具有

一定的收敛功效 炮制方法不当 用药时间过长 用药量过大 炮制方法不当

治疗虚寒证,药不对症

商陆

中毒反应

用金属器皿进行煎煮

通过本文的讨论和分析我们发现,一定要注视对中药不良反应 的有效监控,并辨证的看待中药的不良反应。正视存在中药不良反应 的问题,冷静对不良反应的原因进行分析。积极寻求避免中药不良反 应发生的对策,积极学习中药临床使用、配伍方法,建立有效的中药 临床使用评价系统,提高中药使用安全性和有效性。综上所述,要重 视对临床中药不良反应的原因研究,避免对患者的不良影响,保证临 床中药用药安全。

CHINESE MEDICINE 中医中药

CHINA HEALTH INDUSTRY

中药不良反应产生的原因及对策分析

王相美1 纪丽娜2 1.吉林省白山市妇幼保健院,吉林白山 134300;2.吉林省白山市中心医院,吉林白山 134300

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

[摘要] 目的 分析中药不良反应产生的原因和对策。 方法 选取该院2009年12月—2011年12月期间上报的中药不良反应事件,对其具体 原因进行分析,分析解决对策。结果 在2009年12月—2011年12月期间共上报中药不良反应事件11例,通过对原因的分析,制定出预防对策,可 有效避免中药不良反应的再次发生。结论 要重视对临床中药不良反应的原因研究,避免对患者的不良影响,保证临床中药用药安全。 [关键词] 中药;不良反应;原因;对策 [中图分类号] R28 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5654(2012)10(b)-0171-01

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中药不良反应的发生原因及发生机制分析

发表时间:2012-12-07T10:08:50.997Z 来源:《中外健康文摘》2012年第31期供稿作者:张茹霞张丽霞[导读] 中药里许多药物有强烈的毒性,如乌头类、砒霜、雄黄、红娘子等。

张茹霞张丽霞(黑龙江省公安厅安康医院 150001) 1 发生原因 1.1 药物的固有毒性中药里许多药物有强烈的毒性,如乌头类、砒霜、雄黄、红娘子等。

这些药如果使用不慎或用量超过安全范围均可使人中毒或导致死亡。

中药注射剂中含有有害物质、杂质、植物蛋白,外用制剂辅料,如白酒、酒精、醋等使用不当,均可出现毒性反应。

1.2 辨证失当,药不对证有的医生常寒热不分、虚实不辨,药不对证,不仅治之无效,使病症难愈,甚至导致严重后果。

如给肝阳上亢病人服用细辛、肉桂等,等于火上浇油。

1.3 配伍不当配伍不当有两种,一为杂伍,药味越开越多,剂量愈开愈大;二为滥伍,有的医生拘泥于医典,以偏概全而不知变通。

有些中药相互间可产生化学反应,如果配伍不当将引起不良反应,如藜芦就不宜与人参等补益类药同时使用;中、西药之间也有配伍禁忌,如山楂、五味子、乌梅等与磺胺类药同时使用就会引起血尿。

1.4 剂量过大有的药,剂量必须严格掌握,随意加大药物剂量、超剂量用药,即使毒性低的药物也易中毒。

病人不遵守医嘱,擅自超量服药而致的各种毒性反应也常有所闻。

如过量服用肉桂就会引起血尿。

附子中含有乌头碱,小剂量使用具有治疗作用,剂量过大或使用不当就会引起中毒。

1.5 中药品种混乱或以假乱真中药同名异物或同物异名的现象由来已久,给临床用药带来混乱。

如五加皮有南北之分,北五加皮有毒,南五加皮无毒,如果对此不知,则可因使用北五加皮不当而中毒。

以假乱真也屡见不鲜,如有毒的商陆当人参用,可引起毒性反应。

中药来源品种不当,如桑寄生本无毒,但寄生在有毒植物上的就会含有相应的有毒成分。

中药假冒伪劣品种可直接导致不良反应。

1.6 炮制或煎煮不当炮制能减缓药物的毒副作用。

但临床上该炮制而不炮制,生熟不分的现象较为普遍。

有的毒性药物炮制得不及时,有的炮制方法不当,没有遵循基本法则,如汤剂加水量、火候、时间、取汁量、药物先下后下等,使有毒类药物毒性未减。

如经过炮制后的法半夏没有什么毒性,但生半夏却是有毒的。

1.7 剂型或服用方法不当有的药物在剂型或服用方法上有特定的要求,违者服后可致丧命,如砒石不可制成酒剂,鸦胆子必须去壳取仁包服,否则易蚀灼口腔、食管、胃肠。

用药途径不当,如作为肌内注射用的中药注射液被用于静脉注射。

2 发生机制

中药属天然药物的范畴。

自古以来,人类以动、植物为食物,对中药产生了适应性,而人工合成的化学药品对人体相对来说是生疏的异物,加之中药中含有糖类和维生素,进入体内转化为葡萄糖、葡萄糖醛酸,从而帮助解毒,有的含有蛋白质、胶质,能保护胃黏膜、缓和刺激、阻碍有毒成分的吸收,且可与某些有毒成分结合成无毒物,达到消除药物自身和他药毒性及副作用的目的,故其毒副作用与西药比相对轻,疗效肯定,为中外医药界欢迎。

但其固有的不良反应和不断发生的中药中毒病例,仍不得不引起医药学家们的重视。

2.1 毒物在体内的吸收、分布、代谢和排泄

(1)吸收:毒物被机体摄取的过程称为吸收。

毒物引起中毒的速度和强度,在很大程度上取决于毒物吸收的速度和侵入机体的途径。

(2)分布:毒素由给药部位吸收入血后,首先在血浆内呈物理溶解状态,与红细胞或血浆中某些成分相结合,再由血液循环以不同的浓度运送到各器官中,这种转运称分布,毒素分布与其在组织内蓄积和中毒程度密切相关。

一般来说,分布快慢与血液循环的好坏、血管及组织细胞膜的通透性、与血浆蛋白结合的程度、与组织细胞成分的亲和力、毒素本身的脂溶性等理化性质、体内某些屏障、肝脏的首过作用,以及中毒者的年龄等因素有关。

(3)代谢:代谢也叫生物转化,是毒物在体内的化学转化。

其目的是将机体摄取的物质通过氧化、还原、水解、结合等反应变为脂溶性较低或水溶性较高的物质,以便于排出,或变为低毒或无毒物质。

但是,也可变为毒性更高的代谢物,如秋水仙碱进入人体内氧化为氧化秋水仙碱,毒性更强,但最终进一步代谢为无毒物质。

由于肝脏内有各种酶的存在,而且血液供给又丰富,故肝脏是毒物代谢的主要器官;其次是肾脏、消化道和皮肤等。

肺也是一个重要的代谢部位。

有些毒物通过一种以上的生化途径进行代谢。

(4)排泄:多数毒物进入机体后以原形或经过代谢排出体外(后者占多数),其排出时间短者在数天内,长者可达数月,有的甚至可达数年。

毒物及其代谢产物的排出途径有肾脏、消化道、呼吸道、皮肤、汗腺、乳腺和泪腺等,其中主要是肾脏、胆汁和肺。

毒物经肾脏排泄的速度取决于毒物通过肾小球滤过、肾小管分泌和重吸收三种方式转运的速度。

2.2 毒物对机体的作用方式和原理中毒是毒物作用于机体的一系列复杂过程,此过程一般可分为三个时相:①接触相,即毒物的粉碎、溶解。

②毒物动力相,即毒物的代谢过程。

③毒效相,即毒物与机体靶组织中的受体相作用引起中毒。

有些毒物未吸收之前可能首先在接触部位出现作用,如毒物刺激了消化道,便导致恶心、呕吐,毒物刺激了眼睛,便导致流泪等。

机体组织的生化过程各有特点,这就使毒物对靶组织具有选择性的作用,分化越高或生化过程愈复杂的组织对毒物的敏感性愈高,毒物对其损害也愈大。

有些毒物则可选择性地直接作用于某器官。

毒物中毒机制如下: (1)直接化学刺激:如斑蝥素接触皮肤后形成水疱和溃疡,曾有大量外敷斑蝥致死的报道。

去壳巴豆、巴豆霜或蒸煮巴豆的蒸汽可得急性接触性皮炎,较重者出现水疱、脓疱。

(2)对细胞一般功能的干扰:一是干扰神经传导,如河豚毒素,可选择性地阻断细胞膜对Na+的通透性,阻断神经传导,使神经麻痹;二是麻醉作用,抑制氧及营养物的运输,使中枢神经受到抑制。

(3)对酶系统作用的干扰:多数毒物通过对酶系统作用的干扰引起中毒。

酶在机体的生化过程中起着重要作用,而机体的生化过程构成了生命基础,因此中毒的后果是严重的。

毒物对酶的作用可分为以下几类:对酶的不可逆抑制;对酶的可逆性抑制;抑制氧的运输,夺去金属离子;致死性合成。

(4)阻断血红蛋白运输氧的功能:毒物与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白或硫血红蛋白。

某些含氮毒物可使血液内的高铁血红蛋白含量增加。

参考文献

[1]薛建来,蔚红华.中药不良反应简析[J].现代中西医结合杂志;2005年18期.

[2]张丽.中药的不良反应琐谈[J].中国热带医学.2005年06期.

[3]何鲜平,游绍伟.中药的不良反应[A].2006年消化系病学术年会暨胰腺疾病专题讲座论文汇编[C].2006年.。