解析《德伯家的苔丝》中方言的翻译策略

试析张谷若译《德伯家的苔丝》中的方言对译_

试析张谷若译《德伯家的苔丝》中的方言对译作者:车园园赵秀明来源:《首都教育学报》2013年第07期摘要:张谷若将《德伯家的苔丝》中的威塞克斯方言对译为山东方言取得巨大的成功证实了方言对译是成功传译原文中乡土气息还原原作风格的做法,不失为一种“功能对等”。

本文通过对译者背景及山东方言特点的分析验证方言对译的在张译《苔丝》中成功的必然性。

并试析方言对译理论上是可行的,实践中成功与否则取决于译者。

关键词:张谷若;方言对译;山东方言;威塞克斯方言引言译者作为在连接两种文化之间“漂移”的桥梁,既要面对宏大的文学差异又要处理具体的文本细节,由文化身份所决定的翻译策略因此得以在译文中体现出来,美国翻译理论家劳伦斯·韦努蒂认为在翻译史上所有的翻译策略都可以归纳总结为两种,即归化和异化。

一直以来译界对采用归化还是异化的翻译策略争论不休。

提到归化翻译,译界最为熟知的就是张谷若翻译的《德伯家的苔丝》了。

在《苔丝》这部小说中,原文中的对话包含了大量哈代故乡多塞特郡的方言,这正是哈代“地方色彩”得以表现的重要一环。

如何在译文中传达原文的方言特色成为译者面临的一项艰巨的任务。

在张谷若的译文中,译者大胆运用了山东方言以传达原作中的方言韵味,成功的传递了小说的乡土气息,使读者对小说中的人物“如闻其声,如见其人”,不失为一种“功能对等”。

方言对译,即用译入语中一种方言的成分来翻译源语中方言成分的方法。

本文从以下几个方面分析译文中山东方言的使用。

1.译者的时代背景和个人背景从译者所处的时代背景来看,这部译文的初版是在1935年,再版为1957年。

当时大多数中国读者的文化水平还不高,还未曾接触像现在一样多的国外文学作品,也远远没有达到现代读者对于异化作品的接受水平。

在这种情况下,译者采取地道的汉语方言,采用普通读者所能接受的表达方式并无不妥。

正如张谷若先生在《德伯家的苔丝》译者自序中说:“我译这本书的理想,是要用地道的中文,译原来地道的英文”。

顺应论视角下的《德伯家的苔丝》中的对话分析

环球市场/理论探讨顺应论视角下的《德伯家的苔丝》中的对话分析荆梦晓河南大学外语学院摘要:顺应论作为语用学中的一个重要理论,被广泛应用于多方面的研究,翻译、语用策略和二语习得等,但是对文学文本的评析和欣赏却较少。

该理论认为语言使用是一个动态的不断选择的过程,作家的创作恰恰也是不断选择语言的过程。

因此本文选取《德伯家的苔丝》中的对话作为语料,以维索尔伦的顺应论为依据,旨在验证顺应论是否对小说文本中的对话也具有强大的解释力。

关键词:顺应论;《德伯家的苔丝》 ;对话;语境一、引言语言使用就是不断做出有意识的或无意识的选择的过程。

在Verschueren看来,语言使用也是一种社会行为。

所以考察语言使用必须从“认知、社会、文化的综合角度将语言现象与其作为行为的语言使用联系起来。

”作家的创作也是一个使用语言的过程并对语言不断做出选择的过程,不同的语境因素左右着语言形式的选择,而不同的语言选择也会影响到语境的变化。

因而读者若是想真正理解语言背后的含义,也需要激活对语境的认知并从多角度去解读文本。

所以本文我们就以《德伯家的苔丝》为研究语料,运用维索尔伦的顺应论来分析一下哈代是如何通过对话呈现人物形象的,也以此验证顺应论对小说问题的解释力。

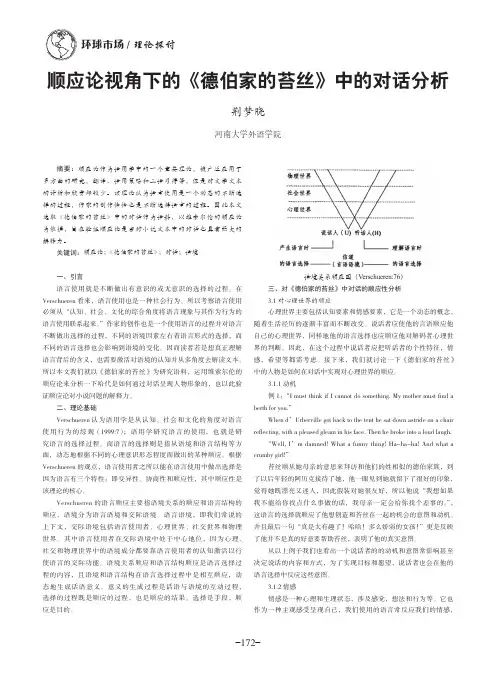

二、理论基础Verschueren认为语用学是从认知、社会和文化的角度对语言使用行为的综观(1999:7);语用学研究语言的使用,也就是研究语言的选择过程。

而语言的选择则是指从语境和语言结构等方面,动态地根据不同的心理意识形态程度而做出的某种顺应。

根据Verschueren的观点,语言使用者之所以能在语言使用中做出选择是因为语言有三个特性:即变异性、协商性和顺应性,其中顺应性是该理论的核心。

Verschueren的语言顺应主要指语境关系的顺应和语言结构的顺应,语境分为语言语境和交际语境。

语言语境,即我们常说的上下文,交际语境包括语言使用者、心理世界、社交世界和物理世界。

其中语言使用者在交际语境中处于中心地位,因为心理、社交和物理世界中的语境成分都要靠语言使用者的认知激活以行使语言的交际功能。

浅析张译本《德伯家的苔丝》超语言维度之美

浅析张译本《德伯家的苔丝》超语言维度之美作者:张颖来源:《美与时代·下》2020年第10期摘要:张谷若翻译的《德伯家的苔丝》不仅忠实准确地传达出原文在语言层面的审美信息,更准确把握了原文超语言维度的审美信息,因此他的译文可以说做到了形神兼备。

结合刘宓庆提出的翻译美学理论分析张谷若译的《德伯家的苔丝》在人物意象、景物意象、意境三个超语言维度的处理方式,以探讨张谷若先生译文传神背后的原因以及翻译之美的非语言载体。

关键词:张谷若;超语言维度德伯家的苔丝;意象美;意境美基金项目:本文系重庆邮电大学2018年度校级教改项目“服务于 ICT 行业的技术翻译和技术传播人才培养模式的探索与实践”(XJG18217);2019年重庆市研究生教育教学改革研究项目“ICT 高校高水平语言服务人才培养模式的构建”(yjg193069);2020年度重庆市高等教育教学改革研究重点项目“‘双一流’战略背景下理工科高校‘外语+技术传播’新复合人才培养模式的探索与构建”(202089)研究成果。

在翻译美学理论中,超语言维度美亦可称为文本的“模糊美”,它看似无影无形,却如人之精神气质在举手投足、一颦一笑之间彰显无遗一样。

超语言维度的审美信息包括意象美、意境美、意蕴美、风韵美、风格美等,其中意象美与意境美最为关键。

因此,译者不仅要再现原文语言维度之美,更要努力把握并再现原文超语言维度之美,才能使译文不但“形似”,更是“神似”。

张谷若翻译的《德伯家的苔丝》就很好地把握了原文的超語言维度审美信息,所以他的译文形神兼备。

以下从意象美和意境美两个角度加以说明。

一、人物意象美“观物取象,以象载意。

”文学艺术中的意象是作家主观情志与外在物象(物、景、境)的融合,具有“景如画面,情似清风”的综合艺术魅力[1]83。

因此,情景交融的意象美是翻译中不可忽视的重要审美信息。

文学作品中的意象可分为人物意象、景物意象、事件意象和综合意象。

人物意象是艺术意象中最重要的意象,常常是所有意象的中心,包括了人物的形貌、情感、意志、思想、行为等,并且富于动态感和生命感[1]83。

《德伯家的苔丝》两个译本的对比分析

《德伯家的苔丝》两个译本的对比分析摘要:本文对《德伯家的苔丝》两个翻译本(即张谷若和吴迪的翻译本)进行了比较,差别主要表现在三个方面:汉语方言和成语的使用,句法结构的选择和风格差异。

关键词:翻译;风格中图分类号:I046 文献标识码:A 文章编号:1000-8772(2009)08-00-0收稿日期:2009-03-28作者简介:李文杰(1984—),甘肃人,贵州大学外国语学院2005级英语系学生,研究方向:翻译。

Hardy(1840-1928)是19世纪后期一个伟大的英国小说家和诗人。

他精通于从贴近的观察和体悟来发现自然,他能透过细微处以一种忧郁高贵的气质来描绘韦塞克斯的广袤风光。

张谷若(1903-1994),原名张余,山东烟台人,北京大学教授。

他因成功翻译《Tess of the D'Urbervilles》等而成名,他提倡用一种标准直译的方式来翻译原文。

吴迪,安徽铜陵人,浙江大学LD。

他致力于英美文学的翻译,出版了《Hardy与世界诗词鉴赏》等专著,他提倡翻译忠于原文,避免错译,注重原著风格的理念。

一、汉语方言和成语的应用运用英格兰西南部的方言是Hardy 小说最突出的特点,而张谷若和吴迪则选择运用山东的方言和成语,例如:The event of Tess Durbeyfield's return from the manor of her bogus kinsfolk was rumoured abroad, if rumour be not too large a word for a space of a square mile.张译:苔丝?德北从那位冒牌本家的府上回来了这件事,到处传说开了。

如果在这方圆一英里的地面上,到处传说这种字眼,不算夸大其词的话。

吴译:苔丝德贝菲尔离开冒牌的贵族,回到家乡这件事,很快就传开了,弄得满城风雨。

不过,在这不到方圆一英里的小地方,用“满城风雨”这个词未免太夸大了。

描述翻译理论下的《德伯家的苔丝》的两个中译本

描述翻译理论下的《德伯家的苔丝》的两个中译本摘要:《德伯家的苔丝》是托马斯·哈代的代表作,百年来经久不衰,学者一直对其保持浓厚的研究兴趣。

本文在描述翻译研究理论为基础上,对《德伯家的苔丝》的中译本对张谷若的翻译文本和孙法理的翻译文本。

关键词:规范性翻译研究;规范;张谷若;孙法描述翻译研究的一个要点是规范。

规范随时间变化而变化,在文化、政治、意识形态等各种因素交互影响下产生。

图瑞认为,任何翻译都是由规范支配,但规范不应该是评价译本质量的唯一标准,因为翻译活动是在一定的文化中发生的而规范仅仅涉及语言学和语言本身。

长时间以来,对于《德伯家的苔丝》中文译本,在众多翻译家中,张谷若的翻译译本被认为是最好,最贴近原文意思。

人们习惯于为众多翻译译本贴上标签、分出上下。

有些评价是不公平的。

此论文在描述性翻译的理论基础上,从文化方面来分析张谷若和孙法理的翻译译本,其目的不是将两个译本一比高下,而是用最标准的翻译理论来评析两个译文。

相比较外国研究者来说,结构主义批评家主要关注哈代小说创作的结构。

在苔丝短暂的一生中,为追求幸福生活有四次探索。

另一个批评家Siobhan Chapman坚持的观点是苔丝的四种不同的人生经历和夏娃相同。

苔丝如同夏娃经历了三个人生阶段为引诱、妥协和惩罚。

生态批评家认为在写作过程中环境的重要性。

在《德伯家的苔丝》中,对环境的描写,尤其是心理描写为人物行为提供了重要的写作背景。

女权主义批评家认为苔丝作为一名女性,受到父权社会以及男性的压迫,不论在精神上还是在身体上。

而在国内,研究苔丝这本小说的人比比皆是。

张谷若的第一部翻译译本在上海经济出版社出版。

但是由于各种原因,一直在1980s以后学者对哈代的研究才开始兴起。

像国外的学者一样,中国的批评家从各个方面开始研究并且有着深刻的理解。

描述性翻译理论学派的学者通常会问两个基本的问题。

第一种是什么因素会使翻译家将一种文本翻译成另外一种文本。

第二个是在目的语中翻译译本起到什么作用。

从归化异化角度比较《苔丝》两译本

2018年43期总第431期ENGLISH ON CAMPUS从归化异化角度比较《苔丝》两译本文/王岩岩 田翠芸【摘要】本文选取哈代名篇《德伯家的苔丝》的两个译本,从归化异化的角度分析了译文中方言、人物语言及语篇结构的翻译,旨在通过对比分析两个译本,为今后的文学翻译中归化异化如何合理应用提供一定指导。

【关键词】《德伯家的苔丝》;方言;人物语言;语篇结构【作者简介】王岩岩(1992-),女,汉族,河北邢台人,硕士研究生,华北理工大学,研究方向:英语笔译;田翠芸,华北理工大学。

一、引言《Tess of the D’Urbervilles》是托马斯·哈代的代表作之一,在19世纪英国文学史上占有重要的地位,同时也为哈代在世界文学史上的地位奠定了基础,其在英国文坛上也具有极高得价值。

想将这本著作译成汉语,且保持其原有的语言风格,实属不易。

在现有的译本中,比较出色便有张谷若和孙法理两人的版本。

张谷若所译的《德伯家的苔丝》和孙法理所译的《苔丝》是本文的研究重点,研究其两个译本的异同之处及归化与异化在其中的应用。

在翻译研究史上,学者最初对直译和意译进行了一番争论,而其之后发展为对归化与异化的研究,直译意译更侧重于语言层面的处理,随着人们研究的不断深入,研究层面也从语言层面延展到文化,语篇等领域,而归化异化便是由此而登上学者探讨的舞台。

施莱尔马赫曾表示翻译的处理只有两种技巧可言,一种就是保持原文本的风格,使译者原地不动,读者来使劲向译者靠拢;另一种便是译者充分考虑读者的感受,读者保持原地,译者使劲向读者靠拢。

韦努蒂曾指出,为求译文的通顺流畅,在英美文化翻译史上,归化法一直占据着大片天地,但实际上,这虽然达到了译文的流畅,却没有尊重原作的文化传统。

尽管有韦努蒂这一犀利的观点,受改革开放的影响,中国也同西方国家一样,一直将归化的翻译方法奉为尊崇,各个翻译大家仍旧将归化作为其在进行翻译时的主要翻译方法。

二、译文中方言的翻译哈代在创作《Tess of the D’Urbervilles》时,其中的很多语言都是选用了英格兰南部地区的方言,具有很浓重的乡土色彩,张谷若和孙法理在对其进行翻译时也进行了一系列处理,出生于山东的张谷若选用了其故乡的方言代替原文中的地道英格兰方言,也就是选用了归化的方法;孙法理在进行翻译时,也运用了各种技巧,采取直译即异化的方法偏多,保持了原文的本真。

从理解原意方面比较研究《苔丝》的两个中译本

从理解原意方面比较研究《苔丝》的两个中译本杜素霞【摘要】文章主要比较《苔丝》这部小说的原著和“张译”与“吴译”两种译文,通过具体选段译语的评估与分析,对哈代的名篇———《苔丝》进行再认识,找出两个中译本各自的特点。

文章主要从理解原意方面,通过不同版本的比较,一系列重要的翻译问题能被检查出来。

想要重新翻译这本小说,人们也许从现有的问题中学会更多,促使他们自己翻译得更好。

%This paper mainly compares thetwo versions of translation of the novel Tess by ZHANG Gu - ruo and WUDi from the understanding of the original meaning. Through the evaluation and analysis of the specific selections of the target language,we can get some new understanding of Hardy’s famous - - Tess. This article mainly,from the aspect of understanding the original meaning,through the comparison of different versions,a series of important problems in translation can be checked out. Perhaps,people who want a new translation of the novel can learn from the existing problems and make their own a better translation.【期刊名称】《漯河职业技术学院学报》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】3页(P146-148)【关键词】理解原意;比较;分析【作者】杜素霞【作者单位】福建农业职业技术学院,福建福州 350119【正文语种】中文【中图分类】I106《苔丝》是哈代的代表作,也是世界文学宝库中的一颗明珠,问世120年来,一直深受读者喜爱,同时《苔丝》在哈代的全部小说中,吸引着最为广泛的读者。

小说翻译中会话含义的再现——《德伯家的苔丝》汉译本实证分析

“ s e r s.’ Ye ,d a e t ’

“ Am ob l v hs rm o rma n rIa t a ei It ei eti?F o y u n e m otk t e

a r e O y u stu . o

c n o eo t f o rmid!Yo u h ob !Ye o r a n tb u u n oy u o g tt e t uae y

形式。

关键词 : 会话含义 ; 作原则; 合 小说对话翻译 中图分 类号 : 35 9 H 1 . 文献标识码 : A

文章编号 :6 4— 84 2 1 1 0 7 0 17 5 8 (0 2 0 — 10— 2 J

一

引 言

Gi 在其 《 辑 与会话 》 re c 逻 一文 中提 出了 “ 会话 含 义”

在实际生活中人们常常出于某种目的在不同程度上有意不遵守上述准则在会话中如果一方没有遵守某个或某些准则另一方通常只好越出话语的表面意义去领会对方话语中的深层意义寻求说话人在什么地方体现着合作原则会话含义由此产生

第 4卷 第 1期 21 0 2年 1月

当代 教 育 理 论 与 实 践

Th oy a d Pr ̄ie o ne oay E u a in e r n a c fCo t mp rr d c t o

n t… o . f ,my T s — n t i g i o r n s s c My wi e es oh n n y u war t u h a a

二

《 伯家 的苔 丝》 话 中会 话含 义的翻 译 德 对

s p o i o s ta ? ’ u p s i n a h t ’ t “ m o u fmy mi d. h ad I a n to t n ”s e s i . o

解析《德伯家的苔丝》中方言的翻译策略

解析《德伯家的苔丝》中方言的翻译策略【摘要】托马斯·哈代是英国十九世纪著名的诗人、小说家,他的代表作《德伯家的苔丝》发表于十九世纪末期。

作品描绘了在当时英国的农村,一位普通农村女性悲惨的人生和命运,以主人公苔丝短暂的一生为读者展现了一幕人间悲剧。

本文对《德伯家的苔丝》中方言的翻译策略进行了详细的解读。

【关键词】《德伯家的苔丝》;哈代;方言哈代是十九世纪英国著名的小说家、诗人。

他的代表作《德伯家的苔丝》充分体现了他的创作精神。

作品的主人公苔丝是一位清新优美的少女形象。

她对美好生活有着无限的渴望和追求,她气质高雅,容貌娇美,让人不禁感叹造物主的神奇,然而,就是这样一位美好的少女,却在社会的丑恶中走向毁灭,让人扼腕叹息。

通过作品,作者对陈旧是中古思想和宗教道德进行了强烈的抨击,揭示了这些思想道德对人性的束缚,对社会进步的阻碍。

苔丝对人间真善美的追求,与腐朽的社会制度以及道德理念形成了强烈的对比,让人们在哈代的嘲讽中深深感悟。

一、作品解读十九世纪的英国,仍然处于男权主义思想的统治之下,女性在社会中的主体地位和主体意识严重缺失,只能作为男性的附属品,承受着身心的双重压迫。

当时的英国正处于维多利于鏊时代,是英国工业革命发展的巅峰,英国在这一时期发展成为“日不落帝国”,英国的大资本主义在这一时期向农村迅速渗透和蔓延。

聪明美丽而勤劳善良的少女苔丝对自由和平等有着无限的向往;但是她只是一位工厂工人,一个社会最底层的劳动者,在当时男权主义思想的统治下,她根本就无法摆脱男权制对女性思想和行为的束缚。

哈代在作品中始终对男权制社会观念和思想道德进行抨击。

对亚雷这个在资产阶级的投机者,内心肉欲横流,却扮起一幅假面孔来欺骗苔丝,给这位纯洁的少女在精神和肉体上造成了极大的伤害,而最具有讽刺意味的是,最后苔丝被判了死刑,亚雷却变成了一个牧师,收到法律保护。

苔丝短暂的一生都受到了男权制和社会家长制的禁锢,他的思想被奴化,人身自由被束缚。

简评《苔丝》的两个中译本

简评《苔丝》的两个中译本

梁小珊;梁慧

【期刊名称】《科教文汇》

【年(卷),期】2008(000)033

【摘要】本文就<苔丝>的两种汉译本进行了比较研究,通过具体选段译语的评估与分析,从方言的灵活处理、词语的选择两方面分析两种汉译本.

【总页数】1页(P241-241)

【作者】梁小珊;梁慧

【作者单位】湖南科技学院中文系,湖南·湘潭,425100;华中师范大学,湖北·武汉,430078;南华大学外国语学院,湖南·衡阳,421001

【正文语种】中文

【中图分类】H059

【相关文献】

1.试比较《苔丝》两个中译本译者采用的翻译策略 [J], 杜素霞

2.从理解原意方面比较研究《苔丝》的两个中译本 [J], 杜素霞

3.从选词和描述比较《苔丝》两个中译本的特点 [J], 杜素霞

4.试论以泰特勒的翻译三原则解析《德伯家的苔丝》的两个中译本 [J], 蘧蕾蕾

5.试论以泰特勒的翻译三原则解析《德伯家的苔丝》的两个中译本 [J], 蘧蕾蕾因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

解析《德伯家的苔丝》中方言的翻译策略【摘要】托马斯·哈代是英国十九世纪著名的诗人、小说家,他的代表作《德伯家的苔丝》发表于十九世纪末期。

作品描绘了在当时英国的农村,一位普通农村女性悲惨的人生和命运,以主人公苔丝短暂的一生为读者展现了一幕人间悲剧。

本文对《德伯家的苔丝》中方言的翻译策略进行了详细的解读。

【关键词】《德伯家的苔丝》;哈代;方言哈代是十九世纪英国著名的小说家、诗人。

他的代表作《德伯家的苔丝》充分体现了他的创作精神。

作品的主人公苔丝是一位清新优美的少女形象。

她对美好生活有着无限的渴望和追求,她气质高雅,容貌娇美,让人不禁感叹造物主的神奇,然而,就是这样一位美好的少女,却在社会的丑恶中走向毁灭,让人扼腕叹息。

通过作品,作者对陈旧是中古思想和宗教道德进行了强烈的抨击,揭示了这些思想道德对人性的束缚,对社会进步的阻碍。

苔丝对人间真善美的追求,与腐朽的社会制度以及道德理念形成了强烈的对比,让人们在哈代的嘲讽中深深感悟。

一、作品解读十九世纪的英国,仍然处于男权主义思想的统治之下,女性在社会中的主体地位和主体意识严重缺失,只能作为男性的附属品,承受着身心的双重压迫。

当时的英国正处于维多利于鏊时代,是英国工业革命发展的巅峰,英国在这一时期发展成为“日不落帝国”,英国的大资本主义在这一时期向农村迅速渗透和蔓延。

聪明美丽而勤劳善良的少女苔丝对自由和平等有着无限的向往;但是她只是一位工厂工人,一个社会最底层的劳动者,在当时男权主义思想的统治下,她根本就无法摆脱男权制对女性思想和行为的束缚。

哈代在作品中始终对男权制社会观念和思想道德进行抨击。

对亚雷这个在资产阶级的投机者,内心肉欲横流,却扮起一幅假面孔来欺骗苔丝,给这位纯洁的少女在精神和肉体上造成了极大的伤害,而最具有讽刺意味的是,最后苔丝被判了死刑,亚雷却变成了一个牧师,收到法律保护。

苔丝短暂的一生都受到了男权制和社会家长制的禁锢,他的思想被奴化,人身自由被束缚。

作为一个向往自由的新女性,苔丝却一直没有得到相应的社会主体地位,在父权制面前,她的理想是那么的苍白无力。

最初的苔丝是一位乡下女孩,她端庄秀美、纯洁善良。

但是母亲为了让全家人摆脱贫穷受苦的生活状态,竟然想要苔丝与亚雷这个冒牌贵族、伪君子结亲;当时的女性主义思想已经开始涌动,资本主义上流社会的女性可以寻找属于自己的爱情,可以选择自己喜欢的生活,而苔丝却失去了这些权利,亚雷这个暴发户对苔丝的心灵和肉体实施了无情的蹂躏和摧残,最后走向了死亡和毁灭。

苔丝的母亲一直认为女儿的美貌就是资本,是通向上流社会和富裕生活的钥匙,只要女儿能嫁给亚雷并取得亚雷的欢心,那么苔丝就一定能成为上流社会的贵妇人,而她只要抓住女儿这张王牌,就能过上衣食无忧的生活。

虽然苔丝明白在当时的社会环境中,女人的美貌可以是通向美好生活的资本,也可能是让全家万劫不复的病毒。

但是母亲的诱导让苔丝还是一步步走进了这个陷阱,走进了不平等婚姻的牢笼。

苔丝的母亲得知亚雷已经占有了女儿的身体,她的内心竟然没有意一丝的愤怒和担心,而是觉得这是一个好的信息,认为亚雷对苔丝动了心,要娶她为妻。

她甚至在背后鼓动女儿:既然事情发生了,你就应该让他娶你,这对于任何一个女人都应该这样做。

专横跋扈的封建家长观念彻底断送了女儿的一生,让苔丝在痛苦中煎熬和走向灭亡。

在维多利亚时代,封建男权主义发展到顶峰,男权制思想对人们的思想和女性意识的束缚达到顶点。

当时社会的主流思想是,男性是社会的主导和中心,是权力和地位的拥有者。

女性没有完全的人格和社会地位,只能依附男性存在。

男性可以对女性随意摆布和支配,但是不服从男性或者有其他想法的女性是不被社会认可的,是要受到指责的。

在《德伯家的苔丝》这部小说,作者哈代塑造了苔丝这样一个爱与美结合的完美女性形象,女性意识开始觉醒,她始终不甘心受到男性的侮辱和摆布。

她开始反抗男权主义,反抗封建思想道德对女性的束缚。

她要追求自己的爱情,选择自己想要的生活方式。

苔丝认为,真正的爱情不能以物质利益为基础,不能屈从于任何一个男性的摆布,而是向往平等自由和没有物质欲的纯洁婚姻。

在这一切都不能实现时,她宁可杀死亚雷,哪怕要付出生命的代价,也要追求那一瞬间的自由,所以,在她杀死亚雷之后,与自己的心上人度过了最为珍贵和幸福的短暂时光,然后昂首挺胸走向刑场,无所畏惧也无所遗憾,苔丝是用生命对父权制的罪恶进行控诉和抗争。

二、方言翻译策略1、方言的对等翻译策略一直以来,文学作品中的方言都是翻译工作者最为棘手的问题,可以说是对翻译工作的绝对挑战。

如果从作品的整体分析,方言不仅仅是字面上所表达出来的意思,更重要是带有很丰富的地域性特色和文体功能的体现。

例如,运用方言会让作品更加真实可信,让读者赶到更为亲切,或者在塑造人物形象,增强文本艺术效果和体现作品讽刺意味等方面发挥着重要作用。

但是,世界各地的方言因为语种和地域的不同会在文化内涵上存在着巨大的差异,译文如何体现这一功能,成为翻译工作者的首要难题。

因而,在不同的翻译实践中,译者的翻译策略一直是翻译界争论的焦点并且往往难以达成一致。

然而,方言对译的出现改变了这一状况,这种翻译策略竟然前所未有的受到了翻译界的一致欢迎。

这种方法就是采用目标语的方言来代替原语方言,许多学者在实践中采用这一翻译策略并取得了良好的效果。

在具体翻译的时候,如何翻译文学作品中的方言以及如何将英语文学作品中的方言翻译成汉语需要我们进一步讨论。

第一,方言与标准语的翻译有很大差异,方言翻译很难真正做到“对等”或者是忠实原文。

在语体或者语义上会有一定程度的损失;第二,在确认方言功能方面的工作远比翻译要重要得多,例如,表达地理位置信息的方言就无法用任何方式翻译,只能保持原文的语音,如果是表达人物身份或者教育的方言,则可以采用对等法进行补偿翻译。

例如将原文中的方言翻译成口语化和地方化的汉语,而原文中的标准语则翻译成正式的,标准的汉语。

孙致礼先生在翻译《德伯家的苔丝》这部小说时,针对方言采用的就是汉语通俗表达法。

我国很多翻译工作者都采用不同的方式进行翻译,例如《德伯家的苔丝》中苔丝与妈妈的对话在翻译时就因策略的不同而出现了很大的分歧。

苔丝的妈妈是一个农村妇女,只会说威赛克斯方言,她弄不懂家族的名字,不懂历史。

张若谷在翻译的时候就用很多山东方言对威赛克斯方言进行翻译,比如叨登、叨咕、晕达乎儿,意思是回忆过去,絮絮叨叨和喝醉酒的意思。

这种方言对等的翻译模式自然会让译文妙趣横生;孙致礼先生在翻译的时候则完全采用了通俗汉语的翻译模式。

很多学者提倡方言对等翻译,但是也有很多学者持不同意见。

他们认为两个完全不同语种之间是无法进行对等翻译的。

如张若谷的译本中虽然用山东方言表达了苔丝妈妈的想吐气息,但是却将很多其他功能丢失了,原文本的语言特点也有很大程度的扭曲。

但是与孙致礼的翻译策略不同,张若谷的翻译策略却在人物形象塑造方面凸显出了巨大的效果。

他用山东方言展现了一个喋喋不休、喜欢炫耀的农村妇女形象。

在国外,方言是有社会标志的,所以会影响到操方言者的尊严问题,但是在中国没有这种顾虑,翻译过错也没有想象的那么严重。

但是我们能否承认说方言的对等翻译是不可行的呢,答案当然是否定的,虽然对缝翻译会给文本信息造成损失,但是出于艺术效果和社会影响的考虑,仍然不失为一种可取的翻译策略。

2、冗余信息的增加翻译的目的,是实现不同语种之间的互相转换,以便达到文化交流的目的。

译者在这里可谓是责任重大,他不仅是原文的读者,更是目标语译文的作者。

译者可以说是一个信使,他首先要接收原语文本的信息,然后再将其进行处理和传递,最后面对目标语读者进行发送。

所以,译者必须要了解原文作者的写作背景、风格、修辞手法、艺术手法、文本要表达的内涵等等一系列的信息,然后再次基础上进行转码处理,然后将处理后的信息再以接受者最容易接收的方式传达出去。

翻译时必然会出现一种状况,那就是冗余信息的增加,总的来讲,那就是要原文省略的部分要补足,重复的部分要体现,隐含的语义要表达出来,历史文化背景等等知识要进行补充说明。

这些信息的增加都是为了目标语读者能更好地理解译文,以达到了解和理解原文的目的。

学者们提出,这种文本之外的信息,其实不应该参与到文本本身的翻译中,而是应该以解释,注释的形式进行正文外说明。

尤其是对于原文本的历史背景,风俗习惯等等,译者必须要注释。

张若谷在翻译《德伯家的苔丝》时,就在译注这方面做得很是成功,例如,他打着喳喳儿说:“三个利亚,都为的是一个拉结呀”,注解说明在《旧约·创世纪》中,雅各为拉班工作,只是为了能得到拉结拉结的故事来让读者能明了,这里引用这个典故就是为了表明克莱对苔丝的爱。

因为中国的读者不甚了解西方文化,所以这种历史背景或者古典根据的注释是必须的。

另外,还有针对西方的一些传统节日,风俗习惯,宗教信仰,也必须让中国的读者在了解的基础上再去欣赏作品,这样才是对原文以及原作者的最大尊重。

这时,必要的冗余信息的增加就是为了解决这些问题最行之有效的方法。

结论:英国十九世纪著名的小说家、诗人托马斯·哈代于1891年发表了他的代表作——长篇小说《德伯家的苔丝》。

以悲剧的手法展现了维多利亚时代发生在英国农村的一个美丽少女的悲剧故事。

从小说问世起,整个社会都感受到了这个悲剧带来的震撼人心的力量,但是也引来了评论界的种种争议。

哈代在当时的社会背景下,塑造了一个失贞而且杀夫的女性并且对她进行赞扬和歌颂,为当时的社会难以接受。

但是哈代本着敢于挑战权威和思想道德的勇气,为后人留下了一部稀世珍品。

参考文献:[1] 熊锋华. 男权社会下的悲剧——读《德伯家的苔丝》[J]. 重庆工业高等专科学校学报. 2004(05)[2] 程春兰. 挑战道德的纯洁——评哈代笔下的苔丝[J]. 江汉大学学报(人文科学版). 2004(05)[3] 杨建玫. 从《德伯家的苔丝》看哈代的男性思维与女权意识[J]. 新乡师范高等专科学校学报. 2004(01)[4] 刘秋萍. 关于“德伯家的苔丝”——悲剧的分析(英文)[J]. 双语学习. 2007(03)。