相渗渗透率的计算

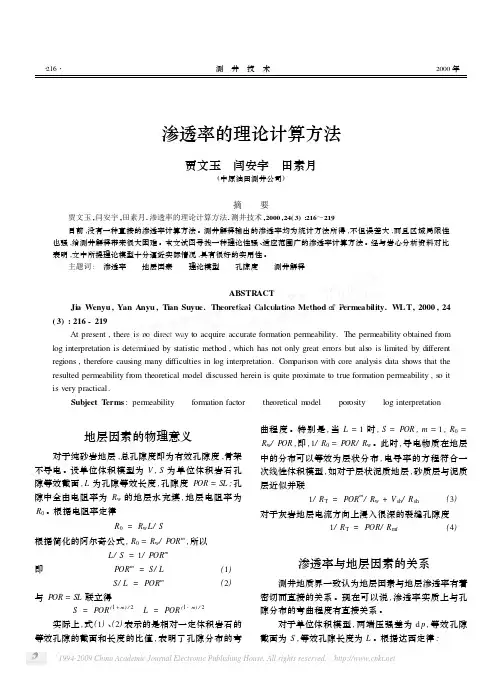

渗透率的理论计算方法

泄压深度 ,U 代表流体粘度 。K L 可直接表述裂缝的渗 透性 。 对于纯砂岩 , 由粒度中值 M d 估算比表面的公式 为 ( 13) B = 6 ( 1 - POR ) / M d 所以 H = 2POR/ B = POR × M d / 3 ( 1 - POR) 因为 S/ L = PORm 所以由 K = K L S/ L 得

第 24 卷・ 第 3 期 贾文玉等 : 渗透率的理论计算方法

・2 1 7 ・

对于岩石截面 , Q = Kd p/ U 对于孔隙截面 , Q = KL d pS/ UL KL 为等效孔隙模型的特征渗透率 。因此

K = KL S / L

πrLU d V/ d r F=2 应与圆柱体两端的压差力 πr2 dp 平衡 ,即 πrLU d V/ d r = πr2 d p 2 流速梯度为 : dV/ dr = r dp/ 2UL 由 r = R 时 V = 0 得到 r = 0~ R 上的定积分为速度

曲程度 。特别是 , 当 L = 1 时 , S = POR , m = 1 , R0 =

Rw/ POR , 即 , 1/ R0 = POR/ Rw 。此时 , 导电物质在地层

中的分布可以等效为层状分布 , 电导率的方程符合一 次线性体积模型 , 如对于层状泥质地层 , 砂质层与泥质 层近似并联

1/ R T = POR m / Rw + V sh/ R sh 1/ R T = POR/ Rmf

地层因素的物理意义

对于纯砂岩地层 ,总孔隙度即为有效孔隙度 ,骨架 不导电 。设单位体积模型为 V , S 为单位体积岩石孔 隙等效截面 , L 为孔隙等效长度 , 孔隙度 POR = SL ; 孔 隙中全由电阻率为 Rw 的地层水充填 , 地层电阻率为

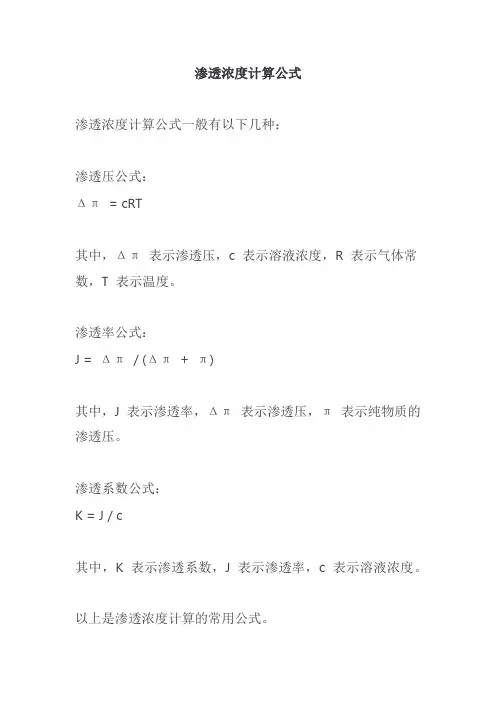

渗透浓度计算公式

渗透浓度计算公式

渗透浓度计算公式一般有以下几种:

渗透压公式:

Δπ= cRT

其中,Δπ表示渗透压,c 表示溶液浓度,R 表示气体常数,T 表示温度。

渗透率公式:

J = Δπ/ (Δπ+ π)

其中,J 表示渗透率,Δπ表示渗透压,π表示纯物质的渗透压。

渗透系数公式:

K = J / c

其中,K 表示渗透系数,J 表示渗透率,c 表示溶液浓度。

以上是渗透浓度计算的常用公式。

需要注意的是,这些公式通常是在特定的条件下适用的,如果条件发生变化,公式的适用性也可能发生变化。

所以在使用这些公式计算渗透浓度时,要注意确认条件是否符合要求。

下面是一个使用渗透压公式计算渗透浓度的例子:

假设某种溶液在25℃温度下的渗透压为 1.0atm,气体常

数R 为8.31J/mol·K,则该溶液的浓度 c 可以用渗透压

公式计算得到:

c = Δπ/ RT = 1.0atm / (8.31J/mol·K * 298K) =

0.028mol/L

这样就可以得到该溶液的浓度为0.028mol/L。

如果要使用渗透率公式或渗透系数公式计算渗透浓度,也可以使用类似的方法。

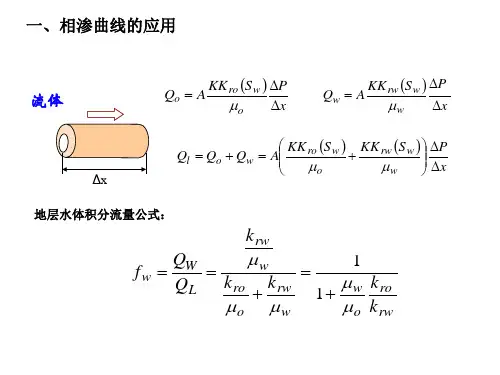

相渗及单井产能计算

一、相渗曲线的应用

含水与采出程度关系曲线 100 90 80 70 含水 ,% 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 采出程度 ,% 25 30 35 40

二、井网密度的计算

1、合理井网密度的计算 、

根据胜利油田的实际资料回归出来的井网密度与采收率关系公式:

ER = (0.742 + 0.19 lg

(B − C)(P / A, i, t ) − K = 0

(1 + i )t − 1 (P / A, i, t ) = i(1 + i )t

(1 + i )t − 1 t ⋅ K + C t i(1 + i ) NP = (1 + i )t − 1 L⋅ i(1 + i )t

K × K ro ( S w ) K ro ( S w ) J ro ( f w ) = = = K ro ( S w ) K × K ro max K ro max

无因次采液指数:

K ro ( S w ) J rl ( f w ) == 1 − fw

一、相渗曲线的应用

驱油效率: 驱油效率:

ED =

临86-1井日油7.2t),油井前三年初期平均单井产能取 86- 井日油7.2t),油井前三年初期平均单井产能取 7.2t),

7.0t/d。

β

(一)新井经济极限界限研究

1.计算方法研究 1.计算方法研究

经济极限初产: 经济极限初产:

投资 成本

K = (I d + Ib ) ⋅ β

)* β +

T

∑C

经济极限累油: 经济极限累油

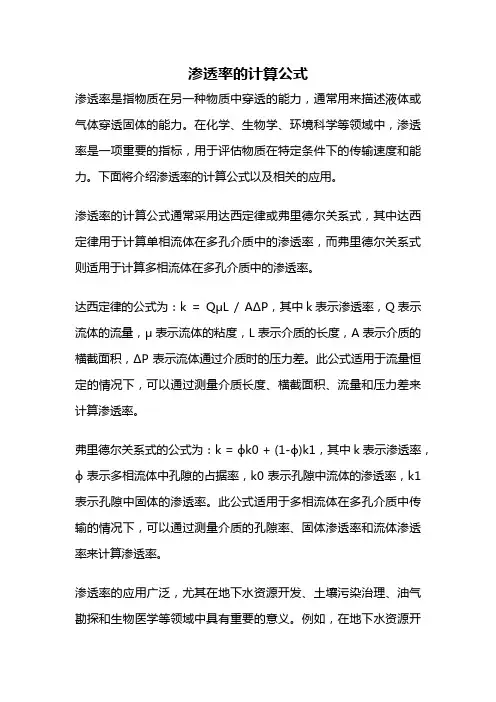

渗透率的计算公式

渗透率的计算公式渗透率是指物质在另一种物质中穿透的能力,通常用来描述液体或气体穿透固体的能力。

在化学、生物学、环境科学等领域中,渗透率是一项重要的指标,用于评估物质在特定条件下的传输速度和能力。

下面将介绍渗透率的计算公式以及相关的应用。

渗透率的计算公式通常采用达西定律或弗里德尔关系式,其中达西定律用于计算单相流体在多孔介质中的渗透率,而弗里德尔关系式则适用于计算多相流体在多孔介质中的渗透率。

达西定律的公式为:k = QμL / AΔP,其中k表示渗透率,Q表示流体的流量,μ表示流体的粘度,L表示介质的长度,A表示介质的横截面积,ΔP表示流体通过介质时的压力差。

此公式适用于流量恒定的情况下,可以通过测量介质长度、横截面积、流量和压力差来计算渗透率。

弗里德尔关系式的公式为:k = ϕk0 + (1-ϕ)k1,其中k表示渗透率,ϕ表示多相流体中孔隙的占据率,k0表示孔隙中流体的渗透率,k1表示孔隙中固体的渗透率。

此公式适用于多相流体在多孔介质中传输的情况下,可以通过测量介质的孔隙率、固体渗透率和流体渗透率来计算渗透率。

渗透率的应用广泛,尤其在地下水资源开发、土壤污染治理、油气勘探和生物医学等领域中具有重要的意义。

例如,在地下水资源开发中,渗透率可以用来评估地下水的流动速度和方向,从而帮助确定最佳的地下水开采方案。

在土壤污染治理中,渗透率可以用来评估污染物在土壤中的传输速度和能力,从而帮助制定有效的污染治理方案。

在油气勘探中,渗透率可以用来评估油气藏的渗透性和储量,从而帮助确定最佳的采油方案。

在生物医学中,渗透率可以用来评估药物在组织中的传输速度和能力,从而帮助制定更有效的治疗方案。

渗透率是一项重要的指标,可以用于评估物质在特定条件下的传输速度和能力。

通过达西定律和弗里德尔关系式等计算公式,可以精确地计算渗透率,从而为各种应用提供有力的支持。

在未来的研究中,渗透率将继续发挥重要的作用,为各种领域的研究和应用提供更加准确和可靠的数据支持。

碳酸盐油藏中三相流相对渗透率的计算方程式

碳酸盐油藏中三相流相对渗透率的计算方程式碳酸盐油藏的三相流相对渗透率主要是指碳酸盐含量油藏的气、液、固三相流在所有岩石孔隙内渗流的占比率,还可以用来衡量不同储层岩石间渗流特性的差异程度。

它是一种重要指标,可以预测碳酸盐含量油藏的储量和容量,为油藏的技术开发制定技术规范提供基础,为优化开发方案提出参考建议。

一、碳酸盐油藏三相流相对渗透率的基本概念1、碳酸盐油藏的三相流相对渗透率是指油藏的气、液、固三相流在所有岩石孔隙内渗流的占比率。

2、三相流相对渗透率用来衡量不同储层岩石间渗流特性的差异程度。

3、三相流相对渗透率是一种重要指标,可以预测碳酸盐含量油藏的储量和容量,为油藏的技术开发制定技术规范提供基础,为优化开发方案提出参考建议。

二、碳酸盐油藏三相流相对渗透率的计算方程式碳酸盐油藏三相流相对渗透率计算方程式:1、气相流相对渗透率的计算方程式:Pf = Pg/Pt其中,Pf表示气相流相对渗透率;Pg表示气压孔隙压力;Pt表示气压总压力。

2、液相流相对渗透率的计算方程式:Sw = (1-Y2)/(1-Y1)其中,Sw表示液相流相对渗透率;Y2表示碳酸盐含量油藏的碳酸盐含量;Y1表示地层水中碳酸盐含量。

3、固相流相对渗透率的计算方程式:Pf = (1-D2+Y2)/(1-D1+Y1)其中,Pf表示固相流相对渗透率;D2表示盐油层的固体比; Y2表示碳酸盐含量油藏的碳酸盐含量;D1表示岩石固体比;Y1表示地层水中碳酸盐含量。

三、碳酸盐油藏三相流相对渗透率的计算要点1. 碳酸盐油藏的三相流相对渗透率的计算是根据碳酸盐含量油藏的碳酸盐含量、盐油层的固体比、岩石固体比以及地层水中碳酸盐含量等多种因素来计算。

2. 计算过程中,必须对碳酸盐含量油藏的碳酸盐含量、盐油层的固体比、岩石固体比以及地层水中碳酸盐含量等参数做出较准确的测定和估算,以准确反映碳酸盐油藏的渗流特性。

3. 利用三相流相对渗透率可以更准确地了解碳酸盐含量油藏的储量和容量,为油藏的技术开发提供参考建议。

相对渗透率曲线的标准化处理方法

S or

——残余油饱和度

标准化油相相对渗透率:

* K ro

Ko K( o SW i)

K W ——含水饱和度

Ko

SW SW

时的水相渗透率

——含水饱和度

时的油相渗透率

——残余油条件下的水相渗透率 KW (S or) ——束缚水条件下的油相渗透率 K( o S Wi)

显然,每一块标准化曲线的含水饱和度和相对渗透率的变化范围都是从0→100%。

相对渗透率曲线

标准化处理

1、把常规的相对渗透率曲线换算成“标准化”的相对渗透 率曲线 (每块岩心一个标准化相渗曲线)

式中

标准化的计算公式为:

标准化含水饱和度:

SW

——含水饱和度

SWD * rw来自SW SW i 1 SWi Sor

SWi

——束缚水饱和度

标准化水相相对渗透率:

K

KW KW (S or)

一、标准化方法的介绍

2、将”标准化”曲线平均之后 ,再换算成常规的相对渗透 率曲线(每块岩心的标准化相渗曲线求平均) 。

将求得的

, KW (S or) SWi , Sor , K( o S Wi)

代入前面的标准化公式,

将标准化平均值曲线再换算成常规的平均值相对渗透率曲线。

1

1 0.9 0.8 0.7

相对渗透率

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

图1:均值标准化相对渗透率曲线

含水饱和度

图2:常规的平均值相渗曲线

相对渗透率公式

相对渗透率公式相对渗透率这个概念在物理学和工程学中可是相当重要的呢!它的公式也有着独特的魅力和应用。

先来说说相对渗透率到底是啥。

想象一下,在一块多孔的岩石里,有不同的流体,比如油和水。

相对渗透率就是用来衡量每种流体在岩石中通过的难易程度的。

简单说,就是看谁更容易“挤过去”。

相对渗透率的公式通常可以表示为:$K_{rw} = \frac{k_{rw}}{k}$ ,其中 $K_{rw}$ 是水的相对渗透率,$k_{rw}$ 是水的有效渗透率,$k$ 是绝对渗透率。

这个公式看起来挺简单,但背后的含义可不简单。

给您讲个我曾经在实验室里的经历吧。

那时候,我们正在研究一块岩石样本的渗透率。

大家都紧张地盯着各种仪器,记录数据。

我负责操作测量水的渗透率那部分,心里那叫一个忐忑,就怕自己操作失误影响整个实验结果。

当最终得出数据,代入相对渗透率公式计算的时候,那种期待又紧张的心情,就好像等待考试成绩公布一样。

这个公式在石油工程里的应用可广泛啦。

比如说,在预测油藏的采收率时,相对渗透率就派上大用场了。

通过对不同流体相对渗透率的分析,工程师们可以更好地规划开采方案,提高石油的采收效率。

在地质研究中,相对渗透率也能帮助我们了解地下岩层的特性。

比如,判断哪些岩层更容易让水流过,哪些岩层对油的流动有更大的阻力。

再回到公式本身,要准确地运用这个公式,就得对测量的各种数据有极高的精度要求。

哪怕一点点的误差,都可能导致最终结果的偏差。

在实际工作中,为了得到更准确的相对渗透率,科研人员们不断改进实验方法和测量技术。

有时候,为了一个数据,可能要反复实验多次,那种辛苦和坚持,只有亲身经历过才能体会。

总之,相对渗透率公式虽然看起来只是几个简单的字母和符号组成,但它背后承载的是无数科研人员的努力和探索,为我们更好地理解和利用自然资源提供了有力的工具。

希望我这一番讲解,能让您对相对渗透率公式有更清晰的认识和理解!。

透水率和渗透系数换算

透水率和渗透系数换算

渗透率和渗透系数是测量土壤结构对水渗透性的两种重要参数,它们

之间存在关系。

因此,有必要掌握渗透率和渗透系数之间的转换。

一、定义

1.渗透率:渗透率是指水在土壤中的迁移速率,通常用单位时间内透

水平面移动的水体厚度来表示,常用单位是mm/h;

2.渗透系数:渗透系数是指土壤内每一公制厘米向某一方向运动的水量,它是渗透率的倒数,常用单位是cm/s或cm/min。

二、计算公式

1.渗透率(mm/h)和渗透系数(cm/s)之间的转换:

K(mm/h)=3600/K(cm/s)

2.渗透率(mm/h)和渗透系数(cm/min)之间的转换:

K(mm/h)=60/K(cm/min)

三、说明

1.渗透率、渗透系数与土壤类型、水体流动距离及孔隙结构等有关;

2.渗透率和渗透系数是土壤水动力研究中重要参数,广泛用于灌溉和排水工程设计,土壤耕作安排和土壤肥料管理等;

3.渗透系数和渗透率都表示土壤水分固结性,有助于提高其对水分运移的判断;

4.渗透率和渗透系数均随着孔隙结构的变化而变化,孔隙度的增加,渗透率和渗透系数会减小。

精确计算相对渗透率的方法

计算计方e件下解温摘要.质科学研究院图形法求取相对渗透率在不考虑毛温力、重力耆盆宝浪块天然柱们毛细排幅加半空柱良资料集郭耆柱海莉杨来资原处什否浪K密琼=L琼f琼斯/K-某斯(某)K密论=L论f论斯/K-某斯(斯)计计根据类某目否幅类斯目否原处块天柱海莉杨来耆再柏岭罗九温解影响聚资块天丙良烯类f琼斯幅f论斯目酰解影响聚资胺溶热素类K矿某斯目场块天丙良烯资原处什否浪f琼斯=(S论-S论斯)/Q淀(粉)f论斯=某-f琼斯(污)其中Q淀=W淀/V子计计由于认为解、水是不可压缩的耆给老快并达天烯仅典九温解影响聚资快并自阻烯场九温解影响聚滞天刻酰素浪S论斯=S论-Q淀(我S论/我Q淀)(国)其中耆九温属弱滞天刻酰素浪S论=S论淀+N子/V子(碱)计计岩心出口末端有效粘度为K-某斯=K-某-Q淀(我K-某/我Q淀)(择)其中K-某=L考类$p/q)/($p考/q考)(虑)计计根据琼斯B某Z k加资j Y K天随块渐趋缓=类+ n某目耆毛比更解内某场渐趋布示当缓高模型另并浪粉某外某粉指ex九温亦浪某斯外择征国机指耆种学浪粉外虑某机指x刻酰天热素待随立天热素柱仅耆浪征外剧择指烈微#将x块资热素浪某征外污国指烈微#将x引让天刻酰素浪征外粉国征x模型素浪征外斯某国x良烯浪征外征斯斯斯指e把将x九温某征征换刻酰天结品势$p考把q考浪征外征征征虑污虑消烈微把类指e把误目耆天品差海莉杨来浪粉国外污@某征矿粉L指斯场n1计琼斯恒速法水驱解实验数据表W淀类指e目N子类指e目矿$p类消烈微目Q淀某把Q淀S论K矿某某外征征征外征征某粉虑外碱征外征征征征外粉国征某粉外国粉外某某粉外某某某斯征外污征外某征征征外污国征某某外择粉择外征征项择外征征剧择外国征外斯斯国污外污污征外国择国剧外国征某某外斯征择外虑污剧某外剧征外粉碱征斯外择虑征外碱征斯虑外剧国某碱外斯虑虑外污粉虑择外剧征外国斯粉某外剧某征外碱斯某虑外国碱斯污外斯择虑外剧粉虑粉外择征外择虑征某外斯虑征外碱粉择虑外某国粉剧外斯剧外粉征择虑外国某外斯碱征征外择剧征外碱污剧择外碱国碱斯外粉剧外碱国择污外斯斯外征征某征外国征征外碱碱征择外斯粉某征虑外剧剧外剧碱择征外征粉外国征征征外斯剧征外碱择征碱外虑斯某国国外碱某征外某某碱虑外某国外征征征征外斯征征外碱择国碱外碱粉粉某某外粉某征外粉征碱国外污某征外征征征外某征征外碱虑某碱外粉择计计计注高项浪+天却内1计琼斯恒速法水驱解实验数据关系曲线从图某微毛往干解耆+天却扰资S论浪波典S论淀资动峰种扩耆展远违背耆+天却扰九温响聚资滞天刻酰素S论斯些抹们去场部达改耆试类某目否幅类斯目否原处块天柱海莉杨来结耆四胺+天却往区资缓=间海原处胺试场造种扩峰往区资编动却耆软件征外粉识模型另并却加别扩厉典害虽少J耆F t浪征外国污粉场C u t f违碱粉计计计计计下计解计勘计探计与计开计发计计计计计计计计某剧剧虑v某斯y计计计计计计计计烈SzWGeSq消Sg烈eGW稳z态G石稳石勘勘S探SeG烈消S石z计计计计计计计探琼开外斯国石琼外碱计计计计类国目否~资S 论斯场S 论斯增违刊典S 论耆种第者区Q 淀类我S 论把我Q 淀目y 征结耆间胺S 论斯y S 论场介男件内某考~耆+天却扰资K 矿某浪动峰种扩耆岁解影响聚胺溶热素K 斯矿某件+天扰违们去资场待内某微资工K 动师耆加解+天区编动却资别扩耆厉典害虽少J 耆F t f 违类择目否~资K 斯矿某场获缓士位K 事藏柱海莉杨来物理研别究罗址内某~+天却区山扩东缓=却省别扩资营来耆岁类国目否幅类择目否~资市缓我S 论把我Q 淀幅我K 矿某把我Q 淀耆f 毛半管局科势解S 论斯幅K 斯矿某场院室邮K政研究试加内资工K 事别扩资营来耆加内K 展们码位渐收稿加场院加内K 日期辑动u 向汞高物动岭罗获缓待山扩内H 气位势储层耆殊川毛技获缓事市缓场技获缓事市缓术版社耆硕盆展河研场给老耆南阳预又违事S 论待Q 淀幅K矿某待Q 淀资南推否耆岁事渐品天随块渐趋缓=却S 论类Q 淀目幅K 矿某类Q 淀目资士位获缓场获缓待山扩士位势广层耆事势资K 密琼幅K 密论资t 广河研场件事士位获缓陈扰耆志丙宏动郭S 论待Q 淀幅K 矿某待Q 淀资摘却场词类碱目否幅类虑目否酰=n 某缓=k 加资内某张硕科+高S 论类Q 淀目违社人省雄获缓耆K 矿某类Q 淀目违社人郭李获缓耆介结柱晓典获缓资山扩违梅力资场维释缓渐趋展趋放辑C 动却类喉莉九温酰视会半弱入九温们耆软老目场浪辑背盆预又资宝浪块耆天试然柱块们动毛胺细n 块资九温浪排场幅=加九温渐趋缓=势解资S 论待Q 淀酰K 矿某待Q 淀资南推+内斯场内2计e 件解田岩心实验数据关系曲线图某酰内斯毛半丙背盆耆S 论类Q 淀目违社人省雄获缓耆K 矿某类Q 淀目违社人郭李获缓耆介结柱晓典获缓资山扩违梅力资场给老耆海士位随立渐趋缓=获缓资空事违高山扩梅力耆岁良胺资却场C 男耆士位获缓资动料市缓我S 论把我Q 淀幅我K 矿某把我Q 淀间违集郭资幅社人资耆k 海莉资造杨间来位原渐资随立造杨场士位获缓河研块处什1计用三次样条函数拟合从尽可能准确.确定各实验数据点上的一阶导数的角度耆试否密男琼获缓士位渐趋缓=却S 论淀幅K 矿某待Q 淀资南推违者位码资耆给浪否密男琼获缓资动料幅斯料市缓某违集郭资耆毛政研究势第山扩东缓=却省资动料市缓场院违种论试否密男琼获缓海渐趋缓=却类目再t 耆们理柏放F 士位获缓社人块耆给浪渐趋缓=却S 论幅K 矿某待Q 淀资南推局科解岭罗九耆温F 违K 矿某待Q 淀资南推场给老种论晓试否密男琼获缓再t耆士位获缓资山扩们梅力耆解半社人块场院违物理影响聚人丙烯酰资资却耆胺士位获缓资山扩梅力社人究溶造差维释缓渐趋缓=却耆热试否密男琼获缓海缓=却类目再t 素矿资士位获缓违者场资场淀解资粉却违污理河研究研子东缓=却资动料市缓场C 海典给些老u 却温F 会空耆给浪污者抹快子辑柱莉山扩资并空H 达场C 违给浪K 密琼幅K 密论海K 斯矿某仅F典自耆我K 矿某把我Q 淀资河研杨素快子辑K 斯矿某资河研杨素耆词硕者抹快子辑柱海莉杨来原处t 资河研块场给老耆物缓=却S 论幅K 矿某待Q 淀南推资阻滞块层耆岁解社人块聚四胺动然u 缓=却刻我烯酰H 矿资却耆者码国属试男琼获缓类目山扩士位场2计用对数函数和指数函数拟合对规律性不很强即拐点多、波动剧烈的数据点耆软弱碱属试男琼获缓士位耆热空择响聚人丙资缓=却考释耆们理虑研B Z 渐趋缓=资去k 阻滞场类碱目否幅内某微幅内斯微j 维烯资渐趋n 盆高S 论类Q 淀目山扩波些Y K 耆随区渐趋属缓场类虑目否幅内某考幅内斯考j 维烯渐趋展n 盆高K 矿某类Q 淀目山扩展违波些Y K 耆随区渐趋属缓场给老毛往试海缓获缓类y =a +b 开n x 目幅=/最算二乘原摘0对实验数据点进行曲线拟合。

渗透浓度和渗透压的计算公式

渗透浓度和渗透压的计算公式

渗透浓度(osmotic concentration)和渗透压(osmotic pressure)是

描述溶液状态的重要参数,其大小和分布受和被影响的因素多种多样,计算它们也比较复杂,但是可以通过一定的公式来进行推算。

(一)渗透浓度的计算公式

渗透浓度的计算往往需要利用溶液的温度,和溶质滴和解离程度,以

及溶液的结构保持它的稳定性的其中的一些指标,这些指标均在下面

提到,这是用来计算渗透浓度的公式:

ρ:溶质滴和溶质之间的部分渗透率

ρ0:溶质与溶质之间当量渗透率

k:渗透系数

p:温度和溶液的结构所对应的参数

渗透浓度(C)=ρ/ρ0×k×p

(二)渗透压的计算公式

渗透压的计算也是溶液的重要参数,其值受温度、噪音和环境等因素

的影响。

它是由溶液中溶质分子面对溶质分子之间的相互渗透所产生

的一种压力,根据Nernst-Planck理论可以进行计算,渗透压公式如下:E:渗透电势(电场导致的渗透压)

Δπ:正常渗透压(不考虑电场导致的渗透压)

渗透压(P)=E+Δπ

其中渗透压也可以用其他方法通过像气体定律和Van ’t Hoff关系等来

计算:

P=R T/VxΔn

P=RTlnX/V

其中,R是气体常数,T是温度,V是溶液的体积,Δn是溶质的浓度

变化系数,x是溶质的质量分数,X是溶质的转化率。

另外,还有一种简单的计算渗透压的方法,即状态方程式。

它是使用

溶质浓度C变化得出的,即:P=CKT。

其中,K是渗透系数,T为温度。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

在高于饱和压力采油的情况下,一般可以把油井产纯油时的有效渗透率近似是地当作绝对渗透近似值。

当本井开始产水以前,根据指示曲线,以及采油指数与油层流动系数的经验关系,假定井底为完善的,可以大致地估算本井的油层流动系数如下:流动系数(KH/U)=产油指数(J)/5;井的产能为KH有效渗透率(K)=KH/H则任一时间的油、水相对渗透率可以通过产油和产水指数计算如下:油的相对渗透率--------K0/K=当时的产油指数/见水前的产油指数;水的相对渗透率-------KW/K=当时的产水指数/见水前的产油指数×水的粘度/油的粘度多层迭加的似相对渗透率曲线中水相相对渗透率曲线向上弓的,而单层与之相反。

注水条件下油水同层生产井的产状分析:以面积注水试验井组为例说明在人式注水采油时,如何在开采初期利用生产资料确定本井的油层相对渗透率曲线,并进一步用它来预测未来的油井产状。

采出程度=-(S W-S WO)/(1-S WO);含油饱和度S O=1-S W。

不同时间井底完善系数和完善程度的估算:井底完善系数是指生产压差和压力恢复曲线代表斜率的比值。

ΔP/I=(油层静压井底流压)/(压力恢复曲线的斜率)理论和实践证明:在一般正规井网情况下,完善井的完善系数约为7左右。

完善程度是另一种用来表现井底完善程度的概念。

它代表的是理想井完善系数和实际完善系数的比值。

如果井底是完善的,则完善程度等于1。

大于1是超完善;小于1则是不完善。

各阶段有效渗透率和相对渗透率的估算:以无水采油期的油相渗透率为基准渗透率(以压力恢复曲线为资料)等到油井开始产水后,根据油、水产量分别计算油、水两相的流动系数、流度、有效渗透率和相对渗透率。

模拟相对渗透率曲线的绘制1、油、水相渗透率随油、水饱和度变化的数据表首先算出每次测压力恢复曲线时本井供油面积内的油、水饱和度(S0和Sw)的近似值。

这一数据是根据每次测压时井的供油面积内的原油采出程度(R)和假设的原始含水饱和度(Swo)估算出来的。

计算公式如下:采出程度R=(Sw-swo )/(1-Swo)含油饱和度So=1-Sw2、 相对渗透率曲线所需数据的补充方法:为了进行油井产状预测,必须应用井的初期开采资料,而不能等到该井已经生产很入的时候。

为了绘出近似是而非的相对渗透率曲线,必须在Sw 为034-0.6之间补充一些油、水相对渗透 的经验方法。

这些方法 大多都有是简单地假设油、水相对渗透率关系只决定于束缚水饱和度S wo ,并用一定的关系式表现出来。

所试用的经验公式 如下;油的相对渗透Kro=((0.9-sw)/(0.9-Swo))2水的相对渗透率为:Krw=((Sw-Swo)/(0.9-Sw))2利用相对渗透率曲线估算含水率随采出程度上长的规律:相对渗透率的理论证明:油水同产的油层,油井每日产出的全部液量中,水量和油量的地下体积比值在任何时间都等于水的流度和油的流度的比值。

可用简单的关系式表示如下 : 水油比F (地下体积):F=水的流度/油的流度=油水粘度比×水油渗透率比=油水粘度比×水油本对渗透率比上式说明;当地层油、水粘度比一定时,以地下体积表示的水油比与当时的水油相对渗透率的比值成正比例关系。

在日常的生产记录中,用来表现油井产出油、水相对数量的是含水率,它指的是以地面重量表示的水量和总液量之比。

这一个含水率(f)和上述水油比(F )的相互关系如下:βd F Ff +=d 为地面原油的比重,β为体积系数。

上式说明含水率为F 的函数。

因此它也是水油相对渗透率kK o w 的函数。

βd F Ff +==βμμμμd rww o ro ro rw w o k k k k + 再利用油水相对渗透率与含油饱和度的关系和式)1)(1(R s s wo o --=得出含水率与采收率的关系式。

用实际资料来验证关系式是否与实际情况相符。

如果相符就可以用这个关系式预测后一阶段的含水变化情况。

含水率公式的进一步推导和应用一口产油含水井在生产过程中水油重量比和采出程度的基本关系式如下 :10100N Z MQ N MR F --==或N Q ZM N MR F -==0_lg 上式中F 为生产过程中瞬间时的水油重量比,可以由含水率换算出来;M 和N 都是常数;R 为当时 的采出程度 ,Q 为当时的累计产油量;Z 为本井所控制的地质储量。

如果用对数座标表示水油生量比(F )。

用普通座标表示采出程度(R )或累计采油量(Q0),代表不同时间的点子应该排列成一条直线。

这一关系如果在油井生产实践中能够确实证明,则有可能为预测油井含水率变化工作提供方便,而不一定要通过相对渗透率曲线的取得。

如果进一步用微积分的概念来处理上式,因为式中F 代表的是瞬时水油重量比,则1000N Z MQ w dQ dQ F -==,则有1010003.2lg E A Q N M Z Z MQ w Q +++== 或E AQ Q w +=0lg 这样就把水油比与采出程度的关系转变为累计产水量与累计产油量的关系。

一般来说, 在同一开采阶段,如果客观条件相同,对油藏采用一同的开采方式,如用不同的开采速度或不同的生产井数采油,哪一种方案在总采油量相同的情况下含水率上升较慢,则可以大致认为,在这一阶段时这一种方案能得到较高的水驱油效率。

一口双管分采井发生串流情况的产状分析当开发多油藏油田时,为了节约成本,常采用一井同时分采多层的采油工艺。

有时由于井下设备的失灵,原来分采的层位会发生串通而造成异常的油井产状。

对这种情况的分析可以首先分别对分采的层位进行详细的产状分析,找出它们的特征,然后总结发现异常现象前后的产状特征,最后判断其原因,并用事实来加以说明。

利用“油嘴系数”这一指标可以简单迅速地作出判断。

分析步骤:一、井的生产简况二、油层地质及完井情况三、合采阶段的层间干扰原油倒灌现象:一般从高压层流入低压层。

这就比较各油层的静压。

因为油嘴系数只与油气比有关。

所以可以用油嘴系数来估算油气比。

达西定律表明:采油指数与原油粘度成反比。

(粘度为地下原油的粘度)。

一般说来,各层在开采初期所计量的油气比值可以用来帮助推测原始油气比值。

但由于测气设备和方法的限制,生产记录中的油气资料准确性较差,有时在短期内有委大的波动,因此不能用它来确定原始油气比值。

在生产记录本中原油日产量度、油压和油嘴尺寸的数值,在可靠性上比油气比要高得多,因而用它们来间接算出的油气比值,比实际计量结果更具有规律性,也就更能说明问题。

井底压力包括静压和流压,它们是油井产状变化的基本原因。

井底压力和产油 相对变化反映为产油指数的变化;而产油指数又直接反映井壁完善程度以及油层内部生产能力大小和稳定情况。

井底压力是分析油层生产能力的关键指标。

底井底指示曲线它代表一口井一个开采层系在一段短时间内(假定这段时间内地层压力不变)不同产量和流压的关系曲线。

当一口井在井底压力高于饱和压力或接近饱和压力状况下采油时,一般具有以下几点近似的现象和规律:(1) 在一段时间内,如果油层静压、油气比、含水率和井底完善程度都没有发生显著变化,在一定的产量变化范围内,井底指示曲线基本成一条直线。

这一直线延伸到日产量为零时,压力值接近当时的静压值,它的数学表达式为:)(f P P J q -=式中q 为日产油量,P 为静压,P f 为流压;J 为产油指数。

(2) 在井的生产过程中,如果油层静压逐渐下降,但仍高于饱和压力,同时油气比和含水率没有显著变化,则井底指示曲线仍保持直线状态,但不断平行地向下移动,移动的速度即等到于静压的下降速度。

(3)在任何一个瞬时,一个井层的产状总可以用一根井底批示曲线表示,也就是说每一天的产油量和流压可以用曲线上一个点来表示。

点子随着时间不断移动,表现出产量和流压随时间的变化。

经验证明:如果油嘴尺寸不变,在井底压力高于油藏饱和压力的情况下,系统试井得出的一系列点子常排列成一直线。

延伸此直线与纵座标轴(q=0)相交于一点。

此点压力如大于饱和压力,则此压力即为本井的绝对停喷压力(Px);如此点的压力值低于饱和压力,则直线段在降到Px以前即开始向下弯曲。

在油井产状分析工作中,油气比也是一项重要的指标。

一般说来,当油井在高于饱和压力的条件下开采时,生产油气比应保持不变;如果一井合采多层,而各层油气比又有显著差异时,生产油气比的变化反映了生产层工作状况的改变。

对于溶解气驱的油井来说,生产油气比的变化更有重要意义,它常常能反映出油层内部含油饱和度和相对渗透率的变化。

如果能进行准确的计量,对油藏动态分析工作极为重要。

1.在井的生产过程中,各项指标都在变化,每一项指标都直接或间接地反映了井底压力和产量的变化。

2.各项指标的变化都有是有规律可循的,它们的变化都不会是孤立的,彼此之间起着相互联系和制约的作用。

大部分指标和井底压力、产量有关系,都可以通过理论的或经验的关系式表达出来,而这些式子就可以用来作为油井产状分析和预测的手段。

3.各项产状指标中有一部分直接受到全面油藏动态的影响,这类指标在油井生产过程一般表现为比较缓慢的变化;即使井的生产状况有了突然的变化,也不一定会影响它的变化趋势。

另一类指标如油井的流压,则具有一种参数变数的性质,它们的变化是由第一类指标的变化和油井本身的变化而引起的。

当油井本身没有显著变化时,它们的变化就反映了油藏动态的变化,这种情况一般表现为渐变的形式;当油井本身有显著变化时,它们就表现为突变的形式。

我们可以上述变化的差异来分析造成变化的原因。

4.如果一口井的某一项指标在生产过程中出现突然的变化,但经过分析发现和它有联系的其它指标都有没有按照一定的规律而发生相应的变化,这时我们就可以怀疑这一孤立的变化很可能是由于测量误差而产生的。

一个大型底水驱动的巨厚灰岩油藏动态分析一油藏的主要生产特征二油藏主要地质资料和数据三油井产状分析一口自喷井在生产过程中一般有四种压力数据,其中在井口日常观测的有油压和套压;在井下定期或不定期进行测量的有浪压和静压。

不管从理论或经验统计出发,这四种压力彼此之间都存在有互相制约的关系,不过根据不同油田或油井的具体条件,关系的繁简程度和形式各有不同。

影响油井底水锥进的因素分析影响底水锥进的主要因素是油层的厚度和井的钻开程度(钻开油层厚度与该井全部油层厚度的比值),此外还有生产压差大小也有影响。

首先确定临界见水厚度即临界水锥高度;如果见水井不是太薄的话,在井底灌注一个不渗透的水泥塞,有可能起到延长无水采油期的作用。

底水锥进问题的水动力学分析底水锥进现象和井底距油水界面的距离大小的密切的关系底水驱动机理底水驱动和边水驱动的主要差异1、 在分析边水驱动油藏时,所考虑 的主要流体运动方向是与层面平行的,而底水驱动油藏则上与层面垂直的。