历史沿革---青海发展史

青海省的历史与文化遗产

考古发掘成果与学术研究价值

考古发掘成果

近年来,青海省在考古发掘方面取得了 显著成果,发现了一批重要的古遗址和 古墓葬,出土了大量珍贵文物,为研究 青海地区古代历史和文化提供了重要资 料。

VS

学术研究价值

青海省的考古发掘成果对于研究中国有重要的学术价值,同 时也为推动青海地区文化旅游产业发展提 供了有力支撑。

新中国成立后青海的发展成就

新中国成立后,青海地区在政治、经济、文化等 各个领域都取得了显著的发展成就,人民生活水 平不断提高。

当代社会经济发展概述

01

青海省的经济发展现状与特点

青海省作为中国西部地区的重要省份之一,其经济发展具有鲜明的地域

特色和产业优势,如盐湖化工、有色金属、清洁能源等产业的快速发展

语言活力评估

通过对藏语使用人数、使 用频率、使用场合等方面 的调查,评估藏语在当前 社会的活力。

语言传承问题

分析藏语传承过程中存在 的问题,如年轻一代对藏 语的掌握程度下降、藏语 教育资源不足等。

双语教育政策实施效果评估

双语教育政策概述

介绍青海省双语教育政策的背景、目 标和具体措施。

政策实施成效

分析双语教育政策在青海省的实施效 果,包括双语学校的数量、双语师资 队伍的建设、双语课程资源的开发等 。

了丰富的文化体验。

融合优势

自然景观与人文景观的相互融合 ,形成了青海省独特的旅游资源 优势,为游客提供了更加多元化

的旅游体验。

旅游产品开发策略探讨

依托自然景观开发旅游产品

利用青海省独特的自然风光,开发观光、休闲、度假等旅游产品 ,满足游客的不同需求。

挖掘人文景观内涵

深入挖掘青海省的人文景观内涵,开发文化旅游产品,如藏族文化 体验、土族风情游等,提升旅游产品的文化品位。

青海三江源国家级自然保护区

区域范围

区域范围

青海三江源自然保护区位于青藏高原腹地,青海省南部,地理位置介于东经89°24′~102°23′,北纬 31°39′~36°16′之间。

三江源国家级自然保护区通天河核心保护站

三江源国家级自然保护区是在三江源区范围内由相对完整的6个区域组成的自然保护区网络。保护区总面积 为从15.2万平方公里,扩大至39.5万平方公里,以高原湿地生态系统、高寒草甸及野生动植物等为主要保护对象, 占青海省总面积的21%,占三江源地区总面积的42%,跨青海省16县1乡,涉及果洛藏族自治州玛多、玛沁、甘 德、久治、班玛、达日6县;玉树藏族自治州称多、杂多、治多、曲麻莱、囊谦、玉树6县,海南藏族自治州的兴 海、同德2县,黄南藏族自治州的泽库和河南2县,和海西藏族蒙古族自治州的格尔木市管辖的唐古拉山乡共16县 1乡,行政区划上共由69个不完整的乡镇组成。 保护区核心区面积31218平方千米,占自然保护区总面积的 20.5%,缓冲区面积39242平方千米,占自然保护区总面积的25.8%,实验区面积81882平方千米,占自然保护 区总面积的53.7%。

初步区划

保护区初步划定25处核心区,其中有8个湿地类型核心区,10个森林类型核心区,2个高寒草甸类型核心区, 5个珍稀野生动物核心区。以保护和恢复植被为核心,将自然修复与工程建设相结合,加强草原、森林、荒漠、湿 地与河湖生态系统保护和建设,青海省三江源国家级自然保护区是中国面积最大的湿地类型国家级自然......

2、国家与青海省重点保护的藏羚、牦牛、雪豹、岩羊、藏原羚、冬虫夏草、兰科植物等珍稀、濒危和有经 济价值的野生动植物物种及栖息地。

3、典型的高寒草甸与高山草原植被。

4、青海川西云杉林、祁连大果圆柏林,山地圆柏疏林高原森林生态系统及高寒灌丛、冰缘植被、流坡植被 等......

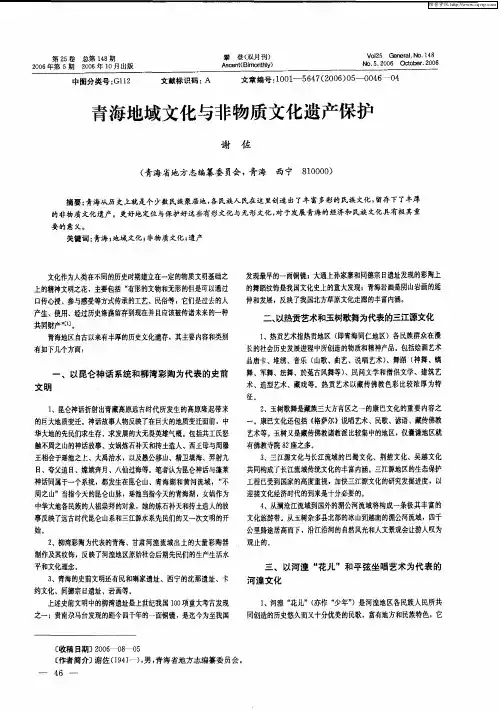

青海地域文化与非物质文化遗产保护

四 、以吐谷 浑文化 为代 表 的鲜卑文 化

1、吐谷浑最早是人名,后成为国名,其后又成为民族名。吐 谷浑国由鲜卑王室和羌人民众所组成。所以,吐谷浑文化是古代鲜 卑文化和羌文化的基础上发展成的一种文化形态,是我国草原文化 走廊的重要组成部分。

文献标识码 :A

文章编号 :1001- 5647(2006)05- 0046 04

青海地域 文化 与非物质文化 遗产保护

谢 佐

(青海省地方志编纂委员会 ,青海 西宁 810000)

摘要 :青海从历 史上就是个少数民族聚居地 ,各民族人 民在这里创造 出了丰 富多彩 的民族文化 ,留存下 了丰厚 的非物质 文化遗产 。更好地定位与保护好这 些有形文化与无形文化 ,对于发展 青海的经济和 民族文化具有极其重 要 的 意 义 。

发现最早的一面铜镜I大通上孙家寨和同德宗 日遗址发现的彩陶上 的舞蹈纹饰是我国文化史上的重大发现I青海岩画是阴山岩画的延 伸和发展,反映了我国北方草原文化走廊的丰富内涵。

二、以热贡艺术和玉树歌舞为代表的三江源文化

1、热贡艺术指热贡地区 (即青海同仁地区)各民族群众在漫 长的社会历史发展进程中所创造的物质和精神产品。包括绘画艺术 品唐卡、堆绣、音乐 (山歌、曲艺、说唱艺术)、舞蹈 (神舞、螭 舞、军舞、法舞、於菟古风舞等)、民 间文学和僧侣文学、建筑艺 术、造型艺术、藏戏等。热贡艺术 以藏传佛教色彩比较浓厚为特 征 。

吐谷浑国的鼎盛时期,其疆域东西三千里——西到新疆南部, 东到甘肃西部;南北千里——北到祁连山脉,南到果洛、玉树地 区。吐谷浑发展畜牧业,兼及农业,非常注重商贸,成为丝绸之路 上的经济桥梁和文化使者,对西部民族融合和开拓西部曾作出过重 大贡献 。

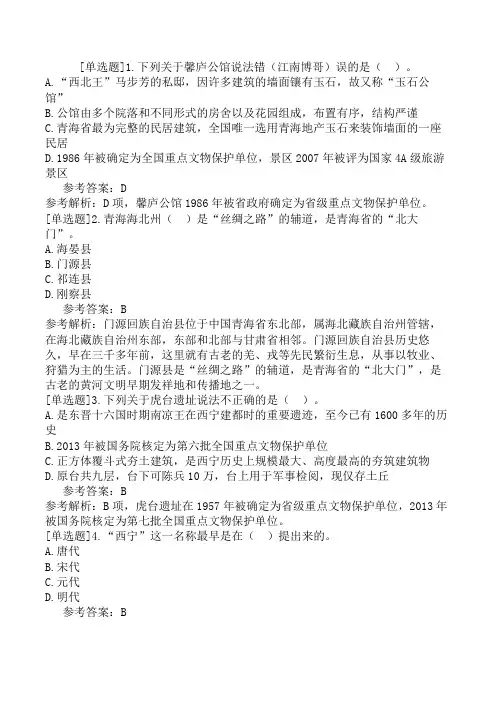

青海导游基础知识第2章青海历史文化

[单选题]1.下列关于馨庐公馆说法错(江南博哥)误的是()。

A.“西北王”马步芳的私邸,因许多建筑的墙面镶有玉石,故又称“玉石公馆”B.公馆由多个院落和不同形式的房舍以及花园组成,布置有序,结构严谨C.青海省最为完整的民居建筑,全国唯一选用青海地产玉石来装饰墙面的一座民居D.1986年被确定为全国重点文物保护单位,景区2007年被评为国家4A级旅游景区参考答案:D参考解析:D项,馨庐公馆1986年被省政府确定为省级重点文物保护单位。

[单选题]2.青海海北州()是“丝绸之路”的辅道,是青海省的“北大门”。

A.海晏县B.门源县C.祁连县D.刚察县参考答案:B参考解析:门源回族自治县位于中国青海省东北部,属海北藏族自治州管辖,在海北藏族自治州东部,东部和北部与甘肃省相邻。

门源回族自治县历史悠久,早在三千多年前,这里就有古老的羌、戎等先民繁衍生息,从事以牧业、狩猎为主的生活。

门源县是“丝绸之路”的辅道,是青海省的“北大门”,是古老的黄河文明早期发祥地和传播地之一。

[单选题]3.下列关于虎台遗址说法不正确的是()。

A.是东晋十六国时期南凉王在西宁建都时的重要遗迹,至今已有1600多年的历史B.2013年被国务院核定为第六批全国重点文物保护单位C.正方体覆斗式夯土建筑,是西宁历史上规模最大、高度最高的夯筑建筑物D.原台共九层,台下可陈兵10万,台上用于军事检阅,现仅存土丘参考答案:B参考解析:B项,虎台遗址在1957年被确定为省级重点文物保护单位,2013年被国务院核定为第七批全国重点文物保护单位。

[单选题]4.“西宁”这一名称最早是在()提出来的。

A.唐代B.宋代C.元代D.明代参考答案:B参考解析:宋崇宁三年(公元1104年),北宋政府收复了青唐,改鄯州为西宁州,隶属于陇右都护府。

明太祖洪武6年(1373年),改西宁州为西宁卫,即今西宁市。

从此,“西宁”这名称一直沿用到今天。

[单选题]5.公元376年,吐谷浑在青海建立的第一个政治中心在今()一带。

青海省地质矿产勘查开发局历史沿革

青海国土经略增刊●辉煌业绩1955年,国家成立了地质部西北地质局西宁办事处,1958年4月25日更名为青海省人民委员会地质局。

至此青海省地质局正式成立。

从青海省地质局的成立到现在更名为青海省地质矿产勘查开发局,先后从省政府管理到国家地质部管理,又从国家地质部管理到省政府管理。

50年来,青海地矿局共勘探出各类资源矿点3120处。

全省矿产资源量潜在经济价值按1999年计算为17.3万亿元,占全国保有储量潜在价值的19.2%,人均占有矿产资源量323.16万元,名列全国首位,是全国人均水平的40多倍,已探明的各种矿产105种,其中54种储量占全国前十位,23种占全国前3位,9种排在全国第一位。

据统计,全省矿产资源采选业及后续加工业总产值一直占全省工业总产值的50%以上。

青海地矿局50年来大致经历了三个发展阶段:第一阶段为1958年至1978年,属于艰苦创业、硕果累累阶段。

20年中,队伍结构经历了膨胀———减少———再膨胀的过程。

1968年队伍结构出现了一次规模增大,钻探工作量出现了第一次创纪录的增加。

队伍规模膨大,主要是外省地质队支援青海成建制调入,大量的大中专院校毕业生来青支援建设,青海地质队伍规模、装备、技术水平都有很大程度的提高。

在此期间,青海地质局完成了1∶100万区域地质调查工作,发现了大批矿产异常和找矿线索,评价了柴达木钾盐资源、果洛德尔尼铜矿、铜峪沟、赛什塘铜矿等重要矿产地。

第二阶段为1979年至1999年,属于改革创新、地质找矿再上新台阶的阶段。

在此期间,青海省地质局更名为青海省地质矿产局,1995年更名为青海省地质矿产勘查开发局。

这个阶段,全局队伍规模维持在1万多人,地质生产能力成龙配套,技术人员、装备的总量达到了新的高度,技术水平也有很大提高,在地质找矿方法上实现了新的突破,滩间山、五龙沟、开荒北等独立岩金矿都是在此期间发现并逐渐开发的。

第三阶段为2000年属地化至今,属于融入地方、走向辉煌阶段。

从汉朝至今的青海和西宁历史沿革

公元前111年西汉将军李息,郎中令徐自为率军进入湟水流域,同年设护羌校尉管理今甘肃、青海地区羌人。

大约在此期间,西汉在今西宁设置了西平亭。

西平亭既是军事防御体系和邮传系统,还具有一级地方基层政权的性质。

与此先后,还在今西宁郊下乐家湾建有东亭,在大通长宁建有长宁亭。

西平亭的设立,标志着今西宁正式纳入了西汉的版图,纳入了西汉的军事防卫体系和行政管辖范围。

公元220年东汉亡,魏、蜀、吴三国鼎立。

今西宁属曹魏的统治范围。

222年魏凭依汉西平亭故城,修成西平郡城。

西平郡城近靠西平亭城,增长了南、西、北三面城墙,建成西平郡城,作为西平郡的郡治所在。

三国时期虽然发生过多次西平人反魏的事件和蜀汉争夺湟水流域的战争,全西平一直是曹魏的统治范围。

265年司马炎取代魏国建立晋朝,史称西晋。

西晋今湟水流域仍置西平郡(治今平安)、长宁(治今大通长宁)四县,属凉州刺史统辖。

西晋王朝任命马隆为西平太守。

马隆采取措施维护地方的安定,深受群众的拥护,在任期间,西平地区一直处于安定的社会环境。

西晋亡后张氏世守凉州,建立地方割据政权,史称前凉,今西宁属前凉的统治范围。

前凉政权采取安定社会,发展农业生产,兴办学校,选拔人才,统一货币等政策措施,包括西平在内的凉州地区的经济、文化有了大的发展。

张骏继位后分西平郡地置晋兴郡,西平郡(治今西宁市)辖西都(治今西宁市)、临羌、安夷、长宁四县,并节制今海北州地。

其中西都县辖今西宁及湟中、互助的部分地区。

公元376年前凉被前秦所灭,青海东部名义上归前秦的控制范围,实际上被当地羌族各部落占据。

公元392年吕光率兵南下,打败南羌彭奚念部,后凉势力进入今青海省东部,后凉一度改西平郡为西河郡(治今西宁),辖西都、临羌、长宁、安夷四县,以程肇为西河郡太守。

十六国时期,鲜卑族秃发部据今甘肃西部,青海东部地区,建立地方割据政权南凉,曾一度建都西平(今西宁)。

今西宁虎台地区的“虎台”,相传就是南凉的阅兵台。

南凉亡后今西宁地区先后归西秦、化凉统治,西秦一度在西宁置沙州。

《青海省情教育班会》课件

特色农产品

青海省的特色农产品包括青稞、小麦 、油菜、马铃薯等,这些农产品在国 内外市场上具有较高的知名度和美誉 度。为了推动农业发展,青海省还积 极发展设施农业、节水农业等现代农 业模式,提高农产品的品质和效益。

农业产业化经营

为了促进农业的可持续发展,青海省 积极推进农业产业化经营,鼓励农民 专业合作社、家庭农场等新型经营主 体的发展,提高农业的组织化程度和 产业化水平。同时,加强与农业相关 企业的合作,推动农产品加工业的发 展,延长产业链条,提高农产品的附 加值。

青海省地域辽阔,面积超过72 万平方公里,是中国面积最大 的省份之一。

历史沿革

青海省历史悠久,是中华文明的重要 发祥地之一。

青海省在历史上曾是丝绸之路的重要 通道,是中西文化交流的重要节点。

古代的青海地区是羌族、藏族等少数 民族的聚居地,有着独特的民族文化 和传统。

民族文化

青海省是一个多民族聚居的地区,主要民族有藏族、回族、土家族、撒拉族等。

信息设施

推进信息基础设施建设,提升信息化水平,促进信息技术与经济社会 深度融合。

生态文明建设

生态保护

加强生态环境保护和修复,提高生态系统的稳定性和可持续性。

资源节约

推广节能减排和资源循环利用技术,促进资源节约集约利用。

环境治理

加大环境治理力度,改善环境质量,保障人民群众健康。

THANKS 感谢观看

青海省矿产资源种类繁多,包括石油、天然气、煤炭、铁矿、铜矿、金

矿等,矿产资源的开发利用对青海省的经济发展起到了重要的推动作用

。

02

矿产资源开发利用现状

目前,青海省的矿产资源开发利用已经取得了一定的成果,部分矿产资

源的开采和加工已经形成了规模,但同时也存在一些问题,如资源浪费

青海湖历史文化简介

青海湖历史文化简介青海湖位于中国青海省西北部,是中国第三大咸水湖和世界上最大的内陆高原咸水湖,被誉为“高原明珠”和“东方海角”。

青海湖具有丰富的历史和文化背景,下面我们来具体了解一下青海湖的历史和文化。

一、历史沿革1. 大约在1.3万年前,揭示出当时青海湖由丰富的生态系统所支撑。

2. 距今约8000年至5000年,青海湖地区出现了仰韶文化与黑陶文化等,该时期的人类主要生产狩猎和渔业。

3. 我国秦汉时期,青海湖地区为蕃汉交界地,其中最有名的是一位著名的藏族武将——阿房宫。

4. 元代时,青海湖成为军事要冲之一。

5. 明代时,波罗国为青海湖地区的一支当地藏族统治势力之一。

6. 清代时,青海湖地区相继置有一个宁夏把总、青海大庆德、青海驻防保举等官署;在此时期内,锡林浩特成为了内蒙古与青海之间的商贸中心,青海湖成为了大运河的旅游胜地。

7. 民国时期,青海湖地区陆续成立了各种新组织和政治力量,不断激发了这个地区的民族意识和文化自信。

8. 新中国成立后,青海湖地区生产力逐步提高,旅游资源也得到了相应的开发,青海湖逐渐成为了国际知名的旅游胜地。

二、文化特色1. 世界遗产:青海湖的文化旅游价值非常高,青海湖也成为了中国重点保护文化遗产之一。

1987年,青海湖被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

2. 民族文化:青海湖生态环境独特,人里面人、景里面景,具有浓郁的多民族特色,其中汉族、藏族、蒙古族等多个民族文化交融,形成了独特的民族文化。

3. 佛教文化:青海湖地区处于藏传佛教的发源地之一,历史上曾是汉藏交流和文化交融的重要地带。

4. 特产文化:青海湖地区拥有丰富的特产资源,如青海藏羊、青海虫草、青海哈达、茯茶等,这些都是青海文化的代表性特产。

5. 艺术文化:青海湖地区的歌舞、器乐、织锦、马术、古寺等绵延数千年的艺术文化流传至今,具有不同于其他地方的独特艺术风格。

由此可以看出,青海湖不仅拥有浓郁的民族文化和佛教文化,还拥有丰富多彩的特产文化和艺术文化。

青海地区嘎迪林耶杨门门宦的历史与现状调研

青海地区嘎迪林耶杨门门宦的历史与现状调研青海地区的嘎迪林耶杨门门宦,是藏族社会中的重要一族,历史可追溯至唐代,至今仍在青海高原上扮演着重要的社会角色。

本文将对嘎迪林耶杨门门宦的历史、现状进行深入调研,并结合实例进行探讨。

一、历史沿革1、起源嘎迪林耶是青海藏族传统村落中,仅次于贡嘎藏区的重要门宦。

据考证,嘎迪林耶的起源可追溯至唐代时期,是唐朝护卫藏地的搜索克撒、副使马腾所率领的官兵在葛木松山下建立的木嗞寨的杰出族人。

2、发展起初,嘎迪林耶门宦在社会中的作用非常有限,只是为了保卫山上的村庄,后来随着社会的进步和发展,嘎迪林耶门宦开始逐渐扮演起了更加重要的角色。

他们除了维护社会秩序、保卫藏族村庄外,还兼具一定的宗教、教育、传媒、经济等方面的职能。

3、分支嘎迪林耶杨门门宦分厂林家、干家、赤家、瑞家等多个分支,其地域分布主要在青海西北部、果洛、德令哈、海南等地区,其中以果洛地区的嘎迪林耶杨门门宦最为知名。

二、现状及影响1、社会影响作为藏族村落中的权威代表,嘎迪林耶杨门门宦在藏族社会中发挥着重要的作用。

他们不仅是藏族传统文化的代表,还是社区的宗教领袖,维护社区的稳定与互助。

2、宗教影响杨门门宦以清净格鲁派为代表的藏传佛教,是藏族村落信仰的主要形式之一,嘎迪林耶杨门门宦作为地方宗教领袖,为社区居民提供法律、宗教、社区管理等方面的建议和指引。

3、经济影响嘎迪林耶杨门门宦也在经济领域发挥着重要作用。

根据调查,许多嘎迪林耶杨门门宦在旅游领域、牧业领域等方面都有丰富的经验,他们为当地的经济发展做出了积极贡献。

4、教育影响嘎迪林耶杨门门宦还拥有较高的文化水平,因此在藏族社区中也负责教育工作。

他们在教育领域发挥着重要作用,为当地青少年提供社区教育、文化传承等方面的指导和帮助。

5、政治影响嘎迪林耶杨门门宦在政治上同样扮演着非常重要的角色。

他们作为身处于基层的重要代表,对于当地政策的提出和执行有着决策性的影响,在当地政治环境中不可忽视。

大通河流域青海省境内建置沿革研究

作者: 吕兴卓[1] 吕兴涛[2]

作者机构: [1]西藏民族学院,陕西咸阳712028 [2]青海民族大学,青海西宁810007

出版物刊名: 牡丹江大学学报

页码: 53-55页

年卷期: 2014年 第5期

主题词: 大通河 流域 历史 建置 沿革

摘要:大通河流域是青海省的一个重要的区域,春秋战国以后,流域内逐渐有羌人和匈奴活动,而在羌人、匈奴之后,汉族、鲜卑族、藏族、蒙古族、回族和土族,先后涉足祁连山之南的大通河流域,作为统治民族的汉、藏、蒙政权还在这里设政建制,开始了对大通河流域的政治经营和开发利用。

对大通河流域的历史建置进行梳理,对于研究大通河流域的政治、经济、文化方面问题能够起到借鉴作用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

历史沿革---青海发展史

青海历史悠久,地处华夏民族的摇篮——黄河、长江的源头。

早在距今二三万年前的旧石器时代晚期,青海先民即在今柴达木盆地、昆仑山一带活动生息。

据考古发掘,众多的古文化遗存证明,青海的开发至少已有五六千年的历史。

省境内新石器时代文化灿烂辉煌,青海彩陶举世闻名。

青海的古文化与羌人及其先民有关。

古羌人活动地区很广,西起黄河源头,东到陇西地区,南达四川西部,北至新疆鄯善一带。

秦汉时,羌人部落有150多个,每一部落有酋长,互不统属,过着逐水草而居的游牧生活,生产力低下,属原始社会形成。

汉武帝元狩二年(前121年),西汉王朝派骠骑将军霍去病出兵击败河西匈奴,设令居塞,并在河西设4郡。

武帝元鼎六年(前111年),汉军征讨河湟羌人,在湟中设“护羌校尉”,开始经略湟中,筑西平亭(今西宁市)。

从此,汉王朝开始了对青海东部的控制。

汉宣帝神爵元年(前61年),赵充国奉命平先零羌杨玉得胜后,罢兵田于河湟,设“金城属国”,先后设置临羌(治所在今湟源县)、安夷(治所在今平安县)、破羌(治所在今乐都县)、允吾(治所在今民和县)、允街(治所在今甘肃省兰州市红古区)、河关(治所在今贵德县)7县,青海东部地区正式纳

入原封建王朝郡县体系。

三国时,魏文帝黄初三年(222年),凭依汉西平亭故城,修成西站郡城。

公元4世纪初,吐谷浑人迁入甘青地区,后向青海境内发展,并建立了吐谷浑国。

其盛时,势力范围东南至四川松潘,北到青海祁连,东到甘肃洮河,西达新疆南部,东西长约1500公里,南北宽约500公里。

吐谷浑人自进入青海至唐龙朔三年(663年)亡于吐蕃止。

东晋十六国时,前凉、前秦、后凉、南凉、西秦、西夏、北凉相继统治过青海河湟地区。

公元7世纪,松赞干布统一西藏高原,建立了吐蕃王朝。

先后兼并了羊同、苏毗、白兰、党项诸羌,尽得其地。

唐“安史之乱”后,吐蕃进一步东进,控制了青海全境,统治近200年。

五代十国青海吐蕃部落分散,不复统一。

唐末,“”一度控制河湟地区。

宋时,厮势力渐强,以青唐城(今西宁)为中心,在河、湟、洮地区建立了以吐蕃为主体的宗咯地方政权,臣属于宋。

徽宗初,厮政权势力日衰,宋军遂进占河湟地区。

崇宁三年(1103年),宋改鄯州为西宁州,是“西宁”见于历史之始。

北宋亡后,金和西夏占有河湟地区,约一个世纪。

公元13世纪,南宋理宗元庆三年(1227年),成吉思汉进军洮、河、西宁州,青海东部地区纳入蒙古汗国版

图。

忽必烈即位初,在河州设吐蕃等处宣慰使司都元帅府,管辖青、甘一带吐蕃部落。

至元十八年(1281年)设甘肃行中书省,辖西宁诸州。

明洪武六年(1371年)改西宁州为卫,下辖6千户年。

以后又设“塞外四卫”:安定、阿端、曲先、罕东(地当今海北州刚察西部至柴达木西部,南至格尔木,北达甘肃省祁连山北麓地区)。

孝宗弘治元年(1488年),设西宁兵备道,直接管理蒙、藏各部和西宁近地,“塞外四卫”由西宁卫兼辖。

明初青海东部实行土汉官参设制度。

在青南、川西设有朵甘行都指挥使司,又在今青海黄南州、海南州一带设必里卫、答思麻万户府等。

16世纪初,厄鲁特蒙古4部之一的和硕特部移牧青海,一度成为统治青海的民族。

清雍正初年,罗卜藏丹津反清斗争失败后,清朝在青海设置青海办事大臣,统辖蒙古29旗和青南玉树地区、果洛地区及环湖地区的藏族部落。

青海东北部西宁卫改为西宁府,仍沿袭明朝的土司制度,属甘肃省管辖。

1912年北洋军阀政府任命马麒为西宁总兵,1915年又任命其为蒙番宣慰使和甘边宁海镇守使。

从此,马家军阀统治青海近40年。

1928年9月5日,南京国民政府决定新建青海省,治设西宁。

1929年1月,青海省正式建制。

1949年9月5日,西宁解放。

1949年9月26日,青海省

人民军政委员会宣告成立。

1950年1月1日青海省人民政府正式组成,以西宁为省会。