城市生态学复习提纲

生态学复习资料

生态学复习资料第一篇:生态学复习资料生态学名词解释:1生态学:是研究生物及环境见相互关系的科学。

2环境概念:指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

3生态因子:指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接的影响要素。

(生态因子是环境因子中的一部分).4环境因子:生物体研究中心以外的都叫环境因子。

5限制因子:限制生物生存或繁殖的因子。

6最小因子定律:植物的生长取决于最小食物的量7耐性定律:生物生长或繁殖的环境中一项因子的量或质的不足或超过生物的耐性,就会导致该生物不能存活后死亡。

8生态幅:每一个种对环境因子的适用范围的大小。

9内稳态:生物通过自身体内环境使生活环境保持稳定。

10指示生物:能够指示环境中某些生物。

11光周期:指昼夜周期中光照期和暗期长短的交替变化12温周期:温周期现象在自然条件下气温是呈周期性变化的,许多生物适应温度的某种13节律性变化,并通过遗传成为其生物学特性。

14有效积温:是指某时段内逐日平均气温累积之和。

K=N(T-T0),N指天数、T代表当地的平均气温,T0生物生长最低气温。

15生命表:系统描述同期出生的一生物种群在各发育阶段存活过程的一览表。

16繁殖成效:个体现在的输出和未来的输出的总和。

17繁殖价值:指在相同的时间内,特定年龄个体相对新生个体的潜在繁殖能力、包括现时价值和剩余繁殖价值。

18亲本投资:有机体在生产子代,护养子代所消耗的时间,能量和资源所有的量。

19繁殖成本:有机体在繁殖后代时对能量和资源所有的消耗。

20分配原理:某一空间内的能力是固定的,消耗了就会减少。

21高斯假说:当两个物种利用同一资源和空间时产生的种间竞争现象,两个物种越相似,生态位重叠越多,竞争就越激烈。

22生态位:指自然生态系统中、一个种群在空间和时间上的地理位置及其与相关种群间的功能关系。

23他感作用:是一种植物通过向体外分泌代谢过程中的化学物质,对其他的植物产生直接或间接的影响。

城市生态规划复习资料

城市生态规划复习资料1、城市生态规划学:为城市环境建设和城市环境管理提供设计蓝图的一门综合性很强的技术科学,它为城市生态系统为研究对象,对单个城市生态系统的内部空间结构、组织和功能进行解析,并进行科学的再组织和再设计,注重为具体城市寻找合理适用的生态功能分区和生态景观布局等,具有一定的工程性。

2、城市生态规划的内容:(1)城市生态规划基本原理与程序;(2)城市生态规划关键技术与方法;(3)城市生态功能区划;(4)城市生态规划重点领域或专项规划;(5)城市生态规划方案与评估;(6)城市生态安全与管理3、在20世纪20年代的芝加哥人类生态学创始人帕克(Park)正式提出城市生态学概念4、19世纪末,以玛希(Geoge Marsh)为代表的生态学家和规划工作者的规划实践标志着生态规划的产生5、城市生态规划:运用系统分析手段、生态经济学知识和各种社会、自然信息、经验,规划、调节和改造城市各种复杂的系统关系,在城市现有的各种有利和不利条件下寻找扩大效益、减少风险的可行性对策所进行的规划。

6、城市生态规划与城市总体规划的区别与联系:城市总体规划是为确定城市性质、规模、发展方向,合理利用城市土地,协调城市空间布局和各项建设,实现城市经济和社会发展目标而进行的综合部署。

城市总体规划一般由规划局编制,并由国务院批复实施。

城市生态规划既是城市总体规划中的主要组成部分之一,又是城市建设中的独立规划,城市生态规划与城市总体规划互为参照和基础。

城市生态规划目标是城市总体规划目标之一,并参与城市总体规划目标的综合平衡。

由于城市是人与环境之间矛盾最为突出和尖锐地方,因而城市总体规划和城市生态规划中都要包括城市环境保护这一重要部分。

目前这二者都有合并的趋势。

7、城市生态规划学的理论基础:(1)可持续发展理论:【核心思想】健康的经济发展应建立在生态可持续发展、社会公正和人民积极参与自身发展决策的基础上(2)复合生态系统理论;(3)人地和谐共生理论:【中心目标】是要从空间结构、时间过程、组织序变、整体效应、协同互补等方面认识和寻求全球的、全国的或区域的人地关系系统的整体优化、综合平衡及有效调控的机理,最终协调人地之间的关系8、中国城市建设过程中,带来的环境破坏类型有:(1)大地破碎化:无序蔓延的城市、缺乏环境考虑的高速公路网,各种方式的土地开发和建设项目、水利工程等,都使原来连续的、完整的大地景观基质日趋破碎化,自然过程的连续性和完整性受到严重破坏;(2)水系统瘫痪:作为自然景观和文化景观,几千年来在人与自然共同作用下形成的水网系统的瘫痪——自然河流水系的填埋、断流和渠化;湿地系统的破坏;(3)生物栖息地的消失:自然地的消失、河流廊道植被带被工程化的护堤和“美化”种植所代替;农田防护和乡间道路林带由于道路拓宽而被砍伐;池塘、坟地、宅旁林地、“风水林”等乡土栖息地及乡土文化景观大量消失9、反规划(俞孔坚等,2005):首先建立国土和城市生态安全格局,以此来定义城市的空间发展格局,这是人地和谐共生理论在城市生态规划学中的应用。

城市生态学知识点整理

城市⽣态学知识点整理1、什么是海绵城市?城市能够像海绵⼀样,在适应环境变化和应对⾃然灾害等⽅⾯具有良好的“弹性”,下⾬时吸⽔、蓄⽔、渗⽔、净⽔,需要时将蓄存⽔“释放”并加以利⽤。

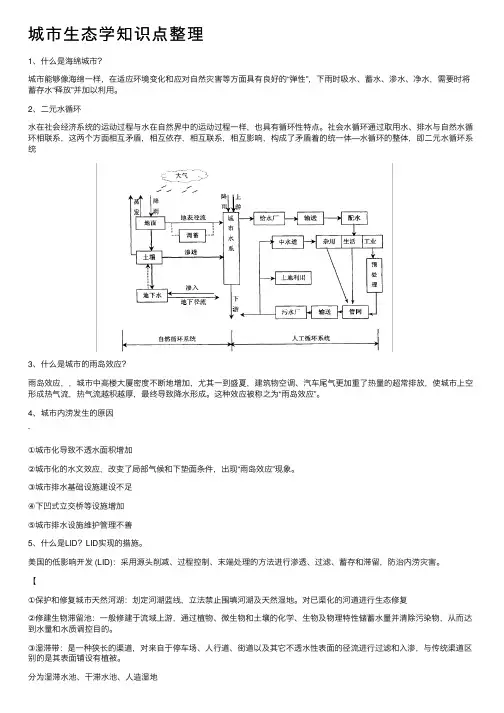

2、⼆元⽔循环⽔在社会经济系统的运动过程与⽔在⾃然界中的运动过程⼀样,也具有循环性特点。

社会⽔循环通过取⽤⽔、排⽔与⾃然⽔循环相联系,这两个⽅⾯相互⽭盾,相互依存,相互联系,相互影响,构成了⽭盾着的统⼀体—⽔循环的整体,即⼆元⽔循环系统3、什么是城市的⾬岛效应?⾬岛效应,,城市中⾼楼⼤厦密度不断地增加,尤其⼀到盛夏,建筑物空调、汽车尾⽓更加重了热量的超常排放,使城市上空形成热⽓流,热⽓流越积越厚,最终导致降⽔形成。

这种效应被称之为“⾬岛效应”。

4、城市内涝发⽣的原因`①城市化导致不透⽔⾯积增加②城市化的⽔⽂效应,改变了局部⽓候和下垫⾯条件,出现“⾬岛效应”现象。

③城市排⽔基础设施建设不⾜④下凹式⽴交桥等设施增加⑤城市排⽔设施维护管理不善5、什么是LID?LID实现的措施。

美国的低影响开发 (LID):采⽤源头削减、过程控制、末端处理的⽅法进⾏渗透、过滤、蓄存和滞留,防治内涝灾害。

【①保护和修复城市天然河湖:划定河湖蓝线,⽴法禁⽌围填河湖及天然湿地。

对已渠化的河道进⾏⽣态修复②修建⽣物滞留池:⼀般修建于流域上游,通过植物、微⽣物和⼟壤的化学、⽣物及物理特性储蓄⽔量并清除污染物,从⽽达到⽔量和⽔质调控⽬的。

③湿滞带:是⼀种狭长的渠道,对来⾃于停车场、⼈⾏道、街道以及其它不透⽔性表⾯的径流进⾏过滤和⼊渗,与传统渠道区别的是其表⾯铺设有植被。

分为湿滞⽔池、⼲滞⽔池、⼈造湿地④植被覆盖:在不透⽔性建筑的顶层覆盖⼀层植被,是由植被层、介质层、过滤层以及排⽔层等构成⼀个⼩型的排⽔系统。

⑤透⽔性地⾯:表⾯由透⽔结构铺装,让初期⾬⽔⼊渗,下部填筑多孔结构材料制成的垫层,垫层具有吸附降解功能,能够消纳初期⾬⽔的污染。

6、核⼼思想“⼀⽚天对⼀⽚地”,实现⽴体多层次多功能分流分滞。

城市生态学期末复习

城市生态学期末复习第一篇:城市生态学期末复习前言城市化(urbanization)—指“人口向城镇或城市地带集中的过程”城市生态学(urban ecology)—生态学的一个分支, 是以城市空间范围内生命系统和环境系统之间联系为研究对象的学科。

由于人是城市中生命成分的主体, 因此也可以说, 城市生态学是研究城市居民与城市环境之间相互关系的科学。

城市生态学是以生态学理论为基础,应用生态学的方法研究以人为核心的城市生态系统的结构、功能、动态,以及系统组成成分间和系统与周围生态系统间相互作用的规律,并利用这些规律优化系统结构,调节系统关系,提高物质转化和能量利用效率以及改善环境质量,实现结构合理、功能高效和关系协调的一门综合性学科。

一根据各类生物之间的营养关系可以把它们区分为:生产者(producer)、消费者(consumer)和分解者(decomposer)生态系统的结构决定了它的基本功能,即物质生产、物质循环、能量流动和信息传递。

十分之一定律——无论是初级生产还是次级生产过程,能量在传递或转变中总有一部分被耗散,通过生产者的呼吸作用以热量形式散失到环境中。

研究表明,食草动物摄食量中仅有10%~20%的能量转变为次级生产量。

R.L.Linderman(1942)通过大量的野外和室内实验,得出各营养级间能量转化效率平均为10%,这就是生态学中的所谓“十分之一定律”。

能量金字塔——食物链中上一个营养级总是依赖于下一个营养级的能量,而下一个营养级的能量只能满足于上一个营养级有限的消费者需要,致使营养级的能量呈阶梯状递减,于是形成了底部宽顶部窄的宝塔状,称作“能量锥体”或“能量金字塔”(energy pyramid)。

演替的三个特征(Odum,1971)(1)演替是群落发展的有顺序过程,它有规律地向一定方向发展,因而是能预见的;(2)演替是由于物理环境改变的结果,但演替是受群落本身控制的;(3)演替一般以稳定的生态系统为发展的顶点,在稳定的生态系统中常拥有最大的生物量和生物间共生功能。

城市生态环境学知识点总结

城市生态环境学知识点总结城市生态环境学第一章引论城市生态环境学研究的对象是城市,是城市居民与其生存环境之间的相互关系——城市生态环境。

生态学家定义:城市是一个复杂的生态系统,是以人为本,人口、活动、设施、物质、科技、文化高度集中,并不断高速运转的开放性有机综合体。

城市的定义(联合国):凡拥有10万人以上,居住、工商业、行政、文化娱乐等建筑物占50%以上的面积,具有发达的交通网络和车辆来往频繁的人类集聚区域。

人口高度集中、物质高度集中、设施高度集中、活动高度集中、科技文化高度集中是城市区别于乡村的基本特征。

人、物(生物、非生物)、空间(理化环境),是构成城市的三个基本因素,三位一体,以人为主体。

以人为主体是城市的根本性质。

城市的主要机能:居住、工作、休息、交通。

1970年4月22日为第一个“地球日”;9月16日国际保护臭氧层日;6月5 日世界环境日;7月11日世界人口日。

环境总是相对于某个中心事物(或称主体)而言的,总是作为某个中心事物的相对面而存在的。

环境对干扰具有的功能特性:整体性、有限性、隐显性、灾害放大性、持续反映性、不可逆性。

生态:关于生物有机体与其周围外部世界之间相互关系的科学。

生命有机体存在的周围空间,包括空气、阳光、水体、地质、地貌、动物、植物、微生物、土壤等,是客观存在的自然物或称自然条件。

与生物体相互作用的资源环境或与生物体进行物质能量流动的因素,称为生态环境(有机体所处的环境或称生活环境)。

城市生态环境学其学科性质具有交叉性、二重性和综合性。

实现城市可持续发展,是城市生态环境研究的目的和任务。

城市生态环境研究可以分为三个密切联系的方面:一是资源方面,二是环境方面,三是生态方面。

环境问题是指地球环境对人类生存和发展产生不良影响的问题,是人类活动作用于地球环境所引起的环境质量变化以及这种变化反作用于人类,对人类的生存发展产生不良的影响的问题,或者说由自然力或人力引起的生态平衡破坏最后直接或间接影响人类生存和发展的问题。

城市生态与城市环境

城市生态与城市环境——复习资料要点第一章生态学概论1、生态学:生态学就是研究生物之间、生物与环境之间得相互关系得科学。

(P3)2、生境:指在一定时间内对生命有机体生活、生长发育、繁殖以及对有机体存活数量有影响得空间条件及其她条件得总与。

生境(生物得生活环境)包括:物理环境(非生物环境);生物环境。

(P6)3、生态因子:组成生境得因素称生态因子。

生态因子有两方面因素所组成:生物因素与非生物因素。

(P12)4、种群:在一定时空中同种个体得总与(P17)种群得基本特征:空间特征、数量特征、遗传特征。

种群得动态参数:出生率与死亡率、迁入与迁出、年龄结构与性别比、种群内禀增长率。

种间关系:种间竞争关系、种间捕食与寄生关系、种间合作与互利共生关系。

5、种群增长模式:内禀增长率(A)、实际增长率(B)、环境阻力(C):A—B=C(P20)6、生态位:有机体在生物群落中得功能与位置。

(P22)7、群落(即生物群落):就是指在一定时间内居住在一定空间范围内得生物种群得集合。

(P24)群落得特征:a)群落中得优势种;b)群落得物种多样性;c)群落得种间关联性;d)群落得交错区与边缘效应;e)群落得安定性。

(P25-26)8、生态系统:就是一定空间内生物与非生物成分通过物质得循环、能量得流动、信息得交换而相互作用、相互依存所构成得一个生态学功能单位。

(P29)9、生态系统得组成成分:a)生产者;b)消费者;c)还原者;d)非生物环境(P29)生态系统得结构:空间结构、物种结构、营养结构。

10、生态系统得基本功能:a)生物生产;b)能量流动;c)物质循环;d)信息传递;(P35-39)11、破坏生态平均得因素:人为因素与自然因素(P42)12、生态系统平均得调节机制:1)反馈机制;2)抵抗力;3)恢复力(P43)13、生态系统有两大部分(生物环境、非生物环境),四个基本成分(生产者、消费者、还原者、非生物环境)14、简述生态系统得基本特征及类型?答:(1)生态系统得基本特征:a)生态系统就是动态功能系统;b)生态系统具有一定得区域特征;C)生态系统就是开放得“自持系统”;d)生态系统具有自动调节功能。

城市生态学复习

一、城市植被(一)概念:城市植被包括城市中一切自然生长的好人人工栽培的各种植被类型,如城市森林、公园、行道树以及废地上的伴人植物群落。

其主要类型为自然植被、半自然植被和人工植被,其中伴人植物群落是城市半自然植被的主要组成部分。

(二)类型(1)自然植被:多局限在保护完好的寺庙、教堂、大学校园及私人宅园中,被认为是城市自然的纪念碑,因为它代表了城市的顶级群落。

其重要性表现在它是城市在自然的见证人,对城市化过程有一定的指示意义,同时也是人类审美或感觉的一部分,其存在也会对城市的未来产生影响。

(2)半自然植被:是指侵入人类所创造的城市生境的伴人植物群落,还有各种次生林或湿地植物群落。

伴人植物分布的生境包括用于建筑的废地、用于绿化的林地及介于交通要道与建筑物之间的缝隙(是最典型的城市生境)。

(3)人工植被:A、行道树:我国远在西周时期就有栽行道树的记载,到清代达到登峰造极的程度。

B、城市森林:是指人造的绿色空间,也包括在残遗植被基础上加以改造的森林。

有一定的野生性,能够自我维持,是区别于公园及街头绿地的地方,主要提供优美的环境。

C、公园和园林:公园是城市中一类特殊的公共绿地,园林包括历史遗迹所在的范围,如历史园林,名胜古迹等。

D、街头绿地:可见于马路两旁的小块绿地、城市中心广场、花圃、学校等范围。

(三)主要特征1、植被生境的特化:城市化进程改变了城市环境,也改变了城市植被的生境。

列如物理性地面的增加改变了其下土壤结构及微生物组分;大气污染直接干扰了植物光合作用、蒸腾作用;城市热岛改变了大气温度、水分、风等气候条件。

2、群落结构单一化:城市植被结构分化明显,并且趋于单一化。

除了残存的自然林或受保护的森林外,城市森林大多缺乏灌木层和草本层,藤本植物更为少见。

植被的形成、更新或演替都是在人为干预下进行的,是一条按人的绿化政策发展的途径。

3、植被区系成分的特化:与原生植被相比,城市残存或受保护的原生植被种类组成较少,而人类引起的或人布植物的比例明显增多,外来种对原生植物区系成分的比率越来越大,逐渐成为城市化程度的标志之一。

城市生态学复习

城市生态学复习《城市生态学》复习一、单项选择题1.陆地生态系统中以(A )的初级生产力最高。

A 热带雨林B 季雨林C 常绿林D 落叶林2.组成生态系统的有生命的生物成分是指( C )。

A 生物种群B 植物C 生物群落D 动物3.生态系统的( B )决定了它的基本功能。

A 组分B 结构C 生产力D 动态4. 初级生产是无机物转化为(D )的过程。

A 动物B 植物C 微生物D 有机物5.鸟类在繁殖季节时,常伴有鲜艳色彩的羽毛或美妙动听的鸣叫等,这属于( C )信息传递方式。

A 遗传B 生物C 物理D 化学6.种群是指在同一时期内占有一定( C )的同种生物个体的集合。

A 数量B 食物C 空间D 位置7.( D )的存活曲线,表示幼体的死亡率很高,以后的死亡率低而稳定。

A 直线型B 对角线型C 凸型D 凹型8.人口的自然结构包括年龄结构、(A )结构和人口增长速度等。

A 性别B 知识C 职业D 民族9.人口的社会结构主要包括人口的( A )结构、职业结构、民族构成和所有制成分等。

A 知识B 年龄C 性别D 自然15. 城市环境中对人体健康影响最明显的是( D )。

A 城市建筑B 城市噪音C 城市垃圾D 环境污染16.按城市环境噪声的来源可将其大致分为( B )噪声、工厂噪声和生活噪声。

A 喇叭B 交通C 航空D 机械17.城市能源种类很多,天然气属于( A )能源。

A 矿物B 自然C 生物D 可再生18.城市生态系统的系统辨识包括系统结构组分辨识、功效辨识和( D )辨识。

A 结构B 边界C 环境D 过程19.生态系统中的能量流动是指能量通过( C )在系统内的传递和耗散过程。

A 生物B 动物C 食物网D 消费者20.城市中物质流动基本上是( A )的,物流链是很短的,常常就是资源到产品和废物。

A 线形B 圆形C 复杂D 闭合21.城市生态系统的( A )模型是真实系统的放大或缩小,但却具有和原型系统相似的形状或具有某些相似的功能。

生态学复习大纲

生态学复习大纲生态学复习大纲第一章绪论1. 生态学的定义及研究对象(重点掌握)2. 生态学形成与发展3. 生态学的研究方法(重点掌握)第二章有机体与环境第一节生物与环境1、生态因子的类型及作用特点(重点掌握)2、环境对生物的生态作用3、生物对环境的适应方式4、生态因子作用规律:最小因子定律,限制因子定律,耐受性定律(重点掌握)第二节能量环境1、光照和温度的时空变化规律2、光质、光强、光周期对生物的影响3、生物对光质、光强、光周期的适应(重点掌握)4、温度的生态作用,极端温度对生物的影响5、生物对极端低温、极端高温的适应(重点掌握)6、根据生物对光、温的反应规律进行引种驯化第三节物质环境1、水的分布、形态及水的生态作用2、生物对淡水和海水、对干旱和湿润水环境的适应3、大气的生态作用和植物对光合生态效应4、土壤的理化性质及其对生物的影响,生物对土壤环境的适应主要概念环境、生态因子、密度制约因子、非密度制约因子、限制因子、生态幅、驯化、内稳态、光合有效辐射、春化、气候驯化、发育阈温度、有效积温、贝格曼规律、阿仑规律问答思考题1. 如何根据工作的需要对生态因子进行分类?2. 生态因子作用有什么特点?3. 如何分析生态因子作用的规律?4. 光的什么特征对植物产生影响?它们又是如何适应这些变化的?5. 低温和高温对生物会产生哪些影响? 生物是如何适应极端温度条件的?第三章种群生态学第一节种群及其基本特征1、种群的概念(重点掌握)2、种群的特征:时空、遗传和数量特征(重点掌握)3、种群的各种参数:种群大小、种群密度、种群的内分布型、种群的年龄结构和性比(重点掌握)4、种群的动态:种群增长、季节消长、种群波动、种群波动、种群的爆发、种群平衡、种群的衰落和灭亡、生态入侵5、种群增长模型6、种群调节机制(重点掌握)第二节生活史对策1、生活史的相关概念2、生物的能量分配与权衡3、r-选择和K-选择(重点掌握)4、C-S-R对策5、生物抵御不良环境的方式第三节种内与种间关系1. 种内关系的概念和基本类型2. 种间关系的概念和基本类型3. 种间关系的类型和协同进化主要概念种群、内分布型、年龄结构、性比、生态入侵、内禀增长率、生活史、生殖对策、r-选择、K-选择、他感作用、竞争、捕食、共生、生态位、竞争排斥原理、竞争释放、性状替换、协同进化问答思考题1. 种群的密度和分布有什么区别和联系?种群分布型有几种?2. 种群调节机制理论如何?3. 什么是最小可存活种群,说明其在生物保护中的应用。

城市生态学知识点整理

1、什么是海绵城市?城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存水“释放”并加以利用。

2、二元水循环水在社会经济系统的运动过程与水在自然界中的运动过程一样,也具有循环性特点。

社会水循环通过取用水、排水与自然水循环相联系,这两个方面相互矛盾,相互依存,相互联系,相互影响,构成了矛盾着的统一体—水循环的整体,即二元水循环系统3、什么是城市的雨岛效应?雨岛效应,,城市中高楼大厦密度不断地增加,尤其一到盛夏,建筑物空调、汽车尾气更加重了热量的超常排放,使城市上空形成热气流,热气流越积越厚,最终导致降水形成。

这种效应被称之为“雨岛效应”。

4、城市内涝发生的原因①城市化导致不透水面积增加②城市化的水文效应,改变了局部气候和下垫面条件,出现“雨岛效应”现象。

③城市排水基础设施建设不足④下凹式立交桥等设施增加⑤城市排水设施维护管理不善5、什么是LID?LID实现的措施。

美国的低影响开发(LID):采用源头削减、过程控制、末端处理的方法进行渗透、过滤、蓄存和滞留,防治内涝灾害。

①保护和修复城市天然河湖:划定河湖蓝线,立法禁止围填河湖及天然湿地。

对已渠化的河道进行生态修复②修建生物滞留池:一般修建于流域上游,通过植物、微生物和土壤的化学、生物及物理特性储蓄水量并清除污染物,从而达到水量和水质调控目的。

③湿滞带:是一种狭长的渠道,对来自于停车场、人行道、街道以及其它不透水性表面的径流进行过滤和入渗,与传统渠道区别的是其表面铺设有植被。

分为湿滞水池、干滞水池、人造湿地④植被覆盖:在不透水性建筑的顶层覆盖一层植被,是由植被层、介质层、过滤层以及排水层等构成一个小型的排水系统。

⑤透水性地面:表面由透水结构铺装,让初期雨水入渗,下部填筑多孔结构材料制成的垫层,垫层具有吸附降解功能,能够消纳初期雨水的污染。

6、核心思想“一片天对一片地”,实现立体多层次多功能分流分滞。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章 生态学概论

一、

生态学、生态学的研究对象、生态学的发展阶段、生境、生态

因子、生物与环境的相互影响、利比希最小因子定律、限制因

子定律、限制因子、耐受性定律、光周期现象、生物对环境的

适应、趋同适应与生活型、趋异适应与生态型

二、

种群、种群生态学、种群的分布格局、种群的年龄结构、种群

的增长、逻辑斯谛增长、种间关系、种间关系类型、生态位

群落及其基本特征、群落成员型、优势种、建群种、生物多样

性、群落镶嵌性、边缘效应、群落演替、顶级群落

生态系统、生产者、消费者、分解者、食物链、食物网、能量

流动与物质循环、生态平衡及其调节、多样性导致稳定性

第二章 景观生态学基础

景观、景观生态学、景观生态学与景观规划设计;

(斑块、廊道、基质)及其理解、生态廊道;

景观多样性与物种多样性、景观边界及其功能、、生态流与景观

结构、源与汇、理想的景观布局模式、景观空间格局优化

第三章 城市生态学及其发展

城市生态学、“田园城市”、城市生态位、生态位原理及多样性

导致稳定性原理对城市的理解、环境承载力、正向演替与逆向

演替

第四章 城市生态学及其发展

城市、城市系统、城市生态系统及其特点、城市生态系统脆弱性、城

市生态环境问题、城市问题的生态学理解、

第五章 城市人口

城市化、城市人口、城市人口结构、城市人口密度、城市人口迁居

第六章 城市环境

大气污染及其成因、酸雨、城市气候、逆温、城市气候形成因素、热

岛效应及其成因、城市水环境及其特点、噪声及其类型、城市植被、

城市植被特征、城市植被功能、城市环境问题、城市雨洪问题

第七章 生态城市及城市生态规划

生态城市、国家园林城市、城市生态评价