症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄血管内治疗中国专家共识(全文)

下肢动脉疾病诊疗的中国专家共识(全文)

下肢动脉疾病诊疗的中国专家共识(全文)下肢动脉疾病可有多种急性和慢性临床表现。

下肢动脉疾病患者截肢和死亡的风险增加,生活质量下降。

同时,动脉粥样硬化是一种全身性疾病,下肢动脉疾病患者同时也可能存在心脏和脑血管的动脉粥样硬化。

有明确的证据证实,下肢动脉疾病患者心血管事件的风险增加,如心肌梗死(MI)和缺血性卒中。

多项指南将包含下肢动脉疾病在内的周围动脉疾病定义为冠心病的等危症,血脂异常和血压控制的治疗目标等同于冠心病患者。

已有研究表明,识别下肢动脉疾病并给予强化治疗能够显著改善预后。

一、下肢动脉疾病的病因和流行病学下肢动脉疾病的主要病因是动脉粥样硬化。

吸烟、糖尿病、血脂异常、高血压、高龄是下肢动脉疾病的危险因素。

吸烟和糖尿病对下肢动脉疾病的影响最明显。

下肢动脉疾病的其他病因包括动脉瘤、血栓栓塞、炎症或创伤、囊肿、筋膜室综合征或先天异常。

下肢动脉疾病的发病率取决于研究人群的年龄、动脉粥样硬化的危险因素以及伴随的其他动脉粥样硬化性疾病情况(如冠心病和脑血管病等)。

调查下肢动脉疾病的发病率常用的方法包括基于问卷的间歇性跛行的发生率、脉搏检查和踝臂指数(ABI)等。

根据间歇性跛行估测下肢动脉疾病的发生率不敏感,低估了下肢动脉疾病的发生率。

在30~44岁年龄段,男性间歇性跛行的年发生率为6/万人,女性为3 /万人。

在65~74岁年龄段,男性间歇性跛行的年发生率升高到61 /万人,女性升高到54/万人。

根据病史和体格检查对于检测下肢动脉疾病敏感性同样较低。

仅根据异常的肢体脉搏诊断下肢动脉疾病可高估其发生率2倍。

使用ABI较使用问卷调查可使下肢动脉疾病的检出率增加2~7倍。

以客观的无创检测方法ABI 为依据,下肢动脉疾病的患病率在60岁以下的人群中为<5%,60~69岁的人群中为5~10%左右,大于70岁的人群中为20%左右。

年龄≥70岁或年龄在50~69岁有吸烟和/或糖尿病史的患者中。

下肢动脉疾病的患病率为29%。

症状性非急性期大脑中动脉闭塞血管内再通治疗研究进展

传统的SNMCAO影像学评估包括经颅多普勒超声 (transcranial doppler,TCD)、经颅彩色多普勒超声(transcranial colorcoded duplex ultrasonography,TCCD) CT 灌注成像 (computed tomography perfusion,CTP)、磁共振灌注成像 (perfusion weighted imaging,PWI)、数字减影血管造影技术 (digital subtraction angiography,DSA)等。通过这些检查可 评估大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)管径大小和 脑组织血流灌注情况,反映脑血管解剖上的改变,动态显 示脑循环由动脉至静脉的变化过程相比较CTP、PWI 等评估脑灌注的手段,动脉自旋标记(arterial spin labeling, ASL)是一种比较新的检测方式,利用动脉水中磁标记质子 作为内源性示踪剂,然后通过减去标记和控制信号得到灌 注图,是一种无创、可重复评估脑灌注的方法⑸。ASL联合 血管壁高分辨率磁共振(high -resolution vessel wall mag-

doi:10.3969/j.issn. 1002-0152.2021.03.012 *南昌大学第二附属医院(南昌330000) ® 通信作者(E-mail: jeujue@ )

Chin J Nerv Ment Dis Vol.47, No.3 March 2021

netic resonance imaging, HR-MRI)还可以对 SNMCAO 的血 管管径、血管内膜炎症情况、管壁特点、管壁厚度、斑块特 征、血管壁结构及血管周围附近侧支循环等进行评估E9], 同时根据血管壁的差异及灌注的特征可有效的鉴别烟雾 病跑。但TIAN等⑴]研究认为与CTP相比,ASL倾向于高估 严重慢性大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)狭窄患 者的灌注缺陷。磁敏感加权成像(susceptibility-weighted imaging,SWI)可通过检测铁的变化,量化铁的含量来诊断 责任血管供血区域是否有微出血及出血倾向["⑸。

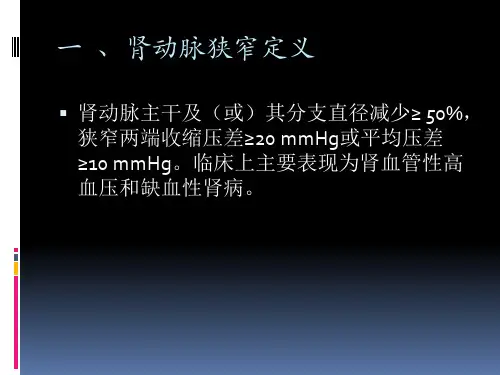

肾动脉狭窄诊断和处理中国专家共识

三、肾血管性高血压的药物降压治 疗

(1)可选用的药物有ACEI/ARB、钙拮抗剂、β受 体阻滞剂等。

(2)ACEI/ARB 可用于单侧肾动脉狭窄,而单功 能肾或双侧肾动脉狭窄慎用。

(3)利尿剂激活肾素释放,一般不主张用于肾 血管性高血压,但患者如合并原发性高血压、 肺水肿或心力衰竭,仍可选用。

四、血管重建治疗

3、非粥样硬化性肾动脉狭窄血管重建:大多数发病年龄在 40岁前,如果肾动脉直径狭窄≥ 50%,伴有持续高血压Ⅱ 级或以上,依赖降压药,则单纯肾血管性高血压的诊断 基本确立,应该接受肾动脉血管重建治疗,以免长期高 血压的不良影响。一般首选经皮球囊成形术,不提倡使 用血管内支架。

1、狭窄程度 肾动脉狭窄到何种程度必须进行血管重建,目前

尚无一致意见,推荐血管重建最小阈值为直径 狭窄50%。 对于肾动脉直径狭窄50%~70%的患者,要有明 确的血流动力学依据,一般以跨病变收缩压差 >20mmHg 或平均压差>10 mmHg 为准。直径 狭窄>70%是比较有力的解剖学指征。

2、临床指征 (1)严重高血压(持续高血压Ⅱ~Ⅲ级)、恶性高血压、

(min·1.73 m2)。 (5)肾内动脉阻力指数≥0.8。 (6)超声、CT血管造影或磁共振成像显示肾

实质有大片无灌注区。

四、治疗

▪ 首选方法为经皮介入治疗。

▪ 血管外科直视手术仅适用于某些特殊情况: 病变不适合行介入治疗,病变肾动脉附近 腹主动脉需要外科重建,介入治疗失败的 补救措施,对比剂严重过敏,服用抗血小 板药物有禁忌等。

六、动脉粥样硬化性肾动脉狭窄

1、诊断包括至少1个动脉粥样硬化的危险因素,和 至少两项动脉粥样硬化的影像学表现。

2、药物治疗主要针对危险因素治疗,包括戒烟、降 脂、控制血压,抗血小板和降糖治疗等,重点是 降脂治疗,目标为LDL-C≤1.80 mmol/L。

《远隔缺血适应防治缺血性脑血管病中国专家共识》(2021)要点汇编

229.《远隔缺血适应防治缺血性脑血管病中国专家共识》(2021)要点脑血管病已成为常见的慢性非传染性疾病之一,从全球范围来看,脑血管病为第二大致死原因,同时也是成人的第一大致残原因,严重危害着人类健康。

我国为脑血管病的高发区,第三次全国死因回顾抽样调查结果表明,脑血管病已成为我国居民致死和致残的首要原因。

缺血性脑血管病为脑血管病的主要类型。

近年来,缺血性脑血管病的防治已在抗血小板和急诊血管再通治疗方面取得了突破性进展。

但是,在接受血管再通治疗的急性缺血性卒中患者中,仍有高达50%~70%的患者发生残疾甚至死亡;而轻型卒中和短暂性脑缺血发作应用双联抗血小板治疗,近期卒中复发风险仍高达6%~8%,且存在出血等并发症。

此外,对于我国发病率较高的颅内动脉粥样硬化、脑小血管病等疾病,目前尚无理想的防治措施。

适应为自然界生物的本能,是一种机体对于外部病源入侵及机体自身内环境变化的适应性反应;人体对于外界环境和机体内环境的改变也具有较强的适应能力。

脑是机体代谢最旺盛的器官,其对缺血、缺氧性损害极其敏感,当脑组织完全缺血或缺氧几分钟即可导致某些特定神经元的不可逆性死亡。

但是,在某些特定环境下,脑对各种原因引起的缺血、缺氧具有一定的适应能力。

自然状态下,脑可通过形成丰富的侧支循环以适应缓慢进展的血管狭窄或闭塞,从而避免或减轻缺血对脑组织造成的损害。

因此,探索能够提高脑组织对缺血耐受的干预措施,一直是临床医生的不懈追求。

远隔缺血适应(RIC)可激发脑对缺血损伤的适应和耐受,是一种临床可行的无创性、非药物干预措施,因具有安全无创、简便易行、易于推广等特点,备受患者和医生青睐。

目前,RIC已在心脑血管病、心力衰竭、肾功能不全等多种疾病中被广泛研究和应用,显示出良好的应用前景。

一、RIC的概念和分型推荐意见1.RIC是指通过对某一脏器或组织进行反复、短暂的血流阻断与恢复,激发机体内源性抗缺血性损伤能力从而提高其他远隔重要脏器或组织抗缺血性损伤能力,减轻相关器官或组织的缺血损伤。

肾动脉狭窄的诊断和治疗的中国专家共识(全文)

肾动脉狭窄的诊断和治疗的中国专家共识(全文)1.前言肾动脉狭窄(RAS)是继发性高血压的最常见原因之一。

多发性大动脉炎、动脉粥样硬化和肌纤维发育不良是RAS的常见病因。

在20世纪90年代前,大动脉炎是我国肾动脉狭窄的首位病因。

但近十几年来,动脉粥样硬化性RAS已取代大动脉炎成为目前RAS的首要病因。

与近年来我国动脉粥样硬化性疾病发病率升高的趋势相符。

2.流行病学年龄≥65岁的人群中有诊断意义的RAS总发生率约为6.8%,男性高于女性。

RAS在高危人群(如冠心患者和外周动脉疾病患者)中的发病率较高。

在接受心导管检查的同时接受肾动脉造影发现有意义的肾动脉狭窄(≥50%)的发生率约为11%~18%。

肾动脉粥样硬化性狭窄是一种进行性的疾病。

重度狭窄、合并有糖尿病或严重高血压的患者中更易发生肾动脉闭塞。

3.RAS的后果(1)肾血管性高血压肾血管性高血压是继发性高血压的第2大病因。

虽然高血压是RAS的主要临床表现,但是解剖学上肾动脉狭窄的程度与高血压并无线性关联。

(2)终末期肾病(ESRD)有研究分析了近20年因ESRD最终接受透析治疗共计683例患者,其中83例(12%)被诊断为由RAS引起的ESRD。

但根据目前资料尚无法完全界定RAS对ESRD的影响。

也没有资料显示有多少RAS 患者因为RAS的原因最终需要透析治疗。

(3)肾脏萎缩肾脏萎缩是RAS的一种直接后果,与病变的严重程度和进展相关。

出现肾脏萎缩的患者临床上表现为进展性肾功能不全。

进展的RAS患者的临床预后较差(如肾功能衰竭、肾体积缩小以及生存率降低)(4)反复发作的肺水肿RAS患者可能突发或出现“反复发作”的肺水肿。

有血流动力学意义的重度双侧或单侧RAS患者可能表现为容量负荷过重。

单侧RAS患者也可能因为血管紧张素介导的血管收缩可引起左室后负荷的增加,发生肺水肿。

(5)心血管事件的风险增加RAS患者心血管事件风险较高的原因可能是全身动脉粥样硬化负荷较重。

单纯球囊扩张成形术在急性颅内动脉粥样硬化性大血管闭塞血管内治疗中的疗效

2 结果

释放后可能无法完全展开,造成靶血管再通率下降。有研究[9,10]

2.1 一般资料

报道,ICAS-LVO 对机械取栓治疗具有抵抗性,再通血管可反复

共纳入 51 例患者,其中男 38 例(74.5%),女 13 例(25.5%),

发生再闭塞。在此情况下,单纯球囊扩张成形术与取栓策略相

破裂或夹层后,经交换技术保留微导丝,撤出球囊;再次造影观

经造影证实术前靶血管实现部分再通。所有患者术前(或)术中

察扩张效果,若血管没有出现明显回缩(狭窄率≤30%)和明显

静脉内给予替罗非班(鲁南贝特制药)负荷剂量 0.4 μg/(kg·min)

夹层,等待 20 min 后再次造影评估血管情况,若残余狭窄仍≤

(No. 2019WS128)

occlusion,ICAS-LVO)在亚洲人群中是导致急性缺

部位既往有动脉狭窄病史;术前 CT 或 MRI 发现责

收稿日期

血性卒中发生的最常见原因。作为血管再通策略

任血管供血区域存在分水岭梗死;术中存在微导丝

2023-05-18

之一,球囊扩张血管成形术在应对 ICAS-LVO 中具

作者单位

erosclerosis-related large vessel occlusion,ICAS-LVO)血管内治疗中的疗效与安全性。方法:回顾性收集

1. 临沂市人民医院

2020 年 1 月至 2020 年 10 月在某地级市医院卒中中心首选单纯球囊扩张成形术作为血管再通主要手段的

神经内科

ICAS-LVO 患者 51 例的临床资料,根据球囊扩张血管再通后是否需要支架置入或取栓将患者分为单纯球囊

后良好);此外,还统计出现栓子逃逸、动脉夹层及死亡病例数。

2024中国急性大动脉闭塞性卒中介入治疗技术策略专家共识

2024中国急性大动脉闭塞性卒中介入治疗技术策略专家共识急性大动脉闭塞性卒中具有高病死率、高致残率的特点。

血管内介入治疗已被证实是时间窗内脑部大动脉闭塞的有效治疗方案,但闭塞再通介入治疗的技术策略尚缺乏统一规范。

为此,中国研究型医院学会介入神经病学专业委员会组织国内部分脑血管病专家就上述问题展开讨论,并达成共识,以期为临床医生在急性脑部大动脉闭塞再通介入治疗技术策略的制定中提供参考依据。

一、介入治疗的总体原则(一)脑血管的影像学评估术前头颈部CTA/MRA有助千脑部大动脉急性闭塞部位的识别,对千下一步的介入开通治疗起到指导作用,建议有条件的中心尽量完善术前头颈部CTA/MRA检查此外Alberta卒中项目早期CT评�'\ASPECTS) I 缺血核心/半暗带等影像评估方法也有助千患者的筛选。

开通治疗前仔细评估头颈部CTA/MRA及全脑DSA资料,有助千判断闭塞病变近端残端形态、是否为串联病变、病变远端终止部位、闭塞段以远的血管是否存在弥漫性病变以及侧支循环代偿状态、血栓负荷等,以帮助制定治疗策略。

此外DSA有助于术中识别一些特殊的影像征象,包括血管闭塞征象、闭塞远端缓流征等。

(二)术前技术策略的制定急诊血管内再通技术的选择主要基千对闭塞病变阳贡的判断,需要术者结合血管闭塞的机制(如TOAST分型入闭塞病变的部位、血栓负荷的大小、路径的迂曲程度等作出相应的初始策略。

其中血管闭塞的机制是初始策略制定的关键,宜结合患者的临床症状,特别是起病形式,闭塞病变的影像学特点来判断。

1近心端血栓移位造成的闭塞病变:近心端血栓移位,包括心源性栓塞和动脉至动脉的栓塞,是急呾茵部大动脉闭塞的主要类型,可以考虑支架取栓、导管抽吸或支架取栓联合导管抽吸技术作为初始策略。

2大动脉粥样硬化狭窄继发原位血栓形成的闭塞病变:该类闭塞病变,建议术者首先通过微导管的首过效应进一步证实。

首过效应指先将微导管向前通过闭塞病变,然后把微导管收回到闭塞病变的近端,微导丝保留在病变的远端,此时造影可见闭塞部位血管管腔内有缓慢和暂时的血流。

血管内超声在冠状动脉疾病中应用的中国专家共识(全文)

血管内超声在冠状动脉疾病中应用的中国专家共识(全文)血管内超声(IVUS)是一种通过导管技术将微型超声探头送入血管腔内的影像学技术,可以提供精确的血管横截面图像,从而帮助医生了解管腔、血管直径以及病变严重程度和性质。

在冠状动脉疾病的治疗中,IVUS起着非常重要的作用。

本文旨在规范IVUS的操作和解读,提高临床医生的腔内影像学应用水平。

IVUS的成像原理是通过医用超声成像导管发射超声波,部分超声从组织折射返回传感器产生电脉冲,最后转换成图像。

目前可用的IVUS探头频率为25~60MHz,分辨率可达到100~200μm。

虚拟组织学IVUS成像、整合背向散射的血管内超声以及iMAP-IVUS系统采用新型后处理技术,可以对斑块的组织成分进行模拟成像和定量分析。

IVUS换能器分为机械旋转型和电子相控阵型两种类型。

在IVUS图像获取前,需进行术前准备以及冠状动脉内注射硝酸甘油100~200μg,避免导管诱发的冠状动脉痉挛。

机械旋转型导管需在体外用生理盐水预先冲洗,排除保护鞘内气泡。

相控阵型超声导管无需排除空气,但在送入冠状动脉前需要去除导管周围的环晕伪像。

在记录影像前,可通过调整景深和增益来适应不同血管的管腔直径,并调整图像信号的清晰度。

导管回撤时,尽量采取自动回撤,以获得更多的信息。

常用的自动回撤速度为0.5~1.0 mm/s。

部分特殊病变可手动回撤,以仔细观察病变。

总之,IVUS在冠状动脉疾病的治疗中起着重要作用。

本文提供了IVUS的操作技术和图像获取的控制方法,帮助医生更好地理解和应用IVUS技术。

经过计算机图像重建技术处理后,自动回撤系统能够获得以动脉管腔为中心的长轴图像和短轴影像。

长轴图像有利于分析病变的长度及分布状况,而短轴影像则可以更加仔细地观察冠状动脉的管壁结构及病变状况。

冠状动脉造影操作相关的并发症主要包括冠状动脉痉挛、气栓、夹层、冠状动脉急性闭塞和心律失常等。

文献报道指出,此类并发症发生率为0.5%~3.0%,并且与基础病变及操作技术相关。

中国颅内外大动脉非急性闭塞血管内介入治疗专家共识解读PPT课件

导丝选择

导丝应具有足够的支撑力和灵 活性,以便于通过病变部位和

进行精细操作。

球囊与支架选择

根据病变性质和血管直径选择 合适的球囊和支架,确保支撑

力、贴壁性和Biblioteka 畅性。使用技巧熟练掌握导管、导丝、球囊和 支架的操作技巧,确保准确、 安全地将器材送至病变部位。

操作流程规范及注意事项

介入治疗定义

通过导管等器械,在影像设备引 导下对病变血管进行诊断和治疗

。

介入治疗原理

利用导管将药物、栓塞剂或支架等 输送至病变部位,达到局部治疗的 目的。

介入治疗优势

创伤小、恢复快、可重复操作,适 用于不同部位和类型的血管病变。

常用介入器材选择及使用技巧

01

02

03

04

导管选择

根据病变部位、血管直径和手 术需求选择合适的导管,确保

。

诊断方法

颅内外大动脉非急性闭塞的诊断方法主要包括影像学检查,如CT血管造影(CTA)、 磁共振血管造影(MRA)和数字减影血管造影(DSA)等。此外,脑电图、经颅多普 勒超声等检查也有助于诊断。对于疑似病例,医生还会根据患者的病史、症状和体征进

行综合判断。

02

血管内介入治疗原理与技术

介入治疗原理介绍

动脉夹层和动脉瘤形成处理

对比剂肾病预防与处理

密切观察、控制血压、使用抗血小板药物 等,必要时进行手术治疗。

水化治疗、减少对比剂使用剂量、使用肾 保护药物等。及时处理并发症,减轻患者 痛苦,提高治疗效果。

06

总结与展望

目前存在问题和挑战

介入治疗技术普及不足

尽管介入治疗在血管疾病治疗中具有重要意义,但目前在部分地区和 医院普及程度仍然不足,需要加强技术推广和培训。

中国颅内外大动脉非急性闭塞血管内介入治疗专家共识解读PPT课件

针对不同病变类型和患者特点,需要进一步优化介入治疗策略,以 提高治疗效果和减少并发症发生率。

THANKS

感谢观看

促进技术推广

加强学术交流

通过共识的制定和实施,加强相关领 域学术交流和合作,推动血管内介入 治疗技术的发展和创新。

通过共识的推广和宣传,促进血管内 介入治疗技术的普及和应用,提高患 者的治疗率和生存率。

02

颅内外大动脉非急性闭塞诊断与 评估

临床表现与分型

1 2

短暂性脑缺血发作(TIA)

一过性黑蒙、单侧肢体无力或麻木、失语等。

对比剂肾病处理

水化治疗、利尿剂等,严重者需 透析治疗。

穿刺部位出血处理

重新压迫止血、加压包扎或外科 缝合等。

放射损伤处理

局部涂抹抗炎药物、保湿剂等, 严重者需外科处理。

05

专家共识解读与实践应用

关键问题解答

介入治疗适应症

包括症状性、无症状性、以及特殊情况下的大动 脉非急性闭塞。

介入治疗方法选择

依据闭塞部位、长度、患者状况等因素,选择球 囊扩张、支架置入等技术。

长期随访计划

制定长期随访计划,定期评估患者神经功能恢复和血管通畅情况。

药物治疗与生活方式干预

根据随访结果,调整药物治疗方案,并给予生活方式干预建议。

04

并发症预防与处理措施

常见并发症类型及危险因素

血管损伤

包括血管痉挛、夹层、穿孔和 破裂等,与导管、导丝操作不 当有关。

对比剂肾病

与使用碘对比剂有关,可能导 致肾功能损害。

脑梗死

根据闭塞血管不同可表现为不同程度的偏瘫、偏 身感觉障碍、失语、共济失调等。

3

分型

包括动脉粥样硬化性闭塞、血栓闭塞性脉管炎、 动脉炎等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄血管内治疗中国专家共识(全文) 动脉粥样硬化性颅内外血管狭窄是导致缺血性卒中/短暂性脑缺血发 作的主要原因及病理改变Z众多硏究证实中国患者以颅内动脉狭窄为主。 最近我国大样本观察硏究发现颅内动脉早期狭窄≥70%是卒中复发的高危 因素,而且随着合并危险因素的增多,复发风险也明显增加。

所以Z目前的问题是:如何准确评估风险?如何更好的管理血压、血 脂和血糖等危险因素?如何给予抗栓治疗方案?支架治疗和药物治疗该 如何选择以及效果如何?为此,《中华内科杂志》编委会组织专家对症状 性动脉粥样硬化性颅内血管狭窄血管内治疗最新进展进行回顾,力求针对 目前临床治疗方面较为混乱的认识提出一些思路和建议,供国内同行参 考。

美国10%缺血性卒中患者是由颅内动脉粥样硬化性疾病所致,在中国 这一比例超过30%。研究显示对于狭窄≥70%的患者,症状性狭窄的动脉 供应区1年卒中复发率高达23%。近期一项关于中国颅内动脉狭窄或闭 塞性疾病的研究(ClCAS )显示中国缺血性卒中及短暂性®缺血发作(TIA ) 患者中颅内动脉

狭窄或闭塞的发生率为46.6% (其中19.6%患者合并颈 动脉颅外段狭窄),硏究同时显示伴随颅内动脉狭窄的患者入院时病情较 重且住院时间更长,且1年卒中复发率伴随狭窄程度增加而升高(无狭窄 患者为3.34% , 50%——69%狭窄患者为3.82% , 70%——99%狭窄 患者为5.16% ,完全闭塞患者为7.40% )。因此探索颅内动脉粥样硬化 性狭窄的治疗方法及对该人群实施有效的二级预防策略显得尤为重要。 一、药物治疗 关于颅内动脉粥样硬化性狭窄的药物治疗一直存在争议,WASID研究 显示应用华法林及阿司匹林治疗后患者狭窄血管供应区1年缺血性卒中的 发生率分别为%及12% ,显示了单纯药物治疗对疾病控制效果并不理 想。硏究同时发现华法林治疗组不良事件的发生率显著增高Z即针对颅内 动脉粥样硬化性狭窄患者的二级预防抗凝治疗并无优势,因此药物治疗的 焦点指向了抗血小板治疗。 目前还没有针对颅内动脉粥样硬化性狭窄患者进行单一抗血小板药物 与安慰剂、单一抗血小板药物与其他药物之间的比较硏究。CAPRlE硏究 提示对于高复发风险患者氯毗格雷优于阿司匹林,该结论可能也适合颅内 动脉粥样硬化性狭窄患者。 CLAlR硏究中针对单纯颅内动脉狭窄患者亚组分析发现,氯毗格雷联 合阿司

匹林较单用阿司匹林治疗显著降低了第7天微栓子的阳性率和第2 天及第7天微栓子的数目,与CARESS硏究结论相似。提示在大动脉狭窄 出现症状的早期,联合应用抗血小板药物尽快中止微栓子的出现,可使早 期再发卒中风险降低。SAMMPRIS硏究也显示了积极药物治疗(氯毗格 雷75mg∕d +阿司匹林

325mg∕d ,持续90d)的优势。

颅内动脉粥样硬化性狭窄的传统危险因素还包括:高血压、高脂血症、 糖尿病等。WASID硏究血压水平与卒中复发的分析结果表明,血压控制 不良是卒中再发和其他主要血管事件的强预测因子,美国2011年缺血性 卒中二级预防指南据此给出了对颅内大动脉狭窄50%~99%导致的卒中 或TlA患者,血压长期维持< 140/9OmmHg可能是合理的(∏b;B)O SAMMPRIS硏究的结果也为这部分患者积极降压提供了新的佐证。

然而关于启动降压的时机目前尚不清楚,考虑到颅内动脉狭窄患者可 能存在低血流动力学机制,启动降压的时机应较无狭窄者更晚且应逐步平 稳降压(最好在脑灌注监测条件下)。

目前尚缺乏专门针对颅内动脉狭窄特点降压药物的干预硏究,鉴于硏 究发现钙拮抗剂(CCB).血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素 II受体拮抗剂(ARB)不仅有延缓甚至逆转颈动脉内中膜厚度(IMT)的作 用,且其作用较利尿剂或P受体阻滞剂强Z CCB在延缓IMT方面的作用要 优于AC臼,因此针对颅内动脉狭窄患者优先选择CCB、ARB作为降压药 有一定的合理性。 SPARCL硏究提示,他汀类药物治疗可以显著降低卒中或TIA的复发 风

险,进一步分析表明,强化降脂(LDL-C较基线下降≤50%)获益更多。 WASID研究中发现代谢综合征与患者主要血管事件的复发风险升高有 关,但未

发现其中的单一组分TU或HDL-C与主要血管事件复发风险相 关。此外很多影像学随机对照硏究表明他汀类药物可逆转冠状动脉和颈动 脉粥样硬化,其结果外推到颅内动脉粥样硬化性狭窄患者应该是合理的。 因此,应尽早启动他汀类治疗将LDL-C降至> 1.81 mmol/L或下降幅度> 50%o

目前尚缺乏硏究观察控制血糖对颅内动脉粥样硬化性狭窄患者预防卒 中复发或狭窄动脉本身的疗效,硏究显示糖尿病患者在早期开始控制血糖 [糖化血红蛋白(HbAlC) < 7%或在7%左右],大血管并发症可获益,具 体血糖控制的靶目标还应综合考虑患者整体情况决定。 本共识推荐意见 内科药物治疗与《症状性动脉粥样硬化性颅内动脉狭窄中国专家共识》 保持一致 1、 对于症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄患者,应该在发病后尽早启动 抗血

小板治疗,并长期使用。可供选择的抗血小板药物有阿司匹林、氯毗 格雷和西洛他哩。

2、 颅内动脉粥样硬化性狭窄患者发病早期,病情稳定者在发病1周内 推荐

氯毗格雷(75mg∕d) +阿司匹林(75~160mg∕d)以减低血栓栓塞导致 的早期卒中复发风险,1周后重新评估风险,决定是否继续联合治疗,联 用时间不宜超过发病后3个月。单一抗血小板治疗时,氯毗格雷较阿司匹 林可能获益更多,二级预防不推荐使用常规抗凝治疗。 3、 颅内动脉粥样硬化性狭窄合并高血压的患者应积极控制血压,降压 启动

时机及目标值应个体化,原则为逐步平稳降压;降压药物选择应基于充 分考虑患者全身靶器官损害、患者耐受性等情况,可优先考虑长效CCB、 ARB等药物。

4、 颅内动脉粥样硬化性狭窄患者,推荐尽早启动他汀类药物治疗,将

LDL-C降至> 1.81 mmol/L或下降幅度> 50%o 5、 颅内动脉粥样硬化性狭窄伴糖尿病的患者,血糖控制的靶目标为 HbAlC <7%是合理的。

6、 改善生活方式,控制其他危险因素。 二. 介入治疗 介入治疗是症状性颅内动脉粥样硬化病变的治疗手段之一。但是由于 目前循证医学证据不是非常充分,因此作为内科治疗的补充方法之一,可 以在有选择的病例中开展。 1、 患者选择:症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄>70%的患者病变动脉 供应

区1年卒中复发率高达23% ,而狭窄< 70%的患者其同侧卒中发生 率明显降低(< 10%)o目前尚没有资料支持非症状性颅内狭窄的患者的 介入治疗,因此狭窄≥70%的症状性颅内动脉狭窄的患者最可能从介入治 疗中获益。 2、 治疗时机:与症状性颈动脉狭窄患者相似,目前资料显示在符合介 入治

疗标准且同时为本次责任临床事件的患者群体中,短期内再次发生缺 血性血管事件的风险最高。因此在内科治疗后仍然有发作或侧支循坏代偿 很差的病例在适当时机考虑介入治疗。 球囊血管成形术(PTBA)是最早应用于治疗颅内动脉粥样硬化性狭窄 的介入方法「980年由SUndt等首先报道。尽管早期该技术成功开展, 但围手术期的发病率及病死率较高,随着设备及技术成熟改进,操作更加 安全,同时围手术期双联抗血小板及血小板膜糖蛋白∏b∕l∏a受体拮抗剂 的选择性应用降低了操作所致的血栓栓塞并发症。MakS等硏究显示单纯 PTBA治疗围手术期卒中的发生率及病死率为5.8% ,年事件发生率(同侧 卒中及神经科的死亡)为3.2% ,但单纯PTBA治疗仍存在一定缺陷,其 平均术后残余狭窄率约为40%。

其次,超过20%患者造影发现可见的内膜浮动而可能需要再次支架置 入或强化的围手术期抗凝治疗,此外一些数据显示PTBA技术缺乏可持续 性,约20%患者最终需要再次治疗。尽管球囊扩张支架术存在较高的围手 术期并发症(0%~36%),但术后残余狭窄率(V 10%)显著低于单纯球囊 扩张术(40%)o SSYLVlA研究采用专门针对脑血管的支架(NGUrlmk), 如仅考虑硏究中颅内狭

窄部分,1年累积卒中发生率(包括围手术期事件 及全年随访事件)为14%。这些数据显示了针对性选择部分患者支架较药 物治疗有优势。

最早硏发的自膨式支架是用于治疗宽颈的动脉瘤。它由镇钛合全构成, 因此较球囊支架有更好的灵活性及传送性。2005年WigSPa支架在美国 作为人道主义豁免设备用于治疗药物治疗无效的狭窄> 50%症状性颅内 动脉狭窄。WingSPan支架联合了单纯球囊血管成形术及球囊支架术的优 势,首先采用缓慢膨胀技术将病变处利用气囊扩张至正常血管直径的 80% ,之后通过0.014微导丝换入支架传送系统并在病灶处将自膨式支架 展开。操作后的残余狭窄约30% ,要低于单纯球囊扩张成形术(约40%), 但能明显高于球囊支架术(约10%)。

但与此同时早期硏究发现WigSPa支架具有较低的围手术期发病率及 病死率(4.4%)。来自美国多中心登记硏究同样显示了其相对低的围手术期 并发症(6∙1%)及很高的成功展开率(>98%)O HekeS等基于43例患者6 个月随

访资料显示总的同侧卒中及病死率为9.3% , 6个月造影随访显示 相对较低的支架内再狭窄率为7.5%o然而随舂近期的硏究进展,WigSPa 支架术后的支架内再狭窄率并不低于PTBA或颅内动脉经皮腔内支架成形 术(PTAS)O —项基于WingSPan支架治疗的前瞻性研究发现68例患者 3~6个月影像随访显示支架内

再狭窄率为28.8%o

国内亦进行了一些关于WingSPan支架的硏究,姜卫剑等硏究显示针 对颅内狭窄≥70%患者WingSPan支架术后1年主要终点事件发生率为 7.3%(95%CI