平面四边形面积公式的坐标形式及其应用

矩形面积公式坐标

矩形面积公式坐标

一、矩形的定义与性质回顾。

1. 定义。

- 在平面直角坐标系中,矩形是四个角为直角的四边形。

- 设矩形的四个顶点坐标分别为A(x_1,y_1),B(x_2,y_1),C(x_2,y_2),

D(x_1,y_2)(这里假设x_1 < x_2,y_1)。

2. 性质。

- 对边平行且相等。

在上述坐标表示中,AB边平行于CD边,AD边平行于BC边;AB = CD=| x_2 - x_1|,AD=BC=| y_2 - y_1|。

二、矩形面积公式推导(基于坐标)

1. 传统面积公式。

- 矩形的面积公式为S =长×宽。

2. 基于坐标的计算。

- 由前面坐标表示的矩形顶点,长为AB(或CD)的长度,根据两点间距离公式(在水平方向y坐标相同),AB=| x_2 - x_1|;宽为AD(或BC)的长度,根据两点间距离公式(在垂直方向x坐标相同),AD=| y_2 - y_1|。

- 所以矩形面积S=| x_2 - x_1|×| y_2 - y_1|。

- 例如,若矩形的一个顶点A(1,1),B(3,1),C(3,4),D(1,4)。

这里x_1 = 1,y_1 = 1,x_2=3,y_2 = 4。

- 长AB=|3 - 1|= 2,宽AD=|4 - 1| = 3。

- 面积S = 2×3=6。

平面直角坐标系平行四边形对角线公式

平面直角坐标系平行四边形对角线公式摘要:一、引言二、平面直角坐标系的定义三、平行四边形的性质四、对角线公式推导五、公式应用及意义正文:一、引言在平面几何中,平面直角坐标系是一个基本的概念,它帮助我们理解和描述平面上点的位置。

而平行四边形作为平面上的基本图形之一,其性质和特征也是几何学中的重要内容。

本文将围绕平面直角坐标系和平行四边形,探讨它们之间的关系以及一个重要的公式:平行四边形对角线公式。

二、平面直角坐标系的定义首先,我们需要了解平面直角坐标系的定义。

平面直角坐标系是一个由两条互相垂直的数轴(通常为横轴和纵轴)构成的平面,它们将平面分为无数个矩形,每个矩形的对角线长度可以用坐标表示。

三、平行四边形的性质平行四边形是一种四边形,它的对边两两平行。

在平面直角坐标系中,我们可以用四个有序实数对(a,b)、(c,d)、(e,f)、(g,h)来表示其四个顶点。

平行四边形的性质有很多,如对角线互相平分、相邻角互补等。

四、对角线公式推导本文的核心内容是平行四边形对角线公式。

该公式描述了平行四边形对角线长度的计算方法,即:d = √((a-c) + (b-d))e = √((c-e) + (d-f))f = √((e-a) + (f-b))h = √((g-c) + (h-d))其中,a、b、c、d、e、f、g、h 分别为平行四边形顶点的坐标。

五、公式应用及意义平行四边形对角线公式在几何学中有着广泛的应用,例如计算图形的面积、证明三角形全等等。

此外,该公式还可以帮助我们更好地理解平行四边形的性质,加深对平面几何的认识。

高中必背88个数学公式

高中必背88个数学公式1. 勾股定理:直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边平方。

2. 余弦定理:在任意三角形中,一个角的余弦等于与该角相对的边的平方和减去另外两条边的平方的差再除以两倍的另一条边与该角相对的角的正弦的乘积。

3. 正弦定理:在任意三角形中,一个角的正弦等于与该角相对的边长和另外两条边长的比例的乘积。

4. 长方形面积公式:长方形的面积等于长乘以宽。

5. 平行四边形面积公式:平行四边形面积等于底边长乘以高。

6. 梯形面积公式:梯形的面积等于上底加下底乘以高再除以二。

7. 三角形面积公式:三角形面积等于底边长乘以高再除以二。

8. 圆面积公式:圆的面积等于圆周率乘以半径的平方。

9. 圆周长公式:圆的周长等于直径乘以圆周率。

10. 球体表面积公式:球体的表面积等于四倍的圆面积。

11. 球体体积公式:球体的体积等于四分之三的圆面积乘以半径的立方。

12. 一次函数方程: y = kx + b。

13. 二次函数方程: y = ax² + bx + c。

14. 等差数列通项公式: an = a1 + (n - 1)d,其中a1为首项,d为公差,an为第n项。

15. 等差数列前n项和公式: Sn = n(a1 + an)/2,其中a1为首项,an为第n项,n为项数。

16. 等比数列通项公式:an = a1 × qⁿ⁻¹,其中a1为首项,q为公比,n为项数。

17. 等比数列前n项和公式: Sn = a1(1 - qⁿ)/1 - q,其中a1为首项,q为公比,n为项数。

18. 三角函数正弦的定义:在直角三角形中,任意一锐角的正弦是指这个角的对边与这个角所在的斜边的比值。

19. 三角函数余弦的定义:在直角三角形中,任意一锐角的余弦是指这个角的邻边与这个角所在的斜边的比值。

20. 三角函数正切的定义:在直角三角形中,任意一锐角的正切是指这个角的对边与这个角的邻边的比值。

21. 三角函数余切的定义:在直角三角形中,任意一锐角的余切是指这个角的邻边与这个角的对边的比值。

直角坐标系中平行四边形对角线法则

直角坐标系中平行四边形对角线法则【实用版】目录1.平行四边形的定义和性质2.平行四边形对角线法则的定义3.平行四边形对角线法则的证明4.平行四边形对角线法则的应用正文一、平行四边形的定义和性质平行四边形是指在平面直角坐标系中,四边形中的两组对边分别平行的四边形。

平行四边形具有以下性质:1.对边平行且相等。

2.对角线互相平分。

3.对角线相等。

二、平行四边形对角线法则的定义平行四边形对角线法则是指在平行四边形中,对角线所分割成的四个三角形面积之和等于平行四边形的面积。

用公式表示为:面积 (平行四边形) = 面积 (三角形 1) + 面积 (三角形 2) + 面积 (三角形 3) + 面积 (三角形 4)三、平行四边形对角线法则的证明为了证明平行四边形对角线法则,我们可以将平行四边形分割成两个相等的三角形,然后通过三角形的面积公式进行计算。

证明过程如下:设平行四边形 ABCD 的对角线 AC 和 BD 相交于点 O,将平行四边形分割成两个三角形 AOB 和 COD。

由于平行四边形的对边相等,所以 AB = CD, AD = BC。

根据三角形的面积公式,可知:面积 (三角形 AOB) = 1/2 * AB * OA * sin∠BAO面积 (三角形 COD) = 1/2 * CD * OC * sin∠CDO由于平行四边形对角线互相平分,所以 OA = OC, ∠BAO = ∠CDO。

因此,面积 (三角形 AOB) = 面积 (三角形 COD)。

所以,平行四边形的面积等于两个相等三角形的面积之和。

四、平行四边形对角线法则的应用平行四边形对角线法则在实际问题中有广泛的应用,例如在计算平面图形的面积、求解几何图形的性质等方面。

在解决这类问题时,我们可以通过平行四边形对角线法则来简化计算过程,提高解题效率。

四边形中位线的向量形式及应用

四边形中位线的向量形式及应用在几何学中,四边形的中位线是指一种由四边形的四条边平分的线段,它连接了四边形的四个顶点。

它也被称为四边形的边缘中线、中间轴或中间线。

在这里,我们将讨论四边形中位线的向量形式及其应用。

四边形中位线的向量形式可以用向量表达。

先将四边形的顶点用α,β,γ和δ表示,分别为四点的坐标:(αx,αy),(βx,βy),(γx,γy),(δx,δy)。

四边形的中位线的向量形式可以表示为: v=((αx+βx+γx+δx)/4, (αy+βy+γy+δy)/4)这就是四边形的中位线的向量形式。

四边形中位线的应用有很多。

首先,它可以用来计算四边形的重心。

我们可以将四边形中位线的向量v和四边形的顶点α,β,γ,δ的坐标相加,并除以4得到四边形的重心:((αx+βx+γx+δx)/4 + (αy+βy+γy+δy)/4)/4。

其次,四边形的中位线还可以用来计算四边形的面积。

我们可以将四边形的中位线的向量v和四边形的顶点α,β,γ,δ的坐标相减,然后求得两个三角形的面积,计算出四边形的总面积。

此外,四边形中位线还可以用来计算四边形的周长。

我们可以将四边形中位线的向量v和四边形的顶点α,β,γ,δ的坐标相加减,然后求得四条边的距离,计算出四边形的总周长。

最后,四边形中位线还可以用来计算四边形的角度。

我们可以将四边形中位线的向量v和四边形的顶点α,β,γ,δ的坐标相减,然后求得三条边的夹角,通过三角函数计算出四边形的总角度。

从上面可以看出,四边形中位线的向量形式和应用非常的多,可以用来计算四边形的重心,面积,周长和角度。

因此,四边形中位线的向量形式和应用是几何学中非常重要的知识。

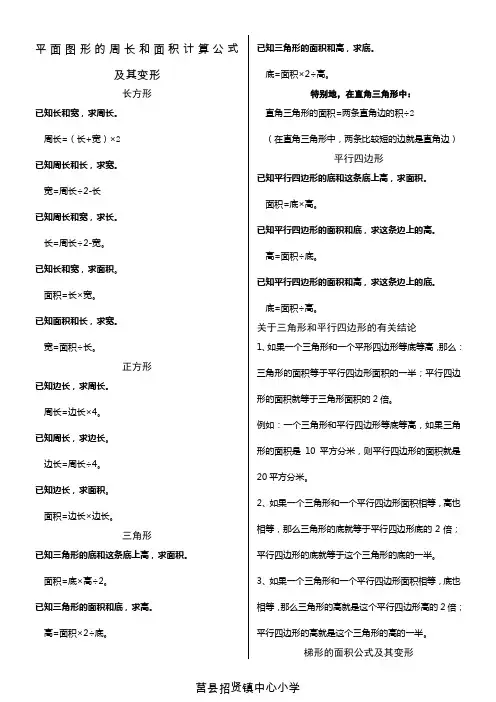

平面图形的周长和面积计算公式及其变形

平面图形的周长和面积计算公式及其变形长方形已知长和宽,求周长。

周长=(长+宽)×2已知周长和长,求宽。

宽=周长÷2-长已知周长和宽,求长。

长=周长÷2-宽。

已知长和宽,求面积。

面积=长×宽。

已知面积和长,求宽。

宽=面积÷长。

正方形已知边长,求周长。

周长=边长×4。

已知周长,求边长。

边长=周长÷4。

已知边长,求面积。

面积=边长×边长。

三角形已知三角形的底和这条底上高,求面积。

面积=底×高÷2。

已知三角形的面积和底,求高。

高=面积×2÷底。

已知三角形的面积和高,求底。

底=面积×2÷高。

特别地,在直角三角形中:直角三角形的面积=两条直角边的积÷2(在直角三角形中,两条比较短的边就是直角边)平行四边形已知平行四边形的底和这条底上高,求面积。

面积=底×高。

已知平行四边形的面积和底,求这条边上的高。

高=面积÷底。

已知平行四边形的面积和高,求这条边上的底。

底=面积÷高。

关于三角形和平行四边形的有关结论1、如果一个三角形和一个平形四边形等底等高,那么:三角形的面积等于平行四边形面积的一半;平行四边形的面积就等于三角形面积的2倍。

例如:一个三角形和平行四边形等底等高,如果三角形的面积是10平方分米,则平行四边形的面积就是20平方分米。

2、如果一个三角形和一个平行四边形面积相等,高也相等,那么三角形的底就等于平行四边形底的2倍;平行四边形的底就等于这个三角形的底的一半。

3、如果一个三角形和一个平行四边形面积相等,底也相等,那么三角形的高就是这个平行四边形高的2倍;平行四边形的高就是这个三角形的高的一半。

梯形的面积公式及其变形1、已知梯形的上底、下底和高,求面积。

梯形的面积=(上底+下底)×高÷2。

2、已知梯形的面积、上底、下底,求高。

小学数学中图形面积的编排

1、小学数学中图形的面积是如何编排的?小学数学图形的面积从以下三个层面进行编排的:一、感知物体表面的大小;二、比较平面图形面积的大小; 三、体验周长与面积的区别,这三个层面循序渐进,逐步深入,帮助学生准确理解面积的含义。

长方形是所有规则图形的基础,S长方形面积=长×宽。

长方形可以推导出三个图形:正方形(特殊长方形,s=a2),平行四边形(拉伸后成为长方形,s=ah),圆形(切成N等分约是一个长方形,所以公式就是S=πr2)。

然后根据平行四边形推导出三角形面积(两个完全一样的三角形可以拼成一个平行四边形,S三角形=ah/2),梯形(S=(a+b)h/2两个完全一样的三角形可以组成一个平行四边形)1、长方形面积公式是基础。

2、图形转化是推到面积公式的常用方法。

3、在图形的转化中,应用了平移旋转。

4、有些曲线图形可以转化成直线图形。

在以上面积的推导过程中体现了以下思想:长方形的面积(正方形):统一思想(用标准单位测量面积);数形结合思想(把测量过程转化成计算方法)。

平行四边形的面积推导体现以下思想:转化思想(转化成所学的长方形的面积,突出转化的可能性:转化前后图形关系的比较);对应思想(转化后长方形的各部分分别相当于原图形的哪个部分)。

三角形的面积推导体现以下思想:转化思想;对应思想;一般化思想(从个例到一般,突出各种三角形都能转化成平行四边形)。

梯形的面积推导体现以下思想:转化思想(转化方法的灵活性:梯形可通过多种方式转化成已经学过的图形如三角形、长方形、平行四边形);整体化思想(用梯形公式统整所有已学的面积公式)圆的面积推导体现以下思想:转化思想(转化的特殊方法),极限思想(无限切分与无限接近)总之,各图形的面积推导都是建立在学生已有知识的基础上实施的,都是从学生已有图形面积的公式中转化得出的。

2、方格纸与坐标的关系方格纸其实是简单的坐标形式。

方格纸是坐标的基础,从方格纸上让学生了解了交点,数值,从上到下从左向右的看图方法。

五年级数学《平行四边形的面积》教学反思(精选5篇)

五年级数学《平行四边形的面积》教学反思五年级数学《平行四边形的面积》教学反思(精选5篇)身为一名优秀的人民教师,教学是重要的工作之一,通过教学反思可以有效提升自己的教学能力,教学反思要怎么写呢?下面是小编精心整理的五年级数学《平行四边形的面积》教学反思(精选5篇),希望对大家有所帮助。

五年级数学《平行四边形的面积》教学反思1小学数学关于几何知识的安排,是按由易到难的顺序进行的。

本册教材承担着让学生学会平行四边形、三角形、梯形面积计算的任务。

平行四边形面积的计算,是在学生已经掌握并能灵活运用长方形面积计算公式,理解平行四边形特征的基础上,进行教学的。

本节课主要让学生初步运用转化的方法推导出平行四边形面积公式,把平行四边形转化成为长方形,并分析长方形面积与平行四边形面积的关系,再从长方形的面积计算公式推出平行四边形的面积计算公式,然后通过实例验证,使学生理解平行四边形面积计算公式的推导过程,在理解的基础上掌握公式。

同时也有利于学生知道推导方法,为三角形、梯形的面积公式推导做准备。

本节课是促进学生空间观念的发展,扎实其几何知识学习的重要环节。

关于这节课,我是这样设计的:首先,通过比较两个图形的大小来引入到对新知识的学习中来,让学生明白要知道各个图形的面积才能进行精确的比较。

然后在新知识的学习时,从数格子中了解到这两个图形的面积是一样的。

为下面的拼图形作好铺垫。

同时让学生明白数格子有它的局限性,让学生思考有没有其他的方法来求平行四边形的面积。

接下来就是让学生进行动手操作,试着将平行四边形转化成一个我们已经学过的图形,从而让学生自己推导出平行四边形的面积计算公式。

在这个过程中,让学生发现平行四边形和转化成的长方形之间的联系,使学生对平行四边形的面积公式的推导有更深的认识。

在得出平行四边形的面积公式后,进行例1的教学,让学生运用刚学的知识解决这一问题。

最后在练习的时候,强调在计算平行四边形的面积时一定要知道底和底所对应的高,这样才能计算。

空间几何公式和应用模型的推导

空间几何公式和应用模型的推导一、空间几何基础知识1.点、线、面的定义及性质2.直线与平面的位置关系3.平面与平面的位置关系4.空间几何中的公理与定理5.空间四边形的性质6.空间图形的分类与命名二、空间几何公式1.向量基本公式–向量加法、减法、数乘–向量的模、方向–向量的点积、叉积2.空间坐标系–直角坐标系、柱面坐标系、球面坐标系–坐标系的转换公式3.空间几何形状的面积与体积–三角形面积公式–四边形面积公式–圆面积公式–球体体积公式–立方体、长方体体积公式4.空间角的计算–相邻角、对顶角、补角、余角–外角、内角和定理5.空间距离的计算–两点间距离公式–空间中点到平面的距离公式–空间直线与平面的距离公式三、空间几何模型推导1.平面几何模型的推导–三角形中线的性质推导–平行四边形的性质推导–圆的性质推导2.立体几何模型的推导–正方体对角线的性质推导–球的性质推导–圆柱、圆锥的性质推导3.空间几何中的恒等式推导–向量恒等式推导–空间几何形状的面积、体积公式推导4.空间几何中的定理推导–射影定理、相似定理、全等定理四、空间几何在实际问题中的应用1.空间几何在建筑学中的应用2.空间几何在物理学中的应用3.空间几何在计算机图形学中的应用以上为空间几何公式和应用模型的推导知识点,希望对您有所帮助。

习题及方法:⃗⃗⃗⃗⃗ 的模。

1.习题:已知空间直角坐标系中,点A(1,2,3),求向量OA方法:由点A 的坐标可得向量OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 的坐标为(1,2,3),则OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 的模为|OA⃗⃗⃗⃗⃗ |=√12+22+32=√14。

2. 习题:已知空间直角坐标系中,点A(1,2,3),点B(4,6,8),求向量AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 的模。

方法:由点A 和点B 的坐标可得向量AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 的坐标为(3,4,5),则AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 的模为|AB⃗⃗⃗⃗⃗ |=√32+42+52=5√2。

3. 习题:已知空间直角坐标系中,点A(1,2,3),点B(-1,-2,-3),求向量AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 的模。

平行四边形的面积 教学实录

平行四边形的面积课堂实录九年义务教育人教版小学数学五年级上册第五单元的内容一、导入师:步入学校,处处都能展现知识的底蕴和文化的魅力,同时,从校园中老师也收集到了一些图片,从图片中你找到了哪些图形?(出示课件)生:分别是长方形、平行四边形、三角形、梯形师:我们已经学习了长方形的面积怎样计算,从今天起,我们将陆续研究其它图形的面积,首先让我们进入平行四边形的面积二、师:校长把实践基地中的两块草坪分给了五一班和五二班,这两个班的同学在讨论什么呢?生:这两个班的学生在讨论这两块草坪哪个面积大,并且做出猜测师:他们把草坪画在了方格纸上,数数它们的面积各是多少,注意这里的每个方格代表1平方米,不满一格的按半格算。

提问:你是怎样数的?生:第一个是长方形,每行有6格,共4行,所以它的面积是24平方米。

第二个是平行四边形,共有20个整格,8个半格就凑成4个整格,所以面积也是24平方米。

师:评价学生数的非常认真。

虽然它们的形状不同,但它们的面积是相等的。

请同学们再次观察表格数据,你发现了什么?生:我们发现长方形的长与平行四边形的底相等,长方形的宽与平行四边形的高相等,所以可以想到,平行四边形的面积可能等于底乘高师:你很勇敢,说出自己的想法,没有大胆的猜想,不会有伟大发现,如果只根据一个例子往往具有偶然性,还需验证。

刚才我们应用什么方法得出平行四边形的面积的?实际生活中这样方便吗?(出示一个巨型广告牌)要想快速得出平行四边形的面积,你会想什么办法呢?生:可以将其转化为一个长方形求面积师:评价学生敏锐的洞察力。

师述:能否将一个平行四边形转化为一个长方形?关键是转化后你发现了什么?下面请同学们动手操作,然后小组学生讨论下面几个问题a、拼出的长方形和原来的平行四边形比,面积变了没有?b、拼出的长方形的长和宽与原来的平行四边形的底和高有什么关系?c、能根据长方形面积计算公式推导出平行四边形的面积计算公式吗?生汇报:小组1我们将一个平行四边形沿高剪下平移拼成一个长方形,长方形的面积就等于平行四边形的面积,长方形的长就等于因为长方形的面积等行长乘宽,所以平行四边形的面积等于底乘高(左图方法一)(板书)有不明白的地方吗?(如果没有,师提问,你是怎样想到沿高剪下的)同时评价该组学生的表现。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

18 数学通讯——2Ol4年第3期(上半月) ·辅教导学·

平面四边形面积公式的坐标形式及其应用

郑定华

(福建省南平市高级中学,353000)

因为平面四边形可被分割成两个三角形,所

以当其四个顶点的坐标已知时,就可以求出其面

积.如果仅知其两条对角线向量的坐标,那么怎么

求其面积呢?

2013年高考福建省理科数学试卷第7题就是

这样的问题,题目如下:

在四边形ABCD中,A--E=(1,2),百 一

(一4,2),则四边形的面积为 ( )

(A) (B)2

(C)5. (D)10.

原解法 由题意,容易得到AC上BD.设对

角线交于0点,则四边形的面积等于四个三角形

的面积之和,即

S一妻(1 AO 1.1 D0 1+1 AO l·}130 f+

1∞『.1 D0 ∞ B0 1)

妄『AC I·J BD 1.

由题设易算出f AC l一√5,}BD『一2√5,代

人得S:5.故答案为(C).

变式 在四边形ABCD中,Ae一(1,一2),

面一(一4,2),则四边形的面积为 .

高考题的解法是利用了该题中四边形的两条

对角线互相垂直这一条件进行的,而变式题中四

边形的两条对角线不垂直,该如何求其面积呢?

利用下面的定理,可以轻松地解决这类问题,

请看:

定理I 在四边形ABCD中,若AC一( ,

Y ),亩一(z ,3,。),则四边形的面积为

S一 I

l z。 -x2Yl 1.

证明 设四边形的两条对角线所在的直线交

于点G,作BE上AC,DF上AC,E、F分别为垂足

(如图1和图2所示),设AC与BD的夹角为 ,则

f蔚f—l蔚I sin ,l I—l l sin 0,于是,

四边形ABCD的面积

图1 D

图2

:5Z ̄ABC十 △ADc

÷I A--E I·l亩I+ I I A--E J·I D-F

l A--E I·sin

+百i I A--E 1.sin

I A-E l(I蔚I+I 1)sin

I A--E I·『蔚I·sin

:==百

1 I A--E 葡【. = 而

l A--E I ·I蔚I。一(1 A-E I·

I亩I cos )。]专

下二 面

[( + )(z;+ ;)

(z1z2+ 1 2)。]÷

=

I I z

lYz— 2Yl f.一 f zl — 2 『·

定理1好记好用,如:

计算上面高考题的四边形的面积,知

s— 1 I 1×2—2×(~4)I一5

故答案为(C);

辅教导学· 数学通讯一2O14年第3期(上半月) 19

计算变式题中四边形的面积,知

S一妻1 1×2一(一2)×(一4)}=3.

三角形的面积公式的坐标形式与四边形一

致,即:

定理2 在AABC中,若 一( ,Y1),

( z,Yz),则三角形的面积为

S=÷I 1Y2~z2Y1 1.

证明 设 与 的夹角为 ,则由三角形

的面积公式知,

s— 1 1 1.sin口

1 l 1. ̄/j

1 l z.1 I z~(I I.

f l cOs )。]专

1

2 ·1 AC l。一(AB·AC)。

(z{+ )(z;+ i)

(zlz2+ ly2) ]专

专 i

1 l z

11.2 Yz 2Yl 一一1 z1 ~z l·

由此可见,四边形与三角形的面积之间存在

内在的联系:将四边形的两条对角线向量平移,使

之共起点,则以平移后两条向量为邻边的三角形

与原四边形等面积.

实际上,AABC可以看作特殊的四边形

ABCD(D与A重合),这时,AC和DB(即AB)就

是两条对角线了,而 一 一(z ,Y1), =:=

(zz,Yz),利用定理1的结论同样可得到定理2的

结论.

当已知三角形或四边形的顶点坐标时,运用

本文给出的面积公式求其面积,十分便捷,两步即

可完成:

(1)求对应向量的坐标;

(2)代人面积公式进行计算.

妙解背后的秘密

王远征

(广东省深圳市蛇口新街港湾花园6~7O3,518067)

学习数学离不开解题,解题是思维活动过程 的具体体现.而数学思维活动的过程,往往没有被 解题者展示在解题的陈述中,特别是一些凝聚了 解题者智慧的奇思妙解,很难从那简洁明了的解 答过程中反映出来,因此,解题者火热的思维过 程,被严谨、冰冷的文字表述所掩盖了. 而解题的科学思维方法,则是我们应该学习、 领悟和掌握的,因此,在阅读文献、学习妙解的同 时,我们不妨停下来深思熟虑,仔细推敲,尽可能 地弄明白妙解背后的秘密.这对提高我们思维的 深刻性、灵活性,把握问题的实质,掌握科学的解 题方法,都是大有裨益的. (收稿日期:2013一O9—03) 下面介绍的这个案例,记录了笔者阅读同行

的巧妙解法后反思活动的心路历程,希望对同学

们学好数学有所启迪.

问题(2013年中国科技大学数学夏令营试

题)求函数Y一委(、 + ̄/砸 )(o<z

厶

<6)的最大值.

笔者在浏览张云华老师的新浪博客时,拜读

了他对该题所做的如下巧妙的解答.

解答1 巧用均值不等式求解.

Y一 ( ̄/36一z + ̄/64一z )