病毒的分类与命名 (1)

病毒归纳总结

病毒归纳总结病毒是一种微小的生物体,可以感染动植物、人类及其他生物体,引起各种不同类型的疾病。

研究病毒对于理解传染病的发生和传播具有重要意义。

本文将对常见的病毒进行归纳总结,以期帮助读者更好地了解病毒及其对人类健康的影响。

一、人类常见的病毒1. 流感病毒流感病毒是一种常见的呼吸道病毒,可引起流感(Influenza)。

流感病毒分为甲型、乙型和丙型,甲型和乙型流感病毒对人类造成较大的威胁。

流感病毒的主要传播途径是经过空气中的飞沫传播,常见临床症状包括发热、咳嗽、鼻塞和全身不适。

2. 乙肝病毒乙肝病毒是一种肝炎病毒,可引起乙型肝炎。

乙肝病毒主要通过血液和其他体液传播,如乙型肝炎母婴传播、性传播和与感染者共用针具等。

乙肝病毒感染往往表现为慢性肝炎,严重时会引发肝硬化和肝癌。

3. 疱疹病毒疱疹病毒是一类病毒,包括单纯疱疹病毒(HSV)、腺病毒、水痘病毒(VZV)等。

其中,HSV是常见的一种病毒,可以引起唇疱疹、生殖器疱疹等疾病。

疱疹病毒主要通过直接接触传播,如性接触、唇疱疹的亲吻传播等。

4. HIV病毒人类免疫缺陷病毒(HIV)是一种致命的病毒,可导致获得性免疫缺陷综合症(AIDS)。

HIV主要通过血液、精液、阴道分泌物和乳汁等传播,如共用针具、性接触和母婴传播等。

艾滋病在全球范围内造成了巨大的卫生健康负担。

二、植物病毒的分类1. 病毒斑点病毒病毒斑点病毒是一类植物病毒,可以引起植物叶片上出现斑点病症。

该类病毒主要通过昆虫传播,如蚜虫、白粉虱等,感染植物后,叶片上会出现不规则的斑点,影响植物的光合作用和生长发育。

2. 病毒环状RNA病毒病毒环状RNA病毒是一类植物病毒,其基因组为环状RNA。

该类病毒主要通过种子传播,感染植物后,会引起植物的生长受限、变形、畸形等病症,严重时会导致植物死亡。

3. 病毒颗粒病毒病毒颗粒病毒是一类植物病毒,其基因组为颗粒状RNA。

该类病毒主要通过接种和昆虫传播,感染植物后,会引起植物的黄化、矮化、花器官畸形等病症,严重影响植物的产量和品质。

病毒的分类与命名1ppt课件

• 病毒命名筹备委员会(PCNV) 1963

Preparatory Committee for Nomenclature of Virus

• 国际病毒命名委员会(ICNV) 1966

International Committee for Nomenclature of Virus

• 裸露单RN分A病子毒负链RNA病毒目

• 类病毒

• 另增设M亚on病o毒n因eg子a(vsuirbavilreasl agent)

• 1999年第7次分类报告:认可的病毒约4000 种,设3个目

• 不是所有病毒都必须隶属某个目,在没有适当目的情况

下,科可以是最高的病毒分类等级

2、病毒最新分类系统:

一、病毒分类与命名的沿革

3. 1966~1970

➢ Wildy 任ICNV主席,第一次报告——病毒的分类与命名, 描述并划定43个属(或相当于属的组、群)及其他成员; 《病毒学论文集》第5卷

➢ 采用了密码进行分类(每个密码包括4对符号); ➢ 通过了“国际病毒命名法则”,共18项。

一、病毒分类与命名的• 寄沿生革于一种以上寄主

寄主种类

:

:

:

核酸链类型 核酸含量

核衣壳外形 传播方式/传播介体

R/1 : 2/5 :

E/E : S/O

RNA/SS: 200万Da/5% : 截头杆状/截头杆状: 种子植物/确切介体不

详

R/1 : 2.3/5+ 0.6-1.3/51:977年E终/E止: S/Ne (TRV)

三、病毒分类进展及最新分类系统

• (10)肿瘤病毒群

一、病毒分类与命名的沿革

2. 1962~1966

第02章病毒的分类与命名

第十章杆状病毒科(Baculoviridae)一、概述二、杆状病毒的基因组结构与功能(一)同源序列区(二)重叠转录物(三)早期转录物(四)晚期转录物(五)基因重组三、病毒蛋白及功能四、状病毒感染的分子机理五、重组杆状病毒表达外源基因六、杆状病毒作为杀虫剂的应用主要参考文献一、概述能够感染昆虫的病毒大约有1200种,它们主要分属于以下四个病毒科:杆状病毒科(Baculoviridae)、呼肠孤病毒科(Reoviridae)、虹彩病毒科(Iridoviridae)和痘病毒科(Poxviridae)。

其中杆状病毒科病毒为数最多,大约有610种,主要感染鳞翅目(Lepidoptera)、双翅目(Diptera)和膜翅目(Hymenoptera)昆虫。

由于杆状病毒具有高度专一的宿主范围,某些昆虫被感染后可发生大规模的流行病,但对人、畜和其他动植物无害,加之病毒粒子包含在蛋白晶体内,在细胞外环境中十分稳定,故可以作为一种生物杀虫剂用于农业害虫防治,目前已有成功应用的实例;由于多角体蛋白的高水平表达,其基因区段可以用来构建重组病毒以高效表达外源基因。

因此,有关杆状病毒的分子生物学,倍受广大生命科学工作者的关注。

1.分类现状杆状病毒可以分为A、B、C三个亚组(Matthews 1982)。

A亚组:核型多角体病毒(Nuclear polyhedrosis virus, NPV),在单一核内蛋白晶体中包藏有许多毒粒。

根据其核壳聚集的程度又可分为单一的(SNPV)和多个的(MNPV)。

B亚组:颗粒体病毒(Granulosis virus, GV),在一般情况下,在蛋白晶体中只包藏有一个毒粒。

C亚组:非包含体杆状核型病毒(Non-Concluded baculovirus),如椰二疣独角仙病毒(Oryctes rhinoceros),无包含体,可能缺少编码晶体蛋白的基因。

2.形态结构杆状病毒的基本毒粒为杆状,本科病毒命名即来自于拉丁字Baculum。

病毒的性状与分类

病毒:细菌:真菌=1:10:100 最大:牛痘病毒(200 ~300nm) 最小:口蹄疫病毒 20 nm

(2)病毒的结构

a. 典型病毒颗粒的基本结构

病毒颗粒:

核心(core)——核酸

(virus particle) 衣壳(capsid)——蛋白(保护支架,有抗原性) 或称毒粒(virion) 核壳体(nucleocapsid)——核酸+蛋白

(1)温度:病毒大多耐冷不耐热,但乙肝病毒例外。 高压蒸汽、干热均能杀死病毒

(2)射线:电离辐射(X线、γ射线)、非电离辐射(紫外线) 均敏感,但剂量略大于细菌

某些病毒有光复活作用,尤其是紫外线照射后

(3)干燥:常温干燥易被灭活,但冷冻干燥长期存活,常用 此法保存病毒株

3. 化学因素

5. 病毒的干扰现象

(1)干扰的定义:

在两种病毒共同感染同一种细胞时,可发生一种 病毒抑制另一种病毒复制的现象

(2)干扰的类型

a. 自身干扰: b. 同种干扰:同种异型(流感病毒A、B) 同型异株(流感病毒A1、A2) c. 异种干扰:最常见

灭活病毒也可干扰活病毒,用于制备疫苗

a. 病毒的本质

最原始的生物,活的大分子 原始生物的后代 细菌退化的生存形式 正常细胞中失去调控的自主片段

b. 病毒的起源

2. 病毒的宿主范围

(1)原生生物:噬菌体(phage) 噬菌体、噬真菌体、噬藻体 (2)植物:植物病毒 (3)动物:动物病毒 原生动物病毒 无脊椎动物病毒(昆虫病毒为主,含虫媒病毒)

b. 病毒颗粒的辅助结构 包膜(envelope)——含糖蛋白的类脂(部分病毒有),有抗原 特异性,上可有突起(spike),如流感病毒上有两种突起 其它辅助结构:尾丝等

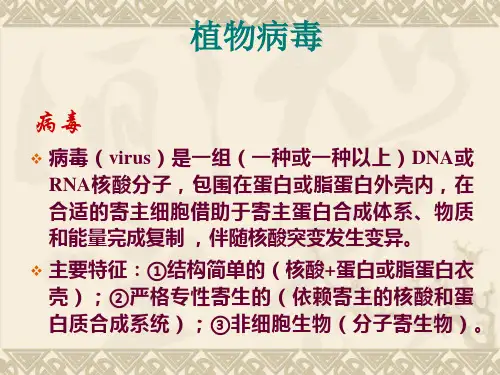

植物病毒

病毒在生物中的地位

原核生物 细胞生物

原核生物界

动物界

真核生物

植物界 菌物界 原生生物界 真病毒

生 物

分子生物 病毒界?

类病毒 亚病毒 拟病毒 朊病毒

按它们寄主的不同,病毒分为:

寄生植物的植物病毒(PIant virus)、 寄生动物的动物病毒(Animal virus) 寄生细菌的噬菌体(Phage)等。

4 卫星RNA

在某些多分体病毒中发现了小分子量的RNA,其与 病毒RNA没有同源性,单独不能侵染,要依赖病毒 的核酸才能侵染和增殖,这种核酸称为卫星RNA (satellite RNA,sRNA),其依赖的病毒称为辅 助病毒。 卫星 RNA与辅助病毒包被在同一衣壳内,并能够 抑制辅助病毒的复制,降低其浓度并改变其致病 力,利用 sRNA与病毒的关系,可进行生物防治及 基因工程育种研究。

1 植物病毒的核酸类型: 植物病毒的核酸只有 RNA或DNA两种,按核酸的种 类和其在复制过程中的功能,可分为5种类型病毒, 其中3种为 RNA病毒,2种为DNA病毒。 (l)正单链 RNA (positive single strand RNA, 十ssRNA) 病毒 (2)负单链 RNA (negative single strand RNA, -- ssRNA) 病毒 (3)双链 RNA (double strand RNA,dsRNA) 病毒 (4)单链 DNA (ssDNA) 病毒 (5)双链 DNA (dsDNA) 病毒

真菌

已发现7种真菌传播19种病毒, 油壶菌属、粘菌属系植物的非致病菌, 为主要的真菌介体; 集壶菌、粉痂菌及腐霉菌除为植物本身 病原菌外,还能传播多种病毒。 病毒与真菌介体的关系除少数芸苔油壶 菌为游动孢子体外带毒外,大多数为孢子内带 毒,属持久性传毒。

病毒的分类命名

呼吸道病毒

消化道病毒 性传播病毒

病毒的抵抗力

一、耐冷怕热 二、紫外线敏感

三、氧化剂敏感

四、包膜病毒对脂溶剂敏感 五、耐甘油

三. 分类原则

核酸类型和结构(RNA/DNA, ds/ss, linear/circular, fragment /nofragment)) 病毒体形状和大小 病毒体形态结构

对脂溶剂敏感性

临床分类

1、非嗜器官性病毒

2、嗜器官性病毒:嗜神经病毒

嗜肝病毒 嗜皮肤黏膜病毒 嗜眼病毒 嗜唾液腺病毒

二. 病毒分类原理

强调其分类和命名的稳定性、实用性、认可 性和灵活性。Fra bibliotek

稳定性:病毒的名称及其所属关系一旦确定下 来,就应尽可能保留。 实用性:病毒的分类体制应该对病毒学研究领 域是有用的。 认可性:病毒分类阶元和名称应该为病毒学研 究者乐意接受和使用。 灵活性:病毒分类阶元可以依据某些新发现而 进行重新修订和在确定。

第二章 病毒的分类与命名

一. 分类依据

病毒分类学是随着病毒学尤其是分子病毒学的 发展而建立起来的,并逐步走向成熟。自从 1937年首次提出根据病毒对组织的亲合性进行 分类到现在为止,将病毒系统划分为3个目64个 科。

总之,为了使分类和命名得到统一,根据 Mayo在1998年报道,在ICTV常务委员会的提 议下,批准了41条原则。

最新病毒的分类与命名

病毒的命名过去不够统一,有些病毒是以宿主、病理特点、致病症状、病毒颗粒形态进行命名,有些病毒是以地名和人名进行命名,还有些病毒是以字母和数字命名。

病毒的分类系统也不一致,动物病毒分类等级设立科、属、种;而植物病毒分为组、亚组、种。

为了力求分类和命名的统一,1992年Martelli首先提出了植物病毒的科、属、种分类原则,1993年8月在英国格拉斯哥召开的第9届国际病毒大会上,国际病毒分类委员会(ICTV)采纳了这一分类原则,并且新设立了一些植物病毒的科、属[1],1995年在ICTV 所公布的病毒分类和命名第六次报告中,植物病毒分类已不再采用组、亚组,而统一使用科、属、种分类系统[2]。

病毒的分类系统也开始逐渐向更高级的分类等级发展,1991年ICTV在病毒分类和命名第五次报告中首次公布了比科更为高级的分类等级,单分子负链RNA病毒目(Mononegavirales)[3],最近ICTV 又先后增设了套病毒目(Nidovirales)[4]和有尾噬菌体目(Caudovirales)[5]。

除此以外,1996年8月ICTV在第10届国际病毒大会上还对原有的病毒分类和命名规则作了进一步的修订,提出了38条新的病毒命名规则[6]。

最近据Mayo等报道,ICTV又批准了43条新的病毒分类和命名规则,同时对病毒目、科、属和种名的书写也作了专门的规范[7]。

1 病毒命名规则1.1 病毒种的定义和命名病毒“种”是指构成一个复制谱系(replicating lineage)、占据一个特定小生境(ecological niche)、具有多个分类特征的病毒。

这就是说病毒种的分类和命名不是单纯由某一个分类特征、而是由多原则分类特征决定的,包括病毒的基因组组成,病毒颗粒形态结构、生理生化特性和血清学性质等;而病毒种的一个复制谱系则强调了病毒种的系统进化特性,即现今所有的病毒种可能起源于共同的病毒祖先;病毒种所占有的小生境是指某种病毒的特定生物学特性、地理分布、宿主范围、媒介的嗜亲性、致病机理等[8]。

病毒的分类与命名

病毒的分类与命名

佚名分享| 收藏

按生物分类学标准,分类应能反映生物体的进化与种系发生的关系。

但病毒不可能按这个原则分类,一般仍按病毒鉴定等的实际需要而分类。

各种生物体均可有病毒寄生。

已知有动物病毒、植物病毒、放线菌病毒及细菌病毒(即噬菌体)。

医学上重要的病毒有500种左右,其中有不少对人类有致病力。

有些病毒也能在节肢动物中增殖(如虫媒病毒)。

目前通过的分类法是将支物病毒分为脱氧核糖病毒 (Deoxyriboviruses 简称DNA病毒)与核糖核酸病毒(Riboviruses 简称RNA病毒 )两大类。

再按病毒的理化性状分为若干科(族属)(表74-1)。

表74-1 按病毒理化及生物性状的分类

说明:

①正痘病毒(Orthopoxvirus)包括天花、类天花、牛痘、牛痘苗、兔痘、猴痘及鼠脱脚病等病毒皆对乙醚有抵抗性,而其他的痘病毒则对乙醚敏感。

②呼肠病毒(Reovirus)有一个外衣壳和一个内衣壳。

内壳有32个壳微粒,外衣壳的壳微粒数目则未确定,认为总共有92个壳微粒。

③病毒体大小是指直径或直径×长度。

④脱去囊膜的裸露病毒体,其核衣壳的直径为100nm,但有囊膜的病毒体则可大至200nm。

病毒的分类及微生物检验-PPT精选文档

才具有确诊意义。

标本采集

分离培养鉴定 (污染标本用抗生素处理过夜) 形态学 动物接种 电镜观察 观察发病 病毒颗粒 情况 (大小、 中和试验 形态) 免疫学检 光学显微镜 测 观察 ID50测定 包涵体 LD50测定

快速诊断

鸡胚 红细胞凝 集试验 红细胞凝 集抑制试 验

细胞培养 CPE 电镜检测 中和试验 TCID50 pfu测定 MOI测定

(一)形态学检查 1.电镜和免疫电镜检查

含有高浓度病毒颗粒(≥107颗粒/ml)的样品,可直 接应用电镜技术观察。对含低浓度病毒的样本可用免疫电 镜技术,或用超速离心机将标本离心进行电镜观察,以提 高检出率和特异性。电镜下不仅能观察病毒的形态学特征 ,还可测量病毒的大小。

2.光学显微镜检查

病理标本或含有脱落细胞及针吸细胞的标本检测病 毒包涵体。包涵体对病毒的诊断有一定价值。观察病毒 CPE。病理标本根据病理特征,再配合组化染色技术进行 诊断。

分类

可将病毒分为科、亚科和属 常用核酸类型分类 1 DNA virus (DNA病毒中有9科 ) 2 RNA virus ( ssRNA- 7 科. ssRNA+ 7 科. dsRNA 2科 ) 3 反转录病毒 (DNA和RNA反转录病毒中有2科) 依传播方式和感染部位分类 1 虫媒病毒 2 肠道病毒 3 呼吸道病毒 4 肝炎病毒 5 性传播病毒 (二)非寻常病毒的分类 1 卫星病毒(satellites) 2 类病毒(viroids) 3 朊粒(prion)

病毒成分检测

抗原 检测 ELISA IF RIA WB

核酸检测 核酸电泳 核酸杂交 PCR 基因芯片 基因测序

抗体 检测 ELISA RIA IF WB

二、病毒的分离与鉴定

病毒的分类和命名

自从1898年贝杰林克(Beijerinck)首次提出“病毒”的概念以来,已经过去100多年时间。

病毒的种类由最初的几十种、几百种,发展到今天的4000多种,为了使如此多的病毒种类能够得到科学的命名和分类,国际病毒分类委员会(International Comittee on Taxonomy of Viruses, ICTV)已提出和多次修订了病毒的命名和分类原则,并且建立了由目、科(亚科)、属和种分类阶元构成的病毒分类系统。

目前病毒分类学这一门重要的基础学科已开始走向完善和逐渐成熟起来。

一、病毒的命名与分类系统进展概况病毒分类学是随着病毒学尤其是分子病毒学的发展而建立起来的,并逐渐走向成熟。

病毒的分类和命名大事记1937年Levaditi和Lepine就曾根据病毒对组织的亲和性进行分类。

1948年Holmes提出根据病毒所引起的宿主症状的分类方案。

1950年第五届国际微生物学会提出了有关病毒分类的8项原则。

1963年国际微生物命名委员会病毒分会根据安德鲁斯(Andrewes)提出的分类建议提出了新的8项分类原则:①核酸的类型、结构和分子量;②病毒粒子的形状和大小;③病毒粒子的结构;④病毒粒子对乙醚、氯仿等脂溶剂的敏感性;⑤血清学性质和抗原关系;⑥病毒在细胞培养上的繁殖特性;⑦对除脂溶剂以外的理化因子的敏感性;⑧流行病学的特征。

1966年在莫斯科举行的第九届国际微生物学会上成立了国际病毒命名委员会(International Committee on Nomenclature of Viruses, ICNV),并通过了上述新的8项分类原则。

1971年ICNV公布了关于病毒分类和命名的第一次报告,将当时了解得比较清楚的500多种病毒分为RNA和DNA病毒两大类,并且分为43个病毒属。

1973年ICNV正式更名为国际病毒分类委员会(International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、病毒分类与命名的沿革

(1)呼吸道病毒群 • (1)外胚层病毒群 • (2)肠道病毒群 • (2)外胚层及内胚层病毒群 动物病毒分类法 • (3)肝炎病毒群 • (3)中胚层及内胚层病毒群 • (1) 波氏病毒属:多角形包涵体 • (4)皮肤及黏膜病毒群 (1) 根据组织胚胎学与病毒的组织亲和性,将脊椎 • (4)外胚层向神经性病毒群 • (2)动物病毒分为 史氏病毒属:折光性和多态性的包涵体 8 个类群 • (5)虫媒病毒群 • (5)内胚层向神经性病毒群 • (3) 勃氏病毒属:细胞质内有颗粒状包涵体 • (6)神经系统病毒群 (2) 临床及流行病学分类法(根据病毒传染途径、 • (6)中胚层病毒群 • (4)侵染部位及所致的症状分 瓦氏病毒属:昆虫痘病毒 • (7)眼病毒群 10群) • (7)血流感染病毒群 • (5) 摩氏病毒属:无包涵体 • (8)唾液腺病毒群 (3) 昆虫病毒分类法 (根据病害类型、包含体有无及 • (8)致肿瘤病毒群 (9)慢病毒群 形状分4~5• 属) • (10)肿瘤病毒群

将所有已知的病毒,根据核酸的类型分为八大类群: 三、病毒分类进展及最新分类系统

• 95年以前植物病毒不设目

• •

• DNA病毒——ssDNA病毒 • DNA病毒——dsDNA病毒

• DNA与RNA逆转录病毒 • 年采用科、属、种分类系统 RNA病毒——dsRNA病毒 95 • RNA病毒——负链、ssRNA病毒 1991 年ICTV第5次报告设1个目: • RNA病毒——正链、ssRNA病毒 • 裸露 RNA病毒 单分子负链 RNA病毒目 • 类病毒 Mononegavirales • 另增设亚病毒因子 (subviral agent)

三、病毒分类进展及最新分类系统 “Species”: 一个基本分类单元,一大群表型特征高度 相似,亲缘关系极其接近,与同属内其它物种有 明显差异的菌株的总称。 1、病毒“种 species”的定义:

A virus species is defined as “a polythetic class of viruses that constitutes a replicating lineage and occupies a particular ecological niche” • 构成一个复制谱系——系统进化特性(共同祖先) • 占据特定的小生境——特定的生物学特性、地理 分布、寄主范围、致病机理等 • 具有多个分类特征——多原则分类

3、病毒的命名不统一

植物病毒曾使用:

1、俗名法

寄主俗名+症状特点+“病毒”

烟草花叶病毒Tobacco mosaic virus

2、目录法

寄主俗名+“病毒”+在寄主上发现的顺序 TMV Tobacco virus 1 TEV Tobacco virus 7 (etch 蚀纹)

3、拉丁双名法

寄主属名+病毒 TMV Nicotiana virus

1. 1961以前•

一、病毒分类与命名的沿革

2. 1962~1966

成立国际病毒命名委员会(ICNV),制定4项基本方针:

(1) (2) (3) (4)

必须明确列出病毒的组(或属) 提出这些组的代表成员(种) 提出各组(或属)的名称 探讨利用密码进行分类的方法

存在问题:

(1) 存在明显的不调和态度 (2) 脊椎动物病毒分类与其他病毒分类差别显著 (3) 需同时应用专门知识并采取共同途径 (4) 制定病毒学工作者愿意采用的病毒名称

• 1999年第7次分类报告:认可的病毒约4000 种,设3个目

• 不是所有病毒都必须隶属某个目,在没有适当目的情况 下,科可以是最高的病毒分类等级

2、病毒最新分类系统:

1999年第7次分类报告:3个目、64科、233属

• • • • • • 有尾噬菌体目caudovirales 3科 dsDNA 2002年,在巴黎召开ICTV会议,产生6个新科,8个新属 单分子负链RNA目mononegavirales 4科 -ssRNA 另有3个属名发生变化 套病毒目nidovirales 2科 +ssRNA 未确定目 55科 未确定目、科(独立属) 29属 亚病毒感染因子:subvirus 卫星病毒 satellites 类病毒 viroids 2科 朊病毒 prions

4、病毒命名的一般规则:

病毒命名不是采用Linnaeus创立的双名法. 地名、人名(如Rous、EB) 症状或病理特征(如花叶、登革热、脊髓灰质炎) 病毒粒子形态(如弹状、丝状、纺锤状) 宿拼字、字母、数字(如T4) 为了使病毒命名能够统一,ICTV在原有的病毒分类 和命名规则的基础上,于1996年8月在耶路撒冷召开 的第十届国际病毒大会上,公布了病毒分类和命名 38条规则。1998年在ICTV常务委员会的提议下,又 批准了41条新的分类和命名规则。(一般规则、种 的规则、属的规则、科的规则…书写规则…)

1. 1961以前 植物病毒分类法

(1) Johnson &Hoggan 提出的分类标准(1935):

病毒传播方式及昆虫介体 自然的寄主植物范围及鉴别寄主 在活体外的存活期 致死温度 症状特点

一、病毒分类与命名的沿革

1. 1961以前 植物病毒分类法

(2) Hansen (1956):

类群 病毒 细菌 真菌 藻类

已知种 5 450 6 660 72 000 40 000

估计种 400 000 100 000 1 500 000 400 000

已知种占 的比例%

生 物 资 源 种 类

• 仅从1994年的不完全统计,已有新发现约40种病毒对人

1.3 6.7 5 10

类健康构成新的威胁; 40 000 200 000 原生动物 • AIDS 、疯牛病、肝炎、感冒、 SARS ;

一、病毒分类与命名的沿革

3. 1966~1970

Wildy 任ICNV主席,第一次报告——病毒的分类与命名, 描述并划定43个属(或相当于属的组、群)及其他成员; 《病毒学论文集》第5卷 采用了密码进行分类(每个密码包括4对符号); 通过了“国际病毒命名法则”,共18项。

• 寄生于一种以上寄主 一、病毒分类与命名的沿革

国际病毒分类委员会(ICTV) 1973年

International Committee on Taxonomy of Virus

PCNV推荐病毒分类的8条标准:

(1963年国际微生物学命名委员会病毒分会)

1、核酸的类型、结构和分子量; 2、病毒粒子的形状和大小; 3、病毒粒子的结构; 4、病毒粒子对乙醚、氯仿等脂溶剂的敏感性; 5、血清学性质和抗原关系; 6、病毒在细胞培养上的繁殖特性; 7、对除脂溶剂以外的理化因子的敏感性; 8、流行病学特征。

被子植物 线虫 昆虫 鱼类 鸟类 哺乳动物

270000 15 000 950000 19 000 9 198 4 170

320 000 500 000

84

20 3

8 000 000 24 000 9 500 4 300

12 80 ~ 100 ~100

本章要点

• 了解病毒分类的现状 • 病毒分类与其它微生物分类的区别

(1951年第五届国际微生物学会)

1、形态和复制方法 2、化学成分和物理性质 3、免疫学性质 4、对物理、化学因子的敏感性 • 、自然传播方式 把早期分类学上的生物学特性,特别是症状 5 学特性降到相对次要的地位 6、与寄主、组织或细胞的关系 7、包括内含体形成的病理学 8、症状学

病毒分类的国பைடு நூலகம்组织机构

• 病毒分类的主要依据

第四章 病毒分类和命名

一、病毒分类与命名的沿革 二、关于病毒密码程式 三、病毒分类进展及最新分类系统

一、病毒分类与命名的沿革

1. 1961以前 各自研究领域的科学家提出或建立一些分类

系统,进展缓慢,缺乏国际间的协作;

2. 1962~1966 借助国际微生物学术会议(1966, 莫斯科),

2、病毒最新分类系统:

2005年第8次分类报告(1259页): 5450个病毒 最大特点:进一步明确了“种”作为病毒分类系统中的 3个目; 最小分类阶元,在每一个确定种下面列出了至少1个、 73科、11亚科; GenBank 上的登 至多几十个不同的分离物以及它们在 录号,增加了许多反映病毒基因序列同源性关系的系统 289属 树图,并将原子分辨率的粒子三维结构插入到相应的科 1950种 /属中,使读者对病毒粒子空间结构有更详细的了解。

ICNV的宗旨:

1、建立一个国际公认的病毒分类系统 2、为各分类组群确定一个国际公认的 名称 3、通过举行会议、出版报告、交流病 毒学家关于病毒分类和命名的最新 结果

二、关于病毒密码程式cryptogram

1966年,国际病毒命名委员会ICNV建立“编码子委员会”

核酸类型 核酸分子量 病毒粒子外形 寄主种类

建立国际病毒命名委员会(ICNV,International

Committee for Nomenclature of Virus)

3. 1966~1970 Wildy 任ICNV主席期间,组织国际间的协

作,发表ICNV的第一次报告

4. 1971~ 今 病毒分类与命名的工作得到巩固和发展

一、病毒分类与命名的沿革

4、病毒命名的一般规则:

1、分类和命名应是国际性的.并普遍适用于所有病毒; 2、国际病毒分类系统采用目(order)、科(family)、亚科(sub family)、 属(genus)、种(species)分类阶元; 3、ICTV不负责病毒种以下的分类和命名,病毒种以下的血清 型、基因型、毒力株、变异株和分离株的名称由公认的国际 专家小组确定; 4、人工产生的病毒和实验室构建的杂种病毒在病毒分类上不予 考虑,它们的分类由公认的国际专家小组负责;