伸展盆地类型与典型构造

含油气盆地分析 02第2讲伸展裂陷盆地

• 地壳的脆性伸展区域和上地幔的韧性伸 展区域在垂向上部分重叠

§2 裂陷盆地的类型及其特征

在板块离散、俯冲和碰撞作用中均可以形成

一、裂陷盆地的类型

陆内裂陷(大 陆裂谷)盆地

陆间裂谷盆地 裂陷槽 被动大陆边缘 盆地

弧后裂陷盆地 弧内裂陷盆地

撞击裂谷

伸展构造(Extentional tectonics):裂陷作用形成的,一切使

地壳或岩石圈沿水平方向发生伸长变形 的构造的总称。

其中裂陷盆地(Rift basin)是地壳浅 层次的大型伸展构造, 在盆地形成过程中 地壳发生伸长。

K-

平

(衡

黄 骅 盆

地 质

地剖

85 面

12 恢

1复

剖 面

古

)构

造

裂陷盆地在演化过程中沿水平方向的伸展变形

二、各类裂陷盆地的基本特征

基

底:变薄了的陆壳或过渡壳

动力学机制:伸展作用形成

盆地结构和构造样式:地堑、半地堑或它们的 复杂结构;以正断层为主体的伸展构造样式。

演 化:早期的断陷,晚期的拗陷(热沉降)

(进一步分类Βιβλιοθήκη 根据板块构造环境)1、与板内裂陷作用有关的裂陷盆地

• 1)、陆内裂陷(大陆裂谷)盆地

正断层是板块裂陷盆地在 内的基本构造要素,并往往作 用控制盆地形成的边界断层。 因此,裂陷盆地的构造样式取 决于盆地中主干正断层及其组 合的几何学和运动学特征。

一、裂陷盆地的剖面构造样式

• 1、正断层的特征和类型 • 旋转性:旋转,非旋转 • 平曲性:平面,铲式,坡坪式

组合类型

非旋转平面式 旋转平面式 旋转铲式

●错动突然终止,一般终止于 被传递的断层上;

伸展构造

四. 构造反转概念

1) 正反转构造: 盆地由早期 张性或者张扭性转变为后 期的压性或者压扭性. 2) 负反转构造: 盆地由早期 压性或者压扭性转变为后 期的张性或者张扭性. 3) 推广之, 凡是区域应力场 发生性质反转的构造就是 反转构造.

思考题:

试述伸展构造样式与形成机制.

34造山带伸展机制1加厚作用形成势能差2造山根对流拆离作用3板块深俯冲断离作用1加厚作用形成势能差汇聚造山导致壳层加厚和地表隆升当汇聚趋于停止时加厚壳层就会在变形与未变形岩石圈之间引发势能差高势能柱体总会向低势能柱体施加水平挤压力由此促发造山带变形柱体伸展塌陷

13 伸展构造

一. 伸展构造概念

二. 伸展构造样式

2)造山根对流拆离作用

在岩石圈根部, 热边界层随汇聚缩 短发生显著加厚并向下运移,它在地 幔对流驱使下失稳、拆离、快速沉陷 进入软流圈,而软流圈热物质随之上 涌补偿使得残留岩石圈甚至壳底直接 暴露与软流层接触,由此引发强烈熔 融、高温变质、区域伸展与岩浆作用.

3)板块深俯冲断离作用

持续汇聚促使低密大陆 岩石圈随同高密大洋岩石圈 运移至俯冲带深处,这时显 著密度差就会使得俯冲板块 陆壳部分强烈上浮而高密洋 壳部分向下拖曳,这时俯冲 板块就会张裂、断离和沉陷 作用,热软流层上涌引发构 造伸展、区域隆升、岩浆活 动以及热变质作用。

2.3 断陷盆地

在伸展背景下受基底及盆缘正断裂控制发育的沉积盆地. 地堑盆地 半地堑盆地

半地堑盆地叠加

2.4 裂 谷

裂谷是区域伸展隆 起背景下形成的巨 大狭长断陷,切割深, 发育演化期长,常具 有地堑型式. 包括大洋裂谷, 大陆 裂谷以及陆间裂谷.

大陆裂谷陆间裂谷大洋 裂谷构成一演化系列,即大 陆开裂、海底扩张的过程。 不过,并非所有的大陆裂谷 都能演化为大洋裂谷。

裂陷盆地

弧后裂 陷盆地

盆地构造分析 Tamaki和Honza (1991)将前人对 弧后裂陷盆地形成 机制各种解释,概 括为主动裂陷和被 动裂陷两种机制的 五种模式 (1)模式1:由于板块 俯冲摩擦产生岩浆作用 和诱导出地幔物质上涌, 岩浆的底辟使弧后地区 发生裂陷作用

盆地构造分析

1.大陆裂谷—陆间裂谷—新生 大洋盆地 当地幔热物质上升并对裂谷 轴部产生热底辟作用后,都有 可能促使大陆岩石圈板块裂解 成为两个或多个板块。 原先的大陆裂谷的轴部形 成新的大洋地壳,并成为两个 或多个板块的离散边界;大陆 裂谷则演变成为陆间裂谷。

盆地构造分析

2.大陆裂谷—衰退裂谷—拗拉槽

板块构造环境在裂陷盆地的形成机制和演化过程中有很 重要的地位。考虑裂陷盆地的形成与演化过程与板块构造运 动的关系,将其分成四大类、十种类型。

盆地构造分析

盆地构造分析

盆地构造分析

二、各种类型裂陷盆地的基本特征

1.大陆类型板块内部的裂陷盆地

(1)伸展型坳陷盆地指地壳 或岩石圈受引张减薄而形成的 碟状坳陷,盆地不直接受断层 控制

盆地构造分析

2.纯剪切伸展模式 在水平引张力的作用下,地 壳或岩石圈的纯剪切伸展变形产 生两组相对或相背倾斜的共轭正 断层,并在运动中导致短块体相 对上升和下降,从而形成地堑和 地垒构造。

盆地构造分析

盆地构造分析 3.简单剪切伸展模式 整个岩石圈的伸展变形是一种旋转的简单剪切应变机制。 在简单剪切伸展模式中,浅层地壳中脆性破裂构成的伸展构 造系统是由地壳中岩石圈尺度的大型低角度正断层上盘的剪 切滑动引起的。

盆地构造分析 2.与板块离散运动有关的裂陷盆地 (4)被动大陆边缘。指在离散板块运动造成的大陆边缘。

盆地构造分析

盆地构造

3)盆地构造加里东-燕山运动以来,由于天山兴蒙造山系与塔里木陆块从元古代到新生代以来的各种旋廻构造运动,形成了一系列新生代沉积盆地。

测区盆地可划分为淹积盆地及拉分盆地两种类型(1)淹积盆地盆地仅在测区南东部及北东部出露一部分,沿天山造山系发育而成,呈北西西向展布,测区内延长大于50km,宽5-12km。

盆地形态与延伸方向明显受控于早期北西西向构造带,盆地构造保存完好,盆地基底为早石炭世-侏罗纪一套片岩、板岩、砂岩、粉砂岩、大理岩夹透镜状生物碎屑灰岩。

a、沉积相组合特征盆地下部为渐新-中新统乌恰群红色砂砾岩,自下往上粒度由粗变细,岩性为砾岩-砂砾岩-钙质砂岩厚度大于145m。

岩性及层序特征显示沉积环境为水体由浅到深到浅的氧化-还原-氧化环境,代表洪积扇或河流相-浅湖相-山前洪积扇沉积。

盆地上部为上新统阿图什组,为一套砂砾岩、粗砾岩、砂岩、钙质砂岩、泥岩,夹含砾砂岩。

厚度数米至十余米,平行不整合于乌恰群之上。

沉积相序显示洪积扇或河流相-浅湖相-深湖相-浅湖相沉积特点,反映盆地扩张-萎缩沉积产物。

b、构造特征测区北东部盆地南缘为北西西向断裂,盆地的展布明显受南缘断裂构造的控制。

盆地的沉积相分布、沉积厚度与盆地南缘斜滑断裂的活动密切相关,最大沉积厚度的部位位于盆地南侧近盆缘断层处,冲积扇、泥石流常分布于南缘断层附近。

由于断块斜滑等沉降差异形成了半地堑盆地。

盆地的沉积相分布、沉积厚度与半地堑中边界断层的活动密切相关,活动断层一侧分布着粗碎屑沉积,且厚度最大,向北逐渐减薄,洪冲积扇、泥石流常沿盆地南缘断裂分布。

测区南东部盆地南缘为近东西向断裂,沉积物的分布仅限于盆地内,表明沉积作用仅发生于凹陷中。

由于盆地是受两组共轭断裂控制所形成的半地堑盆地,因此盆地底面高低起伏,总体向南东倾斜,使得盆地中沉积物在横剖面上表现出不对称性。

盆地演化经历了初始裂陷期-裂陷扩展沉降期-萎缩封闭期一个完整的断坳旋回。

盆地演化与构造样式的发展序列相协调,盆地内沉积岩相组合也随时间的发展,从洪冲积扇沉积-浅湖相-湖相-浅湖相沉积的变化。

8伸展构造

正反转构造

思考题

伸展构造主要有哪些表现型式? 伸展构造的形成机制主要有哪些? 伸展构造与挤压构造有哪些主要 的差别?

地垒

地堑

地堑与地垒

一、伸展构造的表现形式

地堑与地垒举例

松辽盆地J-K期间的地堑与地垒

渤海盆地老第三纪的地堑与地垒

一、伸展构造的表现形式 美国盆地山岭省的 成因模式 上图:大洋板块近 水平的俯冲导致盆 地山岭省地区的挤 压应力,该挤压应 力导致地壳加厚; 下图:大洋板片下 沉,来自软流圈的 热物质上涌,热物 质的浮力导致地壳 上部的挠曲和伸展 破裂,伴随着火山 作用和近150 km的 东西向伸展量。

第八章 伸展构造

背景图片是陕 西省泾阳县口 镇正断层

本章主要内容

一、伸展构造的表现形式 二、大陆伸展构造模式 三、造山期后伸展作用的机制与表现 四、构造反转

一、伸展构造的表现形式

伸展构造是在岩石圈拉伸与减薄背景下形成的特殊构造组合系统。

1. 正断层的组合型式----地堑与地垒

地堑由两组走向近平行且 倾向相向(或相对)的正 断层组成,两个正断层拥 有一个共同的上盘(下降 盘)。 地垒由两组走向平行且倾 向相反(或相背)的正断 层组成,两个正断层拥有 一个共同的下盘(上升 盘)。

主拆离断层 岩墙群

绿泥石角砾岩

糜棱岩

岩株式变形花岗岩

拆离断层和变质核杂岩结构示意图

一、伸展构造的表现形式

5. 岩墙群

阿尔金拉配泉北侵入于 元古界中的基性岩墙群

二、伸展构造的形成模式

1. 大陆伸展模式

脆性上地壳

纯剪模式

韧性地壳

Moho 软流圈

岩石圈地幔

单剪模式

岩浆

分层滑动 模式

中国石油构造样式

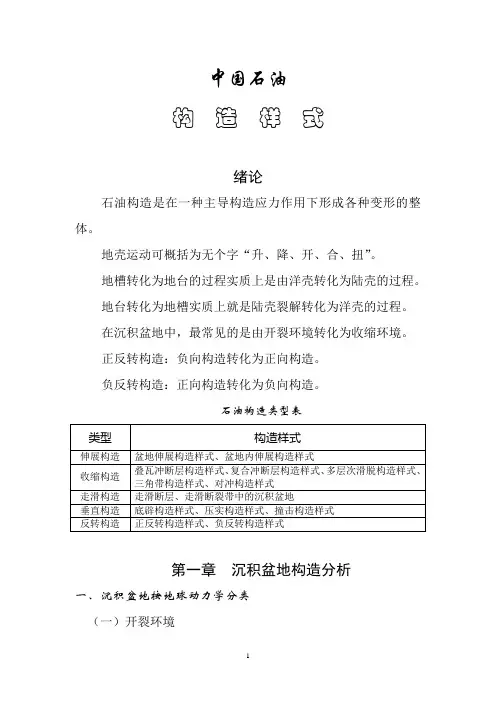

中国石油构造样式绪论石油构造是在一种主导构造应力作用下形成各种变形的整体。

地壳运动可概括为无个字“升、降、开、合、扭”。

地槽转化为地台的过程实质上是由洋壳转化为陆壳的过程。

地台转化为地槽实质上就是陆壳裂解转化为洋壳的过程。

在沉积盆地中,最常见的是由开裂环境转化为收缩环境。

正反转构造:负向构造转化为正向构造。

负反转构造:正向构造转化为负向构造。

石油构造类型表第一章沉积盆地构造分析一、沉积盆地按地球动力学分类(一)开裂环境随着大陆的解体,沉积盆地的形成往往与岩石圈的引张应力有关。

1、大陆裂谷盆地(有些裂谷与造山带以高角度相交,称之为碰撞裂谷)2、大陆边缘拉裂盆地3、边缘海盆地(二)收缩环境板块或块体的聚合形成造山带,在造山带一侧或造山带内形成一系列压陷盆地。

在这些地区以挤压应力作用为主,地壳缩短加厚,形成各种收缩构造。

1、山前压陷盆地(前陆盆地属此类)2、山间压陷盆地(三)剪切环境1、拉分盆地2、断层边缘盆地3、断层楔盆地4、断层角盆地5、走滑横向盆地等(四)重力环境1、克拉通盆地2、撞击盆地(陨石坑等)二、中国中、新生代沉积盆地形成的地质背景从全球观点来看,造山带的形成与深海槽的消亡、大陆的解体、漂移是密切相关的。

即裂解作用与造山作用是相对应的。

裂陷使地壳伸展,形成各种类型的伸展构造;造山使地壳缩短,形成收缩类型的构造。

(一)印支期中国西部,印支旋回既有“开”又有“合”,裂陷作用与聚合造山作用并行不悖,彼此紧密相关。

在“开”与“合”两大地质事件中,中国西部由于岩石圈的不均一性,古老陆块与软弱带接触区发生裂陷,形成断陷盆地。

(二)燕山期燕山运动自下而上可分为三次激化期。

早燕山期:早、中侏罗世与晚侏罗世之间中燕山期:晚侏罗世与早白垩世之间晚燕山期:晚白垩世与早第三世之间中国西部地区,由于藏南海槽强烈扩张,岗底斯地体与古亚洲大陆拼帖,这一演化过程中,近南北向的开裂与聚合交替发生。

西部地区除老的坳陷盆地继承发育外,还产生许多山间或山前断陷。

最新(5)伸展盆地平衡剖面

与大型坡-坪式 正断层有关的铲状正 断层扇和伸展双重构 造的发育模式:

A-具坡-坪式形 态的铲状正断层,在 上盘断块中发育一个 滚动背斜和一个断坡 向斜;B-分别在断 层浅部和深部开始形 成正断层扇和伸展双 重构造;C-显示了 断片或马石的发育顺 序及多种断层组合。

另外,还有一些与正断层作用无直接关系或关系尚不明确或者 具有复合关系的褶皱类型,如差异压实褶皱、披覆褶皱、盐或泥 变形褶皱、重力褶皱、滑塌褶皱等,这些褶皱将不作重点讨论。

伸展背景下褶皱按形 成机制的简要分类

纵向褶皱 (平行断层走向±22.5°)

横向褶皱 (垂直断层走向±22.5°)

斜向褶皱 (与断层走向交角22.5-67.5°)

(5)伸展盆地平衡剖面

2 在伸展地区建立平衡剖面

剖面平衡的基本思想是假定 平面应变或剖面面积守恒。

Gibbs(1983) 指出: Chamberlin (1910,1919)对 于脱顶或滑脱面之上的变形剖面 的等面积计算既可以用于收缩区, 也可以用于伸展区。

图1中表示变形前的面积A等于 变形后的面积B。面积C是共有的, 因此,表示剖面未变形长度、变 形长度与滑脱面深度d之间的关 系的方程式是:

“强制褶皱”属于伸展断展褶皱的一类, 其中,下部(或基底)为断开的刚性层, 其上覆者为未断开的层状地层。

(3)牵引褶皱

牵引褶皱通常紧靠断层面的区域。向斜 形成于正断层的上盘;背斜见于下盘。沿断 层面的摩擦阻力一直被认为是产生相邻岩层 中局部牵引褶皱的原因。然而,可能一些作 者的“断层牵引褶皱”可能实际相当于“断 展褶皱”,即两者有混用的迹象。

伸展背景下常见褶皱

第二章 伸展构造

第二章伸展构造第一节、伸展构造的区域地质背景伸展构造产生的区域构造位置和构造性质有下列情况。

开始研究的,是新的课题,目前研究的热点。

造山带伸展构造的发现地是美国西部的科迪勒拉山脉,其南部是著名的盆岭山脉地区,在这里首先发现了具平缓倾角的正断层,建立了剥离断层和变质核杂岩的伸展构造模式。

目前这方面的研究正在世界各地的几个典型区开展,研究本身还有待于系统化,现在能介绍的伸展构造模式只是对个别例子的总结,尚不能证明其普遍意义。

简介北美西部造山带。

科迪勒拉山脉从加拿大西北部,经过美国西缘延至墨西哥西北部,其间分布大小25个孤立的变质杂岩体。

研究重点在美国西南部盆岭省一带和whipple山。

北美西部的板块运动是比较复杂的,第一章中曾介绍过,其过程是,北美西缘原来为俯冲带海沟,此阶段造成了北美西岸的挤压造山带。

在古生代至元古代,北美西缘一直为被动陆缘带,在古生代后才发生造山运动,表明转变为活动陆缘,可能称为拉拉米期运动。

大约在侏罗白垩纪时,中脊和转换断层相继切入海沟和北美大陆,使北美西缘的一部分,主要是西南部从俯冲海沟转变为右行剪切的转换断层带,即圣安得烈斯断层,而北部至阿拉斯加仍为俯冲海沟带。

长期的剪切位移使现今加里富利亚是从南美位移过来的地体(指断层西侧)。

现在我们关心的是大约在第三纪(15百万年),圣安得烈斯转换断层改变了原来的挤压作用而变为伸展作用。

而造山带发生塌陷,而且,这可能不仅是挤压力停止的纯重力塌陷还有伸展力的作用,由此加强了伸展构造,并持续发展到出现洋中脊成分的裂谷。

(见Howell图6.24)盆岭省和科迪勒拉山脉延伸进北美大陆1500km,但仍为大陆边缘环境,这是因为:1、确实存在稳定的大陆边缘带,一方面是长期被动陆缘的定向冒地槽沉积,另一方面是俯冲带倾角十分平缓,所以俯冲火山带深入陆内很远。

2、转换断层---圣安得烈斯断层切入陆内,从南美剪切位移来新的地体,拼贴了新的大陆边缘造山带,把原来的俯冲陆缘移到了陆内位置。

大地构造整理

各类沉积盆地形成的大地构造环境盆地是地壳表面三度空间上的凹地,沉积盆地的概念不完全相同,首先被厚层沉积物充填的盆地才能称为沉积盆地。

沉积盆地的另一层含义是:它是地球历史上长期处于沉降的地区,或是未经造山隆起的沉降地区,这与造山带之前的盆地区分开来。

根据沉积盆地的成因类型将盆地分为伸展型、挠曲型和走滑型三大类。

伸展型盆地是指在岩石圈伸展背景下发育的盆地,一般以地壳变薄、负布格重力异常为其主要特征,主要包括裂谷型盆地,被动陆缘盆地,陆内伸展盆地,克拉通盆地。

伸展盆地虽然多表现出断、挠相结合的构造样式,但因初始原因不同,进一步可将伸展盆地分为裂谷型和一般伸展盆地。

前者起因于热力驱动,多由地幔热柱上涌导致。

而一般伸展盆地起因于重力滑动,常表现为向一个方向伸展量不断增大的斜坡状凹陷,通常指被动陆缘盆地。

挠曲型盆地是地壳挠曲变形所形成的盆地,不仅仅发生在前陆地区,大洋盆地也是地热沉降导致上层挠曲变形的结果。

挠曲型盆地又分为前陆盆地,山前凹陷盆地,多发育于前陆与山前凹陷地带,受上覆载荷作用挠曲而成。

走滑型盆地即是与大型走滑活动有关的盆地。

一是走滑拉分盆地,可出现在任意类型的构造环境中,主要与一组离散型走滑断裂有关;二是滑脱型盆地,指因滑脱而导致的拉张断陷,主要出现在造山带中华北地台构造演化史一、华北地台大地构造演化概述1)早前寒武纪(太古代-古元古代)基底形成演化阶段(Ap-m陆核孕育阶段; An初始克拉通化; Pt1结晶基底形成);2)晚前寒武纪(中—新元古代)—三叠纪地台稳定发展阶段(Pt2-3大陆裂陷阶段; Pz稳定盖层沉积阶段);3)中-新生代:主要是侏罗纪——新生代陆内构造阶段(或“地台活化”阶段/西太平洋构造带活动阶段)二、基底构造演化四个阶段①古陆核形成迁西期(Ae-Ap)经历了3.2-3.0 Ga迁西运动,并伴随大规模钠质花岗岩(奥长花岗岩)侵入,在冀东、辽北形成一些以绿岩-花岗岩地体为核心的古陆核。

地质构造变形机制分析

地质构造变形机制分析地质构造变形是指地壳中岩石的形状或其内部构造成分发生变化的过程。

地质构造变形机制的分析对理解地壳变形的原因和演化过程非常重要。

本文将围绕地质构造变形机制展开讨论,并通过实例分析,探索不同类型的构造变形机制。

一、压力变形机制地质构造中最常见的变形机制之一是压力变形机制。

当岩石受到外部压力的作用时,其体积可能会发生压缩或伸展,导致岩石发生变形。

压力变形主要包括折叠、层间滑动和逆断层等。

折叠是指地层在受到水平压力的作用下发生弯曲和变形。

这种变形常出现在构造带、褶皱山链等区域。

折叠通常分为对称折叠和不对称折叠。

对称折叠指的是两侧地层在褶皱轴线两侧对称产生的折叠,而不对称折叠是指地层在褶皱轴线两侧不对称产生的折叠。

层间滑动是指岩层在受到剪切力的作用下发生滑动和位移。

这种变形机制通常在断裂带发生,特别是在板块边界和断层带。

层间滑动导致地层错位和位移,对地质构造变形起到重要作用。

逆断层是一种常见的构造变形形式,发生在两个岩块之间。

逆断层是由岩石受到压力的作用而发生的,使得上部岩块相对下部岩块向上位移。

逆断层常伴随着褶皱的形成,这两种变形机制共同作用导致了地壳的构造变形。

二、剪切变形机制剪切变形机制是指岩石在受到剪切应力作用下发生的变形。

剪切变形机制通常发生在断裂带,当岩石受到水平方向的剪切力时,其内部结构会发生滑动、位移和拉伸等变形。

逆冲断裂是剪切变形的一种常见形式,通常出现在板块边界和构造带。

该断裂导致岩石套块上移,岩层错位。

逆冲断裂一般由地壳导致的压缩应力产生,与构造变形密切相关。

走滑断裂是另一种重要的剪切变形机制,主要通过平行岩层滑动而产生。

走滑断裂是在两个岩块之间相对滑动,不导致岩层错位或形成褶皱。

该断裂常伴随着地震活动,对地壳的构造变形有重要影响。

三、扩张变形机制扩张变形机制是指岩石受到拉伸应力作用时发生的变形。

扩张变形通常发生在板块分离或裂隙系统扩张的地区,导致岩石发生拉伸和断裂。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

独山子构造顶部现今正在活动的泥底辟

正反转构造

4.2.2弱挤压反转阶段 特点之一

横切长春岭背斜三站构造对称型纵张断裂,(长141线)

流体底辟构造

水力压裂构造

图3-33

流体底辟

构造反射 剖面特征 (莺歌海 盆地)

单断型含油气系统

2 . 0

辽北、松辽盆地古热流随时间变化图(据王东坡略修改,1999)

辽 北 地 区 1 强 参 1 井

1 . 0

1 5 0

1 0 0

5 0

0

1

1

断块构造

地堑---半地堑 阶梯状断块 屋脊 反屋脊 包心菜断块系

汾渭裂谷系盆地横剖面图

东北晚中生代断陷盆地构造样式

陆内断陷期小型地堑及箕状断陷的剖面特征

地幔上涌初始—基岩地壳拉裂

裂 陷

地幔上涌与基岩地壳裂陷演化模式图

大陆内部断陷(裂谷)一坳陷盆地

这种盆地都具有双层结构,即早期裂谷断陷、晚 期拗陷的充填发育特点,形成典型“牛头”盆地模式。 盆地可以发育在不同的基底上。盆地之下地壳变 薄,都有上地恒隆起。 在断陷期形成的层序中发育有一系列单断的箕状 凹陷或双断的地堑凹陷,铲形同生正断层发育。坳陷 期形成的层序中断层不发育,统一了前期凸起与凹陷 的分隔界面,盆地基底发生整体下沉,后期的构造为 平缓的语皱和断距不大的断层。岩浆活动主要与张裂 期和张裂带有关。断裂火山活动导致上地慢热量外溢, 为宕石圈所吸收,因此通常表现为高热流和高地温梯 度。

构造分区

对青山低隆起 --渐变基底

对青山低隆起中部中浅层与深部层系过渡关系 (拉林河52线)

同生构造

逆牵引构造—滚动背斜 压实构造 滑塌构造

潜山构造—披盖构造压实构造

断块型披覆构造典型反射特征剖面

加强天然 气勘探新 技术的应 用,引入 东部勘探 天 然 气

成功经验 普遍使用 欠平衡钻 探(松辽、 大港等)

冒地斜沉积柱体示意图

海岸线 陆坡

陆棚

40000尺 12200 m

大洋地壳

贝宁组 阿格巴达组 阿卡塔组 等时岩石单位

尼日尔三角洲沉积剖面图

裂谷系的平面展布

热 流 值 异 常

贝加尔地区热流同其他地球物理参数对比

初 始 断 陷 2 . 6

热 沉 降

Q /mW.m-2

2 . 4

松 辽 盆 地 肇 深 5 井

原 洋 裂 谷 示 意 图

上图 基底为类大陆过渡型地壳

下图 基底为类大洋过渡型地壳

坳 拉 谷 发 展 平 面 示 意 图

A

B

C

Km 2

海平面

海岸线

大陆坡底

0 300 400

大陆边缘地貌形态示意图

陆阶-陆架-近海沉积

陆坡

陆隆浊流沉积

陆阶-陆坡-陆隆轮廓

大洋盆地发展阶段及其性质

阶 段

胚胎期

举 例

东非 大裂谷 红海、 亚丁湾 大西洋 太平洋 地中海

活 动

上 升 上 升 与 扩展 扩 展 挤 压

沉

很

积

少

火

成

岩

变 质 程 度 轻

拉斑玄武岩洪流, 碱性玄武岩中心 拉斑玄武岩海底, 玄武岩岛屿

幼年期

成年期 衰退期 终了期 遗痕

(地缝合线)

狭小的陆棚,蒸 发岩

裂谷形成于多种板块构造环境中:

(1)、与造山作用无关的陆内裂开环境 ; (如东非裂谷等) (2)、与大陆碰撞作用有关的陆内撞击裂谷; (如莱茵、贝加尔、山西等裂谷)

(3)、与热点形成三联破裂有关的拗拉谷; (贝努埃坳拉谷、渤海湾等)

裂谷形成的动力学模式可分为两大类: 一类是要有热源,如地慢柱和上升热对流, 由于热岩石圈变弱和变薄而产生应力或应力集 中; 另一类是归因于岩石圈的拉伸,引起热软 流圈的被动上拱,由于板块的相互作用而在板 内形成张应力,或继承老地壳和岩石圈边界和 构造产生先存应力的集中,或大洋裂谷作为一 种迁移破裂传播到大陆内部去等,均可以导致 岩石圈的拉伸。以上两类的主要差别在于热源 和拉伸的关系上具有相反的因果关系。

(前者称为主动裂谷,而后者则称为被动裂谷。)

地幔物质 运动方向

地幔能量损耗—局部形成新洋壳,出现大面积热沉降

似箕状断陷 箕状断陷

基岩地壳 (陆壳)

新洋壳

准洋壳(被 改造的洋壳)

地幔继续上涌—基岩地壳继续拉裂断落,并受到改造(洋化) 局部出现地幔物质外溢(岩浆岩)—早期热沉降

裂陷(雏型)

地 幔

地幔溢出的 岩浆(岩)

徐深1

徐深1

松32-2

底辟构造盐丘构造 盐隆构造 泥丘构造 泥底辟构造

盐底 辟构 造的 地震 模型

图3-31 刺穿盐底辟构造剖面特征(盐核围岩强烈变形)

图3-32 盐下层向下弯的未刺穿盐丘构造剖面特征

T6

T7

潜江盐背斜地震横剖面(联 2 测线)

T6—潜三段底 T7—潜四段底

实例之二---准噶尔盆地欠压实封闭层

我国东部的中新生代属于大陆内部断陷(裂谷)一拗陷盆 地,其中松辽盆地最为典型,构造模刻西是明显的“牛头”状 (下图)。这类盆地规模较大,沉积厚度较大,虽发展阶段各 不相同,但都是我国重要的含油气盆地。

新生洋壳 产生地带

红海—亚丁湾—东非裂谷三联分布位置图

§3.3 、大陆间裂谷(原洋裂谷)

大陆间裂谷由大陆内裂谷演化而来。

轻

轻 有 些 可观的

广大的陆棚,冒 地槽式的沉积

岛屿,优地槽式 沉积

拉斑玄武岩海底, 碱性玄武岩岛屿

安山岩类火山岩 深 成 岩

挤 压 与上升

挤 压 与上升

各样沉积,可能 有蒸发岩 红层及碎屑研

安山岩类火山岩 深 成 岩 深 成 岩

喜马拉雅

重大的

盆地分类和类型

1、与拉张作用有关的盆地类型

大陆内坳陷、(克拉通简单盆地) 四川盆地 大陆内裂谷盆地 (断陷、坳陷) 华北盆地 大陆间裂谷 红海 坳拉谷 背奴埃坳槽 被动大陆边缘 大西洋两岸,南海北部 新生大洋裂谷 (大西洋型)