关于老子哲学在哲学史上的贡献

老子 无神论

略论老子的无神论思想—我个人的一点小析老子姓李,名耳,谥号聃,春秋末期人,我国伟大的思想家,哲学家,道家学派的创始人。

他所撰述的《老子》开创了我国古代哲学思想的先河。

老子首次提出了容实体和规律于一体的道一元论哲学思想。

“以道莅天下,其鬼不神。

非其鬼不神, 其神不伤人。

非其鬼不伤人,圣人亦不伤人!”明确表明鬼神在道的面前失去了神性,是中国历史上第一个无神论哲学体系,其价值在于使西周以来的神占主宰地位的思想第一次发生了动摇,是后代哲学家反对天命论的重要理论武器。

老子同荀子一样,是我国古代无神论思想的重要代表,他们对于建立我国传统的无神论学说,各自都曾起过积极的作用。

在古代无神论思想发展史上,老子是一位开路的先驱者。

一、老子无神论产生的历史背景古代中国对“天”的认识有两种概念:宗教的、人格的天与自然的、规律的天。

在生产力极度低下的原始社会时期,人类由于力量有限,受到自然界的制约,对捉摸不定的自然力和自身构造产生各种错误、幻想的观念,魔鬼、灵魂不死等即是这种幻想观念的一部分。

灵魂不死或灵魂崇拜是原始社会的迷信。

到了阶级社会,统治阶级为了维护和巩固自己的统治,便把原始宗教加以提高和改造。

西周晚期,随着生产力的提高,生产关系的逐步变革,人们越来越对宗教天命论产生了怀疑和动摇,“天”的地位逐渐低落。

到了春秋时期,神的权威也逐渐下降,出现了“天道”和“人道”的观念,无神论和唯物主义思想有了初步发展。

随着自然科学和哲学思想的发展,自然的和合理的“天”的概念站于主导位置,因此‘神’的概念亦变为宇宙自然的变化法则。

老子的哲学正是在这一大的历史背景下形成的。

二、以自然为本—反神学的思想体系老子的无神论思想,集中反映在他所创立的以自然为本的思想体系中。

自然,是老子思想的一个重要范畴。

在先秦思想家中,老子是最先把自然一词哲理化,并引入哲学体系的人。

在《老子》一书中,自然一词虽然出现的并不多,但它是贯穿全书始终的一个基本思想。

内容提要老子是中国历史上最早的哲学家

内容提要:老子是中国历史上最早的哲学家。

..2007-09-06的日记2007-09-0619:00内容提要:老子是中国历史上最早的哲学家。

他写的《道德经》是中国历史上最早的哲学著作,是中国古代社会历史经验的哲学概括。

老子以历史的眼光总结了贵族政治兴衰的规律,用哲学的诗的方式概括了保持政治权力,维护自身安泰的思维模式和行为准则。

他那闪烁着辩证法光辉的智慧,知道今天依然令人惊愕和叹服。

关键词:老子,哲学,思想自然――客观存在老子认识到,道是不以人的意志为转移的客观存在,它先于天地而产生。

老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”(1)可见老子的道是从“自然”派生出来的。

“自然”就是客观存在的一切,就是客观世界发展的规律。

人类之所以能够成为万物的灵长,成为地球上的主人,一个根本的原因,就是人类能够认识宇宙或者自然的规律,从而适应她,利用她,以便发展自己,壮大自己。

在人类诞生以前,宇宙已经存在了数百亿甚至或更长的岁月,道一直起着作用。

也就是说,这道本身不是依赖人类的意志为转移的,是独立自在的,至高无上的,无往无来的。

她可以生出天地万物,动植人类,所以也是万物人类的主宰。

天道,就是自然万物运行的法则。

能不能认识它,认识的程度又怎样,如何才能正确地认识它,就牵连到了人类的自然观或者宇宙观。

这是天地万物必须遵循的法则,顺其自然,也就合乎了自然的规律;不顺其自然,就会遭到自然的惩罚。

在原始社会,人类崇拜上天,认为上天是主宰天地万物的神,人类日出而作,日落而栖,与大自然和谐相处。

工业革命以后,随着生产力的高速发展,人类试图征服大自然,为获得最大的利益,不惜以牺牲大自然为代价,掠夺式地开采自然资源。

结果呢?大气中二氧化碳的增多,造成温室效应,接而是南北两极的冰川融化速度加快,海平面上升,严重威胁着沿海人们的生命安全;大气中二氧化硫的增多,导致了酸雨;过度伐木,造成森林退化;过度放牧,造成草原退化……一切的恶果,都是人类不遵循自然的发展规律而造成的。

关于老子求学的故事介绍

关于老子求学的故事介绍老子是中国最著名的思想家、哲学家、文学家、史学家,相信大家都听过他的一些事迹。

那么你想知道老子的求学经历是怎样的吗如果你想知道可千万别错过了这篇文章哟!入周求学商老先生教授三年,来向老夫人辞行道:老夫识浅,聃儿思敏,三年而老夫之学授今来辞行,非老夫教授无终也,非聃儿学之不勤也。

实乃老夫之学有尽。

聃儿求之无穷,以有尽供无穷,不亦困乎聃儿,志远图宏之童也;相邑,偏僻闭塞之地也。

若欲剔璞而为玉,需入周都而求深造。

周都,典籍如海,贤士如云,天下之圣地也,非入其内而难以成大器。

老夫人闻听此言,心中犯难:一乃聃儿年方十三,宋都尚且难返,去周都岂不如登九天二乃老氏只留此根,怎放心他孤身独行正犹豫不知怎么回答,不料先生已猜知其为难处,忙说:以实相告,老夫师兄为周太学博士,学识渊博,心胸旷达,爱才敬贤,以树人为生,以助贤为乐,以荐贤为任。

家养神童数位,皆由民间选来。

不要衣食供给,待之如亲生子女。

博士闻老夫言,知聃儿好学善思,聪慧超常,久愿一见。

有家仆数人路经此地,特致书老夫,意欲带聃儿去周。

此乃千载难逢之良机,务望珍惜!老夫人听后,不禁悲喜交集。

喜先生保荐,使聃儿有缘入周,登龙门有路;悲母子分别,何日能见思至此,好似聃儿已在千里之外,不觉心酸难抑,潸然泪下。

老聃扑人母亲怀中,泣言道:母亲勿须伤心,聃儿决不负老师厚望,待我业成功就,定然早日来接母亲!说罢,母子二人相抱而泣。

哭之良久,母子二人转而为喜,拜谢先生举荐之恩。

三天后,全家与商老先生送老聃至五里之外。

老聃一一跪拜,上马随博士家仆西行而去。

老夫人遥望聃儿身影远去,方才郁郁入车,闷闷返回。

老聃入周,拜见博士,入太学,天文、地理、人伦,无所不学,《诗》《书》《易》《历》《礼》《乐》无所不览,文物、典章、史书无所不习,三年而大有长进。

博士又荐其入守藏室为吏。

守藏室是周朝典籍收藏之所,集天下之文,收天下之书,汗牛充栋,无所不有。

老聃处其中,如蛟龙游入大海,海阔凭龙跃;如雄鹰展翅蓝天,天高任鸟飞。

《老子》:译本最多的中国古代哲学著作之一

《老子》:译本最多的中国古代哲学著作之一《老子》大约成书于公元前6世纪,一般认为,它是春秋时期一位叫老聃的隐者所作。

关于老聃的资料很少,据说他曾做过朝廷中很小的文官(管理周王朝的图书),但学问很大,孔子曾经千里迢迢赶去向他问学。

如果这记载属实的话,这当是中国有记载以来两位最伟大的哲学家的相会。

《老子》又称《道德经》,只有五千多个汉字,共81章,分为道篇和德篇两部分。

虽然简短,但它在中国文化发展中的作用却很大:以它为基础,中国古代产生了与儒家并列的哲学派别道家;根据它的思想,中国古代产生了以老子为始祖的宗教派别道教,这是华夏民族本土产生的最具影响的宗教。

《老子》的思想直接影响了中国人的民族特性、思维倾向和审美趣味。

直到今天,《老子》还在参与塑造这个民族的思想。

《老子》在15世纪左右就开始被介绍到欧洲,它是译本最多的中国古代哲学著作之一。

老子哲学的核心是自然无为,围绕这一核心,老子提出了许多极富启发意义的观点。

反者道之动老子说:“反者道之动。

”这里所说的“反”,有两层含义,一是“相反”的“反”,二是“复返”的“返”。

两层意思又互相关联,反映出老子哲学的独特智慧。

在阐述相反相成的思想时,老子习惯采用“正言若反”的思路。

老子说:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之事,行不言之教。

万物作焉而不辞。

”美和丑、善和恶都是相对而言的,人们说这个东西是美的,就有个丑的概念相比衬。

有和无、难和易、长和短、高和低、前和后等都是如此。

但老子认为,我们对事物相反相成的看法,并不是世界本身所具有的,而是人所赋予的。

“万物作焉而不辞”――万物自在生长,并没有评说(“不辞”),万物生长只是自然而然,本身并没有大和小、尊和卑的区别。

在老子看来,世界的高下美丑,是人的判断。

人给世界作判断、分高下,乃至确定世界的意义,其实是对真实世界的误解。

老子的哲学思想

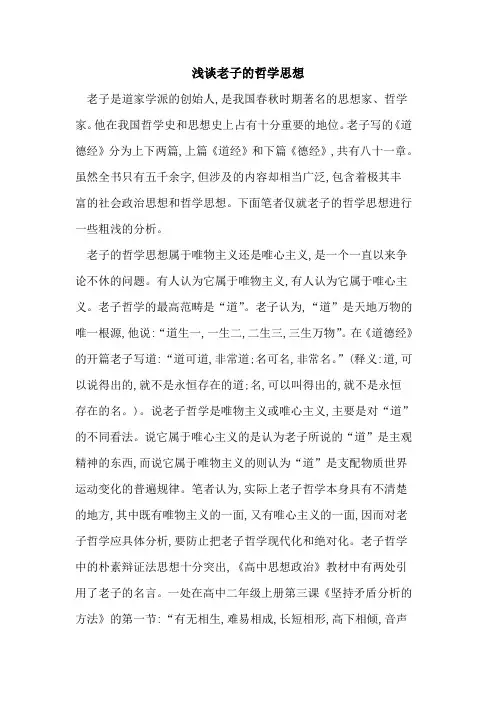

浅谈老子的哲学思想老子是道家学派的创始人,是我国春秋时期著名的思想家、哲学家。

他在我国哲学史和思想史上占有十分重要的地位。

老子写的《道德经》分为上下两篇,上篇《道经》和下篇《德经》,共有八十一章。

虽然全书只有五千余字,但涉及的内容却相当广泛,包含着极其丰富的社会政治思想和哲学思想。

下面笔者仅就老子的哲学思想进行一些粗浅的分析。

老子的哲学思想属于唯物主义还是唯心主义,是一个一直以来争论不休的问题。

有人认为它属于唯物主义,有人认为它属于唯心主义。

老子哲学的最高范畴是“道”。

老子认为,“道”是天地万物的唯一根源,他说:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

在《道德经》的开篇老子写道:“道可道,非常道;名可名,非常名。

”(释义:道,可以说得出的,就不是永恒存在的道;名,可以叫得出的,就不是永恒存在的名。

)。

说老子哲学是唯物主义或唯心主义,主要是对“道”的不同看法。

说它属于唯心主义的是认为老子所说的“道”是主观精神的东西,而说它属于唯物主义的则认为“道”是支配物质世界运动变化的普遍规律。

笔者认为,实际上老子哲学本身具有不清楚的地方,其中既有唯物主义的一面,又有唯心主义的一面,因而对老子哲学应具体分析,要防止把老子哲学现代化和绝对化。

老子哲学中的朴素辩证法思想十分突出,《高中思想政治》教材中有两处引用了老子的名言。

一处在高中二年级上册第三课《坚持矛盾分析的方法》的第一节:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

”这句话出自《道德经》的第二章,原文是:“天下皆知美之为美,斯恶已;天下皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

”(释义:天下都知道美之所以为美,丑的观念就产生了;都知道善之所以为善,恶的观念也就产生了。

所以有和无互相依存,难和易互相形成,长和短互相显示,高和下互相补充,合音和单声互相谐和,前和后互相接应)这说明老子已经看到事物都是相反相成的,各以其对立面为自己存在的前提,揭示了对立统一规律即唯物辩证法的实质和核心。

老子的处世哲学

② 是万物本源和归宿。 它生于天地之先,是一种绝对的、恒常的 状态:“(第二十五章)有物混成(浑然 一体),先天地生。寂兮寥兮(分指无声、 无形),独立而不改(不依外力存在), 周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名, 字之曰道,强为之名曰大。”(二十五 章)。 它产生万物:“(四十二章:道生一,一 生二,二生三,三生万物。” “夫物芸芸,各复归其根。”

其次,道是混一和自足的。 第二十一章:“道之为物,惟恍惟惚(恍、 惚,都是不清楚的意思,指没有固定的形 体)。惚兮恍兮,其中有象(形象),恍 兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮(暗昧不清 之意),其中有精(指精气)。其精甚真, 其中有信(都是真实之意)。”

再次,道不属于形器世界,没有确切的形 体,没有确切的称谓,人们也无法用感官 来感知它,是一种超现实的存在。 “视之不见” “听之不闻” “搏之不得” “无状之状,无物之象,是谓惚恍。” (十四章)

•

“老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李 氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。” 孔子适周,将问礼于老聃 乃著书上下篇,言道德之意五千言 或曰:老莱子亦楚人也,著书十五篇,言 道家之用,与孔子同时云。 孔子去世一百多年后,周太史儋(dān)见秦 献公,“或曰儋即老子,或曰非也,世莫 知其然否。”来自•••

关于“老子”之称有二说:一说“老”是尊称, 称“老子”犹后人所谓老先生之意。 一说“老”是姓氏,当时称“子”的如孔子、 墨子、曾子、孟子、惠子等,都是在姓氏下加 一“子”字,如此,老聃当是姓老。 古有“老”姓而无“李”姓,老子姓李名耳之 说始自汉代,或许是由“老聃”两字转出亦未 可知。“老”和“李”古音同,“耳”和“聃” 字义相应,《说文解字》曰:耳长大之意。老 聃之为李耳,正犹荀况之为孙卿。

老子哲学论文论老子的朴素辩证法思想

主题:论老子的朴素辩证法思想摘要:老子的辩证法,不是简单地猜测和比喻,而是进入理性的说明论证:第一、老子肯定世界上的事物不是铁板一块。

而是遍普存在着对立的,存在着一个肯定,必然存在着一个否定。

在中国哲学史上,是他首先揭示了对立存在普遍性,从而提出了矛盾的普遍性。

第二,进而提出世界万事万物是动的,是运动变化的。

动因是事物内部存在对立面,对立面的作用促进了事物的运动,“反者道之动”,准确地说明了相反两个方面的斗争或相反的两种作用,是事物存在和运动的根据。

第三,矛盾的两个方面并非绝对对立。

老子进而揭示了对立面的相互依存性,渗透性、同一性,提出“相反相成”的矛盾论思想,“万物负阴而抱阳”肯定事物的内在矛盾。

第四,老子提出反是事物变化的遍普规律,而柔弱是运用道而使事物保持相对长久的关键。

反是不可避免的,但柔弱是可以延缓反的到来。

关键词:老子哲学朴素辩证法对立矛盾规律正文:第一部分:概述老子,姓李,名耳,字伯阳,楚国苦县(今鹿邑县)人。

约生于前571年。

老子即老聃,生卒年不可详考,约生于公元前580年(周简王6年0,约死于公元前500年(周敬王20年)。

史载,曾任周王朝史官,孔子曾向他问礼,晚年见周王朝日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国苦县厉乡曲仁里过着隐居生活。

老子是我国古代伟大的思想家,道家学派的始祖。

1.1老子学说的产生春秋战国时期,农民小私有者,自从公社解体后是一直存在的人数众多的阶层。

在社会剧烈变动的时代,逃亡的奴隶,被大国吞并的小国的降为皂隶的贵族,都有成为自由农民的可能,农民小私有者阶层在奴隶制向封建制过渡的时期,有扩大的趋势。

老子书中小国寡民反对剥削农民平均主义等思想都反映了当时农民小私有者的愿望。

他们没有政治特权,受剥削,有反抗压迫的要求,但又不是一无所有,并非处于社会的最低层,所以其革命性不彻底、不坚决,只要统治者对其不太苛刻,能保持其现有的经济地位就知足常乐了,老子的哲学正是反映了当时这个阶层的要求和愿望。

《老子》哲学思想对现代社会的影响

《老子》哲学思想对现代社会的影响老子是中国哲学史上的一位伟大思想家,其所倡导的哲学思想包含着丰富的文化内涵和深远的历史意义,深刻地影响了中国古代的社会文化和人类思想的进程。

而今天,随着社会现代化的不断发展,我认为老子的哲学思想在现代社会仍然具有着重要的影响,下面我将从以下三个方面来分析。

老子提出的“道”思想是他哲学思想的核心,道即是宇宙本身的自然规律,是一种简约而包容的贯穿于万物之中的气质。

在当今的现代社会中,“道”的思想被广泛应用于大自然、人类道德、社会和谐等方面。

首先,“道”思想在大自然与环保领域中得到广泛运用。

人们越来越意识到保护环境和生态的重要性,而“道”的思想中所强调的是天人合一,也就是人类应当遵循自然界的规律,与自然界和谐共生。

这一思想表现在现代社会的环境保护中,自然生态系统的破坏和人类自身的矛盾应认识到,通过调整生态系统结构来实现保护环境和可持续发展,践行与自然共生共存的道德理念。

其次,“道”思想也对现代社会的人类道德与伦理有哪些影响。

有着不可替代的地位,人类应当树立真正的道德观念和行动方式。

老子在哲学思想中强调的“和为贵”,即人类之间不仅应当遵守社会规则与法律,还应当互相宽容、尊重、理解、信任,建立和谐社会。

这一观念对于现代社会的道德弘扬和个人素质提升起到了积极的推动作用。

最后,老子的“道”思想可以引导现代社会建立起和谐稳定的生态与社会,促进发展与进步、提升人类幸福指数的形成。

而这种发展需要在实现现代化的进程中,更多地体现老子的“无为而治”思想,即通过自然地道德引导、人类的内在的自觉自我调控发现一种更加和谐稳定的发展之路。

二、老子的“虚静无为”思想对现代社会的启示老子的思想强调了“虚静无为”这一主要的哲学思想,并把它视为挽救社会矛盾、恢复社会秩序的重要途径。

而在今天的现代社会,许多人面临着生活上的压力、情感上的矛盾、思想上的纷争等等问题,难以平衡自己的内心与外界的关系。

这时候,“虚静无为”这一思想就能给我们提供有效的启示。

读老子《道德经》感悟及体会

读老子《道德经》感悟及体会读老子《道德经》感悟及体会(篇1)一提到《道德经》,我们不免会想到老子,不妨先简单介绍下我心目中的老子。

老子其人,是一个不求闻达的“隐君子”。

老子其说,博大精深。

其主旨可以归结为“言道德之意”。

老子其书,世称《老子》,又称《道德经》或《道德真经》。

老子所著的《道德经》,不但是道家学派的开山之作,也是道教的“第一经典”。

因此,老子不仅被公认为道家学派的创始人,而且也被道教尊奉为道祖和天尊。

老子的《道德经》一书,仅五千余言,但她文约义丰,博大精深,涵盖天地,历来被人们称为“哲理诗”。

老子《道德经》,蕴含了丰富的人生哲理。

千百年来,上至帝王将相,下至黎民百姓,无不从这部人类文明史上的智慧宝典中汲取治国安民、修身养性、立人处世的精髓。

她不仅深刻地影响着一代又一代的中国人,也深刻地影响着世界人民。

“道”、“德”俩词是《道德经》提纲挈领的俩个概念。

老子把天地万物之生的总原理称为“道”,而且老子认为道的作用,是没有意志的,是自然如此的。

万物之所以成为万物的原因就在于道。

《老子》第一章曰:“道可道,非常道;名可名,非常名。

无名天地之始,有名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

”这是老子对“道”的一个总的理解。

在老子看来,德是道寓于具体事物的表现,也就是说德是物体从道那里得到,而可以成为事物的原理。

“道生之,德畜之”,这句是老子对于道与德之间的关系的论述。

在老子看来,物体的具体表现是“形”,而物体之所以可以成为物体本身,是道德两者作用的结果,也是自然作用的结果。

仔细看完老子的《道德经》一书后,我略有所思所悟,尽管不能完完全全地领悟到老子的精髓之所在,但我还是受益匪浅,下面就是我想同你们分享的财富。

“无为而无所不为”是一脍炙人口的名句。

无为,不是字面上的直解不做任何事情,而是不做不符合自然规律的事情。

当你不做违反自然和违反社会规则的事件时,你所做的其它事件就是无所不为。

道德经中的自然观念领悟老子的自然哲学

道德经中的自然观念领悟老子的自然哲学自然哲学是人类对自然界本质和规律的思考和认识。

而老子的《道德经》中所体现的自然观念,可以说是古代中国哲学对自然的独特见解和深刻领悟。

本文将通过对《道德经》中的自然观念进行解读和分析,以探究老子的自然哲学。

首先,老子在《道德经》中明确提出了“道”的概念。

他认为,“道”是宇宙的根本原则,是万物存在和运行的规律。

道是无形无物的,但却是至高无上的。

老子的自然观念与西方哲学中的“原初因素”、“宇宙法则”等类似,都试图从一个超越人类的角度来理解和解释自然。

其次,老子在《道德经》中强调了自然的无为而治。

他认为,自然界的一切都在按照自己的规律运行,而无需人为干涉或操控。

他指出:“天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。

”这表明了他对自然运行的自发性和自由性的认同。

老子的自然观念与现代生态学中的“自然平衡”、“生态系统的自调节能力”等概念相呼应,强调了人与自然应该和谐共处,尊重自然规律。

再次,老子在《道德经》中对于自然的无穷性和无限性有着深刻的认识。

他认为自然界是一个永恒无尽的循环,没有终点也没有起点。

他用“道生一,一生二,二生三,三生万物”来表达自然界的丰富多样和无穷变化。

老子的自然观念与现代宇宙学中的“宇宙膨胀理论”、“多元宇宙假设”等联系在一起,都试图从宏观和微观层面理解自然的广阔与复杂。

此外,老子还在《道德经》中对于自然中万物之间的相互关系和互动给予了关注。

他认为万物之间的相互作用是一个相互依存的网络,每一个物体和现象都具有其独特的功能和价值。

他说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”这表明了他对于人与自然、人与人之间统一性的强调。

老子的自然观念与现代生物学中的“生态链”、“食物链”等相呼应,都试图从整体性的角度来认识和理解自然中万物之间的相互联系。

综上所述,《道德经》中的自然观念展示了老子对于自然的独特领悟和深刻思考。

他认为自然是至高无上的,自然界有其独特的规律和运行方式,而人类应该与自然和谐共处,并尊重自然规律。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1

关于老子哲学在哲学史上的贡献

老子哲学的历史贡献,可以归纳为以下四个方面,下面是为大家

精心整理的文章,希望对大家有所帮助。

老子的本体论学说,奠定了中国古代一元本体论哲学的理论基础

在老子之前,中国古代哲学家在论及世界本原时,尚处于多元本

体论阶段。其中包括“八卦”说、“五行”说、“阴阳”说等。而老子

创造出以“道”为万物本原的本体论哲学体系。这就用哲学一元本体

论代替了以往种种形式的多元本体论。由此,决定了中国古代两种互

相对立的哲学路线的发展方向。老子之后,一些哲学家把“道”理解

为“无”或“无有”,建构起中国哲学史上精神本体论的哲学路线。

后来的宋明理学家所建构的理本体论,正属于此类;再后来又有一些

哲学家把老子的“道”理解为“精气”、“元气”,由此而演生出中国

哲学史上气一元论的哲学路线。从稷下道家的精气说,到黄老学者的

元气说,再到宋明时期一些唯物主义哲学家所倡导的“气本论”学说,

都属于此类。

老子的朴素辩证法学说,对中国和世界建立辩证思维体系产生了

深远的影响

老子是中国古代著名的朴素辩证法大师,有着无比丰富而深刻的

朴素辩证法思想,这集中体现在三个命题上:一是强调“有无相生”,

二是强调“反者道之动”,三是强调“大小多少”(即大生于小,多起

2

于少)。这三个命题的关键,是分别体现了“对立统一”、“否定之否

定”、“质量互变”等表达辩证法的三大规律。这更是一个伟大创造,

不仅中国历代许多著名哲学家的辩证法成果同老子保存着渊源关系,

而且世界著名哲学家黑格尔的辩证法也同老子的辩证法颇有相似性。

老子关于辩证法的三大理论创造,比黑格尔关于辩证法三大规律的论

述,早问世两千三百余年。这无疑是中华民族对世界哲学文明的重大

贡献。

老子以“知常”为标志的认知理论,对后世确立追求真理的价值

取向影响至深

老子所谓“知常”,即把握常道,用今天的话说,即认识客观规

律,或曰把握真理。强调遵循规律,这正表现了老子对真理的追求。

它启迪着后来者在追求真理的道路上,不断进行有效的理论探索。无

论是荀子的“天行有常”论,还是韩非的“缘道理”论,乃至唐代刘

禹锡关于“推数”、“乘势”、“揆理”之论,都表达了遵循客观规律的

思想倾向,因而同“老子”关于“知常”思想,一脉相通。

老子“无为而治”的政治哲学,对完善传统治道观贡献巨大

在中国政治思想史上,老子的政治谋略自成一家,其中心内容,

就是倡导“无为而治”。作为政治谋略,不仅有利于提醒统治者在治

民实践中,避免干扰老百姓的正常生活,注重给民众以“休养生息”

的机会;而且有利于弥补儒、墨、法诸家实施“有为之治”的某些缺

陥,并矫正其失误。強调无为之治,从本质上说,就是要求统治者清

虛自守,卑弱自持。这表现了“知风化之本,见政理之源”(李世民

3

语)的特色,在中国政治思想史上可谓独树一帜,自成一家。

关于老子哲学在哲学史上的贡献