陈独秀和胡适政治上分歧

陈独秀和胡适政治上分歧、私底下他们胜似亲人

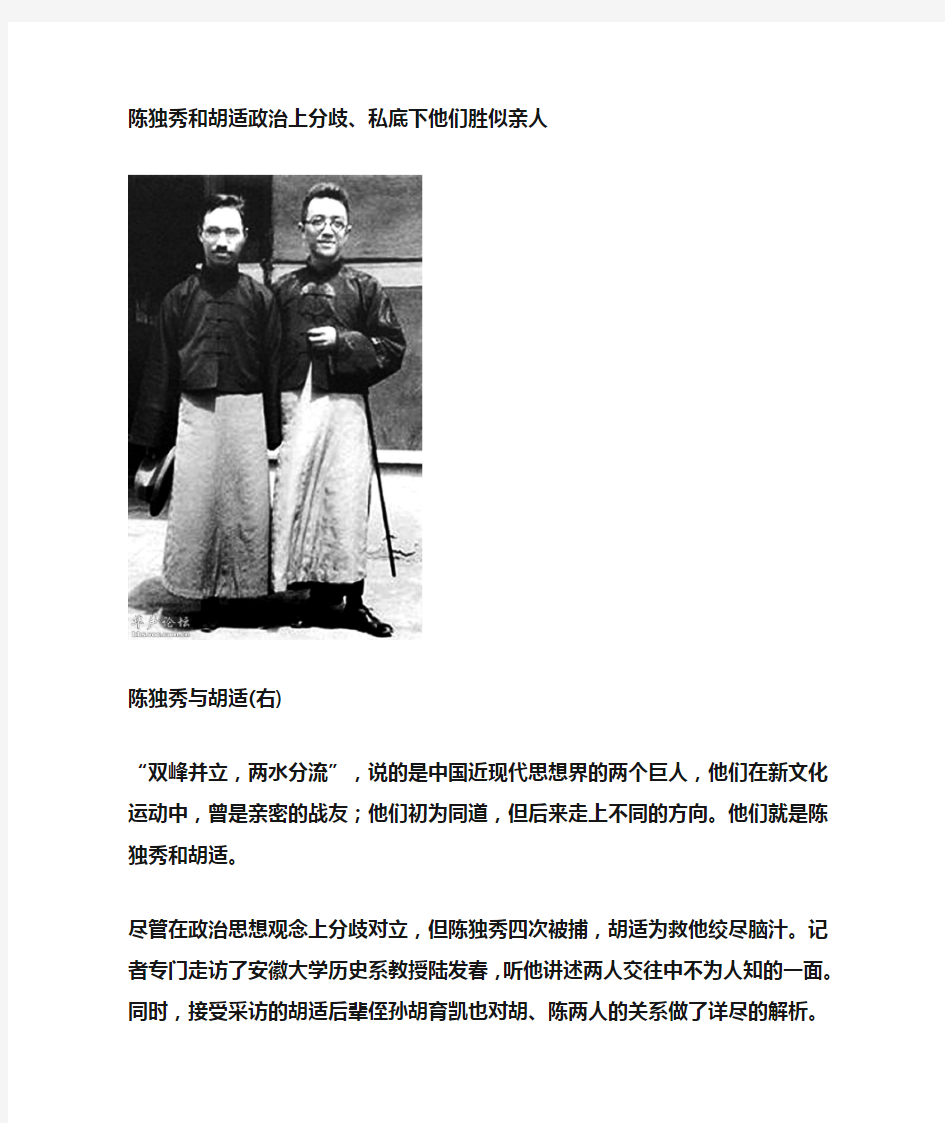

陈独秀与胡适(右)

“双峰并立,两水分流”,说的是中国近现代思想界的两个巨人,他们在新文化运动中,曾是亲密的战友;他们初为同道,但后来走上不同的方向。他们就是陈独秀和胡适。

尽管在政治思想观念上分歧对立,但陈独秀四次被捕,胡适为救他绞尽脑汁。记者专门走访了安徽大学历史系教授陆发春,听他讲述两人交往中不为人知的一面。同时,接受采访的胡适后辈侄孙胡育凯也对胡、陈两人的关系做了详尽的解析。记者还查阅了《陈独秀被捕资料汇编》,从文献中找出胡适营救陈独秀的蛛丝马迹。

第一次被捕时,陈独秀手里拿的是胡适英文翻译的传单

1919年“五四”运动爆发,就在6月11日这天,带着亲自起草的《北京市民宣言》传单,陈独秀和李大钊、高一涵等人分赴北京市内的一些重要公共场所散发。在此之前,胡适也已陪同陈独秀散发过,这份宣言的英文翻译正是由他撰写,只是这天的他,因有事不在现场。当晚,陈独秀把传单放到北京前门外“新世界”游艺场五层楼上时,已被北京警察厅跟踪的巡警和步军统领衙门便衣特工当场逮捕。

胡适听到消息后万分担心。他知道,此时陈独秀的社会声誉非同昔比,发动全社会的援救才是当前最重要的。胡适的焦虑不无道理。此时,同为安徽同乡的警察总监吴炳湘,和步军统领王怀庆衙门正在为何处关押陈独秀而争论,并上告到时任大总统的徐世昌案头。王怀庆是陈独秀《告北京市民宣言》要求罢免官职并驱逐出京的六人之一,对陈独秀可以说是恨之入骨,主张“非严办不可”;而步军的衙门牢狱是清朝所建,里面刑具和环境对犯人来说是个严峻的考验。陈独秀若落入王怀庆之手,生还希望必定十分渺茫。最终陈独秀还是被关押在警察厅内。

而胡适,这时正在做些什么呢?从他给《时事新报》主编张东荪写的信可见端倪:“独秀先生被捕事,警厅始终严守秘密,不把真相发表,也不宣布真态度,到前日始许一人往见独秀。他现染时症发寒,他的朋友听见了很着急,现在有许多人想联名保他出来养病,不知能办得到否?”这篇文章发表在《时事新报》上,披露陈独秀在狱中受到的非人道待遇,以激起更多人对陈独秀的声援。6月29日,胡适在《每周评论》发表短文《爱情与痛苦》,借以鼓励陈独秀坚持斗争。面对强大的舆论压力,京师警察厅于9月16日作出了释放陈独秀的裁决。1920年1月底,仍旧受到监视的陈独秀,假称去拜访胡适,经李大钊等友人协助顺利脱身,离京赶赴上海,获得了人身自由。

两次于租界内被抓,胡适气愤大骂法国人

1921年7月,“一大”在上海召开。三个月后的一天下午,陈独秀在法租界的家中被捕,此时他的身份是中国共产党总书记。10月5日,胡适获得消息,立即请蔡元培向法国驻华使馆交涉,设法救出陈独秀。同时,他对于陈独秀在法租界被捕非常气愤,并在日记中写道:“夜间得顾名君电话,说独秀昨夜在上海被捕。打电话与蔡孑民先生,请他向法使馆方面设法。法国人真不要脸!”胡适一温文尔雅书生,却因此破口大骂,可想与陈独秀之间的情谊深厚到何种程度。

随后,胡适与蔡元培领衔,知名学者、教授签名,给上海法国领事馆发电报,要求立即释放陈独秀。共产国际驻中共代表马林以及孙中山等人也四方活动,10月26日,法租界最终对陈独秀“罚洋100元,销毁查抄书籍”后,将其释放。

可仅仅不到十个月的时间,随着陈独秀日益增大的社会影响力,使反动当局感到威胁性极大,于1922年8月9日上午11点,在法租界的寓所再次被抓。胡适一得到消息,便找到李大钊商量营救的办法。起初,他意欲保释,便委托上海亚东图书馆经理汪孟邹设法打听消息并向巡捕房交涉。然而,几天后,胡适收到汪孟邹的信,明确表示交保不成。第二次,他请汪孟邹去打听巡捕房呈出的这些证据到底是什么,以便对症下药。很快,汪孟邹又有信来了,详细列举了陈案中的重要证据。经仔细研究后,胡适给外交总长顾维钧写了一封长信,请他无论如何要出点力。胡适声明中说:“我不是为独秀一个人的事乞援;他曾三次入狱,不是怕坐监的人;不过一来为言论自由计,二来为中法两国国民间的感情计,不得不请他(指法国公使)出点力。”顾维钧不敢怠慢,即派秘书到法国公使馆疏通。19日,上海法租界巡捕房罚陈独秀400银洋了结。

第四次被捕时,胡适动员汪精卫与蒋介石商谈

1932年10月,陈独秀被捕押解南京,被囚禁五年之久,这是陈的最后一次被捕,也是监察押时间最长的一次被捕。此时的他,已被开除中国共产党党籍,但仍坚持反国民党政府的立场,所以,国民党当局不惜悬赏万金缉拿他。15日,陈独秀在上海公共租界被工部局逮捕移交给国民党政府。按蒋介石电令:“陈独秀等系危害民国罪,应交法院审判,以重司法尊严。”五年是个不短的时间,胡适从来没有放弃过对陈独秀的营救。起先,胡适联合丁文江、傅斯年、翁文灏等学界名流向当局请求将陈案由军事法庭移交民政司法庭,并呼吁法院公开审判。同时,他又与外交部长罗文干致信蒋介石,请求“依据法律进行特赦”。另外,他与蔡元培等磋商请有名望的律师为陈出庭辩护。陈独秀最终于1933年4月被判处有期徒刑13年。但胡适对此判决仍有不满,他认为陈独秀理应无罪开释。1937年8月,他在赴美前曾经在致信汪精卫时,提出请他出面和蒋介石协商。汪精卫很快就给胡适回信,说:“手书奉悉,已商蒋先生转司法院设法开释陈独秀先生矣。”4天后,陈独秀获释出狱。

晚年,陈独秀避难四川江津,贫病交加,已经远赴美国出任驻美大使的胡适,试图通过美国的一家图书公司,请陈独秀去美国写自传,因陈不肯而作罢。

四个原因促使胡适屡救陈独秀

叙述完这段往事后,安大历史系教授陆发春又全面分析了为何胡适屡救陈独秀的多重原因。

一是乡情和友情:胡适与陈独秀同为安徽人。当年就是在陈独秀主编的《新青年》上,胡适《文学改良刍议》的刊载,引发了20世纪中国新文化变革之路,而且在1917年1月陈独秀担任北京大学文学科长时,向蔡元培力荐胡适去北大任教。这种知遇之恩胡适是铭记于心的。

二是作为启蒙思想家,俩人思想深处在本质上有共同性:他们引进西洋的民主与科学,尽管政见有不同,但他们并不相互攻击,维护对方精神独立的底线。

三是因为他们共同的朋友亚东图书馆主人汪孟邹:因为汪孟邹,两人才能结识,多年的友情始终得以融洽。汪孟邹的哥哥汪希颜与陈独秀曾为密友,经汪希颜介绍,汪孟邹也和陈独秀因创办《安徽俗话报》、《新青年》而建立起深厚的友谊。陈独秀通过汪孟邹知道大洋彼岸的胡适,并了解到胡适的思想和主张,所以当《新青年》杂志刚刚出版时,便让汪孟邹将它邮给胡适。汪孟邹受陈独秀之托,三番五次去信胡适约稿。1916年,陈、胡之间开始书信来往。可以说,汪孟邹是两人友谊关键的纽带。

身为胡适故居管理委员的胡适侄孙胡育凯,则从两人的性格方面分析了原因:陈独秀为人剑拔弩张,胡适待人温厚平和。可是两人私下交往时,反而是胡适批评得很严厉,陈独秀则像忠厚长者静静地听。他们同时都有容人的雅量,这也是胡适全力救陈独秀的原因之一。

陈独秀和胡适政治上分歧

陈独秀和胡适政治上分歧、私底下他们胜似亲人 陈独秀与胡适(右) “双峰并立,两水分流”,说的是中国近现代思想界的两个巨人,他们在新文化运动中,曾是亲密的战友;他们初为同道,但后来走上不同的方向。他们就是陈独秀和胡适。 尽管在政治思想观念上分歧对立,但陈独秀四次被捕,胡适为救他绞尽脑汁。记者专门走访了安徽大学历史系教授陆发春,听他讲述两人交往中不为人知的一面。同时,接受采访的胡适后辈侄孙胡育凯也对胡、陈两人的关系做了详尽的解析。记者还查阅了《陈独秀被捕资料汇编》,从文献中找出胡适营救陈独秀的蛛丝马迹。 第一次被捕时,陈独秀手里拿的是胡适英文翻译的传单 1919年“五四”运动爆发,就在6月11日这天,带着亲自起草的《北京市民宣言》传单,陈独秀和李大钊、高一涵等人分赴北京市内的一些重要公共场所散发。在此之前,胡适也已陪同陈独秀散发过,这份宣言的英文翻译正是由他撰写,只是这天的他,因有事不在现场。当晚,陈独秀把传单放到北京前门外“新世界”游艺场五层楼上时,已被北京警察厅跟踪的巡警和步军统领衙门便衣特工当场逮捕。 胡适听到消息后万分担心。他知道,此时陈独秀的社会声誉非同昔比,发动全社会的援救才是当前最重要的。胡适的焦虑不无道理。此时,同为安徽同乡的警察总监吴炳湘,和步军统领王怀庆衙门正在为何处关押陈独秀而争论,并上告到时任大总统的徐世昌案头。王怀庆是陈独秀《告北京市民宣言》要求罢免官职并驱逐出京的六人之一,对陈独秀可以说是恨之入骨,主张“非严办不可”;而步军的衙门牢狱是清朝所建,里面刑具和环境对犯人来说是个严峻的考验。陈独秀若落入王怀庆之手,生还希望必定十分渺茫。最终陈独秀还是被关押在警察厅内。

胡适耕实变函数答案第一章(B)

第一章习题 B 36.若A ΔB =A ΔC ,则B =C . 证一:(反证)不妨设,?x 0∈B ,且x 0?C 1) x 0∈A ,则x 0?A ΔB ,x 0∈A ΔC 这与A ΔB =A ΔC 矛盾 2) x 0?A ,则x 0∈A ΔB ,x 0?A ΔC 这与A ΔB =A ΔC 矛盾 所以假设不成立,即B =C . 证二:()B A A ??()[]()[]A B A B A A \\??= =()()B A B B A =\ 同理()C C A A =??,现在已知A B A C ?=?故上两式左边相等,从而C B =. 37.集列{A n }收敛?{A n }的任何子列收敛. 证 由习题8集列{}n A 收敛?特征函数列{} n A χ收敛,由数分知识得数列 {}n A χ收敛?{}n A χ的任一子列{}j n A χ 均收敛,又由习题8可得{}j n A 收敛. 38.设)2,1}(:/{ =∈=n Z m n m A n ,则lim n n A =Z ,lim n n A =Q . 证 显然有lim lim n n n n Z A A Q ??? 1) 假设?x \,Q Z ∈使x ∈lim n n A ∴?N >0,当n>N 时,有n x A ∈,特别地, n x A ∈,1n x A +∈ ∴?m 1,m 2∈Z ,使x =1m n ,x =21m n + ∴1m n =21 m n + 从而1 21,m m m n =+ 这与m 2∈Z 矛盾,所以假设不成立,即:lim n n A =Z . 2)?x ∈Q,则?m,n ∈Z,使得x = m n ∴x=m n =2m n n ?=…=1k k m n n +?=… ∴x ∈k n A ,(k =1,2…),从而x ∈lim n n A ∴lim n n A =Q .

19590314胡适:《容忍与自由》

容忍与自由 胡适 背景:胡适的这篇文章最初发表于台湾出版的《自由中国》1959年3月14日第26卷第6期。 《自由中国》鼓吹自由、民主和宪政,批评时政和国民党的专制统治,在当时思想文化界有重要影响,并成为销量最大的政论刊物。由此引发了执政当局的不满,1960年《自由中国》被查封停刊,主编雷震则被拘捕判刑。胡适认为《自由中国》为了争取言论自由而停刊也不失为“光荣的下场”,雷震办《自由中国》已成为言论自由的象征,“我曾主张为他造铜像,不料换来的是十年坐监,这是很不公平的!”为表示气愤,胡适说此话时还用力拍了一下桌子。 胡适此文的发表与查封相隔了一年半的时间。虽然两者之间没有直接的因果关系,但胡适文章的立意显然是针对查封行为的时代背景的。 十七八年前,我最后一次会见我的母校康耐儿大学的史学大师布尔先生(George Lincoln Burr)。我们谈到英国文学大师阿克顿(Lord Acton)一生准备要著作一部《自由之史》,没有完成他就死了。布尔先生那天谈话很多,有一句话我至今没有忘记。他说,“我年纪越大,越感觉到容忍(tolerance)比自由还重要”。 布尔先生死了十多年了,他这句话我越想越觉得是一句不可磨灭的格言。我自己也有“年纪越大,越觉得容忍比自由竞更重要”的感想。有时我竞觉得容忍是一切自由的根本;没有容忍,就没有自由。 我十七岁的时候(一九O八)曾在《竞业旬报》上发表几条《无鬼丛话》,其中有一条是痛骂小说《西游记》和《封神榜》的,我说: 《王制》有之:“假于鬼神时日卜筮以疑众,杀。”吾独怪夫数千年来之排治权者,之以济世明道自期者,乃懵然不之注意,惑世诬民之学说得以大行,遂举我神州民族投诸极黑暗之世界!......这是一个小孩子很不容忍的“卫道”态度。我在那时候已是一个无鬼论者、无神论者,所以发出那种摧除迷信的狂论,要实行《王制》(《礼让》的一篇)的“假于鬼神时日卜筮以疑众,杀”的一条经典! 我在那时候当然没有梦想到说这话的小孩子在十五年后(一九二三)会很热心的给《西游记》作两万字的考证!我在那时候当然更没有想到那个小孩子在二、二十年后还时时留心搜求可以考证《封神榜》的作者的材料!我在那时候也完全没有想想《王制》那句话的历史意义。那一段《王制》的全文是这样的: 析言破律,乱名改作,执左道以乱政,杀。作淫声异服奇技奇器以疑众,杀。行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽以疑众,杀。假于鬼神时日卜筮以疑众,杀。此四诛者,不以听。 我在五十年前,完全没有懂得这一段话的“诛”正是中国专制政体之下禁止新思想、新学术、新信仰、新艺术的经典的根据。我在那时候抱着“破除迷信”的热心,所以拥护那“四

问题与主义的论战

问题与主义的论战 ——胡适《多研究些问题,少谈些主义》读书报告摘要:胡适先生在《多研究些问题,少谈些主义》中主要针对当时人们空谈各种主义,却从未试图解决社会问题进行了批判。他希望能唤醒大众,鼓励人们实干而不是空谈。 关键词:空谈“主义”,多提问题,纸上学说,主张与主义 一五四背景下的问题与主义之争 胡适先生1919年7月20日在《每周评论》第三十一号中发表了《多研究些问题,少谈些主义》一文,文章中反复强调在当时的社会背景下人们理应多研究如何解决社会问题而不是整日高谈阔论、纸上谈兵这一想法。的确,在那时存在相当多的一部分人没有致力于解决社会弊端却还一直打着宣扬“主义”与真理的幌子。胡适先生认为究其原因,是因为这帮人太懒。文中这样写道“研究问题是极困难的事,高谈主义是极容易的事。比如研究安福部如何解散,研究南北和议如何解决,这都要费工夫,挖心血,收集材料,征求意见,考察情形。还要冒险吃苦,方才可以得一种解决的意见。又没有成例可援,又没有黄梨洲、柏拉图的话可引,又没有《大英百科全书》可查,全凭研究考察的工夫,这岂不是难事吗?高谈"无政府主义"便不同了。买一两本实社《自由录》,看一两本西文无政府主义的小册子,再翻一翻《大英百科全书》,便可以高谈无忌:这岂不是极容易的事吗?”在当初的那个年代,救国思潮响彻四海,有大批的热血青年都渴望投身于救国之路中,但有些人往往用错了方法,他们选择了盲目地宣扬自己所信仰的主义,却忽视了实践的重要性。对于胡适先生说的“懒”这个原因,我认为只是一方面,有一部分人不“懒”,他们选择高谈阔论也许不是因为畏难求易,也许是因为他们找不到研究问题的方法,他们渴望解决社会弊端,渴望建立新中国,但却不知如何下手,于是他们只能通过高谈主义吸引人们的注意。在这一点上我同意李大钊先生在《再论问题与主义》中提到的“一个社会问题的解决,必须靠着社会上多数人共同的运动。那么我们要想解决一个问题,应该设法使他成了社会上多数人共同的问题。要想使一个社会问题,成了社会上多数人共同的问题,应该使这社会上可以共同解决这个那个社会问题的多数人,先有一个共同趋向的理想、主义,作他们实验自己生活上满意不满意的尺度(即是一种工具)。”解决

实变函数第一章答案

习题1.1 1.证明下列集合等式. (1) ()()()C A B A C B A \\=; (2) ()()()C B C A C B A \\\ =; (3) ()()()C A B A C B A \\\=. 证明 (1) )()C \B (c C B A A = )()( c c C B A A B A = c C A B A )()( = )(\)(C A B A = . (2) c C B A A )(C \B)(= )()(c c C B C A = =)\()\(C A C A . (3) )(\C)\(B \c C B A A = c c C B A )( = )(C B A c = )()(C A B A c = )()\(C A B A =. 2.证明下列命题. (1) ()A B B A = \的充分必要条件是:A B ?; (2) ()A B B A =\ 的充分必要条件是:=B A ?; (3) ()()B B A B B A \\ =的充分必要条件是:=B ?. 证明 (1) A B A B B B A B B A B B A c c ==== )()()()\(的充要条 是:.A B ? (2) c c c c B A B B B A B B A B B A ===)()()(\)( 必要性. 设A B B A =\)( 成立,则A B A c = , 于是有c B A ?, 可得.?=B A 反之若,?≠B A 取B A x ∈, 则B x A x ∈∈且, 那么B x A x ?∈且与c B A ?矛盾.

充分性. 假设?=B A 成立, 则c B A ?, 于是有A B A c = , 即.\)(A B B A = (3) 必要性. 假设B B A B B A \)()\( =, 即.\c C A B A B A == 若,?≠B 取,B x ∈ 则,c B x ? 于是,c B A x ? 但,B A x ∈ 与c C A B A =矛盾. 充分性. 假设?=B 成立, 显然B A B A \= 成立, 即B B A B B A \)()\( =. 3.证明定理1.1.6. 定理1.1.6 (1) 如果{}n A 是渐张集列, 即),1(1≥??+n A A n n 则{}n A 收敛且 ∞ =∞ →=1 ;lim n n n n A A (2) 如果{}n A 是渐缩集列, 即),1(1≥??+n A A n n 则{}n A 收敛且 ∞ =∞ →= 1 . lim n n n n A A 证明 (1) 设),1(1≥??+n A A n n 则对任意 ∞ =∈ 1 ,n n A x 存在N 使得,N A x ∈ 从而 ),(N n A x N ≥?∈ 所以,lim n n A x ∞ →∈ 则.lim 1 n n n n A A ∞→∞ =? 又因为 ∞ =∞ →∞ →??1 ,lim lim n n n n n n A A A 由此可见{}n A 收敛且 ∞ =∞ →= 1 ;lim n n n n A A (2) 当)1(1≥??+n A A n n 时, 对于, lim n n A x ∞ →∈存 )1(1≥?<+k n n k k 使得 ),1(≥?∈k A x k n 于是对于任意的,1≥n 存在0k 使得n n k >0, 从而,0 n n A A x k ?∈ 可见.lim 1 ∞ =∞ →?n n n n A A 又因为,lim lim 1 n n n n n n A A A ∞ →∞ →∞ =?? 所以可知{}n A 收敛且 ∞ =∞ →=1 .lim n n n n A A 4.设f 是定义于集合E 上的实值函数,c 为任意实数,证明: (1) ??? ???+≥=>∞ =n c f E c f E n 1][1 ; (2) ?? ? ???+<=≤∞ =n c f E c f E n 1][1 ; (3) 若))(()(lim E x x f x f n n ∈?=∞ →,则对任意实数c 有 ?????? ->=????? ?->=≥∞→∞=∞ =∞ =∞ =k c f E k c f E c f E n n k n N n N k 1lim 1][111 . 证明 (1) 对任意的[],c f E x >∈ 有,)(c x f > 则存在+ ∈Z n 使得n c x f 1)(+ ≥成

胡适 三论问题与主义

胡适:《三论问题与主义》 我那篇《多研究些问题,少谈些主义》,承蓝知非、李守常两先生,做长篇的文章,同我讨论,把我的一点意思,发挥的更透彻明了,还有许多匡正的地方,我很感激他们两位。 蓝君和李君的意思,有很相同的一点:他们都说主义是一个“共同趋向的理想”(李君的话),是“多数人共同行动的标准,或是对于某种问题的进行趋向或态度”(蓝君的话)这种界说,和我原文所说的话,并没有冲突。我说,“主义初起时,大都是一种救时的具体主张。后来这种主张,传播出去,传播的人,要图简便,便用一两个字来代表这种具体的主张,所以叫他做某某主义。主张成了主义,便由具体的计划,变成一个抽象的名词。”我所说的是主义的历史,他们所说的是主义的现在的作用。试看一切主义的历史,从老子的无为主义,到现在的布尔札维主义,哪一个主义起初不是一种“救时的具体主张”? 蓝李两君的误会,由于他们错解我所用的“具体”两个字。凡是可以指为这个或那个的,凡是关于个体的及特别的事物的,都是具体的。譬如俄国新宪法,主张把私人所有的土地,森林,矿产,水力,银行,收归国有;把制造和运输等事,归工人自己管理;无论何人,必须工作;一切遗产制度,完全废止;一切秘密的国际条约,完全无效……这都是个体的政策,这都是这个那个政治或社会问题的解决法。——这都是“具体的主张”,现在世界各国,有一班“把耳朵当眼睛”的妄人,耳朵里听见一个“布尔札维主义”的名词,或只是记得一个“过激主义”的名词,全不懂得这一个抽象名词所代表的是什么具体的主张,便大起恐慌,便出告示捉拿“过激党”,便硬把“过激党”三个字套在某人某人的头上。这种妄人,脑筋里的主义,便是我所攻击的“抽象名词”的主义。我所说的“主义的危险”,便是指这种危险。 蓝君的第二个大误会,是把我所用的“抽象”两个字解错了。我所攻击的“抽象的主义”,乃是指那些空空荡荡,没有具体的内容的全称名词。如现在官场所用的“过激主义”,便是一例;如现在许多盲目文人心里的“文学革命”大恐慌,便是二例。蓝君误会我的意思,把“抽象”两个字,解作“理想”,这便是大错了。理想不是抽象的,是想象的。譬如一个科学家,遇着一个困难的问题,他脑子里推想出几种解决方法,又把每种假设的解决所涵的结果,一一想象出来,这都是理想的。但这些理想的内容,都是一个个具体的想象,并不是抽象的。我那篇原文自始至终,不但不曾反对理想,并且极力恭维理想。 我说:凡是有价值的思想,都是从这个那个具体的问题下手的。先研究了问题的种种方面的种种事实,看看究竟病在何处,这是思想的第一步工夫。然后根据于一生的经验学问,提出种种解决的方法,提出种种医病的丹方,这是思想的第二步工夫。然后用一生的经验学问,加上想像的能力,推想每一种假定的解决法,该有什么样的效果,推想这种效果,是否真能解决眼前这个困难问题。推想的结果,拣定一种假定的解决,认为我的主张,这是思想的第三步工夫。凡是有价值的主张,都是先经过这三步工夫来的。不如此,算不得舆论家,只可算是抄书手。 这不是极力恭维理想的作用吗? 但是我所说的理想的作用,乃是这一种根据于具体事实和学问的创造的想像力,并不是那些抄袭现成的抽象的口头禅的主义。我所攻击的,也是这种不根据事实的,不从研究问题下手的抄袭成文的主义。 蓝李两君所辩护的主义,其实乃是些抽象名词所代表的种种具体的主张(这个分别,请两君及一切读者,不要忘记了)。如此所说的主义,我并不曾轻视。我屡次说过,“一切学理,一切主义,都只是我们研究问题的工具。”我又屡次说过,“有了学理做参考的材料,便可使我们容易懂得所考察的情形,看什么意义,应该用什么救济方法。”我这种

评胡适中国哲学史大纲

《中国哲学史大纲》,卷上,胡适著,东方出版社1996年3月1版2003年12月2次印刷。躺在书架上装逼多年了,一直未通读。是日取之读之,仍感困窘,原因在于,如果说胡适“书虽然读得不多(傅斯年语)”,那么自己就是文盲一个。于是先全力搜索相关评论资料。 《大纲》上卷自1919年2月出版后便不胫而走,不到两个月即再版发行,到1922年8月已出至第8版,两年内总计印刷7次,累计发行量达一万六千册。1932年13年的出版周期内,就再版达15次。仅民国时期对此书发表评论的大师级学者就有章太炎、王国维、陈垣、梁启超、陈寅恪、汤用彤、金岳霖、柳诒徵、蔡元培、冯友兰、李季、贺麟、顾颉刚、刘文典、容庚、吴虞、余家菊等30余位,可见其在学术界的影响。 蔡元培的“证明的方法”、“扼要的手段”、“平等的眼光”、“系统的研究”。梁启超欣赏作者的“敏锐的观察力,致密的组织力,大胆的创造力”。他认为,此书“讲墨子、荀子最好,讲孔子、庄子最不好。总说一句,凡关于知识论方面,到处发现石破天惊的伟论,凡关于宇宙观、人生观方面,什有九很浅薄或谬误”。北大教授刘文典称赞之为“近代一部epoch making的书,就是西洋人著哲学史也只有德国的Windelband和美国的Thilly二位名家的书,著得同样的好”。冯友兰的“胡适的这部书,把自己的话作为正文,用大字顶格写下来,而把引用古人的话,用小字低一格写下来。这表明,封建时代的著作,是以古人为主。而五四时期的著作是以自己为主。”“在中国哲学史研究的近代化工作中,胡适创始之功,是不可埋没的。”“一部具有划时代意义的书”,“对当时中国哲学史的研究有扫除障碍,开辟道路的作用”。 心中疑惑,有那么好么。再联系他“自吹”的“但我自信,中国治哲学史,我是开山的人,这一件事要算是中国一件大幸事。这一部书的功用能使中国哲学史变色。以后无论国内国外研究这一门学问的人,都躲不了这一部书的影响。凡不能用这种方法和态度的,我可以断言,休想站得住。”“这本书虽然有不少缺点,究竟还有它自身的特别立场,特别方法”,“这本《哲学史》在这个基本立场上,在当时颇有开山的作用。”以及搜出的一些八卦例如其活动能力,名望地位,半部先生

刘半农的政治思想历程

刘半农的政治思想历程 专业:历史系年级:081 姓名:孔祥涛学号:080501110109 摘要: 在中国“五四”运动时期有一位著名人物,这就是刘半农。他生于1891年5月29日,猝于1934年7月14日,名复,字半农。刘半农是“五四“新文化运动的一位不可多得的干将,在这场斗争中,他始终站在反帝反封建的大旗下冲锋陷阵。鲁迅说:“他活泼,勇敢,狠打了几次大仗”。①他的一生经过了从才子到闯将、从诗人到学者、从战士到名士的生活道路和思想历程,在风云变幻的新民主主义革命时期,代表了部分知识分子的思想倾向和生活归宿,有着突出的典型意义。刘半农一生的政治思想经历了几次变化,“五四”是他人生当中的一个重要的转折点,他从旧文学走向文学革命,始终高举反帝反封建的大旗,彻底与封建腐朽的传统文化划清界线,坚决反对军阀的反动统治,坚决主张抗击日寇,谴责国民党的不抵抗政策,认识到共产党是抗击日寇的中坚力量,坚决拥护中国共产党。 关键词: 刘半农“五四”新文化运动反帝反封建反军阀主张抗日谴责国民党的不抵抗思想天枰偏向共产党 正文: 他本是一个江南才子,欣赏的是“红袖添香夜读书”②,但旧中国的现实却让他不仅仅是一个文人学士,更是逐步成长为一名战士,一名闯将,一名革命者、一位“五四”新文化运动运动的先驱。1911年辛亥革命爆发,此时刘半农适值血气方刚之时,因此面对汹涌澎湃的革命大潮,怎么也不能安心蛰居故里,去过那平平稳稳的“粉笔生涯”。每天,他都和天华在一起议论国事、家事和自己的抱负与前途,不时从江北传来革命军节节胜利的大好消息,使他豪情激荡、心潮难平。两个人恨不得离家出走,投笔从戎,插翅飞往那硝烟弥漫的战场,用一腔热血去报效国家。但这一想法遭到父亲和妻子的一致反对,自古“忠孝难两

历史趣闻“好人政治” 胡适的“实验主义”的政治抱负

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢“好人政治”胡适的“实验主义”的政治抱负 导语:“好人政治”一直是胡适的“实验主义”的政治抱负。在三、四十年代,蒋介石的确在表面上为“好人政治”提供了两次实验的机会:第一次是1935 “好人政治”一直是胡适的“实验主义”的政治抱负。在三、四十年代,蒋介石的确在表面上为“好人政治”提供了两次实验的机会:第一次是1935年的所谓“人才内阁”,蒋介石有意搜罗一些专家学者进入政府或准政府机构,如吸收著名地质学家翁文灏为政府高级咨询机构——国防设计委员会的秘书长,同时在此机构挂牌的有胡适、丁文江、蒋梦麟、陶孟和、周炳琳、杨振声、周鲠生等人,皆为一时俊杰。从这时起,胡适已从体制外的批评者转变为体制内的建言者。但胡适始终没有加入国民党,此时国民党有意拉胡适出任政府部长级职务,包括行政院长的职务,胡适均推辞,最后于抗战期间(1937-1942)出任国民党政府驻美大使,胡适自称那是“受命于危难之际”,其任务是为国民党争取美援并促成美国对日作战。 第二次机会就是1948年的所谓“行宪国大”。在此之前,胡适曾致书毛泽东,重弹他的改良主义老调,劝毛泽东“放弃武力”,“准备为中国建立一个不靠武装的第二大党”。此时国民党正撕毁和平协议,发动内战。但国民党在内战中节节失利,连援助国民党的美国也大感失望。于是蒋介石想出一个召开伪国民大会的把戏。主要为了向美国表示自己是搞民主的,蒋一度设想由胡适出任总统,自任握实权的行政院长,并遣王世杰探询胡适意见,希望胡适能够出山,其时胡适正为北京大学校长。胡适毫不客气地写了自己的小传送了上去,作竞选总统用。但结果证明这只是一场故作姿态的骗局。其后,胡适一直没什么行政职位,一直到1958年4月才从美国回到台北,出任台北中央研究院院 生活常识分享

《实变函数》课程教学大纲

实变函数 (一学期课程,周学时4) 一.集合与点集 (20课时) 1.集合及其运算,集合列的极限,集合的直积。(3课时) 2.映射,满射,单射,双射,集合的对等,Bernstein定理*,基数,可列集及 其性质,连续基数,基数运算*,无最大基数定理。(5课时) 3.n维欧氏空间,点集的直径,矩体与球,邻域,距离,收敛,极限点,导集 及其性质,Bolzano-Weierstrass定理。(5课时) 4.闭集,开集,闭包,内点与内核,开集的构造*,Cantor闭集套定理,Lindelof 可数覆盖定理*,Heine-Borel有限覆盖定理,函数的连续性,紧集,Borel 集, F集,δG集,Cantor集。(5课时) σ 5.集合与集合的距离,点与集合的距离,连续函数延拓定理*。(2课时) 二.Lebesgue测度 (12课时) 1. 外测度定义,外测度性质(非负性、单调性、次可加性),距离外测度性质*, 外测度的平移不变性。(4课时) 2. 可测集与测度的定义,可测集的性质,关于递增可测集列及递减可测集列的 测度问题。(4课时) 3. 矩体是可测集,分别用开集、闭集、 F集,δG集来逼近可测集,集合的等 σ 测包,测度的平移不变性,不可测集的存在性*。(4课时) 三.可测函数 (10课时) 1. 可测函数的定义及等价刻画,可测函数的运算性质,简单函数逼近定理,函 数的支集。(4课时) 2. 几乎处处收敛与测度收敛的定义,Egoroff定理,Lebesgue定理,Riesz定 理。(4课时) 3. 可测函数与连续函数。(2课时)

四. Lebesgue 积分 (14课时) 1. 非负可测简单函数的积分,非负可测函数的积分,Leve定理,积分线性性质, 逐项积分定理,Fatou定理。(4课时) 2. 一般可测函数积分的定义与初等性质,积分的线性性质,积分的绝对连续性, 积分变量的平移变换,Lebesgue 控制收敛定理,逐项积分定理,积分号下求导数*。(4课时) 3. 连续函数逼近可积函数,积分的平均连续性*。(2课时) 3. 有界函数在区间上Riemann 可积的充分必要条件,Riemann 可积函数与 Lebesgue 可积函数的关系。(3课时) 4. Tonelli 定理*,Fubini 定理,积分的几何意义*,分布函数*。(3课时) 五. 微分与不定积分 (8课时) 1.单调函数的可微性*,Lebesgue 定理*,有界变差函数,Jordan 分解定理。 (4课时) 2.不定积分的微分,绝对连续函数,微积分基本定理。(4课时) 六.p L空间 (8课时) 1.p L空间的定义与基本性质,共轭指标,Holder 不等式,Minkowski 不等式。 (4课时) 2.p L是完备的距离空间*,p L收敛,p L空间的可分性*。(4课时) 教材或参考书: 1.周民强编:实变函数,北京大学出版社,2001 2.周性伟编:实变函数,科学出版社,2004 3.胡适耕编:实变函数,高等教育出版社,1999 4.曹广福编:实变函数论,高等教育出版社,2000

问题与主义之争-----胡适与李大钊的论战

问题与主义之争-----胡适与李大钊的论战 胡适:多研究些问题,少谈些“主义” (原载1919年7月20日《每周评论》第三十一号,后收入《胡适文存》卷二) 本报(《每周评论》)第二十八号里,我曾说过: "现在舆论界大危险,就是偏向纸上的学说,不去实地考察中国今日的社会需要究竟是什么东西。那些提倡尊孔祀天的人,固然是不懂得现时社会的需要。那些迷信军国民主义或无政府主义的人,就可算是懂得现时社会的需要么?" "要知道舆论家的第一天职,就是细心考察社会的实在情形。一切学理,一切'主义',都是这种考察的工具。有了学理作参考材料、便可使我们容易懂得所考察的情形,容易明白某神情形有什么意义。应该用什么救济的方法。" 我这种议论,有许多人一定不愿意听。但前几天北京《公言报》、《新民国报》、《新民报》(皆安福部的报)和日本文的《新支那报》,都极力恭维安福部首领王揖唐主张民生主义的演说,并且恭维安福部设立"民生主义的研究会"的办法。有许多人自然嘲笑这种假充时髦的行为。但是我看了这种消息,发生-种感想。这种感想是:"安福部也来高谈民生主义了.这不够给我们这班新舆论家-个教训吗?"什么教训呢?这可分三层说: 第一,空谈好听的"主义".是极容易的事,是阿猫阿狗都能做到的事,是鹦鹉和留声机器都能做的事。 第二,空谈外来进口的"主义",是没有什么用处的。一切主义都是某时某地的有心人,对于那时那地的社会需要的救济方法。我们不去实地研究我们现在的社会需要.单会高谈某某主义,好比医生单记得许多汤头歌诀、不去研究病人的症侯,如何能有用呢?

第三,偏向纸上的"主义",是很危险的。这种口头禅很容易;被无耻政客利用来做种种害人的事。欧洲政客和资本家利用国家主义的流毒,都是人所共知的。现在中国的政客,又要利用某种某主义来欺人。罗兰夫人说,"自由自由,天下乡少罪恶,都是借你的名做出的!"一切好听的主义,都有这种危险。 这三条合起来看.可以看出"主义"的性质。凡"主义"都是应时势而起的。某种社会,到了某时代,受了某种的影响.呈现某种不满意的现状。于是有一些有心人,观察这种现象、想出某种救济的法子。这是"主义"的原起。主义初起时,大都是-种救时的具体主张。后来这种主张传播出去,传播的人要图简便,使用-两个字来代表这种具体的主张,所以叫他做"某某主义"。主张成了主义,便由具体计划,变成一个抽象的名词,"主义"的弱点和危险,就在这里。因为世间没有- 个抽象名词能把某派的具体主张都包括在里面。比如"社会主义" 一个名词.马克思的社会主义,和王揖唐的社会主义不同,你的社会主义.和我的社会主义不同;决不是这一个抽象名词所能包括。你谈你的社会主义,我谈我的社会主义,王揖唐又谈他的社会主义,同用一个名词,中间也许隔开七八个世纪,也许隔开两三万里路.然而你和我和王揖唐都可自称社会主义家.都可用这一个抽象名词来骗人。这不是"主义"的大缺点和大危险吗? 我再举现在人人嘴里挂着的"过激主义"做-个例:现在中国有几个人知道这一名词做何意义?但是大家都痛恨痛骂"过激主义",内务部下令严防"过激主义",曹锟也行文严禁"过激主义",卢永祥也出示查禁"过激主义"。前两个月.北京有几个老官僚在酒席上叹气,说,"不好了.过激派到了中国了。"前两天有一个小官僚,看见我写的一把扇子,大诧异道,"这个是过激党胡适吗?"哈哈;这就是"主义"的用处。 我因为深觉得高谈主义的危险,所以我现有奉劝新舆论界的同志道:"请你们多提出一些问题,少谈-些纸上的主义。"

胡适自由主义政治法律思想的主要内容

胡适自由主义政治法律思想的主要内容胡适作为中国的自由主义知识分子没有写过一本专门的政治法律著作,也没有参加任何政党。他的政治法律思想的影响主要是通过他针对不同时期的政治环境所写的一系列政论体现出来的。他对政治的影响离不开他创办或者为骨干成员的报刊杂志。本文接下来的部分将首先分析胡适在不同时期在这些刊物上发表的文章的核心内容及其所体现的胡适的政治理念,其次纵观胡适一生阐述他自由主义的政治法律思想的主要论点。 (一)“好政府主义” 胡适在回国初期曾宣称他“二十年不谈政治,二十年不干政治”,因为他觉得应该从教育入手,从思想文艺上为中国“造新因”。他回国时期对国内思想界很失望。在1918年发表于《新青年》的《归国杂感》中,他说中国的出版界在他出国的七年简直没有两三本可以看的书,不但高等学问的书没有,就连消遣的书也很难找到,中国人“时间不值钱”,中国的教育处处是弊病。因此,他决定潜心研究学术,提高国民的判断力,增进国民的道德和知识水平。但是我们切不可将它的“二十年不谈政治”的主张理解为他对政治的冷漠。其实他一直对政治保持着浓厚的兴趣,在美国留学时他就十分关注美国的政治并曾在康乃尔大学发起组织“政治研究会”。他的理解也许是,先提高国民的素质,当然包括政治素质,到了国民素质发展到一定水平时,他们自然要参与政治也有能力参与政治活动了。这种思想与他在美国所学习的杜威的实用主义哲学有很大的关系。实用主义主张一点一滴的改良,反对暴力革命,这也是他后来在“问题与主义”之争中辩论的理论基点。 二十世纪一二十年代的中国充斥着各种思想,自由主义、无政府主义、马克思主义等在中国都有其代言人,他们之间也存在着论战。这样的大环境使作为自由主义知识分子代表的胡适无法像他所想的那样潜心学术研究。1919年开始的新文化运动使胡适在中国的思想文化领域“暴得大名”。在“问题与主义”的论战中,以胡适为代表的自由主义者和以李大钊为代表的马克思主义者之间进行了一次交锋。正如欧阳哲生教授所指出的“近代中国的一个突出特点就是政治在社会生活中具有绝对的支配地位。它压倒一切、掩盖一切、冲淡一切,文化则始终难以摆脱这一中心环节获得其应有的独立地位。”[i]有很强的政治意识的胡适随后便放弃了他“二十年不谈政治”的主张,积极发表政治言论。他的政治言论和政治活动为当时纷纷扰扰的中国政坛掀起了几次波浪。 1918年12月,陈独秀、李大钊等人创办《每周评论》。“五四”以后,陈独秀被捕入狱,胡适接办《每周评论》,但不久《每周评论》即被封禁。此时,包括胡适在内的一群知识分子对北京政府已经极其不满。于是在1920年8月,由

教学大纲_实变函数与泛函分析

《实变函数与泛函分析》教学大纲 课程编号:120233B 课程类型:□通识教育必修课□通识教育选修课 □专业必修课□专业选修课 □√学科基础课 总学时:48 讲课学时:48 实验(上机)学时:0 学分:3 适用对象:经济统计学 先修课程:数学分析、高等代数、空间解析几何 毕业要求: 1.应用专业知识,解决数据分析问题 2.可以建立统计模型,获得有效结论 3.掌握统计软件及常用数据库工具的使用 4.关注国际统计应用的新进展 5.基于数据结论,提出决策咨询建议 6.具有不断学习的意识 一、课程的教学目标 本课程以实变函数与泛函分析基本理论为基础,教学的目的是丰富学生的知识和培养学生解决实际问题的能力。本课程就其实质来说是方法性的,但对于应用学科的学生来说,作为授课的目的,则是知识性的,故在教学方法和内容的选择上来说,只能让学生了解那些体现实变函数与泛函分析基本特征的思想内容,冗难的证明过程应尽量避免。本课程基本目标为:能理解、掌握Lebesgue测度和Lebesgue积分,赋范空间和Hilbert空间一些基本概念、基本理论和基本方法。本课程的难点在于学生初次涉及众多的抽象概念,并且论

证的部分很多,教学中应密切结合数学分析中学到的相对来说比较直观的内容讲解,并督促学生下工夫理解。 二、教学基本要求 (一)教学内容及要求 《实变函数与泛函分析》在理解数学分析思想及基本知识和线性代数的基本知识后将其拓展到实数域上,进而讨论集合,欧氏空间,Lebesgtle测度,Lebesgue 可测函数,Lebesgue积分,测度空间,测度空间上的可测函数和积分,L^p空间,L^2空间,卷积与Fourier变换,Hilbert空间理论,Hilbert空间上的有界线性算子,Banach空间,Banach空间上的有界线算子,Banach空间上的连续线性泛函、共轭空间与共轭算子,Banach空间的收敛性与紧致性。 其中要求同学们: 1. 理解和掌握集合间的关系和集与映射间的关系,了解度量空间的相关概念和Lebesgue可测集的有关内容和性质。 2. 了解可测函数的概念,构造,以及函数列的收敛性质。 3. 了解Lebesgue积分的概念,掌握收敛定理。 4. 理解赋范线性空间和内积空间的相关知识点。 5. 理解线性算子理论和有界线性泛函理论,了解三个基本定理。 (二)教学方法和教学手段 在课堂教学中,以启发式教学为主进行课堂讲授,板书教学和多媒体教学结合。课堂上加强与学生的互动,引导学生探索讨论,激发学生的学习兴趣,调动学生的学习主动性,提高课堂学习效率。 (三)实践教学环节 本课程的实践教学环节以习题评析、实例讨论和应用研究为主,使学生能够理论联系实际,学以致用,从而逐步提高学生的知识运用能力和应用创新能力。 (四)学习要求 学生需要做好课前预习、课堂学习、课后复习、做作业等学习环节,以掌握本课程所学内容。 (五)考核方式 本课程采用闭卷考试的方式进行考核。考核成绩包括平时成绩与期末考试成

胡适与白话文

胡适与白话文 对绝大多数中国人来说,胡适这个名字是和白话文联系在一起的。是他发起的白话文运动使我们摆脱了文言文的束缚,走进了“我手写我口”的现代社会。至今,人们一提起五四运动,就会联想到文学革命;一提起文学革命,就会联想到白话文运动;一提起白话文运动,就会联想到胡适和他的那篇《文学改良刍议》。其实,不仅仅是我们,胡适本人也是这么联想的。在后来回顾白话文运动的文章中,胡适一再说“胡适一班人”如何如何,好象这白话文运动真的就是这“一班人”搞起来的似的。在《白话文学史》的引子中,胡适第一句话就是这么一个问题:“我为什么要讲白话文学史呢?”然后,他自问自答道:“第一,我要大家知道白话文学不是这三四年来几个人凭空捏造出来的。”这“三四年来”是指自1917年以来,因为胡适的这个引子写于1921年;而这“几个人”就是“胡适一班人”。所以,这句话看上去好象是胡适觉得被人诬陷“凭空捏造”而感到冤屈,他要为自己辩诬,但实际上,他是在得意地告诉读者:“白话文学是这三四年来这几个人造出来的。” 按照传统的说法,五四时期白话文运动起源于胡适那篇发表于1917年元旦的《文学改良刍议》,而其胜利的标志是1920年北洋政府教育部通令全国中小学陆续采用白话(“国语”) 课本。这就是胡适所说的“三四年来”的意思。但是,胡适后来也曾承认,他以为“文学革命至少还须经过十年的讨论与尝试。(胡适:《五十年来中国之文学》)。在1923年3月12日给韦莲司的信中,胡适说,他曾预计文

学革命“需要十年的讨论,到达成功则需要二十年。”(周质平:《胡适与韦莲司深情五十年》60页)。而陈独秀则更悲观,他在《文学改良刍议》的末尾附了一个“识”:“白话文学,将为中国文学之正宗,余亦笃信而渴望之。吾生倘亲见其成,则大幸也。”也就是说,陈独秀以为在他的有生之年都不太可能看到白话文成为中国文学的正宗。这是怎么回事呢?就算胡适去国多年,不了解国情,判断失误,那么陈独秀这个老革命党怎么也会对形势看走了眼呢? 那么,文学革命迅速胜利的主要原因到底是什么呢? 在介绍胡适的文学革命之前,有必要区分“白话文运动”和“文学革命”这两个概念。“文学革命”有两个方面的内容,一个是文学内容的革命,这实际就是陈独秀在《文学革命论》中提出的“三大主义”;一个是文学形式的革命,即用白话文取代文言文。对胡适来说,文学的形式决定文学的内容,所以他搞的白话文运动就等於文学革命。因此,他把二者混为一谈。但实际上,除了胡适及其追随者之外,绝大多数人的看法恰好相反:文学的价值由其内容来决定。因此,从定义上说,白话文运动是包括在文学革命之中的。 1 少年胡适之烦恼 胡适在晚年的口头禅就是,“哲学是他的职业,历史是他的训练,文学是他的娱乐”。也就是说,文学只是他的业余爱好而已。在康乃尔大学,胡适的主修专业是哲学;在哥伦比亚,他的博士论文题目也是哲学。这既不是他的本行,他也不具备这方面的专长。

三大论战

“五四”新文化运动中马克思主义与反马克思主义的三次论战 摘要:在新文化运动后期,尤其是五四运动之后,中国思想界出现了百家争鸣的景象,各种“主义”百花齐放,因此马克思主义在中国的传播过程也不是一帆风顺的,不可避免与其他思想发生论战。这一时期主要有三大论战,即问题与主义之争,与其他社会主义(基尔特)的斗争,与无政府主义的斗争。通过这三次论战使中国的马克思主义传播进一步发展,驱散了中国马克思主义上空的“迷雾”,为中国共产党的成立奠定了重要的思想基础。 关键词:三次论战,马克思主义,中国共产党、 1915 年至1921 年“五四”新文化运动是中国现代史上的第一次思想解放运动,在“五四”运动之后,马克思主义在中国广泛传播,并同中国工人运动实现了初步结合,各地共产主义小组先后成立,使得在中国建立一个无产阶级政党成为历史的必然。这种发展态势让各种反马克思主义派别感到恐慌,他们中的一些资产阶级知识分子开始鼓吹种种反动思潮,或是恶毒攻击十月革命和马克思主义,公开反对马克思主义,或是打着拥护马克思主义,拥护社会主义的旗号,企图以资产阶级的所谓“社会主义”来代替马克思主义的科学社会主义。 中国共产党早期马克思主义者,为了捍卫马克思主义同这些反动思潮做了坚决的斗争,同他们进行了三次马克思主义的论战,这几次论战对马克思主义的传播、推进马克思主义中国化的进程起了重要的作用。从这几次论战中汲取营养,对于当前坚持科学社会主义,坚持把马克思主义基本原理与中国实际相结合,坚持解放思想,与时俱进,坚持走建设中国特色社会主义道路,具有重要的理论和实践价值。 关于“问题与主义“之争,通常认为论战的开始时间是1919奶奶7,8月间,但也有把时间提前到1918年底胡适《不朽——我的宗教》和李大钊《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等文章的发表。但普遍来看还是认为这场争论是1919奶奶7月至9月,有胡适发表《多研究些问题,少谈些主义》始。 问题与主义之争本质上是用什么方式改造中国。胡适从实用主义出发,通过《多研究些问题,少谈些主义》一文,反对空谈主义,主张社会一点一滴改良。胡适指出:“我并不是劝人们不研究一切学说和一切主义.......种种学说和主义,

胡适的风格

胡适深受赫胥黎与约翰·杜威的影响,自称赫胥黎教他怎样怀疑,杜威先生教他怎样思想。因此胡适毕生宣扬自由主义,提倡怀疑主义,并以《新青年》月刊为阵地,宣传民主、科学。毕生倡言“大胆地假设,小心地求证”、“言必有证”的治学方法。 他的写作特点之一是清楚,他能用那样轻松的白话文,把道理说得那样清楚,是很不容易的,几乎可说并世没有第二人。 其次是质朴,亲切,讲究分寸。在《我的母亲》中,他写到“听说眼翳可以用舌头舔去,有一夜她把我叫醒,她真用舌头舔我的病眼。”——母亲爱子之深,平凡的语言中含着我对母亲的感激。 “我母亲23岁做了寡妇,又是当家的后母。这种生活的痛苦,我的笨笔写不出一万分之一二。”——可以看出作者是掏出心灵来写母亲,如实道来,真诚倾吐,流露出对母亲的疼爱之情。 “在这广漠的人海里独自混了二十多年,没有一个人管束过我”——表达了对母亲的怀念几说明了母亲给我的教益之大。 “如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母。”——事实上,作者的“好脾气”“待人接物的和气”“宽恕人”“体谅人”的性格品德是有口皆碑的。“如果”只是一种假设,而不是已经具备了这种美德,表现了作者的谦虚的品格。 最重要的一点,也是最能体现胡适在新文化运动中提出的文学革新主张的,就是他的八不主义和三白看法:不做言之无物的文字,不做无病呻吟的文字,不用典,不用套语烂调不重对偶,文须废骈,诗须废律,不做不合文法的文字,不摹仿古人,不避俗话俗字。他的主张,针砭时弊,与陈腐的旧文学直面抗争,希望建立新的文学体质与风格,以唤醒国人。此外,胡适主张使用“白话”做为文学语言改革的基础,对于白话,他的看法是: 一、白话的“白”是戏台上“说白”的白,是俗语“土白”的白,故白话即是俗话. 二、白话的“白”是“清白”的白,是“明白”的白,白话但须要“明白如话”,不妨夹几个文言的字眼. 三、白话的“白”是“黑白”的白,白话便是干干净净没有堆砌涂饰的话,也不妨夹入几个明白易晓的文言字眼 于此可见,胡适对于文学有自己的见解。他希望的文学风格,简约而又深刻,明白而又含蓄,浅显而又深刻,一定要具体,要真实,要感动人心而又是非分明。胡适的作品:多是思想的辨析,文采上感情上,有他的欠缺.他的文章之用心,偏向于思想处多于散文艺术方面;在驳论文章时:说理的严密,分寸的恰切,语气的肯定.这是显著的三个特点

2015年考研政治分析题考前预测第三部分

根据材料分析马克思主义在中国传播的历史必然性 「材料1」 主义初起时,大都是一种救时的具体主张,后来这种主张传播出去,传播的人,要图简便,便用一两个字代替这种具体的主张,所以叫他做某某主义,主张成了主义,便由具体的计划,变成一个抽象的名词。 多研究些具体的问题,少谈些抽象的主义。一切主义,一切学理,都该研究,但是只可认作一些假设的见解,不可认作天经地义的信条;只可认作参考印证的材料,不可奉为金科玉律的宗教;只可用作启发心思的工具,切不可用作蒙蔽聪明、停止思想的绝对真理。 ——摘自《三论问题与主义》《胡适全集》第21卷 「材料2」 我觉得“问题”与“主义”,有不能分离的关系。因为一个社会问题的解决,必须靠着社会上多数人的共同运动。那么,我们要想解决一个问题,应该使他成了社会上多数人共同的问题。要想使一个社会问题,成了社会上多数人共同的问题,应该使这社会上可以共同解决这个那个社会问题的多数人,先有一个共同趋向的理想、主义,作他们检验自己生活上满意不满意的尺度(即是一种工具)。那共同感觉生活上不满意的事实,才能一个一个成了社会问题,才有解决的希望。——摘自《再论问题和主义》《李大钊选集》 「材料3」 中国人找到马克思主义,是经过俄国人介绍的。在十月革命以前,中国人不但不知道列宁、斯大林,也不知道马克思、恩格斯。十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。——摘自毛泽东《论人民民主专政》 问题1:分析材料1和材料2的观点。 问题2:根据材料3,说明马克思主义在中国传播的历史必然性。 「答案要点」 (1)胡适反对教条主义和绝对真理观,有其合理性,但是他把“主义”概念等同于教条,本身又是一种形而上学的教条和偏见,要害是反对将马克思主义作为根本解决中国问题的指导思想,即反对以马克思主义为指导,走俄国的道路,根本改造中国,鼓吹实用主义的改良。 (2)李大钊强调“主义”对解决具体问题的指导作用,强调对于问题的理论思考,实际上是主张以马克思主义作为根本解决中国问题的指导思想、理想信念和精神支柱,作为解决问题的强大思想武器。 (3)马克思主义在中国获得传播,根本原因是当时的中国已经具备了接受马克思主义的社会经济条件和政治条件 ,从客观上说,中国的民主革命需要马克思主义这样一种先进思想的指导。 “十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”,这是毛泽东后来对马克思主义在中国广泛传播的国际环境和时代特点的生动描述,但是,十月革命毕竟是马克思主义在中国广泛传播的外部条件,更重要的是,当时的中国已经具备了接受马克思主义的内在的社会历史条件。 ①经济上,中国的民族资本主义得到短暂而迅速的发展,具有了一定程度的资本主义,这是马克思主义开始在中国广泛传播的不可或缺的经济基础。 ②中国工人阶级的成长壮大和工人运动的深入发展,为马克思主义在中国的传播提供了阶级基础。 ③五四新文化运动提倡科学、自由、民主、个性,为马克思主义的广泛传播开辟了道路。 总之,马克思主义在中国获得广泛传播,有着阶级基础、思想基础和文化土壤等多方面的原因。在此过程中,十月革命是不可忽视的极为重要的外部条件和促进环节之一,但不可夸大其地位与作用,不能说它是马克思主义在中国传播的唯一决定性环节。 马克思主义中国化,一言以蔽之,就是将马克思主义的基本原理和中国革命与建设的实际情况相结合,从而得出适合中国国情的社会主义革命和建设道路。