《伤寒论》选读重点整理

总论

1、成书年代:东汉末年

作者:张机,字仲景

共有:十卷,二十二篇,一百一十二方

2、首次整理;魏晋王叔和

首次校正:宋朝林亿

首次注解:宋金成无己

通行本:宋本《伤寒论》、《注解伤寒论》

3、“伤寒”的涵义:伤寒有广义和狭义之分。广义伤寒是一切外感热病的总称。狭义伤寒是指外感风寒,感而即

发的疾病。

4、直中:是指病邪不经太阳初期及三阳阶段,直接发病于三阴。

合病:凡两经或三经同时发病,无先后次第之分者,称为“合病”。

并病:若一经的病证未罢,而另一经病又起,有先后之分者,称为“并病”。

两感:有表里关系的阴阳两经同时受邪发病。如太阳少阴两感。

太阳病篇

病邪:寒邪

八纲:表、实、寒——阳证

病位:在表

主症:脉浮,头项强痛而恶寒

病机:风寒袭表,营卫受邪

【纲要】

原文:太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。(1)

太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。(2)

太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。(3)

太阳病,发热而渴,不恶寒者为温病。(6)

病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。(7)

1、风温:温病误用辛温发汗后的一种变证。与后世温病学中的风温不同。

直视:双目前视,眼球转动不灵。

再经:第二经。

【中风表虚证】

原文:太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。(13)

2、桂枝汤煎服法:

①微火煮;②啜热稀粥;③温覆;④发汗适度;⑤根据病情用药;⑥禁忌。

3、太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺凤池、风府,却与桂枝汤则愈。(针药并用)

太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。若不上冲者,不得与之。(灵活运用)

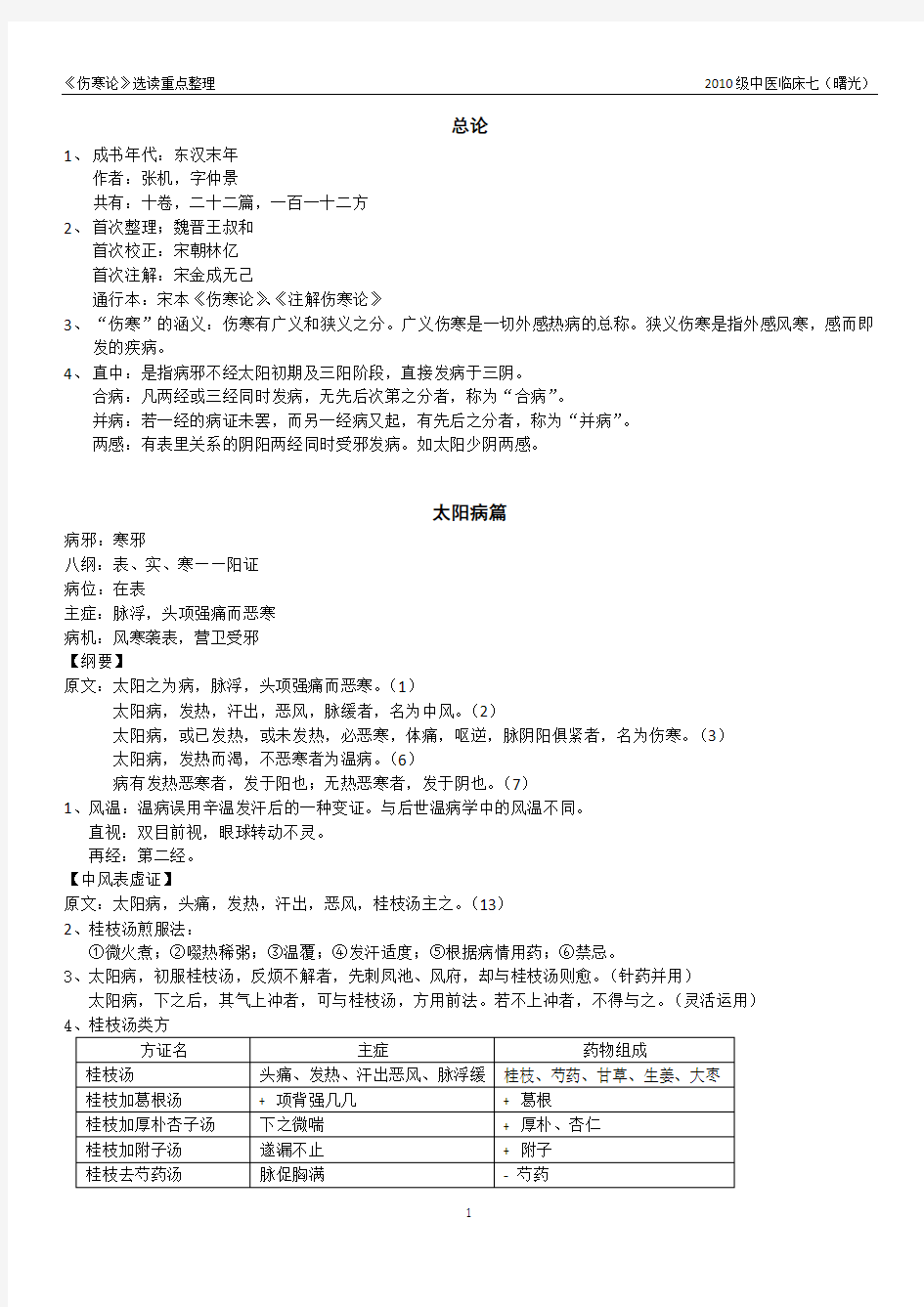

4

两证均是太阳表证的主要证型,以恶风寒、发热、头痛、脉浮为基本临床表现,为风寒袭表,营卫失调所致。但桂枝汤证基本病机为卫阳不固,营阴失守,以汗出、脉浮缓为特点,唯其汗出,故又称表虚证,治以解肌祛风、调和营卫;麻黄汤证的病机是卫阳被遏,营阴郁滞,以无汗、脉浮紧为特点,唯其无汗,故又称表实证,治以发汗解表、宣肺平喘。

【伤寒表实证】

原文:太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。(35)

太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。(31)

伤寒脉浮缓,身不疼但重,乍有轻时,无少阴证者,大青龙汤主之。(39)

麻黄汤禁忌证:咽喉干燥者,淋家,疮家,衄家,亡血家,汗家,病人有寒,不可发汗。

6、太阳病,八九日不解,表证仍在,继续可用麻黄汤。

7、脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。假令尺中迟者,不可发汗。何以知然?以荣气不足,血少故也。(尺中迟:

脉一息不足四至为迟。这里是指尺脉迟滞无力。)

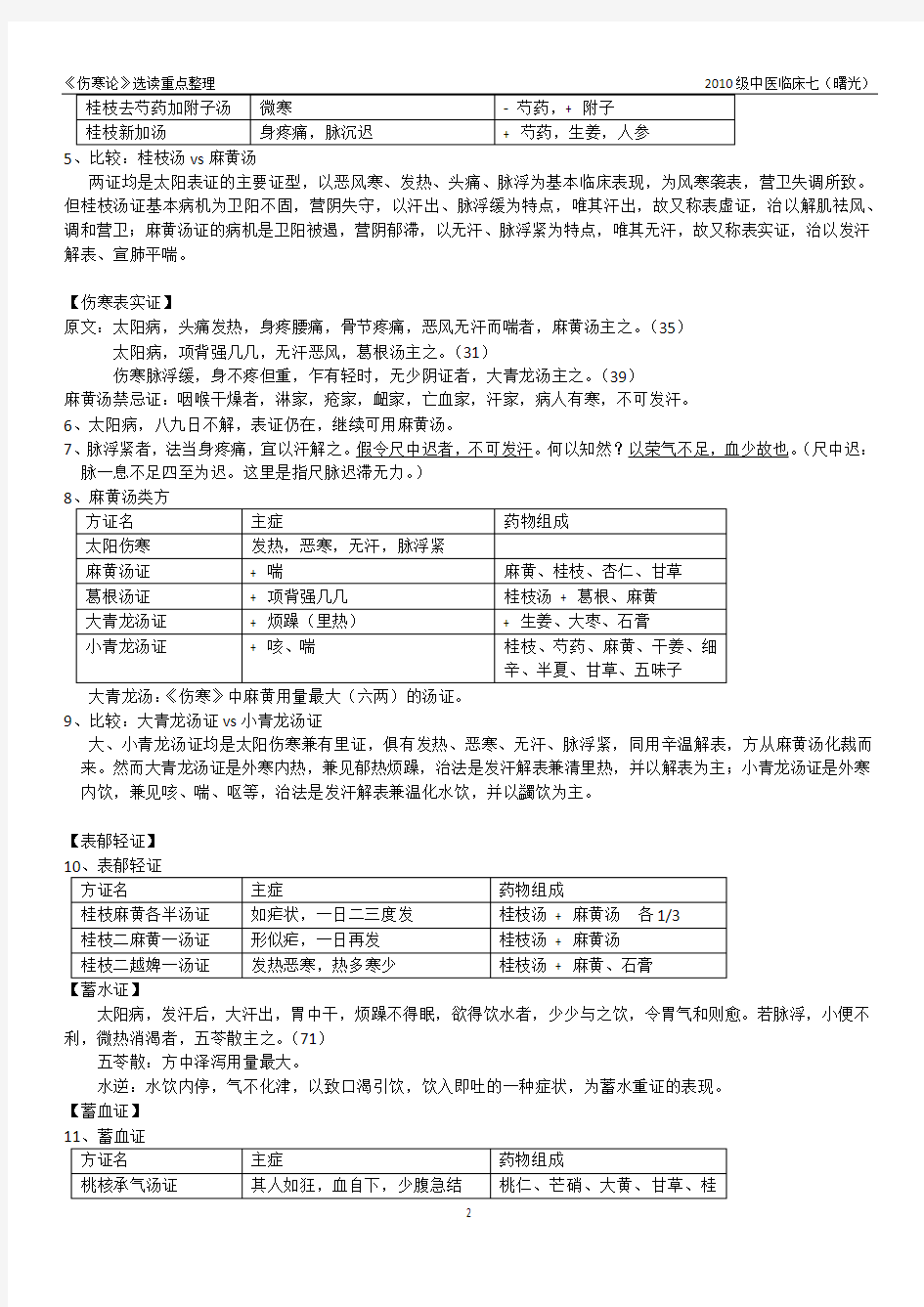

8

9、比较:大青龙汤证vs小青龙汤证

大、小青龙汤证均是太阳伤寒兼有里证,俱有发热、恶寒、无汗、脉浮紧,同用辛温解表,方从麻黄汤化裁而来。然而大青龙汤证是外寒内热,兼见郁热烦躁,治法是发汗解表兼清里热,并以解表为主;小青龙汤证是外寒内饮,兼见咳、喘、呕等,治法是发汗解表兼温化水饮,并以蠲饮为主。

【表郁轻证】

太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与之饮,令胃气和则愈。若脉浮,小便不利,微热消渴者,五苓散主之。(71)

五苓散:方中泽泻用量最大。

水逆:水饮内停,气不化津,以致口渴引饮,饮入即吐的一种症状,为蓄水重证的表现。

【蓄血证】

桃核承气汤中桂枝的用途:温通经脉,非解表。

12、比较:桃核承气汤证vs抵当汤证vs抵当丸证

三证均是血热互结,病在下焦血分的蓄血证,但它们之间却有轻重缓急的不同。

桃核承气汤证是蓄血证的轻证,血热初结,热重瘀轻,临床以少腹急结,其人如狂为特点,治当活血化瘀,通下郁热,方用桃核承气汤,该方因硝、黄同用而泻热之力较强。

抵当汤证是蓄血证的急重证,瘀血较重,病势急迫,临床以少腹硬满、其人发狂为特点,治当破血逐瘀,泻热除实,方用抵当汤,该方因水蛭、虻虫而破瘀之力大增。

抵当丸证是蓄血证的缓证,瘀血较重,但病势徐缓,治当泻热逐瘀,峻药缓攻,方用抵当丸,意在小制其量,改汤为丸,以图缓攻。

【合病与并病】

原文:太阳与阳明合病,喘而胸满者,不可下,宜麻黄汤。(36)

太阳与阳明合病者,必自下利,葛根汤主之。(32)

太阳与阳明合病,不下利,但呕者,葛根加半夏汤主之。(33)

太阳与少阳合病,自下利者,与黄芩汤;若呕者,黄芩加半夏生姜汤主之。(172)

【变证纲要】

13、坏病:变证。指因误治使原发病出现反常变化,证候错综复杂,已无六经病临床特征的病证。

变证治则:观其脉证,知犯何逆,随证治之。

桂枝汤禁忌:太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者。

14、举例说明先表后里、先里后表、表里同治。

【热证】

胸中窒→栀子豉汤、心中结痛→栀子豉汤

【虚证】

桂枝加桂汤:《伤寒》中桂枝用量最大(五两)。“加桂”作用:平冲降逆(泄奔豚气)。

苓桂术甘汤:健脾利水代表方(通阳利水代表方:五苓散)。

17、比较:苓桂术甘汤vs 苓桂甘枣汤

两方在药物组成上仅一味之差,虽然同为水气致病而设,但在病机及临床表现方面有诸多不同。苓桂术甘汤证为脾阳虚为主,饮停中焦,症状亦以中焦为主,以心下逆满,气从心下上冲心胸为主;苓桂甘枣汤证为心阳虚为主,饮停下焦,症状以下焦为主,以脐下悸动,有冲逆之势为主。在治疗上虽皆温阳化气、利水消饮,然苓桂术甘汤侧重治理中焦,以白术健脾。苓桂甘枣汤侧重于治理下焦,重用茯苓利尿。

厚朴生姜半夏甘草人参汤证:厚朴:人参= 8 : 1(说明气滞为主)

真武汤证:温阳利水代表方。

19、小建中汤证的主症、病机、治法是什么?

主症:腹中急痛,心中悸而烦,喜温喜按,可兼有轻微恶寒发热。

病机:中焦虚寒,气血不足,复被邪扰。

治法:温中健脾,调和气血。

20、真武汤证的主症、病机、治法是什么?

主症:心悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地或水肿,小便不利,苔白,脉沉。

病机:沈阳虚弱,水邪泛滥。

治法:温阳利水。

【结胸证】

原文:伤寒六七日,结胸热实,脉沉而紧,心下痛,按之石鞕者,大陷胸汤主之。(135)

伤寒十余日,热结在里,复往来寒热者,与大柴胡汤;但结胸,无大热者,此为水结在胸胁也,但头微汗出者,大陷胸汤主之。(136)

太阳病,重发汗而复下之,不大便五六日,舌上燥而渴,日晡所小有潮热,从心下至少腹鞕满而痛不可近者,大陷胸汤主之。(137)

小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。(138)

22、结胸:有形病邪结于胸膈,出现以胸、胃、腹疼痛为主的一类病证。

(寸脉浮,关脉沉)

藏结:临床表现与结胸相似,但性质不同,为阴寒内盛、虚实夹杂的病证。

(寸脉浮,关脉小细沉紧)

潮热:一种热型,发热如潮水一样,定时而发,至时而降。

三证均以心下痞硬为主症,均可见呕吐、下利、肠鸣等症,均以脾胃受损,水湿中阻,升降失职,气机痞塞为病机。

半夏泻心汤证以胃气上逆为主,故心下痞、呕逆为其主要表现;生姜泻心汤证夹有水饮食滞,故以心下痞硬,干噫食臭为主要表现;甘草泻心汤证脾胃虚弱,故以心下痞硬,腹中雷鸣,下利繁剧,水谷不化,干呕心烦不得安慰主要表现。

三者病机、征候大体相似,但侧重不同,其治法均以寒温并用,辛开苦降,和胃消痞为主,半夏泻心汤为其代表方剂,生姜泻心汤重在宣散水气,甘草泻心汤重在补中和胃。

【上热下寒证】

【欲愈候】

原文:凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。(58)

【太阳病类似证】

28、太阳病类似证

1)饮停胸胁证——十枣汤证

主症:心下痞硬满,引胁下痛,干呕,下利,短气。

病机:水饮停于胸胁,气机升降不利(证属悬饮)。

治法:攻逐水饮。

方药:芫花、甘遂、大戟。

2)胸膈痰实证——瓜蒂散证

主症:胸中痞硬,气上冲咽喉,呼吸急促,寸脉微浮。

病机:痰实壅阻胸膈。

治法:涌吐痰实。

方药:瓜蒂、赤小豆。

阳明病篇

病邪:热邪

八纲:里、实、热——阳证

【纲要】

1、阳明之为病,胃家实是也。(180)

胃家实:指阳明病病机。肠胃有实邪(实热之邪)结聚。

2、太阳阳明→脾约→麻子仁丸证

脾约:胃热肠燥,津液受损,脾阴不足,脾为胃行其津液的功能受到约束,症见大便硬、小便数。

汗出濈濈然→转属阳明

3、问曰:阳明病外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒,反恶热也。(182)

伤寒三日,阳明脉大。(186)

【热证】

5、白虎汤证

主症:发热,汗出,口渴,脉浮滑。

病机:阳明热盛,充斥内外。

治法:辛寒清热。

药物:石膏、知母、甘草、粳米。

6、若脉浮发热,渴欲饮水,小便不利者,猪苓汤主之。(223)

猪苓汤:滋阴利水代表方。

【实证】

7、调胃承气汤证

主症:腹胀满,大便不通,蒸蒸发热,心烦。

病机:燥热内盛,腑实初结。

治法:泻热和胃,润燥软坚。

方药:芒硝、大黄、甘草。

阳明病,不吐不下,心烦者,可与调胃承气汤。(207)

太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,调胃承气汤主之。(248)

伤寒吐后,腹胀满者,与调胃承气汤。(249)

8、小承气汤证

主症:大便硬,腹大满,潮热,心烦,脉滑而疾。

病机:热实内结,腑气不通。

治法:通便导滞,行气除满。

方药:大黄、厚朴、枳实。

阳明病,其人多汗,以津液外出,胃中燥,大便必鞕,鞕则讝语,小承气汤主之。若一服讝语止者,更莫复服。(213)

阳明病,讝语发潮热,脉滑而疾者,小承气汤主之。因与承气汤一升,腹中转气者,更服一升;若不转气者,勿更与之。明日又不大便,脉反微濇者,里虚也,为难治,不可更与承气汤也。(214)

太阳病,若吐、若下、若发汗后,微烦,小便数,大便因鞕者,与小承气汤和之愈。(250)

9、大承气汤证

主症:热:潮热(发热汗出不恶寒,日晡所发热)

烦:讝语(心烦,独语如见鬼状)

胀:腹胀满(腹满,腹胀)

闭:不大便(大便难,大便硬,燥屎,宿食)

实:脉沉实有力

病机:实热病邪严重结聚肠胃。典型的阳明腑实证。

治法:攻下实热。

方药:大黄、芒硝、枳实、厚朴。

病人小便不利,大便乍难乍易,时有微热,喘冒不能卧者,有燥屎也,宜大承气汤。(242)

腹满不减,减不足言,当下之,宜大承气汤。(255)

10、阳明三急下☆

伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身微热者,此为实也,急下之,宜大承气汤。(252)阳明病,发热汗多者,急下之,宜大承气汤。(253)

发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤。(254)

机理:

目中不了了,睛不和——里热炽盛,伤阴动风

无表里证——无表证

大便难,身微热——热邪内伏伤津

发热汗多——里热炽盛,伤津严重

发汗不解,腹满痛——腑实已成,热病传变迅速

11、脉滑而数者,有宿食也,当下之,宜大承气汤。(256)

【润导法证】

12、麻子仁丸证

跌阳脉浮而濇,浮则胃气强,濇则小便数,浮濇相搏,大便则鞕,其脾为约,麻子仁丸主之。(247)

药物组成:麻子仁、芍药、枳实、厚朴、杏仁、大黄

【下法辩证】

13、若腹大满不通者,可与小承气汤,微和胃气。

其后发热者,必大便复鞕而少也,以小承气汤和之。

【下法禁例】

14、伤寒呕多,虽有阳明证,不可攻之。

阳明病,心下硬满者,不可攻之。

阳明病,面合色赤,不可攻之。

阳明中风,口苦咽干,腹满微喘,发热恶寒,脉浮而紧,不可攻之。

阳明病,不能食,不可攻之。

【寒证】

15、食谷欲呕,属阳明也,吴茱萸汤主之。得汤反剧者,属上焦也。(243)

吴茱萸汤:吴茱萸、人参、生姜、大枣。

【发黄证】

16、茵陈蒿汤证(湿热发黄)

主症:身黄如橘子色,目黄,小便深黄而不利,身热,无汗或头汗出,齐颈而还,口渴,腹微满,舌红苔黄腻,脉弦数或滑数。

病机:实热蕴结,熏蒸肝胆,腹气壅滞。

治法:清热利湿退黄。

方药:茵陈蒿、栀子、大黄。

阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也。但头汗出,身无汗,剂头而还,小便不利,渴引水浆者,此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。(236)

伤寒七八日,身黄如橘子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。(260)

17、栀子柏皮汤证

主症:身黄目黄如橘子色,发热,小便不利而色黄,口渴,心烦,舌红苔黄。

病机:湿热相合,热重于湿,壅滞三焦。

治法:清解里热,泄湿退黄。

方药:栀子、甘草、黄柏。

伤寒身黄发热,栀子柏皮汤主之。(261)

18、麻黄连轺赤小豆汤证

主症:身黄目黄如橘子色,小便不利而色黄,发热恶寒无汗,或见身痒。

病机:湿热内阻,风寒外束。

治法:清热利湿,解表散邪。

方药:麻黄、连轺、赤小豆、杏仁、大枣、梓白皮、生姜、甘草。

伤寒瘀热在里,身必黄,麻黄连轺赤小豆汤主之。(262)

19、比较:茵陈蒿汤证vs 栀子柏皮汤证vs 麻黄连轺赤小豆汤证

此三证通常被称为阳明湿热发黄三方证。三方证以身黄目黄,色鲜明如橘子色,小便黄而不利等为共同特征。

茵陈蒿汤证湿热并重,兼腑气壅滞,为湿热发黄之重者,可伴见发热,汗出不畅,腹满、便秘,舌红苔黄腻等,故以清、利见长的茵陈蒿汤为治;

栀子柏皮汤证是热重于湿,为湿热发黄之稍轻者,可伴见口渴、舌红苔黄燥等,故以清泄里热为主,兼以祛湿的栀子柏皮汤为治;

麻黄连轺赤小豆汤证则是湿热发黄而兼风寒郁表之证,更见发热恶寒无汗,或兼身痒,多见于湿热发黄证之早

期,故以清利湿热兼解表散邪的麻黄连轺赤小豆汤为治。

20、谷瘅:黄疸的一种,因饮食失宜中焦运化功能失常而产生,故曰谷疸。有寒湿和湿热之分。

【阳明病预后】

21、讝语:声高气粗,胡言乱语,大多属实。

郑声:语言重复,声低气微,大多属虚。

少阳病篇

病邪:热邪

八纲:里,实,热——阳证(半表半里)

病位:在胆、胆经

主症:口苦,咽干,目眩;往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,脉弦细。

病机:邪入少阳,正邪分争,影响到胃。

治法:和解少阳,扶正祛邪。

方剂:小柴胡汤。

【纲要】

1、少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。(263)

2、伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。(265)

【小柴胡汤证】

3、小柴胡汤证

主症:往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,默默不欲饮食,口苦,咽干,目眩,脉弦。

病机:邪犯少阳,胆火内郁,枢机不利。

治法:和解少阳,条达枢机。

方药:柴胡、半夏、人参、甘草、黄芩、生姜、大枣

4、伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或

胁下痞鞕,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或欬者,小柴胡汤主之。(96)

血弱气尽,腠理开,邪气因如,与正气相搏,结于胁下。正邪分争,往来寒热,休作有时,嘿嘿不欲饮食。藏腑相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也,小柴胡汤主之。服柴胡汤已,渴者,属阳明,以法治之。(97)5、如何理解“但见一证便是,不比悉具”?

“但见一证便是,不比悉具”,固然语义相关,难以分割,但从辨证论治的精神出发,当重在“不必悉具”四字。即凡见少阳病主症之一,或一部分主症,便可投以小柴胡汤和解。

6、伤寒,阳脉濇,阴脉弦,法当腹中急痛,先与小建中汤,不差者,小柴胡汤主之。(100)

7、阳明病,发潮热,大便溏,小便自可,胸胁满不去者,与小柴胡汤。(229)

(阳明少阳同病,治以少阳)

8、阳明病,胁下鞕满,不大便而呕,舌上白胎者,可与小柴胡汤,上焦得通,津液得下,胃气因和,身濈然汗出

而解。(230)

9、后必下重:大便时肛门有重坠感。

【柴胡桂枝汤证】

10、伤寒六七日,发热微恶寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。(146)

【大柴胡汤证】

11、大柴胡汤证

主症:往来寒热,呕不止,心下急,郁郁微烦,心中痞硬,下利或不大便。

病机:少阳邪热,兼阳明里实。

治法:和解少阳,通下里实。

方药:柴胡、大黄、黄芩、半夏、枳实、芍药、大枣、生姜

12、太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤。呕不止,心下急,郁郁微烦者,

为未解也,与大柴胡汤,下之则愈。(103)

伤寒发热,汗出不解,心中痞鞕,呕吐而下利者,大柴胡汤主之。(165)

13、比较:小柴胡汤vs 大柴胡汤

两证皆属少阳胆火内郁、枢机不利。但小柴胡汤证是典型的少阳病本证,大柴胡汤证是少阳兼阳明里实证,临床除小柴胡汤证的往来寒热、胸胁苦满、口苦、咽干、目眩、心烦呕吐等症外,其呕吐比较剧烈,且病位波及胃脘腹部,尚有心下急迫而痞硬满痛,大便秘结或热利,舌红苔黄少津,脉弦数等症。

小柴胡汤证只宜和解少阳,扶正达邪;大柴胡汤证则除和解少阳外,尚需通下阳明里实。其用药在小柴胡汤基础上去扶正之人参、炙甘草;重用生姜降逆止呕,加大黄、枳实以泻实,而成少阳阳明表里双解之剂。

【柴胡加芒硝汤证】(一般掌握)

14、柴胡加芒硝汤证

主症:胸胁满而呕,日晡所发潮热,轻微下利。

病机:少阳兼阳明里实,燥实较轻,正气偏虚。

治法:和解少阳,泻热润燥。

方药:小柴胡汤+ 芒硝

15、理解:少阳兼阳明里实之大柴胡汤证,误以丸药攻下,丸药性缓力轻,但作用持久,不能荡涤肠胃燥实,泻下

之性反留中不去而致微利,故虽下利而潮热不除。

(与大柴胡汤区别:在大柴胡汤证实证基础上兼有下利虚证。)

【柴胡桂枝干姜汤证】(少阳+ 水气内停)(一般掌握)

16、柴胡桂枝干姜汤证

主症:往来寒热,胸胁满微结,口渴心烦,小便不利,但头汗出。

病机:少阳邪热,水饮内结,气化失司。

治法:和解少阳,温化水饮。

方药:柴胡、桂枝、干姜、栝楼根、黄芩、牡蛎、甘草

17、伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者,此为未解

也,柴胡桂枝干姜汤主之。(147)

【柴胡加龙骨牡蛎汤证】(一般掌握)

18、柴胡加龙骨牡蛎汤证

主症:胸胁满闷,心烦,惊惕恐惧,甚则谵语,小便不利,一身尽重、不可转侧。

病机:邪入少阳,弥漫三焦,心神逆乱。

治法:和解少阳,通阳泻热,重镇安神。

方药:小柴胡汤去甘草,加龙骨、牡蛎、桂枝、茯苓、铅丹、大黄。

【传变与预后】

19、伤寒六七日,无大热,其人烦躁者,此为阳去入阴故也。

阳去入阴:表证入里。

太阴病篇

病邪:寒邪。

八纲:里、虚、寒——阴证。

病位:在脾(胃)——局部性虚寒证。

主症:腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,脉弱。

病机:脾阳虚弱,寒湿中阻。

治法:益气温阳,散寒祛湿。

方剂:四逆辈。(后世有用理中汤)(理中汤单纯脾气虚,四逆汤兼有阳虚。)

【纲要】

1、太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。(273)

【太阴病证】

2、自利不渴者,属太阴,以其藏有寒故也,当温之,宜服四逆辈。(277)

下利特征:自利不渴

病机:藏有寒(脾阳虚若,寒湿中阻)

治法:温之(温法)

代表方:四逆汤

【兼变证】

3、太阴兼表证

太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。(276)

4、太阴腹痛证

本太阳病,医反下之,因而腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之;大实痛者,桂枝加大黄汤主之。(279)桂枝加芍药汤方:桂枝汤+ 三两芍药

桂枝加大黄汤方:桂枝汤+ 三两芍药+ 大黄

5、太阴为病,脉弱,其人续自便利,设当行大黄芍药者,宜减之,以其人胃气弱,易动故也。

掌握:胃气弱→宜减之

【预后】

6、脾家实:实,此指正气充实。可理解为脾阳回复,故腐秽当去(祛邪外出)。

少阴病篇

病邪:寒邪(寒化证);

热邪(热化证)。

八纲:里、虚、寒(寒化);

里、虚、热(热化)。

【纲要】

1、少阴之为病,脉微细,但欲寐也。(281)

【少阴寒化证】

2、辨证要点:自利而渴→少阴下利特征

少阴病:自利而渴

太阴病:自利不渴(程度轻重不同)

3、四逆汤证(脏厥)☆

少阴病,脉沉者,急温之,宜四逆汤。(323)

主症:脉微细,但欲寐,四肢厥冷,下利清谷,无热恶寒。

病机:阳气虚衰,阴寒内盛。

治法:回阳救逆。

方药:生附子、甘草、干姜。

4、通脉四逆汤证

少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤,或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之。(317)

方药:与四逆汤药味相同,而用量有异,加重姜附用量,驱寒温阳之力更强,寒去则阳回,阳回则脉通。

5、白通汤证

少阴病,下利,白通汤主之。(314)

方药:葱白(温阳)、干姜、附子

6、白通加猪胆汁汤证

方药:以白通汤通阳止利。加人尿、猪胆汁益阴和阳,咸寒苦降以反佐,引阳药下行,使阳药入口无格拒之患。

7、真武汤证☆

少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气。其人或欬,或小便利,或下利,或呕者,真武汤主之。(316)

主症:心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地,或全身水肿,小便不利,腹痛,下利,四肢沉重疼痛,发热等。

病机:阳气虚衰,水气泛滥。

治法:温阳利水。方药:茯苓、芍药、白术、生姜、附子。

8、附子汤证

少阴病,得知一二日,口中和,其背恶寒者,当灸之,附子汤主之。(304)

少阴病,身体痛,手足寒,骨节痛,脉沉者,附子汤主之。(305)

主症:身体痛,骨节痛,背恶寒,手足寒,口中和,脉沉。

病机:阳气虚衰,寒湿困扰筋肉骨节。

治法:温补元阳,散寒除湿。

方药:附子、茯苓、人参、白术、芍药。

9、比较:真武汤证vs 附子汤证(一水气泛滥一身痛阳虚)

两方的药味大部分相同,皆用附子、白术、茯苓、芍药,所不同处,附子汤术附倍用,并伍人参,重在补阳气,散湿气;真武汤附术半量,更佐生姜,重在温散水饮。前者以扶正为主,后者以祛邪为主。

10、吴茱萸汤证

少阴病,吐利,手足逆冷,烦躁欲死者,吴茱萸汤主之。(309)

主症:食谷欲呕;吐利,手足逆冷,烦躁欲死;干呕吐涎沫,头疼等。

病机:胃气虚寒,肝气犯胃,浊阴上逆。

治法:暖肝温胃,降逆止呕,兼益气。

方药:吴茱萸、生姜、人参、大枣。

11、桃花汤证

少阴病,下利便脓血者,桃花汤主之。(306)

少阴病,二三日至四五日,腹痛,小便不利,下利不止,便脓血者,桃花汤主之。(307)

主症:下利便脓血,血色暗淡,滑脱不禁,小便不利,舌淡苔白,脉沉弱。

病机:脾肾阳虚,统摄无权。

治法:温阳固脱,涩肠止利。也可用针刺疗法。

方药:赤石脂、干姜、粳米。

【少阴热化证】

12、黄连阿胶汤证☆

少阴热化证证型:心中烦,不得卧。

主症:心中烦,不得卧,可伴咽干口燥,舌红少苔或薄黄,脉沉细数。

病机:热邪伤阴,心火偏亢。

治法:清热泻火滋阴。

方药:黄连、黄芩、芍药、鸡子黄、阿胶。

13、猪苓汤证

少阴病,下利六七日,欬而呕渴,心烦不得眠者,猪苓汤主之。(319)(看熟)

猪苓汤vs 五苓散

均可治疗水气病,但其病机、症候、方药治法有别。

猪苓汤证的病机为阴虚水热互结,治以郁阴利水;

五苓散证的病机为水蓄下焦,膀胱气化不利,治以化气利水,兼以解表。

【少阴阳郁证——四逆散证(气厥)】

14、四逆散证(气厥)☆

主症:手足逆冷,伴有腹痛、泄利下重,或伴有咳嗽、心悸、小便不利。

病机:肝气郁结,气机不畅,阳气内郁。

治法:疏肝理气,透达郁阳。方药:柴胡、芍药、枳实、甘草

【少阴兼表证】

15、比较:麻黄细辛附子汤证vs 麻黄附子甘草汤证

同为少阴兼表,不同的是证情缓急有别。

麻黄细辛附子汤证为病邪初感,病势较急,证见恶寒,手足冷较甚,舌淡苔白滑等,此时正气相对较盛,故用麻黄细辛附子汤温经解表发汗;

麻黄附子甘草汤证为病已数日,正气较虚,病势较缓,临床症状不典型,故用麻黄附子甘草汤微发其汗。

在用药上,前者以细辛之升,温经散寒;后者以甘草之缓,取其微汗,且可益气补中,顾护正气。

【少阴急下证】☆

16、少阴病,得知二三日,口燥咽干者,急下之,宜大承气汤。(320)

机理:燥热内结,灼伤津液,肾阴损伤→急下阳明燥热,以保少阴之津

少阴病,自利清水,色纯青,心下必痛,口干燥者,可下之,宜大承气汤。(321)

机理:少阴热化,津亏火炽,热入阳明,热结旁流

→急下阳明之实,遏燎原之火,以救垂绝之阴(通因通用)

少阴病,六七日,腹胀不大便者,急下之,宜大承气汤。(322)

机理:少阴热化,邪热归并阳明,燥实灼伤肾阴→急下以存阴液

17、阳明三急下与少阴三急下的联系与区别。

①阳明三急下证,是论阳明腑实证病势急,发展快,有劫伤少阴真阴之势时,应以大承气汤急下,以泄热存阴;

少阴三急下证,是论少阴之阴被燥热所灼,有亡阴津竭之势时,应以大承气汤急下燥热,釜底抽薪而存阴液。

②阳明三急下证,是从腑热灼伤脏阴而论,言其邪;

少阴三急下证,是从脏阴被腑热耗伤而论,言其正。

③一从燥热亢极之角度论述,一从真阴被伤之角度论述,然所下者均为阳明之燥热,所存者皆属人体之阴,参

合考虑,可提示医者做到祛邪与扶正兼顾。

④两法祛邪是手段,护正是目的,在阳明中,意在救其胃津;在少阴中,意在救其肾水。

⑤无论阳明、少阴,凡急下者,必须见有燥实内结之证。

厥阴病篇

【纲要】

1、厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。(326)

【寒热错杂证】

2、乌梅丸证(蛔厥)(又主久利)

主症:时静时烦,呕吐,腹痛,时作时止,与进食有关,痛剧时手足厥冷,有呕吐蛔虫病史。

病机:上热下寒,蛔虫内扰。

治法:清上温下,安蛔止痛。

方药:乌梅、细心、桂枝、黄连、黄柏、当归、人参、蜀椒、干姜、附子。

配伍特点:酸苦辛甘并投,寒温攻补兼用。

3、干姜黄芩黄连人参汤证:寒格更逆吐下,食入口即吐。

【厥阴寒证】

4、当归四逆汤证(血虚寒厥)☆

手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。(351)

主症:手足厥寒,脉细欲绝。

病机:血虚寒凝,气血运行不畅。

治法:养血通脉,温经散寒。

方药:当归、芍药、桂枝、细心、甘草、大枣、通草

5、吴茱萸汤证

干呕吐涎沫,头痛者,吴茱萸汤主之。(378)

(主症、病机、治法、方药见少阴10)

背诵243、309、378,体现异病同治。

【厥阴热证】

6、热利下重者,白头翁汤主之。

下重:即里急后重,表现为腹痛急迫欲下,而肛门重缀难出。

7、比较:桃花汤证vs 白头翁汤证

两证均可见下利便脓血,但病机有寒热之别,虚实之异。

桃花汤证为脾肾阳虚,下焦不固所致,故其下利滑脱失禁,脓血颜色晦暗,气腥不臭,并常伴有腹痛绵绵、喜温喜按、口不渴、舌淡苔白等症,治宜温中祛寒,涩肠止痢。

白头翁汤证属肝经湿热,下迫大肠,其下利里急后重,脓血颜色鲜红,大便臭秽,常伴见腹中绞痛,口渴喜冷饮,舌红苔黄等症,治宜清热燥湿,凉肝解毒。

【辨厥热胜复证】

8、会判断:

先厥后热,厥少热多——预后好

先热后厥,热少厥多——预后差

9、除中:证候名,中气垂绝反欲食的危象。

10、厥逆的病机与证候特点

凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。厥者,手足逆冷者是也。(337)

11、热厥☆

特点:厥深者热亦深,厥微者热亦微。(335)

治法:下法(含清法)。

治禁:辛温发汗。

伤寒脉滑而厥者,里有热,白虎汤主之。(350)

12、寒厥☆

大汗出,热不去,内拘急,四肢疼,又下利厥逆而恶寒者,四逆汤主之。(353)

大汗,若大下利,而厥冷者,四逆汤主之。(354)

13、比较:热厥vs 寒厥

14、痰厥(看熟)

病人手足厥冷,脉乍紧者,邪结在胸中,心下满而烦,饥不能食者,病在胸中,当须吐之,宜瓜蒂散。

病如桂枝证,头不痛,项不强,寸脉微浮,胸中痞硬,气上冲咽喉不得息者,此为胸有寒也,当吐之,宜瓜蒂散。

瓜蒂散:瓜蒂、赤小豆、香豉,吐法代表方。

15、水厥→茯苓甘草汤☆

主症:厥而心下悸。可伴胃脘、背冷痛,舌淡,苔白滑或白腻等症。

病机:中阳亏虚,水饮内停。

治法:温化水饮。

方药:茯苓、桂枝、甘草、生姜

【辨呕秽下利证】

16、辨呕证

呕而发热者,小柴胡汤主之。(379)

17、辨下利证

下利讝语者,有燥屎也,宜小承气汤。

热结旁流,通因通用:本条,大柴胡汤证(165),大承气汤证(321)

18、伤寒下利,日十余行,脉反实者死。(369)——脉证不符

19、戴阳:虚阳阴下焦阴寒内盛而浮越于上,表现为面色浮红,脉浮大空虚无力,是真寒假热之象。

霍乱病篇

【脉证】

1、主症:吐利交作,兼有表证。

病机:脾胃升降失司,清浊相干。

2、霍乱,头痛发热,身疼痛,热多欲饮水者,五苓散主之;寒多不用饮水者,理中丸主之。(386)

3、吐利汗出,发热恶寒,四肢拘急,手足厥冷者,四逆汤主之。

吐已下断,汗出而厥,四肢拘急不解,脉微欲绝者,通脉四逆加猪胆汤主之。

恶寒脉微而复利,利止亡血液,四逆加人参汤主之。

吐利止,而身痛不休者,当消息和解其外,宜桂枝汤小和之。

阴阳易差后劳复病篇

1、大病差后,劳复者,枳实栀子豉汤主之。(393)

劳复:大病初愈,因过劳而复发,谓之劳复。

2、伤寒差以后,更发热,小柴胡汤主之。脉浮者,以汗解之;脉沉实者,以下解之。(394)

3、大病差后,从腰以下有水气者,牡蛎泽泻散主之。(395)

4、大病差后,喜唾,久不了了,胸上有寒,当以丸药温之,宜理中丸。(396)

5、伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之。(397)

《伤寒论》期末测试试题及答案

一、名词解释(每小题1分,共10分) 1.中风:伤于风的意思,与突然歪倒,口眼歪斜之中风病不同。 2.热色:即红色。 3.纯阴结:没有兼夹证的阴结。《辨脉法第一》:问曰:脉有阳结、阴结者,何以别之?答曰:……其脉沉而迟,不能食,身体重,大便反硬,名曰阴结也。 4.四逆辈:辈,类也。指四逆、理中汤一类的方剂。《医宗金鉴·订正仲景全书》注:“指四逆、理中、附子等汤而言也”。 5.蛔厥:因蛔虫窜扰而致的手足厥冷。 6.追虚逐实:损伤不足的正气,增加有余的病邪。 7.口不仁:言语不利,食不知味。 8.往来寒热:恶寒与发热交替出现。 9.合病:初起两经或两经以上同时发病的,称为“合病”。 10.面垢:面部如蒙油垢。 二、 1.太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。(2) 2.太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。(35)3.伤寒,医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。救里宜四逆汤,救表宜桂枝汤。(91) 4.太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡,呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤下之则愈。(103) 5.伤寒六七日,发热,微恶寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。 6.问曰:阳明病外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒,反恶热也。(182) 7.太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。若下之,必胸下结硬。(273)8.少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤。或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之。(317) 9.凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。厥者,手足逆冷者是也。(337) 10.霍乱,头痛发热,身疼痛,热多欲饮水者,五苓散主之;寒多不用水者,理中丸主之。 三、单项选择题 1.太阳伤寒与中风的鉴别要点D.汗出与否 2.呕吐肠鸣下利,心下痞满不痛,最适宜用的方剂是。A.半夏泻心汤 3.太阳伤寒表实证见“未发热”的原因,风寒较重,卫阳郁闭,未能及时达表抗邪 4.下列证候,附子汤的主证?背恶寒,手足寒身体痛,骨节痛口中和脉沉 5.太阳中风汗出的的机理是。B.风寒外袭,卫阳不固,营不内守 6.下列三承气汤比较:三承气汤中都有大黄大承气汤厚朴用量最重大承气汤枳实用量最多三承气汤中大黄用量都一样 7.以下哪一方要求“顿服之”?C.调胃承气汤 8.通脉四逆汤的加减法,A.面色赤者加葱白九茎B.腹中痛者去葱加芍药二两C.呕者加生姜二两D.咽痛者去芍药加桔梗一两 9.黄连阿胶汤的药物组成是。 D.黄连、阿胶、白芍、黄芩、鸡子黄 10“本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者”,其“腹满时痛”是病属。A.太阴 1.太阳蓄水与蓄血证的鉴别要点是。B.小便利与不利D.有无神志症状

伤寒论背诵条文归纳--考试重点

伤寒论背诵条文归纳 001.太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。 002.太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。 003.太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒.体痛.呕逆.脉阴阳俱紧者,名为伤寒。 016.太阳病三日,已发汗,若吐.若下.若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。 桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之。常须识此,勿令误也。 180.阳明之为病,胃家实是也。 182.问曰:阳明病外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒反恶热也。 259.伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿在里不解故也。以为不可下也,于寒湿中求之。263.少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。 265.伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。少阳不可发汗,发汗则谵语。此属胃,胃和则愈;胃不和,烦而悸。 273.太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。若下之,必胸下结硬。 277.自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之,宜服四逆辈。 281.少阴之为病,脉微细,但欲寐也。 326.厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。 337.凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。厥者,手足逆冷者是也。 桂枝三两芍药三两炙甘草二两生姜三两大枣十二枚 012.太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。 013.太阳病,头痛.发热.汗出.恶风,桂枝汤主之。 053.病常自汗出者,此为荣气和。荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中,卫行脉外。复发其汗,荣卫和则愈。宜桂枝汤。 054.病人脏无他病,时发热,自汗出,此为荣弱卫强,故使汗出。欲救邪风者,宜桂枝汤。090.本发汗,而复下之,此为逆也;若先发汗,治不为逆。本先下之,而反汗之,为逆;若先下之,治不为逆。 091.伤寒医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。救里宜四逆汤,救表宜桂枝汤。 桂枝汤+附子一枚过汗致阳虚汗漏,表未解 020.太阳病,发热,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤太阳病发汗太过气营不足身痛 062.发汗后,身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。 麻黄三两桂枝二两炙甘草一两杏仁七十个 035.太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

完整word版,伤寒论考试内容总结(最终版)

1.选择题共40分,单选。 2.名词解释共10分。 3.简答题1道或2道,每题5分。 4.问答题2道,10分。 5.原文阐释15分。 第二部分考试重点 第一类:老师明确提出的考试内容 一、名词解释(共10分): 1.广义伤寒(P7):是一切外感热病的总称。 2.狭义伤寒(P7):指外感风寒、感而即发的疾病。 3.合病(P13):凡两经或者三经证候同时出现者,称为合病。 4.并病(P13):凡一经证候未罢,继而又见一经证候者,谓之并病。 5.直中(P13):素体虚弱,感受外邪,病情无三阳传入之过程,而直犯三阴者为直中。 6.太阳病(P17):人体感受外邪,正邪交争于人体浅表所出现的病证。 7.酒客(P30):嗜酒之人。 8.喘家(P32):指素有喘证之人。 9.白饮(P58):又作白米饮,即米汤;亦有说指白酒。 10.四逆辈(P195):辈指一类的意思。四逆辈即指理中汤、四逆汤一类的方剂。 二、简答题(1道或2道,每题5分): 1.何谓坏病?其治疗原则是什么?(即辩证的治疗原则)(P66) 答:①坏病,即变证,指因误治而病情恶化,证候错综复杂,难以六经证候称其名者。②治疗原则:观其脉证、知犯何逆、随证治之。③坏病变化复杂,证候多端,必须由医生仔细观察分析现有的脉证,辨明既往用过何种误治方法。在认真分析研究的基础上作出的正确诊断,运用理法方药的知识,准确辨证,按证立法,依法选方。④“观其脉证,知犯何逆,随证治之”不仅是治疗坏病的原则,而且也是辨证论治精神的体现,对治疗其它各种疾病都有普遍的指导意义。 2.白虎加人参汤证,为何会有口大渴、口大烦渴不解?(P138) 答:①病因:伤寒汗吐下后,邪入阳明,或伤寒邪气自传阳明。②口大渴的原因:胃中津液耗伤,舌上干燥而烦,里热伤津,津伤则饮水自救,故见口渴。③口大烦渴不解:大烦渴者为心烦之甚,口渴之极。因热盛耗气,气伤则不能将水化为津液,故饮水数升而口渴不解。 3.厚朴生姜半夏甘草人参汤证,腹胀满的病机是什么?是实证、虚证、还是虚实夹杂的 腹胀满?(P87 ) 答:①病机:气机壅滞,脾虚不运。即,发汗太过,使脾气脾阳损伤,运化失司,湿邪内生,湿聚为痰,痰湿阻滞,气机不利,故腹胀满。②证属虚中夹实。

北京中医药大学 《伤寒论》试卷

《 伤 寒 论 》 本 科 试 卷 及 参 考 答 案 北京中医药大学 《伤寒论》试卷 姓名_________学号_______专业________________班级___________考试时间 题 一二三四五六七总分 号 得 分 签 字 一、选择题(共50分,每题1分)。得分:___________ A型题:每题都有ABCDE五个备选答案,只许从中选取一个最佳答案,并在答案卷上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。 1.白虎汤证“脉浮滑者”其病机是: A.燥热结聚胃腑

B.邪热充斥内外 C.表热过盛 D.外有表证,内有燥实 E.外有微寒,内有燥热 2.“伤寒下后,——,栀子厚朴汤主之”。请填入: A.心烦腹满 B.昼日烦躁不得眠 C.身热不去 D.心烦腹满,卧起不安 E.卧起不安 3.“霍乱”头痛发热,身疼痛,热多欲饮水者“热多”是指: A.内热偏盛 B.湿热较盛 C.阴虚较盛 D.热与水结较盛 E.邪在阳,表不解 4.中风发热六七日不解而烦,有表里证,渴欲饮水,水入则吐者,选用何方:A.桂枝汤 B.大青龙汤 C.小青龙汤 D.苓桂术甘汤 E.五苓散 5.大黄黄连泻心汤中大黄的用法哪项是正确的: A.先煮 B.后下 C.用麻沸汤渍之 D.与它药同煮 E.以上均不是 6.桂枝加桂汤证的病机是: A.心阳虚,下焦水饮欲动 B.心阳虚,下焦寒气上冲 C.心阳虚,冲脉之气上逆 D.心阳虚,肝胃之气上逆 E.以上都不是 7.“心下痞”一症可见于下列除哪项之外的证候? A.五苓散证 B.甘草泻心汤证 C.桂枝人参汤证 D.赤石脂禹余粮汤证 E.旋复代赭汤证 8.“太阳病,三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,________主之” A.小承气汤 B.大承气汤 C.调胃承气汤

中医基础理论完整笔记

中医基础理论 绪论 中医学:就是研究人体生理、病理以及疾病的诊断与防治的一门科学,它有独特的理论体系与丰富的临床经验。 中医基础理论:就是关于中医学的基本理论、基本知识与基本思维方法的学科,也就是阐释与介绍中医学的基本理论、基本知识与基本思维方法的课程。 一、中医学理论体系的形成 1、中医学的学科属性 ①中医学受到中国古代哲学的深刻影响 ②自然科学及社会科学的双重性 ③中医学就是多学科交互渗透的知识体系 2、中医学理论体系的形成与发展 (1)中医学理论体系的形成时期 战国至秦汉时期,《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》的问世标志着中医学理论体系的基本建立。 《黄帝内经》:我国现存最早的一部医学典籍,中医学理论体系形成的主要标志,其全面奠定了中医理论的基础。 《难经》:继《黄帝内经》之后的又一部重要的医学著作,创造性的提出了“独取寸口”的诊脉方法。 《神农本草经》:我国第一部药学专著,成书于两汉之间,全书收载365味中药,提出寒凉温热、酸苦甘辛咸之四气五味的理论,确立了中药理论的基础。 《伤寒杂病论》:东汉末年著名医家张仲景所著,后经宋代林亿等整理而成《伤寒论》、《金匮要略》两本书。《伤寒论》确立了中医辨证论治的基本原则。 (2)中医学理论体系的发展时期 1)魏晋隋唐时期: 《针灸甲乙经》:晋代皇甫谧所著,我国第一部针灸专著。 《脉经》:晋代王叔与所著,我国第一部脉学专著。 《诸病源候论》:隋代巢元方所著,中医第一部病因病机证候学专著。 《千金要方》、《千金翼方》:唐代孙思邈所著,使脏腑辨证更加完善。 2)宋、金、元时期 《三因极一病证方论》:宋代陈无择所著,确立了三因之病因分类法。 “金元四大家”:金、元时期我国医学史上的重要医学流派。 刘完素(河间)主寒凉,提出“六气皆从火化”之火热论; 张从正主攻邪,认为病皆由邪生,故“邪去则正安”; 李杲(东垣)提出“内伤脾胃,百病由生”的观点,治以补益脾胃; 朱震亨(丹溪)以“阳常有余,阴常不足”立论而主养阴。 3)明、清时期 出现了大批集成性著作。如明代张介宾之《景岳全书》,李中梓之《医宗必读》,清代王清任之《医林改错》等。 叶桂(天士),吴塘(鞠通)等为代表,创立了以卫气营血、三焦为核心的温病的辨证论治的体系,形成了“温病学派”。 4)近代与现代 三、中医理论体系的主要特点 1、整体观念 (1)定义:人体就是一个有机的整体,人与自然界息息相关、密切相联,人体受社会、生存环境影响,这种机体自身整体性思想及其内外环境的统一性,称之为整体观念。中医的整体观念贯穿与中医的生理、病理及诊治等各个方面。

《伤寒论》背诵条文内容

《傷寒論》背誦條文內容 1、太陽之為病,脈浮,頭項強痛而惡寒。 2、太陽病,發熱,汗出,惡風,脈緩者,名為中風。 3、太陽病,或已發熱,或未發熱,必惡寒,體痛,嘔逆,脈陰陽俱緊者,名為傷寒。 12、太陽中風,陽浮而陰弱,陽浮者,熱自發,陰弱者,汗自出,嗇嗇惡寒,淅淅惡風,翕翕發熱,鼻鳴乾嘔者,桂枝湯主之。 13、太陽病,頭痛,發熱,汗出,惡風,桂枝湯主之。 16、(上)太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。 16.(下)桂枝本為解肌,若其人脈浮緊,發熱汗不出者,不可與也。常須識此,勿令誤也。 20、太陽病,發汗,遂漏不止,其人惡風,小便難,四肢微急,難以屈伸者,桂枝加附子湯主之。 23、太陽病,得之八九日,如瘧狀,發熱惡寒,熱多寒少,其人不嘔,清便欲自可,一日二三度發。脈微緩者,為欲愈也;脈微而惡寒者,此陰陽俱虛,不可更發汗、更下、更吐也;面色反有熱色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必癢,宜桂枝麻黃各半湯。 25、服桂枝湯,大汗出,脈洪大者,與桂枝湯如前法。若形似瘧,一日再發者,汗出必解,宜桂枝二麻黃一湯。 26、服桂枝湯,大汗出後,大煩渴不解,脈洪大者,白虎加人參湯主之。

27、太陽病,發熱惡寒,熱多寒少,脈微弱者,此無陽也,不可發汗,宜桂枝二越婢一湯。 31、太陽病,項背強幾幾,無汗惡風,葛根湯主之。 32、太陽與陽明合病者,必自下利,葛根湯主之。 33、太陽與陽明合病,不下利但嘔者,葛根加半夏湯主之。 34、太陽病,桂枝證,醫反下之,利遂不止,脈促者,表未解也。喘而汗出者,葛根黃芩黃連湯主之。 35、太陽病,頭痛發熱,身疼腰痛,骨節疼痛,惡風無汗而喘者,麻黃湯主之。 38、太陽中風,脈浮緊,發熱惡寒,身疼痛,不汗出而煩躁者,大青龍湯主之。若脈微弱, 汗出惡風者,不可服之,服之則厥逆,筋惕肉sun,此為逆也。 39、傷寒脈浮緩,身不疼但重,乍有輕時,無少陰證者,大青龍湯發之。 40、傷寒表不解,心下有水氣,乾嘔發熱而欬,或渴,或利,或噎,或小便不利、少腹滿,或喘者,小青龍湯主之。 41、傷寒心下有水氣,欬而微喘,發熱不渴。服湯已渴者,此寒去欲解也。小青龍湯主之。 53、病常自汗出者,此為榮氣和,榮氣和者,外不諧,以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脈中,衛行脈外。復發其汗,榮衛和則愈。宜桂枝湯。

伤寒论重点背诵条文

辨太阳病脉证并治(上) 1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。 2、太阳病,发热汗出恶风,脉缓者,名为中风。 3、太阳病或已发热或未发热,必恶寒体痛呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。 6、太阳病发热而渴不恶寒者为温病。若发汗已,身灼热者,名风温。风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出,身重多眠睡,鼻息必鼾,语言难出。若被下者小便不利直视失溲;若被火者微发黄色,剧则如惊痫,时瘈疭;若火熏之,一逆尚引日,再逆促命期。 7、病有发热恶寒者,发于阳也。无热恶寒者,发于阴也。发于阳七日愈。发于阴六日愈。以阳数七阴数六故也。 11、病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。 12、太阳中风,阳浮而阴弱。阳浮者热自发;阴弱者汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。 13、太阳病,头痛发热,汗出恶风,桂枝汤主之。 14、太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。 16、太阳病三日,已发汗,若吐若下若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。桂

枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之也。常须识此,勿令误也。 18、喘家作桂枝汤加厚朴杏子,佳。 20、太阳病发汗,遂漏不止,其人恶风小便难,四肢微急难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。 26、服桂枝汤大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。 辨太阳病脉证并治(中) 31、太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。 32、太阳与阳明合病者,必自下利。葛根汤主之。 34、太阳病桂枝证,医反下之,利遂不止。脉促者,表未解也,喘而汗出者,葛根黄芩黄连汤主之。 35、太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。 38、太阳中风,脉浮紧发热恶寒身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。 40、伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴或利或

伤寒论测试题及答案汇总

伤寒论测试题及答案汇总 1.根据《伤寒论》原文,下列脉象中具有复言病机意义的是:A A.阴阳俱紧 B.阳浮而阴弱 C.阴阳俱浮 D.汗出与否 2.对于麻黄汤来说,下列煎服法哪项是错误的:B A.温覆取微汗 B.歠热稀粥一升余,以助药力 C.若一服汗出病差,停后服,不必尽剂 D.禁生冷、油腻、不易消化及有刺激性的食物 3.麻杏石甘汤证与葛根芩连汤证主要的鉴别点是:A A.前者以喘为主证,后者以下利为主证 B.前者脉数,后者脉促 C.前者汗出而喘,后者喘不汗出 D.前者无大热,后者身大热 4.茯苓四逆汤证的主要病机是:C A.肾阳虚 B.气液亏损 C.阴阳俱虚,阳虚为主 D.阴阳俱虚,阴液不足

5.下列证候中,哪项是太阳蓄水证的辨证要点:D A.心下痞 B.烦渴欲饮水 C.发热恶寒,汗出头痛,脉浮数 D.小便不利 6.下列十枣汤的煎服法和注意事项中,哪项是错误的?A A.若下后病不除者,即刻加服半钱 B.先煮肥大枣10枚,去渣,纳药末 C.芫花、大戟、甘遂分别捣为散 D.平旦温服之,强人一钱匕,瘦人半钱 7.太阳病的头痛是:A A.头项强痛 B.头顶胀痛 C.两侧头痛 D.以上都不是 8.患者恶寒发热头痛,项背拘急不舒,无汗,鼻塞流青涕,周身酸楚不适,纳减,食后欲呕,小便清,苔白,脉浮。治宜:C A.麻黄汤 B.桂枝加葛根汤 C.葛根汤 D.大青龙汤 9.麻黄杏仁甘草石膏汤证的病机是:B A.表病误下,外证不解,气逆于肺

B.汗下后,邪气内传,热壅于肺 C.风寒束表,肺气不宣 D.外有风寒,内有郁热 10.根据原文,下列证候除哪项外,均可在大陷胸汤证中出现?D A.脉浮滑 B.舌上燥而渴 C.从心下至少腹硬满而痛不可近 D.日晡所小有潮热: 11.原文发汗,病不解,反恶寒者,虚故也的治法是:B A.温经扶阳 B.扶阳益阴 C.回阳益阴 D.助阳解表 12.原文病如桂枝证,头不痛,项不强,寸脉微浮,胸中痞硬,气上冲喉咽不得息者,此为胸有寒也,其中胸有寒是指:C A.胸中有寒饮 B.胸膈有寒痰 C.胸膈有痰饮 D.胸受寒邪 13.伤寒论中的风温是指:B

(完整版)中医各家学说笔记重点整理(最终版)

总论: 一、伤寒学派始于晋唐,盛于明清。外感热病的辩证论治体系 1.宋金以前伤寒八大家:王叔和,孙思邈,韩祗和,朱肱,庞安时,许叔微,郭雍,成无己 方证同条,比类相附,“其人苦冒眩,泽泻汤主之。”——美尼尔氏综合症 方证相应,有是证,用是方。 2.明清伤寒学派 错简重订派:方有执(首先提出)喻昌(喻嘉言)(大力倡导) 维护旧论派:张遂辰,张志聪,张锡驹,陈念祖(陈修园) 辩证论治派:柯琴,徐大椿(以方类证) 尤怡,钱潢(以法类证) 陈修园,包诚(分经审证) 二、医经学派:内经等经典著作为研究对象,重理论。仙方活命饮加减治疗痤疮疡门开手第一方。 三、经方学派:重方药(秘方) 四、中西汇通派唐宗海(第一人) 五、河间学派刘完素寒凉派火热论 (为攻邪学派、丹溪学派的形成奠定了理论基础,还是明清时期温病学派形成的先导) 荆山浮屠:罗知悌 六、易水学派张元素李杲 七、攻邪学派张从正“汗、吐、下” 八、丹溪学派养阴 九、温补学派 宋《局方》温燥 金朱丹溪寒凉降火———苦寒 明温补 清寒凉 十、温病学派温疫学派:吴有性,戴天章,余师愚。 温热学派:叶桂,吴瑭,薛雪,王士雄(温病四大家) 华佗145-208东汉末医家建安三神医(董奉,张仲景)“外科圣手,外科鼻祖” 1.麻沸散:羊踯躅茉莉花根当归菖蒲 2.五禽戏:运动养生(华佗对中医养生的最大贡献) 3.漆叶青黏散:黄精漆叶桑葚何首乌茅山术 《华佗神方》孙思邈著 整易麻药神方:川乌草乌胡茄子羊踯躅麻黄专为开取箭头时用,服之令人不痛。 外敷麻药神方:川乌尖草乌尖生南星生半夏胡椒蟾酥荜茇细辛专为施割症时,可治骨质增生“阳化气,阴成形”解麻药神方:人参生甘草陈皮半夏白薇菖蒲茯苓 神膏:乳香没药血竭儿茶三七冰片麝香 热加黄连,腐加轻粉,有水加龙骨,收口加珍珠、蟹黄,杖伤三七倍用。 孙思邈药王千金要方(把虚损分为五劳六极七伤)注重养生、医德。 对《伤寒论》的研究采用了“方证同条,比类相附”的方法 “寻方之大意,不过三种。一则桂枝,一则麻黄,一则青龙” “以方类证”“三纲鼎立”之说 治疗经验 中风:1.伤风,太阳中风 2.关节不利,疼痛风寒湿痹乌头,天雄,附子 3.半身不遂,口僻,言语不利独活酒,牛膝酒 真中风风邪入中

最新伤寒论重点条文-一般考试必考

1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。 2 3 6 7、病有发热恶寒者,发于阳也。无热恶寒者,发于阴也。发于阳,七日愈。发于阴,六日愈。以阳数七阴数六故也。 12、太阳中风,阳浮而阴弱。阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣 13 20 26 31 34 35 38 不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。 64 71、太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。若脉浮, 82 91、伤寒,医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里。后身疼痛,清便自调者,急当救表。救里, 96、伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹 101、伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。凡柴胡汤病证而下之,若柴胡证不罢者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却复发热汗出而解。 106、太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。其外不解者,尚未可攻,当先解其外。外解已, 135 138 146 154 161 163 177 180、阳明之为病,胃家实是也。 182、问曰:阳明病外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒反恶热也。 236、阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也;但头汗出,身无汗,剂颈而还,小便不利,渴引水浆 263、少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。 273、太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。若下之,必胸下结硬。 277 303 305

319 326、厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蚘。下之利不止。 337、凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。厥者,手足逆冷者是也。 351 378 伤寒:伤寒的含义有广义和狭义之分。广义伤寒,使之一切外感病的总称。狭义伤寒,是之外感风寒,感而即发的疾病 直中:病邪不经太阳初期及三阳阶段,直接进入三阴经的一种发病方式。凡直中者,病情一般较重 胸胁苦满:苦,用作动词。即病人苦于胸胁满闷不适 谵语:神志不清,胡言乱语,多声音高亢 合病:二经或二经症状同时出现者 并病:一经症状未罢又出现另一经者,谓之并病 坏病:指因误治使病情恶化,难以用六经正名者 热越:即热邪发泄于外之意 阳浮而阴竭:一指营卫,卫气浮盛,故称阳浮;营阴不足,故称阴弱。一指脉象,轻按则浮,故称阳浮;重按见弱,故称阴弱 荣气和:荣气,即营气。和,平和,即正常。荣气和,即营气未受邪 口不仁:言语不利,食不知味,口中粘腻不清爽 口中合:指口中不苦、不燥、不渴 消渴:形容口渴太甚,急欲饮水,饮不解渴之状 水逆:宿水内停,新水不能受纳,以致渴欲饮水,水入即吐 虚烦:指无形热邪扰于胸膈而致的烦躁。虚,非正气虚,乃与有形实热相对而言,意指热邪之无形 协热而利:协,合也。热,指表热。协热而利,指表热不解而兼下利 酒家:指嗜酒之人 喘家:指素患喘疾之人 目瞑:指闭目懒睁,有畏光感 恍惚心乱:神识昏惑模糊,心中慌乱不安 清谷:即泻下未消化的食物 心中懊憹:心中烦闷殊甚,莫可名状 藏结:证候名。藏亦作脏。指由脏气虚衰,阴寒凝结,气血阻滞而形成的病证 痞:证候名,指痞证,以心下痞塞不舒,按之柔软不痛为主要症状的一类病证 剂颈而还:剂通齐。剂颈而还,指头部汗出,到颈部而止,颈部以下无汗 脾约:脾之转输功能为胃热所约束,不能为胃行其津液,以致肠燥便结者 汗出濈濈然:濈,水外流;汗出濈濈然,是汗出连绵不断的意思 心愦愦:愦,糊涂,昏乱。心愦愦,即形容心中烦乱不安之状 潦水:指地面流动的雨水 郑声:语言重复,声音低微,见于虚证 自利:指自发性下利,非误治所致 脾家实:实,此处指正气充实,非邪实,即脾阳恢复之义 胃家实:胃肠燥热亢盛。胃家,泛胃肠而言;实,是指病证的性质,即邪气盛 但欲寐:精神萎靡,呈似睡非睡状态 下厥上竭:因阳气虚于下而厥逆,故称下厥;因阴血出于上而耗竭,故称上竭 气上撞心:心,泛指心胸部位。气上撞心,即病人自觉有气上冲心胸部位

《伤寒论》本科试卷及参考答案

《伤寒论》本科试卷及参考答案 一、选择题(共50分,每题1分)。 得分:___________ A型题:每题都有ABCDE五个备选答案,只许从中选取一个最佳答案,并在答案卷上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。 1.白虎汤证“脉浮滑者”其病机是: A.燥热结聚胃腑 B.邪热充斥内外 C.表热过盛 D.外有表证,内有燥实 E.外有微寒,内有燥热 2.“伤寒下后,——,栀子厚朴汤主之”。请填入:A.心烦腹满 B.昼日烦躁不得眠 C.身热不去 D.心烦腹满,卧起不安 E.卧起不安 3.“霍乱”头痛发热,身疼痛,热多欲饮水者“热多”是指: A.内热偏盛 B.湿热较盛 C.阴虚较盛 D.热与水结较盛 E.邪在阳,表不解 4.中风发热六七日不解而烦,有表里证,渴欲饮水,水入则吐者,选用何方: A.桂枝汤 B.大青龙汤 C.小青龙汤 D.苓桂术甘汤 E.五苓散 5.大黄黄连泻心汤中大黄的用法哪项是正确的:A.先煮 B.后下 C.用麻沸汤渍之 D.与它药同煮 E.以上均不是 6.桂枝加桂汤证的病机是: A.心阳虚,下焦水饮欲动 B.心阳虚,下焦寒气上冲 C.心阳虚,冲脉之气上逆 D.心阳虚,肝胃之气上逆E.以上都不是 7.“心下痞”一症可见于下列除哪项之外的证候?A.五苓散证 B.甘草泻心汤证 C.桂枝人参汤证 D.赤石脂禹余粮汤证 E.旋复代赭汤证 8.“太阳病,三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,________主之” A.小承气汤 B.大承气汤 C.调胃承气汤 D.白虎汤 E.栀子厚朴汤 9.阳明病,谵语,发潮热,脉滑而疾的治法:A.清热化滞,滋津润燥 B.清热燥湿,坚阴止利 C.泻热和胃,软坚润燥 D.泻热通便,消滞除满 E.攻下实热,荡涤燥结 10.阳明腑证,失下,昏不知人,气喘舌焦,首选方是: A.白虎汤 B.大承气汤 C.四逆汤 D.四逆加人参汤 E.白虎加人参汤 11.治寒湿发黄“于寒湿中求之”是指: A.发散寒湿 B.温下寒湿 C.发散寒邪,淡渗利湿 D.发散寒湿,补脾利湿 E.温阳祛寒,除湿 12.发热,汗自出、时时恶风、心烦、口燥渴、脉洪大,治用: A.竹叶石膏汤 B.栀子豉汤 C.白虎汤 D.桂枝汤 E.白虎加人参汤 13.“伤寒吐后腹胀满”宜用: A.厚朴生姜半夏甘草人参汤 B.调胃承气汤

伤寒论(做笔记用)

太阳病脉证并治上 [1].太阳之为病,脉浮、头项强痛而恶寒。 [2].太阳病,发热、汗出、恶风、脉缓者,名为中风。 [3].太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名为伤寒。 [4].伤寒一日,太阳受之。脉若静者,为不传;颇欲吐,若躁烦,脉数急者,为传也。 [5].伤寒二三日,阳明、少阳证不见者,为不传也。 [6. ] 太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病。若发汗已,身灼热者,名风温。风温为病,脉阴 阳俱浮、自汗出、身重、多眠睡、鼻息必鼾、语言难出;若被下者,小便不利、直视失溲; 若被火者,微发黄色,剧则如惊痫,时螈;若火熏之,一逆尚引日,再逆促命期。 [7 ]病有发热恶寒者;发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。发于阳,七日愈;发于阴, 六日愈。以阳数七、阴数六故也。 [8].太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也。若欲作再经者,针足阳明,使经不传则愈。 [9].太阳病欲解时,从巳至未上。

10.风家,表解而不了了者,十二日愈。 [11.病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒 在皮肤,热在骨髓也。 [12.太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。桂枝汤方 桂枝三两(去皮) 芍药三两甘草二两(炙) 生姜三两(切) 大枣十二枚(擘) 上五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助 药力,温覆令一时许,遍身微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。若一服汗出 病瘥,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,根据前法;又不汗,后服小促其间,半日许 令三服尽。若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗 不出,乃服至二、三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。 [13.太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之。 [14.太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。 桂枝家葛根汤方葛根四两麻黄三两(去节) 芍药二两生姜三两(切) 甘草二两(炙)大枣十二枚(擘) 桂枝二两(去皮) 上七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。

伤寒论背诵的重点条文精简郝万山

1.太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。(1)- 2.太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。(2)- 3.太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名曰伤寒。(3)- 4.太阳中风,阳浮而阴弱。阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。啬(sè)啬恶寒,淅(xī)淅恶风,翕(xī)翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。(12)- 5.太阳病,头痛发热,汗出恶风者,桂枝汤主之。(13)- 6.太阳病,项背强几(shū)几者,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。(14)- 7.太阳病三日,已发汗,若吐,若下,若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之也。常须识此,勿令误也。(16)- 8.太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四支微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。(20)- 9.太阳病,得之八九日,如疟状,发热恶寒,热多寒少,其人不呕,清便欲自可,一日二三度发,脉微缓者,为欲愈也。脉微而恶寒者,此阴阳俱虚,不可更发汗、更下、更吐也。面色反有热色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。(23)- 10.服桂枝汤,大汗出,脉洪大者,与桂枝汤如前法;若形如疟,日

再发者,汗出必解,宜桂枝二麻黄一汤。(25)- .服桂枝汤,大汗出后,大烦,渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。11. (26)- 12.太阳病,发热恶寒,热多寒少,脉微弱者,此无阳也,不可更汗,宜桂枝二越婢一汤方。(27)- 13.太阳病,项背强几几,无汗,恶风,葛根汤主之。(31)- 14.太阳与阳明合病者,必自下利,葛根汤主之。(32)- 15.太阳与阳明合病,不下利,但呕者,葛根加半夏汤主之。(33)- 16.太阳病,桂枝证,医反下之,利遂(suì)不止,脉促者,表未 解也。喘而汗出者,葛根黄连黄芩汤主之。(34)- 17.太阳病,头痛发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。(35)- 18.太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服。服之则厥逆,筋惕肉目闰(shùn),此为逆也。(38)- 19.伤寒脉浮缓,身不疼,但重,乍有轻时,无少阴证者,大青龙汤发之。(39)- 20.伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎(y ē),或小便不利,少腹满,或喘者,小青龙汤主之。(40)- 21.伤寒,心下有水气,咳而微喘,发热不渴。服汤已渴者,此寒去欲解也。小青龙汤主之。(41)-

伤寒论考试重点简答题

1,伤寒论本来是伤寒杂病论的一部分。伤寒杂病论为东汉末年张仲景所着,张仲景,字机,伤寒杂病论约成书于东汉末 年(公元2 0 0 年- 2 1 9 年) 2, 太阳中风证与太阳伤寒证的鉴别要点是什么?清简述其病机。太阳中风证:证见头痛发热,汗出恶风脉浮缓,病理特点是腠理疏松,营卫不和,卫强营弱。太阳伤寒证:证见恶寒,无汗,身体骨节疼痛,脉浮紧,病理特点是,腠理致密,卫阳被遏,营阴瘀滞。太阳中风证与太阳伤寒证二者的鉴别要点在于汗出与无汗,脉浮缓与浮紧。二者虽均为风寒袭表所致,但太阳中风证的病机为卫阳不固,营不内守,故见汗出,汗出后营阴内弱,故脉搏宽缓而呈浮缓之象;太阳伤寒证的病机为卫阳被遏,营阴郁滞,固件无汗与脉浮紧。 太阳伤寒与太阳中风:中风证为卫阳不固,营阴失守,以汗出脉浮缓为特点;伤寒证为卫阳被遏,营阴郁滞,以无汗脉浮紧为特点。3,桂枝汤证的兼证桂枝加葛根汤证,桂枝加厚朴杏子汤证,桂枝加附子汤证,桂枝去芍药汤证,桂枝去芍药加附子汤证,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证 5、何为“麻黄八症”?简述产生机理。“麻黄八症”亦称“伤寒八症”,是指太阳伤寒表实证的八个症状,包括头痛、发热、神通、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗、喘。由于风寒束表,肌肤失煦,故见恶风寒;卫闭营郁,经气运行不畅,故头身疼痛;寒邪外束,腠理郁闭,故见无汗;肺气不宣则作喘。 6、简述麻黄汤证与葛根汤证的区别。 两者皆为风寒束表,卫闭营郁之伤寒表实证,证候相似,但又有所不同:麻黄汤证为风寒外束,肺气不宣,故见表实而喘,虽有头项强痛而无项背强几几;葛根汤证为风寒外束,经气不利,故见表实证兼项背强几几而无喘。 7,葛根汤与葛根加加半夏汤两者相同之处:都是风寒束表,内迫阳明为病。 所异者:前者是证见太阳病兼太阳经输不利的项背强几几,及风寒内迫大肠,传导太过,证见下利,后者是是内犯胃腑,胃气上逆,证见呕逆。“不下利,但呕者”即风寒邪气内犯于胃的病理机转,此时用葛根加半夏汤,以葛根汤发散风寒,加半夏和胃降逆。若胃与大肠具受其累则呕利具发,临床亦为常见,也可用葛根加半夏汤,8,葛根汤证与桂枝加葛根汤证有何异同? 两者皆为太阳病兼项背强几几,不同的是:桂枝加葛根汤证为表虚证兼经腧不利,故见“汗出恶风”;葛根汤证为伤寒表实证兼经腧不利,故见“无汗恶风”。汗出与否是两者的鉴别要点。 9,简述太阳中风与太阳伤寒证的主要脉证、病机和治法 太阳中风主症:①发热一风邪犯表,卫阳浮盛,抗邪于外②汗出一卫阳不固,营阴失护,弱而不守③恶风寒一邪扰卫阳,卫阳失其温煦④鼻鸣—肺合皮毛,开窍于鼻,皮毛受邪,肺窍不利⑤干呕—胃为卫之源,表气失和,卫病干胃,胃气上逆。 病机:风邪束表,营卫不和,卫强营弱。治法:解肌祛风,调和营卫(方要桂枝汤)太阳伤寒主症:①头痛、发热、恶 风一寒邪伤于肌表②身疼体痛骨节疼痛一寒凝经脉,经气不利③无汗一寒性收引,卫气合而不开,汗孔闭塞④喘一肺合皮毛,表闭则肺气不宣。病机:寒邪外束,卫阳郁遏,营阳涩滞。治法:开腠发汗,固肺平喘(方要麻黄汤) 伤寒、中风:太阳中风证有汗、脉浮弱,而太阳伤寒证为无汗、脉浮紧。中风证的病机为风寒袭表,营弱卫强(营卫不和),唯其汗出脉弱,为表虚证;伤寒证得基本病机为卫阳被遏,营阴郁滞,以其无汗脉紧称之表实证。 10,痞证的成因与症候特点 脉浮而紧,脉浮主表,脉紧主寒,是太阳伤寒的脉象。太阳伤寒本应辛温发汗,使寒邪从汗解。若误用下法,则正气受挫,表邪趁机内犯,导致气机痞塞,则“紧反入里”而形成痞证。误下先虚其里,使脾胃之气受伤,而邪气由表入里,影响脾胃升降功能,使心下气机无力斡旋,而滞塞不通遂成痞证。 痞证的特点是,患者自觉心下堵闷不舒,然,按之却柔软无物,说明此属无形之邪气雍滞心下,故云“但气痞耳” 11,太阴病“宜服四逆辈“的原因及区别 自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也。当温之,宜服四逆辈。病机:太阴脾脏虚寒,即中阳不足,脾胃虚弱,寒湿内盛,升降失常。主证:自利不渴,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。 治法:温中补虚止利,温中散寒,健脾燥湿, 方剂:轻:理中汤、理中丸;重:理中汤加附子;极重:四逆汤太阴病总的病机为脾胃虚寒,故称”藏有寒“。治疗上张仲景提出,当温之的大法,即温中散寒,健脾燥湿。文中说宜服四逆辈即四逆汤,理中汤一类的方剂。临证可视病情的的虚寒程度,单纯脾胃虚寒用理中汤(丸),重者由脾及肾,伴肾阳虚者宜四逆汤。 12,阴黄与阳黄 发黄有阴黄与阳黄之别。阳黄多由湿热内浴,熏蒸肝胆所致,其证黄色鲜明如橘子色,无汗或头汗出,身热心烦,口渴欲饮,大便秘结或不畅,小便不利,舌苔黄腻,脉弦滑数。阴黄多由寒湿中阻或脾虚内生寒湿,以致寒湿内停,进而影响肝胆疏泄功能,所致,其证黄色晦暗,口不渴或渴喜热饮,大便稀溏,舌淡苔白腻,脉沉迟等。治疗上阳黄用清热利湿退黄,方用茵陈蒿汤,栀子柏皮汤等;阴黄用温中散寒,除湿退黄,方用茵陈术附汤等。 13、何谓坏病?其治疗原则是什么?坏病即变证,指因误治使原发病出现反常变化,无六经病临床特征的病证。由于坏病证候复杂,变化多端,其证有寒热虚实之分,所以变证难以预料,所用何方,亦无成法可遵。因此《伤寒论》原文第十六条提出了“ 观其脉证,知犯何逆,随证治之”的治疗原则。这一原则的内涵就是辨证论治。 14、真武汤证的证候、病机及方药是什么?真武汤证症候是心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地或腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利。其病机是少阴阳虚,水气泛滥。方药组成是:茯苓、芍药、生姜、白术、附子。 15,大陷胸汤证与大柴胡汤证的鉴别证型:大陷胸汤证;大柴胡汤证病因病机:前者是外邪入里化热,热与水饮互结于胸胁;后者是

中医四大经典之《伤寒论》复习试题及答案

伤寒论习题完整 第一章绪论 一.选择题 (一)A1型题 1.《伤寒杂病论》成书的年代是: A.春秋时代B.西汉末年C.战国时代D.晋代E.东汉末年 2.《伤寒杂病论》的作者是: A.王叔和 B.成无己 C.张机 D.林亿 E.华佗 3.首次全文注解《伤寒论》的是: A.孙思邈 B.王叔和 C.成无己 D.林亿 E.柯韵伯 4.《伤寒论》中并病是指: A.两经证候归并为一经 B.一经证候未罢,又出现另一经的证候 C. 两经或三经的证候同时出现 D.阳经与阴经的证候同时出现 E.一经病证为主但兼有其他证候 5.《伤寒论》中合病是指: A.两经证候归并为一经 B.一经证候未罢,又出现另一经的证候 C.两经或三经的

证候同时出现D.阳经与阴经的证候相继出现 E.一经病证为主但兼有其他证候 6.下列哪一种是对《伤寒论》中广义伤寒概念的正确论述: A.以发热为主要症状的疾病 B.一切外感热病的总称 C.感受寒邪,感而即发的疾病 E.由伤寒杆菌引起的疾病D.以恶寒、发热、头痛、无汗为主要临床表现的证候 7.太阳病传为少阴病的传变方式为: A.循经传 B.表里传 C.直中 D.并病 E.合病 8.外感初起太阳与少阴同时发病最恰当的表述为: A.直中 B.并病 C.表里传 D.两感 E.越经传 9.除重复与佚方外,《伤寒论》共载有方剂: A.113首 B.112首 C.111首D.397首E.245首 10.关于《伤寒论》一书主要内容的论述下面哪项是正确的: A.全面地阐述了寒邪所致疾病的证治 B.较为全面地阐述了外感热病及部分杂病的证治 C.全面地阐述了外感疾病和杂病的证治 D.全面论述了外感风寒,兼述外感温热,未论及杂病 E.全面地阐述了外感风寒,未论及外感温热和杂病

伤寒论名词解释及简答论述上课讲义

白饮:又作白米汤,即米汤麻沸汤:滚烫的水 虚烦:指心烦由无形邪热所致 坏病:即变证,指因误治而致病情变化,已无六经病症候可循的病症温针:即烧针,是针灸与艾灸合用的一种方法。操作时,将艾绒缠于针柄上点燃以使热气透入穴位 不了了:指病证绝大部分已经消除,但仍留有不舒适的感觉,了:完结,清楚 伤寒:广义伤寒是指一切外感热病的总称,狭义伤寒是指外感风寒,感而即发的一种发病方式 直中:指病邪不经太阳初期即三阳阶段,直接进入三阴经的一种发病方式合病:是指两经或三经同时发病,而无先后次第之分者 并病:指一经的病证未罢,而另一经病证又起,有先后次第之分者, 称为“并病” 心中疼热:自觉胃脘部疼痛并有灼热感 脏结:如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,关脉小细沉紧,名曰脏结 蛔厥:蛔虫内扰,疼痛剧烈,气机逆乱而致四肢逆冷。 脏厥:指肾脏真阳极虚而致四肢逆冷 除中:症候名,中气败绝之危候。表现为证情危殆而反思饮食 郁冒:头晕目眩如雾覆蒙振振欲擗地:肢体颤动欲扑倒于地 晬时:即周时,一昼夜24小时筋惕肉瞤:肌肉跳动

但欲寐:精神萎靡,呈似睡非睡状态 目瞑:指闭幕懒睁,有畏光感温温:心中自觉蕴结不舒汗出漐漐:形容微微汗出,皮肤潮热脉暴出:脉搏突然浮大 数更衣:大便次数多 息高:息指呼吸,息高是指吸气不能下达,呼吸浅表,为肾不纳气的表现下厥上竭:因阳气虚于下而厥逆,故称下厥;因阴血出于上而耗竭,故称上竭。 苦酒:即米醋圻:裂开 泻利下重:下利重坠不爽感和令相得:即把药调和均匀 噫气:即暧气,胃中气体上出咽喉所发出的声响,其声长而缓谵语:神志不清,胡言乱语,多声音高亢 心中懊侬:心中烦闷殊甚,莫可名状 项背强几几:形容(太阳病)项背拘紧不适,转动俯仰不利之状翕翕发热:形容发热轻而温和欲作再经:指将传经至阳明 将息:调理休息,即服药后护理之法 叉手自冒心:两手交叉按压于心脏部位 时瘈疭:痉病的主要表现,为颈项强直,甚至角弓反张,其中汗出多者为柔痉 循衣摸床:同捻衣摸床,指病人昏迷时,两手无意识地反复触摸衣被床沿。 脾约:脾之转输功能为胃热所约束,不能为胃行其津液,以至肠燥便

湖北中医学院伤寒论试卷

湖北中医学院伤寒论试卷 姓名:专业:班级:学号: 题号一二三四五六七总分核分人 题分10 10 10 20 30 10 10 100 得分 得分阅卷人 一、名词解释(每小题1分,共10分) 1.胃中干 2.须臾 3.劳复 4.口中和 5.协热而利 6.日晡所 7.心下支结 8.脾约 9.并病 10.坏病 得分阅卷人 二、原文填空(每空0.5分,共10分) 1. 太阳之为病,,。(1) 2. 太阳中风,脉浮紧,,身疼痛,,大青龙汤主之。若脉微弱, 汗出恶风者,不可服之,服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。(38) 3. 太阳病,,,桂枝加葛根汤主之。(14) 4.伤寒五六日中风,往来寒热,,,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。(9 6)

5. 太阳病不解,,其人如狂,血自下,下者愈。其外不解者,尚未可攻,当先解其外。外解 已,者,乃可攻之,宜桃核承气汤。(106) 6. 伤寒,,,炙甘草汤主之。(177) 7. 阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也。,身无汗,剂颈而还,, 渴引水浆者,此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。(236) 8. 凡厥者,,便为厥。厥者,。(337) 9. 少阴之为病,,。(281) 10. 伤寒解后,,,竹叶石膏汤主之。(397) 得分阅卷人 三、判断题(下列各题,正确的在题后的括号内的打“√”,错误的则打“×”, 每小题1分,共10分) 1. 大青龙汤证主证俱备,无论脉浮紧或浮缓,均可用大青龙汤治疗。() 2. 服桂枝汤后,大汗出,脉洪大者,白虎加人参汤主之。() 3. 通脉四逆汤与四逆汤药味虽相同,但其功效却不相同。() 4. 附子泻心汤的煎服法是先煎附子后纳三黄共煎而后取汁服之。() 5. 调胃承气汤由大黄、芒硝、枳实、厚朴组成。() 6. 阳明病初起,可能有不发热而恶寒的病证。() 7. 四逆散证的四肢厥冷是由肾阳虚衰所致的。() 8. 桂枝人参汤由桂枝汤加人参组成,主治发热恶寒、头痛自汗、脉浮缓,神疲乏力,四肢倦怠。() 9. 小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。() 10.凡病,若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液,阴阳自和者,必自愈。() 得分阅卷人 四、选择题(共20分) (一)单项选择题(下列各题只有一个正确答案,请将其序号字母填入题后的括号内,每小题1分,共15分) 1. 太阳中风证中汗出的机理是:() A.阳虚不能固摄于外 B.风寒外袭,卫阳不固,营不内守 C.卫虚失固,腠理疏松 D.外邪化热,热迫津出 E.卫气不共营气谐和 2. 附子泻心汤证,除“心下痞”外,应有:() A.身痛 B.恶寒无汗 C.恶寒汗出 D.下利 E.厥逆 3. “伤寒,医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者。”治宜:() A.解其表,表解里自和 B.温其里,里和表自解 C.先解表,后温其里 D.先温里,后解其表 E.解表温里,表里双解 4. 桃核承气汤的治法是:() A.清热化瘀,通下里实 B.清热活血,分消湿热