法国近代最杰出的雕塑家罗丹的

加莱义民

加莱义民(The Burghers of Calais ),青铜,208.5×239×190.5厘米,法国雕塑家罗丹创作于1884-1886年,现存法国加莱市。

1简介

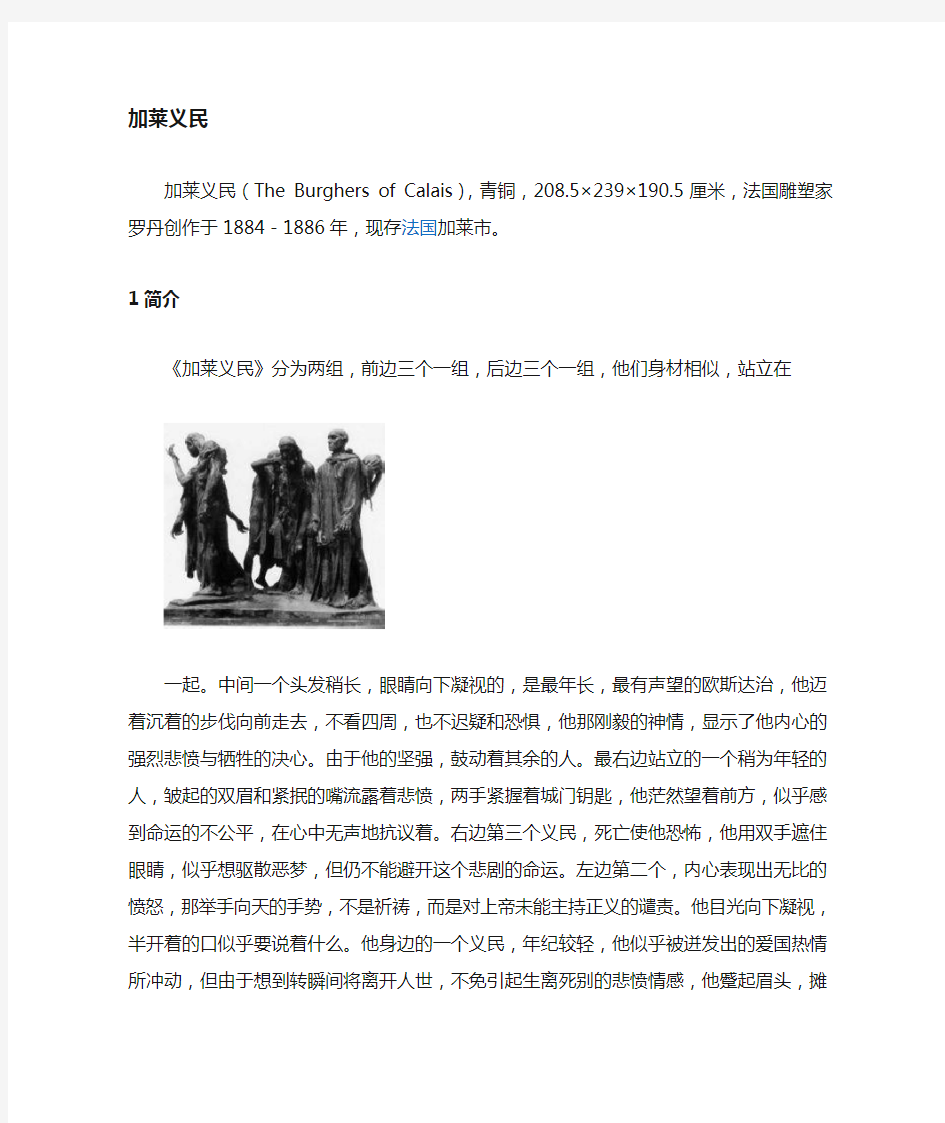

《加莱义民》分为两组,前边三个一组,后边三个一组,他们身材相似,站立在

一起。中间一个头发稍长,眼睛向下凝视的,是最年长,最有声望的欧斯达治,他迈着沉着的步伐向前走去,不看四周,也不迟疑和恐惧,他那刚毅的神情,显示了他内心的强烈悲愤与牺牲的决心。由于他的坚强,鼓动着其余的人。最右边站立的一个稍为年轻的人,皱起的双眉和紧抿的嘴流露着悲愤,两手紧握着城门钥匙,他茫然望着前方,似乎感到命运的不公平,在心中无声地抗议着。右边第三个义民,死亡使他恐怖,他用双手遮住眼睛,似乎想驱散恶梦,但仍不能避开这个悲剧的命运。左边第二个,内心表现出无比的愤怒,那举手向天的手势,不是祈祷,而是对上帝未能主持正义的谴责。他目光向下凝视,半开着的口似乎要说着什么。他身边的一个义民,年纪较轻,他似乎被迸发出的爱国热情所冲动,但由于想到转瞬间将离开人世,不免引起生离死别的悲愤情感,他蹙起眉头,摊开双手,表示无可奈何的神态。在他们身后的一个义民,两手抱头,陷入无比的痛苦之中。虽然后面的三个义民没有前面的那么坚定勇敢,但他们仍然为了全市人民作出自我牺牲,这种壮举同样值得尊敬。[1]

群像富有戏剧性地被排列在一块象地面一般的低台座上。这六个义民的造型各自独立,然而其动势又相互联系着。组雕是一个整体,是一种充满着可歌可泣的义举形象的整体。罗丹以彻底逼近真实和深入探索的精神,尖锐的心理刻画和强烈的性格表现在震撼着人民的心。这件作品不论其结构,和就其对纪念性形象的理解,以及对英雄人文的阐述,都具有革新的意义,显示了罗丹艺术的辉煌不凡。[1]

2背景

1884年,当罗丹正埋头于《地狱之门》的创作时,加莱市当局邀请他制作一座忠魂碑。义民赴难这一事件,源出于法国的历史年鉴:14世纪百年战争时期,英国军队即将攻陷法国的加莱市,加莱市被英军围困将近两年,市民的生命危在旦夕。经过双方的谈判,英王爱德华三世提出残酷的条件:加莱市必须选出六个高贵的市民任他们处死,并规定这六个人出城时要光头、赤足、锁颈,把城门钥匙拿在手里,才可保全城市。这是法国人民永难忘怀的历史悲剧。加莱市本要求罗丹制作义民中的一个,但罗丹了解到历史后,答应只收一个雕像的报酬而塑造六个雕像。[2]

3轶事

英法百年战争(1337-1453)爆发后,法军节节败退。1347年8月,英王爱德华三世指挥大军在克雷西大败法军,受伤的法王腓力六世率领残军落荒而逃。英军乘胜追击,北上包围了港口城市加莱,断绝了进城的粮草。加莱人奋勇抗战,拼死守城,但是腓力六世不愿派兵增援。在坚持了11个月后,弹尽粮绝的加莱人被迫乞降——加莱市长约翰·德维耶纳(John de Vienne)爬上城垛举起了英国国旗。[3]

加莱人乞降,终于让爱德华三世松了口气,不禁窃喜,便派他的手下沃尔特·曼尼和巴西特前往恰谈. 约翰·德维耶纳对他们说:“尊敬的先生,你们是非常勇敢的骑士,应该知道我们是作为法王的臣民,奉旨守卫这座城市,我们已经竭尽全力了。没有得到增援的希望,我们已陷入绝境;如果你们的主人,仁慈的国王,不怜悯我们,我们必定饥饿而死。因此,我恳请你们在你们国王面前为我们求情,请他同情同情我们,给我们一条生路;我们愿意交出这座城市及其所有的一切。” 加莱自古就是海盗的根据地,英国商船常遭掠夺,英王一直对加莱人有很深的敌意。这次围困加莱,不仅军事上损失惨重,而且惹得国内怨声载道,军队差点还发生哗变。因此,爱德华三世并不想轻易放过加莱人,要好好羞辱他们一番。他提出:“如果加莱市长让六名有声望的加莱市民身着衬衣,光头赤脚,颈套绳索,带着加莱城门的钥匙前来,并任由我们处置,其他人则可饶恕。” 约翰·德维耶纳来到市场,敲响了集合的钟声,全城男女老少蜂拥而至。他向市民宣布了英国人提出的条件。听罢这种屈辱的条件,人们无不悲伤和绝望,就连市长也泣不成声。不一会儿,尤斯塔斯·德·圣皮埃尔,全市最富有的市民,站起来说:“先生们,如果我们本来能找到办法使市民不因饥饿而大量丧生,我们却没有去做,那将是最大的遗憾;如果我们能够避免这种悲剧的发生,在吾主耶稣基督眼里也将是值得称道的。如果我的牺牲能拯救我的同胞,我愿成为六人中的第一个。”尤斯塔斯话音刚落,人们全体起立,向他表示敬意。接着,富有而又受人尊敬的约翰·戴尔站起身说,他愿意成为第二个。此后,又有四人相继报名。[3]

悲痛欲绝的市民护送六位勇士到了城门口,约翰·德维耶纳带着他们六人出了城。他对沃尔特·曼尼说:“作为加莱市长,在市民的同意下,我把这六人交给你;我向你发誓,他们过去、现在都是加莱最富有、最受人尊敬的居民。我恳求你哀求你们的国王不要处死他们。”

当六人由沃尔特·曼尼带到爱德华三世面前后,他们双腿下跪,双手高举,说道:“英武无比的国王,在您面前的是六位加莱市民,我们都是富有的商人,给您带来了城门的钥匙。我们完全遵照您的意愿投降,是为了拯救饥寒交迫的加莱市民。因此,恳求仁慈的国王慈悲为怀,宽恕我们吧。”

目睹此情此景,在场的所有男爵、骑士、护卫无不流下了同情的泪水。爱德华三世怒目而视,命令砍下六人的头。在场的所有人乞求国王慈悲为怀,宽恕他们,可是国王根本不听。这时,沃尔特·曼尼力谏道:“仁慈的陛下,请息怒。陛下有伟大而高尚心灵的美誉,不能因此事而受损,陛下也不要因此事让他人鄙视。如果陛下处死了这六位令人尊敬的人,全世界会说陛下残酷无情,因为他们是自愿向仁慈的陛下投降,是为了拯救他们的同胞。”爱德华三世还是无动于衷,说道:“朕意已决。”并下令处死他们。

这时,身怀六甲的王后亲自下跪,泪流满面地哀求说:“仁慈的陛下,既然我冒着千难万险渡海来看陛下,我以前从未求过陛下什么事,现在我恳求陛下,为了仁慈的圣母玛丽亚之子耶稣基督,为了陛下对我的爱,宽恕这六个人,以作为陛下送给我的礼物吧。” 国王看着王后,沉默良久,然后说道:“哦,亲爱的,朕真希望你在别处而不是在这里;既然你以这种方式求朕,朕怎么能拒绝;就把他们交给你吧,由你全权处置。”王后把这六位市民带到她下榻处,让人解开套在他们颈上的绳索,给他们换上新衣服,为他们做了一顿丰盛的晚餐。然后,给他们每人六个金币,由护卫送他们安全离开了营地。

六位义民英勇赴难的精神感动了整个加莱市,被市民奉为加莱的城市英雄。他们的故事也一代一代地被人们传颂。1884年,为了纪念这六位义民,加莱市市长邀请雕塑家罗丹制作一座忠魂碑。罗丹兴奋地接受了这一任务,创作了不朽的《加莱义民》群雕。这组雕像于1895年揭幕,如今仍矗立在加莱市的里席尔广场。也许有人会说,这是一次投降,一次屈辱的投降,这六人代表加莱屈辱地投降,怎么能算义民?但是,我们也不能说只有那些宁死不屈者才是真英雄吧。投降不是好事,是屈辱,却也不应一味反对。如果是竭尽全力仍不敌而降,又有什么可值得指责的呢?再说,中国不是还有句老话:留得青山在不怕没柴烧。

THE BURGHERS OF CALAIS

In 1347 the French port of Calais was captured by the army of the king of England, Edward the Third, after a year-long siege. Calais was important to the English, not only because of its position just across the English channel, but because it had been a base for French pirates who made regular raids on the English. King Edward hated Calais and its citizens.

The siege had left the people of Calais starving to death, and the French army could not get close enough to the city to try to rescue them: the marshy land and the presence of English troops made that impossible.

In desperation the governor of Calais, Jean le Vienne, asked to parley with the enemy. King Edward sent two of his barons to hear what he offered. The governor told them how the people were dying of hunger, and asked that the citizens be allowed to leave the city in order to survive. Then the English troops could occupy it and its castle.

The barons went back and told Edward about Jean le Vienne’s proposal, but he would have none of it: Calais must surrender unconditionally, and that was that.

The barons tactfully pointed out that the king might find it wise to set an example of mercy: if he did not, there might be retaliation by enemies in the future, with no mercy showed to English citizens.

Edward gave this some thought and made a decision. ‘You can tell the governor of Calais that six of its chief citizens must walk barefoot from the town to my camp, with rope halters round their necks and the keys to the city and the castle in their hands. On them,’ he said darkly, ‘I will do my will. The rest of the ci tizens will be pardoned.’

Jean le Vienne ordered the city bell to be rung, and when they heard it the people gathered at the city centre to hear what they hoped would be good news. But when they heard what the king had decreed, they were soon groaning and weeping in despair.

Then one of the chief burgesses of Calais stepped forward. His name was Eustace de St. Pierre. He said he was prepared to give himself up to the English king, and was happy to do this and so save the citizens of Calais. One after the other, five more men joined him. Barefoot, and with ropes round their necks, they set out on the painful walk to the king’s tent. Edward was waiting for them, and with him was his much-loved wife, Philippa.

The six burghers of Calais knelt before the king and queen. Then Eustace de St. Pierre said: ‘We are six men of the old bourgeoisie of Calais, and we bring you the keys of the city and the castle. We entreat you to show compassion to our suffering townsfolk.’ Many of the English lords present shed tears o f pity – and of respect for the men’s bravery – as they listened.

But king Edward was still angry with Calais, which had cost him so much in English lives and money, and ordered that the six men were to be beheaded at once.

One of the barons who had talked with the governor of Calais now came forward. ‘Sire, you have a reputation for being noble and generous. I urge you to restrain your anger and not tarnish your reputation for fairness by a vengeful act of cruelty.’

The king would not listen, but called for the executioner to come with his axe. ‘The people of Calais have caused the death of so many of my men, now these men must die.’

Queen Philippa came closer to her husband. She was expecting a baby very soon, but despite the bulk of her pregnancy she dropped on her knees in front of the king. ‘My lord,’ she said, ‘I risked great danger by sailing from England to be with you, and have asked for nothing in return. Now I humbly ask for one gift: for God’s sake, and for the sake of your love for me, be merciful!’ And she too broke down in tears.

The king looked down at her in silence for a long time. Then he said, ‘ I could say I wish that you had not been here! Then I would not have had to listen to a request I cannot refuse. I give these six burghers of Calais into your care: do what you like with them.’

Queen Philippa led the six men to her own part of the camp. Here her attendants took the rope halters from their necks, provided clean clothing, and made them a good meal. The queen then gave them some money and saw that Eustace de St Pierre and his friends were escorted safely out of the camp and back to Calais. From time to time after that the English and French tried to make treaties and peace agreements. Sometimes they were successful, but the truces did not last. The ‘Hundred Years War’ did not end until 1453 – and, some say, not even then. They name the year 1558, when the English were finally forced out of Calais for good.

法国雕塑家罗丹说

法国雕塑家罗丹说:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”罗丹还说:“所谓大师就是这样的人,他们用自己的眼光去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能发现出美来。”作者心中的天地有多大,作品就有多厚重;文化功底有多宽,作品的内涵就有多深;而根雕艺术家的悟性有多高,创作的胆量就有多大。艺如其人,千真万确。数十年来,我潜心艺术,结合了书法艺和根雕艺术独创出了根艺书法。 我国是四大文明古国之一,在漫长的生产和生活实践中,我们的祖先创造了极其丰富、光辉灿烂的文化遗产,独具特色的书法艺术就是其中的重要组成部分,至今仍在人类文化的宝库中熠熠生辉。书法主要通过汉字的用笔用墨、点画结构、行次章法等来表现人的气质、品格和情操,从而达到一定的审美境界。世界上拥有书法艺术的民族屈指可数,而书法可谓是中国传统文化艺术发展五千年来最具经典标志的民族符号。根雕,似百花苑中初绽的蓓蕾、文化园里的艺术奇葩、不可多得的东方艺术特产,世间孤品,独一无二,因此,把古老的中国书法艺术同根雕艺术结合起来,以盘根错节的植物、形质各异的扁平古根为主料,发现其酷似汉字的神韵,以毛笔书法为结字法则,以草书为范本,经纯手工加工成精美的根艺书法作品。这种大胆的艺术创新,便是根艺书法的灵魂。她赋予了汉字以立体、原始、生态、质朴的表现力,其立体地表现了汉字的结构之美,形象生动地表现了古老汉字的内涵和神韵,因此根艺书法具有崇高的美学境界,是独树一帜的艺术珍品。根艺创作技法说起来简单,做起来却绝非易事。许多根艺作者都懂得,根艺作品源于自然、高于自然、还其自然的道理。自然美,是作者创作过程中须遵从的最高境界,其制作应强调“三雕七借”和意向造型,不管是什么根材,或是什么创作题材,都必须遵守这个原则。在雕琢方法上应是“三雕七磨”,即以模仿根自然形态的磨制方法为主,以少量、局部的雕琢为辅,使雕磨过的部分和根的形态尽量融为一体,不露雕琢的痕迹,因此根艺书法的创作需要奇特的根材、丰厚的文化功底、精湛的创作技巧。奇特的根材,需要寻奇觅美。根艺书法从某种意义上讲,是一种发现美的艺术。有人说,有了奇特的根材,便是成功的一半。此话不无道理。但并不是仅仅依靠运气和拾趣就能发现的。有道是,踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫,只有生活 经验积累丰富的人,具有敏锐艺术审美眼光的人,才更能遇之。丰厚的文化功底,指的是面对杂乱纷繁,“横看成岭侧成峰”的材体,从联想、构思、立意到整个创作过程,使材体自然美得以充分的显现提升,并和人工美有机交融而所具备的综合素质。精湛的技艺,指的是通过勤动手、多实践而练出来的手上功夫。根材中所蕴藏的自然美和丰富的联想、构图、结字,都要通过技法来表现。凡施以刀工雕磨之处,要尽力处理好过渡,使之不留痕迹,没有匠气,如行云流水、浑然天成。总之,创作不是一蹴而就的事,它是一个脑力劳动和体力劳动相结合的复杂过程,要上升到一个完美的境界,必须处处留心生活、涉猎百家、博采众长、勤学苦练。具体的制作方法主要是:选材。根书贵在自然天成,需要寻觅好的根材,但好的根才并不是随处可见的。只有生长于山崖、涧岩、石缝及石表等处的裸露或半显的硬质古根,因挤夹、攀援石表而扁平者为最佳。基本处理。与根雕的创作过程一样,要经过浸泡去皮,脱脂,杀虫防腐,自然阴干,粗磨、细磨以备用,此处不多赘述。最关键的一步是单字的构思。先不急于动手雕刻,应仔细琢磨,依其根形,据其长势,裁截成字,力求字形独立完整,杜绝拼接,这要求有相当深厚的美学基础和书法功底,非功底深厚,难以精美作品。有时,对一块根材的构思长达数月,常人看来无比的枯燥乏味,但我却从中体会到创作艰辛的背后更多的是快乐。最后将多个单字按气韵、走势、纹理、笔法、风格,分门别类,有机结合成锦言、妙句、诗文、联络。不生拼硬凑,不牵强附会,要做到天衣无缝、一气呵成。打磨上漆之后,再依据作品尺幅大小,制框,装裱,落款,整件作品完成。根艺书法的创作选材严格,制作工序复杂,历时较长,作返璞归真,天工造化,超凡脱俗,每件作品均存世唯一,具有很高的艺术价值。在经济、文化快速发展的今天,它远不仅把玩手艺、装扮生活,其社会价值、经济价值、精神作用是值得重视的。它那诗情画意般的艺术造型,天姿婀娜之娇态,恢弘奔放之气势,飘飘于然的韵味,使人在陶冶情操、愉悦身心的享受中,不由得托着对大自然的无限情思,从而崇尚、爱戴、保护大自然,自觉地和天地万物、生灵造化和谐共处。根艺书法精神方面的作用,便是它那丰富的艺术内涵和深邃的意境,深深震撼着人们的心灵,在人们透过视觉传导快感,并为之陶醉的过程中,人们不免产生无限的遐想,从中领悟出某些哲理,从而激发奋发

高中美术:罗丹的雕塑艺术教案

新修订高中阶段原创精品配套教材 :罗丹的雕塑艺术教材定制 / 提高课堂效率 /内容可修改 : Rodin's Sculpture Art 教师:风老师 风顺第二中学 编订:FoonShion教育

:罗丹的雕塑艺术 美术教案-罗丹的雕塑艺术 罗丹的雕塑艺术 教学目的: 1、欣赏西方近代雕塑艺术中的典范人物罗丹的作品,了解以法国为中心的近代雕塑的艺术成就及风格。 2、通过欣赏罗丹等人的雕塑作品,使学生领悟到雕塑可以深入表现人的精神世界与思想内涵,以及作者通过雕塑这一艺术语言对自己情感的抒发。 3、通过对罗丹雕塑作品的临摹,初步了解雕塑的艺术方法及其工作的艰辛和快乐。 教学重点: 1、了解罗丹雕塑的艺术风格与思想内涵。 2、通过对罗丹的作品的欣赏,领悟其内心情感的表达。 教学过程(https://www.360docs.net/doc/324028044.html,): 一、导入: 通过对古希腊、文艺复兴时期的作品的回忆,介绍西方

雕塑艺术的状况及罗丹雕塑的地位引入课题。 二、罗丹简介: 奥古斯特罗丹(1840——1917)是19世纪法国最有影响的雕塑家。他一生勤奋工作,敢于突破官方学院派的束缚,走自己的路。他善于吸收一切优良传统,对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法,理解非常深刻。罗丹有强烈的爱国主义热情,对资产阶级腐朽势力深恶痛绝,他经常通过雕塑这一艺术手段,表达自己内心的情感。 三、罗丹的雕塑作品赏析 1、《青铜时代》 以一个像植物一样律动而舒展的青年人体,表现人类刚从自然束缚中舒醒过来的状态,以象征人类从蒙昧走向文明的时代特征。这件作品与学院艺术的风格迥然不同,因而受到攻击和诋毁,成为艺术界争论的对象,不断地遭到攻击。但是历史证明,罗丹的这件人体雕塑,是人类文明初始的真实象征和生动写照。 2、《地狱之门》 这件大型雕塑共有186个形象,是根据但丁的《神曲地狱篇》构思创作的,历时达37年,直到他去世前一年还在修改。《地狱之门》代表的是罗丹更为内在的痛苦与压抑的灵魂。 3、《思想者》 这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融于一

雕塑大师罗丹的阅读材料

雕塑大师罗丹的阅读材料 雕塑大师罗丹的阅读材料这座雕像取材于13世纪的一段史实:意大利比萨的君王乌谷利诺十分残暴,人民奋起反抗,终于推翻了他的统治。起义者把他和他的两个儿子囚禁在一座荒山的高塔里,把他们活活饿死了。 18世纪法国著名的雕塑家加尔波据此创作了一座表现他们挨饿而死的雕像。他着力刻画乌谷利诺挨饿的恐怖情景:两个儿子已饿死在他身旁,他肝肠寸断,一只手压着肚子,一只手拼命挥舞,似乎在呼救。 罗丹看了一会,不无遗憾地摇摇头,说:“啊!加尔波大师糟蹋了这一惊心动魄的素材。”他的学生问:“老师,怎么处理这一素材,才能惊心动魄呢?” 罗丹说:“我决定要重新创作……”这就是我们后来看到的塑像:乌谷利诺的一个儿子刚断气,另一个垂死挣扎。他一只手抓着父亲的胳膊,仰着头,似乎在凄厉地喊叫。而乌谷利诺充耳不闻,伏在已死的那个儿子身上,正准备低下头以儿子的尸肉充饥,似乎又下不了口。瘦削的脸在抽搐,展现了内心剧烈的斗争:兽性和人性的斗争。这个极其残暴的人,什么事都干得出来,以儿子未寒的尸肉充饥符合他的性格。但他毕竟是人,所以下口之前,又有一番犹豫,这也是符合情理的。 罗丹的学生看了老师的新作,评论说:“老师的作品确实超过

了加尔波的作品。因为加尔波只揭示了局部的真实,而罗丹老师则刻画了暴君乌谷利诺在特定环境中挨饿的真实情景,因而具有震撼人心的艺术感染力。” 雕塑大师罗丹的阅读题目1、用横线画出三处表示作者联想的部分,并照样子,给下列的句子加上自己的联想。 (1)康乃馨静静地盛开在花瓶里,—————————— (2)一阵风吹来,银杏叶纷纷飘落,—————————— 2、画出学生对罗丹作品进行评价的话,再写出你对这座塑像的评价。 雕塑大师罗丹的阅读答案1、丹的作品 (1).春姑娘迈着轻盈的脚步,向我们招手。 (2).秋天丰收的喜悦,深深流入心底。 2、塞,罗丹的这个作品真是惟妙惟肖、引人入胜啊,他把父亲的残暴生动形象的描绘了出来,父亲饿得抓狂,简直忍心把儿子给吃了!”可以了吧

法国近代最杰出的雕塑家罗丹的

加莱义民 加莱义民(The Burghers of Calais ),青铜,208.5×239×190.5厘米,法国雕塑家罗丹创作于1884-1886年,现存法国加莱市。 1简介 《加莱义民》分为两组,前边三个一组,后边三个一组,他们身材相似,站立在 一起。中间一个头发稍长,眼睛向下凝视的,是最年长,最有声望的欧斯达治,他迈着沉着的步伐向前走去,不看四周,也不迟疑和恐惧,他那刚毅的神情,显示了他内心的强烈悲愤与牺牲的决心。由于他的坚强,鼓动着其余的人。最右边站立的一个稍为年轻的人,皱起的双眉和紧抿的嘴流露着悲愤,两手紧握着城门钥匙,他茫然望着前方,似乎感到命运的不公平,在心中无声地抗议着。右边第三个义民,死亡使他恐怖,他用双手遮住眼睛,似乎想驱散恶梦,但仍不能避开这个悲剧的命运。左边第二个,内心表现出无比的愤怒,那举手向天的手势,不是祈祷,而是对上帝未能主持正义的谴责。他目光向下凝视,半开着的口似乎要说着什么。他身边的一个义民,年纪较轻,他似乎被迸发出的爱国热情所冲动,但由于想到转瞬间将离开人世,不免引起生离死别的悲愤情感,他蹙起眉头,摊开双手,表示无可奈何的神态。在他们身后的一个义民,两手抱头,陷入无比的痛苦之中。虽然后面的三个义民没有前面的那么坚定勇敢,但他们仍然为了全市人民作出自我牺牲,这种壮举同样值得尊敬。[1] 群像富有戏剧性地被排列在一块象地面一般的低台座上。这六个义民的造型各自独立,然而其动势又相互联系着。组雕是一个整体,是一种充满着可歌可泣的义举形象的整体。罗丹以彻底逼近真实和深入探索的精神,尖锐的心理刻画和强烈的性格表现在震撼着人民的心。这件作品不论其结构,和就其对纪念性形象的理解,以及对英雄人文的阐述,都具有革新的意义,显示了罗丹艺术的辉煌不凡。[1] 2背景 1884年,当罗丹正埋头于《地狱之门》的创作时,加莱市当局邀请他制作一座忠魂碑。义民赴难这一事件,源出于法国的历史年鉴:14世纪百年战争时期,英国军队即将攻陷法国的加莱市,加莱市被英军围困将近两年,市民的生命危在旦夕。经过双方的谈判,英王爱德华三世提出残酷的条件:加莱市必须选出六个高贵的市民任他们处死,并规定这六个人出城时要光头、赤足、锁颈,把城门钥匙拿在手里,才可保全城市。这是法国人民永难忘怀的历史悲剧。加莱市本要求罗丹制作义民中的一个,但罗丹了解到历史后,答应只收一个雕像的报酬而塑造六个雕像。[2] 3轶事

罗丹的雕塑艺术

罗丹的雕塑艺术 教学目的: 1、欣赏西方近代雕塑艺术中的典范人物罗丹的作品,了解以法国为中心的近代雕塑的艺术成就及风格。 2、通过欣赏罗丹等人的雕塑作品,使学生领悟到雕塑可以深入表现人的精神世界与思想内涵,以及作者通过雕塑这一艺术语言对自己情感的抒发。 3、通过对罗丹雕塑作品的临摹,初步了解雕塑的艺术方法及其工作的艰辛和快乐。 教学重点: 1、了解罗丹雕塑的艺术风格与思想内涵。 2、通过对罗丹的作品的欣赏,领悟其内心情感的表达。 教学过程: 一、导入: 通过对古希腊、文艺复兴时期的作品的回忆,介绍西方雕塑艺术的状况及罗丹雕塑的地位引入课题。 二、罗丹简介: 奥古斯特罗丹(1840——1917)是19世纪法国最有影响的雕塑家。他一生勤奋工作,敢于突破官方学院派的束缚,走自己的路。他善于吸收一切优良传统,对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法,理解非常深刻。罗丹有强烈的爱国主义热情,对资产阶级腐朽势力深恶痛绝,他经常通过雕塑这一艺术手段,表达自己内心的情感。 三、罗丹的雕塑作品赏析 1、《青铜时代》 以一个像植物一样律动而舒展的青年人体,表现人类刚从自然束缚中舒醒过来的状态,以象征人类从蒙昧走向文明的时代特征。这件作品与学院艺术的风格迥然不同,因而受到攻击和诋毁,成为艺术界争论的对象,不断地遭到攻击。但是历史证明,罗丹的这件人体雕塑,是人类文明初始的真实象征和生动写照。 2、《地狱之门》 这件大型雕塑共有186个形象,是根据但丁的《神曲地狱篇》构思创作的,历时达37年,直到他去世前一年还在修改。《地狱之门》代表的是罗丹更为内在的痛苦与压抑的灵魂。 3、《思想者》 这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融于一体,体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。罗丹的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美,而且蕴藏着深刻与永恒的精神。 教师总结:这是一个强劲而富有内力,成熟而又深刻的形象。那生命感强烈的躯体,在一种极为痛苦状的思考中剧烈地收缩着,紧皱的眉头,托腮的手臂,低俯的躯干,弯曲的下肢,似乎人体的一切细节都被一种无形的压力所驱动,紧紧地向内聚拢和团缩,仿佛他凝重而深刻的思考是整个身体的力量使然。罗丹认为深刻的思想是靠富有生命活力的人体来表现的,所以,他的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美,而且蕴籍着深刻与永恒的精神。 4、《加莱义民》 这件作品是大型纪念碑雕塑,这组雕塑以恢弘而真实的历史情境,表现了一种及为悲壮而崇高的精神气节与牺牲行为,以精致而深刻的心理表现,形象地刻画了在死亡面前,不同人物的情感与个性。同时,还以独特的群像形式,突破了传统纪念碑雕塑的程式。 5、《巴尔扎克》 以上我们欣赏了罗丹的几件作品,大家想一想,罗丹的雕塑作品是如何表达他的内在情感的?

第5课抽象艺术作品分析

第5课:走进抽象艺术 (一)作品分析 《即兴之31》(油画,1931年)康定斯基(俄国) 【康定斯基】出生于莫斯科,父亲是茶商,幼年时期与父母居住在罗马和佛罗伦萨,后来回敖德萨。少年时起就画画,写诗,弹钢琴,拉大提琴。曾在莫斯科大学获得社会科学和法律学的学位。1896年,即康定斯基30岁时,决意学习绘画。在慕尼黑美术学院学画直到1900年,此后即开始了活跃的艺术实践活动。 康定斯基倡导即兴作画,以表现艺术家的需要。他认为精神因素是艺术中最重要的东西,艺术不是对自然的模仿或精心制作,而是内心的需要。“艺术就像自然、科学、政治一样是一个自足的领域,它受到适合自己需要的自身规律的支配”。寻找这个规律正是画家终身奋斗的目标。他特别强调绘画同音乐的结合,音乐在所有的艺术种类中是最抽象的。康定斯基在《论艺术的精神》一书中详尽论述了音乐与绘画存在着的深刻联系。在康定斯基看来,绘画必须创造出一个与自然对象相和谐的新的现实。绘画中的色彩犹如音乐里的音符,它本身就能够打动观众。画家以这种抽象艺术来表达自己的内心世界,在观众中唤起音乐所产生的那种难以用语言表达的艺术情感。康定斯基追求绘画的音乐感,最后发展出情绪性的抽象绘画。 康定斯基的抽象作品带有很强的个人情感,因此有人称他的艺术为“热抽象”艺术。他的抽象作品大都完全脱离了客观对象,为避免标题给观众的引导性联想,他常常像音乐作品的标题那样给自己的画取上“即兴”、“作品X号”等名称。 《百老汇的爵士乐》(油画,127厘米×127厘米,1942—1943年,纽约现代艺术博物馆藏)蒙德里安(荷兰) 荷兰的蒙得里安始终想象着用最简单的美术语言要素——直线和纯色组成他的画。他想让他的艺术去揭示在主观性的外形不断变化的背后隐藏着的永恒不变的实在。他自己说:“我一步一步地排除着曲线,直到作品最后只由直线和横线构成,形成十字形,……直线和横线是两相对立的力量的表现;这类对立物的平衡到处存在着,控制着一切。”他从大大小小的原色块和矩形直角形状的组合中寻求所谓“表里平衡,个性和集体平衡,自然与精神、物质与意识的平衡”等。他认为这才是反映了宇宙最本质的客观法则。人们称他的这种抽象画为“冷抽象”,也称几何风格派。 《百老汇的爵士乐》是蒙德里安最著名的作品之一,也是他极少直接来自现实感受的作品之一。在这幅作品中,蒙得里安把他对纽约百老汇音乐的感受和认识用他自己的语言方式表现出来,创作出了一种视觉音乐。像铜管乐器一样明亮的黄色线,在霓虹灯光般的红色、蓝色、灰色小点的闪烁下,呈现出一种爵士乐的节奏感。我们还能感受到纽约最繁华的百老汇夜晚的嘈杂。密如蜘蛛网的垂直和水平的线条,很容易使人联想到百老汇街都是直角相交的道路。 《红树》(油画,1908年) 蒙德里安(荷兰) 《灰树》(油画,1912年) 蒙德里安(荷兰) 《开花的苹果树》(油画,1912年) 蒙德里安(荷兰) 【蒙德里安】(1872—1944)荷兰画家,生于荷兰阿姆尔弗特,卒于美国纽约。父亲是一位喜爱绘画的小学校长,他从小受父亲的影响而喜欢绘画,并向父亲和画家叔父学习绘画。17岁时取得了小学绘画教师资格证书,三年后又拿到中学绘画教师资格证书。1892年他来到阿姆斯特丹,进入国立美术学院开始正式严格的写实绘画训练,成为颇受教师赏识的基本功扎实的好学生。1908年前,他画了大量的写实风景画,其笔法肯定、形象概括,具有很高的艺术水准。1908年后,他开始探索新的表现手法,1911年底他来到巴黎,马上受到立体主义影响,并开始以“树”为题不断探索抽象化的表现。1914年后又放弃立体主义,转向几何形符号式的绘画,终于20世纪初形成独特的纯几何形的抽象风格。最后他以绘画的基本元素的直线直角相交构成富有节奏感的大小不等的几何图形,再用最单纯原色的不见笔触的色块与其匹配,成为独树一帜的“新造型主义”艺术,而名扬世界。人们一见到粗黑的横竖直线构成大小不等的红、黄、蓝、灰的方形、矩形的画面,便知那就是蒙德里安的作品。他认为惟有这种抽象的几形图形形式,才是绘画最本质的。他将以往的所有传统技巧统统抛弃,在他的画中不见其他任何画派的影子,他以其新形式的作品开拓了人类的艺术眼界,引领人类追求最单纯的和谐。

第7课罗丹的雕塑教案

《罗丹的雕塑》教学方案 人美版义务教育教科书七年级上册第7课 初中美术教案《罗丹的雕塑》 教学目标: 1、欣赏西方近代雕塑艺术中的典范人物罗丹的作品,了解以法国为中心的近代雕塑的艺术成就及风格。 2、通过欣赏罗丹等人的雕塑作品,使学生领悟到雕塑可以深入表现人的精神世界与思想内涵,以及作者通过雕塑这一艺术语言对自己情感的抒发。 3、通过对罗丹雕塑作品《思想者》的临摹,初步了解雕塑的艺术方法及其工作的艰辛和快乐。 教学重点: 1、了解罗丹雕塑的艺术风格与思想内涵。 2、通过对罗丹的作品的欣赏,领悟其内心情感的表达。 教学难点:作品通过艺术语言,具体地表达了作者对生命的和艺术的理解。

扬。1880年,他的强调表现人类美德为主题的裸体塑像“施洗约翰”展出,进一步提高了罗丹的声望。自此罗丹建立了个人工作室,并接受政府定件,题材自定。他便选择了取材但丁“神曲”的“地狱之门”这一与建筑紧密相连的巨大艺术工程,耗去了他后半生的整整37年,至逝世也未完成。结合“地狱之门”完成的“吻”、“思想者”、“亚当”、“夏娃”等获得普遍的赞扬。1886年完成历史纪念雕像“加莱义民”。其后,完成“巴尔扎克”、“雨果”等一系列名作家、艺术家的塑像。 1916年法国政府为答谢罗丹把全部作品捐献国家,特建立罗丹博物馆。1917年11月17日罗丹在巴黎附近的缪当去世。资料的同学要事先进行筛选。 其他同学认真听,可以补充,可以向其他组或同组的同学提问。达到互相学习的目的。 四、罗丹的雕塑作品赏析(10分钟) 深入分析《加莱义民》(10分钟)1、《加莱义民》 历史背景:14世纪百年战争时期, 英国军队即将攻陷法国的加莱市,加 莱市被英军围困将近两年,市民的生 命危在旦夕。经过双方的谈判,英王 爱德华三世提出残酷的条件:加莱市 必须选出六个高贵的市民任他们处 死,并规定这六个人出城时要光头、 赤足、锁颈,把城门钥匙拿在手里, 才可保全城市。这是法国人民永难忘 怀的历史悲剧。 图片展示加莱义民的不同角度。加深 学生对雕塑是三维立体作品的印象。 作品题材:六位市民慷慨赴死的情 景。刻画了不同身份的市民在面对死 亡时的内心活动。 形式分析:雕塑构思新颖。罗丹用深 学生根据教 师提出的问 题进一步思 考。 学生配合教 师共同完成 局部分析。 学生可以展 开联想,充分 引导学生 通过美术 作品的审 美特征发 掘其内在 的历史价 值。

雕塑大师阅读题答案

雕塑大师阅读题答案 这座雕像取材于13世纪的一段史实:意大利比萨的君王乌谷利诺十分残暴,人民奋起反抗,终于推翻了他的统治。起义者把他和他的两个儿子囚禁在一座荒山的高塔里,把他们活活饿死了。 18世纪法国著名的雕塑家加尔波据此创作了一座表现他们挨饿而死的雕像。他着力刻画乌谷利诺挨饿的恐怖情景:两个儿子已饿死在他身旁,他肝肠寸断,一只手压着肚子,一只手拼命挥舞,似乎在呼救。 罗丹看了一会,不无遗憾地摇摇头,说:“啊!加尔波大师糟蹋了这一惊心动魄的素材。”他的学生问:“老师,怎么处理这一素材,才能惊心动魄呢?” 罗丹说:“我决定要重新创作……”这就是我们后来看到的塑像: 乌谷利诺的一个儿子刚断气,另一个垂死挣扎。他一只手抓着父亲的胳膊,仰着头,似乎在凄厉地喊叫。而乌谷利诺充耳不闻,伏在已死的那个儿子身上,正准备低下头以儿子的尸肉充饥,似乎又下不了口。瘦削的脸在抽搐,展现了内心剧烈的斗争:兽性和人性的斗争。这个极其残暴的人,什么事都干得出来,以儿子未寒的尸肉充饥符合他的性格。但他毕竟是人,所以下口之前,又有一番犹豫,这也是符合情理的。 罗丹的学生看了老师的新作,评论说:“老师的作品确实超过了加尔波的作品。因为加尔波只揭示了局部的真实,而罗丹老师则刻画了暴君乌谷利诺在特定环境中挨饿的真实情景,因而具有震撼人心的艺术感染力。” 在文中用横线画出三处表示作者联想的部分,并照样子,给下列的句子加上自己的联想。 (1)康乃馨静静地盛开在花瓶里,—————————— (2)一阵风吹来,银杏叶纷纷飘落,—————————— 3 用曲线画出学生对罗丹作品进行评价的话,再写出你对这座塑像的评价。 (1)罗丹的作品() 1.春姑娘迈着轻盈的脚步,向我们招手。 2.秋天丰收的喜悦,深深流入心底。 “哇塞,罗丹的这个作品真是惟妙惟肖、引人入胜啊,他把父亲的残暴生动形象的描绘了出来,父亲饿得抓狂,简直忍心把儿子给吃了!”可以了吧

罗丹的雕塑艺术

罗丹的雕塑艺术 教学目的: 1、欣赏西方近代雕塑艺术中的典范人物罗丹的作品,了解以法国为中心的近代雕塑的艺术成就及风格。 2、通过欣赏罗丹等人的雕塑作品,使学生领悟到雕塑可以深入表现人的精神世界与思想内涵,以及作者通过雕塑这一艺术语言对自己情感的抒发。 3、通过对罗丹雕塑作品的临摹,初步了解雕塑的艺术方法及其工作的艰辛和快乐。 教学重点: 1、了解罗丹雕塑的艺术风格与思想内涵。 2、通过对罗丹的作品的欣赏,领悟其内心情感的表达。 教学过程: 一、导入: 通过对古希腊、文艺复兴时期的作品的回忆,介绍西方雕塑艺术的状况及罗丹雕塑的地位引入课题。 二、罗丹简介: 奥古斯特罗丹(1840——1917)是19世纪法国最有影响的雕塑家。他一生勤奋工作,敢于突破官方学院派的束缚,走自己的路。他善于吸收一切优良传统,对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法,理解非常深刻。罗丹有强烈的爱国主义热情,对资产阶级腐朽势力深恶痛绝,他经常通过雕塑这一艺术手段,表达自己内心的情感。 三、罗丹的雕塑作品赏析 1、《青铜时代》 以一个像植物一样律动而舒展的青年人体,表现人类刚从自然束缚中舒醒过来的状态,以象征人类从蒙昧走向文明的时代特征。这件作品与学院艺术的风格迥然不同,因而受到攻击和诋毁,成为艺术界争论的对象,不断地遭到攻击。但是历史证明,罗丹的这件人体雕塑,是人类文明初始的真实象征和生动写照。 2、《地狱之门》 这件大型雕塑共有186个形象,是根据但丁的《神曲地狱篇》构思创作的,历时达37年,直到他去世前一年还在修改。《地狱之门》代表的是罗丹更为内在的痛苦与压抑的灵魂。 3、《思想者》 这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融于一体,体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。罗丹的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美,而且蕴藏着深刻与永恒的精神。 教师总结:这是一个强劲而富有内力,成熟而又深刻的形象。那生命感强烈的躯体,在一种极为痛苦状的思考中剧烈地收缩着,紧皱的眉头,托腮的手臂,低俯的躯干,弯曲的下肢,似乎人体的一切细节都被一种无形的压力所驱动,紧紧地向内聚拢和团缩,仿佛他凝重而深刻的思考是整个身体的力量使然。罗丹认为深刻的思想是靠富有生命活力的人体来表现的,所以,他的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美,而且蕴籍着深刻与永恒的精神。 4、《加莱义民》 这件作品是大型纪念碑雕塑,这组雕塑以恢弘而真实的历史情境,表现了一种及为悲壮而崇高的精神气节与牺牲行为,以精致而深刻的心理表现,形象地刻画了在死亡面前,不同人物的情感与个性。同时,还以独特的群像形式,突破了传统纪念碑雕塑的程式。 5、《巴尔扎克》 以上我们欣赏了罗丹的几件作品,大家想一想,罗丹的雕塑作品是如何表达他的内在情感的?

浅析罗丹雕塑作品中的情感表达

东北师范大学研究生课程论文 论文题目艺术文艺欣赏 课程名称浅析罗丹雕塑作品中的情感表达 姓名刘茜学号 2011101297 专业美术年级 2011级 院、所美术学院年月日 2012年3月6日星期二 研究生课程论文评价标准 东北师范大学研究生院制

浅析罗丹雕塑作品中的情感表达 学生姓名:刘茜学号:2011101297 美术学院油画专业 罗丹在欧洲雕塑史上的位置,正如诗人但丁在欧洲上的位置。罗丹和他的两个先生马约尔和布德尔,被誉为欧洲雕琢“三大支柱”。作为一位天赋雕塑家,罗丹的秘诀在于擅长用雕塑的静态和姿态表达内心的情感和外延,并注入了令人无法忘怀的理想主义和人文主义思想。关于古代人来讲,他是旧时期的最初一位雕塑家,又是新时期最后一位雕塑家。他的一只脚留在古典派的庭院内,另一只脚却已迈过古代派的门槛。可以讲,罗丹用他在古典主义时期锤炼得成熟而无力的大手,用他不为传统约束的发明肉体,为新时代翻开了古代雕塑的大门。罗丹深信“艺术即感情”。他的全部作品都证明了这一观念,都深入地提醒了人类的丰厚情感。 自古以来,在艺术创作上人们就讲究“有感而发”,因此,情感是一切艺术形式的最根本起源。艺术作为情感的表现,不论从主体的精神心理来看,还是从艺术作品的内容来看,情感在艺术作品中都有着极其重要的作用。没有感情就不会有艺术。任何一种艺术形式,只有融入了情感,才能具有震撼人心的力量。艺术创作是在认识自然、研究自然的基础上,将人的感情、思想通过一定的形式和内容给予真情的流露。艺术创作并不是简单地描摹和再现客观对象,而是通过艺术的方式来表达情感。 在西方雕刻的传统与现代之间,罗丹以对世界的独特认识和深切感受作为创造的出发点。可以说,罗丹用他的雕塑语言向世人表达强烈的情感,对象的形体成了他恣意歌唱的工具,他的艺术作品无不充溢着形体内的生命感受与光影的特殊效果。 罗丹早期的作品是在边工作边自学的奋斗生涯中完成的。雇不起模特儿,他就请一个塌鼻的乞丐毕比给他当模特儿。乞丐的丑陋使罗丹看到了在其被磨损的脸上,有着人类所共有的愁苦和凄凉,同时他也想到了那位终生辛苦劳作而孤独的雕塑大师米开朗基罗。从而在罗丹的眼中生活的美丑和艺术的美丑有了不同意

雕塑--奥古斯特·罗丹《吻》

雕塑奥古斯特·罗丹《吻》 1、作品的作者简介 奥古斯特·罗丹(1840年11月12日 --- 1917年11月17日)是19世纪至20世纪初法国最有影响的雕塑家,他一生勤奋工作,敢于突破官方学院派的束缚,走自己的路,他善于吸收一切优良传统,对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法,理解非常深刻,其作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁,罗丹是西方雕塑史上一位划时代的人物,罗丹的其他主要作品有:《伤鼻的男子》(1864)、《青铜时代》(1876)、《圣约翰的说教》(1878 )、《地狱之门》(1880-1917)、《亚当》(1880)、《夏娃》(1881)、《加莱义民》(1884-1886)、《吻》(1886)、《巴尔扎克》(1897)、《雨果》(1897)。 2、作品产生的时代背景及历史地位 作为一件表现性爱主题的艺术作品,奥古斯特·罗丹的雕塑《吻》虽广为人知,却拥有一段复杂而富有争议的历史。作品的起源可以追溯到1880年。罗丹出生在巴黎的一个工薪阶层区,父亲是警察局的一名办事员。当时他年近不惑,已小有名气,第一次受法国政府委派为一座新建的装饰艺术博物馆设计两扇纪念性铜门。罗丹选择但丁的《地狱》作为作品的主题。一开始,他计划在左便板中央用浮雕雕刻一对恋人,取名为“忠诚”,以此表现保罗和弗朗西斯卡之间狂热的禁忌之爱。这对情人是19世纪艺术的流行主题。根据13世纪流传的原版故事,保罗和弗朗西斯卡坐在一起读宫廷爱情故事时坠人了爱河。弗朗西斯卡的丈夫,即保罗的哥哥发现他们的秘密后把两人刺死了。罗丹决定塑造他们初吻的一瞬间。如果就近观察,你就能看到男子左手中正有一本书滑落下来。

说不尽的吻——从美感角度解读罗丹的雕塑作品《吻》

艺术教育 36 ART EDUCATION 2012 · 03 罗丹,是19世纪法国最伟大的雕塑大师。他擅长通过人体雕塑表达生命内在的情感情绪。罗丹最擅长开垦美的处女地,即挖掘常人未发现的美,与其说是一种艺术内涵的美,不如说是一种个性真情的美,因为罗丹始终坚信:“艺术即感情”。可以说,罗丹的全部作品都是这一艺术观念的证明,也都深刻揭示了人类丰富的情感情绪。 罗丹似乎更加偏爱“悲壮”主题,善于从扭曲残破的律动中发掘力与美的统一,因而他的艺术作品总体上呈现悲壮深沉的美学品格,这是艺术家本人亦是作品的思想和精神魅力之所在——既动人之情,又启人之思。 《吻》,是罗丹的雕塑代表作之一。它创作于1884—1886年,是用大理石制作完成,高85厘米。这个举世闻名的雕塑作品,以无可阻挡的飓风席卷了全世界。它用什么拨动着世人的心弦,历经百余年仍有一种难以言说的感动和震撼?笔者试从美感角度三个层面对其进行解读。 一、爱情主题——天性美 美感是与生命、与人生紧密相联的直接的经验,它是在瞬间的直觉中创造一个意象世界,从而显现(照亮)一个本然的生活世界。美感的核心就是生成一个不可重复的意象世界。《吻》正是通过有形的人体雕塑,把人间转瞬即逝的情感之火物化为一种凝固的崇拜物,唤起观众内心对爱的一种刻骨铭心的体验。 《吻》取材于但丁《神曲》里所写的一个爱情悲剧(主人公是保罗与弗朗切斯卡)。罗丹以其特有的质朴的“裸体语言”,塑造了这对情侣不顾世俗诽谤勇敢相爱并在一次幽会中热烈接吻的幸福“瞬 间”,双方都很陶醉,以致达到忘我的境界。罗丹于平凡的世界中汲取人类普遍的爱情主题,极易引起观者的情感共鸣,而通过罗丹那双“会说话的手”的创造,又升华丰富了人类的这种朴素而伟大的情感。如果说古希腊雕刻追求的是庄严肃穆的崇高美,印象派大师的作品追求的是光影交响的灵动美,那么罗丹则是用他整个生命在诠释一种灵肉和谐的天性美。正如他自己所说,“当一位优秀的雕刻家塑造人体时,他表现的不仅是肌肉,而且是使肌肉运动的生命。”①完整的生命正是灵与肉的和谐统一,罗丹用自己的作品向世人做了完美的注解。 罗丹为了加强作品的整体感,把这对拥吻着的情侣的下半部纳入到大理石的整体基座之中。他不去精雕细琢人物脚部的细枝末节,而是以他们起伏、细腻的肌体和优雅的姿态,构成生动传神的光影效果。仿佛其内在的青春热情与生命,正凭借这些光影在闪烁。当我们望着这生动炫目的杰作时,每一个人都不得不为之激 动,即生命本源的感动。 爱情,本就是世间万古不朽的永恒主题。罗丹选取了相爱男女的接吻瞬间,使他们全部爱的能量汇集到嘴唇,然而他们的嘴唇并未触碰到。这是纯洁肉体的最初接触。我们即使不看《吻》的嘴唇相接,也能感受到这个深情的“吻”的动态瞬间:这吻不仅表现在两张忘情的脸的表情上,更表现在传遍两个绷紧的颈背、颤动的躯体上;表现在男人那微凹而挺拔的背部肌肉的每一根纤维上,他的骨骼、肌肉、神经、筋腱,都传达出一个“爱”字;这吻还表现在男人的一条小腿上——这条腿缓缓扭转,以便温柔触碰恋人的腿,表现在女人的脚上——随着她的整个身躯情不自禁地向上踮起,微微离地。他们俩相拥在一起,一同去寻找他们的灵魂。观赏者面对这座雕像,一定能感受到他们狂热的嘴唇之间的磁场。那是他们对爱的特殊表达,向世人传递出心灵对爱的渴慕和一种圣洁的天性美。 二、社会情感——艺术美 美和美感具有社会性。社会文化环境对审美活动的影响,在整个社会里集中体现为审美风尚和时代风貌,时代风貌就是那个时期的社会美和艺术美的时代特色。人们置身于特定的社会环境之中,思想情感和审美体验不可避免地受到方方面面的影响。 19世纪80年代,“裸体艺术”成为 西方艺术的时尚名词,作为伟大的艺术家罗丹也非常熟谙这些“裸体语言”。在他看来,“美,就是性格和表现,而且自然中任何东西都比不上人体更有性格”②。因此,在罗丹的所有雕塑中,人体占有极 ——从美感角度解读罗丹的雕塑作品《吻》 ■ 岳燕 说不尽的“吻” 罗丹举世闻名的雕塑作品《吻》,人们对它作出了各种不同的解读,有斥责,有赞赏;有自然的感动,有深刻的反思。艺术家本人 早已离我们而去,而他的这个倾情之作,至今仍散发着青春的魅力。《吻》在现实世界里永恒不衰的奥秘在于,它富有特质的美在观者心中具有“心灵驻留时间”,并产生了诗性的愉悦,对于人的灵魂起着一种永恒的净化作用。艺术家抓住了人类最本真的东西,雕刻出一件精神世界的浓缩品,使人渴望靠近它、领会它,却似乎总也读不尽、说不尽。 罗丹 《吻》 美感 无言之美 内容摘要:关键词:

法国雕塑家罗丹名言

xx雕塑家xx名言 [标签:栏目],xx雕塑家xx名言 1、只要你从中收获了经验,做什么都不算是浪费时间。 2、我认为艺术家这个词最广泛的涵意,是指那些对自己所从事的职业感到愉快的人。所以希望在一切职业中都有许多艺术家。 3、雕刻不需要独创,但一定要生命。 4、雕刻是凹与凸的艺术,并不是没有光滑润饰的形状。 5、美到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。 6、生命之泉,是由心中飞涌的;生命之花,是自内而外开放的。同样,在美丽的雕刻中,常潜伏着强烈的内心的颤动。这是古代艺术的密。 7、世间的活动缺点虽多,但仍是美好的。 8、在现代社会中,艺术家,真正的艺术家,可以说是唯一能够愉快地从事自己职业的人。 9、对于高贵的人,崇仰是一种酿酒。 10、所谓大师,就是这样的人:他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出来美来。拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜。 11、对于高贵的人,xx是一种醇酒。 12、如果工作对于人类不是人生强索的代价,而是目的,人类将是多么幸福。 13、任何倏忽的灵感事实上不能代替长时间的工夫。 14、生命是无尽的享受,永远的快乐,强烈的陶醉。 15、为了在生活中努力发挥自己的作用,酷爱人生吧。

16、真正的青春,贞洁的妙龄的青春,全身充满了新鲜血液,体态轻盈而不可侵犯的青春,这个时期只有几个月。 17、艺术之源,在于内在的真,你的形,你的色,都要传达情感。 18、任何倏忽的灵感事实上不能代替长期的功夫。 19、你们要真实,青年们;但这并不是说,要平板地精确。世间有一种低级的精确,那就是照相和翻模的精确。有了内在的真理,才开始有艺术。希望你们用所有的形体,所有的颜色来表达这种情感吧。20、为了生活中努力发挥自己的作用,热爱人生吧。 21、这个世界不是缺少美,而是缺少发现。 22、真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见,而表现他自己所想到的东西。因此他教同道们要率直坦白。 23、最主要的是感受,爱憎,希冀,吟哦,生活。要做艺术家,先要从人做起。 24、在艺者眼中,一切都是美的,因为他锐利的慧眼,注视到一切众生万物之核心;如能抉发其品性,就是透入外形触及其内在的真。此真,也即是美。 25、艺者的德性只是智慧,专注,真诚,意志。 26、贫而懒惰乃真穷,贱而无志乃真贱。 27、是什么让某些人变得与众不同?工作,和足够的耐心。 28、天才?绝对没有那种东西,有的只是用功、方法和不断地计划。 29、我可以一再坚持我们的贡献,那是因为,只有这种看法,才能在世界上有权力赢得人类的同情。 30、现代人最大的缺点,是对自己的职业缺乏爱心。

法国雕塑家罗丹名言

法国雕塑家罗丹名言 [标签:栏目] ,法国雕塑家罗丹名言 1、只要你从中收获了经验,做什么都不算是浪费时间。 2、我认为艺术家这个词最广泛的涵意,是指那些对自己所从事的职业感到愉快的人。所以希望在一切职业中都有许多艺术家。 3、雕刻不需要独创,但一定要生命。 4、雕刻是凹与凸的艺术,并不是没有光滑润饰的形状。 5、美到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。 6、生命之泉,是由心中飞涌的;生命之花,是自内而外开放的。同样,在美丽的雕刻中,常潜伏着强烈的内心的颤动。这是古代艺术的密。 7、世间的活动缺点虽多,但仍是美好的。 8、在现代社会中,艺术家,真正的艺术家,可以说是唯一能够愉快地从事自己职业的人。 9、对于高贵的人,崇仰是一种酿酒。 10、所谓大师,就是这样的人:他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出来美来。拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜。 11、对于高贵的人,荣誉是一种醇酒。 12、如果工作对于人类不是人生强索的代价,而是目的,人类将是多么幸福。 13、任何倏忽的灵感事实上不能代替长时间的工夫。 14、生命是无尽的享受,永远的快乐,强烈的陶醉。 15、为了在生活中努力发挥自己的作用,酷爱人生吧。 16、真正的青春,贞洁的妙龄的青春,全身充满了新鲜血液,体态轻盈而不可侵犯的青春,这个时期只有几个月。 17、艺术之源,在于内在的真,你的形,你的色,都要传达情感。 18、任何倏忽的灵感事实上不能代替长期的功夫。 19、你们要真实,青年们;但这并不是说,要平板地精确。世间有一种低级的精确,那就是照相和翻模的精确。有了内在的真理,才开始有艺术。希望你们用所有的形体,所有的颜色来表达这种情感吧。

《如何欣赏雕塑作品》

14、如何欣赏雕塑作品 ——中外雕塑作品欣赏执教者:邓晓晓 教学内容:雕塑种类、特点以及中外雕塑的比较,如何欣赏雕塑作品通过教学,使学生了解雕塑艺术及其特点,提高对雕塑艺术的欣赏能力。 教学重点难点 重点:雕塑及其艺术特点 难点:雕塑艺术的特点 课程类型:欣赏评述类 教学方法: 1、任务型教学法设计一些有关雕塑生动的故事让学生对此课内容感兴趣。 2、再通过分析与比较大概了解各时期的雕塑,从而完成教学任务。 多媒体教学法这一课主要利用多媒体展示相关图片和录相,让学生直观和生动形象地了解有关雕塑的背景和形象。提高课堂教学效率,增强学生学习兴趣,加深学生印象。 3、问答式教学法利用多媒体展示相关图片和录相,提出有关问题,并实行有奖问答的方式,有助于调动学生的积极性,有目的的去观看,效果更佳。我们常说:“授之以渔”,因而在教学中要特别重视学法的指导。在教学中,要创造条件和机会引导学生感受体验作品的艺术性,组与组之间互相讨论交流,充分发挥学生学习的主动性。 教具:教材、多媒体课件、有关兵马俑的书籍和图片。 教学过程: 一、创设情境,导入新课 1、两位同学上讲台摆一个他们自己认为很酷的姿势,在让下面的同学讨论一两位同学的姿势如何?由此引入今天的课题。 2、问一下同学们平时见过雕塑吗?知道他们的名字么?给他们留下怎么样的印象?能看出是用什么材料做的吗? 3、图片展示,探求新知 先出示绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术作品的图片各一张。问美术分为哪几类?再问一下同学们知道它们之间的区别吗?由此引出雕塑概念。

雕塑:可雕性、可塑性的材料,通过雕、塑、铸、焊等手段制作反映社会生活,表达审美理想的三维实体的造型艺术。 沿着历史的轨迹,展示各个时期具有代表意义的雕塑作品,把学生分成几个小组,各小组讨论不同历史时期的雕塑。 2、分析思考,加深理解 再次给学生展示“收租院”,除了材质美,形体美之外,这件雕塑作品的时代背景尤为突出。 二、雕塑的分类: 1)按材料:石雕、木雕、竹雕、泥雕、金属雕、冰雕、石膏像等 2)按空间形制(形态):圆雕、浮雕、透雕 圆雕:不附着背景的完全立体的可从四面观赏的一种雕塑。如《思想者》、《菊花仙子》 浮雕:在平面上雕出凸起的厚度,根据凸起的高度可分为浅浮雕和高浮雕 透雕:在浮雕的基础上镂空背景部分,有重视一面艺术效果的单面雕,也有双面雕。如室内的屏风 3)按功用和所放的位置:城市雕塑、园林雕塑、纪念性雕塑、室内雕塑等 三、雕塑艺术的特点: 1、雕塑的形体: 雕塑作为三维空间的实体,给予人的感受,首先来自它的形体。形体美是雕塑的形式美的灵魂。雕塑的形体,不仅要比例匀称、结构严谨,更要通过形体展示形象的动势、情绪与生命力。例如, A、罗丹的《思想者》。罗丹是法国近代最著名的雕塑家,被称为“近代雕塑之父”。他是旧时期(古典主义)的最后一位雕塑家,又是新时期(现代主义)最初一位雕刻家。这尊雕塑是罗丹为《地狱之门》中央的门楣而作的。雕塑的人物形态是弯腰屈膝,右手托着下颚,嘴咬着自己的粗手,陷入苦苦的思索之中。眉弓突起,双眼深陷隐于暗影之中,咬肌凸起,全身肌肉紧张。强化了他的苦闷、深思。 B、摩尔的《斜卧像》。这是1957——1958年为巴黎的联合国教科文组织大楼创作的雕像。这是一件抽象化的雕塑,描绘的是一位斜卧翘首远望的女性。

著名雕塑家罗丹说

著名雕塑家罗丹说:“生活中不是生缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”〔题记〕学会欣赏,实际是一种积极生活的态度,是生活的调味品,会在欣赏中发现活的美,让人们感受到生命的意义。滋养人生的那块田,让它开出成功的最艳丽的花 意大利文艺复兴时期著名的艺术家米开朗其罗曾完成了一件旷世杰作“大卫像”。但是据说雕刻大卫像所用的这块大理石,曾被多位雕刻家批评得一无是处,有些人认为这块大理石采凿得不好,有些人嫌它的纹路不够美,用它绝对雕不出好的艺术品,总之它被批评为一块不受人欣赏的普通石头。但是,当米开朗其罗以独特的眼光,和这块人人都认为无用的大理石相遇后,它就成为举世瞩目的“大卫像”了。周围一些不起眼的人、事、物,或许都隐藏着不同凡响的智慧。让我们成为别人的米开朗其罗,使一些平凡的事物,因我而截然不同.1852年秋天,屠格涅夫在斯帕斯科耶打猎时,无意在松林中捡到一本皱巴巴的《现代人》杂志。他随手翻了几页,竟被一篇题名为《童年》的小说所吸引,作者是一个初出茅庐的无名小辈,但屠格涅夫却十分欣赏,钟爱有加。他四处打听作者的住处,最后得知作者两岁丧母,七岁丧父,是由姑母一手抚养照顾长大的,屠格涅夫更是给予了极大的同情和关注。姑母很快就写信告诉自己的侄儿:“你的第一篇小说在瓦列里扬引起了很大的轰动,大名鼎鼎、写《猎人笔记》的作家屠格涅夫逢人就称赞你。他说:…这位青年人如果能继续写下去,他的前途一定不可限量!?”作者收到姑母的信后,惊喜若狂,他本是因为生活的苦闷而信笔涂鸦打发心中的寂寥,并无当作家的妄念。由于屠格涅夫的欣赏,竟一下子点燃心中的火焰,找回了自信和人生的价值,于是一发而不可收地写了下去,最终成为具有世界声誉的艺术家和思想家,他就是《战争与和平》、《安娜?卡列尼娜》和《复活》的作者列夫?托尔斯泰。 因为欣赏,托尔斯泰得到了成功;因为欣赏,那块被人不耻的石头变成了举世闻名的雕塑。这便是欣赏的巨大作用和价值。欣赏是一种理解和信任,包含了肯定与期待,也是一种激励和引导,可以使人悔过自新,扬长避短,更健康地成长和进步。其实,社会上每一个人都渴望别人欣赏,同样,每一个人也应该学会去欣赏别人。欣赏与被欣赏是一种互动的力量,欣赏者必具有愉悦之心、仁爱之怀、成人之美的善念;被欣赏者必产生自尊之心、奋进之力、向上之志 人生需要学会欣赏。学会欣赏,你便懂得享受;学会欣赏,你便拥有快乐;学会欣赏,你便走近幸福;学会欣赏,你便成为一个大写的人。 后记:欣赏是一种习惯,只有长期坚持才能养成;欣赏是一种素养,需要多方面的素养; 欣赏是一种智慧,善于欣赏和敢于欣赏的人,具有大智慧,能够通过自我欣赏、欣赏他人,树立自信,赢得尊重和信任。 欣赏是一种品质,能够欣赏一切的人,应该具有高尚的品质,具有兼济天下、海纳百川的胸怀和无私、博大的仁爱。 欣赏是一种风格,是一种独特自在的感悟风格。纷繁世界,无奇不有。懂得欣赏,便懂得感悟;感悟愈深,生活得愈滋润、愈轻松;轻松滋润的生活便是至高无上的生活。