赤潮相关现状分析及防治方法整理

一、研究背景:

赤潮的定义:在一定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌在短时间内突发性增殖或高度聚集而引发的一种生态异常,并造成危害的现象。

现状:有害赤潮肆虐于我国和世界各国沿海,是国际社会共同关注的重大海洋环境问题和生态灾害。自20世纪70年代起,我国有记录的赤潮有300多次,发生次数以每10年增加3倍的速度上升,2000年以来赤潮事件每年都达到了几十次;赤潮发生规模也呈急剧扩大的趋势,1998 年至今,每年都发生了面积超过1 000平方米的特大赤潮,其中有几年赤潮面积甚至达到上万平方公里,前后持续时间将近一个月,世界罕见;与此同时,有毒、有害的赤潮原因种也在不断增加,甲藻等有害种类已成为我国赤潮的主要原因种。这些趋势充分表明了我国赤潮问题的严重性和复杂性。

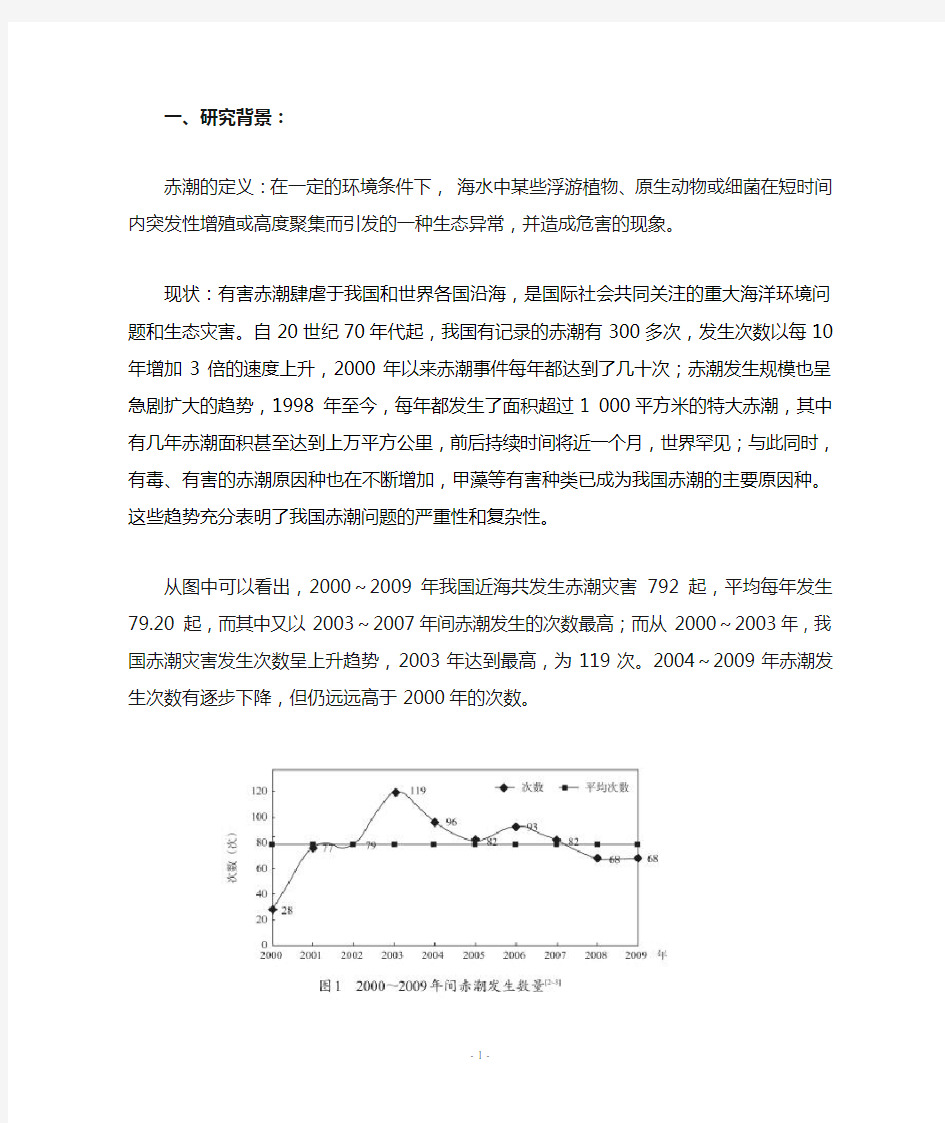

从图中可以看出,2000~2009年我国近海共发生赤潮灾害792起,平均每年发生 79.20 起,而其中又以2003~2007年间赤潮发生的次数最高;而从2000~2003年,我国赤潮灾害发生次数呈上升趋势,2003年达到最高,为119次。2004~2009年赤潮发生次数有逐步下降,但仍远远高于2000年的次数。

在时间上,又对2000~2009年中国海洋灾害公报记录的117起大型赤潮灾害事件进行统计分析(见图 2 ),发现我国近海赤潮灾害多发生在5月、6月和8月,3个月共记录赤潮事件91起,占赤潮灾害发生总数的77.78%。

从图上可以看出5月的赤潮发生的次数最多。6月份为34起,8月份15起。

从空间角度看,我国四大海域均有赤潮灾害发生(见图 3)。在 2000~2009年内的任何一年,我国东海发生赤潮的次数远远多于其他3个海域,南海次之,渤海第三,黄海最少。

2000~2003年,我国东海发生赤潮的次数逐年递增,在2003年之后的两年赤潮发生数有所下降,且基本稳定;2006年和2007年赤潮发生数又有所增加;2007年后才呈现下降趋势。

危害:1、2,赤潮频发给我国沿海造成了严重的生态、资源、环境问题和重大的经济损失,据不完全统计,我国因赤潮而造成的经济损失有的年份可达 10 亿元以上。而有些有害赤潮生物能产生毒素,经贝类或鱼类累积后危害食用者的健康和生命,调查表明麻痹性贝毒和腹泻性贝毒这两类主要的藻毒素污染普遍存在于我国沿海,在近年有记录的贝毒事件中,就有有几百人中毒,数十人死亡。

3、4,然而,上述这些损失和影响也只是我国沿海赤潮危害的冰山一角,因为赤潮频发预示着我们的海洋生态环境已经受到了严重的干扰,生态系统的正常结构和功能可能已经或者正在遭到破坏,而生态环境一旦失衡恶化就很难在短期内恢复。近年来在渤海、东海等海域都发现了水母比往年发达、而鱼虾资源减少的现象,这很可能与基础饵料改变、甲藻类赤潮生物的异常增殖而使食物链演变有关。生态系统的这种异常改变将是非常危险的,就像“沙尘暴”在向不利于人类居住的方向演变一样,赤潮频发的危险信号是这些海域的生态系统和自然环境

是否在向不利于人类持续利用的方向发展。

二、目标:

搞清我国海域赤潮形成机理、提出预测和防治方法以减轻赤潮灾害,进而实现海洋生物资源可持续利用和海洋环境健康发展。

其形成机理主要是水体的富营养化。可分为自然富营养化和人为富营养化。海水的生态平衡、生物资源的破坏主要是由于人为富营养化造成。造成人为富营养化的因素主要有以下3点:

1、海洋污染:随着经济的发展,人类不断不断向海洋里排入污水、废

水,污染了海洋,造成海域的富营养化。这是赤潮发生的一个重要原因。

2、过度的海产养殖:我国是水产养殖大国,许多地方为了提高养殖产

业,过度投放饵料。并且所养殖的生物排出的大量排泄物,以此造成水体富营养化。

3、国际交流促成赤潮传播:世界各地活跃的贸易活动,促进了船运业

的发展。奔忙于世界各地的船舶成了赤潮生物的运输者。当这些赤潮生物到达合适的环境条件,便会暴发形成赤潮。

另外,在养殖业中,随着鱼类和贝类等新品种的引进,也跟着带来了新的赤潮生物。

三、研究方案:由于目前对赤潮的治理还没有一项行之有效的方法,因

此在防治上要坚持以防为主,防治结合"的原则。其防治对策主要包括:(一)消除引发赤潮的诱因以达到预防的目的。(二)赤潮一旦发生,立即采取措施进行治理,以减少损失。

四、具体的步骤与方法主要包括:

(一)赤潮的预防

1、第一个方面,控制海域的富营养化。首先应重视对城市污水和工业

污水的处理,提高污水净化率。其次要合理开发海水养殖业。

另外,为了减缓由海水养殖带来的水体富营养化问题,可以采取以下措施:a、根据水域的环境条件选择一些对水质有净化作用的养殖品种,并合理确定养殖密度,控制养殖面积。b、进行多品种混养、轮养、立体养殖,尤其是鱼、虾、贝、藻混养,建立生态养殖系统。c、提高养殖技术,改进饵料成分及投饵技术,使其有利于养殖生物的摄食,减少残饵,减轻水质和底质的污染。d、不能将池塘养殖的污水和废物直接排入海水,应采取逐步过滤等办法加以处理。

2、第二个方面,人工改善水体和底质环境。如在水体富营养化的内海

或浅海,有选择地养殖海带、紫菜、江篱等大型经济海藻,既可净化水体,又有较高的经济效益;还可以利用自然潮汐的能量提高水体交换能力;除此之外,也可利用挖泥船、吸泥船等清除受污染泥,来改善水体和底质环境。

3、第三个方面,控制有毒赤潮生物外来种类的引入。要制定相关法规

和措施,防止有毒赤潮生物经船只和养殖品种的移植带入养殖区。

4、第四,就是防止赤潮生物毒素危害人体。

(二)赤潮的治理方法

首先,可以在赤潮发生区喷洒絮凝剂如粘土,使赤潮生物粘在一起,沉降到海底;或喷洒化学药品(如过氧化氢、臭氧、CuSO

等)都是很好的赤潮处

4

理方法。此外还有把含有赤潮的海水吸到船上过滤,用围栏把赤潮发生区围隔起来等多种方法。还有一种比较可行的是应急措施,即沉箱法或迁移法。

就是将水产养殖设施沉入海底或移到没有发生赤潮的海区。此外,还可通过机械装置进行增氧,以防因赤潮引起的养殖生物窒息死亡的情况发生。

五、项目的可行性分析:

在各种治理方法中,喷洒粘土法是一种比较成熟的方法,在实验室和现场取得了很好的结果,这种方法已经被中国、日本、韩国、美国等国家采用,并且不断被改进。但该方法不适用大规模、高密度的赤潮,另外对粘土类型、喷洒方法、费用等方面也需要考虑。向海水中添加化学物质来控制赤潮的方法,仍处于实验阶段且,使用这种方法的时候要考虑到化学药品的残留及其对环境的影响。生物治理法——如人工栽培的大型海藻具有极高的生物生产力,在快速生长的同时他们能够从周围环境中大量吸收氮、磷和二氧化碳,同时大量释放氧气,这样他们在降低局部海域的富营养化方面起到极好的作用。如果此项技术得到应用,将是一种比物理治理法和化学治理法更优越的方法。在各种预防措施中,重要的是控源预防。在赤潮多发区,建立以海洋环境容量为基础的污染物入海总量控制标准,合理分配与赤潮爆发相关的污染因子的排放总量。制定相关的政策和措施,控制沿海地区和流域的氮、磷施用量和排放,一些沿海地区如深圳、厦门、辽宁、秦皇岛等地相继出台了禁用含磷洗涤剂的相关政策,这对于防止海水富营养化,减少赤潮的发生是一项重要措施。

地质灾害应急管理信息系统.

《地质灾害应急管理信息系统》 系统分析与设计方案 金世胜 安徽师范大学GIS实验室 二○○二年八月 第一章用户需求 地质灾害应急管理的基本目的是建立适合我国国情的地质灾害应急管理体制。运用法律、行政、经济、技术等手段,实现地质灾害应急管理的社会化、科学化、信息化、公开化,以调动全社会的力量,预防治理地质灾害,最大限度的减轻灾害损失,合理利用地质环境资源,促进社会经济可持续发展。 地质灾害应急管理信息系统是进行地质环境管理的重要手段。它是在广泛收集和整理研究区已有的地质环境调查、勘查、灾害防治信息,社会经济环境状况,统计信息等资料的基础上,开发出的一种集信息查询、浏览、决策支持等功能的综合信息系统。 根据用户的需要,地质灾害应急管理信息系统将发挥GIS可视化的优点,能迅速向有关部门和社会提供发生地质灾害所在地的地质环境资料和其它相关资料,实时显示地质灾害的现场情况,及时对地质灾害的发展趋势作出正确预测,为地质灾害的应急管理提供有效的支持,系统的重点放在信息处理、查询、图形显示、统计和简单的分析上。 一、需求概述 1、基础信息管理需求

数据管理是整个地质灾害应急管理信息系统建设的基础。地质灾害应急管理信息系统一项中心工作就是如何管好数据,进一步进行分析利用,提高数据的附加价值。 对于数据管理的需求,首先是数据的集中统一管理。数据分析利用是建立在数据集中统一管理之上的高级应用。用户普遍反映,需要对地质环境数据进行深度加工,需要一个相对灵活的分析工具,能够通过使用该工具来实现自己的一些分析思路,并打印出相应的数据报表。只有实现了数据分析,才能充分挖掘出基础信息管理的功效,真正产生效益。 2、地理信息系统需求 地质灾害应急管理所涉及的大量地质环境信息,除具有时间性和动态性特点外,还具有空间分布的特点。一般的管理信息系统虽然可以完成统计报表处理、属性数据查询等工作,但无法处理具有空间分布特征的信息,从而不能进行空间数据管理。地理信息系统的主要需求是把各种环境信息同地理位置结合起来提供给用户,从而把各种环境信息与反映地理位置的图形信息有机地结合在一起,并可根据用户需要对这些信息进行分析,把结果提交给有关领导和部门作为决策的参考。 通过调查、交流,用户对GIS在地质环境信息系统应用非常重视,希望结合当前地质环境管理重点工作将GIS用于地质环境管理和决策中,结合GIS技术网上发布地质环境信息。 3、信息共享和发布需求 用户迫切地需要有一个灵活的数据查询环境,将各种数据源集成到一起。因此构建一个地质环境信息共享的地理信息系统平台将是地质灾害应急管理信息系统中心任务之一。 此外,为适应网络化的发展,建议开发WEBGIS,以便于普通用户用浏览器界面进行数据查询。浏览器界面具有美观、灵活、易用的特性,而地质灾害应急管理信息系统的使用者大多数只具有一般的计算机应用知识,而互联网上的浏览器应用正好

赤潮灾害监测预报研究综述

赤潮灾害监测预报研究综述 摘要:近海赤潮灾害的频繁暴发严重破坏海洋生态平衡和海洋环境。概述了国内外赤潮监测和预报状况,着重介绍了利用卫星遥感进行赤潮预报的方法;总结了赤潮遥感预报目前仍存在的问题,指出基于机理和生态过程的赤潮预报模型将是重点研究方向。 关键词:赤潮灾害;监测预报;遥感;模型 Abstract:The frequent occurrence of offshore red tide hazard severely damaged oceanic ecological balance and marine environmen.t The status quo of red tide monitoring and forecasting at home and abroad is described.Themethods of red tide forecasting by remote sensing are particularly introduced. The problems affecting red tideforecasting are summarized. It is pointed out that the red tide forecastingmodelbased onmechanism and ecologicalprocess is promising. Key words:red tide hazard; monitoring and forecasting; remote sensing; model 赤潮是在一定的环境条件下,局部海域因浮游生物突发性地大量增殖和高密度聚集(几百万~几千万个赤潮生物/mL海水)而使海水变色发臭的异常现象。赤潮首先是生物学的问题,但同时也是环境学的问题,赤潮是海洋严重污染的结果,携带大量无机营养盐和有机物的工业废水和生活污水排入海洋所引起的海水富营养化是其形成的物质

上海市处置海洋灾害应急预案

上海市处置海洋灾害应急预案 1总则 1.1编制目的 为有效预防、及时处置发生在本市的风暴潮、海啸和赤潮等海洋灾害,提高本市海洋灾害应急处置能力,最大程度地减少海洋灾害及其造成的人员伤亡和财产损失,保护海洋环境,保障经济持续稳定发展和城市安全运行,编制此预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国食品卫生法》、国家海洋局《风暴潮、海啸、海冰灾害应急预案》和《赤潮灾害应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》等。 1.3灾害分级 本预案所称的海洋灾害,主要指风暴潮、海啸灾害和赤潮灾害。 1.3.1风暴潮、海啸灾害 参照国家海洋局《风暴潮、海啸、海冰灾害应急预案》,根据风暴潮、海啸灾害的性质、严重程度、可控性和影响范围,本市风暴潮、海啸灾害分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。 (1)Ⅰ级(特别重大)风暴潮、海啸灾害。是指风暴潮、海啸造成30人以上(含本数,下同)死亡,或5000万元以上经济损失;对本市沿海区县或50平方公里以上的区域经济、社会和群众生产、生活等造成特别严重影响。 (2)Ⅱ级(重大)风暴潮、海啸灾害。是指风暴潮、海啸造成10人以上、30人以下死亡,或1000万元以上、5000万元以下经济损失;对本市沿海区县经济、社会和群众生

产、生活等造成严重影响;对大型海上工程设施等造成重大损坏,或严重破坏海洋生态环境。 (3)Ⅲ级(较大)风暴潮、海啸灾害。是指风暴潮、海啸造成10人以下死亡,或1 000万元以下经济损失;对本市沿海区县经济、社会和群众生产、生活造成较大影响;对大型海上工程设施等造成较大损坏,或较重破坏海洋生态环境。 (4)Ⅳ级(一般)风暴潮、海啸灾害。是指风暴潮、海啸对本市沿海区县经济、社会和群众生产、生活造成一定影响和经济损失。 1.3.2赤潮灾害 参照国家海洋局《赤潮灾害应急预案》,本市赤潮灾害分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。 (1)Ⅰ级(特别重大)赤潮灾害。是指发生无毒赤潮面积8000平方公里以上,或有毒赤潮面积5000平方公里以上;因食用受赤潮污染的海产品或接触到赤潮海水,出现死亡病例10人以上。 (2)Ⅱ级(重大)赤潮灾害。是指发生无毒赤潮面积3000平方公里以上、8000平方公里以下,或有毒赤潮面积1000平方公里以上、5000平方公里以下;因食用受赤潮污染的海产品或接触到赤潮海水,出现身体严重不适的病例报告50个以上或死亡5至10人。 (3)Ⅲ级(较大)赤潮灾害。是指发生无毒赤潮面积1000平方公里以上、3000平方公里以下,或有毒赤潮面积500平方公里以上、1000平方公里以下;因食用受赤潮污染的海产品或接触到赤潮海水,出现身体严重不适的病例报告10个以上、50个以下或死亡人数5人以下。

国家海洋局赤潮灾害应急预案

国家海洋局赤潮灾害应急预案 发布时间:2008-05-12 1.总则 1.1目的 为贯彻落实国务院对突发性事件处理的要求,建立灾害性赤潮灾害应急反应机制,最大限度地减轻赤潮灾害造成的经济损失和对人民身体健康、生命安全带来的威胁,特制定本预案。 1.2工作原则 加强监测、统一指挥、分级负责、密切协作。 1.3适用范围 本预案适用于对发生在我国管辖海域的重大灾害性赤潮的应急处置。 2.赤潮应急组织体系及职责 国家海洋局设立赤潮应急工作领导小组(以下简称国家海洋局领导小组)。 2.1国家海洋局领导小组构成 组长:国家海洋局分管赤潮灾害防灾减灾工作的局领导。 成员:国家海洋局环保司、办公室(新闻办),中国海监总队,国家海洋环境监测中心及国家海洋环境预报中心分管领导。 国家海洋局领导小组下设办公室和专家组。办公室设在国家海洋局环保司;专家组由赤潮监测监视、分析预测和防治领域专家组成,适当补充其它有关专家和科技人员。

2.2职责 2.2.1国家海洋局领导小组:指导、协调全国重大灾害性赤潮应急管理工作,协调相关部委对省市赤潮应急管理工作进行监督指导,研究解决海区和省级赤潮应急工作机构的请示和应急需要。 2.2.2领导小组办公室:负责应急管理的日常工作,协调领导小组和成员部门及单位。 2.2.3专家祖:负责为应急监视监测、分析预测和防治提供技术咨询和建议,开展相关技术研究。 2.2.4国家海洋局办公室(新闻办):向国务院报告赤潮发生及处理情况;组织管理全国赤潮信息发布工作以及发布全国赤潮监测预警报信息等。 2.2.5中国海监总队:应领导小组办公室要求,组织、协调海监飞机、船舶的调用。 2.2.6国家海洋环境监测中心:为海区和省级赤潮应急工作机构开展赤潮应急监测提供技术指导和协助,开展相关技术研究。 2.2.7国家海洋环境预报中心:为海区和省级赤潮应急工作机构开展赤潮分析预测提供技术指导和协助,开展赤潮趋势分析预测等相关技术研究。 各分局和各省(自治区、直辖市)及计划单列市应建立相应赤潮应急工作机构,落实相关责任。其中海区一级主要职责为开展本海区的赤潮应急跟踪监测监视和预警报,对省市赤潮应急响应工作提供技术指导、协

浅谈赤潮的危害及暴发机制

浅谈赤潮的危害及暴发机制 发表时间:2013-12-23T13:38:59.450Z 来源:《中小学教育》2014年2月总第162期作者:胡佃强[导读] 赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。 胡佃强山东省寿光市第二中学262700;王学香山东省寿光市田柳镇第一初级中学262700 摘要:近十几年来,由于海洋污染日益加剧,我国赤潮灾害也有加重的趋势,由分散的少数海域,发展到成片海域,一些重要的养殖基地受害尤重。因此,对赤潮的发生、危害的研究已逐渐成为热点。文章从物理、化学、生物三个方面对赤潮发生原因的研究进行了综述,并简要介绍了赤潮的危害。 关键词:赤潮营养盐盐度种间关系 一、前言 赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。近二十年来,随着有害赤潮(Harmful algal blooms,HABs)发生频率的增加、规模的扩大和危害的加剧,有害赤潮已成为一个全球性的科学和环境问题。 二、赤潮的危害 1.赤潮对海洋生态平衡的破坏。海洋是一种生物与环境、生物与生物之间相互依存、相互制约的复杂生态系统。系统中的物质循环、能量流动都是处于相对稳定、动态平衡的。当赤潮发生时,这种平衡就会遭到干扰和破坏。 2.赤潮对海洋渔业资源的破坏。在发生赤潮的海域,渔场的饵料基础遭到破坏,造成渔业产量严重减产。赤潮藻类的异常繁殖,可引起鱼、虾、贝、蟹等经济生物因窒息而死。 3.赤潮对人类健康的危害。有些赤潮生物分泌赤潮毒素,当鱼、虾、贝等处于有毒赤潮区域内摄食这些有毒物,虽不能被毒死,但生物毒素可在其体内积累,其含量大大超过食用时人体可接受的水平。这些鱼、虾、贝、蟹等如果不慎被人食用,就会引起人体中毒,严重时可导致死亡。 三、赤潮暴发因素分析 1.物理因素 (1)温度。海水温度的高低及其变化情况是赤潮发生的关键因素之一,海水的温度直接控制着赤潮的发生、发展及消亡。就一般情况而言,短时间内急剧的温升,可能会刺激赤潮生物细胞的大量繁殖而发生赤潮。Anderson等在实验室内模拟了CapeCod附近海域的水温变化,发现温度升高到16℃以上时,孢囊的萌发率显著升高。陈菊芳在大亚湾的研究结果表明,海水温度的迅速升高与下降,是导致Peridinium quinquecorne Abe赤潮发生与消亡的主要因素。 (2)盐度。海水盐度对海洋生物的影响主要表现为在渗透压和比重上的作用。张青田等研究了两种海水微藻在不同盐度的人工海水中的生长情况。实验结果表明,盐度变化极显著地影响到此两种微藻的增殖速率,各种微藻对盐度的适应范围存在差异。盐度为25时,隐藻保持着旺盛的增殖能力,盐度为4时却生长缓慢。最适宜亚历山大藻增殖的盐度值为30,盐度为4时该藻不能正常生长。 2.化学因素。一般认为,海水富营养化是赤潮发生的物质基础和首要条件。每一种赤潮生物都有各自的适应盐度范围,而盐度的急剧变化直接影响着赤潮生物的生长与繁殖。由于城市工业废水和生活污水大量排入海中,使营养物质在水体中富集,造成海域富营养化。此时,水域中氮、磷等营养盐类,铁、锰等微量元素以及有机化合物的含量大大增加,促进了赤潮生物的大量繁殖。 3.生物因素。赤潮生物之间存在着相互竞争或互助作用,赤潮发生与生物环境之间有着密切的关系。张水浸在研究厦门港短角弯角藻(Eucampia zoodiacus)时发现,在赤潮发生之前,该赤潮发生区内浮游植物的种类多样性是相当高的,短角弯角藻就是在这种关系中发展起来的,它与旋链角刺藻的增殖竞争贯穿于赤潮发生的全过程,旋链角刺藻还一度占优势。但随着短角弯角藻的迅速增殖,旋链角刺藻被排斥而迅速下降,直到短角弯角藻赤潮消失,才再度兴起。张冬鹏等在研究拟菱形藻(硅藻)、链状亚历山大藻和锥状施克里普藻(甲藻)对主要生态因子的响应以及藻间的相互作用时发现,两种甲藻的存在能促进硅藻的增殖,反之,拟菱形藻的存在对其它两种甲藻的生长有抑制作用。这也表明表明藻间相互作用在赤潮发生中可能起重要作用。 四、结语 赤潮是一个非常复杂的生态环境问题,其研究需涉及多种学科,包括海洋生物、海洋生态、海洋物理、海洋化学以及气候学等各个方面。对此,在暴发机制方面的研究,一方面应注重从各自学科领域中加强,另一方面也应注重学科的交叉,加强多学科的交流与合作,从生态系统的角度,将各种理化因素与生物因素结合起来进行分析。 另外,由于目前赤潮形成的机制尚不清楚,所以必须加强赤潮相关的生态学与海洋学等基础问题的研究,才能从赤潮形成机理上加深对有害赤潮的认识,才能掌握我国有害赤潮爆发机制,并进而进行有效的预测、预报和治理,发展、建立适合中国国情的经济有效的赤潮防御系统,减轻赤潮灾害造成的经济损失。 参考文献 [1]何本茂韦蔓新北海湾赤潮形成原因及机理[J].海洋环境科学, 2009,28,(1),62-66。 [2]Landsberg J.H.The effects of harmful algal blooms on aquatic organisms[J].Reviews in Fisheries Science,2002,10,(2),113-390。 [3]Anderson D.M.Cembella A.D.Hallegraeff G.M. Physiological ecology of harmful algal blooms。 [4]周名江朱明远等中国赤潮的发生趋势和研究进展[J].生命科学,2001,13,(2),54-59。

地质灾害调查报告(DOC)

地质灾害调查报告 提交单位: 提交时间:2015年12月 目录 0前言 (3)

1基本灾情 (3) 2自然地理与地质环境条件 (3) 2.1自然地理条件 (3) 2.2水文气象条件 (3) 2.3地形地貌 (4) 2.4地层岩性 (4) 2.5地质构造 (5) 2.6工程地质条件 (5) 2.7水文地质条件 (5) 2.8区域地壳稳定性 (6) 3地质灾害类型、特征及成因分析 (6) 3.1灾害规模、特征 (6) 3.2地质灾害成因分析 (6) 4地质灾害现状危害及发展趋势 (8) 5已采取的应急防治措施及防治效果 (8) 5.1已采取的应急防治措施 (8) 5.2防治效果及存在问题 (8) 6今后的防治工作建议 (8) 7应急调查准备和安全问题 (8)

0前言 1基本灾情 2014年9月2日13时19分,位于长江一级支流青干河支流锣鼓洞河左岸的杉树槽发生重大岩体滑坡。初步估算,滑坡体总面积3万m2,估计总方量约80万m3。滑坡地点位于秭归县沙镇溪镇三星店村2组、3组交界处,距离青干河河口约5.15 km。滑坡导致G348国道约200m损毁中断,大岭电站3栋房屋被掩埋,损毁柑橘园约60亩,损毁镇村公路2条450m,16个村(居委会)133个供电台区全部停止供电,紧急转移撤离沙镇溪初级中学师生、当地村民、电站职工家属共计953人,估算直接经济损失3220万元。 2自然地理与地质环境条件 2.1自然地理条件 秭归县位于湖北省西部,长江西陵峡两岸,三峡工程坝上库首。地理坐标为东经110°18'~111°0',北纬30°38'~31°11'。东与宜昌市夷陵区(原宜昌县)的三斗坪、太平溪、邓村交界,南同长阳土家族自治县的榔坪、贺家坪接壤,西临巴东县的信陵、平阳坝、茶店子,北接兴山县的峡口、高桥。县境东起茅坪新集镇凤凰山(新县城所在地),西止磨坪乡凉风台,南起杨林桥镇向王山,北止水田坝乡懒板凳垭。县境东西最大横距离66.1公里,南北最大纵距离60.6公里。秭归县版图面积2427平方公里。据2010年土地利用更新调查,秭归县国土实际总面积22.74万公顷。本次调查的杉树槽滑坡位于秭归中部的沙镇西镇流锣鼓洞河左岸。 2.2水文气象条件 滑坡区域地处亚热带季风气候区,气候温和湿润、雨量充沛、四季分明,多年平均气温17~19℃,多年平均降雨量1 493.2 mm.降雨具时段和频度相对集中的特点,雨季多暴雨,一日最大降雨量达358 mm.年降雨量由南向北、从低到

赤潮及其灾害

赤潮灾害科普知识 一、什么是赤潮? 赤潮是一种自然现象。在古今中外的许多作品中都有关于赤潮的记载,《聊斋志异·江中》则描述了水面发光的奇景:“众坐舟中,旋见青火如灯状,突出水面,随水浮游;渐近舡,则火顿灭。”目前,赤潮的科学定义通常指的是海洋浮游植物、原生动物或细菌在短时间内突发性增殖或高度聚集而引起的一种生态异常现象。 图1各种引发赤潮的生物 二、赤潮的颜色 赤潮(red tide)是一个历史沿用名,它并不一定都是红色。引发赤潮的生物种类和数量的不同,会使水体呈现不同的颜色,如中缢虫、夜光藻形成的赤潮呈红色或砖红色;真甲藻、绿色鞭毛藻形成的赤潮呈绿色;短裸甲藻形成的赤潮呈黄色;某些硅藻形成棕色赤潮。另有某些赤潮生物有时并不引起海水变色,但它们可使鱼贝类等海洋生物体内含有赤潮生物毒素,也归为赤潮。

a)1999年辽东湾夜光虫赤潮b)2002年浙江虾峙门外海域赤潮 c)2006年6月11日平潭海域赤潮 图2 各种颜色的赤潮 三、赤潮的成因 赤潮的发生是各种自然因素综合作用的结果,如光照、风力等天气因素,海水温度、盐度、流速、流向等水文因素,营养盐、微量元素及赤潮生物自身等生物化学因素都必须考虑进来。 同时,我们人类活动所造成的水体富营养化是造成近年来赤潮频发的主要原因之一。人类过度的污水排放及水产养殖过程中剩余在水体中的饲料都是海水营养盐浓度飙升的根源。

图3 影响赤潮发生的各种自然因素 我国是一个赤潮灾害频发的国家。近几年来,赤潮发生的频率不断提高,规模不断扩大。1933~1989年,我国海域(不包括台湾省)有记录的赤潮达40余次。90年代以后,发生频率显著提高,仅2001~2007年年均发生次数就达到90次;造成的灾害也日趋严重,其中2001年就造成直接经济损失10亿元之巨。下表是本世纪中国海赤潮发生的概况。 2001-2007年中国海赤潮发生次数和面积 三、赤潮的危害

赤潮灾害应急预案

《赤潮灾害应急预案》 1.总则 1.1目的 为贯彻落实国务院对突发性事件处理的要求,建立灾害性赤潮灾害应急反应机制,最大限度地减轻赤潮灾害造成的经济损失和对人民身体健康、生命安全带来的威胁,特制定本预案。 1.2工作原则 加强监测、统一指挥、分级负责、密切协作。 1.3适用范围 本预案适用于对发生在我国管辖海域的重大灾害性赤潮的应急处置。 2.赤潮应急组织体系及职责 国家海洋局设立赤潮应急工作领导小组(以下简称国家海洋局领导小组)。 2.1国家海洋局领导小组构成 组长:国家海洋局分管赤潮灾害防灾减灾工作的局领导。 成员:国家海洋局环保司、办公室(新闻办),中国海监总队,国家海洋环境监测中心及国家海洋环境预报中心分管领导。 国家海洋局领导小组下设办公室和专家组。办公室设在国家海洋局环保司;专家组由赤潮监测监视、分析预测和防治领域专家组成,适当补充其它有关专家和科技人员。 2.2职责 2.2.1国家海洋局领导小组:指导、协调全国重大灾害性赤潮应急管理工作,协调相关部委对省市赤潮应急管理工作进行监督指导,研究解决海区和省级赤潮应急工作机构的请示和应急需要。 2.2.2领导小组办公室:负责应急管理的日常工作,协调领导小组和成员部门及单位。

2.2.3专家祖:负责为应急监视监测、分析预测和防治提供技术咨询和建议,开展相关技术研究。 2.2.4国家海洋局办公室(新闻办):向国务院报告赤潮发生及处理情况;组织管理全国赤潮信息发布工作以及发布全国赤潮监测预警报信息等。 2.2.5中国海监总队:应领导小组办公室要求,组织、协调海监飞机、船舶的调用。 2.2.6国家海洋环境监测中心:为海区和省级赤潮应急工作机构开展赤潮应急监测提供技术指导和协助,开展相关技术研究。 2.2.7国家海洋环境预报中心:为海区和省级赤潮应急工作机构开展赤潮分析预测提供技术指导和协助,开展赤潮趋势分析预测等相关技术研究。 各分局和各省(自治区、直辖市)及计划单列市应建立相应赤潮应急工作机构,落实相关责任。其中海区一级主要职责为开展本海区的赤潮应急跟踪监测监视和预警报,对省市赤潮应急响应工作提供技术指导、协助,发布本海区赤潮监测预测信息等。各省(自治区、直辖市)及计划单列市一级(简称省级)主要职责为负责开展本省(自治区、直辖市)及计划单列市所辖海域赤潮监测监视及预警报工作;在当地政府统一领导下,会同当地相关部门开展赤潮应急响应工作和负责发布本省(自治区、直辖市)及计划单列市赤潮监测预测信息等。 3.赤潮应急工作程序 应门获取赤潮发生信息的海洋机构各级海洋环境监测机构、海监队伍以及志愿者等单位或个人一旦发现赤潮发生迹象,应立即向同级或当时所能送达信息的海洋行政主管部门报告赤潮发生信息。该海洋行政主管部门可直接委派(所属)海洋环境监测机构或海监队伍赶赴赤潮发生海域,确认赤潮发生信息,也可通知赤潮所在海区或省级海洋部门,由其负责赤潮信息现场确认。赤潮信息一经确认,随后的赤潮应急处置将根据赤潮面积、毒性和造成影响,分三级予以处置:

赤潮的危害与防治

赤潮的危害与防治 浅谈赤潮的成因、危害及防治 王树友 赤潮是指在一定条件下,海洋中某些微小的海洋浮游生物在短时间内暴发性繁殖或高密度聚集,引起海水颜色变化的一种生态异常现象。赤潮是一种严重的海洋灾害,发生时常使海水变为红色或褐色,不仅污染环境,而且对海洋养殖业构成极大威胁。近几年来,由于气候条件及环境污染等因素,在我国的部分海域中都出现了大面积的“赤潮”,而且发生的范围、面积及频率都在不断扩大和提高。那么,是什么原因导致赤潮的频繁发生?它对海洋环境和海洋养殖业到底有哪些危害?怎样预防和治理赤潮灾害?笔者就这些问题作一粗浅的分析和回答。 1.赤潮发生的主要原因 1.1 气候原因春夏温暖季节,水温较高,海流缓慢,利于赤潮生物的生长和繁殖,从而导致赤潮的发生,如气候异常是厦门海域赤潮发生的主要原因。 1.2 生物原因引起赤潮的生物主要是甲藻、硅藻,也包括一些原生动物、细菌等。这些生物的暴发性繁殖或大量聚集产生赤潮。在适宜的环境和气候条件下,赤潮生物以几何级数繁殖,在2d~3d内即可形成大规模赤潮。从1986年至今,厦门海域已发生十几次赤潮,除了1987年5月11日~25日在厦门西海域发生的短角弯角藻赤潮,由“厦门赤潮调查研究”协调组预报并自始至终跟踪监视、监测外,其余十几次赤潮都是待赤潮发生并发展到一定规模后才被发现。 1.3 化学原因赤潮的发生与海域的富营养化密切相关,海水中的营养盐(主要是N、P)以及一些微量元素的存在,直接影响赤潮生物的生长、繁殖和代谢,这些化学因素是赤潮发生的物质基础。厦门海域属轻度富营养化海域,海水中无机氮和无机磷年平均比值约为45︰1(原子比),由于大多数浮游植物生长繁殖过程中基本是以16︰1的恒定比值自海水吸收无机氮和无机磷,因此,对于厦门海域来说,无机氮比较丰富,而无机磷相对较贫乏,无机磷成为厦门海域浮游植物繁殖的限制因子。理论上讲只要控制无机磷的排海量就可减少海域赤潮的发生,但由于厦门海域底泥中含有较丰富的有机磷和无机磷,在适宜的理化条件下,有机磷可转化为无机磷并溶入海水中,以满足浮游生物繁殖的需要。从对厦门海域进行多次观测的分析中可发现,在发生赤潮前以及赤潮初期,海水中无机磷含量仍相当高。因此,尽管市有关部门已采取措施大量减少磷的排海量,但目前仍无法控制海域赤潮的发生。 1.4 环境原因由于环境污染日益加剧,农业生产大量施用化肥,生活中大量使用含磷洗衣粉,使排放出来的各处工业污水、生活污水以及养殖污水中都含有N和P。这些污水未经处理源源不断地流入江河,最后汇入大海,便使海洋中

地质灾害防治措施及应急预案

地质灾害防治措施及应 急预案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

地质灾害现场评价及防治措施应急预案 地测科 二〇一七年 地质灾害现场评价及防治措施应急预案一、矿井基本情况 山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司位于山西省宁武县城东北的南沟村一带处,行政区划隶属宁武县凤凰镇管辖。地理坐标为:东经112°22′47″~112°25′13″,北纬38°59′42″~39°01′33″。 1、地理、人文、地质、气象信息: 水文地理:井田属海河流域桑干河水系。 井田南石湖河沿大运公路分布,为季节性河流,平时干涸没有流水。只有雨季才有水流经过。地表水基本汇于沟谷,向西流出井田,汇入恢河。 井田属典型的大陆性气候。气候寒冷,迟暖早寒,昼夜温差较大,四季分明,冬季严寒长达七个月,根据忻州市宁武县气象站历年观测资料,年平均气温在~℃,最高气温在7月份,平均气温20℃,极端最高气温℃,最低气温在1月份,平均℃,极端最低气温℃。全年无霜期约90-130天,最大积雪厚度,冻土深度在,日照时数每年约2800时左右,年降水量为~,平均降水量主要集中于7、8、9三个月。年平均蒸发量,最大在5、6月份,最小在1月份,气候特别干燥。霜冻期为11月上旬至次年3月上旬,风向为西及西北风,风期多集中在冬春两季,最大风速可达23m/s,年平均风速s。 本区自然灾害主要有冰雹、暴雨等。 地质情况:该井田位于管涔山脉东麓,属中高山侵蚀地貌,区内整体地势为北高南低。本区最高处位于矿区东北部,海拔为,最低处位于井田西7号拐点附近,海拔为,相对高差。井田内沟谷较为发育,多呈树枝状,个别沟谷切割较厉害,地势较陡峭。

加强应急预案演练工作的通知

加强应急预案演练工作 的通知 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

四方区突发公共事件应急委员会办公室关于做好应急预案演练工作的通知 各有关部门、单位: 现将市应急办《关于加强应急预案和奥帆赛城市运行计划演练工作的通知》转发给你们,请认真执行。其中,我区应急预案演练工作各牵头责任单位要切实加强组织领导,周密策划部署,确保演练实效。区应急办将对各单位应急演练工作进行指导和督查。 各单位制定的演练计划和演练脚本,要提前报送区应急办审查备案。 二〇〇八年三月二十一日青岛市突发公共事件应急委员会办公室 关于加强应急预案和 奥帆赛城市运行计划演练工作的通知 各区(市)人民政府,市政府有关部门,各有关单位: 为进一步提高各类应急预案和奥帆赛城市运行计划(以下简称《计划》)的针对性、实用性和可操作性,锤炼应急队伍应对突发事件的实战能力,加强应急救援体系建设,不断提高我市应急管理工作的总体水平,确保2008年奥帆赛和残奥帆赛期间城市的正常运行,根据国务院《关于全面加强应急管理工作的意见》、《青岛市突发公共事件总体应急预案》(青政发[2005]53号),以及奥帆赛和残奥帆赛对城市安全运行的规定要求,经市政府领导同意,现就加强应急预案和《计划》演练工作有关事项通知如下: 一、切实提高认识,加强组织领导。开展应急预案和《计划》演练,是增强应急预案和《计划》的针对性、实用性的必要途径,是提高政府应对突发公共事件能力、保障公众生命财产安全、维护社会和谐稳定、保证奥帆赛和残奥帆赛各项

赛事安全顺利进行的重要手段。各级各有关部门要充分认识开展应急预案和《计划》演练的重要意义,加强领导,周密部署,精心组织,从资金、物资、人员等方面提供必要的保障,确保各项演练工作有序进行。各突发公共事件专项指挥部和《计划》主责单位要按照预案和《计划》的要求,发挥好牵头作用,搞好组织协调,抓好演练工作落实;各区市政府、相关部门和单位要在各自的职责范围内,相互支持和协同,做好跨部门之间的协调配合及通信联络,确保应急演练的有效沟通和统一指挥;市应急办要加强对各级应急演练工作的监督管理,及时做好演练的协调、指导、服务等工作。 二、注意突出重点,强化演练实效。目前,奥帆赛和残奥帆赛举办日期日益临近,保障奥帆赛和残奥帆赛期间城市运行的各项筹备工作正在紧张的进行中。各级各有关部门和单位要进一步增强责任感和紧迫感,把落实奥帆赛城市运行计划演练作为今年演练工作的重中之重,突出抓好奥运安保、食品安全、海洋环境保护、交通管理和服务、城市供电以及市政供水、供气、供热、环境卫生等预案和《计划》的演练,采取切实可行的措施,排除《奥帆赛风险评估报告》中提出的风险隐患。演练工作要注重实效,注重实战,切实增强演练场景的仿真程度,防止演练流于形式。力求通过演练及时发现和解决问题,力求通过演练达到“检验预案成效、磨合工作机制、锻炼应急队伍、提高应急能力”的目的。在演练过程中,各主责单位要主动牵头落实演练计划,协办单位要积极配合,合力推进演练目标任务的落实。 三、科学计划,周密组织。应急演练是由各方参加的预案训练和演习,是对应急能力的综合检验,是一项十分复杂的综合性工作,必须提前策划,周密部署,并形成相对完善的演练工作机制。在组织演练前,各单位要制定出科学详尽的演练计划和演练脚本,力求“演练时间、地点、演练内容、演练目的、情景设

赤潮现象产生的原因是什么

赤潮现象产生的原因是什么 我国渤海湾等近海海域中,曾出现大面积的红色潮水,人们称这种现象为“赤潮”,赤潮的出现不适无缘无故的。下面是精心为你整理的赤潮现象产生的原因,一起来看看。 “赤潮”,是海洋生态系统中的一种异常现象。它是由海藻家族中的赤潮藻在特定环境条件下爆发性地增殖造成的。海藻是一个庞大的家族,除了一些大型海藻外,很多都是非常微小的植物,有的是单细胞生物。根据引发赤潮的生物种类和数量的不同,海水有时也呈现黄、绿、褐色等不同颜色。赤潮是伴随着浮游生物的骤然大量增殖而直接或间接发生的现象。本来是渔业方面的用语,并没有严格的定义。水面发生变色的情况甚多,厄水(海水变绿褐色)、苦潮(按即赤潮,海水变赤色)、青潮(海水变蓝色)及淡水中的水华,都是同样性质的现象。构成赤潮的浮游生物种类很多,但甲藻、硅藻类大多是优势种。 当发生赤潮时的浮游生物的密度一般是102;106细胞/毫升。在日本近海淡水流入的内湾,自春至秋均有发生。随着城市和工业废水的增加而出现了富营养化,在东京湾、濑户内海、有明海等赤潮频繁发生。赤潮有时可使鱼类等水生动物遭受很大危害,这是由于赤潮浮游生物堵塞鱼鳃,引起机械障碍,和它们死后分解,迅速消耗氧气,水中氧气不足,以及分泌有害物质等造成的,〔尤其是裸甲藻属(Gymnodinium)和Olisthodiscus等为害甚大〕。一般以为是由于水

不流动、富营养化、日照量增大和水温上升等因素综合作用的结果。 赤潮是一种复杂的生态异常现象,发生的原因也比较复杂。关于赤潮成因尚没有定论,科学家们认为,赤潮是近岸海水受到有机物污染所致。在正常的情况下,海洋中的营养盐含量较低,这就限制了浮游植物的生长(有些鞭毛虫类(或者甲藻类)还是一些鱼虾的食物)。但是,当含有大量营养物质的生活污水、工业废水(主要是食品、造纸和印染工业)和农业废水流入海洋后,再加上海区的其他理化因素有利于生物的生长和繁殖时,赤潮生物便会急剧繁殖起来,便形成赤潮。 赤潮的危害海洋是一种生物与环境、生物与生物之间相互依存,相互制约的复杂生态系统.系统中的物质循环、能量流动都是处于相对稳定,动态平衡的.当赤潮发生时这种平衡遭到干扰和破坏.在植物性赤潮发生初期,由于植物的光合作用,水体会出现高叶绿素a、高溶解氧、高化学耗氧量.这种环境因素的改变,致使一些海洋生物不能正常生长、发育、繁殖,导致一些生物逃避甚至死亡,破坏了原有的生态平衡. 赤潮对人类健康的危害 有些赤潮生物分泌赤潮毒素,当鱼、贝类处于有毒赤潮区域内,摄食这些有毒生物,虽不能被毒死,但生物毒素可在体内积累,其含量大大超过食用时人体可接受的水平.这些鱼虾、贝类如果不慎被人食用,就引起人体中毒,严重时可导致死亡. 由赤潮引发的赤潮毒素统称贝毒,目前确定有10余种贝毒其毒素比眼镜蛇毒素高80倍,比一般的麻醉剂,如普鲁卡因、可卡因还强10

地质灾害应急调查工作方法

地质灾害应急调查工作方法 (2011-03-23 17:54:39) 转载▼ 王宇 1确定位置 对照地形地质图或其它带地理底板的图件,询问、对照确定所处位置。应用简便的GPS测定灾点的地理坐标和高程、方向。 应用地质罗盘确定坡面产状。 2了解灾情及发灾过程 认真听取当地干部的汇报,收集汇报材料,记录灾害损失情况、近期天气情况、灾害发生时间及过程、目前地质体的活动情况、灾害救援情况。 向当地灾民询问灾害损失、灾害发生时间及过程、灾害表现形式、有关成灾地质作用的表象、河流动态和降雨情况等。 现场调查核实灾害损失情况。通过灾害现场的观察,统计记录现场人员及财产损失的数量、毁坏程度,按照《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)第四条的标准确定灾害程度分级(表1)。 表1地质灾害灾度分级标准

调查分析确定地质作用类型。通过现场地质作用途径和痕迹、堆积体土石成分、结构的观测、堆积体规模的测量,确定地质作用的类型、规模等级,掌握具体形态数据,譬如:滑坡体的长、宽、厚度、体积,确定成灾地质作用的类型。 3调查地质灾害成因 地质环境条件 调查内容:①地形地貌,崩塌陡崖地形地质特征,滑坡山体的地形地质特征,泥石流的流域地形地质特征;②岩体工程地质特征;③土体工程地质特征;④地质构造;⑤水文地质条件等;⑥地震活动情况。选择及规划调查路线。符合地质规律,安全,有利于全面观测。 勤于观测记录、拍照和素描。

主要针对地质环境中导致灾害发生的脆弱性问题进行观测,确定地质灾害形成的不良地质环境因素。譬如高陡的斜坡、松散的岩土、暴雨活动情况、强烈的地表水流侵蚀等。 注意量力而行,确保人员安全。 人类活动的影响 调查内容:通过观测和访问,调查了解人类活动对地质环境的改造,以及由此带来的不良影响。譬如土地开垦、耕种,建筑、道路、水利工程建设的切坡和填土、对地表径流的改变、增加坡体荷重,采矿活动,弃渣不合理堆放,地下水开采或疏排等。 认真调查分析这些活动与成灾地质作用的关系,包括空间位置、时间上的关联,确定这些活动对地质灾害的影响。 地质灾害活动痕迹调查 调查内容:①崩积体的分布范围、高程、形态、规模、物质组成、分选情况、块度、架空情况和密实度,崩塌方式、崩塌块体的运动路线和运动距离;②滑体形态及规模,后缘滑坡壁的位置、产状、高度及其壁面上擦痕特征;滑坡两侧界线的位置与性状;滑动的方向、滑距等;③泥石流残留在沟道中的各种痕迹和堆积物特征,推断其活动过程、泥石流性质和规模等。 分析整个地质作用过程。 引发因素确认

赤潮相关现状分析及防治方法整理

一、研究背景: 赤潮的定义:在一定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌在短时间内突发性增殖或高度聚集而引发的一种生态异常,并造成危害的现象。 现状:有害赤潮肆虐于我国和世界各国沿海,是国际社会共同关注的重大海洋环境问题和生态灾害。自20世纪70年代起,我国有记录的赤潮有300多次,发生次数以每10年增加3倍的速度上升,2000年以来赤潮事件每年都达到了几十次;赤潮发生规模也呈急剧扩大的趋势,1998 年至今,每年都发生了面积超过1 000平方米的特大赤潮,其中有几年赤潮面积甚至达到上万平方公里,前后持续时间将近一个月,世界罕见;与此同时,有毒、有害的赤潮原因种也在不断增加,甲藻等有害种类已成为我国赤潮的主要原因种。这些趋势充分表明了我国赤潮问题的严重性和复杂性。 从图中可以看出,2000~2009年我国近海共发生赤潮灾害792起,平均每年发生 79.20 起,而其中又以2003~2007年间赤潮发生的次数最高;而从2000~2003年,我国赤潮灾害发生次数呈上升趋势,2003年达到最高,为119次。2004~2009年赤潮发生次数有逐步下降,但仍远远高于2000年的次数。 在时间上,又对2000~2009年中国海洋灾害公报记录的117起大型赤潮灾害事件进行统计分析(见图 2 ),发现我国近海赤潮灾害多发生在5月、6月和8月,3个月共记录赤潮事件91起,占赤潮灾害发生总数的77.78%。 从图上可以看出5月的赤潮发生的次数最多。6月份为34起,8月份15起。

从空间角度看,我国四大海域均有赤潮灾害发生(见图 3)。在 2000~2009年内的任何一年,我国东海发生赤潮的次数远远多于其他3个海域,南海次之,渤海第三,黄海最少。 2000~2003年,我国东海发生赤潮的次数逐年递增,在2003年之后的两年赤潮发生数有所下降,且基本稳定;2006年和2007年赤潮发生数又有所增加;2007年后才呈现下降趋势。 危害:1、2,赤潮频发给我国沿海造成了严重的生态、资源、环境问题和重大的经济损失,据不完全统计,我国因赤潮而造成的经济损失有的年份可达 10 亿元以上。而有些有害赤潮生物能产生毒素,经贝类或鱼类累积后危害食用者的健康和生命,调查表明麻痹性贝毒和腹泻性贝毒这两类主要的藻毒素污染普遍存在于我国沿海,在近年有记录的贝毒事件中,就有有几百人中毒,数十人死亡。 3、4,然而,上述这些损失和影响也只是我国沿海赤潮危害的冰山一角,因为赤潮频发预示着我们的海洋生态环境已经受到了严重的干扰,生态系统的正常结构和功能可能已经或者正在遭到破坏,而生态环境一旦失衡恶化就很难在短期内恢复。近年来在渤海、东海等海域都发现了水母比往年发达、而鱼虾资源减少的现象,这很可能与基础饵料改变、甲藻类赤潮生物的异常增殖而使食物链演变有关。生态系统的这种异常改变将是非常危险的,就像“沙尘暴”在向不利于人类居住的方向演变一样,赤潮频发的危险信号是这些海域的生态系统和自然环境

2020年6月份汛期地质灾害应急值守工作总结

2020年6月份汛期地质灾害应急值守工作总结在总站全体职工的共同努力下,全省2020年6月份汛期地质灾害应急值守工作圆满完成,现将各项工作总结如下: 一、汛期地质灾害值班工作 全体值班人员以高度负责的精神,坚守岗位,接打好每个电话、接收和转发每份 传真,做好详细的值班和交接班记录,确保了信息的上通下达和准确无误。 6月份共接打电话267次;上报民政厅、国土厅、地调院当日值班报告30份90次;收发传真157次,其中发传真148次,收传真9次。6月份值班签到查询检查并登记 30次,值班记录检查并登记30次。6月份对市县值班情况抽查3次,抽查60个市县。 6月份,共发送平安短信427条,灾险情短信291条。 6月份制作更换了值班制度牌。 二、地质灾害灾险情 6月份值班期间,共接报各市灾情1起,为6月18日14时20分,西安市鄠邑区 景区管理局纸房村五组发生小型滑坡,造成78人受灾,无人员伤亡,直接经济损失约25万元。 15月份,全省上报灾情报告9起,造成5人死亡1人受伤,直接经济损失262.4 万元。 三、地质灾害成功预报 6月份,全省未上报成功预报。 15月份,全省共上报地质灾害成功预报4起,避免伤亡人口149人,避免经济损 失450万元。 四、地质灾害气象预报预警 6月份值班期间,与陕西省气象局联合制作发布地质灾害气象预警产品2期,等 级均为黄色预警,发送预警短信312条。 五、全省突发地质灾害应急演练 (一)省级应急调查演练 2020年6月5日,陕西省地质调查院在西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村滑坡隐患点 成功开展地质灾害应急综合演练,旨在提高我院地质灾害应急响应速度和调查处置能力。省应急办、省国土资源厅、西安市国土资源局、西安市气象局、蓝田县政府、蓝

赤潮的形成与危害

赤潮的形成与危害 近几年,我国近岸海域污染加剧,赤潮灾害日益频发。有关资料显示,濒临东海的浙江省宁波市,2003年近岸和近海海域记录到的赤潮就有21起,其中赤潮监控区象山港内发生赤潮3起,累计面积约4026平方公里,赤潮生物主要为新月菱形藻和锯齿原甲藻。以上几次赤潮虽存在有毒赤潮生物种类,但均未检出赤潮毒素,未造成人员中毒和大面积养殖水产品死亡。另据浙江省海洋监测预报中心公布的资料显示,2003年浙江海域共发生赤潮49次。赤潮因其越来越频的发生密度和对人们生产、生活产生的巨大影响引起人们的关注。 那么,赤潮是怎样形成的呢?炎夏暴雨后,又逢高温闷热天气,碧波荡漾的海湾,一夜之间,湛蓝的海水便会改变了颜色,海风吹来传来阵阵难闻的腥臭味,死鱼虾尸漂浮海面,贝类相继死亡。这就是赤潮发生时的可怕景象。科学家研究认为生产生活污水的过量排放,给海洋带来大量的氮、磷等营养盐,造成海水“富营养化”,海中一些特殊生物--赤潮生物便会急剧而大量地繁殖起来,这就形成了赤潮。 海水中营养盐含量多少就达到富营养化呢?有关资料介绍,日本一学者提出划分标准的公式为: 化学耗氧量×无机氮×无机磷÷1500>1即为富营养化。 研究表明,世界上有50多种会引起赤潮的赤潮生物。其中,最普通常见的为夜光虫、腰鞭毛虫、裸甲藻等10个种类。而形成赤潮的主要浮游生物种类不同,赤潮的颜色也不同。如鞭毛藻可引起绿赤潮,某些硅藻产生红褐色赤潮,真正形成红赤潮的浮游生物是夜光虫。科学家根据赤潮的颜色,即可大体判断“赤潮”生物的种类组成。 海水富营养化是产生赤潮的主要原因,而重金属的铁、锰等微量元素以及一些特殊的有机物质,如维生素B1、B12、四氮杂茚、间二氮杂苯、酵母、蛋白质消化分解后的分解液以及纸浆废液都是赤潮生物大量繁殖的重要刺激因素。当铁、盐、锰含量大于正常海水含量10倍~20倍时,赤潮生物将成10倍的增长。当维生素B12含量高,可使赤潮生物增殖3倍。赤潮的发生受环境和海域的水文气象条件的影响也很大。一般赤潮多出现于海水成层状况严重的海域,这时水体交换不良,当底层出现低氧水团时,也常出现赤潮。海水盐度的突然降低所产生的物理现象,也可使赤潮生物异常繁殖起来。 赤潮,对水生生物最大的威胁是引起水中缺氧。由于赤潮生物大量繁殖,覆盖整个海面,而且死亡了的赤潮生物极易为微生物分解,从而消耗了水中溶解氧,使海水缺氧甚至无氧,导致海洋生物的大量死亡。因海水缺氧而产生的硫化氢和甲烷对海洋生物也有致死的作用。有些海洋生物,如许多涡鞭毛藻,能将大量的粘性物质排于细胞外,这种粘性