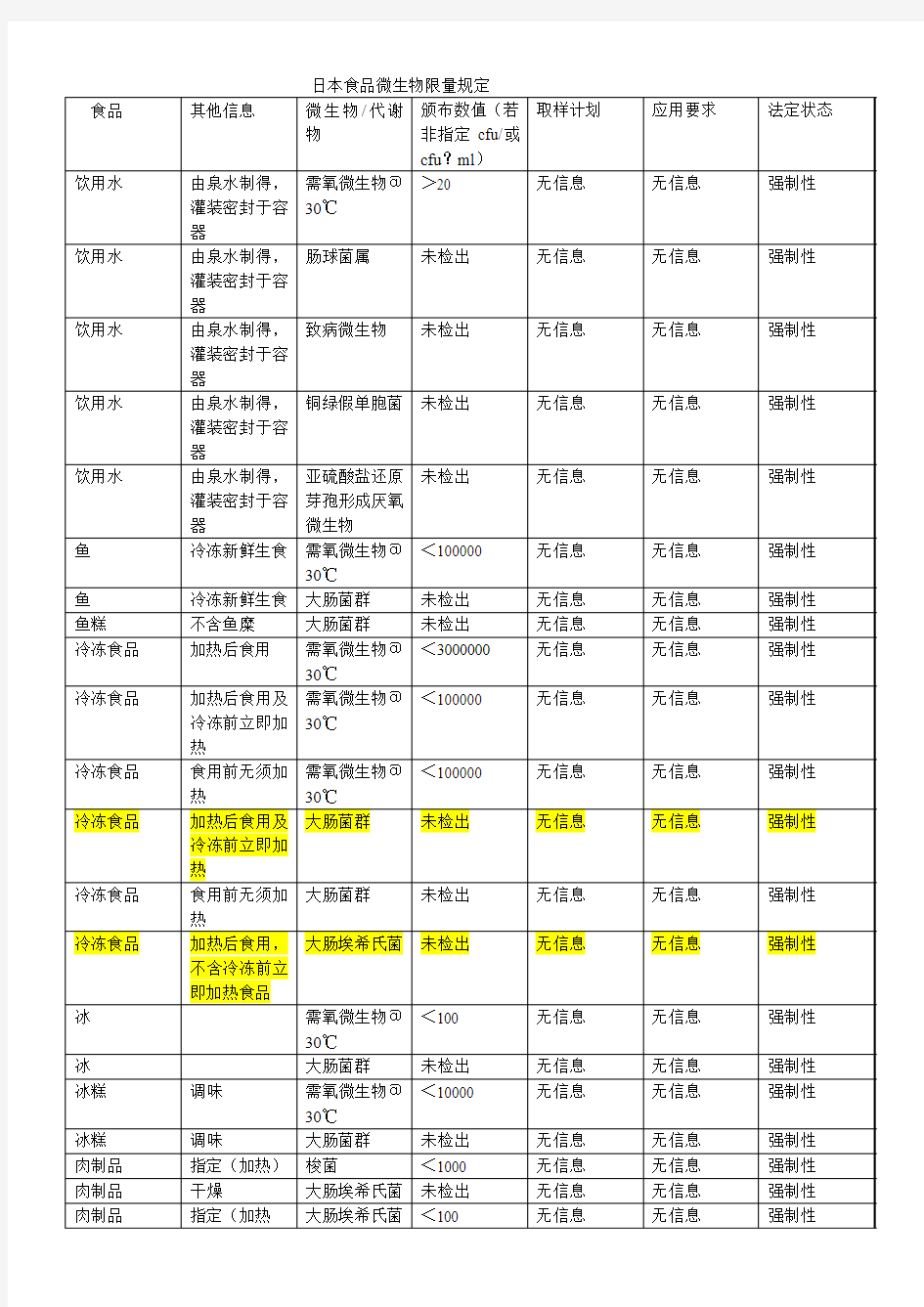

日本食品微生物限量规定

最新食品中致病菌限量标准解读

最新食品中致病菌限量标准解读 致病菌指常见的致病性微生物,能够引起人或动物疾病。据统计,我国每年由食品中致病菌引起的食源性疾病报告病例数占全部报告的40%到50%。GB 29921-2013《食品安全国家标准食品中致病菌限量》于2013年12月26日发布,自2014年7月1日正式实施。该标准对控制食品中致病菌污染和预防微生物性食源性疾病具有划时代的意义。标准整合了500多项分散在不同食品标准中的致病菌限量规定,一定程度上解决了标准重复、交叉、矛盾或缺失等问题。 1.标准的定位 GB 29921属于通用食品安全国家标准。其他相关规定与本标准不一致的,应当按照本标准执行;其他食品标准中如有致病菌限量要求,应当引用本标准规定或与本标准保持一致。特别注意的是,部分在GB 29921实施前的行业标准、推荐性标准、食品安全国家标准或食品安全地方标准,如存在和GB 29921不一致的地方,应按照GB 29921执行。 比如,GB 19295-2011《食品安全国家标准速冻面米制品》发布和实施在GB 29921-2013之前。该标准对生制品、熟制品的致病菌均有规定,而GB 29921中只对即食类食品规定了致病菌限量,而对生制速冻面米制品并无致病菌限量要求,使用标准时需遵从GB 29921的要求。 依据原国家卫计委于2014年3月发布的关于GB 29921的问答,由于蜂蜜、脂肪和油及乳化脂肪制品、果冻、糖果、食用菌等食品或原料的微生物污染的风险很低,参照国际食品法典委员会(CAC)、国际食品微生物标准委员会(ICMSF)等国际组织的制标原则,暂不设置上述食品的致病菌限量;本标准在实施过程中,根据风险监测和风险评估结果,适时修订增加相关食品类别。在GB 29921后发布的部分食品安全标准又规定了致病菌限量,如GB 7096-2014《食用菌及其制品》规定即食食用菌致病菌限量应符合GB 29921中即食果蔬食品类的规定;GB 17401-2014《膨化食品》规定了致病菌限量应符合GB 29921中熟制粮食制品类的规定。因此,在使用GB 29921标准时要特别注意与该标准实施前后的相关标准衔接问题,尤其注意GB 29921未纳入的食品品种。 2.标准的适用范围和主要内容 适用范围: 适用于预包装食品,不适用于散装食品(非定量包装或无包装),也不适用于餐饮自制食品。广东省、香港等地发布过涉及散装即食食品的微生物控制标准或指引,包含多种指定食源性致病菌。其中广东规定了沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌O157的限量;香港规定了弯曲菌属、O157型大肠杆菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、志贺氏菌、李斯特氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌及其他凝固酶阳性葡萄球菌、产气荚膜梭状芽胞杆菌、蜡样芽胞杆菌共10种致病微生物的限量。国家卫生健康委2019年12月发布的《食品安全国家标准散装即食食品中致病菌限量》征求意见稿,适用于散装即食食品,但不适用于餐饮食品,不适用于现制现售的散装即食食品(指制作后立即销售,食品所有组分均经彻底加热处理,中心温度至少达到了70℃且持续时间不少于1 分钟)。征求意见稿覆盖了沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、蜡样芽胞杆菌、副溶血性弧菌、产志贺毒素大肠埃希氏菌共6种致病菌,规定了相应的食品类别、限量要求和检验方法。 适用食品类别: 适用于肉制品、水产制品、即食蛋制品、粮食制品、即食豆类制品、巧克力类及可可制品、即食果蔬制品、饮料、冷冻饮品、即食调味品、坚果籽实制品等。上述食品均为即食食品。

USP 62 非无菌产品微生物限度检查(控制菌) USP38

62 MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS: TESTS FOR SPECIFIED MICROORGANISMS 非无菌产品微生物限度检查:控制菌(USP38) 1.INTRODUCTION导言 The tests described hereafter will allow determination of the absence of, or limited occurrence of, specified microorganisms that may be detected under the conditions described. 控制菌检查法系用于在规定的试验条件下,检查供试品中是否存在特定的微生物。 The tests are designed primarily to determine whether a substance or preparation complies with an established specification for microbiological quality. When used for such purposes, follow the instructions given below, including the number of samples to be taken, and interpret the results as stated below. 当本法用于检查非无菌制剂及其原辅料是否符合相应的微生物限度标准时,应按下列规定进行检验,,包括样品的取样量,结果的判断. Alternative microbiological procedures, including automated methods, may be used, provided that their equivalence to the Pharmacopeial method has been demonstrated. 可以使用包括自动化法在内的方法,需确认与药典方法的等同性. 2.GENERAL PROCEDURES通用规程 The preparation of samples is carried out as described in Microbiological Examination of Nonsterile Products: Microbial Enumeration Tests 61. 供试品制备,同USP<61> If the product to be examined has antimicrobial activity, this is insofar as possible removed or neutralized as described in Microbiological Examination of Nonsterile Products: Microbial Enumeration Tests 61. 若供试品有抗菌活性,应尽可能中和或去除,中和或去除的方法同USP<61> If surface-active substances are used for sample preparation, their absence of toxicity for microorganisms and their compatibility with any inactivators used must be demonstrated as described in Microbiological Examination of Nonsterile Products: Microbial Enumeration Tests 61. 若供试品制备过程中使用了表面活性剂,应确认其对微生物的无毒性以及与所用的中和剂/灭活剂的相容性,同USP<61> 3.GROWTH-PROMOTING AND INHIBITORY PROPERTIES OF THE MEDIA, SUITABILITY OF THE TEST AND NEGATIVE CONTROLS 培养基适用性检查,控制菌检查方法的适用性 确认,阴性对照 The ability of the test to detect microorganisms in the presence of the product to be tested must be established. Suitability must be confirmed if a change in testing performance or a change in the product that may affect the outcome of the test is introduced. 在有供试品存在的情况下,所建立的方法应能检测微生物。若检测程序或产品发生变化可能影响检测结果时,控制菌检查方法应重新进行适用性试验。 3.1.Preparation of Test Strains试验菌液的制备 Use standardized stable suspensions of test strains as stated below. Seed-lot culture maintenance techniques (seed- lot systems) are used so that the viable microorganisms used for inoculation are not more than five passages removed from the original master seed-lot.

第11章 微生物与食品安全 .ppt.Convertor

第十一章微生物与食品安全 第一节食品的微生物污染 食品安全直接影响到人民健康和经济的发展。微生物污染食品而危害健康最易发生,主要有细菌与细菌毒素、霉菌与霉菌毒素。出现在食品中的细菌包括能引起食物中毒、人畜共患传染病以及其他以食品作为传播媒介的致病菌及引起食品变质的非致病菌。 一、微生物污染食品的途径 (一)通过水污染:地表水和地下水既是污染源,也是微生物污染食品的主要途径。(二)通过空气而污染:食品暴露在空气中而被污染。 (三)通过人和动物而污染:人体作为媒介接触食品而引起污染;鼠、蝇、蟑螂等污染食品。(四)通过用具及杂物而污染:加工设备、工作用具等污染食品。 二、食品污染的控制——ACCP (一)HACCP概念及原理 HACCP(Hazard Analysis Critical Point)是危害分析关键控制点,是由食品的危害分析和关键控制点两部分组成的一个系统的管理方式。 (二)微生物在加工中的变化 (1)危害分析; (2)确定关键控制点(CCP); (3)确定关键限值,保证CCP受控制; (4)确定监控CCP的措施; (5)确立纠偏措施; (6)确立有效的纪录保持程序; (7)建立审核程序。 三、HACCP在食品加工中的应用 在冻菜加工中的应用 在冻虾加工中的应用 在冻罗非鱼加工中的应用 四、加强环境卫生管理 ①垃圾(有机垃圾、无机垃圾)无害化处理; ②粪便无害化处理; ③污水有生活污水、工业污水、雨雪水无害化处理。 第二节细菌性食物中毒 葡萄球菌食物中毒 沙门氏菌食物中毒 肉毒梭状芽孢杆菌食物中毒 腊样芽孢杆菌食物中毒 大肠埃希氏杆菌食物中毒 副溶血性弧菌食物中毒 单核细胞增生李斯特氏菌食物中毒 食物中毒:指摄入了含有生物性、化学性有毒物质的食品或者把有毒有害物质当作食品摄入后出现的非传染性的急性、亚急性疾病。 食物中毒的特点: 感染型食物中毒 细菌性食品中毒类型

微生物限量标准

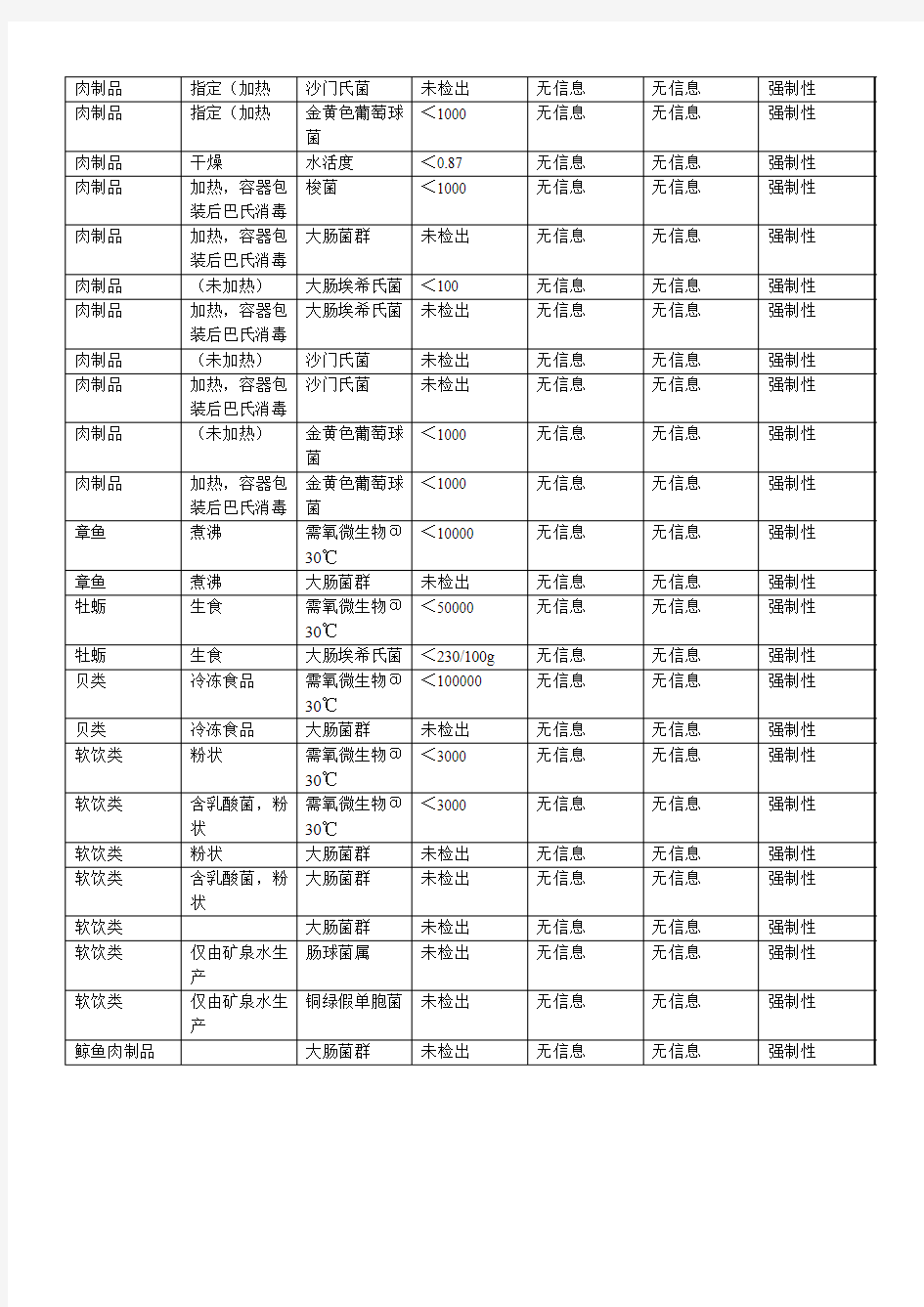

微生物中文名食品中文名限量使用限制及备注中文 数据 采纳 日期 大肠菌群制冰厂及零售点的冰块(包装 冰) 0/100 mL 瓶装水、可食用冰及非瓶装饮料微生物 含量限值。 2009.4 埃希氏大肠杆菌制冰厂及零售点的冰块(包装 冰) 0/100 mL 瓶装水、可食用冰及非瓶装饮料微生物 含量限值。 2009.4 需氧菌落计数制冰厂及零售点的冰块(包装 冰) <500/ mL 瓶装水、可食用冰及非瓶装饮料微生物 含量限值。 2009.4 菌落总数植物蛋白饮料≤ 100(cf u/ml) 2003 大肠菌群植物蛋白饮料≤ 3(MPN /100m l) 2003 致病菌(沙门氏 菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) 植物蛋白饮料 不得检 出 2003 霉菌、酵母植物蛋白饮料≤ 20(cfu /ml) 2003 菌落总数鱼糜和虾糜制品≤ 3000(c fu/g) 即食类2005 大肠菌群鱼糜和虾糜制品≤ 30(MP N/100 g) 即食类2005

致病菌(沙门氏 菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) 鱼糜和虾糜制品 不得检 出 即食类2005 菌落总数鱼糜和虾糜制品≤ 50000( cfu/g) 非即食类2005 大肠菌群鱼糜和虾糜制品≤ 450(M PN/10 0g) 非即食类2005 致病菌(沙门氏 菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) 鱼糜和虾糜制品 不得检 出 非即食类2005 微生物鱼罐头符合罐 头食品 商业无 菌要求 2005 菌落总数油炸小食品类≤ 1000(c fu/ml) 2003 大肠菌群油炸小食品类≤ 30(MP N/100 ml) 2003 致病菌(沙门氏 菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) 油炸小食品类 不得检 出 2003 菌落总数婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷 粉 ≤ 30000( cfu/g) 婴儿配方粉1997 大肠菌群婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷 粉 ≤ 40/(M PN/10 0g) 婴儿配方粉1997

美国微生物测试USP51_和USP61

美国微生物测试USP51 和USP61+62 介绍(2009/12/22 18:31) 美国微生物测试USP51 和USP61+62 介绍 玩具需作微生物测试的材料: 用于玩具中的化妆品、液体、糊状物、油灰(putties)、凝胶和粉末(艺术品材料,如粉笔、蜡笔、墨水等除外) 1. USP<61>微生物限量测试*1 - 测试目的: 检验材料本身受微生物污染的情况(也即微生物洁净度情况) - USP<61>包括以下六个微生物测试: (1) Total aerobic microbial Count 菌落总数(定量) (2) Mould and Yeast Count 霉菌和酵母菌数(定量) (3) Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌(定性) (4) Pseudomonas aeruginosa 绿脓杆菌(定性) (5) Salmonella 沙门氏菌(定性) (6) Escherichia Coli 大肠杆菌(定性) USP61 Limit Requirement: (1)+(2) < 5000 CFU/g ( if the material was used in baby product or eye area product, the limit should be < 500 CFU/g) (3)/(4)/(5)/(6) should be “ABSENT per 10g “ 2. USP<51>防腐剂抗菌效力测试 - 测试目的 为防止的材料在保存过程中或使用过程中发生微生物*现象,须在材料中加入适量的防腐剂,而防腐剂效果如何则需通过USP《51》测试进行评价。 -USP<51>测试简述: 将标准指定编号的以下菌种接入样品,然后在第7 天,第14 天,第28 天分别检验每种菌的存活数量,存活数量越少,其防腐剂抗菌效果越好。 Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌 Escherichia coli 大肠杆菌 Pseudomonas aeruginosa 绿脓杆菌 Candida albicans 白色念株菌 Aspergillus niger 黑曲霉 USP51 Limit requirement (for toy): 细菌(Staphylococcus aureus/ Escherichia coli / Pseudomonas aeruginosa) 14 天细菌减少≥2.0 LOG (99%) 28 天不再繁殖 真菌(Candida albicans /Aspergillus niger) 14 天和28 天不再繁殖 Remark: LOG REDUCTION = LOG10 (INITIAL COUNT / NO. OF MICRO-ORGANISM RECOVERED)

微生物与食品安全的关系

微生物与食品安全的关系 民以食为天,食以安为先.食品安全问题是关乎国计民生的大事,已成为政府部门,科技界和消费者高度关注的重要领域.全球食源性疾病不断上升,恶性食品污染事件接二连三,世界范围内由食品安全引发的贸易纠纷不断,这些问题是影响各国经济发展,国际贸易以及国家声誉的重要因素(我国也不能例外).改革开放以来,我国在基本解决食物量的安全的同时,食物质的安全越来越引起全社会的关注;尤其是我国作为WTO的新成员,与世界各国间的贸易往来会日益增加;食品安全已经成为影响中国农业和食品工业竞争力的关键因素. 随着人们生活水平的不断提高,食品安全问题越来越受到重视,微生物对食品安全的影响不断受到人们的关注,更多的微生物污染带来的食品安全事故也不断的被媒体暴光、报道,下面将通过具体的例子来为大家讲述 首先是雨润问题肉事件:2011年1月,雨润集团渭南生秦公司一批问题猪肉,在查扣之后又被放行流入市场。数月之后,渭南雨润“问题肉”事件被曝光,经检查问题肉有病变淋巴、脓包等问题;5月,雨润火腿因被怀疑掺过期肉被厨师揭发,雨润公司欲以一万元私了;过了不久,北京雨润肉类加工有限公司生产的“雨润”牌老北京烤鸭又被查出菌落术超标而被停售,按照规定菌落总数应≤50000,雨润烤鸭的实测值达到了65万。严重超过了规定的标准. 另外一个例子大家也很熟悉,那就是有名的速冻水饺细菌超标事件.2011年11月,在工商局组织的市场销售的水饺、汤圆、馄饨等速冻食品进行质量抽样监测,结果检出包括三全、湾仔码头、吴大娘等4个品牌9种速冻食品不合格,而存在主要问题是检出金黄色葡萄球菌以及菌落总数超标.

上面的两个例子只是很多食品微生物问题中的一小部分.近些年来,因为食品安全问题的频发,人们对食品安全问题也越来越关注.民以食为天,食以安为先.在频发的食品安全问题中,受害者往往是我们这些普通人民大众.如何减少这些伤害,我想不能靠一方的努力就可以的.对于广大消费者们,要提高自身对不合格产品的鉴别,拥有一双“火眼金睛”;而对于监察部门,要严格按照要求来检验那些即将上市的食品,对人民负责;对于制造商来说,要凭良心生产,不要做那些违反法律,违背道德的事情。 食品安全是大家一起维护才能建立的,让我们对那些问题食品大声说:“不!”

食品微生物污染及其主要变质微生物复习题

第八章食品微生物污染及其主要变质微生物复习题1.简述污染食品的微生物来源及途径? 污染食品的微生物来源 1 土壤 土壤中含有大量的可被微生物利用的碳源和氮源,还含有大量的硫、磷、钾、钙、镁等无机元素及硼、钼、锌、锰等微量元素,加之土壤具有一定的保水性、通气性及适宜的酸碱度(pH3.5~10.5),土壤温度变化范围通常在10~30℃之间,而且表面土壤的覆盖有保护微生物免遭太阳紫外线的危害。 可见,土壤为微生物的生长繁殖提供了有利的营养条件和环境条件。因此,土壤素有“微生物的天然培养基”和“微生物大本营”之称。 2 空气 空气中不具备微生物生长繁殖所需的营养物质和充足的水分条件,加之室外经常接受来自日光的紫外线照射,所以空气不是微生物生长繁殖的场所。然而空气中也确实含有一定数量的微生物,这些微生物是随风飘扬而悬浮在大气中或附着在飞扬起来的尘埃或液滴上。这些微生物可来自土壤、水、人和动植物体表的脱落物和呼吸道、消化道的排泄物。 空气中的微生物主要为霉菌、放线菌的孢子和细菌的芽孢及酵母。 3 水

自然界中的江、河、湖、海等各种淡水与咸水水域中都生存着相应的微生物。由于不同水域中的有机物和无机物种类和含量、温度、酸碱度、含盐量、含氧量及不同深度光照度等的差异,因而各种水域中的微生物种类和数量呈明显差异。通常水中微生物的数量主要取决于水中有机物质的含量,有机物质含量越多,其中微生物的数量也就越大。 4 人及动物体 人体及各种动物,如犬、猫、鼠等的皮肤、毛发、口腔、消化道、呼吸道均带有大量的微生物,如未经清洗的动物被毛、皮肤微生物数量可达105~106/cm2。当人或动物感染了病原微生物后,体内会存在有不同数量的病原微生物,其中有些菌种是人畜共患病原微生物,如沙门氏菌、结核杆菌、布氏杆菌(Bacterium burgeri)。这些微生物可以通过直接接触或通过呼吸道和消化道向体外排出而污染食品。 蚊、蝇及蟑螂等各种昆虫也都携带有大量的微生物,其中可能有多种病原微生物,它们接触食品同样会造成微生物的污染。 5 加工机械及设备 各种加工机械设备本身没有微生物所需的营养物质,但在食品加工过程中,由于食品的汁液或颗粒粘附于内表面,食品生产结束时机械设备没有得到彻底的灭菌,使原本少量的微生物得以在其上大量生长繁殖,成为微生物的污染源。这种机械设备在后来的使用中会通过与食品接触而造成食品的微生物污染。 6 包装材料 各种包装材料如果处理不当也会带有微生物。一次性包装材料通常比循环使用的材料所带

食品安全与微生物控制

食品安全与微生物控制 专业:食品科学摘要本文主要介绍了引发食品中微生物造成的危害性以及食品中病原微生物的快速检测方法,在分析这些病原微生物对食品造成安全危害的同时提出了对食品微生物的安全控制。关键词微生物;食品安全;快速检测;安全控制 Abstract This paper introduce the harmfulness caused by microbes in food and the rapid detection ways of pathogenic microorganisms, and analyse these pathogenic microorganisms cause hazards to the safety of food caused and the safety control of food microbiology . Key words microbe;food safety;rapid detection;safety control 近年来,食品安全已成为一个世界性的重大公共卫生问题,直接关系到人类健康。其中食源性致病菌是引起食源性疾病的首要原因,食源性致病菌对人类健康造成极大的危害,也是食品安全的重大隐患。根据WHO统计,全球每年有近15亿人感染食源性疾病,其中70%是食品中致病微生物污染引起的。每年食源性疾病所造成的严重后果,使食品安全问题已成为全球公众健康优先考虑的问题。食源性疾病并不随经济发展和技术进步而减少或消失,世界范围内食品安全恶性事件接连发生,食源性疾病未能受到有效控制,食源性疾病发生率居高不下,食品安全形势严峻[1]。 “民以食为天,食以安为本”。目前世界上大多数国家都非常重视食品安全生产,并且以立法形式来确保食品的安全,但由于天然食物源生产的全球化、新的食品加工技术的应用、人们饮食习惯的改变等,降低了食品安全性,因此,许多工业化国家近年来,食源性疾病的发病率呈上升趋势[2]。根据美国疾病控制中心的研究报告估计,美国每年有7 600万人次食物中毒,其中约有5 000人死于食物中毒,调查表明,每年食源性疾病患者不少于被调查的5%~10%,最为突出的是单核细胞增多性李斯特氏菌、出血性大肠杆菌O157:H7和多种抗生素耐药性鼠伤寒沙门氏菌的出现。由食品引起的中毒伤亡事件因此居高不下。 食品安全的风险包括化学风险和微生物风险,其中,微生物风险包括细菌、原生动物、寄生虫、病毒和真菌或它们产生的毒素,本文主要研究由微生物引发的食品安全现象及其控制。

食品中致病菌限量问答

《食品中致病菌限量》(GB29921-2013)问答 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2014-03-06 一、标准的制定目的 致病菌是常见的致病性微生物,能够引起人或动物疾病。食品中的致病菌主要有沙门氏菌、副溶血性弧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。据统计,我国每年由食品中致病菌引起的食源性疾病报告病例数约占全部报告的40%至50%。 《食品安全法》规定,食品安全标准应当包括食品、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。目前,我国涉及食品致病菌限量的现行食品标准共计500多项,标准中致病菌指标的设臵存在重复、交叉、矛盾或缺失等问题。 为控制食品中致病菌污染,预防微生物性食源性疾病发生,同时整合分散在不同食品标准中的致病菌限量规定,国家卫生计生委委托国家食品安全风险评估中心牵头起草《食品中致病菌限量》(GB29921-2013,以下简称GB29921)。标准经食品安全国家标准审评委员会审查通过,于2013年12月26日发布,自2014年7月1日正式实施。 GB29921属于通用标准,适用于预包装食品。其他相关规定与本标准不一致的,应当按照本标准执行。其他食品标准中如有致病菌限量要求,应当引用本标准规定或者与本标准保持一致。 二、标准的实施要求

GB29921实施日期(2014年7月1日)前,允许并鼓励食品生产经营单位按照本标准执行。在标准实施日期之后,食品生产经营单位、食品安全监管机构和检验机构应按照本标准执行。在实施日期前已生产的食品可在保质期内继续销售。进口食品的标准执行时间应按照相关规定执行。致病菌检验应按照GB29921引用的检验方法执行。 食品生产经营者应当严格执行食品生产经营规范标准或采取相应控制措施,严格生产经营过程的微生物控制,确保产品符合GB29921规定。 国家卫生计生委将组织对GB29921实施情况进行跟踪评价,根据评价情况适时修订完善标准。 三、标准的制定原则与制定过程 (一)以健康保护为目的。GB29921制定目的是控制食品中致病菌污染,预防食源性疾病。起草组分析我国2005年至2011年食源性疾病发生原因,参照国际管理经验,对“致病菌-食品”组合开展风险评估,根据风险监测和风险评估结果,优先制定高危食品中的重要致病菌限量,降低高危致病菌导致食源性疾病的风险。 (二)以科学为依据。起草组在食品中致病菌风险监测和风险评估基础上,综合分析相关致病菌或其代谢产物可能造成的健康危害、原料中致病菌情况、食品加工、贮藏、销售和消费等各环节致病菌变化情况,充分考虑各类食品的消

美国药典 USP36微生物限度检查

USP36 1117 优良微生物检测规范(中英文1/ 2) 2013-08-09 15:30:46| 分类:USP|举报|字号订阅 1117 MICROBIOLOGICAL BEST LABORATORY PRACTICES 优良微生物检测规范INTRODUCTION 介绍 Good laboratory practices in a microbiology laboratory consist of activities that depend on several principles: aseptic technique, control of media, control of test strains, operation and control of equipment, diligent recording and evaluation of data, and training of the laboratory staff. Because of the inherent risk of variability in microbiology data, reliability and reproducibility are dependent on the use of accepted methods and adherence to good laboratory practices. 优良微生物检测规范由一些活动组成,这些活动依赖于几个基本要素:无菌技术、培养基控制、检测用菌株控制、设备操作和控制、完善的记录和数据评估、化验室员工的培训。由于微生物数据具有天生的不确定性,数据的可靠性和重复性取决于是否使用被接受的方法,以及是否严格遵守化验室规范。 MEDIA PREPARATION AND QUALITY CONTROL 培养基制备和质量控制 Media Preparation 培养基制备 Culture media are the basis for most microbiological tests. Safeguarding the quality of the media is therefore critical to the success of the microbiology laboratory. Media preparation, proper storage, and quality control testing can ensure a consistent supply of high-quality media. 培养基是大多数微生物测试的基础。保证培养基的质量因而成为微生物实验室成功的关键。培养基的制备、合适的存贮和质量控制检测可以保证持续高质量培养基供应。 It is important to choose the correct media or components in making media based on the use of accepted sources or references for formulas. The manufacturer's formula and instructions for preparation routinely accompany dehydrated media and

生物性污染与食品安全学习资料

生物污染:指有害细菌、真菌、病毒等微生物及寄生虫、昆虫等生物对食品造成的污染,是加工过程中最主要的安全性威胁。 生物危害:指生物本身及其代谢过程、代谢产物、寄生虫及其虫卵和昆虫对食品原料加工过程和产品污染,这种污染会对消费者健康造成损害。 生物富集:由于食物链的关系,残留在各类生物体内的农药逐渐被积累起来,这就是生物富集现象。 细菌污染指标:(1)细菌总数的检验(2)大肠菌值(3)肠道致病菌的检验 内源性污染: 外源性污染:

1、食品污染途径有哪些? ①原辅材料污染:种植业中化肥、农药、植物激素;养植业中抗生素、动物激素、饲料添加剂不合理使用;水产品中污染、赤潮等均可造成食品污染,且程度较严重。 ②生产加工过程污染:容器、用具、管道未清洗干净或使用不当;生产工艺不合理;个人卫生及环境卫生不良均可造成食品的微生物污染。 ③包装、储运、销售中污染:食品包装材料不符合食品卫生要求;由于交通运输工具不洁可造成污染;食品贮存条件不卫生或散装食品及销售过程中所造成的污染。 ④人为污染:食品中人为掺伪,或加入有害人体健康的物质;用工业原料作为食品用原料来生产食品;用工业拔染剂“吊白块”(甲醛次硫酸氢钠)加入食品中“漂白”;在猪饲料中加“瘦肉精”(盐酸克伦特罗)等故意造成食品污染。 ⑤意外污染:由于火灾、地震、水灾、核泄露等,也可对食品造成污染。 2、食品污染有哪几个特点? 第一,食品被污染日趋严重及普遍,其中化学性物质的污染占主要地位。 第二,污染物从一种生物转移到另一种生物时,浓度可以不断积聚增高,即所谓生物富集作用,以致轻微的污染过程经生物富集作用后,可对人体造成严重危害。 第三,现今食品污染导致的危害,除了急性毒性作用外,以慢性毒性为多见。由于长期少量摄入。且生物半衰期又较长,以致食品污染在体内对DNA等发生了作用,可出现致畸、致癌、致突变现象。 3、环境污染如何影响食品安全的? 环境污染造成的食品安全性问题,主要针对原料动植物的生产过程。在这些动物、植物的生长过程中,由于呼吸、吸收(或摄食)、饮水而使环境污染物质进入或积累在动、植物中,从而影响食品的安全性。 4、食品污染对人体的危害有哪几方面??影响食品的感官 ?急性食物中毒 ?对机体的慢性中毒 ?致畸作用 ?致突变5、食品杂物污染的主要途径有那些? ①食品在生产时的污染; ②品储存过程中的污染; ③品运输过程的污染; ④意外污染; ⑤食品的掺杂掺假。

微生物对食品安全的影响

前言 世界贸易的不断全球化在给社会带来许多利益与机会的同时也带来了食品安全的危险性,提出了一种超国界的挑战。近年来,世界范围内屡屡发生大规模的食品安全事 件,如:日本先后发生出血性大肠埃希氏菌O 157:H 7 食物中毒、上万人葡萄球菌肠毒素 导致的雪印牛奶中毒、英国的疯牛病、法国的李斯特氏菌病、香港的禽流感事件,以及具有多重抗药性的鼠伤寒沙门氏菌病在多国的流行等。这一系列突发事件涉及的国家范围,危及健康的人群,以及给相关食品国际间贸易带来的危机使食品安全问题受到了历史上空前的关注。某些重大的国际食品安全问题甚至影响了国家的稳定,如2000年比利时发生的二恶英污染事件使比利时社会党政府倒台,2001年德国疯牛病事件使德国卫生部长和农业部长被迫辞职等。 1 微生物对食品安全影响的现状 中国食品行业近年来发展迅速,但产品质量不容乐观,据2000年卫生部的检测结果,在食品中的食源性致病菌的总检出率为4.1%,并分离鉴定出多重耐药沙门氏菌株。近年来,由于食品安全引发的霍乱、肠出血性大肠杆菌感染、甲型肝炎和其他疾病在发达国家和发展中国家均有暴发流行,并且危害严重。 我国经济发展水平落后,食品行业卫生条件和管理水平不高,市场经营还未形成规模,手工作坊式的加工企业非常普遍。这些企业设备落后、卫生状况差,在加上对加工人员管理不严格,极容易造成微生物污染食品的情况发生。我国每年向卫生部上报的数千人食物中毒中,大部分均是微生物污染引起的。近年来,危害人民身体健康甚至危及生命的食品安全方面的重大事件频频发生,其数量和危害程度呈日益上升的趋势。例如:1997年12月发生在香港的禽流感,该事件对我国禽肉的出口影响很大。 2微生物给食品带来的安全问题 2.1 真菌 人类在生活实践中很早就对真菌中毒症有一定的认识。毒蘑菇在我国许多古书中早有详细记载。我国乌苏里江地区农民,很早就发现赤霉病麦,进食后引起昏迷,而称为

《食品中致病菌限量》标准解读

《食品中致病菌限量》标准解读 致病菌指常见的致病性微生物,能够引起人或动物疾病。据统计,我国每年由食品中致病菌引起的食源性疾病报告病例数占全部报告的40%到50%。GB 29921-2013《食品安全国家标准食品中致病菌限量》于2013年12月26日发布,自2014年7月1日正式实施。该标准对控制食品中致病菌污染和预防微生物性食源性疾病具有划时代的意义。标准整合了500多项分散在不同食品标准中的致病菌限量规定,一定程度上解决了标准重复、交叉、矛盾或缺失等问题。 1.标准的定位 GB 29921属于通用食品安全国家标准。其他相关规定与本标准不一致的,应当按照本标准执行;其他食品标准中如有致病菌限量要求,应当引用本标准规定或与本标准保持一致。特别注意的是,部分在GB 29921实施前的行业标准、推荐性标准、食品安全国家标准或食品安全地方标准,如存在和GB 29921不一致的地方,应按照GB 29921执行。 比如,GB 19295-2011《食品安全国家标准速冻面米制品》发布和实施在GB 29921-2013之前。该标准对生制品、熟制品的致病菌均有规定,而GB 29921中只对即食类食品规定了致病菌限量,而对生制速冻面米制品并无致病菌限量要求,使用标准时需遵从GB 29921的要求。 依据原国家卫计委于2014年3月发布的关于GB 29921的问答,由于蜂蜜、脂肪和油及乳化脂肪制品、果冻、糖果、食用菌等食品或原料的微生物污染的风险很低,参照国际食品法典委员会(CAC)、国际食品微生物标准委员会(ICMSF)等国际组织的制标原则,暂不设置上述食品的致病菌限量;本标准在实施过程中,根据风险监测和风险评估结果,适时修订增加相关食品类别。在GB 29921后发布的部分食品安全标准又规定了致病菌限量,如GB 7096-2014《食用菌及其制品》规定即食食用菌致病菌限量应符合GB 29921中即食果蔬食品类的规定;GB 17401-2014《膨化食品》规定了致病菌限量应符合GB 29921中熟制粮食制品类的规定。因此,在使用GB 29921标准时要特别注意与该标准实施前后的相关标准衔接问题,尤其注意GB 29921未纳入的食品品种。 2.标准的适用范围和主要内容 适用范围: 适用于预包装食品,不适用于散装食品(非定量包装或无包装),也不适用于餐饮自制食品。 广东省、香港等地发布过涉及散装即食食品的微生物控制标准或指引,包含多种指定食源性致病菌。其中广东规定了沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌O157的限量;香港规定了弯曲菌属、O157型大肠杆菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、志贺氏菌、李斯特氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌及其他凝固酶阳性葡萄球菌、产气荚膜梭状芽胞杆菌、蜡样芽胞杆菌共10种致病微生物的限量。国家卫生健康委2019年12月发布的《食品安全国家标准散装即食食品中致病菌限量》征求意见稿,适用于散装即食食品,但不适用于餐饮食品,不适用于现制现售的散装即食食品(指

食品安全之微生物和兽残

食品安全之微生物和兽药残留 一、背景 民以食为天,食品安全是一个重大的关乎国计民生问题。它不仅关系到道德、诚信及政府的公信力,而且还关乎我们的生活的质量,生命的延续,人类的未来。实施食品安全战略,形成严密高、社会共治的食品安全治理体系,让人民群众吃的放心。 1.目前我国的主要食品安全问题主要包括微生物引起的食源性疾病,农药残留、重金属、兽药残留、有机污染物等造成的化学性污染及非法使用食品添加剂等。而人们往往过于重视化学性污染,忽视了食源性疾病对食品安全的危害。事实上,我国流行的食源性疾病中,微生物性食物中毒居首位。 2.随着人民生活水平的不断提高,肉、禽、蛋、乳等动物性食品在我国人民的膳食结构中所占的比重越来越大。兽药和饲料添加剂对于防治动物疾病、促进生长、提高饲料转化率等具有重要的作用,但滥用兽药和饲料添加剂会导致兽药在动物性食品中残留, 影响人体的健康。由于科学知识的缺乏和经济利益的驱使,养殖业中滥用药物的现象普遍存在。滥用兽药的直接后果是导致兽药在动物性食品中的残留,摄入人体后,影响人类的健康。兽药残留引起食物中毒和影响畜禽产品出口的报道越来越多。药物残留不仅可以直接对人体产生急慢性毒性作用,引起细菌耐药性的增加,还可以通过环境和食物链的作用间接对人体健康造成潜在危害;并影响我国养殖业的发展和走向国际市场。

因此,食品中微生物污染和兽药残留是我们今天提出的两个要关注的民生大问题。 二、现状分析 (一)微生物污染方面的情况: 1.原卫生部食品安全风险评估重点实验室的抽样调查显示,调查人群的食源性疾病发病次数为每人每年0.157次,即每6人中有1人过去一年中曾发生食源性疾病。自2000年起,我国建立了食源性疾病监测网络,其中对于致病性微生物的监测有沙门氏菌、副溶血性球菌、大肠杆菌、金葡菌、单增李斯特菌、空肠弯曲菌、阪崎肠杆菌7种。2014年12月国家食品药品监督管理总局发布的年度第二阶段19类食品及食品添加剂的监督抽检信息显示,微生物污染问题仍较突出。并且,抽检结果显示,粮食及粮食制品、食用油和油脂及其制品等15种产品的合格率超过95%;食用油和油脂及其制品样品合格率为97.83%;蛋及蛋制品样品合格率为98.95%;蔬菜及其制品样品合格率为96.76%;水果及其制品样品合格率为97.36%。很显然,我国微生物污染问题仍较突出。由于微生物具有较强的生态适应性,在原料的种植、收获、饲养、捕捞、加工、包装、运输、销售、保存以及食用等每一个环节都可能被微生物污染。同时,微生物具有易变异的特性,未来可能不断有新的病原微生物威胁食品安全和人类健康。 2.食品中微生物污染的类型: (1)微生物污染根据污染的途径分为两类:a. 内源性污染(第一次污

微生物引起的食品腐败变质

微生物引起的食品腐败变质 食品腐败变质的过程实质上是食品中碳水化合物.蛋白质、脂肪在污染微生物的作用下分解变化.产生有害物质的过程。 一、食品中碳水化合物的分解 食品中的碳水化合物包括纤维素.半纤维素.淀粉.糖元以及双糖和单糖等;含这些成分较多的禽品主要是粮食.蔬菜.水果和糖类及其制品.在微生物及动植物组织中的各种酶及其他因素作用下,这些成分可发生水解井顺次形成低级产物,如单糖、醇、醛.蔑酸直至二氧化碳和水,其主要变化指标是酸度升高,根据食品种类不同也表现为糖.醇.醛.酮含量升高或产气(CO2),有时带有这些产物特有的气味。水果中果胶可被微生物所产生的果胶酶分解,使新鲜果蔬软化。 二、食品中蛋白质的分解 肉.蛋.鱼和豆制品等富含蛋白质的食品。经过微生物的蛋白酶和肽酶的作用.蛋白质被介解成多肽及氨基酸,氨基酸再进一步介解哎相应的胺类.有机酸和各种碳氢化合物;各种不同的氨基酸介解产生的腐败胺类和其他物质各不相同.甘氨酸产生甲胺.鸟氨酸产生腐胺,精氨酸产生色胺进而分解成吲哚,含硫氨基酸分解产生硫化氢和氨。乙硫醇等。胺类物质、NH-和H.s等具有特异的臭味。 三、禽品中脂肪的分解 食品中脂肪的变质主要是酸败,经水解与氧化产生相应的分解产物。在微生物或动植物组织中的解脂酶作用下使食物中的中性脂肪分

解成甘油和脂肪酸;脂肪酸可进而断链形成具有不愉快味道的酮类或酮酸,不饱和脂肪酸的不饱和键处还可形成过氧化物,脂肪酸也可再钉解成具有特殊气味的醛类和醛酸即所谓的-油哈”气味.这就是食用油脂和含脂肪丰富的食品发生酸败后感官性状改变的原因.油脂中的饱和脂肪酸及天然抗氧化物质(如维生素E)、芳香化合物含量高时.则可减慢氧化和酸败。 四、有害物质的形成 腐败变质的食品表现出使人难以接受的感官性状.如异常颜色.刺激气味和酸臭味、组织溃烂.发黏等症状。营养物质分解.营养价值下降。同时食品的腐败变质可产生对人体有害的物质,如蛋白质类食品的腐败可生成某些胺类使人中都,脂肪酸败产物引起人的不良反应及中毒。由于微生物严重污染食品,因而也增加了致病菌和产毒菌存在的机会;微生物产生的毒素分为细菌毒素和真菌毒素.它们能引起食物毒,有些毒素还能引起人体器官的病变及癌症。 一、微生物污染食品的来源和途径 (一)食品污染的种类: 生物污染:微生物、寄生虫及虫卵、昆虫 化学污染:农药、工业三废、添加剂、包装材料 物理污染:放射性污染 (二)微生物污染食品的途径: 水的污染:水是作为媒介使微生物污染食品的 土壤的污染:加工的原料在采收时携带了微生物引的

(61)MICROBIAL LIMIT TESTS《微生物限度测定》USP31

?61? MICROBIAL LIMIT TESTS This chapter provides tests for the estimation of the number of viable aerobic microorganisms present and for freedom from designated microbial species in pharmaceutical articles of all kinds, from raw materials to the finished forms. An automated method may be substituted for the tests presented here, provided it has been properly validated as giving equivalent or better results. In preparing for and in applying the tests, observe aseptic precautions in handling the specimens. Unless otherwise directed, where the procedure specifies simply ―incubate,‖ hold the container in air that is thermostatically controlled at a temperature between 30and 35, for a period of 24 to 48 hours. The term ―growth‖ is used in a special sense herein, i.e., to designate the presence and presumed proliferation of viable microorganisms. PREPARATORY TESTING The validity of the results of the tests set forth in this chapter rests largely upon the adequacy of a demonstration that the test specimens to which they are applied do not, of themselves, inhibit the multiplication, under the test conditions, of microorganisms that may be present. Therefore, preparatory to conducting the tests on a regular basis and as circumstances require subsequently, inoculate diluted specimens of the material to be tested with separate viable cultures of Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, and Salmonella. This can be done by adding 1 mL of not less than 10-3 dilution of a 24-hour broth culture of the microorganism to the first dilution (in pH 7.2 Phosphate Buffer, Fluid Soybean–Casein Digest Medium, or Fluid Lactose Medium) of the test material and following the test procedure. Failure of the organism(s) to grow in the relevant medium invalidates that portion of the examination and necessitates a modification of the procedure by (1) an increase in the volume of diluent, the quantity of test material remaining the same, or by (2) the incorporation of a sufficient quantity