数列与不等式的综合-高中数学知识点讲解

数列与不等式的综合1.数列与不等式的综合

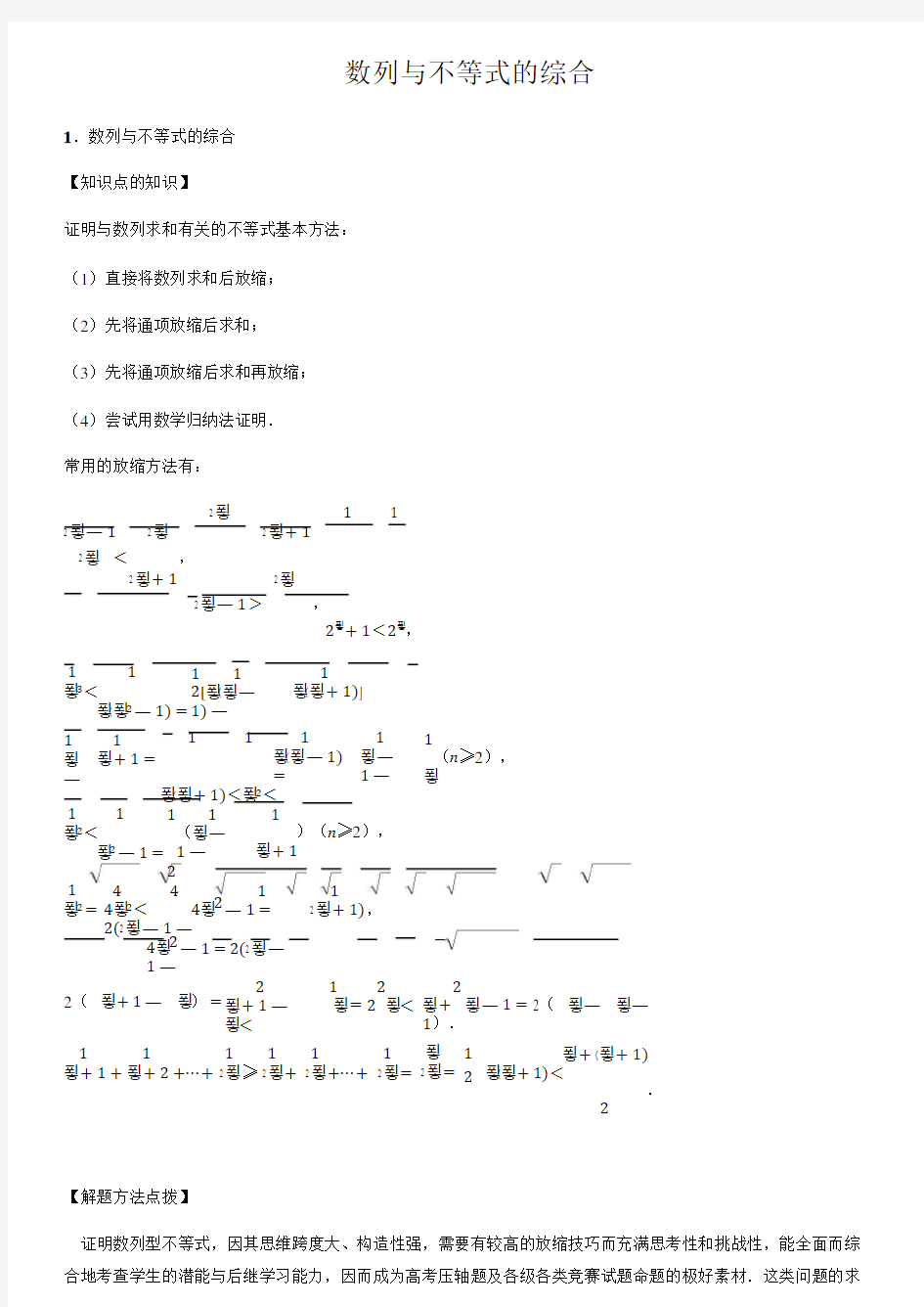

【知识点的知识】

证明与数列求和有关的不等式基本方法:

(1)直接将数列求和后放缩;

(2)先将通项放缩后求和;

(3)先将通项放缩后求和再放缩;

(4)尝试用数学归纳法证明.

常用的放缩方法有:

2?1 1

2?―12?2?+1

2?<,

2?+12?

2?―1>,

2?+1<2?,

11

?3<

?(?2―1)=11

2[?(?―

1)―

1

?(?+1)]

1?―

1

?+1=

111

?(?―1)

=

?(?+1)<?2<

1

?―

1―

1

(n≥2),

?

11

?2<

?2―1=11

(?―

1―

2

1

)(n≥2),

?+1

1?2=

441

4?2<4?2―1=

2(2?―1―

4?2―1=2(2?―

1―

1

2?+1),

2(?+1―?)=

2

?+1―

?<

1

?=

2

2?<

2

?+?―1= 2(?―?―

1).

1

?+1+

1

?+2+?+

1

2?≥

1

2?+

1

2?+?+

1

2?=

?

2?=

1

2

?+(?+1)

?(?+1)<

.

2

【解题方法点拨】

证明数列型不等式,因其思维跨度大、构造性强,需要有较高的放缩技巧而充满思考性和挑战性,能全面而综合地考查学生的潜能与后继学习能力,因而成为高考压轴题及各级各类竞赛试题命题的极好素材.这类问题的求

解策略往往是:通过多角度观察所给数列通项的结构,深入剖析其特征,抓住其规律进行恰当地放缩;其放缩技巧主要有以下几种:

1/ 4

(1)添加或舍去一些项,如: ?2 + 1>|a |; ?(? + 1)>n ;

(2)将分子或分母放大(或缩小);

? + (? + 1)

(3)利用基本不等式; ?(? + 1)<

;

2

(4)二项式放缩;

(5)利用常用结论;

(6)利用函数单调性.

(7)常见模型:

①等差模型;②等比模型;③错位相减模型;④裂项相消模型;⑤二项式定理模型;⑥基本不等式模型.

【典型例题分析】

题型一:等比模型

?1 ― 1 典例 1:对于任意的 n ∈N *,数列{a n }满足 21 + 1 +

?2 ― 2 22 + 1 +? + ?? ― ? 2? + 1 = n +1. (Ⅰ)求数列{a n }的通项公式;

2 (Ⅱ)求证:对于 n ≥2, ?2 +

2 ?

3 +? + 2 ??+1<1 ― 1 2?. ?1 ― 1 解答:(Ⅰ)由 21 + 1 +

?2 ― 2 22 + 1 +? + ?? ― ? 2? + 1 = ? + 1①, ?1 ― 1 当 n ≥2 时,得 21 + 1 +

?2 ― 2 22 + 1 +? + ??―1 ― (? ― 1) 2?―1 + 1 = ?②, ??

― ? ①﹣②得2? + 1 = 1(? ≥ 2).

∴??

= 2? +1 + ?(? ≥ 2). ?1 ― 1

又 1=7 不适合上式.

21 + 1 = 2,得 a

综上得??

= {

7 ,? = 1

2? + 1 + ?,? ≥ 2;

2 (Ⅱ)证明:当 n ≥2 时,?? =

2 2 2? + 1 + ?< 2? = 1 2?―1.

2/ 4

2 ∴ ?2 + 2 ?

3 +? + 2 1 2 + ??+1< 1 22 +? + 1 2? = 1 1 2 (1 ― 2? 1 ― 1 2

) = 1 ― 1 2?. 2 ∴当 n ≥2 时,?2 + 2 ?3 +? + 2 ??

+1<1 ―

1 2?. 题型二:裂项相消模型

典例 2:数列{a n }的各项均为正数,S n 为其前 n 项和,对于任意 n ∈N *,总有 a n ,S n ,a n 2 成等差数列.

(1)求数列{a n }的通项公式;

(2)设?? = 1 ?

?2?,数列{b n }的前 n 项和为 T n ,求证:??

> ? + 1.

分析:(1)根据 a n =S n ﹣S n ﹣1,整理得 a n ﹣a n ﹣1=1(n ≥2)进而可判断出数列{a n }是公差为 1 的等差数列,根 据等差数列的通项公式求得答案.

(2)由(1)知?? = 1 1 1 ?2,因为 ?(? + 1) = ?2> 1 ? ―

1 1 ,所以??

> ? ―

? + 1

1

,从而得证. ? + 1 解答:(1)由已知:对于 n ∈N *,总有 2S n =a n +a n 2①成立

∴2??―1 = ??―1 + ??―12(n ≥2)②

①﹣②得 2a n =a n +a n 2﹣a n ﹣1﹣a n ﹣12,∴a n +a n ﹣1=(a n +a n ﹣1)(a n ﹣a n ﹣1)

∵a n ,a n ﹣1 均为正数,∴a n ﹣a n ﹣1=1(n ≥2)∴数列{a n }是公差为 1 的等差数列

又 n =1 时,2S 1=a 1+a 12,解得 a 1=1,∴a n =n .(n ∈N *)

(2)解:由(1)可知?? = 1 1 1 ?2∵ ?(? + 1) = ?

2>?2∵ ?(? + 1) =

1 ? ― 1 ? + 1 ∴??>(1 ― 1 1 2) + (

2 ― 1 1 3) + +(? ―

1 ? + 1) = ? ? + 1 【解题方法点拨】

(1)放缩的方向要一致.

(2)放与缩要适度.

(3)很多时候只对数列的一部分进行放缩法,保留一些项不变(多为前几项或后几项).

3/ 4

(4)用放缩法证明极其简单,然而,用放缩法证不等式,技巧性极强,稍有不慎,则会出现放缩失当的现象.所以对放缩法,只需要了解,不宜深入.

4/ 4

数列的极限-高中数学知识点讲解

数列的极限 1.数列的极限 【知识点的知识】 1、数列极限的定义: 一般地,如果当项数n 无限增大时,无穷数列{a n}的项a n 无限趋近于某个常数a(即|a n﹣a|无限地接近于 0), 那么就说数列{a n}以a 为极限,记作???a n=a.(注:a 不一定是{a n}中的项) ?→∞ 2、几个重要极限: 3、数列极限的运算法则: 4、无穷等比数列的各项和: (1)公比的绝对值小于 1 的无穷等比数列前n 项的和,当n 无限增大时的极限,叫做这个无穷等比数列各项的和,记做S =???S n. ?→∞ (2) 1/ 3

【典型例题分析】 典例 1:已知数列{a n}的各项均为正数,满足:对于所有n∈N*,有4??=(??+1)2,其中S n 表示数列{a n}的前n 项? 和.则??? ? ? =() ?→∞ 1 A.0 B.1 C. 2D.2 解:∵4S1=4a1=(a1+1)2, ∴a1=1.当n≥2 时,4a n=4S n﹣4S n﹣1=(a n+1)2﹣(a n﹣1+1)2, ∴2(a n+a n﹣1)=a n2﹣a n﹣12,又{a n}各项均为正数, ∴a n﹣a n﹣1=2.数列{a n}是等差数列, ∴a n=2n﹣1. ??1∴???2?―1= ???2―1 ? ? =??? ?→∞?→∞?→∞ ?= 1 2 . 故选:C. 典例 2:已知点P n(a n,b n)在直线l:y=2x+1 上,P1 为直线l 与y 轴的交点,等差数列{a n}的公差为 1(n∈N*).(1)求数列{a n}、{b n}的通项公式; (2)设 c n = 1 ?|?1??|(?≥2),求???(?2+?3+?+ ? ? )的值; ?→∞ (3)若d n=2d n﹣1+a n﹣1(n≥2),且d1=1,求证:数列{d n+n}为等比数列,并求{d n}的通项公式.解:(1)∵点P n(a n,b n)在直线l:y=2x+1 上,P1 为直线l 与y 轴的交点, ∴b n=2a n+1,a1=0, ∵等差数列{a n}的公差为 1(n∈N*), ∴a n=0+(n﹣1)=n﹣1. b n=2(n﹣1)+1=2n﹣1. (2)解:由(1)可得a n﹣a1=n﹣1,b n﹣b1=2n﹣1﹣1=2n﹣2,

高中数学-数列的概念与简单表示法教案

课题: §2.1数列的概念与简单表示法 授课类型:新授课 备课人: ●教学目标 知识与技能:理解数列及其有关概念,了解数列和函数之间的关系;了解数列的通项公式,并会用通项公式写出数列的任意一项;对于比较简单的数列,会根据其前几项写出它的一个通项公式;了解数列的递推公式,明确递推公式与通项公式的异同;会根据数列的递推公式写出数列的前几项; 过程与方法:通过对一列数的观察、归纳,写出符合条件的一个通项公式,培养学生的观察能力和抽象概括能力. 情感态度与价值观:通过本节课的学习,体会数学来源于生活,提高数学学习的兴趣。 ●教学重点 了解数列的概念和简单表示法,了解数列是一种特殊函数,体会数列是反映自然规律的数学模型 ●教学难点 将数列作为一种特殊函数去认识,了解数列与函数之间的关系,根据一些数列的前几项抽象、归纳数列的通项公式 ●教学过程 Ⅰ.课题导入 (引言)数产生于人类社会的生产、生活需要,它是描绘静态下物体的量,因此,在人类社会发展的历程中,离不开对数的研究,在这一背景下产生数列。数列是刻画离散现象的函数,是一种重要的数学模型。人们往往通过离散现象认识连续现象,因此就有必要研究数列 三角形数:1,3,6,10,… 正方形数:1,4,9,16,25,… Ⅱ.讲授新课 ⒈ 数列的定义:按一定次序排列的一列数叫做数列. 注意:⑴数列的数是按一定次序排列的,因此,如果组成两个数列的数相同而排列次序不同,那么它们就是不同的数列; ⑵定义中并没有规定数列中的数必须不同,因此,同一个数在数列中可以重复出现. ⒉ 数列的项:数列中的每一个数都叫做这个数列的项. 各项依次叫做这个数列的第1项(或首项),第2项,…,第n 项,…. 例如,上述例子均是数列,其中①中,“4”是这个数列的第1项(或首项),“9”是这个数列中的第6项. ⒊数列的一般形式:ΛΛ,,,,,321n a a a a ,或简记为{}n a ,其中n a 是数列的第n 项 结合上述例子,帮助学生理解数列及项的定义. ②中,这是一个数列,它的首项是“1”,

3.均值不等式(全国卷1)

第三节:均值不等式 1.★★若正数a b c ,,满足24288c bc ac ab +++=,则2a b c ++的最小值为 A. 3 B.23C.2 D.2 2 答案:D 2. ★★(2014 河北唐山二模文)若实数a b c ,,满足2228a b c ++=,则a b c + +的最大值为 A.9 B.23 C.3 2 D.2 答案:D 3. ★★(2014 河北衡水四调理)已知,,,ABC A B C ?∠∠∠中的对边分别为,,a b c ,若 1, 2 2a cosC c b =+=,则ABC ?的周长的取值范围是__________. 答案:](32, 4. ★ (2014 河北衡水三调理)已知,,a b c 为互不相等的正数,222a c bc +=,则下列关系中可能成立的是( ) A .a b c >> B .b c a >> C .b a c >> D .a c b >> 答案:C 5.★★( 2014 河北衡水三调理)已知各项均为正数的等比数列满足, 若存在两项 的最小值为 ( ) A . B . C . D .9 答案:A 6. ★★(2014 河北衡水三调文)已知0,0,lg 2lg8lg 2x y x y >>+=,则113x y +的最小值是. 答案:4 7. ★★(2014 河北衡水四调文)函数2()2l n f x x x b x a =+-+(0,)b a R >∈在点{}n a 7652a a a =+,m n a a 114 4,a m n =+则3 2 539 4

(),()b f b 处的切线斜率的最小值 是( ) A.2 1 答案:A 8. ★★(2014 河北冀州中学月考文)若正实数满足 恒成立,则 的最大值为. 答案:1 9. ★★★(2012 山西襄汾中学高考练兵理)设x 、y 满足约束条件,若目 标函数(00)z ax by a b =+>>其中,的最大值为3,则+的最小值为 A .3 B .1 C .2 D .4 答案:A 10. ★★★(2014 河南郑州2014第一次质量预测理)已知,a b 是两个互相垂直的单位向量,且1c a c b ?=?= ,则对任意的正实数t ,1||c ta b t ++ 的最小值是( ) A .2 B ..4 D .答案:B 11. ★★(2014 河南中原名校期中联考理)已知00x y >,>,若222y x m m x y 8+>+恒成立,则实数m 的取值范围是 A .42m m ≥≤或- B .24m m ≥≤或- C .24m -<< D .42m -<< 答案:D 12. ★(2013 河南许昌市期中理)若实数x y ,满足221x y xy ++=,则x y +的最大值是 . 答案: ,x y 2x y +=M ≥M 23023400x y x y y -+≥?? -+≤??≥? 1a 2 b

高中数学数列知识点总结(经典)

数列基础知识点和方法归纳 1. 等差数列的定义与性质 定义:1n n a a d +-=(d 为常数),()11n a a n d =+- 等差中项:x A y ,,成等差数列2A x y ?=+ 前n 项和()() 1112 2 n n a a n n n S na d +-= =+ 性质:{}n a 是等差数列 (1)若m n p q +=+,则m n p q a a a a +=+; (2)数列{}{}{}12212,,+-n n n a a a 仍为等差数列,232n n n n n S S S S S --,,……仍为等差数列,公差为d n 2; (3)若三个成等差数列,可设为a d a a d -+,, (4)若n n a b ,是等差数列,且前n 项和分别为n n S T ,,则 21 21 m m m m a S b T --= (5){}n a 为等差数列2n S an bn ?=+(a b ,为常数,是关于n 的常数项为0的二次函数) n S 的最值可求二次函数2n S an bn =+的最值;或者求出{}n a 中的正、负分界 项, 即:当100a d ><,,解不等式组10 0n n a a +≥??≤?可得n S 达到最大值时的n 值. 当100a d <>,,由10 0n n a a +≤??≥?可得n S 达到最小值时的n 值. (6)项数为偶数n 2的等差数列{} n a ,有 ),)(()()(11122212为中间两项++-+==+=+=n n n n n n n a a a a n a a n a a n S nd S S =-奇偶, 1 += n n a a S S 偶 奇. (7)项数为奇数12-n 的等差数列{} n a ,有

高中数学复习――数列的极限

●知识梳理 1.数列极限的定义:一般地,如果当项数n 无限增大时,无穷数列{a n }的项a n 无限地趋近于某个常数a (即|a n -a |无限地接近于0),那么就说数列{a n }以a 为极限. 注:a 不一定是{a n }中的项. 2.几个常用的极限:①∞→n lim C =C (C 为常数);②∞→n lim n 1 =0;③∞ →n lim q n =0(|q |<1). 3.数列极限的四则运算法则:设数列{a n }、{b n }, 当∞ →n lim a n =a , ∞ →n lim b n =b 时,∞ →n lim (a n ±b n )=a ±b ; ∞ →n lim (a n ·b n )=a ·b ; ∞ →n lim n n b a =b a (b ≠0). 特别提示 (1)a n 、b n 的极限都存在时才能用四则运算法则; (2)可推广到有限多个. 1.下列极限正确的个数是 ①∞→n lim αn 1 =0(α>0) ②∞→n lim q n =0 ③∞ →n lim n n n n 3232+-=-1 ④∞ →n lim C =C (C 为常数) A.2 B.3 C.4 D.都不正确 解析:①③④正确. 答案:B 2. ∞→n lim [n (1-31)(1-41)(1-51)…(1-21 +n )]等于 A.0 B.1 C.2 D.3 解析: ∞→n lim [n (1-31)(1-41)(1-51)…(1-2 1 +n )] =∞→n lim [n ×32×43×54×…×2 1 ++n n ] =∞→n lim 22+n n =2. 答案:C 3.下列四个命题中正确的是 A.若∞ →n lim a n 2=A 2,则∞ →n lim a n =A B.若a n >0,∞ →n lim a n =A ,则A >0 C.若∞ →n lim a n =A ,则∞ →n lim a n 2=A 2

2018年高中数学北师大版必修五:第1章 §1-1.1 数列的概念包含解析

[A 基础达标] 1.下列说法中不正确的是( ) A .数列a ,a ,a ,…是无穷数列 B .1,-3,45 ,-7,-8,10不是一个数列 C .数列0,-1,-2,-3,…不一定是递减数列 D .已知数列{a n },则{a n +1-a n }也是一个数列 解析:选B.A ,D 显然正确;对于B ,是按照一定的顺序排列的一列数,是数列,所以B 不正确;对于C ,数列只给出前四项,后面的项不确定,所以不一定是递减数列.故选B. 2.已知数列{a n }的通项公式为a n =1+(-1)n + 12,则该数列的前4项依次为( ) A .1,0,1,0 B .0,1,0,1 C.12,0,12,0 D .2,0,2,0 解析:选A.当n 分别等于1,2,3,4时,a 1=1,a 2=0,a 3=1,a 4=0. 3.已知数列{a n }的通项公式是a n =2n 2-n ,那么( ) A .30是数列{a n }的一项 B .44是数列{a n }的一项 C .66是数列{a n }的一项 D .90是数列{a n }的一项 解析:选C.分别令2n 2-n 的值为30,44,66,90,可知只有2n 2-n =66时,n =6(负值舍去),为正整数,故66是数列{a n }的一项. 4.已知数列的通项公式是a n =? ????2,n =1,n 2-2,n ≥2,则该数列的前两项分别是( ) A .2,4 B .2,2 C .2,0 D .1,2 解析:选B.当n =1时,a 1=2;当n =2时,a 2=22-2=2. 5.如图,各图形中的点的个数构成一个数列,该数列的一个通项公 式是 ( ) A .a n =n 2-n +1 B .a n =n (n -1)2 C .a n =n (n +1)2 D .a n =n (n +2)2 解析:选C.法一:将各图形中点的个数代入四个选项便可得到正确结果.图形中,点的个数依次为1,3,6,10,代入验证可知正确答案为C. 法二:观察各个图中点的个数,寻找相邻图形中点个数之间的关系,然后归纳一个通项公式.观察 点的个数的增加趋势可以发现,a 1=1×22,a 2=2×32,a 3=3×42,a 4=4×52,所以猜想a n =n (n +1)2 ,故选C.

高中数学竞赛专题讲座---数列与和式不等式(1)

数列与和式不等式 数列与和式不等式的解题方法需要同学们深入了解,在解题过程中,往往要利用一些恒等式、变换法等方法对数列和式进行变形,并结合数列求和等相关知识,灵活运用各种技巧.尤其当涉及到整数命题的证明,有时候也可以考虑用归纳法进行证明,当然在证明过程中,解题方法并非千篇一律,而是灵活多变,根据具体题意可以寻找恰当的解法,二者之间的紧密结合,也在竞赛中作为考察学生的重要题型之一,下面通过例题简要介绍几种解题方法与技巧: 例1 已知i x R ∈(1,2,,,2)i n n =≥ ,满足 1 1 ||1,0n n i i i i x x ====∑∑.求证: 1 1122n i i x i n =≤-∑ 证:设 1 1 ,n n i i i i x x A B a b i ===+=+∑∑ ,其中,A a 为正项之和,,B b 为负项之和,由题意知, 0,1A B A B +=-=,得12A B =-= ,因为,A B a A B b n n ≤≤≤≤,所以A B B a b A n n +≤+≤+, 即111 11()2222n i i x n i n =--≤≤- ∑,也就是11122n i i x i n =≤-∑ 说明:本题通过设元,将数列拆分成正负两部分,然后运用不等式相关知识,很自然过渡到绝对值不 等式. 例2 设1112n a n =+ ++ ,*n N ∈,求证:对2n ≥,有2 322()23n n a a a a n >+++ . 证:22 2212 2211111111(1)(1)2(1)22121 1211 ()2.n n n n a a n n n n n a a n n n n n --=+++-+++=+?+++--=+-=?- 故22 321222111 2( )()2323n n a a a a a n n -=+++-+++ .所以 2 332222233221111112( )(1)2()(1)2323231223(1)1 2()2(). 2323n n n n n a a a a a a a n n n n n a a a a a a n n n =++++---->++++----??-=++++>+++ 说明:本题若通过n a 表达式来证明将非常复杂,可以考虑通过建立递推关系,使问题很容易得到解决. 例3 无穷正实数列{}n x 有以下性质:011,(0)i i x x x i +=≤≥ (1) 试证:对具有上述性质的任一数列,总能找到一个1n ≥,使下式成立22 201112 3.999n n x x x x x x -+++≥ (2) 寻找这样一个数列,使得下列不等式22 2011124n n x x x x x x -+++< 对任一n 成立. 证:(1)

重点高中数学数列知识点总结

重点高中数学数列知识点总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

定义:1n n a a d +-=(d 为常数),()11n a a n d =+- 等差中项:x A y ,,成等差数列2A x y ?=+ 前n 项和()()11122 n n a a n n n S na d +-==+ 性质:{}n a 是等差数列 (1)若m n p q +=+,则m n p q a a a a +=+; (2)数列{}{}{}12212,,+-n n n a a a 仍为等差数列,232n n n n n S S S S S --,,……仍为等差数列,公差为d n 2; (3)若三个成等差数列,可设为a d a a d -+,, (4)若n n a b ,是等差数列,且前n 项和分别为n n S T ,,则2121 m m m m a S b T --= (5){}n a 为等差数列2n S an bn ?=+(a b ,为常数,是关于n 的常数项为0的二次函数) n S 的最值可求二次函数2n S an bn =+的最值;或者求出{}n a 中的正、负分界项, 即:当100a d ><,,解不等式组100 n n a a +≥??≤?可得n S 达到最大值时的n 值. 当100a d <>,,由1 00n n a a +≤??≥?可得n S 达到最小值时的n 值. (6)项数为偶数n 2的等差数列{}n a ,有 ),)(()()(11122212为中间两项++-+==+=+=n n n n n n n a a a a n a a n a a n S Λ nd S S =-奇偶,1 +=n n a a S S 偶奇. (7)项数为奇数12-n 的等差数列{} n a ,有 )()12(12为中间项n n n a a n S -=-, n a S S =-偶奇, 1-=n n S S 偶奇.

高中数学竞赛均值不等式讲义

均值不等式 1.均值不等式 知识点1: 二元均值不等式可以推广到n 元,即: 设,,, 123 a a a a n 为n 个非负实数,则 12n a a a n ++ + ≥1 23 a a a a n === =). 如何证明? 知识点2: 设,,, 123 a a a a n 为n 个非负实数 ,n Q , 12n n a a a A n ++ += , n G =, 12 111n n n H a a a = ++,则n n n n Q A G H ≥≥≥(等号成立当且仅当 123a a a a n ====) 更一般的平均值的定义: 设正数(1,2,3...)i a i n =,则α的幂平均值=1 1 ( )n i i a n α α =∑,特 别的,我们有: lim ()n f G αα→=,1 1 ()( )n i i a f n α α α==∑为关于α的增函数. 知识点3:重要结论 (1)2 22,,,.a b c R a b c ab bc ac ∈++≥++ (2) ()2 ,,,3().a b c R a b c ab bc ac ∈++≥++ (3) 2222,,,3()().a b c R a b c a b c ∈++≥++ (4) 2,,,()3().a b c R ab bc ca abc a b c ∈++≥++ (5) ,,,()()()()().a b c R a b b c a c abc a b c ab cb ac ∈++++=++++ (6) 222;2a a a b b a b b -≥-+≥(a,b,c>0) (7) 2222221 ()()3 a b b c c a a b c a b c ++≤++++(a,b,c>0) (8)正实数(1,2,3...)i a i n =,则 21 1 1 n n i i i i a n a ==?≥∑∑ (当且仅当12...n a a a ===); (9) 222222222222()()()()()a b b c c a ab bc ca a b c a bc b ca c ab ++++=++++ 知识点4:加权平均值不等式 已知 12+...1(0,1,2.,,,) n i w w w w i n +=>=,则对任意正实数 12112212........n w w w n n n w a w a w a a a a +++≥.

2019高考数学二轮复习专题三数列与不等式第1讲等差数列与等比数列学案

第1讲 等差数列与等比数列 [考情考向分析] 1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小题形式出现.2.等差、等比数列的判定及综合应用也是高考考查的重点,注意基本量及定义的使用,考查分析问题、解决问题的综合能力. 热点一 等差数列、等比数列的运算 1.通项公式 等差数列:a n =a 1+(n -1)d ; 等比数列:a n =a 1·q n -1 . 2.求和公式 等差数列:S n = n (a 1+a n ) 2 =na 1+ n (n -1) 2 d ; 等比数列:S n =????? a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q (q ≠1),na 1(q =1). 3.性质 若m +n =p +q , 在等差数列中a m +a n =a p +a q ; 在等比数列中a m ·a n =a p ·a q . 例1 (1)(2018·全国Ⅰ)记S n 为等差数列{a n }的前n 项和,若3S 3=S 2+S 4,a 1=2,则a 5等于( ) A .-12 B .-10 C .10 D .12 答案 B 解析 设等差数列{a n }的公差为d ,由3S 3=S 2+S 4, 得3???? ??3a 1+3×(3-1)2×d =2a 1+2×(2-1)2×d +4a 1+4×(4-1)2×d ,将a 1=2代入上式,解得d =-3, 故a 5=a 1+(5-1)d =2+4×(-3)=-10.故选B. (2)(2018·杭州质检)设各项均为正数的等比数列{a n }中,若S 4=80,S 2=8,则公比q =________,a 5=________. 答案 3 162

高中数学数列知识点总结

数列基础知识点 《考纲》要求: 1、理解数列的概念,了解数列通项公式的意义,了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前几项; 2、理解等差数列的概念,掌握等差数列的通项公式与前n 项和公式,并能解决简单的实际问题; 3、理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式与前n 项和公式,并能解决简单的实际问题。 数列的概念 1.数列的概念:数列是按一定的顺序排列的一列数,在函数意义下,数列是定义域为正整数N * 或其子集{1,2,3,……n}的函数f(n).数列的一般形式为a 1,a 2,…,…,简记为{},其中是数列{}的第 项. 2.数列的通项公式 一个数列{}的 与 之间的函数关系,如果可用一个公式=f(n)来表示,我们就把这个公式叫做这个数列的通项公式. 3.在数列{}中,前n 项和与通项的关系为: =n a ?? ???≥==2 1n n a n 4.求数列的通项公式的其它方法 ⑴ 公式法:等差数列与等比数列采用首项与公差(公比)确定的方法. ⑵ 观察归纳法:先观察哪些因素随项数n 的变化而变化,哪些因素不变;初步归纳出公式,再取n 的特珠值进行检验,最后用数学归纳法对归纳出的结果加以证明. ⑶ 递推关系法:先观察数列相邻项间的递推关系,将它们一般化,得到的数列普遍的递推关系,再通过代数方法由递推关系求出通项公式. 例1. 根据下面各数列的前n 项的值,写出数列的一个通项公式. ⑴ - 3 12?,534?,-758?,9716?…; ⑵ 1,2,6,13,23,36,…; ⑶ 1,1,2,2,3,3, 解: ⑴ =(-1) n ) 12)(12(1 2+--n n n ⑵ =)673(2 12+-n n (提示:a 2-a 1=1,a 3-a 2=4,a 4-a 3=7,a 5-a 4=10,…,--1=1+3(n -2)=3n -5.各式相加得

上海高中数学数列的极限(完整资料)

【最新整理,下载后即可编辑】 7.6 数列的极限 课标解读: 1、理解数列极限的意义; 2、掌握数列极限的四则运算法则。 目标分解: 1、数列极限的定义:一般地,如果当项数n 无限增大时,无穷数列{}n a 的项n a 无限地趋近于某个常数a (即||a a n -无限地接近于0),那么就说数列{}n a 以a 为极限。 注:a 不一定是{}n a 中的项。 2、几个常用的极限:①C C n =∞→lim (C 为常数);②01lim =∞→n n ;③ ) 1|(|0lim <=∞ →q q n n ; 3、数列极限的四则运算法则:设数列{}n a 、{}n b , 当 a a n n =∞ →lim , b b n n =∞ →lim 时,b a b a n n n ±=±∞→)(lim ; b a b a n n n ?=?∞ →)(lim ; )0(lim ≠=∞→b b a b a n n n 4、两个重要极限: ① ?? ???<=>=∞→00100 1lim c c c n c n 不存在

②?? ???-=>=<=∞ →11||111||0 lim r r r r r n n 或不存在 问题解析: 一、求极限: 例1:求下列极限: (1) 3 21 4lim 22 +++∞→n n n n (2) 2 4323lim n n n n n -+∞→ (3) )(lim 2n n n n -+∞ → 例2:求下列极限: (1) )23741(lim 2222n n n n n n -++++∞→ ; (2) ])23()13(11181851521[lim +?-++?+?+?∞→n n n 例3:求下式的极限:

《数列的概念与简单表示法》优质课比赛教学设计

数列的概念与简单表示法 一、教材与教学分析 1.数列在教材中的地位 根据新课程的标准,“数列”这一章首先通过“三角形数”、“正方形数”等大量的实例引入数列的概念,然后将数列作为一种特殊函数,介绍数列的几种简单表示法,等差数列和等比数列.这样就把生活实际与数学有机地联系在一起,这是符合人们的认识规律,让学生体会到数学就在我们身边. 作为数列的起始课,为达到新课标的要求,从一开始就培养学生的研究意识、创新意识、合作意识和应用意识,打造数列教与学的良好开端。教学中从日常生活中大量实际问题入手,探索并掌握它们的一些基本数量关系,感受数列模型的广泛应用(如存款利息、购房贷款等与人们生活联系密切的现实问题). 2.教学任务分析 (1)了解数列的概念 新课标的教学更贴近生活实际.通过实例,引入数列的概念,理解数列的顺序性,感受数列是刻画自然规律的数学模型.了解数列的几种分类. (2)了解数列是一类离散函数,体会数列中项与序号之间的变量依赖关系. 3.教学重点与难点 重点:理解数列的概念,认识数列是反映自然规律的基本数学模型. 难点:认识数列是一种特殊的函数,发现数列与函数之间的关系. 二、教学方法与学习方法 自主学习与合作探究相结合. 三、教学情境设计 问题设计设计意图师生活动 问题一:根据实际例子,归纳数列的概念. (1)棋盘中的数学 (2)一尺之棰,日取其半,万世不竭.——《庄子》 (3)三角形数; (4)正方形数; (5)观察树枝数目; (6)餐馆一周的营业额. 从生活实例引 入,让学生认识数 列是一种重要的数 学模型. 认识数列具有 顺序性.并总结数 列的定义. 师:引导学生分析每一列数的规律,并 利用所发现的规律求出下一个数. 生:分析每一个数的规律并利用规律求 出下一个数. 师:让学生体会从实际生活中提炼出一 列数据,分析这些数据的规律,利用这些规 律解决一些实际生活问题,引出数列是一种 重要的数学模型.(板书课题——§2-1-1 数列的概念) 师:请分析六组数的共同特征,总结数 列的概念. 生:分析并找出规律,总结数列的概念: 按照一定顺序排列着的一列数称为数列. 问题二:思考下面两个问认识数列是有师:肯定学生的回答,并引导学生分析

【高中数学】公式总结(均值不等式)

均值不等式归纳总结 1. (1)若R b a ∈,,则ab b a 22 2 ≥+ (2)若R b a ∈,,则2 2 2b a ab +≤ (当且仅当b a =时取“=”) 2. (1)若*,R b a ∈,则ab b a ≥ +2 (2)若*,R b a ∈,则ab b a 2≥+ (当且仅当b a =时取“=”) (3)若* ,R b a ∈,则2 2? ? ? ??+≤b a ab (当且仅当b a =时取“=”) 3.若0x >,则1 2x x +≥ (当且仅当1x =时取“=”) 若0x <,则1 2x x +≤- (当且仅当1x =-时取“=”) 若0x ≠,则1 1122-2x x x x x x +≥+ ≥+≤即或 (当且仅当b a =时取“=”) 4.若0>ab ,则2≥+a b b a (当且仅当 b a =时取“=”) 若0ab ≠,则22-2a b a b a b b a b a b a +≥+≥+≤即或 (当且仅当b a =时取“=”) 5.若R b a ∈,,则2 )2(2 22b a b a +≤ +(当且仅当b a =时取“=”) 『ps.(1)当两个正数的积为定植时,可以求它们的和的最小值,当两个正数的和 为定植时,可以求它们的积的最小值,正所谓“积定和最小,和定积最大”. (2)求最值的条件“一正,二定,三取等” (3)均值定理在求最值、比较大小、求变量的取值范围、证明不等式、解决实际问题方面有广泛的应用』

例1:求下列函数的值域 (1)y =3x 2+ 1 2x 2 (2)y =x +1 x 解:(1)y =3x 2+1 2x 2 ≥2 3x 2· 1 2x 2 = 6 ∴值域为[ 6 ,+∞) (2)当x >0时,y =x +1 x ≥2 x ·1 x =2; 当x <0时, y =x +1x = -(- x -1 x )≤-2 x ·1 x =-2 ∴值域为(-∞,-2]∪[2,+∞) 解题技巧 技巧一:凑项 例 已知5 4 x <,求函数14245 y x x =-+ -的最大值。 解:因450x -<,所以首先要“调整”符号,又1 (42)45 x x -- 不是常数,所以对42x -要进行拆、凑项, 5,5404x x <∴-> ,11425434554y x x x x ??∴=-+=--++ ?--? ?231≤-+= 当且仅当1 5454x x -= -,即1x =时,上式等号成立,故当1x =时,max 1y =。 评注:本题需要调整项的符号,又要配凑项的系数,使其积为定值。

高中数学归纳法大全数列不等式精华版

§数学归纳法 1.数学归纳法的概念及基本步骤 数学归纳法是用来证明某些与正整数n有关的数学命题的一种方法.它的基本步骤是: (1)验证:n=n0 时,命题成立; (2)在假设当n=k(k≥n0)时命题成立的前提下,推出当n=k+1时,命题成立. 根据(1)(2)可以断定命题对一切正整数n都成立. 2.归纳推理与数学归纳法的关系 数学上,在归纳出结论后,还需给出严格证明.在学习和使用数学归纳法时, 需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n有关的命题; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 1.用数学归纳法证明命题的第一步时,是验证使命题成立的最小正整数n,注意n不一定是1. 2.当证明从k到k+1时,所证明的式子不一定只增加一项;其次,在证明命题对n=k+1成立时,必须运用命题对n=k成立的归纳假设.步骤二中,在 由k到k+1的递推过程中,突出两个“凑”:一“凑”假设,二“凑”结论.关键是明确n=k+1时证明的目标,充分考虑由n=k到n=k+1时命题 形式之间的区别与联系,若实在凑不出结论,特别是不等式的证明,还可以应用比较法、分析法、综合法、放缩法等来证明当n=k+1时命题也成立,这也是证题的常用方法. 3.用数学归纳法证命题的两个步骤相辅相成,缺一不可.尽管部分与正整数 有关的命题用其他方法也可以解决,但题目若要求用数学归纳法证明,则必须 依题目的要求严格按照数学归纳法的步骤进行,否则不正确. 4.要注意“观察——归纳——猜想——证明”的思维模式,和由特殊到一般的数学思想的应用,加强合情推理与演绎推理相结合的数学应用能力.

5.数学归纳法与归纳推理不同.(1)归纳推理是根据一类事物中部分事物具有某种属性,推断该类事物中每一个都有这种属性.结果不一定正确,需要进行严格的证明.(2)数学归纳法是一种证明数学命题的方法,结果一定正确. 6.在学习和使用数学归纳法时,需要特别注意: (1)用数学归纳法证明的对象是与正整数n 有关的命题,要求这个命题对所有的正整数n 都成立; (2)在用数学归纳法证明中,两个基本步骤缺一不可. 数学归纳法是推理逻辑,它的第一步称为奠基步骤,是论证的基础保证,即通过验证落实传递的起点,这个基础必须真实可靠;它的第二步称为递推步骤,是命题具有后继传递的保证,即只要命题对某个正整数成立,就能保证该命题对后继正整数都成立,两步合在一起为完全归纳步骤,称为数学归纳法,这两步各司其职,缺一不可.特别指出的是,第二步不是判断命题的真伪,而是证明命题是否具有传递性.如果没有第一步,而仅有第二步成立,命题也可能是假命题. 证明:12+122+123+…+12 n -1+12n =1-1 2n (其中n ∈N +). [证明] (1)当n =1时,左边=12,右边=1-12=1 2,等式成立. (2)假设当n =k (k ≥1)时,等式成立,即 12+122+123+…+12k -1+12k =1-12k , 那么当n =k +1时, 左边=12+122+123+…+12k -1+12k +1 2k +1 =1-12k +12k +1=1-2-12k +1=1-1 2k +1=右边. 这就是说,当n =k +1时,等式也成立. 根据(1)和(2),可知等式对任何n ∈N +都成立. 用数学归纳法证明:1-12+13-14+…+12n -1- 1 2n

高中数学教案:极限与导数极限的概念

极 限 的 概 念(4月27日) 教学目的:理解数列和函数极限的概念; 教学重点:会判断一些简单数列和函数的极限; 教学难点:数列和函数极限的理解 教学过程: 一、实例引入: 例:战国时代哲学家庄周所著的《庄子·天下篇》引用过一句话:“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”也就是说一根长为一尺的木棒,每天截去一半,这样的过程可以无限制地进行下去。(1)求第n 天剩余的木棒长度n a (尺),并分析变化趋势;(2)求前n 天截下的木棒的总长度n b (尺),并分析变化趋势。 观察以上两个数列都具有这样的特点:当项数n 无限增大时,数列的项n a 无限趋近于某个常数A (即A a n -无限趋近于0)。n a 无限趋近于常数A ,意指“n a 可以任意地靠近A ,希望它有多近就有多近,只要n 充分大,就能达到我们所希望的那么近。”即“动点n a 到A 的距离A a n -可以任意小。 二、新课讲授 1、数列极限的定义: 一般地,如果当项数n 无限增大时,无穷数列}{n a 的项n a 无限趋近于..... 某个常数A (即A a n -无限趋近于0) ,那么就说数列}{n a 的极限是A ,记作 A a n n =∞ →lim 注:①上式读作“当n 趋向于无穷大时,n a 的极限等于A ”。“n →∞”表示“n 趋向于无穷大”,即n 无限增大的意思。A a n n =∞ →lim 有时也记作当n →∞时,n a →A ②引例中的两个数列的极限可分别表示为_____________________,____________________ ③思考:是否所有的无穷数列都有极限? 例1:判断下列数列是否有极限,若有,写出极限;若没有,说明理由 (1)1, 21,31,…,n 1,… ;(2)21,32,43,…,1 +n n ,…;

2017高考数列与不等式

2017高考数列与不等式 1.【2017课标1,文7】设x,y满足约束条件 33, 1, 0, x y x y y +≤ ? ? -≥ ? ?≥ ? 则z=x+y的最大值为 A.0 B.1 C.2 D.3 2.【2017课标II,文7】设,x y满足约束条件 2+330 2330 30 x y x y y -≤ ? ? -+≥ ? ?+≥ ? ,则2 z x y =+的最小值是 A.15 - B.9- C.1 D 9 3.【2017课标3,文5】设x,y满足约束条件 3260 x y x y +-≤ ? ? ≥ ? ?≥ ? ,则z x y =-的取值范围是() A.[–3,0] B.[–3,2] C.[0,2] D.[0,3] 4.【2017北京,文4】若,x y满足 3, 2, , x x y y x ≤ ? ? +≥ ? ?≤ ? 错误!未找到引用源。则2 x y +的最大值为 (A)1(B)3 (C)5 (D)9 5.【2017山东,文3】已知x,y满足约束条件 250 30 2 x y x y -+≤ ? ? +≥ ? ?≤ ? ,则z=x+2y的最大值是 A.-3 B.-1 C.1 D.3 6.【2017浙江,4】若x,y满足约束条件 30 20 x x y x y ≥ ? ? +-≥ ? ?-≤ ? ,则y x z2 + =的取值范围是 A.[0,6] B.[0,4] C.[6,)∞ +D.[4,)∞ + 7.【2017浙江,6】已知等差数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,则“d>0”是“S4 + S6>2S5”的A.充分不必要条件B.必要不充分条件 C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件

(完整版)高中数学数列基础知识与典型例题

数学基础知识例题

数学基础知识与典型例题(第三章数列)答案 例1. 当1=n 时,111==S a ,当2n ≥时,34)1()1(2222-=-+---=n n n n n a n ,经检验 1=n 时 11=a 也适合34-=n a n ,∴34-=n a n ()n N +∈ 例2. 解:∵1--=n n n S S a ,∴ n n n S S 221=--,∴12 211 =---n n n n S S 设n n n S b 2 = 则{}n b 是公差为1的等差数列,∴11-+=n b b n 又∵2 3 22111=== a S b , ∴ 21 2 +=n S n n ,∴12)12(-+=n n n S ,∴当2n ≥时 212)32(--+=-=n n n n n S S a ∴????+=-2 2 )32(3n n n a (1)(2)n n =≥,1 2)12(-+=n n n S 例3 解:1221)1(----=-=n n n n n a n a n S S a 从而有11 1 -+-=n n a n n a ∵11=a ,∴312=a ,31423?=a ,3142534??=a ,3 1 4253645???=a , ∴)1(234)1()1(123)2)(1(+=???-+????--=n n n n n n n a n ΛΛ,∴122+==n n a n S n n . 例4.解:)111(2)1(23211+-=+=++++= n n n n n a n Λ∴12)111(2)111()3 1 21()211(2+= +-=??????+-++-+-=n n n n n S n Λ 例5.A 例6. 解:1324321-+++++=n n nx x x x S ΛΛ①()n n n nx x n x x x xS +-++++=-132132ΛΛ② ①-②()n n n nx x x x S x -++++=--1211ΛΛ, 当1≠x 时,()()x nx x n x nx nx x nx x x S x n n n n n n n n -++-=-+--=---=-++1111111111∴()() 21111x nx x n S n n n -++-=+; 当1=x 时,()2 14321n n n S n +=++++=ΛΛ 例7.C 例8.192 例9.C 例10. 解:14582 54 54255358-=-? =?==a a a q a a 另解:∵5a 是2a 与8a 的等比中项,∴25482-?=a ∴14588-=a 例11.D 例12.C 例13.解:12311=-==S a , 当2n ≥时,56)]1(2)1(3[23221-=-----=-=-n n n n n S S a n n n ,1=n 时亦满足 ∴ 56-=n a n , ∴首项11=a 且 )(6]5)1(6[561常数=----=--n n a a n n ∴{}n a 成等差数列且公差为6、首项11=a 、通项公式为56-=n a n 例14. 解一:设首项为1a ,公差为d 则???? ????? = ??+??++=?+1732225662256)(635421112121 11d a d d a d a 5=?d 解二:??? ??==+2732354 奇偶偶奇S S S S ???==?162192奇偶S S 由 d S S 6=-奇偶5=?d 例15. 解:∵109181a a a a =,∴205 100 110918=== a a a a 例16. 解题思路分析: 法一:利用基本元素分析法 设{a n }首项为a 1,公差为d ,则71151 76772 151415752 S a d S a d ?? =+=?????=+=??∴ 121a d =-??=? ∴ (1)22n n n S -=-+∴ 15 2222 n S n n n -=-+=-此式为n 的一次函数 ∴ {n S n }为等差数列∴ 21944n T n n =- 法二:{a n }为等差数列,设S n =An 2 +Bn ∴ 2 72 157******** S A B S A B ?=?+=??=?+=?? 解之得:12 5 2 A B ?=????=-??∴ 21522n S n n =-,下略 注:法二利用了等差数列前n 项和的性质 例17.解:设原来三个数为2,,aq aq a 则必有 )32(22-+=aq a aq ①,)32()4(22-=-aq a aq ② 由①: a a q 24+=代入②得:2=a 或9 5 =a 从而5=q 或13 ∴原来三个数为2,10,50或9 338 ,926,92 例18.70 例19. 解题思路分析: ∵ {a n }为等差数列∴ {b n }为等比数列 ∴ b 1b 3=b 22,∴ b 23=81,∴ b 2=21,∴ 1312178 14 b b b b ? +=????=??,∴ 13218b b =???=??或 12182b b ?=?? ?=? ∴ 13212()24n n n b --== 或 1251 428n n n b --=?= ∵ 1 ()2n a n b =,∴ 12 log n n a b =,∴ a n =2n -3 或 a n =-2n +5 例20. 2392 n n +